Opção cultural

“Infiltrado na Klan” conta uma história real de maneira crua e direta. O filme de Peter Farrelly suaviza os conflitos raciais

HQ de François Bourgeon mistura fantasia a um momento histórico e encanta os leitores pela arte e roteiro notáveis

Certos vestígios considerados sagrados foram identificados como dos últimos momentos antes da crucificação. Fragmentos são símbolos essenciais do cristianismo

Entenda como estilo central da música brasileira recente continua sendo periférico

Está o leitor diante de “Quarta-feira de cinzas”[i] – poema da parte final da produção de T.S. Eliot (1930), a que o crítico Northrop Frye intitula da “visão purgatorial” do poeta anglo-americano – onde, em seis partes numeradas, o poeta nos apresenta um deserto, um jardim e uma escadaria entre os dois.

Segundo o historiador das Religiões e mitólogo romeno Mircea Eliade: “Na geografia mítica, o espaço sagrado é o espaço real por excelência”, isto é, fica claro que “para o mundo arcaico o mito é real porque ele relata as manifestações da verdadeira realidade: o Sagrado”.

"Desse espaço sagrado, deste Centro é que partem as comunicações do homem e a divindade, assim o Centro constitui-se em “ponto de interseção” – portanto, daí, o Inferno, o centro da terra e a porta do céu encontram no Centro uma “passagem cósmica” de uma a outra região".

Essa passagem cósmica pode ser ilustrada observando-se atentamente os ritos de ascensão que têm lugar num “Centro” e Eliade anota que “um número considerável de mitos fala de uma árvore, de um cipó, uma corda, um fio de aranha ou de uma escada que ligam a Terra ao Céu, e através dos quais certos seres privilegiados sobem efetivamente ao Céu.”

Está o leitor diante de “Quarta-feira de cinzas”[ii] – poema da parte final da produção de T.S. Eliot (1930), a que o crítico Northrop Frye intitula da “visão purgatorial” do poeta anglo-americano – onde, em seis partes numeradas, o poeta se nos apresenta um deserto, um jardim e uma escadaria entre os dois.

A primeira tradução deste poema a que o cronista teve acesso em língua portuguesa foi talvez a de Ivan Junqueira (ou quem sabe de Oswaldino Marques?), quando lia com mais ansiedade e pressa do que nesta quadra da vida, quando então somos, leitores de Eliot, brindados pela tradução deste talentoso jovem Caetano W. Galindo, que fala de sua experiência de tradutor do poeta inglês[iii]:

“Lembro detalhadamente o dia em que saí

da universidade carregando um volume com a poesia reunida de T. S. Eliot. Devia

ser 1994, 1995. E tinha decidido que era hora de ver o que tinha a dizer aquele

poeta tão conhecido.

um "embate de gente grande".

“Lembro de passar pelos primeiros poemas sem entender muita coisa. Lembro de ter gostado da recorrência da persona(gem) Sweeney. E lembro com grande nitidez do momento em que topei com os versos de abertura de Ash Wednesday.

“Because I

do not hope to turn again

Because I do not hope

Because I do not hope to turn

“Li, reli: sorri. O ritmo, o pentâmetro jâmbico perfeito (o

“decassílabo” inglês) que depois se desfaz, a repetição, o uso algo estranho

daquele verbo “to turn”. Tudo me seduziu inapelavelmente. Encantatoriamente.

“Mal sabia que aquele poema seria ainda mais complexo que os outros. Mas isso

pouco importava naquele primeiro momento. O poeta me conquistou pela

sonoridade. E no trecho final do poema, como se não bastasse, os versos

reaparecem, agora transformados…!

“Porque

eu já não espero tornar mais

Porque eu já não espero

Porque eu já não espero tornar

De dons, visões alheias, desespero

A brasa de querê-los não me abrasa

(Devia a velha águia abrir as asas?)

Por que deveria chorar

A força finda de impérios normais?”

Assim Galindo inicia seu mergulho

na obra de Eliot, dando-nos a sua versão tanto do “Eliot cerebral, complexo, do

erudito” – o “incompreensível”, quanto do “Eliot, o travesso” de “O livro dos

gatos sensatos do Velho Gambá” (1939).

Nesta vertente, encontrará o leitor na tradução de Galindo saídas geniais para

o competente “versificador Eliot” – um dos

mais competentes do século”, segundo Galindo,que tomou a liberdade poética transformar o londrino gato Morgan

no gato (Chico?) Bento, alcançando resultados satisfatórios.

Sim, chega a bom termo o jovem e experiente tradutor, porém, não é dos gatos

que deseja o cronista se ocupar hoje, e sim do deserto, do jardim e das escadas.

Ficam os felinos para uma próxima jornada, sem demérito do tema e do bom resultado

alcançado pelo tradutor.

Como se sabe, “o deserto e o jardim são símbolos centrais em nossa tradição literária e religiosa e uma quantidade de elementos desse simbolismo se tornou tão intimamente interligada que se identifica de pronto” – diz Northrop Frye em se ensaio “Do fogo pelo fogo[iv]” sobre Eliot.

Segundo Frye, podem ser identificados sete desses símbolos no poema “Quarta-feira de cinzas”, que são esquematicamente:

1. A queda de Adão – “o milionário arruinado”, condenado a ganhar o sustento na Natureza, ao final será reconduzido ao jardim do Éden e terá restaurados a árvore e o rio da vida;

2. Israel vagueia no deserto quarenta anos, em busca da Terra Prometida – a Canaã – “Sob uma árvore no frescor do dia, com a benção da areia,/Esquecendo-se de si e uns dos outros, unidos/No silêncio do deserto. É esta a terra que haveis/De partilhar em lotes. E nem partilha nem inteireza/Importam. É esta a terra. Temos nossa herança[v]”

3. Israel em seu último exílio – reprimendas aos desobedientes e, de novo, o jardim: “Ó povo meu; que te tenho feito? // Irá a irmã velada entre os ramos que pendem/Dos teixos rogar por aqueles que a ofendem/E aterrados não conseguem, não se rendem/E afirmam ante o mundo e negam entre as rochas/No último deserto entre as últimas rochas azuis/O deserto no jardim o jardim no deserto/Da seca, cuspindo da boca a semente murcha da maçã.// Ó povo meu”.

4. A sabedoria de Salomão retomada por Eliot como “o contraste entre o mundo da vaidade (“carga de gafanhotos”) e o “jardim da Noiva e sua irmã” – onde há uma “Dama” (II) e uma “irmã de véu” – como a Beatrice de Dante. “Senhora dos silêncios/Calma e perturbada/Rota e quase inteira/Rosa da memória/Rosa do esquecimento/Exaurida e que dá vida/Tensa descansadamente/A rosa só/É ora o Jardim/Onde acabam os amores/Extermina o tormento/Do amor insatisfeito/O maior dos tormentos/Do amor satisfeito/Fim da infinita/Jornada sem fins/Conclusão de tudo que/É inconcluível/Fala sem palavra e/Palavra sem fala nenhuma/Graça à Mãe/Pelo Jardim/Onde acaba todo o amor”.

5. Do calendário da Igreja, tem-se que “a vida de Cristo é polarizada entre sua tentação, quando ele vagueia quarenta dias no deserto, e sua paixão, que se estende desde a agonia num jardim à sua ressurreição em outro”. Frye aponta a similaridade que há entre a tentação de Cristo (40 dias) e Israel que 40 anos vagou pelo deserto sob a liderança de Moisés; e a ressurreição de Cristo, similar à conquista da Terra Prometida por Josué – que tem o mesmo nome de Jesus.

6. “A comemoração da tentação pela Igreja nos quarenta dias da Quaresma, que começam na quarta-feira de cinzas, seguida imediatamente pela celebração da Páscoa”.

7. No "Purgatório" de Dante, o poeta nos conduz “para o alto da montanha pedregosa da penitência, na direção do nosso mundo primevo – o jardim do Éden”, afirma Frye.

Acima do deserto, afirma o crítico canadense, “os habitantes do jardim abandonaram “o sonho inferior” pelo “sonhos superior”, e a memória por uma vida “na ignorância e no conhecimento pleno” que, como a subida da escada que separa o purgatório do Paraíso, permite ao homem alçar voo. Afinal, “em Dante, o rio Letes, que oblitera a memória do pecado, e o rio Eunoé, que restaura o conhecimento pleno, estão no [jardim] do Éden”.

Ao se permitir (e corajosamente decidir) subir a escada, o leitor verá que consegue, graças ao condão da grande poesia (de Dante a Eliot), “lutar contra o demônio da esperança [desolada] e do desespero” (Frye), vê-se escapando da “gorja dentada de idoso tubarão[vi]”, como Jonas ou Dante:

“Na primeira volta da segunda escada

Voltei-me e vi lá embaixo

A mesma forma torta sobre a balaustrada

Sob o fedor da atmosfera pesada

Lutando com o demônio dos degraus, que usava

A face enganosa da esperança desolada.

“Na segunda volta da segunda escada

Deixei-os contorcidos, voltados pra baixo;

Sem mais faces, a escada era escuridão,

Úmida, entrecortada, como boca de velho que baba, condenada,

Ou gorja denteada de idoso tubarão.

[...]

“Sumindo, sumindo; força além da esperança desolada

Subindo a terceira escada.

Senhor, eu não sou digno

Senhor, eu não sou digno

Mas dizei uma só palavra.”

O fiel (e mesmo o incrédulo) sente-se diante de “Quarta-feira de Cinzas) no dever de tomar uma atitude. O poema teria feito “com que muitos da nova geração (1930) retornassem ao Cristianismo, enquanto outros se precipitavam para o comunismo, como sugere Rose Macaulay” – no depoimento de Russel Kirk, em “A era de T.S. Eliot[vii]”.

E assim, com esse poema complexo, pleno de imagens e símbolos, Eliot nos leva neste período fundamental do cristianismo a refletirmos sobre “a escada [que] contém um simbolismo extremamente rico, sem deixar de ser perfeitamente coerente: ela representa plasticamente a ruptura de nível que torna possível a passagem de um modo de ser a um outro; ou, colocando-nos sob o plano cosmológico, que torna possível a comunicação entre Céu, Terra e Inferno” – como afirma Mircea Eliade.

E do Purgatório – ousaria afirmar este cronista, que pode ser a passagem possível da terra desolada ao jardim sonhado (Éden ou Paraíso) – está o leitor diante de excelente escolha poética para ler e reler nesta Quaresma.

VI

“Embora eu não espere tornar mais

Embora eu não espere

Embora eu não espere tornar

Hesitando entre perdas e ganhos

No trânsito breve em que cruzam-se sonhos

Crepúsculo cruzado de sonhos em meio a parto e morte

(Abençoai-me, pai) embora eu não deseje tais coisas desejadas

Da larga janela para a praia de granito

As velas brancas voam sempre rumo ao mar, o mar por norte

Asas inquebradas

E o coração perdido se enrijece ao celebrar

No perdido lilás e nas vozes perdidas no mar

E o espírito fraco vê-se logo insurgido

Contra áureo cajado curvo e o aroma marinho perdido

Vai logo buscando

O grito da codorna, tarambola girando

E o olho cego cria

Entre os portões ebúrneos as formas vazias

E olfato refaz o sal, sabor da areia da terá

É este o tempo tenso que entre morte e parto se encerra

Lugar de solidão onde se cruzam três sonhos

Entre rochas azuis

Mas quando as vozes arrancadas do teixo se evolam

Que de um teixo outro se arranque outra resposta.

Beata irmã, santa mãe, espírito da fonte, do jardim,

Não permitas que nos escarneçamos com falsidade

Mostra como cuidar e não cuidar

Mostra-nos a imobilidade

Mesmo em meio a essas rochas

Nossa paz em Tua vontade

E mesmo em meio a essas rochas

Irmã, mãe

E espírito do rio, espírito do mar maior,

Não permitas que eu me veja separado

E chegue a Ti o meu clamor[viii].

Adalberto de Queiroz, 64, Jornalista e poeta, autor de “O rio

incontornável” (poemas), Editora Mondrongo, 2017.

[i]

Para ler o poema na íntegra, traduzido por Ivan Junqueira, siga este link: http://bit.ly/2Ub2f8P

Um trecho da recente tradução feita por Caetano W. Galindo pode ser ouvido neste

link do YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Riiif-jQJXE

[ii]

Para ler o poema na íntegra, traduzido por Ivan Junqueira, siga este link: http://bit.ly/2Ub2f8P

Um trecho da recente tradução feita por Caetano W. Galindo pode ser ouvido neste

link do YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Riiif-jQJXE

[iii] Depoimento ao Suplemento Pernambuco “Bastidores da tradução da poesia completa de T. S. Eliot - http://bit.ly/2Uf9AEj

[iv] FRYE, Northrop. “T.S. Eliot”. Tradução Elide-Lela Valarini. – Rio de Janeiro: Imago Ed., 1998, pág. 75-100.

[v] ELIOT, T.S. “Poemas”. Org., tradução e posfácio Caetano W. Galindo. 1ª. ed. – S. Paulo: Companhia das Letras, 2018, pág. 185,

[vi]ELIOT, T.S. op. cit., p.187.

[vii] KIRK, Russel. “A era de T.S. Eliot: a imaginação moral do século XX”. Tradução: Márcia Xavier de Brito. São Paulo: É Realizações, 2011, pág. 324.

[viii] ELIOT, T.S. op. cit., cf. IV acima, pág. 197-99.

[i]

Para ler o poema na íntegra, traduzido por Ivan Junqueira, siga este link: http://bit.ly/2Ub2f8P

Um trecho da recente tradução feita por Caetano W. Galindo pode ser ouvido neste

link do YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Riiif-jQJXE

Quero desacelerar o pensamento. Descansar o corpo na rede e sonhar um sonho baiano. Sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo

William Agel de Mello é o diplomata goiano que traduziu para o português a obra poética completa de Lorca e escreveu 22 dicionários bilíngues

O Rei do Cangaço, com seu bando, foi responsável por moldar os negócios no “nordeste profundo” e reformular a estrutura política da região Nordeste do país

Nem abra o livro se não tiver motivo de pranto. Para ler Iram é preciso sentir. Entender a simplicidade de um coração confessional: que sangra, se expõe, se desloca ao subsolo interior

História de Raphael Fernandes e Abel, que relata a procura de uma jovem que foi presa pelo Dops, ganhou o Oscar dos quadrinhos brasileiros

Exposição da obra do goiano Hal Wildson será a primeira apenas do artista plástico. Casa Colagem fica em cartaz de hoje, 28, até 31 de maio no Centro Cultural Octo Marques

Embora não seja um tema comumente abordado na história da filosofia, a esperança é filosófica. Entre as famosas perguntas kantianas está "o que me é permitido esperar?"

O escritor dá mostras de ser já autor veterano, tal a habilidade com que tece a narrativa, costurando passado e presente, num enredo não linear, sem torná-lo confuso

Geraldo Lima

Especial para o Jornal Opção

O tema do retorno à casa paterna, ou ao antigo lar, perpassa a história da literatura desde os seus primórdios. Começa na “Odisseia”, poema épico de Homero, com o herói grego Odisseu (Ulisses) retornando (ou tentando retornar) ao seu lar em Ítaca, após dez anos de guerra contra os troianos. Séculos depois, aparece no livro sagrado dos cristãos, mais especificamente no “Evangelho de Lucas”, na “Parábola do Filho Pródigo” (Lucas 15:12-32); depois, em nossa era, já na moderna literatura brasileira, é tema tratado com vertiginoso lirismo no romance “Lavoura Arcaica”, de Raduan Nassar, e, com realismo cravado de sarcasmo, no romance “Allegro Ma Non Troppo”, da escritora brasiliense Paulliny Gualberto Tort. Agora, apresenta-se como a espinha dorsal que sustenta os dois eixos temporais, presente e passado, no belo romance de estreia de Carlos Eduardo Pereira, “Enquanto os Dentes” (Todavia, 93 páginas), que, para coroar o seu êxito, foi semifinalista do Prêmio Oceanos 2018 e finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2018, na categoria melhor livro do ano de romance — autor estreante com mais de 40 anos.

Para efeito de comparação, ou de contraponto a outras obras de abordagem temática semelhante ao romance de Carlos Eduardo Pereira, fiquemos, a princípio, com a “Parábola do Filho Pródigo” e com o romance “Lavoura Arcaica”, obras que tratam, ainda que de modo diferente, sobre o retorno do filho à casa paterna.

No texto do evangelista Lucas, o filho decide, por si mesmo, retornar à casa dos pais após dissipar todo o dinheiro que lhe foi dado assim que partiu para viver a vida ao seu modo e sem regramento. Retorna, portanto, falido e em busca do perdão paterno. Por um lance de sorte ou por ação divina, é recebido com festa pelos pais, ainda que contrariando o primogênito, que ficara e labutara ao lado do pai o tempo todo.

Já no livro de Raduan Nassar, o filho fujão (assim André é mencionado) retorna à casa dos pais sob a guarda do irmão mais velho, Pedro, que cumpria o dever de levá-lo de volta. Não retorna, portanto, de livre e espontânea vontade. Não traz, também, nenhum sinal de conquista material resultante dessa fuga e desse enfrentamento do mundo fora dos domínios da casa comandada pela severa disciplina religiosa do pai. Se fugiu para se livrar do que o atormentava, o desejo reprimido pela irmã, retorna ainda mais tomado por ele e em completa possessão.

No texto bíblico, o filho pródigo encontra acolhida e compreensão por parte dos pais; no romance de Raduan Nassar, o retorno de André será marcado pelo confronto com o poder conservador do pai e pela tragédia que atinge a família.

No romance “Enquanto os Dentes”, o protagonista Antônio, que havia deixado a casa dos pais há 20 anos, logo após abandonar a Escola Nacional da Armada, para onde fora mandado com o objetivo de se formar oficial da Marinha, retorna falido financeiramente, limitado no seu poder de locomoção e sem a certeza de que irá encontrar uma acolhida favorável, já que terá diante de si a figura conservadora e autoritária do pai militar. Da mãe, religiosa, resignada e obediente às vontades do marido, pode-se esperar ainda algum afeto e boa acolhida, mas nada está garantido claramente. “Ele pensa em como deve estar se virando com a nova situação. Um filho voltando para casa a essa altura da vida pode ser um processo espinhoso. Ela não lida bem com as novidades, evita surpresas, e nesse ponto viver com o Comandante até que é bom” (página 34). Nesse sentido, ainda que apresente um angustiante final em aberto, é com o romance “Lavoura Arcaica”, de Raduan Nassar, que o livro de Carlos Eduardo Pereira guarda maior parentesco quanto ao destino do protagonista, que, para completo desgosto do pai, é homossexual e artista.

[caption id="attachment_172605" align="alignnone" width="620"]

Para efeito de comparação, ou de contraponto a outras obras de abordagem temática semelhante ao romance de Carlos Eduardo Pereira, fiquemos, a princípio, com a “Parábola do Filho Pródigo” e com o romance “Lavoura Arcaica”, obras que tratam, ainda que de modo diferente, sobre o retorno do filho à casa paterna.

No texto do evangelista Lucas, o filho decide, por si mesmo, retornar à casa dos pais após dissipar todo o dinheiro que lhe foi dado assim que partiu para viver a vida ao seu modo e sem regramento. Retorna, portanto, falido e em busca do perdão paterno. Por um lance de sorte ou por ação divina, é recebido com festa pelos pais, ainda que contrariando o primogênito, que ficara e labutara ao lado do pai o tempo todo.

Já no livro de Raduan Nassar, o filho fujão (assim André é mencionado) retorna à casa dos pais sob a guarda do irmão mais velho, Pedro, que cumpria o dever de levá-lo de volta. Não retorna, portanto, de livre e espontânea vontade. Não traz, também, nenhum sinal de conquista material resultante dessa fuga e desse enfrentamento do mundo fora dos domínios da casa comandada pela severa disciplina religiosa do pai. Se fugiu para se livrar do que o atormentava, o desejo reprimido pela irmã, retorna ainda mais tomado por ele e em completa possessão.

No texto bíblico, o filho pródigo encontra acolhida e compreensão por parte dos pais; no romance de Raduan Nassar, o retorno de André será marcado pelo confronto com o poder conservador do pai e pela tragédia que atinge a família.

No romance “Enquanto os Dentes”, o protagonista Antônio, que havia deixado a casa dos pais há 20 anos, logo após abandonar a Escola Nacional da Armada, para onde fora mandado com o objetivo de se formar oficial da Marinha, retorna falido financeiramente, limitado no seu poder de locomoção e sem a certeza de que irá encontrar uma acolhida favorável, já que terá diante de si a figura conservadora e autoritária do pai militar. Da mãe, religiosa, resignada e obediente às vontades do marido, pode-se esperar ainda algum afeto e boa acolhida, mas nada está garantido claramente. “Ele pensa em como deve estar se virando com a nova situação. Um filho voltando para casa a essa altura da vida pode ser um processo espinhoso. Ela não lida bem com as novidades, evita surpresas, e nesse ponto viver com o Comandante até que é bom” (página 34). Nesse sentido, ainda que apresente um angustiante final em aberto, é com o romance “Lavoura Arcaica”, de Raduan Nassar, que o livro de Carlos Eduardo Pereira guarda maior parentesco quanto ao destino do protagonista, que, para completo desgosto do pai, é homossexual e artista.

[caption id="attachment_172605" align="alignnone" width="620"] Carlos Eduardo Pereira: é do entrelaçar de passado e presente, do buscar na memória elementos que nos permitem enxergar o personagem em sua inteireza, que se compõe a estrutura do romance[/caption]

A temática da obra e sua abrangência

Obviamente que o romance “Enquanto os Dentes” não aborda apenas o tema do retorno do filho pródigo à casa paterna. Esse é só consequência do estado físico limitado e da debilidade financeira em que o protagonista se encontra. Outros temas de suma importância estão presentes, entre eles a questão da homossexualidade, da construção de uma identidade individual, da mobilidade urbana para pessoas deficientes e o uso da memória como fio condutor da narrativa.

Essa homossexualidade, que Antônio procura não demonstrar ostensivamente, se manifestou desde cedo, o que lhe criava problemas com o pai conservador, como da vez em que, tentando reproduzir, junto a um grupo de garotos na rua, o modo entusiasmado com que o pai falava do piloto Nelson Piquet, “aquele, sim, que era um macho de verdade. Brigão, mulherengo e bom piloto” (página 13), acaba se excedendo nos trejeitos e virando motivo de chacota de todos ali. (Talvez por isso, na vida adulta, tenha se tornado reservado e discreto, tanto no modo de vestir-se quanto no de portar-se.] Além de ser castigado fisicamente pelo pai, como dessa vez (ah, a terrível imagem da Madalena, o cinturão com que apanhava!), passa a ser também motivo de desgosto para ele. “Lembra da cara do Comandante, incapaz de disfarçar o desgosto pelo filho que não se virava muito bem com aquelas questões” (página 33). Aí se referindo ao universo da navegação e da sua relação problemática com o mar, logo ele que, segundo os desejos do pai, devia servir à Marinha brasileira. No ambiente da Escola da Armada, como era de se prever, ele também se sentirá oprimido e será motivo de piada em relação à sua sexualidade e ao seu modo de ser. “Ele era um cara educado demais...” (página 51). Só quando abandona esses dois ambientes, a casa dos pais e a Escola, é que se sentirá livre de fato e poderá dar vazão à sua verdadeira personalidade, que terá na arte um meio de expressão.

A sua identidade individual se forjou nesses ambientes hostis, que o obrigaram a criar estratégias de sobrevivência, ora se mostrando dócil e fraco, ora rebelde e forte. Se parece ser um cara correto, amigável, hospitaleiro, houve momento, no entanto, em que foi capaz de dedurar um colega por pura vingança, por ele lhe ter causado uma punição. “Menos por ter ficado na Escola impedido e mais por um desejo de se vingar, na semana seguinte, na capela, acabou contando em confissão ao padre do fundo falso no armário onde Nascimento vez ou outra escondia uns papelotes de cocaína trazidos para ele, com certa frequência, por um terceiro sargento lotado no paiol” (página 63). O ser reservado, contido, também o manterá fora do olhar vigilante e condenador dos outros. De certo modo, parece não estar no mundo para levantar bandeiras, sejam de que natureza for.

[caption id="attachment_172604" align="alignnone" width="620"]

Carlos Eduardo Pereira: é do entrelaçar de passado e presente, do buscar na memória elementos que nos permitem enxergar o personagem em sua inteireza, que se compõe a estrutura do romance[/caption]

A temática da obra e sua abrangência

Obviamente que o romance “Enquanto os Dentes” não aborda apenas o tema do retorno do filho pródigo à casa paterna. Esse é só consequência do estado físico limitado e da debilidade financeira em que o protagonista se encontra. Outros temas de suma importância estão presentes, entre eles a questão da homossexualidade, da construção de uma identidade individual, da mobilidade urbana para pessoas deficientes e o uso da memória como fio condutor da narrativa.

Essa homossexualidade, que Antônio procura não demonstrar ostensivamente, se manifestou desde cedo, o que lhe criava problemas com o pai conservador, como da vez em que, tentando reproduzir, junto a um grupo de garotos na rua, o modo entusiasmado com que o pai falava do piloto Nelson Piquet, “aquele, sim, que era um macho de verdade. Brigão, mulherengo e bom piloto” (página 13), acaba se excedendo nos trejeitos e virando motivo de chacota de todos ali. (Talvez por isso, na vida adulta, tenha se tornado reservado e discreto, tanto no modo de vestir-se quanto no de portar-se.] Além de ser castigado fisicamente pelo pai, como dessa vez (ah, a terrível imagem da Madalena, o cinturão com que apanhava!), passa a ser também motivo de desgosto para ele. “Lembra da cara do Comandante, incapaz de disfarçar o desgosto pelo filho que não se virava muito bem com aquelas questões” (página 33). Aí se referindo ao universo da navegação e da sua relação problemática com o mar, logo ele que, segundo os desejos do pai, devia servir à Marinha brasileira. No ambiente da Escola da Armada, como era de se prever, ele também se sentirá oprimido e será motivo de piada em relação à sua sexualidade e ao seu modo de ser. “Ele era um cara educado demais...” (página 51). Só quando abandona esses dois ambientes, a casa dos pais e a Escola, é que se sentirá livre de fato e poderá dar vazão à sua verdadeira personalidade, que terá na arte um meio de expressão.

A sua identidade individual se forjou nesses ambientes hostis, que o obrigaram a criar estratégias de sobrevivência, ora se mostrando dócil e fraco, ora rebelde e forte. Se parece ser um cara correto, amigável, hospitaleiro, houve momento, no entanto, em que foi capaz de dedurar um colega por pura vingança, por ele lhe ter causado uma punição. “Menos por ter ficado na Escola impedido e mais por um desejo de se vingar, na semana seguinte, na capela, acabou contando em confissão ao padre do fundo falso no armário onde Nascimento vez ou outra escondia uns papelotes de cocaína trazidos para ele, com certa frequência, por um terceiro sargento lotado no paiol” (página 63). O ser reservado, contido, também o manterá fora do olhar vigilante e condenador dos outros. De certo modo, parece não estar no mundo para levantar bandeiras, sejam de que natureza for.

[caption id="attachment_172604" align="alignnone" width="620"] Carlos Eduardo Periera: A história de tentativa de se firmar no mundo e de fracasso ao final que o autor nos apresenta com rigor técnico e estética refinada, sem deixar que o leitor, ao término da leitura, abstenha-se da reflexão crítica sobre o destino do ser humano[/caption]

No momento em que a narrativa se inicia, Antônio já está na rua, seguindo em direção à estação das barcas. É a partir desse ponto que vamos segui-lo em sua trajetória até se aproximar da casa dos pais. Essa chegada, aliás, vai sendo protelada por ele: toma pequenos desvios e demora-se em alguns lugares. O próprio ato de prestar atenção a cada detalhe dos lugares onde está parece funcionar como um subterfúgio, um meio de não pensar muito no que pode acontecer logo mais. Assim, percebemos o quanto é difícil e angustiante para ele empreender essa jornada.

Nesse percurso, que é narrado no presente e dura apenas algumas horas de uma sexta-feira, ele encontra pequenos obstáculos que dificultam sua locomoção, os quais vence sozinho ou com a ajuda de terceiros. Sem fazer disso um dramalhão, o autor vai expondo as dificuldades por que passam os cadeirantes, assim como mostra, também, o que já há de acessibilidade nas ruas. De modo muito sutil, o livro funciona como um manual de como lidar com pessoas em situação de cadeirante, evitando tomá-las por incapazes de se virarem sozinhas.

Nesse trajeto, Antônio encontra alguns antigos conhecidos, que, juntamente com o narrador, têm a função de nos revelar passagens da sua vida, na infância ou na escola, ligadas à sua homossexualidade. É aí que vemos o quanto de pressão ele sofreu enquanto esteve nesses ambientes marcados pela disciplina severa e o conservadorismo. Essa sua pequena odisseia, ainda que sem os grandes incidentes da homérica, mostra-se grandiosa pelo esforço empreendido por ele, tanto para se deslocar no espaço físico, nem sempre adequado para a sua condição de deficiente, quanto no de manter-se equilibrado psicologicamente, embora a situação lhe seja desfavorável. O ato de fumar três cigarros, num curto espaço de tempo, é uma imagem sutil desse seu nervosismo que ele tenta manter sob controle.

É do entrelaçar de passado e presente, do buscar na memória elementos que nos permitem enxergar o personagem em sua inteireza, ainda que de modo gradativo, que se compõe a estrutura do romance de Carlos Eduardo Pereira. Enquanto Antônio se desloca no presente, em sua cadeira de rodas, o passado vai sendo recuperado aos poucos, ora dividindo espaço com o presente num mesmo parágrafo, ora compondo sozinho um parágrafo ou mais. O narrador-onisciente nos dá conta, nesse ir e vir, do presente ao passado, dos elementos sociais e culturais que formaram ou deformaram a personalidade do protagonista.

Sutilezas adotadas pelo autor na composição do texto

Carlos Eduardo Pereira, neste seu livro de estreia, dá mostras de ser já autor veterano, tal a habilidade com que tece a narrativa, costurando passado e presente, num enredo não linear, sem, no entanto, torná-lo confuso. O narrador em terceira pessoa, que parece estar colado ao personagem como se fosse alguém que empurrasse a sua cadeira de rodas, é também um achado. Ele nos faz estar ali também, seguindo Antônio de perto no seu retorno à casa dos pais. “Antônio sempre achou esta praça interessante” (página 6), diz o narrador a certa altura, como se colasse seu ombro ao nosso enquanto aponta a praça com o dedo. Mais adiante, inclui-se na narrativa de fato: “Na Gaivota, o fonoclama avisa que dentro de instantes estaremos atracando...” (página 61). Se esse narrador-onisciente é um dos personagens da história, não podemos mesmo identificá-lo.

Um elemento que poderia deixar o texto chato e pesado (a minuciosa descrição de espaços e objetos, como a da estação das barcas e a da cadeira de rodas Das Gringa) é desenvolvido com leveza e agilidade, sem travar o escoar das ações. Mas, em contraponto a isso, temos, em relação à caracterização do protagonista e de outros personagens, uma estratégia diferente, ou seja, a da apresentação indireta do personagem. Assim, sabemos bastante (e de uma vez só) sobre como funciona a estação das barcas e como é constituída a barca Gaivota, sobre a engrenagem da cadeira de rodas importada da Alemanha, mas muito pouco sobre Antônio assim logo de início.

O autor dilui, ao longo da narrativa, as informações que compõem o caráter, os aspectos físicos e psicológicos do protagonista. Desse modo, só aos poucos vamos tendo acesso aos elementos de caracterização que nos permitem montar integralmente a sua figura. Só vamos saber, por exemplo, da cor da pele de Antônio na página 39: “... e Antônio tecnicamente é mulato, já que o Comandante é branco e a mãe é preta”. (A questão racial, como poderia parecer aqui, não será tema desenvolvido pelo autor. O personagem não vivencia, em relação a esse aspecto, nenhum caso de discriminação.)

Da homossexualidade de Antônio vamos nos inteirando aos poucos também, ainda que o narrador vá deixando pistas que apontam para essa orientação sexual. Ou seja, não é dito ao leitor, logo de início, que o protagonista é homossexual, que teve esse ou aquele caso. O leitor vai pegando cada uma dessas informações e vai montando a história e o retrato do personagem. Isso obriga-o a manter uma atenção maior caso queira, de fato, ter uma ideia precisa sobre a natureza dos personagens.

“Enquanto os Dentes” é romance de narrativa fluida, sem excessos, que nos cativa desde o início, não nos permitindo abandonar o personagem enquanto ele retorna fracassado para o antigo lar. É essa história de tentativa de se firmar no mundo e de fracasso ao final que Carlos Eduardo nos apresenta com rigor técnico e estética refinada, sem deixar, no entanto, que o leitor, ao término da leitura, abstenha-se da reflexão crítica sobre o destino do ser humano.

Geraldo Lima é escritor, dramaturgo e roteirista

Carlos Eduardo Periera: A história de tentativa de se firmar no mundo e de fracasso ao final que o autor nos apresenta com rigor técnico e estética refinada, sem deixar que o leitor, ao término da leitura, abstenha-se da reflexão crítica sobre o destino do ser humano[/caption]

No momento em que a narrativa se inicia, Antônio já está na rua, seguindo em direção à estação das barcas. É a partir desse ponto que vamos segui-lo em sua trajetória até se aproximar da casa dos pais. Essa chegada, aliás, vai sendo protelada por ele: toma pequenos desvios e demora-se em alguns lugares. O próprio ato de prestar atenção a cada detalhe dos lugares onde está parece funcionar como um subterfúgio, um meio de não pensar muito no que pode acontecer logo mais. Assim, percebemos o quanto é difícil e angustiante para ele empreender essa jornada.

Nesse percurso, que é narrado no presente e dura apenas algumas horas de uma sexta-feira, ele encontra pequenos obstáculos que dificultam sua locomoção, os quais vence sozinho ou com a ajuda de terceiros. Sem fazer disso um dramalhão, o autor vai expondo as dificuldades por que passam os cadeirantes, assim como mostra, também, o que já há de acessibilidade nas ruas. De modo muito sutil, o livro funciona como um manual de como lidar com pessoas em situação de cadeirante, evitando tomá-las por incapazes de se virarem sozinhas.

Nesse trajeto, Antônio encontra alguns antigos conhecidos, que, juntamente com o narrador, têm a função de nos revelar passagens da sua vida, na infância ou na escola, ligadas à sua homossexualidade. É aí que vemos o quanto de pressão ele sofreu enquanto esteve nesses ambientes marcados pela disciplina severa e o conservadorismo. Essa sua pequena odisseia, ainda que sem os grandes incidentes da homérica, mostra-se grandiosa pelo esforço empreendido por ele, tanto para se deslocar no espaço físico, nem sempre adequado para a sua condição de deficiente, quanto no de manter-se equilibrado psicologicamente, embora a situação lhe seja desfavorável. O ato de fumar três cigarros, num curto espaço de tempo, é uma imagem sutil desse seu nervosismo que ele tenta manter sob controle.

É do entrelaçar de passado e presente, do buscar na memória elementos que nos permitem enxergar o personagem em sua inteireza, ainda que de modo gradativo, que se compõe a estrutura do romance de Carlos Eduardo Pereira. Enquanto Antônio se desloca no presente, em sua cadeira de rodas, o passado vai sendo recuperado aos poucos, ora dividindo espaço com o presente num mesmo parágrafo, ora compondo sozinho um parágrafo ou mais. O narrador-onisciente nos dá conta, nesse ir e vir, do presente ao passado, dos elementos sociais e culturais que formaram ou deformaram a personalidade do protagonista.

Sutilezas adotadas pelo autor na composição do texto

Carlos Eduardo Pereira, neste seu livro de estreia, dá mostras de ser já autor veterano, tal a habilidade com que tece a narrativa, costurando passado e presente, num enredo não linear, sem, no entanto, torná-lo confuso. O narrador em terceira pessoa, que parece estar colado ao personagem como se fosse alguém que empurrasse a sua cadeira de rodas, é também um achado. Ele nos faz estar ali também, seguindo Antônio de perto no seu retorno à casa dos pais. “Antônio sempre achou esta praça interessante” (página 6), diz o narrador a certa altura, como se colasse seu ombro ao nosso enquanto aponta a praça com o dedo. Mais adiante, inclui-se na narrativa de fato: “Na Gaivota, o fonoclama avisa que dentro de instantes estaremos atracando...” (página 61). Se esse narrador-onisciente é um dos personagens da história, não podemos mesmo identificá-lo.

Um elemento que poderia deixar o texto chato e pesado (a minuciosa descrição de espaços e objetos, como a da estação das barcas e a da cadeira de rodas Das Gringa) é desenvolvido com leveza e agilidade, sem travar o escoar das ações. Mas, em contraponto a isso, temos, em relação à caracterização do protagonista e de outros personagens, uma estratégia diferente, ou seja, a da apresentação indireta do personagem. Assim, sabemos bastante (e de uma vez só) sobre como funciona a estação das barcas e como é constituída a barca Gaivota, sobre a engrenagem da cadeira de rodas importada da Alemanha, mas muito pouco sobre Antônio assim logo de início.

O autor dilui, ao longo da narrativa, as informações que compõem o caráter, os aspectos físicos e psicológicos do protagonista. Desse modo, só aos poucos vamos tendo acesso aos elementos de caracterização que nos permitem montar integralmente a sua figura. Só vamos saber, por exemplo, da cor da pele de Antônio na página 39: “... e Antônio tecnicamente é mulato, já que o Comandante é branco e a mãe é preta”. (A questão racial, como poderia parecer aqui, não será tema desenvolvido pelo autor. O personagem não vivencia, em relação a esse aspecto, nenhum caso de discriminação.)

Da homossexualidade de Antônio vamos nos inteirando aos poucos também, ainda que o narrador vá deixando pistas que apontam para essa orientação sexual. Ou seja, não é dito ao leitor, logo de início, que o protagonista é homossexual, que teve esse ou aquele caso. O leitor vai pegando cada uma dessas informações e vai montando a história e o retrato do personagem. Isso obriga-o a manter uma atenção maior caso queira, de fato, ter uma ideia precisa sobre a natureza dos personagens.

“Enquanto os Dentes” é romance de narrativa fluida, sem excessos, que nos cativa desde o início, não nos permitindo abandonar o personagem enquanto ele retorna fracassado para o antigo lar. É essa história de tentativa de se firmar no mundo e de fracasso ao final que Carlos Eduardo nos apresenta com rigor técnico e estética refinada, sem deixar, no entanto, que o leitor, ao término da leitura, abstenha-se da reflexão crítica sobre o destino do ser humano.

Geraldo Lima é escritor, dramaturgo e roteirista

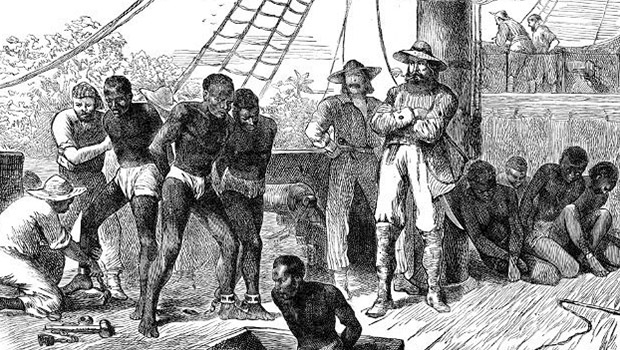

Vale o registro de que, em nosso país, a escravidão é mãe da tortura, da discriminação racial e da exclusão social

Crítico do intelectual palestino sugere que “Orientalismo” é até um “bom romance”, com muitos “vilões sinistros” e "poucos mocinhos". Seria uma obra de imaginação