Opção cultural

Um dos escritores mais editados em Goiás nos últimos três anos, em quantidade e qualidade, é um nonagenário excepcional. Às vésperas de completar 93 anos, Ursulino Leão, mostra vitalidade e energia para lançar livros em sequência.

[caption id="attachment_104719" align="aligncenter" width="620"] Escritores Ursulino Leão e Adalberto de Queiroz[/caption]

Quando decidi escrever sobre Ursulino, procurei ficar circunscrito à carreira do escritor, do homem que tem uma obra e uma fortuna crítica que, se não ficou no limbo do silêncio nos primeiros anos, tampouco o merece nesta quadra da vida do nonagenário escritor. Portanto, aqui não me interessa focar a carreira exitosa e plena de virtudes do político e do jurista Ursulino Leão.

O católico escritor, poeta e cronista é um homem de muitas virtudes e, na arte da escrita, mostrou a alta potência de quem produz em quantidade e qualidade. Este homem que exerceu diversos ofícios com grande maestria revelou, numa entrevista ao escritor Miguel Jorge, seu método de buscar a palavra vagarosamente, “como as trevas buscam a claridade, e a fome busca o alimento”. Inspirado em outro católico escritor de renome (o inglês Graham Greene), conclui ser o ato de escrever “uma forma de terapia”.

Sabe-se como próprio da província fazer descer sobre as obras literárias um manto de silêncio, mas há também um nível de silêncio imposto que causa desconforto, constrangimento, quando sabemos que este se instaura por conta de uma atitude premeditada. Um pacto de silêncio é estabelecido em torno de um escritor ou de toda uma obra por razões as mais diversas, entre as quais a divergência ideológica entre analista e produtor da obra de arte.

Ainda hoje cultivam-se, na província, os péssimos hábitos de estabelecer-se um rumor surdo (fofoca) que precede ao silêncio, prática daquilo que Unamuno aconselhou o escritor sério a distanciar-se: as “corjas literárias”. Melhor seria que as divergências saíssem da obscuridade em debate pacífico e se garantisse aos jovens escritores o direito de expressão – e, entre esses, o mais sagrado direito de produção literária – que pode ser considerado como verdadeiro sacerdócio, embora para alguns não passe de exibicionismo ou forma de diferenciação – principalmente em Goiás, onde os leitores são escassos e as tiragens de livros diminutas.

Sobre essa espécie de pacto de silêncio em torno de um escritor, Fabrício Tavares de Moraes, crítico, tradutor e doutor em Literatura diz que “há motivações ideológicas, sim, e não menos uma boa dose de inveja. Tomo sempre o exemplo de Knut Hamsun, que no início simpatizou com o nazismo. Sua obra é sensacional, e recebeu o Nobel. Há o caso de Cornélio Penna, um Faulkner brasileiro, foi esquecido. E lá em Portugal é celebrado; além de outro exemplo, Céline – [por causa] também de sua simpatia pelo nazismo, mas o curioso é que Heidegger e Paul de Man foram nazistas ou simpáticos e ainda hoje são exaltados e justificados. ”

Em “Esquecidos & Superestimados” o professor e crítico Rodrigo Gurgel, dando continuação ao que fizera em “Muita retórica – pouca literatura (de Alencar a Graça Aranha) ” elenca “autores esquecidos, sobranceados pelos que, injustamente, se tornaram famosos. Traídos pelas convenções estéticas, pelas panelinhas que controlam os cadernos culturais e pelos críticos obedientes a modismos, esses menosprezados cumprem, no entanto, digno papel: o de aguilhoar o establishment e comprovar que, andando na contramão, também é possível produzir boa literatura. Silentes, preenchendo as prateleiras dos sebos ou o canto úmido das bibliotecas, tais obras sussurram aos novos escritores: “Não receiem tomar emprestados meus acertos e melhores lições”.

Deixemos claro que, de um modo mais amplo, Ursulino Leão não poderia (nem deverá!) ser listado nesse rol de escritores esquecidos, depreciados ou abandonados às estantes – por aqueles poucos que, em Goiás, adquirem livros e os leem. Meu ponto é que um escritor dessa grandeza merece recepção mais efusiva à sua obra do que os eflúvios dos coquetéis de lançamento; pois, é no mínimo desagradável que, livro após livro, tenha o escritor como retorno à sua produção só o silêncio por parte da massa de leitores, sem nenhuma avaliação crítica ou de resenhas literárias.

A causa desse silêncio constrangedor sobre os escritores de nossa terra está mais para o pecado capital da inveja, nutrido pelo abafado ar provinciano de pouca oxigenação cultural de nossos meios literários. Ocorre que o mau hábito de silenciar-nos sobre a obra do Outro – o que testemunha negativamente a respeito da languidez do pensar a criação literária –, surge em Goiás, misturado a uma boa dose de cálculo maléfico, na espera de que diante do silêncio, o candidato a escritor (ou o repetente) não tome jamais as já minguadas vagas no “status quo” de Escritor e tampouco vagas no coração dos leitores – estes, sim, cada vez mais faltosos.

Convenhamos que a fortuna crítica sobre a obra de Ursulino Leão não autoriza este (ou outro) crítico a dizer que sobre ele e sua obra tenhamos feito descer o velho capote do silêncio maldoso e calculista; nada me autoriza a pensar que há silêncio velado, porém, tudo ainda é pouco se dito sobre o que fez e a qualidade do que foi feito, em vista da estatura do escritor aqui focado. Em consequência deste hábito, podem ser contados muitos outros criadores sobre os quais o silêncio é ainda mais constrangedor.

No âmbito da poesia, por exemplo, constrange o silêncio que paira sobre a representativa (em quantidade e qualidade) criação de vários poetas, entre os quais os mais gritantes casos são os de Valdivino Braz, de Sônia Maria dos Santos e de Darcy França Denófrio, esta que, contrariamente a esse movimento denunciado, fez sempre o bom uso da crítica para divulgar a obra dos escritores goianos e, em especial, do amigo emigrado para o Rio de Janeiro, o professor Gilberto Mendonça Teles, entre outros estudos da maior importância para o conhecimento da nossa literatura entre os mais jovens.

Fora da Academia, há pouco ou quase nada – no terreno crítico e de divulgação literária sobre Alaor Barbosa, José Décio Filho, Dilermando Vieira, sobre outro goiano (emigrado) Flávio Carneiro, Maria Lúcia Félix Bufáiçal e tantos outros de qualidade literária superior, mas que não se postam como superioridades engalanadas no desarranjado cenário da literatura produzida em Goiás.

No arco de uma vida produtiva como a de Ursulino Leão, que de romancista (“Maya”, 1949) aos derradeiros livros de crônica e poesia – sobre os quais a imprensa apenas cumpriu (e mal) o papel de divulgar os eventos festivos de lançamento, nada mais se leu. Nenhuma crítica, nenhuma palavra – a mais faltosa sendo, principalmente a de reconhecido agradecimento a um cronista diário que brindou os leitores de O Popular por mais de 40 anos.

Exceção

Em 2010, a Academia Goiana de Letras (AGL), sob a presidência do médico-escritor Hélio Moreira, lançou uma nova edição crítica de “Maya”, organizada por Licínio Barbosa e Antonio José de Moura, com prefácio crítico de José Fernandes e posfácio da professora Moema de Castro e Silva Olival e diversos depoimentos dos pares de Ursulino na Academia. Embora padeça de falhas de produção, gralhas e erros de edição, o livro é um diamante para o cérebro dos jovens leitores da província que, somente com muita pesquisa e esforços, poderiam ter acesso à edição de “Maya”, feita pela Pongetti (1949) ou a 2ª. Edição de 1975 (feita pela Editora Oriente).

Reli o romance com a visão da maturidade, tendo subido ainda mais admiração ao católico romancista do que quando o li, eu, ainda jovem em Anápolis. O estudo da professora Moema nos faz entender que, tendo o jovem Ursulino tomando a senda mais difícil de expressão literária, a trama romanesca realiza-se na pena do estreante porque optou “pela visão de sondagem psicológica, de maior densidade, como Lúcio Cardoso, Cornélio Penna, Octavio de Faria, Cyro dos Anjos” – que é uma espécie do gênero romanesco mais propenso à “busca de conhecimento interior”.

Num dado momento da carreira literária, já com a fama rondando a sua porta de cronista do dia-a-dia, em que angariou boa parte de seus leitores assíduos como este que gera linhas em louvor à pessoa humana e ao escritor nonagenário, Ursulino declara que o romance não deveria ser reescrito, mesmo sendo “livro de jovem, elaborado de um jato nas horas que antecediam o jantar...”, pois, para o escritor maduro qualquer interferência seria retirar do livro “o melhor dele: seu sabor de fruto de vez. Doce e acre como os dias que lhe dediquei. Doce e acre era também a minha alma naqueles tempos. Agora, que os tempos mudaram, como estaria ela”.

Não tendo o dom de prospecção das almas, hoje cada vez mais raro, busco na releitura de “Maya” e na leitura de “Idílio na serra da da figura”, de “GYN: seleta de crônicas” e, principalmente, do sublime “Lírios do campo para Jesus de Nazaré” a expressão sempre elegante, a capacidade de ler nas dobras da convivência social, a expressão primeira de quem a gera – o ser Humano. Ursulino é antes e, principalmente, o cronista do humano e do sagrado, verticalizando o que há de sonho possível no mortal que lhe passa à frente como material de ficção.

Na seleta de crônicas que leva o acrônimo de nossa cidade, na linguagem aeroportuária, há uma pequena obra-prima intitulada “Um burrico e meu (80º.) aniversário”, começa assim:

“Dia 10 de setembro de 2004, eu estava andando na fazenda São João. A manhã tentou felicitar-me pelo transcurso dos meus 80 anos de idade. Mas não conseguiu oferecer-me senão a outra face daquela data: havia um mês que os bulcões da morte nos tinham arrebatado a Lena (os horizontes de minha velhice, desde então, possuem cores esmaecidas).

“Com o espírito anuviado por tais contrastes, em vez de enveredar-me pela estrada de rodagem em que costumo realizar minhas caminhadas, pegara um esquecido trieiro de gado.

“De repente ouvi os passos de equino em minha retaguarda. Supondo fosse a cavalgadura de um desconhecido, que me ultrapassaria no primeiro cotovelo que aparecesse no trajeto, não virei o rosto para ver o sujeito, nem me arredei da trilha para lhe dar passagem.

“A curva surgiu e a situação não mudou. Então, bastante intrigado, volvi a cabeça para encarar paciencioso cavaleiro...

“Era um burrinho, sem ninguém em cima dele. Queimado, com uma malha branca na testa, pernas rajadas e ares bíblicos. Tive a impressão de que já o conhecia...”

“Seria um clone do jumentinho que o Cristo montava quando recebeu hosanas de ramos verdes nas ruas de Jerusalém? ...

“Deixei a senda e parei. O bonito animal parou também, me fitou com seus grandes olhos e abanou as orelhas...

“– Vamos, siga...

“Ele não se moveu.

“– Bem, se lhe apraz minha triste companhia marchemos...

“Daí a pouco, enquanto procurava encontrar uma nesga de satisfação na caligem dos meus pesares, senti o quente bafejo do jovem muar em minhas costas. Certo de que meu simpático companheiro desejava estreitar nossas relações, escorei-me ao tronco de uma dadivosa árvore. Ele, me imitando, estacou:

E assim prossegue a conversa com o burrico, até nos dar confessar o autor que o humilde animal lhe recuperara à memória vivências com a sua amada perdida (Lena) que lhe presenteara quatro décadas antes com um livrinho intitulado “Platero e Eu” (Juan Ramón Jimenez, Nobel de Literatura de 1956), e no qual apusera uma dedicatória afirmando que “gostara do Platero” – Platero, o burrico espanhol tem o dom de trazer das memórias fundas do octogenário de então, a mais doce lembrança do amor perdido. Ao final, Ursulino apõe ao dorso do animal o troféu da lembrança, destacando o burrico entre os animais das criações literárias – como a baleia de Melville, em Moby Dick, o peixe de Hemingway, em “O velho e o mar” e a cachorra Baleia do velho Graça em “Vidas secas”.

Em 2016, em viagem de férias, ao fazer o giro pelas livrarias de São Petersburgo, tive a chance de encontrar o livrinho de Jimenez (Platero y yo) em edição bilingue (espanhol-russo) numa grande livraria às margens do famoso rio Neva, e, tocado pela sensibilidade de nosso cronista, o adquiri como quem acha uma relíquia e, assim o mantenho como troféu à admiração que tenho pelo cronista Ursulino. E mais: ainda arvorei-me em dar minha versão poética ao burrico, poema que dediquei ao cronista imortal de nossa terra.

É ainda no reino animal de onde retira o Ursulino-contista material para uma outra pequena joia intitulada “Idílio na serra da figura”, que recomendo com entusiasmo. Espero que a história cause no leitor o encantamento que me causou o caso de Sereia e Tigre. Do enleio entre os animais, devem brotar na imaginação dos leitores sensíveis os sons da lamentação triste da perda – que parece humana, feito “pios de saudade profunda, como o canto da jaó chamando o parceiro, como o clamor de uma alma que acaba de receber a estocada de uma notícia cruel” – qualquer que seja desde que transcritos pela pena de um ser humano sensível e dono de estilo único entre os goianos escritores.

Dos “Lírios do campo para Jesus de Nazaré”, resta-me no curto espaço desta crônica dizer-lhes: colham todos, pois que o livro é inteiro superior e diz respeito ao Sagrado no humano um livro que, nas palavras do próprio Ursulino, é “singela metáfora daquela braçada de lírios do campo que ofertei a Jesus de Nazaré, na álacre manhã da Fazenda São João em que decidi escrevê-lo”. São flores que fazem um bem enorme ao leitor, principalmente se o leitor é um fiel católico, porque “não são páginas produzidas na estufa do conhecimento” – afirma Ursulino; onde “não buscaram o adubo da beleza literária, mas receberam o sol do meu afeto, floresceram sob o efeito de chuvas da espontaneidade. Derivaram da humildade de minha velhice, como as flores silvestres vingam na aridez dos campos”.

Os “Lírios...” tornaram-se aquela obra que animou o escritor já idoso a viajar a Jerusalém, malgrado os transtornos dos deslocamentos intercontinentais na sua idade, mas ao fazê-lo, ao fim e ao cabo da empreitada, arremata com um Deo gratias, declarando como o salmista:

“Se porventura eu vier

me esquecer de ti, Jerusalém,

fique seca a mão com que

toco a minha harpa. ”

Ave, Ursulino! que Deus preserve sua mão e sua lira, que suas virtudes pessoais e literárias sejam para a glória do Criador – é o que lhe deseja este cronista. Feliz aniversário, dr. Ursulino!

Escritores Ursulino Leão e Adalberto de Queiroz[/caption]

Quando decidi escrever sobre Ursulino, procurei ficar circunscrito à carreira do escritor, do homem que tem uma obra e uma fortuna crítica que, se não ficou no limbo do silêncio nos primeiros anos, tampouco o merece nesta quadra da vida do nonagenário escritor. Portanto, aqui não me interessa focar a carreira exitosa e plena de virtudes do político e do jurista Ursulino Leão.

O católico escritor, poeta e cronista é um homem de muitas virtudes e, na arte da escrita, mostrou a alta potência de quem produz em quantidade e qualidade. Este homem que exerceu diversos ofícios com grande maestria revelou, numa entrevista ao escritor Miguel Jorge, seu método de buscar a palavra vagarosamente, “como as trevas buscam a claridade, e a fome busca o alimento”. Inspirado em outro católico escritor de renome (o inglês Graham Greene), conclui ser o ato de escrever “uma forma de terapia”.

Sabe-se como próprio da província fazer descer sobre as obras literárias um manto de silêncio, mas há também um nível de silêncio imposto que causa desconforto, constrangimento, quando sabemos que este se instaura por conta de uma atitude premeditada. Um pacto de silêncio é estabelecido em torno de um escritor ou de toda uma obra por razões as mais diversas, entre as quais a divergência ideológica entre analista e produtor da obra de arte.

Ainda hoje cultivam-se, na província, os péssimos hábitos de estabelecer-se um rumor surdo (fofoca) que precede ao silêncio, prática daquilo que Unamuno aconselhou o escritor sério a distanciar-se: as “corjas literárias”. Melhor seria que as divergências saíssem da obscuridade em debate pacífico e se garantisse aos jovens escritores o direito de expressão – e, entre esses, o mais sagrado direito de produção literária – que pode ser considerado como verdadeiro sacerdócio, embora para alguns não passe de exibicionismo ou forma de diferenciação – principalmente em Goiás, onde os leitores são escassos e as tiragens de livros diminutas.

Sobre essa espécie de pacto de silêncio em torno de um escritor, Fabrício Tavares de Moraes, crítico, tradutor e doutor em Literatura diz que “há motivações ideológicas, sim, e não menos uma boa dose de inveja. Tomo sempre o exemplo de Knut Hamsun, que no início simpatizou com o nazismo. Sua obra é sensacional, e recebeu o Nobel. Há o caso de Cornélio Penna, um Faulkner brasileiro, foi esquecido. E lá em Portugal é celebrado; além de outro exemplo, Céline – [por causa] também de sua simpatia pelo nazismo, mas o curioso é que Heidegger e Paul de Man foram nazistas ou simpáticos e ainda hoje são exaltados e justificados. ”

Em “Esquecidos & Superestimados” o professor e crítico Rodrigo Gurgel, dando continuação ao que fizera em “Muita retórica – pouca literatura (de Alencar a Graça Aranha) ” elenca “autores esquecidos, sobranceados pelos que, injustamente, se tornaram famosos. Traídos pelas convenções estéticas, pelas panelinhas que controlam os cadernos culturais e pelos críticos obedientes a modismos, esses menosprezados cumprem, no entanto, digno papel: o de aguilhoar o establishment e comprovar que, andando na contramão, também é possível produzir boa literatura. Silentes, preenchendo as prateleiras dos sebos ou o canto úmido das bibliotecas, tais obras sussurram aos novos escritores: “Não receiem tomar emprestados meus acertos e melhores lições”.

Deixemos claro que, de um modo mais amplo, Ursulino Leão não poderia (nem deverá!) ser listado nesse rol de escritores esquecidos, depreciados ou abandonados às estantes – por aqueles poucos que, em Goiás, adquirem livros e os leem. Meu ponto é que um escritor dessa grandeza merece recepção mais efusiva à sua obra do que os eflúvios dos coquetéis de lançamento; pois, é no mínimo desagradável que, livro após livro, tenha o escritor como retorno à sua produção só o silêncio por parte da massa de leitores, sem nenhuma avaliação crítica ou de resenhas literárias.

A causa desse silêncio constrangedor sobre os escritores de nossa terra está mais para o pecado capital da inveja, nutrido pelo abafado ar provinciano de pouca oxigenação cultural de nossos meios literários. Ocorre que o mau hábito de silenciar-nos sobre a obra do Outro – o que testemunha negativamente a respeito da languidez do pensar a criação literária –, surge em Goiás, misturado a uma boa dose de cálculo maléfico, na espera de que diante do silêncio, o candidato a escritor (ou o repetente) não tome jamais as já minguadas vagas no “status quo” de Escritor e tampouco vagas no coração dos leitores – estes, sim, cada vez mais faltosos.

Convenhamos que a fortuna crítica sobre a obra de Ursulino Leão não autoriza este (ou outro) crítico a dizer que sobre ele e sua obra tenhamos feito descer o velho capote do silêncio maldoso e calculista; nada me autoriza a pensar que há silêncio velado, porém, tudo ainda é pouco se dito sobre o que fez e a qualidade do que foi feito, em vista da estatura do escritor aqui focado. Em consequência deste hábito, podem ser contados muitos outros criadores sobre os quais o silêncio é ainda mais constrangedor.

No âmbito da poesia, por exemplo, constrange o silêncio que paira sobre a representativa (em quantidade e qualidade) criação de vários poetas, entre os quais os mais gritantes casos são os de Valdivino Braz, de Sônia Maria dos Santos e de Darcy França Denófrio, esta que, contrariamente a esse movimento denunciado, fez sempre o bom uso da crítica para divulgar a obra dos escritores goianos e, em especial, do amigo emigrado para o Rio de Janeiro, o professor Gilberto Mendonça Teles, entre outros estudos da maior importância para o conhecimento da nossa literatura entre os mais jovens.

Fora da Academia, há pouco ou quase nada – no terreno crítico e de divulgação literária sobre Alaor Barbosa, José Décio Filho, Dilermando Vieira, sobre outro goiano (emigrado) Flávio Carneiro, Maria Lúcia Félix Bufáiçal e tantos outros de qualidade literária superior, mas que não se postam como superioridades engalanadas no desarranjado cenário da literatura produzida em Goiás.

No arco de uma vida produtiva como a de Ursulino Leão, que de romancista (“Maya”, 1949) aos derradeiros livros de crônica e poesia – sobre os quais a imprensa apenas cumpriu (e mal) o papel de divulgar os eventos festivos de lançamento, nada mais se leu. Nenhuma crítica, nenhuma palavra – a mais faltosa sendo, principalmente a de reconhecido agradecimento a um cronista diário que brindou os leitores de O Popular por mais de 40 anos.

Exceção

Em 2010, a Academia Goiana de Letras (AGL), sob a presidência do médico-escritor Hélio Moreira, lançou uma nova edição crítica de “Maya”, organizada por Licínio Barbosa e Antonio José de Moura, com prefácio crítico de José Fernandes e posfácio da professora Moema de Castro e Silva Olival e diversos depoimentos dos pares de Ursulino na Academia. Embora padeça de falhas de produção, gralhas e erros de edição, o livro é um diamante para o cérebro dos jovens leitores da província que, somente com muita pesquisa e esforços, poderiam ter acesso à edição de “Maya”, feita pela Pongetti (1949) ou a 2ª. Edição de 1975 (feita pela Editora Oriente).

Reli o romance com a visão da maturidade, tendo subido ainda mais admiração ao católico romancista do que quando o li, eu, ainda jovem em Anápolis. O estudo da professora Moema nos faz entender que, tendo o jovem Ursulino tomando a senda mais difícil de expressão literária, a trama romanesca realiza-se na pena do estreante porque optou “pela visão de sondagem psicológica, de maior densidade, como Lúcio Cardoso, Cornélio Penna, Octavio de Faria, Cyro dos Anjos” – que é uma espécie do gênero romanesco mais propenso à “busca de conhecimento interior”.

Num dado momento da carreira literária, já com a fama rondando a sua porta de cronista do dia-a-dia, em que angariou boa parte de seus leitores assíduos como este que gera linhas em louvor à pessoa humana e ao escritor nonagenário, Ursulino declara que o romance não deveria ser reescrito, mesmo sendo “livro de jovem, elaborado de um jato nas horas que antecediam o jantar...”, pois, para o escritor maduro qualquer interferência seria retirar do livro “o melhor dele: seu sabor de fruto de vez. Doce e acre como os dias que lhe dediquei. Doce e acre era também a minha alma naqueles tempos. Agora, que os tempos mudaram, como estaria ela”.

Não tendo o dom de prospecção das almas, hoje cada vez mais raro, busco na releitura de “Maya” e na leitura de “Idílio na serra da da figura”, de “GYN: seleta de crônicas” e, principalmente, do sublime “Lírios do campo para Jesus de Nazaré” a expressão sempre elegante, a capacidade de ler nas dobras da convivência social, a expressão primeira de quem a gera – o ser Humano. Ursulino é antes e, principalmente, o cronista do humano e do sagrado, verticalizando o que há de sonho possível no mortal que lhe passa à frente como material de ficção.

Na seleta de crônicas que leva o acrônimo de nossa cidade, na linguagem aeroportuária, há uma pequena obra-prima intitulada “Um burrico e meu (80º.) aniversário”, começa assim:

“Dia 10 de setembro de 2004, eu estava andando na fazenda São João. A manhã tentou felicitar-me pelo transcurso dos meus 80 anos de idade. Mas não conseguiu oferecer-me senão a outra face daquela data: havia um mês que os bulcões da morte nos tinham arrebatado a Lena (os horizontes de minha velhice, desde então, possuem cores esmaecidas).

“Com o espírito anuviado por tais contrastes, em vez de enveredar-me pela estrada de rodagem em que costumo realizar minhas caminhadas, pegara um esquecido trieiro de gado.

“De repente ouvi os passos de equino em minha retaguarda. Supondo fosse a cavalgadura de um desconhecido, que me ultrapassaria no primeiro cotovelo que aparecesse no trajeto, não virei o rosto para ver o sujeito, nem me arredei da trilha para lhe dar passagem.

“A curva surgiu e a situação não mudou. Então, bastante intrigado, volvi a cabeça para encarar paciencioso cavaleiro...

“Era um burrinho, sem ninguém em cima dele. Queimado, com uma malha branca na testa, pernas rajadas e ares bíblicos. Tive a impressão de que já o conhecia...”

“Seria um clone do jumentinho que o Cristo montava quando recebeu hosanas de ramos verdes nas ruas de Jerusalém? ...

“Deixei a senda e parei. O bonito animal parou também, me fitou com seus grandes olhos e abanou as orelhas...

“– Vamos, siga...

“Ele não se moveu.

“– Bem, se lhe apraz minha triste companhia marchemos...

“Daí a pouco, enquanto procurava encontrar uma nesga de satisfação na caligem dos meus pesares, senti o quente bafejo do jovem muar em minhas costas. Certo de que meu simpático companheiro desejava estreitar nossas relações, escorei-me ao tronco de uma dadivosa árvore. Ele, me imitando, estacou:

E assim prossegue a conversa com o burrico, até nos dar confessar o autor que o humilde animal lhe recuperara à memória vivências com a sua amada perdida (Lena) que lhe presenteara quatro décadas antes com um livrinho intitulado “Platero e Eu” (Juan Ramón Jimenez, Nobel de Literatura de 1956), e no qual apusera uma dedicatória afirmando que “gostara do Platero” – Platero, o burrico espanhol tem o dom de trazer das memórias fundas do octogenário de então, a mais doce lembrança do amor perdido. Ao final, Ursulino apõe ao dorso do animal o troféu da lembrança, destacando o burrico entre os animais das criações literárias – como a baleia de Melville, em Moby Dick, o peixe de Hemingway, em “O velho e o mar” e a cachorra Baleia do velho Graça em “Vidas secas”.

Em 2016, em viagem de férias, ao fazer o giro pelas livrarias de São Petersburgo, tive a chance de encontrar o livrinho de Jimenez (Platero y yo) em edição bilingue (espanhol-russo) numa grande livraria às margens do famoso rio Neva, e, tocado pela sensibilidade de nosso cronista, o adquiri como quem acha uma relíquia e, assim o mantenho como troféu à admiração que tenho pelo cronista Ursulino. E mais: ainda arvorei-me em dar minha versão poética ao burrico, poema que dediquei ao cronista imortal de nossa terra.

É ainda no reino animal de onde retira o Ursulino-contista material para uma outra pequena joia intitulada “Idílio na serra da figura”, que recomendo com entusiasmo. Espero que a história cause no leitor o encantamento que me causou o caso de Sereia e Tigre. Do enleio entre os animais, devem brotar na imaginação dos leitores sensíveis os sons da lamentação triste da perda – que parece humana, feito “pios de saudade profunda, como o canto da jaó chamando o parceiro, como o clamor de uma alma que acaba de receber a estocada de uma notícia cruel” – qualquer que seja desde que transcritos pela pena de um ser humano sensível e dono de estilo único entre os goianos escritores.

Dos “Lírios do campo para Jesus de Nazaré”, resta-me no curto espaço desta crônica dizer-lhes: colham todos, pois que o livro é inteiro superior e diz respeito ao Sagrado no humano um livro que, nas palavras do próprio Ursulino, é “singela metáfora daquela braçada de lírios do campo que ofertei a Jesus de Nazaré, na álacre manhã da Fazenda São João em que decidi escrevê-lo”. São flores que fazem um bem enorme ao leitor, principalmente se o leitor é um fiel católico, porque “não são páginas produzidas na estufa do conhecimento” – afirma Ursulino; onde “não buscaram o adubo da beleza literária, mas receberam o sol do meu afeto, floresceram sob o efeito de chuvas da espontaneidade. Derivaram da humildade de minha velhice, como as flores silvestres vingam na aridez dos campos”.

Os “Lírios...” tornaram-se aquela obra que animou o escritor já idoso a viajar a Jerusalém, malgrado os transtornos dos deslocamentos intercontinentais na sua idade, mas ao fazê-lo, ao fim e ao cabo da empreitada, arremata com um Deo gratias, declarando como o salmista:

“Se porventura eu vier

me esquecer de ti, Jerusalém,

fique seca a mão com que

toco a minha harpa. ”

Ave, Ursulino! que Deus preserve sua mão e sua lira, que suas virtudes pessoais e literárias sejam para a glória do Criador – é o que lhe deseja este cronista. Feliz aniversário, dr. Ursulino!

O que dizer do western tupiniquim? Desde “Da Terra Nasce o Ódio”, de 1954, o gênero cinematográfico vem sendo praticado entre nós

Em seu primeiro romance, autora norte-americana, filha de indianos, faz referência direta ao escritor russo Nikolai Gógol

Ercília Macedo-Eckel examina a arquitetura do primeiro livro de poesia do autor de “Neon” e “Flor imediata”, que tem segunda edição lançada dia 14 de setembro de 2017 pela editora goiana Caminhos*

O curta de Isaac Brum, "Intervenção", mostra que o cinema goiano tem se esforçado bastante e, após muito tempo, parece estar no caminho certo. Os questionamentos levantados não podem parar

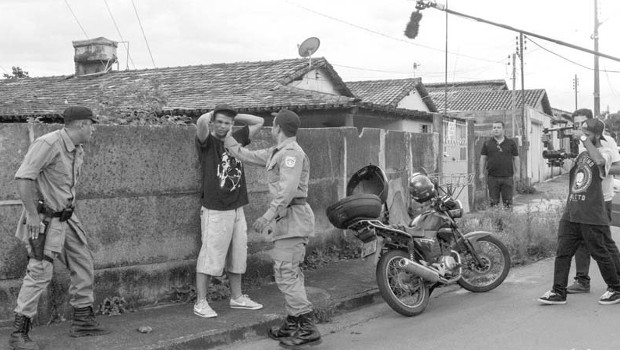

[caption id="attachment_104526" align="aligncenter" width="620"] Gravação de cena do curta "Intervenção", de Isaac Brum | Foto: Flávio Sousa[/caption]

Parece o Repórter Esso, mas não é. Os primeiros ruídos que saem da tela vêm de um rádio noticiando a violência urbana em Goiânia - novidade. A voz firme do locutor, entretanto, deixa ver uma ansiedade em posicionar o ouvinte: Estamos vivendo uma guerra, e quem paga o preço é a população.

Assim decidiu começar Isaac Brum, que assina o roteiro e a direção de seu curta "Intervenção" (2017). O filme era um sonho antigo do diretor, que investiu grana do próprio bolso para vê-lo sair do papel. Em que pese a dificuldade em poupar dinheiro, a vantagem é a falta de burocracia e a liberdade em produzir. Numa produção Sublimação Filmes e É Nóis Ki Tá Produções, com apoio da Ideia Produções, bem como de parceiros como Raphael Gustavo da Silva (coordenador do Festival Audiovisual Vera Cruz - Favera) e Diego D'Ascheri (um dos fundadores do canal Entre Brisas no YouTube), Isaac reuniu um bom time de profissionais para movimentar a tela por 17 minutos de projeção, e mais uma infinidade de questionamentos sociais e culturais em torno da famigerada "guerra às drogas".

A fotografia, a cargo de Marcos Tomazetti e Léo Rocha, é predominantemente de um cinza desesperançoso. A câmera gira com uma simbiose interessante com a própria cidade, evidenciando e fazendo parte de cenários já conhecidos de todos nós goianos, mas vez por outra penetrando em bairros residenciais anônimos. Tudo isso somado a uma trilha seca, deliberadamente caótica, traça o plano de fundo deprê das relações utilitaristas do dia-a-dia: o filho que precisa buscar a mãe, o traficante que precisa entregar a droga, o moto-boy que espera o serviço aparecer, a classe média que força a amizade para descolar um barato.

Mas no meio de todo o marasmo da rotina caótica de uma grande cidade, varando ruas e expectativas, também está o Estado, administrando - de forma competente ou não, fantasiosamente ou não - a vida dos cidadãos de bem e afastando-os do mal.

Mas quem é o famigerado cidadão de bem? Como descobri-lo e separar o joio do trigo, numa sociedade onde o aparato policial repressivo (que dirá o investigativo!) não tem condições de fazer um trabalho prévio bem feito, e sofre para intervir quando demandado.

E quem demanda? A voz no rádio? O já citado cidadão de bem? O superior hierárquico? De onde vem a pressão, e como amainá-la? O fato é que, quando o recipiente é pequeno, a tampa acaba explodindo.

Quem começa e quem termina a guerra às drogas? Quem são os atores desse jogo, as peças fundamentais, e quais suas funções?

Trazendo questionamentos intermináveis, o curta de Isaac Brum carrega um papel conhecido no cenário nacional, mas incomum e necessário ao cinema goiano: o de parte ativa na busca por mudanças sociais.

Em que pese a atuação eventualmente questionável de um ou outro ator durante a obra, justamente esse ponto traz uma aproximação interessante à obra de Kleber Mendonça Filho, mormente em "O som ao redor". Demandando técnicas bastante temerárias de atuação, o diretor pernambucano foi atrás de personagens crus, quase amadores, para retratar o marasmo e o improvável da rotina urbana. Aqui com Isaac, é também perceptível essa camada, o que não raro contribui para uma urgência e uma tensão que permeia todo o filme (a bela cena em que o personagem Dudu caminha por uma rua residencial, cercado por sons absolutamente "residenciais", desconhecendo o que o destino lhe reserva representa muito dessa tensão).

Enfim, o curta de Isaac Brum mostra que o cinema goiano tem se esforçado bastante e, após muito tempo, parece estar no caminho certo. Os questionamentos levantados não podem parar.

"Intervenção" tem sua estreia oficial marcada para o 17° Goiânia Mostra Curtas, em outubro, e poderá ser conferido no decorrer da programação da "Curta Mostra Brasil" e da "Curta Mostra Goiás", dentro do festival.

Gravação de cena do curta "Intervenção", de Isaac Brum | Foto: Flávio Sousa[/caption]

Parece o Repórter Esso, mas não é. Os primeiros ruídos que saem da tela vêm de um rádio noticiando a violência urbana em Goiânia - novidade. A voz firme do locutor, entretanto, deixa ver uma ansiedade em posicionar o ouvinte: Estamos vivendo uma guerra, e quem paga o preço é a população.

Assim decidiu começar Isaac Brum, que assina o roteiro e a direção de seu curta "Intervenção" (2017). O filme era um sonho antigo do diretor, que investiu grana do próprio bolso para vê-lo sair do papel. Em que pese a dificuldade em poupar dinheiro, a vantagem é a falta de burocracia e a liberdade em produzir. Numa produção Sublimação Filmes e É Nóis Ki Tá Produções, com apoio da Ideia Produções, bem como de parceiros como Raphael Gustavo da Silva (coordenador do Festival Audiovisual Vera Cruz - Favera) e Diego D'Ascheri (um dos fundadores do canal Entre Brisas no YouTube), Isaac reuniu um bom time de profissionais para movimentar a tela por 17 minutos de projeção, e mais uma infinidade de questionamentos sociais e culturais em torno da famigerada "guerra às drogas".

A fotografia, a cargo de Marcos Tomazetti e Léo Rocha, é predominantemente de um cinza desesperançoso. A câmera gira com uma simbiose interessante com a própria cidade, evidenciando e fazendo parte de cenários já conhecidos de todos nós goianos, mas vez por outra penetrando em bairros residenciais anônimos. Tudo isso somado a uma trilha seca, deliberadamente caótica, traça o plano de fundo deprê das relações utilitaristas do dia-a-dia: o filho que precisa buscar a mãe, o traficante que precisa entregar a droga, o moto-boy que espera o serviço aparecer, a classe média que força a amizade para descolar um barato.

Mas no meio de todo o marasmo da rotina caótica de uma grande cidade, varando ruas e expectativas, também está o Estado, administrando - de forma competente ou não, fantasiosamente ou não - a vida dos cidadãos de bem e afastando-os do mal.

Mas quem é o famigerado cidadão de bem? Como descobri-lo e separar o joio do trigo, numa sociedade onde o aparato policial repressivo (que dirá o investigativo!) não tem condições de fazer um trabalho prévio bem feito, e sofre para intervir quando demandado.

E quem demanda? A voz no rádio? O já citado cidadão de bem? O superior hierárquico? De onde vem a pressão, e como amainá-la? O fato é que, quando o recipiente é pequeno, a tampa acaba explodindo.

Quem começa e quem termina a guerra às drogas? Quem são os atores desse jogo, as peças fundamentais, e quais suas funções?

Trazendo questionamentos intermináveis, o curta de Isaac Brum carrega um papel conhecido no cenário nacional, mas incomum e necessário ao cinema goiano: o de parte ativa na busca por mudanças sociais.

Em que pese a atuação eventualmente questionável de um ou outro ator durante a obra, justamente esse ponto traz uma aproximação interessante à obra de Kleber Mendonça Filho, mormente em "O som ao redor". Demandando técnicas bastante temerárias de atuação, o diretor pernambucano foi atrás de personagens crus, quase amadores, para retratar o marasmo e o improvável da rotina urbana. Aqui com Isaac, é também perceptível essa camada, o que não raro contribui para uma urgência e uma tensão que permeia todo o filme (a bela cena em que o personagem Dudu caminha por uma rua residencial, cercado por sons absolutamente "residenciais", desconhecendo o que o destino lhe reserva representa muito dessa tensão).

Enfim, o curta de Isaac Brum mostra que o cinema goiano tem se esforçado bastante e, após muito tempo, parece estar no caminho certo. Os questionamentos levantados não podem parar.

"Intervenção" tem sua estreia oficial marcada para o 17° Goiânia Mostra Curtas, em outubro, e poderá ser conferido no decorrer da programação da "Curta Mostra Brasil" e da "Curta Mostra Goiás", dentro do festival.

Assista ao trailer do filme:

https://vimeo.com/229710711

Com novo álbum, lançado em 24 de agosto, os velhos ícones não criam; soam recursos estilísticos já desbotados, surrados, suados

[caption id="attachment_104486" align="aligncenter" width="620"] Tribalistas: Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes | Foto: divulgação

Tribalistas: Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes | Foto: divulgação

[/caption]

André Luiz Pacheco da Silva

Especial para o Jornal Opção

Os talentos individuais de Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown e suas respectivas carreiras são incontestáveis. Suas posições, funções e contribuições para o surgimento do Tribalismo na música brasileira fizeram do projeto um happening, genial. Fizeram um espetáculo, saíram do palco sem bis, imaculados e amados. No entanto, a relevância do novo trabalho em conjunto é questionável.

Após o boom que causaram, o trio fez jus aos versos da canção que o apresenta enquanto um antimovimento, desintegrando-se logo em seguida e desiludindo a nação. Ainda que as parcerias tenham se mantido nos respectivos projetos individuais, o retorno dos Tribalistas era apenas uma expectativa e, depois de tantos anos, restava apenas se contentar com aquelas treze faixas. Porém, no fim do ano passado, os três se apresentaram juntos e surgiram rumores de um novo álbum acontecer. E aconteceu. Antes não tivesse acontecido.

Os três são mais que um grupo, são uma tribo com identidade musical própria, costumes sonoros próprios, método de composição instituído e pouca amplitude criativa. Como eles mesmo dizem, na segunda faixa do novo álbum, juntos são um só. Um só artista com dificuldades criativas, com recursos artísticos desbotados, que vive na sombra dos louros de outra época.

Em 2002, quando Arnaldo, Marisa e Brown se apresentaram como “Tribalistas”, as testemunhas do fenômeno Marisa no Jazzmania, os reminiscentes do Rock Brasil, os emepebistas, bossanovistas, os fãs do axé music, os viúvos do tropicalismo e as torcidas de Flamengo e Corinthians puseram seus olhos grandes sobre eles. O hit “Já sei namorar” estourou nas rodas de violão, nas rádios e nas boates: na crista da onda da febre do remix, embalava os solteiros.

Do outro lado, o clássico da MPB deste século, “Velha Infância” fascinava todo mundo, era trilha de paixões secretas e declaradas; com seus quatro acordes, soava de todo e qualquer violão; quem não tinha um amor, queria ter só para cantar de um coração para outro. Manifestos como as faixas “Carnavália”, “Carnalismo” e “Tribalistas” mexeram com a nostalgia dos saudosos e atiçaram a fraca brasa da esperança do surgimento de um movimento na música brasileira. Versos como “segredos de liquidificador” e “um dia eu já fui chimpanzé” eram familiares a quem se deliciou em saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina e que respondia de peito inflado: “Yes, nós temos banana!”. Na cozinha da música brasileira, os tropicalistas já haviam deixado receitas e ingredientes para fazer a salada e os tribalistas aproveitaram.

A neobossa “Pecado é lhe deixar de molho” é uma bonita homenagem, sem excessos, com um arranjo para João Gilberto nenhum botar defeito. Além disso, ao longo daquele álbum, as dissonâncias ressoam bem distribuídas. Outras canções encorpam o debut com bom desenvolvimento, com leveza e peso, simplicidade e sofisticação, ingenuidade e maturidade. Enfim, há 15 anos, essa tríade, esse trinômio, essa trindade, esse trímero mostrava a extensão de seu talento, suas matizes estéticas e sua capacidade inventiva, agradando a gregos, troianos, egípcios. Republicanos, monarquistas, tribalistas aplaudiam enquanto o trio saía de cena.

Em sua diáspora tribalista para o Novo Mundo fonográfico, o novo álbum começa com uma canção tratando sobre retirantes, refugiados. Logo de início, há a presença de dois recursos típicos dos Tribalistas já explorados à exaustão: a gravíssima voz de Arnaldo recitando versos e as agudíssimas e manjadas vocalizações de Marisa. Cada um se repete posteriormente. Nem mesmo as referências às obras O Guesa e Vozes d’África dos poetas românticos Sousândrade e Castro Alves, respectivamente, desviam a atenção da já cansada fórmula tribal de cantar. Com letra instigante e reflexiva, com exceção do desnecessário refrão em inglês, a primeira canção política dos Tribalistas deixa a desejar.

A quarta faixa do álbum é irmã de outra canção gravada por Marisa em seu “Infinito Particular”, lançado em 2006. “Vilarejo” é composta pelo trio em parceria com Pedro Baby; Pretinho da Serrinha se junta aos compositores para assinar a apaixonada “Aliança”, que encaixa com a mesma proposta de “Velha Infância” no álbum anterior. O arranjo requentado não é nada criativo, tampouco o é a letra, mas a faixa é amorosa, cativante, bonitinha e gruda como chiclete, é forte candidata a cair no gosto popular.

Ao longo do disco, encontramos a interessante “Baião do Mundo”, uma oração tribalista ao elemento água. Os versos vazam para dentro dos nossos ouvidos e trazem na correnteza uma sensibilidade estética, com a percussão de Brown marcando o jorrar rítmico. Uma das poucas faixas originais deste álbum, pode passar despercebida em meio a tanta repetição estilística por ser, ironicamente, destoante do conjunto.

Ao ouvir “Feliz e Saudável”, é possível que soe familiar, isso porque a introdução tem como referência “A Minha Menina” d’Os Mutantes. Ambivalente, ora amorosa, ora vingativa, essa faixa nos faz lembrar a versatilidade com a qual os Tribalistas surgiram no início do século. Um background tropical, arranjo criando diferentes ambientes para casar letra e música e sem perder o fio da meada, tudo isso em menos de três minutos.

De forma geral, cada faixa tem a tatuagem tribal. “Ânima” e “Fora da Memória” não fogem ao quadrado e “Peixinhos”, tal como “Mary Cristo” em 2002, parece corresponder à cota de ingenuidade e leveza presente nas obras do trio, sobretudo, nas de Marisa. A participação da cantora portuguesa Carminho é um charme para a canção. Ponto positivo. A vocalização de Marisa se repetindo em todas as faixas cansa, aqui não será diferente. Ponto negativo. E por falar em características individuais que se sobressaem, a faixa “Trabalivre” é a cara de Arnaldo, tem o seu DNA, figuraria em um de seus álbuns solo sem nenhum estranhamento.

Se a última faixa do álbum de 2002 era um cartão de visitas que inspirava, que animava, que colocava mão no teto e chão no pé, o mesmo não acontece agora com “Lutar e Vencer” que convida a participar dessa “ocupação tribalista”. E, apesar de parecer ser um b-side de “Tribalistas”, não convence, não tem a mesma força, nem a mesma jovialidade. Um retorno já não era tão necessário, um álbum novo menos ainda. Caíram no erro do revival. Time que vence no tempo regulamentar não volta a campo para mais alguns minutos.

André Luiz Pacheco da Silva é estudante de psicologia e psicanálise, escritor e melômano.

O quadro, comandado por Michel Teló, foi uma grande sacada da TV Globo e deve se repetir mais vezes nos próximos anos

[caption id="attachment_104470" align="aligncenter" width="620"] Cantor Michel Teló esteve à frente do quadro "Bem Sertanejo"[/caption]

Chega ao fim a terceira temporada do quadro “Bem Sertanejo”, comandado pelo cantor Michel Teló no Fantástico da TV Globo. As histórias, entrevistas e canções com grandes nomes da música sertaneja alavancaram ainda mais a audiência do programa dominical e contabilizaram milhões de visualizações nas redes sociais.

Essa é uma prova concreta que o sertanejo é o gênero musical mais popular do Brasil, conquistando por isso, grande espaço na mídia. Conhecido até em outros países devido ao estouro do “Ai se eu te pego”, Michel Teló já é figura carimbada na música e na televisão. O cantor esbanja carisma em programas como o The Voice Brasil e agora no Fantástico.

Nesta terceira temporada, o Bem Sertanejo viajou num “food truck” pelos estados brasileiros que influenciaram e ainda influenciam o sertanejo. São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Tocantins, Mato Grosso do Sul e claro Goiás, tiveram destaque no quadro. Michel Teló bateu papo sobre vida, carreira e música com grandes ícones como Almir Sater, Bruno, Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé di Camargo, Jorge, Renato Teixeira, Sérgio Reis e Luan Santana. E ainda teve pratos típicos de cada região ao final de cada gravação.

Em Goiânia, talvez um dos melhores episódios desta temporada, o quadro foi gravado no Memorial do Cerrado, um dos pontos turísticos da capital. Michel Teló encontrou as principais vozes sertanejas do estado: Zezé di Camargo, Leonardo, Bruno (da dupla com Marrone) e Jorge (da dupla com Mateus). No cardápio, galinhada com pequi e doce de leite goiano.

O projeto rendeu até um DVD, gravado em Curitiba no início do ano. No trabalho, Michel Teló canta com feras como Maiara e Maraísa, Jorge e Mateus, Marília Mendonça e Luan Santana. O repertório contou com vários clássicos da música sertaneja como “Menino da Porteira”, “Chico Mineiro”, “Estrada da Vida”, “Fio de Cabelo” e “Pense em Mim”, além de dez músicas inéditas.

O fato é que o quadro foi uma grande sacada da TV Globo e deve se repetir mais vezes nos próximos anos. Por um lado é bom ver o estilo ganhando cada vez mais espaço e respeito em todos os cantos do Brasil.

Cantor Michel Teló esteve à frente do quadro "Bem Sertanejo"[/caption]

Chega ao fim a terceira temporada do quadro “Bem Sertanejo”, comandado pelo cantor Michel Teló no Fantástico da TV Globo. As histórias, entrevistas e canções com grandes nomes da música sertaneja alavancaram ainda mais a audiência do programa dominical e contabilizaram milhões de visualizações nas redes sociais.

Essa é uma prova concreta que o sertanejo é o gênero musical mais popular do Brasil, conquistando por isso, grande espaço na mídia. Conhecido até em outros países devido ao estouro do “Ai se eu te pego”, Michel Teló já é figura carimbada na música e na televisão. O cantor esbanja carisma em programas como o The Voice Brasil e agora no Fantástico.

Nesta terceira temporada, o Bem Sertanejo viajou num “food truck” pelos estados brasileiros que influenciaram e ainda influenciam o sertanejo. São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Tocantins, Mato Grosso do Sul e claro Goiás, tiveram destaque no quadro. Michel Teló bateu papo sobre vida, carreira e música com grandes ícones como Almir Sater, Bruno, Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé di Camargo, Jorge, Renato Teixeira, Sérgio Reis e Luan Santana. E ainda teve pratos típicos de cada região ao final de cada gravação.

Em Goiânia, talvez um dos melhores episódios desta temporada, o quadro foi gravado no Memorial do Cerrado, um dos pontos turísticos da capital. Michel Teló encontrou as principais vozes sertanejas do estado: Zezé di Camargo, Leonardo, Bruno (da dupla com Marrone) e Jorge (da dupla com Mateus). No cardápio, galinhada com pequi e doce de leite goiano.

O projeto rendeu até um DVD, gravado em Curitiba no início do ano. No trabalho, Michel Teló canta com feras como Maiara e Maraísa, Jorge e Mateus, Marília Mendonça e Luan Santana. O repertório contou com vários clássicos da música sertaneja como “Menino da Porteira”, “Chico Mineiro”, “Estrada da Vida”, “Fio de Cabelo” e “Pense em Mim”, além de dez músicas inéditas.

O fato é que o quadro foi uma grande sacada da TV Globo e deve se repetir mais vezes nos próximos anos. Por um lado é bom ver o estilo ganhando cada vez mais espaço e respeito em todos os cantos do Brasil.

Um dos grandes poetas modernos dos Estados Unidos da América, John Ashbery, vinculado à “Escola de Nova York”, que despontou no cenário cultural nas décadas de 1950 e 1960, ao lado de nomes como Frank O’Hara, faleceu no domingo, 3, em sua residência, de causas naturais.

Bastante elogiado por críticos de grande estatura, como Harold Bloom, Ashbery ganhou o Pulitzer, em 1975, pelo livro “Self-Portrait in Convex Mirror”.

Abaixo, uma tradução de seu poema “A blessing in disguise”, feita por Adriano Scandolara, e publicada no site Escamandro em 1º de janeiro de 2014.

[caption id="attachment_104365" align="alignleft" width="300"] John Ashbery (1927 - 2017)[/caption]

John Ashbery (1927 - 2017)[/caption]

Um mal que vem para bem

Sim, eles estão vivos e podem ter essas cores, Mas eu, em minha alma, estou vivo também. Sinto que devo cantar e dançar, para dizer Isso de certo jeito, sabendo que você pode estar atraído por mim. E canto em meio ao desespero e o isolamento A chance de te conhecer, de cantar de mim O que é você. Você vê, Você me segura contra a luz de um modo Que nunca esperei ou suspeitei, talvez Porque você sempre me diz que eu sou você, E tenho razão. As grandes píceas rondam. Sou seu para morrer junto, desejar. Não posso jamais pensar em mim, eu desejo você Num quarto em que as cadeiras Estão com as costas viradas para a luz Infligida sobre a pedra e os caminhos, as árvores reais Que parecem brilhar para mim através das gelosias na sua direção. Se a luz selvagem deste dia de janeiro é real Eu me comprometo em ser-te verdadeiro, Você que não consigo mais parar de lembrar. Lembrar de perdoar. Lembrar de passar além de você, rumo ao dia Nas asas do segredo que você jamais saberá. Assumindo-me por mim mesmo, no caminho Que os contornos pasteis do dia me atribuíram. Prefiro “vocês” no plural, quero vocês Vocês devem vir até mim, todos dourados e pálidos Como o orvalho e o ar. E então me começa a vir esse sentimento de exaltação.A blessing in disguise

Yes, they are alive and can have those colors, But I, in my soul, am alive too. I feel I must sing and dance, to tell Of this in a way, that knowing you may be drawn to me. And I sing amid despair and isolation Of the chance to know you, to sing of me Which are you. You see, You hold me up to the light in a way I should never have expected, or suspected, perhaps Because you always tell me I am you, And right. The great spruces loom. I am yours to die with, to desire. I cannot ever think of me, I desire you For a room in which the chairs ever Have their backs turned to the light Inflicted on the stone and paths, the real trees That seem to shine at me through a lattice toward you. If the wild light of this January day is true I pledge me to be truthful unto you Whom I cannot ever stop remembering. Remembering to forgive. Remember to pass beyond you into the day On the wings of the secret you will never know. Taking me from myself, in the path Which the pastel girth of the day has assigned to me. I prefer “you” in the plural, I want “you” You must come to me, all golden and pale Like the dew and the air. And then I start getting this feeling of exaltation.

Fábio Zanini percorreu diversos países, entrevistou autoridades e teve acesso a documentos diplomáticos que ajudam a explicar a “Euforia e Fracasso do Brasil Grande”

Um aspecto instigante da obra é a opção dos autores de não se fixarem numa forma rígida de narrativa. Reflexões íntimas se desatam no delírio de uma escrita desabrida e sem peias, caótica e despida de censura

O escritor Edival Lourenço aventura-se em fazer aquilo que nomes como Machado de Assis, Fernando Pessoa e Milton Amado fizeram: verter para o português o célebre poema do autor norte-americano

Whitman é o fundamento para as falas dos personagens da tríade de histórias de Cunningham, as personagens absorvem muitos de seus hábitos e comportamentos descritos em detalhes no original de prosa “Specimen days”

[caption id="attachment_104022" align="alignleft" width="620"] Walt Whitman (1819 - 1892)[/caption]

“Os dias exemplares” (Companhia das Letras, 408 páginas), de Michael Cunningham, é uma espécie de “painel tríptico” pintado por um artista da literatura sobre uma moldura canônica, que inova o quadro do romance, dentro do espectro da chamada “ficção histórica”, funcionando para o leitor como o olhar para três telas diversas, sob uma perspectiva unificada e unificadora. Neste “Specimem days” (título original) são recolhidas amostras do que pode configurar a América do Norte e sua tradição poética em três momentos diversos – o passado, o presente e uma mirada para o futuro.

Cunningham se sustenta em seu passado, respeitando o cânone e a tradição, mas também lança luzes sobre o futuro – pode até vir ele próprio a fazer parte dos livros emblemáticos do século XXI, ainda que tenhamos que levar em conta a má recepção crítica, se comparada àquela dada ao tão prestigiado romance “As horas” (ganhador dos prêmios Pen/Faulkner Award & Pulitzer Prize 1999), que foi adaptado para o cinema. No entanto, “Os dias...” tem todos os elementos de um livro respeitoso para com o passado e inovador quando projetamos o olhar para a literatura do futuro.

No livro, o profeta-poeta Whitman é o fio condutor da narrativa e, se o leitor atento observar, desde o título original (“Specimen days”) – similar ao de um volume de prosa do poeta já ao final de sua vida – contém aí uma espécie de pan-americanismo, comparável ao pan-eslavismo que fez a crítica torcer o nariz para Nikolai Gógol e outros russos, incluindo Dostoiévski. Por razões similares, há quem não goste de “Os dias...” (ao menos não tanto quanto de “As Horas”). Talvez para certa parcela da crítica, apenas porque a América sai dessas páginas reafirmada como um país de heróis, em meio a uma história única, onde os personagens, mesmo em meio às enormes dificuldades e percalços, pelos quais passam ao longo da narrativa, saem do quadro final de forma otimista.

É útil para compreendermos essa perspectiva, voltarmos ao prefácio da primeira edição de “Folhas da relva” (1855), de Walt Whitman que se abre com uma nota, donde retiro três parágrafos, que bem poderiam servir como pilares para a compreensão de “Os dias exemplares”:

“A América não rejeita seu passado nem o que foi produzido sob suas formas ou em outras políticas nem a ideia de castas nem de velhas religiões... recebe a lição com tranquilidade ...não é tão impaciente quanto se supunha já que o tecido necrosado ainda está grudado nas opiniões e maneiras e literatura enquanto a vida que já cumpriu seus pré-requisitos passou para a nova vida das formas... percebe que o cadáver sai devagar dos quartos e da cozinha da casa...percebe que ele espera um pouco enquanto está na porta... que foi o mais adequado para seu tempo... que sua ação descende do herdeiro robusto e de boa forma que está chegando...e que ele será mais adequado para seu tempo.

“Os americanos de todas as nações em qualquer era sobre a terra provavelmente têm a natureza poética mais completa. Os Estados Unidos são essencialmente o maior de todos os poemas. De agora em diante na história da terra os maiores e mais agitados poemas vão parecer domesticados e bem-comportados diante da sua grandeza e agitação ainda maiores. Enfim aqui alguma coisa nos atos humanos que corresponde com os atos que o dia e a noite transmitem. Enfim aqui não só uma nação, mas uma nação proliferante de nações. Enfim aqui a ação livre de amarras necessariamente cega aos destacamentos e particularidades que se movem magnificamente em imensas massas. (...).

“Outros estados se revelam em seus representantes...mas o gênio dos Estados Unidos não está nem no melhor ou na maioria dos seus executivos e legislaturas, nem nos seus embaixadores ou autores ou faculdades ou igrejas ou gabinetes, nem mesmo nos seus jornais ou inventores... mas sobretudo e sempre nas pessoas comuns. Seus modos jeitos de falar de se vestir fazer amigos – na frescura e na candura de suas fisionomias – a descontração pitoresca de seus jeitos de andar... seu amor imortal pela liberdade... (Tradução de Rodrigo Garcia Lopes, Iluminuras, 2006).

Ora, é este Whitman que reúne “espécimenes” – pequenas amostras ou partes feitas para mostrar a natureza do conjunto humano, botânico, biológico, sentimental do que é esse imenso e generoso país (os Estados Unidos), onde o Quaker Whitman passou sua vida, por onde viajou e exerceu os mais diversos ofícios, até encontrar-se com a poesia profética e criar uma espécie de “evangelho norte-americano” com fins civilizatórios, de olho no futuro.

O poeta que é retratado por Van Wyck Brooks em “The times of Melville and Whitman”, como o homem capaz de verter este “liquid mystic theme” – assim o fez trabalhando em um único livro de poesia (nada açucarada!), legando uma lírica mística que foi construída através da observação do humano, do homem comum, do senso comum, a partir da vastidão da América que ele palmilhou – caminhando e navegando em seus rios, “em busca do vadio e do filho da indolência” e dos heróis da guerra civil, dos heróis do dia-a-dia do país que começava sua industrialização – com direito à referência a Diógenes, o filósofo-mendigo que habitava as ruas de Atenas, fazendo da pobreza extrema uma virtude; aquele mesmo que fez do barril sua casa, e perambulava pelas ruas carregando uma lamparina, durante o dia, alegando estar procurando por um homem honesto.

Este Whitman foi o homem das ruas, o visitante dos hospitais onde padeciam feridos da Guerra Civil Americana, o que amava os barcos, e a ordem dos campos de sua Long Island, com suas influências de um pai Quaker e uma mãe de origem holandesa. Esse poeta – que é a própria face da poesia norte-americana (ao lado de Emily Dickinson), talvez o maior entre os maiores; este Whitman, dizia eu, habita o livro que ora convido você, leitor, a conhecer.

Não se importando com o que diz a crítica, você pode começar a observar a estrutura inovadora construída por Michael Cunningham, autor de oito romances e um livro de não-ficção (“Land´s end”).

Ora, por se tratar de ficção de cunho histórico, o Autor foi sensível em anunciar em nota inicial que procurou ser “fiel aos pormenores históricos nas cenas que situei no passado”. Esse procedimento se justifica porque a ficção histórica muitas vezes tem feito descambar a narrativa para a manipulação da verdade histórica. Ora, embora não sendo historiador, cabe – a meu ver, ao ficcionista buscar um equilíbrio diante dos riscos extremos do “ah, tudo isso-é-pura-ficção! ”, tudo (re)inventando de modo a causar uma dissonância cognitiva no leitor, com a consequente perda de consciência da leitura e do personagem histórico enfocado.

[caption id="attachment_104030" align="alignleft" width="300"]

Walt Whitman (1819 - 1892)[/caption]

“Os dias exemplares” (Companhia das Letras, 408 páginas), de Michael Cunningham, é uma espécie de “painel tríptico” pintado por um artista da literatura sobre uma moldura canônica, que inova o quadro do romance, dentro do espectro da chamada “ficção histórica”, funcionando para o leitor como o olhar para três telas diversas, sob uma perspectiva unificada e unificadora. Neste “Specimem days” (título original) são recolhidas amostras do que pode configurar a América do Norte e sua tradição poética em três momentos diversos – o passado, o presente e uma mirada para o futuro.

Cunningham se sustenta em seu passado, respeitando o cânone e a tradição, mas também lança luzes sobre o futuro – pode até vir ele próprio a fazer parte dos livros emblemáticos do século XXI, ainda que tenhamos que levar em conta a má recepção crítica, se comparada àquela dada ao tão prestigiado romance “As horas” (ganhador dos prêmios Pen/Faulkner Award & Pulitzer Prize 1999), que foi adaptado para o cinema. No entanto, “Os dias...” tem todos os elementos de um livro respeitoso para com o passado e inovador quando projetamos o olhar para a literatura do futuro.

No livro, o profeta-poeta Whitman é o fio condutor da narrativa e, se o leitor atento observar, desde o título original (“Specimen days”) – similar ao de um volume de prosa do poeta já ao final de sua vida – contém aí uma espécie de pan-americanismo, comparável ao pan-eslavismo que fez a crítica torcer o nariz para Nikolai Gógol e outros russos, incluindo Dostoiévski. Por razões similares, há quem não goste de “Os dias...” (ao menos não tanto quanto de “As Horas”). Talvez para certa parcela da crítica, apenas porque a América sai dessas páginas reafirmada como um país de heróis, em meio a uma história única, onde os personagens, mesmo em meio às enormes dificuldades e percalços, pelos quais passam ao longo da narrativa, saem do quadro final de forma otimista.

É útil para compreendermos essa perspectiva, voltarmos ao prefácio da primeira edição de “Folhas da relva” (1855), de Walt Whitman que se abre com uma nota, donde retiro três parágrafos, que bem poderiam servir como pilares para a compreensão de “Os dias exemplares”:

“A América não rejeita seu passado nem o que foi produzido sob suas formas ou em outras políticas nem a ideia de castas nem de velhas religiões... recebe a lição com tranquilidade ...não é tão impaciente quanto se supunha já que o tecido necrosado ainda está grudado nas opiniões e maneiras e literatura enquanto a vida que já cumpriu seus pré-requisitos passou para a nova vida das formas... percebe que o cadáver sai devagar dos quartos e da cozinha da casa...percebe que ele espera um pouco enquanto está na porta... que foi o mais adequado para seu tempo... que sua ação descende do herdeiro robusto e de boa forma que está chegando...e que ele será mais adequado para seu tempo.

“Os americanos de todas as nações em qualquer era sobre a terra provavelmente têm a natureza poética mais completa. Os Estados Unidos são essencialmente o maior de todos os poemas. De agora em diante na história da terra os maiores e mais agitados poemas vão parecer domesticados e bem-comportados diante da sua grandeza e agitação ainda maiores. Enfim aqui alguma coisa nos atos humanos que corresponde com os atos que o dia e a noite transmitem. Enfim aqui não só uma nação, mas uma nação proliferante de nações. Enfim aqui a ação livre de amarras necessariamente cega aos destacamentos e particularidades que se movem magnificamente em imensas massas. (...).

“Outros estados se revelam em seus representantes...mas o gênio dos Estados Unidos não está nem no melhor ou na maioria dos seus executivos e legislaturas, nem nos seus embaixadores ou autores ou faculdades ou igrejas ou gabinetes, nem mesmo nos seus jornais ou inventores... mas sobretudo e sempre nas pessoas comuns. Seus modos jeitos de falar de se vestir fazer amigos – na frescura e na candura de suas fisionomias – a descontração pitoresca de seus jeitos de andar... seu amor imortal pela liberdade... (Tradução de Rodrigo Garcia Lopes, Iluminuras, 2006).

Ora, é este Whitman que reúne “espécimenes” – pequenas amostras ou partes feitas para mostrar a natureza do conjunto humano, botânico, biológico, sentimental do que é esse imenso e generoso país (os Estados Unidos), onde o Quaker Whitman passou sua vida, por onde viajou e exerceu os mais diversos ofícios, até encontrar-se com a poesia profética e criar uma espécie de “evangelho norte-americano” com fins civilizatórios, de olho no futuro.

O poeta que é retratado por Van Wyck Brooks em “The times of Melville and Whitman”, como o homem capaz de verter este “liquid mystic theme” – assim o fez trabalhando em um único livro de poesia (nada açucarada!), legando uma lírica mística que foi construída através da observação do humano, do homem comum, do senso comum, a partir da vastidão da América que ele palmilhou – caminhando e navegando em seus rios, “em busca do vadio e do filho da indolência” e dos heróis da guerra civil, dos heróis do dia-a-dia do país que começava sua industrialização – com direito à referência a Diógenes, o filósofo-mendigo que habitava as ruas de Atenas, fazendo da pobreza extrema uma virtude; aquele mesmo que fez do barril sua casa, e perambulava pelas ruas carregando uma lamparina, durante o dia, alegando estar procurando por um homem honesto.

Este Whitman foi o homem das ruas, o visitante dos hospitais onde padeciam feridos da Guerra Civil Americana, o que amava os barcos, e a ordem dos campos de sua Long Island, com suas influências de um pai Quaker e uma mãe de origem holandesa. Esse poeta – que é a própria face da poesia norte-americana (ao lado de Emily Dickinson), talvez o maior entre os maiores; este Whitman, dizia eu, habita o livro que ora convido você, leitor, a conhecer.

Não se importando com o que diz a crítica, você pode começar a observar a estrutura inovadora construída por Michael Cunningham, autor de oito romances e um livro de não-ficção (“Land´s end”).

Ora, por se tratar de ficção de cunho histórico, o Autor foi sensível em anunciar em nota inicial que procurou ser “fiel aos pormenores históricos nas cenas que situei no passado”. Esse procedimento se justifica porque a ficção histórica muitas vezes tem feito descambar a narrativa para a manipulação da verdade histórica. Ora, embora não sendo historiador, cabe – a meu ver, ao ficcionista buscar um equilíbrio diante dos riscos extremos do “ah, tudo isso-é-pura-ficção! ”, tudo (re)inventando de modo a causar uma dissonância cognitiva no leitor, com a consequente perda de consciência da leitura e do personagem histórico enfocado.

[caption id="attachment_104030" align="alignleft" width="300"] Michael Cunningham, autor de "Dias Exemplares"[/caption]

“Os dias exemplares” (na bela tradução de José Geraldo Couto) não cai neste erro. O livro está assentado em três narrativas entrelaçadas, forma inovadora dentro da tradicional manutenção de um “fio condutor” que amarra as narrativas. Na primeira delas (“Na máquina”) temos Simon (morto desde logo), Lucas – que lhe carrega a chama da vida e conduz a máquina que engolira seu irmão – e temos Catherine. Situada na Manhattan industrial do século XIX, esta primeira parte é narrada em ambiente de conto gótico.

O segundo painel do tríptico, intitulado “A cruzada das crianças” – nos transporta para mais de cem anos depois da primeira parte do livro, e lá, novamente, surge um Simon, um Luke e uma Cat - personagens do período pós-atentado às torres gêmeas em Nova York (conhecido por “September Eleven”), quando o medo e a vigilância rondam a todos e o autor dá ao painel o ritmo de "thriller contemporâneo" ou, como disse Jan Clausen, do Boston Review, “saímos de um sonho em câmera lenta [da parte 1] para uma novela detetivesca habilmente impulsionada por uma história conduzida no modo “enredo-diálogo” (“plot-and-dialogue driven”).

No fim, temos uma terceira e última história – “Como a Beleza” –, onde conhecemos Simon, Luke e [E.T.] Catareen – personagens situados num cenário do século XXIII, como num curto romance de ficção científica em que tudo aponta para os fracassos do presente, porém sem perda da esperança futura.

Se tomamos o título original de Whitman como a chave do romance de Cunningham, caberia de novo uma volta às origens, justamente àquele trecho de “Specimen Days” (Whitman) em que o poeta diz ser aquele “o mais rebelde, espontâneo e fragmentário livro já impresso”. E nessa espécie de memorabilia encomendada ao poeta (em 1881), na época inválido por conta de um “derrame ou paralisia – um hemiplégico, especialmente da perna direita” (desde 1873) – como se essas fossem suas últimas palavras. Não foram.

Tal como este romance “Os dias...” de Cunningham, malgrado o desprezo de boa parte da crítica, não é o último e pode ser lido como a expressão de um autor em sua maturidade literária, embora com uma obra em construção.

Whitman é o fundamento para as falas dos personagens da tríade de histórias de Cunningham, as personagens absorvem muitos de seus hábitos e comportamentos descritos em detalhes no original de prosa “Specimen days”. A expressão do menino irlandês Lucas de “Na máquina” é a voz histórica e poética de Whitman; bem assim para o personagem Luke, espécie de “Gollum (feito o personagem de J.R.R. Tolkien), “um menino encantado” que é central na segunda parte – “A cruzada das crianças” – “o poema é a linguagem”; e, por último, também o é Simon – o “símulo” criado por uma empresa de biotecnologia, um humanoide capaz de compreender, mas não sentir a Beleza.

A narrativa de cada parte do tríptico tem diferentes vozes. Essa multiplicidade de pontos-de-vista narrativos, entretanto, segundo Ian Clausen (do Boston Review), isso torna-se o problema de Cunningham (desde o seu “Uma casa no fim do mundo” até este “Os dias...”). Clausen não é nada generoso em sua crítica a Cunningham quando diz que o problema reside na multiplicidade de pontos-de-vista das diversas narrativas. Isso poderia deixar o leitor confuso para decidir qual a voz central da obra que deva seguir e qual perspectiva deve ser adotada. Ainda segundo Clausen, esta é a nova técnica do velho “narrador onisciente”. A técnica de Cunningham evita explicitar conclusões e cria uma ilusão de que os personagens são deixados livres no campo de ação e falam por si mesmos, sem que um narrador os conduza – conclui Clausen.

O que para Clausen é uma prisão do leitor, para mim é uma liberação (vejam que não digo libertação). Fica “o leitor que queima pestanas” – para usar a expressão do poeta-crítico gaúcho Augusto Meyer na posição satisfatória de criar, de ser o que Meyer chamara de “leitor petulante” livre para reinventar e escolher seus finais –; baseado numa camada que não é a camada primária do romance. Se a morte está presente nos três episódios há uma esperança de vida que alimenta o leitor a refletir sobre a transitoriedade e o destino, sobre imaginação e beleza, sobre o senso comum e a consciência individual.

Um exemplo bem tangível disso foi que justamente no dia em que estava lendo sobre o “símulo-Simon”, o mundo assistia à realização de experiências com DNA em humanos – “experimentos que ajudam, conforme relato do site da Deutsche Welle, a entender melhor como funcionam nossos genes e quais mecanismos participam do processo – experiências que representam uma revolução para a pesquisa fundamental. Desta vez, constatou-se, com om técnica Crispr-Cas 9, que células embrionárias dispõem de mecanismos próprios de reparo não encontrados em outras células-tronco ” – que ressalva: “correção de DNA de embrião para evitar doença hereditária é revolução na ciência, mas o foco de pesquisadores deve ser ganho de conhecimentos científicos, e não "editar" bebês a pedido dos pais, opina Fabian Schmidt. ” Ora, mas quem nos pode garantir que se pode manter o controle completo sobre a experiência, sem que essa fuja ao controle, como ocorreu no episódio relatado nas páginas 308 e 309 de “Os dias exemplares”.

Simon é o menino robotizado, em busca do seu pai – Emory Lowell, o inventor autônomo das criaturas do tipo de “Simon-símulo”, terceirizado por uma empresa chamada ‘Biologe´, bem pago com a condição que o nome da firma não fosse citado se “o experimento desse errado. ” Simon é fruto desse “erro”, nascido de uma combinação de seres humanos e chips, fora de controle de seus criadores – “humanoides para viagens de longo alcance pelo espaço, mas capazes de raciocínio abstrato”. Um dos circuitos de Simon conhecia a poesia inteira de Walt Whitman, mas não a sente: “compreendo a Beleza, domino o conceito, sei quais são os critérios, mas não a sinto”, diz ele.

Quantos Simons temos hoje em dia? Estáticos, diante das TV, paralisado diante das séries midiáticas, do cinema e dos jogos de ação, de comerciais e filmes exibindo mortes por segundo, que se negam a ler; ou que, lendo não são capazes de compreender, ou compreendendo, são incapazes de sentir a Beleza. Para esses Simons e, tal como para o “Luke-Gollum-menino encantado” da segunda parte do livro: “A Poesia significa alguma coisa..., mas ele não é capaz de dizer o que é.”

Ora, a lição aprendida de René Girard, em seu “Mentira Romântica e Verdade Romanesca”, é que a busca de significado se esconde no desejo de expressão. “A emoção estética não é desejo e sim cessamento de todo desejo, retorno à calma e à alegria.” Só o leitor apaziguado consigo mesmo e que se põe em calma atitude de percepção pode ser dar essa alegria. Este será o que fugiu do mundo robotizado e mecânico que não gera leitores, mas colecionadores de livros e de listas de leituras – como se os livros fossem uma espécie de “rol de roupa suja” no caminho das suas vidas sem sentido.

Eis um livro a se ler e, ao final, perguntar-se: – Por que não o li antes? e poder repetir com Whitman (excetuado o animismo do poeta):

“ Oh, minha alma! Se a percebo me satisfaço,

Animais e vegetais! Se os percebo me satisfaço,

Leis da terra e do ar! Se as percebo me satisfaço.

(...)

Juro achar que só a imortalidade existe! ”

Pois sabemos das lições demonstradas em “Os dias exemplares”, tomadas ao senso comum da poesia de Whitman que: “Grande é a vida...é real e mística...seja aonde for e o que for,//Grande é a morte...Certa como a vida junta todas as partes, a morte junta todas as partes;//Certa como as estrelas retornam depois de fundirem-se na luz, a morte é tão grande como a vida”.

Ao jornal Público (de Portugal), Michael Cunningham, afirmou, logo após o lançamento deste livro (2005), que "queria que esta novela registrasse o arco temporal do "progresso" entre a Revolução Industrial e o fim, com a clonagem e as viagens interestelares". Disse que "o nosso grande humanista, o nosso grande bardo da vida [o poeta Walt Whitman] em todas as suas formas tinha que estar lá".

“Os poetas americanos devem trazer em si o antigo e o novo porque a América é a raça das raças. Delas um bardo será proporcional à sua gente. Para ele os outros continentes chegam como contribuições... e lhes dá as boas-vindas por eles e por ele mesmo. Seu espírito corresponde ao espírito de seu país... ele encarna sua geografia e a vida natural e rios e lagos. ”

Seria a poesia de Whitman e a poesia em geral a tábua de salvação ? A resposta provisória, mas intensa vem da poetisa polonesa Wislawa Szymborska (1923-2012 – prêmio Nobel de Literatura de 1996): “(...) mas o que é isso, poesia? / muita resposta vaga/já foi dada a essa pergunta. //pois eu não sei e não sei e me agarro a isso/como a uma tábua de salvação. ” Agarre-se a ela, leitor.

[caption id="attachment_104032" align="alignleft" width="213"]

Michael Cunningham, autor de "Dias Exemplares"[/caption]

“Os dias exemplares” (na bela tradução de José Geraldo Couto) não cai neste erro. O livro está assentado em três narrativas entrelaçadas, forma inovadora dentro da tradicional manutenção de um “fio condutor” que amarra as narrativas. Na primeira delas (“Na máquina”) temos Simon (morto desde logo), Lucas – que lhe carrega a chama da vida e conduz a máquina que engolira seu irmão – e temos Catherine. Situada na Manhattan industrial do século XIX, esta primeira parte é narrada em ambiente de conto gótico.

O segundo painel do tríptico, intitulado “A cruzada das crianças” – nos transporta para mais de cem anos depois da primeira parte do livro, e lá, novamente, surge um Simon, um Luke e uma Cat - personagens do período pós-atentado às torres gêmeas em Nova York (conhecido por “September Eleven”), quando o medo e a vigilância rondam a todos e o autor dá ao painel o ritmo de "thriller contemporâneo" ou, como disse Jan Clausen, do Boston Review, “saímos de um sonho em câmera lenta [da parte 1] para uma novela detetivesca habilmente impulsionada por uma história conduzida no modo “enredo-diálogo” (“plot-and-dialogue driven”).

No fim, temos uma terceira e última história – “Como a Beleza” –, onde conhecemos Simon, Luke e [E.T.] Catareen – personagens situados num cenário do século XXIII, como num curto romance de ficção científica em que tudo aponta para os fracassos do presente, porém sem perda da esperança futura.

Se tomamos o título original de Whitman como a chave do romance de Cunningham, caberia de novo uma volta às origens, justamente àquele trecho de “Specimen Days” (Whitman) em que o poeta diz ser aquele “o mais rebelde, espontâneo e fragmentário livro já impresso”. E nessa espécie de memorabilia encomendada ao poeta (em 1881), na época inválido por conta de um “derrame ou paralisia – um hemiplégico, especialmente da perna direita” (desde 1873) – como se essas fossem suas últimas palavras. Não foram.

Tal como este romance “Os dias...” de Cunningham, malgrado o desprezo de boa parte da crítica, não é o último e pode ser lido como a expressão de um autor em sua maturidade literária, embora com uma obra em construção.

Whitman é o fundamento para as falas dos personagens da tríade de histórias de Cunningham, as personagens absorvem muitos de seus hábitos e comportamentos descritos em detalhes no original de prosa “Specimen days”. A expressão do menino irlandês Lucas de “Na máquina” é a voz histórica e poética de Whitman; bem assim para o personagem Luke, espécie de “Gollum (feito o personagem de J.R.R. Tolkien), “um menino encantado” que é central na segunda parte – “A cruzada das crianças” – “o poema é a linguagem”; e, por último, também o é Simon – o “símulo” criado por uma empresa de biotecnologia, um humanoide capaz de compreender, mas não sentir a Beleza.

A narrativa de cada parte do tríptico tem diferentes vozes. Essa multiplicidade de pontos-de-vista narrativos, entretanto, segundo Ian Clausen (do Boston Review), isso torna-se o problema de Cunningham (desde o seu “Uma casa no fim do mundo” até este “Os dias...”). Clausen não é nada generoso em sua crítica a Cunningham quando diz que o problema reside na multiplicidade de pontos-de-vista das diversas narrativas. Isso poderia deixar o leitor confuso para decidir qual a voz central da obra que deva seguir e qual perspectiva deve ser adotada. Ainda segundo Clausen, esta é a nova técnica do velho “narrador onisciente”. A técnica de Cunningham evita explicitar conclusões e cria uma ilusão de que os personagens são deixados livres no campo de ação e falam por si mesmos, sem que um narrador os conduza – conclui Clausen.