Opção cultural

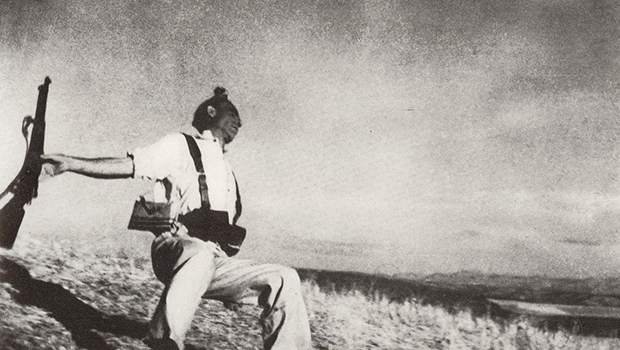

A capacidade de alterar elementos visuais de forma imperceptível (por meio de recursos como o Photoshop) reforçou o ceticismo do público quanto à credibilidade das imagens jornalísticas. Fato que nos leva à seguinte indagação: acreditar naquilo vemos – devemos?

Coro Sinfônico Jovem de Goiás realizou, no último mês de junho, na Suíça, a primeira turnê internacional de sua história. Grupo foi aclamado em suas apresentações, que incluíram o Consulado do Brasil em Genebra e a sede da Organização das Nações Unidas. Pequenos contratempos não tiraram o brilho desta experiência, narrada por quem viu tudo de pertinho

Edital de chamamento para a escolha da OS que ficará encarregada da gestão do futuro Corpo de Baile do Estado, entidade que irá incorporar a Quasar aos quadros da secretaria, será lançado em agosto. Informação da Seduce, no entanto, não é confirmada pela ex-produtora Vera Bicalho

Há 33 anos, megaevento reuniu os maiores nomes do rock e do pop da época: o Live Aid

De 21 a 25 de julho, Cine Cultura exibe filmes clássicos de todas as fases da carreira do diretor sueco, que completaria 100 anos neste sábado (14)

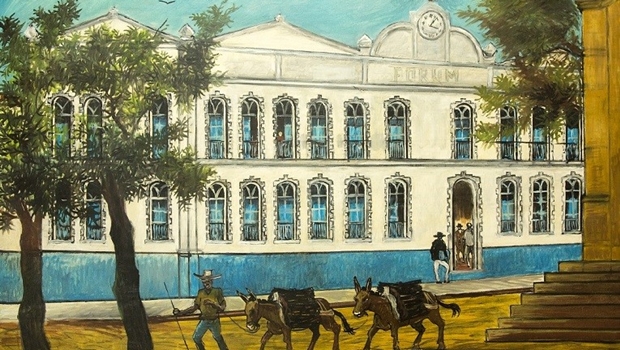

Mostra é uma forma de novamente revelar o trabalho deste artista, que produziu mais de 2.000 peças ao longo de seus 73 anos

Última semana Karine Serrano, Cláudia Vieira e Fernando Manso, com abertura de Isaque Almeida. No sábado e domingo, é a vez de TomChris, Vanessa Oliveira, Adriel Vinícius e Eduardo Genuino

Cantora apresenta o show ‘Azul Anil’, que dá nome ao seu novo CD; já o Concerto Brasilidades vai mostrar um pouco da riqueza da música brasileira

Público poderá conferir interpretações de grandes nomes da música brasileira com guitarras distorcidas e batidas eletrônicas

Professora e escritora Alenilda Carvalho divulga neste sábado (14), no Shopping Cerrado, seu livro infantil “Lollipop – a vaquinha que queria voar”. Entrada é franca

Na reta final da turnê com o disco "Lá Vem a Morte", lançado em 2017, banda fará shows baseados no improviso dos músicos nesta quinta-feira (12/7) e sexta (13)

Diante de tantos bons poetas que se me oferecem à releitura, eis-me novamente diante de William Butler Yeats, prêmio Nobel de Literatura de 1923

Na sexta-feira, dia 13, o show será no Teatro Madre Esperança Garrido. Já no domingo, dia 15, o 14 Bis estará pela primeira vez na cidade de Pirenópolis

Local vai receber abertura de exposições, feiras e cursos técnicos durante o mês de férias

Proposta da publicação é reunir uma coletânea de textos assinados pelos autores mais conceituados da região