Por Irapuan Costa Junior

Atribuir violência à desigualdade, ideologia tão cara à esquerda, não é apenas utopia, mas um equívoco

Livro de Lira Neto resgata a história do general goiano que lutou para manter o presidente Getúlio Vargas no poder. Ele é avô do secretário de Cultura do governo Marconi

Publicada em três volumes, com 1.694 páginas, a biografia conta a vida de um político e resgata parte da história do século 20 brasileiro. Uma obra de respeito

[caption id="attachment_13483" align="alignright" width="400"] Neste livro, a especialista Joyce Lee Malcolm sugere que até quem não gosta de armas se beneficia quando há muitos cidadãos armados em uma comunidade[/caption]

Uma sugestão de leitura para os desarmamentistas: o livro da americana Joyce Lee Malcolm, professora e doutora em direito do Estado da Virginia. Chama-se “Violência e Armas — A Experiência Inglesa” (Vide Editorial, 325 páginas, tradução de Flávio Quintela). Foi traduzido agora, e encontra-se impresso ou em e-book.

Joyce Malcolm faz um minucioso apanhado da violência no Reino Unido (embora faça muitas referências, no texto, aos EUA) no período que vai da Idade Média ao século 20. O foco maior do estudo está no período absolutista dos séculos 15, 16 e 17, quando as armas de fogo tornaram-se populares, pelo baixo custo, no século 19, quando entra em vigor a Lei da Licença (1870), liberando as armas para a população, e no século 20, em que essas armas, agora mais modernas, passaram por períodos de liberação e proibição (que está em vigor).

Os resultados da extensa pesquisa são os já conhecidos: não existe relação entre nível de criminalidade e número de armas em mãos corretas. Pelo contrário, até quem não gosta de armas se beneficia quando há muitos cidadãos armados em uma comunidade. Criminosos se sentem naturalmente temerosos em assaltar, por ignorarem quem estará armado. Os desarmados pegam “carona” com os armados e ficam mais protegidos.

A professora demonstra que os séculos 16 e 17, quando as armas de fogo foram introduzidas e se tornaram comuns na sociedade inglesa, foram aqueles em que os homicídios e outros crimes violentos declinaram sensivelmente. Falando do século 18, a doutora Joyce informa: “Concluindo, no tempo exato em que o direito individual de possuir armas se tornava bem estabelecido, e em que armas de fogo substituíram armas mais antigas, a taxa de homicídios continuou seu declínio acentuado”.

O capítulo sobre o século 19 termina com comentários da estudiosa como este: “O século 19 terminou com as armas de fogo plenamente disponíveis ao mesmo tempo em que as taxas de crimes armados haviam declinado e atingiam uma baixa recorde. Mesmo aqueles inclinados a exagerar sobre a criminalidade foram atingidos durante o século pelo baixo nível de violência”.

No século 20, até o final da Primeira Guerra Mundial, melhor dizendo, até 1920, prevaleceu o direito tradicional dos britânicos possuírem armas. Nesse ano, surgiu a Lei de Armas de Fogo, de iniciativa do governo, temeroso de uma rebelião. Como no Brasil, o governo exigindo docilidade dos cidadãos, e se esquecendo de que o armamento dos bandidos é também fora da lei. Foi o ponto de partida para o aumento da criminalidade. Crimes violentos, tomando como base o ano de 1905, cresceram 174% até 1938 e 386% até 1948. Entre 1900 e 1974, o crescimento foi de 1.300%, segundo estudos acadêmicos. Em 1954, o controle sobre armas curtas era grande, e começaram as restrições à posse de espingardas.

Em 1967 houve um banimento legal de praticamente todas as armas curtas. Pois bem: em 1954, em Londres, apenas foram registrados quatro roubos armados. Eles subiram para 1.400 em 1981 e 1.600 em 1991. E a criminalidade continuou crescendo, enquanto o governo britânico, via do Home Office, instruía secretamente a polícia para dificultar cada vez mais a posse de armas pelos ingleses.

Exatamente o que faz hoje o governo petista com a Polícia Federal, para dificultar, ainda que contra a lei, a compra de uma arma pelo cidadão brasileiro desprotegido. E com o Exército, que ergue obstáculos até a compra de armas de competição por atletas atiradores ou simples colecionadores. Não temos espaço para mais comentários sobre o estudo da professora Joyce Malcolm. Mas as semelhanças com o que ocorre no Brasil com uma Lei do Desarmamento claramente favorável aos bandidos e pesando sobre as cabeças dos honestos como uma espada de Dâmocles, podem ser vistas por quem vier a ler o livro.

Neste livro, a especialista Joyce Lee Malcolm sugere que até quem não gosta de armas se beneficia quando há muitos cidadãos armados em uma comunidade[/caption]

Uma sugestão de leitura para os desarmamentistas: o livro da americana Joyce Lee Malcolm, professora e doutora em direito do Estado da Virginia. Chama-se “Violência e Armas — A Experiência Inglesa” (Vide Editorial, 325 páginas, tradução de Flávio Quintela). Foi traduzido agora, e encontra-se impresso ou em e-book.

Joyce Malcolm faz um minucioso apanhado da violência no Reino Unido (embora faça muitas referências, no texto, aos EUA) no período que vai da Idade Média ao século 20. O foco maior do estudo está no período absolutista dos séculos 15, 16 e 17, quando as armas de fogo tornaram-se populares, pelo baixo custo, no século 19, quando entra em vigor a Lei da Licença (1870), liberando as armas para a população, e no século 20, em que essas armas, agora mais modernas, passaram por períodos de liberação e proibição (que está em vigor).

Os resultados da extensa pesquisa são os já conhecidos: não existe relação entre nível de criminalidade e número de armas em mãos corretas. Pelo contrário, até quem não gosta de armas se beneficia quando há muitos cidadãos armados em uma comunidade. Criminosos se sentem naturalmente temerosos em assaltar, por ignorarem quem estará armado. Os desarmados pegam “carona” com os armados e ficam mais protegidos.

A professora demonstra que os séculos 16 e 17, quando as armas de fogo foram introduzidas e se tornaram comuns na sociedade inglesa, foram aqueles em que os homicídios e outros crimes violentos declinaram sensivelmente. Falando do século 18, a doutora Joyce informa: “Concluindo, no tempo exato em que o direito individual de possuir armas se tornava bem estabelecido, e em que armas de fogo substituíram armas mais antigas, a taxa de homicídios continuou seu declínio acentuado”.

O capítulo sobre o século 19 termina com comentários da estudiosa como este: “O século 19 terminou com as armas de fogo plenamente disponíveis ao mesmo tempo em que as taxas de crimes armados haviam declinado e atingiam uma baixa recorde. Mesmo aqueles inclinados a exagerar sobre a criminalidade foram atingidos durante o século pelo baixo nível de violência”.

No século 20, até o final da Primeira Guerra Mundial, melhor dizendo, até 1920, prevaleceu o direito tradicional dos britânicos possuírem armas. Nesse ano, surgiu a Lei de Armas de Fogo, de iniciativa do governo, temeroso de uma rebelião. Como no Brasil, o governo exigindo docilidade dos cidadãos, e se esquecendo de que o armamento dos bandidos é também fora da lei. Foi o ponto de partida para o aumento da criminalidade. Crimes violentos, tomando como base o ano de 1905, cresceram 174% até 1938 e 386% até 1948. Entre 1900 e 1974, o crescimento foi de 1.300%, segundo estudos acadêmicos. Em 1954, o controle sobre armas curtas era grande, e começaram as restrições à posse de espingardas.

Em 1967 houve um banimento legal de praticamente todas as armas curtas. Pois bem: em 1954, em Londres, apenas foram registrados quatro roubos armados. Eles subiram para 1.400 em 1981 e 1.600 em 1991. E a criminalidade continuou crescendo, enquanto o governo britânico, via do Home Office, instruía secretamente a polícia para dificultar cada vez mais a posse de armas pelos ingleses.

Exatamente o que faz hoje o governo petista com a Polícia Federal, para dificultar, ainda que contra a lei, a compra de uma arma pelo cidadão brasileiro desprotegido. E com o Exército, que ergue obstáculos até a compra de armas de competição por atletas atiradores ou simples colecionadores. Não temos espaço para mais comentários sobre o estudo da professora Joyce Malcolm. Mas as semelhanças com o que ocorre no Brasil com uma Lei do Desarmamento claramente favorável aos bandidos e pesando sobre as cabeças dos honestos como uma espada de Dâmocles, podem ser vistas por quem vier a ler o livro.

Bolsão radical do governo Dilma Rousseff insiste em tentar desmoralizar militares

As tentativas de diminuir as Forças Armadas são uma constante nas frações mais radicais do governo. A aceitação bovina com que os chefes militares têm engolido acusações, mentiras, parcialidades, imposições desnecessárias e até humilhantes, já atingiu a fronteira estabelecida para o respeito à hierarquia e à disciplina. A criação da Comissão Nacional da Verdade foi um dos mais fortes golpes aplicados às FFAA. Visivelmente formada para reescrever a história vivida e adaptá-la à crença de uma minoria armada por ditaduras, negando fatos, só poderia cumprir sua função se falseasse a participação do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, como instituições, no Regime Militar. Essa minoria radical foi quem apontou os integrantes da dita comissão, e quem vetou a presença de militares na mesma, num gesto de cínica parcialidade. É ela quem quer, num desejo de vingança, revisar a Lei de Anistia, em benefício apenas de uma facção: a sua. Foi ela quem, por princípio, estabeleceu que a dita comissão nunca, jamais, em tempo algum poderia examinar os crimes mais covardes que a “esquerda revolucionária” cometeu quando pretendia substituir o regime militar brasileiro pela ditadura militar sino-cubana. O governo central — dificilmente seria diferente — demonstrou comungar com essas ideias revanchistas. Criou essa comissão. Nomeou como ministros da Defesa figuras até ofensivas às FFAA, pelo que representam em termos de oposição aos nossos militares, seu preparo cívico, sua dedicação e sua crença democrática. Um, figura de proa de um partido não só marxista, mas ditatorial, stalinista, atrasado. Outro, intelectualmente inexpressivo, responsável por vários desacertos em nossa diplomacia e despersonalizado a ponto de permitir interferência em sua pasta de figuras ainda mais inexpressivas do que ele. O governo distribuiu dinheiro público a terroristas conhecidos e reconhecidos. Exigiu de chefes militares participação em cerimônias desnecessariamente revanchistas, como honras militares extemporâneas à figura menor de João Goulart, um foragido do desprezo dos brasileiros que festejaram à época não sua deposição, mas sua fuga, porque fugiu, covardemente, de suas funções e de seu país. Prova de que as tentativas de diminuir as FFAA estão chegando ao limite, até para chefes escolhidos pela mansuetude e excessiva obediência á hierarquia, está na resposta dos chefes militares à Comissão Nacional da Verdade. Que fez indagação capciosa sobre tortura em instalações militares, tentando a obter afirmação desses chefes de que a cúpula militar brasileira era, sim, conivente com excessos praticados no tempo da luta armada desfechada pela esquerda. Ao se recusar a uma confissão forjada, ao não aceitar uma verdadeira farsa intelectual que lhes seria humilhantemente imposta, esses chefes ao menos demonstram que ainda podem reagir, e que já basta, pois até já aceitaram o descumprimento da lei para não desagradar os poderosos de esquerda, não cassando, por exemplo, comendas de mensaleiros condenados e presos. Essa ação governamental tão deletéria tem outra desvantagem: não é estéril. Reproduz-se em horríveis filhotes. Parte da classe política brasileira, sempre esquecida de seu desgaste, sabendo não servir de exemplo para ninguém, resolve seguir o exemplo dos atacantes de militares, prazerosamente. Como dá fama afirmar que os militares assassinaram Juscelino Kubitschek, Jango Goulart e Carlos Lacerda! Como os políticos, e os mais medíocres, adoram fazer isso. E não há indícios confiáveis sequer de que isso houvesse sido uma hipótese. Ao contrário, as provas todas desmerecem essas suposições, as investigações mais sérias as desmentem. A despeito disso, e sem um fato de peso sequer, um grupo de vereadores, autodenominado Comissão da Verdade Vladimir Herzog, da Câmara de Vereadores de São Paulo, chegou à “conclusão” de que Juscelino havia, sim, sido assassinado. Não se acredita, mas se compreende: essa pirotecnia de maus motivos dá fama a quem não a consegue por bons motivos. A deputada e ex-ministra Maria do Rosário (PT) era há pouco tempo, lembremo-nos, uma figura saltitante, buscando os holofotes, na exumação do corpo de Jango. Fato recentíssimo: o deputado gaúcho do PSB Beto Albuquerque fez um estardalhaço quando a Força Aérea Brasileira, por seus insuspeitos técnicos, respaldados por colegas estrangeiros, descobriu que havia um defeito no sistema de gravação do avião acidentado de Eduardo Campos. Segundo o deputado, a culpa seria da FAB, interessada em ocultar as causas do acidente. Ligou para o ministro da Defesa, Celso Amorim, essa figurinha carimbada do governo, que ficou de interpelar o chefe da Força, o brigadeiro Juniti Saito. Quem sabe, deputado, essa queda de avião não é coisa da Operação Condor? Ou do presidente Médici e da linha dura do Exército? Quem sabe de Costa e Silva? E esse deputado é candidato a vice-presidente pelo PSB. Essa falta de discernimento é sinal do nível de nossos políticos, e de que teremos que esperar muito pela maturidade de nossa democracia.

O autor, além de escrever prosa, poesia e teatro, era apaixonado pela literatura brasileira

[caption id="attachment_12943" align="alignleft" width="233"] Júlio Dantas, um dos maiores escritores portugueses, escreveu histórias comparáveis à melhor prosa de

Júlio Dantas, um dos maiores escritores portugueses, escreveu histórias comparáveis à melhor prosa de

Alexandre Herculano e Eça de Queiroz[/caption]

Júlio Dantas (1876-1962) foi um dos escritores portugueses de maior produção literária, embora grande parte de sua fama venha apenas de uma pequena peça teatral, traduzida para uma vintena de línguas: “A Ceia dos Cardeais” (1902).

Médico que praticava a medicina, Júlio Dantas escreveu teatro, romances, história, poesia, contos e crônicas. Traduziu Shakespeare para o português. Foi deputado e diplomata. Casou-se aos 66 anos, e viveu até os 86. Além da vasta obra que viu publicada, três livros seus são póstumos: “Revoada das Musas” (1965), “Lisboa de Nossos Avós” (1966) e “Páginas de Memórias” (1968).

Seu livro “Pátria Portuguesa” (1914) reúne um grupo de novelas históricas que vão da formação de Portugal, no século XII, até a era dos descobrimentos, contando, em linguagem entre atraente e emocionante, os principais episódios da epopeia portuguesa que elevou o pequeno país a nível de império. É uma das mais belas e importantes obras no gênero, que não fica atrás das escritas por Alexandre Herculano, Eça de Queiroz ou Henrique Lopes de Mendonça.

Júlio Dantas tinha muitos laços com o Brasil, atados pela literatura e pela diplomacia. Cultivou muitas amizades brasileiras. Viu seus livros exportados para cá ou editados aqui, onde nunca lhe faltaram leitores. Foi condecorado pelo governo brasileiro com a comenda da Ordem do Cruzeiro do Sul e era membro honorário da Academia Brasileira de Letras e da Academia de Medicina do Rio de Janeiro.

No seu livro “Eles e Elas” (1918), Júlio Dantas, mais que comenta, festeja o livro de Martins Fontes — “O Verão” —, lançado naquele ano, e dedica ao poeta brasileiro todo um capítulo. Lembra, no comentário, outros poetas patrícios: Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correa, Luiz Murat; e os prosadores Coelho Neto e Euclides da Cunha.

Em outro livro, “Mulheres” (1916), Júlio Dantas comenta o livro “Trovas Populares”, reunião folclórica feita por Afrânio Peixoto, e a poesia de Catulo da Paixão Cearense, que lhe causou enorme impressão, a ponto dele se referir a Catulo como “Vergílio caboclo”, adaptar algumas trovas para o português clássico e divulgá-las, quando a intelectualidade portuguesa nelas encontrou similitude com a obra do famoso poeta luso Antônio Correia de Oliveira (1879-1960).

Em “Páginas de Memórias”, Júlio Dantas faz muitas menções afetuosas ao Brasil, que visitou várias vezes, a primeira em 1923. Dedica um capítulo a sua atuação no diário carioca “Correio Da Manhã”, onde escrevia a convite de Edmundo Bittencourt, fundador do jornal e seu amigo. O escritor dizia que de todas as profissões que havia exercido, a mais gratificante ao espírito era a de jornalista. “Não sei de função mais nobre, nem de magistratura mais elevada do que aquela que se destina a dirigir a opinião, a esclarecer as inteligências, a elevar os corações, a estimular as energias coletivas, a acordar na alma do povo sentimentos generosos, a formar nas consciências o culto da justiça, da fraternidade, da ordem e da paz”, dizia.

(A opinião é diametralmente oposta à que têm os radicais de esquerda incrustados hoje no governo brasileiro. Não veem nobreza na atividade jornalística independente, a ponto de agredirem até jornalistas que lhes dedicam simpatia, como a colunista de economia Miriam Leitão. Para eles, simpatia é pouquíssimo. A orfandade do stalinismo só aceita a subserviência. Afinal, Stálin reunia no Kremlin a nata da literatura soviética, para dizer a ela o que escrever. E a desobediência acabava no Gulag, na Lubianka ou no paredão.)

Voltemos a Júlio Dantas. Ainda em “Páginas de Memórias”, o ilustre português conta como conheceu Olavo Bilac, de quem ele admirava já de sobra a obra poética. Foi na última viagem de Bilac à Europa (1916?), na visita que o poeta patrício fez à Academia de Ciências de Lisboa. A admiração, diga-se, era mútua. Festejaram terem se conhecido pessoalmente e o encontro redundou em amizade e correspondência. Mas Bilac morreu logo depois (em 1918), bem antes de Júlio Dantas.

No mesmo “Páginas de Memórias”, Júlio Dantas conta ainda como foi assinado o acordo Brasil-Portugal para a unidade da língua portuguesa escrita. Foi um trabalho de Fernando de Magalhães, presidente da Academia Brasileira de Letras, e do próprio Júlio Dantas, presidente da Academia de Ciências de Lisboa, que coroou o acordo, assinado em 30 de abril de 1931 pelos dois presidentes e pelos embaixadores José Bonifácio de Andrada e Silva, do Brasil em Portugal, e Duarte Leite, de Portugal no Brasil.

(Curiosidade: os presidentes das academias, por cuja força firmou-se o acordo ortográfico, não eram filólogos. Sequer eram homens formados em letras. Eram ambos médicos.)

No conjunto do trabalho de Júlio Dantas, parece ter sido a obra poética a parte menos expressiva. Talvez por isso apreciava muito a poesia, e seguia o que de bom se imprimia em Portugal e no Brasil. Comentava, como dissemos acima, em seus livros e trabalhos jornalísticos, a produção dos novos poetas que lhe parecessem promissores.

Em outro livro, “Abelhas Doiradas” (1920), dedica uma crônica ao poema “Juca Mulato”, de Menotti Del Picchia, impressionado ao ponto de vaticinar sobre o poeta: “Fixem este nome. Ou me engano, ou há de ser, amanhã, o de um dos maiores poetas brasileiros”. Não se enganava.

Falei antes na peça “A Ceia dos Cardeais”. Se o leitor nunca a viu representada, e se tiver a grata oportunidade, não a perca. Não é à toa que essa pequena peça, em um único ato, com três atores apenas, é um estrondoso sucesso — é a peça escrita em língua portuguesa mais traduzida e mais representada em todo o mundo, mesmo hoje, mais de um século depois de sua primeira apresentação.

Escrita em apenas oito dias, a pedido de um nobre português para uma noite de homenagens, junto com outras peças curtas, a um ator lisboeta famoso, ela é uma obra-prima de cenografia, monólogo e psicologia. Embora os personagens sejam três cardeais que ceiam em deslumbrante cenário interior ao Vaticano, o tema é o amor. E a visão que dele têm — ou teriam — e revelam em aprimorados monólogos, os espanhóis, encarnados no Cardeal Rufo, os franceses, no caso representados pelo Cardeal de Montmorency e os portugueses, no sentimento do camerlengo Cardeal Gonzaga e sua surpreendente visão amorosa. Júlio Dantas escreveu uma vintena de peças, e entre elas várias são apreciáveis. Mas “A Ceia dos Cardeais” é uma obra-prima, uma centelha perene de gênio. (No site do jornal, transcrevo a peça para deleite do leitor.) Publico, a seguir, dois poemas do escritor português.

Os desconhecidos Júlio Dantas (A Manuel Penteado)

Dois cadáveres — vede — aguardam o meu corte: Um homem gigantesco e uma mulher perdida. Dormem nus, sobre a pedra, unidos pela morte, E talvez, sem se ver, passaram pela vida. Ele, o morto, na seca e descarnada espalda Tem nomes de mulher e várias tatuagens; Treme de nojo o sol na sua pele jalda E abrem-lhe a boca verde uns esgares selvagens. De tórax d’esmeralda, asa tecida d’ouro, Uma nervosa mosca, em passos indolentes, Para entrar-lhe na boca aflora o buço louro E começa a descer pela escada dos dentes. Morto há dias, olhai que a rigidez se perde E que o seu corpo está gelatinoso e elástico: Suas costelas são como um teclado verde, Digno das longas mãos dum pianista fantástico! Ela morreu de parto: entre as airosas coxas Que doira como um fruto uma lanugem pouca, Um feto mostra ao sol as suas carnes roxas, Ajoelhado, a rir, sem olhos e sem boca. Tem rugas sobre o ventre, e lembra, cada ruga, As que a pedra ao cair traça nos verdes pântanos: Os seus cabelos são dum ruivo tartaruga, O seu rictus perturba e o seu olhar espanta-nos. Bate-lhe em cheio o sol, como losango d’ouro; Tem no seio listrões de sangue que secou: E pelo flanco enorme, e pelo púbis louro, Lembra os ventres brutais que Van Miéris pintou. Dir-se-ia que o morto a olha, — reparai, E lhe espreita e deseja as carnes violadas; D’aí, quem sabe lá se ele seria o pai Daquele feto roxo a rir às gargalhadas!Virgindade Júlio Dantas

Ó gótica beleza iluminada e viva! Sê esquiva para mim; quero-te sempre esquiva! No amor, a dor é tanta e a volúpia tão pouca! Foge das minhas mãos, foge da minha boca! Ser honesta é vestir uma roupa de estrelas: Há flores no teu peito; hás de ter conta nelas. Nunca me ouças de perto as ânsias e os segredos: Quebram flores de vidro os meus impuros dedos, Rasga sedas, no escuro, o meu brutal namoro… É tão fácil quebrar uma cintura d’ouro! Magoando-te a carne, em ânsias de mordê-la, Serei sempre um leproso a babar uma estrela, Um sapo que polui, arrebentando em pragas, A santa que o buscou para sarar-lhe as chagas.A Ceia dos Cardeais (Parte I )

Peça em um ato em verso, representada pela primeira vez no antigo teatro D. Amélia, em 28 de março de 1902 Júlio Dantas Uma grande sala, no Vaticano. Paredes cobertas de panos de Arras - Amplos tectos de caixão, com apainelamentos de talha doirada - Um retrato de cardeal vermelho, sobre o fogão - À D. baixa, o cravo, o violoncelo e o violino de um terceto clássico - Estantes altas de coro - Luzes - Ao fundo, largo tamborete onde repousam as capas, os chapéus, os bastões - À E. baixa, grande armário pesado de baixela de oiro e prata lavrada - Quase a meio, bufete onde ceiam os três cardeais: toalha de holandilha, picada de rendas; serviço de Sèvres, azul e oiro; cristais. CARDEAL GONZAGA, CARDEAL RUFO, CARDEAL DE MONTMORENCY, sentados ao bufete, ceando; os fâmulos, vestidos de verde e prata, servem-nos, de joelhos. CARDEAL RUFO, visivelmente agastado. Será já amanhã! CARDEAL RUFO, a outro fâmulo Xerez. Continuando, a de MONTMORENCY: Roma! Roma! Que viu pela primeira vez, Benedito XIV, um para receber Conselhos de Inglaterras e cartas de Voltaire! CARDEAL DE MONTMORENCY, grandioso As cartas de Voltaire honram! CARDEAL RUFO, num sorriso de desdém É natural. Fala como francês. CARDEAL DE MONTMORENCY, com dignidade Falo como cardeal! CARDEAL GONZAGA, intervindo de novo Mas, perdão... Não será política demais Para uma ceia alegre? Enfim, três cardeais Não salvam Roma ... CARDEAL RUFO, numa grande atitude Pois, em minha consciência, Bastava um só para salvar! CARDEAL DE MONTMORENCY, com ironia Vossa Eminência? CARDEAL GONZAGA, conciliando docemente Deixemos isso a Deus. E, na divina mão. Roma repousará CARDEAL DE MONTMORENCY, num sorriso Vamos nós ao faisão? Trinchando, com galanteria: Se permitem, eu sirvo. É um faisão doirado, Mau político, sim, mas todo embalsamado De trufas. Nunca fez encíclica nenhuma; Não usou solidéu por sobre a áurea pluma, E, se um dia assistisse a qualquer consistório, Dormiria como eu - e como S. Gregório. AO CARDEAL RUFO: Eminência, não acha? AO CARDEAL GONZAGA, servindo: A perna? A asa? O peito? Muito superior, sobretudo em direito Canônico. _ Uma àsinha, Eminência? Talvez A possa amaciar, regando-a de Xerez. A ave é rija demais para velhinhos doentes... CARDEAL GONZAGA, formalizando Eminência, ainda tenho uns quatro ou cinco dentes. CARDEAL RUFO, provando o faisão Benedito talvez não ande muito mal Ser der ao cozinheiro o chapéu de cardeal! CARDEAL DE MONTMORENCY, ao CARDEAL RUFO Inda agora, a Eminência agastou-se comigo. Confesse... CARDEAL RUFO Eu? CARDEAL DE MONTMORENCY Agastou. CARDEAL RUFO, desculpando-se Voltaire é um inimigo... CARDEAL DE MONTMORENCY E nós amigos. São discordantes fugaces. Eminências... CARDEAL RUFO, abraçando-o Depois... CARDEAL DE MONTMORENCY, beijando-o Vem o osculum pacis CARDEAL RUFO Sobre um beijo outro beijo e sobre um ano outro ano... Como envelhece a gente, o Velho Vaticano! A política... O mal que se faz e desfaz No mistério subtil destes panos de Arrás... A intriga na sombra, os passos sempre incertos... CARDEAL GONZAGA, olhando a estante de música O que nos vale... CARDEAL DE MONTMORENCY Ah, sim...São os nossos concertos. CARDEAL RUFO Música de uma unção espiritual tão grande! CARDEAL GONZAGA, em êxtase Como a alma sobe a Deus nas fugas de Lalande! CARDEAL RUFO, a DE MONTMORENCY Depois, o seu violino... Eminência é artista... CARDEAL DE MONTMORENCY, a RUFO E o seu violoncelo... CARDEAL RUFO Oh! A perder de vista! Num sorriso de beatitude: Só com três cardeais, Roma era um céu aberto! CARDEAL DE MONTMORENCY, tristemente Tão longe a mocidade... CARDEAL GONZAGA, numa lágrima E o trêmulo tão perto!_ Caiu-nos sobre a fronte a neve dos caminhos... CARDEAL RUFO Envelhecemos tanto! CARDEAL GONZAGA, a RUFO Estamos tão velhinhos..._ Já fez sol, para nós.. Sol! Pois não é verdade? CARDEAL RUFO, como num sonho Sol! CARDEAL DE MONTMORENCY, a um dos fâmulos Mais champanhe. CARDEAL GONZAGA Sol! _ Nós que somos a saudade. O pensar que se amou, que se viveu... O amor! — Um tronco envelhecido a cuidar que deu flor! Depois, num embevecimento: Misterioso monte é neste mundo a vida! Todo rosas abrindo, ao galgar na subida, E a velhice, ao descer, toda cheia de espinhos... — Ai, tão velhinhos! CARDEAL RUFO, tristemente Tão velhinhos! CARDEAL DE MONTMORENCY, olhando os dois, com ternura Tão velhinhos! CARDEAL RUFO Relíquias. Devo ter setenta e três, já feitos. CARDEAL GONZAGA Eu tenho oitenta e um. CARDEAL DE MONTMORENCY, sorrindo a, a olhá-los São dois velhos perfeitos! Três... Três velhos sem cor, que a saudade aviventa... CARDEAL RUFO, a DE MONTMORENCY Vossa eminência tem, quantos? CARDEAL DE MONTMORENCY Tenho sessenta. CARDEAL RUFO, ao CARDEAL GONZAGA, olhando DE MONTMORENCY com inveja infantil Sessenta, só! CARDEAL DE MONTMORENCY Sessenta. E a vida já me cansa... CARDEAL GONZAGA Vossa Eminência está ainda uma criança! CARDEAL RUFO, olhando DE MONTMORENCY Também já fui assim! E que rijo que eu era! Sessenta anos! Ainda em plena Primavera! Tal qual assim... Tal qual! CARDEAL GONZAGA E eu! O que direi eu! CARDEAL RUFO Então, ainda compunha ao espelho o solidéu E via com amor, sob a seda vermelha, Uns fios de oiro a rir por entre a prata velha! CARDEAL DE MONTMORENCY Mas, Eminência, não! Com sessenta anos feitos, Não sou, precisamente, uma criança de peitos. Sou um velho, também... Um velhinho, com o ar De quem viveu feliz e envelhece a cantar... CARDEAL GONZAGA É. É uma criança. Em tendo a nossa idade, Verá que o relembrar coisas da mocidade É o prazer maior que podem ter os velhos... Para nós, recordar é cair de joelhos. CARDEAL DE MONTMORENCY Eu sei, eu também sei... Recordar é viver, Transformar num sorriso o que nos fez sofrer, Ressurgir dentro d’alma uma idade passada, Como em capela de oiro há cem anos fechada, Onde não vai ninguém, mas onde há festa ainda... Se eu não hei-de saber como a saudade é linda! Se eu não hei-de saber! _ É curioso, Eminências. Não fizemos ainda as nossas confidências, E somos como irmãos... Tão amigos! CARDEAL RUFO É certo! CARDEAL GONZAGA Confidências? CARDEAL DE MONTMORENCY Então... A morte vem tão perto! Olhemos para trás, lembremo nos da vida... A saudade de um velho é uma estrada florida! CARDEAL RUFO Confidências de amor! CARDEAL DE MONTMORENCY Porque não há-de ser? Em toda a mocidade há um rido de mulher. Contemos esse rido uns aos outros...Nós três... Recordar um amor é amar outra vez! Ninguém nos ouve... CARDEAL GONZAGA Mas, Eminência! CARDEAL DE MONTMORENCY O maior Amor da nossa vida! CARDEAL GONZAGA, com pudor, tapando a cara Oh! CARDEAL RUFO, como quem sonha O maior amor! CARDEAL GONZAGA Mas nós somos cardeais! CARDEAL RUFO, entusiasmando-se O sentimento humano Em toda a parte vive, até no Vaticano! E esta púrpura - ai não, seria crueldade! — Pode matar o amor, mas não mata a saudade! CARDEAL DE MONTMORENCY, ao CARDEAL GONZAGA Principie o mais velho... Eminência... CARDEAL GONZAGA Não, não... Por Deus! CARDEAL RUFO, a DE MONTMORENCY Seja o mais novo. CARDEAL DE MONTMORENCY, escusando-se, polidamente num gesto Oh! CARDEAL RUFO Serei eu, então. Pensando um instante Que lhes hei-de contar? Erguendo a cabeça, os olhos brilhantes, como quem encontrou: Uma aventura linda, Cheia de coração! Ai, não ter eu ainda Mocidade na voz para a saber contar! Eminências, perdão se eu acaso chorar... Se uma lágrima... _ Enfim, são tudo impertinências De velhos... CARDEAL DE MONTMORENCY, convidando-o a principiar Eminência... CARDEAL RUFO, depois de um ligeiro cumprimento a ambos Eu começo, Eminências. — Aos vinte anos, ou vinte e dois, proximamente, Fui eu, por gentileza a um fidalgo parente, Com minha capa negra e minha volta branca, Ler cânones e leis na Douta Salamanca. Era então um pequeno, espadachim e ousado, O feltro ao vento, o manto ao ombro, a espada ao lado, Tendo o instinto da frase e a intuição do gesto — Um Velásquez no trajo, um Quixote no resto _, Que seria talvez, por suprema façanha, Capaz de desafiar o próprio rei de Espanha! Nem pode calcular sequer, Vossa Eminência, Como o meu buço loiro irradiava insolência! Não matei em duelo o Sol, pelas alturas, Só para não deixar Salamanca às escuras! A respeito de amor, como essência divina, Imitei o Don Juan de Tirso de Molina: O amor, por mais ardente ou mais puro que fosse, Morria, ainda em flor, com a primeira posse! Detestava a mulher depois de conquistada: A conquista era tudo: o resto, quase nada. Queria lá saber de aventuras serenas! Para mim, o amor era o duelo, apenas, Batia-me ao acaso, enfim, por qualquer cousa, Um beijo, uma mulher, uma pedra preciosa, Uma flor que se atira, asa de oiro pelo ar, A esmola de um sorriso, a graça de um olhar... Já não tinha valor para mim nenhum bem, Se não fosse preciso ir disputá-lo a alguém, Lutar, vencer, rasgar, ardendo de desejo, Com a ponta da espada o caminho de um beijo, Pomar de assalto o Amor, ao Sol de mil perigos, Como um rubro estandarte entre mãos de inimigos! Assim vivia eu e os outros estudantes, Lendo pouco Platão, lendo muito Cervantes, Quando entrou de jornada em Salamanca, um dia, Sobre carros de bois, a maior companhia De cósmicos que eu vi ainda em toda a Espanha! CARDEAL DE MONTMORENCY, num sorriso Se visse a de Molière... Oh! CARDEAL RUFO, sem se perturbar Não era tamanha, Nem tão rica, por certo. Ah! Foi uma loucura Na Universidade! _ A primeira figura Do bando era uma viva e linda rapariga, Um Rubens precioso, uma beleza antiga... CARDEAL GONZAGA, tapando a cara Oh! CARDEAL RUFO De um loiro flamengo, a cabecita airosa, toda num garavim de seda cor-de-rosa, Como um beijo de luz, rescendia inocência... CARDEAL GONZAGA, estranhando a palavra Oh! CARDEAL RUFO Eu peço perdão se me excedo, Eminência, Mas aquela mulher era um anjo dos céus! Se Deus a pretendesse, eu desafiava Deus! Ver um anjo a dizer-me - ó natureza cega! _ Versos de Calderon e de Lopo de Vega! A representação foi sobre um pátio velho, Todo armado à fidalga em damasco vermelho, Num tapete real de capas de estudantes! Num desfalecimento, escondendo uma lágrima: Ai, o que eu sou agora! Ai, o que eu era dantes! Quanta luz, quanto fogo a velhice nos rouba!_ Representaram não sei bem se a Niña Boba, Um poemazinho leve onde a graça? Nisto, em meio talvez da representação, Ouvi ao pé de mim, dentre um bando folião De escolares, dizer em voz rouca e sumida: O rapto será logo, hem? Será à saída, Na porta dos brasões. Quando a linda “bobinha” Entrar na sua rica e leve cadeirinha, Cairemos sobe ela, e...”Não ouvi mais nada. Inda desembainhei meio palmo da espada, Mas contive-me. ”Não. Logo é melhor” _ disse eu. Quando acabou a peça era noite. Desceu Uma tapeçaria. A cadeirinha, fora, a porta dos brasões, para sua senhora, Era um ninho infantil de lúcido brocado. Perto, o bando escolar aguardava embuçado. Ocultei-me também nas sombras da viela, Desembainhei a espada, e. Nisto, assomou ela. Diz-se: espada e anel, na mão em que estiver. Mas sempre é forte a mão quando é linda a mulher! Atirei-me de um salto, e em rápidos instantes, Sozinho contra vinte e tantos estudantes, Contra uma Faculdade inteira, expondo a vida, A capa ao vento, a espada em punho, a pluma erguida, Talhei, ensangüentei, feri, numa violência... Esgrimindo, com o bastão, por sobre a mesa: Assim! Assim!Parte II

CARDEAL DE MONTMORENCY, defendendo o serviço riquíssimo Por Deus! È Sevres, Eminência. CARDEAL RUFO, sentando-se, num grande gesto fanfarrão E se não os matei a todos, na verdade, Foi p’ra não se fechar a Universidade! CARDEAL GONZAGA, profundamente admirado Sozinho contra vinte! Uma luta sangrenta! CARDEAL RUFO Vinte? Trinta! Ou talvez, contando bem, quarenta! CARDEAL DE MONTMORENCY E então a cadeirinha? CARDEAL RUFO Ah! — Desapareceu. CARDEAL GONZAGA E a cômica? CARDEAL RUFO Sei lá! CARDEAL DE MONTMORENCY Quê! Não a seguiu? CARDEAL RUFO Eu? CARDEAL DE MONTMORENCY Não tornou a ver? CARDEAL RUFO, tristemente Não. Nunca mais a vi. Foi por isso que a amei, _ porque não a possuí! CARDEAL DE MONTMORENCY No se caso, Eminência, eu... CARDEAL RUFO Diga. CARDEAL DE MONTMORENCY Se o consente... CARDEAL RUFO Seguia a cadeirinha? CARDEAL DE MONTMORENCY Imediatamente. E ao atingi-la, então, curvaria o joelho, Tiraria o chapéu em grande estilo velho, E prostrando-me junto à portinha doirada De corpo ajoelhado e d’alma ajoelhada, Diria, num olhar cheio de sonhos loucos: “Senhora, perdoai bater-me... com tão poucos!” CARDEAL RUFO Bela frase! CARDEAL DE MONTMORENCY Não é? CARDEAL RUFO Pena não me ocorrer... Com tristeza: Agora é tarde já para eu lha dizer! CARDEAL DE MONTMORENCY Tinha espírito... _ Enfim, o amor, pensando bem Não é só bravura, é o espírito também, Essa força, essa chama, imperceptível quase, Que é a alma do gesto e a nobreza da frase, Qualquer coisa de fino, e flexuoso, e ardente, Que nos faz ajoelhar irreflectidamente, Perturba, vence, infiltra, e, mal afora à boca, Veste de seda e oiro a confissão mais louca... Que seria o amor sem espírito, Eminência? Uma paixão brutal ou uma impertinência, Sem pureza, sem tudo aquilo que resume O coração num beijo e a alma num perfume! Com uns punhos de renda, até a ofensa é linda! Pode ser fina a espada; a frase é mais ainda: Uma escola subtil de esgrima delicada... Procura o coração, a frase, como a espada, E desfaz-se, ao ferir, em pedras preciosas, Como os raios de Sol quando ferem as rosas... Se ao homem vence a espada e se é belo vencer, O espírito faz mais, _ porque vence a mulher! No meu tempo, no tempo em que amei e vivi, Fui o que ainda hoje são os de Montmorency, O grande espirituoso, o leão da nobreza, Cabeleira em anéis e gola à genovesa, Passeando o meu orgulho e o meu bastão solene Pelos vastos salões da Duquesa de Maine. Ah! Como já vai longe! _ Um dia, o velho Philidor Dedilhava no cravo um certo minuete, Um mimo, o que há de mais século XVII... Querendo recordar-se e cantando: Lá-ri la-ra, la-ri... Suspendendo, tristemente: Já não me lembro bem... Tudo passa! Tentando de novo recordar-se: Lá-ri-la... — Nesse instante, alguém, Uma bela mulher que eu já tinha encontrado Nas ruas de Versalhe, em seu coche encontrado A embaixatriz da Áustria, uma deusa, um assombro, Poisou, num doce gesto, a mão sobre o meu ombro, E disse numa voz desdenhosa: “Marquês, Detesto-os”. Sorri. Nisto, segunda vez: “Aborreço-os” Ri ainda. Ah, Eminências! Uma mulher bonita a dizer insolências É a coisa mais galante e mais deliciosa Que pode imaginar-se. É como se uma rosa Soltasse imprecações, vermelha e melindrada, Contra as asas de Sol de uma abelha doirada... Nisto, terceira vez: “Marquês, tenho-lhe horror”. Já não ri. Junto ao cravo, o velho Philidor Tocava o seu minuete ingénuo e palaciano... Querendo ainda lembrar-se: La-ri, la-ra, la ... Não... La-ri... Numa expressão dolorosa: Há já tanto ano! Não me lembro... A velhice! Vendo de repente o cravo, e erguendo-se: Ah, talvez, sim... Talvez O consiga tirar neste cravo holandês. Ferindo as teclas com a mão esquerda, de pé, e continuando a falar para os dois cardeais, enquanto vai tocando: La-ri, la-ra... — então, decidi-me, Eminências. Compus a cabeleira, e em duas reverências. O pé atrás, a mão na espada, à moda antiga, Curvei-me ante essa bela e fidalga inimiga, E disse: “A sua mão. Venha minha senhora. Não me detestará daqui a meia hora” _ Dançámos o minuete. Ela _ era singular! _ Dava-me a impressão de uma renda a dançar, Uma renda ligeira, um Saxe transparente Onde se iam poisar, perturbadoramente, Como um enxame de oiro, espirituoso e leve, Desde a breve ironia ao epigrama breve, A frase à Marivanx, ardente e complicada, O eterno quase tudo _ apenas quase nada_ O espírito-mesura, o sorriso eloquência... Ao CARDEAL RUFO, que está mais próximo: Não sei precisamente o que disse, Eminência, Mas devia ter sido um requinte de graça, Galanteio que voa ou perfume que passa, Poema cor-de-rosa, apaixonado e brando, Que nos dá a ilusão de que se diz sonhando, Eloquência d’amor, que perturba a mulher, E vence quando ajoelha, e beija quando fere! La-ri-la... Terminou o minuete, por fim. Meia hora depois, nas sombras do jardim, A embaixatriz de Áustria, apaixonada, louca, Unindo à minha boca a pequenina boca, Dizia-me, a sorrir _ “Como o adoro, Marquês!” _ O espírito vencera ainda mais uma vez. E enquanto Philidor, junto ao cravo... Tocando, à procura, com ansiedade: Não sei... La-ri-la... Depois, numa expressão de súbita alegria, sentando-se ao cravo, a tocar: O minuete! Achei! Achei! Achei! La-ri-ra, la-ri-ra ,la-ra... CARDEAL RUFO , erguendo-se e aproximando-se do CARDEAL DE MONTMORENCY Vossa Eminência Perdoa-me, talvez, mais uma impertinência... CARDEAL DE MONTMORENCY , levantando-se do cravo Era belo, o minuete! CARDEAL RUFO, sorrindo É que, para vencer Nesse jogo floral uma simples mulher Parece-me demais a sua meia hora... CARDEAL DE MONTMORENCY Oh! Pois acha, Eminência? CARDEAL RUFO O espírito... demora! Trinta e tantos brigões, fortes e resolutos, Venci eu, a poder de espada, em dois minutos! CARDEAL DE MONTMORENCY, ao CARDEAL RUFO Seguisse a Niña Boba... A Eminência veria... Passava a meia hora e não a venceria! Ao CARDEAL GONZAGA, que pensa, em êxtase: A Eminência que diz? CARDEAL RUFO, acercando-se também do CARDEAL GONZAGA Em que pensa, cardeal? CARDEAL GONZAGA, como quem acorda, os olhos cheios de brilho, a expressão transfigurada Em como é diferente o amor em Portugal! Nem a frase subtil, nem o duelo sangrento... é o amor coração, é o amor sentimento. Uma lágrima... Um beijo... Uns sinos a tocar... Uma parzinho que ajoelha e que vai se casar. Tão simples tudo! Amor, que de rosas se inflora: Em sendo triste canta, em sendo alegre chora! O amor simplicidade, o amor delicadeza... Ai, como sabe amar, a gente portuguesa! Tecer de Sol um beijo, e, desde tenra idade, Ir nesse beijo unindo o amor com a amizade, Numa ternura casta e numa estima sã, Sem saber distinguir entre a noiva e a irmã... Fazer vibrar o amor em cordas misteriosas, Como se em comunhão se entendessem as rosas, Como se todo o amor fosse um amor somente... Ai, como é diferente! Ai, como é diferente! CARDEAL RUFO Também vossa Eminência amou? CARDEAL GONZAGA Também! Também! Pode-se lá viver sem ter amado alguém! Sem sentir dentro d’alma - ah, podê-la sentir! _ Uma saudade em flor, a chorar e a rir! Se amei! Se amei! _ Eu tinha uns quinze anos, apenas. Ela, treze. Uma amor de crianças pequenas, Pombas brancas revoando ao abrir da manhã... Era minha priminha. Era quase uma irmã. Bonita não seria... Ah, não... Talvez não fosse. Mas que profunda olhar e que expressão tão doce! Chamava-lhe eu, a rir, a minha mulherzinha... Nós brincávamos tanto! Eu sentia-a tão minha! Toda a gente dizia em pleno povoado: “Não há noiva melhor para o senhor morgado, Nem em capela antiga há santa mais santinha...” E eu rezava, baixinho: “É minha! É minha! É minha” Quanta vez, quanta vez, cansados de brincar, Ficávamos a olhar um para o outro, a olhar, Todos cheios de Sol, ofegantes ainda... Numa grande expressão de dor: Era feia, talvez, mas Deus achou-a linda... E, uma noite, a minha alma, a minha luz, morreu! Numa revolta angustiosa: Deus, se ma quis tirar, p’ra que foi que ma deu? Para quê? Para quê? CARDEAL DE MONTMORENCY, ao vê-lo erguer-se, amparando-o: Oh! Eminência... CARDEAL RUFO, curvando-se também para o amparar, comovido: Então... CARDEAL GONZAGA Ai! Pois não via, Deus, que eu tinha coração! CARDEAL RUFO Eminência CARDEAL GONZAGA, caindo sobre a cadeira, a soluçar Não via! Ah!, não via! Não via! Julgou que de um amor outro amor refloria, E matou-me... E matou-me! CARDEAL DE MONTMORENCY Eminência... CARDEAL GONZAGA Afinal, LITERATURA[caption id="attachment_12203" align="alignleft" width="300"] Emilio Botin, dono e presidente do Santander, e a presidente Dilma Rousseff: negócios são mais importantes do que a correção ética?[/caption]

[caption id="attachment_12207" align="alignleft" width="300"]

Emilio Botin, dono e presidente do Santander, e a presidente Dilma Rousseff: negócios são mais importantes do que a correção ética?[/caption]

[caption id="attachment_12207" align="alignleft" width="300"] Sinara Polycarpo Figueiredo e Lula da Silva: o ex-presidente pediu a cabeça da superintendente de investimentos do banco Santander[/caption]

Episódios há em que todos os envolvidos são perdedores. Exemplo: o do comunicado feito pelo banco Santander a seus clientes prime, de que todos tomamos conhecimento. O folheto prevenia os correntistas aplicadores daquilo que todos os analistas de mercado vinham observando: a trajetória eleitoral da presidente Dilma Rousseff e o gráfico das bolsas deslocam-se em direções opostas: Se as possibilidades eleitorais de Dilma caem, as bolsas sobem, puxadas principalmente pelas ações da Petrobrás. Algo claro, racional, indiscutível.

O petismo, de quem hoje a presidente é a segunda expressão (a primeira é ainda Lula), tratou muito mal a petroleira, e vem estiolando a olhos vistos seu patrimônio. Agrava mais a questão o fato de Dilma estar no centro dos acontecimentos mais recentes de prejuízo da companhia, os da refinaria de Pasadena. O que era um fato natural passou a escândalo. Dilma investiu contra a realidade, ao considerar análise “inadmissível, lamentável”. Ao combater canhestramente algo tão claro e concreto, interno a uma empresa privada, Dilma mostrou (uma vez mais) seu caráter autoritário. Diminuiu-se como presidente. Dilma perdeu.

A mesquinhez de Lula, pedindo publicamente a demissão da analista Sinara Polycarpo Figueiredo (“essa moça não entende p... nenhuma de Brasil e de governo Dilma. Manter uma mulher dessa num cargo de chefia, sinceramente... Pode mandar ela embora e dar o bônus dela para mim”, atacou o ex-presidente), é também autoritária, embora não surpreendente. De Lula pode-se sempre esperar uma atitude pior que a anterior. Lula perdeu. Perdeu Emilio Botin, dono e presidente do Santander, ao demitir a funcionária e mais dois subordinados que apenas cumpriram sua função. E perdeu feio, ao enlamear-se na sabujice aos poderosos. Rebaixou-se sem necessidade, por mais alguns favores de governo e mais alguns reais de lucro. Botin, dono de um banco de renome mundial, não precisava curvar tanto a espinha.

O colunista Augusto Nunes, em seu blog na revista “Veja” resumiu o vexame do espanhol: “Emilio Botin mostrou como se preside um grande banco de joelhos”.

A analista Sinara Figueiredo e seus dois colegas despedidos perderam. Perderam os postos de trabalho sem ter cometido nenhuma falta, nenhuma desonestidade. Enfrentarão os dias de desemprego, que, esperamos, não hão de ser muitos. Mas que sempre são de incerteza, de angústia pelos compromissos assumidos e — quem sabe? — pelos familiares que a medida arrasta nessa vicissitude. As primeiras preocupações de quem perde o emprego são sobre como prover a despensa e pagar a escola dos filhos.

Eles, a analista e seus dois colegas, que menos devem no episódio, terão perdido mais que os outros. Até porque aqueles outros perderam algo a que, parece, não têm muito apego. Não é a primeira vez que o presidente do Santander aparece em rumoroso envolvimento com autoridades públicas.

O jornal espanhol “El Mundo”, em 17 de dezembro de 2009 publicou uma reportagem explosiva: o célebre juiz espanhol Baltasar Garzón, responsável pela prisão de Pinochet na Inglaterra, cultivava com Emilio Botin uma amizade fora dos padrões. Garzón, que adorava — e adora — uma manchete de jornal e uma câmera de TV, havia dado uma escorregadela: pediu a Botin, em 2006, por carta, e conseguiu, um patrocínio milionário do Banco Santander para uns cursos que ia ministrar em Nova York, quando ali passava uma temporada. Algo para alimentar sua enorme vaidade. E o que é pior: voltando à sua cadeira de juiz na Audiência Nacional (o tribunal superior espanhol), havia recebido uma ação contra o Santander e a havia arquivado. Sequer se julgara suspeito, o que acabou lhe rendendo um processo interno na corte.

Sinara Polycarpo Figueiredo e Lula da Silva: o ex-presidente pediu a cabeça da superintendente de investimentos do banco Santander[/caption]

Episódios há em que todos os envolvidos são perdedores. Exemplo: o do comunicado feito pelo banco Santander a seus clientes prime, de que todos tomamos conhecimento. O folheto prevenia os correntistas aplicadores daquilo que todos os analistas de mercado vinham observando: a trajetória eleitoral da presidente Dilma Rousseff e o gráfico das bolsas deslocam-se em direções opostas: Se as possibilidades eleitorais de Dilma caem, as bolsas sobem, puxadas principalmente pelas ações da Petrobrás. Algo claro, racional, indiscutível.

O petismo, de quem hoje a presidente é a segunda expressão (a primeira é ainda Lula), tratou muito mal a petroleira, e vem estiolando a olhos vistos seu patrimônio. Agrava mais a questão o fato de Dilma estar no centro dos acontecimentos mais recentes de prejuízo da companhia, os da refinaria de Pasadena. O que era um fato natural passou a escândalo. Dilma investiu contra a realidade, ao considerar análise “inadmissível, lamentável”. Ao combater canhestramente algo tão claro e concreto, interno a uma empresa privada, Dilma mostrou (uma vez mais) seu caráter autoritário. Diminuiu-se como presidente. Dilma perdeu.

A mesquinhez de Lula, pedindo publicamente a demissão da analista Sinara Polycarpo Figueiredo (“essa moça não entende p... nenhuma de Brasil e de governo Dilma. Manter uma mulher dessa num cargo de chefia, sinceramente... Pode mandar ela embora e dar o bônus dela para mim”, atacou o ex-presidente), é também autoritária, embora não surpreendente. De Lula pode-se sempre esperar uma atitude pior que a anterior. Lula perdeu. Perdeu Emilio Botin, dono e presidente do Santander, ao demitir a funcionária e mais dois subordinados que apenas cumpriram sua função. E perdeu feio, ao enlamear-se na sabujice aos poderosos. Rebaixou-se sem necessidade, por mais alguns favores de governo e mais alguns reais de lucro. Botin, dono de um banco de renome mundial, não precisava curvar tanto a espinha.

O colunista Augusto Nunes, em seu blog na revista “Veja” resumiu o vexame do espanhol: “Emilio Botin mostrou como se preside um grande banco de joelhos”.

A analista Sinara Figueiredo e seus dois colegas despedidos perderam. Perderam os postos de trabalho sem ter cometido nenhuma falta, nenhuma desonestidade. Enfrentarão os dias de desemprego, que, esperamos, não hão de ser muitos. Mas que sempre são de incerteza, de angústia pelos compromissos assumidos e — quem sabe? — pelos familiares que a medida arrasta nessa vicissitude. As primeiras preocupações de quem perde o emprego são sobre como prover a despensa e pagar a escola dos filhos.

Eles, a analista e seus dois colegas, que menos devem no episódio, terão perdido mais que os outros. Até porque aqueles outros perderam algo a que, parece, não têm muito apego. Não é a primeira vez que o presidente do Santander aparece em rumoroso envolvimento com autoridades públicas.

O jornal espanhol “El Mundo”, em 17 de dezembro de 2009 publicou uma reportagem explosiva: o célebre juiz espanhol Baltasar Garzón, responsável pela prisão de Pinochet na Inglaterra, cultivava com Emilio Botin uma amizade fora dos padrões. Garzón, que adorava — e adora — uma manchete de jornal e uma câmera de TV, havia dado uma escorregadela: pediu a Botin, em 2006, por carta, e conseguiu, um patrocínio milionário do Banco Santander para uns cursos que ia ministrar em Nova York, quando ali passava uma temporada. Algo para alimentar sua enorme vaidade. E o que é pior: voltando à sua cadeira de juiz na Audiência Nacional (o tribunal superior espanhol), havia recebido uma ação contra o Santander e a havia arquivado. Sequer se julgara suspeito, o que acabou lhe rendendo um processo interno na corte.

Governo realça massacre no Oriente Médio e esconde ampla violência no Brasil

O governo é pródigo em paradoxos. Mais um vem a público. Numa destrambelhada ação diplomática, a presidente Dilma Rousseff fez o Itamaraty produzir uma nota só 50% certa, ou melhor, 50% errada: condenou Israel, mas se esqueceu de ou não quis condenar os extremistas do Hamas pelos combates na faixa de Gaza, provocando reação dos judeus. Paradoxo. A presidente, na tréplica, classificou de massacre o que ocorre na região. Paradoxo, outra vez. A presidente se esqueceu ou não quis se lembrar do massacre quotidiano que leva cerca de 140 pessoas por dia (a maioria jovens envolvidos com drogas) a serem assassinadas no Brasil, debaixo da omissão governamental. Massacre maior que o da faixa de Gaza. Enquanto o Ministério da Justiça persegue até a histeria as armas do cidadão honesto e chega até a implicar, via do Exército, com as armas dos atletas atiradores, os traficantes continuam trazendo armas para os seus arsenais, junto com as drogas vindas dos países “bolivarianos”. Ninguém os incomoda, enquanto seguem (noutro paradoxo), matando nossos jovens, depois de viciá-los em maconha, cocaína e crack.Ministra Marta não quer respeitar Igreja Católica

A ministra Marta Suplicy abespinhou-se porque a Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro relutava em liberar a estátua do Cristo Redentor para uma filmagem dirigida pelo cineasta José Padilha. Numa cena, do episódio “Inútil Paisagem”, constante do filme, o ator Wagner Moura, um dos queridinhos da esquerda “chique”, dá uma banana para o Cristo. À Cúria, não podia agradar uma exploração desrespeitosa ou ideológica da imagem do Cristo, nem uma negação da fé, simbolizada no ato grosseiro do personagem encarnado por Moura. Além da devoção, a Cúria vê a sua responsabilidade, pois é curadora da imagem do Cristo Redentor. Segundo o muito bem informado e sério jornalista Merval Pereira, a ministra lançou ameaças (indiretas ou diretas, não se sabe ao certo) de retirar dos religiosos a tutela da imagem. De transferir esse controle para algum órgão de seu ministério, se a permissão para as filmagens não fosse dada. Algo próprio de quem não respeita a Igreja Católica e o credo religioso de outras pessoas. A esquerda brasileira aprendeu o que o stalinismo ensinou. Nada esqueceu e nada mais aprendeu. Stálin, como seus seguidores, e todo marxista, era ateu. Mais que desprezava, odiava a religião e foi responsável por muitos massacres de religiosos e fiéis. Não cultivam seus admiradores respeito à fé religiosa, à Igreja, à Cúria Metropolitana, aos padres, aos crentes e à simbologia natural da estátua do Cristo Redentor, no cume do Corcovado. Mas aqui não há paradoxo. É apenas a natureza autoritária da “esquerda revolucionária” se manifestando. A Cúria acabou concedendo a permissão para as cenas. E a ministra negou o fato, ainda que contra todas as evidências.O governo de Dilma Rousseff e a vergonha da CPI fraudada

A Petrobrás continua sendo a vítima preferencial do governo da presidente Dilma Rousseff. E o governo deve mesmo ter muito a esconder para fazer o que faz nas Comissões Parlamentares de Inquérito criadas para investigar os rombos na empresa. Em primeiro lugar, tentou abortar a criação das CPI. Não conseguindo, enxertou-as com os mais fiéis correligionários, encarregados de paralisá-las. Estava conseguindo, mas não satisfeito, resolveu fraudar a do Senado, como se fosse uma simples prova de ensino médio, onde se compram, se vendem e se passam, desonestamente, gabaritos com respostas certas. E autoridades graúdas, ministro, diretores da maior empresa brasileira (para não dizer sul-americana), que deveriam ostentar honra e dignidade, além de competência, vergonhosamente, participam das falsificações.

Em cálculos simples, é possível estimar que R$ 127 bilhões por ano são surrupiados do erário

Observe o leitor que só falamos até aqui da Petrobrás, embora o setor elétrico, cuja administração foi entregue ao PMDB, isto é, a Sarney, Renan, Jader Barbalho, Romero Jucá e outros, também movimente recursos bilionários. Os ativos do setor petrolífero chegam a 520 bilhões de reais, e os do setor elétrico, a 150 bilhões de reais. Cinco por cento desses ativos (um montante modesto, para a voracidade dos aproveitadores), daria algo como 35 bilhões de reais. Valor modesto, repetimos, pois só em Pasadena, o TCU aponta 1,5 bilhão de reais e em Abreu e Lima, suspeita-se de 30 bilhões desviados. Mas deixemos barato: fique a terceira parcela em 35 bilhões. A quarta parcela não é menos difícil de ser avaliada, estimada, ou, seja “chutada”, pelos esforçados avaliadores de desvios, nós inclusive. Mas para não deixar tarefa incompleta, sigamos em frente. As empresas financeiras do governo federal (BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste, além de outras menores) movimentam um ativo de 2 trilhões de reais. Se a cifra é astronômica, aqui existem regras mais rígidas, e a fiscalização do Banco Central. O que significa que o roubo é mais difícil. Por outro lado, quando ele ocorre, pode também ser astronômico. Se puxarmos pela memória, vem muita coisa. Muitas empresas “escolhidas” pelo governo Lula para serem exemplos empresariais acabaram explodindo no colo do BNDES, como as do Grupo X, de Eike Batista, e a Marfrig. A Caixa Econômica embarcou no Banco Panamericano, de Silvio Santos (só aqui foram 4 bilhões de reais desviados). No mensalão, um dos canais de desvio passava pelo subterrâneo do Banco do Brasil, via Visanet, administrado pelo finório petista Henrique Pizzolato, hoje descansando numa prisão italiana. E outro tipo de desvio surge aqui, inteiramente de responsabilidade da cúpula do governo federal: financiamentos ditos sociais, na sua origem, mais que permitem, até sugerem o não cumprimento das obrigações, eleitoreiros que são. O Minha Casa, Minha Vida é o exemplo acabado, principalmente nas moradias mais baratas. O que deveria seguir o padrão de inadimplência normal do mercado (inferior a 2%) não o é: neste segmento de habitações quase totalmente subsidiadas, o calote está acima de 20% como demonstrou a revista “Veja” em setembro de 2013. Só esse montante, de difícil recuperação, chega aos 14 bilhões de reais. Se, também aqui modestamente, levarmos em conta apenas o que surgiu nos escândalos, teremos uma quarta parcela de mais de 20 bilhões de reais. Mas fiquemos por aí. A soma das quatro parcelas que nos propusemos a muito grosseiramente estimar, chegaria então a 23+49+35+20= 127 bilhões. É um cálculo estimativo, aproximativo, reconhecemos, pois a corrupção, obviamente, recusa-se a ser medida com maior precisão. Mas não é, convenhamos também, uma estimativa desmedida, diante de tantos escândalos. É considerável esse valor, perante nossos problemas? Dê o leitor a resposta, sabendo que em 2013 os gastos do governo federal foram: Segurança, 66 bilhões, Educação, 65 bilhões, Saúde, 31 bilhões, e Transportes, 19 bilhões. E todo o programa de governo de um presidenciável (Eduardo Campos) prevê um investimento de 125 bilhões de reais.

O esquerdismo preconizado pelo Foro de S.Paulo está na pauta do PT e é prejudicial ao Brasil

O início do fim para os alemães na 2ª Guerra se deu na Batalha de Moscou, ainda em 1941

Coisas que aconteceram nos meus tempos de engenheiro iniciante no Rio de Janeiro

Foi em 1959. Eu estava cursando, no Rio de Janeiro, o último ano de engenharia e consegui emprego numa multinacional italiana. Essa empresa estava substituindo os tradicionais bondes, na Zona Sul do Rio, por ônibus elétricos, uma modernidade de então. Os cariocas, afetadamente, os chamavam pelo nome em inglês, “trolley-bus”, que pronunciavam com o chiado característico na última sílaba: tróleibuxxx.

Pois bem: a empresa, cujos escritórios principais ficavam em São Paulo, tinha no Rio um departamento técnico, encarregado dos projetos de engenharia e dos contatos necessários para as obras locais, que se resumiam na colocação dos cabos de energia para os ônibus. Não sei se conhecem o sistema: os ônibus funcionam como os bondes, só que não sobre trilhos. Movem-se pela eletricidade que vem dos cabos aéreos estendidos sobre as ruas, e sob os quais os veículos deslizam. Esses cabos eram chumbados nas paredes dos prédios vizinhos, o que às vezes gerava problemas, como vou contar daqui a pouco.

Nossa equipe era pequena: Domenico, um engenheiro italiano já velho, baixo, magro, experiente naquele trabalho, era o chefe do escritório. Eu, quase engenheiro, era seu segundo. Depois havia um espanhol, o Nieto, que era contador, Danilo, o desenhista, Francisco, auxiliar de escritório, além de um encarregado do almoxarifado, um motorista e um porteiro cujos nomes a memória me nega.

E Jandira, a secretária. Ah! A Jandira... Um capricho da natureza. Mulata clara e de cabelos lisos, 1 metro e 90 de pura sensualidade, corpo digno de uma estátua, belo rosto oval e uma dentadura ofuscante de tão branca e perfeita. Uma presença perturbadora naquele ambiente de trabalho. Brasileira, mas filha de um português bigodudo, daqueles tradicionais mesmo, e de uma negra retinta, era um acabado produto de três continentes. Seus pais tinham um pequeno bar no bairro da Saúde, e moravam num “cabeça de porco” em Copacabana.

[caption id="attachment_9808" align="alignleft" width="359"] Jorgelina[/caption]

Para quem não sabe, este era o nome que se dava aos prédios de muitos e pequenos apartamentos na Zona Sul do Rio. Jandira morava com eles, e estava noiva de outro português, este da elite da colônia: dono de três ou quatro padarias em Copacabana e Ipanema, tinha um carro Chevrolet, um luxo para a época, e morava no Leblon.

O rico portuga era zeloso da noiva, que levava de carro para o trabalho, ao meio-dia, e buscava de volta, às 6 e meia da tarde. Também pudera: Jandira devia ser responsável por muitos torcicolos quando andava por Copacabana, pois todos se voltavam quando ela passava. Com tanta cobiça, melhor escoltá-la sempre.

Nós não deixávamos passar uma piada de português, de que ela também ria, ainda que por educação. De nossa parte, ia uma boa dose de inveja do noivo, pois Jandira, ciente de seus dotes, não deixava nenhuma brecha, nem para um galanteio, para os marmanjos do escritório. Mas tratava muito bem a todos.

Um belo dia veio ao Brasil, para inspecionar os trabalhos, outro engenheiro italiano. Ao contrário de Domenico, era jovem, alto, praticante de esportes de inverno, ex-piloto da Força Aérea Italiana e solteiro. Filho de um dos donos da empresa, além de tudo. Chamava-se Marcelo e lembrava o ator xará, o Mastroiani. Hospedou-se no Hotel Copacabana Palace, hotel à época (e hoje também) muito luxuoso. Nosso escritório – esqueci-me de dizer – ficava na Avenida Princesa Isabel, na saída do Túnel Novo, perto da praia e do Copacabana Pálace.

Marcelo, um boa praça por sinal, ia todas as semanas a São Paulo, ao escritório da empresa, mas ficava mesmo a maior parte do tempo no Rio. Sempre hospedado no Copacabana Pálace, gostava de vir para o escritório e voltar para o hotel a pé. Estava certo: era perto pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e pela Avenida Atlântica, um pouco menos, mas a caminhada a beira-mar era agradável.

Dois episódios fizeram com que Marcelo me tomasse como amigo. Certa feita o porteiro do prédio interfonou ao segundo andar, apavorado, dizendo que um homem armado estava subindo as escadas, para matar todo mundo. É um maluco, dizia. Todos correram para os fundos, onde havia uma copa, Marcelo inclusive. Enquanto se trancavam lá, aguardei em minha prancheta. Já conhecia o escândalo dos cariocas, principalmente quando viam uma arma.

O cidadão, de fato, entrou bufando na sala. Eu o conhecia. Era um ex-policial da guarda especial de Getúlio Vargas, dono de um apartamento onde havíamos colocado chumbadores para suporte dos cabos. O empreiteiro, ao tracionar os cabos, para que chegassem no lugar, havia exagerado na tensão, e a parede do apartamento havia desabado. Consegui sossegá-lo, prometendo todos os reparos e uma indenização, embora nem tivesse alçada para isso. Mas Marcelo, como todos os outros, ficou aliviado, quando o policial se retirou. Admirou minha calma, embora dissesse que eu era “mezzo pazzo” (meio louco) por não ter corrido também.

Outro dia, no Aeroporto Santos Dumont, onde havia ido deixá-lo para a viagem a São Paulo, consegui imobilizar, com meus aprendizados de jiu-jitsu, um descuidista que ia levando sua pasta, colocada no chão, enquanto ele marcava a passagem. Não foi nenhum trabalho de Hércules. O malandro era do tipo subnutrido, e estava desarmado. Mas para Marcelo foi um feito, até porque dinheiro e passaporte estavam na maleta. Mas confirmou: eu era “mezzo pazzo”.

Soube muita coisa de sua vida nas idas e vindas para o aeroporto, onde eu o deixava ou buscava, nas viagens a São Paulo. Marcelo detestava a maneira meio amalucada com que o motorista da empresa dirigia e sempre me pedia para tomar o carro e levá-lo ou buscá-lo. Era muito falante e adorava contar suas aventuras amorosas ou esportivas na Europa.

Mas a que ele não contaria, eu descobri por mim mesmo, e não aconteceu na Europa. Os olhos são janelas para a alma, no dizer de Edgar Allan Poe. Nós, os interioranos, mais retraídos, sabemos disso melhor que ninguém, e aprendemos a ler no olhar das pessoas. Os matutos, mestres em fazê-lo, desviam o olhar, se encarados intensamente, pois temem revelar olhando o que estão pensando.

No escritório da empresa eu havia, com essa perspicácia que a vivência cabocla nos dá, percebido uma novidade, nos olhares de Jandira e Marcelo. Se as primeiras focagens de Marcelo sobre Jandira eram as mesmas dos outros homens do escritório, onde brilhava um fogo admiração e cobiça, agora esses olhares eram mais dóceis, digamos assim. E Jandira, que olimpicamente ignorava nossas encaradas, eu por vezes a surpreendia trocando com Marcelo um olhar indefinível. Lânguido, talvez. Tem coisa aí, pensei comigo.

Um dia, Domenico fora a São Paulo, onde se encontrava também Marcelo. Voltariam só no dia seguinte, e eu estava encarregado do escritório. Jandira, como sempre, chegara ao meio-dia, trazida pelo noivo, e fazia seu trabalho de datilografia, sem encarar ninguém. Mas me pareceu um pouco nervosa, olhando constantemente o relógio. Ali pela 1 e meia, chegou até a minha mesa e disse-me que precisava sair. Tinha dentista marcado para as 2 horas e voltaria pelas 4. Brinquei, dizendo que com aquela dentadura nada tinha a fazer no dentista, o que a fez ruborizar-se. Perguntei se queria que chamássemos um táxi, mas dispensou, dizendo que era perto o consultório.

Pela janela, vi quando enveredou pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no seu caminhar felino, sempre acompanhada pelos olhares masculinos. Voltou pelo mesmo caminho, bem depois das 4 horas, com o olhar etéreo de sempre, embora me parecesse naquele dia um pouco mais sonhador. Perguntei se doera muito o tratamento, e a resposta foi um também ruborizado: “Nem um pouco”.

Pelas 5 horas, para minha surpresa, vejo Marcelo caminhando pela Avenida Princesa Isabel, vindo certamente do hotel, ele que julgávamos em São Paulo. Chegou risonho, cumprimentando efusivamente a todos, inclusive a “signorina Jandira”, que respondeu discretamente, desviando o olhar, coisa que eu, nunca separado de minhas raízes matutas, bem percebi. Dediquei-me à minha prancheta até o final do expediente, quando saíram todos os funcionários, inclusive Jandira, levada pelo noivo no seu reluzente Chevrolet. Ficamos só Marcelo, que trauteava alegre uma ária italiana, e eu. Olhei-o e desviou o olhar.

Era a hora de dar o troco do apelido de “mezzo pazzo”.

– “Dottore Marcelo, o senhor veio de São Paulo e não me pediu que fosse, como sempre, buscá-lo no aeroporto”.

Balbuciou uma desculpa qualquer, olhando-me desconfiado.

Emendei: “Dottore, posso ser meio louco, mas não sou nem um pouco burro”.

Apenas sorriu um largo sorriso vitorioso, machista e latino.

Jorgelina[/caption]

Para quem não sabe, este era o nome que se dava aos prédios de muitos e pequenos apartamentos na Zona Sul do Rio. Jandira morava com eles, e estava noiva de outro português, este da elite da colônia: dono de três ou quatro padarias em Copacabana e Ipanema, tinha um carro Chevrolet, um luxo para a época, e morava no Leblon.

O rico portuga era zeloso da noiva, que levava de carro para o trabalho, ao meio-dia, e buscava de volta, às 6 e meia da tarde. Também pudera: Jandira devia ser responsável por muitos torcicolos quando andava por Copacabana, pois todos se voltavam quando ela passava. Com tanta cobiça, melhor escoltá-la sempre.

Nós não deixávamos passar uma piada de português, de que ela também ria, ainda que por educação. De nossa parte, ia uma boa dose de inveja do noivo, pois Jandira, ciente de seus dotes, não deixava nenhuma brecha, nem para um galanteio, para os marmanjos do escritório. Mas tratava muito bem a todos.

Um belo dia veio ao Brasil, para inspecionar os trabalhos, outro engenheiro italiano. Ao contrário de Domenico, era jovem, alto, praticante de esportes de inverno, ex-piloto da Força Aérea Italiana e solteiro. Filho de um dos donos da empresa, além de tudo. Chamava-se Marcelo e lembrava o ator xará, o Mastroiani. Hospedou-se no Hotel Copacabana Palace, hotel à época (e hoje também) muito luxuoso. Nosso escritório – esqueci-me de dizer – ficava na Avenida Princesa Isabel, na saída do Túnel Novo, perto da praia e do Copacabana Pálace.

Marcelo, um boa praça por sinal, ia todas as semanas a São Paulo, ao escritório da empresa, mas ficava mesmo a maior parte do tempo no Rio. Sempre hospedado no Copacabana Pálace, gostava de vir para o escritório e voltar para o hotel a pé. Estava certo: era perto pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e pela Avenida Atlântica, um pouco menos, mas a caminhada a beira-mar era agradável.

Dois episódios fizeram com que Marcelo me tomasse como amigo. Certa feita o porteiro do prédio interfonou ao segundo andar, apavorado, dizendo que um homem armado estava subindo as escadas, para matar todo mundo. É um maluco, dizia. Todos correram para os fundos, onde havia uma copa, Marcelo inclusive. Enquanto se trancavam lá, aguardei em minha prancheta. Já conhecia o escândalo dos cariocas, principalmente quando viam uma arma.

O cidadão, de fato, entrou bufando na sala. Eu o conhecia. Era um ex-policial da guarda especial de Getúlio Vargas, dono de um apartamento onde havíamos colocado chumbadores para suporte dos cabos. O empreiteiro, ao tracionar os cabos, para que chegassem no lugar, havia exagerado na tensão, e a parede do apartamento havia desabado. Consegui sossegá-lo, prometendo todos os reparos e uma indenização, embora nem tivesse alçada para isso. Mas Marcelo, como todos os outros, ficou aliviado, quando o policial se retirou. Admirou minha calma, embora dissesse que eu era “mezzo pazzo” (meio louco) por não ter corrido também.

Outro dia, no Aeroporto Santos Dumont, onde havia ido deixá-lo para a viagem a São Paulo, consegui imobilizar, com meus aprendizados de jiu-jitsu, um descuidista que ia levando sua pasta, colocada no chão, enquanto ele marcava a passagem. Não foi nenhum trabalho de Hércules. O malandro era do tipo subnutrido, e estava desarmado. Mas para Marcelo foi um feito, até porque dinheiro e passaporte estavam na maleta. Mas confirmou: eu era “mezzo pazzo”.

Soube muita coisa de sua vida nas idas e vindas para o aeroporto, onde eu o deixava ou buscava, nas viagens a São Paulo. Marcelo detestava a maneira meio amalucada com que o motorista da empresa dirigia e sempre me pedia para tomar o carro e levá-lo ou buscá-lo. Era muito falante e adorava contar suas aventuras amorosas ou esportivas na Europa.

Mas a que ele não contaria, eu descobri por mim mesmo, e não aconteceu na Europa. Os olhos são janelas para a alma, no dizer de Edgar Allan Poe. Nós, os interioranos, mais retraídos, sabemos disso melhor que ninguém, e aprendemos a ler no olhar das pessoas. Os matutos, mestres em fazê-lo, desviam o olhar, se encarados intensamente, pois temem revelar olhando o que estão pensando.

No escritório da empresa eu havia, com essa perspicácia que a vivência cabocla nos dá, percebido uma novidade, nos olhares de Jandira e Marcelo. Se as primeiras focagens de Marcelo sobre Jandira eram as mesmas dos outros homens do escritório, onde brilhava um fogo admiração e cobiça, agora esses olhares eram mais dóceis, digamos assim. E Jandira, que olimpicamente ignorava nossas encaradas, eu por vezes a surpreendia trocando com Marcelo um olhar indefinível. Lânguido, talvez. Tem coisa aí, pensei comigo.

Um dia, Domenico fora a São Paulo, onde se encontrava também Marcelo. Voltariam só no dia seguinte, e eu estava encarregado do escritório. Jandira, como sempre, chegara ao meio-dia, trazida pelo noivo, e fazia seu trabalho de datilografia, sem encarar ninguém. Mas me pareceu um pouco nervosa, olhando constantemente o relógio. Ali pela 1 e meia, chegou até a minha mesa e disse-me que precisava sair. Tinha dentista marcado para as 2 horas e voltaria pelas 4. Brinquei, dizendo que com aquela dentadura nada tinha a fazer no dentista, o que a fez ruborizar-se. Perguntei se queria que chamássemos um táxi, mas dispensou, dizendo que era perto o consultório.

Pela janela, vi quando enveredou pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no seu caminhar felino, sempre acompanhada pelos olhares masculinos. Voltou pelo mesmo caminho, bem depois das 4 horas, com o olhar etéreo de sempre, embora me parecesse naquele dia um pouco mais sonhador. Perguntei se doera muito o tratamento, e a resposta foi um também ruborizado: “Nem um pouco”.

Pelas 5 horas, para minha surpresa, vejo Marcelo caminhando pela Avenida Princesa Isabel, vindo certamente do hotel, ele que julgávamos em São Paulo. Chegou risonho, cumprimentando efusivamente a todos, inclusive a “signorina Jandira”, que respondeu discretamente, desviando o olhar, coisa que eu, nunca separado de minhas raízes matutas, bem percebi. Dediquei-me à minha prancheta até o final do expediente, quando saíram todos os funcionários, inclusive Jandira, levada pelo noivo no seu reluzente Chevrolet. Ficamos só Marcelo, que trauteava alegre uma ária italiana, e eu. Olhei-o e desviou o olhar.

Era a hora de dar o troco do apelido de “mezzo pazzo”.

– “Dottore Marcelo, o senhor veio de São Paulo e não me pediu que fosse, como sempre, buscá-lo no aeroporto”.

Balbuciou uma desculpa qualquer, olhando-me desconfiado.

Emendei: “Dottore, posso ser meio louco, mas não sou nem um pouco burro”.

Apenas sorriu um largo sorriso vitorioso, machista e latino.

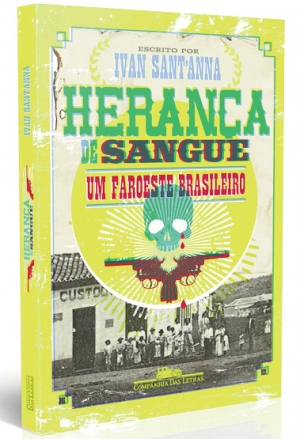

Jornalista relata o sanguinolento jogo de poder que durante mais de um século envolveu,

entre outras, as famílias Paranhos, Ayres, Cunha e Sampaio, causando muitas mortes

[caption id="attachment_9197" align="alignleft" width="300"] Escritor Ivan Sant’Anna narra a história de violência na cidade goiana[/caption]

Se você, leitor goiano, é apreciador de nossa história, não deixe de ler o livro do jornalista Ivan Sant’Anna, “Herança de Sangue – Um Faroeste Brasileiro” (Companhia das Letras – 2012). Foi uma proveitosa recomendação que me fez o desembargador Ney Moura Teles. É uma história precisa, ainda que resumida, da formação social e econômica do município sulino-goiano de Catalão, história abrangente de dois séculos. Vai dos primórdios, quando em 1722 o filho do Anhanguera esteve na região, até 1936, quando o linchamento de um prisioneiro da cadeia local funcionou como uma catarse coletiva, colocando a cidade e o município na modernidade civilizatória.

Catalão era, até então, como o autor evidencia no título de seu livro, um faroeste, regido pela lei das armas. Na passagem para as minas do Rio Vermelho, Bartolomeu Bueno deixou na região um feitor e escravos encarregados de plantio e colheita de mantimentos necessários para a viagem de volta ao litoral. A fertilidade das terras das margens do Paranaíba o teria movido a tomar a providência. Um espanhol da Catalunha, um religioso talvez (seria ele Frei Antônio, um capelão de Bartolomeu Bueno?), teria alguns anos depois, na corrida do ouro, se assentado nas margens do Rio e ali constituído uma fazenda. Daí o nome de Catalão com que ficou conhecido o lugarejo, nome que persistiu com o passar do tempo. Não há certeza, contudo, sobre o nome próprio do espanhol pioneiro. Ivan Sant’Anna não o identifica. Nem o fazem os historiadores goianos, do padre Luís Antônio Silva e Souza ao padre Luiz Palacin Rodriguez.

Ponto obrigatório de passagem para as minas goianas e mato-grossenses, cercado de terras férteis, foi Catalão durante o período áureo um entreposto próspero. Mesmo com a profunda recessão que afetou o centro-oeste brasileiro, com o esgotamento das minas de ouro no fim do século XVIII, Catalão manteve sua economia além da subsistência, enviando gado em pé ou charque para Minas e São Paulo. Sobreviveu assim ao século XIX, até a vinda da Estrada de Ferro, no início da Primeira Guerra Mundial. E experimentou outro ciclo de desenvolvimento, este mais sustentável, que persiste até hoje, pelo século XX afora.

O livro de Sant’Anna relata todo o sanguinolento jogo de poder catalano, que durante mais de um século envolveu entre outras as famílias Paranhos, Ayres, Cunha e Sampaio, causou muitas mortes e carimbou Catalão como uma localidade onde a lei era a do mais forte e do mais armado. A par disso, “Herança de Sangue” faz revelações surpreendentes. A mais espantosa diz respeito ao conhecido escritor Bernardo Guimarães (1825-1884). É sabido que o romancista, cuja obra mais conhecida, talvez por ter sido encenada como uma das lacrimosas telenovelas da Globo, é “A Escrava Isaura”, viveu em Catalão. De fato, ele ali morou por dois períodos, de 1852 a 1855 e de 1861 a 1864. Em ambos, exerceu a função de juiz. Em 1864, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde adquiriu fama como escritor, jornalista e professor. Casou-se com Tereza Maria Gomes em 1867, com quem teve oito filhos. Tereza, mulher culta, chegou a acabar um livro que Bernardo, ao morrer, deixou incompleto.

A sóbria imagem do escritor, cuja foto, na formalidade das gravatas, encontramos nas enciclopédias, nada tem a ver com o Bernardo Guimarães de Catalão. Menos ainda a imagem de patrono da Cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. Do Bernardo Guimarães catalano só restaram traços, nas poesias pornográficas e impublicáveis, feitas pelo escritor, mesmo residindo no Rio de Janeiro ou em Ouro Preto. O Bernardo Guimarães que a cidade goiana conheceu era um boêmio inveterado, amador de pescarias e acampamentos de beira de rio. Em ambos os afazeres era um resistente cachaceiro, seresteiro amante de uma viola e dançador de catira. Pouco trabalhava, embora levasse talento a qualquer coisa que fizesse, fosse um artigo para jornal (escrevia às vezes para o jornal “Atualidade”, do Rio de Janeiro), uma sentença ou um simples despacho. Desleixando-se cada vez mais, vivia em um casarão em mau estado, desmobiliado. Por isso, dormia no chão, forrado com o que houvesse à mão: palhas ou papéis. Poucas vezes tomava banho e jamais aparava cabelo e barba, sempre desgrenhados. Suas roupas eram sujas e amarfanhadas. Com ele dormia a amásia, a mulata Jequitirana, que no dizer de Sant’Anna era “feia, caolha, que mascava fumo o tempo todo”.

Imagino que o leitor, como eu, jamais teria, não lesse o livro, essa imagem, a real, ainda que temporária, do famoso escritor. Salvou-o Couto Magalhães, presidente de Goiás, que seu amigo, não suportava vê-lo desgastar-se naquela devassidão, e em conluio com o chefe político catalano Antônio Paranhos, conseguiu levá-lo para o Rio de Janeiro em 1864, e segurá-lo por lá, em condições de vida mais higiênicas, saudáveis e condignas. Foi a vivência em Catalão que gerou dois romances, ao menos, de Bernardo Guimarães: “A Voz do Pajé”, de 1860 e “O Índio Afonso”, de 1872, este inspirado num facínora famoso de Catalão. “A Escrava Isaura”, de 1875, pode ter sido o terceiro.

Escritor Ivan Sant’Anna narra a história de violência na cidade goiana[/caption]

Se você, leitor goiano, é apreciador de nossa história, não deixe de ler o livro do jornalista Ivan Sant’Anna, “Herança de Sangue – Um Faroeste Brasileiro” (Companhia das Letras – 2012). Foi uma proveitosa recomendação que me fez o desembargador Ney Moura Teles. É uma história precisa, ainda que resumida, da formação social e econômica do município sulino-goiano de Catalão, história abrangente de dois séculos. Vai dos primórdios, quando em 1722 o filho do Anhanguera esteve na região, até 1936, quando o linchamento de um prisioneiro da cadeia local funcionou como uma catarse coletiva, colocando a cidade e o município na modernidade civilizatória.