Opção cultural

A programação traz apresentação das vivências infantis Bloco do Lixo e Dança de Dançar. A entrada é gratuita. Projeto chega às 60 edições

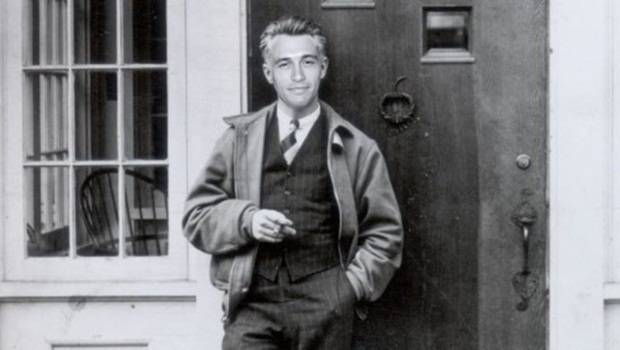

Trata-se de uma foto publicada pela revista argentina Caras y Caretas, em sua edição de 486, 25 de janeiro de 1908. Há oficialmente 38 registros do escritor

Edição terá novamente três dias de shows, previstos para os dias 5, 6 e 7 de abril. Em 2018, evento atraiu público total de 300 mil pessoas

Prêmios para participantes totalizam R$ 3 mil, sendo disputados nos dois últimos dias. Evento é promovido pelo Studio Dançarte

Sob o olhar do eterno, relemos o poema A ponte Mirabeau de Guillaume Apollinaire, que nos remete à passagem do tempo, onde o rio da vida corre célere

Dôniara e A Viagem de Ícaro serão exibidos nesta quinta-feira. Filmes tratam da relação do ser humano com a natureza. Entrada é franca

A obra é um apanhado fotográfico de toda a tradição da festa de Nossa Senhora do Rosário, realizada todos os anos em Catalão

Carlo Chatrian e Mariette Rissembeek assumirão em maio do próximo ano, quando o atual diretor Dieter Kosslick deixará o cargo

Com contribuição principalmente dos festivais de rock, o perfil cultural da capital foi se tornando mais plural. A cidade transcendeu a condição de “terra do sertanejo” e possui hoje uma agenda bem mais movimentada e diversificada, para alegria do público

“O Pai da Menina Morta”, este curto romance inclassificável lançado pela editora Todavia, já pode constar facilmente na lista de melhores livros de 2018

Escrito em 1985, romance distópico da canadense Margaret Atwood voltou a causar alvoroço com lançamento da série televisiva, que chegou à sua segunda temporada. História vislumbra um futuro inquietante, que revela muito sobre comportamentos com os quais ainda lidamos em nossa sociedade, como a objetificação do corpo feminino

Incidente provocou um hematoma e um leve traumatismo cranioencefálico, segundo boletim médico

Autor inscreveu seu nome no cânone americano, mesmo tendo morrido jovem. O poeta nascido em Ohio suicidou-se aos 42 anos

Luzanir Luíza de Moura Peixoto lança “Conservação e Preservação do Calçamento a Paralelepípedo na Cidade de Piracanjuba-GO”

São oferecidos cursos de formação inicial e continuada (FIC) na unidade, que fica no Setor Leste Universitário