Opção cultural

De Evaldo Pereira de Sousa, estudante da Pós-Graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens no Instituto Federal de Brasília (IFB)

O processo de mudança do indivíduo é, certamente, indeterminado, considerando os inúmeros acontecimentos necessários para o alcance da plenitude do ser. Semelhante afirmativa é baseada no documentário Laerte-se, dirigido por Lygia Barbosa da Silva e Eliane Brum.

Trata-se de uma obra sobre o cotidiano e a vida de Laerte Coutinho, mulher trans, cartunista e chargista brasileira, de notória importância no Brasil devido aos trabalhos desenvolvidos em grandes editoriais, como as revistas Veja e ISTOÉ e os jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo.

Laerte decidiu assumir sua transição em 2010 — e falar publicamente sobre ela — e, atualmente, tem promovido discurso de representatividade em defesa dos direitos da pessoa trans no Brasil, por meio das mídias e do seu trabalho no campo artístico.

O filme é marcado pelo cotidiano da protagonista e o processo de reforma de sua residência, sugerindo os processos de (des)construção pelos quais a artista passa em relação à sua imagem, sua narrativa, aceitação, discursos, vida pessoal, familiar e profissional, bem como aos percalços, aflições e reflexões sobre seu corpo e espaços sociais.

O processo de mudança do indivíduo é, certamente, indeterminado, considerando os inúmeros acontecimentos necessários para o alcance da plenitude do ser. Semelhante afirmativa é baseada no documentário Laerte-se, dirigido por Lygia Barbosa da Silva e Eliane Brum.

Trata-se de uma obra sobre o cotidiano e a vida de Laerte Coutinho, mulher trans, cartunista e chargista brasileira, de notória importância no Brasil devido aos trabalhos desenvolvidos em grandes editoriais, como as revistas Veja e ISTOÉ e os jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo.

Laerte decidiu assumir sua transição em 2010 — e falar publicamente sobre ela — e, atualmente, tem promovido discurso de representatividade em defesa dos direitos da pessoa trans no Brasil, por meio das mídias e do seu trabalho no campo artístico.

O filme é marcado pelo cotidiano da protagonista e o processo de reforma de sua residência, sugerindo os processos de (des)construção pelos quais a artista passa em relação à sua imagem, sua narrativa, aceitação, discursos, vida pessoal, familiar e profissional, bem como aos percalços, aflições e reflexões sobre seu corpo e espaços sociais.

Na primeira parte, a artista revela como assumiu para a família a identidade com a qual se identifica. A história é parecida com a de tantas outras pessoas que descobrem a transexualidade na vida adulta, após constituírem família e terem filhos. Quanto a isso, é possível evidenciar os desafios em estabelecerem-se acordos enunciativos entre esses sujeitos. No que tange ao aspecto linguístico — com o marcador de gênero da língua portuguesa (a para o feminino e o para o masculino) —, carece cada vez mais de diálogo entre os agentes do enunciado, já que o tratamento devido nem sempre condiz com a identidade assumida pelas pessoas transexuais, tendo em vista o estranhamento em comparação à identidade praticada pelo indivíduo até a transição.

Ainda acerca da linguagem, a protagonista vincula o aprendizado de ser mulher à assimilação de uma nova língua. Em sua experiência, as relações de tal aprendizado pessoal estabelecem-se entre a mente, o corpo natural e suas transformações — marcadas ora pela assunção do vestuário feminino, ora pelo desvestir para o feminino, com a retirada dos pelos corporais, por exemplo —, bem como pela aceitação do sexo biológico, com o marcador genital masculino, convertendo o cotidiano e as relações interpessoais em aprendizagem.

O valor simbólico dos traços identitários dos corpos traduzem-se num drama para as pessoas trans. Frequentemente, há cobranças acerca de transformações físicas voltadas para o que acrescentar e/ou tirar. Refletir sobre tais cobranças e assumir os corpos da forma como são também é sinal de resistência dos indivíduos trans, tanto quanto naqueles casos em que há alterações físicas, que incluem intervenção e procedimentos cirúrgicos, como próteses mamárias.

Na primeira parte, a artista revela como assumiu para a família a identidade com a qual se identifica. A história é parecida com a de tantas outras pessoas que descobrem a transexualidade na vida adulta, após constituírem família e terem filhos. Quanto a isso, é possível evidenciar os desafios em estabelecerem-se acordos enunciativos entre esses sujeitos. No que tange ao aspecto linguístico — com o marcador de gênero da língua portuguesa (a para o feminino e o para o masculino) —, carece cada vez mais de diálogo entre os agentes do enunciado, já que o tratamento devido nem sempre condiz com a identidade assumida pelas pessoas transexuais, tendo em vista o estranhamento em comparação à identidade praticada pelo indivíduo até a transição.

Ainda acerca da linguagem, a protagonista vincula o aprendizado de ser mulher à assimilação de uma nova língua. Em sua experiência, as relações de tal aprendizado pessoal estabelecem-se entre a mente, o corpo natural e suas transformações — marcadas ora pela assunção do vestuário feminino, ora pelo desvestir para o feminino, com a retirada dos pelos corporais, por exemplo —, bem como pela aceitação do sexo biológico, com o marcador genital masculino, convertendo o cotidiano e as relações interpessoais em aprendizagem.

O valor simbólico dos traços identitários dos corpos traduzem-se num drama para as pessoas trans. Frequentemente, há cobranças acerca de transformações físicas voltadas para o que acrescentar e/ou tirar. Refletir sobre tais cobranças e assumir os corpos da forma como são também é sinal de resistência dos indivíduos trans, tanto quanto naqueles casos em que há alterações físicas, que incluem intervenção e procedimentos cirúrgicos, como próteses mamárias.

Com isso, observa-se uma linha significativa no percurso da artista durante a narrativa do filme. A inquietação da reforma da casa e as modificações geradas no processo de transição refletem uma preocupação profissional. Na visão estética da cartunista, há pontas soltas de suas obras, imperfeições devidas ao processo do qual ela é fruto. Cabe aqui questionar se as inadequações existentes, físicas e profissionais, não decorrem do ser inadequado que Laerte representa no contexto social, subjugado pela alteridade do seu discurso e do seu existir. Isso porque tal forma de existir não é do jeito certo, baseado em modelos binários, como amplamente difundido e aceito, cujas concepções de identidade e de gênero dos seres assentam-se em feminino e masculino.

Outra observação é em relação à orientação sexual, que diz respeito à atração física e/ou emocional entre as pessoas. Como mulher trans, heterossexual – isto é, atraída sexualmente por homens —, desde sua juventude, como socialmente homem, Laerte conviveu com a ideia de que seria mais aceito tornar-se mulher para relacionar-se com homem do que ser um homem que se relaciona afetivamente com outro homem. Isso traz a narrativa pessoal e associada exclusivamente à orientação sexual e à identidade de gênero da Laerte. Não deve ser entendido, pois, como o modelo de comportamento de homens homossexuais, por exemplo, uma vez que estes, em virtude de relacionarem-se com pessoas do mesmo sexo (masculino), não necessariamente se identificam físico e mentalmente com pessoas do sexo oposto (feminino).

Com isso, observa-se uma linha significativa no percurso da artista durante a narrativa do filme. A inquietação da reforma da casa e as modificações geradas no processo de transição refletem uma preocupação profissional. Na visão estética da cartunista, há pontas soltas de suas obras, imperfeições devidas ao processo do qual ela é fruto. Cabe aqui questionar se as inadequações existentes, físicas e profissionais, não decorrem do ser inadequado que Laerte representa no contexto social, subjugado pela alteridade do seu discurso e do seu existir. Isso porque tal forma de existir não é do jeito certo, baseado em modelos binários, como amplamente difundido e aceito, cujas concepções de identidade e de gênero dos seres assentam-se em feminino e masculino.

Outra observação é em relação à orientação sexual, que diz respeito à atração física e/ou emocional entre as pessoas. Como mulher trans, heterossexual – isto é, atraída sexualmente por homens —, desde sua juventude, como socialmente homem, Laerte conviveu com a ideia de que seria mais aceito tornar-se mulher para relacionar-se com homem do que ser um homem que se relaciona afetivamente com outro homem. Isso traz a narrativa pessoal e associada exclusivamente à orientação sexual e à identidade de gênero da Laerte. Não deve ser entendido, pois, como o modelo de comportamento de homens homossexuais, por exemplo, uma vez que estes, em virtude de relacionarem-se com pessoas do mesmo sexo (masculino), não necessariamente se identificam físico e mentalmente com pessoas do sexo oposto (feminino).

As questões de gênero e de identidade propostas no documentário valem-se da problematização e da visão empática de cada eu-espectador, já que o processo abordado expõe a vivência do outro. Ainda assim, as análises devem ser fomentadas dentro da comunidade, pautadas em métodos de tolerância, solidariedade e aceitação dos envolvidos, vez que as questões de gênero e de identidade são construções sociais, que, muitas vezes, são incapazes de refletir os anseios, os corpos e as narrativas de cada indivíduo.

Desse modo, Laerte, que se fez verbo conjugado no nome do documentário, em referência à libertação pessoal, reivindica o direito de ser mulher, tanto quanto o de ser homem. Sendo processo de mudança e constituição física, seu corpo é eternamente inacabado e, dificilmente, estará resolvido.

As questões de gênero e de identidade propostas no documentário valem-se da problematização e da visão empática de cada eu-espectador, já que o processo abordado expõe a vivência do outro. Ainda assim, as análises devem ser fomentadas dentro da comunidade, pautadas em métodos de tolerância, solidariedade e aceitação dos envolvidos, vez que as questões de gênero e de identidade são construções sociais, que, muitas vezes, são incapazes de refletir os anseios, os corpos e as narrativas de cada indivíduo.

Desse modo, Laerte, que se fez verbo conjugado no nome do documentário, em referência à libertação pessoal, reivindica o direito de ser mulher, tanto quanto o de ser homem. Sendo processo de mudança e constituição física, seu corpo é eternamente inacabado e, dificilmente, estará resolvido.

Filme “Mar de Rosas”, dirigido por brasileira durante a ditadura, aborda questões sociopolíticas, psicanálise e rompe com valores da família tradicional

Em sua provável melhor atuação no cinema, Robert Pattinson é a cereja do bolo, mesmo contracenando com o experiente Willem Dafoe

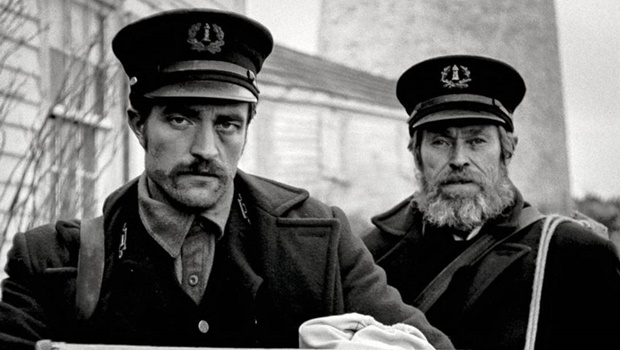

Como uma pintura expressionista sobre a tela, Robert Eggers projeta seu monocromático, sombrio e enigmático “O Farol” no ecrã à frente de nossos olhos. A fotografia onírica é propositalmente precária, já que por se passar nos anos de 1890, o diretor escolheu filmar o longa-metragem em celuloide Double-X 5222 preto e branco de 35mm. A película proporciona uma imagem tão escurecida que a produção teve de usar iluminação bem além do que normalmente é utilizado no cinema. Lâmpadas de halogênio de 500 a 800 watts piscavam a poucos metros de distância dos protagonistas, Robert Pattinson (Ephraim Winslow) e Willem Dafoe (Thomas Wake), que mal se enxergavam durante algumas cenas, enquanto a equipe de produção trabalhava com óculos de sol.

Embora não seja um terror com criaturas satânicas e sonoridade hitchcockiana (vozes ciciosas interrompidas abruptamente por estampidos), Eggers quer contagiar seu espectador com a atmosfera enlouquecedora da misteriosa ilha na Nova Inglaterra. Confinados na inóspita ilhota, os dois faroleiros são incumbidos do óbvio, cuidar do Farol, por quatro semanas. No entanto, eles perdem o barco de resgate e ficam presos por mais tempo em uma tempestade.

[caption id="attachment_231366" align="alignleft" width="300"]

Embora não seja um terror com criaturas satânicas e sonoridade hitchcockiana (vozes ciciosas interrompidas abruptamente por estampidos), Eggers quer contagiar seu espectador com a atmosfera enlouquecedora da misteriosa ilha na Nova Inglaterra. Confinados na inóspita ilhota, os dois faroleiros são incumbidos do óbvio, cuidar do Farol, por quatro semanas. No entanto, eles perdem o barco de resgate e ficam presos por mais tempo em uma tempestade.

[caption id="attachment_231366" align="alignleft" width="300"] Willem Dafoe é Thomas Wake, um marinheiro caricato e desprezível[/caption]

Wake é o chefe da operação, supostamente um marinheiro experiente, com uma perna de pau e todas as características folclóricas, incluindo os jargões. Praticamente uma caricatura. Winslow é o lacônico e soturno novato que vem para substituir o antecessor, que enlouqueceu e morreu por razões desconhecidas no lugar. Sujeitado às piores funções (a ele resta a limpeza das latrinas, transportar rochas e esfregar o chão), cada minuto é suficiente para expandir o ódio que ele sente por seu superior. O farol é exclusivo de Wake, uma função protegida como um segredo precioso.

Pattinson e Dafoe carregam o filme inteiro, já que são as únicas personagens de toda a história. Eles atuam de maneira tão intensa que somos carregados para dentro dessa relação turbulenta entre ambos, que se vêem obrigados a dividir um espaço bastante limitado. Wake, interpretado por Dafoe, é terrivelmente irritante, arrogante e solta gases nojentos em várias cenas. É quase possível sentir o odor de tão envolvidos que ficamos por sua atuação. Winslow, personagem de Pattinson, é cheio de segredos. Cada segundo ao lado de Wake parece uma tortura. Mesmo assim, ele precisa do trabalho para fugir do que seja lá que transformou sua vida em algo tão terrível. Desta vez, com uma atuação tão boa quanto devastadora, ele é a estrela que brilha mais forte neste filme.

Além da insuportável convivência com Wake, Winslow odeia as gaivotas que sobrevoam a todo tempo a ilha e acaba matando uma delas. Com isso, deixa transtornado o chefe, que acredita que as aves carregam as almas dos marinheiros perdidos. Um spoiler pouco nocivo é que em uma cena, Winslow vê uma gaivota caolha. Em outra, ele encontra um crânio com apenas um dos olhos. Poderiam eles, a gaivota e o esqueleto, serem a mesma pessoa? Existe essa interpretação.

[caption id="attachment_231367" align="alignright" width="300"]

Willem Dafoe é Thomas Wake, um marinheiro caricato e desprezível[/caption]

Wake é o chefe da operação, supostamente um marinheiro experiente, com uma perna de pau e todas as características folclóricas, incluindo os jargões. Praticamente uma caricatura. Winslow é o lacônico e soturno novato que vem para substituir o antecessor, que enlouqueceu e morreu por razões desconhecidas no lugar. Sujeitado às piores funções (a ele resta a limpeza das latrinas, transportar rochas e esfregar o chão), cada minuto é suficiente para expandir o ódio que ele sente por seu superior. O farol é exclusivo de Wake, uma função protegida como um segredo precioso.

Pattinson e Dafoe carregam o filme inteiro, já que são as únicas personagens de toda a história. Eles atuam de maneira tão intensa que somos carregados para dentro dessa relação turbulenta entre ambos, que se vêem obrigados a dividir um espaço bastante limitado. Wake, interpretado por Dafoe, é terrivelmente irritante, arrogante e solta gases nojentos em várias cenas. É quase possível sentir o odor de tão envolvidos que ficamos por sua atuação. Winslow, personagem de Pattinson, é cheio de segredos. Cada segundo ao lado de Wake parece uma tortura. Mesmo assim, ele precisa do trabalho para fugir do que seja lá que transformou sua vida em algo tão terrível. Desta vez, com uma atuação tão boa quanto devastadora, ele é a estrela que brilha mais forte neste filme.

Além da insuportável convivência com Wake, Winslow odeia as gaivotas que sobrevoam a todo tempo a ilha e acaba matando uma delas. Com isso, deixa transtornado o chefe, que acredita que as aves carregam as almas dos marinheiros perdidos. Um spoiler pouco nocivo é que em uma cena, Winslow vê uma gaivota caolha. Em outra, ele encontra um crânio com apenas um dos olhos. Poderiam eles, a gaivota e o esqueleto, serem a mesma pessoa? Existe essa interpretação.

[caption id="attachment_231367" align="alignright" width="300"] Robert Pattinson surpreende em atuação como Ephraim Winslow[/caption]

Para expressar o sentimento de claustrofobia das personagens, o cineasta escolheu capturar as cenas na proporção de 1:19:1, em que a tela é quase um quadrado. Além disso, podemos perceber muitas cenas em close up, quando o enquadramento é mais fechado.

Apesar de toda a imagética do longa-metragem parecer muito importante, pela responsabilidade que carrega em transportar quem assiste, não se pode deixar passar batido as entrelinhas. O que Eggers não conta no roteiro, e seria difícil de adivinhar se ele próprio não tivesse revelado em entrevistas, é a relação do filme com a mitologia grega. Wake faz alusão a Proteu, uma deidade marinha, conhecedora de todas as artimanhas e mistérios do mar, capaz de prever acontecimentos vindouros, mas que odiava compartilhar seus conhecimentos com outrem. Em “O Farol”, o cineasta realiza esse inusitado encontro de Proteu com Prometeu, que seria Winslow.

Na mitologia, Prometeu roubou o fogo (uma espécie de conhecimento) dos deuses e deu aos homens, o que os tornou superiores aos outros animais. Como punição, Zeus o mantém acorrentado às pedras do Monte Cáucaso, onde todos os dias uma águia devora suas entranhas, que se regeneram durante a noite, para que sejam comidas novamente no dia seguinte. Uma tortura eterna.

E, da mesma forma como Prometeu roubou o fogo, Winslow deseja roubar a luz do farol de Wake, que exerce algum encantamento inexplicável e é tratada como “she”, ou “ela” em português. No idioma inglês, diferentemente do nosso, coisas não são tratadas como “ele” ou “ela”, mas por um pronome específico, o “it”. Há diversas outras alusões que, se narradas aqui, dariam spoilers muito incisivos e, por isso, melhor encerrarmos por aqui.

Na lista de esnobados pelo Oscar, “O Farol” concorre apenas à categoria de melhor fotografia. Pouco comercial, complexo e sujeito a rejeições mais que a paixões, o filme é distribuído pela Vitrine Filmes, no Brasil, e pela A24, nos Estados Unidos. Aqui, são poucas as salas que projetam a película, limitando sua exibição aos cinemas voltados para o Cult.

Robert Pattinson surpreende em atuação como Ephraim Winslow[/caption]

Para expressar o sentimento de claustrofobia das personagens, o cineasta escolheu capturar as cenas na proporção de 1:19:1, em que a tela é quase um quadrado. Além disso, podemos perceber muitas cenas em close up, quando o enquadramento é mais fechado.

Apesar de toda a imagética do longa-metragem parecer muito importante, pela responsabilidade que carrega em transportar quem assiste, não se pode deixar passar batido as entrelinhas. O que Eggers não conta no roteiro, e seria difícil de adivinhar se ele próprio não tivesse revelado em entrevistas, é a relação do filme com a mitologia grega. Wake faz alusão a Proteu, uma deidade marinha, conhecedora de todas as artimanhas e mistérios do mar, capaz de prever acontecimentos vindouros, mas que odiava compartilhar seus conhecimentos com outrem. Em “O Farol”, o cineasta realiza esse inusitado encontro de Proteu com Prometeu, que seria Winslow.

Na mitologia, Prometeu roubou o fogo (uma espécie de conhecimento) dos deuses e deu aos homens, o que os tornou superiores aos outros animais. Como punição, Zeus o mantém acorrentado às pedras do Monte Cáucaso, onde todos os dias uma águia devora suas entranhas, que se regeneram durante a noite, para que sejam comidas novamente no dia seguinte. Uma tortura eterna.

E, da mesma forma como Prometeu roubou o fogo, Winslow deseja roubar a luz do farol de Wake, que exerce algum encantamento inexplicável e é tratada como “she”, ou “ela” em português. No idioma inglês, diferentemente do nosso, coisas não são tratadas como “ele” ou “ela”, mas por um pronome específico, o “it”. Há diversas outras alusões que, se narradas aqui, dariam spoilers muito incisivos e, por isso, melhor encerrarmos por aqui.

Na lista de esnobados pelo Oscar, “O Farol” concorre apenas à categoria de melhor fotografia. Pouco comercial, complexo e sujeito a rejeições mais que a paixões, o filme é distribuído pela Vitrine Filmes, no Brasil, e pela A24, nos Estados Unidos. Aqui, são poucas as salas que projetam a película, limitando sua exibição aos cinemas voltados para o Cult.

Realidade virtualmente polarizada leva parte da população a acreditar que só é possível uma narrativa dos fatos, em que outra visão dos acontecimentos recentes seria um delírio

O livro aborda o que sempre atormenta o homem: suas fragilidades e impotência diante do vazio, do mistério e do insondável

Sonhador, sem um objetivo concreto, o protagonista perambula pelas ruas sem esperança de encontrar respostas para seus questionamentos

“Carcará… não vai morrer de fome, Carcará… mais coragem do que homem”

[caption id="attachment_230190" align="alignnone" width="620"] "Bacurau" e "Parasita" têm a luta de classe como centro de sua narrativa | Fotos: Reprodução[/caption]

Coréia do Sul e Brasil, quem diria que produções de países tão distantes fisicamente um do outro poderiam abordar temas tão semelhantes. Não dá para falar pelo sul-coreanos, mas é fato que é difícil não enxergar ao menos um pouco de Brasil na temática de "Parasita" — filme que vem sendo aclamado pela crítica e pela temporada de premiações do cinema.

Por outro lado, aqui, se tem "Bacurau" que, se pensarmos que se trata de uma história passada no sertão nordestino, as semelhanças temáticas com "Parasita" se tornam poucos óbvias. Mas não é isso que ocorre. Bem, vamos para as sinopses (com spoilers).

A produção nacional, dirigida pelos pernambucanos Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, aborda um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau. Após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa.

Aos poucos, a população percebe algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Ao mesmo tempo, carros se tornam alvos de tiros e cadáveres começam a aparecer. Chega-se, então, à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

O inimigo, como é visto ao longo do filme, é um grupo de estrangeiros que aparentemente escolheram o povoado para realizar uma espécie de jogo em que ganha o que matar mais pessoas. Ao fazer essa escolha, os vilões, em sua maioria estadunidenses, demonstram ter uma visão completamente desumanizada dessa população pobre e não branca do Brasil.

Aí temos o primeiro ponto em comum com "Parasita". A produção do diretor Bong Joon-ho trata da família Ki-taek, que está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Ao longo da narrativa observamos, para além das “pilantragens” da família Ki-taek, a visão que o núcleo rico tem de seus empregados pobres. Não uma, mas em diversas cenas, personagens ricos criticam o cheiro dos mais pobres de maneira mais que depreciativa. Uma forma, um pouco mais subjetiva, de desumanizar os subalternos.

Mas o ápice da semelhança se dá nos plot twists, isto é, nas reviravoltas de ambas as histórias. Na primeira, a matança iniciada pelos gringos se volta contra eles e a população local se une contra os forasteiros utilizando de armamentos e do saber herdado dos cangaceiros da região. Na segunda, em um momento em que ricos fazem pensar que um menino assustado é pior do que a morte dos pobres, os últimos se rebelam e se voltam contra a classe alta em uma cena sangrenta.

Aliás sangue é o que marca e simboliza, em "Bacurau" e em "Parasita", a vingança de oprimidos contra opressores. No filme brasileiro com um fim mais bem-sucedido que no segundo. Mas o ponto aqui não é este.

Ambos aclamados pela crítica, dadas as devidas proporções, os filmes provocam uma empatia controversa por mirar numa suposta justiça social baseada na vingança. Em uma visão quase anárquica, no sentido revolucionário da palavra, com takes que lembram os sangrentos enfrentamentos de Quentin Tarantino (apesar de não serem inspirados).

"Bacurau" e "Parasita" têm a luta de classe como centro de sua narrativa | Fotos: Reprodução[/caption]

Coréia do Sul e Brasil, quem diria que produções de países tão distantes fisicamente um do outro poderiam abordar temas tão semelhantes. Não dá para falar pelo sul-coreanos, mas é fato que é difícil não enxergar ao menos um pouco de Brasil na temática de "Parasita" — filme que vem sendo aclamado pela crítica e pela temporada de premiações do cinema.

Por outro lado, aqui, se tem "Bacurau" que, se pensarmos que se trata de uma história passada no sertão nordestino, as semelhanças temáticas com "Parasita" se tornam poucos óbvias. Mas não é isso que ocorre. Bem, vamos para as sinopses (com spoilers).

A produção nacional, dirigida pelos pernambucanos Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, aborda um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro, chamado Bacurau. Após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa.

Aos poucos, a população percebe algo estranho na região: enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade pela primeira vez. Ao mesmo tempo, carros se tornam alvos de tiros e cadáveres começam a aparecer. Chega-se, então, à conclusão de que estão sendo atacados. Falta identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa.

O inimigo, como é visto ao longo do filme, é um grupo de estrangeiros que aparentemente escolheram o povoado para realizar uma espécie de jogo em que ganha o que matar mais pessoas. Ao fazer essa escolha, os vilões, em sua maioria estadunidenses, demonstram ter uma visão completamente desumanizada dessa população pobre e não branca do Brasil.

Aí temos o primeiro ponto em comum com "Parasita". A produção do diretor Bong Joon-ho trata da família Ki-taek, que está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.

Ao longo da narrativa observamos, para além das “pilantragens” da família Ki-taek, a visão que o núcleo rico tem de seus empregados pobres. Não uma, mas em diversas cenas, personagens ricos criticam o cheiro dos mais pobres de maneira mais que depreciativa. Uma forma, um pouco mais subjetiva, de desumanizar os subalternos.

Mas o ápice da semelhança se dá nos plot twists, isto é, nas reviravoltas de ambas as histórias. Na primeira, a matança iniciada pelos gringos se volta contra eles e a população local se une contra os forasteiros utilizando de armamentos e do saber herdado dos cangaceiros da região. Na segunda, em um momento em que ricos fazem pensar que um menino assustado é pior do que a morte dos pobres, os últimos se rebelam e se voltam contra a classe alta em uma cena sangrenta.

Aliás sangue é o que marca e simboliza, em "Bacurau" e em "Parasita", a vingança de oprimidos contra opressores. No filme brasileiro com um fim mais bem-sucedido que no segundo. Mas o ponto aqui não é este.

Ambos aclamados pela crítica, dadas as devidas proporções, os filmes provocam uma empatia controversa por mirar numa suposta justiça social baseada na vingança. Em uma visão quase anárquica, no sentido revolucionário da palavra, com takes que lembram os sangrentos enfrentamentos de Quentin Tarantino (apesar de não serem inspirados).

Ambos os diretores não economizam na visão trágica que querem deixar das cenas das mortes. E tampouco são singelos com o sentimento eufórico de vingança quando se trata da morte dos respectivos personagens opressores.

Pode o Subalterno Falar?

A escritora indiana, Gayatri Chakravorty Spivak, tida como pós-colonial, é autora do livro “Pode o Subalterno falar?” (UFMG, Coleção Babel, 133 páginas). Uma reflexão densa que termina sem deixar respostas definidas, afinal a intenção aqui é perguntar. E é isso que essas produções cinematográficas fazem: perguntam por meio da metáfora sangrenta sem deixar nada respondido. Pode subalterno falar? Sou a favor da máxima: Ele já fala.

"Carcará", do maranhense João do Vale, traz consigo uma reflexão sobre a escassez do sertão, mas coloca como personagem central o pássaro que “não vai morrer de fome”. E é isso que, por fim, une as narrativas. A luta pela sobrevivência dos menos abastados é, por imposição, mais violenta. “Pega, mata e come."

Ambos os diretores não economizam na visão trágica que querem deixar das cenas das mortes. E tampouco são singelos com o sentimento eufórico de vingança quando se trata da morte dos respectivos personagens opressores.

Pode o Subalterno Falar?

A escritora indiana, Gayatri Chakravorty Spivak, tida como pós-colonial, é autora do livro “Pode o Subalterno falar?” (UFMG, Coleção Babel, 133 páginas). Uma reflexão densa que termina sem deixar respostas definidas, afinal a intenção aqui é perguntar. E é isso que essas produções cinematográficas fazem: perguntam por meio da metáfora sangrenta sem deixar nada respondido. Pode subalterno falar? Sou a favor da máxima: Ele já fala.

"Carcará", do maranhense João do Vale, traz consigo uma reflexão sobre a escassez do sertão, mas coloca como personagem central o pássaro que “não vai morrer de fome”. E é isso que, por fim, une as narrativas. A luta pela sobrevivência dos menos abastados é, por imposição, mais violenta. “Pega, mata e come."

Confira a interpretação pioneira de Maria Bethânia para "Carcará"

https://www.youtube.com/watch?v=Mw6uxqmHBNY

Carlos Fico diz que livro de Paulo César Gomes “é grande contribuição para a historiografia sobre as relações internacionais da ditadura militar”

Carlos Augusto Silva

Especial para o Jornal Opção

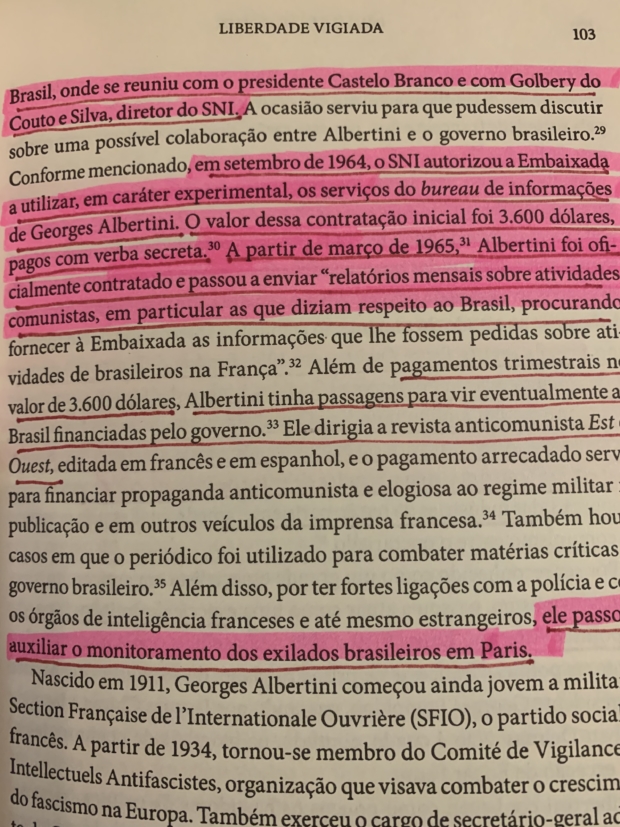

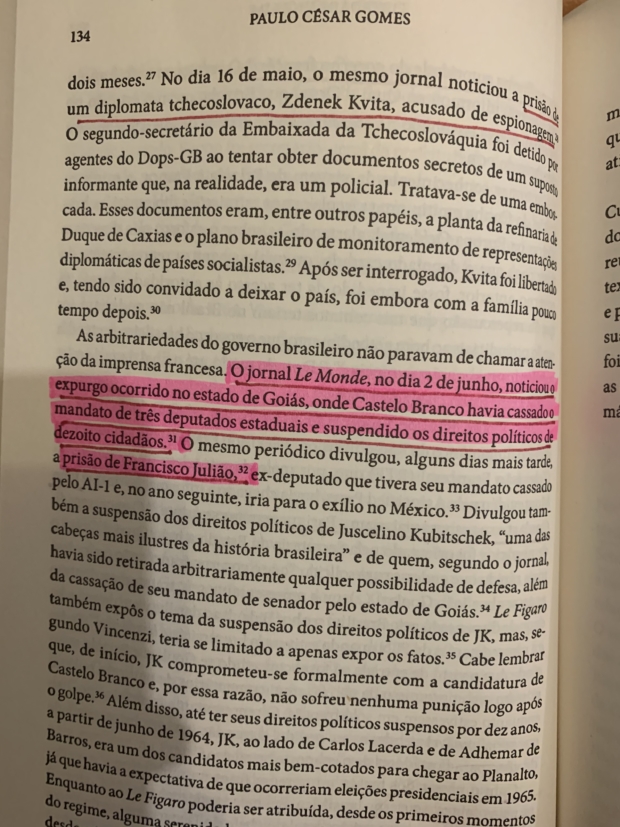

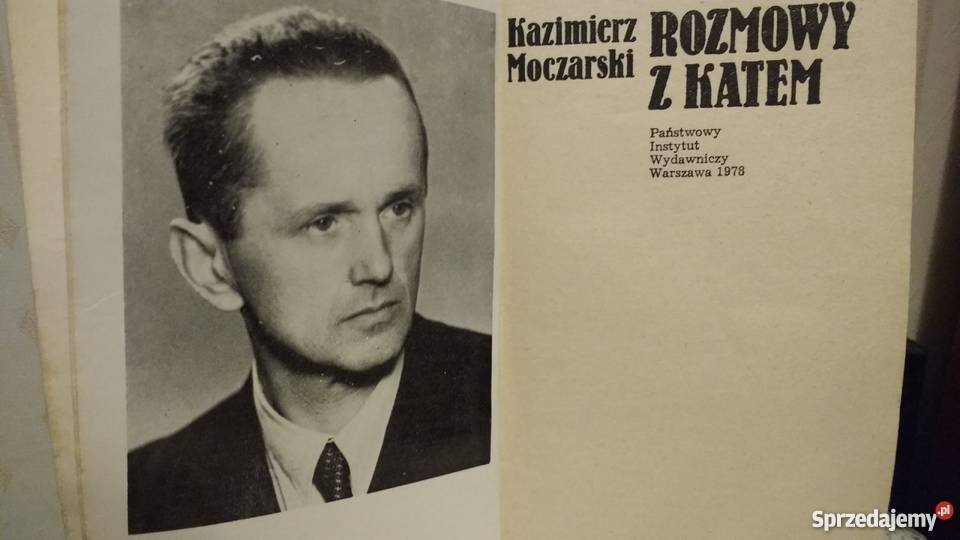

Doutor em História, Paulo César Gomes escreveu um notável livro, fartamente baseado em documentação inédita e dialogando de maneira enriquecedora com a bibliografia que discute a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985). Foram 21 anos de arbítrio. Trata-se de “Liberdade Vigiada – As Relações Entre a Ditadura Militar Brasileira e o Governo Francês: do Golpe à Anistia” (Record, 559 páginas). A obra, escoimada de amplas citações teóricas – típicas de trabalhos que devem ser apresentados a uma banca examinadora, que cobra as raízes das interpretações –, resulta de sua tese de doutorado apresentada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A pesquisa, mais do que revisar, inova e avanço pontos – melhorando a bibliografia.

No prefácio do livro, Carlos Fico, um dos mais categorizados historiadores do país e orientador da tese de Paulo César Gomes, assinala: “A versão segundo a qual, durante a ditadura militar, o Ministério das Relações Exteriores não se contaminou com a repressão – essa, infelizmente, não se sustenta. Não foram apenas alguns poucos diplomatas que auxiliaram o regime militar: a instituição como um todo rodava nesse sentido, e ‘Liberdade Vigiada’ não deixa dúvida sobre isso. Do mesmo modo, a imagem da França como país que acolheu tantos brasileiros fica um pouco chamuscada quando vemos que o governo francês os mantinha sob vigilância e chegou a colaborar com as autoridades brasileiras”.

Carlos Fico sublinha que o livro “é grande contribuição para a historiografia sobre as relações internacionais da ditadura militar brasileira”. Quem diz isto é um dos mais importantes pesquisadores do tema ditadura.

Paulo César Gomes também é autor do livro "Os Bispos Católicos e a Ditadura Militar Brasileira -- A Visão da Espionagem" (Record).

Um historiador jovem, com duas obras densas, que lançam luzes novas sobre a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985). Qual é a motivação íntima de seu interesse em compreender o período e a ser um historiador da ditadura?

Há mais de dez anos venho pesquisando temas relacionados à ditadura militar brasileira. Desde o início, interessei-me por analisar a perspectiva do Estado ao longo desses anos, por isso a constante utilização de documentos oficiais como fonte de pesquisa, incluindo aqueles produzidos de modo clandestino por órgãos governamentais. Nunca me atraiu estudar as memórias das esquerdas sobre esse período da história brasileira, mesmo porque o que era apenas uma suspeita, tornou-se uma evidência histórica, isto é, o que era possível ser descoberto a partir de fontes dessa natureza já se esgotou. Não há mais quase nada de novo a ser dito a partir do ponto de vista dos movimentos de esquerda – democráticos ou revolucionários. Para que eu não seja mal compreendido, explico melhor: do ponto de vista historiográfico, ainda há muito a ser descoberto sobre a ditadura, no entanto, essas descobertas não virão das memórias cristalizadas das esquerdas. Isso não significa que a história das esquerdas durante o regime não possua temas a serem aprofundados, como é o caso dos justiçamentos praticados por militantes de grupos armados.

Doutor em História, Paulo César Gomes escreveu um notável livro, fartamente baseado em documentação inédita e dialogando de maneira enriquecedora com a bibliografia que discute a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985). Foram 21 anos de arbítrio. Trata-se de “Liberdade Vigiada – As Relações Entre a Ditadura Militar Brasileira e o Governo Francês: do Golpe à Anistia” (Record, 559 páginas). A obra, escoimada de amplas citações teóricas – típicas de trabalhos que devem ser apresentados a uma banca examinadora, que cobra as raízes das interpretações –, resulta de sua tese de doutorado apresentada na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A pesquisa, mais do que revisar, inova e avanço pontos – melhorando a bibliografia.

No prefácio do livro, Carlos Fico, um dos mais categorizados historiadores do país e orientador da tese de Paulo César Gomes, assinala: “A versão segundo a qual, durante a ditadura militar, o Ministério das Relações Exteriores não se contaminou com a repressão – essa, infelizmente, não se sustenta. Não foram apenas alguns poucos diplomatas que auxiliaram o regime militar: a instituição como um todo rodava nesse sentido, e ‘Liberdade Vigiada’ não deixa dúvida sobre isso. Do mesmo modo, a imagem da França como país que acolheu tantos brasileiros fica um pouco chamuscada quando vemos que o governo francês os mantinha sob vigilância e chegou a colaborar com as autoridades brasileiras”.

Carlos Fico sublinha que o livro “é grande contribuição para a historiografia sobre as relações internacionais da ditadura militar brasileira”. Quem diz isto é um dos mais importantes pesquisadores do tema ditadura.

Paulo César Gomes também é autor do livro "Os Bispos Católicos e a Ditadura Militar Brasileira -- A Visão da Espionagem" (Record).

Um historiador jovem, com duas obras densas, que lançam luzes novas sobre a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985). Qual é a motivação íntima de seu interesse em compreender o período e a ser um historiador da ditadura?

Há mais de dez anos venho pesquisando temas relacionados à ditadura militar brasileira. Desde o início, interessei-me por analisar a perspectiva do Estado ao longo desses anos, por isso a constante utilização de documentos oficiais como fonte de pesquisa, incluindo aqueles produzidos de modo clandestino por órgãos governamentais. Nunca me atraiu estudar as memórias das esquerdas sobre esse período da história brasileira, mesmo porque o que era apenas uma suspeita, tornou-se uma evidência histórica, isto é, o que era possível ser descoberto a partir de fontes dessa natureza já se esgotou. Não há mais quase nada de novo a ser dito a partir do ponto de vista dos movimentos de esquerda – democráticos ou revolucionários. Para que eu não seja mal compreendido, explico melhor: do ponto de vista historiográfico, ainda há muito a ser descoberto sobre a ditadura, no entanto, essas descobertas não virão das memórias cristalizadas das esquerdas. Isso não significa que a história das esquerdas durante o regime não possua temas a serem aprofundados, como é o caso dos justiçamentos praticados por militantes de grupos armados.

Em diversos momentos, fui questionado a respeito das possíveis novidades que podem ser reveladas acerca do período ditatorial. Venho afirmando que há, fundamentalmente, cinco grandes possibilidades de pesquisa: arquivos estrangeiros, sobretudo provenientes das democracias europeias e dos países outrora comunistas; entidades internacionais, como aquelas ligadas à Organização das Nações Unidas; acervos de órgãos de segurança e informações militares, que até hoje as Forças Armadas insistem em manter sob sigilo; memórias de indivíduos ou grupos que atuaram direta ou indiretamente no complexo aparato repressivo da ditadura (polícia política, espionagem, censura política, censura da moral e dos bons costumes, propaganda e órgãos especializados em perseguir pretensos corruptos); e, talvez o campo mais desconhecido para os pesquisadores, a vida das pessoas comuns, que muitas vezes nem tinham consciência de estarem vivendo sob um regime de exceção. Ainda assim, ressalto, avanços no âmbito da historiografia não se equivalem necessariamente à divulgação do conhecimento histórico para um público mais amplo, o que está inserido na chamada história pública. Não há dúvida de que deve fazer parte da função social dos historiadores o esforço para que a História, produzida no âmbito acadêmico por profissionais sérios e bem qualificados, seja difundida para a sociedade de maneira geral. Esse movimento, por óbvio, não deve ignorar as memórias dos militantes dos grupos de esquerda, que têm um forte e importante aspecto de denúncia de violações aos direitos humanos, bem como o conhecimento histórico produzido por meio da análise das diversas outras fontes as quais temos acesso.

Fale sobre seus dois livros....

Apesar de tratarem de temas distintos, meus dois livros têm ao menos um ponto em comum: ambos buscam analisar os mecanismos construídos paulatinamente pelo Estado brasileiro para buscar controlar indivíduos considerados nocivos para a segurança nacional, tanto no Brasil como no exterior. Um controle que ultrapassava as questões estritamente políticas, mas que se preocupava sobremaneira com aspectos morais e comportamentais. Assim, posso dizer que minha principal motivação para pesquisar a ditadura militar brasileira é buscar compreender de que modo um Estado composto por grupos sociais extremamente conservadores colocou em prática políticas autoritárias que, em certa medida, eram legitimadas por parte significativa de sua população. Então, fica cada vez mais claro que meu principal interesse vem se tornando menos a ditadura militar e mais as práticas autoritárias do Estado brasileiro, em uma duração mais longa, com relação a determinadas parcelas de nossa sociedade, bem como o autoritarismo existente nas relações entre diferentes grupos sociais. Decerto, quando penso em termos de construção de uma trajetória de pesquisador a longo prazo, meu próximo passo será analisar práticas autoritárias contemporâneas em perspectiva global. Pretendo ir abandonando, aos poucos, os temas estritamente ligados à ditadura brasileira, assim como uma perspectiva analítica de cunho nacional, e aprofundar meus estudos do autoritarismo como uma categoria que ultrapassa fronteiras políticas tanto do ponto de vista geográfico, como ideológico – levando em consideração a tradicional divisão entre direita e esquerda.

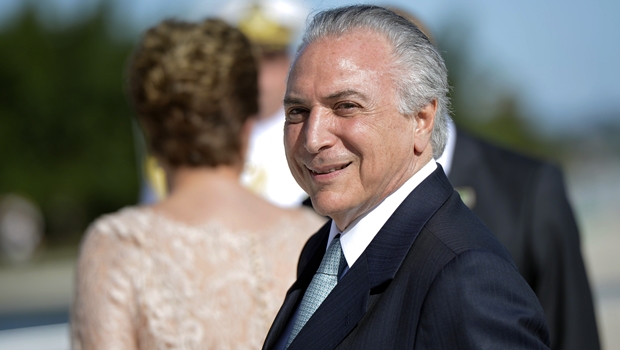

[caption id="attachment_230178" align="aligncenter" width="620"]

Em diversos momentos, fui questionado a respeito das possíveis novidades que podem ser reveladas acerca do período ditatorial. Venho afirmando que há, fundamentalmente, cinco grandes possibilidades de pesquisa: arquivos estrangeiros, sobretudo provenientes das democracias europeias e dos países outrora comunistas; entidades internacionais, como aquelas ligadas à Organização das Nações Unidas; acervos de órgãos de segurança e informações militares, que até hoje as Forças Armadas insistem em manter sob sigilo; memórias de indivíduos ou grupos que atuaram direta ou indiretamente no complexo aparato repressivo da ditadura (polícia política, espionagem, censura política, censura da moral e dos bons costumes, propaganda e órgãos especializados em perseguir pretensos corruptos); e, talvez o campo mais desconhecido para os pesquisadores, a vida das pessoas comuns, que muitas vezes nem tinham consciência de estarem vivendo sob um regime de exceção. Ainda assim, ressalto, avanços no âmbito da historiografia não se equivalem necessariamente à divulgação do conhecimento histórico para um público mais amplo, o que está inserido na chamada história pública. Não há dúvida de que deve fazer parte da função social dos historiadores o esforço para que a História, produzida no âmbito acadêmico por profissionais sérios e bem qualificados, seja difundida para a sociedade de maneira geral. Esse movimento, por óbvio, não deve ignorar as memórias dos militantes dos grupos de esquerda, que têm um forte e importante aspecto de denúncia de violações aos direitos humanos, bem como o conhecimento histórico produzido por meio da análise das diversas outras fontes as quais temos acesso.

Fale sobre seus dois livros....

Apesar de tratarem de temas distintos, meus dois livros têm ao menos um ponto em comum: ambos buscam analisar os mecanismos construídos paulatinamente pelo Estado brasileiro para buscar controlar indivíduos considerados nocivos para a segurança nacional, tanto no Brasil como no exterior. Um controle que ultrapassava as questões estritamente políticas, mas que se preocupava sobremaneira com aspectos morais e comportamentais. Assim, posso dizer que minha principal motivação para pesquisar a ditadura militar brasileira é buscar compreender de que modo um Estado composto por grupos sociais extremamente conservadores colocou em prática políticas autoritárias que, em certa medida, eram legitimadas por parte significativa de sua população. Então, fica cada vez mais claro que meu principal interesse vem se tornando menos a ditadura militar e mais as práticas autoritárias do Estado brasileiro, em uma duração mais longa, com relação a determinadas parcelas de nossa sociedade, bem como o autoritarismo existente nas relações entre diferentes grupos sociais. Decerto, quando penso em termos de construção de uma trajetória de pesquisador a longo prazo, meu próximo passo será analisar práticas autoritárias contemporâneas em perspectiva global. Pretendo ir abandonando, aos poucos, os temas estritamente ligados à ditadura brasileira, assim como uma perspectiva analítica de cunho nacional, e aprofundar meus estudos do autoritarismo como uma categoria que ultrapassa fronteiras políticas tanto do ponto de vista geográfico, como ideológico – levando em consideração a tradicional divisão entre direita e esquerda.

[caption id="attachment_230178" align="aligncenter" width="620"] Paulo César Gomes, doutor em História pela UFRJ | Foto: Rodrigo Benatti[/caption]

Comente um pouco de sua trajetória pessoal. Construiu sua carreira acadêmica e profissional no Rio de Janeiro, mas é de Brasília. O que o fez deixar a capital federal e vir para o Rio de Janeiro?

Minha trajetória pessoal não é, digamos, muito ortodoxa. Eu iniciei a graduação em História aos 18 anos na UnB. No entanto, naquela época eu estudava ballet clássico com Heloísa Almeida e Gisèle Santoro, viúva do maestro e compositor Cláudio Santoro. Eu já havia decidido que iria me profissionalizar como bailarino, por isso recebi recomendações para que continuasse meus estudos no Rio, já que em Brasília, até hoje, não há um mercado profissional de dança. Foi quando fiz o exame para a Escola de Dança do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ao ser aprovado, passei a ter uma formação muito completa, pois a escola sempre teve preocupação em oferecer o ensino de diferentes estilos de dança, mas também de disciplinas teóricas e metodológicas. Essa fase não durou muito. Logo percebi que não tinha talento suficiente para construir uma carreira profissional consistente no mundo da dança. Então resolvi voltar para a universidade. Prestei vestibular e reiniciei a graduação em História, dessa vez na UFRJ. A paixão pela História começou nesse momento, sobretudo quando comecei a ser orientado pelo professor Carlos Fico, no segundo período do curso. A ele devo a percepção de que poderia fazer um bom trabalho como historiador. A orientação durou até o final do doutorado e foi muito definidora para meus direcionamentos profissionais. Hoje, embora continue a visitar frequentemente minha cidade natal, tenho relações muito mais fortes com o Rio do que com Brasília, até mesmo por ter começado a construir minha carreira profissional aqui.

Ainda é necessário, para os intelectuais, artistas e pensadores brasileiros, deslocarem-se para o eixo Rio-São Paulo para melhor divulgarem seus trabalhos, encontrarem maior/melhor horizonte de diálogo, infraestrutura, bibliotecas, arquivos e todas as necessidades que cercam o cotidiano de um pesquisador, incluindo a visibilidade e o fato de que elas podem repercutir, deste eixo, com maior facilidade, em território nacional?

Infelizmente, a realidade predominante ainda é esta. Do ponto de vista da historiografia sobre a ditadura, bem como da produção de outros profissionais que trabalham com esse tema, há trabalhos muito importantes sendo produzidos em diferentes regiões do Brasil e mesmo no exterior. No entanto, essa produção, com raras exceções, acaba tendo uma circulação restrita, mesmo que a internet venha mudando esse cenário. Além disso, observo que há pouco diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento. Quando entrevisto, para meu site História da Ditadura, um artista visual ou um escritor de ficção, por exemplo, cujos trabalhos dialogam com autoritarismo e repressão, é muito comum que os estudantes, professores e pesquisadores de História que acessam o site desconheçam essas pessoas. Esse é um aspecto que considero importante em minha perspectiva da divulgação do conhecimento histórico, isto é, procuro subverter as tradicionais divisões entre os campos disciplinares científicos ou artísticos. Interessa-me sobremodo mapear as diferentes narrativas que são produzidas acerca da ditadura brasileira, principalmente em se tratando de práticas autoritárias e repressivas.

Paulo César Gomes, doutor em História pela UFRJ | Foto: Rodrigo Benatti[/caption]

Comente um pouco de sua trajetória pessoal. Construiu sua carreira acadêmica e profissional no Rio de Janeiro, mas é de Brasília. O que o fez deixar a capital federal e vir para o Rio de Janeiro?

Minha trajetória pessoal não é, digamos, muito ortodoxa. Eu iniciei a graduação em História aos 18 anos na UnB. No entanto, naquela época eu estudava ballet clássico com Heloísa Almeida e Gisèle Santoro, viúva do maestro e compositor Cláudio Santoro. Eu já havia decidido que iria me profissionalizar como bailarino, por isso recebi recomendações para que continuasse meus estudos no Rio, já que em Brasília, até hoje, não há um mercado profissional de dança. Foi quando fiz o exame para a Escola de Dança do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ao ser aprovado, passei a ter uma formação muito completa, pois a escola sempre teve preocupação em oferecer o ensino de diferentes estilos de dança, mas também de disciplinas teóricas e metodológicas. Essa fase não durou muito. Logo percebi que não tinha talento suficiente para construir uma carreira profissional consistente no mundo da dança. Então resolvi voltar para a universidade. Prestei vestibular e reiniciei a graduação em História, dessa vez na UFRJ. A paixão pela História começou nesse momento, sobretudo quando comecei a ser orientado pelo professor Carlos Fico, no segundo período do curso. A ele devo a percepção de que poderia fazer um bom trabalho como historiador. A orientação durou até o final do doutorado e foi muito definidora para meus direcionamentos profissionais. Hoje, embora continue a visitar frequentemente minha cidade natal, tenho relações muito mais fortes com o Rio do que com Brasília, até mesmo por ter começado a construir minha carreira profissional aqui.

Ainda é necessário, para os intelectuais, artistas e pensadores brasileiros, deslocarem-se para o eixo Rio-São Paulo para melhor divulgarem seus trabalhos, encontrarem maior/melhor horizonte de diálogo, infraestrutura, bibliotecas, arquivos e todas as necessidades que cercam o cotidiano de um pesquisador, incluindo a visibilidade e o fato de que elas podem repercutir, deste eixo, com maior facilidade, em território nacional?

Infelizmente, a realidade predominante ainda é esta. Do ponto de vista da historiografia sobre a ditadura, bem como da produção de outros profissionais que trabalham com esse tema, há trabalhos muito importantes sendo produzidos em diferentes regiões do Brasil e mesmo no exterior. No entanto, essa produção, com raras exceções, acaba tendo uma circulação restrita, mesmo que a internet venha mudando esse cenário. Além disso, observo que há pouco diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento. Quando entrevisto, para meu site História da Ditadura, um artista visual ou um escritor de ficção, por exemplo, cujos trabalhos dialogam com autoritarismo e repressão, é muito comum que os estudantes, professores e pesquisadores de História que acessam o site desconheçam essas pessoas. Esse é um aspecto que considero importante em minha perspectiva da divulgação do conhecimento histórico, isto é, procuro subverter as tradicionais divisões entre os campos disciplinares científicos ou artísticos. Interessa-me sobremodo mapear as diferentes narrativas que são produzidas acerca da ditadura brasileira, principalmente em se tratando de práticas autoritárias e repressivas.

Alguns dos princípios fundamentais do trabalho que venho fazendo na área da divulgação científica são tanto levar o que vem sendo produzido nas universidades, em linguagem e em formatos mais acessíveis, para um público mais amplo, como promover diálogos entre as diferentes áreas que estão lidando com as temáticas ligadas à ditadura. Procuro, ainda, divulgar trabalhos produzidos em regiões do país que estejam foram do centro Sul-Sudeste. Reconheço que é uma tarefa ambiciosa e, em certa medida, irrealizável por um projeto tão pequeno como o meu, que, ademais, não conta com nenhuma fonte externa de financiamento.

Da mesma forma, é preciso ressaltar que a infraestrutura de trabalho para a produção de conhecimento é precária, em diferentes níveis, em todo o Brasil, com exceção, talvez, de algumas cidades no estado de São Paulo. Mesmo o Rio de Janeiro tem falhas gritantes nesse quesito. Não há dúvidas de que a maioria das cidades brasileiras, mesmo nos estados mais ricos, não possuem bibliotecas e arquivos. Lamentavelmente, a tendência é que a situação se agrave, já que temos um governo de extrema-direita que despreza a educação, a ciência e a cultura. O crescimento dos polos de produção de conhecimento, que vínhamos experimentando nos governos anteriores, já está sendo revertido. Certamente, quem mais sofrerá prejuízos são as pequenas universidades e os campi acadêmicos criados em lugares distantes dos grandes centros urbanos. Esse processo de desmantelamento amplo da produção do conhecimento está em pleno andamento e a perspectiva para os próximos anos não é nada alentadora.

A opção e a valorização maior dada aos documentos oficiais do que aos relatos de memória e depoimentos dão um tônus superior na busca do status de verdade que o texto historiográfico deseja oferecer ao leitor? Os documentos, por mais objetivos que sejam, são examinados, são produzidos, e sabem que resistirão ao tempo; une-se a isso o fato de que, ao serem “entrevistados” pelo historiador, não fogem das crenças e paixões daquele que faz as perguntas. Por que documentos oficiais recebem, como o sr. afirma no seu trabalho, um destaque maior do que outros tipos de fontes consultadas?

Discordo veemente da perspectiva de que os documentos oficiais possuam qualquer tipo de privilégio heurístico quando se busca a verdade histórica. Não há hierarquia entre as fontes utilizadas para se produzir conhecimento histórico acadêmico. Há muito os historiadores abandonaram a pretensão de apreender o passado tal qual ocorreu, bem como os documentos oficiais não são mais vistos como superiores a outros tipos de fontes históricas. Qualquer tipo de vestígio sobre o passado, consideradas suas especificidades, deve ser analisado com grande rigor metodológico. As respostas oferecidas por documentos escritos, oficiais ou não, fontes iconográficas e audiovisuais, mapas, depoimentos, textos ficcionais, entre outros, estão sempre sujeitas à subjetividade do pesquisador. Certamente, continuamos buscando produzir um conhecimento o mais objetivo possível, mas com a consciência de que a narrativa histórica é temporal e instável e, portanto, o status de verdade em História deve ser analisado com muito cuidado. Ao contrário do que certas correntes historiográficas tendem a afirmar, a revisão acadêmica do conhecimento histórico faz parte da prática cotidiana dos historiadores e contribui para que tenhamos visões mais aprofundadas e sofisticadas do passado. Isso não significa negar os fatos históricos que, mesmo podendo ser objeto de múltiplas interpretações, representam os fios que nos ligam ao passado e nos permitem alcançar a verdade histórica. Lembrando que qualquer tipo de representação sobre o passado jamais conseguirá apreender a história tal qual ocorreu. A lógica do discurso, por meio do qual buscamos acessar o passado, é diferente da lógica do real que, por limitações ontológicas, jamais conseguiremos reproduzir. Esse posicionamento historiográfico nada tem a ver com os movimentos negacionistas que observamos acontecer no mundo contemporâneo, incluindo o Brasil. A produção historiográfica é uma prática coletiva. Assim, há certos consensos alcançados por pesquisas metodologicamente rigorosas produzidas por historiadores cuja competência deve ser necessariamente reconhecida por seus pares, além dos princípios éticos que regem a profissão, que não nos permitem simplesmente inventar ou refutar fatos históricos, sem que demonstremos evidências fundamentadas em fontes fidedignas.

Alguns dos princípios fundamentais do trabalho que venho fazendo na área da divulgação científica são tanto levar o que vem sendo produzido nas universidades, em linguagem e em formatos mais acessíveis, para um público mais amplo, como promover diálogos entre as diferentes áreas que estão lidando com as temáticas ligadas à ditadura. Procuro, ainda, divulgar trabalhos produzidos em regiões do país que estejam foram do centro Sul-Sudeste. Reconheço que é uma tarefa ambiciosa e, em certa medida, irrealizável por um projeto tão pequeno como o meu, que, ademais, não conta com nenhuma fonte externa de financiamento.

Da mesma forma, é preciso ressaltar que a infraestrutura de trabalho para a produção de conhecimento é precária, em diferentes níveis, em todo o Brasil, com exceção, talvez, de algumas cidades no estado de São Paulo. Mesmo o Rio de Janeiro tem falhas gritantes nesse quesito. Não há dúvidas de que a maioria das cidades brasileiras, mesmo nos estados mais ricos, não possuem bibliotecas e arquivos. Lamentavelmente, a tendência é que a situação se agrave, já que temos um governo de extrema-direita que despreza a educação, a ciência e a cultura. O crescimento dos polos de produção de conhecimento, que vínhamos experimentando nos governos anteriores, já está sendo revertido. Certamente, quem mais sofrerá prejuízos são as pequenas universidades e os campi acadêmicos criados em lugares distantes dos grandes centros urbanos. Esse processo de desmantelamento amplo da produção do conhecimento está em pleno andamento e a perspectiva para os próximos anos não é nada alentadora.

A opção e a valorização maior dada aos documentos oficiais do que aos relatos de memória e depoimentos dão um tônus superior na busca do status de verdade que o texto historiográfico deseja oferecer ao leitor? Os documentos, por mais objetivos que sejam, são examinados, são produzidos, e sabem que resistirão ao tempo; une-se a isso o fato de que, ao serem “entrevistados” pelo historiador, não fogem das crenças e paixões daquele que faz as perguntas. Por que documentos oficiais recebem, como o sr. afirma no seu trabalho, um destaque maior do que outros tipos de fontes consultadas?

Discordo veemente da perspectiva de que os documentos oficiais possuam qualquer tipo de privilégio heurístico quando se busca a verdade histórica. Não há hierarquia entre as fontes utilizadas para se produzir conhecimento histórico acadêmico. Há muito os historiadores abandonaram a pretensão de apreender o passado tal qual ocorreu, bem como os documentos oficiais não são mais vistos como superiores a outros tipos de fontes históricas. Qualquer tipo de vestígio sobre o passado, consideradas suas especificidades, deve ser analisado com grande rigor metodológico. As respostas oferecidas por documentos escritos, oficiais ou não, fontes iconográficas e audiovisuais, mapas, depoimentos, textos ficcionais, entre outros, estão sempre sujeitas à subjetividade do pesquisador. Certamente, continuamos buscando produzir um conhecimento o mais objetivo possível, mas com a consciência de que a narrativa histórica é temporal e instável e, portanto, o status de verdade em História deve ser analisado com muito cuidado. Ao contrário do que certas correntes historiográficas tendem a afirmar, a revisão acadêmica do conhecimento histórico faz parte da prática cotidiana dos historiadores e contribui para que tenhamos visões mais aprofundadas e sofisticadas do passado. Isso não significa negar os fatos históricos que, mesmo podendo ser objeto de múltiplas interpretações, representam os fios que nos ligam ao passado e nos permitem alcançar a verdade histórica. Lembrando que qualquer tipo de representação sobre o passado jamais conseguirá apreender a história tal qual ocorreu. A lógica do discurso, por meio do qual buscamos acessar o passado, é diferente da lógica do real que, por limitações ontológicas, jamais conseguiremos reproduzir. Esse posicionamento historiográfico nada tem a ver com os movimentos negacionistas que observamos acontecer no mundo contemporâneo, incluindo o Brasil. A produção historiográfica é uma prática coletiva. Assim, há certos consensos alcançados por pesquisas metodologicamente rigorosas produzidas por historiadores cuja competência deve ser necessariamente reconhecida por seus pares, além dos princípios éticos que regem a profissão, que não nos permitem simplesmente inventar ou refutar fatos históricos, sem que demonstremos evidências fundamentadas em fontes fidedignas.

A produção historiográfica é sempre uma atividade complexa. Portanto, para que se alcance um trabalho de qualidade é fundamental que haja um cotejamento de diferentes tipos de fontes. A minha escolha por utilizar principalmente fontes produzidas por órgãos governamentais ocorreu em decorrência das questões que conduziram minha pesquisa. Meu problema central era compreender se as práticas autoritárias da ditadura brasileira teriam afetado de alguma forma as relações franco-brasileiras em suas variadas dimensões. Essa escolha nada tem a ver com uma valorização dos documentos oficiais em detrimento, por exemplo, das fontes orais. O privilégio dado aos documentos oficiais está em desuso na historiografia ao menos desde o início do século XX. Mesmo porque, embora meu corpus documental preponderante tenha sido composto por fontes escritas originadas em órgãos governamentais, a utilização de depoimentos e de livros memorialísticos de personagens do período foram fundamentais para que eu respondesse às perguntas que eu colocava ainda no meu projeto de pesquisa, bem como para trabalhar com minhas hipóteses.

O Ministério das Relações Exteriores gozou, nos últimos anos, de muito prestígio junto à sociedade. Seja pelo nível intelectual que os profissionais que lá atuam devem apresentar, haja vista se tratar de funcionários que passam por um concurso extremamente concorrido; seja pela pompa que ronda o imaginário coletivo diante da figura do diplomata. O sr. acha que um lado surpreendente da diplomacia brasileira, e também da compreensão do que é a diplomacia, aparece em seu livro?

A identidade que o Itamaraty construiu para si ao longo dos anos é fundamentada em muitas camadas de memória, o que é comum em se tratando tanto de instituições como de indivíduos. O trabalho do historiador é avaliar até que ponto essas memórias são míticas e não correspondem à realidade. No caso do Itamaraty, o órgão sempre defendeu que sua atuação esteve constantemente atrelada aos interesses primordiais do Estado e, portanto, imune às mudanças ideológicas dos sucessivos governos que passaram pelo poder ao longo do século XX. Assim, durante a ditadura, o ministério não teria sido contaminado pelas práticas autoritárias típicas do regime de exceção.

Quando surgiram os primeiros indícios da existência do Centro de Informações do Exterior (CIEX), órgão de segurança ligado ao SNI, o Itamaraty se defendeu afirmando que se tratava de um corpo estranho imposto pelos militares e que sua existência não teria atingido a autonomia do ministério. Em meu livro, com base em farta documentação, busquei demonstrar que o Ministério das Relações Exteriores, ao longo de toda ditadura militar, atuou de acordo com a lógica do arbítrio. Os temas da segurança nacional e do anticomunismo passaram a fazer parte do cotidiano do órgão e essa evidência é facilmente comprovada quando analisamos as trocas de informações entre o ministério e suas representações no exterior durante todo o período. Além disso, houve um evidente esforço por parte da diplomacia para preservar a imagem externa do Brasil, buscando evitar que o país fosse caracterizado como uma ditadura. Sem esquecer das ações coordenadas de diversas instâncias governamentais que atuavam para promover uma imagem positiva do país no exterior.

A produção historiográfica é sempre uma atividade complexa. Portanto, para que se alcance um trabalho de qualidade é fundamental que haja um cotejamento de diferentes tipos de fontes. A minha escolha por utilizar principalmente fontes produzidas por órgãos governamentais ocorreu em decorrência das questões que conduziram minha pesquisa. Meu problema central era compreender se as práticas autoritárias da ditadura brasileira teriam afetado de alguma forma as relações franco-brasileiras em suas variadas dimensões. Essa escolha nada tem a ver com uma valorização dos documentos oficiais em detrimento, por exemplo, das fontes orais. O privilégio dado aos documentos oficiais está em desuso na historiografia ao menos desde o início do século XX. Mesmo porque, embora meu corpus documental preponderante tenha sido composto por fontes escritas originadas em órgãos governamentais, a utilização de depoimentos e de livros memorialísticos de personagens do período foram fundamentais para que eu respondesse às perguntas que eu colocava ainda no meu projeto de pesquisa, bem como para trabalhar com minhas hipóteses.

O Ministério das Relações Exteriores gozou, nos últimos anos, de muito prestígio junto à sociedade. Seja pelo nível intelectual que os profissionais que lá atuam devem apresentar, haja vista se tratar de funcionários que passam por um concurso extremamente concorrido; seja pela pompa que ronda o imaginário coletivo diante da figura do diplomata. O sr. acha que um lado surpreendente da diplomacia brasileira, e também da compreensão do que é a diplomacia, aparece em seu livro?

A identidade que o Itamaraty construiu para si ao longo dos anos é fundamentada em muitas camadas de memória, o que é comum em se tratando tanto de instituições como de indivíduos. O trabalho do historiador é avaliar até que ponto essas memórias são míticas e não correspondem à realidade. No caso do Itamaraty, o órgão sempre defendeu que sua atuação esteve constantemente atrelada aos interesses primordiais do Estado e, portanto, imune às mudanças ideológicas dos sucessivos governos que passaram pelo poder ao longo do século XX. Assim, durante a ditadura, o ministério não teria sido contaminado pelas práticas autoritárias típicas do regime de exceção.

Quando surgiram os primeiros indícios da existência do Centro de Informações do Exterior (CIEX), órgão de segurança ligado ao SNI, o Itamaraty se defendeu afirmando que se tratava de um corpo estranho imposto pelos militares e que sua existência não teria atingido a autonomia do ministério. Em meu livro, com base em farta documentação, busquei demonstrar que o Ministério das Relações Exteriores, ao longo de toda ditadura militar, atuou de acordo com a lógica do arbítrio. Os temas da segurança nacional e do anticomunismo passaram a fazer parte do cotidiano do órgão e essa evidência é facilmente comprovada quando analisamos as trocas de informações entre o ministério e suas representações no exterior durante todo o período. Além disso, houve um evidente esforço por parte da diplomacia para preservar a imagem externa do Brasil, buscando evitar que o país fosse caracterizado como uma ditadura. Sem esquecer das ações coordenadas de diversas instâncias governamentais que atuavam para promover uma imagem positiva do país no exterior.

Não vejo com grande surpresa a atuação do Itamaraty dentro da lógica autoritária e repressiva da ditadura, já que a administração pública como um todo passou a funcionar dessa maneira. O que mais me surpreende é observar o empenho da instituição para se desvincular desse passado, reiterando insistentemente seus vínculos com os valores democráticos. Essa atitude, embora compreensível em um primeiro momento, não possui qualquer embasamento histórico. No mais, esse movimento de negar qualquer possível ligação com os governos militares foi comum a diversas instituições públicas e privadas, bem como a muitos grupos sociais, que, no período da redemocratização, procuraram reconstruir suas histórias com base em narrativas falseadas acerca de seu passado.

Como historiador, acredita que lançar luzes novas sobre essas instituições das quais por anos nos orgulhamos, talvez demasiadamente com ingenuidade, contribui para que tipo de modificação dessa imagem construída ao longo de tantos anos? É objetivo do sr. mudar a visão que se tem do Ministério das Relações Exteriores, dos diplomatas e de todo o elã que cerca esses altos funcionários e o prestígio de que goza a instituição?

É sempre importante desmitificar construções memorialísticas que distorcem o passado e levam a uma compreensão equivocada da História. Essa é uma das funções primordiais dos historiadores. No entanto, o alcance desse tipo de análise é muito restrito. Como afirmei anteriormente, a história é sempre complexa e, para ter validade, deve ser construída coletivamente e, além disso, precisa ser validada pelos pares. Assim, ainda são necessários muitos estudos para que haja um movimento de mudança acerca da visão que a sociedade brasileira possui acerca do Ministério das Relações Exteriores, assim como de outras instituições. Portanto, não tenho a ilusão de que meu trabalho vá ter um impacto dessa monta. Meu objetivo é muito modesto. O que pretendo com essa pesquisa é contribuir para que o passado ditatorial brasileiro seja conhecido com mais abrangência e profundidade, contrapondo-se a visões superficiais e, em alguns casos, falsas difundidas pelo senso comum e propagadas por autoridades políticas mal-intencionadas. Nesse sentido, reforço a importância da divulgação do conhecimento histórico produzido por profissionais sérios, equilibrados e qualificados.

Não vejo com grande surpresa a atuação do Itamaraty dentro da lógica autoritária e repressiva da ditadura, já que a administração pública como um todo passou a funcionar dessa maneira. O que mais me surpreende é observar o empenho da instituição para se desvincular desse passado, reiterando insistentemente seus vínculos com os valores democráticos. Essa atitude, embora compreensível em um primeiro momento, não possui qualquer embasamento histórico. No mais, esse movimento de negar qualquer possível ligação com os governos militares foi comum a diversas instituições públicas e privadas, bem como a muitos grupos sociais, que, no período da redemocratização, procuraram reconstruir suas histórias com base em narrativas falseadas acerca de seu passado.

Como historiador, acredita que lançar luzes novas sobre essas instituições das quais por anos nos orgulhamos, talvez demasiadamente com ingenuidade, contribui para que tipo de modificação dessa imagem construída ao longo de tantos anos? É objetivo do sr. mudar a visão que se tem do Ministério das Relações Exteriores, dos diplomatas e de todo o elã que cerca esses altos funcionários e o prestígio de que goza a instituição?

É sempre importante desmitificar construções memorialísticas que distorcem o passado e levam a uma compreensão equivocada da História. Essa é uma das funções primordiais dos historiadores. No entanto, o alcance desse tipo de análise é muito restrito. Como afirmei anteriormente, a história é sempre complexa e, para ter validade, deve ser construída coletivamente e, além disso, precisa ser validada pelos pares. Assim, ainda são necessários muitos estudos para que haja um movimento de mudança acerca da visão que a sociedade brasileira possui acerca do Ministério das Relações Exteriores, assim como de outras instituições. Portanto, não tenho a ilusão de que meu trabalho vá ter um impacto dessa monta. Meu objetivo é muito modesto. O que pretendo com essa pesquisa é contribuir para que o passado ditatorial brasileiro seja conhecido com mais abrangência e profundidade, contrapondo-se a visões superficiais e, em alguns casos, falsas difundidas pelo senso comum e propagadas por autoridades políticas mal-intencionadas. Nesse sentido, reforço a importância da divulgação do conhecimento histórico produzido por profissionais sérios, equilibrados e qualificados.

Estado e elites sempre trataram movimentos sociais com desprezo

Qual a sua responsabilidade, como historiador especializado no período da ditadura militar instituída com o golpe de 1964, de estimular a reflexão a respeito dos direitos civis, da defesa das liberdades individuais, de imprensa, de informação? No contexto atual do Brasil, em que as instituições de produção de conhecimento são abertamente atacadas por um governo de extrema direita, penso que uma forma de sobrevivência para a disciplina histórica, talvez a mais importante, está no diálogo com um público mais amplo. É preciso mostrar abertamente nosso trabalho para o maior número possível de pessoas. Deixar evidente para a sociedade o que é feito nas universidades pode ajudar a demonstrar a importância da produção de conhecimento. Essa afirmação vale para todas as áreas da academia. Em nosso tempo, não é mais possível manter o encastelamento das universidades, caso queiramos reduzir os danos do grande projeto de destruição do ensino público superior. Não adianta reclamarmos que profissionais despreparados estão falando de História com o grande público. É preciso disputar esse espaço. Isso não significa abandonar a pesquisa acadêmica, que é a principal fonte de produção historiográfica e, também, o motor que permite avanços em nosso conhecimento sobre o passado.

Estamos em um período de ascensão de movimentos de extrema direita, não apenas no Brasil. Diversos políticos com agendas extremamente polêmicas parecem ameaçar, sem pudor, as conquistas que a democracia trouxe na luta pelas desigualdades. Há, na sua visão, um misto de ignorância coletiva a respeito do que é um Estado de Direito, das garantias mínimas que ele fornece aos cidadãos, ou um casamento perfeito entre setores da elite que, apesar de gozarem de educação formal, apresentam conhecimento pífio a respeito do que é uma sociedade sem liberdade, sem autonomia?

Decerto há grande desconhecimento por parte de setores significativos da população acerca de nossa história. Além disso, não é exagero afirmar que a formação política de nossa população, mesmo dos setores de elite, é muito frágil. Ao mesmo tempo, a sociedade brasileira é constituída por traços muito conservadores e autoritários. Esse fator contribui para que os valores republicanos e democráticos sejam largamente menosprezados. Historiadores como José Murilo de Carvalho, por exemplo, há muito tempo vêm apontando para a incipiência dos valores republicanos no Brasil. Isso significa dizer que a maior parte de nossos governantes costuma exercer o poder de modo a favorecer interesses privados em detrimento dos interesses públicos. Deste modo, o Estado brasileiro, assim como nossas elites, sempre tratou os movimentos sociais com bastante desprezo. Ao longo da história brasileira, a criação de mecanismos de repressão a manifestações populares é uma constante. Isso ocorreu até mesmo em governos de esquerda. Não se pode esquecer que a chamada lei antiterrorismo foi assinada pela presidente Dilma Rousseff.

Há um componente político inarredável no ofício dos historiadores, sobretudo os que analisam o passado recente. Portanto, ao tocarmos em feridas não cicatrizadas da sociedade ou desmontarmos mitos construídos pela memória, temos que estar preparados para causar desconforto em grupos dos mais distintos matizes político-ideológicos. Dificilmente o conhecimento histórico produzido de maneira comprometida com a verdade irá apaziguar ou conciliar uma sociedade.

A respeito do papel teórico da produção do historiador e dos acadêmicos em geral, o sr. se filia ou se identifica a alguma corrente teórica? Como a teoria/metodologia aparece em sua escrita?

Desde as últimas décadas do século XX, as teorias sociais globais passaram a ser muito criticadas pela Academia. Começou-se a apontar o fato de que as explicações estruturais acabavam deixando de lado as especificidades dos diferentes objetos da pesquisa histórica. Nesse aspecto, as ciências sociais contribuíram muito para que esses questionamentos se aprofundassem na disciplina histórica. Os primeiros estudiosos que afirmaram, por exemplo, que a política é um campo com características próprias, tem certa autonomia e não necessariamente é determinada por fatores econômicos, foram muito criticados pelos materialistas históricos. Há larga produção acadêmica sobre essas disputas.

Um dos desafios basilares de qualquer questão feita ao passado – sem dúvida um dos mais difíceis de serem resolvidos – é a busca pelo equacionamento entre o papel dos indivíduos e das estruturas nas diferentes configurações históricas. Dito de outro modo, no golpe de 1964 qual o peso da ação dos personagens diretamente envolvidos na interrupção ilegal do governo de João Goulart em relação aos determinantes estruturais, por exemplo, o estágio em que se encontrava o sistema capitalista em contexto de Guerra Fria. Nem sempre se consegue chegar a um equilíbrio satisfatório entre os fatores e as interpretações de diferentes pesquisadores podem ser muito distintas e, até mesmo, antagônicas.

Deste modo, a construção de um objeto historiográfico precede nossas escolhas teórico-metodológicas e não o contrário. A erudição que se alcança com relação a determinado tema de pesquisa acaba facilitando a escolha do aparato teórico e metodológico que iremos mobilizar para a produção historiográfica. Portanto, não me filio estritamente a nenhuma corrente teórica.

Um dos grandes méritos de sua obra é, além da profundidade e responsabilidade que logo se nota, a existência de um estilo que dá contorno ao seu texto. A estrutura e o arranjo do todo também são muito meritosos na medida em que a sequência dos temas e a maneira como surgem não é aleatória. Por outro lado, pensadores da história e da escrita da história, já que há tanta fartura documental, ausentam-se de seu debate ou tem papel coadjuvante. Eles não deixariam a sua obra ainda mais auto reflexiva, já que reflexiva ela deve, por dever, ser?

Discordo de que os pensadores da História e da escrita da História estejam ausentes de meu trabalho. O fato de evitar fazer numerosas citações dos teóricos que auxiliaram a fundamentar minha pesquisa não significa que eles não estejam presentes na produção do texto. Penso que teoria e metodologia são alicerces sobre os quais a historiografia se sustenta. Não vejo razão para que o leitor seja informado a todo momento sobre que pensador foi importante para a construção de determinada passagem do texto. Talvez a comparação com uma peça de teatro seja válida para explicar a maneira como penso a construção de um texto historiográfico. Ao espectador interessa a cena e não todo o aparato que está nos bastidores ou por trás das coxias. Não tenho dúvida de que essa estratégia narrativa é uma escolha. E fiz dessa maneira porque o livro foi pensado para atingir um público para além de meus próprios pares. Não há nada mais enfadonho para um leitor não especialista do que as demonstrações de erudição do autor em um texto que não foi produzido para um público acadêmico. Digo isso pois sou um leitor compulsivo e leio livros de diversas áreas do conhecimento. Gosto muito, por exemplo, de obras de divulgação científica de temas relacionados à Física. Portanto, não tenho dúvidas de que as chamadas ciências duras estão muito mais preparadas para atrair o leitor não especialista do que a História produzida por historiadores profissionais.

É claro que no trabalho original que gerou o livro, isto é, uma tese de doutorado, havia extensas passagens teóricas que faziam sentido naquele formato. No entanto, durante a reelaboração do texto para publicação, fiz questão de excluí-las. Tenho certeza de que os leitores interessados em temas históricos, mas que não são especialistas, vão me agradecer por isso. No mais, os historiadores profissionais, certamente, irão reconhecer onde os teóricos estão presentes em meu trabalho, assim como as ferramentas metodológicas que utilizei para lidar com meu objeto de estudo.

Carlos Augusto Silva, colaborador do Jornal Opção, é doutorando em literatura na Universidade de São Paulo.