Opção cultural

Escritores criativos se lançam no terreno da fantasia do qual são senhores, conquistam-no e tornam-no habitável a despeito dos “nãos” empíricos e reais

Em “A Vida São as Sobras”, o escritor mostra seu apego à filosofia do suicida como forma solucionadora da problemática do ser

Sábado, dia 2 de maio, 9 da manhã, participe pela internet do 2° Colóquio Virtual Icebe

Nunca se viveu nada parecido com a Covid-19 e, durante a vida produtiva dos meus pais, não houve nada semelhante

Seja por hobby ou curiosidade, é comum que as pessoas se aventurem nessa tarefa, mas, fato é que as imagens não têm os mesmos atributos das fotografias feitas por um profissional, com experiência na área e qualificação

A capitania de São Paulo não vivia isolada nem tampouco estava despovoada, sobrevivendo de sua economia de subsistência

A palavra do escritor quis dizer que o grande mundo dos feitos humanos é igual ao pequeno mundo dos gestos banais semeados na terra dadivosa do cotidiano rural

Diadorão das Curvinhas e Janjão das Cobras relatam que o preso Carlão das Tropas mandou matar sócio de advogado por ciúme da bela Karlinha

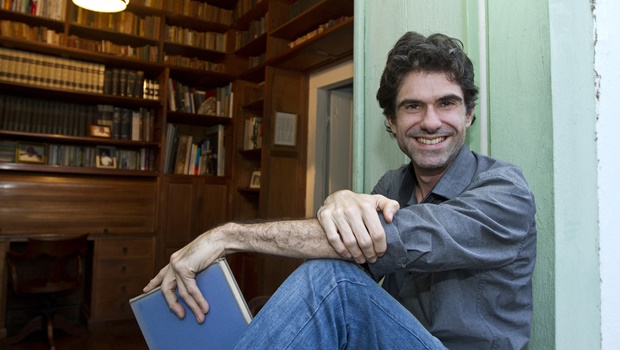

*Juremir Machado Da Silva

No dia 3 de abril de 1964, quando o golpe militar se deu consumado na missão de derrubar João Goulart da presidência, um homem chamado Wamba Guimarães parte de Brasília com duas malas. Era o então oficial de gabinete da Presidência da República. Wamba viajaria a até o interior de São Paulo para cumprir a última missão dada a ele quando tudo se perdeu: ser o guardião da correspondência endereçada a Jango sob a forma de cartas, telegramas, relatórios, informes, cartões de Natal, de aniversário, de Ano-novo e outras congratulações. Missão essa cumprida com fiel rigor até a ocasião de sua morte, em 2003. É Wamba o guardião da memória que menciona o título do novo livro do jornalista Juremir Machado, “A memória e o guardião” (Editora Civilização Brasileira). E são as correspondências que carregara nas malas que formam a memória sobre a qual esta obra se debruça e apresenta em uma narrativa envolvente, que visita um decisivo recorte histórico brasileiro e nos apresenta a um universo heterogêneo e vasto, apesar de íntimo.

“A Memória e o Guardião” não é simplesmente uma coleção epistolar de João Goulart enquanto presidente, pré-golpe, mas retrata uma cultura política personalista no Brasil, uma rotina que alimentava uma engrenagem burocrática, onde todas as decisões passavam pelo presidente, desde as nomeações de cargos mais básicos, do baixo escalão, aos importantes postos em estatais, ministérios e embaixadas brasileiras, trazendo à luz também nomeações distribuídas até mesmo a adversários como parte da arquitetura de uma base governista e de manutenção de aliados. Uma política clientelista também é revelada pelas correspondências, sabidamente não uma exclusividade deste governo, mas apresentadas agora por um registro literário de como ocorriam os mais variados e inusitados pedidos à figura do Presidente da República, como os pedidos por um “cavalo preto”, ou mesmo o esperançoso pedido de uma moça que gostaria que lhe custeassem uma cirurgia nos lábios.

Estão nas correspondências desde os anônimos brasileiros que pediam ajuda para completar a renda mensal, jantares com o presidente, por quem se diziam apaixonados e ávidos pela oportunidade de conhecê-lo pessoalmente até nomes como Juscelino Kubitschek e Magalhães Pinto pedindo e agradecendo a concessão de empréstimos pela Caixa Econômica para compra da casa própria a amigos e outros favores presidenciais. Dentre os notáveis, é expoente o nome da estrela de Hollywood, Janet Leigh. Em estrondoso sucesso com o filme “Psicose”, Janet esteve no Brasil e gozou do empréstimo de um avião da frota de João Goulart, escrevendo-lhe, depois, uma carta em agradecimento pela gentileza, utilizando papel timbrado do hotel Copacabana Palace, um local iconográfico também pelas celebridades que hospedava.

Para organizar as tramas desta intricada rede de interesses, Juremir Machado valeu-se do tesouro de Wamba, revelado ao jornalista por seu neto. Foram documentados 917 itens, como cartas, telegramas, relatórios, informes, cartões de Natal, de aniversário, de Ano-novo, entre outras congratulações, que somam mais de 2 mil páginas de documentos. No material pesquisado por Juremir, é possível fazer leituras precisas sobre o período que antecedeu os eventos de 1964, quando foi deposto e teve que fugir do país. Os documentos revelam como o golpe que depôs Jango da presidência da República em 1964 foi sendo tecido durante seu mandato. O livro apresenta cartas que revelam, por exemplo, como traidores de Jango se portaram durante seu governo. Por meio desta pesquisa, reconstrói-se este complexo contexto do governo de Jango, ao passo que descortina os bastidores do poder e da elite no Brasil. Suprapartidários e sem restrição de classes sociais, os documentos escritos por cidadãos comuns e autoridades brasileiras e internacionais mostram a política baseada no patrimonialismo, no cartorialismo e no coronelismo.

Para organizar as tramas desta intricada rede de interesses, Juremir Machado valeu-se do tesouro de Wamba, revelado ao jornalista por seu neto. Foram documentados 917 itens, como cartas, telegramas, relatórios, informes, cartões de Natal, de aniversário, de Ano-novo, entre outras congratulações, que somam mais de 2 mil páginas de documentos. No material pesquisado por Juremir, é possível fazer leituras precisas sobre o período que antecedeu os eventos de 1964, quando foi deposto e teve que fugir do país. Os documentos revelam como o golpe que depôs Jango da presidência da República em 1964 foi sendo tecido durante seu mandato. O livro apresenta cartas que revelam, por exemplo, como traidores de Jango se portaram durante seu governo. Por meio desta pesquisa, reconstrói-se este complexo contexto do governo de Jango, ao passo que descortina os bastidores do poder e da elite no Brasil. Suprapartidários e sem restrição de classes sociais, os documentos escritos por cidadãos comuns e autoridades brasileiras e internacionais mostram a política baseada no patrimonialismo, no cartorialismo e no coronelismo.

AO PRESIDENTE

De anônimos a celebridades internacionais, a correspondência de Jango estava recheada de variados nomes e pedidos, alguns um tanto quanto

| De | Para João Goulart |

| Ione Teixeira, de Belo Horizonte | Autodesignada “a louca por cavalos”, Ione apresentou a sua demanda em versos de rimas equestres: “(...) Sempre quis um cavalo / E só consigo no sonho / Por isto peço e imploro / A vós Presidente Jangolar / Para meu sonho realizar (...) Com a vossa permissão / Mais umas palavras vou dar / Para V. Excia mandar / Se não muito incômodo, Uma resposta me dar” |

| Geralda, do Rio de Janeiro | A pequena Geralda, 14 anos, pedia ao presidente uma plástica nos lábios. “Eles não são lábios, mas sim beiços.” A moça dizia ter nariz chato e enviava também a figura de uma bela boca sendo pintada com um batom vermelho. Terminava com uma observação divertida: “Lembre-se que o sonho de toda moça é pintar os lábios na idade devida.” |

| Auxiliadora Zuazo, de Manaus, 10/09/1962 | Auxiliadora conta a Jango que gostaria de “ser jornalista e viajar muito”. Há já uma viagem em vista, mas ela não tem recursos: “Será que o senhor não pode bancar a fada encantada para mim? Você é tão poderoso, chefe de uma nação, possui um bom coração, vamos, ajude-me, sim.” A menina enfatiza: com um sim ela poderá ser considerada “a mais feliz do globo”. Aceita ir em terceira classe. Garante que as experiências de viagem lhe servirão como assuntos para os seus romances e para a sua formação |

| Juscelino Kubistchek, 4/11/1963 | J.K costumava interceder por municípios e a amigos, mirando as eleições 1965 (que nunca chegaram). Neste telegrama, agradece um empréstimo a um terceiro. “Agradeço eminente amigo autorização dada pedido Delamare de Abreu empréstimo cx Econômica São Paulo aquisição casa própria.” Delamare de Abreu ficou famoso como o segundo a usar o nome de Ranchinho, integrante da dupla sertaneja de sucesso Alvarenga & Ranchinho. Um simples favor de admirador? |

| Janet Leigh, do Rio de Janeiro, 13/11/1961 | A estrela de Hollywood, famosa por ter estrelado “Psicose”, também escreveu ao presidente. Para agradecer... O empréstimo de uma avião! “Meus amigos e eu desejamos expressar nossos agradecimentos pela sua bondade conosco em Brasília. O uso do seu avião foi muito útil e estamos profundamente em dívida pela sua consideração”, escreveu Janet em um papel timbrado do Copacabana Palace, onde esteve hospedada com seu marido, o ator Tony Curts. |

*Sobre o autor

Juremir Machado Da Silva (Santana do Livramento/RS, 1962) é escritor, tradutor, jornalista e professor universitário. Graduado em história e em jornalismo pela PUCRS, fez doutorado e pós-doutorado em sociologia na Université Paris V – Sorbonne. Publicou mais de trinta livros, entre ficção, ensaio e tradução. Entre as diversas distinções recebidas constam a condecoração como Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques, pelo governo francês, em 2008; o Prêmio da Bienal do Livro de Brasília, em 2014, por Jango, a vida e a morte no exílio; o Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), em 2018, por Raízes do conservadorismo no Brasil, seu primeiro livro pela Civilização Brasileira; e, em 2019, a Medalha do Mérito Farroupilha, maior distinção concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

*Por Regiane Moreira

Analisar a sociedade por meio do viés da representação feminina na história é um exercício interessante, pois se descortina uma série de modelos hegemônicos patriarcais e machistas ainda vigentes.

A humanidade possui uma dívida histórica com o gênero feminino e necessita de um esforço coletivo para mudar esse panorama, que vai além de trocar os protagonistas dos comerciais da bebida fermentada por cereais.

Seguindo o mesmo caminho de outros segmentos sociais, a representação da mulher nas artes não escapa ao modelo citado anteriormente. Nas artes visuais, estuda-se a produção artística pautada em nomes masculinos, raras as vezes que se trabalham nomes femininos do período clássico, por exemplo, denotando maior aparição a partir dos movimentos modernistas — contudo, muito aquém perante a participação masculina no mesmo segmento. Se analisarmos então a participação da mulher negra na arte, tocamos em outra ferida social que a humanidade dificilmente vai estancar.

Nas produções cinematográficas, a mulher foi e ainda é retratada pelo olhar masculino, que a representa como um apêndice de personagens homens, fadadas a forte erotização e exploração de atividades ditas como femininas. Basta verificarmos que até meados do século XX, a mulher desempenha no cinema apenas as funções de dona de casa, esposa, mãe, amante, além de ter sua representação fragilizada por enfatizar apenas seu perfil sensível.

Graças ao movimento feminista que surgiu na década de 60, questões levantadas desde os finais da década de 20 vieram à tona e começaram a expandir e, principalmente, questionar o lugar da mulher na sociedade em seus diversos âmbitos.

Partindo da premissa de que o cinema hollywoodiano influencia de modo substancial as representações sociais, percebe-se que a visão da mulher foi explorada dentro de um imaginário social que, muitas vezes, está tão familiarizada, que o público mal consegue perceber-se em modelos representacionais masculinos de visualidade. Segundo Laura Mulvey, teórica feminista britânica, a mulher é vista como um objeto de uma ordem “falocêntrica que é tida como um ser que tem a capacidade de manipulação através do visual e da sexualidade”. (MULVEY, 2008.)

Partindo da herança de Theda Bara (primeira “mulher fatal” representada ainda no cinema mudo) e de Marilyn Monroe (considerada um ótimo exemplo desse papel sexual da mulher no cinema), mostra-se a satisfação visual cinematográfica pautada nos olhos masculinos, focando em produções que exaltam os dramas e a visualidade do corpo com o intuito de prender o olhar do expectador, que se reconhece também nas telas — ou seja, uma retroalimentação da representação da realidade.

Mais recentemente, no fim dos anos 90, a figura feminina foi enfatizada por meio de personagens “efervescentes e rasas” que coexistiam para deliberar a imaginação dos escritores e diretores mais sensíveis que visam salvar os homens problemáticos e depressivos para encontrar um novo sentido da vida. Ou seja, a personagem não possui sua própria história, pois é construída apenas para desenvolvimento pessoal do personagem principal.

Saindo do campo das personagens e partindo para as produções cinematográficas, o protagonismo feminino fica aquém de qualquer possibilidade de igualdade de direitos.

Nomes como Alice Guy, em “La Fée Aux Choux”, de 1896 (pioneira no uso da cor, sons e efeitos especiais no cinema), Cléo de Verberena, em “O mistério do dominó preto”, de 1931 (primeira autora de um filme dirigido por uma mulher no Brasil) e Gilda Abreu (roteirista e diretora de um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema nacional de todos os tempos, “O ébrio”, de 1946). (LUSVARGHI, 2019) soam como exemplos minoritários em pleno século 21.

Em se tratando de reconhecimento pela academia, a distância entre indicações femininas e masculinas ao prêmio mais importante do Oscar americano é abismal. Em 91 edições do prêmio, as mulheres receberam apenas cinco indicações, tendo ganhado somente em 2010, com Kathryn Bigelow por “Guerra ao Terror”, que recebeu também o prêmio “Melhor Filme” — deixando “Avatar” para trás naquele ano.

Obras como “Women and Film:Both Sides of the Camera” de 1983, de E. Ann Kaplan, assim como “Mulheres atrás das câmeras”, de Luiza Lusvarghi e Camila Vieira da Siva de 2019, procuram destacar a necessidade de se refletir sobre o protagonismo feminino diante e atrás das câmeras. Contudo, ainda temos um longo caminho pela frente.

Analisar a sociedade por meio do viés da representação feminina na história é um exercício interessante, pois se descortina uma série de modelos hegemônicos patriarcais e machistas ainda vigentes.

A humanidade possui uma dívida histórica com o gênero feminino e necessita de um esforço coletivo para mudar esse panorama, que vai além de trocar os protagonistas dos comerciais da bebida fermentada por cereais.

Seguindo o mesmo caminho de outros segmentos sociais, a representação da mulher nas artes não escapa ao modelo citado anteriormente. Nas artes visuais, estuda-se a produção artística pautada em nomes masculinos, raras as vezes que se trabalham nomes femininos do período clássico, por exemplo, denotando maior aparição a partir dos movimentos modernistas — contudo, muito aquém perante a participação masculina no mesmo segmento. Se analisarmos então a participação da mulher negra na arte, tocamos em outra ferida social que a humanidade dificilmente vai estancar.

Nas produções cinematográficas, a mulher foi e ainda é retratada pelo olhar masculino, que a representa como um apêndice de personagens homens, fadadas a forte erotização e exploração de atividades ditas como femininas. Basta verificarmos que até meados do século XX, a mulher desempenha no cinema apenas as funções de dona de casa, esposa, mãe, amante, além de ter sua representação fragilizada por enfatizar apenas seu perfil sensível.

Graças ao movimento feminista que surgiu na década de 60, questões levantadas desde os finais da década de 20 vieram à tona e começaram a expandir e, principalmente, questionar o lugar da mulher na sociedade em seus diversos âmbitos.

Partindo da premissa de que o cinema hollywoodiano influencia de modo substancial as representações sociais, percebe-se que a visão da mulher foi explorada dentro de um imaginário social que, muitas vezes, está tão familiarizada, que o público mal consegue perceber-se em modelos representacionais masculinos de visualidade. Segundo Laura Mulvey, teórica feminista britânica, a mulher é vista como um objeto de uma ordem “falocêntrica que é tida como um ser que tem a capacidade de manipulação através do visual e da sexualidade”. (MULVEY, 2008.)

Partindo da herança de Theda Bara (primeira “mulher fatal” representada ainda no cinema mudo) e de Marilyn Monroe (considerada um ótimo exemplo desse papel sexual da mulher no cinema), mostra-se a satisfação visual cinematográfica pautada nos olhos masculinos, focando em produções que exaltam os dramas e a visualidade do corpo com o intuito de prender o olhar do expectador, que se reconhece também nas telas — ou seja, uma retroalimentação da representação da realidade.

Mais recentemente, no fim dos anos 90, a figura feminina foi enfatizada por meio de personagens “efervescentes e rasas” que coexistiam para deliberar a imaginação dos escritores e diretores mais sensíveis que visam salvar os homens problemáticos e depressivos para encontrar um novo sentido da vida. Ou seja, a personagem não possui sua própria história, pois é construída apenas para desenvolvimento pessoal do personagem principal.

Saindo do campo das personagens e partindo para as produções cinematográficas, o protagonismo feminino fica aquém de qualquer possibilidade de igualdade de direitos.

Nomes como Alice Guy, em “La Fée Aux Choux”, de 1896 (pioneira no uso da cor, sons e efeitos especiais no cinema), Cléo de Verberena, em “O mistério do dominó preto”, de 1931 (primeira autora de um filme dirigido por uma mulher no Brasil) e Gilda Abreu (roteirista e diretora de um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema nacional de todos os tempos, “O ébrio”, de 1946). (LUSVARGHI, 2019) soam como exemplos minoritários em pleno século 21.

Em se tratando de reconhecimento pela academia, a distância entre indicações femininas e masculinas ao prêmio mais importante do Oscar americano é abismal. Em 91 edições do prêmio, as mulheres receberam apenas cinco indicações, tendo ganhado somente em 2010, com Kathryn Bigelow por “Guerra ao Terror”, que recebeu também o prêmio “Melhor Filme” — deixando “Avatar” para trás naquele ano.

Obras como “Women and Film:Both Sides of the Camera” de 1983, de E. Ann Kaplan, assim como “Mulheres atrás das câmeras”, de Luiza Lusvarghi e Camila Vieira da Siva de 2019, procuram destacar a necessidade de se refletir sobre o protagonismo feminino diante e atrás das câmeras. Contudo, ainda temos um longo caminho pela frente.

*Regiane Moreira é professora da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter.

*Regiane Moreira é professora da Escola Superior de Educação do Centro Universitário Internacional Uninter.

Pode-se sintetizar: lê Bernardo Élis para entender Goiás; lê Goiás para compreender o Brasil e a peleja humana aqui — e em todos os lugares

Eguimar Felício Chaveiro

Especial para o Jornal Opção

[caption id="attachment_48258" align="aligncenter" width="620"] Bernardo Élis: a leitura de sua obra (como "O Tronco") é apalpar a infinitude de Goiás como componente vivo da sociedade brasileira, é uma forma de apalpar as feridas pulsantes que latejam na estrutura de poder e social de Goiás e do país[/caption]

Contra a política do esquecimento e com o intuito de mobilizar leituras da obra literária de Bernardo Élis, o Instituto Cultural e Educacional Bernardo Élis para os povos do Cerrado (Icebe) está realizando o projeto “Colóquios primordiais sobre Bernardo Élis”. A reflexão da biografia do autor goiano, diretamente ligada ao seu estilo narrativo e aos seus propósitos estéticos e sociais, foi o toque inicial do primeiro colóquio realizado no dia 13/4/2020.

Duas perguntas eclodem no leitor do literato corumbaense: como alguém do interior de Goiás foi capaz de, nos primeiros quarteis do século 20, produzir uma obra tão consistente, merecedora de aplausos da crítica literária nacional e da intelectualidade brasileira? Pergunta-se também: o que há na narrativa bernardiana que, mesmo versando sobre o mundo do camponês goiano, sobre as peripécias históricas do sertão e sobre a estrutura do poder local, ganhou tônus universal?

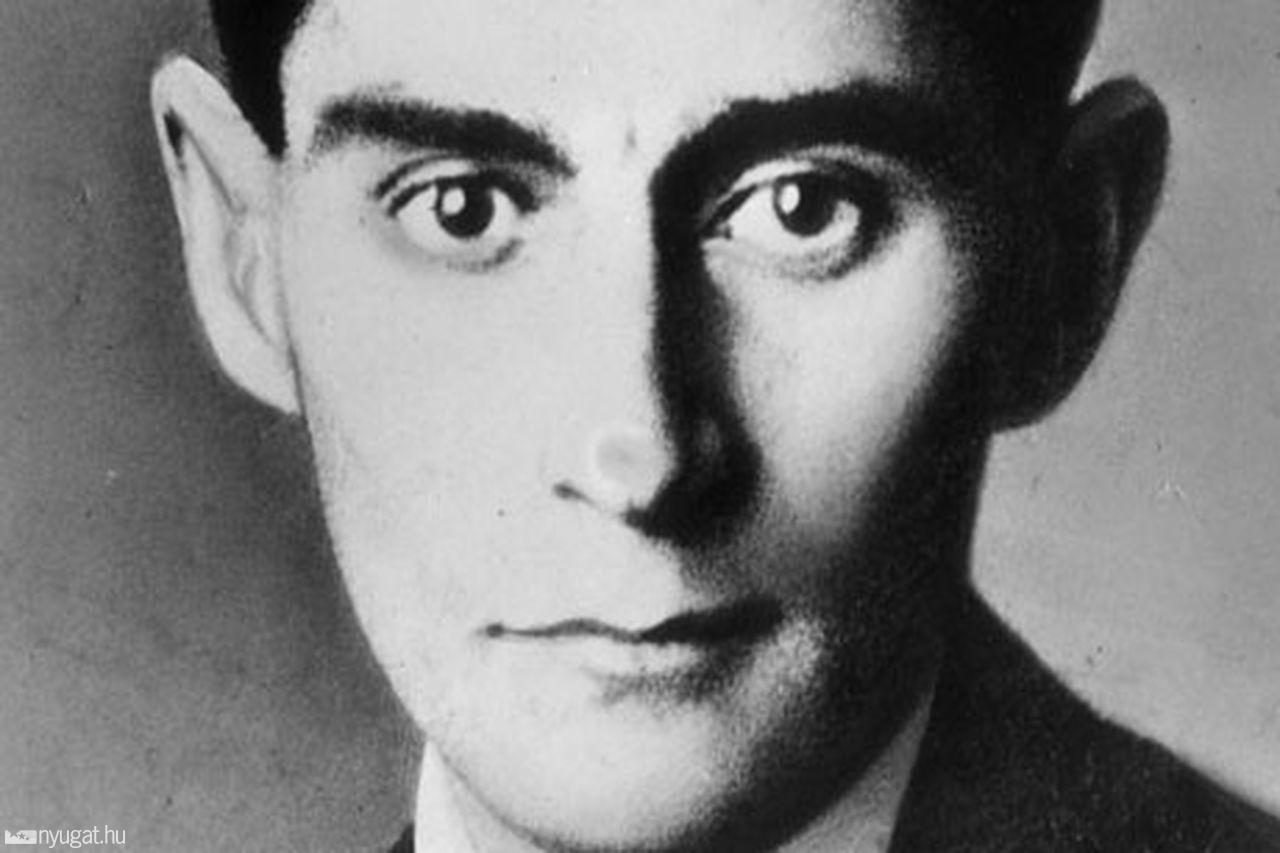

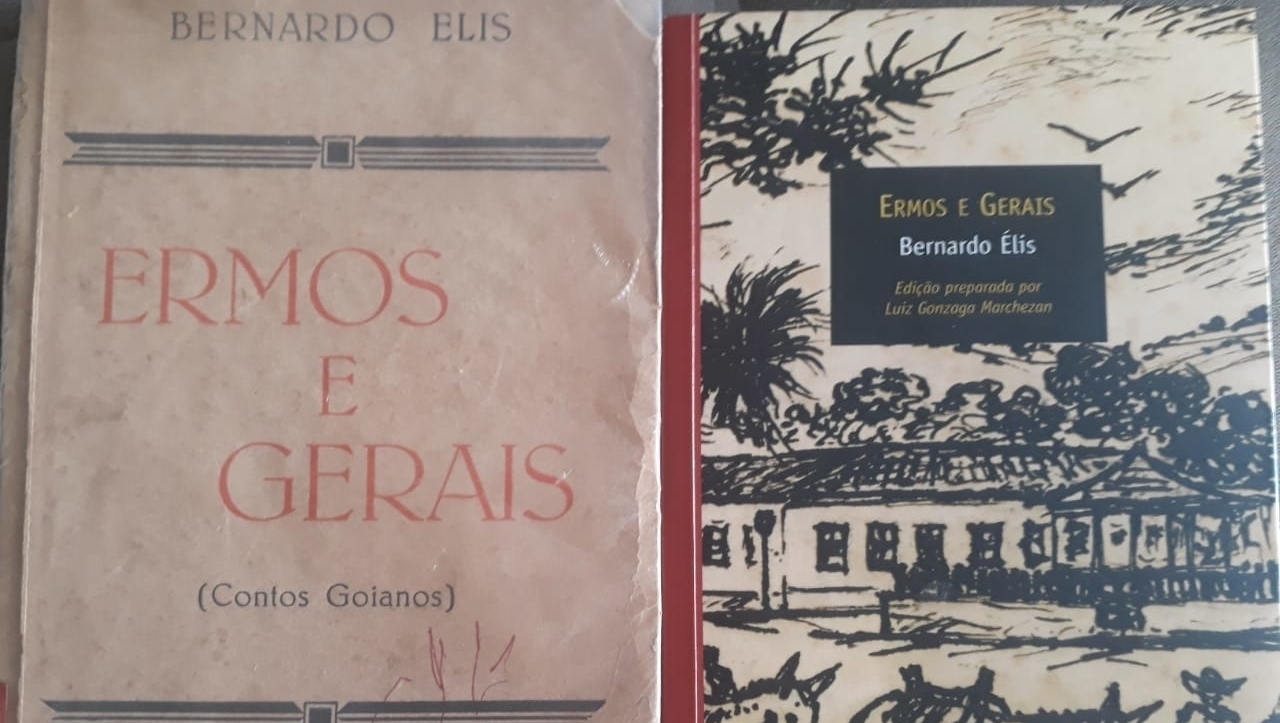

Bernardo Élis, desde os seus primeiros livros, “Ermos e Gerais” (1944), “A Terra e as Carabinas” (1951), “O Tronco” (1956), ganhou destaque nacional. Profundamente tímido, com sentimento de inadequação ao mundo, observador compulsivo das cenas comuns e domésticas, ressabiado com a imagem pública de si, encontrou nos livros e na escrita o seu refúgio de vida, a sua inspiração para suportar a sua desconfiança no mundo.

[caption id="attachment_248318" align="aligncenter" width="670"]

Bernardo Élis: a leitura de sua obra (como "O Tronco") é apalpar a infinitude de Goiás como componente vivo da sociedade brasileira, é uma forma de apalpar as feridas pulsantes que latejam na estrutura de poder e social de Goiás e do país[/caption]

Contra a política do esquecimento e com o intuito de mobilizar leituras da obra literária de Bernardo Élis, o Instituto Cultural e Educacional Bernardo Élis para os povos do Cerrado (Icebe) está realizando o projeto “Colóquios primordiais sobre Bernardo Élis”. A reflexão da biografia do autor goiano, diretamente ligada ao seu estilo narrativo e aos seus propósitos estéticos e sociais, foi o toque inicial do primeiro colóquio realizado no dia 13/4/2020.

Duas perguntas eclodem no leitor do literato corumbaense: como alguém do interior de Goiás foi capaz de, nos primeiros quarteis do século 20, produzir uma obra tão consistente, merecedora de aplausos da crítica literária nacional e da intelectualidade brasileira? Pergunta-se também: o que há na narrativa bernardiana que, mesmo versando sobre o mundo do camponês goiano, sobre as peripécias históricas do sertão e sobre a estrutura do poder local, ganhou tônus universal?

Bernardo Élis, desde os seus primeiros livros, “Ermos e Gerais” (1944), “A Terra e as Carabinas” (1951), “O Tronco” (1956), ganhou destaque nacional. Profundamente tímido, com sentimento de inadequação ao mundo, observador compulsivo das cenas comuns e domésticas, ressabiado com a imagem pública de si, encontrou nos livros e na escrita o seu refúgio de vida, a sua inspiração para suportar a sua desconfiança no mundo.

[caption id="attachment_248318" align="aligncenter" width="670"] Carta de Guimarães Rosa para Bernardo Élis a respeito de "Caminhos e Descaminhos" | Foto: Reprodução[/caption]

Logo nos primeiros livros, os seus propósitos de vida se encaminharam para a sua escritura. Com valentia calada, ele próprio se incumbiu de uma missão: lançar Goiás para fora. Ou seja, universalizar a cultura goiana, o seu povo e os seus problemas. Fincado os pés no chão, a sua literatura, ainda nas primeiras obras, esculpia, no estilo, a sentença do propósito: ela era uma voz goiana do modo goiano de expressar, mas tecida com a intervenção da cultura universal.

Foi exatamente a aglutinação da fala popular aos móveis da cultura erudita que balançou, especialmente a partir da década de 1950, a estrutura do romanceiro nacional. Ao se colocar como uma novidade estilística no país, o seu realismo regional, feito de uma prosa elegante e legível, de um léxico balançado entre a verve popular e erudita, rico de imagens e de imaginação, mas sem exageros poéticos, nutrido de um esquema de valor baseado na justiça e na denúncia dos desmandos oligárquicos, chancelou a sua entrada na Academia Brasileira de Letras. E o seu prestígio como um dos maiores escritores brasileiros.

[caption id="attachment_248317" align="aligncenter" width="683"]

Carta de Guimarães Rosa para Bernardo Élis a respeito de "Caminhos e Descaminhos" | Foto: Reprodução[/caption]

Logo nos primeiros livros, os seus propósitos de vida se encaminharam para a sua escritura. Com valentia calada, ele próprio se incumbiu de uma missão: lançar Goiás para fora. Ou seja, universalizar a cultura goiana, o seu povo e os seus problemas. Fincado os pés no chão, a sua literatura, ainda nas primeiras obras, esculpia, no estilo, a sentença do propósito: ela era uma voz goiana do modo goiano de expressar, mas tecida com a intervenção da cultura universal.

Foi exatamente a aglutinação da fala popular aos móveis da cultura erudita que balançou, especialmente a partir da década de 1950, a estrutura do romanceiro nacional. Ao se colocar como uma novidade estilística no país, o seu realismo regional, feito de uma prosa elegante e legível, de um léxico balançado entre a verve popular e erudita, rico de imagens e de imaginação, mas sem exageros poéticos, nutrido de um esquema de valor baseado na justiça e na denúncia dos desmandos oligárquicos, chancelou a sua entrada na Academia Brasileira de Letras. E o seu prestígio como um dos maiores escritores brasileiros.

[caption id="attachment_248317" align="aligncenter" width="683"] Bernardo Élis em bico de pena de Luís Jardim[/caption]

Premiada, objeto de estudo e referendada pelos maiores intérpretes da teoria literária nacional, a sua obra se evidencia como uma das maiores fontes de leitura de Goiás. Ou seja, quem deseja conhecer as raízes de Goiás, alguns de seus episódios históricos marcantes; os seus conflitos originários, assim como a picardia, o esforço e a luta do sertanejo goiano, tem nos livros desse literato, um documento raro. Pode-se sintetizar: lê Bernardo Élis para entender Goiás; lê Goiás para compreender o Brasil e a peleja humana aqui – e em todos os lugares.

O chamamento para se ler hoje Bernardo Élis é, igualmente, um convite para que se cuide do maior patrimônio de um povo: a sua memória. Os livros de Bernardo Élis guardam a memória de Goiás e do povo goiano. As trajetórias biográficas do literato, de Corumbá, passando pela Cidade de Goiás, posteriormente Goiânia e Rio de Janeiro; a sua observação, sensibilidade e respeito pelas cenas simples do viver humano, juntando-se a uma erudição forjada com disciplina e entusiasmo no processo de leitura, fizeram com que o literato, por meio de sua imaginação criadora e de sua ficção realista, criasse uma obra inesgotável.

Como ponderou o semiólogo, linguista e escritor italiano Umberto Eco, a leitura deixa o texto infinito. Ler Bernardo Élis é apalpar, assim, a infinitude de Goiás como componente vivo da sociedade brasileira; é ao mesmo tempo uma forma de apalpar as feridas pulsantes que ainda latejam na estrutura de poder e social daqui e do país.

Como se diz, não se lê um excelente livro impunemente. Ao lê-lo, mais ou menos, algo essencial fica da leitura. E uma boa leitura faz o leitor escrever, mobilizar a sua consciência e a sua imaginação. Lê-se para compreender e para nunca morrer. É hora de pegarmos nas mãos de Bernardo Élis. Ou seja, é momento de revitalizá-lo.

Eguimar Felício Chaveiro é professor do Instituto de Estudos Socioambientais, da Universidade Federal de Goiás; membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás; membro do Instituto Cultural e Educacional Bernardo Élis para os povos do Cerrado.

Bernardo Élis em bico de pena de Luís Jardim[/caption]

Premiada, objeto de estudo e referendada pelos maiores intérpretes da teoria literária nacional, a sua obra se evidencia como uma das maiores fontes de leitura de Goiás. Ou seja, quem deseja conhecer as raízes de Goiás, alguns de seus episódios históricos marcantes; os seus conflitos originários, assim como a picardia, o esforço e a luta do sertanejo goiano, tem nos livros desse literato, um documento raro. Pode-se sintetizar: lê Bernardo Élis para entender Goiás; lê Goiás para compreender o Brasil e a peleja humana aqui – e em todos os lugares.

O chamamento para se ler hoje Bernardo Élis é, igualmente, um convite para que se cuide do maior patrimônio de um povo: a sua memória. Os livros de Bernardo Élis guardam a memória de Goiás e do povo goiano. As trajetórias biográficas do literato, de Corumbá, passando pela Cidade de Goiás, posteriormente Goiânia e Rio de Janeiro; a sua observação, sensibilidade e respeito pelas cenas simples do viver humano, juntando-se a uma erudição forjada com disciplina e entusiasmo no processo de leitura, fizeram com que o literato, por meio de sua imaginação criadora e de sua ficção realista, criasse uma obra inesgotável.

Como ponderou o semiólogo, linguista e escritor italiano Umberto Eco, a leitura deixa o texto infinito. Ler Bernardo Élis é apalpar, assim, a infinitude de Goiás como componente vivo da sociedade brasileira; é ao mesmo tempo uma forma de apalpar as feridas pulsantes que ainda latejam na estrutura de poder e social daqui e do país.

Como se diz, não se lê um excelente livro impunemente. Ao lê-lo, mais ou menos, algo essencial fica da leitura. E uma boa leitura faz o leitor escrever, mobilizar a sua consciência e a sua imaginação. Lê-se para compreender e para nunca morrer. É hora de pegarmos nas mãos de Bernardo Élis. Ou seja, é momento de revitalizá-lo.

Eguimar Felício Chaveiro é professor do Instituto de Estudos Socioambientais, da Universidade Federal de Goiás; membro do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás; membro do Instituto Cultural e Educacional Bernardo Élis para os povos do Cerrado.

O livro “As Vidas de Bonifácio” tem cheiro de pasquim, de imprensa marrom. Estou me sentindo decepcionado, como leitor, e logrado, como consumidor

Um par de Guimarães Rosa, o escritor cria um conto poderoso — forte na linguagem e na interpretação até antropológica das personagens

Por Paulo Stucchi*

[caption id="attachment_247548" align="alignnone" width="620"] Paulo Stucchi | Foto: Divulgação[/caption]

Recordo-me de um professor – daqueles que marcam a vida da gente numa época em que queremos abraçar o mundo, mas não temos braços e pernas longos o suficiente para tanto – que gostava de instigar os alunos com a seguinte questão: “Vocês acham que o jornalista lida com a verdade?”.

Claro que, imaturos, respondíamos que sim. Então, ele nos corrigia, com um sorriso sádico: “Não! Jornalista lida com o verossímil. Mesmo porque nunca há um ponto de vista sobre um fato”.

Isso me marcou de tal modo que, quando chegara minha vez de lecionar, lançava aos meus alunos a isca do mesmo questionamento.

De fato, o jornalista é um cronista que seleciona um número determinado de pontos de vista para criar a receita de sua narrativa. Antes do ponto final, adiciona o seu próprio ponto de vista e critérios ao tema e, por fim, entrega ao editor para que ele também acrescente o ponto de vista da linha editorial do veículo. Está preparada a linha de montagem de um conteúdo jornalístico.

Não, o jornalista não é falso, tampouco um mentiroso! Contudo, como dizia meu professor, ele empresta o ponto de vista dos outros para montar sua história, recorrendo a fontes, pesquisas, press releases, livros e acervos infindáveis. Como resultado, prende-se a uma versão de um fato, a qual deve ser contada com detalhes que enobreçam a sua função maior: informar e, com isso, fermentar o senso crítico.

Ora, e não é assim que também trabalha o escritor? Emprestamos (se não, surrupiamos) pontos de vistas, estilos, fisionomias e histórias; misturamos tudo, adicionamos uma pitada de experiência pessoal e formatamos na forma de ficção. A diferença é que nosso compromisso com o verossímil é menor. Ao contrário do jornalista, navegamos pelo rio da imaginação, deixamo-nos levar pelas correntezas de vidas fictícias nascidas a partir do real, e apresentamos aquilo que, julgamos, o leitor deseja ler - e não necessariamente o que ele “precisa”, como no caso do jornalismo de boa qualidade.

Nos dias atuais, vale mais uma reflexão: sem o jornalista (e o jornalismo) não há senso crítico; calam-se histórias que precisam ser contadas; cegam-se pontos de vista que emprestam lentes de aumento a míopes; engessa-se a linda dinâmica da trajetória pelo verossímil, da arte de contar histórias de pessoas de carne e osso, de mudar vidas, de talhar destinos.

Sem jornalistas, assim como na ausência de escritores, ficamos órfãos de alguém que nos narre o mundo – como ele é, ou, mais belo, como gostaríamos que fosse.

*Paulo Stucchi é jornalista e psicanalista. Formou-se em Comunicação Social pela Unesp Bauru. Ele é especialista em Jornalismo Institucional pela PUC-SP e Mestre em Processos Comunicacionais, com ênfase em Comunicação Empresarial pela Universidade Metodista de São Paulo. Trabalhou como jornalista em revistas e jornais impressos, tornando-se editor, por treze anos, de uma publicação segmentada para o setor gráfico. Divide seu tempo entre o trabalho de assessor de comunicação e sua paixão pela literatura, principalmente, romances históricos. É autor de A Filha do Reich, Menina – Mitacuña, O Triste Amor de Augusto Ramonet, Natal sem Mamãe e A Fonte.

Paulo Stucchi | Foto: Divulgação[/caption]

Recordo-me de um professor – daqueles que marcam a vida da gente numa época em que queremos abraçar o mundo, mas não temos braços e pernas longos o suficiente para tanto – que gostava de instigar os alunos com a seguinte questão: “Vocês acham que o jornalista lida com a verdade?”.

Claro que, imaturos, respondíamos que sim. Então, ele nos corrigia, com um sorriso sádico: “Não! Jornalista lida com o verossímil. Mesmo porque nunca há um ponto de vista sobre um fato”.

Isso me marcou de tal modo que, quando chegara minha vez de lecionar, lançava aos meus alunos a isca do mesmo questionamento.

De fato, o jornalista é um cronista que seleciona um número determinado de pontos de vista para criar a receita de sua narrativa. Antes do ponto final, adiciona o seu próprio ponto de vista e critérios ao tema e, por fim, entrega ao editor para que ele também acrescente o ponto de vista da linha editorial do veículo. Está preparada a linha de montagem de um conteúdo jornalístico.

Não, o jornalista não é falso, tampouco um mentiroso! Contudo, como dizia meu professor, ele empresta o ponto de vista dos outros para montar sua história, recorrendo a fontes, pesquisas, press releases, livros e acervos infindáveis. Como resultado, prende-se a uma versão de um fato, a qual deve ser contada com detalhes que enobreçam a sua função maior: informar e, com isso, fermentar o senso crítico.

Ora, e não é assim que também trabalha o escritor? Emprestamos (se não, surrupiamos) pontos de vistas, estilos, fisionomias e histórias; misturamos tudo, adicionamos uma pitada de experiência pessoal e formatamos na forma de ficção. A diferença é que nosso compromisso com o verossímil é menor. Ao contrário do jornalista, navegamos pelo rio da imaginação, deixamo-nos levar pelas correntezas de vidas fictícias nascidas a partir do real, e apresentamos aquilo que, julgamos, o leitor deseja ler - e não necessariamente o que ele “precisa”, como no caso do jornalismo de boa qualidade.

Nos dias atuais, vale mais uma reflexão: sem o jornalista (e o jornalismo) não há senso crítico; calam-se histórias que precisam ser contadas; cegam-se pontos de vista que emprestam lentes de aumento a míopes; engessa-se a linda dinâmica da trajetória pelo verossímil, da arte de contar histórias de pessoas de carne e osso, de mudar vidas, de talhar destinos.

Sem jornalistas, assim como na ausência de escritores, ficamos órfãos de alguém que nos narre o mundo – como ele é, ou, mais belo, como gostaríamos que fosse.

*Paulo Stucchi é jornalista e psicanalista. Formou-se em Comunicação Social pela Unesp Bauru. Ele é especialista em Jornalismo Institucional pela PUC-SP e Mestre em Processos Comunicacionais, com ênfase em Comunicação Empresarial pela Universidade Metodista de São Paulo. Trabalhou como jornalista em revistas e jornais impressos, tornando-se editor, por treze anos, de uma publicação segmentada para o setor gráfico. Divide seu tempo entre o trabalho de assessor de comunicação e sua paixão pela literatura, principalmente, romances históricos. É autor de A Filha do Reich, Menina – Mitacuña, O Triste Amor de Augusto Ramonet, Natal sem Mamãe e A Fonte.

Por Cláudia Cobalchini*

Pieter Bruegel the Elder - The Tower of Babel (Rotterdam)[/caption]

Pieter Bruegel the Elder - The Tower of Babel (Rotterdam)[/caption]