Opção cultural

Famoso “quinto homem”, John Cairncross torna-se, estranhamente, a figura-chave da KGB e, de alguma forma, muito mais importante que Philby

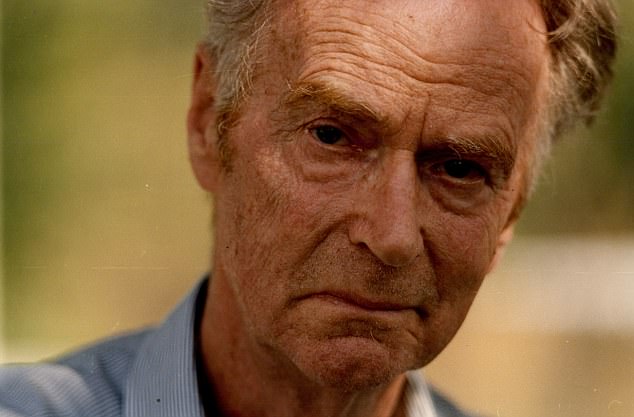

[caption id="attachment_113622" align="alignnone" width="620"] John Cairncross (1913-1995), um dos “cinco magníficos” de Cambridge: era um melômano inveterado, e por isso os russos o chamaram de Liszt | Foto: Divulgação[/caption]

FRANK WAN

Especial para o Jornal Opção

John Cairncross era matemático, e de 1941 a 1946 trabalhou em missões de desencriptação. Foi colocado no Government Code and Cypher School (GC & CS) no famoso edifício de Bletchley Park – na nomenclatura russa, “Kurort”.

Cairncross era um melômano inveterado, e por isso os russos o chamaram de Liszt. Segundo registos soviéticos, Cairncross forneceu qualquer coisa como 5.832 documentos aos russos. Em entrevistas já no fim da vida, sugeria sempre que não conhecia, na época, a ligação de Philby aos russos.

Muito da informação que temos para reconstituir a sequência dos acontecimentos baseia-se quer no livro, quer nas declarações de Yuri Modine, o chamado “controlador” dos “Cinco magníficos”. Modine publicou em França, em 1994, um livro com o título quase cómico “Mes Camarades de Cambridge” (“Os Meus Camaradas de Cambridge”).

Neste mundo da espionagem, nunca se percebe bem quem mente e quem pensa que está dizendo a verdade, mas foi manipulado e recebeu informações falsas. A par disso, como na vida, cada um tenta sempre dar a ideia que ele mesmo teve um papel decisivo. Por exemplo, Modine afirma que, mais tarde, Cairncross lhe passou informações sobre as armas nucleares da Otan na Alemanha, mas as datas não coincidem – os primeiros planos de armamento nuclear americano colocado na Alemanha são muito posteriores.

As informações que Cairncross passou aos soviéticos foram importantes, entre muitos outros, para a batalha de Kursk. A Batalha de Kursk foi um momento decisivo da Segunda Guerra Mundial, colocando frente a frente as forças alemãs e soviéticas na chamada Frente Oriental, perto de Kursk, mais ou menos a 500 quilômetros de Moscou. Estavam no terreno, dos dois lados, meios consideráveis.

Nestas situações de confronto de forças em larga escala, as informações advêm quer das próprias forças, quer das intenções e forças do inimigo, e a capacidade estratégica é decisiva. É o momento em que os generais e os espiões mostram toda a sua competência ou a falta dela.

Campo de batalha

John Cairncross registrava todas as informações que a máquina inglesa desencriptava, e passava-as imediatamente aos soviéticos. Muitas dessas informações tiveram efeito imediato para os russos no terreno. Alguns historiadores chegam mesmo a indicar as informações de Cairncross como as mais decisivas e de maior impacto direto no campo de batalha e talvez as mais importantes da história da guerra moderna e da espionagem.

Os alemães comunicavam entre si no campo de batalha. Os ingleses interceptavam as comunicações e desencriptavam. Cairncross tomava nota de tudo, passava a informação nesse mesmo dia através dos seus canais e o comando russo recebia a informação e tomava decisões com a gigantesca vantagem de conhecer tudo sobre o inimigo.

O efeito real das informações passadas é sempre difícil de avaliar, mas não é por acaso que a autobiografia de Cairncross se intitula “A História do Homem que Mudou o Curso da II Guerra Mundial” (The Enigma Spy: an Autobiography – the Story of the Man Who Changed the Course of World War Two).

Cairncross negou sempre este epíteto de “quinto homem”. Confirmou ter passado informações “ao inimigo”, mas afirmou sempre que o que fazia estava de acordo com a estratégia inglesa, uma vez que, passar informações aos russos na batalha de Kursk era passar informações a um aliado contra o Terceiro Reich – mas não há qualquer traço de ter recebido ordens para passar informações.

O nome de Cairncross nem nunca apareceria em qualquer registro se não fosse Oleg Gordievsky, já depois da Guerra Fria, em pleno 1990, tê-lo denunciado como o quinto homem, e foi na sequência dessa denúncia que Modine publicou, em 1994, em França, o livro já citado em que confirma, neste aspecto particular, as acusações de Gordievsky.

Mistério

Se é verdade que é difícil defender a posição de Cairncross como estando ao serviço da Inglaterra, a verdade é que nunca foi levantado contra ele qualquer processo de investigação, e a sua vida prosseguiu sempre sem qualquer sobressalto, o que adensa o mistério: ninguém entende o que levou os sucessivos governos ingleses a escamotear sempre a participação de Cairncross. Vai, mais tarde, ter uma belíssima sinecura na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e fazer umas traduções para o Banco de Itália.

A grande verdade é que, mesmo após a guerra, continua na frente da liça dos jogos de espionagem. Pendem sobre ele a suspeita e a acusação de ter entregue todos os segredos dos planos nucleares ingleses e todo o programa de armas nucleares ocidental, incluindo o famoso Projeto Manhattan – as suspeitas sobre este último caso são muito tênues: nem teve acesso a informações técnicas (estas não passavam por Inglaterra, Robert Oppenheimer fechava muito bem a informação técnica entre físicos) e, mesmo que tivesse tido, os seus conhecimentos de matemática-física eram insuficientes para saber retirar informações que auxiliassem físicos no avanço dos seus projetos.

Há indícios substanciais que Cairncross esteve no centro de todo um cruzamento de informações na antiga Jugoslávia. As forças compósitas do Eixo ocuparam a antiga Iugoslávia e trocavam entre si comunicações. A GC & CS ( Government Code and Cypher School) interceptava e decifrava informações quer do lado alemão, quer dos “partisans iugoslavos” com o Komintern (Kommunistische Internationale – Terceira Internacional ou Internacional Comunista) e com a União Soviética. Cairncross tinha acesso a todas as desencriptações e passava tudo verbatim para os soviéticos.

Presença

Estranhamente, de forma direta ou indireta, Cairncross está sempre em todos os grandes acontecimentos mundiais: está presente de forma indelével nos planos nucleares ingleses do pós Segunda Guerra Mundial e, inclusive, vai estar presente na guerra Irã-Iraque dos anos 1980, onde aparece com o estranho papel de “analista de cenários internacionais”.

Mas teria morrido incógnito, esquecido e ocultado pelos ingleses, não fosse o papel decisivo do jornalista de investigação Barry Penrose que em 1979, na sequência da investigação que levou a cabo sobre Anthony Blunt, que chegou à conclusão e confrontou Cairncross em Roma com o fato de este ser de forma concludente o “quinto homem”.

A partir de 1960, dedicou-se à produção de ensaios, atividade a que todos os falhados e deprimidos se entregam, e tradução para inglês dos autores franceses do século 17: Corneille, Mollière, La Fontaine, Racine. Passou os últimos anos de vida na França, mas morreu na Inglaterra.

Frank Wan vive em Portugal. É ensaísta, poeta, professor e tradutor

John Cairncross (1913-1995), um dos “cinco magníficos” de Cambridge: era um melômano inveterado, e por isso os russos o chamaram de Liszt | Foto: Divulgação[/caption]

FRANK WAN

Especial para o Jornal Opção

John Cairncross era matemático, e de 1941 a 1946 trabalhou em missões de desencriptação. Foi colocado no Government Code and Cypher School (GC & CS) no famoso edifício de Bletchley Park – na nomenclatura russa, “Kurort”.

Cairncross era um melômano inveterado, e por isso os russos o chamaram de Liszt. Segundo registos soviéticos, Cairncross forneceu qualquer coisa como 5.832 documentos aos russos. Em entrevistas já no fim da vida, sugeria sempre que não conhecia, na época, a ligação de Philby aos russos.

Muito da informação que temos para reconstituir a sequência dos acontecimentos baseia-se quer no livro, quer nas declarações de Yuri Modine, o chamado “controlador” dos “Cinco magníficos”. Modine publicou em França, em 1994, um livro com o título quase cómico “Mes Camarades de Cambridge” (“Os Meus Camaradas de Cambridge”).

Neste mundo da espionagem, nunca se percebe bem quem mente e quem pensa que está dizendo a verdade, mas foi manipulado e recebeu informações falsas. A par disso, como na vida, cada um tenta sempre dar a ideia que ele mesmo teve um papel decisivo. Por exemplo, Modine afirma que, mais tarde, Cairncross lhe passou informações sobre as armas nucleares da Otan na Alemanha, mas as datas não coincidem – os primeiros planos de armamento nuclear americano colocado na Alemanha são muito posteriores.

As informações que Cairncross passou aos soviéticos foram importantes, entre muitos outros, para a batalha de Kursk. A Batalha de Kursk foi um momento decisivo da Segunda Guerra Mundial, colocando frente a frente as forças alemãs e soviéticas na chamada Frente Oriental, perto de Kursk, mais ou menos a 500 quilômetros de Moscou. Estavam no terreno, dos dois lados, meios consideráveis.

Nestas situações de confronto de forças em larga escala, as informações advêm quer das próprias forças, quer das intenções e forças do inimigo, e a capacidade estratégica é decisiva. É o momento em que os generais e os espiões mostram toda a sua competência ou a falta dela.

Campo de batalha

John Cairncross registrava todas as informações que a máquina inglesa desencriptava, e passava-as imediatamente aos soviéticos. Muitas dessas informações tiveram efeito imediato para os russos no terreno. Alguns historiadores chegam mesmo a indicar as informações de Cairncross como as mais decisivas e de maior impacto direto no campo de batalha e talvez as mais importantes da história da guerra moderna e da espionagem.

Os alemães comunicavam entre si no campo de batalha. Os ingleses interceptavam as comunicações e desencriptavam. Cairncross tomava nota de tudo, passava a informação nesse mesmo dia através dos seus canais e o comando russo recebia a informação e tomava decisões com a gigantesca vantagem de conhecer tudo sobre o inimigo.

O efeito real das informações passadas é sempre difícil de avaliar, mas não é por acaso que a autobiografia de Cairncross se intitula “A História do Homem que Mudou o Curso da II Guerra Mundial” (The Enigma Spy: an Autobiography – the Story of the Man Who Changed the Course of World War Two).

Cairncross negou sempre este epíteto de “quinto homem”. Confirmou ter passado informações “ao inimigo”, mas afirmou sempre que o que fazia estava de acordo com a estratégia inglesa, uma vez que, passar informações aos russos na batalha de Kursk era passar informações a um aliado contra o Terceiro Reich – mas não há qualquer traço de ter recebido ordens para passar informações.

O nome de Cairncross nem nunca apareceria em qualquer registro se não fosse Oleg Gordievsky, já depois da Guerra Fria, em pleno 1990, tê-lo denunciado como o quinto homem, e foi na sequência dessa denúncia que Modine publicou, em 1994, em França, o livro já citado em que confirma, neste aspecto particular, as acusações de Gordievsky.

Mistério

Se é verdade que é difícil defender a posição de Cairncross como estando ao serviço da Inglaterra, a verdade é que nunca foi levantado contra ele qualquer processo de investigação, e a sua vida prosseguiu sempre sem qualquer sobressalto, o que adensa o mistério: ninguém entende o que levou os sucessivos governos ingleses a escamotear sempre a participação de Cairncross. Vai, mais tarde, ter uma belíssima sinecura na Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) e fazer umas traduções para o Banco de Itália.

A grande verdade é que, mesmo após a guerra, continua na frente da liça dos jogos de espionagem. Pendem sobre ele a suspeita e a acusação de ter entregue todos os segredos dos planos nucleares ingleses e todo o programa de armas nucleares ocidental, incluindo o famoso Projeto Manhattan – as suspeitas sobre este último caso são muito tênues: nem teve acesso a informações técnicas (estas não passavam por Inglaterra, Robert Oppenheimer fechava muito bem a informação técnica entre físicos) e, mesmo que tivesse tido, os seus conhecimentos de matemática-física eram insuficientes para saber retirar informações que auxiliassem físicos no avanço dos seus projetos.

Há indícios substanciais que Cairncross esteve no centro de todo um cruzamento de informações na antiga Jugoslávia. As forças compósitas do Eixo ocuparam a antiga Iugoslávia e trocavam entre si comunicações. A GC & CS ( Government Code and Cypher School) interceptava e decifrava informações quer do lado alemão, quer dos “partisans iugoslavos” com o Komintern (Kommunistische Internationale – Terceira Internacional ou Internacional Comunista) e com a União Soviética. Cairncross tinha acesso a todas as desencriptações e passava tudo verbatim para os soviéticos.

Presença

Estranhamente, de forma direta ou indireta, Cairncross está sempre em todos os grandes acontecimentos mundiais: está presente de forma indelével nos planos nucleares ingleses do pós Segunda Guerra Mundial e, inclusive, vai estar presente na guerra Irã-Iraque dos anos 1980, onde aparece com o estranho papel de “analista de cenários internacionais”.

Mas teria morrido incógnito, esquecido e ocultado pelos ingleses, não fosse o papel decisivo do jornalista de investigação Barry Penrose que em 1979, na sequência da investigação que levou a cabo sobre Anthony Blunt, que chegou à conclusão e confrontou Cairncross em Roma com o fato de este ser de forma concludente o “quinto homem”.

A partir de 1960, dedicou-se à produção de ensaios, atividade a que todos os falhados e deprimidos se entregam, e tradução para inglês dos autores franceses do século 17: Corneille, Mollière, La Fontaine, Racine. Passou os últimos anos de vida na França, mas morreu na Inglaterra.

Frank Wan vive em Portugal. É ensaísta, poeta, professor e tradutor

Poeta Carlos Drummond de Andrade, em sua receita de ano novo, constata que há muitos que insistem em sonhar com o champanhe e a birita para desvelar o que só o interior pode revelar: a fórmula de um bom Ano Novo

Série de conferências aprecia o único livro de Hugo de Carvalho Ramos publicado em vida, em 1917, com o objetivo de mostrar a importância atual do escritor goiano, morto em 1921, aos 26 anos

Mercado editorial está lotando as livrarias com grandes autores que merecem ser lidos em qualquer tempo; muitos vêm em obra completa ou coleções, trilogias, ou mesmo só um livro separado em volumes

Um dos executivos mais importantes da indústria cinematográfica americana vai pular o ano na berlinda, pelos assédios sexuais e estupros que cometeu ao longo de 30 anos, segundo denúncia de atrizes e modelos

Grandes representantes da inspiração divina mostram ao mundo que “o amor é mais sublime do que o mero pensamento. O pensamento absoluto é amar; ele não é um pensamento insensível e sim criativo, porque é amor”

Em “Origem” – novo livro de suspense do norte-americano Dan Brown –, um cientista da computação e gênio da tecnologia prenuncia o fim das religiões e sua substituição pela ciência

“Essa Terra”, “O Cachorro e o Lobo” e ”Pelo Fundo da Agulha”, trilogia que tematiza o deslocamento geográfico, temporal e psicológico de seus protagonistas, são publicados por editora portuguesa

Poemas de Angelus Silesius, traduzidos por Marco Lucchesi no livro “Moradas”, arriscam uma ponte entre o divino e o terreno, enaltecendo a mística cristã

Brasil tem um lugar de destaque na mostra Panorama no Festival Internacional de Cinema de Berlim

A última vez que o Brasil concorreu na categoria de melhor filme estrangeiro foi em 1999, com Central do Brasil

Filme narra a história de uma criança com deformação no rosto que sofre bullying na escola, e tem de enfrentar a conhecida saga da falta de aceitação social

[caption id="attachment_112477" align="alignnone" width="620"] Julia Roberts contracena com o pequeno Jacob Tremblay, que interpreta Auggie Pullman, garoto com deformação no rosto[/caption]

Preparem os lenços. Foi o comentário anônimo que ouvi após o trailer de "Extraordinário" (2017), no escuro de uma dessas sessões de cinema. E o marketing que acompanhou todo o período de divulgação do filme se confirmou na semana passada, com a estreia em circuito nacional: muita gente fungando na penumbra.

A proposta do diretor e roteirista Stephen Chbosky - de "As Vantagens de Ser Invisível" (2012) - foi tratar do bullying, um problema cada vez mais frequente nas escolas americanas (e do mundo todo). Ao escolher como protagonista o pequeno Auggie Pullman (encarnado por Jacob Tremblay e alguns quilos de maquiagem), elevou a questão ao máximo, já que o garoto apresenta o rosto deformado por complicações no nascimento. Se crianças comuns já sofrem nas mãos dos valentões, imagine um pequeno pintado com a cara do Corcunda de Notre Dame.

Aliás, talvez o grande problema do longa esteja justamente nesse aspecto. Ao aproximar a sistemática da história da de uma fábula infantil, inclusive com a narração de Auggie em primeira pessoa, a produção infantiliza a visão de mundo da obra, tornando o enfrentamento da questão superficial. Se por um lado estimula o uso do lenço durante a sessão, por outro, afasta o espectador do questionamento maduro.

Auggie mora com os pais - o simpático Nate (Owen Wilson) e a vibrante Isabel (Julia Roberts) - e com a irmã Via (Isabela Vidovic), que o seguraram na redoma doméstica o quanto puderam. Até que a mãe achou por bem mandá-lo à escola comum, quando a educação informal do lar começou a dar mostras de insuficiência. E é aí que o coração de todos os pais e mães da plateia começa a apertar (que eu tenha notado, não houve crianças chorando nesse filme).

Armas

Existem reminiscências não intencionais de "ET - o Extraterrestre" (1982) e da saga "Harry Potter" em diversas passagens do longa. A temática se aproxima bastante, já que no mundo de "Extraordinário" o sonho de Auggie é ser astronauta. Em sua pequena cabecinha, é a única maneira de conciliar o fato de não ser parte do meio, mas não ser rejeitado.

Tal qual um bruxo vivendo entre mortais, ou um extraterrestre, o garoto passa a vida dentro de fantasias (literais e sociais) esperando a hora em que alguém lhe enxergará verdadeiramente, em sua essência (o filme também tem seus 'Elliots', 'Ronis', 'Hermiones' e até um 'Dumbledore' chamado 'Mr. Tushman', traduzido como 'Sr. Buzanfa').

Um grande trunfo da obra é ramificar a narrativa em determinado ponto. Quando achamos ser um filme sobre o pequeno Auggie, Chbosky mostra as cartas de outros personagens, ampliando o espectro de análise - inclusive com a mudança de narrador. Passamos a notar que, por maior que seja a piedade em relação ao garotinho protagonista, outros astros orbitam em sua volta e são diretamente afetados por ele.

Lenços e lentes

Cada um tem sua necessidade de ser reconhecido, aceito e valorizado autonomamente. Ao ressaltar o problema físico de Auggie quase ao ponto de justificar o bullying, Chbosky faz o contraste com seus parceiros e reforça a inutilidade dos rótulos sociais: quem é normal, afinal de contas? Não somos todos anormais, em algum ponto? Não usamos, todos, máscaras?

Não fosse extremamente didático e, por vezes, pateticamente explícito (a cena do valentão levando sermão na sala do diretor beira ao ridículo), com soluções fáceis, personagens planos (todo mundo é bonzinho, exceto os maus) e uma trama característica dos mais agradáveis filmes da sessão da tarde, "Extraordinário" poderia se juntar ao time de "Precisamos Falar sobre Kevin" (2011), "Carrie - a Estranha" (1976), "Elefante" (2003) ou mesmo "Super Dark Times" (2017) como arautos de uma nova forma de pensar o bullying escolar. Afinal, é mesmo necessário colocar o problema em perspectiva - quem é que não tem aquele tio conservador, ou aquele amigo macho-man que ainda vaticina "Ah, os moleques vão crescer frescos desse jeito! No meu tempo, não tinha esse tipo de frescura" -?

Independentemente do que mais possa se falar sobre o filme, não deixe de levar os lenços quando for ao cinema.

Julia Roberts contracena com o pequeno Jacob Tremblay, que interpreta Auggie Pullman, garoto com deformação no rosto[/caption]

Preparem os lenços. Foi o comentário anônimo que ouvi após o trailer de "Extraordinário" (2017), no escuro de uma dessas sessões de cinema. E o marketing que acompanhou todo o período de divulgação do filme se confirmou na semana passada, com a estreia em circuito nacional: muita gente fungando na penumbra.

A proposta do diretor e roteirista Stephen Chbosky - de "As Vantagens de Ser Invisível" (2012) - foi tratar do bullying, um problema cada vez mais frequente nas escolas americanas (e do mundo todo). Ao escolher como protagonista o pequeno Auggie Pullman (encarnado por Jacob Tremblay e alguns quilos de maquiagem), elevou a questão ao máximo, já que o garoto apresenta o rosto deformado por complicações no nascimento. Se crianças comuns já sofrem nas mãos dos valentões, imagine um pequeno pintado com a cara do Corcunda de Notre Dame.

Aliás, talvez o grande problema do longa esteja justamente nesse aspecto. Ao aproximar a sistemática da história da de uma fábula infantil, inclusive com a narração de Auggie em primeira pessoa, a produção infantiliza a visão de mundo da obra, tornando o enfrentamento da questão superficial. Se por um lado estimula o uso do lenço durante a sessão, por outro, afasta o espectador do questionamento maduro.

Auggie mora com os pais - o simpático Nate (Owen Wilson) e a vibrante Isabel (Julia Roberts) - e com a irmã Via (Isabela Vidovic), que o seguraram na redoma doméstica o quanto puderam. Até que a mãe achou por bem mandá-lo à escola comum, quando a educação informal do lar começou a dar mostras de insuficiência. E é aí que o coração de todos os pais e mães da plateia começa a apertar (que eu tenha notado, não houve crianças chorando nesse filme).

Armas

Existem reminiscências não intencionais de "ET - o Extraterrestre" (1982) e da saga "Harry Potter" em diversas passagens do longa. A temática se aproxima bastante, já que no mundo de "Extraordinário" o sonho de Auggie é ser astronauta. Em sua pequena cabecinha, é a única maneira de conciliar o fato de não ser parte do meio, mas não ser rejeitado.

Tal qual um bruxo vivendo entre mortais, ou um extraterrestre, o garoto passa a vida dentro de fantasias (literais e sociais) esperando a hora em que alguém lhe enxergará verdadeiramente, em sua essência (o filme também tem seus 'Elliots', 'Ronis', 'Hermiones' e até um 'Dumbledore' chamado 'Mr. Tushman', traduzido como 'Sr. Buzanfa').

Um grande trunfo da obra é ramificar a narrativa em determinado ponto. Quando achamos ser um filme sobre o pequeno Auggie, Chbosky mostra as cartas de outros personagens, ampliando o espectro de análise - inclusive com a mudança de narrador. Passamos a notar que, por maior que seja a piedade em relação ao garotinho protagonista, outros astros orbitam em sua volta e são diretamente afetados por ele.

Lenços e lentes

Cada um tem sua necessidade de ser reconhecido, aceito e valorizado autonomamente. Ao ressaltar o problema físico de Auggie quase ao ponto de justificar o bullying, Chbosky faz o contraste com seus parceiros e reforça a inutilidade dos rótulos sociais: quem é normal, afinal de contas? Não somos todos anormais, em algum ponto? Não usamos, todos, máscaras?

Não fosse extremamente didático e, por vezes, pateticamente explícito (a cena do valentão levando sermão na sala do diretor beira ao ridículo), com soluções fáceis, personagens planos (todo mundo é bonzinho, exceto os maus) e uma trama característica dos mais agradáveis filmes da sessão da tarde, "Extraordinário" poderia se juntar ao time de "Precisamos Falar sobre Kevin" (2011), "Carrie - a Estranha" (1976), "Elefante" (2003) ou mesmo "Super Dark Times" (2017) como arautos de uma nova forma de pensar o bullying escolar. Afinal, é mesmo necessário colocar o problema em perspectiva - quem é que não tem aquele tio conservador, ou aquele amigo macho-man que ainda vaticina "Ah, os moleques vão crescer frescos desse jeito! No meu tempo, não tinha esse tipo de frescura" -?

Independentemente do que mais possa se falar sobre o filme, não deixe de levar os lenços quando for ao cinema.

Livro de Wladimir Saldanha eleva o tom da lírica a um patamar poucas vezes visto nos católicos poetas desde o trio Murilo Mendes, Jorge de Lima, Augusto Schmidt

Evento será realizado no dia 15 de dezembro no Cine Lumière do Shopping Bouganville

Nascida em Budapeste e vindo com a família para o Brasil aos dez anos, artista brilhou no teatro e na televisão com sua veia cômico-dramática

[caption id="attachment_112158" align="alignnone" width="620"] Eva Todor era considerada uma mulher de personalidade intensa e com uma energia incrível para criar, atuar, produzir e reunir elencos[/caption]

A atriz húngaro-brasileira Eva Todor morreu na manhã de hoje, aos 98 anos de idade. Ela nasceu em Budapeste, em 1919, numa família judia cujo sobrenome era Fodor. Aos dez anos, veio para o Brasil com os pais, que mudaram o sobrenome para Todor.

Em 1942, a jovem atriz começava a fazer sucesso nos palcos, com sua companhia de teatro Eva e Seus Artistas, quando foi convidada pelo prefeito Venerando de Freitas Borges para inaugurar profissionalmente o Cine-Teatro Goiânia. Ela então trouxe seu grupo e encenou uma série de peças.

A primeira peça encenada foi “Colégio Interno”, escrita por Ladislau Fodor, tio da atriz, e dirigida pelo marido dela Luiz Iglezias. “Quando nós estivemos aqui a primeira vez, nós todos nos admiramos: ‘o que esses loucos vão fazer nesse deserto com um teatro assim?’”, diria mais tarde a atriz, segundo consta no livro “Teatro Goiânia: Histórias e Estórias”, de Gilson P. Borges.

O último papel vivido pela atriz foi na televisão, interpretando Dália, na novela da Globo “Salve Jorge”, entre 2012 e 2013. Nos anos seguintes, começou a sofrer do Mal de Parkinson. Segundo os médicos, a causa da morte foi pneumonia. Eva Todor era considerada uma mulher de personalidade intensa e com uma energia incrível para criar, atuar, produzir e reunir elencos.

Eva Todor era considerada uma mulher de personalidade intensa e com uma energia incrível para criar, atuar, produzir e reunir elencos[/caption]

A atriz húngaro-brasileira Eva Todor morreu na manhã de hoje, aos 98 anos de idade. Ela nasceu em Budapeste, em 1919, numa família judia cujo sobrenome era Fodor. Aos dez anos, veio para o Brasil com os pais, que mudaram o sobrenome para Todor.

Em 1942, a jovem atriz começava a fazer sucesso nos palcos, com sua companhia de teatro Eva e Seus Artistas, quando foi convidada pelo prefeito Venerando de Freitas Borges para inaugurar profissionalmente o Cine-Teatro Goiânia. Ela então trouxe seu grupo e encenou uma série de peças.

A primeira peça encenada foi “Colégio Interno”, escrita por Ladislau Fodor, tio da atriz, e dirigida pelo marido dela Luiz Iglezias. “Quando nós estivemos aqui a primeira vez, nós todos nos admiramos: ‘o que esses loucos vão fazer nesse deserto com um teatro assim?’”, diria mais tarde a atriz, segundo consta no livro “Teatro Goiânia: Histórias e Estórias”, de Gilson P. Borges.

O último papel vivido pela atriz foi na televisão, interpretando Dália, na novela da Globo “Salve Jorge”, entre 2012 e 2013. Nos anos seguintes, começou a sofrer do Mal de Parkinson. Segundo os médicos, a causa da morte foi pneumonia. Eva Todor era considerada uma mulher de personalidade intensa e com uma energia incrível para criar, atuar, produzir e reunir elencos.