Por Adalberto de Queiroz

Poeta Carlos Drummond de Andrade, em sua receita de ano novo, constata que há muitos que insistem em sonhar com o champanhe e a birita para desvelar o que só o interior pode revelar: a fórmula de um bom Ano Novo

Grandes representantes da inspiração divina mostram ao mundo que “o amor é mais sublime do que o mero pensamento. O pensamento absoluto é amar; ele não é um pensamento insensível e sim criativo, porque é amor”

Livro de Wladimir Saldanha eleva o tom da lírica a um patamar poucas vezes visto nos católicos poetas desde o trio Murilo Mendes, Jorge de Lima, Augusto Schmidt

Poeta Manuel Bandeira, ao passar o fim de ano em sanatório na Suíça, escreveu um poema que, como toda sua obra, ainda alcança o leitor, mais de cem anos depois, rompendo o Tempo, sendo continuamente lido

Sabe o cronista estar diante de um grande, mas sequer sabe tirar da poética deste escritor no vigor criativo da sua quarentena de anos o sumo do saber acumulado

O poeta romano, como todos os grandes da poesia, anunciou-se muito cedo, deixando uma obra profunda; não só Eneida, mas sobretudo os saborosos versos da sua juventude fazem-nos vibrar

Escritor mineiro ainda não teve trazidos à tona o conhecimento aprofundado e o amplo debate de sua vida e obra; até hoje, na véspera dos 50 anos de sua morte, críticos e pesquisadores preferem apropriar-se do autor para defenderem suas próprias teses

O poeta italiano, considerado anti-Pascal, é um incrédulo, um negativista, um descrente, mas sua poesia toca em algum lugar na alma do cristão que se torna impossível não gostar dele, tanto quanto é impossível descrever esse gosto em poucas palavras

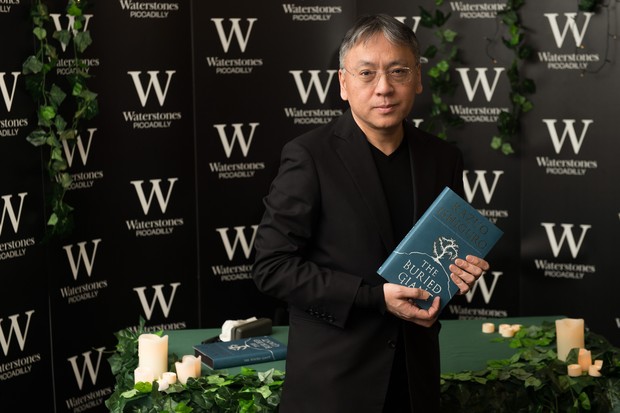

Os livros do nipo-britânico sustentam-se como literatura de qualidade, para além das ideias? “O Gigante Adormecido” é um romance que fica de pé

Vivendo na “umbrosa noite do silêncio” de sua cegueira, o leitor-escritor depara-se com as sombras, mas não decai para a escuridão — a névoa o recobre para que “o sol interior” ilumine o leitor

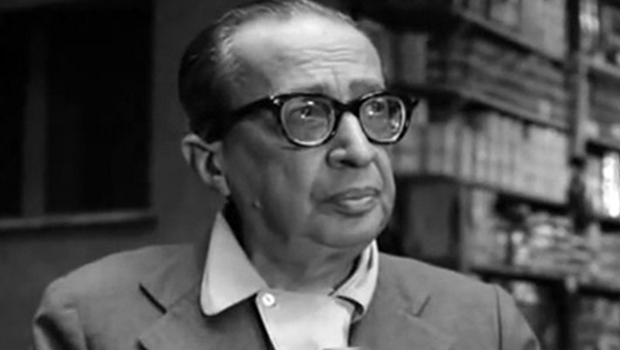

[caption id="attachment_108303" align="alignleft" width="620"] Jorge Luis Borges[/caption]

A cegueira de Borges, tal como em Homero, Milton, Joyce – e outros escritores –, pode ter sido decisiva para a produção diferenciada do escritor argentino que se fez conhecido e reconhecido no cânone da literatura ocidental. Harold Bloom chega a dizer que Jorge Luis Borges foi para o conto “a maior influência sobre o gênero (“short stories”) na segunda metade do século XX ”. E assim, o conto – conclui Bloom: “agora tende a ser tchekhoviano ou borgiano e, nalguns casos, influenciado por ambos”.

Não inferior seria a importância e a influência de Borges na Poesia. O poeta, o ensaísta, o palestrante, o homem público, para quem a cegueira não chegou como um raio, um acidente inusitado, mas como uma doença progressiva, como um “lento entardecer”; variante pessoal significativa, a cegueira em Borges teve uma dimensão existencial que o coloca em paz consigo mesmo.

Sua cegueira progressiva foi como um lento crepúsculo, fazendo com que Borges se tornasse mais compreensivo e com pequeno grau de revolta (e dor) que poderiam ter-lhe afetado mais decisivamente se vítima de uma cegueira gerada, por exemplo, por um acidente. Ao contrário, a cegueira o apazigua, a ponto de avaliá-la como um dom. Deus teria, segundo o poeta e contista argentino, trazido ao mesmo tempo os livros e as sombras, mas, ao enfrentar (com valentia) a cegueira, esta “não foi um desespero nem tampouco uma infelicidade total”. E mais: Borges tornou-se um poeta mais “musical”, trocando o mundo visível pelo mundo auditivo.

Não ter sentido a cegueira como uma punição, deu a Borges a vantagem do que chama de “ter adotado um novo modo de viver” (uma espécie de dom) e se inscreve entre escritores ilustres que ficaram cegos, como Homero, Milton, William Prescott, Rafael Baralt e James Joyce – que, cegos ou quase cegos, geraram obras imortais na literatura.

Ao assumir a diretoria da Biblioteca Nacional da Argentina, Borges o fez como quem segue o Destino, pois era o terceiro dos presidentes cegos da entidade, depois de José Mármol e Paul Groussac. Bastou a Borges que a coincidência de sua nomeação formasse uma tríade de cegos, para que enxergasse no evento uma conotação divina ou teológica – “se dois é uma mera coincidência, três é uma confirmação — e confirmação de ordem ternária, quer dizer, divina ou teológica[i]”.

De fato, foram cegos José Mármol, (1817-1871) – poeta, lembrado sobretudo por “Amália: um romance argentino”; Groussac, que, por sua vez, nasceu na França (1848) e faleceu em Buenos Aires (1929) – cujas obras principais, originam-se de seu ofício de professor e bibliotecário (“La Biblioteca” e “Annales”), além dos estudos sobre a história da Argentina.

“Devo à cegueira muitos versos e o aprendizado de idiomas” – diz Borges numa conferência que ficou famosa (“La Ceguera”) e que ainda pode ser vista na rede, através do YouTube. Além disso, há “Elogio da Sombra”, um livro que é como uma evidência objetiva de que o cego está apaziguado com o escritor e vice-versa.

Um cego[ii]

Não sei qual é a face que me fita

Quando observo a face de algum espelho;

No seu reflexo espreita-me esse velho

Com ira muda, fatigada, aflita.

Lento na sombra, com as mãos exploro

Meus invisíveis traços. O mais belo

Fulgor me atinge. Vi o teu cabelo

Que é já de cinza ou é ainda de ouro.

Repito que perdi unicamente

A superfície sempre vã das coisas.

O consolo é de Milton e é valente,

Mas eu penso nas letras e nas rosas,

Penso que se pudesse ver a cara

Saberia quem sou na tarde rara.

Já se sabe que o autor argentino tinha na biblioteca sua visão pessoal do paraíso. Aos 70 anos, o autor de “Ficções” escreve um poema exemplar sobre sua relação com os livros e os dons. Sabendo que não poderia senão reconhecer as lombadas e sentir-lhes a presença – a quantidade de livros de uma biblioteca parecia a Borges algo sensível –, ao andar pelo espaço das estantes, conforme o comprovou em experiências de viagens ao exterior.

Mircea Eliade bem pode subsidiar o leitor a melhor traduzir a experiência borgeana de produzir arte escrita – contos e poemas. Em “Imagens e Símbolos[iii]” ele afirma que “o pensamento simbólico não é domínio exclusivo da criança, do poeta ou do desequilibrado: ele é consubstancial ao ser humano: precede a linguagem e a razão discursiva. O símbolo revela certos aspetos da realidade — os mais profundos — que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os símbolos, os mitos, não são criações irresponsáveis da ´psiquê´; eles respondem a uma necessidade e preenchem uma função: pôr a nu as mais secretas modalidades do ser”.

[...]

Sobre o homem decidido e cego que toma esse caminho, ocorre o que Eliade definiu assim:

“ Fugindo à sua historicidade o homem não abdica da sua qualidade de ser humano para se perder na «animalidade»; ele reencontra a linguagem e por vezes a experiência de um «paraíso perdido». Os sonhos, os sonhos acordados, as imagens das suas nostalgias, dos seus desejos, dos seus entusiasmos, etc., são outras tantas forças que projetam o ser humano historicamente condicionado num mundo espiritual infinitamente mais rico do que o mundo fechado do seu «momento histórico».

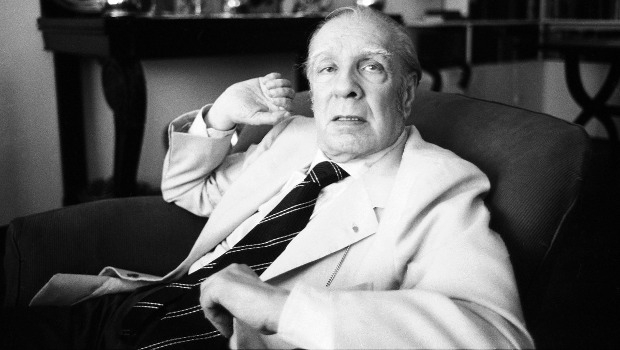

[caption id="attachment_108304" align="alignleft" width="620"]

Jorge Luis Borges[/caption]

A cegueira de Borges, tal como em Homero, Milton, Joyce – e outros escritores –, pode ter sido decisiva para a produção diferenciada do escritor argentino que se fez conhecido e reconhecido no cânone da literatura ocidental. Harold Bloom chega a dizer que Jorge Luis Borges foi para o conto “a maior influência sobre o gênero (“short stories”) na segunda metade do século XX ”. E assim, o conto – conclui Bloom: “agora tende a ser tchekhoviano ou borgiano e, nalguns casos, influenciado por ambos”.

Não inferior seria a importância e a influência de Borges na Poesia. O poeta, o ensaísta, o palestrante, o homem público, para quem a cegueira não chegou como um raio, um acidente inusitado, mas como uma doença progressiva, como um “lento entardecer”; variante pessoal significativa, a cegueira em Borges teve uma dimensão existencial que o coloca em paz consigo mesmo.

Sua cegueira progressiva foi como um lento crepúsculo, fazendo com que Borges se tornasse mais compreensivo e com pequeno grau de revolta (e dor) que poderiam ter-lhe afetado mais decisivamente se vítima de uma cegueira gerada, por exemplo, por um acidente. Ao contrário, a cegueira o apazigua, a ponto de avaliá-la como um dom. Deus teria, segundo o poeta e contista argentino, trazido ao mesmo tempo os livros e as sombras, mas, ao enfrentar (com valentia) a cegueira, esta “não foi um desespero nem tampouco uma infelicidade total”. E mais: Borges tornou-se um poeta mais “musical”, trocando o mundo visível pelo mundo auditivo.

Não ter sentido a cegueira como uma punição, deu a Borges a vantagem do que chama de “ter adotado um novo modo de viver” (uma espécie de dom) e se inscreve entre escritores ilustres que ficaram cegos, como Homero, Milton, William Prescott, Rafael Baralt e James Joyce – que, cegos ou quase cegos, geraram obras imortais na literatura.

Ao assumir a diretoria da Biblioteca Nacional da Argentina, Borges o fez como quem segue o Destino, pois era o terceiro dos presidentes cegos da entidade, depois de José Mármol e Paul Groussac. Bastou a Borges que a coincidência de sua nomeação formasse uma tríade de cegos, para que enxergasse no evento uma conotação divina ou teológica – “se dois é uma mera coincidência, três é uma confirmação — e confirmação de ordem ternária, quer dizer, divina ou teológica[i]”.

De fato, foram cegos José Mármol, (1817-1871) – poeta, lembrado sobretudo por “Amália: um romance argentino”; Groussac, que, por sua vez, nasceu na França (1848) e faleceu em Buenos Aires (1929) – cujas obras principais, originam-se de seu ofício de professor e bibliotecário (“La Biblioteca” e “Annales”), além dos estudos sobre a história da Argentina.

“Devo à cegueira muitos versos e o aprendizado de idiomas” – diz Borges numa conferência que ficou famosa (“La Ceguera”) e que ainda pode ser vista na rede, através do YouTube. Além disso, há “Elogio da Sombra”, um livro que é como uma evidência objetiva de que o cego está apaziguado com o escritor e vice-versa.

Um cego[ii]

Não sei qual é a face que me fita

Quando observo a face de algum espelho;

No seu reflexo espreita-me esse velho

Com ira muda, fatigada, aflita.

Lento na sombra, com as mãos exploro

Meus invisíveis traços. O mais belo

Fulgor me atinge. Vi o teu cabelo

Que é já de cinza ou é ainda de ouro.

Repito que perdi unicamente

A superfície sempre vã das coisas.

O consolo é de Milton e é valente,

Mas eu penso nas letras e nas rosas,

Penso que se pudesse ver a cara

Saberia quem sou na tarde rara.

Já se sabe que o autor argentino tinha na biblioteca sua visão pessoal do paraíso. Aos 70 anos, o autor de “Ficções” escreve um poema exemplar sobre sua relação com os livros e os dons. Sabendo que não poderia senão reconhecer as lombadas e sentir-lhes a presença – a quantidade de livros de uma biblioteca parecia a Borges algo sensível –, ao andar pelo espaço das estantes, conforme o comprovou em experiências de viagens ao exterior.

Mircea Eliade bem pode subsidiar o leitor a melhor traduzir a experiência borgeana de produzir arte escrita – contos e poemas. Em “Imagens e Símbolos[iii]” ele afirma que “o pensamento simbólico não é domínio exclusivo da criança, do poeta ou do desequilibrado: ele é consubstancial ao ser humano: precede a linguagem e a razão discursiva. O símbolo revela certos aspetos da realidade — os mais profundos — que desafiam qualquer outro meio de conhecimento. As imagens, os símbolos, os mitos, não são criações irresponsáveis da ´psiquê´; eles respondem a uma necessidade e preenchem uma função: pôr a nu as mais secretas modalidades do ser”.

[...]

Sobre o homem decidido e cego que toma esse caminho, ocorre o que Eliade definiu assim:

“ Fugindo à sua historicidade o homem não abdica da sua qualidade de ser humano para se perder na «animalidade»; ele reencontra a linguagem e por vezes a experiência de um «paraíso perdido». Os sonhos, os sonhos acordados, as imagens das suas nostalgias, dos seus desejos, dos seus entusiasmos, etc., são outras tantas forças que projetam o ser humano historicamente condicionado num mundo espiritual infinitamente mais rico do que o mundo fechado do seu «momento histórico».

[caption id="attachment_108304" align="alignleft" width="620"] Borges na Biblioteca Nacional da Argentina[/caption]

Borges foi um desses seres que fez um voo importante para fora do seu “momento histórico” e se dizia pouco preocupado com as datas, pois “as circunstâncias das datas não importam – só os fatos como os recordamos” e a partir desse olhar de sobrevoo sobre a história do Homem, um argentino do século XX, orgulhoso descendente de ingleses, tarde veio a estudar o idioma anglo-saxão e a poesia de seus ancestrais.

Ainda firmado em Eliade, que cita o pensador francês Gaston Bachelard, garantindo que a criação baseia-se sobretudo na poesia e nos sonhos e, subsidiariamente, no folclore, poderíamos facilmente mostrar como sonhos e imagens poéticas prolongam os simbolismos sagrados e as mitologias arcaicas.

Indiferente à galhofa, ou ao esgar de quem quer que fosse, ele era capaz de sair gritando junto com suas alunas e colegas de estudo do idioma anglo-saxão: “Lundeburgh/Londresburgo/Romaburgh/Romaburgo” – para significar que “a alta luz de Roma havia caído sobre as ilhas boreais de seus ancestrais” e esta luz era a mesma que povoava seus sonhos e seus escritos naquele momento.

O próprio Borges já afirmara no “Livro dos Sonhos” (1976) que “Coleridge deixara escrito que as imagens da vigília inspiram sentimentos, ao passo que nos sonhos os sentimentos inspiram as imagens (...) Se um tigre entrasse neste quarto, sentiríamos medo; se sentimentos medo no sonho, engendramos um tigre...”

(...)

Junho, 1968[iv]

Na tarde de ouro

ou numa serenidade cujo símbolo

poderia ser a tarde de ouro,

o homem dispõe os livros

nas prateleiras que aguardam

e sente o pergaminho, o couro, a tela

e o prazer que dão

a previsão de um hábito

e o estabelecimento de uma ordem.

Stevenson e outro escocês, Andrew Lang,

reatarão aqui, magicamente,

a lenta discussão que interromperam

os mares e a morte

e a Reyes não desagradará decerto

a proximidade de Virgílio.

(Ordenar bibliotecas é exercer,

de modo silencioso e modesto,

a arte da crítica.)

O homem, que está cego,

sabe que já não poderá decifrar

os belos volumes que manuseia

e que não o ajudarão a escrever

o livro que o justificará perante os outros,

mas na tarde que é talvez de ouro

sorri perante o curioso destino

e sente essa felicidade peculiar

das velhas coisas amadas.

Sobre a “arte antiga e rudimentar da leitura”, poucos dela se aproximaram com tal paixão, criando sobre esta uma mitologia tão notável como a deste escritor argentino.

A leitura foi para Borges, em dado momento, uma oitiva. Alguém lia para ele seus livros prediletos, levando-o a “reler” textos antigos, por intermédio de leituras feitas pela mãe ou por sua secretária – até Alberto Manguel leu para el...

Assim, o leitor-ouvinte passava por uma espécie de sonho e de aprendizado dantesco do real sentido das palavras. Ler uma a uma todas as palavras, como se deve, obrigatoriamente, fazer diante de um idioma desconhecido que se está estudando, tentando dominar, ler e reler no idioma nativo, mas sempre entender as nuances do que se leu. Esta parece ser a fórmula mágica do “fingidor” Borges que, segundo João Alexandre Barbosa[v], nos leva sempre a ler Borges pensando em outros escritores, fazendo analogias com outros textos (texto chama texto que chama texto); como se ler um texto fosse ler todos ou estar lendo outros textos, com ironia, ele “transfere para o leitor uma carga paródica e de fingimento” – aquela “verdade desestabilizada” de que falei na primeira parte deste ensaio. Ou, como sugere Bloom, ler Borges é como adentrar a “um labirinto vivo da literatura imaginativa”, tanto nos contos, quanto nos poemas, guiados pela mão de um gnóstico ascético e leitor voraz.

Destarte, Borges analisa uma quadra do soneto do Quixote (de Lotário para Clóris), aqui na tradução dos viscondes de Castilho e Azevedo.

“Da umbrosa noite no silêncio, quando

Meigo sono refaz os mais viventes,

Só eu vou meus martírios inclementes

Aos céus e à minha Clóris numerando”.

Vivendo na “umbrosa noite do silêncio” de sua cegueira, o leitor-escritor depara-se com as sombras, mas não decai para a escuridão – a névoa o recobre para que “o sol interior” ilumine o leitor. Da análise feita para o Quixote não me ocuparei agora, mas asseguro que o leitor comum ficará sempre em dívida com o crítico, tanto quanto com o escritor Borges, pelos desafios que nos propõe, pelas inumeráveis cifras que ele nos faz descobrir, das leituras novas que são propostas, pelos enigmas a dirimir.

Há, no entanto, uma medida de espanto que o autor nos causa por ter lido infinitamente mais e tão mais profundamente do que nós – pelo menos no caso deste cronista –, em que sempre nos surpreende quando se sabe que, ao praticar a arte da escrita, este argentino-universal passou em muito a média de leitura de nosso tempo, seja pelo tempo de meditação e solidão que a cegueira o doou, seja pelo Amor, este, sim, ingrediente fundamental aos que praticam a literatura, tanto como autor, como leitor apaixonado. Devo a Borges o conhecimento de Bioy Casares, Chesterton, Blake, De Quincey, Léon Bloy e tantos outros. Devo-lhe as melhores interpretações do Quixote, de Pascal, de Carlyle, de Coleridge, de J.W. Dunne, de Keats e tantos outros bons escritores.

Sua aproximação amorosa dessa coisa “leviana, calada e sagrada” que Oscar Wilde chamava Poesia lhe permitiu seguir à risca o que Dante (Canto V, Paraíso) chamava de o verdadeiro aprendizado: ter de memória inúmeros textos amados – seja no idioma nativo (espanhol), em inglês (anglo-saxão), francês e alemão. Dante já dissera: “Abre ora a mente pra o que te elucido, /e o guarda, que não faz erudição, /sem o reter, ter somente entendido” .

A lição, como sabemos, vem de São Tomás de Aquino, para quem só o Amor pode expandir a capacidade da memória, pois esta é uma potência intelectiva da alma.

Desse leitor ideal, retiro de “Elogio da Sombra”, esses versos que testemunham que Borges tomou a cegueira como um dom e continuou lendo e meditando, sonhando acordado. Um leitor exemplar. Borges é a figura d´O leitor por excelência, entre tantos.

Um leitor

Que outros se jactem das páginas que escreveram;

a mim me orgulham as que li.

Não fui um filólogo,

não pesquisei as declinações, os modos, a laboriosa

mutação das letras, o de que se endurece em te,

a equivalência do ge e do ka,

mas ao longo de meus anos tenho professado

a paixão da linguagem.

Minhas noites estão cheias de Virgílio;

ter sabido e ter esquecido o latim

é uma possessão, porque o esquecimento

é uma das formas da memória, seu impreciso porão,

o outro lado secreto da moeda.

Quando em meus olhos se apagaram

as vãs aparências amadas,

os rostos e a página,

entreguei-me ao estudo da linguagem de ferro

que usaram meus antepassados para cantar

espadas e solidões,

e agora, através de sete séculos,

desde a Última Tule,

tua voz me alcança, Snorri Sturluson.

O jovem, ante o livro, impõe-se uma disciplina precisa

e o faz em busca de um conhecimento preciso;

em minha idade, toda tarefa é uma aventura

que limita com a noite.

Não acabarei de decifrar as antigas línguas do Norte,

não afundarei as mãos ávidas no ouro de Sigurd;

a tarefa que empreendo é ilimitada

e há de acompanhar-me até o fim,

não menos misteriosa que o universo

e que eu, o aprendiz.

— “Alles Nähe werde fern” (Tudo que é próximo se afasta) – disse J.W. Goethe. Borges nos ensina que, tal como o sol se põe ao fim do dia, na vida tudo pode se esmaecer, fugir, afastar-se... o que está próximo bem pode daqui a pouco desaparecer; como este ensaio que se finda; como a vida do maior escritor argentino do século XX – um ser que soube “tirar da circunstância miserável de nossa vida, coisas eternas”, ele que se afastou deixando-nos coisas que desejamos sejam eternas – diante dele, o melhor é descer das estantes as formas em celulose chamadas livros, que ainda podemos ler sem temor, enquanto nossos olhos o permitem.

NOTAS

[i] Citado no artigo de Isabella Lígia Moraes: “A noite escura da alma: misticismo e cegueira em John Milton e Jorge Luis Borges”, cf. link da revista Capitu online, consultado em 16/10/2017:

https://revistacapitu.com.br/a-noite-escura-da-alma-misticismo-e-cegueira-em-john-milton-e-jorge-luis-borges-8831a34a34f4

[ii] Tradução de Fernando Pinto do Amaral, em “Obras Completas III”, 1975-1985, Editorial Teorema, 1998.

[iii] ELIADE, Mircea. “Imagens e símbolos”, Editorial Arcadia, 1979, p.

[iv] "Elogio da sombra" (1969) - tradução de Carlos Nejar e Alfredo Jacques.

[v] BARBOSA, João Alexandre. “Alguma crítica”, Ateliê Editorial, 2002.

Borges na Biblioteca Nacional da Argentina[/caption]

Borges foi um desses seres que fez um voo importante para fora do seu “momento histórico” e se dizia pouco preocupado com as datas, pois “as circunstâncias das datas não importam – só os fatos como os recordamos” e a partir desse olhar de sobrevoo sobre a história do Homem, um argentino do século XX, orgulhoso descendente de ingleses, tarde veio a estudar o idioma anglo-saxão e a poesia de seus ancestrais.

Ainda firmado em Eliade, que cita o pensador francês Gaston Bachelard, garantindo que a criação baseia-se sobretudo na poesia e nos sonhos e, subsidiariamente, no folclore, poderíamos facilmente mostrar como sonhos e imagens poéticas prolongam os simbolismos sagrados e as mitologias arcaicas.

Indiferente à galhofa, ou ao esgar de quem quer que fosse, ele era capaz de sair gritando junto com suas alunas e colegas de estudo do idioma anglo-saxão: “Lundeburgh/Londresburgo/Romaburgh/Romaburgo” – para significar que “a alta luz de Roma havia caído sobre as ilhas boreais de seus ancestrais” e esta luz era a mesma que povoava seus sonhos e seus escritos naquele momento.

O próprio Borges já afirmara no “Livro dos Sonhos” (1976) que “Coleridge deixara escrito que as imagens da vigília inspiram sentimentos, ao passo que nos sonhos os sentimentos inspiram as imagens (...) Se um tigre entrasse neste quarto, sentiríamos medo; se sentimentos medo no sonho, engendramos um tigre...”

(...)

Junho, 1968[iv]

Na tarde de ouro

ou numa serenidade cujo símbolo

poderia ser a tarde de ouro,

o homem dispõe os livros

nas prateleiras que aguardam

e sente o pergaminho, o couro, a tela

e o prazer que dão

a previsão de um hábito

e o estabelecimento de uma ordem.

Stevenson e outro escocês, Andrew Lang,

reatarão aqui, magicamente,

a lenta discussão que interromperam

os mares e a morte

e a Reyes não desagradará decerto

a proximidade de Virgílio.

(Ordenar bibliotecas é exercer,

de modo silencioso e modesto,

a arte da crítica.)

O homem, que está cego,

sabe que já não poderá decifrar

os belos volumes que manuseia

e que não o ajudarão a escrever

o livro que o justificará perante os outros,

mas na tarde que é talvez de ouro

sorri perante o curioso destino

e sente essa felicidade peculiar

das velhas coisas amadas.

Sobre a “arte antiga e rudimentar da leitura”, poucos dela se aproximaram com tal paixão, criando sobre esta uma mitologia tão notável como a deste escritor argentino.

A leitura foi para Borges, em dado momento, uma oitiva. Alguém lia para ele seus livros prediletos, levando-o a “reler” textos antigos, por intermédio de leituras feitas pela mãe ou por sua secretária – até Alberto Manguel leu para el...

Assim, o leitor-ouvinte passava por uma espécie de sonho e de aprendizado dantesco do real sentido das palavras. Ler uma a uma todas as palavras, como se deve, obrigatoriamente, fazer diante de um idioma desconhecido que se está estudando, tentando dominar, ler e reler no idioma nativo, mas sempre entender as nuances do que se leu. Esta parece ser a fórmula mágica do “fingidor” Borges que, segundo João Alexandre Barbosa[v], nos leva sempre a ler Borges pensando em outros escritores, fazendo analogias com outros textos (texto chama texto que chama texto); como se ler um texto fosse ler todos ou estar lendo outros textos, com ironia, ele “transfere para o leitor uma carga paródica e de fingimento” – aquela “verdade desestabilizada” de que falei na primeira parte deste ensaio. Ou, como sugere Bloom, ler Borges é como adentrar a “um labirinto vivo da literatura imaginativa”, tanto nos contos, quanto nos poemas, guiados pela mão de um gnóstico ascético e leitor voraz.

Destarte, Borges analisa uma quadra do soneto do Quixote (de Lotário para Clóris), aqui na tradução dos viscondes de Castilho e Azevedo.

“Da umbrosa noite no silêncio, quando

Meigo sono refaz os mais viventes,

Só eu vou meus martírios inclementes

Aos céus e à minha Clóris numerando”.

Vivendo na “umbrosa noite do silêncio” de sua cegueira, o leitor-escritor depara-se com as sombras, mas não decai para a escuridão – a névoa o recobre para que “o sol interior” ilumine o leitor. Da análise feita para o Quixote não me ocuparei agora, mas asseguro que o leitor comum ficará sempre em dívida com o crítico, tanto quanto com o escritor Borges, pelos desafios que nos propõe, pelas inumeráveis cifras que ele nos faz descobrir, das leituras novas que são propostas, pelos enigmas a dirimir.

Há, no entanto, uma medida de espanto que o autor nos causa por ter lido infinitamente mais e tão mais profundamente do que nós – pelo menos no caso deste cronista –, em que sempre nos surpreende quando se sabe que, ao praticar a arte da escrita, este argentino-universal passou em muito a média de leitura de nosso tempo, seja pelo tempo de meditação e solidão que a cegueira o doou, seja pelo Amor, este, sim, ingrediente fundamental aos que praticam a literatura, tanto como autor, como leitor apaixonado. Devo a Borges o conhecimento de Bioy Casares, Chesterton, Blake, De Quincey, Léon Bloy e tantos outros. Devo-lhe as melhores interpretações do Quixote, de Pascal, de Carlyle, de Coleridge, de J.W. Dunne, de Keats e tantos outros bons escritores.

Sua aproximação amorosa dessa coisa “leviana, calada e sagrada” que Oscar Wilde chamava Poesia lhe permitiu seguir à risca o que Dante (Canto V, Paraíso) chamava de o verdadeiro aprendizado: ter de memória inúmeros textos amados – seja no idioma nativo (espanhol), em inglês (anglo-saxão), francês e alemão. Dante já dissera: “Abre ora a mente pra o que te elucido, /e o guarda, que não faz erudição, /sem o reter, ter somente entendido” .

A lição, como sabemos, vem de São Tomás de Aquino, para quem só o Amor pode expandir a capacidade da memória, pois esta é uma potência intelectiva da alma.

Desse leitor ideal, retiro de “Elogio da Sombra”, esses versos que testemunham que Borges tomou a cegueira como um dom e continuou lendo e meditando, sonhando acordado. Um leitor exemplar. Borges é a figura d´O leitor por excelência, entre tantos.

Um leitor

Que outros se jactem das páginas que escreveram;

a mim me orgulham as que li.

Não fui um filólogo,

não pesquisei as declinações, os modos, a laboriosa

mutação das letras, o de que se endurece em te,

a equivalência do ge e do ka,

mas ao longo de meus anos tenho professado

a paixão da linguagem.

Minhas noites estão cheias de Virgílio;

ter sabido e ter esquecido o latim

é uma possessão, porque o esquecimento

é uma das formas da memória, seu impreciso porão,

o outro lado secreto da moeda.

Quando em meus olhos se apagaram

as vãs aparências amadas,

os rostos e a página,

entreguei-me ao estudo da linguagem de ferro

que usaram meus antepassados para cantar

espadas e solidões,

e agora, através de sete séculos,

desde a Última Tule,

tua voz me alcança, Snorri Sturluson.

O jovem, ante o livro, impõe-se uma disciplina precisa

e o faz em busca de um conhecimento preciso;

em minha idade, toda tarefa é uma aventura

que limita com a noite.

Não acabarei de decifrar as antigas línguas do Norte,

não afundarei as mãos ávidas no ouro de Sigurd;

a tarefa que empreendo é ilimitada

e há de acompanhar-me até o fim,

não menos misteriosa que o universo

e que eu, o aprendiz.

— “Alles Nähe werde fern” (Tudo que é próximo se afasta) – disse J.W. Goethe. Borges nos ensina que, tal como o sol se põe ao fim do dia, na vida tudo pode se esmaecer, fugir, afastar-se... o que está próximo bem pode daqui a pouco desaparecer; como este ensaio que se finda; como a vida do maior escritor argentino do século XX – um ser que soube “tirar da circunstância miserável de nossa vida, coisas eternas”, ele que se afastou deixando-nos coisas que desejamos sejam eternas – diante dele, o melhor é descer das estantes as formas em celulose chamadas livros, que ainda podemos ler sem temor, enquanto nossos olhos o permitem.

NOTAS

[i] Citado no artigo de Isabella Lígia Moraes: “A noite escura da alma: misticismo e cegueira em John Milton e Jorge Luis Borges”, cf. link da revista Capitu online, consultado em 16/10/2017:

https://revistacapitu.com.br/a-noite-escura-da-alma-misticismo-e-cegueira-em-john-milton-e-jorge-luis-borges-8831a34a34f4

[ii] Tradução de Fernando Pinto do Amaral, em “Obras Completas III”, 1975-1985, Editorial Teorema, 1998.

[iii] ELIADE, Mircea. “Imagens e símbolos”, Editorial Arcadia, 1979, p.

[iv] "Elogio da sombra" (1969) - tradução de Carlos Nejar e Alfredo Jacques.

[v] BARBOSA, João Alexandre. “Alguma crítica”, Ateliê Editorial, 2002.

O sentido da presença central de Borges neste texto é, pois, ressaltar o prazer da leitura que neste ano, para mim, se complementou em um presente trazido por um amigo, do Uruguai. O volume: “Inquisiciones. Otras inquisiciones". Pois a obra em português eu já a conhecia parcialmente

[caption id="attachment_107796" align="aligncenter" width="620"] Jorge Luis Borges e sua mãe, Leonor Acevedo[/caption]

O nome do argentino Jorge Luis Borges está inscrito na literatura universal como o de quem compôs uma obra desafiadora e complexa porque, principalmente, gerada a partir de sua vida em meio aos livros, donde deriva o emaranhado de cifras, referências e enigmas. Pouco teria Borges experimentado do mundo como paisagem exterior. Sua cegueira progressiva, iniciada na infância, agravou-se aos 38 anos e tornou-se completa aos 56 (tendo falecido aos 87), ficando o poeta impedido de cumprir a agenda de um homem de ação.

“Como a maior parte de meus familiares haviam sido soldados, até o meu tio paterno que chegou a oficial da Marinha –, eu sabia que nunca poderia sê-lo e, muito cedo em minha vida, senti-me envergonhado de ser uma pessoa destinada aos livros e não à vida de ação” (Autobiografia)

Conservador declarado, Borges não deve ser visto, no entanto, como militante do Partido Conservador (ao que chegou a se filiar), e, por conseguinte, desprezado pelos leitores de esquerda, não deve estar sujeito às análises sócio-políticas, mas sim às literárias. Ou, mais apropriado ainda: deve ser lido como são lidos Proust, Kafka, ou, como se deveria ler Coleridge e Léon Bloy — como disse o amigo que na dedicatória do presente apresentou Borges como “uma civilização — mais do que um país [Argentina], talvez um império”. Adequado, pois o próprio Borges sentia-se cidadão do mundo e, não sem razão, o destino o levou a falecer em Genebra.

Ora, se “somos versículos, palavras ou letras de um livro mágico, e esse livro incessante é a única coisa que existe no mundo; ou melhor dito: é o mundo...” (conforme Léon Bloy, citado pelo próprio Borges) — ele, Borges, é um capítulo único e desafiador desse livro coletivo que se escreve com sofreguidão abaixo do Equador.

Borges nasceu em 1899, embora para muitos, incluindo Carpeaux, valha a mentira que o jovem autor contara ao editor da revista “Nosotros”, Alfredo Bianchi: “nasci em 1900!” Tal mentira é leve para um escritor que falsificou histórias e fabricou uma miríade de lendas com o seu saber enciclopédico e seu humor peculiar, principalmente quando escrevendo em parceria com o amigo Bioy Casares (criando o pseudônimo de Bustos Domecq, escreveram “La leche cuajada de La Martona”, 1935). Esta iniciativa publicitária, tida como ação involuntária, serviu de ponto de partida à colaboração literária entre Borges e Bioy Casares, que levaria à publicação de contos, traduções, críticas de livros e à organização da coleção de contos policiais "El Séptimo Círculo".

[caption id="attachment_107798" align="aligncenter" width="620"]

Jorge Luis Borges e sua mãe, Leonor Acevedo[/caption]

O nome do argentino Jorge Luis Borges está inscrito na literatura universal como o de quem compôs uma obra desafiadora e complexa porque, principalmente, gerada a partir de sua vida em meio aos livros, donde deriva o emaranhado de cifras, referências e enigmas. Pouco teria Borges experimentado do mundo como paisagem exterior. Sua cegueira progressiva, iniciada na infância, agravou-se aos 38 anos e tornou-se completa aos 56 (tendo falecido aos 87), ficando o poeta impedido de cumprir a agenda de um homem de ação.

“Como a maior parte de meus familiares haviam sido soldados, até o meu tio paterno que chegou a oficial da Marinha –, eu sabia que nunca poderia sê-lo e, muito cedo em minha vida, senti-me envergonhado de ser uma pessoa destinada aos livros e não à vida de ação” (Autobiografia)

Conservador declarado, Borges não deve ser visto, no entanto, como militante do Partido Conservador (ao que chegou a se filiar), e, por conseguinte, desprezado pelos leitores de esquerda, não deve estar sujeito às análises sócio-políticas, mas sim às literárias. Ou, mais apropriado ainda: deve ser lido como são lidos Proust, Kafka, ou, como se deveria ler Coleridge e Léon Bloy — como disse o amigo que na dedicatória do presente apresentou Borges como “uma civilização — mais do que um país [Argentina], talvez um império”. Adequado, pois o próprio Borges sentia-se cidadão do mundo e, não sem razão, o destino o levou a falecer em Genebra.

Ora, se “somos versículos, palavras ou letras de um livro mágico, e esse livro incessante é a única coisa que existe no mundo; ou melhor dito: é o mundo...” (conforme Léon Bloy, citado pelo próprio Borges) — ele, Borges, é um capítulo único e desafiador desse livro coletivo que se escreve com sofreguidão abaixo do Equador.

Borges nasceu em 1899, embora para muitos, incluindo Carpeaux, valha a mentira que o jovem autor contara ao editor da revista “Nosotros”, Alfredo Bianchi: “nasci em 1900!” Tal mentira é leve para um escritor que falsificou histórias e fabricou uma miríade de lendas com o seu saber enciclopédico e seu humor peculiar, principalmente quando escrevendo em parceria com o amigo Bioy Casares (criando o pseudônimo de Bustos Domecq, escreveram “La leche cuajada de La Martona”, 1935). Esta iniciativa publicitária, tida como ação involuntária, serviu de ponto de partida à colaboração literária entre Borges e Bioy Casares, que levaria à publicação de contos, traduções, críticas de livros e à organização da coleção de contos policiais "El Séptimo Círculo".

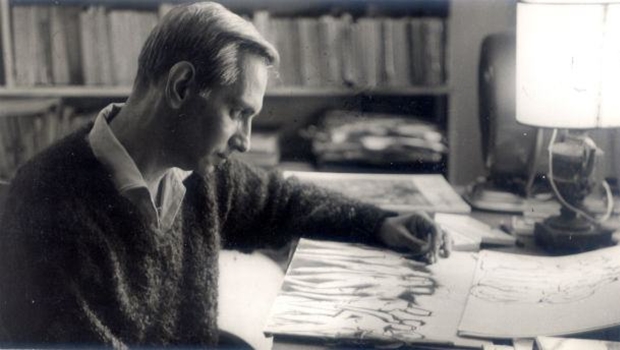

[caption id="attachment_107798" align="aligncenter" width="620"] Borges e seu amigo, o também escritor Adolfo Bioy Casares[/caption]

Sim, Borges pode ter mentido, admitem os biógrafos Helft e Pauls, autores de uma interessante “biografia ilustrada” (“Nove ensaios ilustrados[i]”). É como se o velho bibliotecário dissesse, principalmente em “A história universal da infâmia”: “posso ter mentido, mas tudo que disse tem uma fonte e é nessa zona de verdade desestabilizada onde o pecado da mentira é mais abstrato e mais perturbador”. Ou, da fonte original: “a verdade não se diz; se delata, sempre parcialmente, naquilo que se diz”.

Segundo Otto Maria Carpeaux, Borges passou rapidamente do “futurismo”, a poesia radical de Huidobro (1918), à criação de um sistema próprio de escrita. Para isso, Borges“integrou os elementos irracionalistas do criacionismo num sistema filosófico cuja tese principal é o caráter cíclico do Tempo e, portanto, a reversibilidade de todos os acontecimentos. Mas em vez de um tratado de metafísica, escreveu contos filosóficos, as “ficciones” altamente fantásticas, engenhosamente construídas e baseadas em notas eruditas diabolicamente inventadas, com a ajuda de toda a erudição fabulosa de que Borges dispõe realmente. É uma arte das mais requintadas, algo fria e desumana, sempre fascinante: obra significativa do século XX. Sua influência internacional se confundirá, em parte com a obra de Kafka[ii]”.

Interessa sobremodo ao leitor de Borges um título como este de Jorge Schwartz (“Borges Babilônico: Uma Enciclopédia"), um volume de 580 páginas, que levou mais de 20 anos para ser coligido com a ajuda de 60 especialistas, com mil verbetes sobre o argentino mais universal de que se tem notícia nas letras. Certamente, não pretendo aqui o enciclopédico pelo tom “dubitativo e conversado” de minha crônica, como afirma o próprio J.L.B. em “A penúltima versão da realidade. [iii]”

O sentido da presença central de Borges neste texto é, pois, ressaltar o prazer da leitura que neste ano, para mim, se complementou em um presente trazido por um amigo, do Uruguai. O volume: “Inquisiciones. Otras inquisiciones[iv]”. Pois a obra em português eu já a conhecia parcialmente.

De lá, já colhi “A flor de Coleridge”, de onde se aprende que é perdoável que por um período de aprendizado sigamos o conselho de Rodrigo Gurgel – copiar nossos escritores prediletos, imitá-los até que o estilo desses em nós impregnado, nos revele o nosso próprio estilo:

“Aqueles que copiam minunciosamente um escritor fazem-no de modo impessoal, fazem-no por confundir esse escritor com a literatura, fazem-no por supor que se afastar dele em um ponto é afastar-se da razão e a ortodoxia. Durante muitos anos, eu acreditei que a quase infinita literatura estava em um homem. Esse homem foi Carlyle, foi Johannes Becher, foi Whitman, foi Rafael Cansinos-Asséns, foi De Quincey” (Jorge Luis Borges, em Outras inquisições).

[caption id="attachment_107808" align="alignleft" width="260"]

Borges e seu amigo, o também escritor Adolfo Bioy Casares[/caption]

Sim, Borges pode ter mentido, admitem os biógrafos Helft e Pauls, autores de uma interessante “biografia ilustrada” (“Nove ensaios ilustrados[i]”). É como se o velho bibliotecário dissesse, principalmente em “A história universal da infâmia”: “posso ter mentido, mas tudo que disse tem uma fonte e é nessa zona de verdade desestabilizada onde o pecado da mentira é mais abstrato e mais perturbador”. Ou, da fonte original: “a verdade não se diz; se delata, sempre parcialmente, naquilo que se diz”.

Segundo Otto Maria Carpeaux, Borges passou rapidamente do “futurismo”, a poesia radical de Huidobro (1918), à criação de um sistema próprio de escrita. Para isso, Borges“integrou os elementos irracionalistas do criacionismo num sistema filosófico cuja tese principal é o caráter cíclico do Tempo e, portanto, a reversibilidade de todos os acontecimentos. Mas em vez de um tratado de metafísica, escreveu contos filosóficos, as “ficciones” altamente fantásticas, engenhosamente construídas e baseadas em notas eruditas diabolicamente inventadas, com a ajuda de toda a erudição fabulosa de que Borges dispõe realmente. É uma arte das mais requintadas, algo fria e desumana, sempre fascinante: obra significativa do século XX. Sua influência internacional se confundirá, em parte com a obra de Kafka[ii]”.

Interessa sobremodo ao leitor de Borges um título como este de Jorge Schwartz (“Borges Babilônico: Uma Enciclopédia"), um volume de 580 páginas, que levou mais de 20 anos para ser coligido com a ajuda de 60 especialistas, com mil verbetes sobre o argentino mais universal de que se tem notícia nas letras. Certamente, não pretendo aqui o enciclopédico pelo tom “dubitativo e conversado” de minha crônica, como afirma o próprio J.L.B. em “A penúltima versão da realidade. [iii]”

O sentido da presença central de Borges neste texto é, pois, ressaltar o prazer da leitura que neste ano, para mim, se complementou em um presente trazido por um amigo, do Uruguai. O volume: “Inquisiciones. Otras inquisiciones[iv]”. Pois a obra em português eu já a conhecia parcialmente.

De lá, já colhi “A flor de Coleridge”, de onde se aprende que é perdoável que por um período de aprendizado sigamos o conselho de Rodrigo Gurgel – copiar nossos escritores prediletos, imitá-los até que o estilo desses em nós impregnado, nos revele o nosso próprio estilo:

“Aqueles que copiam minunciosamente um escritor fazem-no de modo impessoal, fazem-no por confundir esse escritor com a literatura, fazem-no por supor que se afastar dele em um ponto é afastar-se da razão e a ortodoxia. Durante muitos anos, eu acreditei que a quase infinita literatura estava em um homem. Esse homem foi Carlyle, foi Johannes Becher, foi Whitman, foi Rafael Cansinos-Asséns, foi De Quincey” (Jorge Luis Borges, em Outras inquisições).

[caption id="attachment_107808" align="alignleft" width="260"] "El factor Borges", de Helft Nicolás e Alan Pauls[/caption]

Naturalmente, tateando, lendo com dificuldade e/ou ouvindo livros lidos por secretárias (entre essas, sua mãe), à medida que a cegueira avança, o escritor encontra seu próprio estilo à custa de muita leitura e alguma cópia, até ser considerado um autor enciclopédico. Seu amor à biblioteca e às enciclopédias vem da infância: “meu pai tinha uma grande biblioteca, principalmente composta de livros ingleses, e me autorizou a escolher o que quisesse, que não me recomendaria nada e que, se um livro me causasse tédio, que o deixasse e partisse para outro. ” Com a mãe (Leonor Acevedo), travou uma aliança, que designou por “sociedade edipiana de uma eficácia impecável” (Helft/Pauls) – ela lia para o filho já sofrendo da cegueira, ele a educava. Daí se extrai uma estranha imagem que a parceria mãe e filho forjou: “um escritor cego, prematuramente envelhecido, de fama mundial, que guia pelo mundo das letras a uma mulher mais velha, frágil e irredutível a um só tempo, ambos suspensos a um tempo fora do Tempo”.

A ação em Borges é, assim, uma ação literária de um conservador que treina a mente para os aforismos, as frases lapidares e uma sabedoria silenciosa, mesmo quando faz uso de emissões radiofônicas ou televisivas[v] – superando sua dificuldade de falar (“los problemas de Borges para hablar fueron tan célebres y tan persistentes como los de sus ojos” – cf. Helft/Pauls). Entanto, fala, à rádio, à TV, aos documentários cinematográficos, com certo pudor e certo alheamento de si mesmo, quando fala de Borges, fala mais de outros – Spinoza, Stevenson, Whitman, Bloy...Herman Hesse: “todo homem inclui toda a Humanidade”.

Compreender toda essa multidão e essa miríade de conhecimentos, eis a tarefa a que se propôs o argentino Jorge Luis Borges, avesso às paixões imediatas do jogo, do fútil e do passageiro – apegado a uma Eternidade que, no entanto, negava ou discutia cartesianamente, às vezes, ancorando-se em Spencer e Spinoza para circundá-la. Em “A duração do Inferno”, Borges confessa que “nenhum outro assunto da teologia tem igual fascinação e poder” – lembrando-nos dos infernos de Gibbon, Dante, Quevedo, Torres Villaroel e Baudelaire, concluindo que “há eternidade de céu e de inferno porque a dignidade do livre arbítrio assim o necessita; ou temos a faculdade de construir para sempre ou a individualidade é ilusória. A virtude desse raciocínio não é lógica, é muito mais: é inteiramente dramática. [...] Teu destino é coisa veraz, nos dizem; condenação eterna e salvação eterna estão no teu minuto; essa responsabilidade é tua honra. É um sentimento parecido com o de Bunyan:

“Deus não brincou ao converter-me; o demônio não brincou ao tentar-me; nem eu brinquei ao mergulhar em um abismo sem fundo, quando as aflições do Inferno se apoderaram de mim e tampouco devo brincar agora ao contar. (Grace abounding to the chief of sinners, the preface).[vi]

Desejando continuar reforçando a seriedade de Bunyan, citada por Borges, aos amigos agnósticos que dizem não acreditar no Paraíso, eu costumo responder que ele existe e consta de XXXIII Cantos, conforme a poesia de Dante. Ora, esse não é o caso aplicável ao escritor argentino, para quem a especulação parece a este cronista mais um temor de enfrentamento da questão da fé, que Bloy, para citar um dos escritores favoritos de Borges já o fazia com a dúvida cristã impregnada à sua cabeça universal. Em um artigo dedicado a J.W. Dunne, Borges afirma:

“Os teólogos definem a eternidade como a simultânea e lúcida posse de todos os instantes do tempo e declaram-na um dos atributos divinos. Dunne, surpreendentemente, supõe que a eternidade já nos pertence e que isso é corroborado pelos sonhos de cada noite. Nestes, segundo ele, confluem o passado imediato e o imediato porvir. Na vigília percorremos o tempo sucessivo a uma velocidade uniforme, no sonho abarcamos uma área que pode ser vastíssima. Sonhar é coordenar os vislumbres dessa contemplação e com eles urdir uma história, ou uma série de histórias. Vemos a imagem de uma esfinge e a de uma botica e inventamos que uma botica se transforma em esfinge. No homem que amanhã conheceremos colocamos a boca de um rosto que nos olhou ontem à noite... (Schopenhauer escreveu que “a vida e os sonhos são folhas de um mesmo livro e que as ler em ordem é viver; folheá-las, sonhar. ”). Dunne garante que na morte aprenderemos o feliz manejo da eternidade. Recuperaremos todos os instantes de nossa vida e os combinaremos como bem entendermos. Deus, e nossos amigos, e Shakespeare colaborarão conosco. Diante de uma tese tão esplêndida, qualquer falácia cometida pelo autor resulta insignificante. ”

A apreciação que Borges tinha por Léon Bloy é notável – ele, Bloy, que é um desses escritores que a crítica e os livreiros decidem fazerem-se esquecidos por uma quadra e os leitores o “descobrem”, como neste caso em que vem sendo cada vez mais lembrado, aliás, já merecendo traduções e reedições em português do Brasil. Pois bem, é de Bloy a citação com que encerro esta primeira crônica sobre Borges[vii]:

“Léon Bloy escreveu: "Não há na terra um ser humano capaz de declarar quem é. Ninguém sabe o que veio fazer neste mundo, a que correspondem seus atos, seus sentimentos, suas ideias, nem qual é seu nome verdadeiro, seu imorredouro Nome no registro da Luz... A história é um imenso texto litúrgico no qual os jotas e os pontos não valem menos que os versículos ou capítulos inteiros, mas a importância de uns e de outros é indeterminável e está profundamente oculta" (L´Âme de Napoléon, 1912). O mundo, segundo Mallarmé, existe para um livro; segundo Bloy, somos versículos, ou palavras, ou letras de um livro mágico, e esse livro incessante é a única coisa que há no mundo: melhor dizendo, é o mundo.”

Do capítulo deste universal “livro mágico” intitulado Borges, deixo essas minguadas referências e, aos meus cinco leitores, a recomendação entusiasmada que o leiam em português, ou em espanhol, e que o possam decifrar, saboreando o ritmo da língua original do autor ou as boas traduções que temos na língua de Camões.

É como vem se tornando um hábito – um velho hábito destemido, frente ao ritmo de 140 caracteres da atualidade, findo com dois poemas de Borges, traduzidos pelos poeta gaúcho Carlos Nejar[viii] e Manoel Bandeira:

LABIRINTO (Borges, na tradução de Carlos Nejar)

Não haverá nunca uma porta. Estás dentro

E o alcácer abarca o universo

E não tem um anverso nem reverso

Nem externo muro nem secreto centro.

Não esperes que o rigor de teu caminho

Que teimosamente se bifurca em outro,

Que obstinadamente se bifurca em outro,

Tenha fim. É de ferro teu destino

Como teu juiz. Não aguardes a investida

Do touro que é um homem e cuja estranha

Forma plural dá horror à maranha

De interminável pedra entretecida.

Não existe. Nada esperes. Nem sequer

No negro crepúsculo a fera.

PÁTIO (Borges, na tradução de Manuel Bandeira)

Com a tarde

Cansaram-se as duas ou três cores do pátio.

A grande franqueza da lua cheia

Já não entusiasma o seu habitual firmamento.

Hoje que o céu está frisado,

Dirá a crendice que morreu um anjinho

Pátio, céu canalizado.

O pátio é a janela

Por onde Deus olha as almas.

O pátio é o declive

Por onde se derrama o céu na casa.

Serena

A eternidade espera na encruzilhada das estrelas.

Lindo é viver na amizade obscura

De um saguão, de uma aba de telhado e

de uma cisterna.

NOTAS

[i] HELFT, Nicolás e PAULS, Alan. “El factor Borges. Nueve ensayos ilustrados”, Fondo de Cultura Económica de Argentina, 1ª. Ed., 2000. 159 p.

[ii] CARPEAUX, Otto Maria. “História da Literatura Ocidental”, vol. 8, p. 2079.

[iii] BORGES, J. Luis. “Discussão”. Tradução de Claudio Fornari., 3ª. Ed. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1994, p.9

[iv] BORGES, Jorge Luis. “Inquisiones. Oras Inquisiciones, 3ª. Ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ed. Debolsillo, 2016, 389 p.

[v] Neste link, Borges é entrevistado por Antonio Carrizo, quando da celebração dos 80 anos do Autor. Link consultado em 12/10/17 https://www.youtube.com/watch?v=dUZJGhPqspQ

[vi] Cit. Por Borges em Discussão, p.70 (vide ref. iii acima).

[vii] BORGES, J.Luis. cf. ref. iv, p.288, tradução minha – artigo de 1951 intitulado “Del culto de los libros”.

[viii] BORGES, Jorge Luís. Elogio da sombra. Poemas. Tradução Carlos Nejar e Alfredo Jacques.

"El factor Borges", de Helft Nicolás e Alan Pauls[/caption]

Naturalmente, tateando, lendo com dificuldade e/ou ouvindo livros lidos por secretárias (entre essas, sua mãe), à medida que a cegueira avança, o escritor encontra seu próprio estilo à custa de muita leitura e alguma cópia, até ser considerado um autor enciclopédico. Seu amor à biblioteca e às enciclopédias vem da infância: “meu pai tinha uma grande biblioteca, principalmente composta de livros ingleses, e me autorizou a escolher o que quisesse, que não me recomendaria nada e que, se um livro me causasse tédio, que o deixasse e partisse para outro. ” Com a mãe (Leonor Acevedo), travou uma aliança, que designou por “sociedade edipiana de uma eficácia impecável” (Helft/Pauls) – ela lia para o filho já sofrendo da cegueira, ele a educava. Daí se extrai uma estranha imagem que a parceria mãe e filho forjou: “um escritor cego, prematuramente envelhecido, de fama mundial, que guia pelo mundo das letras a uma mulher mais velha, frágil e irredutível a um só tempo, ambos suspensos a um tempo fora do Tempo”.

A ação em Borges é, assim, uma ação literária de um conservador que treina a mente para os aforismos, as frases lapidares e uma sabedoria silenciosa, mesmo quando faz uso de emissões radiofônicas ou televisivas[v] – superando sua dificuldade de falar (“los problemas de Borges para hablar fueron tan célebres y tan persistentes como los de sus ojos” – cf. Helft/Pauls). Entanto, fala, à rádio, à TV, aos documentários cinematográficos, com certo pudor e certo alheamento de si mesmo, quando fala de Borges, fala mais de outros – Spinoza, Stevenson, Whitman, Bloy...Herman Hesse: “todo homem inclui toda a Humanidade”.

Compreender toda essa multidão e essa miríade de conhecimentos, eis a tarefa a que se propôs o argentino Jorge Luis Borges, avesso às paixões imediatas do jogo, do fútil e do passageiro – apegado a uma Eternidade que, no entanto, negava ou discutia cartesianamente, às vezes, ancorando-se em Spencer e Spinoza para circundá-la. Em “A duração do Inferno”, Borges confessa que “nenhum outro assunto da teologia tem igual fascinação e poder” – lembrando-nos dos infernos de Gibbon, Dante, Quevedo, Torres Villaroel e Baudelaire, concluindo que “há eternidade de céu e de inferno porque a dignidade do livre arbítrio assim o necessita; ou temos a faculdade de construir para sempre ou a individualidade é ilusória. A virtude desse raciocínio não é lógica, é muito mais: é inteiramente dramática. [...] Teu destino é coisa veraz, nos dizem; condenação eterna e salvação eterna estão no teu minuto; essa responsabilidade é tua honra. É um sentimento parecido com o de Bunyan:

“Deus não brincou ao converter-me; o demônio não brincou ao tentar-me; nem eu brinquei ao mergulhar em um abismo sem fundo, quando as aflições do Inferno se apoderaram de mim e tampouco devo brincar agora ao contar. (Grace abounding to the chief of sinners, the preface).[vi]

Desejando continuar reforçando a seriedade de Bunyan, citada por Borges, aos amigos agnósticos que dizem não acreditar no Paraíso, eu costumo responder que ele existe e consta de XXXIII Cantos, conforme a poesia de Dante. Ora, esse não é o caso aplicável ao escritor argentino, para quem a especulação parece a este cronista mais um temor de enfrentamento da questão da fé, que Bloy, para citar um dos escritores favoritos de Borges já o fazia com a dúvida cristã impregnada à sua cabeça universal. Em um artigo dedicado a J.W. Dunne, Borges afirma:

“Os teólogos definem a eternidade como a simultânea e lúcida posse de todos os instantes do tempo e declaram-na um dos atributos divinos. Dunne, surpreendentemente, supõe que a eternidade já nos pertence e que isso é corroborado pelos sonhos de cada noite. Nestes, segundo ele, confluem o passado imediato e o imediato porvir. Na vigília percorremos o tempo sucessivo a uma velocidade uniforme, no sonho abarcamos uma área que pode ser vastíssima. Sonhar é coordenar os vislumbres dessa contemplação e com eles urdir uma história, ou uma série de histórias. Vemos a imagem de uma esfinge e a de uma botica e inventamos que uma botica se transforma em esfinge. No homem que amanhã conheceremos colocamos a boca de um rosto que nos olhou ontem à noite... (Schopenhauer escreveu que “a vida e os sonhos são folhas de um mesmo livro e que as ler em ordem é viver; folheá-las, sonhar. ”). Dunne garante que na morte aprenderemos o feliz manejo da eternidade. Recuperaremos todos os instantes de nossa vida e os combinaremos como bem entendermos. Deus, e nossos amigos, e Shakespeare colaborarão conosco. Diante de uma tese tão esplêndida, qualquer falácia cometida pelo autor resulta insignificante. ”

A apreciação que Borges tinha por Léon Bloy é notável – ele, Bloy, que é um desses escritores que a crítica e os livreiros decidem fazerem-se esquecidos por uma quadra e os leitores o “descobrem”, como neste caso em que vem sendo cada vez mais lembrado, aliás, já merecendo traduções e reedições em português do Brasil. Pois bem, é de Bloy a citação com que encerro esta primeira crônica sobre Borges[vii]:

“Léon Bloy escreveu: "Não há na terra um ser humano capaz de declarar quem é. Ninguém sabe o que veio fazer neste mundo, a que correspondem seus atos, seus sentimentos, suas ideias, nem qual é seu nome verdadeiro, seu imorredouro Nome no registro da Luz... A história é um imenso texto litúrgico no qual os jotas e os pontos não valem menos que os versículos ou capítulos inteiros, mas a importância de uns e de outros é indeterminável e está profundamente oculta" (L´Âme de Napoléon, 1912). O mundo, segundo Mallarmé, existe para um livro; segundo Bloy, somos versículos, ou palavras, ou letras de um livro mágico, e esse livro incessante é a única coisa que há no mundo: melhor dizendo, é o mundo.”

Do capítulo deste universal “livro mágico” intitulado Borges, deixo essas minguadas referências e, aos meus cinco leitores, a recomendação entusiasmada que o leiam em português, ou em espanhol, e que o possam decifrar, saboreando o ritmo da língua original do autor ou as boas traduções que temos na língua de Camões.

É como vem se tornando um hábito – um velho hábito destemido, frente ao ritmo de 140 caracteres da atualidade, findo com dois poemas de Borges, traduzidos pelos poeta gaúcho Carlos Nejar[viii] e Manoel Bandeira:

LABIRINTO (Borges, na tradução de Carlos Nejar)

Não haverá nunca uma porta. Estás dentro

E o alcácer abarca o universo

E não tem um anverso nem reverso

Nem externo muro nem secreto centro.

Não esperes que o rigor de teu caminho

Que teimosamente se bifurca em outro,

Que obstinadamente se bifurca em outro,

Tenha fim. É de ferro teu destino

Como teu juiz. Não aguardes a investida

Do touro que é um homem e cuja estranha

Forma plural dá horror à maranha

De interminável pedra entretecida.

Não existe. Nada esperes. Nem sequer

No negro crepúsculo a fera.

PÁTIO (Borges, na tradução de Manuel Bandeira)

Com a tarde

Cansaram-se as duas ou três cores do pátio.

A grande franqueza da lua cheia

Já não entusiasma o seu habitual firmamento.

Hoje que o céu está frisado,

Dirá a crendice que morreu um anjinho

Pátio, céu canalizado.

O pátio é a janela

Por onde Deus olha as almas.

O pátio é o declive

Por onde se derrama o céu na casa.

Serena

A eternidade espera na encruzilhada das estrelas.

Lindo é viver na amizade obscura

De um saguão, de uma aba de telhado e

de uma cisterna.

NOTAS

[i] HELFT, Nicolás e PAULS, Alan. “El factor Borges. Nueve ensayos ilustrados”, Fondo de Cultura Económica de Argentina, 1ª. Ed., 2000. 159 p.

[ii] CARPEAUX, Otto Maria. “História da Literatura Ocidental”, vol. 8, p. 2079.

[iii] BORGES, J. Luis. “Discussão”. Tradução de Claudio Fornari., 3ª. Ed. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1994, p.9

[iv] BORGES, Jorge Luis. “Inquisiones. Oras Inquisiciones, 3ª. Ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ed. Debolsillo, 2016, 389 p.

[v] Neste link, Borges é entrevistado por Antonio Carrizo, quando da celebração dos 80 anos do Autor. Link consultado em 12/10/17 https://www.youtube.com/watch?v=dUZJGhPqspQ

[vi] Cit. Por Borges em Discussão, p.70 (vide ref. iii acima).

[vii] BORGES, J.Luis. cf. ref. iv, p.288, tradução minha – artigo de 1951 intitulado “Del culto de los libros”.

[viii] BORGES, Jorge Luís. Elogio da sombra. Poemas. Tradução Carlos Nejar e Alfredo Jacques.

Estando na Galeria do Uffizi, foi possível esquecer o que deixara na Lombardia, ao sair de Milão; no acervo tão procurado, eu estava na verdade à espera ansiosa de dois quadros pelos quais tenho uma paixão secular – as musas visitam a Primavera e o Nascimento de Vênus de Sandro Boticelli

[caption id="attachment_107155" align="alignleft" width="620"] "Nascimento de Vênus", pintura de Sandro Botticelli[/caption]

Sabe-se que a crônica de viagem tem uma tradição e estudá-la, como de resto a todos os clássicos, é um dever do cronista (e do escritor em geral), segundo o velho Machado de Assis: “estudar-lhes as formas mais apuradas da linguagem, desentranhar deles mil riquezas, que, à força de velhas se fazem novas, não me parece que se deva desprezar. Nem tudo tinham os antigos, nem tudo têm os modernos; com os haveres de uns e outros é que se enriquece o pecúlio comum”, para concluir que “escrever como [Miguel Eanes] Azurara ou Fernão Mendes seria hoje um anacronismo insuportável. Cada tempo tem o seu estilo.[i] ”

Insisto, no entanto, em um ponto que já estivera presente na crônica de Machado (Notícia da atual literatura brasileira, 1873) – se à época, “feitas as exceções devidas não se leem muito os clássicos no Brasil ”; hoje, passados 143 anos, simplesmente, não se lê no Brasil – simples assim; tendo a preguiça de ler levado os cronistas ao texto telegráfico à la Twitter – ao que, prefiro os clássicos e os antigos – retroativo até mesmo ao Eanes e sua Crônica da conquista da Guiné, celebrada por Cristóvão Tezza, no romance “O professor”.

Portanto, parafraseando Machado, concedo “Ao leitor, as batatas...” e também os cafés, os molhos, as massas finas, os quadros vistos, as iguarias todas, todos os vinhos não bebidos pelo cronista – que apesar de não degustá-los mais, é capaz de imaginá-los, estando abstêmio, capta seu frescor, suas notas frutadas e seus aromas; ao leitor, o sumo dos livros lidos na língua de Giacomo Leopardi, o cansaço de longas caminhadas e o repouso merecido, a sombra e o sol da Toscana, todas as “mágicas que a Graça do Senhor faz são Poesia” (Jorge de Lima) – poesia de que a Toscana foi grande beneficiária; os campos, os ciprestes italianos; tudo, enfim, da Beleza que inunda os mágicos caminhos dessa pródiga região italiana. Que estes, no entanto, sejam servidos à moda italiana.

Antipasto: esta crônica é como um campo arado à espera de chuva na Toscana, o espaço pronto para receber as sementes – as ideias, as provocações. Esta crônica é o espaço em que se misturam o Sagrado e o profano como um cantuccio que deve ser saboreado embebendo-o no vino santo – mas isso já seria a conclusão, não nos adiantemos no tempo da crônica e da refeição.

Respirando o ar da Toscana, refaço a subida da estradinha de chão, ladeada por ciprestes que nos levava, minha mulher e eu a ser recebidos com fidalguia pelo casal Giuseppe e Antonella, na propriedade agrícola San Fedele, próximo à cidade de Siena. A Toscana, que já apresentara suas cartas em Milão e Florença, deveria ter em Siena apenas um rito de passagem, mas que passagem saborosa, como um antepasto a uma bela refeição regional. Os ciprestes verdes em contraste com a terra amarela da região nos fazem viajar duplamente, pois que espiritualmente regamos o canteiro das memórias para a chegada de novas sensações e sabores – o que incluiu a coleta de funghi porcini na floresta quatrocentona da San Fedele.

Primo piato: porque o ato de viajar é algo que envolve o desconforto dos deslocamentos (principalmente os intercontinentais), mas também muita alegria espiritual, é preciso se preparar para a viagem. Em geral, chega-se faminto ao (e do) destino. Neste ponto, eu me ponho em desacordo com Xavier de Maistre, no isolamento (obrigatório no caso dele), mas concorde à sua conclusão quando pontua que “Minha alma é de tal modo aberta a toda sorte de ideias, de gostos e de sentimentos; recebe tão avidamente tudo o que se lhe apresenta! […] Não há gozo mais atraente, no meu entender, do que o de seguir a pista das próprias ideias (…) ”

O grande problema começa quando me salta à memória a frase de José Guilherme Merquior, para quem o homem comum é capaz de uma ou duas ideias originais. Assim, pois, há que se dar atenção aos que se instruem no rapto das ideias – o roubo da Beleza, louvado por Ortega y Gasset, para quem “Deus pôs a beleza no mundo para que fosse roubada. ”

Secondo piato. Ora, por não se tratar de rapto de mulher, coisa mais complexa e atemporal, declaro-me submisso a Ortega, e sua taxativa citação: “a beleza foi feita para ser roubada” – título da bela seleta de ensaios do pensador espanhol organizada pelo professor Ricardo Araújo, da UnB; o que fica bastante bem provado no estudo de caso de Machado de Assis, como um plagiário, estudo este organizado pelo professor João Cezar de Castro Rocha, que nos provou com sua seleta de textos em torno de Machado de Assis que não há vilania no autor como um plagiário[ii].

Nossa ideia inicial para esta viagem era fixar-nos em uma região e percorrê-la nos dias disponíveis com a mais sincera abertura a descobrir-lhes as pistas do gozo deste prolongado período “sabático” que vivemos.

Naturalmente, quem vai à Toscana, tem o mandatório encontro marcado com Boticelli e Leonardo. Ao primeiro, compareci embevecido e saí ainda mais emocionado apreciador.

Com o segundo, fiquei ainda mais bem impressionado com as lições que ele tão bem aprendeu como discípulo do mestre Andrea del Verrocchio. Abandonei a um canto o meu Ortega e seu ensaio sobre Leonardo e a Mona Lisa, receoso de que isso levaria a crônica a outro destino. E como não cogitava de rapto de mulher, mas de sabores, de momentos tão voláteis eis que me não me aventurava a reescrever o ensaio do mestre espanhol. Simplesmente, ia como caminhante, pelos campos da Toscana, na companhia de Santa Caterina de Sena e de outro espanhol – o poeta Antonio Machado.

Não compareci ao que Milão mais me prometera, por anos a fio. Infelizmente, as medidas de restrição de acesso que limitam os visitantes a no máximo vinte e cinco (por período de visitas), me impediram de ver a “Santa Ceia” de Leonardo, na histórica parede do antigo refeitório dos frades, na igreja Santa Maria da Graça em Milão, cuja recuperação recente era anunciada com entusiasmo (afinal exigira 22 longos anos!), isso tudo depois das que fizeram Bellotti (1720) e Mazza (1770).

A obra do mestre Leonardo não morreu, como previra Ortega, tampouco foi “perdida como uma pérola ferida” como queria Gabriel D´Annunzio em “Ode per la morte di un capolavoro”.

E porque havia Boticelli e a Galeria do Uffizi, com sua arte maior e sua coleção inesquecível, foi possível esquecer o que deixara na Lombardia, ao sair de Milão; no acervo tão procurado, eu estava na verdade à espera ansiosa de dois quadros pelos quais tenho uma paixão secular – as musas visitam a Primavera (ou A Primavera) e o Nascimento de Vênus de Sandro Boticelli.

Dessas duas importantes obras, estive bem próximo e me emocionei ao lembrar de uma conversa que mantive com Pietro Maria Bardi, a quem tive a honra de conhecer e conviver durante a avaliação do acervo da Pinacoteca da Caixa Econômica Federal, no Museu da entidade, em Brasília, nos idos dos anos 1980.

Ele, Bardi, que me presentou com o seu “Sodalício com Assis Chateaubriand”, teria dito sobre Boticelli o que não me apresso a reescrever: “Este pintor é uma expressão típica do ambiente em que viveu: católico e pagão a um tempo, ocioso e asceta, gozador da fantástica mesa dos Médici e chorão da humilde seita de Savonarola, apreciador de disputas teológicas e pintor de Vênus muito nuas e, ao mesmo tempo, das mais castas madonas, Botticelli carrega no seu íntimo a crise de seu século. Pensai que Botticelli teria podido pintar “A Primavera” e a “Adoração dos Reis Magos” fora de Florença, fora da cidade em que as orgias principescas formavam um todo com a alegria popular, a luta religiosa acirrada, a poesia no seu auge, o espírito da renascença borbulhante? Cada um dos florentinos do século XV ofereceu a Botticelli, pelos caminhos milagrosos ao longo dos quais o espírito se manifesta nos seus tecidos misteriosos, algo de imperceptível: as recordações evanescentes estranhas da tonalidade duma cor, o sentido duma forma, de uma atmosfera, de uma atitude, de uma fisionomia, de uma melodia, percepção dos limites que na natureza separam o necessário do supérfluo. A obra de arte na nasce por si mesma como fato egoisticamente íntimo (…) "

Pois bem, ele, Bardi, me dissera que sobre este quadro um estudo das espécies florais retratadas pelo pintor toscano recenseara mais de duas centenas. Não o comprovei nem vi prova que o refute. Fico, pois, com esse número na memória, até que encontro a referência de cinco centenas!

Dolce & Café. Come-se muito bem na Toscana – come-se muito e o paradoxo francês parece aplicar-se aos toscanos, pois são na sua maioria esbeltos. O cronista volta com uma esposa pronta a repetir as receitas aprendidas na Scuola de Cucina de Lella (Siena) e um apetite voraz de alguém que quer manter a forma de sexagenário magro.

Depois de três semanas longe de casa, volto ao lar onde me esperam livros diversos – dois Eças; um Borges, um Camilo e o livro de poemas “A estante” – de Felipe Fortuna. Aguardam-me os campos ressecados do cerrado goiano e as rotinas que foram suspensas com a viagem, recebem-me com afagos os que nos amam: filhas, genros e netos. Eu e minha mulher felizes com os afetos, não nos sentindo mais “em férias”, mas sim no gozo de um “ano sabático” que se deseja permanente.

As novidades da volta, os aspectos oníricos que embalam quase toda viagem, se esvanecem quando se confrontam com a realidade. Se a arte de viajar – como eu disse alhures, repetindo Xavier de Maistre consistisse em viajar em torno do próprio quarto (ou à roda do meu quarto, na tradução de Marques Rebelo), pois bem, fosse isso verdade absoluta – mesmo para os punidos com a prisão domiciliar (no caso de Maistre por conta de um duelo!), ainda assim, repito o que disse há dois anos atrás, as companhias aéreas estariam em maus lençóis e os guias de viagem seriam desnecessários e nós, amantes da viagem, em grande perda espiritual, mas isso já é assunto para a próxima quinta-feira aqui neste espaço.

Dito isso, deixo meus cinco leitores com um trecho da tradução Italo Eugênio Mauro para dois trechos dos Cantos IV e V do Paraíso de Dante n´ A Divina Comédia [iii]que adaptados me parecem a esse manjar que não se troca por outros bens.

“Entre dois pratos iguais, atraentes

e a igual distância, antes morreria

de fome, um homem, de lhes pôr os dentes;

e entre dois lobos não se moveria

um cordeiro, temendo o duplo apuro,

e, dois chacais, um cão estacaria.

Por meu silêncio assim não me censuro,

ante as dúvidas minhas colocado,

nem me louvo por tê-lo mais seguro.

Calava eu, mas, do meu afã, pintado

tinha no rosto o semblante fiel,

mais quente que se fora pronunciado.

E fez Beatriz o que usara Daniel,

Nabucodonosor livrando da ira

que injustamente o tornara cruel.

[...]

“Do principal estás ora informado,

mas, pois que a Igreja nisso dá dispensa,

o que ao meu dito soa desencontrado,

ainda é essencial à mesa a tua presença,

porque o farto manjar que hás ingerido

ajuda quer pra que seu ganho vença.

Abre ora a mente pra o que te elucido,

e o guarda, que não faz erudição,

sem o reter, ter somente entendido.

[...]

“Pensa, leitor, se o que ora delineio

não procedesse, quão te iria causar,

por mais saber, angustioso anseio. ”

NOTAS

[i] ASSIS, Machado de. Machado de Assis: crítica, notícia da atual literatura brasileira. São Paulo: Agir, 1959. p. 28 - 34: Instinto de nacionalidade. (1ª ed. 1873).

[ii] The Author as Plagiarist. The case of Machado e Assis (Center for Portuguese Sudies and Culture, University of Massachusetts Dartmouth, 2015). Link consultado em 07/10/17: https://www.academia.edu/26051439/The_Author_as_Plagiarist_-_The_Case_of_Machado_de_Assis

[iii] ALIGHIERI, Dante. “A divina comédia: paraíso”. Tradução e notas de Italo Eugenio Mauro. São Paulo; Ed. 34, 1998. Cantos IV e V, p. 31; 38 e 41.

"Nascimento de Vênus", pintura de Sandro Botticelli[/caption]

Sabe-se que a crônica de viagem tem uma tradição e estudá-la, como de resto a todos os clássicos, é um dever do cronista (e do escritor em geral), segundo o velho Machado de Assis: “estudar-lhes as formas mais apuradas da linguagem, desentranhar deles mil riquezas, que, à força de velhas se fazem novas, não me parece que se deva desprezar. Nem tudo tinham os antigos, nem tudo têm os modernos; com os haveres de uns e outros é que se enriquece o pecúlio comum”, para concluir que “escrever como [Miguel Eanes] Azurara ou Fernão Mendes seria hoje um anacronismo insuportável. Cada tempo tem o seu estilo.[i] ”

Insisto, no entanto, em um ponto que já estivera presente na crônica de Machado (Notícia da atual literatura brasileira, 1873) – se à época, “feitas as exceções devidas não se leem muito os clássicos no Brasil ”; hoje, passados 143 anos, simplesmente, não se lê no Brasil – simples assim; tendo a preguiça de ler levado os cronistas ao texto telegráfico à la Twitter – ao que, prefiro os clássicos e os antigos – retroativo até mesmo ao Eanes e sua Crônica da conquista da Guiné, celebrada por Cristóvão Tezza, no romance “O professor”.

Portanto, parafraseando Machado, concedo “Ao leitor, as batatas...” e também os cafés, os molhos, as massas finas, os quadros vistos, as iguarias todas, todos os vinhos não bebidos pelo cronista – que apesar de não degustá-los mais, é capaz de imaginá-los, estando abstêmio, capta seu frescor, suas notas frutadas e seus aromas; ao leitor, o sumo dos livros lidos na língua de Giacomo Leopardi, o cansaço de longas caminhadas e o repouso merecido, a sombra e o sol da Toscana, todas as “mágicas que a Graça do Senhor faz são Poesia” (Jorge de Lima) – poesia de que a Toscana foi grande beneficiária; os campos, os ciprestes italianos; tudo, enfim, da Beleza que inunda os mágicos caminhos dessa pródiga região italiana. Que estes, no entanto, sejam servidos à moda italiana.

Antipasto: esta crônica é como um campo arado à espera de chuva na Toscana, o espaço pronto para receber as sementes – as ideias, as provocações. Esta crônica é o espaço em que se misturam o Sagrado e o profano como um cantuccio que deve ser saboreado embebendo-o no vino santo – mas isso já seria a conclusão, não nos adiantemos no tempo da crônica e da refeição.

Respirando o ar da Toscana, refaço a subida da estradinha de chão, ladeada por ciprestes que nos levava, minha mulher e eu a ser recebidos com fidalguia pelo casal Giuseppe e Antonella, na propriedade agrícola San Fedele, próximo à cidade de Siena. A Toscana, que já apresentara suas cartas em Milão e Florença, deveria ter em Siena apenas um rito de passagem, mas que passagem saborosa, como um antepasto a uma bela refeição regional. Os ciprestes verdes em contraste com a terra amarela da região nos fazem viajar duplamente, pois que espiritualmente regamos o canteiro das memórias para a chegada de novas sensações e sabores – o que incluiu a coleta de funghi porcini na floresta quatrocentona da San Fedele.

Primo piato: porque o ato de viajar é algo que envolve o desconforto dos deslocamentos (principalmente os intercontinentais), mas também muita alegria espiritual, é preciso se preparar para a viagem. Em geral, chega-se faminto ao (e do) destino. Neste ponto, eu me ponho em desacordo com Xavier de Maistre, no isolamento (obrigatório no caso dele), mas concorde à sua conclusão quando pontua que “Minha alma é de tal modo aberta a toda sorte de ideias, de gostos e de sentimentos; recebe tão avidamente tudo o que se lhe apresenta! […] Não há gozo mais atraente, no meu entender, do que o de seguir a pista das próprias ideias (…) ”

O grande problema começa quando me salta à memória a frase de José Guilherme Merquior, para quem o homem comum é capaz de uma ou duas ideias originais. Assim, pois, há que se dar atenção aos que se instruem no rapto das ideias – o roubo da Beleza, louvado por Ortega y Gasset, para quem “Deus pôs a beleza no mundo para que fosse roubada. ”

Secondo piato. Ora, por não se tratar de rapto de mulher, coisa mais complexa e atemporal, declaro-me submisso a Ortega, e sua taxativa citação: “a beleza foi feita para ser roubada” – título da bela seleta de ensaios do pensador espanhol organizada pelo professor Ricardo Araújo, da UnB; o que fica bastante bem provado no estudo de caso de Machado de Assis, como um plagiário, estudo este organizado pelo professor João Cezar de Castro Rocha, que nos provou com sua seleta de textos em torno de Machado de Assis que não há vilania no autor como um plagiário[ii].

Nossa ideia inicial para esta viagem era fixar-nos em uma região e percorrê-la nos dias disponíveis com a mais sincera abertura a descobrir-lhes as pistas do gozo deste prolongado período “sabático” que vivemos.

Naturalmente, quem vai à Toscana, tem o mandatório encontro marcado com Boticelli e Leonardo. Ao primeiro, compareci embevecido e saí ainda mais emocionado apreciador.

Com o segundo, fiquei ainda mais bem impressionado com as lições que ele tão bem aprendeu como discípulo do mestre Andrea del Verrocchio. Abandonei a um canto o meu Ortega e seu ensaio sobre Leonardo e a Mona Lisa, receoso de que isso levaria a crônica a outro destino. E como não cogitava de rapto de mulher, mas de sabores, de momentos tão voláteis eis que me não me aventurava a reescrever o ensaio do mestre espanhol. Simplesmente, ia como caminhante, pelos campos da Toscana, na companhia de Santa Caterina de Sena e de outro espanhol – o poeta Antonio Machado.

Não compareci ao que Milão mais me prometera, por anos a fio. Infelizmente, as medidas de restrição de acesso que limitam os visitantes a no máximo vinte e cinco (por período de visitas), me impediram de ver a “Santa Ceia” de Leonardo, na histórica parede do antigo refeitório dos frades, na igreja Santa Maria da Graça em Milão, cuja recuperação recente era anunciada com entusiasmo (afinal exigira 22 longos anos!), isso tudo depois das que fizeram Bellotti (1720) e Mazza (1770).

A obra do mestre Leonardo não morreu, como previra Ortega, tampouco foi “perdida como uma pérola ferida” como queria Gabriel D´Annunzio em “Ode per la morte di un capolavoro”.

E porque havia Boticelli e a Galeria do Uffizi, com sua arte maior e sua coleção inesquecível, foi possível esquecer o que deixara na Lombardia, ao sair de Milão; no acervo tão procurado, eu estava na verdade à espera ansiosa de dois quadros pelos quais tenho uma paixão secular – as musas visitam a Primavera (ou A Primavera) e o Nascimento de Vênus de Sandro Boticelli.

Dessas duas importantes obras, estive bem próximo e me emocionei ao lembrar de uma conversa que mantive com Pietro Maria Bardi, a quem tive a honra de conhecer e conviver durante a avaliação do acervo da Pinacoteca da Caixa Econômica Federal, no Museu da entidade, em Brasília, nos idos dos anos 1980.