Resultados do marcador: Livro

Na coletânea “Ter Saudade Era Bom”, Moema Vilela acomoda nas formas breves a densidade criativa das narrativas longas

Nos 27 contos que enfeixam “Te Pego lá Fora”, distribuídos em seções como se fossem as estações do ano, Rodrigo Ciríaco realiza a gênese de uma guerra sem vencedores

“Cadernos de Sizenando” vem de longe, com anotações tomadas no dia a dia, de um tempo que não pede lamentações, mas o fluir da mais doce alegria, contida em pequenos lembretes, cartas, e-mails, milhares de textos, blogs e grupos de amigos

Em “Delirium”, Claudio Parreira apresenta uma galeria de tipos estranhos, gente que habita o reino do fantástico, da mágica, do irreal e, às vezes, do real gasto e sufocante. Gente que retrata, de certo modo, a fragilidade da nossa existência

“Loja de Conveniências”, de Guilherme Smee, retrata relações interpessoais nas quais o consumo está a frente de qualquer ímpeto sentimental

“Moenda de Silêncios: Encontros & Desencantos na Metrópole”, de Ronaldo Cagiano e Whisner Fraga, relata os desafios que dois personagens oriundos do interior de Minas Gerais enfrentam na cidade de São Paulo em seus verdes anos

“Amores, Truques e Outras Versões”, de Alex Andrade, acompanha uma caçada por prazeres vulgares, na qual a tecnologia serve de motor para o abismo de sentimentos

Em “Caminhos de Goiás”, o historiador Nars Chaul procura desconstruir os conceitos de “decadência” e “atraso” para caracterizar o desenvolvimento do Estado

Mesclando memórias e análises sobre origens e os desdobramentos do golpe militar de 1964, o ex-governador de São Paulo José Serra narra sua trajetória de filho único de um imigrante italiano vendedor de frutas no mercado de São Paulo ao batismo de fogo como presidente da União Nacional dos Estudantes, de exilado político na França e no Chile ao pesquisador de prestígio de um dos mais respeitados centros acadêmicos do mundo: a Universidade de Princeton

Em “Paisagem de Porcelana”, Claudia Nina dá voz a uma protagonista atacada por diversos níveis de opressão, que desmorona passivamente

Com uma visão do amor, dos sonhos, das utopias, dos sentimentos, da solidariedade, enfim, de valores tão refratários nesse terceiro milênio, Miguel Jorge não se intimida nem se aniquila diante da “ambiguidade das facas”, numa atmosfera em que nos sentimos como num campo de disputas

“Poemas Apócrifos de Paul Valéry Traduzidos por Márcio-André” encontra, a partir de textos heterogêneos em termos estéticos e de proposta de escrita, tonalização perfeita para causar maravilhamento

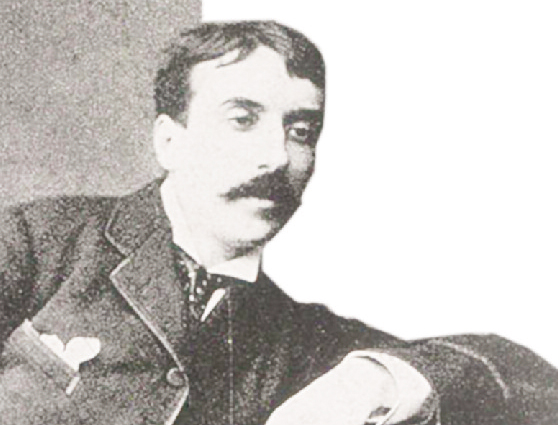

Ao lado de informações pouco conhecidas sobre a vida de Eça de Queiroz, o livro de Campos Matos traz vasta e preciosa iconografia, além de reflexões críticas que permitem uma visão aprofundada do percurso ideológico do escritor, da repercussão da sua obra e da sua figura pública entre os contemporâneos

“As Fantasias Eletivas”, de Carlos Henrique Schroeder, faz uma ode à literatura, ao mostrar o encontro de dois solitários que buscam reinventar o mundo através do olhar sobre a ficção

Partindo da investigação da morte de uma professora, Bernardo Kucinski expõe, no romance “Alice”, as entranhas de uma universidade corrompida por intrigas, invejas e fraudes