Notícias

Ao comprar apoio político, o PT praticamente dissolveu os principais partidos do país. Não há alternativa: a reconstrução passa pelo PT, pelo PSDB e pelo PMDB. Mas é preciso pensar no país e não em eleições

[caption id="attachment_33348" align="alignright" width="620"] Tom Jobim: o músico brasileiro, visto como quase americano nos Estados Unidos, é mencionado positivamente pelo romancistaThomas Pynchon[/caption]

O romance “Vício Inerente” (Companhia das Letras, 459 páginas, tradução de Caetano W. Galindo), de Thomas Pynchon, é uma divertida e, às vezes, precisa história dos anos psicodélicos-maconheiros-hippongos da década de 1970. Mesmo quem não viveu intensamente os anos 70 — sexo, drogas e rock’n’roll — perceberá o quanto Thomas Pynchon descreve bem o período. Se o filme homônimo, de Paul Thomas Anderson, captar cerca de 50% do ambiente febril e habilmente descrito pelo prosador já vale a pena vê-lo.

Sob o pretexto de contar uma história de detetive — pode-se sugerir que se trata de uma sátira aos autores que escrevem romances policiais —, no caso Larry Sportello, o Doc, Thomas Pynchon conta, por meio de uma linguagem fina e aguçada, a história da década de 1970 a partir de uma descrição atenta do comportamento dos indivíduos e de sua arte, notadamente, a música. Um dos pontos fortes são os comentários musicais. A música de Tom Jobim — “Desafinado” e “Samba do avião” — ganha destaque.

[caption id="attachment_33349" align="alignright" width="300"]

Tom Jobim: o músico brasileiro, visto como quase americano nos Estados Unidos, é mencionado positivamente pelo romancistaThomas Pynchon[/caption]

O romance “Vício Inerente” (Companhia das Letras, 459 páginas, tradução de Caetano W. Galindo), de Thomas Pynchon, é uma divertida e, às vezes, precisa história dos anos psicodélicos-maconheiros-hippongos da década de 1970. Mesmo quem não viveu intensamente os anos 70 — sexo, drogas e rock’n’roll — perceberá o quanto Thomas Pynchon descreve bem o período. Se o filme homônimo, de Paul Thomas Anderson, captar cerca de 50% do ambiente febril e habilmente descrito pelo prosador já vale a pena vê-lo.

Sob o pretexto de contar uma história de detetive — pode-se sugerir que se trata de uma sátira aos autores que escrevem romances policiais —, no caso Larry Sportello, o Doc, Thomas Pynchon conta, por meio de uma linguagem fina e aguçada, a história da década de 1970 a partir de uma descrição atenta do comportamento dos indivíduos e de sua arte, notadamente, a música. Um dos pontos fortes são os comentários musicais. A música de Tom Jobim — “Desafinado” e “Samba do avião” — ganha destaque.

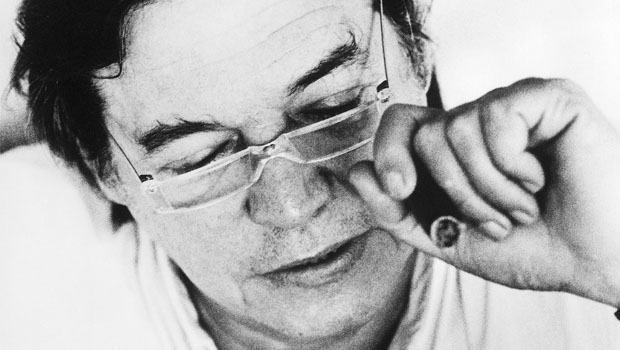

[caption id="attachment_33349" align="alignright" width="300"] O romance Vício Inerente, de Thomas Pynchon, é uma poderosa

O romance Vício Inerente, de Thomas Pynchon, é uma poderosa

interpretação comportamental e cultural da década de 1970[/caption]

Trecho das páginas 200 e 201: “Carros passavam com as janelas abertas e dava para ouvir pandeiros lá dentro marcando o tempo do que quer que estivesse no rádio. Jukeboxes tocavam nas cafeterias das esquinas, e violões e harmônicas em quintaizinhos de prédios de apartamentos. Por todo esse pedaço de encosta noturna havia música. Lentamente, em algum ponto à frente dele, Doc tomou consciência de saxofones e de um gigantesco naipe de percussão. Alguma coisa de Antonio Carlos Jobim, que se revelou estar vindo de um bar brasileiro chamado O Jangadeiro”.

“Alguém estava fazendo um solo de tenor, e Doc, num palpite, decidiu pôr a cabeça ali dentro, onde uma multidão considerável estava dançando, fumando, bebendo, e vendendo os seus serviços, e ao mesmo tempo ouvindo respeitosamente os músicos, entre os quais Doc, não muito surpreso, reconheceu Coy Harlingen. A mudança da sombra lamurienta que ele tinha visto pela última vez em Topanga era impressionante, Coy estava de pé, com a parte de cima do corpo sustentada em um arco atento em torno do instrumento, suando, dedos soltos, arrebatado. A música era ‘Desafinado’”.

Na página 203, o narrador volta à música de Tom Jobim: “Os músicos estavam pingando no palco de novo, e quando Doc percebeu, Coy estava mergulhando em um complexo arranjo improvisado de ‘Samba do Avião’, como se isso fosse tudo que ele achava que tinha para pôr entre si e o jeito com que, achava, tinha fodido a sua vida”. Coy Harlingen é saxofonista.

A tradução é quase perfeita, com erros de revisão que não atrapalham a leitura: “a” entourage (“o”) e “divido” (dividido). E mais alguns. Suponho que transpor a literatura de Pynchon seja um trabalho de Hércules. Percebe-se que Caetano Galindo quase cria uma “língua” — busca equivalentes em português (“bicho”, “ai cacilda”, “surfadélico”, “mermão”, “hippiefóbico”, “salto-altando embora”) para a gíria americana — para decifrar Thomas Pynchon.

O autor de “O Arco-Íris da Gravidade” e “Vineland” pode ser mais bem entendido na era Google. Sem o Google e outros sites de busca, e mesmo com consulta a enciclopédias, era praticamente impossível entender sua prosa enviesada, rica em menções à cultura americana — no sentido amplo mesmo, e não livresco.

[caption id="attachment_33339" align="alignright" width="257"] “As Veias Abertas da América Latina”, de Eduardo Galeano: livro renegado e

“As Veias Abertas da América Latina”, de Eduardo Galeano: livro renegado e

ruim de um autor devotado mais à

mudança social do que à interpretação

rigorosa dos fatos históricos[/caption]

Na década de 1980, os estudantes eram divididos assim: revolucionários (PC do B), reformistas (PCB e PT), reacionários (que não pertenciam à esquerda) e alienados.

Alienados eram aqueles que preferiam estudar a participar das reuniões das tendências estudantis e dos partidos que as dirigiam. Nessa categoria, vista como maus olhos — só menos mal vista do que os agentes infiltrados —, no curso de História da Católica, a Universidade Católica de Goiás (UCG) — estavam, entre outros, Antônio Luiz de Souza (brilhante, hoje professor da PUC e do WR), Sérgio Murilo (aluno questionador, hoje advogado atuante) e eu. Nós três éramos vistos como “sem ideologia”, porque, denunciavam, líamos “tudo”, e não tínhamos interesse algum pelas “cartilhas” de Stálin e Enver Hoxha — então guias geniais do PC do B. Mas não deixamos de ler, é claro, dois manuais do sub-do-sub: “As Veias Abertas da América Latina”, do uruguaio Eduardo Galeano, e “Genocídio Americano — A Guerra do Paraguai”, de Júlio José Chiavenato.

Na época, o historiador Francisco Doratioto ainda não havia publicado o excelente livro “Maldita Guerra — Nova história da Guerra do Paraguai”. Mesmo assim, suspeitávamos do livro de Chiavenato, dados seu primarismo e, sobretudo, sensacionalismo.

Mas o livro que primeiro nos encantou e, depois, nos desencantou foi mesmo “Veias Abertas”. Porque era uma interpretação geral da América Latina, com “amplo” painel — “integrador” — da história da região e sua inserção na história universal. Lembro-me de, um dia, sentado na calçada da Faculdade de História — o nome era outro, mas é assim que a chamo —, quando o padre Luís Palacín, historiador espanhol que eu admirava e com quem discutia a literatura de Liev Tolstói, passou, sempre apressado, com suas “pernaltas” e magreza franciscana (era jesuíta), me viu com “Veias Abertas” e perguntou: “Está lendo?”. “Estou”, respondi. “Que pena!”, lamentou. No dia seguinte, Palacín, com sua discrição habitual, me sugeriu a leitura de “História da América Latina”, do historiador argentino Tulio Halperin Donghi. Li. De fato, é muito melhor. É um estudo rigoroso, não é um livro de combate direto às ditaduras latino-americanas e seus apoiadores externos — leia-se Estados Unidos. Na década de 1980, para a esquerda, não importava tanto a seriedade dos estudos, e sim o engajamento político-ideológico de seus autores. Se fossem de esquerda, poderiam cometer erros, falsear dados, esquematizar a análise, e, mesmo assim, seriam lidos, usados no dia a dia e “perdoados”.

Aos poucos, percebemos que “Veias Abertas” não se tratava de um livro de interpretação da história da América Latina — que parte da esquerda depreciava, chamando de “Latrina” —, e sim de um livro de combate, um manual revolucionário disfarçado de livro sério. Um roteiro para a ação e um “ataque” ao imperialismo.

Mais tarde, o próprio Eduardo Galeano — que morreu na semana passada — renegou o livro, sugerindo que era “esquemático” e “tedioso” e que, na época, não tinha a formação intelectual adequada para formular uma análise tão abrangente, que demandava pesquisas sérias.

Pesquisas que não havia feito e, por isso, substituía-as por opiniões radicais. Como dissemos, trata-se de um livro escrito para ser uma guia de orientação da esquerda. Uma arma de combate intelectual e um manual para a ação política contra governos pró-americanos. Por isso o livro, datado, “morreu”. Não é como “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, “Casa Grande & Senzala”, de Gilberto Freyre, “Raízes do Brasil”, de Sérgio Buarque de Holanda, “Formação do Brasil Contemporâneo”, de Caio Prado Júnior, e “Os Donos do Poder”, de Raymundo Faoro — obras sólidas, que podem ser questionadas mas não renegadas.

O que Eduardo Galeano tem de melhor é sua prosa sobre futebol e assuntos tão leves quanto.

Risíveis são acadêmicos que passaram a vida toda acreditando nas ideias de Eduardo Galeano tentando justificá-lo, quando o próprio jornalista e escritor não queria nem aceitava mais fazê-lo. Eles deveriam fazer o mesmo que o uruguaio: admitir a baixa qualidade da obra. Galeano disse que, se tivesse de lê-la novamente, desmaiaria de tédio. A esquerda já havia sido enganada antes pelo “filósofo” francês Louis Althusser, que também teve de desmascarar-se para que os esquerdistas passassem a vê-lo como empulhador.

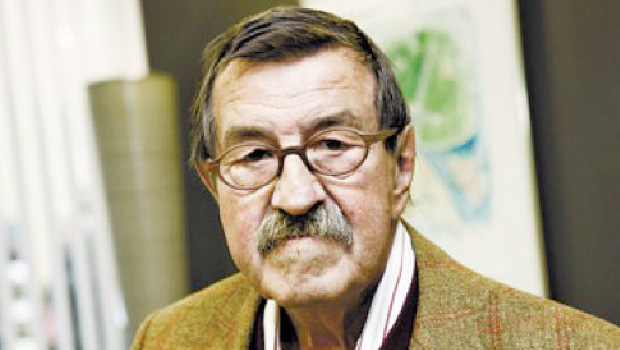

[caption id="attachment_33336" align="alignright" width="620"] Günter Grass é autor de um grande romance, “O Tambor”, que foi levado ao cinema[/caption]

Tornar-se um par de Goethe, Heine, Kafka, Rilke, Thomas Mann, Robert Musil, Hermann Broch e Elias Canetti, escritores de língua alemã, não é nada fácil. Kafka era tcheco; Rilke (nascido em Praga), Musil e Broch, austríacos; Canetti, búlgaro; e Goethe, Heine e Mann, alemães. Em comum três coisas: a língua alemã, a força literária de seus livros e a vitalidade de suas ideias.

Günter Grass, Nobel de Literatura, morreu na segunda-feira, 13, aos 87 anos, e deixou obras-primas, sobretudo “O Tambor”, de 1959. Pode ser colocado ao lado — como espécie de porta-voz informal da consciência da Alemanha — de Goethe e Mann? Se posto ao lado, fica de pé?

Equilibrar-se ao lado de Goethe e Mann, os dois maiores gênios da literatura da Alemanha, com Heine na cola, é possível? Talvez não seja possível dizer que Günter Grass estivesse à altura do trio. Numa “disputa” com Mann, autor de “A Montanha Mágica”, ficaria, por certo, num honroso segundo lugar. “O Tambor” é quase uma obra de Mann — próxima, quem sabe, de “Doutor Fausto” — escrita por... Günter Grass. O romance narra a história de um garoto, Oskar, que não quer crescer. Por que tornar-se adulto sob o nazismo, servindo àquilo, o vilipêndio, de que se discorda? Para além da mensagem política, a crítica ao totalitarismo, trata-se de um romance muito bem escrito e imaginado.

“Um Vasto Campo”, de 1995, trata da reunificação das Alemanhas Oriental e Ocidental. Como sua perspectiva não é nada convencional, o autor permaneceu de esquerda, desagradou muita gente, como o crítico Marcel Reich-Ranicki, que chegou a rasgar um exemplar, ganhando a capa da revista “Spiegel”. A autobiografia “Descascando a Cebola”, de 2006, provocou polêmica internacional, pois o veterano combatente da esquerda admitiu pela primeira vez que, quando jovem, na Segunda Guerra Mundial, havia pertencido à SS nazista. Leitores incautos começaram a avaliá-lo não pela obra e pela conduta de uma vida, e sim pela revelação de que havia sido militante — melhor dizer, soldado — nazista. Na época, Günter Grass era um garoto e, mesmo que não quisesse, teria de servir ao seu país, quer dizer, ao regime de Adolf Hitler. Por que Günter Grass demorou a contar a história? Estaria elaborando a forma de contá-la? Não queria que um pesquisador a relatasse primeiro? É provável. Poderia, porém, ter deixado a história para ser publicada depois de morrer, o que evitaria certo sofrimento. O escritor preferiu publicá-la e aguentar as consequências.

Günter Grass é autor de um grande romance, “O Tambor”, que foi levado ao cinema[/caption]

Tornar-se um par de Goethe, Heine, Kafka, Rilke, Thomas Mann, Robert Musil, Hermann Broch e Elias Canetti, escritores de língua alemã, não é nada fácil. Kafka era tcheco; Rilke (nascido em Praga), Musil e Broch, austríacos; Canetti, búlgaro; e Goethe, Heine e Mann, alemães. Em comum três coisas: a língua alemã, a força literária de seus livros e a vitalidade de suas ideias.

Günter Grass, Nobel de Literatura, morreu na segunda-feira, 13, aos 87 anos, e deixou obras-primas, sobretudo “O Tambor”, de 1959. Pode ser colocado ao lado — como espécie de porta-voz informal da consciência da Alemanha — de Goethe e Mann? Se posto ao lado, fica de pé?

Equilibrar-se ao lado de Goethe e Mann, os dois maiores gênios da literatura da Alemanha, com Heine na cola, é possível? Talvez não seja possível dizer que Günter Grass estivesse à altura do trio. Numa “disputa” com Mann, autor de “A Montanha Mágica”, ficaria, por certo, num honroso segundo lugar. “O Tambor” é quase uma obra de Mann — próxima, quem sabe, de “Doutor Fausto” — escrita por... Günter Grass. O romance narra a história de um garoto, Oskar, que não quer crescer. Por que tornar-se adulto sob o nazismo, servindo àquilo, o vilipêndio, de que se discorda? Para além da mensagem política, a crítica ao totalitarismo, trata-se de um romance muito bem escrito e imaginado.

“Um Vasto Campo”, de 1995, trata da reunificação das Alemanhas Oriental e Ocidental. Como sua perspectiva não é nada convencional, o autor permaneceu de esquerda, desagradou muita gente, como o crítico Marcel Reich-Ranicki, que chegou a rasgar um exemplar, ganhando a capa da revista “Spiegel”. A autobiografia “Descascando a Cebola”, de 2006, provocou polêmica internacional, pois o veterano combatente da esquerda admitiu pela primeira vez que, quando jovem, na Segunda Guerra Mundial, havia pertencido à SS nazista. Leitores incautos começaram a avaliá-lo não pela obra e pela conduta de uma vida, e sim pela revelação de que havia sido militante — melhor dizer, soldado — nazista. Na época, Günter Grass era um garoto e, mesmo que não quisesse, teria de servir ao seu país, quer dizer, ao regime de Adolf Hitler. Por que Günter Grass demorou a contar a história? Estaria elaborando a forma de contá-la? Não queria que um pesquisador a relatasse primeiro? É provável. Poderia, porém, ter deixado a história para ser publicada depois de morrer, o que evitaria certo sofrimento. O escritor preferiu publicá-la e aguentar as consequências.

Livro mostra que Otávio Lage, como governador, foi decisivo para modernizar a educação, a energia e o transporte no Estado de Goiás

Grupo terrorista de Osama bin Laden entra em via de extinção com a ascensão do Estado Islâmico

O pesquisador Daniel Aarão Reis mergulha em documentos e depoimentos preenchendo as lacunas sobre Prestes

A galera do teatro do Centro Cultural Gustav Ritter está com um workshop para lá de interessante, visando atender a todos: crianças, adolescentes e adultos. As oficinas serão ministradas nos dias 22, 23 e 24 de abril no Teatro Goiânia Ouro. O período matutino é voltado para o público infantil; o vespertino para os adolescentes; e o noturno para os adultos. O workshop dado pelo pessoal do Centro Cultural é voltado para aqueles que querem aprofundar seus conhecimentos e experiências teatrais e ainda para quem já é do meio e quer se exercitar. O evento será focado nos seguintes aspectos: interpretação teatral, dança-teatro, improvisação, teatro físico e oratória. Para os interessados, o investimento é de R$ 50.

A Casa Corpo recebe em seu linóleo a “Oficina-LaB: Estética do Oprimido Som e Ritmo” com a argentina Mariana Villani, do Magdalenas Puerto Madryn. Criado por Barbara Santos e Till Baumann, do Kuringa de Berlim, em 2010, a oficina propõe uma pesquisa coletiva sobre as possibilidades de expressão rítmica das opressões cotidianas, a partir do som da voz, do corpo e de objetos recolhidos na comunidade. A oficina será realizada nos dias 22, 23 e 24 de abril e a contribuição mínima é de R$ 60.

- Se você dança balé clássico, dança moderna e contemporânea, jazz, danças urbanas ou de outras modalidades, corre! As inscrições para Mostra Sesi de Dança terminam neste sábado, 25. Entra no site www.mostrasesidanca.com.br.

- Evoé e Culturama recebem uma galerinha para “Tardes de Desenho”, às terças e sábados. No plano de aula? A prática de desenho de modelos vivos. Para maiores de 18. É R$ 30.

- A Comunicação da UFG dá boas vindas aos calouros neste sábado, 25, na Japan Eventos (antiga Chácara do Japonês). Primeiro lote: R$ 35.

O filólogo, filósofo e historiador italiano Luciano Canfora, professor da Universidade de Bari, é autor de livros que arrancam a história do lugar comum, às vezes revisando documentos exaustivamente pesquisados por outros estudiosos, e propõem outra interpretação. “O Mundo de Atenas” (Companhia das Letras, 569 páginas) é sua mais recente obra publicada no Brasil, com tradução escorreita de Federico Carotti. O estudo tira a “roupa” de Atenas, redimensiona-a, desconstruindo mitos, mas “a” cidade não fica, por assim dizer, “menor”.

Sinopse da editora assinala que, “para o imaginário ocidental, a Atenas antiga representa muito mais que uma simples cidade. O período que vai das reformas de Clístenes (508 a. C.) à morte de Sócrates (399 a.C.) teria consagrado um modelo universal, tanto político quanto cultural. Político pois se atribui a Atenas a invenção da democracia — ou seja, o sistema político mais difundido no mundo. Cultural pois a ela se credita a criação da filosofia, da história, do teatro, da literatura, da arte e da arquitetura: tudo, enfim, que é considerado ‘clássico’ e portanto incontornável”.

O filólogo, filósofo e historiador italiano Luciano Canfora, professor da Universidade de Bari, é autor de livros que arrancam a história do lugar comum, às vezes revisando documentos exaustivamente pesquisados por outros estudiosos, e propõem outra interpretação. “O Mundo de Atenas” (Companhia das Letras, 569 páginas) é sua mais recente obra publicada no Brasil, com tradução escorreita de Federico Carotti. O estudo tira a “roupa” de Atenas, redimensiona-a, desconstruindo mitos, mas “a” cidade não fica, por assim dizer, “menor”.

Sinopse da editora assinala que, “para o imaginário ocidental, a Atenas antiga representa muito mais que uma simples cidade. O período que vai das reformas de Clístenes (508 a. C.) à morte de Sócrates (399 a.C.) teria consagrado um modelo universal, tanto político quanto cultural. Político pois se atribui a Atenas a invenção da democracia — ou seja, o sistema político mais difundido no mundo. Cultural pois a ela se credita a criação da filosofia, da história, do teatro, da literatura, da arte e da arquitetura: tudo, enfim, que é considerado ‘clássico’ e portanto incontornável”.

Atenas e seus “ídolos” — como Sócrates e Platão — significam muito para a humanidade, mas Luciano Canfora frisa que é preciso “restituir a cidade à sua história”. É necessário “estudar Atenas e seu tempo a partir dos textos primários, destituídos das camadas geológicas de interpretação e mito. O resultado é o desmanche da máquina retórica em torno do ‘berço da democracia’. Com recurso ao rico e variegado arsenal de fontes à disposição do historiador, o professor demonstra que desde a Antiguidade vem se construindo um discurso engrandecedor dos feitos e instituições de Atenas — para fins e em contextos diversos —, muitas vezes em franca contradição com os documentos que dão suporte a essas narrativas. E mais: ao fazer a leitura cerrada dos textos originais, o autor aos poucos revela que os principais críticos do sistema democrático foram os próprios intelectuais atenienses”. O livro “O Julgamento de Sócrates” (Companhia das Letras), de I. F. Stone, aponta o filósofo como não-democrático.

Segundo a editora, “no pano de fundo, a parábola dessa história é a acachapante derrota do império naval ateniense ante Esparta e o cataclismo no mundo grego daí decorrente, que permitiu a ascensão da Pérsia e afinal o triunfo do ideal monárquico realizado pela hegemonia macedônica: a primeira derrota da democracia”.

Canfora é autor de outros livros importantes: “A Biblioteca Desaparecida — História da Biblioteca de Alexandria” (Companhia das Letras), “Júlio César — O Ditador Democrático” (Estação Liberdade), “Crítica da Retórica Democrática” (Estação Liberdade), “1914” (Edusp).

Atenas e seus “ídolos” — como Sócrates e Platão — significam muito para a humanidade, mas Luciano Canfora frisa que é preciso “restituir a cidade à sua história”. É necessário “estudar Atenas e seu tempo a partir dos textos primários, destituídos das camadas geológicas de interpretação e mito. O resultado é o desmanche da máquina retórica em torno do ‘berço da democracia’. Com recurso ao rico e variegado arsenal de fontes à disposição do historiador, o professor demonstra que desde a Antiguidade vem se construindo um discurso engrandecedor dos feitos e instituições de Atenas — para fins e em contextos diversos —, muitas vezes em franca contradição com os documentos que dão suporte a essas narrativas. E mais: ao fazer a leitura cerrada dos textos originais, o autor aos poucos revela que os principais críticos do sistema democrático foram os próprios intelectuais atenienses”. O livro “O Julgamento de Sócrates” (Companhia das Letras), de I. F. Stone, aponta o filósofo como não-democrático.

Segundo a editora, “no pano de fundo, a parábola dessa história é a acachapante derrota do império naval ateniense ante Esparta e o cataclismo no mundo grego daí decorrente, que permitiu a ascensão da Pérsia e afinal o triunfo do ideal monárquico realizado pela hegemonia macedônica: a primeira derrota da democracia”.

Canfora é autor de outros livros importantes: “A Biblioteca Desaparecida — História da Biblioteca de Alexandria” (Companhia das Letras), “Júlio César — O Ditador Democrático” (Estação Liberdade), “Crítica da Retórica Democrática” (Estação Liberdade), “1914” (Edusp).

Livro

A Cosac Naify lança nova edição deste clássico de Samuel Beckett. Uma belíssima edição com tradução de Eloisa Araújo Ribeiro e pósfácio de Lívia Bueloni Gonçalves.

Textos para Nada | Cosac Naify

Autor: Samuel Beckett

Preço: R$ 23,90

A Cosac Naify lança nova edição deste clássico de Samuel Beckett. Uma belíssima edição com tradução de Eloisa Araújo Ribeiro e pósfácio de Lívia Bueloni Gonçalves.

Textos para Nada | Cosac Naify

Autor: Samuel Beckett

Preço: R$ 23,90

Música

Produzido por Rich Costey, o 10° álbum da banda de Washington Death Cab For Cutie o intitulado “Kintsugi”, enfim chega às prateleiras.

Kintsugi | Warner Music

Intérprete: Death Cab For Cutie

Preço: R$ 29,90

Produzido por Rich Costey, o 10° álbum da banda de Washington Death Cab For Cutie o intitulado “Kintsugi”, enfim chega às prateleiras.

Kintsugi | Warner Music

Intérprete: Death Cab For Cutie

Preço: R$ 29,90

Filme

Guy Pearce e Robert Pattinson juntam-se a David Michod em “The Rover – A Caçada”. O longa fez parte da Seleção Oficial do Festival de Cannes de 2014.

A Caçada | Paris Filmes

Direção: David Michod

Preço: R$ 29,90

Guy Pearce e Robert Pattinson juntam-se a David Michod em “The Rover – A Caçada”. O longa fez parte da Seleção Oficial do Festival de Cannes de 2014.

A Caçada | Paris Filmes

Direção: David Michod

Preço: R$ 29,90Entrevistas de gestores sugerem que, em termos de saúde, as pessoas moram em Shangri-la, não em Goiás. “Estamos construindo hospitais”, dizem. Tantas “obras” não serviram para salvar a vida do operador de máquinas Luciano Alves, de 68 anos. Ele buscou assistência em Goiânia, mas os servidores da saúde municipal estavam em greve. Morreu em Aparecida — suspeita-se de que de dengue hemorrágica.

Campeoníssima em eleições para o governo do Estado desde 1998, base aliada não consegue ganhar em Goiânia, Aparecida e Anápolis

Ercília Macedo-Eckel Em relação ao tema da redução da maioridade penal, abordado na entrevista do professor Dijaci David de Oliveira (Jornal Opção 2075), sou contra. Nossas penitenciárias já são uma vergonha hoje, com superlotação, estrutura inadequada, desgraça de toda ordem etc., tudo que não permite ao criminoso ser recuperado, isto é, sair dos presídios melhor do que lá entrou. Penitenciária vem da palavra “penitência”, permitindo ao criminoso penar e penar para arrepender-se, redimir-se. Sabemos que raramente alguém sai de lá um cidadão, pronto para o mercado de trabalho, no Brasil de hoje. Imagine com essa multidão de jovens em formação e desinformação chegando aos montes nessas cadeias já abarrotadas? Será o caos maior dentro do caos atual. Repito: Sou contra a redução da maioridade penal. Ercília Macedo-Eckel é professora e escritora.