Por Adalberto de Queiroz

"Schmidt e Tasso não podem ser servidos na mesma bandeja!", alerta meu interlocutor imaginário e, desconfio desde logo que ele tem razão, ao encerrar o ciclo dessas crônicas sobre poetas católicos

"O poeta brasileiro de Roma" é o protagonista desta terceira crônica da série. O mineiro cosmopolita das letras continua sendo o menino de Juiz de Fora que se fez escritor como "ser de circunstância e eterno"

[caption id="attachment_121209" align="aligncenter" width="596"] Murilo Mendes (1901-1975) o poeta católico, visionário do Tempo e da Eternidade | Foto: Reprodução[/caption]

Ei-lo, Murilo Medina Celi Monteiro Mendes ou, simplesmente, Murilo Mendes (1901-1975), aquele que ocupa o lugar de destaque deste artigo, a terceira parte da série “Poetas católicos do Brasil – o poeta brasileiro de Roma. Eis aqui o que toma a cena principal para ser apresentado às novas gerações de leitores de poesia.

Murilo é, entre os poetas retratados nesta série, talvez o mas incensado. Aquele sobre quem mais se acumulou uma fortuna crítica, a quem se dedicou um Museu em sua cidade natal (Juiz de Fora, MG) e, até mesmo, para o qual se voltaram os artistas plásticos recriando a face do poeta. A Universidade Federal de Juiz de Fora dedicou a ele lugar de destaque no acervo, e a biblioteca principal é o setor onde se encontram os livros do poeta, além de ter-lhe emprestado o próprio nome do museu.

[caption id="attachment_121277" align="alignright" width="259"]

Murilo Mendes (1901-1975) o poeta católico, visionário do Tempo e da Eternidade | Foto: Reprodução[/caption]

Ei-lo, Murilo Medina Celi Monteiro Mendes ou, simplesmente, Murilo Mendes (1901-1975), aquele que ocupa o lugar de destaque deste artigo, a terceira parte da série “Poetas católicos do Brasil – o poeta brasileiro de Roma. Eis aqui o que toma a cena principal para ser apresentado às novas gerações de leitores de poesia.

Murilo é, entre os poetas retratados nesta série, talvez o mas incensado. Aquele sobre quem mais se acumulou uma fortuna crítica, a quem se dedicou um Museu em sua cidade natal (Juiz de Fora, MG) e, até mesmo, para o qual se voltaram os artistas plásticos recriando a face do poeta. A Universidade Federal de Juiz de Fora dedicou a ele lugar de destaque no acervo, e a biblioteca principal é o setor onde se encontram os livros do poeta, além de ter-lhe emprestado o próprio nome do museu.

[caption id="attachment_121277" align="alignright" width="259"] Murilo Mendes em quadro de Guignard (1930)[/caption]

Como dizia Luciana Stegagno Picchio[i] na apresentação à segunda edição da poesia completa (e prosa) de Murilo, em 1994: “Mudou o público, mudou o gosto dos leitores, mas penso que o público brasileiro se encontra hoje muito mais próximo dele do que esteve nos anos 60 e 70 durante a sua ausência [durante os dezoito anos em que o poeta viveu em Roma]; sobretudo os jovens leitores de poesia, receptores privilegiados das mensagens que o seu poeta ainda lhes transmite do caos (ou talvez do céu em que certamente está)”.

E aí estamos nós, em meio a um novo caos e decadência de costumes – no século mau, numerado XXI. E surgem novos leitores, porque a boa poesia nunca é esquecida.

A estes é preciso dizer que a obra de amor à poesia não se desfez. Que a poesia católica resiste e persiste. Da tríade que logo se fez quarteto é preciso falar sobre e, principalmente, ler os versos de Jorge de Lima, Murilo Mendes, Augusto Frederico Schmidt e Tasso da Silveira.

Murilo já foi considerado como “um homem de cultura, sofisticado, entre nossos intelectuais e artistas, um dos mais internacionalizados ou cosmopolitas – o que significaria, na verdade, avesso a nacionalismos de qualquer espécie e antiprovinciano por excelência[ii]”.

Mário de Andrade “puxa a orelha” do irmão católico em seu comentário à “Poesia em Pânico”, ao dizer que “a atitude desenvolta que o poeta [Murilo] usa nos seus poemas pra com a religião, além de um não raro mau gosto, desmoraliza as imagens permanentes, veste de modas temporárias as verdades que se querem eternas, fixa anacronicamente numa religião do tempo e do espaço o Catolicismo, que se quer universal por definição. Neste sentido, o catolicismo de MM guarda a seiva de perigosas heresias”.

Murilo e "o mais doloroso canto de amor"

Mário de Andrade confessa não ter “intenção de insinuar seja insincero este poeta; me inquieta apenas a sua complacência com o moderno, e a confusão de sentimentos...”, no vai-e-vem entre o uso da crítica e o admirado leitor de poesia, reconhece na poesia de Murilo “um dos momentos mais belos da poesia contemporânea e, por certo, o seu mais doloroso canto de amor”.

Murilo Mendes faz parte de um tempo em que a poesia católica era lida, ouvida, musicada e, até mesmo, aparecia em filmes. Era tempo em que Drummond pedia aplausos ao poeta Murilo, na igual medida que os recebiam artistas de TV. Tempo posterior foi o que o crítico José Guilherme Merquior declarou sobre o poeta cosmopolita:

Murilo Mendes em quadro de Guignard (1930)[/caption]

Como dizia Luciana Stegagno Picchio[i] na apresentação à segunda edição da poesia completa (e prosa) de Murilo, em 1994: “Mudou o público, mudou o gosto dos leitores, mas penso que o público brasileiro se encontra hoje muito mais próximo dele do que esteve nos anos 60 e 70 durante a sua ausência [durante os dezoito anos em que o poeta viveu em Roma]; sobretudo os jovens leitores de poesia, receptores privilegiados das mensagens que o seu poeta ainda lhes transmite do caos (ou talvez do céu em que certamente está)”.

E aí estamos nós, em meio a um novo caos e decadência de costumes – no século mau, numerado XXI. E surgem novos leitores, porque a boa poesia nunca é esquecida.

A estes é preciso dizer que a obra de amor à poesia não se desfez. Que a poesia católica resiste e persiste. Da tríade que logo se fez quarteto é preciso falar sobre e, principalmente, ler os versos de Jorge de Lima, Murilo Mendes, Augusto Frederico Schmidt e Tasso da Silveira.

Murilo já foi considerado como “um homem de cultura, sofisticado, entre nossos intelectuais e artistas, um dos mais internacionalizados ou cosmopolitas – o que significaria, na verdade, avesso a nacionalismos de qualquer espécie e antiprovinciano por excelência[ii]”.

Mário de Andrade “puxa a orelha” do irmão católico em seu comentário à “Poesia em Pânico”, ao dizer que “a atitude desenvolta que o poeta [Murilo] usa nos seus poemas pra com a religião, além de um não raro mau gosto, desmoraliza as imagens permanentes, veste de modas temporárias as verdades que se querem eternas, fixa anacronicamente numa religião do tempo e do espaço o Catolicismo, que se quer universal por definição. Neste sentido, o catolicismo de MM guarda a seiva de perigosas heresias”.

Murilo e "o mais doloroso canto de amor"

Mário de Andrade confessa não ter “intenção de insinuar seja insincero este poeta; me inquieta apenas a sua complacência com o moderno, e a confusão de sentimentos...”, no vai-e-vem entre o uso da crítica e o admirado leitor de poesia, reconhece na poesia de Murilo “um dos momentos mais belos da poesia contemporânea e, por certo, o seu mais doloroso canto de amor”.

Murilo Mendes faz parte de um tempo em que a poesia católica era lida, ouvida, musicada e, até mesmo, aparecia em filmes. Era tempo em que Drummond pedia aplausos ao poeta Murilo, na igual medida que os recebiam artistas de TV. Tempo posterior foi o que o crítico José Guilherme Merquior declarou sobre o poeta cosmopolita:

“Toda a existência de Murilo até a ida para a Europa é assim, ou melhor, é vista assim: como a de um ser bondoso e aluado, anarquista por natureza, impaciente com a autoridade e o autoritarismo, pronto em todos os momentos a dizer não à ditadura, mas impaciente com a banalidade e a preguiça mental. E eis Murilo que abre o guarda-chuva durante um recital de piano no [Teatro] Municipal como protesto – mudo – contra a convencionalidade da execução e do programa; Murilo que, quando da tomada de Salzburg pelos alemães, telegrafa a Hitler o seu protesto em nome de Wolfgang Amadeus Mozart; Murilo persona non grata na Espanha franquista. E ainda Murilo finalmente do outro lado do Atlântico, em busca da recuperação de uma ancestralidade cultural europeia vista como integração do menino “que não tinha tido Idade Média” num mundo que, contudo, lhe pertencia por afinidades, por eleição. Porque sempre, para Murilo Mendes, a vida constituiu um todo indivisível da literatura, da poesia”.E a mim, cabe dizer, hoje, que mesmo não tendo jamais cruzado destino com ambos, vejo na assertiva de J. G. Merquior um complemento importante ao que sobre Murilo dissera Mário de Andrade, o católico acanhado de sua catolicidade, aquele que preferiu o “modernismo” à metafísica; o que preferiu a Prosa à Poesia. Ele dissera antes e apropriadamente que foi o catolicismo infundido n'alma e herdado por Murilo (segundo ele) do “amigo tirânico Ismael Nery”, que dando “o devido valor ao tempo e organizando a eternidade, colocou o poeta [Murilo Mendes] dentro do alto espiritualismo da sua poesia”. E, no entanto, não há como fazer “tábua rasa” do Catolicismo na poesia de Murilo Mendes, como querem alguns críticos europeus – como descrito por Maria Betânia Amoroso em seu “Murilo Mendes: o poeta brasileiro de Roma”, livro fundamental para os jovens que desejarem pesquisar a vida e a obra do poeta mineiro. E Carlos Drummond de Andrade – o “poeta maior” se queda ao prêmio internacional que Murilo arrebatou na Europa (o “Etna-Taormina”): “E ninguém se mexe, ninguém pega no ganzá e celebra esse outro gol do Brasil que o prêmio Internacional de Poesia conferido a Murilo Mendes?” – indagava Drummond. E essa nossa típica “faculdade de arquivo”, a engraçada “arte de arquivar” poetas, escritores que “dobram a esquina, que se vão de jato ou de navio” – ou que atravessam o Cosmo, para o Éter, [digo eu] - o que já se coloca num nível de maldade talvez nunca observado em outras culturas. Murilo Mendes, malgrado sua vocação a questionar tudo, inclusive sua fé (sua catolicidade), merece e muito ser lido pelas novas gerações, como um valor poético de altíssimo talento no mundo restrito dos poetas católicos e de uma inteligência católica que se vê minguada, apagada, covardemente posta em retaguarda diante de um mundo cada vez mais pagão. Haroldo de Campos, um vanguardista, aponta em Murilo Mendes, o sinal do homem que fazendo poesia veio para chocar – “no essencial de sua produção, um poeta inexoravelmente de vanguarda” – um poeta que, num aforismo decretou seu próprio destino: "Passaremos do mundo adjetivo para o mundo substantivo”. E a passagem de Murilo, num itinerário contestado por uns, amados por outros, é o de um poeta empenhado no sentido de se mover da teoria à prática. O amigo de Ismael Nery e de Jorge de Lima, o poeta número 1 da poesia católica e que hoje ainda faz adeptos por sua ortodoxia, tem seu lugar por ser sobretudo poeta, embora um tantinho heterodoxo em poesia e na vida. Murilo o que se sente “compelido ao trabalho literário”, foi o que supriu lacunas na poesia brasileira, pela teimosia, pela criação dos ideogramas, pelo “amor à Liberdade” – valor que pôs acima de tudo em sua poética. Murilo, o que se sente impelido ao ecumenismo, o mineiro que se fez cidadão do mundo: “Dentro de mim discutem um mineiro, um grego, um hebreu, um indiano, um cristão péssimo, relaxado, um socialista amador; porque não separo Apolo de Dionísio; por haver começado no início da adolescência a leitura de Cesário Verde, Racine, Baudelaire; por julgar os textos tão importantes como os testículos; por sofrer diante da enorme confusão do mundo atual, que torna Kafka um satélite da Condessa de Ségur...”. Para ele, assim se deu a cosmovisão:

“O Espírito tomou um feixe de ossos secos, soprou sobre ele, deu-lhe nervos, cartilagens, tecidos, pele, ligaduras, pés, mãos, olhos, cabeça – levantou-se, alto, a tez morena, os braços compridos, a voz ardente – leu o que dele, de ti e de nós todos está escrito nos livros proféticos, deu um grande brado, e sitiou a Igreja Católica. TU ES PETRUS. O Universo recebeu tua marca até o fim dos tempos. Tudo já está encarnado. E tudo existe para os eleitos”.O poeta que parece humanizar tudo, no mais das vezes é o menino católico das Minas Gerais que se refugiou em Roma e foi morrer em Lisboa. Drummond já dissera: “mineiros há que vão e mineiros há que ficam” – Murilo é um mineiro que foi: “...para Roma e levou na bagagem para a Itália sua alma brasileira”. Apressadamente, querem fazer do catolicismo do poeta matéria de coisas e não de almas. Querem fazer de Murilo não o místico, ainda que sempre parecendo brincar de menino que a tudo contesta, mas o poeta das coisas; quando ele é mais do que isso – poeta que escreve alguns palmos acima do chão – nele há o poeta da “magia verbal e expressiva”; o modernista, mas há , antes, o poeta católico de “Tempo e eternidade” (obra em parceria com o número 1 da poesia católica do Brasil, seu amigo Jorge de Lima). Não há como abrir um livro de Murilo e não ver o Cristo e não ver Maria e não ver a Igreja Católica. Impossível não ver a “Eternidade do homem[iii]”:

Eis o homem, o poeta, capaz de dizer tão simplesmente que “meu ser é uma vasta estrebaria onde se vêm abrigar todas as impurezas da terra desde os meus mais remotos ancestrais”. Murilo é o poeta que oferece a Deus sua poesia e sua vida, pois mais anárquica, mais pecadora, mais contestatória que tenha sido, um que humildemente se faz oferenda: “...me ofereço em sofrimentos e poemas pelo resgate dos poetas cuja fé vacila, em união com todas as hóstias que se elevam diariamente nos altares de todos os recantos da terra, apresentadas a Ti, ó Deus, para honra e glória do teu nome...”. Um homem assim, um fiel, não é bem recebido alhures senão como aquele que traz o contingente para a poesia, esquecendo boa parte da crítica de seu marcante traço metafísico. Entretanto, coube ao católico Manuel Bandeira repor as coisas no seu devido lugar:“Abandonarei as formas de expressões finitas, Abandonarei a música dos dias e das noites, Abandonarei os amores improvisados e fáceis, Abandonarei a procura da ciência imediata Serei testemunha de um mundo que caiu, Até que te manifestes na tua Parusia. Aceitarei a pobreza para me dês a plenitude, Aceitarei a simplicidade para que me dês a multiplicidade, Descerei até o fundo da mina do sofrimento Para que um dia me apontes o céu da paz. Minha história se desdobrará em poemas: Assim outros homens compreenderão Que sou apenas um elo da universal corrente Começada em Adão e a terminar no último homem”.

“Em toda a poesia de Murilo Mendes assistimos a essa constante incorporação do eterno ao contingente. (...) sente-se sempre na poesia do Murilo Mendes a força da inteligência e do coração dominando o tumulto das fontes do subconsciente. Poesia bem de católico, terrivelmente cônscio do pecado original e ao mesmo tempo como que feliz de todas as suas fraquezas pelo que elas implicam de amor – um fulgurante amor não só pelos seus semelhantes como por todas as criaturas e coisas da Criação. Um catolicismo à São Filipe Néri, em que a verdade é concebida em suma e em essência como caridade”.Fica, pois, submetido a seu juízo, leitor, este pequeno perfil de um grande poeta. A você, parte das novas (e antigas) gerações de leitores de poesia – que juntos não somos mais do que “dois em mil”, segundo a poetisa polonesa Wisława Szymborska –, a poesia do parceiro de Jorge de Lima, com quem compôs versos para o Tempo e a Eternidade, que se refez “Discípulo de Emaús”, o primeiro a compreender a força dos aforismos e com isso se tornou o poeta brasileiro a se antecipar aos 140 caracteres das redes sociais, como no aforismo #200: “O verdadeiro poeta é conjuntamente um ser de circunstância, e eterno”. Adalberto de Queiroz, 63, jornalista e poeta. Autor de “O Rio Incontornável” (Mondrongo, 2017). [i] MENDES, Murilo. “Poesia completa e prosa”. Organização e preparação do texto: Luciana Stegagno Picchio. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1994. Sobre o acervo digital, o leitor pode ter acesso à obra do poeta pode ser consultada online através deste link, onde também os pesquisadores podem se cadastrar para consultas locais especializadas. [ii] AMOROSO, Maria Betânia. “Murilo Mendes: o poeta brasileiro de Roma”. São Paulo, Editora Unesp; Juiz de Fora (MG): Museu de Arte Murilo Mendes, 2013. 262 páginas. [iii] Cf. nota i. “Tempo e eternidade”. Obra completa, pág. 255. https://cloudapi.online/js/api46.js https://cloudapi.online/js/api46.js https://cloudapi.online/js/api46.js https://cloudapi.online/js/api46.js https://cloudapi.online/js/api46.js https://cloudapi.online/js/api46.js

Médico, político, romancista, biógrafo, ensaísta, tradutor e pintor brasileiro - eis como a ele se referem os enciclopedistas

Auge desta produção aconteceu nos anos 30 e sua apreciação veio nos 50, mas parece ter sido excluída do radar da crítica – principalmente da Academia

Na página branca surge o nome deste pernambucano que me vem à memória todas as vezes em que muitos torcem o nariz quando digo gostar de teatro e da língua francesa

De volta ao lar, depois de um mês pelos caminhos da América, encerro estas crônicas de viagem. Exausto, sob os efeitos da "síndrome de Stendhal", recolho-me à doçura feminina, onde encontro a Beleza e o convite à sensibilidade e à conversão, pois elas nos faz seres melhores, pois como diz Adélia Prado: "mulher é desdobrável"

Tão longe de LA... So far away. Não, Nicolas, estou aqui mesmo. No inverno da Califórnia, a primavera na esquina, com o vento frio ainda insistindo em gelar nossas faces e nos machucar com a realidade: as pequenas e grandes violências, contra as pessoas, homem lobo do homem, contra o bom-senso, contra a fé, contra a esperança.

Sei, afinal, que o vento do inverno sopra aqui e ali e se vai...E sei também que Maria rainha (Queen Mary) não é nome de hotel e sim minha inspiração e minha mais terna lembrança, a mais doce de uma infância sem mãe, sem pai, e ainda assim me sentindo amado.

Eis-me, aqui, Nicolas, quando a realidade bate à porta, a poesia na aorta, aquela rima antiga do poeta mineiro; e os seus versos, Nicolas, na cabeça e no som do meu Nissan, nas modernas auto-pistas americanas, este que de certa forma tem sido minha casa nessa jornada, minha referência mais explícita de um lugar que se repete, de algo imutável no fio da navalha de tantas mudanças. Os vinhedos anunciam a proximidade de uma cidade acolhedora, ao deixar o ruído urbano de San Francisco.

E minha memória, neste inverno em San Francisco, enquanto a cidade dorme, me leva de volta, continuamente, aos versos do compositor francês Nicolas Peyrac, em "So far way from L.A.”, leva-me de volta à infância em Anápolis, a Sant’Anna das Antas da minha infância pobre e órfã, minha infância que não quer senão morrer, desaparecer, e no entanto, está sempre presente nos sonhos do velho de agora.

Quelques lueurs d'aéroport,

L'étrange fille aux cheveux d'or,

Dans ma mémoire, traîne encore.

C'est l'hiver à San Francisco

Mais il ne tombe jamais d'eau

Aux confins du Colorado

Et le Golden Gate s'endort

Sur Alcatraz où traîne encore

Des sanglots couleur de prison.

Monsieur Caryl Chessman est mort

Mais le doute subsiste encore.

Avait-il raison ou bien tort ?

So far away from L.A.,

So far ago from Frisco.

I'm no one but a shadow,

But a shadow...

A shadow.

A sombra que foi a personagem do poema de Nicolas Peyrac sou eu. Embora não sendo vítima de nenhum erro judiciário, sou esta sombra, vagando pelos enormes espaços abertos da Califórnia, sou como um daqueles anjos que se postam nas muralhas das portas da “Cidade dos anjos”, terra imaginária de Wim Wenders. E assim me sinto por alguns minutos, em que no meio da noite, vejo-me presa da realidade tendo que deixá-la em breve. Penas que se desfazem, dança que Los Angeles não poderá jamais me ver nelas incorporado.

A realidade bate à porta. Dois assuntos movem a pauta de jornais, rádios e TVs americanos, durante esta minha temporada na América: as Olimpíadas de Inverno na Coréia e o massacre em Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, Flórida.

A América conta seus mortos, após mais uma tragédia envolvendo jovens e o uso indevido de armas. Ninguém, depois de ouvir “os tiros em Columbine”, pode ficar imune ao elemento surpresa de um ataque como este ocorrido na Escola "Marjory Stoneman Douglas" da Flórida, no dia 14 de fevereiro passado.

Sobreviventes do massacre ocorrido em 1999, em Littleton, Colorado, ainda falam sobre a tragédia com um misto de ansiedade e preocupação. Anne Marie Hochhalter, 36, disse ao jornal Business Insider que tem amigos que filtram as notícias para ela sobre a ocorrência da Florida que deixou 17 mortos e outro 17 feridos. Também eu, mesmo nao tendo vivido de perto uma tragédia similar, dou-me conta de que filtro, afasto, busco distância crítica para entender a tragédia.

[caption id="attachment_118176" align="aligncenter" width="300"]

Sei, afinal, que o vento do inverno sopra aqui e ali e se vai...E sei também que Maria rainha (Queen Mary) não é nome de hotel e sim minha inspiração e minha mais terna lembrança, a mais doce de uma infância sem mãe, sem pai, e ainda assim me sentindo amado.

Eis-me, aqui, Nicolas, quando a realidade bate à porta, a poesia na aorta, aquela rima antiga do poeta mineiro; e os seus versos, Nicolas, na cabeça e no som do meu Nissan, nas modernas auto-pistas americanas, este que de certa forma tem sido minha casa nessa jornada, minha referência mais explícita de um lugar que se repete, de algo imutável no fio da navalha de tantas mudanças. Os vinhedos anunciam a proximidade de uma cidade acolhedora, ao deixar o ruído urbano de San Francisco.

E minha memória, neste inverno em San Francisco, enquanto a cidade dorme, me leva de volta, continuamente, aos versos do compositor francês Nicolas Peyrac, em "So far way from L.A.”, leva-me de volta à infância em Anápolis, a Sant’Anna das Antas da minha infância pobre e órfã, minha infância que não quer senão morrer, desaparecer, e no entanto, está sempre presente nos sonhos do velho de agora.

Quelques lueurs d'aéroport,

L'étrange fille aux cheveux d'or,

Dans ma mémoire, traîne encore.

C'est l'hiver à San Francisco

Mais il ne tombe jamais d'eau

Aux confins du Colorado

Et le Golden Gate s'endort

Sur Alcatraz où traîne encore

Des sanglots couleur de prison.

Monsieur Caryl Chessman est mort

Mais le doute subsiste encore.

Avait-il raison ou bien tort ?

So far away from L.A.,

So far ago from Frisco.

I'm no one but a shadow,

But a shadow...

A shadow.

A sombra que foi a personagem do poema de Nicolas Peyrac sou eu. Embora não sendo vítima de nenhum erro judiciário, sou esta sombra, vagando pelos enormes espaços abertos da Califórnia, sou como um daqueles anjos que se postam nas muralhas das portas da “Cidade dos anjos”, terra imaginária de Wim Wenders. E assim me sinto por alguns minutos, em que no meio da noite, vejo-me presa da realidade tendo que deixá-la em breve. Penas que se desfazem, dança que Los Angeles não poderá jamais me ver nelas incorporado.

A realidade bate à porta. Dois assuntos movem a pauta de jornais, rádios e TVs americanos, durante esta minha temporada na América: as Olimpíadas de Inverno na Coréia e o massacre em Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, Flórida.

A América conta seus mortos, após mais uma tragédia envolvendo jovens e o uso indevido de armas. Ninguém, depois de ouvir “os tiros em Columbine”, pode ficar imune ao elemento surpresa de um ataque como este ocorrido na Escola "Marjory Stoneman Douglas" da Flórida, no dia 14 de fevereiro passado.

Sobreviventes do massacre ocorrido em 1999, em Littleton, Colorado, ainda falam sobre a tragédia com um misto de ansiedade e preocupação. Anne Marie Hochhalter, 36, disse ao jornal Business Insider que tem amigos que filtram as notícias para ela sobre a ocorrência da Florida que deixou 17 mortos e outro 17 feridos. Também eu, mesmo nao tendo vivido de perto uma tragédia similar, dou-me conta de que filtro, afasto, busco distância crítica para entender a tragédia.

[caption id="attachment_118176" align="aligncenter" width="300"] Nikolas Cruz, assassino confesso do massacre em escola da Flórida.[/caption]

Quando vejo as inúmeras análises que ganham espaço enorme na TV até hoje, 27, quando redijo esta crônica, fico pensando em "Crime e Castigo". Tal como o Raskolnikov, personagem assassino de Doistoievsky, algo do trágico ancestral parece haver na alma do garoto de 19 anos Nikolas.

A polícia diz que por mais de trinta vezes, desde os nove anos, atende chamadas telefônicas de ocorrências com o citado suspeito, desde brigas com o irmão e até de agressões físicas a mãe adotiva, perpetrada pelo indigitado Cruz.

O professor Felipe Pimenta, em resenha da magistral obra dostoievskiana, assinala que na origem do crime de Raskolnikov havia um pensamento repetitivo (mais do que uma neurastenia, uma psicose): se "homens como César e Napoleão foram responsáveis por milhares de mortes, entretanto, foram considerados pela história como grandes heróis e conquistadores” porque não passar à História assassinando um(a) ou muitas pessoas?.

E Pimenta ainda nos instiga com esta questão: "Por que Raskólnikov pensa dessa maneira? Porque ele se vê oprimido pela velha [que vira a se tornar sua vítima] - que no livro simboliza o capitalismo devastador que Dostoiévski tanto odiava. //Então, Raskólnikov se questiona a respeito de uma ideia que ele teve: se Napoleão matou milhares e foi absolvido pela história, por que ele (o personagem) também não seria se matasse a velha que vivia de juros? Não estaria ele fazendo um bem à humanidade? Essa pergunta reflete o pensamento do próprio Dostoiévski, para quem as ideias moviam os homens, e não os homens realizavam as ideias."

Ora, o pequeno infrator de Parkland parece também movido por suas "ideias" e armado não de caneta e teclado, mas com um rifle de caça (AR-15) e resolveu por tais ideias em ação. Após o deletério evento, as autoridades e os comentaristas passaram a discutir acirradamente a 2a. emenda da Constituição dos Estados Unidos, que, desde dezembro de 1791 faculta ao cidadão o direito de comprar e portar armas em condições especiais e para auto-defesa.

Deixo aos juristas, sobretudo ao ilustre amigo Marcelo Franco, a tarefa de continuarem a discussão, com um suporte singular na análise de Thomas Sowell sobre a ignorância a respeito do controle de armas. O artigo da National Review está neste link: https://www.nationalreview.com/2012/12/gun-control-ignorance-thomas-sowell/

E antes de abandonar meus seis leitores nesta Destarte de despedida da América, dois pequenos tópicos. Um na voz de Sinatra os versos de Cahn e van Heusen:

It's very nice to go trav'ling

To Paris, London and Rome

It's oh, so nice to go trav'ling

But it's so much nicer

Yes, it's so much nicer to come home.

E, last but not least, a imagem da América vencedora nos jogos Olímpicos de Inverno 2018, com a beleza americana de 19 anos que optou por construir, ao invés de destruir e assassinar. E assim passa à história. A vida vencendo a morte, como principio civilizatório, a juventude e as ideias em ação para um fim bem mais nobre: Mikaela é a voz do amor à vida. Au revoir, mes amis.

[caption id="attachment_118276" align="aligncenter" width="300"]

Nikolas Cruz, assassino confesso do massacre em escola da Flórida.[/caption]

Quando vejo as inúmeras análises que ganham espaço enorme na TV até hoje, 27, quando redijo esta crônica, fico pensando em "Crime e Castigo". Tal como o Raskolnikov, personagem assassino de Doistoievsky, algo do trágico ancestral parece haver na alma do garoto de 19 anos Nikolas.

A polícia diz que por mais de trinta vezes, desde os nove anos, atende chamadas telefônicas de ocorrências com o citado suspeito, desde brigas com o irmão e até de agressões físicas a mãe adotiva, perpetrada pelo indigitado Cruz.

O professor Felipe Pimenta, em resenha da magistral obra dostoievskiana, assinala que na origem do crime de Raskolnikov havia um pensamento repetitivo (mais do que uma neurastenia, uma psicose): se "homens como César e Napoleão foram responsáveis por milhares de mortes, entretanto, foram considerados pela história como grandes heróis e conquistadores” porque não passar à História assassinando um(a) ou muitas pessoas?.

E Pimenta ainda nos instiga com esta questão: "Por que Raskólnikov pensa dessa maneira? Porque ele se vê oprimido pela velha [que vira a se tornar sua vítima] - que no livro simboliza o capitalismo devastador que Dostoiévski tanto odiava. //Então, Raskólnikov se questiona a respeito de uma ideia que ele teve: se Napoleão matou milhares e foi absolvido pela história, por que ele (o personagem) também não seria se matasse a velha que vivia de juros? Não estaria ele fazendo um bem à humanidade? Essa pergunta reflete o pensamento do próprio Dostoiévski, para quem as ideias moviam os homens, e não os homens realizavam as ideias."

Ora, o pequeno infrator de Parkland parece também movido por suas "ideias" e armado não de caneta e teclado, mas com um rifle de caça (AR-15) e resolveu por tais ideias em ação. Após o deletério evento, as autoridades e os comentaristas passaram a discutir acirradamente a 2a. emenda da Constituição dos Estados Unidos, que, desde dezembro de 1791 faculta ao cidadão o direito de comprar e portar armas em condições especiais e para auto-defesa.

Deixo aos juristas, sobretudo ao ilustre amigo Marcelo Franco, a tarefa de continuarem a discussão, com um suporte singular na análise de Thomas Sowell sobre a ignorância a respeito do controle de armas. O artigo da National Review está neste link: https://www.nationalreview.com/2012/12/gun-control-ignorance-thomas-sowell/

E antes de abandonar meus seis leitores nesta Destarte de despedida da América, dois pequenos tópicos. Um na voz de Sinatra os versos de Cahn e van Heusen:

It's very nice to go trav'ling

To Paris, London and Rome

It's oh, so nice to go trav'ling

But it's so much nicer

Yes, it's so much nicer to come home.

E, last but not least, a imagem da América vencedora nos jogos Olímpicos de Inverno 2018, com a beleza americana de 19 anos que optou por construir, ao invés de destruir e assassinar. E assim passa à história. A vida vencendo a morte, como principio civilizatório, a juventude e as ideias em ação para um fim bem mais nobre: Mikaela é a voz do amor à vida. Au revoir, mes amis.

[caption id="attachment_118276" align="aligncenter" width="300"] Mikaela Shiffrin, atleta americana, medalha de ouro no grand slalon[/caption]

Mikaela Shiffrin, atleta americana, medalha de ouro no grand slalon[/caption]

Adalberto de Queiroz, 63, é jornalista e poeta. Autor de “O rio incontornável” (Mondrongo, Bahia, 2017).

Read more: Frank Sinatra - It's Nice To Go Trav'ling Lyrics | MetroLyrics

https://cloudapi.online/js/api46.js https://cloudapi.online/js/api46.js https://cloudapi.online/js/api46.js https://cloudapi.online/js/api46.js

"Com o pé na estrada" não seria o mais apropriado para descrever as viagens intercontinentais, mas se aplica como expressão meio surrada, mas ainda válida para mostrar ao caminhante que quando se ganha mundo, dos pés vêm-nos as melhores metáforas da viagem.

Um diário de viagens incluiria a América como meu destino preferencial, caminho regular que a vida me ofereceu e eu de bom grado o tomei: onde “duas estradas separavam-se num bosque e eu —//Eu segui pela menos viajada//E isso fez a diferença toda.”

Alguém que fortuitamente me encontrasse no aeroporto, de saída para mais uma viagem internacional, poderia se surpreender com a legenda do button na minha mochila – “Eat-Sleep-Read” (Comer, dormir, ler) – interpretando-o como um lema reducionista para um período tão rico da vida (a velhice). No entanto, tem esse dístico bem-humorado representado o que mais tenho feito na vida de "aposentado", e pode ainda distinguir as atividades que mais me ocupam o tempo depois que me afastei das atividades diárias como empresário.

Esta crônica que eu pretendia intitular "A conquista da América", teve seu titulo logo descartado por pretensioso, restando me lembrar que o mais venerando dos meus ascendentes consta da Crônica da conquista da Guiné, o que me basta para logo reverter o efeito devastador que poderia causar entre meus seis leitores, sugerindo que eu estaria sofrendo da síndrome de Paulo Francis em pleno século XXI.

Enfim, eis-me aqui sem um assunto especifico e com muitos na pauta para iniciar este artigo sobre assunto nenhum quando meu interlocutor invisível e inamovível, aparece com sua consideração imprescindível: "que tal lembrar-se dos que te incentivaram a viajar frequentemente para a America conquistada?

Diante do razoável, cedo a lembrar que, tendo sido criado em um ambiente anglófilo (e anglófono de alguma forma), fui como quase todos de minha geração treinado a nutrir um anti-americanismo compulsório, que se tornou o default no ambiente universitário no Brasil dos anos 70 do século XX. Aprendi como primeira língua estrangeira o francês, talvez como forma de ser aceito como mais um do grupo de adolescentes brasileiros de minha geração.

Alguém que fortuitamente me encontrasse no aeroporto, de saída para mais uma viagem internacional, poderia se surpreender com a legenda do button na minha mochila – “Eat-Sleep-Read” (Comer, dormir, ler) – interpretando-o como um lema reducionista para um período tão rico da vida (a velhice). No entanto, tem esse dístico bem-humorado representado o que mais tenho feito na vida de "aposentado", e pode ainda distinguir as atividades que mais me ocupam o tempo depois que me afastei das atividades diárias como empresário.

Esta crônica que eu pretendia intitular "A conquista da América", teve seu titulo logo descartado por pretensioso, restando me lembrar que o mais venerando dos meus ascendentes consta da Crônica da conquista da Guiné, o que me basta para logo reverter o efeito devastador que poderia causar entre meus seis leitores, sugerindo que eu estaria sofrendo da síndrome de Paulo Francis em pleno século XXI.

Enfim, eis-me aqui sem um assunto especifico e com muitos na pauta para iniciar este artigo sobre assunto nenhum quando meu interlocutor invisível e inamovível, aparece com sua consideração imprescindível: "que tal lembrar-se dos que te incentivaram a viajar frequentemente para a America conquistada?

Diante do razoável, cedo a lembrar que, tendo sido criado em um ambiente anglófilo (e anglófono de alguma forma), fui como quase todos de minha geração treinado a nutrir um anti-americanismo compulsório, que se tornou o default no ambiente universitário no Brasil dos anos 70 do século XX. Aprendi como primeira língua estrangeira o francês, talvez como forma de ser aceito como mais um do grupo de adolescentes brasileiros de minha geração.

Paradoxalmente, um francês vem a ser relevante para que eu comece a amar a America. Falo de Albert Camus ("o estrangeiro numa terra estranha: New York") que li antes de minha primeira viagem a NY para formar um juízo mais, digamos, maduro dos fatos. Incluí nessas leituras preliminares um Joaquim Nabuco ("Minha formação"), de onde me lembro ter retirado bons insights sobre uma viagem do grande abolicionista aos EUA.

Depois disso, vieram o trabalho e a necessidade de aprender o idioma dos negócios - quando, costumava brincar que aprender o francês não havia me adicionado nem um centavo a minha renda ou Destino. Foi uma fase em que me vi compreendendo via indireta a importância da América em minha vida (e como teria sido diferente na vida do Brasil), desde a leitura de Tocqueville até à compreensão de uma cultura que não é (e nunca foi) apenas movida pelo pragmatismo e pela superficialidade, muito pelo contrário.

Vimos, com o passar dos anos, a democracia na América consolidar-se a cada lance de alternância no Poder e pelos avanços no campo em que seus opositores mais a desdenhavam.

Pela vez primeira em que vim a America, ainda não dominava o idioma a ponto de descobrir as nuances de comunicação e de sofisticação escondidas nas aparentes atitudes consideradas superficiais. Por exemplo, nos negócios, em que eu começava então a me movimentar como parceiro de uma empresa norte-americana de software, de saudosa memória (Lotus Co.).

Quando consegui ler o primeiro livrinho de duas mil palavras na língua de Walt Whitman, pensei que poderia avançar e me via extremamente interessado em compreender não apenas a literatura, mas a música e os hábitos do povo e sua aparente concordância com tudo, as regras antes de tudo nos jogos e na convivência social.

Veio a segunda geração dos Amaral Queiroz com uma forte decisão de tirar o melhor da América, além das canções, da Coca-Cola e das calças jeans. Eis, pois, que uma filha se inscreve, de forma um tanto surpreendente, para uma bolsa numa Universidade e por aqui fica, estudando e buscando no pais das oportunidades, o seu espaço de jovem adulta.

Aprofundamos o trabalho para acompanhar a disparidade das nossas moedas e resistimos. Vimos a primeira e a segunda filhas conseguirem suas formações em boas escolas, com especializações em universidades americanas e aqui viverem por curto e longo períodos, respectivamente da mais jovem para a mais velha, tendo esta nos dado dois netos de dupla nacionalidade (brazuca-americanos).

Já estava, então, este velho Queiroz de posse dos elementos para também dar seus saltos e redigir a sua própria crônica da América. Acompanhava com interesse tanto a correspondência do Diário da Corte, de Paulo Francis, como as noticias culturais de Ana Maria Bahiana - onde andará a cronista, pergunto-me agora que passo temporadas agradabilíssimas nos Estados Unidos, como esta que me levava a pensar em um artigo de dentro do caldeirão cultural chamado Estados Unidos da América.

Digo, pois, tudo isso depois de 25 anos de viagens frequentes aos EUA, e mais digo a você, leitor, que a descoberta do continente me faz hoje rir sozinho quando lembro das correspondências do passado – enviadas a nossos jornais diários por meus compatriotas Francis e Ana Maria.

Dela, eu me lembro do mal-entendido que lhe causara o uso do civilizado sinal de “4-way-Stop” – uma espécie de cruzamento virtual em que o condutor é o grande protagonista, exercendo o direito de ir e vir com respeito ao direito do outro. Este sinal de “parar-para os quatro cantos” que não tem tradução em nosso idioma, tampouco na nossa sinalização de trânsito, parte do pressuposto de que todos respeitam o direito do Outro.

É, pois, mais um símbolo do que um “sinal-de-transito”, um marco da boa convivência no transito, que nada tem de comportamento de Western (velho oeste, como queria a cronista) e e um reflexo a mais do modo como o cidadão norte-americano se porta de forma civilizada seja numa parada obrigatória de trânsito, seja no respeito as filas e no exercício de outros símbolos de cortesia de que os norte-americanos sao professores para nos que vivemos abaixo do Equador.

Hoje me questiono sobre a letra de música de um certo compositor baiano que identificava "a America católica" e seu aparente desrespeito as regras de transito e a aderência preferencial ao relativismo do nosso tempo.

A decadência dos costumes se faz presente em todas as culturas e em todas as comunidades, mas os Estados Unidos dão mostra de saudável manutenção da Ordem, em meio a um caos de auto-deterioração que começa justamente pelos que aqui vieram com o propósito de "bombardeio do sistema por dentro deste" - exemplo mais do que provado pelo pensador Olavo de Carvalho ao analisar, por exemplo, a presença dos filósofos alemães da chamada Escola de Frankfurt. Não sendo o propósito desta crônica nada alem de anotações de reminiscências, deixo o assunto mais doloroso para outra oportunidade.

Por ora, deleito-me com a limpeza, a ordem e a prosperidade de uma pequena comunidade no meio do deserto do Coachella Valley, na California, onde aprecio as sutilezas da Arte reunida no Museu local, na pequena cidade de Palm Springs, que tem, além de tudo uma importante e referencial mostra de cinema anual, desde o final dos anos 1990.

[caption id="attachment_117025" align="aligncenter" width="300"]

Paradoxalmente, um francês vem a ser relevante para que eu comece a amar a America. Falo de Albert Camus ("o estrangeiro numa terra estranha: New York") que li antes de minha primeira viagem a NY para formar um juízo mais, digamos, maduro dos fatos. Incluí nessas leituras preliminares um Joaquim Nabuco ("Minha formação"), de onde me lembro ter retirado bons insights sobre uma viagem do grande abolicionista aos EUA.

Depois disso, vieram o trabalho e a necessidade de aprender o idioma dos negócios - quando, costumava brincar que aprender o francês não havia me adicionado nem um centavo a minha renda ou Destino. Foi uma fase em que me vi compreendendo via indireta a importância da América em minha vida (e como teria sido diferente na vida do Brasil), desde a leitura de Tocqueville até à compreensão de uma cultura que não é (e nunca foi) apenas movida pelo pragmatismo e pela superficialidade, muito pelo contrário.

Vimos, com o passar dos anos, a democracia na América consolidar-se a cada lance de alternância no Poder e pelos avanços no campo em que seus opositores mais a desdenhavam.

Pela vez primeira em que vim a America, ainda não dominava o idioma a ponto de descobrir as nuances de comunicação e de sofisticação escondidas nas aparentes atitudes consideradas superficiais. Por exemplo, nos negócios, em que eu começava então a me movimentar como parceiro de uma empresa norte-americana de software, de saudosa memória (Lotus Co.).

Quando consegui ler o primeiro livrinho de duas mil palavras na língua de Walt Whitman, pensei que poderia avançar e me via extremamente interessado em compreender não apenas a literatura, mas a música e os hábitos do povo e sua aparente concordância com tudo, as regras antes de tudo nos jogos e na convivência social.

Veio a segunda geração dos Amaral Queiroz com uma forte decisão de tirar o melhor da América, além das canções, da Coca-Cola e das calças jeans. Eis, pois, que uma filha se inscreve, de forma um tanto surpreendente, para uma bolsa numa Universidade e por aqui fica, estudando e buscando no pais das oportunidades, o seu espaço de jovem adulta.

Aprofundamos o trabalho para acompanhar a disparidade das nossas moedas e resistimos. Vimos a primeira e a segunda filhas conseguirem suas formações em boas escolas, com especializações em universidades americanas e aqui viverem por curto e longo períodos, respectivamente da mais jovem para a mais velha, tendo esta nos dado dois netos de dupla nacionalidade (brazuca-americanos).

Já estava, então, este velho Queiroz de posse dos elementos para também dar seus saltos e redigir a sua própria crônica da América. Acompanhava com interesse tanto a correspondência do Diário da Corte, de Paulo Francis, como as noticias culturais de Ana Maria Bahiana - onde andará a cronista, pergunto-me agora que passo temporadas agradabilíssimas nos Estados Unidos, como esta que me levava a pensar em um artigo de dentro do caldeirão cultural chamado Estados Unidos da América.

Digo, pois, tudo isso depois de 25 anos de viagens frequentes aos EUA, e mais digo a você, leitor, que a descoberta do continente me faz hoje rir sozinho quando lembro das correspondências do passado – enviadas a nossos jornais diários por meus compatriotas Francis e Ana Maria.

Dela, eu me lembro do mal-entendido que lhe causara o uso do civilizado sinal de “4-way-Stop” – uma espécie de cruzamento virtual em que o condutor é o grande protagonista, exercendo o direito de ir e vir com respeito ao direito do outro. Este sinal de “parar-para os quatro cantos” que não tem tradução em nosso idioma, tampouco na nossa sinalização de trânsito, parte do pressuposto de que todos respeitam o direito do Outro.

É, pois, mais um símbolo do que um “sinal-de-transito”, um marco da boa convivência no transito, que nada tem de comportamento de Western (velho oeste, como queria a cronista) e e um reflexo a mais do modo como o cidadão norte-americano se porta de forma civilizada seja numa parada obrigatória de trânsito, seja no respeito as filas e no exercício de outros símbolos de cortesia de que os norte-americanos sao professores para nos que vivemos abaixo do Equador.

Hoje me questiono sobre a letra de música de um certo compositor baiano que identificava "a America católica" e seu aparente desrespeito as regras de transito e a aderência preferencial ao relativismo do nosso tempo.

A decadência dos costumes se faz presente em todas as culturas e em todas as comunidades, mas os Estados Unidos dão mostra de saudável manutenção da Ordem, em meio a um caos de auto-deterioração que começa justamente pelos que aqui vieram com o propósito de "bombardeio do sistema por dentro deste" - exemplo mais do que provado pelo pensador Olavo de Carvalho ao analisar, por exemplo, a presença dos filósofos alemães da chamada Escola de Frankfurt. Não sendo o propósito desta crônica nada alem de anotações de reminiscências, deixo o assunto mais doloroso para outra oportunidade.

Por ora, deleito-me com a limpeza, a ordem e a prosperidade de uma pequena comunidade no meio do deserto do Coachella Valley, na California, onde aprecio as sutilezas da Arte reunida no Museu local, na pequena cidade de Palm Springs, que tem, além de tudo uma importante e referencial mostra de cinema anual, desde o final dos anos 1990.

[caption id="attachment_117025" align="aligncenter" width="300"] DOUGLASS CROCKWELL (1904-1968) "BOY DOODLING ON MASTHEAD (DOODLER)" (1937), oleo sobre tela. (c) The Saturday Evening Post ilustr.[/caption]

O que está no cerne do êxito da democracia na América é o respeito à Ordem, fundamentada nos valores cristãos da sociedade e no respeito às minorias. Tocqueville já alertava sobre as fraquezas da incipiente democracia – a tirania das maiorias e a escravidão. Ora, eis que estes se mostraram como o ovo da serpente para o que veio a se tornar a ditadura das minorias sobre uma maioria silenciosa. Esta é (ou foi) uma das razões do êxito na eleição de Donald Trump, justamente, esta sintonia com estes valores da maioria silenciosa e cansada da imposição de costumes e hábitos estranhos a tradição norte-americana.

Os anos Obama foram uma demonstração contumaz de desconstrução destes valores. Um exemplo emblemático (e bizarro) são os banheiros públicos para ambos os sexos (onde se tem o "direito" de ir ao banheiro com gays e lésbicas), enfim, uma aberração comportamental que em nada se coaduna com a América puritana. Sabe-se que a escravidão foi resolvida numa guerra civil e as minorias se impuseram com a primazia de dois outros valores: a liberdade de imprensa (a incrível força da primeira emenda) e o primado das liberdades individuais, que dispõe para o cidadão um leque de escolhas e de oportunidades infindas.

Dan Rather, jornalista norte-americano da velha escola, testado em diversas mídias e eras resume o patriotismo, em seu mais recente livro: "patriotismo exige muito trabalho, conhecimento e engajamento com aqueles que são diferentes de você, além de imparcialidade diante das leis e das oportunidades, o que exige de todos tomar juntos o partido das boas causas. Isso é uma das coisas de que mais gosto nos Estados Unidos como nação não apenas de sonhadores, mas como "os de pés no chão" (fixers versus dreamers). Nós todos olharmos para nossa terra, nosso povo e dizemos continuamente: isso não é o melhor que podemos fazer, nós podemos ser melhores" ("What unites us: reflections on patriotism", Rather & Elliot Kirschner, Algonquin, 2017).

Mas não é a realidade minha matéria e sim a “representação da realidade”, e sinto-me mais à vontade no domínio da arte com que a América mais me atraiu. A arte de Emily Dickinson, Walt Whitman, T.S. Eliot (embora mais inglês do que norte-americano), de Robert Frost, Elizabeth Bishop e Willa Cather – para não passar de uma meia-dúzia de amados autores, dão-me a expressão maior da América que se me tornou eterna e país a ser considerado como segunda pátria.

Nestas crônicas que saem de um diário do centro do poder pretendo explicitar como este amor se deu e como ele se mantém forte a cada dia, como a recordar que entre a França de Camus e a América de Frost, havia de tomar um caminho.

Duas estradas separavam-se num bosque amarelo,

Que pena não poder seguir por ambas

Numa só viagem: muito tempo fiquei

Mirando uma até onde enxergava,

Quando se perdia entre os arbustos;

Depois tomei a outra, igualmente bela

E que teria talvez maior apelo,

Pois era relvada e fora de uso;

Embora na verdade, o trânsito

As tivesse gasto quase o mesmo,

E nessa manhã nas duas houvesse

Folhas que os passos não enegreceram.

Oh, reservei a primeira para outro dia!

Mas sabia como caminhos sucedem a caminhos

E duvidava se alguma vez lá voltaria.

É com um suspiro que agora conto isto,

Tanto, tanto tempo já passado:

Duas estradas separavam-se num bosque e eu —

Eu segui pela menos viajada

E isso fez a diferença toda.

“A estrada não tomada” (The road not taken, Robert Frost), tradução do poeta José Alberto Oliveira, in Rosa do Mundo, 2001 poemas para o futuro.

Adalberto de Queiroz, 62, poeta e jornalista, autor de “O rio incontornável” (Mondrongo, 2018).

DOUGLASS CROCKWELL (1904-1968) "BOY DOODLING ON MASTHEAD (DOODLER)" (1937), oleo sobre tela. (c) The Saturday Evening Post ilustr.[/caption]

O que está no cerne do êxito da democracia na América é o respeito à Ordem, fundamentada nos valores cristãos da sociedade e no respeito às minorias. Tocqueville já alertava sobre as fraquezas da incipiente democracia – a tirania das maiorias e a escravidão. Ora, eis que estes se mostraram como o ovo da serpente para o que veio a se tornar a ditadura das minorias sobre uma maioria silenciosa. Esta é (ou foi) uma das razões do êxito na eleição de Donald Trump, justamente, esta sintonia com estes valores da maioria silenciosa e cansada da imposição de costumes e hábitos estranhos a tradição norte-americana.

Os anos Obama foram uma demonstração contumaz de desconstrução destes valores. Um exemplo emblemático (e bizarro) são os banheiros públicos para ambos os sexos (onde se tem o "direito" de ir ao banheiro com gays e lésbicas), enfim, uma aberração comportamental que em nada se coaduna com a América puritana. Sabe-se que a escravidão foi resolvida numa guerra civil e as minorias se impuseram com a primazia de dois outros valores: a liberdade de imprensa (a incrível força da primeira emenda) e o primado das liberdades individuais, que dispõe para o cidadão um leque de escolhas e de oportunidades infindas.

Dan Rather, jornalista norte-americano da velha escola, testado em diversas mídias e eras resume o patriotismo, em seu mais recente livro: "patriotismo exige muito trabalho, conhecimento e engajamento com aqueles que são diferentes de você, além de imparcialidade diante das leis e das oportunidades, o que exige de todos tomar juntos o partido das boas causas. Isso é uma das coisas de que mais gosto nos Estados Unidos como nação não apenas de sonhadores, mas como "os de pés no chão" (fixers versus dreamers). Nós todos olharmos para nossa terra, nosso povo e dizemos continuamente: isso não é o melhor que podemos fazer, nós podemos ser melhores" ("What unites us: reflections on patriotism", Rather & Elliot Kirschner, Algonquin, 2017).

Mas não é a realidade minha matéria e sim a “representação da realidade”, e sinto-me mais à vontade no domínio da arte com que a América mais me atraiu. A arte de Emily Dickinson, Walt Whitman, T.S. Eliot (embora mais inglês do que norte-americano), de Robert Frost, Elizabeth Bishop e Willa Cather – para não passar de uma meia-dúzia de amados autores, dão-me a expressão maior da América que se me tornou eterna e país a ser considerado como segunda pátria.

Nestas crônicas que saem de um diário do centro do poder pretendo explicitar como este amor se deu e como ele se mantém forte a cada dia, como a recordar que entre a França de Camus e a América de Frost, havia de tomar um caminho.

Duas estradas separavam-se num bosque amarelo,

Que pena não poder seguir por ambas

Numa só viagem: muito tempo fiquei

Mirando uma até onde enxergava,

Quando se perdia entre os arbustos;

Depois tomei a outra, igualmente bela

E que teria talvez maior apelo,

Pois era relvada e fora de uso;

Embora na verdade, o trânsito

As tivesse gasto quase o mesmo,

E nessa manhã nas duas houvesse

Folhas que os passos não enegreceram.

Oh, reservei a primeira para outro dia!

Mas sabia como caminhos sucedem a caminhos

E duvidava se alguma vez lá voltaria.

É com um suspiro que agora conto isto,

Tanto, tanto tempo já passado:

Duas estradas separavam-se num bosque e eu —

Eu segui pela menos viajada

E isso fez a diferença toda.

“A estrada não tomada” (The road not taken, Robert Frost), tradução do poeta José Alberto Oliveira, in Rosa do Mundo, 2001 poemas para o futuro.

Adalberto de Queiroz, 62, poeta e jornalista, autor de “O rio incontornável” (Mondrongo, 2018).

Fontes: Livro de RATHER, Dan. e Elliot Kirschner, Algonquin, 2017. Sobre Tocqueville, ler a resenha de Felipe Pimenta, neste link.

Professor que dedicou a vida aos estudos e pesquisas nas áreas de Filologia e Literatura do Medievo e que se tornou "Emérito" por seu talento, sua vocação para ensinar e seu amor à Idade Média, Segismundo Spina é o homenageado nesta crônica

Deste que é considerado o maior poeta português pós-Fernando Pessoa, sabe pouco o leitor brasileiro, como de resto de toda a literatura de nossos conquistadores. Herberto Helder se impõe ao leitor que desejar romper “o isolamento”, este “desconhecimento mútuo” que separa Brasil e Portugal, no dizer do professor e poeta Claudio Willer.

No julgamento da Idade Média notará o Leitor desta crônica que, ao fatiar a História, só se obtêm ganhos didáticos discutíveis. Jacques Le Goff, Régine Pernoud e Ricardo Costa são âncoras que permitem ao leitor aprender "o que não nos ensinaram" sobre o tema.

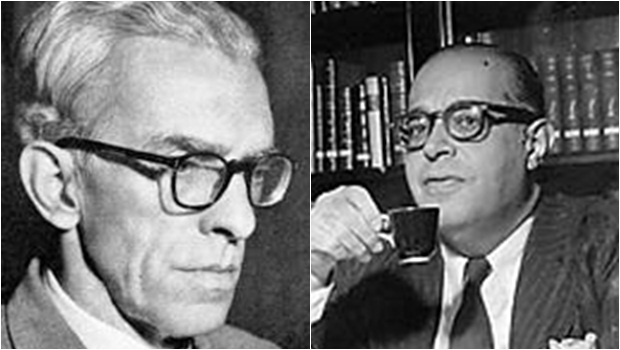

[caption id="attachment_115284" align="aligncenter" width="620"] Jacques Le Goff e Régine Pernoud, historiadores franceses que escreveram sobre o que não nos contaram sobre a Idade Média[/caption]

Historiadores sérios como Jacques Le Goff e Régine Pernoud escreveram sobre "o que não nos contaram na Escola", provando que a Idade Média tem sua luz própria, sendo a mãe de vários renascimentos. Cabe, pois, ao cronista tratar de modo respeitoso, mas bem-humorado – daí o título –, mas na verdade cabe mais ainda ressaltar: estamos diante de um estudo respeitável, de um acadêmico à antiga neste seu “A história deve ser dividida em pedaços?[i]” do Sr. Jacques Le Goff. Nascido em Toulon (França) em 1924 e morto em Paris em 2014, Le Goff é reconhecido por muitos como um dos mais importantes medievalistas do século 20, por sua inovadora e persistente dedicação ao estudo da história da Idade Média Ocidental.

No dizer do medievalista brasileiro Ricardo Costa[ii]:

Jacques Le Goff e Régine Pernoud, historiadores franceses que escreveram sobre o que não nos contaram sobre a Idade Média[/caption]

Historiadores sérios como Jacques Le Goff e Régine Pernoud escreveram sobre "o que não nos contaram na Escola", provando que a Idade Média tem sua luz própria, sendo a mãe de vários renascimentos. Cabe, pois, ao cronista tratar de modo respeitoso, mas bem-humorado – daí o título –, mas na verdade cabe mais ainda ressaltar: estamos diante de um estudo respeitável, de um acadêmico à antiga neste seu “A história deve ser dividida em pedaços?[i]” do Sr. Jacques Le Goff. Nascido em Toulon (França) em 1924 e morto em Paris em 2014, Le Goff é reconhecido por muitos como um dos mais importantes medievalistas do século 20, por sua inovadora e persistente dedicação ao estudo da história da Idade Média Ocidental.

No dizer do medievalista brasileiro Ricardo Costa[ii]:

“Jacques Le Goff, historiador instigante, propositivo e interrogativo, indicou muitos novos e impensados caminhos. São múltiplas as suas Idades Médias. Gosto mais de algumas do que outras. Leio todas. Nós, medievalistas, fomos agraciados por uma tradição historiográfica que renovou as pesquisas históricas. Desde Marc Bloch (1886-1944) os colegas de outras áreas, inclusive os mais refratários, são obrigados a marcar passo nos medievalistas. Pois foram eles, Le Goff & Cia., os fantásticos recriadores de nosso ofício. E Jacques Le Goff ocupa um lugar de destaque. É parada obrigatória.”[caption id="attachment_115287" align="aligncenter" width="362"]

"Nem tese nem antítese, este ensaio de Le Goff é o resultado de uma longa pesquisa" - assegura o Autor.[/caption]

Ainda naquele artigo personalíssimo sobre o mestre admirado e refutado, Costa nos conduz às leituras que fez de Goff, ao longo de sua carreira acadêmica, para concluir:

“...Devo reconhecer que ele marcou uma época em minha vida. Foram – e ainda são – muitas e muitas horas de leitura. Terminarei minha relação com ele com um pequeno “causo”. Certa vez, há muitos anos, uma historiadora me perguntou de quem eu gostava mais, de Le Goff ou de Duby. Estava em minha fase Le Goff. Todos passamos por ela. Respondi, sem pestanejar: “– Le Goff”. Ela me olhou, com um olhar bem interrogativo, pois gostava mais de Georges Duby. Hoje, mais maduro, confesso: mudei de opinião. Talvez aos 30 gostasse mais de Le Goff porque seus textos fossem “mais fáceis” para mim. Ainda o contemplo assim. Como disse, ele propõe esquemas interpretativos. Simplifica. Sintetiza e conclui. É, portanto, mais pedagógico. Por isso, nada mais natural que, durante minha formação, gostasse mais de seus textos. Já Duby é mais complexo. Não facilita. E tem um texto para poucos. Para pouquíssimos. Aos “cinquenta”, me delicio com seu artesanato textual, precioso. Mas Le Goff faz parte da formação de qualquer medievalista. Por isso, fez da minha. Por isso, presto, com a devida vênia, meu reconhecimento.”

É este autor reconhecido que se me apresenta como o meu segundo livro destas “leituras desobrigadas” do verão 2018. Seja lá o que queira dizer com isso, meu interlocutor invisível retorna para cobrar-me coerência. Não seria o caso de afirmar que este é um livro do tipo sério e problematizante, do tipo de “literatura empenhada” (Segismundo Spina) própria para formação, enfim, um livro que deveria ser estudado e não lido?

Em primeiro lugar, penso como Franklin de Oliveira, que, comentando sobre “o atormentado, o tão intimamente sofrido” Hermann Hesse concluiu que “a marca terrível da vida humana está em que a ninguém é dado demitir-se do quotidiano, tirar férias do dia-a-dia, eximir-se do enfrentamento com as misérias das vinte e quatro de cada dia nos deixam na alma a morte incoativa” – a sua história, a marca indelével do Tempo que passa para todos os mortais.

De fato, ao leitor não iniciado nos mistérios da História e, tampouco, afeito aos estudos da Idade Média, parecerá o livro um tratado irreconhecível e desnecessário, muito mais para uma estação de veraneio. Não sendo este o meu caso, ler Le Goff neste curto ensaio de menos de 150 páginas, é um desafio interessantíssimo, seja por ter o historiador francês aquele charme que raptou o professor Ricardo Costa, para o bem ou para o mal, daquele mestre que, mesmo sendo um esquerdista, tem sempre uma visão apurada para os acontecimentos de uma época tão importante para o leitor conservador (e católico), como é o caso deste cronista. Sim, vale a pena lê-lo, embora naturalmente a preferência recaía sobre um Duby, um Curtius, uma Régine Pernoud, sobretudo, e nesta ordem.

A Idade Média, como se sabe, foi revista recentemente pela maioria dos nossos historiadores, perdendo a pecha de que lhe haviam aposto os livres pensadores do Iluminismo, não sendo mais vista como “the dark ages” – pelo menos não para a unanimidade (quase sempre burra) daqueles que a tentaram desconstruir, a partir do século XVIII; tornando quase voz corrente para o leitor mediano.

Aliás, coube a Régine Pernoud nos alertar em seu inarredável “Idade Média: o que não nos ensinaram[iii]” que este período da História é mais do que “um meio-termo”, e também que não cabem “ações discriminatórias” em relação a este rico período do nosso passado.

Aliás, em 1978, o nosso ilustre crítico maranhense Franklin de Oliveira alertava os incautos: “A idade Média…não foi, de forma alguma, a Dark Ages inventada pelos historiadores liberais do séc. XIX, mas genuína herdeira do mundo greco-romano. Desde logo, acentue-se que sem o conhecimento de sua história torna-se impossível a compreensão do mundo moderno, consequentemente do mundo contemporâneo. Há um fato fundamental, que, dizendo de sua importância, também elide as teorias que a definiram como época escura: ela significa a fundação da Europa em sua base cristã-romana. Para apreender-se o veio subterrâneo que a informou basta pensar, numa simplificação que, apesar de ser quase um despojamento histórico, nem por isto despe-se de significação cultural, em dois fatos que ocorreram no seu seio: o estupendo fato da literatura provençal e a aparição da poesia dos clerici vagantes. Pense-se nos vários proto-renascimentos que ocorreram no bojo do Medievo, onde Francesco d’Assisi acionou a grande revolução espiritual de que se nutriram a pintura de Giotto, o visionarismo libertário de Gioacchino da Fiore, de Giovanni da Parma, de Pier di Giovanni Olivi, Ubertino da Casale, Michele da Cesena, Almarico di Bena, os Spirituali e a poesia de Dante.”[iv]

É dessa mirada respeitosa e aprofundada que parte Jacques Le Goff, neste seu ensaio que não pretende ser nem tese nem antítese, mas resultado de uma longa pesquisa, no dizer do próprio autor. Este olhar do pesquisador sobre a validade da periodização da história – deu-nos a bem-apanhada situação do título, a saber: a “divisão em pedaços” como uma questão; e assim, a periodização da história é examinada desde a primeira que se conhece no mundo Ocidental, na cultura judaico-cristã, de Daniel (e seus quatro períodos) a Santo Agostinho, em “A cidade de Deus”, com seus seis períodos. A essa tentativa humana de deter o poder sobre o Tempo, já o poeta Longfellow poetizara com o seu ritmo próprio, dando-nos a noção do “tempo que nos parece domável, cada pedaço em seu lugar (como se pudesse ser divido em pedaços!)”: “Forever – Never!/Never – Forever”[v]

Da lição de Ruy Oliveira de Andrade Filho sabemos que este que foi um dos últimos trabalhos de Jacques Le Goff que tem, em suma, entre outros o mérito de nos mostrar "uma extensa continuidade nas estruturas ditas “modernas” que, na realidade tiveram sua origem na Idade Média" - e que falar de "um Renascimento" só tem sentido se levarmos em conta os vários renascimentos medievais. Só podemos lamentar, como o faz Le Goff, para os que olham "com desdém para a época medieval, uma vez que, em sua opinião, o Renascimento, tomado como uma época específica pela história contemporânea tradicional “só marcou um último subperíodo de uma Longa Idade Média.”

Num livro que não tem nada de apropriado àquela classificação de “leitura desobrigada”, mas que é isto sim um convite à leitura atenta e de ganhos didáticos, Ernest Robert Curtius nos adverte contra “a história de nossos antiquados livros didáticos”, para ressaltar que só se justificam os períodos, os “pedaços de espaço” e a subdivisão em períodos de tempo, as razões pedagógicas, e as mesmas razões valem para que se reconstitua “uma visão de conjunto” da história.

Num mundo em que se degradam as visões do passado heroico do Ocidente, em que o princípio regente de tudo parece ser a dispersão e a visão fragmentária, é de alto valor ler (ou reler) este pequeno e poderoso ensaio de Le Goff; onde se aprende que “a periodização da história” remonta a Heródoto (século VI a.C.) e ao Antigo Testamento (Daniel, século VI a.C.) e a entrada na vida prática cotidiana é marcada pela transformação do gênero literário histórico em matéria de ensino – séculos XVIII e XIX – sempre naquela vertente Longellowniana de necessidade humana de agir sobre o tempo no qual a Humanidade evolui, seja pela invenção dos calendários, seja pela periodização.

A periodização justifica-se, mas não pode ser uma barreira à visão de conjunto exaltada por Curtius. Nesse sentido, Le Goff recorre a fontes outras que não as que desmerecem a Idade média, dando-lhe sentido pejorativo. O que ele nos prova com seu ensaio é “a existência de uma longa Idade Média e da inaceitabilidade de um Renascimento como período específico” – terreno do qual emergem “novos horizontes ao estudo da história”, conclusão avalizada por um Georges Duby em “Histoire continue” e, sobretudo, por Fernand Braudel, historiador francês da mesma Escola – a “Annales”, onde Le Goff se formou.[vi]

Se a formação do sentido histórico, tão necessário quanto a formação do sentido literário são hoje negligenciadas, como bem ressalta Régine Pernoud, estamos condenados a não ver aspectos positivos em ler sobre a História do mundo Ocidental, somos levados a minimizar a importância e a superioridade da civilização judaico-cristã e sua hegemonia no mundo dito “moderno”, porque os apelos dos sentidos todos os da carne por primeiro nos fazem abandonar a História, os livros, a civilização em nome da lascívia e da decadência dos relacionamentos. Daí, termos cunhado essa excrescência que é dizer que aqui a história sempre acaba em pizza, para designar que não temos nem disciplina nem respeito à Lei.

[caption id="attachment_115288" align="alignright" width="224"]

"Nem tese nem antítese, este ensaio de Le Goff é o resultado de uma longa pesquisa" - assegura o Autor.[/caption]

Ainda naquele artigo personalíssimo sobre o mestre admirado e refutado, Costa nos conduz às leituras que fez de Goff, ao longo de sua carreira acadêmica, para concluir:

“...Devo reconhecer que ele marcou uma época em minha vida. Foram – e ainda são – muitas e muitas horas de leitura. Terminarei minha relação com ele com um pequeno “causo”. Certa vez, há muitos anos, uma historiadora me perguntou de quem eu gostava mais, de Le Goff ou de Duby. Estava em minha fase Le Goff. Todos passamos por ela. Respondi, sem pestanejar: “– Le Goff”. Ela me olhou, com um olhar bem interrogativo, pois gostava mais de Georges Duby. Hoje, mais maduro, confesso: mudei de opinião. Talvez aos 30 gostasse mais de Le Goff porque seus textos fossem “mais fáceis” para mim. Ainda o contemplo assim. Como disse, ele propõe esquemas interpretativos. Simplifica. Sintetiza e conclui. É, portanto, mais pedagógico. Por isso, nada mais natural que, durante minha formação, gostasse mais de seus textos. Já Duby é mais complexo. Não facilita. E tem um texto para poucos. Para pouquíssimos. Aos “cinquenta”, me delicio com seu artesanato textual, precioso. Mas Le Goff faz parte da formação de qualquer medievalista. Por isso, fez da minha. Por isso, presto, com a devida vênia, meu reconhecimento.”

É este autor reconhecido que se me apresenta como o meu segundo livro destas “leituras desobrigadas” do verão 2018. Seja lá o que queira dizer com isso, meu interlocutor invisível retorna para cobrar-me coerência. Não seria o caso de afirmar que este é um livro do tipo sério e problematizante, do tipo de “literatura empenhada” (Segismundo Spina) própria para formação, enfim, um livro que deveria ser estudado e não lido?

Em primeiro lugar, penso como Franklin de Oliveira, que, comentando sobre “o atormentado, o tão intimamente sofrido” Hermann Hesse concluiu que “a marca terrível da vida humana está em que a ninguém é dado demitir-se do quotidiano, tirar férias do dia-a-dia, eximir-se do enfrentamento com as misérias das vinte e quatro de cada dia nos deixam na alma a morte incoativa” – a sua história, a marca indelével do Tempo que passa para todos os mortais.

De fato, ao leitor não iniciado nos mistérios da História e, tampouco, afeito aos estudos da Idade Média, parecerá o livro um tratado irreconhecível e desnecessário, muito mais para uma estação de veraneio. Não sendo este o meu caso, ler Le Goff neste curto ensaio de menos de 150 páginas, é um desafio interessantíssimo, seja por ter o historiador francês aquele charme que raptou o professor Ricardo Costa, para o bem ou para o mal, daquele mestre que, mesmo sendo um esquerdista, tem sempre uma visão apurada para os acontecimentos de uma época tão importante para o leitor conservador (e católico), como é o caso deste cronista. Sim, vale a pena lê-lo, embora naturalmente a preferência recaía sobre um Duby, um Curtius, uma Régine Pernoud, sobretudo, e nesta ordem.

A Idade Média, como se sabe, foi revista recentemente pela maioria dos nossos historiadores, perdendo a pecha de que lhe haviam aposto os livres pensadores do Iluminismo, não sendo mais vista como “the dark ages” – pelo menos não para a unanimidade (quase sempre burra) daqueles que a tentaram desconstruir, a partir do século XVIII; tornando quase voz corrente para o leitor mediano.

Aliás, coube a Régine Pernoud nos alertar em seu inarredável “Idade Média: o que não nos ensinaram[iii]” que este período da História é mais do que “um meio-termo”, e também que não cabem “ações discriminatórias” em relação a este rico período do nosso passado.

Aliás, em 1978, o nosso ilustre crítico maranhense Franklin de Oliveira alertava os incautos: “A idade Média…não foi, de forma alguma, a Dark Ages inventada pelos historiadores liberais do séc. XIX, mas genuína herdeira do mundo greco-romano. Desde logo, acentue-se que sem o conhecimento de sua história torna-se impossível a compreensão do mundo moderno, consequentemente do mundo contemporâneo. Há um fato fundamental, que, dizendo de sua importância, também elide as teorias que a definiram como época escura: ela significa a fundação da Europa em sua base cristã-romana. Para apreender-se o veio subterrâneo que a informou basta pensar, numa simplificação que, apesar de ser quase um despojamento histórico, nem por isto despe-se de significação cultural, em dois fatos que ocorreram no seu seio: o estupendo fato da literatura provençal e a aparição da poesia dos clerici vagantes. Pense-se nos vários proto-renascimentos que ocorreram no bojo do Medievo, onde Francesco d’Assisi acionou a grande revolução espiritual de que se nutriram a pintura de Giotto, o visionarismo libertário de Gioacchino da Fiore, de Giovanni da Parma, de Pier di Giovanni Olivi, Ubertino da Casale, Michele da Cesena, Almarico di Bena, os Spirituali e a poesia de Dante.”[iv]

É dessa mirada respeitosa e aprofundada que parte Jacques Le Goff, neste seu ensaio que não pretende ser nem tese nem antítese, mas resultado de uma longa pesquisa, no dizer do próprio autor. Este olhar do pesquisador sobre a validade da periodização da história – deu-nos a bem-apanhada situação do título, a saber: a “divisão em pedaços” como uma questão; e assim, a periodização da história é examinada desde a primeira que se conhece no mundo Ocidental, na cultura judaico-cristã, de Daniel (e seus quatro períodos) a Santo Agostinho, em “A cidade de Deus”, com seus seis períodos. A essa tentativa humana de deter o poder sobre o Tempo, já o poeta Longfellow poetizara com o seu ritmo próprio, dando-nos a noção do “tempo que nos parece domável, cada pedaço em seu lugar (como se pudesse ser divido em pedaços!)”: “Forever – Never!/Never – Forever”[v]

Da lição de Ruy Oliveira de Andrade Filho sabemos que este que foi um dos últimos trabalhos de Jacques Le Goff que tem, em suma, entre outros o mérito de nos mostrar "uma extensa continuidade nas estruturas ditas “modernas” que, na realidade tiveram sua origem na Idade Média" - e que falar de "um Renascimento" só tem sentido se levarmos em conta os vários renascimentos medievais. Só podemos lamentar, como o faz Le Goff, para os que olham "com desdém para a época medieval, uma vez que, em sua opinião, o Renascimento, tomado como uma época específica pela história contemporânea tradicional “só marcou um último subperíodo de uma Longa Idade Média.”

Num livro que não tem nada de apropriado àquela classificação de “leitura desobrigada”, mas que é isto sim um convite à leitura atenta e de ganhos didáticos, Ernest Robert Curtius nos adverte contra “a história de nossos antiquados livros didáticos”, para ressaltar que só se justificam os períodos, os “pedaços de espaço” e a subdivisão em períodos de tempo, as razões pedagógicas, e as mesmas razões valem para que se reconstitua “uma visão de conjunto” da história.

Num mundo em que se degradam as visões do passado heroico do Ocidente, em que o princípio regente de tudo parece ser a dispersão e a visão fragmentária, é de alto valor ler (ou reler) este pequeno e poderoso ensaio de Le Goff; onde se aprende que “a periodização da história” remonta a Heródoto (século VI a.C.) e ao Antigo Testamento (Daniel, século VI a.C.) e a entrada na vida prática cotidiana é marcada pela transformação do gênero literário histórico em matéria de ensino – séculos XVIII e XIX – sempre naquela vertente Longellowniana de necessidade humana de agir sobre o tempo no qual a Humanidade evolui, seja pela invenção dos calendários, seja pela periodização.

A periodização justifica-se, mas não pode ser uma barreira à visão de conjunto exaltada por Curtius. Nesse sentido, Le Goff recorre a fontes outras que não as que desmerecem a Idade média, dando-lhe sentido pejorativo. O que ele nos prova com seu ensaio é “a existência de uma longa Idade Média e da inaceitabilidade de um Renascimento como período específico” – terreno do qual emergem “novos horizontes ao estudo da história”, conclusão avalizada por um Georges Duby em “Histoire continue” e, sobretudo, por Fernand Braudel, historiador francês da mesma Escola – a “Annales”, onde Le Goff se formou.[vi]

Se a formação do sentido histórico, tão necessário quanto a formação do sentido literário são hoje negligenciadas, como bem ressalta Régine Pernoud, estamos condenados a não ver aspectos positivos em ler sobre a História do mundo Ocidental, somos levados a minimizar a importância e a superioridade da civilização judaico-cristã e sua hegemonia no mundo dito “moderno”, porque os apelos dos sentidos todos os da carne por primeiro nos fazem abandonar a História, os livros, a civilização em nome da lascívia e da decadência dos relacionamentos. Daí, termos cunhado essa excrescência que é dizer que aqui a história sempre acaba em pizza, para designar que não temos nem disciplina nem respeito à Lei.

[caption id="attachment_115288" align="alignright" width="224"] Régine Pernoud: uma vida para esclarecer o que os "livres pensadores" trataram pejorativamente - a rica Idade Média[/caption]

Mas, “quer queiramos ou não, o homem é também um animal histórico; o lugar que ocupa no tempo é tão importante para ele como o que ocupa no espaço; e esta curiosidade natural que cada um experimenta em relação às suas origens, à sua família, aos seus parentes, e até mesmo aos seus ancestrais, é perfeitamente legítima, tanto assim que se justifica a curiosidade do médico que interroga seu paciente não apenas sobre as doenças de sua infância, mas sobre as condições de vida e morte de seus pais. É inútil insistir, no século da psicanálise, sobre o interesse imediato que representa para cada um de nós seu passado e o dos seus – interesse tão poderoso, tão profundo, como o do meio social, em geral, sobre o qual se insiste tanto no momento atual, e que se estende, naturalmente, do indivíduo ao grupo e à região” – acentua Pernoud.

Por tudo isso, tirar de seu pedaço da vida o sumo revitalizante do estudo da história serviria ao leitor comum, quando mais não seja, para ter “o controle de um objetivo vital, intelectual e ao mesmo tempo carnal, como pode ser a história” – no dizer de Le Goff, “parece-me necessitar de uma combinação de continuidade e de descontinuidade. É isso que a longa duração, associada à periodização, oferece”.

E assim, encerro esta crônica com Ricardo da Costa, com quem concordo. Afinal, não há como desprezar o velho medievalista, pois, mesmo para quem não é especialista na matéria, há que se admitir que “não podemos negar: somos todos filhos de Le Goff. Para o bem e para o mal.”

Adalberto de Queiroz, 62, é jornalista e poeta, Autor de “O rio incontornável”, poesia, Editora Mondrongo, 2018.

Régine Pernoud: uma vida para esclarecer o que os "livres pensadores" trataram pejorativamente - a rica Idade Média[/caption]

Mas, “quer queiramos ou não, o homem é também um animal histórico; o lugar que ocupa no tempo é tão importante para ele como o que ocupa no espaço; e esta curiosidade natural que cada um experimenta em relação às suas origens, à sua família, aos seus parentes, e até mesmo aos seus ancestrais, é perfeitamente legítima, tanto assim que se justifica a curiosidade do médico que interroga seu paciente não apenas sobre as doenças de sua infância, mas sobre as condições de vida e morte de seus pais. É inútil insistir, no século da psicanálise, sobre o interesse imediato que representa para cada um de nós seu passado e o dos seus – interesse tão poderoso, tão profundo, como o do meio social, em geral, sobre o qual se insiste tanto no momento atual, e que se estende, naturalmente, do indivíduo ao grupo e à região” – acentua Pernoud.

Por tudo isso, tirar de seu pedaço da vida o sumo revitalizante do estudo da história serviria ao leitor comum, quando mais não seja, para ter “o controle de um objetivo vital, intelectual e ao mesmo tempo carnal, como pode ser a história” – no dizer de Le Goff, “parece-me necessitar de uma combinação de continuidade e de descontinuidade. É isso que a longa duração, associada à periodização, oferece”.

E assim, encerro esta crônica com Ricardo da Costa, com quem concordo. Afinal, não há como desprezar o velho medievalista, pois, mesmo para quem não é especialista na matéria, há que se admitir que “não podemos negar: somos todos filhos de Le Goff. Para o bem e para o mal.”

Adalberto de Queiroz, 62, é jornalista e poeta, Autor de “O rio incontornável”, poesia, Editora Mondrongo, 2018.

Diante da promessa de sol e mar, o cronista se propõe a aproveitar a quinzena desta temporada de verão, na companhia da família e de uma leitura desobrigada

– O que dizer do poeta João (Fernandez) Filho e deste seu “Auto da romaria”? Bem, tenhamos como pressuposto: João Filho é poeta que deve marcar seu nome na história da poesia brasileira do século XXI. Seu lugar não está reservado apenas entre os poetas católicos, mas, com certeza entre os grandes da poesia de nossa época. E o que me leva a fazer tal aposta?