Resultados do marcador: Crítica

A narrativa ficcional se entrecruza com a narrativa historiográfica numa simbiose harmônica, que impregna a ficção de grande verossimilhança e invulgar força narrativa

Itaney Campos

Especial para o Jornal Opção

A leitura do romance “Chegou o Governador”, do imortal escritor goiano Bernardo Élis, proporciona uma enriquecedora experiência estética. A narrativa gira em torno da turbulenta relação concubinária havida entre o governador da Capitania de Goiás, Francisco de Assis Mascarenhas, e a jovem goiana Angela Ludovico de Almeida, filha do comerciante Brás Martins de Almeida, nos albores do século 19, num período histórico de muito preconceito social, escravagismo, penúria geral da província e tentativas governamentais de estabelecer a navegação fluvial como forma de romper o isolamento da província.

Da tumultuada relação amorosa advieram dois filhos, o que não impediu, no entanto, a ruptura do vínculo afetivo e a partida do governador Mascarenhas para a capitania do Rio de Janeiro.

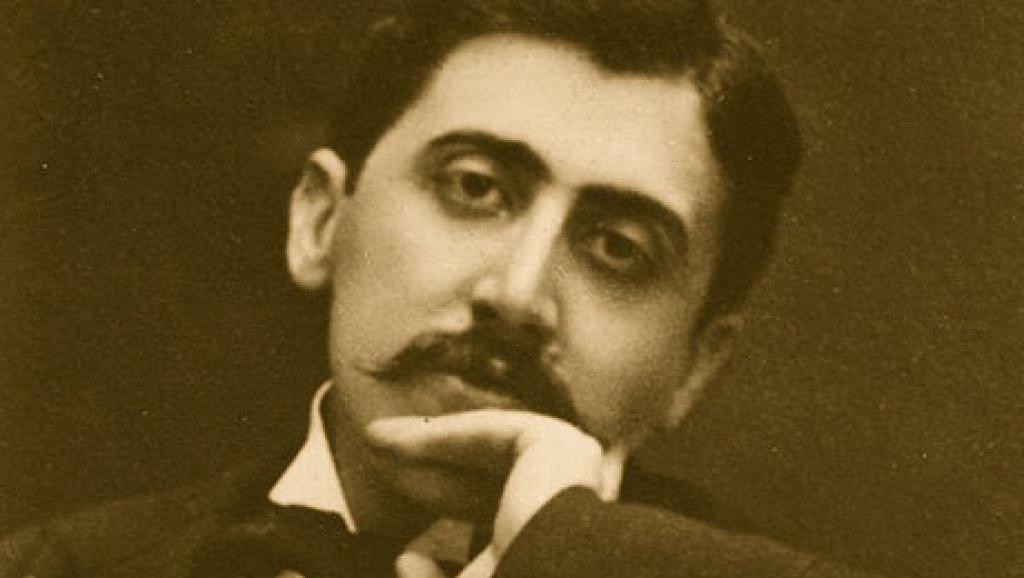

[caption id="attachment_98383" align="alignright" width="240"] Neste romance, Bernardo Élis buscou apreender toda a ideologia social do período, para desvendar seus mecanismos de poder e de hegemonia, construindo uma obra esteticamente valiosa e denunciadora do sistema de opressão e injustiça reinante no período[/caption]

Um dos aspectos mais interessantes da narrativa é o entrelaçamento da urdidura ficcional à tessitura histórica, pois que o episódio se passa nos anos iniciais do século 19 quando o conde português, vindo de Coimbra, chegou a Vila Boa, capital da capitania, em 1804, designado pela Coroa lusitana para governar a região. A capitania vivia momento de grandes dificuldades econômicas, decorrentes do exaurimento da mineração, cujo esplendor ocorrera entre os anos de 1730 a 1780. Verificou-se, a partir daí, o esgotamento do ouro de aluvião, com a pauperização geral da população, despovoamento do território, extinção de povoados e arraiais e ociosidade das camadas mais humildes da população, até então empregada nas atividades de exploração aurífera. Alguns historiadores e viajantes designaram a época como um período de decadência geral da capitania, marasmo que se estendeu por algumas décadas da província. A historiografia moderna, sob a análise de Nasr Chaul, Paulo Bertran e Noé Freire Sandes, procura questionar o conceito, negando o qualificativo de decadência porque até então a situação do território fora de economia incipiente, desorganização financeira e flutuação demográfica. Ademais, ressaltaram que o olhar do viajante estrangeiro se permeava de preconceito e condicionado pelo modus vivendi europeu, de sorte que descreveu a sociedade goiana sob tons depreciativos, sublinhando os aspectos do isolamento, preguiça e estagnação, sem atentar para os hábitos e costumes da cultura nativa.

O certo é que, no alvorecer do século 19, as burras do Estado estavam à mingua, muitos funcionários não recebiam os vencimentos e um estado de desânimo geral se espalhava pelo território goiano. Nesse contexto social, desenvolve-se a trama, em que a narrativa ficcional se entrecruza com a narrativa historiográfica numa simbiose harmônica, que impregna a ficção de grande verossimilhança e invulgar força narrativa. Não é um romance histórico, como observou o próprio escritor na orelha do livro, mas sim um entrecho ficcional que se desdobra com muita fluidez e inventividade, com uma tensão permanente que caracteriza a narrativa dramática.

O fio condutor histórico serve de guia e apoio à tessitura ficcional, ilustrando o escritor os vários capítulos com epígrafes retiradas dos relatórios e registros dos viajantes e naturalistas que ingressaram pelos sertões goianos, como o austríaco J. Emmanuel Pohl, o francês Auguste de Saint-Hilaire e o português José Raymundo da Cunha Matos, este governador de armas da província de Goiás, autor da “Corografia Histórica da Província de Goiás”, de 1824.

[caption id="attachment_194407" align="aligncenter" width="620"]

Neste romance, Bernardo Élis buscou apreender toda a ideologia social do período, para desvendar seus mecanismos de poder e de hegemonia, construindo uma obra esteticamente valiosa e denunciadora do sistema de opressão e injustiça reinante no período[/caption]

Um dos aspectos mais interessantes da narrativa é o entrelaçamento da urdidura ficcional à tessitura histórica, pois que o episódio se passa nos anos iniciais do século 19 quando o conde português, vindo de Coimbra, chegou a Vila Boa, capital da capitania, em 1804, designado pela Coroa lusitana para governar a região. A capitania vivia momento de grandes dificuldades econômicas, decorrentes do exaurimento da mineração, cujo esplendor ocorrera entre os anos de 1730 a 1780. Verificou-se, a partir daí, o esgotamento do ouro de aluvião, com a pauperização geral da população, despovoamento do território, extinção de povoados e arraiais e ociosidade das camadas mais humildes da população, até então empregada nas atividades de exploração aurífera. Alguns historiadores e viajantes designaram a época como um período de decadência geral da capitania, marasmo que se estendeu por algumas décadas da província. A historiografia moderna, sob a análise de Nasr Chaul, Paulo Bertran e Noé Freire Sandes, procura questionar o conceito, negando o qualificativo de decadência porque até então a situação do território fora de economia incipiente, desorganização financeira e flutuação demográfica. Ademais, ressaltaram que o olhar do viajante estrangeiro se permeava de preconceito e condicionado pelo modus vivendi europeu, de sorte que descreveu a sociedade goiana sob tons depreciativos, sublinhando os aspectos do isolamento, preguiça e estagnação, sem atentar para os hábitos e costumes da cultura nativa.

O certo é que, no alvorecer do século 19, as burras do Estado estavam à mingua, muitos funcionários não recebiam os vencimentos e um estado de desânimo geral se espalhava pelo território goiano. Nesse contexto social, desenvolve-se a trama, em que a narrativa ficcional se entrecruza com a narrativa historiográfica numa simbiose harmônica, que impregna a ficção de grande verossimilhança e invulgar força narrativa. Não é um romance histórico, como observou o próprio escritor na orelha do livro, mas sim um entrecho ficcional que se desdobra com muita fluidez e inventividade, com uma tensão permanente que caracteriza a narrativa dramática.

O fio condutor histórico serve de guia e apoio à tessitura ficcional, ilustrando o escritor os vários capítulos com epígrafes retiradas dos relatórios e registros dos viajantes e naturalistas que ingressaram pelos sertões goianos, como o austríaco J. Emmanuel Pohl, o francês Auguste de Saint-Hilaire e o português José Raymundo da Cunha Matos, este governador de armas da província de Goiás, autor da “Corografia Histórica da Província de Goiás”, de 1824.

[caption id="attachment_194407" align="aligncenter" width="620"] Bernardo Élis, conista e romancista e membro da Academia Brasileira de Letras, recria os aspectos arquitetônicos e topográficos da velha capital, a cultura da comunidade vilaboense, seus hábitos e crenças próprios de uma sociedade conservadora | Foto: Reprodução[/caption]

O romancista reporta-se também aos relatos do historiador e poeta cônego Luiz Antonio da Silva e Souza, autor de “Memória sobre o Descobrimento, Governo, População e Cousas mais Notáveis da Capitania de Goiás”. Trata-se de um dos intelectuais e políticos mais influentes do período. E é interessante constatar, no entrecho, o fato de o religioso transitar também como personagem do romance, a privar do convívio do governador Francisco Mascarenhas. As referências não se limitam aos cronistas da época, pois o autor insere também fragmentos da historiografia moderna, citando o maior historiador de Goiás, o padre Luis Palacín, e a professora Dalísia Doles, que escreveram sobre a história da mineração e das iniciativas voltadas à navegabilidade dos rios goianos.

A reconstituição do tecido social, com seus usos e costumes, seus valores e preconceitos, é exercitada com competência e inventividade por parte do romancista, a revelar que se debruçou de forma acurada sobre a história do povo goiano daquele período pós mineração, descrevendo com minúcia os problemas com que se defrontava a população, em grande parte na ociosidade, vivendo de bicos e tarefas avulsas, e a administração pública, à falta de empregos e recursos para investir na execução de obras e melhorias urbanas. O autor recria com vivo colorido os aspectos arquitetônicos e topográficos da velha capital, a cultura daquela comunidade vilaboense, seus hábitos crenças próprios de uma sociedade conservadora, recheada de hipocrisia, num período de grandes dificuldades econômicas e financeiras.

Oprimidos não têm voz no romance

Os aspectos realistas da obra centram-se na questão das dificuldades das finanças públicas, na descrição da relação de opressão sobre as camadas pobres, negras e mulatas, afinal estava-se em uma sociedade escravocrata, os preconceitos de classe, excluindo-se dos privilégios aqueles que não integravam a nobreza ou o segmento social dirigente, destinatários das benesses oficiais. A presença da massa humana oprimida transparece ao longo de todo o romance, com destaque para a negrinha que servia aos apetites do governador e que, a certa altura da trama, foi agredida e espezinhada pela enciumada amante do conde. A dicotomia senhor-escravo e elite-populacho atravessa todo o romance, retratando-se a falta de perspectivas de trabalho e melhoria de vida as camadas pobres, constituídas de pardos, pretos e mulatos, majoritariamente. Registra-se, no plano da ficção, os esforços despendidos pelo governador no sentido de consolidar a navegabilidade do rio Araguaia, com vistas a romper o isolamento da capitania e firmar uma via de escoamento da produção.

Cumpre observar que o escritor, ao final do seu romance, ressalta que a história nada registra sobre a personagem Angela Ludovico, figura feminina que impulsionou esses homens e seus gestos de heroísmo ou covardia, amor e ódio, concluindo o autor, em tom lamentoso, que o mundo é só dos homens. Mas o próprio romancista, ainda que haja se revelado um homem de pensamento de esquerda, contrário à exploração do trabalho alheio, também não deu voz aos oprimidos, à camada humana servil que desfila pelas ruas acidentadas da velha capital, cenário do entrecho, e cujo trabalho era explorado pela elite branca e burocrática. Nenhum personagem que não seja da classe média ou aristocrata tem voz própria na criação ficcional, repetindo-se na literatura, a realidade da sociedade colonial. E é interessante constatar que, na narrativa do romance, a moça (Angela) vem a casar-se com o anterior namorado, seu quase noivo, o qual relegara em prol do governador, e cujo oficial militar homônimo, na história real, tornou-se governador da Província de Goiás, no ano de 1831. Uma urdidura sagaz, compondo na ficção o que a realidade sonegou à mulher, que não se submeteu a permanecer na condição de concubina do nobre, para casar-se, sim, com o militar que, ao final, no plano da realidade, veio a ser, depois, governador provincial.

Para encerrar estes breves comentários, insiro a valiosa lição do sociólogo e crítico literário Antonio Candido (“Literatura e Sociedade”, Publifolha, 2000), quando observou que “a função histórica ou social de uma obra depende da sua estrutura literária. E que esta repousa sobre a organização formal de certas representações mentais, condicionadas pela sociedade em que a obra foi escrita. Devemos levar em conta, pois, um nível de realidade e um nível de elaboração da realidade; e também a diferença de perspectiva dos contemporâneos da obra, inclusive o próprio autor, e a da posteridade que ela suscita, determinando variações históricas de função numa estrutura que permanece esteticamente invariável”.

Em outras palavras, a estrutura literária, assentada em representações mentais socialmente condicionadas, é determinante para se compreender a função social de uma obra. No caso de “Chegou o Governador”, Bernardo Élis buscou apreender toda a ideologia social do período, para desvendar seus mecanismos de poder e de hegemonia, construindo uma obra esteticamente valiosa e denunciadora do sistema de opressão e injustiça reinante no período.

Itaney Campos é escritor e membro da Academia Goiana de Letras (AGL).

Bernardo Élis, conista e romancista e membro da Academia Brasileira de Letras, recria os aspectos arquitetônicos e topográficos da velha capital, a cultura da comunidade vilaboense, seus hábitos e crenças próprios de uma sociedade conservadora | Foto: Reprodução[/caption]

O romancista reporta-se também aos relatos do historiador e poeta cônego Luiz Antonio da Silva e Souza, autor de “Memória sobre o Descobrimento, Governo, População e Cousas mais Notáveis da Capitania de Goiás”. Trata-se de um dos intelectuais e políticos mais influentes do período. E é interessante constatar, no entrecho, o fato de o religioso transitar também como personagem do romance, a privar do convívio do governador Francisco Mascarenhas. As referências não se limitam aos cronistas da época, pois o autor insere também fragmentos da historiografia moderna, citando o maior historiador de Goiás, o padre Luis Palacín, e a professora Dalísia Doles, que escreveram sobre a história da mineração e das iniciativas voltadas à navegabilidade dos rios goianos.

A reconstituição do tecido social, com seus usos e costumes, seus valores e preconceitos, é exercitada com competência e inventividade por parte do romancista, a revelar que se debruçou de forma acurada sobre a história do povo goiano daquele período pós mineração, descrevendo com minúcia os problemas com que se defrontava a população, em grande parte na ociosidade, vivendo de bicos e tarefas avulsas, e a administração pública, à falta de empregos e recursos para investir na execução de obras e melhorias urbanas. O autor recria com vivo colorido os aspectos arquitetônicos e topográficos da velha capital, a cultura daquela comunidade vilaboense, seus hábitos crenças próprios de uma sociedade conservadora, recheada de hipocrisia, num período de grandes dificuldades econômicas e financeiras.

Oprimidos não têm voz no romance

Os aspectos realistas da obra centram-se na questão das dificuldades das finanças públicas, na descrição da relação de opressão sobre as camadas pobres, negras e mulatas, afinal estava-se em uma sociedade escravocrata, os preconceitos de classe, excluindo-se dos privilégios aqueles que não integravam a nobreza ou o segmento social dirigente, destinatários das benesses oficiais. A presença da massa humana oprimida transparece ao longo de todo o romance, com destaque para a negrinha que servia aos apetites do governador e que, a certa altura da trama, foi agredida e espezinhada pela enciumada amante do conde. A dicotomia senhor-escravo e elite-populacho atravessa todo o romance, retratando-se a falta de perspectivas de trabalho e melhoria de vida as camadas pobres, constituídas de pardos, pretos e mulatos, majoritariamente. Registra-se, no plano da ficção, os esforços despendidos pelo governador no sentido de consolidar a navegabilidade do rio Araguaia, com vistas a romper o isolamento da capitania e firmar uma via de escoamento da produção.

Cumpre observar que o escritor, ao final do seu romance, ressalta que a história nada registra sobre a personagem Angela Ludovico, figura feminina que impulsionou esses homens e seus gestos de heroísmo ou covardia, amor e ódio, concluindo o autor, em tom lamentoso, que o mundo é só dos homens. Mas o próprio romancista, ainda que haja se revelado um homem de pensamento de esquerda, contrário à exploração do trabalho alheio, também não deu voz aos oprimidos, à camada humana servil que desfila pelas ruas acidentadas da velha capital, cenário do entrecho, e cujo trabalho era explorado pela elite branca e burocrática. Nenhum personagem que não seja da classe média ou aristocrata tem voz própria na criação ficcional, repetindo-se na literatura, a realidade da sociedade colonial. E é interessante constatar que, na narrativa do romance, a moça (Angela) vem a casar-se com o anterior namorado, seu quase noivo, o qual relegara em prol do governador, e cujo oficial militar homônimo, na história real, tornou-se governador da Província de Goiás, no ano de 1831. Uma urdidura sagaz, compondo na ficção o que a realidade sonegou à mulher, que não se submeteu a permanecer na condição de concubina do nobre, para casar-se, sim, com o militar que, ao final, no plano da realidade, veio a ser, depois, governador provincial.

Para encerrar estes breves comentários, insiro a valiosa lição do sociólogo e crítico literário Antonio Candido (“Literatura e Sociedade”, Publifolha, 2000), quando observou que “a função histórica ou social de uma obra depende da sua estrutura literária. E que esta repousa sobre a organização formal de certas representações mentais, condicionadas pela sociedade em que a obra foi escrita. Devemos levar em conta, pois, um nível de realidade e um nível de elaboração da realidade; e também a diferença de perspectiva dos contemporâneos da obra, inclusive o próprio autor, e a da posteridade que ela suscita, determinando variações históricas de função numa estrutura que permanece esteticamente invariável”.

Em outras palavras, a estrutura literária, assentada em representações mentais socialmente condicionadas, é determinante para se compreender a função social de uma obra. No caso de “Chegou o Governador”, Bernardo Élis buscou apreender toda a ideologia social do período, para desvendar seus mecanismos de poder e de hegemonia, construindo uma obra esteticamente valiosa e denunciadora do sistema de opressão e injustiça reinante no período.

Itaney Campos é escritor e membro da Academia Goiana de Letras (AGL).

O compositor Paulo Costa Lima diz que “a obra de Guicheney pode ser tomada como fresta para esse grande tema da relação entre a invenção e suas referências”

Os contos provocam o desassossego, a reflexão sobre a natureza humana e suas atitudes, às vezes, desprovidas de lucidez e compaixão

“Moro pode conhecer muito de combate a corrupção, mas de segurança pública ele não entende nada", afirma o governador

Criatura e Criadora vivenciaram a luta pelo espaço e pelo amor

“Vieira na Ilha do Maranhão” é o mais novo clássico da literatura brasileira. A história deve redundar num belo filme de época

Tomara que o poeta permaneça ativo, evoluindo a técnica artesanal e atento ao seu tempo. Poesia carece de franqueza, sem temer a absorção da problemática cotidiana

“Dolorida e contraditoriamente fortalecida, nunca mais fui a mesma. Ninguém sai incólume do convívio com um perverso, a subespécie humana mais letal que existe”

O cineasta lamenta a Hollywood real e perdida. Lança um olhar saudosista não apenas àquela Hollywood, mas também sobre o mundo que se foi com a invasão dos bárbaros

Marcelo Franco

Especial para o Jornal Opção

“Tarantino e “metalinguagem” e “Tarantino e Sergio Leone” são palavras e nomes que sempre andam juntos. Pois fui ver “Once Upon a Time... in Hollywood” (“Era uma Vez em Hollywood”) já ciente disso — o título do filme, bem se vê, ecoa “Once Upon a Time in America” (“Era uma Vez na América”) e “Once Upon a Time in the West” (“Era uma Vez no Oeste”), ambos do operístico Leone, diretor reverenciado por Tarantino (e por mim: além dos dois filmes mencionados, minha lista de dez melhores filmes ainda inclui outro do italiano, “The Good, the Bad and the Ugly” — para mim, quem não gosta daqueles exageros no limite do kitsch, um cinema, digamos, de “horror vacui” e de saturação, é ruim da cabeça ou doente do pé).

O novo filme de Tarantino é, nas suas quase três horas, o espetáculo prometido. Alguns se entediarão — é preciso compreender que o “nada” que os personagens fazem, tocando suas vidinhas, é apenas a superfície de um mundo em ebulição. Quem leu o romance “O Sol Também se Levanta” (Bertrand Brasil, 294 páginas, tradução de Berenice Xavier), de Ernest Hemingway, reconhece a matéria: no livro, alguns amigos bebem, pescam, correm de touros, amam e traem — e essas vidas quase ordinárias mostram justamente que, como no “Eclesiastes”, não há nada de novo sob o Sol, mesmo com o mundo ao redor se alterando.

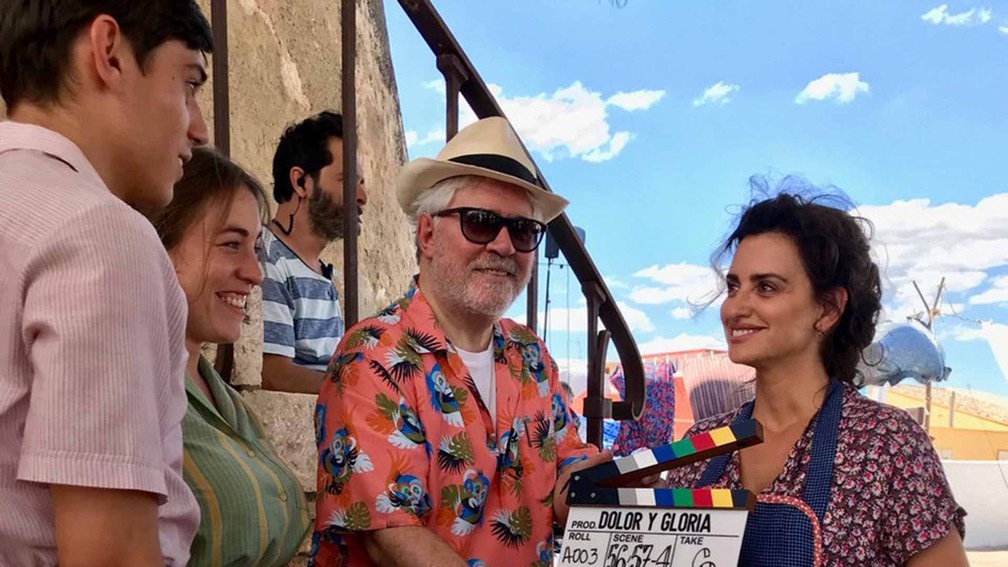

[caption id="attachment_208059" align="aligncenter" width="620"]

“Tarantino e “metalinguagem” e “Tarantino e Sergio Leone” são palavras e nomes que sempre andam juntos. Pois fui ver “Once Upon a Time... in Hollywood” (“Era uma Vez em Hollywood”) já ciente disso — o título do filme, bem se vê, ecoa “Once Upon a Time in America” (“Era uma Vez na América”) e “Once Upon a Time in the West” (“Era uma Vez no Oeste”), ambos do operístico Leone, diretor reverenciado por Tarantino (e por mim: além dos dois filmes mencionados, minha lista de dez melhores filmes ainda inclui outro do italiano, “The Good, the Bad and the Ugly” — para mim, quem não gosta daqueles exageros no limite do kitsch, um cinema, digamos, de “horror vacui” e de saturação, é ruim da cabeça ou doente do pé).

O novo filme de Tarantino é, nas suas quase três horas, o espetáculo prometido. Alguns se entediarão — é preciso compreender que o “nada” que os personagens fazem, tocando suas vidinhas, é apenas a superfície de um mundo em ebulição. Quem leu o romance “O Sol Também se Levanta” (Bertrand Brasil, 294 páginas, tradução de Berenice Xavier), de Ernest Hemingway, reconhece a matéria: no livro, alguns amigos bebem, pescam, correm de touros, amam e traem — e essas vidas quase ordinárias mostram justamente que, como no “Eclesiastes”, não há nada de novo sob o Sol, mesmo com o mundo ao redor se alterando.

[caption id="attachment_208059" align="aligncenter" width="620"] Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino | Foto: Divulgação[/caption]

Muito já se escreveu sobre esse novo Tarantino, e a ideia de que 1969 mudaria Hollywood para sempre é evidente no enredo (o crime Charles Manson-Sharon Tate ronda o filme; assassinato, recordo-me agora, ocorrendo no mesmo ano do lançamento de “Easy Rider”, tudo se amalgamando naqueles tempos acelerados). A escritora Joan Didion, aliás, amiga de Tate, escreveu no calor do momento (“The White Album”; “O Álbum Branco”, editora Nova Fronteira): “Many people I know in Los Angeles believe that the Sixties ended abruptly on August 9, 1969, ended at the exact moment when word of the murders on Cielo Drive traveled like brushfire through the community, and in a sense this is true. The tension broke that day. The paranoia was fulfilled”.

É isso. “The paranoia was fulfilled”: a paranoia se cumpriu porque a maçã já estava podre, jamais porque havia hippies em cada esquina (sempre mostrados negativamente no filme), mas sim porque o Ocidente vem praticando um lento assassinato contra tudo aquilo que havia criado para sublimar nosso precário estado neste “vale de lágrimas”.

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Quentin Tarantino | Foto: Divulgação[/caption]

Muito já se escreveu sobre esse novo Tarantino, e a ideia de que 1969 mudaria Hollywood para sempre é evidente no enredo (o crime Charles Manson-Sharon Tate ronda o filme; assassinato, recordo-me agora, ocorrendo no mesmo ano do lançamento de “Easy Rider”, tudo se amalgamando naqueles tempos acelerados). A escritora Joan Didion, aliás, amiga de Tate, escreveu no calor do momento (“The White Album”; “O Álbum Branco”, editora Nova Fronteira): “Many people I know in Los Angeles believe that the Sixties ended abruptly on August 9, 1969, ended at the exact moment when word of the murders on Cielo Drive traveled like brushfire through the community, and in a sense this is true. The tension broke that day. The paranoia was fulfilled”.

É isso. “The paranoia was fulfilled”: a paranoia se cumpriu porque a maçã já estava podre, jamais porque havia hippies em cada esquina (sempre mostrados negativamente no filme), mas sim porque o Ocidente vem praticando um lento assassinato contra tudo aquilo que havia criado para sublimar nosso precário estado neste “vale de lágrimas”.

Talvez haja quem creia que Tarantino tenha pretendido dizer que aquilo que nos mostra — o mundo pré-Charles Manson em confronto com os novos tempos — seja parte de um reino de fantasia (daí o “Era Uma Vez” do título). Não me parece. Ele — ou ao menos o filme que nos apresenta — claramente lamenta aquela Hollywood efetivamente real e desde então perdida. Ou antes: ele — ou o filme — lança um olhar saudosista não apenas àquela Hollywood, mas também sobre o mundo que se foi, por assim dizer, com a invasão dos bárbaros.

Não li entrevistas suas sobre o filme, mas fico com essa versão. Bem sabemos que Tarantino ama os filmes dos anos 60 e 70, o que soa contraditório com a narrativa da contraposição “velha Hollywood versus nova Hollywood”. Não importa: o filme, como toda obra, acaba por se destacar de seu criador. Note: Leonardo DiCaprio vive ao lado de Roman Polanski e Sharon Tate, e, assim, o mesmo furacão está enterrando a carreira de seu personagem e criando oportunidades para Tate, oportunidades que, depois de sua morte, provaram-se ilusórias. Não se vence facilmente um furacão.

Esse tipo de contraponto de épocas que se sucedem rapidamente tem servido muito bem ao cinema e à literatura, como, por exemplo, no soberbo romance “O Leopardo”, de Tomasi di Lampedusa, levado às telas por Luchino Visconti. Mas o Príncipe de Salina de “O Leopardo” suspira, lamenta e tenta se adaptar, ainda que canhestramente. Já Tarantino está mais para o xerife de “Onde os Fracos Não Têm Vez”, que revi outro dia. O título em português, claro, deveria ser “Onde os Velhos Não Têm Vez”, mais fiel a “No Country For Old Men”, um resumo do filme, ou antes, do magnífico livro de Cormac McCarthy (publicado pela Alfaguara, 256 páginas, tradução de Adriana Lisboa), escritor que ainda vai ganhar o Nobel de Literatura. A chave do filme — e do livro, evidentemente — é todo aquele conflito entre a velha e a nova criminalidade, conflito sinalizado pelo xerife, envelhecido e deslocado, tateando com pouca convicção um caminho naquele mundo que desconhece, o que Tommy Lee Jones mostra à perfeição. McCarthy já foi chamado, com razão, de Shakespeare do Oeste. Também a nova Hollywood de 1969 confunde seus antigos moradores.

Mas voltemos a Tarantino, agora com spoiler. Não é sem motivo que Sharon Tate não morre no filme: os bárbaros — a Família Manson, mas podemos acrescentar a Guerra do Vietnã, a contracultura e mais um bocado de outras coisas — são vencidos pelos valores da dupla DiCaprio e Brad Pitt. Ainda que meio confusamente — somos todos falhos —, há ali um código ético de conduta para a vida. Pena que seja ficção: aqui no mundo real, “Hannibal ad portas” venceu a batalha.

Estão afirmando, aqui e ali, que Tarantino, louvando um passado mais glorioso, uma “época de ouro”, acabou por se mostrar retrógrado, crime capital nos tempos atuais. Ele teria feito com 1969 o que Michel Houellebecq faz, em sua literatura e em entrevistas, com 1968, dessacralizando o “annus mirabilis” da turma que quer nos guiar àquela utopia um tanto borrada que, nos garantem, é nosso destino inexorável — um mundo de placidez em que bovinamente todos ouviremos “Imagine” e, superados os conflitos humanos, perceberemos que nossa própria essência se perdeu com eles. Justamente por isso, aliás, na cosmovisão “progressista” a nostalgia é um sentimento absolutamente retrógrado (na verdade, eu diria que o filme é mais uma fábula moral conservadora do que um manifesto retrógrado, mas deixemos essas diferenças para outra hora). Quem não tem olhos de ver e usa lentes identitárias condenará sempre o passado — Richard Brody, na “New Yorker”, acusou Tarantino de fazer um filme “ridiculamente branco”. Mas se os valores (note: os valores, não os defeitos) dos velhos “cowboys” que Brad Pitt e Leonardo DiCaprio interpretam (o achado de eles serem cowboys é de Edson Aran, que escreveu o melhor texto sobre o filme) são resiliência, lealdade e algum tipo de código moral que envolva justiça, tiro a naftalina de uma nostalgia que não querem que sintamos, muito menos no universo pop, e a exibo.

[caption id="attachment_208056" align="alignleft" width="316"]

Talvez haja quem creia que Tarantino tenha pretendido dizer que aquilo que nos mostra — o mundo pré-Charles Manson em confronto com os novos tempos — seja parte de um reino de fantasia (daí o “Era Uma Vez” do título). Não me parece. Ele — ou ao menos o filme que nos apresenta — claramente lamenta aquela Hollywood efetivamente real e desde então perdida. Ou antes: ele — ou o filme — lança um olhar saudosista não apenas àquela Hollywood, mas também sobre o mundo que se foi, por assim dizer, com a invasão dos bárbaros.

Não li entrevistas suas sobre o filme, mas fico com essa versão. Bem sabemos que Tarantino ama os filmes dos anos 60 e 70, o que soa contraditório com a narrativa da contraposição “velha Hollywood versus nova Hollywood”. Não importa: o filme, como toda obra, acaba por se destacar de seu criador. Note: Leonardo DiCaprio vive ao lado de Roman Polanski e Sharon Tate, e, assim, o mesmo furacão está enterrando a carreira de seu personagem e criando oportunidades para Tate, oportunidades que, depois de sua morte, provaram-se ilusórias. Não se vence facilmente um furacão.

Esse tipo de contraponto de épocas que se sucedem rapidamente tem servido muito bem ao cinema e à literatura, como, por exemplo, no soberbo romance “O Leopardo”, de Tomasi di Lampedusa, levado às telas por Luchino Visconti. Mas o Príncipe de Salina de “O Leopardo” suspira, lamenta e tenta se adaptar, ainda que canhestramente. Já Tarantino está mais para o xerife de “Onde os Fracos Não Têm Vez”, que revi outro dia. O título em português, claro, deveria ser “Onde os Velhos Não Têm Vez”, mais fiel a “No Country For Old Men”, um resumo do filme, ou antes, do magnífico livro de Cormac McCarthy (publicado pela Alfaguara, 256 páginas, tradução de Adriana Lisboa), escritor que ainda vai ganhar o Nobel de Literatura. A chave do filme — e do livro, evidentemente — é todo aquele conflito entre a velha e a nova criminalidade, conflito sinalizado pelo xerife, envelhecido e deslocado, tateando com pouca convicção um caminho naquele mundo que desconhece, o que Tommy Lee Jones mostra à perfeição. McCarthy já foi chamado, com razão, de Shakespeare do Oeste. Também a nova Hollywood de 1969 confunde seus antigos moradores.

Mas voltemos a Tarantino, agora com spoiler. Não é sem motivo que Sharon Tate não morre no filme: os bárbaros — a Família Manson, mas podemos acrescentar a Guerra do Vietnã, a contracultura e mais um bocado de outras coisas — são vencidos pelos valores da dupla DiCaprio e Brad Pitt. Ainda que meio confusamente — somos todos falhos —, há ali um código ético de conduta para a vida. Pena que seja ficção: aqui no mundo real, “Hannibal ad portas” venceu a batalha.

Estão afirmando, aqui e ali, que Tarantino, louvando um passado mais glorioso, uma “época de ouro”, acabou por se mostrar retrógrado, crime capital nos tempos atuais. Ele teria feito com 1969 o que Michel Houellebecq faz, em sua literatura e em entrevistas, com 1968, dessacralizando o “annus mirabilis” da turma que quer nos guiar àquela utopia um tanto borrada que, nos garantem, é nosso destino inexorável — um mundo de placidez em que bovinamente todos ouviremos “Imagine” e, superados os conflitos humanos, perceberemos que nossa própria essência se perdeu com eles. Justamente por isso, aliás, na cosmovisão “progressista” a nostalgia é um sentimento absolutamente retrógrado (na verdade, eu diria que o filme é mais uma fábula moral conservadora do que um manifesto retrógrado, mas deixemos essas diferenças para outra hora). Quem não tem olhos de ver e usa lentes identitárias condenará sempre o passado — Richard Brody, na “New Yorker”, acusou Tarantino de fazer um filme “ridiculamente branco”. Mas se os valores (note: os valores, não os defeitos) dos velhos “cowboys” que Brad Pitt e Leonardo DiCaprio interpretam (o achado de eles serem cowboys é de Edson Aran, que escreveu o melhor texto sobre o filme) são resiliência, lealdade e algum tipo de código moral que envolva justiça, tiro a naftalina de uma nostalgia que não querem que sintamos, muito menos no universo pop, e a exibo.

[caption id="attachment_208056" align="alignleft" width="316"] Brad Pitt e Leonardo DiCaprio estrelas do filme "Era uma Vez em Hollywood"[/caption]

Não desatei aqui nenhuma camada oculta do filme: essas análises sobre ele ser ou não retrógrado ou conservador pululam nas revistas especializadas. De qualquer modo, se disserem que exagero, o fato é que esse tipo de “cultural war” segue ocorrendo em boa medida porque a turma que continua esperando alguma carona para voltar de Woodstock ainda nos faz viver sob a sombra dos anos 60. Aceito então esse Tarantino conservador e o saúdo, ainda que exagerando suas cores.

Ou talvez o filme não seja nada disso, talvez eu esteja fazendo justamente o que critico em progressistas que tudo veem com lentes ideológicas. Será que há apenas ambiguidade onde eu e outros tantos enxergamos conservadorismo? Talvez, talvez, talvez — mas tudo bem: no caso de Tarantino, ficar somente com o espetáculo já é uma grande pedida; contudo, ter nostalgia de um tempo em que se podia justamente sentir nostalgia me parece um pecado menor. Ora, que digo? Sabemos que todas as épocas têm seu lado menos luminoso, seus sótãos escuros, mas ao diabo com qualquer pudor: corrigindo Drummond, sejamos docemente nostálgicos, não pornográficos, e pensemos que a vida, mesmo imperfeita, pode ter alguma coerência; sobretudo, tentemos encontrar essa coerência — ainda que fabulosa e hollywoodiana —, porque é cova medida, muito medida, a parte que nos cabe deste latifúndio terreno.

(Coda: confesso que extraímos muito de filmes e damos muito valor ao cinema, quando é a literatura, somente a literatura, a única arte apta a nos explicar as engrenagens do mundo.)

Marcelo Franco é crítico e não é cinéfilo.

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio estrelas do filme "Era uma Vez em Hollywood"[/caption]

Não desatei aqui nenhuma camada oculta do filme: essas análises sobre ele ser ou não retrógrado ou conservador pululam nas revistas especializadas. De qualquer modo, se disserem que exagero, o fato é que esse tipo de “cultural war” segue ocorrendo em boa medida porque a turma que continua esperando alguma carona para voltar de Woodstock ainda nos faz viver sob a sombra dos anos 60. Aceito então esse Tarantino conservador e o saúdo, ainda que exagerando suas cores.

Ou talvez o filme não seja nada disso, talvez eu esteja fazendo justamente o que critico em progressistas que tudo veem com lentes ideológicas. Será que há apenas ambiguidade onde eu e outros tantos enxergamos conservadorismo? Talvez, talvez, talvez — mas tudo bem: no caso de Tarantino, ficar somente com o espetáculo já é uma grande pedida; contudo, ter nostalgia de um tempo em que se podia justamente sentir nostalgia me parece um pecado menor. Ora, que digo? Sabemos que todas as épocas têm seu lado menos luminoso, seus sótãos escuros, mas ao diabo com qualquer pudor: corrigindo Drummond, sejamos docemente nostálgicos, não pornográficos, e pensemos que a vida, mesmo imperfeita, pode ter alguma coerência; sobretudo, tentemos encontrar essa coerência — ainda que fabulosa e hollywoodiana —, porque é cova medida, muito medida, a parte que nos cabe deste latifúndio terreno.

(Coda: confesso que extraímos muito de filmes e damos muito valor ao cinema, quando é a literatura, somente a literatura, a única arte apta a nos explicar as engrenagens do mundo.)

Marcelo Franco é crítico e não é cinéfilo.

Stephen Dedalus perde a fé católica e no Deus criador, terrível e onipotente. Ganhará na liberdade o direito de perder-se por sua conta e risco

Coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas e Estudos da Cidade (Nipec), Anamaria Diniz, falou ao Jornal Opção sobre o projeto e seus problemas

Nenhum texto literário é mais tecido do que o do autor de “Em Busca do Tempo Perdido” e da forma mais densa; para ele nada era suficientemente intenso e duradouro

Inexiste fabulação no filme “Dor e Glória” e a história é rasa. Os filmes neorrealistas italianos continham muito mais fantasia. Cinema é fantasia

Presidente da comissão especial da Câmara diz que gestão Bolsonaro não tem maioria para aprovar a PEC e que presidente demonstra desprezo pela democracia

Vinicius Cirqueira (Pros) também teceu críticas à administração de Bolsonaro, que completa 100 dias