Resultados do marcador: Artigo

Ricardo Ramos Alves Na quarta-feira, 5, foi lançado pela Prefeitura de Goiânia, o chamado “plano de mobilidade”, visando a melhoria no padrão de circulação de pessoas e bens do município. Uma semana antes, o jornal australiano “Journal of the Royal Society Interface”, publicou estudo mostrando “planos de mobilidade”, mas a partir de uma colônia de formigas. A iniciativa brasileira parece repetir a mesma trilha do Plano Diretor de Goiânia, aprovado em 2007: boa presença e envolvimento da área acadêmica e de técnicos, porém com quase nenhuma participação dos que “usarão” o sistema. Do outro lado do mundo, os responsáveis pelo estudo resolveram inverter a “ordem das coisas” e aplicar as regras que a natureza costuma produzir, observando o comportamento das formigas para depois aplicar no cotidiano. Seja qual for o nome ou tamanho do plano, parece haver algo em comum entre eles: a desconexão entre quem planeja a cidade e seus habitantes. E os resultados demonstram a falta de sintonia entre as pessoas e sincronia entre as ações. O modelo que se traduz nos estudos na Austrália, revela que a malha viária das formigas segue a lógica da “ligação mínima”, ou seja, as mais curtas possíveis, conectando-se sempre a um ninho mais próximo e não criando outras estradas novas para chegar até as árvores. Os humanos têm preferido utilizar modelos que encarecem o custo de manutenção das redes, pois aumentam os deslocamentos e não levam em conta as diversas distâncias e características locais, chamados em sua maioria de bairros ou setores. As formigas parecem entender melhor as diferenças locais, já que adotam ações diferenciadas para cada ninho. Tratam a questão da densidade e expansão do sistema com planejamento, nunca permitindo um crescimento desordenado e que possa colocar todo o sistema em risco. Um maior envolvimento das pessoas torna uma cidade “mais sustentável”; afinal, os espaços existentes necessitam ser compartilhados de forma inteligente. E boas práticas com atitudes individuais multiplicadas resultam em bens coletivos gerando um comportamento virtuoso, como é o dos insetos citados no jornal australiano. Trafegar pelas vias de “mãos vazias” e abrir espaços nas vias para “aquelas que passam com comida”, sem ultrapassagem, são atitudes comuns — entre as formigas, segundo a reportagem. Menos solidários, os humanos não se acostumam a ficar em fila, sequer atrás de caminhões, conclui. Para colocar um plano de mobilidade em funcionamento, talvez Goiânia precisará se espelhar na resiliência das formigas que, ao invés de esperar o inverno chegar, já se preparam para isso no verão. Se iremos adotar um plano para pessoas, quem sabe não utilizemos o comportamento das formigas para refletir sobre os problemas do desenvolvimento e do planejamento urbano? Se a construção de uma cidade sustentável passa pelas pessoas, podemos nos esforçar para repensar nossos centros urbanos e — por que não? — em descentralizarmos e limitarmos o tamanho do “formigueiro”. Ricardo Ramos Alves é arquiteto e urbanista, mestre em Desenvolvimento e Planejamento Territorial. Professor adjunto no curso de Arquitetura e Urbanismo e Design de Interiores da Faculdade Estácio de Sá em Goiânia

Apesar de sua banalização, a cirurgia bariátrica é recomendada apenas em casos extremos de obesidade

É necessário que se volte a atenção para a igualdade que o feminismo busca, e que é seu principal objetivo, e não para o sexismo que infelizmente prevalece na atualidade

[caption id="attachment_67835" align="alignright" width="620"] Se homens querem se juntar à luta que todas as mulheres travam diariamente por seus direitos, deixem que eles se acheguem e façam força ao movimento[/caption]

Ana Paula Carreiro

Especial para o Jornal Opção

Utiliza-se o termo “feminismo” para denominar ideais e movimentos que tenham como objetivo a sustentação da igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. No entanto, pode-se observar que muitos indivíduos têm usado a palavra de forma errada, principalmente no contexto atual, em que se pode perceber uma grande elevação no número de pessoas adeptas ao “movimento”.

Não é difícil escutar por aí expressões como: “sou mulher e eu não preciso do feminismo”, “feminismo é vitimismo de mulher preguiçosa”, como também é bastante comum se ouvir de “feministas” que “todo homem é um estuprador em potencial”.

As expressões citadas acima provêm de radicalismos que se opõem entre si, mas que não deixam de estar errados. Ora, dizer que é mulher e que não precisa do feminismo é afirmar que a sociedade machista em que se vive hoje é extremamente agradável e fácil para se viver; dizer que feminismo é vitimismo de mulher preguiçosa é afirmar que toda a luta diária de mulheres por uma sociedade mais justa é fútil e vã, assim como dizer que todo homem é um estuprador em potencial é afirmar que tal ato é meramente instintivo.

Muitas mulheres justificam as suas palavras generalizadoras com o fato de sempre serem incluídas por homens em ataques como: “mulher que usa batom vermelho é vagabunda”. Todo mundo sabe que isso acontece e realmente não é algo que deve ser aceito, mas revidar na mesma moeda não é a melhor coisa a se fazer. A generalização dos termos só transforma as discussões em algo que não tem credibilidade.

É necessário que se volte a atenção para a igualdade que o feminismo busca, isto é, para o seu principal objetivo, e não para o sexismo que infelizmente prevalece na atualidade. Se homens querem se juntar a essa luta que todas as mulheres travam diariamente por seus direitos, deixem que eles se acheguem e façam força ao movimento.

O femismo disfarçado de feminismo afasta não só os homens que estão dispostos a ajudar, mas também mulheres, que tomam antipatia por discursos e mais discursos revestidos apenas de ódio.

É inegável dizer que o Brasil possui uma cultura em que a objetificação de mulheres é algo normalizado e que isso causa uma grande revolta No entanto, é importante que se saiba discernir aquilo que faz mal e aquilo que vem para agregar valor ao que já está sendo feito para que se alcance a tão esperada igualdade de gênero que por séculos é reivindicada.

Se homens querem se juntar à luta que todas as mulheres travam diariamente por seus direitos, deixem que eles se acheguem e façam força ao movimento[/caption]

Ana Paula Carreiro

Especial para o Jornal Opção

Utiliza-se o termo “feminismo” para denominar ideais e movimentos que tenham como objetivo a sustentação da igualdade política, social e econômica de ambos os sexos. No entanto, pode-se observar que muitos indivíduos têm usado a palavra de forma errada, principalmente no contexto atual, em que se pode perceber uma grande elevação no número de pessoas adeptas ao “movimento”.

Não é difícil escutar por aí expressões como: “sou mulher e eu não preciso do feminismo”, “feminismo é vitimismo de mulher preguiçosa”, como também é bastante comum se ouvir de “feministas” que “todo homem é um estuprador em potencial”.

As expressões citadas acima provêm de radicalismos que se opõem entre si, mas que não deixam de estar errados. Ora, dizer que é mulher e que não precisa do feminismo é afirmar que a sociedade machista em que se vive hoje é extremamente agradável e fácil para se viver; dizer que feminismo é vitimismo de mulher preguiçosa é afirmar que toda a luta diária de mulheres por uma sociedade mais justa é fútil e vã, assim como dizer que todo homem é um estuprador em potencial é afirmar que tal ato é meramente instintivo.

Muitas mulheres justificam as suas palavras generalizadoras com o fato de sempre serem incluídas por homens em ataques como: “mulher que usa batom vermelho é vagabunda”. Todo mundo sabe que isso acontece e realmente não é algo que deve ser aceito, mas revidar na mesma moeda não é a melhor coisa a se fazer. A generalização dos termos só transforma as discussões em algo que não tem credibilidade.

É necessário que se volte a atenção para a igualdade que o feminismo busca, isto é, para o seu principal objetivo, e não para o sexismo que infelizmente prevalece na atualidade. Se homens querem se juntar a essa luta que todas as mulheres travam diariamente por seus direitos, deixem que eles se acheguem e façam força ao movimento.

O femismo disfarçado de feminismo afasta não só os homens que estão dispostos a ajudar, mas também mulheres, que tomam antipatia por discursos e mais discursos revestidos apenas de ódio.

É inegável dizer que o Brasil possui uma cultura em que a objetificação de mulheres é algo normalizado e que isso causa uma grande revolta No entanto, é importante que se saiba discernir aquilo que faz mal e aquilo que vem para agregar valor ao que já está sendo feito para que se alcance a tão esperada igualdade de gênero que por séculos é reivindicada.

[caption id="attachment_65870" align="aligncenter" width="620"] Reunião ministerial de Temer | Foto: José Cruz / Abr[/caption]

Flávio R. L. Paranhos

Especial para o Jornal Opção

Circula nas redes sociais uma defesa das escolhas para ministro de Temer que diz mais ou menos o seguinte: “Não quero saber se o novo ministro é homem ou mulher, negro ou branco, etc. O que importa é se é competente.” “Competente” escrito bem grande, para enfatizar a obviedade do argumento. Trata-se de uma resposta à gritaria que se instalou após a escolhas de ministério 100% masculino e branco.

Note que, de fato, à primeira vista, trata-se de uma afirmação absolutamente inatacável. Intuitivo, até. Como é intuitivo que o Sol gire em torno da Terra, e não o contrário.

O primeiro problema desse argumento é partir do fim, e não do início. Em outras palavras, admite, implicitamente, que as pessoas escolhidas o foram unicamente pelo critério objetivo da competência, ergo, são competentes. Acontece que, embora experiência e currículo sejam indicadores de provável competência, não são garantias, por um motivo simples – nada é. Esta, a competência, só tem como ser avaliada a posteriori.

Ora, se eu não tenho como ter garantias de que minhas escolhas são acertadas, o que preciso fazer para aumentar as chances de que o sejam? Considerando que estamos no século XXI, e, portanto, já dispomos de evidências suficientes de que a característica “competência” encontra-se igualmente distribuída entre os gêneros e cores de pele, quando eu restrinjo minha escolha a apenas uma categoria, eu diminuo minhas chances de selecionar apenas competentes, e, pior, aumento as de selecionar o oposto.

É como se eu tivesse quatro caixas de cores diferentes com cem peças em cada uma – azul, amarelo, verde e vermelho. Eu preciso selecionar vinte peças para montar determinada máquina. As melhores peças constituem 5% de cada caixa. Há ainda 5% de peças estragadas em cada uma. O resto será constituído por peças apenas razoáveis. Por algum motivo subconsciente, eu pego todas as minhas vinte peças apenas da caixa azul. Não só eu perdi a oportunidade de fazer uma seleção muito melhor, com os 5% melhores de cada caixa, mas aumentei bastante a chance de selecionar peças estragadas.

Sim, a ilustração acima admite que o motivo foi “subconsciente” – eu teria preferência pela cor azul, sem me dar plena conta disso. E aqui vem o segundo problema. Para algumas pessoas está tudo bem se alguém escolhe (potencialmente) mal se foi bem intencionado, afinal, a perspectiva de quem escolhe é a única possível, já que ele é ele, e não outro. Acontece que a escolha em questão é para ministros, portanto, não estamos na esfera privada, mas pública, e quem escolhe tem obrigação de o fazer da melhor forma possível. Que será aquela que aumenta as chances de sucesso. Da mesma forma que um pesquisador, sabendo de antemão da existência de um viés de seleção de amostra, cria instrumentos para anular, ou, pelo menos, diminuir a possibilidade de que esse tipo de erro invalide seus resultados.

Até aqui, lógica, ciência. Mas há o terceiro problema. E se eu escolhi apenas peças da caixa azul, mesmo tendo plena consciência de que fazendo assim não só diminuía as chances de boas peças amarelas, verdes e vermelhas, mas aumentava as de peças azuis estragadas? Eu sei que é a Terra que gira em torno do Sol, mas não me convém, então você, que me contradiz, vai para fogueira assim mesmo.

Flávio R. L. Paranhos é médico (UFG), mestre em Filosofia (UFG), doutor (UFMG) e postdoc research fellow (Harvard) em Oftalmologia. Doutor em Bioética (UnB).

Reunião ministerial de Temer | Foto: José Cruz / Abr[/caption]

Flávio R. L. Paranhos

Especial para o Jornal Opção

Circula nas redes sociais uma defesa das escolhas para ministro de Temer que diz mais ou menos o seguinte: “Não quero saber se o novo ministro é homem ou mulher, negro ou branco, etc. O que importa é se é competente.” “Competente” escrito bem grande, para enfatizar a obviedade do argumento. Trata-se de uma resposta à gritaria que se instalou após a escolhas de ministério 100% masculino e branco.

Note que, de fato, à primeira vista, trata-se de uma afirmação absolutamente inatacável. Intuitivo, até. Como é intuitivo que o Sol gire em torno da Terra, e não o contrário.

O primeiro problema desse argumento é partir do fim, e não do início. Em outras palavras, admite, implicitamente, que as pessoas escolhidas o foram unicamente pelo critério objetivo da competência, ergo, são competentes. Acontece que, embora experiência e currículo sejam indicadores de provável competência, não são garantias, por um motivo simples – nada é. Esta, a competência, só tem como ser avaliada a posteriori.

Ora, se eu não tenho como ter garantias de que minhas escolhas são acertadas, o que preciso fazer para aumentar as chances de que o sejam? Considerando que estamos no século XXI, e, portanto, já dispomos de evidências suficientes de que a característica “competência” encontra-se igualmente distribuída entre os gêneros e cores de pele, quando eu restrinjo minha escolha a apenas uma categoria, eu diminuo minhas chances de selecionar apenas competentes, e, pior, aumento as de selecionar o oposto.

É como se eu tivesse quatro caixas de cores diferentes com cem peças em cada uma – azul, amarelo, verde e vermelho. Eu preciso selecionar vinte peças para montar determinada máquina. As melhores peças constituem 5% de cada caixa. Há ainda 5% de peças estragadas em cada uma. O resto será constituído por peças apenas razoáveis. Por algum motivo subconsciente, eu pego todas as minhas vinte peças apenas da caixa azul. Não só eu perdi a oportunidade de fazer uma seleção muito melhor, com os 5% melhores de cada caixa, mas aumentei bastante a chance de selecionar peças estragadas.

Sim, a ilustração acima admite que o motivo foi “subconsciente” – eu teria preferência pela cor azul, sem me dar plena conta disso. E aqui vem o segundo problema. Para algumas pessoas está tudo bem se alguém escolhe (potencialmente) mal se foi bem intencionado, afinal, a perspectiva de quem escolhe é a única possível, já que ele é ele, e não outro. Acontece que a escolha em questão é para ministros, portanto, não estamos na esfera privada, mas pública, e quem escolhe tem obrigação de o fazer da melhor forma possível. Que será aquela que aumenta as chances de sucesso. Da mesma forma que um pesquisador, sabendo de antemão da existência de um viés de seleção de amostra, cria instrumentos para anular, ou, pelo menos, diminuir a possibilidade de que esse tipo de erro invalide seus resultados.

Até aqui, lógica, ciência. Mas há o terceiro problema. E se eu escolhi apenas peças da caixa azul, mesmo tendo plena consciência de que fazendo assim não só diminuía as chances de boas peças amarelas, verdes e vermelhas, mas aumentava as de peças azuis estragadas? Eu sei que é a Terra que gira em torno do Sol, mas não me convém, então você, que me contradiz, vai para fogueira assim mesmo.

Flávio R. L. Paranhos é médico (UFG), mestre em Filosofia (UFG), doutor (UFMG) e postdoc research fellow (Harvard) em Oftalmologia. Doutor em Bioética (UnB).

Arnaldo Bastos Santos Neto

Especial para o Jornal Opção

Um breve ensaio do jurista italiano Norberto Bobbio (1909-2004), intitulado “Qual democracia?”, é muito interessante para pensarmos a posição que os grupos políticos deveriam ter numa democracia amadurecida. Bobbio, sempre um realista quando o assunto é política, inicia suas reflexões nas pegadas da teoria da classe política de Gaetano Mosca (1858-1941) e Vilfredo Pareto (1948-1923), lembrando que a democracia como autogoverno do povo “é um mito que a história desmente continuamente. Em todos os Estados, quem governa — e aqui falamos de ‘governar’ no sentido de tomar as decisões últimas que se impõem a todos os membros de um grupo — é sempre uma minoria, um pequeno grupo, ou alguns grupos minoritários em concorrência entre si”. Ou seja, não são as maiorias desorganizadas, mas sim, as minorias organizadas e resolutas que terminam prevalecendo no controle do poder, por mais participativa e avançada que seja uma democracia. Mesmo que seus respectivos discursos legitimatórios recorram continuamente aos mitos do autogoverno e da soberania popular, um realista não poderia pensar de forma diferente: são as minorias que governam.

Resta refletir então, sobre o comportamento de tais grupos em contínua concorrência pelo objeto maior do desejo na política: o poder de tomar as decisões obrigatórias para todos.

Obviamente, tais grupos não possuem um comportamento uniforme e disputam a arena política com programas mais ou menos ambiciosos, com níveis maiores ou menores de resolução e combatividade. Uns querem reformar e manter instituições, enquanto outros se propõem a conquista e transformação radical dos seus respectivos Estados.

Na lição dos realistas, devemos renunciar ao mito da democracia como autogoverno para nos concentrarmos no estudo de como tais minorias organizadas e decididas competem e circulam pelo poder, ou seja, estudar, nas palavras de Bobbio, “como estas minorias emergem, governam e caem”. Neste ponto, o jurista italiano recupera um texto de Filippo Burzio, publicado em 1945, intitulado “Essenza e attualitá del liberalismo”, onde ele estabelece uma diferenciação iluminadora: as classes políticas constituídas podem ser divididas entre as que “se impõem” e as que “se propõem”.

Nos sistemas políticos democráticos, onde a renovação ocorre de forma diversa do método hereditário-aristocrático, não basta que a classe política funde o seu poder sobre um consenso inicial originário, mas é fundamental que tal consenso seja verificado periodicamente, o que ocorre por via das eleições, o método mais pacífico já inventado para garantir a alternância de poder. Tais consensos, mutáveis a cada quadra histórica, são aferidos com base na responsabilidade dos eleitos para com seus eleitores. Ao invés da transmissão política aristocrática, a translatio imperii, que enxerga uma passagem definitiva de poder, do povo ao soberano, no regime democrático o poder conferido a uma minoria dirigente não é adjudicado de modo irrevogável, mas tão somente concedido sempre a título provisório. Lembrando a precisa expressão cunhada por Hélio Rocha, jornalista goiano, os titulares do poder numa democracia são sempre “inquilinos no Palácio”.

Neste ponto podemos fazer uma rápida digressão sobre o nosso “terreno nacional”.

Operando numa democracia, mas inebriados pelo timbre altissonante da própria retórica, algumas de nossas minorias políticas não tomam a sério o caráter provisório de seu poder. Mesmo que a regra da política seja a busca incansável pelo poder, e seu código operacional reflita a binariedade entre governo e oposição como sendo também uma operação entre o poder e o não-poder, a busca e a manutenção do mando não podem ocorrer “a qualquer custo”. Se os que possuem o poder não devem tentar mantê-lo em quaisquer condições, sem medir as consequências de sua resolução, também aqueles que almejam o poder não podem agir a qualquer preço, de forma irrefletida, rompendo com os cânones do sistema democrático e suas regras para a disputa, as célebres “regras do jogo”, de quem Bobbio sempre foi um destacado defensor.

Eis a diferença entre as elites ou minorias políticas que “se propõem” para as que “se impõem”. Não hesito em considerar que as minorias tomadas por uma mundivisão salvacionista ou messiânica não conseguem imaginar ficar no lado negativo do código político, o lado do “não poder”, ou da oposição (se bem que “oposição” não signifique, numa democracia, simplesmente, ausência de poder). A própria ideia de alternância torna-se então inaceitável e a conquista ou manutenção dos postos de mando transmuta-se numa questão de vida ou morte. A democracia converte-se num perigoso jogo de tudo ou nada.

É ingênuo achar que a disputa pelo poder ocorra sempre de forma pacífica e tranquila, com as minorias organizadas para a disputa aceitando seus eventuais fracassos com o espírito preconizado pelo fundador das Olimpíadas modernas, para quem o importante era simplesmente competir. Longe disso, certamente. Com o poder, vêm os orçamentos, os cargos, o acesso a coisas inimagináveis ao homem comum. Mas certos limites, comedimentos, interdições, compromissos, devem ser exercitados. Até mesmo nas disputas eleitorais, sempre cruentas, nem todas as armas devem ser utilizadas. Aqueles que “se propõem” devem consentir que a sociedade, num dado momento, não aceitou suas propostas, e que nada há que fazer quanto a isso. Noutro momento poderão ser aceitas, pois as oposições de hoje serão os governos de amanhã e vice-versa. Na democracia há sempre uma “circulação das elites”, para usarmos uma imagem de Pareto e Mosca. O exercício de tal autocontrole exige maturidade e discernimento. Mas somente assim uma democracia pode manter sua longevidade.

Arnaldo Bastos Santos Neto

Especial para o Jornal Opção

Um breve ensaio do jurista italiano Norberto Bobbio (1909-2004), intitulado “Qual democracia?”, é muito interessante para pensarmos a posição que os grupos políticos deveriam ter numa democracia amadurecida. Bobbio, sempre um realista quando o assunto é política, inicia suas reflexões nas pegadas da teoria da classe política de Gaetano Mosca (1858-1941) e Vilfredo Pareto (1948-1923), lembrando que a democracia como autogoverno do povo “é um mito que a história desmente continuamente. Em todos os Estados, quem governa — e aqui falamos de ‘governar’ no sentido de tomar as decisões últimas que se impõem a todos os membros de um grupo — é sempre uma minoria, um pequeno grupo, ou alguns grupos minoritários em concorrência entre si”. Ou seja, não são as maiorias desorganizadas, mas sim, as minorias organizadas e resolutas que terminam prevalecendo no controle do poder, por mais participativa e avançada que seja uma democracia. Mesmo que seus respectivos discursos legitimatórios recorram continuamente aos mitos do autogoverno e da soberania popular, um realista não poderia pensar de forma diferente: são as minorias que governam.

Resta refletir então, sobre o comportamento de tais grupos em contínua concorrência pelo objeto maior do desejo na política: o poder de tomar as decisões obrigatórias para todos.

Obviamente, tais grupos não possuem um comportamento uniforme e disputam a arena política com programas mais ou menos ambiciosos, com níveis maiores ou menores de resolução e combatividade. Uns querem reformar e manter instituições, enquanto outros se propõem a conquista e transformação radical dos seus respectivos Estados.

Na lição dos realistas, devemos renunciar ao mito da democracia como autogoverno para nos concentrarmos no estudo de como tais minorias organizadas e decididas competem e circulam pelo poder, ou seja, estudar, nas palavras de Bobbio, “como estas minorias emergem, governam e caem”. Neste ponto, o jurista italiano recupera um texto de Filippo Burzio, publicado em 1945, intitulado “Essenza e attualitá del liberalismo”, onde ele estabelece uma diferenciação iluminadora: as classes políticas constituídas podem ser divididas entre as que “se impõem” e as que “se propõem”.

Nos sistemas políticos democráticos, onde a renovação ocorre de forma diversa do método hereditário-aristocrático, não basta que a classe política funde o seu poder sobre um consenso inicial originário, mas é fundamental que tal consenso seja verificado periodicamente, o que ocorre por via das eleições, o método mais pacífico já inventado para garantir a alternância de poder. Tais consensos, mutáveis a cada quadra histórica, são aferidos com base na responsabilidade dos eleitos para com seus eleitores. Ao invés da transmissão política aristocrática, a translatio imperii, que enxerga uma passagem definitiva de poder, do povo ao soberano, no regime democrático o poder conferido a uma minoria dirigente não é adjudicado de modo irrevogável, mas tão somente concedido sempre a título provisório. Lembrando a precisa expressão cunhada por Hélio Rocha, jornalista goiano, os titulares do poder numa democracia são sempre “inquilinos no Palácio”.

Neste ponto podemos fazer uma rápida digressão sobre o nosso “terreno nacional”.

Operando numa democracia, mas inebriados pelo timbre altissonante da própria retórica, algumas de nossas minorias políticas não tomam a sério o caráter provisório de seu poder. Mesmo que a regra da política seja a busca incansável pelo poder, e seu código operacional reflita a binariedade entre governo e oposição como sendo também uma operação entre o poder e o não-poder, a busca e a manutenção do mando não podem ocorrer “a qualquer custo”. Se os que possuem o poder não devem tentar mantê-lo em quaisquer condições, sem medir as consequências de sua resolução, também aqueles que almejam o poder não podem agir a qualquer preço, de forma irrefletida, rompendo com os cânones do sistema democrático e suas regras para a disputa, as célebres “regras do jogo”, de quem Bobbio sempre foi um destacado defensor.

Eis a diferença entre as elites ou minorias políticas que “se propõem” para as que “se impõem”. Não hesito em considerar que as minorias tomadas por uma mundivisão salvacionista ou messiânica não conseguem imaginar ficar no lado negativo do código político, o lado do “não poder”, ou da oposição (se bem que “oposição” não signifique, numa democracia, simplesmente, ausência de poder). A própria ideia de alternância torna-se então inaceitável e a conquista ou manutenção dos postos de mando transmuta-se numa questão de vida ou morte. A democracia converte-se num perigoso jogo de tudo ou nada.

É ingênuo achar que a disputa pelo poder ocorra sempre de forma pacífica e tranquila, com as minorias organizadas para a disputa aceitando seus eventuais fracassos com o espírito preconizado pelo fundador das Olimpíadas modernas, para quem o importante era simplesmente competir. Longe disso, certamente. Com o poder, vêm os orçamentos, os cargos, o acesso a coisas inimagináveis ao homem comum. Mas certos limites, comedimentos, interdições, compromissos, devem ser exercitados. Até mesmo nas disputas eleitorais, sempre cruentas, nem todas as armas devem ser utilizadas. Aqueles que “se propõem” devem consentir que a sociedade, num dado momento, não aceitou suas propostas, e que nada há que fazer quanto a isso. Noutro momento poderão ser aceitas, pois as oposições de hoje serão os governos de amanhã e vice-versa. Na democracia há sempre uma “circulação das elites”, para usarmos uma imagem de Pareto e Mosca. O exercício de tal autocontrole exige maturidade e discernimento. Mas somente assim uma democracia pode manter sua longevidade.

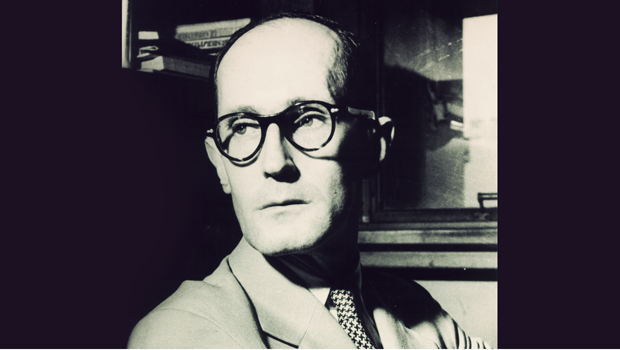

[caption id="attachment_51785" align="alignnone" width="620"] Drummond | Foto: Reprodução[/caption]

[relacionadas artigos="51490"]

Com 853 quilômetros de extensão, braço forte da maior bacia hídrica da região Sudoeste, o também chamado “Nilo brasileiro”, Rio Doce, foi completamente destruído devido o rompimento de barragens da mineradora Samarco, em Mariana, região central mineira. O Ministério Público do Espírito Santo e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Minas Gerais já consideram o leito do Rio morto. Há mais de dez dias, seu curso escoa uma água barrosa, um rio de lama.

Na noite do dia 15 de novembro, Anna Luísa Braga, uma amiga, me lembrou o poema de Drummond, escrito em 1984, cujos versos mais parecem uma triste previsão da morte do Nilo brasileiro. Escrevera Drummond, a “Lira Itabirana”.

I

O Rio? É doce.

A Vale? Amarga.

Ai, antes fosse

Mais leve a carga.

II

Entre estatais

E multinacionais,

Quantos ais!

III

A dívida interna.

A dívida externa

A dívida eterna.

IV

Quantas toneladas exportamos

De ferro?

Quantas lágrimas disfarçamos

Sem berro?

[relacionadas artigos="51476"]

Na foto de perfil do Facebook, a bandeira brasileira afogada em lama, Anna lamentou em lira sua: “Todo verso que eu sabia/Veio a lama e carregou/No caminho dessas águas/Muita gente afogou/Gente afogou/No caminho dessas águas/Todo verso que eu sabia/Veio a lama e carregou”. Ainda na rede social, vi amigos compartilharem o texto da BBC Brasil, cujo lead trazia o depoimento de Geovani Krenak, líder da tribo indígena Krenak: “Com a gente não tem isso de nós, o rio, as árvores, os bichos. Somos um só, a gente e a natureza, um só (...) Morre rio, morremos todos”.

Se não bastasse o desastre, na sexta-feira, noutro canto do mundo, em Paris, na França, mais de cem pessoas perderam suas vidas e outras quase quatrocentas ficaram feridas devido um atentado terrorista. Nas redes sociais, muitos trocaram suas fotos em solidariedade ao acontecido francês. Muitos levantaram questões quanto ao colonialismo existente, direcionando críticas à ação fotográfica.

Um meme, o qual vi em outra rede social, o Instagram, dizia algo do tipo “o ser humano é o único animal que briga para saber qual catástrofe é maior”. O que me fez pensar sobre as críticas. Por mais que sejamos sim animais racionais, o termo na frase parece ofensivo, pejorativo do ser humano. O fato é que tudo é muito triste. Como a minha espera de resposta de um e-mail que encaminhei a uma amiga francesa, que vive em Paris. Já senhorinha, alguém que me cativa com cartas e telefonemas –– amizade singela, fruto de acaso.

Por fim, me lembrei de outro poema, também de Drummond, o favorito de uma antiga professora de literatura, quando eu ainda estava no ensino médio: “Congresso Internacional do Medo”:

Provisoriamente não cantaremos o amor,

que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.

Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,

não cantaremos o ódio porque esse não existe,

existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,

o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte.

Depois morreremos de medo

e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.

Assista abaixo o registro fílmico divulgado pelo canal Marcelo Braga – Pingo D'água.

Drummond | Foto: Reprodução[/caption]

[relacionadas artigos="51490"]

Com 853 quilômetros de extensão, braço forte da maior bacia hídrica da região Sudoeste, o também chamado “Nilo brasileiro”, Rio Doce, foi completamente destruído devido o rompimento de barragens da mineradora Samarco, em Mariana, região central mineira. O Ministério Público do Espírito Santo e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Minas Gerais já consideram o leito do Rio morto. Há mais de dez dias, seu curso escoa uma água barrosa, um rio de lama.

Na noite do dia 15 de novembro, Anna Luísa Braga, uma amiga, me lembrou o poema de Drummond, escrito em 1984, cujos versos mais parecem uma triste previsão da morte do Nilo brasileiro. Escrevera Drummond, a “Lira Itabirana”.

I

O Rio? É doce.

A Vale? Amarga.

Ai, antes fosse

Mais leve a carga.

II

Entre estatais

E multinacionais,

Quantos ais!

III

A dívida interna.

A dívida externa

A dívida eterna.

IV

Quantas toneladas exportamos

De ferro?

Quantas lágrimas disfarçamos

Sem berro?

[relacionadas artigos="51476"]

Na foto de perfil do Facebook, a bandeira brasileira afogada em lama, Anna lamentou em lira sua: “Todo verso que eu sabia/Veio a lama e carregou/No caminho dessas águas/Muita gente afogou/Gente afogou/No caminho dessas águas/Todo verso que eu sabia/Veio a lama e carregou”. Ainda na rede social, vi amigos compartilharem o texto da BBC Brasil, cujo lead trazia o depoimento de Geovani Krenak, líder da tribo indígena Krenak: “Com a gente não tem isso de nós, o rio, as árvores, os bichos. Somos um só, a gente e a natureza, um só (...) Morre rio, morremos todos”.

Se não bastasse o desastre, na sexta-feira, noutro canto do mundo, em Paris, na França, mais de cem pessoas perderam suas vidas e outras quase quatrocentas ficaram feridas devido um atentado terrorista. Nas redes sociais, muitos trocaram suas fotos em solidariedade ao acontecido francês. Muitos levantaram questões quanto ao colonialismo existente, direcionando críticas à ação fotográfica.

Um meme, o qual vi em outra rede social, o Instagram, dizia algo do tipo “o ser humano é o único animal que briga para saber qual catástrofe é maior”. O que me fez pensar sobre as críticas. Por mais que sejamos sim animais racionais, o termo na frase parece ofensivo, pejorativo do ser humano. O fato é que tudo é muito triste. Como a minha espera de resposta de um e-mail que encaminhei a uma amiga francesa, que vive em Paris. Já senhorinha, alguém que me cativa com cartas e telefonemas –– amizade singela, fruto de acaso.

Por fim, me lembrei de outro poema, também de Drummond, o favorito de uma antiga professora de literatura, quando eu ainda estava no ensino médio: “Congresso Internacional do Medo”:

Provisoriamente não cantaremos o amor,

que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.

Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços,

não cantaremos o ódio porque esse não existe,

existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,

o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,

o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas,

cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas,

cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte.

Depois morreremos de medo

e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas.

Assista abaixo o registro fílmico divulgado pelo canal Marcelo Braga – Pingo D'água.

Carta aberta ao Ministério Público Federal e aos organismos nacionais e tribunais internacionais que cuidam da preservação da vida

Pré-candidatos estão tímidos sobre temas da cidade. E não se trata de respeito ao rito legal, mas de estratégia para se afastarem dos problemas da capital

Pré-candidatos estão tímidos sobre temas da cidade. E não se trata de respeito ao rito legal, mas de estratégia para se afastarem dos problemas da capital

Altair Sales Barbosa A antropologia nos ensinou coisas interessantes. Uma delas foi diferenciar o êmico e o ético. Uma análise êmica da realidade é uma análise realizada de dentro para fora. O observador é como se fosse parte dessa realidade, não sendo obrigado necessariamente a aceitá-la totalmente. A análise ética ocorre quando o observador enxerga e analisa a mesma realidade, mas de fora para dentro. Há um diferencial marcante entre as duas análises. Na perspectiva êmica, mesmo percebendo as coisas erradas, o observador se veste de um escudo protetor, pensando estar protegendo a coletividade à qual pertence. Na realidade, sua atitude demonstra tão somente a busca de uma proteção pessoal. Já na perspectiva ética, a postura do observador não é a busca da proteção pessoal, mas a busca da proteção da instituição ou da coletividade. Neste sentido, a presente crônica procura apresentar de forma bem sucinta um dos aspectos que hoje caracteriza não a instituição, mas, alguns dirigentes (não todos) que compõem a cúpula diretiva da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás). Já houve uma época, na hoje conhecida Pontifícia Universidade Católica de Goiás, em que as ideias, qual água potável correndo livremente sobre a superfície da terra, fluíam pelos cantos e corredores da então Universidade Católica de Goiás (UCG). Era uma época em que a universidade fazia jus a seu nome – o “universo dentro da diversidade” – e o pluralismo respeitoso das ideias fazia a antiga UCG crescer nos conceitos mais altos da educação brasileira. Mesmo assim, naquela época alguns intelectuais que preenchiam os espaços da universidade estavam sempre criticando ou descontentes com algumas coisas, buscando a perfeição. Aliás, a crítica é algo próprio dos intelectuais. Mas os novos tempos trouxeram obstáculos para a crítica consciente, responsável e construtiva. Esses novos tempos estão sendo marcados por uma administração descomprometida com a história da UCG. Implantou-se uma ditadura e uma ruptura com os valores tradicionais da instituição. Hoje aqueles intelectuais devem estar pensando: “Só existe valor na alegria quando a tristeza se implanta de vez. Foi isso que aconteceu com a UCG, tiraram dela tudo que era bonito.” A ambição, a vaidade e o personalismo derrotaram os ideais bonitos da universidade, sua missão e os elementos essenciais do cristianismo, pois substituíram o amor, o diálogo, a competência e o respeito por ódio, arrogância e ignorância. Nunca na bonita história desta universidade as trevas campearam tão soltas pelo ensino e pela pesquisa. Você sabia que parece existir uma força-tarefa para não deixar circular os boletins da Associação de Professores e do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás? Mesmo no auge da ditadura militar havia mais respeito. Quando uma autoridade não gostava de alguns textos ou os considerava inconvenientes, convocava o autor para um diálogo, depois o comunicava a decisão de liberar ou não tal texto. Hoje, nem isto acontece na PUC; os impressos são recolhidos imediatamente para que alguma semente da contradição não se espalhe entre professores, funcionários e alunos. Portanto, nesta época em que se comemora a fundação da antiga Universidade Católica de Goiás, em outubro de 1959, não há nada que comemorar, pois os atuais dirigentes querem apagar a história da UCG. Por isso, ao invés de se comemorar 56 anos, deveriam comemorar somente os 13 anos dessa reitoria. Porque a história daquela universidade era outra. (texto dedicado a Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, pela sabedoria, serenidade e coerência cristã). Altair Sales Barbosa, doutor em Antropologia, pesquisador do CNPq, foi professor na PUC Goiás por 46 anos E-mail: [email protected]

Medidas impopulares, intransigências, apadrinhamentos, autoritarismo e até descaso com as leis acabaram por se transformar em catastróficas as marcas da gestão do prefeito de Palmas

Ex-prefeito pode estar de olho na sua vice, bancada por um nome de inegável apelo: Adriana Accorsi

No Brasil, há uma ignorância jurídica e social sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. É por isso que vemos manifestações e discursos inflamados contra a lei, representando uma ameaça a sua aplicação de forma integral

O senador briga com Paulo Garcia, o que é bom motivo para que eu tenda a concordar com os argumentos do prefeito, mesmo antes de saber quais são