Opção cultural

Segundo a revista "Variety" o ator foi contratado para a nova versão de "Toni Erdmann"

[caption id="attachment_86674" align="alignleft" width="300"] Jack Nicholson deve protagonizar a nova versão de "Toni Erdmann" | Foto: Vera Anderson/WireImage)[/caption]

Jack Nicholson, que não atua em um filme desde a comédia romântica "Como você sabe", de 2010, deve voltar ao cinema em nova versão de "Toni Erdmann", filme alemão indicado ao Oscar de Melhor filme em língua estrangeira neste ano.

Para muitos, Nicholson estaria aposentado, mas informações da revista "Variety" garantem que o ator será o protagonista da nova versão do filme, a ser produzida pelo estúdio Paramount Pictures, que adquiriu os direitos cinematográficos da produção alemã.

"Toni Erdmann" é um filme da escritora e diretora Maren Ade, que será produtora executiva ao lado de Jonas Dornbach e Janine Jackowski. Adam McKay, diretor de "A grande aposta" (2015), será um dos produtores do projeto ao lado de Will Ferrell e Jessica Elbaum. Ainda não há diretor escalado.

O filme é um dos favoritos ao Oscar de melhor filme estrangeiro e se tornou uma sensação internacional desde sua estreia no festival de Cannes, em maio de 2016. "Toni Erdmann" será exibido na 10ª Mostra o Amor, a Morte e as Paixões.

Jack Nicholson deve protagonizar a nova versão de "Toni Erdmann" | Foto: Vera Anderson/WireImage)[/caption]

Jack Nicholson, que não atua em um filme desde a comédia romântica "Como você sabe", de 2010, deve voltar ao cinema em nova versão de "Toni Erdmann", filme alemão indicado ao Oscar de Melhor filme em língua estrangeira neste ano.

Para muitos, Nicholson estaria aposentado, mas informações da revista "Variety" garantem que o ator será o protagonista da nova versão do filme, a ser produzida pelo estúdio Paramount Pictures, que adquiriu os direitos cinematográficos da produção alemã.

"Toni Erdmann" é um filme da escritora e diretora Maren Ade, que será produtora executiva ao lado de Jonas Dornbach e Janine Jackowski. Adam McKay, diretor de "A grande aposta" (2015), será um dos produtores do projeto ao lado de Will Ferrell e Jessica Elbaum. Ainda não há diretor escalado.

O filme é um dos favoritos ao Oscar de melhor filme estrangeiro e se tornou uma sensação internacional desde sua estreia no festival de Cannes, em maio de 2016. "Toni Erdmann" será exibido na 10ª Mostra o Amor, a Morte e as Paixões.

Aos caríssimos navegantes que aportam aqui no Opção Cultural: a “Terça poética” está de volta. Mas agora com algumas novidades.

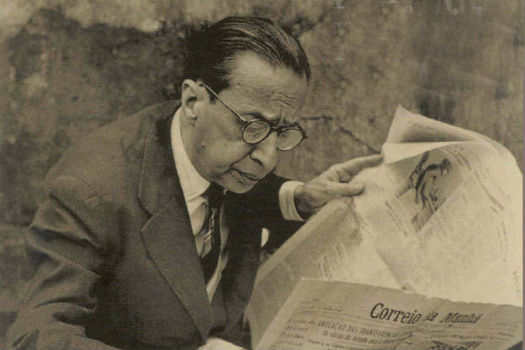

[caption id="attachment_86648" align="alignleft" width="620"] Manuel Bandeira estreou na poesia em 1917, com a publicação de "A Cinza das Horas" | Imagem: frame do filme "O Poeta do Castelo" (1959), de Nelson Pereira dos Santos[/caption]

Continuaremos a publicar poemas inéditos daqueles que quiserem divulgar a sua produção, ficando aqui o convite para que o façam. É só enviar para este e-mail: [email protected]. Mas além da publicação de inéditos, a “Terça Poética” também contará com textos sobre poesia, isto é, comentários críticos, resenhas de autores clássicos e novos, ensaios sobre as formas poéticas, história da poesia, poesia e filosofia, etc. Portanto, aqueles que também quiserem divulgar seus escritos sobre algum poeta, um livro específico de ou sobre poesia ou mesmo acerca de um único poema, é só enviar para o mesmo e-mail.

Pois bem, para recomeçarmos bem a “Terça poética”, nada melhor que dar destaque àquele é considerado por muitos se não o maior poeta brasileiro ou menos o que mais teve domínio do verso, da cultura e da tradição poéticas como um todo: Manuel Bandeira.

“Esta pouca cinza fria...”: centenário de A Cinza das Horas

O pernambucano Manuel Bandeira (1886-1968), como muitos poetas brasileiros de renome, foi atacado pela tuberculose, na juventude. Como forma de tratamento da enfermidade, Bandeira fixou-se na Europa, em junho de 1913, especificamente na Suíça, em um sanatório na região de Clavadel, perto de Davos-Platz. Por esse motivo, os que estudam o poeta sempre o associam às personagens do romance A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Bandeira só retornaria ao Brasil em outubro do ano seguinte, tendo visto, antes disso, o irromper da apocalíptica Primeira Guerra Mundial.

Fato é que este período contribuiu, em dada medida, para que Bandeira concentrasse em seu livro de estreia, A Cinza das Horas, publicado em 1917, certo ar soturno, com versos produzidos por um coração “que ardeu... em gritos dementes”, sendo que das “horas ardentes” só restou “esta cinza fria/ – Esta pouca cinza fria...”, como está escrito na Epígrafe do livro.

Apesar de, a posteriori, Bandeira ter registrado em seu Itinerário de Pasárgada que nada tinha mais a dizer dos versos de A Cinza das Horas, senão “que ainda me parecem hoje, como pareciam então, não transcender da minha experiência pessoal, como se fossem simples queixumes de um doente desenganado, coisa que pode ser comovente no plano humano, mas não no plano artístico”, estes versos merecem ainda ser lidos e relidos.

O primeiro dos poemas, “Desencanto”, já traz a tônica principal da obra:

DESENCANTO

Eu faço versos como quem chora

De desalento... de desencanto...

Fecha o meu livro, se por agora

Não tens motivo nenhum de pranto.

Meu verso é sangue. Volúpia ardente...

Tristeza esparsa... remorso vão...

Dói-me nas veias. Amargo e quente,

Cai, gota a gota, do coração.

E nestes versos de angústia rouca

Assim dos lábios a vida corre,

Deixando um acre sabor na boca.

– Eu faço versos como quem morre.

Teresópolis, 1912

Destaco também o soneto “A Antônio Nobre”, dedicado ao poeta romântico português Antônio Pereira Nobre (1867-1900) que, curiosamente, esteve em Clavadel, em 1895 – antes que o lugar recebesse em seus domínios um sanatório, e lá escreveu também um soneto, intitulado “Ao cair das folhas”. O irônico é que Nobre morreu de tuberculose.

Abaixo os dois sonetos. O primeiro, de Bandeira, e o segundo, de Nobre.

A ANTÔNIO NOBRE

Tu que penaste tanto e em cujo canto

Há a ingenuidade santa do menino;

Que amaste os choupos, o dobrar do sino,

E cujo pranto faz correr o pranto:

Com que magoado olhar, magoado espanto

Revejo em teu destino o meu destino!

Essa dor de tossir bebendo o ar fino,

A esmorecer e desejando tanto...

Mas tu dormiste em paz como as crianças.

Sorriu a Glória às tuas esperanças

E beijou-te na boca... O lindo som!

Quem me dará o beijo que cobiço?

Foste conde aos vinte anos... Eu, nem isso...

Eu, não terei a Glória... nem fui bom.

AO CAIR DAS FOLHAS

Pudessem suas mãos cobrir meu rosto,

fechar-me os olhos e compor-me o leito,

quando, sequinho, as mãos em cruz no peito,

eu me for viajar para o Sol-posto.

De modo que me faça bom encosto

o travesseiro comporá com jeito.

E eu tão feliz! – Por não estar afeito,

hei-de sorrir, Senhor, quase com gosto.

Até com gosto, sim! Que faz quem vive

órfão de mimos, viúvo de esperanças,

solteiro de venturas, que não tive?

Assim, irei dormir com as crianças

quase como elas, quase sem pecados…

E acabarão enfim os meus cuidados.

Manuel Bandeira estreou na poesia em 1917, com a publicação de "A Cinza das Horas" | Imagem: frame do filme "O Poeta do Castelo" (1959), de Nelson Pereira dos Santos[/caption]

Continuaremos a publicar poemas inéditos daqueles que quiserem divulgar a sua produção, ficando aqui o convite para que o façam. É só enviar para este e-mail: [email protected]. Mas além da publicação de inéditos, a “Terça Poética” também contará com textos sobre poesia, isto é, comentários críticos, resenhas de autores clássicos e novos, ensaios sobre as formas poéticas, história da poesia, poesia e filosofia, etc. Portanto, aqueles que também quiserem divulgar seus escritos sobre algum poeta, um livro específico de ou sobre poesia ou mesmo acerca de um único poema, é só enviar para o mesmo e-mail.

Pois bem, para recomeçarmos bem a “Terça poética”, nada melhor que dar destaque àquele é considerado por muitos se não o maior poeta brasileiro ou menos o que mais teve domínio do verso, da cultura e da tradição poéticas como um todo: Manuel Bandeira.

“Esta pouca cinza fria...”: centenário de A Cinza das Horas

O pernambucano Manuel Bandeira (1886-1968), como muitos poetas brasileiros de renome, foi atacado pela tuberculose, na juventude. Como forma de tratamento da enfermidade, Bandeira fixou-se na Europa, em junho de 1913, especificamente na Suíça, em um sanatório na região de Clavadel, perto de Davos-Platz. Por esse motivo, os que estudam o poeta sempre o associam às personagens do romance A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Bandeira só retornaria ao Brasil em outubro do ano seguinte, tendo visto, antes disso, o irromper da apocalíptica Primeira Guerra Mundial.

Fato é que este período contribuiu, em dada medida, para que Bandeira concentrasse em seu livro de estreia, A Cinza das Horas, publicado em 1917, certo ar soturno, com versos produzidos por um coração “que ardeu... em gritos dementes”, sendo que das “horas ardentes” só restou “esta cinza fria/ – Esta pouca cinza fria...”, como está escrito na Epígrafe do livro.

Apesar de, a posteriori, Bandeira ter registrado em seu Itinerário de Pasárgada que nada tinha mais a dizer dos versos de A Cinza das Horas, senão “que ainda me parecem hoje, como pareciam então, não transcender da minha experiência pessoal, como se fossem simples queixumes de um doente desenganado, coisa que pode ser comovente no plano humano, mas não no plano artístico”, estes versos merecem ainda ser lidos e relidos.

O primeiro dos poemas, “Desencanto”, já traz a tônica principal da obra:

DESENCANTO

Eu faço versos como quem chora

De desalento... de desencanto...

Fecha o meu livro, se por agora

Não tens motivo nenhum de pranto.

Meu verso é sangue. Volúpia ardente...

Tristeza esparsa... remorso vão...

Dói-me nas veias. Amargo e quente,

Cai, gota a gota, do coração.

E nestes versos de angústia rouca

Assim dos lábios a vida corre,

Deixando um acre sabor na boca.

– Eu faço versos como quem morre.

Teresópolis, 1912

Destaco também o soneto “A Antônio Nobre”, dedicado ao poeta romântico português Antônio Pereira Nobre (1867-1900) que, curiosamente, esteve em Clavadel, em 1895 – antes que o lugar recebesse em seus domínios um sanatório, e lá escreveu também um soneto, intitulado “Ao cair das folhas”. O irônico é que Nobre morreu de tuberculose.

Abaixo os dois sonetos. O primeiro, de Bandeira, e o segundo, de Nobre.

A ANTÔNIO NOBRE

Tu que penaste tanto e em cujo canto

Há a ingenuidade santa do menino;

Que amaste os choupos, o dobrar do sino,

E cujo pranto faz correr o pranto:

Com que magoado olhar, magoado espanto

Revejo em teu destino o meu destino!

Essa dor de tossir bebendo o ar fino,

A esmorecer e desejando tanto...

Mas tu dormiste em paz como as crianças.

Sorriu a Glória às tuas esperanças

E beijou-te na boca... O lindo som!

Quem me dará o beijo que cobiço?

Foste conde aos vinte anos... Eu, nem isso...

Eu, não terei a Glória... nem fui bom.

AO CAIR DAS FOLHAS

Pudessem suas mãos cobrir meu rosto,

fechar-me os olhos e compor-me o leito,

quando, sequinho, as mãos em cruz no peito,

eu me for viajar para o Sol-posto.

De modo que me faça bom encosto

o travesseiro comporá com jeito.

E eu tão feliz! – Por não estar afeito,

hei-de sorrir, Senhor, quase com gosto.

Até com gosto, sim! Que faz quem vive

órfão de mimos, viúvo de esperanças,

solteiro de venturas, que não tive?

Assim, irei dormir com as crianças

quase como elas, quase sem pecados…

E acabarão enfim os meus cuidados.

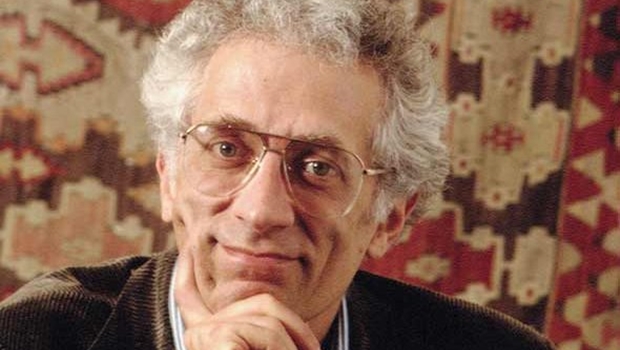

Morreu hoje, aos 77 anos de idade, em Paris, o filósofo e estudioso da literatura Tzvetan Todorov. Nascido em Sófia, capital da Bulgária, Todorov foi um dos grandes autores da segunda metade do século XX ligados ao estruturalismo, e estudado tanto por historiadores quanto por teóricos da literatura, antropólogos e psicanalistas. Entre suas principais obras estão: A Conquista da América: a questão do outro e A Gramática de Decameron.

Crianças com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) só podem alcançar seu potencial completo se acompanhadas, visto que necessitam de atenção especial de aprendizado

[caption id="attachment_86602" align="alignleft" width="300"] Willy Wonka, uma das maiores mentes da ficção, tinha alta habilidade criativa, mas pouca aptidão acadêmica e, por isso, foi muitas vezes menosprezado | Foto: Reprodução[/caption]

Johnatan Willow

Especial para o Jornal Opção

Willy Wonka é considerado, na ficção, o melhor chocolateiro e inventor de delícias do mundo. Os atributos de sua criatividade e inventividade na arte das guloseimas são tão extraordinários que temos a sensação de serem ilimitados. Em sua fábrica de chocolates, Wonka fazia tanto sucesso que acabou causando a falência de seus concorrentes. Alguns destes, por sua vez, ao invés de se reinventarem, foram buscar na espionagem industrial o segredo para tanto sucesso dos produtos Wonka. Temendo que suas receitas fabulosas fossem copiadas (afinal, um dos meios de se proteger uma propriedade intelectual, além da Patente, é por meio do segredo industrial) o inventor decide fechar a fábrica e demitir todos os empregados (todos suspeitos).

Por isso, a fábrica ficou fechada, só reabrindo depois de 15 anos, quando ocorreram os eventos já conhecidos pelos filmes e, principalmente, pela obra-prima da língua inglesa “Charlie and the Chocolate Factory” (1964). O livro do escritor galês Roald Dahl tem caráter moralista e pretende trazer uma crítica à criação paterna pautada pela falta de limites ao comportamento e outros defeitos que causariam o mau comportamento e a má criação das crianças, exceto Charlie, o garoto idealista e cheio de sonhos, filho de operários desempregados. Este é um clássico infantil que, desde sua publicação, nos Estados Unidos, já vendeu mais de 13 milhões de cópias em todo o mundo, além de ter sido traduzido para 32 idiomas e adaptado para o cinema americano um par de vezes.

Roald Dahl (1916-1990) publicou uma continuação em 1972: "Charlie and the Great Glass Elevator". Entretanto, decepcionado com a primeira adaptação aos cinemas (o primeiro, de 1971, com o falecido Gene Wilder), ele não permitiu que a continuação fosse filmada. No entanto, no segundo filme (feito por Tim Burton, em 2005, com Jhonny Depp), detalhes do segundo texto foram incluídos, já por cima do cadáver do escritor – o que ajuda a explicar o porquê de fazer duas adaptações da mesma obra infantil. Para Dahl, o foco da primeira adaptação para o cinema deveria estar no pequeno Charlie (que nomeia seu conto) e não no Sr. Wonka. Isto explica as poucas informações, no texto, da infância, educação e escolaridade do chocolateiro na obra escrita ou na primeira adaptação. Contudo, é possível inferir, pela sua exuberante produtividade inventiva, que o chocolateiro possui habilidades cognitivas acima da média, assim como Matilda, outra personagem de Dahl.

[caption id="attachment_86605" align="alignnone" width="620"]

Willy Wonka, uma das maiores mentes da ficção, tinha alta habilidade criativa, mas pouca aptidão acadêmica e, por isso, foi muitas vezes menosprezado | Foto: Reprodução[/caption]

Johnatan Willow

Especial para o Jornal Opção

Willy Wonka é considerado, na ficção, o melhor chocolateiro e inventor de delícias do mundo. Os atributos de sua criatividade e inventividade na arte das guloseimas são tão extraordinários que temos a sensação de serem ilimitados. Em sua fábrica de chocolates, Wonka fazia tanto sucesso que acabou causando a falência de seus concorrentes. Alguns destes, por sua vez, ao invés de se reinventarem, foram buscar na espionagem industrial o segredo para tanto sucesso dos produtos Wonka. Temendo que suas receitas fabulosas fossem copiadas (afinal, um dos meios de se proteger uma propriedade intelectual, além da Patente, é por meio do segredo industrial) o inventor decide fechar a fábrica e demitir todos os empregados (todos suspeitos).

Por isso, a fábrica ficou fechada, só reabrindo depois de 15 anos, quando ocorreram os eventos já conhecidos pelos filmes e, principalmente, pela obra-prima da língua inglesa “Charlie and the Chocolate Factory” (1964). O livro do escritor galês Roald Dahl tem caráter moralista e pretende trazer uma crítica à criação paterna pautada pela falta de limites ao comportamento e outros defeitos que causariam o mau comportamento e a má criação das crianças, exceto Charlie, o garoto idealista e cheio de sonhos, filho de operários desempregados. Este é um clássico infantil que, desde sua publicação, nos Estados Unidos, já vendeu mais de 13 milhões de cópias em todo o mundo, além de ter sido traduzido para 32 idiomas e adaptado para o cinema americano um par de vezes.

Roald Dahl (1916-1990) publicou uma continuação em 1972: "Charlie and the Great Glass Elevator". Entretanto, decepcionado com a primeira adaptação aos cinemas (o primeiro, de 1971, com o falecido Gene Wilder), ele não permitiu que a continuação fosse filmada. No entanto, no segundo filme (feito por Tim Burton, em 2005, com Jhonny Depp), detalhes do segundo texto foram incluídos, já por cima do cadáver do escritor – o que ajuda a explicar o porquê de fazer duas adaptações da mesma obra infantil. Para Dahl, o foco da primeira adaptação para o cinema deveria estar no pequeno Charlie (que nomeia seu conto) e não no Sr. Wonka. Isto explica as poucas informações, no texto, da infância, educação e escolaridade do chocolateiro na obra escrita ou na primeira adaptação. Contudo, é possível inferir, pela sua exuberante produtividade inventiva, que o chocolateiro possui habilidades cognitivas acima da média, assim como Matilda, outra personagem de Dahl.

[caption id="attachment_86605" align="alignnone" width="620"] Matilda era uma criança com alta habilidade acadêmica, mas que, embora autodidata, precisava de acompanhamento. Afinal, era uma criança | Foto: Reprodução[/caption]

"Matilda" (1988) era uma garota de cinco anos, autodidata e fascinada pela leitura. Ela tinha uma personalidade calma e intelectualmente fabulosa. Entretanto, ela tinha pais que a desprezavam, deixando-a sempre sozinha à própria sorte. “Aos três anos, Matilda já tinha aprendido a ler, sozinha, observando os jornais e revistas que encontrava pela casa. Com quatro anos já conseguia ler rápida e corretamente e começou, naturalmente, a se interessar avidamente por livros”. No texto, os pais da garota deixam de notar sua condição acima da média e até de se responsabilizar pela menina e por suas necessidades de aprendizagem e acompanhamento educacional. Eles passam a viver dirigindo sua atenção para a TV ou para atividades de caráter duvidoso.

Um professor minimamente qualificado e instruído é capaz de perceber e indicar sinais específicos da existência de AH/SD (Altas Habilidades/Superdotação) nos dois personagens. O conceito de AH/SD é usado para entender e identificar indivíduos que apresentam notável desempenho e elevada potencialidade em aspectos isolados ou combinados das seguintes habilidades: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as artes e capacidade psicomotora. Logo, o indivíduo superdotado é aquele que expressa alto nível de inteligência e indica desenvolvimento acelerado das funções cognitivas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), de três a cinco por cento de qualquer população nacional possui altas habilidades. Na prática, significa dizer que, dada uma empresa de 100 funcionários, cinco teriam AH/SD, numa escola de mil alunos, 50 teriam AH/SD. Isto é muita gente! E, tal montante, tem gerado preocupação em pesquisadores sobre o que é e como se dá a inteligência, produzindo teorias que foram enriquecidas nos anos 1980 e 1990 com aprimoramentos epistemológicos nas áreas de psicologia, neurociência, entre outras.

A partir destas considerações, é possível inferir que os personagens Willy Wonka e Matilda seriam, na ficção, exemplos de indivíduos que possuem, em algum grau, as Altas Habilidades para alguma área específica ou geral. O primeiro tipo de AH/SD, bastante valorizado nas escolas, é o tipo acadêmico, encontrado em Matilda e em inúmeras crianças e adultos e voltado para a busca de conhecimento. Não é raro, por exemplo, encontrar escolas e cursos pré-vestibulares oferecendo bolsas de estudo a estes indivíduos (que podem possuir, ou não, o laudo de indicação de AH/SD) com a contrapartida de estampar os rostos pintados destes garotos e garotas ostentando dez, 15 sucessos em vestibulares de Medicina. O outro, bastante problemático para muitos professores e pais, é o tipo criativo/produtivo.

O Sr. Wonka demonstra claramente este ramo das eficiências em toda a sua produção e criação. Problemático porque este talento muitas vezes vem combinado (ou confundido) com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade — o TDAH — por serem crianças desinteressadas na forma padrão de aprendizagem, porém interessadíssimas em outros assuntos ou práticas de conhecimento. Observamos que, diferente de um sujeito como Matilda (garota com AH/SD para a área acadêmica e que, por isso, tinha paixão pela leitura, pela escola, e era adorada pela Srta. Mel, sua professora), aquele sujeito do tipo criativo/produtivo tem grandes dificuldades com o ambiente escolar e com a forma de organização e ensino do conhecimento do modo padronizado, que não leva em conta suas peculiaridades como um jovem com AH/SD. Logo, o grande erro das escolas (públicas e privadas) é aplicar uma padronização do ensino supondo que haverá, por tal prática, a esperada aprendizagem igualada, padronizada, eliminadora de desigualdades; ou seja, que produzirá, como efeito, o tão sonhado "ensino de qualidade", que muitos não sabem o que significa, nem como traduzir para a prática.

A concepção de inteligência, com o passar do tempo, foi se ampliando trazendo implicações e desafios importantes para o modelo educacional, para os agentes da educação (professores, diretores, pais e tomadores de decisão política) e para a prática pedagógica. Hoje em dia, os modelos americanos do Círculo dos Três Anéis, de Joseph Renzulli (1980 em diante), a Teoria Triádica do Desenvolvimento Humano, de Robert Sternberg (1985 em diante), e a Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner (1980 em diante), são os mais conhecidos e utilizados nas escolas que trabalham com inclusão no Brasil.

Gardner, por exemplo, é um pesquisador interessado na manifestação das várias inteligências de um indivíduo, buscando enfatizar a capacidade de resolver problemas e de elaborar produtos. Para ele, o ser humano é dotado de inteligências múltiplas que incluem as dimensões linguística, lógico-matemática, espacial, musical, cinestésico-corporal, naturalista, interpessoal, e intrapessoal. Já o Modelo WICS (Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized) da Teoria Triádica do Desenvolvimento Humano, de Sternberg, veio para suprimir os testes de QI, que não davam mais conta de explicar, delimitar ou quantificar algo fluido como a inteligência. Para ele, a inteligência (chamada de Inteligência exitosa) era uma habilidade intencional para adaptar-se a diferentes ambientes, configurá-los e selecioná-los. Não obstante, os indivíduos com esta inteligência conhecem suas próprias forças e compensam suas fraquezas.

Por fim, segundo a teoria do Círculo dos Três Anéis, do psicólogo Joseph Renzulli, um dos maiores especialistas no mundo nesta área, defende um modelo segundo o qual os indivíduos com altas habilidades/superdotação são os que apresentam habilidades acima da média em relação aos seus pares, em uma ou mais áreas de inteligência; apresentam elevado nível de envolvimento com a tarefa, ou seja, são bastante motivados e comprometidos e, finalmente, possuem criatividade elevada. Para Renzulli, a AH/SD é relativa ao tempo, às pessoas e às circunstâncias, isto é, os comportamentos superdotados aparecem em determinadas pessoas, em determinados momentos e em determinadas circunstâncias.

A partir destas teorias que foram surgindo no final do século XX e início do século XXI, tomou-se consciência da importância de se tirar estes indivíduos da invisibilidade institucional (as políticas públicas e ações sociais) em que estes indivíduos se encontravam. Por isso, atualmente, as pessoas com altas habilidades são indivíduos com necessidades educacionais especiais, com direitos garantidos pela legislações brasileira e internacional. Em outras palavras, altas habilidades, por lei, é considerada parte da chamada educação inclusiva, pois é uma espécie de necessidade especial, como a deficiência também é. Porém, as iniciativas para o seu apoio ainda são insuficientes na sociedade brasileira. Acrescenta-se também que o Alto Habilidoso necessita de estímulos educacionais diferenciados, já que é imprescindível o aprofundamento nas matérias de interesse, nas quais possui alta habilidade, e o equilíbrio nas demais, nas quais provavelmente apresentará deficiência, já que praticamente se interessará apenas pela área da qual gosta. Afinal, crianças com AH/SD não constituem um grupo homogêneo, variando tanto em habilidades cognitivas quanto em nível de desempenho e personalidade.

Dessa maneira, percebemos que Matilda e Willy Wonka possuem diversos traços comuns dos alto habilidosos, dos quais podemos enumerar os principais: alto grau de curiosidade, independência, autonomia, criatividade, imaginação, iniciativa, preferência por situações/objetos novos e originalidade para resolver problemas. Entretanto, como mostram conclusões de vários estudos e teorias, quando estas habilidades surgem numa determinada criança, ela precisa ser identificada pelos professores e pais, que devem unir forças para potencializar e suplementar suas habilidades, acompanhando o sujeito rumo ao seu sucesso escolar, profissional e pessoal como é direito dela. Do contrário, habilidades extraordinárias em determinado saber ou prática (como Geografia, Física, representação teatral, escrita criativa ou... um mestre chocolateiro) podem se perder, ou pior: serem aliciadas para o (à primeira vista, interessante, porém malévolo) mundo do crime, pelas organizações criminosas e terroristas — basta observar a complexidade de ação de certos criminosos e terroristas ao redor do mundo (e até no Brasil) para constatar ali um “gênio do crime”, que poderia ter sido um gênio em qualquer-coisa.

Portanto, é preciso lutar por uma escola inclusiva que busque ter um projeto pedagógico que responda às necessidades específicas de cada aluno ou grupos de alunos. Ensino de qualidade significa propor atendimento suplementar para o aprofundamento e/ou enriquecimento curricular ao aluno com altas habilidades, flexibilizando e adaptando os currículos, as metodologias de ensino, os recursos didáticos e os processos de avaliação, tornando-os adequados ao aluno com altas habilidades, de acordo com o projeto pedagógico da escola. É direito legal deste aluno, por seu status de inclusão, ter apoio pedagógico especializado tanto na classe comum, quanto na sala de recursos. Os nossos tomadores de decisão política precisam dar todas as condições para que, cada vez mais escolas da rede regular de ensino em Goiás, através do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades Super Dotação (NAAH/S), possam prever e prover serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos para estes alunos.

Para finalizar, sabemos que nem toda criança tem a sorte de Matilda, de ser adotada por uma professora amorosa e apta para ajudá-la a cumprir seu maior sonho: ter livros em casa para ler e ser acompanhada (e respeitada) no seu próprio progresso escolar. Eu sempre me perguntei o que teria acontecido à garota se tivesse continuado naquele ambiente familiar e escolar nocivo, sem ter feito nada para mudar a própria situação. Por isso, é essencial que pais e professores de crianças com AH/SD (seja ela do tipo Willy Wonka ou do tipo Matilda) deem às crianças a chance de se desenvolver em seu próprio ritmo, aproveitando ao máximo suas potencialidades e competências. Ou seja, sem exigir além da conta, sem transformá-la num showzinho de aberrações de circo do tipo “quanto é a raiz de 49?”; sem forçar as habilidades da criança para algo que ela não tem inclinação ou sonho; sem esquecer que, apesar do telencéfalo barbaramente desenvolvido para a idade, ela ainda continua sendo uma criança que precisa se sentir segura, protegida e amada; que ela ainda erra; que é inteligente para algumas coisas e totalmente tola, sensível e ingênua para outras (e isso não é defeito).

Por outro lado, é preciso observar que há conteúdos curriculares que a criança já domina e que, se ela não for estimulada a construir novos conhecimentos — aliados à necessidade de observância às regras de convivência social e ser respeitada por seus parceiros da mesma faixa etária em sua diferença —, muito pouco servirá para o sucesso escolar e na vida, ter uma capacidade mental lendária, digna de ser citada na literatura universal. Pelo contrário, isto só produzirá aborrecimento com a escola e os colegas, desmotivação para alcançar o sucesso escolar e a liberdade incontida para desenvolver comportamentos indesejáveis e frustrantes ao longo da vida.

Johnatan Willow Dias de Andrade é professor formado em Letras pela UFG e escritor ficcionista

Matilda era uma criança com alta habilidade acadêmica, mas que, embora autodidata, precisava de acompanhamento. Afinal, era uma criança | Foto: Reprodução[/caption]

"Matilda" (1988) era uma garota de cinco anos, autodidata e fascinada pela leitura. Ela tinha uma personalidade calma e intelectualmente fabulosa. Entretanto, ela tinha pais que a desprezavam, deixando-a sempre sozinha à própria sorte. “Aos três anos, Matilda já tinha aprendido a ler, sozinha, observando os jornais e revistas que encontrava pela casa. Com quatro anos já conseguia ler rápida e corretamente e começou, naturalmente, a se interessar avidamente por livros”. No texto, os pais da garota deixam de notar sua condição acima da média e até de se responsabilizar pela menina e por suas necessidades de aprendizagem e acompanhamento educacional. Eles passam a viver dirigindo sua atenção para a TV ou para atividades de caráter duvidoso.

Um professor minimamente qualificado e instruído é capaz de perceber e indicar sinais específicos da existência de AH/SD (Altas Habilidades/Superdotação) nos dois personagens. O conceito de AH/SD é usado para entender e identificar indivíduos que apresentam notável desempenho e elevada potencialidade em aspectos isolados ou combinados das seguintes habilidades: capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as artes e capacidade psicomotora. Logo, o indivíduo superdotado é aquele que expressa alto nível de inteligência e indica desenvolvimento acelerado das funções cognitivas. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), de três a cinco por cento de qualquer população nacional possui altas habilidades. Na prática, significa dizer que, dada uma empresa de 100 funcionários, cinco teriam AH/SD, numa escola de mil alunos, 50 teriam AH/SD. Isto é muita gente! E, tal montante, tem gerado preocupação em pesquisadores sobre o que é e como se dá a inteligência, produzindo teorias que foram enriquecidas nos anos 1980 e 1990 com aprimoramentos epistemológicos nas áreas de psicologia, neurociência, entre outras.

A partir destas considerações, é possível inferir que os personagens Willy Wonka e Matilda seriam, na ficção, exemplos de indivíduos que possuem, em algum grau, as Altas Habilidades para alguma área específica ou geral. O primeiro tipo de AH/SD, bastante valorizado nas escolas, é o tipo acadêmico, encontrado em Matilda e em inúmeras crianças e adultos e voltado para a busca de conhecimento. Não é raro, por exemplo, encontrar escolas e cursos pré-vestibulares oferecendo bolsas de estudo a estes indivíduos (que podem possuir, ou não, o laudo de indicação de AH/SD) com a contrapartida de estampar os rostos pintados destes garotos e garotas ostentando dez, 15 sucessos em vestibulares de Medicina. O outro, bastante problemático para muitos professores e pais, é o tipo criativo/produtivo.

O Sr. Wonka demonstra claramente este ramo das eficiências em toda a sua produção e criação. Problemático porque este talento muitas vezes vem combinado (ou confundido) com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade — o TDAH — por serem crianças desinteressadas na forma padrão de aprendizagem, porém interessadíssimas em outros assuntos ou práticas de conhecimento. Observamos que, diferente de um sujeito como Matilda (garota com AH/SD para a área acadêmica e que, por isso, tinha paixão pela leitura, pela escola, e era adorada pela Srta. Mel, sua professora), aquele sujeito do tipo criativo/produtivo tem grandes dificuldades com o ambiente escolar e com a forma de organização e ensino do conhecimento do modo padronizado, que não leva em conta suas peculiaridades como um jovem com AH/SD. Logo, o grande erro das escolas (públicas e privadas) é aplicar uma padronização do ensino supondo que haverá, por tal prática, a esperada aprendizagem igualada, padronizada, eliminadora de desigualdades; ou seja, que produzirá, como efeito, o tão sonhado "ensino de qualidade", que muitos não sabem o que significa, nem como traduzir para a prática.

A concepção de inteligência, com o passar do tempo, foi se ampliando trazendo implicações e desafios importantes para o modelo educacional, para os agentes da educação (professores, diretores, pais e tomadores de decisão política) e para a prática pedagógica. Hoje em dia, os modelos americanos do Círculo dos Três Anéis, de Joseph Renzulli (1980 em diante), a Teoria Triádica do Desenvolvimento Humano, de Robert Sternberg (1985 em diante), e a Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner (1980 em diante), são os mais conhecidos e utilizados nas escolas que trabalham com inclusão no Brasil.

Gardner, por exemplo, é um pesquisador interessado na manifestação das várias inteligências de um indivíduo, buscando enfatizar a capacidade de resolver problemas e de elaborar produtos. Para ele, o ser humano é dotado de inteligências múltiplas que incluem as dimensões linguística, lógico-matemática, espacial, musical, cinestésico-corporal, naturalista, interpessoal, e intrapessoal. Já o Modelo WICS (Wisdom, Intelligence, and Creativity Synthesized) da Teoria Triádica do Desenvolvimento Humano, de Sternberg, veio para suprimir os testes de QI, que não davam mais conta de explicar, delimitar ou quantificar algo fluido como a inteligência. Para ele, a inteligência (chamada de Inteligência exitosa) era uma habilidade intencional para adaptar-se a diferentes ambientes, configurá-los e selecioná-los. Não obstante, os indivíduos com esta inteligência conhecem suas próprias forças e compensam suas fraquezas.

Por fim, segundo a teoria do Círculo dos Três Anéis, do psicólogo Joseph Renzulli, um dos maiores especialistas no mundo nesta área, defende um modelo segundo o qual os indivíduos com altas habilidades/superdotação são os que apresentam habilidades acima da média em relação aos seus pares, em uma ou mais áreas de inteligência; apresentam elevado nível de envolvimento com a tarefa, ou seja, são bastante motivados e comprometidos e, finalmente, possuem criatividade elevada. Para Renzulli, a AH/SD é relativa ao tempo, às pessoas e às circunstâncias, isto é, os comportamentos superdotados aparecem em determinadas pessoas, em determinados momentos e em determinadas circunstâncias.

A partir destas teorias que foram surgindo no final do século XX e início do século XXI, tomou-se consciência da importância de se tirar estes indivíduos da invisibilidade institucional (as políticas públicas e ações sociais) em que estes indivíduos se encontravam. Por isso, atualmente, as pessoas com altas habilidades são indivíduos com necessidades educacionais especiais, com direitos garantidos pela legislações brasileira e internacional. Em outras palavras, altas habilidades, por lei, é considerada parte da chamada educação inclusiva, pois é uma espécie de necessidade especial, como a deficiência também é. Porém, as iniciativas para o seu apoio ainda são insuficientes na sociedade brasileira. Acrescenta-se também que o Alto Habilidoso necessita de estímulos educacionais diferenciados, já que é imprescindível o aprofundamento nas matérias de interesse, nas quais possui alta habilidade, e o equilíbrio nas demais, nas quais provavelmente apresentará deficiência, já que praticamente se interessará apenas pela área da qual gosta. Afinal, crianças com AH/SD não constituem um grupo homogêneo, variando tanto em habilidades cognitivas quanto em nível de desempenho e personalidade.

Dessa maneira, percebemos que Matilda e Willy Wonka possuem diversos traços comuns dos alto habilidosos, dos quais podemos enumerar os principais: alto grau de curiosidade, independência, autonomia, criatividade, imaginação, iniciativa, preferência por situações/objetos novos e originalidade para resolver problemas. Entretanto, como mostram conclusões de vários estudos e teorias, quando estas habilidades surgem numa determinada criança, ela precisa ser identificada pelos professores e pais, que devem unir forças para potencializar e suplementar suas habilidades, acompanhando o sujeito rumo ao seu sucesso escolar, profissional e pessoal como é direito dela. Do contrário, habilidades extraordinárias em determinado saber ou prática (como Geografia, Física, representação teatral, escrita criativa ou... um mestre chocolateiro) podem se perder, ou pior: serem aliciadas para o (à primeira vista, interessante, porém malévolo) mundo do crime, pelas organizações criminosas e terroristas — basta observar a complexidade de ação de certos criminosos e terroristas ao redor do mundo (e até no Brasil) para constatar ali um “gênio do crime”, que poderia ter sido um gênio em qualquer-coisa.

Portanto, é preciso lutar por uma escola inclusiva que busque ter um projeto pedagógico que responda às necessidades específicas de cada aluno ou grupos de alunos. Ensino de qualidade significa propor atendimento suplementar para o aprofundamento e/ou enriquecimento curricular ao aluno com altas habilidades, flexibilizando e adaptando os currículos, as metodologias de ensino, os recursos didáticos e os processos de avaliação, tornando-os adequados ao aluno com altas habilidades, de acordo com o projeto pedagógico da escola. É direito legal deste aluno, por seu status de inclusão, ter apoio pedagógico especializado tanto na classe comum, quanto na sala de recursos. Os nossos tomadores de decisão política precisam dar todas as condições para que, cada vez mais escolas da rede regular de ensino em Goiás, através do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades Super Dotação (NAAH/S), possam prever e prover serviços de apoio pedagógico especializado em salas de recursos para estes alunos.

Para finalizar, sabemos que nem toda criança tem a sorte de Matilda, de ser adotada por uma professora amorosa e apta para ajudá-la a cumprir seu maior sonho: ter livros em casa para ler e ser acompanhada (e respeitada) no seu próprio progresso escolar. Eu sempre me perguntei o que teria acontecido à garota se tivesse continuado naquele ambiente familiar e escolar nocivo, sem ter feito nada para mudar a própria situação. Por isso, é essencial que pais e professores de crianças com AH/SD (seja ela do tipo Willy Wonka ou do tipo Matilda) deem às crianças a chance de se desenvolver em seu próprio ritmo, aproveitando ao máximo suas potencialidades e competências. Ou seja, sem exigir além da conta, sem transformá-la num showzinho de aberrações de circo do tipo “quanto é a raiz de 49?”; sem forçar as habilidades da criança para algo que ela não tem inclinação ou sonho; sem esquecer que, apesar do telencéfalo barbaramente desenvolvido para a idade, ela ainda continua sendo uma criança que precisa se sentir segura, protegida e amada; que ela ainda erra; que é inteligente para algumas coisas e totalmente tola, sensível e ingênua para outras (e isso não é defeito).

Por outro lado, é preciso observar que há conteúdos curriculares que a criança já domina e que, se ela não for estimulada a construir novos conhecimentos — aliados à necessidade de observância às regras de convivência social e ser respeitada por seus parceiros da mesma faixa etária em sua diferença —, muito pouco servirá para o sucesso escolar e na vida, ter uma capacidade mental lendária, digna de ser citada na literatura universal. Pelo contrário, isto só produzirá aborrecimento com a escola e os colegas, desmotivação para alcançar o sucesso escolar e a liberdade incontida para desenvolver comportamentos indesejáveis e frustrantes ao longo da vida.

Johnatan Willow Dias de Andrade é professor formado em Letras pela UFG e escritor ficcionista

O musical prova que os cinco garotos de Guarulhos são irrepetíveis – a não ser por quem consiga reincorporá-los

[caption id="attachment_86570" align="alignnone" width="611"] Adriano Tunes (Júlio), Élcio Bonazzi (Samuel), Ruy Brissac (Dinho), Arthur Ienzura (Sérgio) e Yudi Tamashiro (Bento) | Foto: Divulgação[/caption]

Elder Dias,

Especial para o Opção Cultural

Ali no palco, ocorria uma apresentação bonita, bem produzida, envolvente a partir de uma temática até despretensiosa. Na plateia, para aquele script, deveria haver um público infanto-juvenil, no máximo de jovens recém-saídos da adolescência. Mas o que se veem são muitos adultos, alguns de cabeças já grisalhas. Há, claro, os que se encantaram com a história mesmo tendo ela ocorrida antes de terem nascido. De toda maneira, quem chegou ao Teatro Sesi desconfiado de que veria um pastiche saiu revigorado no próprio humor.

O espetáculo é “O Musical Mamonas” e conta a trajetória meteórica do quinteto de Guarulhos que, em menos de um ano, foi do anonimato ao posto de maior fenômeno do pop-rock brasileiro e morreu em um acidente aéreo no início de março de 1996. Nesse período, o band leader Dinho (vocal), Bento Hinoto (guitarra), Júlio Rasec (teclados), e os irmãos Sérgio (bateria) e Samuel Reoli (baixo) rodaram todo o País fazendo até três shows por dia com uma música que levava o escracho ao limite e se tornando figurinhas carimbadas nas emissoras de rádio e nos programas de auditório – Jô Soares, Fausto Silva e Gugu Liberato, inclusive, são lembrados na apresentação.

O musical prova, ao contrário do que se pensava, que os Mamonas Assassinas não são irrepetíveis. O ator Ruy Brissac, especialmente. Ele não apenas “faz o papel” de Dinho. Ele o incorpora. Sua atuação é de tal qualidade que torna menor o fato de ser um sósia perfeito do vocalista. Os demais, embora não tão parecidos fisicamente, souberam da mesma forma encontrar a essência de cada integrante. A sensação, por vezes, é de estar ali com os originais– pergunte a quem viu a apresentação e acompanhou mais de perto a história da banda.

Outro diferencial da peça é uma produção esmerada – reproduzindo com fidelidade os notórios figurinos que o grupo usava – e um elenco de apoio que trabalha em ritmo frenético, cada qual interpretando diversos tipos – destaque para Bernardo Berro, o intérprete de Rafael Ramos, o Rafinha, da banda Baba Cósmica, que convence o pai, João Augusto, a gravar o que seria o único disco do quinteto. A duração do musical é de mais de duas horas, com pausa para um intervalo de 15 minutos (com certeza mais para descanso do próprio elenco).

Ao fim, a sensação que fica é de ter estado presente, ali, não a um show exatamente, mas a um espetáculo dos Mamonas – eles eram multiartistas, mais do que um grupo de rock. Um talento para a comédia e o besteirol genuíno que nunca poderia ser atingido com o projeto anterior deles próprios e que tinha o irônico nome de Utopia, uma banda que pretendia fazer rock progressivo.

Mas, é bom ressaltar: não há como repetir uma trajetória dessas além de algo que os represente tão bem, como a peça dirigida por José Possi Neto. “O Musical Mamonas” conta uma história que hoje não se faria acontecer, porque praticamente nenhuma letra passaria a salvo do crivo do politicamente correto. O relato da suruba violenta de “O Vira”, os palavrões de “1406” e os erros de português em “Chopis Centis” (duas excelentes sátiras ao consumismo), a odisseia de retirante em “Jumento Celestino” e as insinuações eróticas de “Robocop Gay”, entre outras, não sairiam impunes diante da patrulha virtual e do ativismo de detalhes.

Era outro contexto, como eram os tempos dos esquetes de “Os Trapalhões” e, lá atrás, os escritos de Monteiro Lobato. De qualquer forma, quem vê a peça se vê nos anos 90 e quer mesmo é diversão. Foram só três noites em Goiânia e foi pouco. A casa sempre lotada só confirma que a história dos garotos está viva, mesmo mais de duas décadas depois de tudo acontecer. Por quê? Talvez pelo fato de as personalidades autênticas de Dinho e cia., em meio a um show business cheio de normas e fricotes, terem representado boa parte da população brasileira que dá duro para encontrar seu lugar ao sol e serem reconhecidos.

Elder Dias é redator-chefe do Jornal Opção.

Adriano Tunes (Júlio), Élcio Bonazzi (Samuel), Ruy Brissac (Dinho), Arthur Ienzura (Sérgio) e Yudi Tamashiro (Bento) | Foto: Divulgação[/caption]

Elder Dias,

Especial para o Opção Cultural

Ali no palco, ocorria uma apresentação bonita, bem produzida, envolvente a partir de uma temática até despretensiosa. Na plateia, para aquele script, deveria haver um público infanto-juvenil, no máximo de jovens recém-saídos da adolescência. Mas o que se veem são muitos adultos, alguns de cabeças já grisalhas. Há, claro, os que se encantaram com a história mesmo tendo ela ocorrida antes de terem nascido. De toda maneira, quem chegou ao Teatro Sesi desconfiado de que veria um pastiche saiu revigorado no próprio humor.

O espetáculo é “O Musical Mamonas” e conta a trajetória meteórica do quinteto de Guarulhos que, em menos de um ano, foi do anonimato ao posto de maior fenômeno do pop-rock brasileiro e morreu em um acidente aéreo no início de março de 1996. Nesse período, o band leader Dinho (vocal), Bento Hinoto (guitarra), Júlio Rasec (teclados), e os irmãos Sérgio (bateria) e Samuel Reoli (baixo) rodaram todo o País fazendo até três shows por dia com uma música que levava o escracho ao limite e se tornando figurinhas carimbadas nas emissoras de rádio e nos programas de auditório – Jô Soares, Fausto Silva e Gugu Liberato, inclusive, são lembrados na apresentação.

O musical prova, ao contrário do que se pensava, que os Mamonas Assassinas não são irrepetíveis. O ator Ruy Brissac, especialmente. Ele não apenas “faz o papel” de Dinho. Ele o incorpora. Sua atuação é de tal qualidade que torna menor o fato de ser um sósia perfeito do vocalista. Os demais, embora não tão parecidos fisicamente, souberam da mesma forma encontrar a essência de cada integrante. A sensação, por vezes, é de estar ali com os originais– pergunte a quem viu a apresentação e acompanhou mais de perto a história da banda.

Outro diferencial da peça é uma produção esmerada – reproduzindo com fidelidade os notórios figurinos que o grupo usava – e um elenco de apoio que trabalha em ritmo frenético, cada qual interpretando diversos tipos – destaque para Bernardo Berro, o intérprete de Rafael Ramos, o Rafinha, da banda Baba Cósmica, que convence o pai, João Augusto, a gravar o que seria o único disco do quinteto. A duração do musical é de mais de duas horas, com pausa para um intervalo de 15 minutos (com certeza mais para descanso do próprio elenco).

Ao fim, a sensação que fica é de ter estado presente, ali, não a um show exatamente, mas a um espetáculo dos Mamonas – eles eram multiartistas, mais do que um grupo de rock. Um talento para a comédia e o besteirol genuíno que nunca poderia ser atingido com o projeto anterior deles próprios e que tinha o irônico nome de Utopia, uma banda que pretendia fazer rock progressivo.

Mas, é bom ressaltar: não há como repetir uma trajetória dessas além de algo que os represente tão bem, como a peça dirigida por José Possi Neto. “O Musical Mamonas” conta uma história que hoje não se faria acontecer, porque praticamente nenhuma letra passaria a salvo do crivo do politicamente correto. O relato da suruba violenta de “O Vira”, os palavrões de “1406” e os erros de português em “Chopis Centis” (duas excelentes sátiras ao consumismo), a odisseia de retirante em “Jumento Celestino” e as insinuações eróticas de “Robocop Gay”, entre outras, não sairiam impunes diante da patrulha virtual e do ativismo de detalhes.

Era outro contexto, como eram os tempos dos esquetes de “Os Trapalhões” e, lá atrás, os escritos de Monteiro Lobato. De qualquer forma, quem vê a peça se vê nos anos 90 e quer mesmo é diversão. Foram só três noites em Goiânia e foi pouco. A casa sempre lotada só confirma que a história dos garotos está viva, mesmo mais de duas décadas depois de tudo acontecer. Por quê? Talvez pelo fato de as personalidades autênticas de Dinho e cia., em meio a um show business cheio de normas e fricotes, terem representado boa parte da população brasileira que dá duro para encontrar seu lugar ao sol e serem reconhecidos.

Elder Dias é redator-chefe do Jornal Opção.

O poeta Fernando Pessoa, em seu livro “Mensagem”, escreveu os seguintes versos: “O céu estrela o azul e tem grandeza./ Este, que teve a fama e a glória tem,/ Imperador da língua portuguesa,/ Foi-nos um céu também.” Estes são versos dedicados a Padre Antônio Vieira, um dos mais importantes escritores e oradores da história universal, e um dos pilares da Língua Portuguesa. Não é de modo algum exagerado que Pessoa tenha lhe dado o epíteto de “Imperador” da língua. Nascido em Lisboa, em 6 de fevereiro de 1608, o jesuíta Vieira, ao lado de Camões, foi responsável por consolidar o português, em toda a sua ossatura, carne e nervura: estrutura sintática, estilística, etc. E isto aliado a uma assombrosa erudição, que congregava os clássicos latinos (sobretudo Cícero e Sêneca) e toda a tradição católica. Como forma de celebrar a data, disponibilizamos abaixo um vídeo com Alcir Pécora, especialista em Vieira, entrevistado por Pedro Paulo Funari. Na sequência, segue um trecho do Sermão do Mandato, em que Vieira trata do tempo como um dos remédios para a “cura do amor”. https://www.youtube.com/watch?v=o8oNjDN_t_Y Excerto do Sermão do Mandato, pregado em Lisboa, no Hospital Real, no ano de 1643: “O primeiro remédio que dizíamos é o tempo. Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas de mármore, quanto mais a corações de cera! São as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco, que terem durado muito. São como as linhas que partem do centro para a circunferência, que, quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos sabiamente pintaram o amor menino, porque não há amor tão robusto, que chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou a natureza o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco, com que já não tira, embota-lhe as setas, com que já não fere, abre-lhe os olhos, com que vê o que não via, e faz-lhe crescer as asas, com que voa e foge. A razão natural de toda esta diferença, é porque o tempo tira a novidade às coisas, descobre-lhes os defeitos, enfastia-lhes o gosto, e basta que sejam usadas para não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor? O mesmo amar é causa de não amar, e o ter amado muito, de amar menos. Baste por todos os exemplos o do amor de Davi. Amou Davi a Bersabé com aqueles extremos que todos sabem, e, sendo o coração deste homem feito pelos moldes do coração de Deus, e Deus tão picado de ciúmes, como ele confessa de si: Ego Deus zelotes, coisa é digníssima de grande reparo que o mesmo Deus o deixasse continuar naquele amor, sem lhe procurar o remédio, senão ao cabo de um ano, quando o mandou reduzir pelo profeta Natã. Quanto Deus sentisse este desamor de Davi, bem se vê da circunstância deste mesmo cuidado, pois ele, sendo o ofendido, foi o que solicitou a reconciliação, sem esperar que Davi a procurasse. Pois, se Deus queria e desejava tanto que Davi se apartasse do amor de Bersabé, por que dilatou esta diligência tanto tempo, e não lhe procurou o remédio senão no fim de um ano? Pois esse mesmo ano, e esse mesmo tempo foi o primeiro remédio com que o começou a curar. As outras enfermidades têm na dilação o maior perigo; a do amor tem na mesma dilação o melhor remédio. Via, o que só vê os corações dos homens, que, enquanto duravam aqueles primeiros fervores da afeição de Davi, dificultosamente se lhe havia de arrancar do coração um amor em que estava tão empenhado; pois deixe-se a cura ao tempo, que ele pouco a pouco o irá dispondo, e assim foi. Ao princípio não reparava Davi no que devia ao vassalo, nem no que se devia a si, nem no que devia a Deus: matava homens, perdia exércitos, não fazia caso da fama nem da consciência, que tanta violência trazia aquele bravo incêndio em seus princípios; mas foi andando um dia e outro dia, foi passando uma semana e outra semana, foi continuando um mês e outro mês, e quando já chegou o fim do ano, em que estado estava o amor de Davi? Estava a chaga tão disposta, o coração tão moderado, e o calor tão remetido, que bastou uma só palavra do profeta para o sarar de todo. O que era desejo se trocou subitamente em dor; o que era cegueira, em luz; o que era gosto, em lágrimas; e o que era amor, em arrependimento. E se tanto pode um ano, que farão os muitos? Estes são os poderes do tempo sobre o amor. Mas sobre qual amor? Sobre o amor humano, que é fraco; sobre o amor humano, que é inconstante; sobre o amor humano, que não se governa por razão, senão por apetite; sobre o amor humano, que, ainda quando parece mais fino, é grosseiro e imperfeito. O amor, a quem remediou e pôde curar o tempo, bem poderá ser que fosse doença, mas não é amor. O amor perfeito, e que só merece o nome de amor, vive imortal sobre a esfera da mudança, e não chegam lá as jurisdições do tempo. Nem os anos o diminuem, nem os séculos o enfraquecem, nem as eternidades o cansam: Omni tempore diligit, qui amicus est, disse nos seus Provérbios o Salomão da Lei Velha; e o Salomão da Nova, Santo Agostinho, comentando o mesmo texto, penetrou o fundo dele com esta admirável sentença: Manifeste declarans amicitiam aeternam esse, si vera est; si autem desierit, nunquam vera fuit: Quis-nos declarar Salomão — diz Agostinho — que o amor que é verdadeiro tem obrigação de ser eterno, porque, se em algum tempo deixou de ser, nunca foi amor: Si autem desierit, nunquam vera fuit. Notável dizer! Em todas as outras coisas o deixar de ser é sinal de que já foram; no amor o deixar de ser é sinal de nunca ter sido. Deixou de ser? Pois nunca foi. Deixastes de amar? Pois nunca amastes. O amor que não é de todo o tempo, e de todos os tempos, não é amor, nem foi, porque se chegou a ter fim, nunca teve princípio. É como a eternidade, que se, por impossível, tivera fim, não teria sido eternidade: Declarans amicitiam aeternam esse, si vera est.”

A ficção científica envereda pelas possibilidades e fantasias e, por isso, é possível que a língua de uma raça alienígena os faça ver o futuro antes do presente. Aí está o motivo de o filme “A Chegada” ser tão interessante

Anderson Fonseca

Especial para o Jornal Opção

Em 1988, o cosmólogo Stephen W. Hawking, na obra “Uma breve história do tempo”, afirmou que nosso “senso objetivo de direção do tempo, a seta psicológica do tempo, é determinado dentro do nosso cérebro pela seta termodinâmica do tempo”. Isto significa que, à medida que a desordem aumenta, o tempo é medido na mesma direção. É por esta razão que somos capazes de lembrar o passado, mas não perceber o futuro. Lembramos as coisas “na ordem em que a entropia aumenta”. A seta do tempo aponta para o futuro.

Se você pudesse visualizar minha escrivaninha, antes de eu sentar para escrever este artigo, a veria organizada; infelizmente, para o azar de minha esposa, ela agora encontra-se repleta de livros, papeis e canetas. Sou capaz de lembrar como estava antes, refazer o caminho no tempo da memória e visualizar mentalmente a mesa organizada até o instante presente, porque meu cérebro processa as informações do ambiente, segundo as leis da termodinâmica. Se o cérebro não obedecesse às leis da termodinâmica, é possível que sua percepção do tempo fosse bastante diferente. Talvez fossemos capazes de ver o futuro antes do passado. A casualidade, portanto, seria rompida.

[relacionadas artigos="86119"]

Os efeitos conhecidos antes mesmo da causa implicariam em uma profunda revisão do conceito de livre-arbítrio. Mas não temos esta sorte. O universo se expande há 15 bilhões de anos em uma única direção (do passado ao futuro) e é em torno desta realidade que a vida se organiza. Nosso pensamento sucede-se, justamente, no tempo, e a estrutura da linguagem reproduz tal direção. A sintaxe, por exemplo, na língua portuguesa, é construída da esquerda para a direita, isto é, do passado ao futuro, porque nossa percepção do espaço e do tempo é linguisticamente equivalente.

Quando uma criança elabora a sentença, “Eu comi o biscoito”, a colocação do verbo é à esquerda do objeto que se situa como um projeto futuro da ação. A intenção da criança era comer o biscoito e a ação encontra-se no futuro da intencionalidade, onde o objeto é visado. No momento em que o objeto é alcançado, a ordem dos eventos é estruturada de acordo com a percepção e a intencionalidade, ou seja, a ação antecede o objeto, logo, no passado (situado à esquerda no espaço) e o objeto em seu futuro (à direita).

Portanto, a sintaxe é estruturada reproduzindo a seta psicológica do tempo no espaço. Qual a causa desta organização? Para alguns psicólogos, linguistas e neurocientistas, a resposta está no idioma. Não seria efeito somente da entropia, mas a língua teria um papel fundamental na percepção e ordem dos eventos no tempo. A grande questão envolvida na língua é saber se ela é um espelho da realidade ou participa de sua criação.

Entre 1920 e 1930, os linguistas Edward Sapir e Benjamim Lee Whorf defenderam que o vocabulário e a estrutura da língua influencia o pensamento. Tal posição ficou conhecida como hipótese de Sapir-Whorf. O que motivou Whorf foi seu interesse na língua dos índios Hopi, da América do Norte, ao perceber, ainda que de forma errônea, que ela não continha marcadores temporais, levando à existência de uma visão atemporal do mundo. Mesmo errado, Whorf elaborou uma hipótese que mais tarde foi comprovada. Chama a atenção, contudo, o fato dele ter sido motivado pela busca em entender a relação entre a língua e a percepção do tempo. Hoje, sabe-se que os signos linguísticos exercem influência sobre as estruturas mentais e visão de mundo.

O psicólogo Stephen C. Levinson, do Instituto Max-Planck, demonstrou como a língua afeta a orientação espacial. Uma comunidade aborígene do norte da Austrália chamada Pormpuraaw não faz uso de termos usados ao espaço como direita e esquerda, mas dos pontos cardeais (norte, sul, leste, oeste). Digamos que você esteja a conversar com um falante da língua kuuk thaayorre e você pergunta: “Em que direção está o vaso sobre a mesa?”. Ele, dependendo de sua própria posição no espaço, irá responder: “Ao meu norte”, enquanto você diria “À minha esquerda”. Devido à sua criação na língua portuguesa, você, leitor, descreve o tempo como “adiante” ou “para trás”, enquanto o kuuk thaayorre descreve a partir dos pontos cardeais. Assim, a maneira como pensamos o espaço influencia como descrevemos o tempo.

O filólogo Ludwig Jäger, da escola técnica de Aacher, afirmou, em artigo publicado na Scientific American Brasil, de 2005, intitulado “A palavra cria o mundo”, que a materialidade da língua (isto é, os conceitos) exercem influência sobre a estrutura mental. A cientista cognitiva Lera Boroditsky defende que a língua influencia o modo como lembramos os fatos. Ambos estabelecem correlação entre cognição e linguagem. Porém, a língua também modifica a cultura, assim como por ela é transformada, chegando a alterar a forma como uma sociedade descreve o tempo.

Em 1999, o antropólogo Kevin K. Birth publicou um livro abordando a consciência temporal na cidade de Trinidad, e afirmou haver uma diferença entre a forma de pensar o tempo no cotidiano de sua concepção cultural. Um grupo de agricultores, por exemplo, não entenderam frases como “tempo é dinheiro”, enquanto alfaiates entenderam o conceito. Da mesma forma, um falante da língua portuguesa, nascido e criado em Minas Gerais, terá uma visão do tempo diferente da minha, nascido e criado no Rio de Janeiro. Os mulçumanos têm o passado vivo no presente.

Nossa própria visão do tempo é colonizada, herança dos portugueses, e, portanto, herança ocidental, de uma cultura cristã voltada para o futuro (o retorno do messias, por isso, tempo messiânico). Mas esta ótica é consequência do idioma. Não podemos de forma alguma conceber o tempo sem levar em consideração a influência da linguagem. Mesmo que nossa seta psicológica do tempo seja um efeito das leis da termodinâmica, às quais nosso cérebro obedece na organização das informações, é inegável que a subjetividade interfira nessa mesma estrutura, modificando nossa cognição.

A tribo Pirahã, do Amazonas, descoberta pelo missionário e linguista Dan Everett, não possui termos para designar quantidades e números, mas palavras como “tudo”, “muito”, “pouco”. Além disso, não tem adjetivos específicos para cores nem tempos verbais precisos. Everett tentou educá-los na cultura ocidental, mas fracassou, porque a língua dos Pirahã afetou sua cognição. Já a tribo Himba, da Namíbia, estudada pelo psicólogo Jules Davidoff, da Universidade de Londres, não possui em sua língua uma palavra para a cor azul, embora tenha um número maior que o inglês de termos para a cor verde.

Em um experimento realizado com alguns membros da tribo para identificar em um círculo com 11 quadrados verdes e um azul, o quadrado diferente, poucos conseguiram identificar e isso levou bastante tempo. A razão para eles não identificarem de imediato deve-se à falta de um nome, em sua língua, para a cor azul. Davidoff defende que sem uma palavra para a cor, se torna difícil perceber nela algo que a torne única. O estudo levou à descoberta de que a nomeação de algo altera a forma como o percebemos.

Para o físico Michio Kaku, da Universidade de Nova York, a consciência humana é uma forma específica de consciência que simula o futuro, a partir de um modelo criado do mundo ao longo do tempo. Sua teoria surge da ideia de o cérebro obedecer às leis da termodinâmica. Juntando tijolos e cimento, posso afirmar que a linguagem humana é estruturada dentro de um modelo do espaço e tempo, simultaneamente reproduzindo e afetando a própria estrutura.

Isso tudo nos leva à pergunta: E se uma sociedade alienígena não percebesse a seta psicológica do tempo da mesma forma que a humana? E se o seu idioma reproduzisse esta percepção? Essas indagações estão presentes no filme “A Chegada”, do diretor Denis Villeneuve, indicado a oito categorias do Oscar. A resposta à pergunta é: A seta psicológica do tempo é uma consequência da expansão do universo. Não importa, então, em que planeta surja vida inteligente, ela perceberá o tempo da mesma forma que o homem. Se houver uma diferença, estará na descrição e na cultura.

Quando aprendemos uma nova língua nossa visão de mundo é também afetada, como ocorreu com Dan Everett que, após seu contato com a tribo Pirahã, tornou-se ateu. Ao aprender, portanto uma nova língua, nossa construção do real é transformada. Se, de um lado, a seta psicológica do tempo não muda, do outro, nossa forma de descrevê-lo, sim. Neste caso específico, a doutora Louise Banks (personagem interpretada pela atriz Amy Adams), sofreria influência da língua alienígena na sua concepção do tempo e espaço.

A não ser, hipoteticamente, que a raça viesse de um universo taquiônico (táquions são partículas hipotéticas que se movem mais rápido que a luz), seria, sim, possível que esta raça conhecesse o futuro antes do passado. Ou, se a realidade for não-local e todo o universo, desde o Big Bang até este instante em que escrevo, fosse entrelaçado quanticamente de modo a não haver diferença entre passado e futuro, seria possível que fosse dotada da habilidade de vidência. A consequência seria uma linguagem estruturada em sentenças inteiras e não em uma sucessão de palavras como ocorre em nossa língua. Como a distinção entre passado e futuro é nula, eles perceberiam o tempo não como uma seta, mas como um círculo ou um mosaico.

Mas isso é apenas uma hipótese. A ficção científica envereda pelas possibilidades e fantasias. Se uma delas for provável, será maravilhoso. Aí está o motivo de o filme “A Chegada” ser tão interessante.

Anderson Fonseca é escritor

Anderson Fonseca

Especial para o Jornal Opção

Em 1988, o cosmólogo Stephen W. Hawking, na obra “Uma breve história do tempo”, afirmou que nosso “senso objetivo de direção do tempo, a seta psicológica do tempo, é determinado dentro do nosso cérebro pela seta termodinâmica do tempo”. Isto significa que, à medida que a desordem aumenta, o tempo é medido na mesma direção. É por esta razão que somos capazes de lembrar o passado, mas não perceber o futuro. Lembramos as coisas “na ordem em que a entropia aumenta”. A seta do tempo aponta para o futuro.

Se você pudesse visualizar minha escrivaninha, antes de eu sentar para escrever este artigo, a veria organizada; infelizmente, para o azar de minha esposa, ela agora encontra-se repleta de livros, papeis e canetas. Sou capaz de lembrar como estava antes, refazer o caminho no tempo da memória e visualizar mentalmente a mesa organizada até o instante presente, porque meu cérebro processa as informações do ambiente, segundo as leis da termodinâmica. Se o cérebro não obedecesse às leis da termodinâmica, é possível que sua percepção do tempo fosse bastante diferente. Talvez fossemos capazes de ver o futuro antes do passado. A casualidade, portanto, seria rompida.

[relacionadas artigos="86119"]

Os efeitos conhecidos antes mesmo da causa implicariam em uma profunda revisão do conceito de livre-arbítrio. Mas não temos esta sorte. O universo se expande há 15 bilhões de anos em uma única direção (do passado ao futuro) e é em torno desta realidade que a vida se organiza. Nosso pensamento sucede-se, justamente, no tempo, e a estrutura da linguagem reproduz tal direção. A sintaxe, por exemplo, na língua portuguesa, é construída da esquerda para a direita, isto é, do passado ao futuro, porque nossa percepção do espaço e do tempo é linguisticamente equivalente.

Quando uma criança elabora a sentença, “Eu comi o biscoito”, a colocação do verbo é à esquerda do objeto que se situa como um projeto futuro da ação. A intenção da criança era comer o biscoito e a ação encontra-se no futuro da intencionalidade, onde o objeto é visado. No momento em que o objeto é alcançado, a ordem dos eventos é estruturada de acordo com a percepção e a intencionalidade, ou seja, a ação antecede o objeto, logo, no passado (situado à esquerda no espaço) e o objeto em seu futuro (à direita).

Portanto, a sintaxe é estruturada reproduzindo a seta psicológica do tempo no espaço. Qual a causa desta organização? Para alguns psicólogos, linguistas e neurocientistas, a resposta está no idioma. Não seria efeito somente da entropia, mas a língua teria um papel fundamental na percepção e ordem dos eventos no tempo. A grande questão envolvida na língua é saber se ela é um espelho da realidade ou participa de sua criação.

Entre 1920 e 1930, os linguistas Edward Sapir e Benjamim Lee Whorf defenderam que o vocabulário e a estrutura da língua influencia o pensamento. Tal posição ficou conhecida como hipótese de Sapir-Whorf. O que motivou Whorf foi seu interesse na língua dos índios Hopi, da América do Norte, ao perceber, ainda que de forma errônea, que ela não continha marcadores temporais, levando à existência de uma visão atemporal do mundo. Mesmo errado, Whorf elaborou uma hipótese que mais tarde foi comprovada. Chama a atenção, contudo, o fato dele ter sido motivado pela busca em entender a relação entre a língua e a percepção do tempo. Hoje, sabe-se que os signos linguísticos exercem influência sobre as estruturas mentais e visão de mundo.

O psicólogo Stephen C. Levinson, do Instituto Max-Planck, demonstrou como a língua afeta a orientação espacial. Uma comunidade aborígene do norte da Austrália chamada Pormpuraaw não faz uso de termos usados ao espaço como direita e esquerda, mas dos pontos cardeais (norte, sul, leste, oeste). Digamos que você esteja a conversar com um falante da língua kuuk thaayorre e você pergunta: “Em que direção está o vaso sobre a mesa?”. Ele, dependendo de sua própria posição no espaço, irá responder: “Ao meu norte”, enquanto você diria “À minha esquerda”. Devido à sua criação na língua portuguesa, você, leitor, descreve o tempo como “adiante” ou “para trás”, enquanto o kuuk thaayorre descreve a partir dos pontos cardeais. Assim, a maneira como pensamos o espaço influencia como descrevemos o tempo.

O filólogo Ludwig Jäger, da escola técnica de Aacher, afirmou, em artigo publicado na Scientific American Brasil, de 2005, intitulado “A palavra cria o mundo”, que a materialidade da língua (isto é, os conceitos) exercem influência sobre a estrutura mental. A cientista cognitiva Lera Boroditsky defende que a língua influencia o modo como lembramos os fatos. Ambos estabelecem correlação entre cognição e linguagem. Porém, a língua também modifica a cultura, assim como por ela é transformada, chegando a alterar a forma como uma sociedade descreve o tempo.

Em 1999, o antropólogo Kevin K. Birth publicou um livro abordando a consciência temporal na cidade de Trinidad, e afirmou haver uma diferença entre a forma de pensar o tempo no cotidiano de sua concepção cultural. Um grupo de agricultores, por exemplo, não entenderam frases como “tempo é dinheiro”, enquanto alfaiates entenderam o conceito. Da mesma forma, um falante da língua portuguesa, nascido e criado em Minas Gerais, terá uma visão do tempo diferente da minha, nascido e criado no Rio de Janeiro. Os mulçumanos têm o passado vivo no presente.

Nossa própria visão do tempo é colonizada, herança dos portugueses, e, portanto, herança ocidental, de uma cultura cristã voltada para o futuro (o retorno do messias, por isso, tempo messiânico). Mas esta ótica é consequência do idioma. Não podemos de forma alguma conceber o tempo sem levar em consideração a influência da linguagem. Mesmo que nossa seta psicológica do tempo seja um efeito das leis da termodinâmica, às quais nosso cérebro obedece na organização das informações, é inegável que a subjetividade interfira nessa mesma estrutura, modificando nossa cognição.

A tribo Pirahã, do Amazonas, descoberta pelo missionário e linguista Dan Everett, não possui termos para designar quantidades e números, mas palavras como “tudo”, “muito”, “pouco”. Além disso, não tem adjetivos específicos para cores nem tempos verbais precisos. Everett tentou educá-los na cultura ocidental, mas fracassou, porque a língua dos Pirahã afetou sua cognição. Já a tribo Himba, da Namíbia, estudada pelo psicólogo Jules Davidoff, da Universidade de Londres, não possui em sua língua uma palavra para a cor azul, embora tenha um número maior que o inglês de termos para a cor verde.

Em um experimento realizado com alguns membros da tribo para identificar em um círculo com 11 quadrados verdes e um azul, o quadrado diferente, poucos conseguiram identificar e isso levou bastante tempo. A razão para eles não identificarem de imediato deve-se à falta de um nome, em sua língua, para a cor azul. Davidoff defende que sem uma palavra para a cor, se torna difícil perceber nela algo que a torne única. O estudo levou à descoberta de que a nomeação de algo altera a forma como o percebemos.

Para o físico Michio Kaku, da Universidade de Nova York, a consciência humana é uma forma específica de consciência que simula o futuro, a partir de um modelo criado do mundo ao longo do tempo. Sua teoria surge da ideia de o cérebro obedecer às leis da termodinâmica. Juntando tijolos e cimento, posso afirmar que a linguagem humana é estruturada dentro de um modelo do espaço e tempo, simultaneamente reproduzindo e afetando a própria estrutura.

Isso tudo nos leva à pergunta: E se uma sociedade alienígena não percebesse a seta psicológica do tempo da mesma forma que a humana? E se o seu idioma reproduzisse esta percepção? Essas indagações estão presentes no filme “A Chegada”, do diretor Denis Villeneuve, indicado a oito categorias do Oscar. A resposta à pergunta é: A seta psicológica do tempo é uma consequência da expansão do universo. Não importa, então, em que planeta surja vida inteligente, ela perceberá o tempo da mesma forma que o homem. Se houver uma diferença, estará na descrição e na cultura.

Quando aprendemos uma nova língua nossa visão de mundo é também afetada, como ocorreu com Dan Everett que, após seu contato com a tribo Pirahã, tornou-se ateu. Ao aprender, portanto uma nova língua, nossa construção do real é transformada. Se, de um lado, a seta psicológica do tempo não muda, do outro, nossa forma de descrevê-lo, sim. Neste caso específico, a doutora Louise Banks (personagem interpretada pela atriz Amy Adams), sofreria influência da língua alienígena na sua concepção do tempo e espaço.

A não ser, hipoteticamente, que a raça viesse de um universo taquiônico (táquions são partículas hipotéticas que se movem mais rápido que a luz), seria, sim, possível que esta raça conhecesse o futuro antes do passado. Ou, se a realidade for não-local e todo o universo, desde o Big Bang até este instante em que escrevo, fosse entrelaçado quanticamente de modo a não haver diferença entre passado e futuro, seria possível que fosse dotada da habilidade de vidência. A consequência seria uma linguagem estruturada em sentenças inteiras e não em uma sucessão de palavras como ocorre em nossa língua. Como a distinção entre passado e futuro é nula, eles perceberiam o tempo não como uma seta, mas como um círculo ou um mosaico.

Mas isso é apenas uma hipótese. A ficção científica envereda pelas possibilidades e fantasias. Se uma delas for provável, será maravilhoso. Aí está o motivo de o filme “A Chegada” ser tão interessante.

Anderson Fonseca é escritor

Noutros termos, o que Fernand Braudel esperava de Gilberto Freyre era uma ampliação dos horizontes da casa grande para além das senzalas, e dos sobrados para além dos mocambos

Com uma violência que funciona praticamente como personagem autônomo, o longa, que marca o retorno de Mel Gibson à direção, foi salvo por Andrew Garfield

Para a pesquisadora cubana Daylalis González Perdomo, Confaloni desenvolveu um estilo único, que pode ser definido como simbolismo-expressionista

De Itamar Assumpção e Dalto a Megadeth e Barry McGuire, passando por Pearl Jam e outros mais. Com essa variedade de som, apresentamos mais uma vez a Playlist Opção, que reúne as músicas mais ouvidas, durante a semana, pela galera que compõe a equipe do jornal. É só dar play para conferir. Megadeth – Peace Sells https://youtu.be/5qmCuwDYidw Ariana Grande - Everyday https://youtu.be/LELFIuhSPCI Barry McGuire – Eve Of Destruction https://youtu.be/qfZVu0alU0I Itamar Assumpção – Embalos https://www.youtube.com/watch?v=Qt6Jj0Vt0ts Pearl Jam – Do The Evolution https://www.youtube.com/watch?v=aDaOgu2CQtI Rihanna – Needed Me https://www.youtube.com/watch?v=wfN4PVaOU5Q JJ Grey & Mofro – Somebody Else (Bing Launge) https://www.youtube.com/watch?v=Ar6mcBhaDvw Dua Lipa – Last Dance https://www.youtube.com/watch?v=lwZqbQL4H4Q Dalto – Pessoa https://www.youtube.com/watch?v=7iBMoATlYwQ

Já tradicional no calendário goiano, a mostra "o Amor, a Morte e as Paixões" ganha força a cada ano e, em sua 10ª edição, exibirá 100 filmes de 33 países. A mostra, que tem curadoria de Lisandro Nogueira, acontece nos Cinemas Lumière do Shopping Bouganville entre os dias 15 de fevereiro e 1º de março. As vendas de ingressos e passaportes começam nesta sexta-feira, a partir das 18h. Para assistir a um filme, o ingresso custa R$ 13 — professores pagam R$ 10. Os passaportes terão três categorias: Bronze (10 ingressos - R$ 120), Prata (20 ingressos - R$ 220) e Ouro (30 ingressos - R$ 300). Veja a lista: Coragem Jackie O colar de Coralina Esperando acordada De punhos cerrados Assim que abro meus olhos A passageira Eu, Daniel Blake A última lição Para ter onde ir A repartição do tempo Os belos dias de aranjuez Para Francisco - Conquistando corações Eu, Olga Hepnarová É apenas o fim do mundo Viva A espera Para ter onde ir Como você é Cinquenta tons mais escuros Travessia Love A assassina Os anarquistas Incompreendida O amor no divã O grande dia Minha vida de abobrinha O clube John From O ídolo Comeback Amor e amizade Degradé Nas estradas do Nepal Noite de verão em Barcelona Cinema novo A grande muralha Más notícias para o Sr. Mars Phoenix Astrágalo Apocalypse Now A tartaruga vermelha A Odisseia de Alice Pássaro branco na nevasca Amnésia Eu não sou seu negro Blind Fátima Terra e Luz A qualquer custo Romance à Francesa As confissões Much Loved Canção da volta O valor de um homem Marguerite e Julien: um amor proibido Kiki - os segregos do desejo Indignação Evento Kellen A juventude Aliados Lion O apartamento Invasão Zumbi Uma história de loucura White God Capitão Fantástico Depois da tempestade Belas famílias Elis Os cavaleiros brancos A chegada A comunidade A jovem rainha A garota desconhecida Quando o dia chegar Moonlight Jovens, louco e rebeldes Kóblic Ninguém deseja a noite Neruda Sete minutos depois da meia noite Elle Animais noturnos Variações de casa nova Sangue do meu sangue A criada Toni Erdmann O lamento Aquarius Manchester à beira-mar Estados Unidos pelo amor Como você é Armas na mesa Um estado de liberdade La La Land Estrelas além do tempo A programação pode ser conferida aqui.

Sentimos angústia quando o mundo simbólico que nos sustenta é ameaçado. Vemos isso, por exemplo, nas presenças invisíveis mas ameaçadoras do Predador e do Alien

[caption id="attachment_86245" align="aligncenter" width="620"] Major Alan Dutch (Arnold Schwarzenegger) é surpreendido ao ver o sargento Billy (Sonny Landham) paralisado na floresta. Mesmo sem ver, Billy sabia que ali estava uma ameaça e sentia-se angustiado | Foto: Reprodução - "O Predador"[/caption]

Cristiano Pimenta

Especial para o Jornal Opção