Opção cultural

[caption id="attachment_24684" align="alignleft" width="620"] M. File[/caption]

Geraldo Lima

Especial para o Jornal Opção

M. File[/caption]

Geraldo Lima

Especial para o Jornal Opção

Este ano, a Dama da Foice não economizou na colheita e ceifou a vida de muita gente boa, — gente que faz falta ao nosso cenário cultural. Fez um estrago grande no time dos artistas, dos escritores e dos intelectuais, aqui e em terras estrangeiras. Vão dizer: isso é normal, que nesse time aí tem muita gente, e a morte não descansa nunca, ceifando vidas a todo instante, sejam elas famosas ou não.

No time dos escritores, por exemplo, ela levou, sem dó nem piedade, três grandes da nossa literatura: João Ubaldo Ribeiro, Ariano Suassuna e Rubem Alves. João Ubaldo escreveu um dos livros fundamentais da nossa literatura: “Viva o Povo Brasileiro”. Um calhamaço, desses que param em pé na estante. Ariano Suassuna, por sua vez, tornou-se um dos dramaturgos mais populares do nosso tempo ao ter algumas de suas obras adaptadas para a TV e para o cinema. É o caso da peça “Auto da Compadecida”, transformada em minissérie, apresentada pela Globo, e depois em filme de grande sucesso em nossos cinemas. Defensor radical da cultura popular brasileira, criou, juntamente com outros artistas, o Movimento Armorial, com o objetivo de fundir cultura popular e cultura erudita. Rubem Alves é outro caso de popularidade. Em reuniões de professores ou em seminários sobre Educação em terras brasileiras, quase sempre se faz a leitura de algum de seus textos. Como diria Nelson Rodrigues: É batata! Educador e teólogo, ele fez, sem dúvida, a cabeça de muita gente. A minha, propensa a nadar contra a corrente, criou certa indisposição à leitura dos seus textos, — é que a onipresença tende a provocar em mim uma atitude refratária.

Para além das nossas fronteiras, a morte silenciou Gabriel García Márquez, escritor colombiano ganhador do Nobel de Literatura de 1982. Ele foi responsável, também, por criar o chamado Realismo Mágico na literatura latino-americana. Seu maravilhoso romance “Cem anos de Solidão” é um exemplo genuíno desse gênero literário. No cinema norte-americano, a vilã levou um ator de cujas interpretações eu gostava muito, Philip Seymour Hoffman, e outro que sempre me provocou certa antipatia, Robin Williams. Explico a causa dessa antipatia: ele, para mim, queria ser engraçado em todas as ocasiões, e isso me pareceu sempre excessivo, chato até. Graça demais cansa. Tolero-o em “Sociedade dos Poetas Mortos”, e só! Mas tenho consciência da sua importância para o cinema de Hollywood e do quanto ele arrancou risos de plateias pelo mundo afora. Seymour foi um ator denso, desses capazes de nos fazer sentir a vida em sua força máxima. Ator com vida interior intensa e força expressiva marcante. Um filme protagonizado por ele que recomendo é “Dúvida”. De quebra, há ainda a presença arrebatadora da atriz Meryl Streep. No Brasil, o estrago não foi menor: a infeliz calou José Wilker, Paulo Goulart e Hugo Carvana, vozes e expressões de relevo na televisão, no teatro e no cinema. Nossa mídia televisiva, tão infestada de caras inexpressivas, ficou a partir de então mais pobre e insossa.

Bom, a lista fatídica continua, daí o imenso estrago feito pela “Indesejada das gentes”. O ano está findando, torçamos, então, para que ela tenha já terminado seu triste e melancólico trabalho. A vida só não fica sem sentido com tantas perdas porque, na contramão dessa atividade fúnebre, ela se renova sempre. Daí eu saudar, neste texto, a chegada de duas novas pessoinhas à nossa família, dois novos sobrinhos: Nícolas e Maria Flor. Vida longa a vocês, pequeninos!

Para todos e todas, um 2015 de superação e harmonia!

Geraldo Lima é escritor, dramaturgo e roteirista.

Livros

Ora cômico, ora doloroso, “Graça Infinita” encapsulou uma geração ligada à ironia e ao entretenimento, mas desconectada da imaginação, da solidariedade e da empatia. No romance, seguimos os passos dos irmãos Incandenza, conforme tentam dar conta do legado do patriarca James Incandenza, um cientista que cometeu suicídio depois de produzir um filme que levava seus espectadores à morte. Enquanto organizações governamentais e terroristas querem usar o filme como arma de guerra, os Incandenza vão se embrenhar numa cômica e filosófica busca pelo sentido da vida.

Ora cômico, ora doloroso, “Graça Infinita” encapsulou uma geração ligada à ironia e ao entretenimento, mas desconectada da imaginação, da solidariedade e da empatia. No romance, seguimos os passos dos irmãos Incandenza, conforme tentam dar conta do legado do patriarca James Incandenza, um cientista que cometeu suicídio depois de produzir um filme que levava seus espectadores à morte. Enquanto organizações governamentais e terroristas querem usar o filme como arma de guerra, os Incandenza vão se embrenhar numa cômica e filosófica busca pelo sentido da vida.

Música

Música

Mesmo transcorrido mais de um século e meio desde sua morte, é ainda impossível dimensionar a importância da obra de Frédéric Chopin para o universo pianístico, seja clássico, seja popular. Uma das gravações consideradas obrigatórias é a que o pianista chileno Claudio Arrau, considerado um doa maiores da história, realizou das “Ballades & Scherzi” entre o final da década de 1970 e 1985. A tônica de sua leitura é o resgate da dimensão lírica e orgânica inerente à toda música de Chopin.

Filmes

Filmes

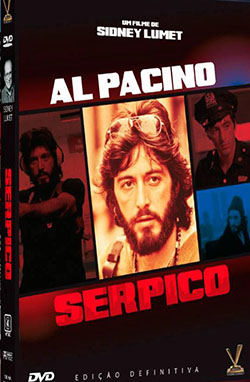

Um dos filmes seminais dos anos 1970, “Serpico” é considerado a obra-prima de Sidney Lumet e uma referência obrigatória no gênero policial. Frank Serpico trabalha na polícia de Nova York, levando uma vida honesta. Ao contrário de muitos de seus colegas, se nega a aceitar dinheiro oriundo da extorsão de criminosos locais. Com isso, ele passa a enfrentar a resistência de seus superiores em aceitar seus métodos pouco ortodoxos de combate ao crime. Esta edição definitiva traz o clássico em versão restaurada com uma hora e meia de extras, incluindo um documentário.

Um dos filmes seminais dos anos 1970, “Serpico” é considerado a obra-prima de Sidney Lumet e uma referência obrigatória no gênero policial. Frank Serpico trabalha na polícia de Nova York, levando uma vida honesta. Ao contrário de muitos de seus colegas, se nega a aceitar dinheiro oriundo da extorsão de criminosos locais. Com isso, ele passa a enfrentar a resistência de seus superiores em aceitar seus métodos pouco ortodoxos de combate ao crime. Esta edição definitiva traz o clássico em versão restaurada com uma hora e meia de extras, incluindo um documentário.

Em “Fôlego”, Rafael Mendes dá voz a personagens que tentam firmar um pacto com o passado para entender a ruína familiar

A afirmação do título pode parecer demasiadamente pessoal, mas é necessária, afinal, “O Hobbit: a Batalha dos Cinco Exércitos” coroou uma trilogia feita com o único objetivo de atrair o acúmulo dos dólares da bilheteria

Por que o herdeiro de uma das maiores fortunas do mundo viria a se interessar por um país subdesenvolvido? Por que ampliaria sua atuação para outras áreas, como a cultural, ao ponto de se tornar um verdadeiro mecenas? É o que procura esclarecer o professor Antonio Pedro Tota em “O Amigo Americano — Nelson Rockefeller e o Brasil”

Fotógrafo brasileiro multipremiado e de renome internacional, Sebastião Salgado revela no livro “Da Minha Terra à Terra” histórias de sua vida pessoal e profissional, colhidas em suas andanças pelo mundo em busca de fotografias

Rigorosamente fundamentada em documentação e no arquivo da família, “La Vita Plurale di Fernando Pessoa”, do espanhol Ángel Crespo, em nova edição italiana com tradução e revisão do crítico Brunello Natale De Cusatis, representa a biografia pessoana mais completa e atualizada já posta em circulação

Hélverton Baiano

O galo saçaricava há quase uma semana, pois a galo dado não se mata recente, tem-se de esperar pelo menos sete dias para passá-lo à panela. A sentença do galo estava determinada e chegamos dois dias antes de se cumprir, a ponto de conviver e nos enternercer pelo bichinho. É triste a sina do galo pelo que ele nos brinda com seu canto matutino, que, sozinho, como disse João Cabral de Melo Neto, não tece uma manhã.

Mas o galo canta indiferente a quaisquer perspectivas, apenas pela canora forma de nos agraciar com uma melodia única e inexorável, nos dedicando graciosamente o deleite da manhã que se prenuncia. O galo é o relógio do sertanejo, pontual como o sol que vem e vai no seu habitual, pontuando dias e noites, claro e escuro.

Aquele galo, especificamente, viveu sete dias peado e alimentado com quireras e sobras, correndo e tropeçando atencioso para o que comer, sem saber que logo viraria de-comer. Era um galo interativo e não se fazia de rogado quando lhe dava fome e os de casa se descuidavam. Ia sorrateiro e serelepe à arandela de frutas e verduras e catava de lá uma cebola ou uma banana e a traçava com tanta rapidez e eficiência, que o colocaria em primeiro lugar na olimpíada da gula galinácea.

Por dois dias fui despertado pelo doce cantarolar do galo. Mas no segundo dia me comprazia ao galinho, sabendo que daí a pouco o bichinho viraria pirão pelas mãos hábeis e traquejadas na lida de matar e cozinhar sem pena esses bichos de penas. Deu pena! Ainda mais nestes tempos de exaltação à carne branca.

O galo cantava pela última vez, um canto forte, audacioso, cocoricorando alegrias aos ouvidos da aurora, prenunciando sem querer alegorias ao novo ano que nascia há poucas horas e que fazia de leitões sua algaravia. O galo cantava o entusiasmo da festa, a plenitude de um ano que chegava com abraços e desejos de boas realizações, plenitude, harmonia, prosperidade e paz. Mesmo morrendo, o galo ajudava a sinfonia do ano novo, na verdade cantando e agradecendo pelo que viveu e não pelo futuro. Era o único entre todos a reverenciar o passado, como que a agradecer às divindades galináceas pelo tanto que viveu e cantou galando e engalanando.

Era o autêntico galo caipira que agora ia para o cadafalso da degustação, seguro pelas asas. Vi e participei de inúmeras dessas cenas e, quando menino com pouco mais de dois anos de idade, quis matar o vizinho, Seo Bilisco, como minha vó Angélica fizera com a galinha que alimentou o resguardo de mainha. O galo ia destecer a vida para alegrar nosso ano novo, detestando a máxima de Bilica Caçuador: “Galo bom é galo morto!”

Não quis presenciar nem a depenação do pescoço e muito menos a facada certeira de onde se esvairia a vida do galo cantador. Aquele galo me conquistou pela voz e pelo gosto, horas depois da missa do galo. Acho que nunca em minha vida comi galináceo tão gostoso e perfeito de condimento. Comi com alegria, lembrando-me do lindo cocoricó que pela manhã embalou sono, sonhos e emoções, almejando ao mundo um feliz ano novo.

Hélverton Baiano é escritor e jornalista.

“Todo Filme É Sobre Cinema”, é a seleta do trabalho autoral de Nei Duclós sobre obras e protagonistas de uma arte voltada para si mesma

Na coletânea “Ter Saudade Era Bom”, Moema Vilela acomoda nas formas breves a densidade criativa das narrativas longas

Cristiano Deveras

Era novamente eu e a estrada. A vastidão do nada à frente e a mesmice do que ficou para trás, os horizontes que atravessavam as janelas do veículo, celerados, assustados e velozes. Não, acho que era eu quem corria demais. O pé direito afundado no acelerador me dava uma vaga suspeita disso.

Tentei lembrar-me o que havia me levado ali: a) um ano dedicado aos estudos e um concurso que no fim das contas, não deu em nada; o que leva invariavelmente a um b), estar tão deslocado no seu próprio eixo, devido ao isolamento para estudo e às profundas meditações transcendentais e sem sentido, que a melhor forma de se recolocar é sair por um tempo e depois voltar, acertadamente ao seu lugar, ou fingindo metodicamente estar.

Então, meu irmão fechou animadamente um negócio com um primo meio trambiqueiro, que mora no extremo norte do Estado. Era para trazer um carro para minha mãe, um Honda Civic 2007, com todos os apetrechos que um carro deste porte deve ter. O transportador seria eu, que iria de ônibus e voltaria guiando. Não me perderei nestes detalhes. Até porque não lembro muito bem de nada depois disso. Fui colocado ou direcionado ao meu assento no banco do ônibus por algum funcionário da viação; como houve um senhor atraso no embarque, passei meu tempo ocioso na lanchonete mais próxima do embarcadouro, cervejas e whiskys falsificados me fazendo companhia. Podem não ser as melhores companhias do mundo, mas te ajudam a passar o tempo. Daí que a ida foi um sono contínuo, uniforme e vomitado. Acredito que ganhei alguma antipatia dos outros passageiros. Talvez tenha tido isso do motorista também, a contar pelo jeito que me empurrou porta afora, quando chegamos na cidade do meu destino. — E que destino! — exclamei.

Sob um calor de no mínimo cento e cinquenta graus, a rua principal esturricava abandonada. Olhei quase no fim dela e vi a garagem de meu primo, ao lado de um agradável botequim, um oásis de calma e beleza rodeado de palmeiras — Melhor pegar o tal carro e me arrancar daqui, ou corria o risco de ganhar raízes profundas.

Cheguei com cara da ressaca encarnada, ainda não havia comido nada, depois de uma noite de solavancos e sonhos entrecortados. Carlos, o parente vendedor de veículos, me deu um abraço mais falso que uma moeda de dois reais:

— Grande Juliano! Como é que tá o cara mais famoso da família Werneck? — Até que vou bem, mas não sou o mais famoso: o primo Alceu é quem tá bombando nas manchetes agora, depois daquele caso de desvio de dinheiro público. — Ah, mas isso é ficha. Em pouco tempo o povo esquece disso, vai por mim. Mas no teu caso, você é um artista, um escritor, daí que não dá para esquecer. — Isso se você escrever. Como não ando escrevendo, dane-se. É este o carro?

Ele fez um sim desconfiado, como uma raposa na porta do galinheiro. Deixei que o desdém do meu olhar demonstrasse que não me animei nada com o escolhido. Olhei em volta e todos os outros automóveis tinham o mesmo ranço estético; vários outros sedans alinhados, juntamente com alguns hatchs econômicos e algumas pick-ups monstruosas. Nenhum conversível, nenhuma motocicleta endiabrada, nenhum escape de duas ou quatro rodas. Foi então que o vi. Parado no canto, me chamando, quase ordenando que o ligasse. Era um carro de sonho. Na verdade, uma lenda. Deixei o escolhido de lado.

— Roda? — O quê, aquele ali? Você deve estar brincando, não é para sua mãe? — É, mas a gente divide o carro. Daí que acho que aquele ali é perfeito. Pega a chave.

Girei o segredo no tambor e senti o motor explodir: aquilo sim, é que era o som verdadeiro de uma engrenagem em movimento, o bom e velho carburador, não aquela coisa insossa da injeção eletrônica. O barulho do motor me impedia de ouvir o que meu primo teimava em gritar ao lado do carro. Ele apontava alguma coisa para dentro do veículo e eu somente acenava a cabeça, sorrindo maquiavelicamente como se entendesse tudo. Por fim, ele se aproximou e disse:

— ... Fora isso, tá tudo beleza. Fiz o motor, o câmbio e a suspensão, o bicho tá tinindo! Mas ainda acho melhor você colocá-lo em uma cegonha ou levá-lo sobre um caminhão. — E perder o melhor da festa? Nem na bala.

Acertei a papelada com Carlos, comi alguma coisa que pedimos diretamente do botequim e comecei o meu retorno para casa. Não via a hora de cortar o espaço com aquela máquina. Atravessei a cidade com controlada ansiedade, louco para chegar na rodovia e começar verdadeiramente a rodar. Quando as rodas de liga leve começaram a desfilar na estrada, vi o brilho do olhar dos fãs de motores chegando a corroer as fortes latarias. Meu ser começou a se integrar com o veículo logo após os oitenta por hora. Senti o volante se tornar uma extensão de minhas mãos e os pedais grudarem-se aos meus pés, o coração correndo em uníssono com o motor e minha força sendo transmitida pela transmissão daquele carro dos sonhos.

Era novamente eu e a estrada. Foi quando percebi o que meu primo tentara desesperadamente me mostrar. O painel de instrumentos, vez por outra perdia o contato, ficando estático, sem fornecer informação nenhuma. Isto me fez gostar ainda mais daquele carro, pois suas falhas em muito se assemelhavam às minhas: sem marcador de RPM, nem ele nem eu sabemos a própria força ou potência; isto geralmente atrapalha muito coisa, seja em um aclive acentuado ou em um relacionamento conturbado; sem o controle do combustível, nunca sabemos até onde teremos gás para podermos ir, seja na estrada ou na vida, mas dane-se, quem perde tempo com isso? Um dia tudo acaba mesmo. A falta do velocímetro me impede de saber a que velocidade estou indo, mas algo dentro de mim me assegura que estou indo no tempo certo, no momento exato, e que em mais ou menos tempo chegarei em algum lugar; já a falta do marcador de temperatura é grave, pois assim como o motor pode fundir devido ao excesso de calor, sua falta na vida nos deixa sem saber se nossas relações estão próximas da ebulição ou em total e completo congelamento.

Todas estas conjecturas ajudam a despertar mais uma companheira de viagem que me acompanha desde muito. Minha velha e conhecida sinusite. A dor que se espalha pela cabeça se assemelha a milhares de pequenas e pontiagudas facas distribuídas pelo crânio, com uma raiz profunda que desce por detrás do olho direito e se esgueira pela orelha, chegando a sussurrar coisas obscenas em meu ouvido; não tomo analgésicos pois eles causam dependência e a pior coisa do mundo é estar dependente (de algo ou de alguém). Por esta razão me apeguei a esta dor como um náufrago a uma tábua.

Mas acho que me enganei. A pior coisa do mundo não é a dependência, mas sim viver frustrado. É pior que morrer duas vezes; uma porque se sabe que ainda vai morrer, outra, porque realmente todo o sentido da vida se esvai com aquela imagem de quem você deveria ter sido. Neste exato momento vejo um eu bem sucedido sentado no banco detrás, rindo amigavelmente para mim, tentando me passar alguma confiança. Foda-se.

Enquanto devoro quilômetros rodas abaixo, com o pensamento solto e livre, tentando decifrar o código secreto da vida, ao lado sempre aparece um ou outro apressadinho tentando apostar corrida comigo; ao adentrar um carro poderoso (ou se destacar de qualquer outra maneira) você sempre verá as pessoas (pelo menos as pessoas mais idiotas) te chamarem para um racha, uma aposta ou uma desafio qualquer. Ao não aceitar, estarão todos te avaliando por questões de valentia ou medo, mas ninguém (salvo raras exceções) perceberá que não procedeu daquela forma justamente para não fazer aquilo que as pessoas esperem que você faça.

Acredito que exatamente por isso que trouxe este maravilhoso Maverick V8, e não o tal Honda... Apesar de meu irmão quase ter enfartado, fico sempre tocado ao saber que minha mãe é, aos quase sessenta anos de idade, a feliz proprietária de um autêntico muscle car. E sinto-me como um garotinho, toda vez que Mamãe, dirigindo seu V-oitão pelas ruas, vai me buscar em mais um sarau de poesia, enquanto vou bebericando meu Jack Daniel´s madrugada afora... A lei seca pode ter me privado de um dos meus passatempos prediletos (direção ébria pós encontro literário), mas ao menos serviu para melhorar meu relacionamento familiar.

Cristiano Deveras é escritor.

A introdução da máquina causou mudanças no modo como as pessoas viviam. Toda uma infraestrutura tecnológica começou a crescer ao redor delas. Isso fez com que alguns historiadores e críticos de arte vissem que não eram só os tempos que estavam mudando em decorrência da tecnologia, mas a nossa própria consciência

[caption id="attachment_22517" align="alignright" width="620"] M. File[/caption]

Eberth Vêncio

Especial para o Jornal Opção

M. File[/caption]

Eberth Vêncio

Especial para o Jornal Opção

Nem sei por onde começar. Fazer um recall da Big Bang. Disputar o céu com os pássaros usando apenas as minhas asas de cobra. Morrer pela boca num beijo bem velhinho dormindo num dia de domingo e despertar no paraíso com a cabeça repousada no colo da vovó com Deus uma mulher (que surpresa incrível!) a coar o café. Enterrar pessoas só de brincadeirinha única e exclusivamente na areia. Construir castelos na praia sem ter medo da maré.

Voar na maionese: cantar “Blackbird” em dueto com Paul McCartney. Ser o quinto beatle. Caminhar pela zona do baixo meretrício com a autoestima em alta. Apaixonar-me pela prostituta tímida meiga bonita e tirá-la daquele lugar. Casar uma aposta com véu e grinalda. Roubar flores no jardim da minha vizinha rabugenta onde hoje levantam duas torres monumentais com oito apartamentos por andar três vagas na garagem e nenhuma rosa para ser cobiçada. Ser reconhecido como um poeta.

Ficar famoso o suficiente para que todos prestem atenção quando eu disser em rede nacional “Eu preciso de um pouco mais de respeito”. Então pedir que me esqueçam. Me mandar do planeta num foguete para a lua. Flutuar com a consciência tranquila na gravidade zero. Engravidar um grande amor no banco de couro de um Maverick quatro cilindros ao som de “Born to be wild”. Rir de tudo que não tiver a menor graça. Plantar bananeira no meio da rua e semáforos no pomar.

Almoçar em casa todo santo dia. Ir a pé pro trabalho. Acordar no meio de um enorme problema e constatar que tudo não passava de um pesadelo. Ouvir na cama os segredos picantes que os seus grandes lábios têm pra me contar. Morar em casa própria tipo rancho à beira de um lago e ter um monte de filhos com uma pá mecânica. Lavar a minha égua no “Poema Sujo”. Cuspir com classe e estilo do alto da Torre Eiffel. Gritar na Wall Street que dinheiro não traz felicidade. Cavar um túnel até fugir da prisão chegar ao Japão ou fazer calos nas mãos o que acontecer primeiro. Matar a curiosidade: fazer sexo com uma japonesa.

Desvendar os segredos da maçonaria. Descobrir a cura para o câncer da corrupção. Decorar a última parte do Hino Nacional. Beber leite misturado com manga e não enlouquecer. Passar no vestibular da vida. Ter uma árvore. Plantar um livro. Escrever um filho. Investir num consórcio, operar o períneo, fazer uma lipo, levantar os peitinhos e de quebra entender as mulheres. Juntar meu primeiro milhão de amigos. Ganhar na loteria dos pênaltis. Deitar e rolar com você para que os corpos não criem limo.

Acabar com a violência a miséria e as fronteiras entre os países para que o mundo seja finalmente um único quintal. Curar-me do sarcasmo e do cinismo. Sonhar sonhos mais factíveis. Amadurecer o suficiente mas sem cair de maduro. Crescer tornar-me um adulto resolvido e nunca mais querer ser alguém nessa vida além de eu mesmo.

Eberth Vêncio é escritor e médico.

via Revista BulaCom o nome já gravado na história do cinema por uma das trilogias mais tocantes já feitas (“Antes do Amanhecer”, “Antes do Pôr-do-Sol”, “Antes da Meia-Noite”), Richard Linklater vai além em “Boyhood” e filma a vida (dos 7 aos 18 anos) num dos melhores momentos do cinema neste século