Opção cultural

Chalámov desenha o indivíduo absoluto. O ser desnudo em face da existência. É uma literatura que deixa ver o que é o homem, sua capacidade de resistir e de desagregar-se

Filme remonta massacre que ocorreu em hotel de Detroit em 1967

A série infanto-juvenil VILA MARIOTE, uma produção Balaio Produções Culturais com coprodução da Fractal Filmes, direção de Hélio Fróes e Rô Cerqueira, já disponível no Brasil pelo streaming da Amazon Prime Vídeo

Em comemoração ao centenário de nascimento, livro reúne 9 autores e resgata os principais elementos da biografia, do pensamento e das atividades do grande Economista Celso Furtado

Jornalista e pesquisador brasileiro faz relato da história do povo judeu na rota Lisboa-Amsterdã-Recife holandesa até a então nascente Nova York

Uma característica do autor é o lirismo sadio e arejado de quem sabe das agruras da vida e também das delícias do voo e, sobretudo, do sobrevoo

Filme trata do massacre de Srebrenica, que matou oito mil muçulmanos em 1995

Interpretação é de Eduardo Alfaix, Sarah Cristina, Erickson Nunes, Willian Kessley, Evelyn Brito e Leonardo Dornelas. A música é de Bigair Dy Jaime e Alfaix

Produção dirigida pelo ator Kaká Nogueira agora será exibida no formato online, de 15 a 18 de abril, gratuitamente, no canal do Youtube

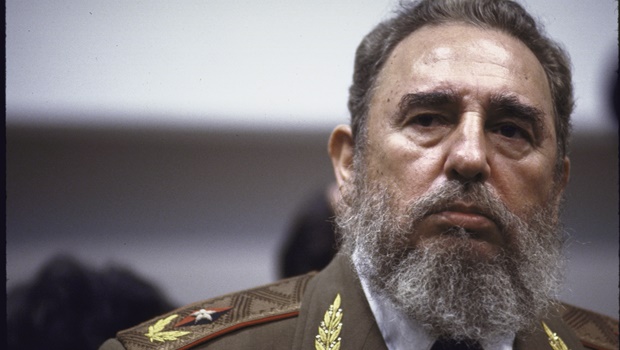

Além dos depoimentos, o documentário exibe um vasto acervo de imagens históricas, entrevistas, pronunciamentos, cenas de Castro e seus aliados e registros dos conflitos e do cotidiano dos moradores da ilha

Psicanalista-doutor em Psicologia Social da Arte pela USP estreia no romance com o livro “No Instante do Céu”

O romance “A Intuicionista” relata a história de Lila Mae Watson, uma mulher cuja competência incomoda o mundo masculino novaiorquino

Filme independente e baixo orçamento, produção impressionou tanto pelas atuações e qualidade geral de execução que concorre a seis estatuetas da Academia

Em novo livro da série autobiográfica "Sem Fim", escritora Valéria Veiga descreve com detalhes memórias de outra vida, que acessou em uma regressão espontânea

O livro de poesias ‘O secreto silêncio do amor’, de Álvaro Alves de Faria e Denise Emmer, mostra que o amor vence mesmo em tempos áridos que secam as lágrimas da sensibilidade.