Imprensa

- “Holocausto — História dos Judeus da Europa Durante a Segunda Guerra Mundial” (Hucitec, 1022 páginas, tradução de Samuel Feldberg e Nancy Rozenchan), de Martin Gilbert. Supre, em parte, a lacuna de “A Destruição dos Judeus Europeus”, de Raul Hilberg, estranhamente inédito em português. - “Auschwitz — Os Nazis e a ‘Solução Final’” (Dom Quixote, 425 páginas, tradução de Clara Fonseca e Lídia Geer), de Laurence Rees. É um livro notável de um pesquisador competente e equilibrado. - “A Alemanha Nazista e os Judeus — Os Anos de Extermínio, 1939-1945” (Perspectiva, 840 páginas, tradução de Lyslei Nascimento, Josane Barbosa, Maria Clara Cescato e Fany Kon), de Saul Friedlander. Volume 2. Uma história ampla da perseguição e assassinato de judeus. Livro importante. - “Heinrich Himmler — Uma Biografia” (Objetiva, 911 páginas, tradução de Angelika Elisabeth Köhnke, Christine Röhrig, Gabriele Ella Elisabeth Lipkau e Margit Sandra Bugs), de Peter Longerich. Disparada, a melhor biografia de Himmler e, de quebra, uma brilhante história da Alemanha no século 20 (até 1945). - “A Segunda Guerra Mundial” (Bertrand, 1095 páginas, tradução de Fernanda Oliveira), de Antony Beevor. Neste livro, o historiador britânico mostra, com fartos dados, que a guerra foi de fato mundial e pode ter começado não na Europa, mas na Ásia. A crueldade japonesa surpreende. Os japoneses chegavam a comer americanos e outros prisioneiros como se fossem gado. - “A Tempestade da Guerra — Uma Nova História da Segunda Guerra Mundial” (Record, 811 páginas, tradução de Joubert de Oliveira Brízida), de Andrew Roberts. O historiador britânico mostra que o Holocausto, além de uma desumanidade, foi contraproducente para a economia alemã. Frisa o autor: “O Holocausto foi um erro militar, pois desviou meios ferroviários de monta e tropas SS, mas, sobretudo, porque privou a Alemanha de milhões de trabalhadores potencialmente produtivos e de prováveis soldados”. Confira resenha. - “Hitler” (Companhia das Letras, 1160 páginas, tradução de Pedro Maia Soares), de Ian Kershaw. Trata-se de uma edição condensada pelo historiador inglês. A edição integral saiu, em inglês e em espanhol, em dois volumes. É a mais ampla e perceptiva biografia do criador do nazismo. Kershaw é peremptório: o cabo austríaco que mesmerizou e levou os alemães à guerra morreu mesmo em 1945. E observa que, se cometeu erros, não era tolo nem maluco. - “Europa na Guerra — 1939-1945” (Record, 602 páginas, tradução de Victor Paolozzi), de Norman Davies. O livro faz um balanço excelente das principais publicações sobre a Segunda Guerra Mundial e comenta até obras literárias e filmes que tratam do assunto. Ele manda “O Resgate do Soldado Ryan” para o raio que o parta... E mostra quais filmes realmente examinam a guerra com mais precisão. Leia.

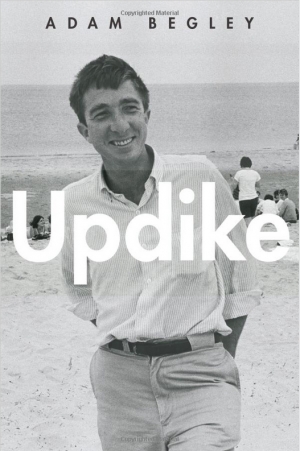

Adam Begley, filho do escritor Louis Begley, lança “Updike” (Harper USA, 576 páginas), a biografia do escritor americano John Updike, o Balzac da classe média americana. Orhan Pamuk elogiou o livro, no “New York Times”. Como o autor da série “Coelho” era prolífico, o Nobel turco disse que, lido o livro de Begley, sentiu vontade de sentar-se e escrever.

O motivo é simples: poucos autores escreveram tanto, e tão bem, quanto John Updike (1932-2009), mais conhecido pelos quatro livros (e mais um conto) sobre uma família de classe média americana — a chamada série “Coelho” (republicada no Brasil pela Companhia das Letras). “Corre, Coelho” e “O Coelho Está Rico” são romances do balacobaco. Suas memórias, “Consciência à Flor da Pele”, são tremendamente perspicazes. Ele conta, por exemplo, porque apoiou a guerra do Vietnã, fala de sua psoríase e de ter um neto negro. “Bem Perto da Costa” inclui algumas de suas críticas. Ele era admirador de Machado de Assis e Clarice Lispector.

Durante anos, fizesse calor ou frio, os leitores americanos tinham, todo ano, algum livro novo de Updike para ler, quase sempre com alta qualidade. Eram romances, contos, crítica literária e, sim, poesia. Andrés Hax, em texto publicado no “Clarín”, diz que o escritor tinha um alto poder de observação e sua prosa “celebrava o mundano quase que para santificá-lo”.

[relacionadas artigos="3692"]

Nascido na Pensilvânia, em 1932, Updike era filho único de um casal de trabalhadores. Sua mãe uma escritora menor que sabia incentivá-lo. Aos 15 anos, ele já falava em escrever para a “New Yorker”, uma das principais revistas americanas. Formado por Harvard e Oxford, apontado como aluno brilhante, logo estava escrevendo para a revista.

Depois do encanto com a “New Yorker”, para a qual continuou escrevendo, Updike decidiu se tornar escritor. Mudou-se com a mulher e a filha para uma cidadezinha ao norte de Boston e passou a vida inteira escrevendo e publicando livros. Ele vivia disso.

Begley mostra que Updike transformou suas vivências em ficção. Não uma mera transposição. Ele usou sua poderosa imaginação, não para embelezar ou caricaturizar aquilo que via — o cotidiano da classe média americana —, mas para entender e explicitar, por meio da literatura, a sociedade em que viveu. Marcel Proust e James Joyce eram os heróis literários de Updike, mas sua prosa realista não tinha tanto a ver com a dos autores de “Em Busca do Tempo Perdido” e “Ulysses”, sobre os quais escreveu tão bem. Não era apenas a linguagem do francês e do irlandês que interessavam ao autor de “Coelho Em Crise”. Ele apreciava o uso que os dois faziam de suas próprias histórias e das histórias de seus povos, países e cidades nas suas literaturas.

No “New York Times”, Louis Manad escreveu: “Updike quis fazer com o mundo da classe média da metade do século [certamente a segunda metade do século 20] o que Proust fez com a Belle Époque e Joyce com um só dia de 1904, em Dublin — e também o que Jane Austen fez com os proprietários de terras ingleses no tempo das guerras napoleônicas e Henry James com os endinheirados americanos expatriados vivendo na Europa nos fins do século 19”.

A criação literária mais importante de Updike é a série sobre Harry (Harold) Angstrom, o Coelho, iniciada em 1960 e concluída em 1990 (há um conto “finalizando” a história). Trata-se de uma história do século 20 americano — a partir de 1960 — recriada pela literatura. A história agrada a presidente Dilma Rousseff, uma leitora compulsiva tanto de Updike quanto de Philip Roth. Os romances contam a história de Harry da juventude, passando pelo casamento, até sua morte. O veículo japonês Corolla, que hoje encanta os brasileiros, é quase um personagem do livro.

Begley mostra que Updike tinha grande interesse pelo conto e pelo jornalismo cultural. Tinha uma curiosidade insaciável e escreveu, com mestria, sobre a prosa de Machado de Assis. Ele também apreciava o poeta e prosador “inglês” Jorge Luis Borges, “por acaso” nascido na Argentina. A biografia mostra que Updike era obcecado com seu trabalho, que revisava-o intensamente. Era um operário da literatura e das artes em geral.

Orhan Pamuk, perplexo com sua capacidade de escrever, com a quantidade raramente sacrificando a qualidade — as quedas eram mínimas —, pergunta: “Como pôde ser possível uma pessoa como Updike?” E tenta responder: “Lida esta convincente biografia, eu diria que Updike foi possível, em parte, porque viveu em um país grande e democrático como os Estados Unidos, com um público leitor, otimista, de classe média; e em parte por sua própria independência de espírito e individualismo rousseauniano. O livro provocou em mim o desejo de sentar-me em meu escritório e trabalhar mais duro e escrever”.

Andrés Hax diz que “Updike é um autor para descobrir e redescobrir. Com o passar dos anos, veremos se sua persona literária vai se agigantar ou se vai ficar menor. Por hora, é um modelo para qualquer escritor, por sua disciplina, sua ambição e beleza de sua escritura”. O tempo é mesmo o teste para os grandes autores, porque ninguém nasce Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe, Flaubert, Machado de Assis, Proust, Joyce e Thomas Mann. Mas tenho a impressão de que Updike ficará como uma espécie de Balzac da classe média americana. Só que mais refinado do que o francês e próximo, porém menos moralista, de Henry James.

Adam Begley, filho do escritor Louis Begley, lança “Updike” (Harper USA, 576 páginas), a biografia do escritor americano John Updike, o Balzac da classe média americana. Orhan Pamuk elogiou o livro, no “New York Times”. Como o autor da série “Coelho” era prolífico, o Nobel turco disse que, lido o livro de Begley, sentiu vontade de sentar-se e escrever.

O motivo é simples: poucos autores escreveram tanto, e tão bem, quanto John Updike (1932-2009), mais conhecido pelos quatro livros (e mais um conto) sobre uma família de classe média americana — a chamada série “Coelho” (republicada no Brasil pela Companhia das Letras). “Corre, Coelho” e “O Coelho Está Rico” são romances do balacobaco. Suas memórias, “Consciência à Flor da Pele”, são tremendamente perspicazes. Ele conta, por exemplo, porque apoiou a guerra do Vietnã, fala de sua psoríase e de ter um neto negro. “Bem Perto da Costa” inclui algumas de suas críticas. Ele era admirador de Machado de Assis e Clarice Lispector.

Durante anos, fizesse calor ou frio, os leitores americanos tinham, todo ano, algum livro novo de Updike para ler, quase sempre com alta qualidade. Eram romances, contos, crítica literária e, sim, poesia. Andrés Hax, em texto publicado no “Clarín”, diz que o escritor tinha um alto poder de observação e sua prosa “celebrava o mundano quase que para santificá-lo”.

[relacionadas artigos="3692"]

Nascido na Pensilvânia, em 1932, Updike era filho único de um casal de trabalhadores. Sua mãe uma escritora menor que sabia incentivá-lo. Aos 15 anos, ele já falava em escrever para a “New Yorker”, uma das principais revistas americanas. Formado por Harvard e Oxford, apontado como aluno brilhante, logo estava escrevendo para a revista.

Depois do encanto com a “New Yorker”, para a qual continuou escrevendo, Updike decidiu se tornar escritor. Mudou-se com a mulher e a filha para uma cidadezinha ao norte de Boston e passou a vida inteira escrevendo e publicando livros. Ele vivia disso.

Begley mostra que Updike transformou suas vivências em ficção. Não uma mera transposição. Ele usou sua poderosa imaginação, não para embelezar ou caricaturizar aquilo que via — o cotidiano da classe média americana —, mas para entender e explicitar, por meio da literatura, a sociedade em que viveu. Marcel Proust e James Joyce eram os heróis literários de Updike, mas sua prosa realista não tinha tanto a ver com a dos autores de “Em Busca do Tempo Perdido” e “Ulysses”, sobre os quais escreveu tão bem. Não era apenas a linguagem do francês e do irlandês que interessavam ao autor de “Coelho Em Crise”. Ele apreciava o uso que os dois faziam de suas próprias histórias e das histórias de seus povos, países e cidades nas suas literaturas.

No “New York Times”, Louis Manad escreveu: “Updike quis fazer com o mundo da classe média da metade do século [certamente a segunda metade do século 20] o que Proust fez com a Belle Époque e Joyce com um só dia de 1904, em Dublin — e também o que Jane Austen fez com os proprietários de terras ingleses no tempo das guerras napoleônicas e Henry James com os endinheirados americanos expatriados vivendo na Europa nos fins do século 19”.

A criação literária mais importante de Updike é a série sobre Harry (Harold) Angstrom, o Coelho, iniciada em 1960 e concluída em 1990 (há um conto “finalizando” a história). Trata-se de uma história do século 20 americano — a partir de 1960 — recriada pela literatura. A história agrada a presidente Dilma Rousseff, uma leitora compulsiva tanto de Updike quanto de Philip Roth. Os romances contam a história de Harry da juventude, passando pelo casamento, até sua morte. O veículo japonês Corolla, que hoje encanta os brasileiros, é quase um personagem do livro.

Begley mostra que Updike tinha grande interesse pelo conto e pelo jornalismo cultural. Tinha uma curiosidade insaciável e escreveu, com mestria, sobre a prosa de Machado de Assis. Ele também apreciava o poeta e prosador “inglês” Jorge Luis Borges, “por acaso” nascido na Argentina. A biografia mostra que Updike era obcecado com seu trabalho, que revisava-o intensamente. Era um operário da literatura e das artes em geral.

Orhan Pamuk, perplexo com sua capacidade de escrever, com a quantidade raramente sacrificando a qualidade — as quedas eram mínimas —, pergunta: “Como pôde ser possível uma pessoa como Updike?” E tenta responder: “Lida esta convincente biografia, eu diria que Updike foi possível, em parte, porque viveu em um país grande e democrático como os Estados Unidos, com um público leitor, otimista, de classe média; e em parte por sua própria independência de espírito e individualismo rousseauniano. O livro provocou em mim o desejo de sentar-me em meu escritório e trabalhar mais duro e escrever”.

Andrés Hax diz que “Updike é um autor para descobrir e redescobrir. Com o passar dos anos, veremos se sua persona literária vai se agigantar ou se vai ficar menor. Por hora, é um modelo para qualquer escritor, por sua disciplina, sua ambição e beleza de sua escritura”. O tempo é mesmo o teste para os grandes autores, porque ninguém nasce Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe, Flaubert, Machado de Assis, Proust, Joyce e Thomas Mann. Mas tenho a impressão de que Updike ficará como uma espécie de Balzac da classe média americana. Só que mais refinado do que o francês e próximo, porém menos moralista, de Henry James.

Os críticos mais reticentes à prosa de Updike são aqueles que também são reticentes aos Estados Unidos. Porque, de certo modo, Updike é um “biógrafo”, crítico e compreensivo, do modo de vida americano. A crítica certamente, ao não negar o capitalismo, não agrada os críticos de esquerda, dominantes nos cadernos culturais. Updike queria compreender criticamente, mas não destruir, não era um revolucionário. Era “apenas” um escritor

Fabiana Pulcineli é, disparada, a melhor repórter de política do “Pop”, embora nem sempre seja valorizada pela cúpula da redação. Às vezes, pode ser ranzinza, até cri-cri, mas é crítica e analisa os fatos com certa qualidade e, sobretudo, coragem. Numa redação que comporta-se como se tivesse medo, e que se omite diante dos fatos ocorridos no Estado, evitando a opinião, la Pulcineli é uma exceção. Na semana passada, comentou-se que Pulcineli estaria de saída do jornal e que participaria de uma campanha eleitoral. A informação não procede. Um dirigente do jornal garante que a jovem repórter permanece na redação e, supostamente, prestigiada. Como, não se sabe. Supostos “lamentos” de Fabiana no Twitter provocaram os comentários. De maneira enigmática, como se fosse uma Henry James do jornalismo, Pulcineli escreveu, poetando e citando: “É o tempo da travessia. E, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”. Depois, acrescentou: “Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares” (atribuído a Fernando Pessoa, mas seria do professor Fernando Teixeira de Andrade.). As frases sugerem que se trata de alguém que está planejando mudar de ambiente, mas também podem ser resultado de insatisfações transitórias. Ou são belas frases colhidas na internet?

Autor de “Blackwater — A Ascensão do Exército Mercenário Mais Poderoso do Mundo”, Jeremy Scahill lança “Guerras Sujas — O Mundo É um Campo de Batalha” (Companhia das Letras, 840 páginas, tradução de Donaldson M. Garschagen). O jornalista exibe a ação do governo dos Estados Unidos contra o terror em vários países.

Leia sinopse fornecida pelo editora:

“Nesta história pouco convencional da Guerra ao Terror, o jornalista Jeremy Scahill busca o novo paradigma da política externa norte-americana: a luta longe dos campos de batalha declarados, por unidades que oficialmente não existem, em milhares de operações para as quais não há dados oficiais.

“Conduzindo o leitor por uma viagem vertiginosa do Afeganistão ao Paquistão, de Washington ao Iêmen e à Somália, do Reino Unido ao Iraque, na tentativa de entrevistar agentes secretos, mercenários, líderes de organizações terroristas e parentes de vítimas, Scahill revela vidas por trás das sombras e uma nova visão da guerra contemporânea a partir de histórias que um olhar desatento julgaria desconexas.

“Entrelaçando relatos que abrangem desde os primeiros dias do governo Bush até o segundo mandato de Obama, o autor nos apresenta os homens que comandam as operações mais secretas das forças armadas americanas e da CIA, histórias de participantes que passaram a vida incógnitos, alguns dos quais contribuíram com o livro sob a condição de não ter sua identidade revelada.

“O mundo sabe que a Equipe 6 dos Sea, Air, Land Teams (SEALS) e o Comando Conjunto de Operações Especiais (Joint Special Operations Command, JSOC) foram as unidades que mataram Osama Bin Laden. Este livro revelará missões até agora desconhecidas dessas mesmas forças, que nunca serão discutidas por políticos norte-americanos nem imortalizadas em filmes de Hollywood.”

Autor de “Blackwater — A Ascensão do Exército Mercenário Mais Poderoso do Mundo”, Jeremy Scahill lança “Guerras Sujas — O Mundo É um Campo de Batalha” (Companhia das Letras, 840 páginas, tradução de Donaldson M. Garschagen). O jornalista exibe a ação do governo dos Estados Unidos contra o terror em vários países.

Leia sinopse fornecida pelo editora:

“Nesta história pouco convencional da Guerra ao Terror, o jornalista Jeremy Scahill busca o novo paradigma da política externa norte-americana: a luta longe dos campos de batalha declarados, por unidades que oficialmente não existem, em milhares de operações para as quais não há dados oficiais.

“Conduzindo o leitor por uma viagem vertiginosa do Afeganistão ao Paquistão, de Washington ao Iêmen e à Somália, do Reino Unido ao Iraque, na tentativa de entrevistar agentes secretos, mercenários, líderes de organizações terroristas e parentes de vítimas, Scahill revela vidas por trás das sombras e uma nova visão da guerra contemporânea a partir de histórias que um olhar desatento julgaria desconexas.

“Entrelaçando relatos que abrangem desde os primeiros dias do governo Bush até o segundo mandato de Obama, o autor nos apresenta os homens que comandam as operações mais secretas das forças armadas americanas e da CIA, histórias de participantes que passaram a vida incógnitos, alguns dos quais contribuíram com o livro sob a condição de não ter sua identidade revelada.

“O mundo sabe que a Equipe 6 dos Sea, Air, Land Teams (SEALS) e o Comando Conjunto de Operações Especiais (Joint Special Operations Command, JSOC) foram as unidades que mataram Osama Bin Laden. Este livro revelará missões até agora desconhecidas dessas mesmas forças, que nunca serão discutidas por políticos norte-americanos nem imortalizadas em filmes de Hollywood.”

A juíza Aparecida Angélica Corrêa, da 1ª Vara Criminal do Fórum Regional de Pinheiros (São Paulo), condenou o jornalista Ricardo Boechat a seis meses e 16 dias de prisão. Mas o apresentador do “Jornal da Band” vai cumprir a pena em liberdade, fazendo trabalhos sociais. A Bandeirantes e o profissional informam que vão recorrer. A pena de fato parece pesada, dado o que aconteceu. O repórter da Rádio Bandeirantes Victor Boyadjian questionou, em 2011, a aposentadoria que o senador Roberto Requião recebe como ex-governador do Paraná — uma “excrescência legal”, lá no Sul —, e o político tomou seu gravador e apagou a gravação. O que também deveria ter sido criminalizado, mas não foi. Ao comentar o fato na Bandnews FM, Boechat disse que o peemedebista estava envolvido com corrupção e nepotismo — a origem do processo — e disse, aí com razão, que o gesto do senador feria a liberdade de imprensa.

Thiago Burigato O projeto de reformulação do Jornal Opção na internet conquistou o público, que cada vez mais acompanha seu conteúdo e compartilha seu material nas redes sociais. É o que revelam os dados do Google Analytics, que apontam um aumento nos acessos de cerca de 54% desde a estreia do portal, no final de abril deste ano. O Jornal Opção apostou na renovação estética e de conteúdo na internet, o que aliado a um trabalho diferenciado nas redes sociais começou a trazer resultados. No período compreendido entre os dias 27 de abril a 3 de maio, o portal obteve 238 mil visualizações, um avanço considerável. O consultor do Jornal Opção Carlos Willian Leite explica que os bons índices são reflexo do trabalho realizado pelo analista de T. I. Hugo Wantuil, que conseguiu tornar o acesso do leitor mais intuitivo, prezando pela agilidade e pela interatividade. Ele destaca, no entanto, que os resultados não seriam possíveis sem o trato devido nas redes sociais como o Facebook e o Twitter. “Quem ignora as redes sociais hoje em dia está fadado ao fracasso”, diz o consultor. Nada disso teria validade sem um conteúdo abrangente e de qualidade, frisa Carlos Willian: “Aquele que entra no site para ver determinado conteúdo acaba acessando diversos outros ao ver o que está relacionado. Ele vai além do motivo que o levou à página.” O reconhecimento do público ao trabalho desenvolvido pelo Jornal Opção extrapola as fronteiras de Goiás e mesmo do Brasil. Os dados do Google Analytics demonstram que pessoas residentes em Portugal, Estados Unidos e França representam parte significativa do tráfego do jornal. Dentro do país, as unidades federativas que mais acessam o portal, além de Goiás (34,3%), são São Paulo (18,29%), Minas Gerais (6,34%), Rio de Janeiro (6,31%) e Distrito Federal (5,96%). As cidades que mais visitam o site são todas capitais: Goiânia (GO), São Paulo (SP), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG). Em Goiás, depois da capital, os maiores acessos são oriundos de Rio Verde e Anápolis.

Nova fase

A nova fase do Jornal Opção teve início no dia 25 de abril. O projeto promoveu a expansão da proposta do site trazendo um visual moderno e acessível, visando a diversificação da forma de apresentação de conteúdos. Mesmo com o investimento realizado na reformulação e com os bons índices obtidos, todo o conteúdo do jornal permanece gratuito, já que o Jornal Opção segue a filosofia de que a informação deve ser livre. Tendo em mente a necessidade de um ambiente visualmente agradável e seguro, a plataforma escolhida para abrigar a página é a WordPress, seguindo a tendência das principais publicações do mundo. O WordPress é o sistema de gerenciamento de conteúdo utilizado por mais de 66 milhões de sites na web. Representa quase 20% de toda a internet. Assim, o Jornal Opção se junta a grandes portais como “New York Times”, CNN, “Forbes”, TechCrunch, BoingBoing e Mashable, que também optaram pela plataforma. A nova home tem abrangência maior de conteúdo, expondo maior quantidade de reportagens e notas. Além do redesenho das páginas, o Jornal Opção, por acreditar na importância da interação com seu público, investiu em novas funcionalidades, com destaque para assinatura por e-mail ― na qual o leitor receberá diretamente em sua caixa de entrada as principais notícias ―, integração direta com as redes sociais, comentários interativos e possibilidade de compartilhamento do conteúdo em apenas um clique. Considerando as necessidades do mundo moderno, o novo layout do Jornal Opção Online também possui versões projetadas especificamente para usuários de tablets e smartphones, de forma a facilitar o acesso do leitor aonde ele estiver. O público ainda tem acesso ao conteúdo disponibilizado pelo jornal nos anos anteriores ao clicar em “edições anteriores” e logo após no link que aponta para o acervo da versão antiga. As edições estão disponíveis para consulta. O novo projeto foi pensado também para a publicação do material da versão impressa do Jornal Opção. O layout foi desenvolvido de forma que todas as seções sejam igualmente contempladas de acordo com estudo prévio das especificidades de cada uma delas. Apesar da reformulação no conteúdo, no formato e no visual, a filosofia do jornal permanece a mesma: a informação livre, o jornalismo de qualidade e o respeito ao leitor continuam como prioridades. O portal foi criado a partir de um projeto da diretora e editora Patrícia Moraes Machado. Erik Jan Hanussen tornou-se conhecido como o “vidente de Hitler”. Sua história está contada no livro “A Sessão Nazista — A Curiosa História do Vidente Judeu no Círculo de Hitler” (Globo Livros, 264 páginas, tradução de Rafael Longo), de Arthur J. Magida. Diga-se logo que se trata de um livro sério.

Sinopse divulgada pela Livraria Cultura, possivelmente encaminhada pela editora:

“Ele era uma celebridade — Erik Jan Hanussen magnetizava plateias com exibições de seus poderes mentais — lia pensamentos, fazia adivinhações, hipnotizava espectadores, previa o futuro. Lançava profecias em seu próprio jornal e dava consultas particulares para gente poderosa. Dizia coisas nas quais as pessoas acreditavam — porque queriam e precisavam acreditar em alguma coisa na Alemanha que ressurgia das cinzas da Primeira Guerra Mundial.

“E ele também era uma fraude; Hanussen não passava do pseudônimo de Hermann Steinschneider, artista circense judeu com talento para inventar mentiras e, sem escrúpulos, conviver com aquelas que mais lhe rendessem vantagens. Um mestre na arte de iludir os outros — e a si mesmo — que ocultou sua origem para travar relações com o então ascendente movimento nazista, patrocinou as tropas de assalto de Hitler, a temível SA, e fez de seu jornal um veículo de propaganda para o Führer.

“A envolvente narrativa de 'A sessão nazista' resgata a trajetória desse polêmico personagem histórico. Amparado em ampla pesquisa, que incluiu entrevistas com a filha nonagenária de Hanussen e com mágicos e ilusionistas da atualidade, o autor Arthur J. Magida apresenta uma consistente reconstituição da vida do mentalista.

“O livro se concentra principalmente nos acontecimentos do início da década de 1930, no curto período em que Hanussen se torna amigo (e credor das imensas dívidas) de uma estrela nazista em ascensão, o conde Wolf-Heinrich von Helldorf, antissemita radical que viria a ser chefe da truculenta SA, e circula pela cúpula do Partido Nacional-Socialista, chegando a fazer sessões particulares de vidência para o próprio Hitler. O trânsito livre entre os virtuais donos do poder na Alemanha infla a já enorme autoconfiança de Hanussen, levando o chamado ‘maior oráculo da Europa desde Nostradamus’ a um destino que ele mesmo se mostra incapaz de prever.”

Erik Jan Hanussen tornou-se conhecido como o “vidente de Hitler”. Sua história está contada no livro “A Sessão Nazista — A Curiosa História do Vidente Judeu no Círculo de Hitler” (Globo Livros, 264 páginas, tradução de Rafael Longo), de Arthur J. Magida. Diga-se logo que se trata de um livro sério.

Sinopse divulgada pela Livraria Cultura, possivelmente encaminhada pela editora:

“Ele era uma celebridade — Erik Jan Hanussen magnetizava plateias com exibições de seus poderes mentais — lia pensamentos, fazia adivinhações, hipnotizava espectadores, previa o futuro. Lançava profecias em seu próprio jornal e dava consultas particulares para gente poderosa. Dizia coisas nas quais as pessoas acreditavam — porque queriam e precisavam acreditar em alguma coisa na Alemanha que ressurgia das cinzas da Primeira Guerra Mundial.

“E ele também era uma fraude; Hanussen não passava do pseudônimo de Hermann Steinschneider, artista circense judeu com talento para inventar mentiras e, sem escrúpulos, conviver com aquelas que mais lhe rendessem vantagens. Um mestre na arte de iludir os outros — e a si mesmo — que ocultou sua origem para travar relações com o então ascendente movimento nazista, patrocinou as tropas de assalto de Hitler, a temível SA, e fez de seu jornal um veículo de propaganda para o Führer.

“A envolvente narrativa de 'A sessão nazista' resgata a trajetória desse polêmico personagem histórico. Amparado em ampla pesquisa, que incluiu entrevistas com a filha nonagenária de Hanussen e com mágicos e ilusionistas da atualidade, o autor Arthur J. Magida apresenta uma consistente reconstituição da vida do mentalista.

“O livro se concentra principalmente nos acontecimentos do início da década de 1930, no curto período em que Hanussen se torna amigo (e credor das imensas dívidas) de uma estrela nazista em ascensão, o conde Wolf-Heinrich von Helldorf, antissemita radical que viria a ser chefe da truculenta SA, e circula pela cúpula do Partido Nacional-Socialista, chegando a fazer sessões particulares de vidência para o próprio Hitler. O trânsito livre entre os virtuais donos do poder na Alemanha infla a já enorme autoconfiança de Hanussen, levando o chamado ‘maior oráculo da Europa desde Nostradamus’ a um destino que ele mesmo se mostra incapaz de prever.”

O jornal “O Estado de S. Paulo”, fundado em 1875, tem 139 anos. É, portanto, um patrimônio do Brasil. O jornal foi perseguido em duas ditaduras — a de Getúlio Vargas e a civil-militar de 1964-1985. Mas sobreviveu. Na democradura da Venezuela, um jornal centenário, “El Universal”, informa que, por falta de papel, e não de dinheiro para comprá-lo, deve deixar de circular a partir de quinta-feira, 15. O presidente Nicolás Maduro, aquele que “sente” Hugo Chávez até em cocô de passarinho, faz o impossível para travar as importações de papel, que não considera prioritárias — como se jornal, espécie de alma de uma nação, como entendia muito bem o americano Thomas Jefferson, não fosse prioridade.

[caption id="attachment_3686" align="aligncenter" width="620"] Wanderlei Silva e Chael Sonnen: brigada real e jogada comercial[/caption]

O escritor britânico Samuel Johnson morreu há 230 anos, mas, por intermédio de uma frase, manda uma cotovelada curta e certeira para Wanderlei Silva, o lutador de MMA: “O patriotismo é o último refúgio de um patife” (“A Vida de Samuel Johnson”, de James Boswell), na tradução de Paulo Rónai, ou, na versão de Ruy Castro, “o último refúgio dos canalhas”.

Wand, como é chamado pelos íntimos, ou Cachorro Louco, como é mencionado por aqueles que transitam pelo passado, siderados, é, ao lado do americano Chael Sonnen, treinador do Tuf Brasil. Lutadores desconhecidos entram no octógono em busca de um contrato com o UFC, o principal promotor de lutas de MMA do mundo. Enquanto jovens batalham no octógono, Wanderlei Silva ameaça e, até, ataca fisicamente Chael Sonnen — sempre sugerindo que o gringo ganha dinheiro na terra de Machado de Assis e Eder Jofre e fala mal do país. Como se o brasileiro não ganhasse dinheiro nos Estados Unidos. Por certo, até fala mal da nação (cacófato apreciável) de Norman Mailer (“A Luta”, seu livro sobre boxe, é superior à sua literatura) e Muhammad Ali (o James Dean do boxe).

Falar mal de países e de indivíduos é o esporte número um da humanidade, diria o bem-humorado Mark Twain. Sonnen é especialista, como fazia Muhammad Ali com seus adversários — no Zaire, derrotou George Foreman primeiro com a boca e, depois, com os punhos —, na arte de desestabilizar seus adversários. Nem sempre funciona, mas é, no geral, intimidador. Com Wanderlei Silva, a tática não deu muito certo, porque, quando não responde na mesma moeda, com uma língua afiada e nacionalisteira — tenta jogar os patropis contra o americano —, o brasileiro reage com os punhos, o que, se não intimida Sonnen, o coloca na defensiva.

A “briga” entre Wanderlei Silva e Chael Sonnen é “real” ou faz parte de um marketing destinado a promover a luta da dupla? As duas coisas, possivelmente. Os rivais e o UFC de Dana White certamente ganharão com o clima de guerra que está sendo criado. Cautas ou não, as pessoas começam a esperar a luta entre “campeões”... decadentes, mas com meio por cento de elegância. Chael Sonnen, aparentemente menos desgastado, ganhará. É minha aposta. Wanderlei Silva está mais Louco do que Cachorro.

Uma coisa é certa: o Cachorro Velho, opa, Louco, não me representa. Talvez represente apenas seus negócios. O que Wand quer, como Cachorro Manso fingindo-se de Cachorro Louco, é, quem sabe, uma aposentadoria polpuda.

Para terminar aquilo que não termina, o engana-trouxa que é o mundo do espetáculo, citemos, para aderir à nossa cultura bacharelesca, sempre pródiga em citações (não raro sem o mínimo de contexto), Ambrose Bierce, o escritor americano que desapareceu no México, ao lado de Cain Velasquez, ops, de algum revolucionário mexicano: “No famoso dicionário do dr. Johnson, o patriotismo é definido como o último recurso de um patife. Com todo o respeito devido a um lexicógrafo bem informado, mas inferior, permito-me sugerir que é o primeiro” (do “Dicionário do Diabo”). Difícil discordar de Bierce e de Johnson, mas fácil discordar daquele que foi, de fato, o Cachorro Louco do octógono.

Wanderlei Silva e Chael Sonnen: brigada real e jogada comercial[/caption]

O escritor britânico Samuel Johnson morreu há 230 anos, mas, por intermédio de uma frase, manda uma cotovelada curta e certeira para Wanderlei Silva, o lutador de MMA: “O patriotismo é o último refúgio de um patife” (“A Vida de Samuel Johnson”, de James Boswell), na tradução de Paulo Rónai, ou, na versão de Ruy Castro, “o último refúgio dos canalhas”.

Wand, como é chamado pelos íntimos, ou Cachorro Louco, como é mencionado por aqueles que transitam pelo passado, siderados, é, ao lado do americano Chael Sonnen, treinador do Tuf Brasil. Lutadores desconhecidos entram no octógono em busca de um contrato com o UFC, o principal promotor de lutas de MMA do mundo. Enquanto jovens batalham no octógono, Wanderlei Silva ameaça e, até, ataca fisicamente Chael Sonnen — sempre sugerindo que o gringo ganha dinheiro na terra de Machado de Assis e Eder Jofre e fala mal do país. Como se o brasileiro não ganhasse dinheiro nos Estados Unidos. Por certo, até fala mal da nação (cacófato apreciável) de Norman Mailer (“A Luta”, seu livro sobre boxe, é superior à sua literatura) e Muhammad Ali (o James Dean do boxe).

Falar mal de países e de indivíduos é o esporte número um da humanidade, diria o bem-humorado Mark Twain. Sonnen é especialista, como fazia Muhammad Ali com seus adversários — no Zaire, derrotou George Foreman primeiro com a boca e, depois, com os punhos —, na arte de desestabilizar seus adversários. Nem sempre funciona, mas é, no geral, intimidador. Com Wanderlei Silva, a tática não deu muito certo, porque, quando não responde na mesma moeda, com uma língua afiada e nacionalisteira — tenta jogar os patropis contra o americano —, o brasileiro reage com os punhos, o que, se não intimida Sonnen, o coloca na defensiva.

A “briga” entre Wanderlei Silva e Chael Sonnen é “real” ou faz parte de um marketing destinado a promover a luta da dupla? As duas coisas, possivelmente. Os rivais e o UFC de Dana White certamente ganharão com o clima de guerra que está sendo criado. Cautas ou não, as pessoas começam a esperar a luta entre “campeões”... decadentes, mas com meio por cento de elegância. Chael Sonnen, aparentemente menos desgastado, ganhará. É minha aposta. Wanderlei Silva está mais Louco do que Cachorro.

Uma coisa é certa: o Cachorro Velho, opa, Louco, não me representa. Talvez represente apenas seus negócios. O que Wand quer, como Cachorro Manso fingindo-se de Cachorro Louco, é, quem sabe, uma aposentadoria polpuda.

Para terminar aquilo que não termina, o engana-trouxa que é o mundo do espetáculo, citemos, para aderir à nossa cultura bacharelesca, sempre pródiga em citações (não raro sem o mínimo de contexto), Ambrose Bierce, o escritor americano que desapareceu no México, ao lado de Cain Velasquez, ops, de algum revolucionário mexicano: “No famoso dicionário do dr. Johnson, o patriotismo é definido como o último recurso de um patife. Com todo o respeito devido a um lexicógrafo bem informado, mas inferior, permito-me sugerir que é o primeiro” (do “Dicionário do Diabo”). Difícil discordar de Bierce e de Johnson, mas fácil discordar daquele que foi, de fato, o Cachorro Louco do octógono.

A jornalista, além de participação ativa no “SBT Brasil”, vai comandar um programa semanal de debates

Diretor de redação admite que o jornal passa por dificuldades econômicas

Entre os 70 funcionários demitidos pelo “Correio Braziliense” nesta semana seis são jornalistas. Mesmo cobrada pelo Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, a direção da empresa não divulgou a lista dos afastados. O coordenador-geral do SJDF, Jonas Valente, disse ao Portal Imprensa que a cúpula do grupo “ficou de dar a lista de funcionários” até quinta-feira, 8. Jonas Valente informa que foram demitidos dois diagramadores, três subeditores e um repórter.

Quatro repórteres vasculharam os vários negócios de Ricardo Teixeira e contam a história de Adriane de Almeida Cabete e Lorice Sad Abuzaid

Os franceses são o PT do jornalismo. Os jornalistas da terra de Flaubert e Proust fazem reunião para tudo e, no geral, mandam de fato nas redações — como se as relações de mercado, o negócio, fossem quase ficcionais. Quando discordam dos dirigentes, caem fora, e em grupo. Os proprietários dos jornais são tratados quase que como funcionários. Segundo o Portal Imprensa, alegando falta de “confiança e comunicação com a direção” do “Le Monde”, vários editores, como Cécile Prieur, François Grump e Nabel Walim, pediram demissão. Em nota publicada no “Libération”, os editores disseram: “Durante vários meses enviamos muitas mensagens de alerta para assinalar problemas importantes, além da falta de confiança e comunicação com a direção da redação. Isso nos impede de cumprir o nosso trabalho como editores”. Os jornalistas discordam até do “novo método de impressão” do “Le Monde”. Discordam também da “coordenação da edição online” e denunciam “uma suposta crise financeira”.