Opção cultural

“Uma Voz e o Silêncio” é um livro que fala das várias faces do amor — entre esposos, entre pais e filhos, entre irmãos, entre cristãos — e fala também do sofrimento. Mesmo diante das vicissitudes, a poetisa não abandona a esperança, âncora que lhe dá firmeza e não a deixa à deriva

Graça Taguti Especial para o Jornal Opção Desde a mais tenra idade se habituou a gostar de misturas e de contrastes no seu dia a dia iluminado de curiosidade. As manias, obsessões, compulsões renitentes não interessavam a essa menina-menino. Considerava as repetições de qualquer ordem sempre previsíveis e esvaziadoras de sentidos maiores da vida. As experiências, ahhh, sim, as experiências alquimizavam as cores do horizonte dela-dele trazendo nuances de rosa, tons pastel em degrades delicados, quando se punha a pintar aquarelas para decorar seu quarto de sonhos. Ainda na infância, o menino-menina brincava com bonecas diversificadas, algumas artesanais, de madeira ou de algodão, que seu paciente e talentoso tio fazia. Nada de brinquedos prontos. Nada de alegrias serializadas, com cheiro de indústria cega e fria. Nada de diversão comoditizada, com Barbies ou Falcons bocejando entediados nas prateleiras das lojas. Na hora das refeições, nossa personagem saboreava as delícias do tudo-junto-e-misturado. Arroz com feijão, pato com molho de laranja, doces e salgados entrelaçados, convivendo em placidez com as papilas e a gula de sua língua tão acesa. Eram muitos desejos morando dentro. Ela-ele desde cedo também descobriu que possuía hormônios mesclados em sua fisiologia e glândulas. Estrógenos, testosteronas e afins. Aí achou engraçado ao detectar sua energética determinação, proatividade e dinamismo no exercício de certas tarefas. Bem como observou seu olhar lânguido e contemplativo, debruçado sobre o passeio das nuvens em mutantes e transitórias formas, que lhe preenchiam de surpresas o teto maior, acoplado lá no firmamento, de sua sagaz existência. Ao crescer, ele-ela farejou outras demandas, que lhe atiçavam comichões nos neurônios. Estudar astrologia, ciências, dedicar-se a atividades ao ar livre, manter romances explícitos com as rajadas de vento e as lambidas dos raios de sol, deliciosamente tingindo sua pele de puro ouro. Eram muitos anseios morando dentro. Percebeu a paixão gradual pela literatura de todos os gêneros, a poesia, o levitar de sua alma inquieta e buliçosa. Caminhou suavemente pela mitologia, as histórias da medusa e as serpentes, o Cérbero, sátiro, centauro, cujas naturezas mesclavam frequentemente o humano, o monstruoso e o animal. Volta e meia, nossa personagem refletia sobre sua condição irisada, caleidoscópica, como se flagrasse sendo mais que uma criatura no planeta, um verdadeiro “risoto de pessoa”. Ele-ela dirigiu-se então, já na idade adulta, à esfera dos pensamentos e emoções. Todos importa sublinhar, turbulentos, contrastantes e paradoxais. Detectou logo de saída uma enorme bagunça na alma. Ódio e amor, Inveja e benevolência, mesquinhez e generosidade, individualismo e fraternidade, ciúmes e desapego, egocentrismo e solidariedade. Tantas emoções e sentimentos acotovelando-se apertados, entre uma e outra respiração entrecortada ou desabafos solitários. Eram muitas contradições morando dentro. De repente, deu-se conta de que, no laboratório de suas vivências, estes sentimentos não poderiam excluir-se mutuamente. Nem se desgarrar uns dos outros. A fusão, a mistura de opostos tornava-se, no caso, imprescindível para a manutenção e fortalecimento de sua saúde mental. Abrindo um parêntesis, quantos de nós alijamos o que aparentemente nos enfeia e apodrece, como ódio cumulativo e rancores em profusão, erguendo suas soturnas moradas no desterro da inconsciência. Talvez seja perigoso ou danoso, imaginamos, agregarmos todos, a um só tempo, no mesmo laboratório, submetendo-os a transformações e metamorfoses substanciais. Fel e mel. Dor e Alívio. Amargura e Amar cura. Certa vez pegou-se na leitura de Orlando, de Virgínia Wolff obra na qual se observa a alternância dos gêneros masculino e feminino. Nossa personagem flagrara-se homossexual, bissexual, transexual talvez neste episódio? Não. Mas dispunha-se a acolher, a partir de então, as premências de aceitar, intimamente, a livre expressão de desejos sexuais amplos e diferenciados. Desejos, aliás, que nem sempre precisava externalizar ou colocar em prática. Como, por sinal, aquelas súbitas raivas e fúrias propulsoras de instintos assassinos. Você se pergunta neste instante: ele-ela tem um nome? — é a inquietação inevitável. Sim, pencas deles. Daniel, Joana, Flávia, Paulo, Ana, Rogério, você, eu e todos os iniciados por cada letra do alfabeto. O vizinho estranho da porta ao lado, seu pai, mãe e aparentados. É muita gente disputando espaço dentro de você. Enfim, cai a ficha: percebemos reunir em nosso psiquismo um vasto espectro de possibilidades e mosaicos mentais, emocionais e atitudinais. Mas nos dá medo, muito medo, admitirmos essa realidade e tentarmos conviver civilizadamente com nossos anjos e demônios. O mais cômodo e auto apaziguador é atirarmos uns nos outros, como em uma agitada partida de paint ball, tudo o que nos mancha, desagrada e até envergonha. Teimamos esconder essa bagagem maldita nos armários da dissimulação cotidiana ou sob as penumbras do tapete da nossa comportada sala de visitas social. Escondemos tudo. Nossos gritantes defeitos, hábitos perniciosos, falhas de caráter eventuais e permissivas faltas de ética. Afirmamos, porém, que tudo é lindo e maravilhoso. A harmonia existe, embora você duvide. O sol se casa com a lua, as alvoradas com os crepúsculos, Os eclipses com as estrelas. A proposta é deixar estas uniões acontecerem. Faz bem à nossa felicidade aceitarmos e aplaudirmos todo o tipo de sinergias que permeiam nossa personalidade. Uma provocação: que tal dispor-se a saborear, em sua próxima refeição, o eventual exotismo de um frango flambado na cerveja, um linguado ao molho de maracujá… Hum… Só falta fecharmos os olhos e entregarmos o corpo, o espírito e o paladar a deleites inusitados. Porque aí você já compreendeu que — deixando todos os receios e senões de lado — convém sentar-se à mesa com todas as pessoas que moram em você. Mas não para por aí. As sensações vão além e excedem qualquer expectativa para quem admite ser múltiplo. Creia. Há indescritíveis orgasmos à sua espera. Experimente oferecer-se a eles. Graça Taguti é jornalista e escritora. via Revista Bula

Itaney Campos Não, não guardo raiva ou pesar pelo que me aconteceu. Aqui e agora já não há espaço para esse tipo de sentimento. As tragédias têm reduzida a sua dimensão, passam a representar apenas um infortúnio a mais, no oceano de carnificina que é a existência humana no mundo. No entanto, não posso negar que me pesa algum desconforto, uma certa insatisfação, algo que me constrange fundamente. Não, não chega a ser um aborrecimento. Na verdade, não sei definir essa sensação. Percebo que o que não me satisfaz é a consciência que esse fato, de que fui vítima, e seus protagonistas, não estejam completamente identificados e suas circunstâncias efetivamente desvendadas. Agora, em olhar retrospectivo continuo tendo dificuldades de reconstituir a ocorrência, de visualizar os seus personagens e individualizar as condutas de cada um. Eu me vejo inicialmente no interior de um veículo, reconheço que ali estou a contragosto, alimentando uma sensação de insegurança. Gostaria de saltar do automóvel, mas algo me impede. Já nem sei se estava amarrado ou algemado ou preso à lataria do veículo. O motorista não me ouve, faz ouvidos de mercador às minhas súplicas. Logo em seguida, já me vejo sob a mira de uma arma, um sujeito estranho profere ameaças, me insulta, brada que eu mereço a sova que vou levar, o sofrimento que vou ter de expiar. Observo que havíamos saído da estrada municipal e, depois de seguir por uma estradinha vicinal, numa distância aproximada de quinhentos metros, o veículo estacionou no meio do cerrado, a cerca de cinquenta metros daquele trilho. São dois os elementos que me mantém imobilizado, amarrado com os braços para trás. Posso vê-los, estão de pé, do lado de fora, ambos armados. Não os reconheço, mas a intuição me diz que meu fim se aproxima. Eles mencionam meu envolvimento com uma mulher, cujo nome declino de registrar aqui, acrescentando os meus algozes, aos gritos, que eu devia aprender a respeitar família alheia, comportar-me como pai e marido de mulher honesta, e não como um desgraçado que faz a desgraça dos outros. Naquele momento, percebi nitidamente que suas palavras iradas serviam de alimento à sua raiva, queriam encher-se de ira, provocar-me, para, então, descarregar sobre mim o seu ódio. Tento argumentar, no pouco espaço de tempo deixado por suas maledicências, por suas maldições, procuro mostrar que fui seduzido por aquela mulher, que não fui o primeiro com quem ela mantivera um caso clandestino, traindo o marido. E foi aí que me dei conta de que estava sendo alvo de vingança, que se tratava ali de crime encomendado, e minha morte era a empreita. Reparei que as armas se tratavam de dois revólveres cromados, de cano longo, provavelmente de calibre 38.0. Quando pronunciei as primeiras palavras para tentar convencê-los a desistir da empreitada, porque teriam maior ganho com o que eu lhes poderia pagar, senti o relâmpago da dor percorrendo meu corpo, penetrado por uma sequência de balas. O barulho seco dos estampidos feriu duramente os meus ouvidos. Uma dor agudíssima no peito me fez consciente de que uma das balas me transfixiava o pulmão. Ou, quem sabe, o coração. Senti-me desfalecer, a friagem que me avassalou o corpo era indicativo seguro de que um processo de hemorragia interna se desencadeara. Fui perdendo a consciência como se mergulhasse na escuridão de um poço sem fundo. No entanto, eu ainda percebia alguns sons, tinha consciência do meu corpo fragilizado, um último lampejo de lucidez exigia que eu lutasse contra aquele torpor mortal. Foi nesse momento crucial, de agonia inigualável, que senti a violência de mãos segurando-me a cabeça, puxando-me os cabelos, expondo meu rosto desfigurado e forçando-o para cima. Aquele que se jogou sobre mim tinha uma faca na mão direita. Meu corpo, que já pendia para a esquerda, foi violentamente empurrado contra a lateral do carro, vindo a ficar apoiado na lataria, meio fletido. A cena que se seguiu já não posso precisar se tive consciência dela no momento mesmo de sua ocorrência ou se só agora, em consideração retroativa, apreendo a sequência de sua execução. Lembro-me bem e, ainda me dói de forma lancinante essa lembrança, que algum resquício de consciência latejava em meu cérebro. De alguma forma, ainda que minha pressão sucumbisse, a friagem enrijecesse meus músculos e doessem os meus ossos, eu sentia que uma facada impiedosa seria desferida sobre o meu corpo inerte. Os meus carrascos tinham pressa em concluir o seu serviço macabro. Só não pressentia, e nem pressenti no ato, porque possivelmente só agora tomo consciência disso, que o golpe cruel se dirigia para o meu globo ocular. A lâmina entrou rasgando no meu olho direito, em meio ao sangue que esguichava. O executor não se perturbou, aparentemente, com o jato de sangue que escorria por sua mão, seu antebraço e atingia sua camisa. Nervoso, cortava os nervos, veias e artérias, na tentativa de extrair o globo ocular, provocando um fluxo contínuo de sangue que se espalhava pelo encosto do banco e respingava no meu rosto, no seu rosto, na lataria e nas imediações das poltronas traseira e dianteira. O procedimento e a crueldade compulsiva repetiram-se no outro olho. Consumada a tarefa, as órbitas vazias exibiam uma massa de sangue a extravasar pelo rosto, entranhando-se à barba mal feita. De posse da prova da execução do serviço, retiraram-se os malfeitores do local, em um outro veículo. Havia mais de duas horas que se fizera noite fechada. Só na madrugada do dia seguinte as diligências empreendidas pela família e pela polícia lograram localizar-me, sem vida e sem os olhos, no local da minha morte. Da minha morte matada. Como disse, já não guardo mágoas, nem ódios, nem ressentimentos ou qualquer outro sentimento que me comova. Nem mesmo a alegria das lembranças dos convívios, dos amores, do bons negócios que realizei. Observo os eventos tumultuados ou não da minha vida como se observasse uma nuvem que passa, uma mosca que pousasse sobre uma mesa, guardando distanciamento e quase indiferença. Mas me perturba ainda constatar a ignorância humana sobre os fatos mais evidentes. As circunstâncias da minha morte continuam envoltas por um véu de imprecisões, de indefinições, de interesses escusos e especulações malévolas. Há quem tire proveito, evidentemente. Não que eu pretenda que os meus carrascos e o mandante sejam punidos. O que incomoda e estarrece são as invenções, as fantasias e a cegueira generalizada, a despeito da evidência solar dos fatos. Noticiada a minha morte, que comoveu a família e alguns poucos amigos — porque espantoso número aprovou tacitamente o episódio ( “agiota geralmente termina assim”; “ele sempre foi impiedoso nos negócios”) — fez-se circular a versão de que, por haver denunciado uma rede de tráfico de drogas na cidade — eu fora executado, como queima de arquivo, pois presenciara, em um dos meus imóveis alugados, os inquilinos estocando pacotes de cocaína. Mais do que isso, eu teria testemunhado o grupo a aspirar cocaína, enquanto se divertiam com um carteado, na varanda da casa que há pouco lhes alugara. Algumas testemunhas relataram que no dia do meu assassinato me teriam visto em um bar, bebendo em companhia de pessoas estranhas, novatas na cidade, Outras informaram ter presenciado comportamento estranho da minha parte, com aparência de estar embriagado ou mesmo drogado, e houve até quem comentasse ter havido murmúrios do meu envolvimento com drogas proibidas. À meia boca, discutiu-se se não seria a droga o fator determinante de minha impulsividade sexual. Quanta fantasia, quantas mentiras e maledicências. É certo que se chegou a aventar a possibilidade de crime passional, a título de vingança de algum marido traído, porque a fama que corria é de que eu não poupava as mulheres dos amigos, e nem dos inimigos. Sedutor incorrigível, eu semeava chifres nas testas de conhecidos e desconhecidos. A pobre da minha companheira passava horrores, suportando os meus incontáveis envolvimentos com mulheres. Mas essa hipótese foi logo descartada. A suposta amante foi ouvida e jurou, de mãos postas e joelhos, ao chão, sua fidelidade ao marido, a bondade angelical deste e sua completa aversão à minha pessoa. Ela, que ameaçara matar-se por mim, caso eu renegasse os seus carinhos ardorosos. Ela, que todas as noites sonhava estar imersa no azul profundo dos meus olhos. A cidade preferiu dar vazão à versão que relacionava o assassinato ao negócio de drogas, à execução a mando de traficantes. Pouco a pouco, à medida que a investigação se desenvolvia, emergia dos depoimentos, encarnado em minha pessoa, um dos mais importantes chefes do tráfico de drogas da região. As investigações estenderam-se por meses. O processo tramitou ao longo de cinco anos. No dia do julgamento, os sete jurados, por unanimidade, declararam a absolvição, por insuficiência de provas, dos dois acusados de minha morte, notórios usuários de drogas da cidade, molambos que não tinham onde cair mortos. Um deles foragira e fora julgado à revelia. O outro, catador de lixo e furador de covas no cemitério, após levar uma esfregada do Delegado, foi colocado na rua, por ordem do juiz, em consequência de sua absolvição. O meu desconforto, repito, não se deve à impunidade dos meus executores e do mandante de minha morte, mas à rede de intrigas e invencionices que se tramou em torno do triste episódio. Não julgo, apenas constato. E encerro minhas confidências parafraseando a Bíblia: os que tem olhos para ver, que vejam; os que tem ouvidos para ouvir, que ouçam! Itaney Campos é escritor. Desembargador do TJGO.

“O Último Concerto”, dirigido pelo cineasta Yaron Zilberman, é um pequeno grande filme que discute valores (e arte, e amor, e a vida) de forma delicada e sem ser piegas embalado por música emocionante

Geraldo Lima Especial para o Jornal Opção Morar próximo à natureza tem seu preço. É romântico e saudável, mas tem seu preço.Normalmente esse “morar próximo” significa invadir o habitat natural de algumas espécies de animais. Somos nós, seres humanos, os invasores em todos os casos. Por mais que tenhamos boas intenções e ideias preservacionistas, ainda assim somos invasores. A natureza dispensa nossa presença. Ela basta a si mesma. E, quanto for preciso, ela vai nos cobrar por esse espaço que lhe foi subtraído. Agora mesmo, mal começou o mês de outubro, trazendo as primeiras chuvas, eis que uma horda de besouros “Onthophagus taurus” da ordem Coleoptera, conhecido vulgarmente como “besouro rola-bosta”, procura a todo custo invadir a nossa residência. Buscam, ansiosos e persistentes, gretas nas portas e janelas que lhes permitam ganhar o interior da casa. Vêm atraídos pela luz. O gesto é fanático e suicida. Amanhã estarão todos mortos, geralmente de pernas pro ar, numa demonstração trágica do quanto lutaram pela vida na frieza da cerâmica. Embora saibamos que esses insetos não representam nenhum perigo à nossa saúde, nos sentimos incomodados com sua presença — eles, como kamikazes, chocam-se contra a parede, estatelam-se no chão, giram ruidosos em volta da lâmpada, tiram a nossa concentração, obrigam-nos a ficar de portas e janelas cerradas, e, vez ou outra, ouvimos o estalar de um deles sob a sola dos nossos calçados. Minha esposa, por pouco, não juntou um desses bichinhos frenéticos ao cozido de carne e batata. Para outros povos isso seria só um ingrediente a mais, mas não é o nosso caso. Disse que nos sentimos incomodados com a presença desses insetos. Para eles, com certeza, a recíproca é verdadeira. Aqui estamos nós, na divisa com uma reserva ambiental, trazendo incômodo e sedução fatal para esses pequenos seres em busca de acasalamento. Esse é o momento em que as larvas saem da terra, já como besouros, para se reproduzirem. Poucos indivíduos da espécie alcançarão, no entanto, o seu objetivo. Dizem as pesquisas que setenta por cento deles morrem, ficando a cargo dos trinta por cento que sobrevivem a responsabilidade da procriação e preservação da espécie. Sabendo disso, tento fazer a minha parte para ajudá-los: procuro sempre devolver os invasores à escuridão da noite, onde a luz artificial não funcione como armadilha. Sei que o gesto é meio inútil, alguns já nem têm mais forças para voar. Jogo fora, na verdade, seres sem vida. Como não posso ir dormir assim, cercado de cadáveres, procuro alívio para minha consciência na teoria darwinista da “seleção natural das espécies”, dando-me conta de que a natureza acha, assim, seu modo de se manter em equilíbrio. Geraldo Lima é escritor, dramaturgo e roteirista.

Escrito em estilo fluente e elegante, solidamente embasado em documentos, publicações e depoimentos — além de uma excelente iconografia — “Getúlio: Da Volta Pela Consagração Popular ao Suicídio (1945-1954)” é percorrido com o interesse de um thriller de ficção dramática

Quase 60 anos depois do assassinato da família Clutter, imortalizado por Truman Capote na reportagem literária mais famosa de todos os tempos, o clássico “A Sangue Frio”, a cidade de Holcomb, nas planícies do oeste do Kansas, parece condenada a um luto infinito

Rafael Teodoro

Naquela manhã de domingo o telefone tocou e tocou e tocou. Ele estava ao lado do aparelho. Mas hesitava em atender. Tinha medo de que se repetisse a noite anterior.

Sim, uma noite de sábado, céu limpo, clima quente. Uma noite inofensiva como qualquer outra não fosse por um pequeno detalhe: naquele dia eles completavam doze meses de namoro. Ele então pega o telefone e liga para ela. Animado, quer conversar mesmo sem ter assunto. Achava que ela não lembraria da data. Era estranho dizer isso, mas ele sempre havia sido mais atento aos detalhes da relação, aos pequenos detalhes, aqueles que fazem a vida sair da banalidade tão comum. Um desenho de coração num caderno, uns versinhos escritos apressadamente, uma caixa de bombons, as flores... Ele preparava tudo com o esmero de um confeiteiro que despeja a cobertura sobre um bolo de aniversário para alguém muito especial. Esse alguém era ela.

Ele só queria vê-la feliz.

Todavia, ela não parecia valorizar tanto aqueles pequenos gestos. E assim, do outro lado do telefone, naquele sábado quente e silencioso, ele escuta uma voz sem nenhum entusiasmo carinhoso. Ele ouve uma voz fria e indiferente.

Dura, seca, de partir o coração.

No diálogo que se seguiu ela cobrava satisfações. Fotos compartilhadas, recados em redes sociais, conversas com colegas de trabalho... Tudo era motivo de aborrecimentos. Por vezes, mui arrogante, ela deixava-se envaidecer e cobrava dele um pedágio pela passagem na sua vida. “Se soubesse que tu eras assim, não me interessaria...” Pronto. Agora ele se sentia qual um estelionatário a enganá-la. E, no entanto, ele nunca a enganou.

Ao telefone, ela tornava a falar com um ar de despeito, como se a doação do amor não fosse entrega, e sim caridade. Como se tudo o que viveram até ali — as declarações, os presentinhos, os abraços, os beijos, os planos para um futuro juntos — não significasse nada. Tudo o que ela via eram os seus desejos, as suas vontades. Egoísta, ela queria controlá-lo.

Quanto de ciúmes havia naquilo ele não sabia. Talvez fosse uma faceta escura de um amor tão puro entre grandes árvores azuis, prenhes de frutos podres que principiavam a cair. Ou talvez fosse o temor que acomete quem ama com tanta intensidade que prefere matar a perder. E aquelas brigas, aquela hostilidade gratuita, súbita, inexplicável, feriam o coração dele. E o amor ia morrendo aos pouquinhos, afogado na desconfiança.

Ele só queria que ela se libertasse do seu passado. “Eu já esqueci”, ela dizia. Dizia não porque fosse mentirosa, mas porque achava que pudesse enganar a si própria. No fundo, queria amenizar a dor que a consumia ante a lembrança de outros homens, homens que a fizeram transitar pelas sendas perigosas da raiva e do ódio. Os mesmos homens que a usaram um dia, que a ludibriaram, que fizeram da sua sensibilidade uma ponte para o desespero humilhante de quem confia e é traída, de quem se entrega para o amor e se percebe quedar junto à armadilha da frialdade mais abjeta — na qual se homizia a triste figura dum coração de pedra. Altiva, ela não aceitava que seu passado era uma prisão da qual ela ainda não pudera se desvencilhar. Era um fardo que ela carregava como um medalhão sobre o peito, que resplandece o brilho túmido duma cegueira branca que terminava por turvar a visão de todos à sua volta. E começava a matar até mesmo o amor, perdido que estava num labirinto de suspeitas e dúvidas.

Naquela noite, então, depois de ouvir tudo o que ela disse, pela primeira vez em 12 meses de namoro ele duvidou. Pela primeira vez, após todas as crises, ele se viu balançar, vacilar no sentimento para o qual ele não havia posto obstáculo — e entregara-se completamente. Erguia-se pouco a pouco um muro com os tijolos do cansaço e da desesperança. Ao final da construção, ele temia seriamente que ela não pudesse mais ver os momentos felizes, o desenho de coração num caderno, os versinhos escritos apressadamente, a caixa de bombons, as flores... Nada! Nem um instante de alegria na memória, nem uma gota de carinho num oceano de mágoas. Absolutamente nada. Pela primeira vez ele teve medo de se afogar.

Inconformado, sabia que os fantasmas do passado perseguiam-na. Ela insistia em negar. Eles haviam prometido um ao outro experimentar o novo, recomeçar do zero, só nós dois, por Deus, eles juraram! Mas ela continuava perdida no terreno pedregoso das lembranças antigas, irresoluta e desconfiada. Sem perceber, ela não via que o terreno ficava próximo a um mar de entulhos; que as lembranças eram como pedras amarradas ao corpo daquele amor que se tornava cada vez mais pesado. Ela prendia o sentimento dele e o lançava contra as ondas daquele mar revolto, indomável, cruento, cheio de entulhos. O sentimento ia se afogar. Os fantasmas do passado agora surgiam redivivos, transformados com a face do ceifeiro, que os vinha buscar para a morte, enquanto o amor estilhaçava moribundo.

Ele só queria entender por que ela o maltratava, por que essa desconfiança imotivada, esse receio possessivo, tanta infantilidade! Por quê? Se ela havia sofrido tanto e, como ele, desejava se libertar, por que não acreditar naquele amor? Por que não se dar essa chance?

Naquele momento, ele compreendeu finalmente que estava a ser processado. Era réu de um crime que não tinha perpetrado, pecador de um pecado que não havia cometido. Ele era o culpado de forma sumária, sem direito a um julgamento justo.

Pena. Ela não via que ele não era o criminoso, o pecador, o bufão que se aproximava para humilhá-la outra vez ao brincar com seus sentimentos. Na sua cegueira branca, ela não entendia que o amor que ele dava a ela era santo, pois oferecia a redenção. Era uma porta que se abria no presente para um futuro de felicidade — uma felicidade que ela certamente nunca tinha sentido. E que ela própria, ensimesmada, sabia não ser possível sentir com mais ninguém. Porque aquele sentimento era puro e sacro; não vinha para consumi-la na maldade terrível da perfídia velada; vinha, isto sim, para retirá-la daquele quarto escuro solitário, onde ela se trancara desde tempos imemoriais para a vida. Ele queria resgatá-la. Oferecia-lhe sua mão. Infelizmente ela estava cega. Não queria aceitar.

Naquela noite de sábado, pela primeira vez ele desligou o telefone. E pela primeira vez não sentiu mais vontade de ligar. Logo ele, que sempre quis conversar com ela, dedicar a ela suas melhores palavras! Ele sabia que alguma coisa estava errada.

No domingo, quando tornou a si após sair da imersão em pensamentos que o remetiam à noite anterior, primeira vez em 12 meses de namoro ele hesitou em atender ao telefone. Não sabia se ela telefonava arrependida, se queria se desculpar. E temia o contrário: que ela tornasse à sua ira, que descontasse a sua raiva injustificável, enquanto queimava na fogueira dos ciúmes mais pueris. Então pela primeira vez ele sentiu medo de acabar. Sentiu um medo absurdo de que ela não tornasse a si, que não vislumbrasse os riscos do caminho que ela trilhava. Era um caminho sem volta, decerto. Ele só não sabia se ela queria parar por ali e voltar a cultivar o amor.

Por isso, enquanto o telefone tocava insistentemente, ele olhou de novo para o aparelho. O barulho irritava-o. Ele já se via compelido a tomar uma atitude. Que faria? Ignorá-la seria covardia. Mas ele sabia que, se a atendesse, aquele poderia ser o momento derradeiro duma história de amor tão bonita. Ou talvez não! Talvez fosse justamente a oportunidade de que precisava, a conversa que permitiria a ela entender que não devia ocupar-se com miudezas, e que não era justo puni-lo por faltas que ele não protagonizou, que não era correto expiar os sofrimentos passados nas costas de um inocente. Talvez. Só talvez ela então percebesse o óbvio: que os 12 meses que passaram juntos haviam sido os momentos mais felizes da vida dele.

E foi nisso que ele acreditou, quando, vencendo a hesitação do início, tomou em mãos o telefone e decidiu dar a si próprio uma última chance de viver aquele amor.

Rafael Teodoro é advogado e crítico de música e literatura.

Rafael Teodoro

Naquela manhã de domingo o telefone tocou e tocou e tocou. Ele estava ao lado do aparelho. Mas hesitava em atender. Tinha medo de que se repetisse a noite anterior.

Sim, uma noite de sábado, céu limpo, clima quente. Uma noite inofensiva como qualquer outra não fosse por um pequeno detalhe: naquele dia eles completavam doze meses de namoro. Ele então pega o telefone e liga para ela. Animado, quer conversar mesmo sem ter assunto. Achava que ela não lembraria da data. Era estranho dizer isso, mas ele sempre havia sido mais atento aos detalhes da relação, aos pequenos detalhes, aqueles que fazem a vida sair da banalidade tão comum. Um desenho de coração num caderno, uns versinhos escritos apressadamente, uma caixa de bombons, as flores... Ele preparava tudo com o esmero de um confeiteiro que despeja a cobertura sobre um bolo de aniversário para alguém muito especial. Esse alguém era ela.

Ele só queria vê-la feliz.

Todavia, ela não parecia valorizar tanto aqueles pequenos gestos. E assim, do outro lado do telefone, naquele sábado quente e silencioso, ele escuta uma voz sem nenhum entusiasmo carinhoso. Ele ouve uma voz fria e indiferente.

Dura, seca, de partir o coração.

No diálogo que se seguiu ela cobrava satisfações. Fotos compartilhadas, recados em redes sociais, conversas com colegas de trabalho... Tudo era motivo de aborrecimentos. Por vezes, mui arrogante, ela deixava-se envaidecer e cobrava dele um pedágio pela passagem na sua vida. “Se soubesse que tu eras assim, não me interessaria...” Pronto. Agora ele se sentia qual um estelionatário a enganá-la. E, no entanto, ele nunca a enganou.

Ao telefone, ela tornava a falar com um ar de despeito, como se a doação do amor não fosse entrega, e sim caridade. Como se tudo o que viveram até ali — as declarações, os presentinhos, os abraços, os beijos, os planos para um futuro juntos — não significasse nada. Tudo o que ela via eram os seus desejos, as suas vontades. Egoísta, ela queria controlá-lo.

Quanto de ciúmes havia naquilo ele não sabia. Talvez fosse uma faceta escura de um amor tão puro entre grandes árvores azuis, prenhes de frutos podres que principiavam a cair. Ou talvez fosse o temor que acomete quem ama com tanta intensidade que prefere matar a perder. E aquelas brigas, aquela hostilidade gratuita, súbita, inexplicável, feriam o coração dele. E o amor ia morrendo aos pouquinhos, afogado na desconfiança.

Ele só queria que ela se libertasse do seu passado. “Eu já esqueci”, ela dizia. Dizia não porque fosse mentirosa, mas porque achava que pudesse enganar a si própria. No fundo, queria amenizar a dor que a consumia ante a lembrança de outros homens, homens que a fizeram transitar pelas sendas perigosas da raiva e do ódio. Os mesmos homens que a usaram um dia, que a ludibriaram, que fizeram da sua sensibilidade uma ponte para o desespero humilhante de quem confia e é traída, de quem se entrega para o amor e se percebe quedar junto à armadilha da frialdade mais abjeta — na qual se homizia a triste figura dum coração de pedra. Altiva, ela não aceitava que seu passado era uma prisão da qual ela ainda não pudera se desvencilhar. Era um fardo que ela carregava como um medalhão sobre o peito, que resplandece o brilho túmido duma cegueira branca que terminava por turvar a visão de todos à sua volta. E começava a matar até mesmo o amor, perdido que estava num labirinto de suspeitas e dúvidas.

Naquela noite, então, depois de ouvir tudo o que ela disse, pela primeira vez em 12 meses de namoro ele duvidou. Pela primeira vez, após todas as crises, ele se viu balançar, vacilar no sentimento para o qual ele não havia posto obstáculo — e entregara-se completamente. Erguia-se pouco a pouco um muro com os tijolos do cansaço e da desesperança. Ao final da construção, ele temia seriamente que ela não pudesse mais ver os momentos felizes, o desenho de coração num caderno, os versinhos escritos apressadamente, a caixa de bombons, as flores... Nada! Nem um instante de alegria na memória, nem uma gota de carinho num oceano de mágoas. Absolutamente nada. Pela primeira vez ele teve medo de se afogar.

Inconformado, sabia que os fantasmas do passado perseguiam-na. Ela insistia em negar. Eles haviam prometido um ao outro experimentar o novo, recomeçar do zero, só nós dois, por Deus, eles juraram! Mas ela continuava perdida no terreno pedregoso das lembranças antigas, irresoluta e desconfiada. Sem perceber, ela não via que o terreno ficava próximo a um mar de entulhos; que as lembranças eram como pedras amarradas ao corpo daquele amor que se tornava cada vez mais pesado. Ela prendia o sentimento dele e o lançava contra as ondas daquele mar revolto, indomável, cruento, cheio de entulhos. O sentimento ia se afogar. Os fantasmas do passado agora surgiam redivivos, transformados com a face do ceifeiro, que os vinha buscar para a morte, enquanto o amor estilhaçava moribundo.

Ele só queria entender por que ela o maltratava, por que essa desconfiança imotivada, esse receio possessivo, tanta infantilidade! Por quê? Se ela havia sofrido tanto e, como ele, desejava se libertar, por que não acreditar naquele amor? Por que não se dar essa chance?

Naquele momento, ele compreendeu finalmente que estava a ser processado. Era réu de um crime que não tinha perpetrado, pecador de um pecado que não havia cometido. Ele era o culpado de forma sumária, sem direito a um julgamento justo.

Pena. Ela não via que ele não era o criminoso, o pecador, o bufão que se aproximava para humilhá-la outra vez ao brincar com seus sentimentos. Na sua cegueira branca, ela não entendia que o amor que ele dava a ela era santo, pois oferecia a redenção. Era uma porta que se abria no presente para um futuro de felicidade — uma felicidade que ela certamente nunca tinha sentido. E que ela própria, ensimesmada, sabia não ser possível sentir com mais ninguém. Porque aquele sentimento era puro e sacro; não vinha para consumi-la na maldade terrível da perfídia velada; vinha, isto sim, para retirá-la daquele quarto escuro solitário, onde ela se trancara desde tempos imemoriais para a vida. Ele queria resgatá-la. Oferecia-lhe sua mão. Infelizmente ela estava cega. Não queria aceitar.

Naquela noite de sábado, pela primeira vez ele desligou o telefone. E pela primeira vez não sentiu mais vontade de ligar. Logo ele, que sempre quis conversar com ela, dedicar a ela suas melhores palavras! Ele sabia que alguma coisa estava errada.

No domingo, quando tornou a si após sair da imersão em pensamentos que o remetiam à noite anterior, primeira vez em 12 meses de namoro ele hesitou em atender ao telefone. Não sabia se ela telefonava arrependida, se queria se desculpar. E temia o contrário: que ela tornasse à sua ira, que descontasse a sua raiva injustificável, enquanto queimava na fogueira dos ciúmes mais pueris. Então pela primeira vez ele sentiu medo de acabar. Sentiu um medo absurdo de que ela não tornasse a si, que não vislumbrasse os riscos do caminho que ela trilhava. Era um caminho sem volta, decerto. Ele só não sabia se ela queria parar por ali e voltar a cultivar o amor.

Por isso, enquanto o telefone tocava insistentemente, ele olhou de novo para o aparelho. O barulho irritava-o. Ele já se via compelido a tomar uma atitude. Que faria? Ignorá-la seria covardia. Mas ele sabia que, se a atendesse, aquele poderia ser o momento derradeiro duma história de amor tão bonita. Ou talvez não! Talvez fosse justamente a oportunidade de que precisava, a conversa que permitiria a ela entender que não devia ocupar-se com miudezas, e que não era justo puni-lo por faltas que ele não protagonizou, que não era correto expiar os sofrimentos passados nas costas de um inocente. Talvez. Só talvez ela então percebesse o óbvio: que os 12 meses que passaram juntos haviam sido os momentos mais felizes da vida dele.

E foi nisso que ele acreditou, quando, vencendo a hesitação do início, tomou em mãos o telefone e decidiu dar a si próprio uma última chance de viver aquele amor.

Rafael Teodoro é advogado e crítico de música e literatura.

Com uma visão do amor, dos sonhos, das utopias, dos sentimentos, da solidariedade, enfim, de valores tão refratários nesse terceiro milênio, Miguel Jorge não se intimida nem se aniquila diante da “ambiguidade das facas”, numa atmosfera em que nos sentimos como num campo de disputas

Sinésio Dioliveira

Conto dedicado à minha amiguinha Bárbara Toledo Gomes, de 9 anos

Curiolando vivia feliz como todas as aves que moravam numa pequena floresta. Todas despreocupadas com semear, segar e recolher provimentos para os celeiros. Por lá o Pai celestial ainda as sustentava. A floresta era cortada por um ribeirão repleto de peixes. Suas águas eram tão límpidas que era possível ver os peixes com facilidade. Lambaris e piaus predominavam por lá. E por isso eram presas fáceis dos martins-pescadores, socós, tuiuiús...

Nessa floresta viviam também saracuras, jaçanãs, garças diversas, tizius, coleirinhas, bigodinhos, canários-da-terra, sabiás-do-campo, almas-de-gato e outras muitas aves.

Certa vez, já quase no fim de uma tarde de novembro, em plena primavera, Curiolando teve uma surpresa desagradável. Ao buscar comida nos pendões de capim para seus dois filhotes de duas semanas, pousou num galho seco. Achou o galho diferente, mas, como dar comida para seus filhinhos era algo mais urgente, Curiolando nem teve tempo de observar direito onde havia pousado.

O galho seco estava entre os pendões de capim, num lugar ideal para facilitar o recolhimento das sementes de capim. Ele sentiu seus pés presos ao galho. Assustado, tentou voar para escapar. Só que não conseguiu e ficou preso de cabeça para baixo, batendo as asas barulhosamente. Daí a poucos instantes apareceu um homem correndo e desprendeu os pés de Curiolando do galho seco e o colocou dentro de um alçapão. Desesperado, ele se debateu nas laterais do alçapão em busca de liberdade, a ponto de sangrar o bico. O homem, um vendedor de passarinhos, capturou Curiolando com visgo de leite de jaqueira. Não era um galho propriamente, mas um pedaço de ferro simulando um.

Depois disso, Curiolando nunca mais viu seus filhinhos nem a mãe deles. Foi levado embora para bem longe da floresta da qual tanto gostava. A viagem foi muito sofrida: algumas horas de ônibus dentro de uma caixa de madeira cheia de compartimentos e com alguns furos nas laterais dos compartimentos. Os furos eram para entrada de ar e assim as aves transportadas não morrerem. Essa caixa estava dentro de uma mala também furada mas de modo discreto. Alguns pássaros acabaram não resistindo à viagem, mas Curiolando sim.

Curiolando acabou sendo vendido, e seu destino foi morar na cidade grande. Ele, que tinha uma floresta para viver, acabou aprisionado numa minúscula gaiola que, durante o dia, ficava pendurada na parede de uma área e à noite o dono a recolhia para dentro de casa.

Foi quase um ano engaiolado. Após alguns meses, Curiolando acabou cantando, mas não da maneira feliz como era na época da liberdade. Ainda assim seu canto deixava o homem que o comprou orgulhoso. Seus chilreios eram ouvidos ao longe, inclusive chegaram aos ouvidos de um gato pardo, que acabou localizando o curió. A partir de então, o felino passou a desejá-lo como refeição e passou a observá-lo de longe.

Numa certa tarde, já beirando as 17 horas, o homem teve uma crise de hipertensão. Sua mulher, então, desesperada, chamou um táxi, e os dois foram

para o hospital. O homem estava tão mal que nem se lembrou que Curiolando tinha ficado na área.

Isso foi a oportunidade de o gato realizar o seu desejo. Chegou silenciosamente. Foram dois pulos inúteis sem alcançar a gaiola, mas no terceiro sua pata dianteira esquerda acertou a gaiola, que se soltou do prego na parede. Na queda, a travinha da porta acabou se quebrando e, no desespero do acontecimento, Curiolando acabou achando a porta aberta. O gato ainda tentou pegá-lo, saltando sobre ele, assim que Curiolando levantou voo, mas em vão.

Voou por alguns minutos. Pousou na copa de um angico bem alto de uma praça. Permaneceu por lá alguns instantes até se recuperar do susto e ganhou o céu novamente. (Talvez em direção à floresta onde vivia feliz!)

Sinésio Dioliveira é escritor e jornalista.

Conto dedicado à minha amiguinha Bárbara Toledo Gomes, de 9 anos

Curiolando vivia feliz como todas as aves que moravam numa pequena floresta. Todas despreocupadas com semear, segar e recolher provimentos para os celeiros. Por lá o Pai celestial ainda as sustentava. A floresta era cortada por um ribeirão repleto de peixes. Suas águas eram tão límpidas que era possível ver os peixes com facilidade. Lambaris e piaus predominavam por lá. E por isso eram presas fáceis dos martins-pescadores, socós, tuiuiús...

Nessa floresta viviam também saracuras, jaçanãs, garças diversas, tizius, coleirinhas, bigodinhos, canários-da-terra, sabiás-do-campo, almas-de-gato e outras muitas aves.

Certa vez, já quase no fim de uma tarde de novembro, em plena primavera, Curiolando teve uma surpresa desagradável. Ao buscar comida nos pendões de capim para seus dois filhotes de duas semanas, pousou num galho seco. Achou o galho diferente, mas, como dar comida para seus filhinhos era algo mais urgente, Curiolando nem teve tempo de observar direito onde havia pousado.

O galho seco estava entre os pendões de capim, num lugar ideal para facilitar o recolhimento das sementes de capim. Ele sentiu seus pés presos ao galho. Assustado, tentou voar para escapar. Só que não conseguiu e ficou preso de cabeça para baixo, batendo as asas barulhosamente. Daí a poucos instantes apareceu um homem correndo e desprendeu os pés de Curiolando do galho seco e o colocou dentro de um alçapão. Desesperado, ele se debateu nas laterais do alçapão em busca de liberdade, a ponto de sangrar o bico. O homem, um vendedor de passarinhos, capturou Curiolando com visgo de leite de jaqueira. Não era um galho propriamente, mas um pedaço de ferro simulando um.

Depois disso, Curiolando nunca mais viu seus filhinhos nem a mãe deles. Foi levado embora para bem longe da floresta da qual tanto gostava. A viagem foi muito sofrida: algumas horas de ônibus dentro de uma caixa de madeira cheia de compartimentos e com alguns furos nas laterais dos compartimentos. Os furos eram para entrada de ar e assim as aves transportadas não morrerem. Essa caixa estava dentro de uma mala também furada mas de modo discreto. Alguns pássaros acabaram não resistindo à viagem, mas Curiolando sim.

Curiolando acabou sendo vendido, e seu destino foi morar na cidade grande. Ele, que tinha uma floresta para viver, acabou aprisionado numa minúscula gaiola que, durante o dia, ficava pendurada na parede de uma área e à noite o dono a recolhia para dentro de casa.

Foi quase um ano engaiolado. Após alguns meses, Curiolando acabou cantando, mas não da maneira feliz como era na época da liberdade. Ainda assim seu canto deixava o homem que o comprou orgulhoso. Seus chilreios eram ouvidos ao longe, inclusive chegaram aos ouvidos de um gato pardo, que acabou localizando o curió. A partir de então, o felino passou a desejá-lo como refeição e passou a observá-lo de longe.

Numa certa tarde, já beirando as 17 horas, o homem teve uma crise de hipertensão. Sua mulher, então, desesperada, chamou um táxi, e os dois foram

para o hospital. O homem estava tão mal que nem se lembrou que Curiolando tinha ficado na área.

Isso foi a oportunidade de o gato realizar o seu desejo. Chegou silenciosamente. Foram dois pulos inúteis sem alcançar a gaiola, mas no terceiro sua pata dianteira esquerda acertou a gaiola, que se soltou do prego na parede. Na queda, a travinha da porta acabou se quebrando e, no desespero do acontecimento, Curiolando acabou achando a porta aberta. O gato ainda tentou pegá-lo, saltando sobre ele, assim que Curiolando levantou voo, mas em vão.

Voou por alguns minutos. Pousou na copa de um angico bem alto de uma praça. Permaneceu por lá alguns instantes até se recuperar do susto e ganhou o céu novamente. (Talvez em direção à floresta onde vivia feliz!)

Sinésio Dioliveira é escritor e jornalista.

“Poemas Apócrifos de Paul Valéry Traduzidos por Márcio-André” encontra, a partir de textos heterogêneos em termos estéticos e de proposta de escrita, tonalização perfeita para causar maravilhamento

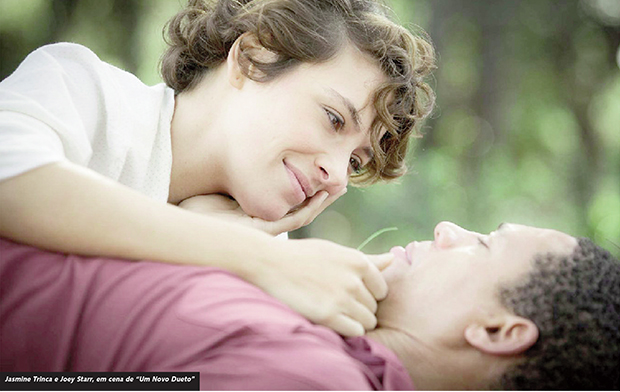

“Um Novo Dueto” soa como uma análise sóbria, delicada e convincente da natureza complicada do adultério

O livro “O Difícil Exercício das Cinzas” mostra um poeta em plena forma, inteiramente seguro de sua identidade e com a “angústia da influência” sob controle

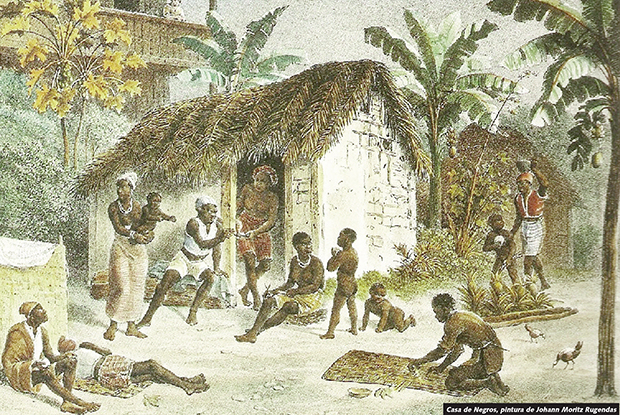

Ultrapassando a ideia de que quilombo se configura meramente como uma área delimitada e habitada por descendentes de escravos, a Associação Brasileira de Antropologia propõe pensar quilombo a partir de práticas de resistência e experiências que constroem uma trajetória comum, sem a necessidade da construção de um espaço propriamente demarcado

Eberth Vêncio

Especial para o Jornal Opção

Não costumo escrever a respeito dos meus destinos de viagem para não parecer mais presunçoso e metido a besta do que penso. No duro: não sou de vomitar cruzeiros all-inclusive, de me deixar fotografar ao lado de uma centenária torre francesa enferrujada. Melhor seria fazer um selfie com a septuagenária La Belle de Jour. É líquido e certo: Catherine Deneuve e o Rio de Janeiro continuam lindos.

Mesmo assim, vou contar: há pouco, estive no Peru e curti uma viagem repleta de paisagens estonteantes, bucólicas, picos monumentais, piscos inebriantes e mais de mil caçarolas de mate-de-coca para suportar a altitude. O maior barato que consegui ao encher a lata de chá foi incrementar a diurese. Nem de longe fui capaz de enxergar políticos honestos montados em unicórnios a sobrevoarem a atmosfera mística de Machu Picchu. Essas coisas — os políticos honestos — simplesmente não existem.

Duas constatações deixaram-me incomodado por lá. Número uno: o trânsito louco, descortês e caótico, no qual ninguém mais parece se afetar com a irritante sinfonia das buzinas que, de tão corriqueiras, tornaram-se ineficientes. Todos buzinam, mas ninguém dá a mínima. Prevalecem os mais impetuosos, a despeito da segurança dos transeuntes: o povo ziguezagueia entre os carros como se fosse um formigueiro.

Número dos: a malandragem dos taxistas. Não sei por que cargas d’água, os táxis de Lima e Cuzco não possuem taxímetro. Assim que pisei em solo peruano, fui alertado por um guia turístico a ficar velhaco em relação aos taxistas (não somos brasileiros assim tão espertos quanto o resto do mundo imagina). Ele me ensinou a identificar os automóveis oficiais, a fim de não contratar os serviços de um meliante qualquer, e acabar parando num bairro ermo com o cu na mão e uma pistola na cabeça.

A corrida deveria ser negociada ainda na calçada, antes de sentar o meu traseiro verde-amarelo no veículo. Negociação inglória, desigual, sujeita a tapeações, pelo simples fato de, evidentemente, eu não conhecer as distâncias e, portanto, não ter como prever os valores a serem pagos com Nuevo Sol. “Não há nada de nuevo nisso”, foi um grande amigo meu quem me consolou ao garantir que malandragem de taxista é um fenômeno pandêmico, uma artimanha desagradável que prevalece em vários países do mundo, em particular, na América Latina. Isso sem falar nos escritores malandros, nos médicos malandros e nos leitores malandros. É uma simples amostra de como o ser humano pode ser inconveniente aos projetos do Criador. Quem mandou criar? Agora, guenta!

Reclamar dos pecadinhos peruanos, que a mim pareciam tão familiares — afinal, em matéria de malandragem, somos “hors concours” no planeta — é apenas um lépido exercício de chatice da qual sou especialista, embora não me orgulhe nem um pouco disso. Frequentemente acordo com aquela vontade danada de ficar correndo atrás do próprio rabo. Não tem nada de engraçado. É uma lástima.

Então vamos mudar o rumo desta crônica e afirmar que a minha jornada gastronômico-cultural pelo Peru foi irretocável. Caminhar em meio às ruínas do povo inca em Machu Picchu foi o ponto máximo da jornada, o destino mais esperado. Muito mais do que física, a viagem foi mental, instigante, certamente potencializada pela paisagem místico-exótica, além da atmosfera levemente asfixiante proporcionada pelo ar rarefeito.

É fácil viajar na história, nas explanações detalhistas de guias turísticos tarimbados e com formação acadêmica apropriada. Enquanto o fole pulmonar mendigava por oxigênio na altitude, eu me entregava à benfazeja letargia neuronal para viajar também nas famigeradas asas da imaginação, e relembrar os despachados conquistadores espanhóis chegando àquelas plagas longínquas, invadindo territórios, saqueando ouro, dizimando gente, dominando tudo, enfim. É constrangedor notar que, ao longo dos centenários antecedentes de crueldade, dominação e medo, o pendor pela conquista seja ainda uma constante no ser humano.

Apreciar aquelas ruínas incas foi um momento mágico, mas arruinou também a minha paz e tirou da cartola uma consciência que parecia muito mais pesada que toda a pedraria que, um dia, sabe-se lá de que forma, uma destemida legião de homens e mulheres cismou em carregar para o topo das colinas, a fim de se protegerem dos riscos naturais, como os sismos, os pumas e os homens malvados de outras paragens.

Mesmo sofrendo com penhascos e desfiladeiros (sou um acrofóbico esforçado em busca da cura), consegui controlar o temor alguns minutos, ao ponto de me sentir tão tranquilo que parecia factível pular no vazio, bater as asas e voar para dentro da vida ideal. Efeito de hipóxia cerebral? Excesso de pisco nas veias? Talvez, sim. Me senti mais miserável que o normal ao imaginar que numa determinada época da história, uma civilização pouco compreendida pelos homens de hoje preencheu de vida e ilusões aquele amontoado de pedras que os atônitos turistas agora fotografavam.

Tudo na vida tem um final. Até esse texto possui um. Enquanto eu me dirigia ao aeroporto de Lima, fiz ao taxista amigo as corriqueiras perguntas que os turistas sempre fazem. Dentre elas: como é que os incas conseguiram levar para o cume das montanhas aquelas rochas enormes. “Eran los dioses los astronautas?”, eu perguntei num apalermado e plagiador portunhol. Com paciência, bom humor e nenhuma malandragem, o taxista com cara de índio disse-me “los hombres nunca dejan de soñar com las estrellas”.

Apertei sua mão, tomei um Dramin, e embarquei me borrando de medo dos homens e dos aviões. Mais dos homens do que dos aviões. Se for um taxista, então, nem te conto.

Eberth Vêncio é escritor e médico.

via Revista Bula

Não costumo escrever a respeito dos meus destinos de viagem para não parecer mais presunçoso e metido a besta do que penso. No duro: não sou de vomitar cruzeiros all-inclusive, de me deixar fotografar ao lado de uma centenária torre francesa enferrujada. Melhor seria fazer um selfie com a septuagenária La Belle de Jour. É líquido e certo: Catherine Deneuve e o Rio de Janeiro continuam lindos.

Mesmo assim, vou contar: há pouco, estive no Peru e curti uma viagem repleta de paisagens estonteantes, bucólicas, picos monumentais, piscos inebriantes e mais de mil caçarolas de mate-de-coca para suportar a altitude. O maior barato que consegui ao encher a lata de chá foi incrementar a diurese. Nem de longe fui capaz de enxergar políticos honestos montados em unicórnios a sobrevoarem a atmosfera mística de Machu Picchu. Essas coisas — os políticos honestos — simplesmente não existem.

Duas constatações deixaram-me incomodado por lá. Número uno: o trânsito louco, descortês e caótico, no qual ninguém mais parece se afetar com a irritante sinfonia das buzinas que, de tão corriqueiras, tornaram-se ineficientes. Todos buzinam, mas ninguém dá a mínima. Prevalecem os mais impetuosos, a despeito da segurança dos transeuntes: o povo ziguezagueia entre os carros como se fosse um formigueiro.

Número dos: a malandragem dos taxistas. Não sei por que cargas d’água, os táxis de Lima e Cuzco não possuem taxímetro. Assim que pisei em solo peruano, fui alertado por um guia turístico a ficar velhaco em relação aos taxistas (não somos brasileiros assim tão espertos quanto o resto do mundo imagina). Ele me ensinou a identificar os automóveis oficiais, a fim de não contratar os serviços de um meliante qualquer, e acabar parando num bairro ermo com o cu na mão e uma pistola na cabeça.

A corrida deveria ser negociada ainda na calçada, antes de sentar o meu traseiro verde-amarelo no veículo. Negociação inglória, desigual, sujeita a tapeações, pelo simples fato de, evidentemente, eu não conhecer as distâncias e, portanto, não ter como prever os valores a serem pagos com Nuevo Sol. “Não há nada de nuevo nisso”, foi um grande amigo meu quem me consolou ao garantir que malandragem de taxista é um fenômeno pandêmico, uma artimanha desagradável que prevalece em vários países do mundo, em particular, na América Latina. Isso sem falar nos escritores malandros, nos médicos malandros e nos leitores malandros. É uma simples amostra de como o ser humano pode ser inconveniente aos projetos do Criador. Quem mandou criar? Agora, guenta!

Reclamar dos pecadinhos peruanos, que a mim pareciam tão familiares — afinal, em matéria de malandragem, somos “hors concours” no planeta — é apenas um lépido exercício de chatice da qual sou especialista, embora não me orgulhe nem um pouco disso. Frequentemente acordo com aquela vontade danada de ficar correndo atrás do próprio rabo. Não tem nada de engraçado. É uma lástima.

Então vamos mudar o rumo desta crônica e afirmar que a minha jornada gastronômico-cultural pelo Peru foi irretocável. Caminhar em meio às ruínas do povo inca em Machu Picchu foi o ponto máximo da jornada, o destino mais esperado. Muito mais do que física, a viagem foi mental, instigante, certamente potencializada pela paisagem místico-exótica, além da atmosfera levemente asfixiante proporcionada pelo ar rarefeito.

É fácil viajar na história, nas explanações detalhistas de guias turísticos tarimbados e com formação acadêmica apropriada. Enquanto o fole pulmonar mendigava por oxigênio na altitude, eu me entregava à benfazeja letargia neuronal para viajar também nas famigeradas asas da imaginação, e relembrar os despachados conquistadores espanhóis chegando àquelas plagas longínquas, invadindo territórios, saqueando ouro, dizimando gente, dominando tudo, enfim. É constrangedor notar que, ao longo dos centenários antecedentes de crueldade, dominação e medo, o pendor pela conquista seja ainda uma constante no ser humano.

Apreciar aquelas ruínas incas foi um momento mágico, mas arruinou também a minha paz e tirou da cartola uma consciência que parecia muito mais pesada que toda a pedraria que, um dia, sabe-se lá de que forma, uma destemida legião de homens e mulheres cismou em carregar para o topo das colinas, a fim de se protegerem dos riscos naturais, como os sismos, os pumas e os homens malvados de outras paragens.

Mesmo sofrendo com penhascos e desfiladeiros (sou um acrofóbico esforçado em busca da cura), consegui controlar o temor alguns minutos, ao ponto de me sentir tão tranquilo que parecia factível pular no vazio, bater as asas e voar para dentro da vida ideal. Efeito de hipóxia cerebral? Excesso de pisco nas veias? Talvez, sim. Me senti mais miserável que o normal ao imaginar que numa determinada época da história, uma civilização pouco compreendida pelos homens de hoje preencheu de vida e ilusões aquele amontoado de pedras que os atônitos turistas agora fotografavam.

Tudo na vida tem um final. Até esse texto possui um. Enquanto eu me dirigia ao aeroporto de Lima, fiz ao taxista amigo as corriqueiras perguntas que os turistas sempre fazem. Dentre elas: como é que os incas conseguiram levar para o cume das montanhas aquelas rochas enormes. “Eran los dioses los astronautas?”, eu perguntei num apalermado e plagiador portunhol. Com paciência, bom humor e nenhuma malandragem, o taxista com cara de índio disse-me “los hombres nunca dejan de soñar com las estrellas”.

Apertei sua mão, tomei um Dramin, e embarquei me borrando de medo dos homens e dos aviões. Mais dos homens do que dos aviões. Se for um taxista, então, nem te conto.

Eberth Vêncio é escritor e médico.

via Revista Bula