Opção cultural

A leitura atenta de Sófocles e da tradução de Hölderlin (que auxilia a entender o texto grego), feita por Kathrin, mostra como funciona a produção de significação através dos modos (irônicos, sarcásticos, lacônicos, acusatórios, etc.) de dizer certas coisas

Como Joanyr de Oliveira deixou claro, nunca houve por parte do organizador a pretensão de constituir uma antologia perfeita. Seja como for, há nomes de todas as regiões do Brasil

Horácio (65 a.C. – 8 a.C.), ou Quintus Horatius Flaccus, foi um dos maiores poetas da Roma Antiga. Contemporâneo do autor da Eneida, Virgílio, Horácio é conhecido por suas odes e sátiras. Entre estas últimas, está a 1.9, em que se destaca o recurso da autoironia

Começando com Ella Fitzgerald, cujo centenário se aproxima (é dia 25 de abril, próxima terça-feira) e finalizando com Mike Love, passando por Pearl Jam e muito mais. Se liga em mais uma Playlist Opção! Aperte o play! https://www.youtube.com/watch?v=222UoHUCR0o https://www.youtube.com/watch?v=BpIvh3gXAOg https://www.youtube.com/watch?v=U76rNcBB3aY https://www.youtube.com/watch?v=4L0DInKUnzc https://www.youtube.com/watch?v=CxKWTzr-k6s https://www.youtube.com/watch?v=72UO0v5ESUo https://www.youtube.com/watch?v=Aruv2nBqCBM https://www.youtube.com/watch?v=DnGPxmxVTuE&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=fU7hZ3smj0g

Com direção e coreografia de Danilo Santana, o espetáculo conta a história do conhecido personagem do clássico livro de Antoine de Saint-Exupéry

[caption id="attachment_92165" align="alignleft" width="321"] Cartaz de divulgação do espetáculo[/caption]

Amanhã, quarta-feira, 19, a Cia Goiana de Musicais apresentará o espetáculo “Pequeno Príncipe, o Musical”, no Teatro Goiânia, às 20h30.

Com direção e coreografia de Danilo Santana, o espetáculo conta as aventuras do conhecido personagem literário, que sai de seu planeta em busca de conhecimento e aventuras. A adaptação do clássico livro de Antoine de Saint-Exupéry também foi desenvolvido por Danilo Santana, com colaboração de Oswaldo Neto, que também integra a produção do espetáculo.

Com quinze artistas no elenco, o espetáculo dispõe ainda de um grande número de cenários e um esmerado trabalho com figurinos, além de contar com um elenco de 15 artistas que interpretam, dançam e cantam ao vivo as letras que foram escritas por Danilo Santana. As coreografias, também criadas pelo diretor, são carregadas de técnica de Jazz, Sapateado e Ballet Clássico, bem como os grandes shows feitos na Broadway.

Apostando nesse formato inovador, a Cia Goiana de Musicais pretende firmar-se no cenário das artes cênicas de Goiânia como a única companhia qualificada para executar musicais. Sendo assim, o espetáculo atende o público em geral, de crianças a adultos, não ficando restrito, portanto, ao público infanto-juvenil.

Serviço

Pequeno Príncipe, o Musical

Dia: 19 de Abril

Horário: 20:30 horas

Local: Teatro Goiânia

Direção: Danilo Santana

Produção: Oswaldo Neto e Giulyane Nogueira

Ingressos: R$40,00 (inteira) - R$20,00 (meia) - Bilheteria do Teatro (na data)/ https://meubilhete.com/pequenoprincipeomusical

Elenco:

Pequeno Príncipe : João Victor Flores,

Aviador Jovem: Roni Suares,

Aviador Velho: Thiago Morais,

Raposa: Oswaldo Neto,

Rosa: Bruna Lemes,

Cobra : Grace Ribeiro,

Vaidosa: Kamila Sousa,

Rei: Tharyc Batista

Corpo de Baile: Júlia Arantes, Leonora Siqueira, Maria Luiza Faria, Manuella Castioni

Informações pelo WhatsApp: 62 98567-3292

Cartaz de divulgação do espetáculo[/caption]

Amanhã, quarta-feira, 19, a Cia Goiana de Musicais apresentará o espetáculo “Pequeno Príncipe, o Musical”, no Teatro Goiânia, às 20h30.

Com direção e coreografia de Danilo Santana, o espetáculo conta as aventuras do conhecido personagem literário, que sai de seu planeta em busca de conhecimento e aventuras. A adaptação do clássico livro de Antoine de Saint-Exupéry também foi desenvolvido por Danilo Santana, com colaboração de Oswaldo Neto, que também integra a produção do espetáculo.

Com quinze artistas no elenco, o espetáculo dispõe ainda de um grande número de cenários e um esmerado trabalho com figurinos, além de contar com um elenco de 15 artistas que interpretam, dançam e cantam ao vivo as letras que foram escritas por Danilo Santana. As coreografias, também criadas pelo diretor, são carregadas de técnica de Jazz, Sapateado e Ballet Clássico, bem como os grandes shows feitos na Broadway.

Apostando nesse formato inovador, a Cia Goiana de Musicais pretende firmar-se no cenário das artes cênicas de Goiânia como a única companhia qualificada para executar musicais. Sendo assim, o espetáculo atende o público em geral, de crianças a adultos, não ficando restrito, portanto, ao público infanto-juvenil.

Serviço

Pequeno Príncipe, o Musical

Dia: 19 de Abril

Horário: 20:30 horas

Local: Teatro Goiânia

Direção: Danilo Santana

Produção: Oswaldo Neto e Giulyane Nogueira

Ingressos: R$40,00 (inteira) - R$20,00 (meia) - Bilheteria do Teatro (na data)/ https://meubilhete.com/pequenoprincipeomusical

Elenco:

Pequeno Príncipe : João Victor Flores,

Aviador Jovem: Roni Suares,

Aviador Velho: Thiago Morais,

Raposa: Oswaldo Neto,

Rosa: Bruna Lemes,

Cobra : Grace Ribeiro,

Vaidosa: Kamila Sousa,

Rei: Tharyc Batista

Corpo de Baile: Júlia Arantes, Leonora Siqueira, Maria Luiza Faria, Manuella Castioni

Informações pelo WhatsApp: 62 98567-3292

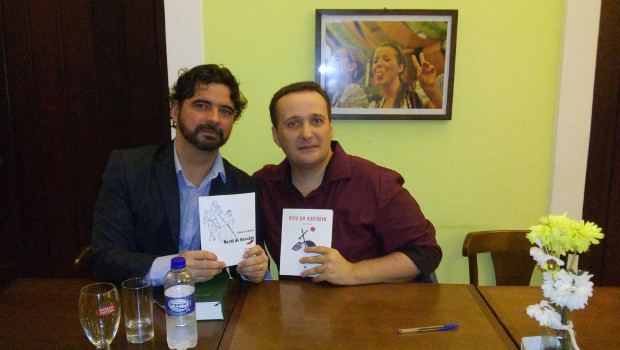

Claudio Sousa Pereira, que acompanha de perto a trajetória dos dois poetas baianos, entrevistou-os na ocasião do lançamento conjunto de "Auto da Romaria" e "Natal de Herodes", especialmente para o Jornal Opção

[caption id="attachment_92127" align="aligncenter" width="620"] Poetas João Filho e Wladimir Saldanha, em lançamento de seus respectivos livros "Auto da Romaria" e "Natal de Herodes", ocorrido em 31 de março de 2017 | Foto: divulgação

Poetas João Filho e Wladimir Saldanha, em lançamento de seus respectivos livros "Auto da Romaria" e "Natal de Herodes", ocorrido em 31 de março de 2017 | Foto: divulgação

[/caption]

Claudio Sousa Pereira

Especial para o Jornal Opção

Eles se conhecem há seis anos, porém possuem um diálogo literário que parece existir há décadas. Wladimir Saldanha e João Filho são poetas e amigos que, nesse espaço de tempo, vão ajudando a reconstruir a poesia brasileira. Encontros inicialmente para discutirem poesia alheia tranformaram as tardes de sábado em momentos luminosos. Em um crescendo de interesse mútuo e sincero, ao qual agregaram-se por vezes as companheiras Állex Leilla e Cristiana Rocha, foram aperfeiçoadas as obras pessoais, tais como Lume Cardume Chama, Culpe o Vento, Cacau Inventado de Wladimir, e A Dimensão Necessária, de João, que ganhou o Prêmio Alphonsus de Guimaraens, da Biblioteca Nacional em 2015. O diálogo se intensificou de tal forma que se estendeu aos dois livros, nos quais há muito de cada um no processo das obras individuais: Natal de Herodes (Mondrongo Livros, 2017) e Auto da Romaria (Mondrongo Livros, 2017), de Wladimir e de João, respectivamente. Lançados em conjunto, no dia 31 de Março, integram na Mondrongo a Coleção Katharina, que homenageia o poeta Bruno Tolentino (1940-2007). Na entrevista que segue, através de cinco perguntas feitas aos escritores, saberemos mais sobre os livros que vieram a lume recentemente, além de outros aspectos ligados ao processo de escrita e obra de cada poeta.

***

“O que busquei com a poesia foi servir-me da lacuna para ir além dela. Ausência que sonha uma Presença – no caso, o Cristo”

Wladimir Saldanha nasceu em 1977, em Salvador, cidade onde reside. É poeta, crítico e tradutor. Com quatro livros de poesia publicados, possui uma escrita que oscila entre o verso medido e o livre, de grande variação rítmica nas duas formas. No plano temático, as obras são concebidas em módulos unitários, que exploram um circuito mais ou menos fechado, com o que o autor parece evitar o livro-coletânea, de flagrantes, que caracterizou a poesia brasileira na segunda metade do século XX. Retoma, de certo modo, a estrutura do livro simbolista, como um objeto em si mesmo. Assim, em Culpe o vento, revisita o velho topos do mal-estar do poeta no mundo; em Lume Cardume Chama, faz uma indagação inconclusiva sobre a vida, que se vale do imaginário marinho; em Cacau inventado, explora o imaginário da região cacaueira da Bahia, sobretudo o moldado pelos seus prosadores, mas o confronta com a decadência da lavoura.

Apesar da diversidade, há grande carga biográfica, de que o poeta retira desdobramentos inusitados. Um dos subtemas das obras anteriores – a questão do “Pai Ausente” – retorna de forma ampliada e até mesmo exasperada no recém-lançado Natal de Herodes.

ENTREVISTA COM WLADIMIR:

Conte-nos o porquê da temática do Pai Ausente, e se isso (após a escrita de Natal de Herodes) já pode ser considerado como plenamente resolvido.

A razão está na vida, evidentemente. A experiência de uma completa ausência paterna, que difere muito – o que é difícil de entender para algumas pessoas – do “pai tirano”, do “pai violento” e de outras pragas. O que me interessa é a lacuna absoluta, o problema da transferência: a “função pai”, como dizem os lacanianos, vista na possibilidade ou impossibilidade de substituição por outras figuras. O que busquei com a poesia foi servir-me da lacuna para ir além dela. Nesse livro, quem sabe a ausência tenha perdido finalmente sua referencialidade, seu caráter mais recordativo, abrindo-se em lirismo de metáfora absoluta: Ausência que sonha uma Presença – no caso, o Cristo. Não sei se consegui, mas foi o que tentei, e o que gostaria de ter feito. Quanto a voltar ao tema, não pretendo.

A presença do imaginário cristão – de forma subliminar na obra Lume Cardume Chama e, antes, em momentos pontuais de Culpe o Vento – ganha fôlego no Natal de Herodes. Como a figura de Herodes (e o que o cerca) se articula com a temática da ausência paterna?

O livro começou com um poema muito na esteira do Herodes “racional” de Auden, em seu famoso Massacre dos inocentes, que me acompanha há anos numa tradução portuguesa. Para Auden, Herodes é um monstro de razão: tudo faz sentido e, não obstante, tudo está errado, as conclusões são as piores.

Isto ficaria por aí, como uma espécie de emulação que eu não publicaria, se não sentisse mais e mais necessidade de compreender essa personagem, ao ponto de fazê-la um eu, uma persona lírica. Lendo outros poetas que trataram de Herodes, mas principalmente o historiador romano Flavio Josefo, no livro clássico da História dos Hebreus, fui tomado de certo “afeto” pela paranoia de legitimidade que o rei parecia sofrer: por ter sido um usurpador, por ter destronado a família dos asmoneus, tudo para Herodes ganhava ares de conjura. O caráter luciferino, a racionalidade que lhe empresta Auden, na minha leitura tem a ver com isso: foi essa percepção, não sei se errada ou certa, mas plausível, que desencadeou o resto do livro, porque a extrema razão o incapacita de entender o advento do “Rei dos reis” de modo simbólico.

Wladimir Saldanha nasceu em 1977, em Salvador, cidade onde reside. É poeta, crítico e tradutor. Com quatro livros de poesia publicados, possui uma escrita que oscila entre o verso medido e o livre, de grande variação rítmica nas duas formas. No plano temático, as obras são concebidas em módulos unitários, que exploram um circuito mais ou menos fechado, com o que o autor parece evitar o livro-coletânea, de flagrantes, que caracterizou a poesia brasileira na segunda metade do século XX. Retoma, de certo modo, a estrutura do livro simbolista, como um objeto em si mesmo. Assim, em Culpe o vento, revisita o velho topos do mal-estar do poeta no mundo; em Lume Cardume Chama, faz uma indagação inconclusiva sobre a vida, que se vale do imaginário marinho; em Cacau inventado, explora o imaginário da região cacaueira da Bahia, sobretudo o moldado pelos seus prosadores, mas o confronta com a decadência da lavoura.

Apesar da diversidade, há grande carga biográfica, de que o poeta retira desdobramentos inusitados. Um dos subtemas das obras anteriores – a questão do “Pai Ausente” – retorna de forma ampliada e até mesmo exasperada no recém-lançado Natal de Herodes.

ENTREVISTA COM WLADIMIR:

Conte-nos o porquê da temática do Pai Ausente, e se isso (após a escrita de Natal de Herodes) já pode ser considerado como plenamente resolvido.

A razão está na vida, evidentemente. A experiência de uma completa ausência paterna, que difere muito – o que é difícil de entender para algumas pessoas – do “pai tirano”, do “pai violento” e de outras pragas. O que me interessa é a lacuna absoluta, o problema da transferência: a “função pai”, como dizem os lacanianos, vista na possibilidade ou impossibilidade de substituição por outras figuras. O que busquei com a poesia foi servir-me da lacuna para ir além dela. Nesse livro, quem sabe a ausência tenha perdido finalmente sua referencialidade, seu caráter mais recordativo, abrindo-se em lirismo de metáfora absoluta: Ausência que sonha uma Presença – no caso, o Cristo. Não sei se consegui, mas foi o que tentei, e o que gostaria de ter feito. Quanto a voltar ao tema, não pretendo.

A presença do imaginário cristão – de forma subliminar na obra Lume Cardume Chama e, antes, em momentos pontuais de Culpe o Vento – ganha fôlego no Natal de Herodes. Como a figura de Herodes (e o que o cerca) se articula com a temática da ausência paterna?

O livro começou com um poema muito na esteira do Herodes “racional” de Auden, em seu famoso Massacre dos inocentes, que me acompanha há anos numa tradução portuguesa. Para Auden, Herodes é um monstro de razão: tudo faz sentido e, não obstante, tudo está errado, as conclusões são as piores.

Isto ficaria por aí, como uma espécie de emulação que eu não publicaria, se não sentisse mais e mais necessidade de compreender essa personagem, ao ponto de fazê-la um eu, uma persona lírica. Lendo outros poetas que trataram de Herodes, mas principalmente o historiador romano Flavio Josefo, no livro clássico da História dos Hebreus, fui tomado de certo “afeto” pela paranoia de legitimidade que o rei parecia sofrer: por ter sido um usurpador, por ter destronado a família dos asmoneus, tudo para Herodes ganhava ares de conjura. O caráter luciferino, a racionalidade que lhe empresta Auden, na minha leitura tem a ver com isso: foi essa percepção, não sei se errada ou certa, mas plausível, que desencadeou o resto do livro, porque a extrema razão o incapacita de entender o advento do “Rei dos reis” de modo simbólico.

“Então isso me deu extrema liberdade: são tão poucos os leitores de poesia, que você pode fazer o que quiser. As muitas remissões do Natal de Herodes foram uma necessidade do tema e eu soltei a mão. Já não espero a mediação da crítica”A partir da seção Tempo do Natal, vários personagens bíblicos são revisitados, contudo apresentados por uma ótica pouco usual. Que visão almeja alcançar com a perspectiva dada nesse segmento? A seção tenta fazer uso de lições da chamada antilira para temas líricos e até religiosos, ou ao menos bíblicos, como você coloca. O efeito soará blasfemo, talvez. Seria de uma infantilidade absurda se eu pretendesse blasfêmia em poesia a estas alturas, ainda que isso correspondesse a qualquer necessidade particular (o que não é o caso). Seria também um anacronismo ignorante, em relação ao “estado da arte”. A revolta não é com o tema de fundo, o encontro da dimensão lacunosa do pai com a Pessoa de Cristo. É uma revolta de linguagem, porque eu andava com muita birra de certa poesia contemporânea que me parece apologal, como se fosse possível “passar a régua” em Jorge de Lima, em Murilo Mendes. O poema-apólogo, para mim, é forma inversa de infantilidade e ignorância. Mas admito a “leitura blasfema”: não é algo que o livro rejeita, é um risco dele. É algo que o autor rejeita. Diversos mitos e referências são retomadas no Natal de Herodes: há uma profusão de subtemas e remissões históricas. Como julga que isso será recebido, tendo em vista o atual panorama crítico? Meu livro anterior, Cacau inventado, de 2015, tem muito da chamada metaliteratura, na proposta de discussão do imaginário moldado pelos escritores da região do cacau, alguns hoje obscuros. Tentei uma metaliteratura que não fosse vazia, não fosse narcisismo de linguagem. Pensando no problema das referências, fiz um prólogo e até notas de rodapé. Pois foi obra semifinalista de um prêmio internacional, divulgada em grandes jornais, e até hoje não teve nem sequer uma resenha. Então isso me deu extrema liberdade: são tão poucos os leitores de poesia, que você pode fazer o que quiser. As muitas remissões do Natal de Herodes foram uma necessidade do tema e eu soltei a mão. Já não espero a mediação da crítica. Fora os próprios poetas, as pessoas que mais poderiam fazê-la estão, como naquela canção do Roberto, “com a cabeça cheia de problemas”. No ano de 2017 se registra a passagem do décimo ano de falecimento de Bruno Tolentino (1940-2007). Como se sabe, seu livro Natal de Herodes integra, assim como a obra Auto da Romaria, de João Filho, a Série Katharina, que a editora Mondrongo está encampando. De que modo seu livro dialoga com o poeta homenageado? Em dois aspectos mais evidentes: primeiro, o trabalho formal, pois Bruno trouxe de volta, na década de 1990, a questão da métrica, que parecia sepultada pelo Concretismo; segundo, no plano temático, a busca transcendente, igualmente soterrada pelos “poemas-coisa” da mesma vanguarda. Ambos os livros assimilam tais pontos, que a obra As horas de Katharina trabalha de modo exemplar. Quanto ao meu verso, particularmente, deve haver algo de Bruno no que toca à lírica de melopeia, mas por oposição. Minha relação tornou-se instável com a obra dele, sobretudo depois de tê-lo conhecido pessoalmente, pois eu o havia lido muito como o grande lírico de A balada do cárcere e, depois, de As horas de Katharina. O poeta de quem me aproximei era alguém que fazia pouco caso de sua produção mais lírica, estava empenhado em construir uma imagem de poesia “filósofa” – sobretudo o autor de O mundo como ideia e do então inédito A imitação do amanhecer. Eu me afastei dele em parte por isso, como reação meio involuntária do lirismo, da melopeia tão dele e que no entanto desdenhava. Foi um desencontro de leitor com a expectativa de leitura que o autor tinha de si. Essas coisas também fazem parte da literatura – e eu era muito jovem. Mas ainda prefiro As horas e A balada aos outros dois. Então deve haver em mim algo que é Bruno, malgrado seu. “Te juro que o verbo amar/ só Deus conjuga contigo” – são os versos dele que talvez respondessem a Herodes. ***

“Inúmeros outros poemas estão impregnados de Catolicismo. Há um preconceito rasteiro contra o Cristianismo entre os ditos intelectuais. A pessoa pode ser tudo, menos católica”

João Filho nasceu em 1975, em Bom Jesus da Lapa, Bahia. Mora atualmente em Salvador. Publicou os livros de contos: Encarniçado, 2004 e Ao longo da linha amarela, 2009; o de crônicas: Dicionário amoroso de Salvador, 2014; os de poesia: Três sibilas, 2008, A dimensão necessária, 2014 e Auto da Romaria, 2017. Inúmeros poemas deste último livro foram musicados por Sócrates Rocha e o CD homônimo está em fase de conclusão. Inclui-se também a peça de teatro Auto do São Francisco, 2017. Contos e poemas seus já foram traduzidos para o espanhol, inglês e alemão. Sua obra, realizada em alguns gêneros literários, tem como eixo primordial a condição humana na sua dimensão metafísica percebida na experiência vital do indivíduo, tendo como fulcro a realidade moral.

ENTREVISTA COM JOÃO FILHO:

O Auto da Romaria se insere numa tradição de poema-livro, que tem como “padrinhos estéticos” imediatos o Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles, e As Horas de Katharina, de Bruno Tolentino. Como se pode perceber, não se trata, passivamente, de ser apenas um breviário da secular Romaria de Bom Jesus da Lapa. O que a obra pretende mostrar além disso?

Os dois livros que você cita foram, para mim, os modelos de poesia que possuem a clave narrativa e a meditação de um tema que perpassa todo um volume. O de Cecília Meireles, como é sabido, tem como base um grande acontecimento histórico. O de Bruno Tolentino é a trajetória de uma alma dentro da cosmovisão Católica. Modelo não quer dizer cópia formal, já que tanto no Romanceiro quanto n’As horas não há verso livre, forma que me permiti algumas vezes no Auto da Romaria.

A Romaria de Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia, margem direita do Rio São Francisco, acontece desde 1691, logo, faz, este ano, 327 anos de existência. Isto é muito dentro do quadro histórico do Brasil. Eu desejei plasmar em poesia a condição da fé humana e suas implicações num ambiente inóspito, a força dessa fé de cunho popular que culmina no dia 6 de agosto; também um pouco da memória do menino que eu fui como observador e partícipe desse significativo evento do catolicismo pelas ruas de minha cidade natal. O livro se divide em duas grandes partes: “Margem direita – o caminho palmilhado” e “Margem esquerda – o caminho meditado”, e tem, no meio, dois poemas longos. O desenho geral é de um rio. A vida – e muito do que ela comporta: dor, alegria, fé, tristeza etc. – sempre no seu sentido metafísico. Tudo isso, claro, foi o que desejei alcançar. Por mais que o poeta se empenhe em estudo e técnica sobre a forma e o conteúdo, poesia é tentativa.

Percebem-se indubitavelmente no livro elementos que o fazem retornar, sob outra perspectiva, aos contos de o Encarniçado, seu primeiro livro. Quais são as semelhanças e diferenças entre ele o Auto da Romaria?

Confesso que esse retorno eu não havia percebido, e foi você, meu caro Claudio Sousa Pereira, quem me fez ver tal fato. O Encarniçado foi publicado em 2004, e o Auto da Romaria começou a ser escrito em 1998, com outro nome e cosmovisão, e só foi finalizado em 2016. Há mais diferenças do que semelhanças. O tratamento estilístico é bem diferenciado, verdadeiros opostos, e não somente por ser de gêneros distintos. Nos contos, a temática e a atmosfera são a do submundo, sua violência, drogas, seus excessos etc. Por sua vez, nos poemas, o que me interessa é o universo da fé cristã. O que aproxima os dois livros é a geografia: Bom Jesus da Lapa.

João Filho nasceu em 1975, em Bom Jesus da Lapa, Bahia. Mora atualmente em Salvador. Publicou os livros de contos: Encarniçado, 2004 e Ao longo da linha amarela, 2009; o de crônicas: Dicionário amoroso de Salvador, 2014; os de poesia: Três sibilas, 2008, A dimensão necessária, 2014 e Auto da Romaria, 2017. Inúmeros poemas deste último livro foram musicados por Sócrates Rocha e o CD homônimo está em fase de conclusão. Inclui-se também a peça de teatro Auto do São Francisco, 2017. Contos e poemas seus já foram traduzidos para o espanhol, inglês e alemão. Sua obra, realizada em alguns gêneros literários, tem como eixo primordial a condição humana na sua dimensão metafísica percebida na experiência vital do indivíduo, tendo como fulcro a realidade moral.

ENTREVISTA COM JOÃO FILHO:

O Auto da Romaria se insere numa tradição de poema-livro, que tem como “padrinhos estéticos” imediatos o Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles, e As Horas de Katharina, de Bruno Tolentino. Como se pode perceber, não se trata, passivamente, de ser apenas um breviário da secular Romaria de Bom Jesus da Lapa. O que a obra pretende mostrar além disso?

Os dois livros que você cita foram, para mim, os modelos de poesia que possuem a clave narrativa e a meditação de um tema que perpassa todo um volume. O de Cecília Meireles, como é sabido, tem como base um grande acontecimento histórico. O de Bruno Tolentino é a trajetória de uma alma dentro da cosmovisão Católica. Modelo não quer dizer cópia formal, já que tanto no Romanceiro quanto n’As horas não há verso livre, forma que me permiti algumas vezes no Auto da Romaria.

A Romaria de Bom Jesus da Lapa, interior da Bahia, margem direita do Rio São Francisco, acontece desde 1691, logo, faz, este ano, 327 anos de existência. Isto é muito dentro do quadro histórico do Brasil. Eu desejei plasmar em poesia a condição da fé humana e suas implicações num ambiente inóspito, a força dessa fé de cunho popular que culmina no dia 6 de agosto; também um pouco da memória do menino que eu fui como observador e partícipe desse significativo evento do catolicismo pelas ruas de minha cidade natal. O livro se divide em duas grandes partes: “Margem direita – o caminho palmilhado” e “Margem esquerda – o caminho meditado”, e tem, no meio, dois poemas longos. O desenho geral é de um rio. A vida – e muito do que ela comporta: dor, alegria, fé, tristeza etc. – sempre no seu sentido metafísico. Tudo isso, claro, foi o que desejei alcançar. Por mais que o poeta se empenhe em estudo e técnica sobre a forma e o conteúdo, poesia é tentativa.

Percebem-se indubitavelmente no livro elementos que o fazem retornar, sob outra perspectiva, aos contos de o Encarniçado, seu primeiro livro. Quais são as semelhanças e diferenças entre ele o Auto da Romaria?

Confesso que esse retorno eu não havia percebido, e foi você, meu caro Claudio Sousa Pereira, quem me fez ver tal fato. O Encarniçado foi publicado em 2004, e o Auto da Romaria começou a ser escrito em 1998, com outro nome e cosmovisão, e só foi finalizado em 2016. Há mais diferenças do que semelhanças. O tratamento estilístico é bem diferenciado, verdadeiros opostos, e não somente por ser de gêneros distintos. Nos contos, a temática e a atmosfera são a do submundo, sua violência, drogas, seus excessos etc. Por sua vez, nos poemas, o que me interessa é o universo da fé cristã. O que aproxima os dois livros é a geografia: Bom Jesus da Lapa.

“Há tantos incontáveis vínculos numa única vida humana que ignorá-los é, no mínimo, cegueira. A grande maioria das pessoas gosta de transpirar sua autossuficiência, mas tudo, tudo nos foi emprestado. Até para negarmos a vida temos que estar vivos!”O seu Auto da Romaria amplia alguns caminhos já presentes no livro anterior, A dimensão necessária (Prêmio Biblioteca Nacional 2015). No entanto, considero o Auto como o ponto dominante de sua obra até então. Mas isto pode configurá-lo, dada a cosmovisão de matriz católica, como um eixo restritivo para obras vindouras? Acredito que não, pois há livros inéditos com poemas que possuem essa mesma índole. No caso do Auto, a abordagem não poderia ser de outro modo; o tema e a minha vivência de fiel pediam esse procedimento. Como você percebeu: o que já publiquei e os livros inéditos são variantes, às vezes bem distintas, de uma mesma matriz. Sendo assim, não vejo porque o Auto da Romaria restringiria outras obras futuras por ter sido escrito numa perspectiva cristã, que tem como base o perdão e a transcendência. Foi essa direção que desejei imprimir em A dimensão necessária. Há poemas ali eminentemente cristãos. Não sofrem de nenhum didatismo redutor, é verdade, pois primo pelo tratamento estético, mas não deixam de ser cristãos. Poemas como “Capela do Hospital Santo Antônio”, que é sobre a Beata Dulce, toda a seção “A fonte vertical”, e inúmeros outros poemas estão impregnados de Catolicismo. Há um preconceito rasteiro contra o Cristianismo entre os ditos intelectuais. A pessoa pode ser tudo, menos católica. Diante de uma produção literária em que, além dos livros supracitados, possui alguns livros inéditos tão bons quanto ao recém-publicado, porém todos saídos de uma base comum, explique como o seu processo de escrita tem desdobrado para que, nessa fecunda oficina poética, aparecesse um livro de tamanha coesão interna como o Auto da Romaria. Penso que a coesão vem do menino que fui. Explico: há uma imagem que eu chamo de “A teia”; nome singelo, bobo até, mas de enorme importância para mim. Aquele menino imaginava uma raiz comum da qual surgiriam vários trabalhos estéticos, talvez em forma de desenho, palavra ou música. Prevaleceu a palavra, pois não aprofundei em estudos e técnicas os outros dois suportes. Talvez ainda faça isso com o desenho; na música, prefiro continuar como letrista, apesar de ter algum conhecimento técnico musical. Claro que, àquela altura, era um vislumbre, algo ainda muito primário, mas eu idealizava mesmo o que chamo de “A teia”. O menino que eu fui era – e continua sendo – um contemplativo, e o mundo é, para mim, um espanto. Sinceramente não sei como alguém pode se entediar diante do espetáculo da vida. Vejo que a partir do Auto você lança a pedra de fundação de sua poética, ainda que esteja apenas no terceiro livro de poesia. Dentre esses elementos, um já se mostra claro, não só nesse livro como no anterior, mas na fase onde se encontra, que é a Aceitação da Transcendência. Essa questão de ordem metafísica em sua Poética – que está em franca formação – já se apresenta como uma resolução plenamente resolvida na sua vida/obra? Como você mesmo diz: tudo ainda está em franca formação. Desse modo, se alguém pode afirmar criticamente o que você afirma, esse alguém tem de vir de fora, pois está num um ponto de observação privilegiado que eu não posso estar. No entanto, quem se mete com algum tipo de arte é ambicioso. O poeta, por mais humilde que seja, é movido pela ambição de fazer uma obra simples. Sem ambição não há arte. Sim, essa questão já está resolvida no sentido de eu não conceber a vida sem transcendência. Como assevera acertadamente o professor e escritor Tiago Amorim – a vida é metafísica. A vida humana que se fecha sobre si mesma se torna pobre, de uma pobreza mortal. Viktor Frankl, num dos seus livros, diz que mesmo o mais inflexível ateu, na hora da morte, percebe que “há algo mais”. E Viktor Frankl, que chegou lúcido aos 92 anos, sabia do que falava. Considero a vida uma dádiva. Conheço a dor, a humilhação, o fracasso, mas sei que a vida é positiva. Isto não quer dizer que eu vejo o mundo com um otimismo cândido. Se o ser abarca o não ser, logo, a positividade é intrínseca à vida como um todo. O que procuro enxergar é o mundo em suas multifacetadas manifestações. Há tantos incontáveis vínculos numa única vida humana que ignorá-los é, no mínimo, cegueira. A grande maioria das pessoas gosta de transpirar sua autossuficiência, mas tudo, tudo nos foi emprestado. Até para negarmos a vida temos que estar vivos! Isto para mim é tão óbvio, mas sei que não é uma visão facilmente aceita. Veja o seguinte: se não existisse o cenário – o mundo – onde atuaríamos? Se não existissem pessoas, com quem interagiríamos? O pessimista, o niilista, o relativista etc. são os teimosos da ingratidão. Como diz Chesterton, que cito como epígrafe de um dos poemas do Auto da Romaria: “a vida não é somente um prazer, mas uma espécie de excêntrico privilégio.” Que saibamos ser dignos desta excentricidade ímpar. ***

Claudio Sousa Pereira (1982, Salvador-BA) é Poeta, Ensaísta e Professor de Literatura. Blog: <http://grandes-palavras.blogspot.com.br/>

Claudio Sousa Pereira (1982, Salvador-BA) é Poeta, Ensaísta e Professor de Literatura. Blog: <http://grandes-palavras.blogspot.com.br/>

Aos 53 anos, vocalista da banda Ratos de Porão passou por Goiânia duas vezes em um intervalo de cinco dias para conversar, discotecar e lançar sua autobiografia

Em vez de reconhecer nas miniaturas de Kharms metáforas da vida, o que se pode ver na peça de Fayad, que continua diferentemente o movimento do literato soviético, não são metáforas, mas, sim, símbolos do absurdo

[caption id="attachment_92050" align="aligncenter" width="620"] Atores Saulo Dallago, Guerhard Sullivan, Leopoldo Rodriguez e Edimar Pereira em cena de "Cerimônia paras personagens estranhos: Miniaturas Grotescas", de Marcos Fayad |Foto: Corália Elias/Divulgação

Atores Saulo Dallago, Guerhard Sullivan, Leopoldo Rodriguez e Edimar Pereira em cena de "Cerimônia paras personagens estranhos: Miniaturas Grotescas", de Marcos Fayad |Foto: Corália Elias/Divulgação

[/caption]

Thiago Cazarim

Especial para o Jornal Opção

Nos dias 06 e 07 de abril, pude assistir ao espetáculo “Cerimônia para personagens estranhos – Miniaturas Grotescas”, adaptação de histórias curtas do autor russo Daniil Kharms (1905-1942), feita pelo diretor teatral Marcos Fayad. Não sendo dramaturgo, nem crítico, nem conhecedor da obra de Kharms, penso então no excelente espetáculo levado a público no Teatro Sesc Centro em Goiânia como espectador impactado pelo desconhecido.

[relacionadas artigos=" 90907 "]

A alcunha “literatura do absurdo”, emprestada por este jornal à produção de Kharms, fornece uma pista interessante para os espectadores que se aventuraram pelo trabalho de Fayad. Como o próprio diretor afirmou em entrevista (link ao lado) ao Jornal Opção, tratam-se de 18 histórias fugazes que, pelo insistente emprego de uma estruturação inacabada, produzem a sensação de estranheza e de incompatibilidade com o fluxo ordinário da vida. Não é à toa que, no início do espetáculo, logo após a saída dos atores do palco (aliás, o lógico não seria que o espetáculo começasse pelo vazio do espaço?), o público ouve uma voz que avisa que o teatro nada mais é que o cotidiano ao qual se deu outro uso. Algo por si só estranho, já que o limite entre arte e vida comum normalmente é visto como rigidamente marcado e impermeável.

Ao mesmo tempo, o espectador desavisado poderia esperar no palco um absurdo estereotipado, como no caso de Um cão andaluz e A idade de ouro, ambos do cineasta Luís Buñuel. Para ficar na comparação com o cinema de Buñuel, talvez o espetáculo de Marcos Fayad tenha encontrado em Daniil Kahrms aquele absurdo mais sutil, tanto quanto mais paradoxal, de O anjo exterminador, em que não é a mera sequência de disparates que confere o teor de absurdo, mas sim a constatação de que por dentro do convencional, da vida repetitiva é que o absurdo aparece e se dissipa sem maiores explicações. Nada extraordinário, então; ou ao menos nada não-ordinário serve para explicar o absurdo visceral do cotidiano.

As Miniaturas Grotescas, quando levadas ao palco, trabalham com o jogo do ordinário sobre si mesmo: as falas retas, o cenário clean, o elenco reduzido, os temas aparentemente sem sentido ou profundidade – nada aponta para o exagero e o choque como categorias dramáticas prioritárias. Seria possível até, se quisermos, reduzir a apreciação do espetáculo, por um lado, aos quadriláteros e círculos que compõem tanto o cenário (quadraturas: o número de atores, o formato do pequeno palco vermelho, o painel retangular ao fundo, as duas kalimbas tocadas brevemente pelos atores, as cadeiras coloridas, a caixa posta sobre a cabeça em que cabem igualmente a morte e a vida) e, por outro, às circularidades de paralelismos internos à estrutura do texto (o trocadilho “sem tirar nem pôr”, que ironiza o recém-nascido tirado e posto de volta dentro de sua mãe, reaparece mais três vezes ao longo do espetáculo com sentidos bastante diferentes).

Para o espectador, talvez a melhor forma de captar o sutil absurdo de Cerimônia para personagens estranhos seria atentar para o caso de Nikolai Ivanovich. Nesta cena, aparecem condensados todos os paradoxos do espetáculo de Fayad. Nikolai Ivanovich, homem apático, cercado de outros homens que narram suas ações e descrevem sua personalidade. Nikolai Ivanovich, presente em cena, mas incapaz de atuar por si, dependente de outros que lhe deem significado. E, numa espécie de sofística revisitada, não se trata de discutir o caráter de Ivanovich, mas apenas de dizer da vodca que ele bebeu – ou não bebeu. Os narradores começam a desfazer todo grau de certeza que pode haver sobre a existência da personagem narrada num crescendo de absurdo. Primeiro, abolem a existência do espaço em torno de Nikolai Ivanovitch: não existe nada, nem mesmo um espaço vazio, atrás, aos lados nem à frente dele. (Este não é o espaço do teatro, afinal?) Em seguida, afirmam que não há nada dentro de Ivanovitch; mais que isso: que nem mesmo existe Ivanovitch. Só existe a garrafa de vodca, mesmo que não se possa negar ou afirmar que ela tenha cumprido seu desígnio etílico...

A cena de Nikolai Ivanovitch, por sua vez, parece formar um arco com o início da peça, quando uma sequência de ações sem sentido aparente se realiza antes de qualquer diálogo. Após marcharem um percurso retangular, os atores, cada um portando um objeto diferente, detêm-se ao fundo do palco e desenvolvem três gestos. O primeiro ator abre um compasso, circulando-o pelo palco. O segundo sucede-o com um pequeno laser no traçado invisível do compasso, em que é acompanhado pela iluminação que forma um anel de luz sobre o palco. O terceiro, portando um aspirador de pó, coloca-o em funcionamento seguindo pela borda do anel luminoso que progressivamente vai se borrando até formar um foco de luz sem contorno. A cena de Nikolai Ivanovitch é apenas o ritornelo dessa cena inicial que anuncia que a distância entre o palco e o espectador, o ordinário e o absurdo, esteve sempre condenada a desaparecer.

[caption id="attachment_92051" align="alignleft" width="300"] Diretor Marcos Fayad | Foto: Corália Elias/Divulgação

Diretor Marcos Fayad | Foto: Corália Elias/Divulgação

[/caption]

O absurdo então se multiplica. Afirma-se diante do público que o próprio público não existe, que a personagem diante do público (inexistente) não existe, que a personagem nada contém que não o seu vazio, que o momento comum da vida e o tempo especial do teatro não se diferenciam senão por um acidente. Mais forte que isso tudo, o absurdo reside em usar o teatro para dizer que o teatro não existe. Isso não soa apenas absurdo a quem assiste o espetáculo: esta auto-sabotagem parece ser uma completa mentira. Porém, neste movimento de abortar a própria possibilidade, talvez a peça de Fayad enuncie uma verdade incômoda. Nada havendo no exterior ou no interior de uma personagem levada à cena, resta apenas a indelével presença do absurdo que nenhuma racionalização ou negação podem controlar.

Uma solução fácil seria recair no niilismo como opção de vida: nenhuma solução possível. Outra saída para o paradoxo de Nikolai Ivanovitch e as demais personagens estranhas seria, seguindo a pista do próprio Fayad, reconhecer o absurdo como metáfora da realidade. Em outros termos, seria reintroduzir o absurdo do cotidiano no fluxo ordinário dos fatos históricos – uma opção certamente coerente com o contexto histórico de Daniil Kharms e da repressão stalinista. Mas a visão do autor sobre sua obra sempre é parcial já que a obra ultrapassa o gesto e o autor que a compõem. Por isso, em vez de reconhecer nas miniaturas de Kharms metáforas da vida, o que se pode ver na peça de Fayad, que continua diferentemente o movimento do literato soviético, não são metáforas, mas, sim, símbolos do absurdo.

[relacionadas artigos=" 91443 "]

Símbolo, em sua acepção mais corrente, diz sobre aquilo que representa ou substitui algo. Nesse sentido, uma metáfora pode se comportar como um símbolo e se torna impossível distingui-los. Porém, símbolo, do verbo grego symballein, remete mais originalmente ao objeto dividido em dois (symbollon), entregue a diferentes emissários ou portadores de uma mensagem que, para serem reconhecidos e fazerem valer sua verdade, apresentavam as metades do objeto então partido. A bela leitura que Michel Foucault faz do “Édipo Rei” de Sófocles na década de 1970 (O saber de Édipo; A verdade e as formas jurídicas) recupera este sentido mais antigo do “simbolizar”: a busca da verdade por Édipo, construída num procedimento de symbollon, é precisamente o domínio daquilo que divide e reúne, que afasta e coloca frente a frente, que busca a verdade por meio da suspeita. Símbolo é, à diferença da metáfora como substituta, o confronto direto com a verdade que se custa a captar. Diante do irresistível absurdo de Kharms-Fayad, o que resta senão enfrentar de cara limpa o absurdo de um teatro que arruína sua verdade ao mesmo tempo que faz dessa impossibilidade sua condição?

Se há uma metáfora possível, algo a extrair desse buraco-negro do pensamento, quem sabe não é a ideia de que o absurdo do cotidiano reside na impossibilidade de o cotidiano se sustentar sozinho sem aquilo que o nega – o extraordinário? Entre a impossibilidade do teatro e a impossibilidade do cotidiano, o absurdo talvez seja a força edipiana que os divida e coloque permanentemente em confronto. O absurdo, pois, como símbolo do teatro e da vida.

Thiago Cazarim é bacharel em música e mestre em filosofia.

Documento da Fundação Perseu Abramo sobre “percepções e valores políticos” nas periferias da cidade de São Paulo revela o incômodo dos pesquisadores com as inclinações “liberais” dos entrevistados

“Não há amanhã”, de Gustavo Melo Czekster, reúne contos cujos personagens buscam sentido em meio ao absurdo cotidiano

Às voltas com um mundo de dúvidas, os intelectuais se agarram a uma certeza aparentemente mais próxima que o céu: a ideologia política

Defensores da democracia pedagógica choram pelos meninos pobres que não têm oportunidade para aprender latim; e “por isso” querem abrir-lhes a escola sem latim. O amor, à democracia; o ódio, ao humanismo

De Halsey a Sivuca, canções escolhidas para o feriado vão do pop à música cristã, passam pelo metal e pop rock, instrumentista nacional e banda francesa

“Hiroshima, Meu Amor”, do mestre francês Alain Resnais está em cartaz no Cine Cultura em cópia restaurada e digitalizada

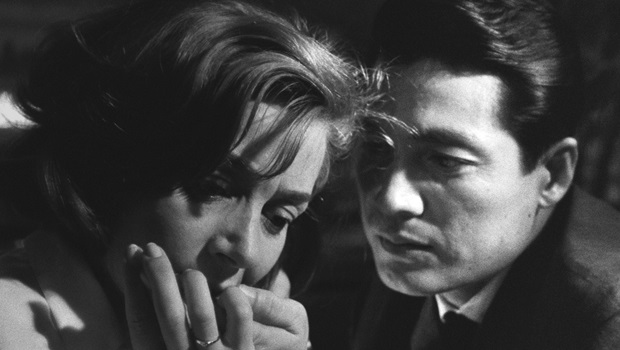

[caption id="attachment_91835" align="alignnone" width="620"] Emmanuelle Riva e Eiji Okada: o amor impossível[/caption]

O melhor filme em cartaz nos cinemas de Goiânia está sendo exibido na sala do Cine Cultura, na Praça Cívica. Trata-se do clássico “Hiroshima, Meu Amor” (Hiroshima, mon amour), obra de estreia do francês Alain Resnais (1922–2014), uma produção franco-japonesa de 1959. Um regalo a mais para quem aprecia filme adulto de qualidade: a cópia é restaurada, o que ressalta a bela fotografia em preto e branco.

As imagens nos primeiros dez minutos são perturbadoras. Cenas em movimento e fotografias de escombros e de vítimas do ataque a bomba atômica desferido na cidade japonesa de Hiroshima no final de Segunda Guerra. Corpos mutilados, gente sendo operada, filas para receber atendimento médico, pessoas vagando a esmo pelas ruas...

O filme mostra um tanto do horror da guerra, mas não é a guerra o foco principal, mais que isso, trata dos efeitos dessa tragédia humana na mente e no coração das pessoas. “Hiroshima, Meu Amor” é uma história de amor e de paixão, de perdas e de impossibilidades, de intolerância. O roteiro (e diálogos) da escritora Marguerite Duras ((1914–1996) é poético, mesmo tratando de uma história em que a dor é a tônica.

As cenas iniciais fazem parte de um documentário que está sendo filmado na cidade. O filme em si é a história do relacionamento amoroso entre uma atriz francesa (Emmanuelle Riva) com um arquiteto local (Eiji Okada). Nos dois dias em que ficam juntos, eles vivem um romance tórrido nos planos emocional e físico.

As lembranças dão o tom, especialmente por parte da mulher, ainda purgando a dor do amor proibido vivido com um soldado alemão, um inimigo, portanto. Por causa dessa relação, ela foi punida pela cidade, sendo “tosquiada”, situações que ela conta e revive, assim revivendo a dor de forma dilacerante.

Os flashbacks sugerem o embaralhamento entre o presente e o passado. Os dois personagens principais são denominados apenas como Ela e Ele, o uso ousado e inovador dos flashbacks, certamente, são influência de Duras no roteiro, ela que foi um dos esteios do Nouveau roman, movimento que buscou quebrar a linearidade narrativa clássica.

“Hiroshima, Meu Amor” é uma obra metacinematográfica: além de contar uma história, também trata do fazer cinema, com seu filme dentro do filme. É uma obra de sofisticação altamente elaborada. Uma ode antibelicista. Um dos mais complexos tratados artísticos sobre a construção da memória, esse tema que os franceses trabalham como ninguém – vide os escritores Marcel Proust (1871-1922), vide Patrick Modiano (1945-).

Enfim, um filmaço.

PS.: A cópia restaurada de “Hiroshima, Meu Amor” vem a ser uma homenagem póstuma a Emmanuelle Riva, que morreu no dia 27 de janeiro passado, aos 89 anos. Quatro anos depois de estrelar o filme “Amour”, de Michael Haneke, no qual vive uma mulher que sofre os efeitos da devastação física que a idade inflige ao ser humano. A interpretação pungente lhe deu o prêmio César de Melhor Atriz no filme que levou o Oscar de Melhor Estrangeiro em 2012.

Emmanuelle Riva e Eiji Okada: o amor impossível[/caption]

O melhor filme em cartaz nos cinemas de Goiânia está sendo exibido na sala do Cine Cultura, na Praça Cívica. Trata-se do clássico “Hiroshima, Meu Amor” (Hiroshima, mon amour), obra de estreia do francês Alain Resnais (1922–2014), uma produção franco-japonesa de 1959. Um regalo a mais para quem aprecia filme adulto de qualidade: a cópia é restaurada, o que ressalta a bela fotografia em preto e branco.

As imagens nos primeiros dez minutos são perturbadoras. Cenas em movimento e fotografias de escombros e de vítimas do ataque a bomba atômica desferido na cidade japonesa de Hiroshima no final de Segunda Guerra. Corpos mutilados, gente sendo operada, filas para receber atendimento médico, pessoas vagando a esmo pelas ruas...

O filme mostra um tanto do horror da guerra, mas não é a guerra o foco principal, mais que isso, trata dos efeitos dessa tragédia humana na mente e no coração das pessoas. “Hiroshima, Meu Amor” é uma história de amor e de paixão, de perdas e de impossibilidades, de intolerância. O roteiro (e diálogos) da escritora Marguerite Duras ((1914–1996) é poético, mesmo tratando de uma história em que a dor é a tônica.

As cenas iniciais fazem parte de um documentário que está sendo filmado na cidade. O filme em si é a história do relacionamento amoroso entre uma atriz francesa (Emmanuelle Riva) com um arquiteto local (Eiji Okada). Nos dois dias em que ficam juntos, eles vivem um romance tórrido nos planos emocional e físico.

As lembranças dão o tom, especialmente por parte da mulher, ainda purgando a dor do amor proibido vivido com um soldado alemão, um inimigo, portanto. Por causa dessa relação, ela foi punida pela cidade, sendo “tosquiada”, situações que ela conta e revive, assim revivendo a dor de forma dilacerante.

Os flashbacks sugerem o embaralhamento entre o presente e o passado. Os dois personagens principais são denominados apenas como Ela e Ele, o uso ousado e inovador dos flashbacks, certamente, são influência de Duras no roteiro, ela que foi um dos esteios do Nouveau roman, movimento que buscou quebrar a linearidade narrativa clássica.

“Hiroshima, Meu Amor” é uma obra metacinematográfica: além de contar uma história, também trata do fazer cinema, com seu filme dentro do filme. É uma obra de sofisticação altamente elaborada. Uma ode antibelicista. Um dos mais complexos tratados artísticos sobre a construção da memória, esse tema que os franceses trabalham como ninguém – vide os escritores Marcel Proust (1871-1922), vide Patrick Modiano (1945-).

Enfim, um filmaço.

PS.: A cópia restaurada de “Hiroshima, Meu Amor” vem a ser uma homenagem póstuma a Emmanuelle Riva, que morreu no dia 27 de janeiro passado, aos 89 anos. Quatro anos depois de estrelar o filme “Amour”, de Michael Haneke, no qual vive uma mulher que sofre os efeitos da devastação física que a idade inflige ao ser humano. A interpretação pungente lhe deu o prêmio César de Melhor Atriz no filme que levou o Oscar de Melhor Estrangeiro em 2012.

[caption id="attachment_91794" align="alignleft" width="620"] Da esquerda para a direita: Jesus (Aviv Alush), Mack Phillips (Sam Worthington), Deus (Octavia Spencer) e Espírito Santo (Sumire Matsubara). Caracterização incomodou fieis cristãos[/caption]

O filme "A Cabana" estreou há menos de uma semana e já está causando polêmicas. Nas redes, são várias as reclamações de religiosos, sobretudo evangélicos, sobre o longa inspirado no best-seller homônimo de William P. Young.

Tudo começa com a caracterização da Trindade: Deus é interpretado por uma mulher negra (Octavia Spencer); Jesus por um jovem despojado de traços árabes (Aviv Alush); e o Espírito Santo por uma jovem oriental (Sumire Matsubara).

Para muitos, dar essas características para à "Santa Trindade", sobretudo fazendo Deus ser vivido por uma mulher, é uma heresia e não vai ao encontro dos dogmas cristãos praticados pela maioria das denominações.

Além disso, muitos evangélicos dizem que o filme mostra um Deus que é só amor, que quer redimir a todos, independente de seus erros, e um Jesus que não é divino, mas prioritariamente humano. Muitos chegam a classificar a obra como um "despautério bíblico".

Se você é cristão e viu o filme, diga que achou.

Da esquerda para a direita: Jesus (Aviv Alush), Mack Phillips (Sam Worthington), Deus (Octavia Spencer) e Espírito Santo (Sumire Matsubara). Caracterização incomodou fieis cristãos[/caption]

O filme "A Cabana" estreou há menos de uma semana e já está causando polêmicas. Nas redes, são várias as reclamações de religiosos, sobretudo evangélicos, sobre o longa inspirado no best-seller homônimo de William P. Young.

Tudo começa com a caracterização da Trindade: Deus é interpretado por uma mulher negra (Octavia Spencer); Jesus por um jovem despojado de traços árabes (Aviv Alush); e o Espírito Santo por uma jovem oriental (Sumire Matsubara).

Para muitos, dar essas características para à "Santa Trindade", sobretudo fazendo Deus ser vivido por uma mulher, é uma heresia e não vai ao encontro dos dogmas cristãos praticados pela maioria das denominações.

Além disso, muitos evangélicos dizem que o filme mostra um Deus que é só amor, que quer redimir a todos, independente de seus erros, e um Jesus que não é divino, mas prioritariamente humano. Muitos chegam a classificar a obra como um "despautério bíblico".

Se você é cristão e viu o filme, diga que achou.