Por Sarah Teófilo

Chamando a juventude atual de "geração 'Tempo Novo'", Zani afirma que os jovens não tiveram que viver no governo do PMDB

A atriz norte-americana Lindsay Lohan declarou nesta terça-feira (21/10), em seu perfil no Twitter, apoio ao presidenciável Aécio Neves (PSDB), que concorre ao cargo de presidente no segundo turno destas eleições contra a candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT). "I support @AecioNeves, for presidential candidature. His platform brings positive changes in Brasil #Aécio45 #HTVBR" (tradução, "Eu apoio @AecioNeves em sua candidatura à presidente. Sua plataforma levará mudanças positivas no Brasil"), escreveu a atriz, que postou juntamente uma foto do tucano.

Vários brasileiros se manifestaram sobre o apoio logo abaixo da declaração de Lindsay, em sua maioria criticando o posicionamento da atriz. "Gata, você nem é do Brasil cuida da sua vida" [sic], "me poupe querida", são algumas das mensagens que podem ser vistas no perfil da jovem.

Lindsay é conhecida por estar no meio artístico desde criança, e já ter se envolvido em diversas polêmicas nos Estados Unidos. A atriz, que já foi internada por diversas vezes em clínicas de reabilitação para tratar do seu vício em álcool e drogas, já foi acusada de roubo e dirigiu embriagada.

Veja abaixo outras mensagens de internautas:

A atriz norte-americana Lindsay Lohan declarou nesta terça-feira (21/10), em seu perfil no Twitter, apoio ao presidenciável Aécio Neves (PSDB), que concorre ao cargo de presidente no segundo turno destas eleições contra a candidata à reeleição Dilma Rousseff (PT). "I support @AecioNeves, for presidential candidature. His platform brings positive changes in Brasil #Aécio45 #HTVBR" (tradução, "Eu apoio @AecioNeves em sua candidatura à presidente. Sua plataforma levará mudanças positivas no Brasil"), escreveu a atriz, que postou juntamente uma foto do tucano.

Vários brasileiros se manifestaram sobre o apoio logo abaixo da declaração de Lindsay, em sua maioria criticando o posicionamento da atriz. "Gata, você nem é do Brasil cuida da sua vida" [sic], "me poupe querida", são algumas das mensagens que podem ser vistas no perfil da jovem.

Lindsay é conhecida por estar no meio artístico desde criança, e já ter se envolvido em diversas polêmicas nos Estados Unidos. A atriz, que já foi internada por diversas vezes em clínicas de reabilitação para tratar do seu vício em álcool e drogas, já foi acusada de roubo e dirigiu embriagada.

Veja abaixo outras mensagens de internautas:

Federação afirma que categoria está se manifestando contra a politicagem. A suspensão dos trabalhos começa na próxima quinta-feira (23/10)

“Poemas Apócrifos de Paul Valéry Traduzidos por Márcio-André” encontra, a partir de textos heterogêneos em termos estéticos e de proposta de escrita, tonalização perfeita para causar maravilhamento

[caption id="attachment_17827" align="alignleft" width="620"] Segundo o doleiro Youssef, cada partido indicava um operador para o esquema que repassa dinheiro de suborno aos políticos / Foto: Joedson Alves/Estadão Conteúdo[/caption]

O doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa contaram detalhes à Justiça Federal do Paraná na quarta-feira, 8, sobre como o dinheiro das fornecedoras da estatal migraram para o caixa dois do PT, PMDB e PP e abasteceram campanhas políticas em 2010.

Segundo Youssef, cada diretoria tinha um operador no esquema indicado pelos próprios partidos. Ao todo, 13 empresas foram identificadas por pagar ou repassar, a pedido de empreiteiras, dinheiro de suborno destinado aos políticos. Em depoimento, Paulo Roberto Costa afirmou que consta em uma agenda, apreendida pela Polícia Federal, que ele pagou R$ 28,5 milhões para sete políticos do PP. Acusado de ser o mentor do grupo criminoso, Youssef disse que o operador inicial do esquema era o deputado José Janene (PP), que se encarregava de fazer a distribuição do dinheiro entre os políticos até 2010. Youssef afirmou também que, além dele, atuavam no esquema a doleira Nelma Mitsue Penasso Kodama, Leonardo Meirelles e Carlos Rocha — os três foram indiciados na Operação Lava Jato. Os partidos de oposição na Câmara e no Senado devem marcar, essa semana, uma reunião de emergência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investiga negócios ilícitos na Petrobrás.

Segundo o doleiro Youssef, cada partido indicava um operador para o esquema que repassa dinheiro de suborno aos políticos / Foto: Joedson Alves/Estadão Conteúdo[/caption]

O doleiro Alberto Youssef e o ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa contaram detalhes à Justiça Federal do Paraná na quarta-feira, 8, sobre como o dinheiro das fornecedoras da estatal migraram para o caixa dois do PT, PMDB e PP e abasteceram campanhas políticas em 2010.

Segundo Youssef, cada diretoria tinha um operador no esquema indicado pelos próprios partidos. Ao todo, 13 empresas foram identificadas por pagar ou repassar, a pedido de empreiteiras, dinheiro de suborno destinado aos políticos. Em depoimento, Paulo Roberto Costa afirmou que consta em uma agenda, apreendida pela Polícia Federal, que ele pagou R$ 28,5 milhões para sete políticos do PP. Acusado de ser o mentor do grupo criminoso, Youssef disse que o operador inicial do esquema era o deputado José Janene (PP), que se encarregava de fazer a distribuição do dinheiro entre os políticos até 2010. Youssef afirmou também que, além dele, atuavam no esquema a doleira Nelma Mitsue Penasso Kodama, Leonardo Meirelles e Carlos Rocha — os três foram indiciados na Operação Lava Jato. Os partidos de oposição na Câmara e no Senado devem marcar, essa semana, uma reunião de emergência da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investiga negócios ilícitos na Petrobrás.

Encerrada a greve da Caixa Ecônomica

O último banco que ainda estava em greve, a Caixa Econômica Federal, também optou pelo fim da paralisação na noite de terça-feira, 7. Após uma assembleia, os servidores decidiram aceitar as propostas da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), assim como as demais instituições haviam feito anteriormente. A definição aceita pelos servidores prevê um reajuste salarial de 8,5%, mais 9% no piso e 12% no vale-alimentação. Com a concordância das partes envolvidas, as agências voltaram a funcionar normalmente logo na manhã desta quarta-feira, 8. A greve dos bancos privados e do Banco do Brasil em Goiás teve início no dia 30 de setembro e durou oito dias.Paquistanesa e indiano vencem Nobel da Paz

A jovem paquistanesa Malala Yousafzai, de 17 anos, e o indiano Kailash Satyarthi, de 50 anos, venceram o Prêmio Nobel da Paz de 2014. A dupla foi anunciada na sexta-feira, 10, pela Academia Sueca por lutar contra a “opressão das crianças e dos jovens e pelo direito de todos à educação”. A ativista paquistanesa tornou-se reconhecida internacionalmente pela resistência aos esforços do regime talibã em negar educação e outros direitos básicos às mulheres. Malala era a mais jovem entre os favoritos a receber o prêmio. O indiano Kailash Satyarthi é um dos promotores da Marcha Contra o Trabalho Infantil e já resgatou mais de 60 mil crianças e adultos mantidos sob regime de escravidão em seu país.Ferreira Gullar assume como imortal da ABL

Por votação quase unânime, a Academia Brasileira de Letras (ABL) elegeu na quinta-feira, 9, o poeta Ferreira Gullar para a cadeira 37 da Casa, vazia desde 3 de julho, com a morte do poeta e tradutor Ivan Junqueira. Gullar recebeu 36 dos 37 votos possíveis e foi eleito em primeiro escrutínio. Um voto foi em branco. Votaram 18 acadêmicos presentes e 18 por cartas. O maranhense Ferreira Gullar, cujo verdadeiro nome é José de Ribamar Ferreira, nascido em São Luís, em 10 de setembro 1930, é o terceiro poeta a ocupar sucessivamente a cadeira 37. Antes de Ivan Junqueira, ela pertenceu ao pernambucano João Cabral de Melo Neto. A cadeira teve como fundador Silva Ramos, que escolheu como patrono o poeta Tomás Antonio Gonzaga.“Ebola é o maior desafio desde a aids”

O diretor do Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC, sigla em inglês), Thomas Frieden, comparou hoje na sexta-feira, 9, o surto de ebola no Oeste africano com o surgimento da aids. A escalada do ebola e as dificuldades para conter o avanço da doença na África e em outros continentes foi tema de uma reunião, em Washington, entre representantes dos países mais atingidos, Banco Mundial, da ONG Médicos sem Fronteira e do CDC. “Eu diria que, em 30 anos de trabalho com saúde pública, a única coisa parecida foi a aids”, assinalou Frieden, durante fórum promovido pelo Banco Mundial. A referência do diretor do CDC é ao desafio de conter o surto.Com avanço de 3,3%, indústria goiana tem o segundo maior crescimento do país

O Estado de Goiás obteve índice positivo e se firmou em segundo lugar no quadro industrial nacional. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as fábricas instaladas em Goiás produziram 3,3% a mais do que em julho. O índice é quatro vezes maior do que a média nacional, que ficou em 0,7%. As indústrias de combustível e alimentos, instaladas no Estado, são as que mais influenciaram no resultado. O índice segue um crescimento registrado em agosto de 2013, cujo crescimento foi de 3,7%. Segundo informações do IBGE, a indústria de combustível avançou 15,3% em sua produtividade e a de alimentos saltou 4,7%. No País, a produção cresceu em 10 dos 14 Estados analisados pelo Instituto. Outros locais que apresentaram aumento acima da média nacional, de 0,7%, foram o Ceará (2,8%), Pernambuco (2,7%), Paraná (2,1%), Pará (2,0%) e São Paulo (0,8%). No cenário nacional, os destaques de crescimento foram os setores de máquinas e equipamentos (3,9%), as indústrias extrativas de coque (2,4%), produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (1,5%) e de produtos alimentícios (1,1%).

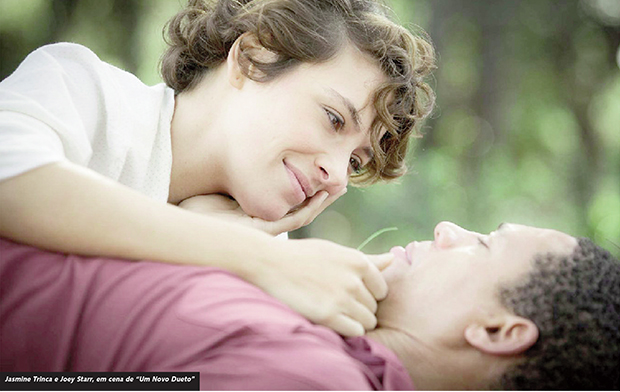

“Um Novo Dueto” soa como uma análise sóbria, delicada e convincente da natureza complicada do adultério

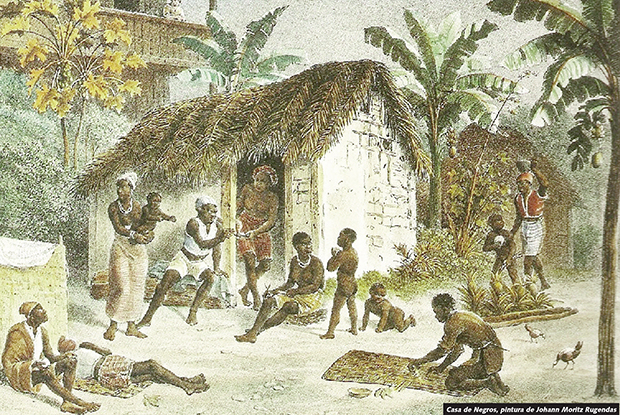

Ultrapassando a ideia de que quilombo se configura meramente como uma área delimitada e habitada por descendentes de escravos, a Associação Brasileira de Antropologia propõe pensar quilombo a partir de práticas de resistência e experiências que constroem uma trajetória comum, sem a necessidade da construção de um espaço propriamente demarcado

Eberth Vêncio

Especial para o Jornal Opção

Não costumo escrever a respeito dos meus destinos de viagem para não parecer mais presunçoso e metido a besta do que penso. No duro: não sou de vomitar cruzeiros all-inclusive, de me deixar fotografar ao lado de uma centenária torre francesa enferrujada. Melhor seria fazer um selfie com a septuagenária La Belle de Jour. É líquido e certo: Catherine Deneuve e o Rio de Janeiro continuam lindos.

Mesmo assim, vou contar: há pouco, estive no Peru e curti uma viagem repleta de paisagens estonteantes, bucólicas, picos monumentais, piscos inebriantes e mais de mil caçarolas de mate-de-coca para suportar a altitude. O maior barato que consegui ao encher a lata de chá foi incrementar a diurese. Nem de longe fui capaz de enxergar políticos honestos montados em unicórnios a sobrevoarem a atmosfera mística de Machu Picchu. Essas coisas — os políticos honestos — simplesmente não existem.

Duas constatações deixaram-me incomodado por lá. Número uno: o trânsito louco, descortês e caótico, no qual ninguém mais parece se afetar com a irritante sinfonia das buzinas que, de tão corriqueiras, tornaram-se ineficientes. Todos buzinam, mas ninguém dá a mínima. Prevalecem os mais impetuosos, a despeito da segurança dos transeuntes: o povo ziguezagueia entre os carros como se fosse um formigueiro.

Número dos: a malandragem dos taxistas. Não sei por que cargas d’água, os táxis de Lima e Cuzco não possuem taxímetro. Assim que pisei em solo peruano, fui alertado por um guia turístico a ficar velhaco em relação aos taxistas (não somos brasileiros assim tão espertos quanto o resto do mundo imagina). Ele me ensinou a identificar os automóveis oficiais, a fim de não contratar os serviços de um meliante qualquer, e acabar parando num bairro ermo com o cu na mão e uma pistola na cabeça.

A corrida deveria ser negociada ainda na calçada, antes de sentar o meu traseiro verde-amarelo no veículo. Negociação inglória, desigual, sujeita a tapeações, pelo simples fato de, evidentemente, eu não conhecer as distâncias e, portanto, não ter como prever os valores a serem pagos com Nuevo Sol. “Não há nada de nuevo nisso”, foi um grande amigo meu quem me consolou ao garantir que malandragem de taxista é um fenômeno pandêmico, uma artimanha desagradável que prevalece em vários países do mundo, em particular, na América Latina. Isso sem falar nos escritores malandros, nos médicos malandros e nos leitores malandros. É uma simples amostra de como o ser humano pode ser inconveniente aos projetos do Criador. Quem mandou criar? Agora, guenta!

Reclamar dos pecadinhos peruanos, que a mim pareciam tão familiares — afinal, em matéria de malandragem, somos “hors concours” no planeta — é apenas um lépido exercício de chatice da qual sou especialista, embora não me orgulhe nem um pouco disso. Frequentemente acordo com aquela vontade danada de ficar correndo atrás do próprio rabo. Não tem nada de engraçado. É uma lástima.

Então vamos mudar o rumo desta crônica e afirmar que a minha jornada gastronômico-cultural pelo Peru foi irretocável. Caminhar em meio às ruínas do povo inca em Machu Picchu foi o ponto máximo da jornada, o destino mais esperado. Muito mais do que física, a viagem foi mental, instigante, certamente potencializada pela paisagem místico-exótica, além da atmosfera levemente asfixiante proporcionada pelo ar rarefeito.

É fácil viajar na história, nas explanações detalhistas de guias turísticos tarimbados e com formação acadêmica apropriada. Enquanto o fole pulmonar mendigava por oxigênio na altitude, eu me entregava à benfazeja letargia neuronal para viajar também nas famigeradas asas da imaginação, e relembrar os despachados conquistadores espanhóis chegando àquelas plagas longínquas, invadindo territórios, saqueando ouro, dizimando gente, dominando tudo, enfim. É constrangedor notar que, ao longo dos centenários antecedentes de crueldade, dominação e medo, o pendor pela conquista seja ainda uma constante no ser humano.

Apreciar aquelas ruínas incas foi um momento mágico, mas arruinou também a minha paz e tirou da cartola uma consciência que parecia muito mais pesada que toda a pedraria que, um dia, sabe-se lá de que forma, uma destemida legião de homens e mulheres cismou em carregar para o topo das colinas, a fim de se protegerem dos riscos naturais, como os sismos, os pumas e os homens malvados de outras paragens.

Mesmo sofrendo com penhascos e desfiladeiros (sou um acrofóbico esforçado em busca da cura), consegui controlar o temor alguns minutos, ao ponto de me sentir tão tranquilo que parecia factível pular no vazio, bater as asas e voar para dentro da vida ideal. Efeito de hipóxia cerebral? Excesso de pisco nas veias? Talvez, sim. Me senti mais miserável que o normal ao imaginar que numa determinada época da história, uma civilização pouco compreendida pelos homens de hoje preencheu de vida e ilusões aquele amontoado de pedras que os atônitos turistas agora fotografavam.

Tudo na vida tem um final. Até esse texto possui um. Enquanto eu me dirigia ao aeroporto de Lima, fiz ao taxista amigo as corriqueiras perguntas que os turistas sempre fazem. Dentre elas: como é que os incas conseguiram levar para o cume das montanhas aquelas rochas enormes. “Eran los dioses los astronautas?”, eu perguntei num apalermado e plagiador portunhol. Com paciência, bom humor e nenhuma malandragem, o taxista com cara de índio disse-me “los hombres nunca dejan de soñar com las estrellas”.

Apertei sua mão, tomei um Dramin, e embarquei me borrando de medo dos homens e dos aviões. Mais dos homens do que dos aviões. Se for um taxista, então, nem te conto.

Eberth Vêncio é escritor e médico.

via Revista Bula

Não costumo escrever a respeito dos meus destinos de viagem para não parecer mais presunçoso e metido a besta do que penso. No duro: não sou de vomitar cruzeiros all-inclusive, de me deixar fotografar ao lado de uma centenária torre francesa enferrujada. Melhor seria fazer um selfie com a septuagenária La Belle de Jour. É líquido e certo: Catherine Deneuve e o Rio de Janeiro continuam lindos.

Mesmo assim, vou contar: há pouco, estive no Peru e curti uma viagem repleta de paisagens estonteantes, bucólicas, picos monumentais, piscos inebriantes e mais de mil caçarolas de mate-de-coca para suportar a altitude. O maior barato que consegui ao encher a lata de chá foi incrementar a diurese. Nem de longe fui capaz de enxergar políticos honestos montados em unicórnios a sobrevoarem a atmosfera mística de Machu Picchu. Essas coisas — os políticos honestos — simplesmente não existem.

Duas constatações deixaram-me incomodado por lá. Número uno: o trânsito louco, descortês e caótico, no qual ninguém mais parece se afetar com a irritante sinfonia das buzinas que, de tão corriqueiras, tornaram-se ineficientes. Todos buzinam, mas ninguém dá a mínima. Prevalecem os mais impetuosos, a despeito da segurança dos transeuntes: o povo ziguezagueia entre os carros como se fosse um formigueiro.

Número dos: a malandragem dos taxistas. Não sei por que cargas d’água, os táxis de Lima e Cuzco não possuem taxímetro. Assim que pisei em solo peruano, fui alertado por um guia turístico a ficar velhaco em relação aos taxistas (não somos brasileiros assim tão espertos quanto o resto do mundo imagina). Ele me ensinou a identificar os automóveis oficiais, a fim de não contratar os serviços de um meliante qualquer, e acabar parando num bairro ermo com o cu na mão e uma pistola na cabeça.

A corrida deveria ser negociada ainda na calçada, antes de sentar o meu traseiro verde-amarelo no veículo. Negociação inglória, desigual, sujeita a tapeações, pelo simples fato de, evidentemente, eu não conhecer as distâncias e, portanto, não ter como prever os valores a serem pagos com Nuevo Sol. “Não há nada de nuevo nisso”, foi um grande amigo meu quem me consolou ao garantir que malandragem de taxista é um fenômeno pandêmico, uma artimanha desagradável que prevalece em vários países do mundo, em particular, na América Latina. Isso sem falar nos escritores malandros, nos médicos malandros e nos leitores malandros. É uma simples amostra de como o ser humano pode ser inconveniente aos projetos do Criador. Quem mandou criar? Agora, guenta!

Reclamar dos pecadinhos peruanos, que a mim pareciam tão familiares — afinal, em matéria de malandragem, somos “hors concours” no planeta — é apenas um lépido exercício de chatice da qual sou especialista, embora não me orgulhe nem um pouco disso. Frequentemente acordo com aquela vontade danada de ficar correndo atrás do próprio rabo. Não tem nada de engraçado. É uma lástima.

Então vamos mudar o rumo desta crônica e afirmar que a minha jornada gastronômico-cultural pelo Peru foi irretocável. Caminhar em meio às ruínas do povo inca em Machu Picchu foi o ponto máximo da jornada, o destino mais esperado. Muito mais do que física, a viagem foi mental, instigante, certamente potencializada pela paisagem místico-exótica, além da atmosfera levemente asfixiante proporcionada pelo ar rarefeito.

É fácil viajar na história, nas explanações detalhistas de guias turísticos tarimbados e com formação acadêmica apropriada. Enquanto o fole pulmonar mendigava por oxigênio na altitude, eu me entregava à benfazeja letargia neuronal para viajar também nas famigeradas asas da imaginação, e relembrar os despachados conquistadores espanhóis chegando àquelas plagas longínquas, invadindo territórios, saqueando ouro, dizimando gente, dominando tudo, enfim. É constrangedor notar que, ao longo dos centenários antecedentes de crueldade, dominação e medo, o pendor pela conquista seja ainda uma constante no ser humano.

Apreciar aquelas ruínas incas foi um momento mágico, mas arruinou também a minha paz e tirou da cartola uma consciência que parecia muito mais pesada que toda a pedraria que, um dia, sabe-se lá de que forma, uma destemida legião de homens e mulheres cismou em carregar para o topo das colinas, a fim de se protegerem dos riscos naturais, como os sismos, os pumas e os homens malvados de outras paragens.

Mesmo sofrendo com penhascos e desfiladeiros (sou um acrofóbico esforçado em busca da cura), consegui controlar o temor alguns minutos, ao ponto de me sentir tão tranquilo que parecia factível pular no vazio, bater as asas e voar para dentro da vida ideal. Efeito de hipóxia cerebral? Excesso de pisco nas veias? Talvez, sim. Me senti mais miserável que o normal ao imaginar que numa determinada época da história, uma civilização pouco compreendida pelos homens de hoje preencheu de vida e ilusões aquele amontoado de pedras que os atônitos turistas agora fotografavam.

Tudo na vida tem um final. Até esse texto possui um. Enquanto eu me dirigia ao aeroporto de Lima, fiz ao taxista amigo as corriqueiras perguntas que os turistas sempre fazem. Dentre elas: como é que os incas conseguiram levar para o cume das montanhas aquelas rochas enormes. “Eran los dioses los astronautas?”, eu perguntei num apalermado e plagiador portunhol. Com paciência, bom humor e nenhuma malandragem, o taxista com cara de índio disse-me “los hombres nunca dejan de soñar com las estrellas”.

Apertei sua mão, tomei um Dramin, e embarquei me borrando de medo dos homens e dos aviões. Mais dos homens do que dos aviões. Se for um taxista, então, nem te conto.

Eberth Vêncio é escritor e médico.

via Revista Bula

Prefeito destaca parcerias realizadas com o Estado e com a União e promete mais pavimentação nos bairros da cidade

A recente startup Diminuto nasceu de três jovens goianos e já leva literatura a mais de 900 usuários

Mas o tiro pode sair pela culatra, pois o carisma bonachão de Lula vale muito mais do que o terrorismo eleitoral de Dilma e se Aécio souber vencer em simpatia, não há bolsa-família capaz de impedir sua vitória

Tendo como base o aspecto dramático do maior acidente radiológico do país, antropóloga goiana dá uma nova visão às narrativas do evento que mudou a história de Goiás

[caption id="attachment_17708" align="alignleft" width="620"] Foto mostra funcionário da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) removendo o que antes eram objetos pessoais das vítimas, mas que se tornou lixo radioativo[/caption]

Marcos Nunes Carreiro

Foto mostra funcionário da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) removendo o que antes eram objetos pessoais das vítimas, mas que se tornou lixo radioativo[/caption]

Marcos Nunes Carreiro

Peter Szondi, um dos mais consagrados teóricos da literatura mundial, define, em linhas gerais, o drama moderno como sendo uma sucessão temporal que não se esgota e guarda as características de um pequeno sistema saturado de tensões. Isto é, para o pensador húngaro, o drama, ao menos o literário, é contínuo em seu próprio sistema, além de que deve ser formado por tensões próprias, pois, ao contrário, não conseguirá gerar o efeito dramático necessário à obra.

Esse conceito, obviamente, trata de gêneros da literatura, sendo que o drama social, aquele mais próximo à sociedade em que vivemos, adquire outros conceitos. Contudo, embora a teoria literária tenha uma aplicação específica, a própria literatura pode nos auxiliar no entendimento de algumas questões que extrapolam as capas dos livros. Certa vez, ouvi de uma mulher que passou por anos de conflitos civis na África, que sobreviventes de guerra não têm sonhos. Tal constatação é, no mínimo, dramática, pois a palavra “sonho”, usada por ela no significado de perspectiva, atribui ao ser humano grande parte de seu sentido de vida. Mas, se a afirmação possui uma grande carga dramática, ela também é compreensível, uma vez que guerra é um evento catastrófico — catástrofe pode ser definida como algo que aglomera um sentido de ruptura profunda, absoluta e que compreende tanto as situações históricas de extrema violência, caso das guerras, quanto a unidade narrativa do testemunho, como observado na afirmação da sobrevivente dos conflitos africanos. Porém, não somente as guerras são eventos catastróficos geradores de tensões, que, por sua vez, estimulam a criação de narrativas. Tais tensões, muito menos, estão longe da sociedade em que vivemos atualmente. É o que mostra a goiana Suzane de Alencar Vieira em seu livro “Césio-137, o drama azul: irradiação em narrativas” — lançado na última semana, em Goiânia. O livro é fruto da dissertação de mestrado defendida por Suzane na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 2010, cujo objetivo principal foi entender porque o evento radiológico do césio-137 provoca ou incita a produção de narrativas desde 1987, ano do acidente. O dia 13 de setembro de 1987 é marcado pelos jornais da época como o ponto inicial do acidente. Naquela data, a peça radiológica teria sido retirada do Instituto Goiano de Radiologia (IGR), então localizado onde hoje se encontra o Centro de Convenções de Goiânia, entre as avenidas Paranaíba e Tocantins. À época, o instituto estava abandonado e acabou despertando a curiosidade de dois moradores do Bairro Popular, adjacente ao prédio em ruínas: Roberto Santos Alves e Wagner Motta Pereira. Temporariamente sem emprego, os dois encontraram, dentro do prédio abandonado, um aparelho radiológico contendo uma cápsula de césio-137, um elemento químico altamente tóxico. Roberto e Wagner viram naquela parafernália uma oportunidade de fazer dinheiro e levaram o aparelho para a casa do primeiro na Rua 57, onde romperam o invólucro de chumbo e perfuraram a placa de lítio que isolava as partículas radioativas do contato com o ambiente. Feito o serviço, venderam tudo para Devair Alves Ferreira, então dono de um ferro-velho na Rua 26-A, no Setor Aeroporto. “Nas mãos de Devair”, narra Suzane, “a cápsula revelou um brilho azul fascinante em uma noite de setembro. Entusiasmado com sua descoberta, Devair divulgou na vizinhança o espetáculo da luz azul e distribuiu entre parentes, amigos e vizinhos alguns fragmentos do pó desprendidos do interior da cápsula. O césio-137, libertado da cápsula, passaria a circular silenciosamente pela vizinhança do Bairro Popular, Setor Aeroporto e Setor Norte Ferroviário, bairros da região central de Goiânia.” O elemento se espalhou entre os dias 13 e 29 de setembro de 1987, data em que Maria Gabriela Ferreira, esposa de Devair, levou a cápsula à sede da Vigilância Sanitária por desconfiar de seu efeito destrutivo. Assim, somente a partir do dia 1º de outubro, o acidente começou a ser divulgado, gerando transtorno, perturbação e o início da composição progressiva de um drama que, segundo Suzane, foi vivido não apenas pelas vítimas, mas por todos os goianienses, sobretudo com as notícias das primeiras mortes. No dia 23 de outubro morreram Maria Gabriela — que levou a cápsula à Vigilância Sanitária e permitiu que o acidente fosse identificado — e Leide das Neves Ferreira, a menina que se tornou símbolo da catástrofe radiológica de Goiânia. No dia seguinte, dia do aniversário de Goiânia, o então prefeito Joaquim Roriz e o governador Henrique Santillo anunciaram, em nota solene, que a cidade estava em luto oficial, cancelando todas as programações comemorativas da data. O luto só terminou no dia 26 de outubro, data do enterro das duas vítimas. Essa data adquire importância ímpar na narrativa de Suzane, pois demonstra, mais do que todas as outras, que o drama é central na dinâmica do acidente radiológico, visto que, não apenas estende seus limites, “modulando sua intensidade e atualizando-o a cada nova narrativa” (p. 36), como identifica que os sentimentos, as relações e os lugares foram violentamente atingidos. Isso ocorre porque o enterro simboliza o passo inicial dos eventos que se dariam a seguir, em que pessoas foram arrancadas de suas casas, “classificadas e isoladas, os lugares destruídos e todo patrimônio familiar transformado em lixo radioativo” (p. 58).Enterro das primeiras vítimas se tornou símbolo dramático do acidente goianiense

[caption id="attachment_17710" align="alignleft" width="620"] Funcionários da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) protegidos por roupas especiais durante os trabalhos. Estima-se que aproximadamente 700 pessoas da CNEN trabalharam em Goiânia, no ano de 1987[/caption]

A escolha do dia 26 de outubro de 1987 como ponto chave no livro se dá pelo fato de mostrar o enterro das duas primeiras vítimas de um acidente nuclear que se imaginava distante da realidade de Goiânia. Relembrou-se, na data, o acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, considerado um dos maiores da história e que havia ocorrido um ano antes. Além disso, a autora pontua (veja entrevista) que as duas mulheres atribuem ao evento uma carga simbólica muito grande, uma vez que, geralmente, as histórias são narradas do ponto de vista masculino.

Como a data do sepultamento de Maria Gabriela e Leide das Neves Ferreira tem uma importância singular no livro de Suzane de Alencar, deixaremos que a própria autora narre os acontecimentos do dia:

“No Cemitério Parque, onde seriam enterradas as vítimas, os técnicos faziam as últimas avaliações de segurança nas covas. Testavam a espessura da concretagem e instalavam os cordões de isolamentos. Após o anúncio sobre o pouso do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) no aeroporto Santa Genoveva, trazendo do Rio de Janeiro os caixões de Maria Gabriela e Leide das Neves, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros iniciaram a intricada tarefa de transportar em segurança os pesados caixões de chumbo até o cemitério.

“Uma equipe do corpo de bombeiros escoltava os caixões em carros blindados, enquanto uma multidão enfurecida se aglomerava na porta do cemitério para impedir que o sepultamento se realizasse. A vizinhança do Setor Urias Magalhães, onde se localizava o Cemitério Parque, temia que a energia radioativa do césio-137 se instalasse tão próximo aos seus quintais. Dirigentes da associação de moradores e um vereador [José Nelto (PMDB)] inflamavam a revolta. O cordão de isolamento era cerceado por um agitado e intimidador cordão humano. Os jornalistas se avolumavam no meio daquela tensa agitação popular. Pelo rádio das viaturas, policiais pediam reforço ao centro de operações da Polícia Militar.

“Quando o caminhão blindado assomou na rua do cemitério, um motim ruidoso começou o ataque lançando palavras de rechaço e protesto, que evoluíram para insultos. O caminhão ultrapassou o cordão de isolamento, venceu a resistência da multidão e seguiu em direção às duas covas. Pedras, torrões de barro, nacos de paralelepípedo, pedaços de cruzes eram atirados com fúria contra todo o aparato de veículos blindados e guindastes. Sob uma chuva de pedregulhos e estilhaços, os técnicos da CNEN [Comissão Nacional de Energia Nuclear] iniciavam a complicada operação de retirada dos caixões de chumbo que pesavam toneladas. Os poucos parentes das vítimas se escondiam atônitos na confusão para não se tornarem novos alvos da ira popular. A artilharia de pedras não parou nem mesmo quando os caixões desceram às sepulturas com a ajuda de guindastes. Os ruídos pavorosos daquela revolta tornaram inaudíveis as palavras do padre que tentava coordenar a tensa cerimônia de sepultamento. Ao invés do descanso do barro, da terra, os mortos se refugiavam no abrigo do chumbo e do concreto. O retorno cristão ao pó não lhes seria possível”.

Funcionários da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) protegidos por roupas especiais durante os trabalhos. Estima-se que aproximadamente 700 pessoas da CNEN trabalharam em Goiânia, no ano de 1987[/caption]

A escolha do dia 26 de outubro de 1987 como ponto chave no livro se dá pelo fato de mostrar o enterro das duas primeiras vítimas de um acidente nuclear que se imaginava distante da realidade de Goiânia. Relembrou-se, na data, o acidente nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, considerado um dos maiores da história e que havia ocorrido um ano antes. Além disso, a autora pontua (veja entrevista) que as duas mulheres atribuem ao evento uma carga simbólica muito grande, uma vez que, geralmente, as histórias são narradas do ponto de vista masculino.

Como a data do sepultamento de Maria Gabriela e Leide das Neves Ferreira tem uma importância singular no livro de Suzane de Alencar, deixaremos que a própria autora narre os acontecimentos do dia:

“No Cemitério Parque, onde seriam enterradas as vítimas, os técnicos faziam as últimas avaliações de segurança nas covas. Testavam a espessura da concretagem e instalavam os cordões de isolamentos. Após o anúncio sobre o pouso do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) no aeroporto Santa Genoveva, trazendo do Rio de Janeiro os caixões de Maria Gabriela e Leide das Neves, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros iniciaram a intricada tarefa de transportar em segurança os pesados caixões de chumbo até o cemitério.

“Uma equipe do corpo de bombeiros escoltava os caixões em carros blindados, enquanto uma multidão enfurecida se aglomerava na porta do cemitério para impedir que o sepultamento se realizasse. A vizinhança do Setor Urias Magalhães, onde se localizava o Cemitério Parque, temia que a energia radioativa do césio-137 se instalasse tão próximo aos seus quintais. Dirigentes da associação de moradores e um vereador [José Nelto (PMDB)] inflamavam a revolta. O cordão de isolamento era cerceado por um agitado e intimidador cordão humano. Os jornalistas se avolumavam no meio daquela tensa agitação popular. Pelo rádio das viaturas, policiais pediam reforço ao centro de operações da Polícia Militar.

“Quando o caminhão blindado assomou na rua do cemitério, um motim ruidoso começou o ataque lançando palavras de rechaço e protesto, que evoluíram para insultos. O caminhão ultrapassou o cordão de isolamento, venceu a resistência da multidão e seguiu em direção às duas covas. Pedras, torrões de barro, nacos de paralelepípedo, pedaços de cruzes eram atirados com fúria contra todo o aparato de veículos blindados e guindastes. Sob uma chuva de pedregulhos e estilhaços, os técnicos da CNEN [Comissão Nacional de Energia Nuclear] iniciavam a complicada operação de retirada dos caixões de chumbo que pesavam toneladas. Os poucos parentes das vítimas se escondiam atônitos na confusão para não se tornarem novos alvos da ira popular. A artilharia de pedras não parou nem mesmo quando os caixões desceram às sepulturas com a ajuda de guindastes. Os ruídos pavorosos daquela revolta tornaram inaudíveis as palavras do padre que tentava coordenar a tensa cerimônia de sepultamento. Ao invés do descanso do barro, da terra, os mortos se refugiavam no abrigo do chumbo e do concreto. O retorno cristão ao pó não lhes seria possível”.

Os marcos simbólicos: Leide das Neves

[caption id="attachment_17712" align="alignleft" width="350"] Uma das primeiras vítimas, Leide das Neves morreu aos seis anos de idade, após ingerir um pouco de césio-137 e se tornou o símbolo do acidente radiológico de Goiânia[/caption]

Na medida em que as histórias vão sendo produzidas e recontadas ao longo dos anos, o modelo dramático vai ganhando mais solidez e os limites do evento vão sendo diluídos e alongados. Ao mesmo tempo, marcos simbólicos sobre o acidente vão sendo fixados e acabam tornando o modelo dramático mais consolidado. O principal símbolo dos acontecimentos do césio-137 é, sem sombra de dúvidas, Leide das Neves Ferreira, que, “enquanto símbolo, Leide das Neves, que concentra as referências de sua parentela, expande seu poder referencial, englobando a comunidade de vítimas e, finalmente, simbolizando o evento radiológico como um todo.”

A menina Leide adquiriu uma grande importância à medida que sua história foi sendo revelada. Na narração de Suzane de Alencar Vieira é possível identificar a força simbólica da contaminação da criança:

“Em outra rua contaminada, chamada Rua 6, no Setor Norte-Ferroviário, havia uma intensa agitação de técnicos no lote de Ivo Alves Ferreira, um dos irmãos de Devair, que também recebera a dádiva das pedras azuis. O trabalho de demolição precisava ser iniciado com urgência e os técnicos se adiantavam na avaliação. A casa apresentava aparência absolutamente trivial: a mesa do café ainda estava posta com cinco xícaras, cinco lugares, para Ivo, para sua esposa Lourdes, para os três filhos Lucélia, Lucimar e Leide. Mas os farejadores Geiger [aparelhos usados para medir o nível de radiação] percebiam uma mesa extremamente contaminada, sobretudo, no lugar reservado à filha caçula. Ali, Leide teria ingerido seu jantar com as mãos contaminadas depois de brincar com as luzinhas radioativas que seu pai havia trazido em uma noite de setembro. O cintilômetro havia disparado em um ruído estridente ao se aproximar do corpo da menina, na primeira visita do físico Walter Mendes nos últimos dias de setembro, após a ilusão das pedras brilhantes. A partir desses aparelhos, o césio tomava forma e realidade; poderia, então, ser detectado.

“Os técnicos observavam com assombro ininteligível o berço da menina que ainda ardia sobre algumas centelhas radioativas e precisava de um tratamento técnico especial para que a radiação ali concentrada em altos níveis não contaminasse ainda mais as outras partes da casa. As pedras radiativas conteriam um poder de anti-midas transformando tudo em lixo e ruínas.

“Todos queriam ver a casa da menina Leide das Neves e os jornalistas se antecipavam na cobertura da operação demolição. Algo precisava ser salvo daquele conjunto condenado a virar pó e entulho radioativo. Alguma lembrança de Leide sobreviveria aos escombros? Sob os apelos comovidos da mãe da menina, Dona Lourdes, corroborados pelo jornalista Weber Borges, os técnicos salvariam um foto de Leide retirada do álbum da família ‘banhado de Césio’. Essa foto contaminada, mais tarde, seria reproduzida como o símbolo do acidente e das lutas das vítimas por seus direitos”.

Uma das primeiras vítimas, Leide das Neves morreu aos seis anos de idade, após ingerir um pouco de césio-137 e se tornou o símbolo do acidente radiológico de Goiânia[/caption]

Na medida em que as histórias vão sendo produzidas e recontadas ao longo dos anos, o modelo dramático vai ganhando mais solidez e os limites do evento vão sendo diluídos e alongados. Ao mesmo tempo, marcos simbólicos sobre o acidente vão sendo fixados e acabam tornando o modelo dramático mais consolidado. O principal símbolo dos acontecimentos do césio-137 é, sem sombra de dúvidas, Leide das Neves Ferreira, que, “enquanto símbolo, Leide das Neves, que concentra as referências de sua parentela, expande seu poder referencial, englobando a comunidade de vítimas e, finalmente, simbolizando o evento radiológico como um todo.”

A menina Leide adquiriu uma grande importância à medida que sua história foi sendo revelada. Na narração de Suzane de Alencar Vieira é possível identificar a força simbólica da contaminação da criança:

“Em outra rua contaminada, chamada Rua 6, no Setor Norte-Ferroviário, havia uma intensa agitação de técnicos no lote de Ivo Alves Ferreira, um dos irmãos de Devair, que também recebera a dádiva das pedras azuis. O trabalho de demolição precisava ser iniciado com urgência e os técnicos se adiantavam na avaliação. A casa apresentava aparência absolutamente trivial: a mesa do café ainda estava posta com cinco xícaras, cinco lugares, para Ivo, para sua esposa Lourdes, para os três filhos Lucélia, Lucimar e Leide. Mas os farejadores Geiger [aparelhos usados para medir o nível de radiação] percebiam uma mesa extremamente contaminada, sobretudo, no lugar reservado à filha caçula. Ali, Leide teria ingerido seu jantar com as mãos contaminadas depois de brincar com as luzinhas radioativas que seu pai havia trazido em uma noite de setembro. O cintilômetro havia disparado em um ruído estridente ao se aproximar do corpo da menina, na primeira visita do físico Walter Mendes nos últimos dias de setembro, após a ilusão das pedras brilhantes. A partir desses aparelhos, o césio tomava forma e realidade; poderia, então, ser detectado.

“Os técnicos observavam com assombro ininteligível o berço da menina que ainda ardia sobre algumas centelhas radioativas e precisava de um tratamento técnico especial para que a radiação ali concentrada em altos níveis não contaminasse ainda mais as outras partes da casa. As pedras radiativas conteriam um poder de anti-midas transformando tudo em lixo e ruínas.

“Todos queriam ver a casa da menina Leide das Neves e os jornalistas se antecipavam na cobertura da operação demolição. Algo precisava ser salvo daquele conjunto condenado a virar pó e entulho radioativo. Alguma lembrança de Leide sobreviveria aos escombros? Sob os apelos comovidos da mãe da menina, Dona Lourdes, corroborados pelo jornalista Weber Borges, os técnicos salvariam um foto de Leide retirada do álbum da família ‘banhado de Césio’. Essa foto contaminada, mais tarde, seria reproduzida como o símbolo do acidente e das lutas das vítimas por seus direitos”.

A narrativa como processo contagioso

[caption id="attachment_17716" align="alignleft" width="350"] O livro de Suzane de Alencar foi lançado no fim da semana passada, em Goiânia[/caption]

Os terceiro e quarto capítulos do livro de Suzane de Alencar Vieira podem ser considerados como os que têm o núcleo do pensamento da autora, pois analisam o drama em sua aplicação no evento e na temporalidade que permite que as narrativas dramáticas continuem sendo enunciadas.

No início do terceiro capítulo, chamado “A comunidade de sofrimento”, a antropóloga diz que o evento radiológico, convertido em drama, é capaz de afetar e envolver outras pessoas além das vítimas, visto que a profusão de narrativas que surgem constrói um campo público e coletivo concebido como uma “comunidade de sofrimento” na qual as experiências são comunicadas e compartilhadas. Nesse processo, segundo a autora, a narrativa organiza uma experiência de sofrimento e vincula o sujeito do relato a essa comunidade.

No caso do acidente radiológico de Goiânia, as pessoas são afetadas ao assumir um lugar no drama, que tem como uma de suas portas de entrada a disseminação de narrativas, isto é, histórias contadas sobre o acidente. E esse drama foi tensionado pelas práticas de controle sobre a produção e circulação das narrativas, exercido na época — 1987 — pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), cujo trabalho agiu no sentido de fazer com que o vocabulário técnico predominasse sobre as manifestações emotivas que arrebatavam um público amplo, difundindo o medo e a angústia da contaminação radiológica.

Assim, o “contágio” surge como uma forma metafórica pela qual se expressa a difusão dramática do evento e o modo como os relatos afetam as pessoas. Ou seja, como o césio-137, as narrativas sobre o acidente também irradiavam as pessoas. E continuam irradiando, pois “a metáfora da contaminação constitui o modo emocional através do qual o sofrimento é traduzido” (p. 117), logo, é possível dizer que as narrativas acerca do acidente do césio-137, ao provocarem uma experiência do drama, ampliam essa experiência de sofrimento fazendo com que ela se torne comunicável.

Dessa forma, devido a esse caráter contagiante das narrativas dramáticas, o leitor pode ser também absorvido pelo drama, que contagia quem não participou diretamente dos fatos em 1987 — caso da própria Suzane —, mas também reabilita o sofrimento das vítimas, promovendo o engajamento emocional dos sujeitos nesse processo. Parte daí, por exemplo, a criação de entidades constituídas para tratar das consequências do acidente, como a Associação de Vítimas do Césio-137 e a Superintendência Leide das Neves (Suleide). Ou seja, provoca certo engajamento político.

O livro de Suzane de Alencar foi lançado no fim da semana passada, em Goiânia[/caption]

Os terceiro e quarto capítulos do livro de Suzane de Alencar Vieira podem ser considerados como os que têm o núcleo do pensamento da autora, pois analisam o drama em sua aplicação no evento e na temporalidade que permite que as narrativas dramáticas continuem sendo enunciadas.

No início do terceiro capítulo, chamado “A comunidade de sofrimento”, a antropóloga diz que o evento radiológico, convertido em drama, é capaz de afetar e envolver outras pessoas além das vítimas, visto que a profusão de narrativas que surgem constrói um campo público e coletivo concebido como uma “comunidade de sofrimento” na qual as experiências são comunicadas e compartilhadas. Nesse processo, segundo a autora, a narrativa organiza uma experiência de sofrimento e vincula o sujeito do relato a essa comunidade.

No caso do acidente radiológico de Goiânia, as pessoas são afetadas ao assumir um lugar no drama, que tem como uma de suas portas de entrada a disseminação de narrativas, isto é, histórias contadas sobre o acidente. E esse drama foi tensionado pelas práticas de controle sobre a produção e circulação das narrativas, exercido na época — 1987 — pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), cujo trabalho agiu no sentido de fazer com que o vocabulário técnico predominasse sobre as manifestações emotivas que arrebatavam um público amplo, difundindo o medo e a angústia da contaminação radiológica.

Assim, o “contágio” surge como uma forma metafórica pela qual se expressa a difusão dramática do evento e o modo como os relatos afetam as pessoas. Ou seja, como o césio-137, as narrativas sobre o acidente também irradiavam as pessoas. E continuam irradiando, pois “a metáfora da contaminação constitui o modo emocional através do qual o sofrimento é traduzido” (p. 117), logo, é possível dizer que as narrativas acerca do acidente do césio-137, ao provocarem uma experiência do drama, ampliam essa experiência de sofrimento fazendo com que ela se torne comunicável.

Dessa forma, devido a esse caráter contagiante das narrativas dramáticas, o leitor pode ser também absorvido pelo drama, que contagia quem não participou diretamente dos fatos em 1987 — caso da própria Suzane —, mas também reabilita o sofrimento das vítimas, promovendo o engajamento emocional dos sujeitos nesse processo. Parte daí, por exemplo, a criação de entidades constituídas para tratar das consequências do acidente, como a Associação de Vítimas do Césio-137 e a Superintendência Leide das Neves (Suleide). Ou seja, provoca certo engajamento político.

“O acidente com o césio-137 nos faz lidar com a própria vulnerabilidade do ser humano”

[caption id="attachment_17717" align="alignleft" width="350"] Antropóloga Suzane de Alencar Vieira: “A narrativa do sobrevivente é muito difícil, pois o processo é lento e dói. É uma barreira que está sendo rompida”[/caption]

A jovem antropóloga Suzane de Alencar Vieira não é apenas uma pesquisadora dedicada e uma escritora perspicaz. Sentada em vota de uma mesa de vidro e base de madeira, disposta no centro do hall de entrada de seu apartamento, no Setor Pedro Ludovico, a autora conversou longamente com a reportagem.

Suzane conta que, quando partiu para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), sua intenção não era pesquisar acerca do acidente radiológico de Goiânia. Ela atribui a isso o fato de que, goianiense que é, nunca havia prestado a devida atenção ao evento. “Somente quando vi o caso com um olhar estrangeiro, percebi a riqueza que poderia ser explorada”, diz.

Suzane terminou seu mestrado em 2010 e, desde então, é doutoranda no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cujo objeto ainda é, de certo modo, a atividade nuclear no Brasil, mas agora tendo como centro as políticas da natureza no alto sertão baiano. E nesse novo projeto, ela continua exercitando aquilo que colocou em prática quando da pesquisa sobre o evento de Goiânia.

Afinal, a antropologia é um tipo de disciplina que possibilita uma experiência de conhecimento a partir de uma vivência empírica, subjetiva, a partir de determinado objeto de pesquisa. Suzane conta que, à época do acidente, morava em Goiânia, mas tinha apenas um ano, logo, não vivenciou o drama que relata em seu livro. Assim, foi necessário que tentasse tornar tudo o que escutava, via e lia sobre o acidente do césio-137 em uma experiência etnográfica.

O que isso significa? “Tomar isso como uma experiência real, pois isso te afeta. E a maneira como isso te afeta que é tomado como um procedimento intelectual de conhecimento. Eu me deixei afetar da maneira como o evento chegava até mim, que foi através de diversas narrativas: livros, documentários, filmes, etc. E eu quis problematizar o porquê de esse evento inspirar tanta produção narrativa e ficcional. E não era uma produção narrativa apenas nas décadas de 1980 e 1990, mas algo que se prolongava e que havia também uma produção discursiva até o presente”, relata Suzane.

Dessa forma, a necessidade de recorrer a narrativas não se deu apenas devido a não presença de Suzane à época dos acontecimentos, mas também porque elas são parte do evento, tendo funcionado como uma ajuda ao prolongamento do próprio evento. “Essas narrativas não são representativas, mas são partes constitutivas do próprio evento na medida em que se descobriam novas vítimas”, que, por sua vez, passaram a não apenas lutar por seus direitos como também a contar novas histórias sobre o evento.

Isso mostra, segundo Suzane, que ainda existe uma grande margem de indeterminação em relação ao acidente com o césio-137. Portanto, a autora ressalta que o acidente não pode ser sedimentado no passado, pois “nem tudo foi resolvido”. Além disso, o próprio efeito da contaminação radiológica ainda está presente, pois vemos a presença daqueles chamados de os “filhos e os netos do césio”, isto é, a descendência dos afetados pelo acidente radiológico.

Os desafios da escrita

[caption id="attachment_17719" align="alignleft" width="620"]

Antropóloga Suzane de Alencar Vieira: “A narrativa do sobrevivente é muito difícil, pois o processo é lento e dói. É uma barreira que está sendo rompida”[/caption]

A jovem antropóloga Suzane de Alencar Vieira não é apenas uma pesquisadora dedicada e uma escritora perspicaz. Sentada em vota de uma mesa de vidro e base de madeira, disposta no centro do hall de entrada de seu apartamento, no Setor Pedro Ludovico, a autora conversou longamente com a reportagem.

Suzane conta que, quando partiu para a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), sua intenção não era pesquisar acerca do acidente radiológico de Goiânia. Ela atribui a isso o fato de que, goianiense que é, nunca havia prestado a devida atenção ao evento. “Somente quando vi o caso com um olhar estrangeiro, percebi a riqueza que poderia ser explorada”, diz.

Suzane terminou seu mestrado em 2010 e, desde então, é doutoranda no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cujo objeto ainda é, de certo modo, a atividade nuclear no Brasil, mas agora tendo como centro as políticas da natureza no alto sertão baiano. E nesse novo projeto, ela continua exercitando aquilo que colocou em prática quando da pesquisa sobre o evento de Goiânia.

Afinal, a antropologia é um tipo de disciplina que possibilita uma experiência de conhecimento a partir de uma vivência empírica, subjetiva, a partir de determinado objeto de pesquisa. Suzane conta que, à época do acidente, morava em Goiânia, mas tinha apenas um ano, logo, não vivenciou o drama que relata em seu livro. Assim, foi necessário que tentasse tornar tudo o que escutava, via e lia sobre o acidente do césio-137 em uma experiência etnográfica.

O que isso significa? “Tomar isso como uma experiência real, pois isso te afeta. E a maneira como isso te afeta que é tomado como um procedimento intelectual de conhecimento. Eu me deixei afetar da maneira como o evento chegava até mim, que foi através de diversas narrativas: livros, documentários, filmes, etc. E eu quis problematizar o porquê de esse evento inspirar tanta produção narrativa e ficcional. E não era uma produção narrativa apenas nas décadas de 1980 e 1990, mas algo que se prolongava e que havia também uma produção discursiva até o presente”, relata Suzane.

Dessa forma, a necessidade de recorrer a narrativas não se deu apenas devido a não presença de Suzane à época dos acontecimentos, mas também porque elas são parte do evento, tendo funcionado como uma ajuda ao prolongamento do próprio evento. “Essas narrativas não são representativas, mas são partes constitutivas do próprio evento na medida em que se descobriam novas vítimas”, que, por sua vez, passaram a não apenas lutar por seus direitos como também a contar novas histórias sobre o evento.

Isso mostra, segundo Suzane, que ainda existe uma grande margem de indeterminação em relação ao acidente com o césio-137. Portanto, a autora ressalta que o acidente não pode ser sedimentado no passado, pois “nem tudo foi resolvido”. Além disso, o próprio efeito da contaminação radiológica ainda está presente, pois vemos a presença daqueles chamados de os “filhos e os netos do césio”, isto é, a descendência dos afetados pelo acidente radiológico.

Os desafios da escrita

[caption id="attachment_17719" align="alignleft" width="620"] Suzane de Alencar: “Foi muito difícil escrever. Exatamente por sempre esbarrar na convenção objetiva da linguagem técnico-científica.”[/caption]

Questionada sobre os desafios da pesquisa e, consequentemente, da publicação em forma de livro, Suzane afirma que encontrou certa dificuldade em escrever. “Preciso ser sincera. Foi muito difícil escrever sobre o evento”. A dificuldade foi encontrada na diferença das escritas acadêmica, mais burocrática, e literária, cuja abertura para uma apresentação escrita voltada para o próprio tema da pesquisa — o drama.

A autora analisa as convenções de escrita da seguinte maneira: “Enquanto aquilo que chamo de escrita dramática tenta mostrar a desagregação, a ruptura, isto é, aquilo que não é objetivo, dando também sugestões de aspectos não registrados do evento, a escrita técnico-científica está ligada ao bloqueio das tentativas dessas narrativas contagiarem, emocionarem as pessoas. Então, a forma de escrita também foi uma opção acadêmica na tentativa de que essa convenção etnográfica transformasse, inclusive, a convenção da escrita. Ou seja, trabalhei a escrita como um laboratório”, conta ela.

Em sua apresentação, logo após narrar um parte dos acontecimentos, a sra. diz: “O drama narrado na apresentação constitui apenas uma das versões possíveis sobre o evento radiológico do Césio-137”. É certo que o discurso é mutável e se desenvolveu ao longo desses quase trinta anos. Como foi lidar com essas questões durante sua pesquisa?

Foi muito difícil escrever sobre o evento. Exatamente por sempre esbarrar na convenção objetiva da linguagem técnico-científica. E ela é uma cilada, na verdade, pois parte do princípio de que existe alguém que tenha uma verdade única e que é capaz de enunciá-la. E quem na nossa sociedade com autoridade para fazer algo assim? O discurso que se faz em nome da ciência. Se eu encarnasse esse discurso, eu poderia tentar fazer uma tradução eminentemente objetiva desses fatos. Porém, não existe uma versão oficial, logo, qualquer narrativa é válida. E foi isso que me encorajou a construir minha própria narrativa. E o interessante é que as histórias sobre o acontecimento com o césio alimentaram a criação ficcional de pessoas que estão em São Paulo, Manaus, ou seja, muitos distantes de Goiás, mas que foram impactadas de alguma maneira. Outra dificuldade foi esbarrar em questões políticas, sobretudo no que diz respeito a culpados e vítimas. Visando isso, eu tentei fazer uma narrativa que fosse uma rede extensa, sem cortar histórias ou narrativas, mas que colocasse todos os agentes cruciais dessa trama que foi sendo montada em torno do acidente.

A sra. diz no livro que sentiu, ao longo da pesquisa, uma mudança nos discursos das pessoas que entrevistou. Por que existem diferenças nos discursos das vítimas? Quais são as influências que geram essa mudança? A temporalidade é um deles?

A narrativa do sobrevivente é muito difícil, pois o processo narrativo é lento e dói, porque a experiência excede e não limita a nossa capacidade de traduzi-la e torná-la inteligível. Ou seja, entrevistar essas pessoas é pedir para que eles relembrem fatos que as machucaram. É como se elas tivessem uma grande barreira que a narrativa tenta romper. E isso dói. Alguns já conseguem falar sobre o assunto por ter um discurso pronto e superado. Outros não. À época do acidente, as pessoas conseguiam definir um fluxo narrativo por meio dos jornais, que tiveram um papel fundamental, pois tentavam garantir esse fluxo. Hoje, quem viveu aquela situação viveu o que chamamos de evento traumático, logo, falar do césio-137 é um processo muito doloroso, pois é como se ele representasse um ponto de bloqueio na vida das pessoas, cuja história de vida é fluente até o momento do evento. Dali em diante, há um bloqueio que impede a narrativa de fluir oralmente. Então, são necessários outros meios. Alguns, por exemplo, expressam isso por meio de fotos e álbuns de família.

Existe uma dialética ou uma síntese entre narrativa e temporalidade?

O drama contém mais elementos além do tempo, pois há também a configuração espacial e o fator estrutural, de oferecer símbolos para estruturar essa experiência temporal. Nesse sentido a relação é sintética. Mas também há uma tensão dialética, porque o tempo sempre desafia a narrativa, que está sempre defasada em relação ao tempo. A experiência é sempre excessiva.

As narrativas analisadas pela sra. são, inevitavelmente, muito carregadas de tensões. Baseado nisso, como a sra. vê o drama no qual o “acidente do césio” se enquadra e como isso inferiu na sua pesquisa?

Uso o conceito de drama social do antropólogo Victor Turner, inspirado, de certa forma, na questão do drama literário para traduzir conflitos microssociais em aldeias na África. Esse drama passa por várias fases, sendo a principal delas, nessa configuração dramática, a ruptura, que é também uma oportunidade para criação simbólica, visto que é um evento novo que desestabiliza o convencional e obriga a uma criação simbólica. Por isso que, como um drama, o evento do césio inspira tanto a criação ficcional, que serve para significar essa grande ruptura e, às vezes, dar sentido em um processo que é também de ritual, de reconciliação. E nessa questão de ruptura é preciso dizer também que existiu um medo muito forte por parte das pessoas na época, pois havia acabado de acontecer o evento de Chernobyl. Por isso, escolhi o evento do enterro das primeiras vítimas. Pela incidência das narrativas, esse parece ser o evento com maior grau de ruptura ao passo em que as pessoas percebem que energia nuclear mata, que a contaminação é real. Foi um choque de realidade que desencadeou uma reação muito forte nas pessoas. Os protestos no dia do sepultamento eram a expressão do medo e da impotência diante de um acontecimento descontrolado, que nem mesmo os técnicos tinham pleno controle. Somado a isso tem a morte da Leide das Neves, uma criança que sofreu muita violência, primeiro a da contaminação e depois a da hostilização por parte da população, que estava com medo. E isso criou um mártir, a figura da criança-santa.

Em sua tese de doutorado, o professor Eliézer Oliveira afirma que a “catástrofe do césio” alterou a identidade goiana, substituindo uma visão de modernidade pela da sustentabilidade ecológica. A sra. concorda com essa visão?

Acredito que o acidente com o césio-137 ultrapassa as fronteiras regionais, pois nos faz lidar com nossa própria vulnerabilidade. É algo que poderia acontecer em qualquer lugar. A energia nuclear tem uma gênese catastrófica, visto que o processo de estudo dessa energia, acabou contaminando a própria pioneira na pesquisa, Marie Curie. Por isso, tentei dar essa visão para o acontecimento do césio. No entanto, quando se entra em contato com os discursos da época, o impacto nessa questão da identidade goiana foi muito grande, carregado de estigmatização. E esse impacto sobre um discurso de modernização pode ser percebido pela própria maneira de tradução daquela época. Falava-se muito sobre “uma ciranda nuclear no quintal do subdesenvolvimento”, como se o fato de Goiás ter uma visão subalterna nas benesses da modernidade tivesse contribuído para que o evento ocorresse. Nesse contexto, Fukushima [o acidente nuclear na cidade japonesa ocorrido em 2011] nos mostrou que isso não é bem assim. Dessa forma, houve um impacto sobre a questão da identidade goiana, mas também houve um impacto na nossa concepção humana associada a uma tecnologia potencialmente destrutiva.

Suzane de Alencar: “Foi muito difícil escrever. Exatamente por sempre esbarrar na convenção objetiva da linguagem técnico-científica.”[/caption]

Questionada sobre os desafios da pesquisa e, consequentemente, da publicação em forma de livro, Suzane afirma que encontrou certa dificuldade em escrever. “Preciso ser sincera. Foi muito difícil escrever sobre o evento”. A dificuldade foi encontrada na diferença das escritas acadêmica, mais burocrática, e literária, cuja abertura para uma apresentação escrita voltada para o próprio tema da pesquisa — o drama.

A autora analisa as convenções de escrita da seguinte maneira: “Enquanto aquilo que chamo de escrita dramática tenta mostrar a desagregação, a ruptura, isto é, aquilo que não é objetivo, dando também sugestões de aspectos não registrados do evento, a escrita técnico-científica está ligada ao bloqueio das tentativas dessas narrativas contagiarem, emocionarem as pessoas. Então, a forma de escrita também foi uma opção acadêmica na tentativa de que essa convenção etnográfica transformasse, inclusive, a convenção da escrita. Ou seja, trabalhei a escrita como um laboratório”, conta ela.

Em sua apresentação, logo após narrar um parte dos acontecimentos, a sra. diz: “O drama narrado na apresentação constitui apenas uma das versões possíveis sobre o evento radiológico do Césio-137”. É certo que o discurso é mutável e se desenvolveu ao longo desses quase trinta anos. Como foi lidar com essas questões durante sua pesquisa?

Foi muito difícil escrever sobre o evento. Exatamente por sempre esbarrar na convenção objetiva da linguagem técnico-científica. E ela é uma cilada, na verdade, pois parte do princípio de que existe alguém que tenha uma verdade única e que é capaz de enunciá-la. E quem na nossa sociedade com autoridade para fazer algo assim? O discurso que se faz em nome da ciência. Se eu encarnasse esse discurso, eu poderia tentar fazer uma tradução eminentemente objetiva desses fatos. Porém, não existe uma versão oficial, logo, qualquer narrativa é válida. E foi isso que me encorajou a construir minha própria narrativa. E o interessante é que as histórias sobre o acontecimento com o césio alimentaram a criação ficcional de pessoas que estão em São Paulo, Manaus, ou seja, muitos distantes de Goiás, mas que foram impactadas de alguma maneira. Outra dificuldade foi esbarrar em questões políticas, sobretudo no que diz respeito a culpados e vítimas. Visando isso, eu tentei fazer uma narrativa que fosse uma rede extensa, sem cortar histórias ou narrativas, mas que colocasse todos os agentes cruciais dessa trama que foi sendo montada em torno do acidente.

A sra. diz no livro que sentiu, ao longo da pesquisa, uma mudança nos discursos das pessoas que entrevistou. Por que existem diferenças nos discursos das vítimas? Quais são as influências que geram essa mudança? A temporalidade é um deles?

A narrativa do sobrevivente é muito difícil, pois o processo narrativo é lento e dói, porque a experiência excede e não limita a nossa capacidade de traduzi-la e torná-la inteligível. Ou seja, entrevistar essas pessoas é pedir para que eles relembrem fatos que as machucaram. É como se elas tivessem uma grande barreira que a narrativa tenta romper. E isso dói. Alguns já conseguem falar sobre o assunto por ter um discurso pronto e superado. Outros não. À época do acidente, as pessoas conseguiam definir um fluxo narrativo por meio dos jornais, que tiveram um papel fundamental, pois tentavam garantir esse fluxo. Hoje, quem viveu aquela situação viveu o que chamamos de evento traumático, logo, falar do césio-137 é um processo muito doloroso, pois é como se ele representasse um ponto de bloqueio na vida das pessoas, cuja história de vida é fluente até o momento do evento. Dali em diante, há um bloqueio que impede a narrativa de fluir oralmente. Então, são necessários outros meios. Alguns, por exemplo, expressam isso por meio de fotos e álbuns de família.

Existe uma dialética ou uma síntese entre narrativa e temporalidade?

O drama contém mais elementos além do tempo, pois há também a configuração espacial e o fator estrutural, de oferecer símbolos para estruturar essa experiência temporal. Nesse sentido a relação é sintética. Mas também há uma tensão dialética, porque o tempo sempre desafia a narrativa, que está sempre defasada em relação ao tempo. A experiência é sempre excessiva.

As narrativas analisadas pela sra. são, inevitavelmente, muito carregadas de tensões. Baseado nisso, como a sra. vê o drama no qual o “acidente do césio” se enquadra e como isso inferiu na sua pesquisa?

Uso o conceito de drama social do antropólogo Victor Turner, inspirado, de certa forma, na questão do drama literário para traduzir conflitos microssociais em aldeias na África. Esse drama passa por várias fases, sendo a principal delas, nessa configuração dramática, a ruptura, que é também uma oportunidade para criação simbólica, visto que é um evento novo que desestabiliza o convencional e obriga a uma criação simbólica. Por isso que, como um drama, o evento do césio inspira tanto a criação ficcional, que serve para significar essa grande ruptura e, às vezes, dar sentido em um processo que é também de ritual, de reconciliação. E nessa questão de ruptura é preciso dizer também que existiu um medo muito forte por parte das pessoas na época, pois havia acabado de acontecer o evento de Chernobyl. Por isso, escolhi o evento do enterro das primeiras vítimas. Pela incidência das narrativas, esse parece ser o evento com maior grau de ruptura ao passo em que as pessoas percebem que energia nuclear mata, que a contaminação é real. Foi um choque de realidade que desencadeou uma reação muito forte nas pessoas. Os protestos no dia do sepultamento eram a expressão do medo e da impotência diante de um acontecimento descontrolado, que nem mesmo os técnicos tinham pleno controle. Somado a isso tem a morte da Leide das Neves, uma criança que sofreu muita violência, primeiro a da contaminação e depois a da hostilização por parte da população, que estava com medo. E isso criou um mártir, a figura da criança-santa.

Em sua tese de doutorado, o professor Eliézer Oliveira afirma que a “catástrofe do césio” alterou a identidade goiana, substituindo uma visão de modernidade pela da sustentabilidade ecológica. A sra. concorda com essa visão?

Acredito que o acidente com o césio-137 ultrapassa as fronteiras regionais, pois nos faz lidar com nossa própria vulnerabilidade. É algo que poderia acontecer em qualquer lugar. A energia nuclear tem uma gênese catastrófica, visto que o processo de estudo dessa energia, acabou contaminando a própria pioneira na pesquisa, Marie Curie. Por isso, tentei dar essa visão para o acontecimento do césio. No entanto, quando se entra em contato com os discursos da época, o impacto nessa questão da identidade goiana foi muito grande, carregado de estigmatização. E esse impacto sobre um discurso de modernização pode ser percebido pela própria maneira de tradução daquela época. Falava-se muito sobre “uma ciranda nuclear no quintal do subdesenvolvimento”, como se o fato de Goiás ter uma visão subalterna nas benesses da modernidade tivesse contribuído para que o evento ocorresse. Nesse contexto, Fukushima [o acidente nuclear na cidade japonesa ocorrido em 2011] nos mostrou que isso não é bem assim. Dessa forma, houve um impacto sobre a questão da identidade goiana, mas também houve um impacto na nossa concepção humana associada a uma tecnologia potencialmente destrutiva.

Atestando ter ele mesmo sofrido represálias ao sair do PMDB, Ivan afirma que saiu da legenda por ter sido abandonado. E, aparentemente, foi acolhido pelo PSDB

Segundo o coronel Brito, a médica apontava no dedo em seu rosto, e quando ele tentou imobilizá-lo, acabou acertando "de raspão" o rosto da eleitora