Resultados do marcador: Terça Poética

Humor cáustico e poesia dão-se as mãos nestas quadrinhas do poeta curitibano Wagner Schadeck. Leia e perceba a correlação mui pertinente com cada personagem abordada

[caption id="attachment_100693" align="aligncenter" width="620"] "Diógenes, o Cínico, procurando um homem honesto, com sua lanterna". Obra de Jacob Jordaens

"Diógenes, o Cínico, procurando um homem honesto, com sua lanterna". Obra de Jacob Jordaens

[/caption]

Wagner Schadeck

Especial para o Jornal Opção

“NINE”

Sem orgulho, inveja, gula,

Avareza, sexo ou ira,

Furino é santo? Mentira!

Quanta propina pulula?

VANA

Para que o pânico cresça,

Petrificaste toda a horda?

Medusa, górgona gorda,

Tens minhocas na cabeça.

“AU TOMBEAU”

O mais baixo entre os soturnos

Seres, cairás, Nosferatus?

Calçando quantos coturnos,

Subiste com quantos pactos?

AÉREO

Grande carreira ele teve,

Mas à qual ainda aspira?

Com o nariz cheio de neve,

Viajou noutra mentira.

MENDAZ

Para que emendas remendes,

Perdes a peruca, Bozo?

De teu reinado orgulhoso,

Gemes quando um peido prendes?

ITALIANO

Entre inúmeras destrezas,

Em seu Curriculum grifas

O comunicar de cifras

Por meio de línguas presas.

AMANTE

Em que chiqueiro chafurdas?

Que gripe te rompe a grimpa

Nasal? Mas de lodo surda,

Ainda desfilas limpa.

FARIAS

Teu nariz em tudo enfaras.

Choras, esperneias, urras...

Em tuas secretas taras,

Mamaste o leite das burras.

PARDAL

Unha de fome, engoliste

Dente de ouro? Nos poleiros

Mais imundos dos calheiros,

Devoras alheio alpiste.

CARANGUEJO

Em escusas rondas punhas

As tuas patas no espólio.

Ora esbugalhas os olhos,

Enquanto prendem-lhe as cunhas?

MARINA SILVA

Eis a cientista do povo,

Trazendo a ciência das matas.

Recomenda usar das patas

A cloaca em vez do ovo.

CIRO

É um Sísifo dos papéis;

Burocrata da resposta.

Mesmo com doutos anéis,

Não passa de um rola-bosta.

GENRO

O ópio dos intelectuais

É a fina flor das esquerdas.

Seus delírios são ideais,

Suas ideias são lerdas.

SARNEY

Pousas de cão magro para

Quê? Com a sarna te promulgas!

Mas como a sarna não sara,

Coça a mordida das pulgas.

Wagner Schadeck nasceu em 1983, em Curitiba, onde vive. É tradutor, ensaísta, editor e poeta. Colabora com a Revista Brasileira (ABL), com a Revista Poesia Sempre (BN), entre outros. Em 2015, organizou a reedição de “A peregrinação de Childe Harold”, de Lord Byron, pela Editora Anticítera. Pela mesma editora, em 2017, publicou a tradução de “Odes”, de John Keats.

Wagner Schadeck nasceu em 1983, em Curitiba, onde vive. É tradutor, ensaísta, editor e poeta. Colabora com a Revista Brasileira (ABL), com a Revista Poesia Sempre (BN), entre outros. Em 2015, organizou a reedição de “A peregrinação de Childe Harold”, de Lord Byron, pela Editora Anticítera. Pela mesma editora, em 2017, publicou a tradução de “Odes”, de John Keats.

[caption id="attachment_99101" align="alignleft" width="300"] "Lúcio Cardoso/Poesia completa". (Edição crítica de Ésio Macedo Ribeiro, Edusp, 2011.)[/caption]

Adalberto de Queiroz

Especial para o Jornal Opção

Quando se lê o nome de Lúcio Cardoso, vem à mente do leitor o famoso prosador, consagrado sobretudo pelo romance “Crônica da casa assassinada”, conhecido por sua íntima amizade com Clarice Lispector e famoso por seu comportamento nada ortodoxo, marcado por uma “inquietude existencial”, como diria Nelly Novaes Coelho. Afinal, “Lúcio nunca esteve do lado 'correto' da vida: rebelde e insurrecto desde os anos de ginásio, vivendo sempre longe da presença paterna, foi, como poucos, fiel até o fim aos seus princípios e visão de mundo, ainda que à custa de isolamento e solidão. Seu diário traz testemunhos desse estranhamento, dessa marginalidade”. A citação é de Ésio Macedo Ribeiro, constante em sua obra “O riso escuro ou o pavão de luto: um percurso pela poesia de Lúcio Cardoso”.

Se o romance “Crônica da casa assassinada” pode ser considerado uma obra-prima pelo “rigor estilístico e formal”, o que de certa maneira é a característica da média de sua produção ficcional, o mesmo não pode se dizer de sua poesia.

O nome de Lúcio Cardoso, desaparecido há quase meio século, permaneceu como o de um escritor de qualidade e apreciado no Brasil e no exterior, onde foi traduzido para o francês, o espanhol, o italiano e o inglês. A 'redescoberta' do nome e da obra de Lúcio deu-se no final da década de 1990 “seja pelo relançamento de seus romances, seja pelo lançamento do filme “O Viajante” (dirigido por Paulo César Saraceni), baseado na obra homônima de Lúcio.

A poesia de Lúcio Cardoso é, mesmo para os leitores mais vorazes, quase desconhecida. Daí a relevância de que se reveste “Lúcio Cardoso: Poesia completa" (Edição crítica de Ésio Macedo Ribeiro. Edusp, 2011) para os pesquisadores e leitores em geral que amam a obra de Lúcio. O trabalho é uma espécie de sequência natural para o pesquisador que havia se dedicado em sua tese de mestrado (2001) à poesia de Cardoso, com seu “O riso escuro ou o pavão de luto: um percurso pela poesia de Lúcio Cardoso”, que se transformou em livro em 2006, pela Edusp/Nankin Editorial.

É esse exaustivo trabalho de pesquisa que Ésio Ribeiro entrega ao leitor de língua portuguesa em “ordem crítica”, depois de analisar um acervo de 675 poesias, entre manuscritos autógrafos e datiloscritos, 84 poemas publicados em periódicos, antologias e inéditos de acervos públicos e privados, gerando uma “descrição da forma organizacional” que dá à edição crítica um roteiro para o pesquisador e o amante da boa poesia.

Além disso, há no trabalho de Ésio Ribeiro uma cronologia de Lúcio Cardoso e uma introdução crítico-filológica focada na histórica das publicações (livros e periódicos) e dos inéditos. Dois apêndices completam a obra de mais de mil páginas – uma bibliografia anotada (1934-2010) e 6 fac-símiles escolhidos entre os mais e seiscentos consultados pelo pesquisador.

Num mar de produção intensa, com suas altas ondas, suas marés altas e vazantes, selecionei 3 poemas para esta Terça Poética, não antes sem destacar a consciência de Lúcio Cardoso a respeito do seu fazer poético, conforme anotação tirada ao “Diário”, onde diz:

“Não se ama os poetas, grande engano – são seres solitários e destinados à morte. Morte sem perdão – porque não há perdão para os poetas”.

O pecador confesso, Lúcio Cardoso, ressurge aqui, por obra e graça de Ésio Macedo Ribeiro na exuberância de sua produção poética, que, com “a edição e o exame crítico da obra poética” deseja (e consegue) “iluminar aspectos dos seus [de Lúcio] textos em prosa, sobretudo aqueles em que os signos da noite, da morte e das sombras são também recorrentes” .

Artista multifacetado, com inúmeros recursos de expressão, Lúcio trafegou do conto à novela, do romance à dramaturgia, do memorialismo ao cinema, do ensaio e tradução às artes plásticas, porém, “dentre todas as artes que praticou, constatei que a poesia foi a primeira forma de expressão de Lúcio e, talvez, a última. Às vésperas do derrame que o furtou à arte da palavra, Lúcio escreveu o poema intitulado “Retrato de Yêda”. Era o dia 11 de novembro de 1962. Exatamente 26 dias depois, em 07 de dezembro, o artista sofreria o segundo derrame [cerebral], que o impediria definitivamente de escrever”- diz Ésio Ribeiro.

"Lúcio Cardoso/Poesia completa". (Edição crítica de Ésio Macedo Ribeiro, Edusp, 2011.)[/caption]

Adalberto de Queiroz

Especial para o Jornal Opção

Quando se lê o nome de Lúcio Cardoso, vem à mente do leitor o famoso prosador, consagrado sobretudo pelo romance “Crônica da casa assassinada”, conhecido por sua íntima amizade com Clarice Lispector e famoso por seu comportamento nada ortodoxo, marcado por uma “inquietude existencial”, como diria Nelly Novaes Coelho. Afinal, “Lúcio nunca esteve do lado 'correto' da vida: rebelde e insurrecto desde os anos de ginásio, vivendo sempre longe da presença paterna, foi, como poucos, fiel até o fim aos seus princípios e visão de mundo, ainda que à custa de isolamento e solidão. Seu diário traz testemunhos desse estranhamento, dessa marginalidade”. A citação é de Ésio Macedo Ribeiro, constante em sua obra “O riso escuro ou o pavão de luto: um percurso pela poesia de Lúcio Cardoso”.

Se o romance “Crônica da casa assassinada” pode ser considerado uma obra-prima pelo “rigor estilístico e formal”, o que de certa maneira é a característica da média de sua produção ficcional, o mesmo não pode se dizer de sua poesia.

O nome de Lúcio Cardoso, desaparecido há quase meio século, permaneceu como o de um escritor de qualidade e apreciado no Brasil e no exterior, onde foi traduzido para o francês, o espanhol, o italiano e o inglês. A 'redescoberta' do nome e da obra de Lúcio deu-se no final da década de 1990 “seja pelo relançamento de seus romances, seja pelo lançamento do filme “O Viajante” (dirigido por Paulo César Saraceni), baseado na obra homônima de Lúcio.

A poesia de Lúcio Cardoso é, mesmo para os leitores mais vorazes, quase desconhecida. Daí a relevância de que se reveste “Lúcio Cardoso: Poesia completa" (Edição crítica de Ésio Macedo Ribeiro. Edusp, 2011) para os pesquisadores e leitores em geral que amam a obra de Lúcio. O trabalho é uma espécie de sequência natural para o pesquisador que havia se dedicado em sua tese de mestrado (2001) à poesia de Cardoso, com seu “O riso escuro ou o pavão de luto: um percurso pela poesia de Lúcio Cardoso”, que se transformou em livro em 2006, pela Edusp/Nankin Editorial.

É esse exaustivo trabalho de pesquisa que Ésio Ribeiro entrega ao leitor de língua portuguesa em “ordem crítica”, depois de analisar um acervo de 675 poesias, entre manuscritos autógrafos e datiloscritos, 84 poemas publicados em periódicos, antologias e inéditos de acervos públicos e privados, gerando uma “descrição da forma organizacional” que dá à edição crítica um roteiro para o pesquisador e o amante da boa poesia.

Além disso, há no trabalho de Ésio Ribeiro uma cronologia de Lúcio Cardoso e uma introdução crítico-filológica focada na histórica das publicações (livros e periódicos) e dos inéditos. Dois apêndices completam a obra de mais de mil páginas – uma bibliografia anotada (1934-2010) e 6 fac-símiles escolhidos entre os mais e seiscentos consultados pelo pesquisador.

Num mar de produção intensa, com suas altas ondas, suas marés altas e vazantes, selecionei 3 poemas para esta Terça Poética, não antes sem destacar a consciência de Lúcio Cardoso a respeito do seu fazer poético, conforme anotação tirada ao “Diário”, onde diz:

“Não se ama os poetas, grande engano – são seres solitários e destinados à morte. Morte sem perdão – porque não há perdão para os poetas”.

O pecador confesso, Lúcio Cardoso, ressurge aqui, por obra e graça de Ésio Macedo Ribeiro na exuberância de sua produção poética, que, com “a edição e o exame crítico da obra poética” deseja (e consegue) “iluminar aspectos dos seus [de Lúcio] textos em prosa, sobretudo aqueles em que os signos da noite, da morte e das sombras são também recorrentes” .

Artista multifacetado, com inúmeros recursos de expressão, Lúcio trafegou do conto à novela, do romance à dramaturgia, do memorialismo ao cinema, do ensaio e tradução às artes plásticas, porém, “dentre todas as artes que praticou, constatei que a poesia foi a primeira forma de expressão de Lúcio e, talvez, a última. Às vésperas do derrame que o furtou à arte da palavra, Lúcio escreveu o poema intitulado “Retrato de Yêda”. Era o dia 11 de novembro de 1962. Exatamente 26 dias depois, em 07 de dezembro, o artista sofreria o segundo derrame [cerebral], que o impediria definitivamente de escrever”- diz Ésio Ribeiro.

Eis os poemas:

Poema Que sei fazer, meu Deus, senão amar? As tardes de estio, o vento nos caminhos, a ausência. Sinto que tudo não será senão um sonho a dilacerar no tempo imóvel. O vento nas folhas, o vento no rio, o vento arrastando as nuvens indefesas. O teu olhar, os teus cabelos que rolam, o meu amor que não se acaba. Que sei fazer, meu Deus, senão sofrer? O Rio O imenso rio, como um tigre fechado e seu âmbito de fome, depois de devorar noturna selva a própria espuma em si consome. Fera desatada do aguadouro a chorar os tempos de abastança ácido cavalo em tons de louro violando margens sitiadas... ...em teu ser ressurge minha infância e pássaros reluzem na tua fronde. Inquieto, também sem permanência devasso tua alma sem receio; e se assim me vejo em teu espelho, rio, como ser sem ser o meio? Não se pode ler Não se pode ler o que confiado ao tempo flui e se esvai com ruptura do sangue – e o que dito sem aleive, transforma-se em pedra, sobre o coração leve – leve demais – e o que orgulhoso, radica-se no baixo, sem forças para morrer e nem glória para subir – NÃO SE PODE LER o que não se pode pensar, nem ler, nem escrever. Não se pode ler o que não se pode. Adalberto de Queiroz é poeta, autor de "Frágil Armação" (Caminhos, 2017, 2ª edição) e "Destino Palavra" (2016).

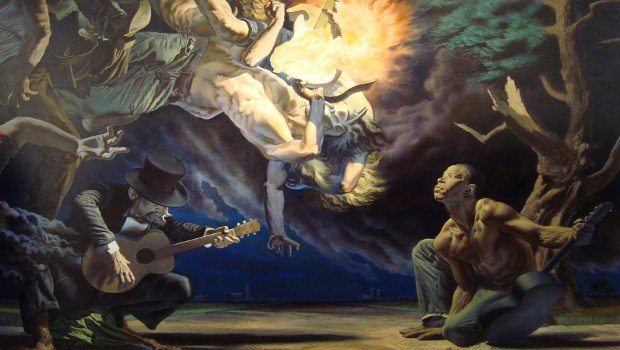

Livro de Wladimir Saldanha sustenta-se sobre uma interessante combinação de gêneros: além do lírico, que é a essência da obra, temos, ainda, procedimentos narrativos, elementos propriamente épicos e uma estruturação dramática do conjunto

[caption id="attachment_96640" align="aligncenter" width="620"] Wladimir Saldanha. Ilustração: Felipe Stefani[/caption]

Emmanuel Santiago

Especial para o Jornal Opção

Natal de Herodes (Mondrongo, 2017) é o quarto livro de poesia de Wladimir Saldanha. Nele, referências históricas e intertextuais se misturam ao drama pessoal/familiar de um eu lírico marcado pela ausência paterna, o que constitui o eixo em torno do qual se integram rememoração e reminiscência (as duas dimensões da memória). Temos, então, um eu lírico que procura no metafísico, na Comunhão com a figura de Cristo, uma via de redenção para seu dilaceramento interior. Contudo, engana-se quem pense tratar-se de uma obra apologética, de viés proselitista, pois os poemas, além de ser a elaboração estética de uma experiência ao mesmo tempo pessoal e com aspirações ao universal, não se negam às contradições de uma fé sincera e, por isso mesmo, às vezes vacilante e algo irreverente. Não só por conta disso, mas também pelo manejo habilidoso de diversas formas poéticas (o que inclui tanto o verso metrificado quanto o livre), Natal de Herodes pode ser colocado em linha de sucessão com Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima, um dos momentos mais altos da poesia brasileira.

O livro possui duas partes, “Tempo do Advento” e “Tempo do Natal”, cada uma dividida em três seções. Na primeira delas, há um movimento centrífugo da vivência particular em direção à tradição, em que as lembranças pessoais evocam imagens do passado histórico e do campo artístico. A primeira seção, “Registro dos enjeitados”, pode ser descrita como uma empreitada do eu lírico em reconstituir a própria história, costurando fragmentos de sua infância, marcada pela falta da figura paterna. No último poema da seção, “Os bens do ausente”, entra em cena um recurso amplamente utilizado ao longo do livro, o da dramatização do conflito interior, em que o eu lírico assume uma personagem, máscara dramática, para representar suas vivências, conforme os já manjados versos daquele autor português que definia a si mesmo como “poeta dramático”: “O poeta é um fingidor./ Finge tão completamente/ Que chega a fingir que é dor/ A dor que deveras sente”. Em vez de destacar o caráter fictício da fabulação poética, chamo atenção ao “A dor que deveras sente”, à vivência pessoal que serve de referente ao trabalho ficcional. Em “Os bens do ausente”, o conflito com o pai se exprime num paralelo com a história do parricida Édipo:

Porque andas tempo inteiro,

tenho, pai, os pés inchados.

Salvou-me que pegureiro,

a mim seu filho, ou de Laios?

Salvou-me; após me daria

a outro, este a um Políbio,

de quem, chamando-me filho,

fujo eu sem profecia,

mas já por medo da palavra

pai, que me pilhastes:

tua ausência me escalavra

os signos, torna-os trastes.

Aqui, a máscara é vivida como símile, como paralelo. Porém, ao longo da obra, ela vai adquirindo uma natureza metafórica, fundindo-se à identidade do “eu lírico vivencial”, digamos assim, que encena seu drama particular diante do leitor.

Na segunda seção da primeira parte, “As paternidades”, procura-se reinventar a história pessoal, lançando mão de referências históricas, artísticas e, sobretudo, literárias (ou, num outro sentido, busca-se ressignificar aquela por meio destas) num diálogo cerrado com a tradição. Trata-se de um mosaico intertextual por meio do qual se pretende recompor a imagem do pai ausente, um esforço de, no âmbito da ficção — revisitando a vida e a obra de escritores como Rilke, Borges, João Cabral, Verlaine, entre outros —, recriar o enredo do drama pessoal/familiar que é o fio condutor do livro. Um ponto interessante é a tentativa de suprir a carência da figura paterna, substituindo-a por artistas, como se vê em “Sufrágio por três pais”, série de poemas dedicados a Jorge Amado, Lêdo Ivo e Tom Jobim.

Já na terceira seção, “Palimpsesto de Cesareia”, assiste-se a um verdadeiro zigue-zague entre fragmentos da história antiga, ligados ao contexto do surgimento do cristianismo, e eventos biográficos. Assistimos a uma arqueologia da memória, em que acontecimentos, paisagens e objetos do passado ganham nova significação à luz das vivências de uma perspectiva contemporânea que, aliás, identifica ressonâncias épicas e míticas em elementos do cotidiano. De acordo com as categorias do pensamento de Walter Benjamin no ensaio “O narrador”, estaríamos diante de uma convergência entre a dimensão individual da memória, que se constitui por meio das vivências do sujeito — a rememoração — e a dimensão coletiva, matéria da tradição e construída com base na experiência social — a reminiscência. Trata-se de procurar, na reminiscência, o significado existencial que escapa às vivências que o eu lírico recompõe com o trabalho da rememoração.

É nesta parte que a dramatização do conflito interior começa a ser encenado por sua máscara preferencial: Herodes, suposto autor de três poemas que se passam por fragmentos textuais. Neles, o fantasma do idumeu que governou Israel como rei cliente sob domínio romano depara com as ruínas atuais da cidade de Cesareia, por ele construída. O que lhe chama atenção é a ausência da água que, no passado, era transportada pelos aquedutos. A água ausente, como fica claro na abertura do terceiro fragmento, é um símbolo da ausência paterna:

Tive pai, mas o meu envenenaram

e porque fui idumeu, o meu,

negaram-se sempre alguma coisa,

por isso o apreço pela falta.

Começamos a vislumbrar, então, a importância da máscara de Herodes. Ela representa, de diferentes maneiras, a condição do “filho prólogo” (que é o título do poema que abre o volume). O filho prólogo é aquele preterido pelo pai em nome de um segundo filho, de outra mãe, devidamente reconhecido. Já o órfão Herodes, por ser idumeu e, portanto, de linhagem ilegítima, vive assombrado com a possibilidade de que sua coroa lhe seja usurpada por algum pretendente de maior legitimidade, como seu cunhado Aristóbulo (mote do poema “O afogamento de Aristóbulo”). A correspondência entre o filho prólogo e Herodes é explicitada nos seguintes versos de tal poema, em que se verifica o já citado zigue-zague entre vivência contemporânea e história antiga:

[caption id="attachment_96641" align="alignleft" width="300"]

Wladimir Saldanha. Ilustração: Felipe Stefani[/caption]

Emmanuel Santiago

Especial para o Jornal Opção

Natal de Herodes (Mondrongo, 2017) é o quarto livro de poesia de Wladimir Saldanha. Nele, referências históricas e intertextuais se misturam ao drama pessoal/familiar de um eu lírico marcado pela ausência paterna, o que constitui o eixo em torno do qual se integram rememoração e reminiscência (as duas dimensões da memória). Temos, então, um eu lírico que procura no metafísico, na Comunhão com a figura de Cristo, uma via de redenção para seu dilaceramento interior. Contudo, engana-se quem pense tratar-se de uma obra apologética, de viés proselitista, pois os poemas, além de ser a elaboração estética de uma experiência ao mesmo tempo pessoal e com aspirações ao universal, não se negam às contradições de uma fé sincera e, por isso mesmo, às vezes vacilante e algo irreverente. Não só por conta disso, mas também pelo manejo habilidoso de diversas formas poéticas (o que inclui tanto o verso metrificado quanto o livre), Natal de Herodes pode ser colocado em linha de sucessão com Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima, um dos momentos mais altos da poesia brasileira.

O livro possui duas partes, “Tempo do Advento” e “Tempo do Natal”, cada uma dividida em três seções. Na primeira delas, há um movimento centrífugo da vivência particular em direção à tradição, em que as lembranças pessoais evocam imagens do passado histórico e do campo artístico. A primeira seção, “Registro dos enjeitados”, pode ser descrita como uma empreitada do eu lírico em reconstituir a própria história, costurando fragmentos de sua infância, marcada pela falta da figura paterna. No último poema da seção, “Os bens do ausente”, entra em cena um recurso amplamente utilizado ao longo do livro, o da dramatização do conflito interior, em que o eu lírico assume uma personagem, máscara dramática, para representar suas vivências, conforme os já manjados versos daquele autor português que definia a si mesmo como “poeta dramático”: “O poeta é um fingidor./ Finge tão completamente/ Que chega a fingir que é dor/ A dor que deveras sente”. Em vez de destacar o caráter fictício da fabulação poética, chamo atenção ao “A dor que deveras sente”, à vivência pessoal que serve de referente ao trabalho ficcional. Em “Os bens do ausente”, o conflito com o pai se exprime num paralelo com a história do parricida Édipo:

Porque andas tempo inteiro,

tenho, pai, os pés inchados.

Salvou-me que pegureiro,

a mim seu filho, ou de Laios?

Salvou-me; após me daria

a outro, este a um Políbio,

de quem, chamando-me filho,

fujo eu sem profecia,

mas já por medo da palavra

pai, que me pilhastes:

tua ausência me escalavra

os signos, torna-os trastes.

Aqui, a máscara é vivida como símile, como paralelo. Porém, ao longo da obra, ela vai adquirindo uma natureza metafórica, fundindo-se à identidade do “eu lírico vivencial”, digamos assim, que encena seu drama particular diante do leitor.

Na segunda seção da primeira parte, “As paternidades”, procura-se reinventar a história pessoal, lançando mão de referências históricas, artísticas e, sobretudo, literárias (ou, num outro sentido, busca-se ressignificar aquela por meio destas) num diálogo cerrado com a tradição. Trata-se de um mosaico intertextual por meio do qual se pretende recompor a imagem do pai ausente, um esforço de, no âmbito da ficção — revisitando a vida e a obra de escritores como Rilke, Borges, João Cabral, Verlaine, entre outros —, recriar o enredo do drama pessoal/familiar que é o fio condutor do livro. Um ponto interessante é a tentativa de suprir a carência da figura paterna, substituindo-a por artistas, como se vê em “Sufrágio por três pais”, série de poemas dedicados a Jorge Amado, Lêdo Ivo e Tom Jobim.

Já na terceira seção, “Palimpsesto de Cesareia”, assiste-se a um verdadeiro zigue-zague entre fragmentos da história antiga, ligados ao contexto do surgimento do cristianismo, e eventos biográficos. Assistimos a uma arqueologia da memória, em que acontecimentos, paisagens e objetos do passado ganham nova significação à luz das vivências de uma perspectiva contemporânea que, aliás, identifica ressonâncias épicas e míticas em elementos do cotidiano. De acordo com as categorias do pensamento de Walter Benjamin no ensaio “O narrador”, estaríamos diante de uma convergência entre a dimensão individual da memória, que se constitui por meio das vivências do sujeito — a rememoração — e a dimensão coletiva, matéria da tradição e construída com base na experiência social — a reminiscência. Trata-se de procurar, na reminiscência, o significado existencial que escapa às vivências que o eu lírico recompõe com o trabalho da rememoração.

É nesta parte que a dramatização do conflito interior começa a ser encenado por sua máscara preferencial: Herodes, suposto autor de três poemas que se passam por fragmentos textuais. Neles, o fantasma do idumeu que governou Israel como rei cliente sob domínio romano depara com as ruínas atuais da cidade de Cesareia, por ele construída. O que lhe chama atenção é a ausência da água que, no passado, era transportada pelos aquedutos. A água ausente, como fica claro na abertura do terceiro fragmento, é um símbolo da ausência paterna:

Tive pai, mas o meu envenenaram

e porque fui idumeu, o meu,

negaram-se sempre alguma coisa,

por isso o apreço pela falta.

Começamos a vislumbrar, então, a importância da máscara de Herodes. Ela representa, de diferentes maneiras, a condição do “filho prólogo” (que é o título do poema que abre o volume). O filho prólogo é aquele preterido pelo pai em nome de um segundo filho, de outra mãe, devidamente reconhecido. Já o órfão Herodes, por ser idumeu e, portanto, de linhagem ilegítima, vive assombrado com a possibilidade de que sua coroa lhe seja usurpada por algum pretendente de maior legitimidade, como seu cunhado Aristóbulo (mote do poema “O afogamento de Aristóbulo”). A correspondência entre o filho prólogo e Herodes é explicitada nos seguintes versos de tal poema, em que se verifica o já citado zigue-zague entre vivência contemporânea e história antiga:

[caption id="attachment_96641" align="alignleft" width="300"] "Natal de Herodes", Mondrongo, 2017[/caption]

(...)

Como de brincadeira,

insuportavelmente,

nos jardins, piscinas infláveis

ou de armação, brincam

Aristóbulos com seus pais

e Herodes sem linhagem

têm de assistir à ablução

risonha, sem exprobar!

(...)

O título “Natal de Herodes”, portanto, sugere a ideia de um monarca encolhido à sombra do futuro “rei dos judeus” que está para nascer (ideia presente no poema “Pelo Rei Herodes”, da segunda parte do livro), o que corresponderia à situação do primogênito bastardo preterido pelo rebento mais novo de uma relação legítima do pai. Esse jogo de máscaras por meio do qual se representa o drama pessoal/familiar é metalinguisticamente desvelado em “Hipólito, Teramenos”, em que o eu lírico se traveste ora de Hipólito (personagem de uma tragédia euripidiana, retomada por Racine em Fedra), ora de Ícaro:

(...)

meu Teramenos amigo!

Perdoa se oscilo eu

entre Hipólito e Ícaro:

ambos morrem pelo Egeu

e os deuses pelo que digo.

Neste ponto, já é possível perceber que as diversas máscaras que o eu lírico assume são alegorias que visam a representar o drama da ausência paterna. T. S. Eliot, no ensaio “Talento individual e tradição”, destaca que a poesia “não é a expressão da personalidade, mas uma fuga da personalidade”, pois se trata de uma combinação de referências literárias e extraliterárias — por vezes estranhas à vivência particular do autor — que, à força do processo compositivo, integram-se na objetividade do poema, artefato linguístico. Na criação poética, em suma, há um processo de alienação da vivência, que se transforma em algo qualitativamente distinto. Para tanto, é preciso que o poeta abandone a própria personalidade, tornando-se uma caixa de ressonância das palavras dos autores mortos que constituem a tradição literária. Saldanha, contudo, obtém uma sutil alquimia: apropria-se das referências da tradição e lhes empresta um significado novo, que, mesmo não sendo o da vivência real do autor, é sua reinvenção, sua elaboração estética; ele faz, da tradição, matéria íntima. É isso o que se pode chamar de intimismo universal: a intimidade do autor se infiltra na universalidade dos arquétipos literários, atualizando-os e os atraindo à realidade contemporânea.

Se “Tempo do Advento” se caracteriza por um movimento centrífugo da vivência particular para a tradição, em “Tempo de Natal”, a segunda parte do livro, temos o movimento inverso, centrípeto. Em sua primeira seção, “Natal de Herodes”, seguido de um “Calvário de Herodes”, as máscaras dramáticas do eu lírico, interpretando personagens bíblicas, fazem-se presentes de poema a poema: Reis Magos, Herodes, Maria, José e Zacarias. Ao final da seção, em “Calvário de Herodes”, vemos o rei consumido pela culpa de ter condenado à morte Mariana, sua amada esposa, por desconfiar que ela tramava contra ele.

O mesmo movimento centrípeto, em que as referências bíblicas e históricas se remetem à vivência particular, constata-se na terceira seção, “Responsório do silêncio”. Na segunda seção, entretanto — “Desdobramentos do Natal”—, novamente o vetor da fabulação poética parte da vivência contemporânea do eu lírico, envolvendo, por vezes, acontecimentos triviais relacionados ao feriado natalino. Atravessa-a por inteiro a esperança de, por meio da Comunhão com uma criança divina prestes a nascer, alcançar a redenção do sentimento de incompletude gerado pela ausência paterna, como se percebe nitidamente nos dois poemas de “Se não tenho pai, se ela usa túnica”.

Em “Responsório do silêncio”, mais uma vez, referências históricas e mitológicas são convidadas a participar do drama do pai ausente: o Caim ciumento, assassino do irmão preferido por Deus; o Isaac que tem “o cutelo do pai ausente contra a garganta”; mais Herodes, Judas, Pedro, Zaqueu etc. Um dos poemas mais interessantes (na verdade, uma coroa aberta de 10 sonetilhos em redondilha maior) é “Dois reis” em que, num procedimento dialético ao gosto de João Cabral, são comparadas as figuras de Jesus e Édipo. Já em “A pergunta”, o eu lírico entoa o Salmo 22, repetido por Jesus à cruz, impregnando-o de reverberações pessoais:

Eu não salmodio,

não entoo Davi.

Eu pergunto ao pai

ausente em meus botões,

por que me abandonaste?

POR QUE ME ABANDONASTE?

(...)

Na segunda parte de “Natal de Herodes”, é perceptível a iminência do nascimento de Jesus como uma promessa de redenção do eu lírico, existencialmente mutilado pela falta do pai. Por meio da Comunhão com Cristo — e, num certo sentido, também com a tradição —, espera-se atingir um estado de plenitude que a vivência, destituída de um significado intrínseco, não possibilita, fazendo com que seja necessário buscar algum significado no âmbito da cultura e no metafísico. Entretanto, o enredo desse drama é mais complexo e ambíguo que isso. Cristo não é apenas esperança, promessa de redenção. Para Herodes, por exemplo, espécie de alter ego do autor (como fica claro na nota de agradecimento ao final do livro, assinado por um “Eu, El-Rei Herodes”), Jesus significa a ameaça de um potencial usurpador. Figura polissêmica, o Filho assume diversos significados, inclusive o de substituto ao pai ausente (faceta semântica que predomina ao longo do livro). É preciso reconhecer, porém, que, mesmo em sua função redentora, esse Cristo costuma se fazer presente sobretudo como ausência, ou melhor dizendo, como latência. Assim, a identidade do Filho com o pai ausente estende-se também à imagem daquele que não está, de lacuna na personalidade do eu lírico. Em “Por José (I)”:

Então ser pai é esta ausência

ao lado.

Imensa ausência, maior até

do que a primeira que lhe impusera:

Pai daquele de quem é

quem ele era.

Em “Por Maria (II)”, por sua vez:

O primeiro aniversário

sem Ele

é este vazio

de rotunda

sem edícula

este frio

de Eternidade

esta verdade

na canícula

Natal de Herodes não apresenta uma história de redenção, como no caso de A divina comédia de Dante, monumental alegoria do reencontro da alma perdida (por metonímia, a humanidade) com o Criador; trata-se, na verdade, do drama de uma procura e — por que não? — também de uma dramatização de uma neurose obsedante. O Natal segue-se ao Advento, nasce o Messias, mas o vazio, que tem o peso de todas as possibilidades, não se dissipa. Estamos diante de uma trajetória que vai da mágoa à esperança, verdadeira sublimação de profundas questões psicológicas.

O livro de Wladimir Saldanha sustenta-se sobre uma interessante combinação de gêneros: além do lírico, que é a essência da obra, temos, ainda, procedimentos narrativos, elementos propriamente épicos e uma estruturação dramática do conjunto, como se vê pelas diversas máscaras que o eu lírico assume. Como se não bastasse a grande qualidade poética de Natal de Herodes e o virtuosismo de seu autor, é preciso dizer que o livro em si é uma atração à parte graças às ilustrações de Felipe Stefani, com seu vertiginoso traço que, ao mesmo tempo em que empresta diafaneidade às figuras, destaca o aspecto material do traço, rabisco que se concentra numa forma inteligível; ambiguidade entre o material e seu conteúdo ideal, que dialoga muito bem com a tortuosa busca metafísica que os poemas expressam.

Emmanuel Santiago é poeta, tradutor e professor de literatura.

__________________

Referências bibliográficas

BENJAMIN, Walter. “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sergio Paulo Rouanet. 7ª ed. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1994, pp. 197-221.

ELIOT, T. S. “Talento individual e tradição”. In: Ensaios. Tradução Ivan Junqueira. São Paulo: Art, 1989, pp. 37-48.

SALDANHA, Wladimir. Natal de Herodes. Itabuna: Mondrongo, 2016.

"Natal de Herodes", Mondrongo, 2017[/caption]

(...)

Como de brincadeira,

insuportavelmente,

nos jardins, piscinas infláveis

ou de armação, brincam

Aristóbulos com seus pais

e Herodes sem linhagem

têm de assistir à ablução

risonha, sem exprobar!

(...)

O título “Natal de Herodes”, portanto, sugere a ideia de um monarca encolhido à sombra do futuro “rei dos judeus” que está para nascer (ideia presente no poema “Pelo Rei Herodes”, da segunda parte do livro), o que corresponderia à situação do primogênito bastardo preterido pelo rebento mais novo de uma relação legítima do pai. Esse jogo de máscaras por meio do qual se representa o drama pessoal/familiar é metalinguisticamente desvelado em “Hipólito, Teramenos”, em que o eu lírico se traveste ora de Hipólito (personagem de uma tragédia euripidiana, retomada por Racine em Fedra), ora de Ícaro:

(...)

meu Teramenos amigo!

Perdoa se oscilo eu

entre Hipólito e Ícaro:

ambos morrem pelo Egeu

e os deuses pelo que digo.

Neste ponto, já é possível perceber que as diversas máscaras que o eu lírico assume são alegorias que visam a representar o drama da ausência paterna. T. S. Eliot, no ensaio “Talento individual e tradição”, destaca que a poesia “não é a expressão da personalidade, mas uma fuga da personalidade”, pois se trata de uma combinação de referências literárias e extraliterárias — por vezes estranhas à vivência particular do autor — que, à força do processo compositivo, integram-se na objetividade do poema, artefato linguístico. Na criação poética, em suma, há um processo de alienação da vivência, que se transforma em algo qualitativamente distinto. Para tanto, é preciso que o poeta abandone a própria personalidade, tornando-se uma caixa de ressonância das palavras dos autores mortos que constituem a tradição literária. Saldanha, contudo, obtém uma sutil alquimia: apropria-se das referências da tradição e lhes empresta um significado novo, que, mesmo não sendo o da vivência real do autor, é sua reinvenção, sua elaboração estética; ele faz, da tradição, matéria íntima. É isso o que se pode chamar de intimismo universal: a intimidade do autor se infiltra na universalidade dos arquétipos literários, atualizando-os e os atraindo à realidade contemporânea.

Se “Tempo do Advento” se caracteriza por um movimento centrífugo da vivência particular para a tradição, em “Tempo de Natal”, a segunda parte do livro, temos o movimento inverso, centrípeto. Em sua primeira seção, “Natal de Herodes”, seguido de um “Calvário de Herodes”, as máscaras dramáticas do eu lírico, interpretando personagens bíblicas, fazem-se presentes de poema a poema: Reis Magos, Herodes, Maria, José e Zacarias. Ao final da seção, em “Calvário de Herodes”, vemos o rei consumido pela culpa de ter condenado à morte Mariana, sua amada esposa, por desconfiar que ela tramava contra ele.

O mesmo movimento centrípeto, em que as referências bíblicas e históricas se remetem à vivência particular, constata-se na terceira seção, “Responsório do silêncio”. Na segunda seção, entretanto — “Desdobramentos do Natal”—, novamente o vetor da fabulação poética parte da vivência contemporânea do eu lírico, envolvendo, por vezes, acontecimentos triviais relacionados ao feriado natalino. Atravessa-a por inteiro a esperança de, por meio da Comunhão com uma criança divina prestes a nascer, alcançar a redenção do sentimento de incompletude gerado pela ausência paterna, como se percebe nitidamente nos dois poemas de “Se não tenho pai, se ela usa túnica”.

Em “Responsório do silêncio”, mais uma vez, referências históricas e mitológicas são convidadas a participar do drama do pai ausente: o Caim ciumento, assassino do irmão preferido por Deus; o Isaac que tem “o cutelo do pai ausente contra a garganta”; mais Herodes, Judas, Pedro, Zaqueu etc. Um dos poemas mais interessantes (na verdade, uma coroa aberta de 10 sonetilhos em redondilha maior) é “Dois reis” em que, num procedimento dialético ao gosto de João Cabral, são comparadas as figuras de Jesus e Édipo. Já em “A pergunta”, o eu lírico entoa o Salmo 22, repetido por Jesus à cruz, impregnando-o de reverberações pessoais:

Eu não salmodio,

não entoo Davi.

Eu pergunto ao pai

ausente em meus botões,

por que me abandonaste?

POR QUE ME ABANDONASTE?

(...)

Na segunda parte de “Natal de Herodes”, é perceptível a iminência do nascimento de Jesus como uma promessa de redenção do eu lírico, existencialmente mutilado pela falta do pai. Por meio da Comunhão com Cristo — e, num certo sentido, também com a tradição —, espera-se atingir um estado de plenitude que a vivência, destituída de um significado intrínseco, não possibilita, fazendo com que seja necessário buscar algum significado no âmbito da cultura e no metafísico. Entretanto, o enredo desse drama é mais complexo e ambíguo que isso. Cristo não é apenas esperança, promessa de redenção. Para Herodes, por exemplo, espécie de alter ego do autor (como fica claro na nota de agradecimento ao final do livro, assinado por um “Eu, El-Rei Herodes”), Jesus significa a ameaça de um potencial usurpador. Figura polissêmica, o Filho assume diversos significados, inclusive o de substituto ao pai ausente (faceta semântica que predomina ao longo do livro). É preciso reconhecer, porém, que, mesmo em sua função redentora, esse Cristo costuma se fazer presente sobretudo como ausência, ou melhor dizendo, como latência. Assim, a identidade do Filho com o pai ausente estende-se também à imagem daquele que não está, de lacuna na personalidade do eu lírico. Em “Por José (I)”:

Então ser pai é esta ausência

ao lado.

Imensa ausência, maior até

do que a primeira que lhe impusera:

Pai daquele de quem é

quem ele era.

Em “Por Maria (II)”, por sua vez:

O primeiro aniversário

sem Ele

é este vazio

de rotunda

sem edícula

este frio

de Eternidade

esta verdade

na canícula

Natal de Herodes não apresenta uma história de redenção, como no caso de A divina comédia de Dante, monumental alegoria do reencontro da alma perdida (por metonímia, a humanidade) com o Criador; trata-se, na verdade, do drama de uma procura e — por que não? — também de uma dramatização de uma neurose obsedante. O Natal segue-se ao Advento, nasce o Messias, mas o vazio, que tem o peso de todas as possibilidades, não se dissipa. Estamos diante de uma trajetória que vai da mágoa à esperança, verdadeira sublimação de profundas questões psicológicas.

O livro de Wladimir Saldanha sustenta-se sobre uma interessante combinação de gêneros: além do lírico, que é a essência da obra, temos, ainda, procedimentos narrativos, elementos propriamente épicos e uma estruturação dramática do conjunto, como se vê pelas diversas máscaras que o eu lírico assume. Como se não bastasse a grande qualidade poética de Natal de Herodes e o virtuosismo de seu autor, é preciso dizer que o livro em si é uma atração à parte graças às ilustrações de Felipe Stefani, com seu vertiginoso traço que, ao mesmo tempo em que empresta diafaneidade às figuras, destaca o aspecto material do traço, rabisco que se concentra numa forma inteligível; ambiguidade entre o material e seu conteúdo ideal, que dialoga muito bem com a tortuosa busca metafísica que os poemas expressam.

Emmanuel Santiago é poeta, tradutor e professor de literatura.

__________________

Referências bibliográficas

BENJAMIN, Walter. “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov”. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. Tradução de Sergio Paulo Rouanet. 7ª ed. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1994, pp. 197-221.

ELIOT, T. S. “Talento individual e tradição”. In: Ensaios. Tradução Ivan Junqueira. São Paulo: Art, 1989, pp. 37-48.

SALDANHA, Wladimir. Natal de Herodes. Itabuna: Mondrongo, 2016.

Tiração de sarro com a poesia parnasiana, o livro do poeta curitibano se revela uma aguda reflexão crítica sobre os limites do experimentalismo pós-moderno, convertido num formalismo que ecoa, de algum modo, o princípio da arte pela arte daquela poesia

[caption id="attachment_94625" align="aligncenter" width="620"] Adriano Scandolara, autor do livro de poesias PARSONA[/caption]

Emmanuel Santiago

Especial para o Jornal Opção

Adriano Scandolara, poeta curitibano e tradutor, é autor de um surpreendente livro de estreia, Lira de lixo (Patuá, 2013). Quatro anos depois, vem a público seu segundo volume de poesia, PARSONA (Kotter). Trata-se de uma obra, digamos assim (com medo de espantar os leitores), “experimental”. Scandolara apropria-se dos 35 sonetos da “Via Láctea” de Olavo Bilac — segunda seção de Poesias —, desmembrando-os e os reconfigurando em novos arranjos, que correspondem aos poemas do livro, dividido em cinco partes. Temos, portanto, uma ambígua autoria em que os significantes da poesia bilaquiana adquirem novos significados no contexto enunciativo da nova obra. Ao final da parte quinta, encontramos a seguinte advertência:

Adriano Scandolara, autor do livro de poesias PARSONA[/caption]

Emmanuel Santiago

Especial para o Jornal Opção

Adriano Scandolara, poeta curitibano e tradutor, é autor de um surpreendente livro de estreia, Lira de lixo (Patuá, 2013). Quatro anos depois, vem a público seu segundo volume de poesia, PARSONA (Kotter). Trata-se de uma obra, digamos assim (com medo de espantar os leitores), “experimental”. Scandolara apropria-se dos 35 sonetos da “Via Láctea” de Olavo Bilac — segunda seção de Poesias —, desmembrando-os e os reconfigurando em novos arranjos, que correspondem aos poemas do livro, dividido em cinco partes. Temos, portanto, uma ambígua autoria em que os significantes da poesia bilaquiana adquirem novos significados no contexto enunciativo da nova obra. Ao final da parte quinta, encontramos a seguinte advertência:

Na parte primeira de PARSONA (anagrama de “Parnaso”), intitulada “tempo desvairado”, explica-nos o autor: “em que mutilo sem dó os sonetos”. O que temos é uma fragmentação do discurso bilaquiano, restando — como ruínas dos poemas originais — palavras pulverizadas ao longo da página, rompendo-se com a ordem sintática. O novo significado emerge da utilização da parataxe, isto é, da justaposição de morfemas, imprimindo um caráter constelar ao conjunto (o que remete ao título da seção de Poesias dos quais os textos originais fazem parte). Em muitas das peças aqui reunidas, a decorosa sensualidade (às vezes nem tanto) do lirismo da “Via Láctea” converte-se numa caricatura debochada de si mesma devido à ênfase que a montagem empresta à conotação erótica dos termos utilizados por Bilac. Eis que o soneto XIX da “Via Láctea”...

Sai a passeio, mal o dia nasce,

Bela, nas simples roupas vaporosas;

E mostra às rosas do jardim as rosas

Frescas e puras que possui na face.

Passa. E todo o jardim, por que ela passe,

Atavia-se. Há falas misteriosas

Pelas moitas, saudando-a respeitosas...

É como se uma sílfide passasse!

E a luz cerca-a, beijando-a. O vento é um choro

Curvam-se as flores trêmulas... O bando

Das aves todas vem saudá-la em coro...

E ela vai, dando ao sol o rosto brando,

Às aves dando o olhar, ao vento o louro

Cabelo, e às flores os sorrisos dando...

... transforma-se em:

Na parte primeira de PARSONA (anagrama de “Parnaso”), intitulada “tempo desvairado”, explica-nos o autor: “em que mutilo sem dó os sonetos”. O que temos é uma fragmentação do discurso bilaquiano, restando — como ruínas dos poemas originais — palavras pulverizadas ao longo da página, rompendo-se com a ordem sintática. O novo significado emerge da utilização da parataxe, isto é, da justaposição de morfemas, imprimindo um caráter constelar ao conjunto (o que remete ao título da seção de Poesias dos quais os textos originais fazem parte). Em muitas das peças aqui reunidas, a decorosa sensualidade (às vezes nem tanto) do lirismo da “Via Láctea” converte-se numa caricatura debochada de si mesma devido à ênfase que a montagem empresta à conotação erótica dos termos utilizados por Bilac. Eis que o soneto XIX da “Via Láctea”...

Sai a passeio, mal o dia nasce,

Bela, nas simples roupas vaporosas;

E mostra às rosas do jardim as rosas

Frescas e puras que possui na face.

Passa. E todo o jardim, por que ela passe,

Atavia-se. Há falas misteriosas

Pelas moitas, saudando-a respeitosas...

É como se uma sílfide passasse!

E a luz cerca-a, beijando-a. O vento é um choro

Curvam-se as flores trêmulas... O bando

Das aves todas vem saudá-la em coro...

E ela vai, dando ao sol o rosto brando,

Às aves dando o olhar, ao vento o louro

Cabelo, e às flores os sorrisos dando...

... transforma-se em:

O verbo no gerúndio “dando”, reincidente no último quarteto do texto bilaquiano, adquire conotação sexual, contaminando-se com a atmosfera de sensualidade explícita criada pela ênfase nos aspectos eróticos do poema original. Por meio de uma montagem que tem um quê de cubista, Scandolara cria uma versão pornô do soneto de Bilac.

Na parte segunda, “ascende como se livre (em que o olho une estrelas e traça constelações)”, há um “amálgama” entre os poemas da primeira parte, seguindo um plano previamente estabelecido (que não convém esmiuçar aqui), o que resulta numa série de 28 novos poemas. Os morfemas bilaquianos são articulados numa nova trama, gerando contextos semânticos inéditos. Na parte terceira, “tortura de exílio e atritos vazada no eterno (em que a força gravitacional elimina os espaços vazios)”, os amálgamas da seção anterior são fundidos e reeditados, dois a dois, em novos poemas que já vão se aproximando — às vezes imperfeitamente — da forma de um soneto tradicional, com seus quatorze versos divididos em dois quartetos e dois tercetos, compondo variações em torno do metro decassílabo. Para ficar num único exemplo:

hoje o livro o passado talvez so-

-nhasse aos raios em que céus em que

sombria lembrança as estrelas trêmulas

infinita escada moita flor noite

luares? partindo e olhava degrau vives

trêmulo olhar estas aquelas um

anjo a harpa súplicas, feria das

estrelas sombra corta umas vós

também ilusões tua virgindade

de pudor a armadura neve das

capelas um bando de sombras meu

amor guardando montanhas coral

vi olhar celeste erguendo a alvura

neve cobre os flancos desnudo seio

Começam a emergir, do aparente caos combinatório, alguns vestígios de coesão e coerência textuais, o que, em vez de atenuar, apenas reforça a impressão de estranhamento. O insólito das imagens criadas e o jogo que alterna uma sugestão e a desconstrução da ordem sintática dão um aspecto dadaísta ao conjunto, aliado, no entanto, a uma lógica formal rigidamente construtivista, que se impõe por meio do procedimento da montagem: o aleatório e o arbitrário se confundem e se interpenetram.

Na parte quarta “lixívia (em que damos uma olhada no que foi jogado fora)”, os fragmentos dos sonetos de Bilac excluídos nas partes anteriores são reunidos em seis parágrafos, formando um simulacro de prosa poética que lembra alguma coisa da escrita automática surrealista (um efeito, mais uma vez, obtido por meio da lógica construtivista da montagem). Já na parte quinta — e última — do livro, “sagitário a* (enfim o cerne de todo esse trabalho sem sentido)”, forma-se o derradeiro soneto do volume, tomando-se um verso de cada um dos poemas da parte terceira. Não exponho o resultado aqui, que mereceria uma análise mais detida, mas posso dizer que há uma estranha e surpreendente beleza lírica nele. Se pensarmos no livro todo como um processo cujo resultado é o soneto final, então a própria ideia de cinco “partes” é enganosa, pelo que sugere de estático e estratificado. Mais preciso, talvez, fosse falar das cinco fases de um processo.

Ao final do livro, temos um posfácio, “faça você também o seu próprio PARSONA”, no qual, parodiando uma receita culinária, o autor explica, passo a passo, os procedimentos que resultaram no volume. Repleto de autoironia, ele deve ser visto como um componente fundamental do conjunto. Como dito anteriormente, há uma ambiguidade na autoria do livro: por um lado, existe a impessoalidade dos poemas, que apenas esboçam — em traços gerais e elípticos — o eu lírico dos sonetos bilaquianos; por outro, há uma consciência autoral por trás de todo o processo, atuando, por meio da montagem, como uma espécie de editor. Nos subtítulos de cada parte, em que há uma sintética explicação do procedimento que lhe deu origem, tal consciência se materializa como voz poética; é essa mesma voz que se faz ouvir no posfácio. Da tensão entre o discurso bilaquiano, esquartejado e reconstruído, e a consciência composicional que lhe empresta novos significados, constitui-se a autoria do volume.

É possível definir o princípio formal que rege a confecção de PARSONA como uma apropriação irônico-alegórica dos sonetos da “Via Láctea”. Em Origens do drama barroco alemão, Walter Benjamin aponta como, no período barroco, a alegoria — ao contrário do símbolo, entendido pela estética romântica como a manifestação sensível da Ideia — representa um modo aproximativo, imperfeito, de ilustrar um conteúdo transcendente, que escapa à expressão humana, daí seu caráter cumulativo: quanto mais alegorias, maior a ilusão de que seja possível emprestar forma comunicável ao inefável (o que, porém, apenas aumenta o aspecto fragmentário do conjunto). A alegoria barroca, assim, é um caco, um fragmento, uma ruína de uma totalidade semântica inexprimível.

Peter Bürger, em Teoria da vanguarda, utiliza-se da descrição benjaminiana da alegoria para explicar a natureza da obra de arte vanguardista por oposição à obra de arte clássica. Enquanto esta seria “orgânica”, com seus elementos articulando-se num todo coerente e inteligível, remetendo a um significado definido, aquela teria um aspecto compósito, fragmentado. Na arte alegórica, o material utilizado não possui um significado inerente, cabendo ao artista emprestar-lhe arbitrariamente um significado qualquer. Dessa maneira, podemos compreender os poemas de PARSONA como versões alegóricas dos sonetos bilaquianos, em que fragmentos dos originais têm seu significado subvertido, por isso podemos caracterizá-las como irônicas (lembrando que ironia é uma figura de linguagem em que se diz uma coisa querendo sugerir algo diverso). Nos arranjos poéticos de Scandolara, criam-se contextos inéditos nos quais as palavras de Bilac adquirem uma carga semântica outra, gerando, não raro, efeito humorístico por conta de associações imprevistas de vocábulos.

[caption id="attachment_94628" align="aligncenter" width="620"]

O verbo no gerúndio “dando”, reincidente no último quarteto do texto bilaquiano, adquire conotação sexual, contaminando-se com a atmosfera de sensualidade explícita criada pela ênfase nos aspectos eróticos do poema original. Por meio de uma montagem que tem um quê de cubista, Scandolara cria uma versão pornô do soneto de Bilac.

Na parte segunda, “ascende como se livre (em que o olho une estrelas e traça constelações)”, há um “amálgama” entre os poemas da primeira parte, seguindo um plano previamente estabelecido (que não convém esmiuçar aqui), o que resulta numa série de 28 novos poemas. Os morfemas bilaquianos são articulados numa nova trama, gerando contextos semânticos inéditos. Na parte terceira, “tortura de exílio e atritos vazada no eterno (em que a força gravitacional elimina os espaços vazios)”, os amálgamas da seção anterior são fundidos e reeditados, dois a dois, em novos poemas que já vão se aproximando — às vezes imperfeitamente — da forma de um soneto tradicional, com seus quatorze versos divididos em dois quartetos e dois tercetos, compondo variações em torno do metro decassílabo. Para ficar num único exemplo:

hoje o livro o passado talvez so-

-nhasse aos raios em que céus em que

sombria lembrança as estrelas trêmulas

infinita escada moita flor noite

luares? partindo e olhava degrau vives

trêmulo olhar estas aquelas um

anjo a harpa súplicas, feria das

estrelas sombra corta umas vós

também ilusões tua virgindade

de pudor a armadura neve das

capelas um bando de sombras meu

amor guardando montanhas coral

vi olhar celeste erguendo a alvura

neve cobre os flancos desnudo seio

Começam a emergir, do aparente caos combinatório, alguns vestígios de coesão e coerência textuais, o que, em vez de atenuar, apenas reforça a impressão de estranhamento. O insólito das imagens criadas e o jogo que alterna uma sugestão e a desconstrução da ordem sintática dão um aspecto dadaísta ao conjunto, aliado, no entanto, a uma lógica formal rigidamente construtivista, que se impõe por meio do procedimento da montagem: o aleatório e o arbitrário se confundem e se interpenetram.

Na parte quarta “lixívia (em que damos uma olhada no que foi jogado fora)”, os fragmentos dos sonetos de Bilac excluídos nas partes anteriores são reunidos em seis parágrafos, formando um simulacro de prosa poética que lembra alguma coisa da escrita automática surrealista (um efeito, mais uma vez, obtido por meio da lógica construtivista da montagem). Já na parte quinta — e última — do livro, “sagitário a* (enfim o cerne de todo esse trabalho sem sentido)”, forma-se o derradeiro soneto do volume, tomando-se um verso de cada um dos poemas da parte terceira. Não exponho o resultado aqui, que mereceria uma análise mais detida, mas posso dizer que há uma estranha e surpreendente beleza lírica nele. Se pensarmos no livro todo como um processo cujo resultado é o soneto final, então a própria ideia de cinco “partes” é enganosa, pelo que sugere de estático e estratificado. Mais preciso, talvez, fosse falar das cinco fases de um processo.

Ao final do livro, temos um posfácio, “faça você também o seu próprio PARSONA”, no qual, parodiando uma receita culinária, o autor explica, passo a passo, os procedimentos que resultaram no volume. Repleto de autoironia, ele deve ser visto como um componente fundamental do conjunto. Como dito anteriormente, há uma ambiguidade na autoria do livro: por um lado, existe a impessoalidade dos poemas, que apenas esboçam — em traços gerais e elípticos — o eu lírico dos sonetos bilaquianos; por outro, há uma consciência autoral por trás de todo o processo, atuando, por meio da montagem, como uma espécie de editor. Nos subtítulos de cada parte, em que há uma sintética explicação do procedimento que lhe deu origem, tal consciência se materializa como voz poética; é essa mesma voz que se faz ouvir no posfácio. Da tensão entre o discurso bilaquiano, esquartejado e reconstruído, e a consciência composicional que lhe empresta novos significados, constitui-se a autoria do volume.

É possível definir o princípio formal que rege a confecção de PARSONA como uma apropriação irônico-alegórica dos sonetos da “Via Láctea”. Em Origens do drama barroco alemão, Walter Benjamin aponta como, no período barroco, a alegoria — ao contrário do símbolo, entendido pela estética romântica como a manifestação sensível da Ideia — representa um modo aproximativo, imperfeito, de ilustrar um conteúdo transcendente, que escapa à expressão humana, daí seu caráter cumulativo: quanto mais alegorias, maior a ilusão de que seja possível emprestar forma comunicável ao inefável (o que, porém, apenas aumenta o aspecto fragmentário do conjunto). A alegoria barroca, assim, é um caco, um fragmento, uma ruína de uma totalidade semântica inexprimível.

Peter Bürger, em Teoria da vanguarda, utiliza-se da descrição benjaminiana da alegoria para explicar a natureza da obra de arte vanguardista por oposição à obra de arte clássica. Enquanto esta seria “orgânica”, com seus elementos articulando-se num todo coerente e inteligível, remetendo a um significado definido, aquela teria um aspecto compósito, fragmentado. Na arte alegórica, o material utilizado não possui um significado inerente, cabendo ao artista emprestar-lhe arbitrariamente um significado qualquer. Dessa maneira, podemos compreender os poemas de PARSONA como versões alegóricas dos sonetos bilaquianos, em que fragmentos dos originais têm seu significado subvertido, por isso podemos caracterizá-las como irônicas (lembrando que ironia é uma figura de linguagem em que se diz uma coisa querendo sugerir algo diverso). Nos arranjos poéticos de Scandolara, criam-se contextos inéditos nos quais as palavras de Bilac adquirem uma carga semântica outra, gerando, não raro, efeito humorístico por conta de associações imprevistas de vocábulos.

[caption id="attachment_94628" align="aligncenter" width="620"] Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, o trio do Parnasianismo brasileiro[/caption]

Há tempos não se via na poesia brasileira uma obra tão provocativa. Sua primeira provocação, a mais óbvia, é em relação à solenidade que a poesia parnasiana (juntamente com seus admiradores) arrogava a si mesma. Scandolara dessacraliza o lirismo cósmico da “Via Láctea” bilaquiana, tomando seus sonetos como um brinquedo de montar e dando às suas palavras significados nada sublimes, ou seja: pode-se dizer que o autor destrói a “aura” (conceito também benjaminiano) dessa poesia. Até aí, nada demais, pois o modernismo de 1922 e seus continuadores já destruíram o prestígio do parnasianismo junto ao público. Tal provocação seria chutar cachorro morto. O deboche implacável, porém, não deixa de ser uma forma de levar a sério e, paradoxalmente, a derrisão irônica de Scandolara contra os sonetos de Bilac consiste também num resgate, numa revitalização. Assim, a provocação se volta contra o establishment literário brasileiro, que prescreve uma profilática distância dos restos mortais parnasianos.

A maior provocação do livro, porém, expressa-se por meio da ironia. A todo momento, o autor rebaixa o próprio trabalho, definindo-o, por exemplo, como “sem sentido”. No posfácio, esse recurso é explicitado na instrução de número oito: “complete o quadro com um prefácio e um posfácio, ambos de um tom cômico nervoso, o primeiro mais assertivo e o segundo com um leve quê de autodepreciação”. Entretanto, tal “autodepreciação” se reverte contra os procedimentos utilizados na composição do livro e contra seu caráter experimental: “finja que os resultados não são uma imitação muito tardia do concretismo”; “finja que os resultados não são uma imitação tipo camelô da oulipo”; “não queira criar carreira como poeta conceitual. você pode acabar tentando imprimir a internet”. A voz autoral, portanto, acusa a frivolidade e a pouca originalidade de todo o empreendimento.

Na verdade, o que temos é uma denúncia irônica da convencionalização dos procedimentos das vanguardas e, sobretudo, das neovanguardas, que, devidamente integrados ao cânone, perderam seu potencial inovador e de crítica à literatura institucionalizada. É isso o que Iumna Simon chama de “retradicionalização da poesia”: “Retradicionalizar significa incorporar as tradições modernas, traduzir o teor originalmente crítico delas em formas convencionais e autorreferidas, mediante o trabalho de linguagem e sob o amparo do ‘rigor de construção’, paradoxalmente assumidos como princípios capazes de preservar a autonomia estética e o ofício do verso”. Assim, a poesia incorre num formalismo em que os procedimentos formais — destituídos de qualquer dimensão crítica — bastam por si mesmos e asseguram à obra um aspecto up-to-date. As experimentações com a linguagem verbal, um legado concretista, tornaram-se carne de vaca e, passando rapidamente os olhos sobre a maior parte do que hoje é chamado de poesia experimental, constatamos variações intermináveis em torno dos mesmos procedimentos, agora estabilizados pela tradição literária.

[caption id="attachment_94626" align="alignleft" width="339"]

Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac, o trio do Parnasianismo brasileiro[/caption]

Há tempos não se via na poesia brasileira uma obra tão provocativa. Sua primeira provocação, a mais óbvia, é em relação à solenidade que a poesia parnasiana (juntamente com seus admiradores) arrogava a si mesma. Scandolara dessacraliza o lirismo cósmico da “Via Láctea” bilaquiana, tomando seus sonetos como um brinquedo de montar e dando às suas palavras significados nada sublimes, ou seja: pode-se dizer que o autor destrói a “aura” (conceito também benjaminiano) dessa poesia. Até aí, nada demais, pois o modernismo de 1922 e seus continuadores já destruíram o prestígio do parnasianismo junto ao público. Tal provocação seria chutar cachorro morto. O deboche implacável, porém, não deixa de ser uma forma de levar a sério e, paradoxalmente, a derrisão irônica de Scandolara contra os sonetos de Bilac consiste também num resgate, numa revitalização. Assim, a provocação se volta contra o establishment literário brasileiro, que prescreve uma profilática distância dos restos mortais parnasianos.

A maior provocação do livro, porém, expressa-se por meio da ironia. A todo momento, o autor rebaixa o próprio trabalho, definindo-o, por exemplo, como “sem sentido”. No posfácio, esse recurso é explicitado na instrução de número oito: “complete o quadro com um prefácio e um posfácio, ambos de um tom cômico nervoso, o primeiro mais assertivo e o segundo com um leve quê de autodepreciação”. Entretanto, tal “autodepreciação” se reverte contra os procedimentos utilizados na composição do livro e contra seu caráter experimental: “finja que os resultados não são uma imitação muito tardia do concretismo”; “finja que os resultados não são uma imitação tipo camelô da oulipo”; “não queira criar carreira como poeta conceitual. você pode acabar tentando imprimir a internet”. A voz autoral, portanto, acusa a frivolidade e a pouca originalidade de todo o empreendimento.

Na verdade, o que temos é uma denúncia irônica da convencionalização dos procedimentos das vanguardas e, sobretudo, das neovanguardas, que, devidamente integrados ao cânone, perderam seu potencial inovador e de crítica à literatura institucionalizada. É isso o que Iumna Simon chama de “retradicionalização da poesia”: “Retradicionalizar significa incorporar as tradições modernas, traduzir o teor originalmente crítico delas em formas convencionais e autorreferidas, mediante o trabalho de linguagem e sob o amparo do ‘rigor de construção’, paradoxalmente assumidos como princípios capazes de preservar a autonomia estética e o ofício do verso”. Assim, a poesia incorre num formalismo em que os procedimentos formais — destituídos de qualquer dimensão crítica — bastam por si mesmos e asseguram à obra um aspecto up-to-date. As experimentações com a linguagem verbal, um legado concretista, tornaram-se carne de vaca e, passando rapidamente os olhos sobre a maior parte do que hoje é chamado de poesia experimental, constatamos variações intermináveis em torno dos mesmos procedimentos, agora estabilizados pela tradição literária.

[caption id="attachment_94626" align="alignleft" width="339"] Capa do livro PARSONA (Kotter, 2017, 136 páginas)[/caption]

PARSONA, de Adriano Scandolara, desvela os impasses do experimentalismo contemporâneo, assumindo-os criticamente. A voz autoral, fazendo uso da ironia, obriga-nos a tomar um distanciamento reflexivo em relação ao processo criativo e a seus resultados, por isso o posfácio é um componente essencial à compreensão do conjunto. Percebemos o quanto de arbitrário há na empreitada, o que devemos estender à produção poética atual, principalmente na vertente que encontra no make it new poundiano seu principal mandamento. Não quero sugerir que há em Scandolara, como poderia ficar subtendido, uma intenção de se colocar à margem de tais tendências, o que daria ao livro um caráter meramente paródico. Na verdade, o autor se propõe a fazer poesia experimental a sério, mas sem ignorar as contradições dessa proposta e as tomando como caminho de autorreflexão para o discurso poético. Eis a última e mais consequente provocação do livro, fazendo dele uma espécie de ouroboros autocrítico a devorar o próprio rabo.

Tiração de sarro com a poesia parnasiana, PARSONA se revela uma aguda reflexão crítica sobre os limites do experimentalismo pós-moderno, convertido num formalismo que ecoa, de algum modo, o princípio da arte pela arte daquela poesia (duas pontas soltas de nossa tradição literária que o autor, engenhosamente, une). Se o trajeto de Scandolara em seu livro aponta uma nova senda ou um beco sem saída à produção contemporânea, isso apenas o tempo poderá dizer. O que se pode dizer com segurança é que não há nada de inofensivo neste livro, que, a despeito de sua feição debochada, demonstra um elevado grau de maturidade estética e confirma a posição de Adriano Scandolara como um dos autores mais interessantes da novíssima geração.

Emmanuel Santiago é poeta, tradutor e professor de literatura.

______________________________________

Referências bibliográficas

BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Tradução João Barreto. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. Tradução José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

SCANDOLARA, Adriano. PARSONA. Curitiba: Kotter Editorial, 2016.

SIMON, Iumna. “Situação de sítio”. In: PEDROSA, Celia; ALVES, Ida (orgs.). Subjetividades em devir: estudos de poesia moderna e contemporânea. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008, pp. 133-47.

Capa do livro PARSONA (Kotter, 2017, 136 páginas)[/caption]

PARSONA, de Adriano Scandolara, desvela os impasses do experimentalismo contemporâneo, assumindo-os criticamente. A voz autoral, fazendo uso da ironia, obriga-nos a tomar um distanciamento reflexivo em relação ao processo criativo e a seus resultados, por isso o posfácio é um componente essencial à compreensão do conjunto. Percebemos o quanto de arbitrário há na empreitada, o que devemos estender à produção poética atual, principalmente na vertente que encontra no make it new poundiano seu principal mandamento. Não quero sugerir que há em Scandolara, como poderia ficar subtendido, uma intenção de se colocar à margem de tais tendências, o que daria ao livro um caráter meramente paródico. Na verdade, o autor se propõe a fazer poesia experimental a sério, mas sem ignorar as contradições dessa proposta e as tomando como caminho de autorreflexão para o discurso poético. Eis a última e mais consequente provocação do livro, fazendo dele uma espécie de ouroboros autocrítico a devorar o próprio rabo.

Tiração de sarro com a poesia parnasiana, PARSONA se revela uma aguda reflexão crítica sobre os limites do experimentalismo pós-moderno, convertido num formalismo que ecoa, de algum modo, o princípio da arte pela arte daquela poesia (duas pontas soltas de nossa tradição literária que o autor, engenhosamente, une). Se o trajeto de Scandolara em seu livro aponta uma nova senda ou um beco sem saída à produção contemporânea, isso apenas o tempo poderá dizer. O que se pode dizer com segurança é que não há nada de inofensivo neste livro, que, a despeito de sua feição debochada, demonstra um elevado grau de maturidade estética e confirma a posição de Adriano Scandolara como um dos autores mais interessantes da novíssima geração.

Emmanuel Santiago é poeta, tradutor e professor de literatura.

______________________________________

Referências bibliográficas

BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Tradução João Barreto. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

BÜRGER, Peter. Teoria da vanguarda. Tradução José Pedro Antunes. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

SCANDOLARA, Adriano. PARSONA. Curitiba: Kotter Editorial, 2016.

SIMON, Iumna. “Situação de sítio”. In: PEDROSA, Celia; ALVES, Ida (orgs.). Subjetividades em devir: estudos de poesia moderna e contemporânea. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008, pp. 133-47.

Caberia até dizer que Wagner Schadeck chegou a conseguir alguns efeitos especiais na tradução das "Odes" de Jonh Keats, talvez melhores que os do original

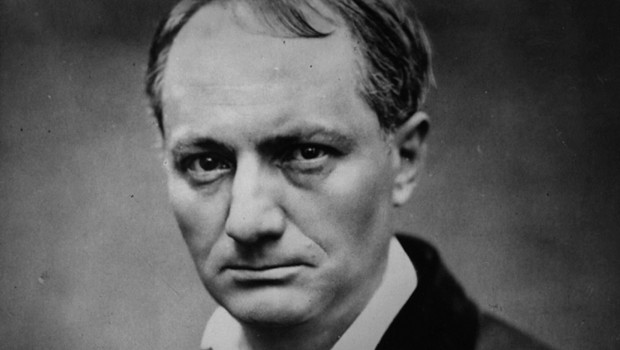

[caption id="attachment_93967" align="aligncenter" width="620"] John Keats[/caption]

Matheus de Souza Almeida

Especial para o Jornal Opção

Recebi com alegria a notícia da edição das "Odes" de Keats traduzidas por Wagner Schadeck, lançada há pouco pela editora Anticítera. Wagner é um grande tradutor de poesia e um pesquisador erudito, capaz de retirar das catacumbas preciosidades como as versões de Vinicius de Moraes para a primeira "Elegia de Duíno" e para o "Homens Ocos". Que tenha se dedicado por quase cinco anos a traduzir seis poemas é notável, ainda mais se considerarmos que, juntos, eles não possuem uma extensão que poderíamos chamar de exaustiva. Por certo no caminho enfrentaremos problemas de tradução notórios, não só por serem poemas com todos os temíveis apetrechos (métrica, rima) como também, em última instância, por ser John Keats.

Digamos, porém, que não é porque sua incumbência é a de traduzir um poema que esta será por definição a coisa mais difícil da face da terra. Depende muito dos trejeitos da nossa vítima e do nível de minúcias a que pretendemos (e conseguiremos) chegar. Existem textos em prosa que são mais difíceis de traduzir que uma considerável fatia dos poemas, assim como existem poemas ruins que, na camisa de força de cinco acrósticos, são uma pedreira maior que um bom poema sem toda essa queima de fogos. Enfim. O fato é que com as odes de Keats nós podemos dizer seguramente que elas apresentam dificuldades, mas não sei se a ponto de embasar de forma razoável um lapso de quase cinco anos para a tradução. Imagine se seu pós-doutorado dependesse de todo esse tempo para traduzir 320 versos. Imagine explicando isso pros engravatados que pagam sua bolsa. Claro que você vai fazer outras coisas, por exemplo publicar a poesia completa de B. Lopes. Mas ainda assim. É pra tanto?

Wagner é o que ele próprio uma vez chamou de "obcecado confesso". Na ocasião falava, salvo engano, de ter passado sete anos lendo um soneto de Camões (aquele, sobre Raquel e Lia) para, assim, estar um pouquinho mais próximo do mestre. Isso sem dúvidas pode ajudar a explicar o que exatamente ele andou fazendo nesse tempo todo, mas ainda assim não é o suficiente. O alto nível de exigência estipulado pelo próprio tradutor talvez seja a principal razão, no sentido de que pretendeu "reproduzir, não apenas o conteúdo, mas também os recursos isomórficos (consonância e assonâncias) e imagens (metáforas, metonímias, etc.), fixados no mesmo esquema de rimas medidas no decassílabo com andamento iâmbico, pelo menos na maioria dos versos."

[caption id="attachment_93969" align="alignleft" width="300"]

John Keats[/caption]

Matheus de Souza Almeida

Especial para o Jornal Opção

Recebi com alegria a notícia da edição das "Odes" de Keats traduzidas por Wagner Schadeck, lançada há pouco pela editora Anticítera. Wagner é um grande tradutor de poesia e um pesquisador erudito, capaz de retirar das catacumbas preciosidades como as versões de Vinicius de Moraes para a primeira "Elegia de Duíno" e para o "Homens Ocos". Que tenha se dedicado por quase cinco anos a traduzir seis poemas é notável, ainda mais se considerarmos que, juntos, eles não possuem uma extensão que poderíamos chamar de exaustiva. Por certo no caminho enfrentaremos problemas de tradução notórios, não só por serem poemas com todos os temíveis apetrechos (métrica, rima) como também, em última instância, por ser John Keats.

Digamos, porém, que não é porque sua incumbência é a de traduzir um poema que esta será por definição a coisa mais difícil da face da terra. Depende muito dos trejeitos da nossa vítima e do nível de minúcias a que pretendemos (e conseguiremos) chegar. Existem textos em prosa que são mais difíceis de traduzir que uma considerável fatia dos poemas, assim como existem poemas ruins que, na camisa de força de cinco acrósticos, são uma pedreira maior que um bom poema sem toda essa queima de fogos. Enfim. O fato é que com as odes de Keats nós podemos dizer seguramente que elas apresentam dificuldades, mas não sei se a ponto de embasar de forma razoável um lapso de quase cinco anos para a tradução. Imagine se seu pós-doutorado dependesse de todo esse tempo para traduzir 320 versos. Imagine explicando isso pros engravatados que pagam sua bolsa. Claro que você vai fazer outras coisas, por exemplo publicar a poesia completa de B. Lopes. Mas ainda assim. É pra tanto?

Wagner é o que ele próprio uma vez chamou de "obcecado confesso". Na ocasião falava, salvo engano, de ter passado sete anos lendo um soneto de Camões (aquele, sobre Raquel e Lia) para, assim, estar um pouquinho mais próximo do mestre. Isso sem dúvidas pode ajudar a explicar o que exatamente ele andou fazendo nesse tempo todo, mas ainda assim não é o suficiente. O alto nível de exigência estipulado pelo próprio tradutor talvez seja a principal razão, no sentido de que pretendeu "reproduzir, não apenas o conteúdo, mas também os recursos isomórficos (consonância e assonâncias) e imagens (metáforas, metonímias, etc.), fixados no mesmo esquema de rimas medidas no decassílabo com andamento iâmbico, pelo menos na maioria dos versos."

[caption id="attachment_93969" align="alignleft" width="300"] "Odes", de John Keats (Anticítera, 2017. Tradução de Wagner Schadeck)[/caption]

Não vou aborrecer o leitor explicando o que cada uma dessas palavras feias quer dizer ("consonância", "iâmbico"). A parte do prefácio que fala da tradução de poesia como "a transcrição de uma partitura original, escrita para determinado instrumento, com arranjo para outro", é mais clara: a tradução deve preservar, "a depender do musicista e da qualidade do instrumento transposto, a harmônica e consoantemente bela." Sejamos, porém, ainda mais didáticos e digamos que você lê o original, desmonta todas as suas pecinhas e coloca-as na lâmina de ensaio. A partir daí observe, dr., a maneira como "unravish'd" (inviolada) serve de adjetivo a "bride" (noiva), bem como a maneira com que "bride" abre o leque num estalo e exibe: "of quietness" (da quietude). Que tipo de ganho a nível molecular existe em usar especificamente o adjetivo "inviolada" e não, simplesmente, "virgem"? Há algum motivo para ela ser uma noiva? Para ser uma noiva da quietude? -- E a moral da história é que todo o minucioso relato que resultar de tal operação de análise buscou ser reproduzido na tradução, o que implica, na prática, que você, investindo seu dinheirinho na simpática brochura publicada pela Anticítera, terá feito a coisa certa.

Não é a primeira vez que Keats recebe um tratamento de luxo. Convém lembrar que as "Odes" já foram apresentadas para o leitor brasileiro, nem sempre na íntegra, a partir de traduções competentes de uma galera do calibre de Péricles Eugênio da Silva Ramos, Augusto de Campos ou a dupla John Milton e Alberto Marsicano, além de tradutores esparsos como Ivo Barroso, Décio Pignatari ou Leonardo Antunes. Wagner se comunica bem com todos eles, por exemplo ao tomar emprestado a palavra "adufes" da tradução do Ivo para a "Ode sobre uma urna grega" ou então ao traduzir "Tasting" por "Sabendo", mesma opção que Augusto de Campos usara na "Ode a um rouxinol" (é um sentido meio arcaico do verbo, mas, de resto, "saber" e "sabor" possuem a mesma origem em latim: "supere").

São muitos os resultados felizes. A nível individual poderíamos citar um verso como "Que lenda à franja flórea em tua orla traça", tradução de "What leaf-fringed legend haunts about thy shape", quinto verso da primeira estrofe de "Ode sobre uma urna grega". É um verso difícil de ser traduzido, especialmente por conter em seu bojo palavras que, sem o devido cuidado, poderiam abrir as asinhas e duplicar o tamanho de um verso que precisa, de acordo com os parâmetros estipulados, ter um comprimento determinado. Mas não só: a maneira com que a consoante L suavemente deixa sua marca ao longo do verso, mesclada à rima interna entre "flórea" e "orla", ao som anasalado de "lENda à frANja" e, por fim, ao F duplo em "Franja Flórea" -- toda essa coreografia, em suma, é algo agradável (você lê e quase suspira) e consegue corresponder tintim por tintim ao que encontramos no próprio original: veja o L de "Leaf-fringed Legend", o F em "leaF-Fringed" e o jogo em "abOUt thY shApe" ("abÁU dÁI xÊIp": trate de abrir a boca se quiser pronunciar isso).

Noutros podemos elogiar a simplicidade tocante, por exemplo em "Mergulhe fundo ao fundo desse olhar", onde a repetição de "fundo", indicando ênfase e um mergulho efetivo, traduz o que está lá, no lado esquerdo do livro aberto: "And feed deep, deep upon her peerles eyes." Noto também que a ênfase na vogal U durante quase todo o verso, avançando até que feche com o A aberto de "olhar", como se de fato abríssemos os olhos após a leitura, é um modo de traduzir o E do original, que marca terreno num reino capitaneado pela consoante P até passar o bastão para o fonema aberto de "eyes".