Resultados do marcador: Opinião

A sofisticação dos programas de TV é um fenômeno relativamente novo; série tomando qualidade de cinema. Breaking Bad é a primeira grande peça desse novo caminho da indústria do entretenimento

Já estudei muito tragédia grega. Dois livros são essenciais neste tema: "A Origem da Tragédia", do Nietzsche, onde há uma análise sob o ponto de vista filosófico e religioso; e "Poética", do Aristóteles, onde se analisa os caracteres técnicos da construção do drama, principalmente na obra de Sófocles.

Os poetas trágicos não criavam argumento, que é o mote sobre o qual se desenvolve a ação. Faziam seus textos sempre a partir dos mesmos mitos tradicionais, e as competições eram sobre quem desenvolvia com mais habilidade as variações de ação sobre os argumentos já conhecidos do público.

Criar argumento é perigoso, pois há grande chance de ser artificial e, portanto, irrelevante. As boas narrativas em geral trabalham motes clássicos, como o amor, o ciúme, dilemas morais, as guerras, a vingança. Pra pegar um exemplo pop, Tarantino fez dois grandes filmes a partir de argumentos muito básicos: Kill Bill (vingança) e Bastardos Inglórios (II Guerra).

Breaking Bad conseguiu a façanha de um argumento modernoso e inovador na aparência, além de curioso (um professor de química que, ao se descobrir com câncer de pulmão, começa a fabricar metanfetamina), e, no fundo, clássico: um homem encarando a própria mortalidade.

Aqui entra também um dilema "dostoievskiano" sobre se, perante a mortalidade e a perspectiva de desaparecimento, vale a pena jogar pelas regras. Essa pergunta atormenta Walter White e os consequentes dramas de consciência, justificações e tentativas de redenção são muito bem trabalhados.

Quanto à estrutura narrativa, Aristóteles dizia que dois recursos são essenciais pra provocar a "catarse" no público: o reconhecimento e um desenlace inesperado. O "reconhecimento" se dá quando um personagem conhecido da trama revela sua verdadeira identidade, para a surpresa de todos. A identidade verdadeira deve ser relevante.

Um exemplo famoso na cultura pop é o "Luke, i`m your father", do Star Wars. Em Breaking Bad há dois reconhecimentos. O primeiro no episódio "Mandala", quando Walt senta na mesinha dos Pollos Hermanos com Gus Fring, que, até então fingindo não conhecê-lo e ser um mero dono de fast food, de repente muda a expressão e solta o "I don't think we`re alike at all, Mr. White. Your partner was late. And he was high".

O segundo é quando Hank acha o "Leaves of Grass" no banheiro de Walt e percebe que ele é, na verdade, Heinsenberg. Neste ponto há também o que Aristóteles chama de "desenlace", o fato que desata o nó da trama, no caso, como Heinsenberg seria descoberto e pego pela DEA.

E Gilligan acha uma solução perfeita, verossímil, a partir de um elemento casual presente na trama, sem recorrer ao que chamamos de "Deus ex machina", uma solução mirabolante vinda de fora dos fatos já fornecidos. Solução "ex machina" seria, por exemplo, se Hank sonhasse que Walt era Heisenberg e isso desencadeasse sua investigação e perseguição.

Enfim, isso é o básico, eu poderia escrever um livro sobre cada ponto do Breaking Bad. Não existe nenhuma série à altura ainda, apesar de eu nunca ter visto Família Soprano, que dizem ser do mesmo patamar. A sofisticação dos programas de TV é um fenômeno relativamente novo; série tomando qualidade de cinema. E, pra mim, Breaking Bad é a primeira grande peça desse novo caminho da indústria do entretenimento.

Já estudei muito tragédia grega. Dois livros são essenciais neste tema: "A Origem da Tragédia", do Nietzsche, onde há uma análise sob o ponto de vista filosófico e religioso; e "Poética", do Aristóteles, onde se analisa os caracteres técnicos da construção do drama, principalmente na obra de Sófocles.

Os poetas trágicos não criavam argumento, que é o mote sobre o qual se desenvolve a ação. Faziam seus textos sempre a partir dos mesmos mitos tradicionais, e as competições eram sobre quem desenvolvia com mais habilidade as variações de ação sobre os argumentos já conhecidos do público.

Criar argumento é perigoso, pois há grande chance de ser artificial e, portanto, irrelevante. As boas narrativas em geral trabalham motes clássicos, como o amor, o ciúme, dilemas morais, as guerras, a vingança. Pra pegar um exemplo pop, Tarantino fez dois grandes filmes a partir de argumentos muito básicos: Kill Bill (vingança) e Bastardos Inglórios (II Guerra).

Breaking Bad conseguiu a façanha de um argumento modernoso e inovador na aparência, além de curioso (um professor de química que, ao se descobrir com câncer de pulmão, começa a fabricar metanfetamina), e, no fundo, clássico: um homem encarando a própria mortalidade.

Aqui entra também um dilema "dostoievskiano" sobre se, perante a mortalidade e a perspectiva de desaparecimento, vale a pena jogar pelas regras. Essa pergunta atormenta Walter White e os consequentes dramas de consciência, justificações e tentativas de redenção são muito bem trabalhados.

Quanto à estrutura narrativa, Aristóteles dizia que dois recursos são essenciais pra provocar a "catarse" no público: o reconhecimento e um desenlace inesperado. O "reconhecimento" se dá quando um personagem conhecido da trama revela sua verdadeira identidade, para a surpresa de todos. A identidade verdadeira deve ser relevante.

Um exemplo famoso na cultura pop é o "Luke, i`m your father", do Star Wars. Em Breaking Bad há dois reconhecimentos. O primeiro no episódio "Mandala", quando Walt senta na mesinha dos Pollos Hermanos com Gus Fring, que, até então fingindo não conhecê-lo e ser um mero dono de fast food, de repente muda a expressão e solta o "I don't think we`re alike at all, Mr. White. Your partner was late. And he was high".

O segundo é quando Hank acha o "Leaves of Grass" no banheiro de Walt e percebe que ele é, na verdade, Heinsenberg. Neste ponto há também o que Aristóteles chama de "desenlace", o fato que desata o nó da trama, no caso, como Heinsenberg seria descoberto e pego pela DEA.

E Gilligan acha uma solução perfeita, verossímil, a partir de um elemento casual presente na trama, sem recorrer ao que chamamos de "Deus ex machina", uma solução mirabolante vinda de fora dos fatos já fornecidos. Solução "ex machina" seria, por exemplo, se Hank sonhasse que Walt era Heisenberg e isso desencadeasse sua investigação e perseguição.

Enfim, isso é o básico, eu poderia escrever um livro sobre cada ponto do Breaking Bad. Não existe nenhuma série à altura ainda, apesar de eu nunca ter visto Família Soprano, que dizem ser do mesmo patamar. A sofisticação dos programas de TV é um fenômeno relativamente novo; série tomando qualidade de cinema. E, pra mim, Breaking Bad é a primeira grande peça desse novo caminho da indústria do entretenimento.

Fortalecer a política séria e construtiva contribui para o crescimento e para o desenvolvimento do país

Giuseppe Vecci

Especial para o Jornal Opção

Os últimos acontecimentos políticos foram sem dúvidas fulcrais para fragilizar ainda mais os combalidos alicerces do sistema político brasileiro. E nas condições de deputado federal, presidente do PSDB em Goiás e vice-presidente nacional do partido, fui abordado em diversas ocasiões pela imprensa nos últimos dias para expressar minhas opiniões e qual era meu prognóstico sobre o futuro do Brasil em curto prazo. Obviamente tais questionamentos se devem aos lamentáveis desdobramentos da delação dos donos da JBS e após áudios com conversas comprometedoras entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista virem a público e ganharem o noticiário no País.

Compartilho com toda a sociedade de total pesar e tristeza, principalmente porque o País finalmente esboçava sinais de uma possível recuperação econômica. Indiferente à nossa simpatia, o presidente Michel Temer estava colocando o País nos eixos. Ele teve a coragem de fazer reformas nada populares e mudar um pouco os rumos de nossa economia. A inflação e juros estavam diminuindo, o País voltou a gerar empregos e alguns indicadores econômicos voltaram a ficar positivos, ensaiando uma ainda que leve recuperação. Mas eis que no meio desse momento positivo que se acenava, somos surpreendidos por essa 'bomba'.

A cada dia, a situação do presidente Temer vai ficando insustentável. Mas é preciso cuidado em momentos em que os ânimos encontram-se exaltados. É preciso agir com cautela, sem arroubos e, principalmente, respeitando a Constituição. A História do Brasil já nos ensinou que, em todas as vezes que o País tentou mudar a Constituição, como aconteceu em 1964 com João Goulart e em outros momentos, não foi salutar. Claro que as eleições diretas são a melhor opção dentro do estado Democrático de Direito, mas não dá para ‘rasgar’ a Carta Magna apenas para o bel prazer de algumas pessoas.

O Brasil está raivoso. Fracionado. Os sucessivos escândalos estão fazendo com que a população nutra verdadeira aversão à classe política e polarizou o Brasil em dicotomias extremadas. Neste momento extremamente delicado, a classe política precisa ter uma atitude positiva e trabalhar em prol de uma agenda que una a nação. Políticos precisam dar bons exemplos e recuperar a confiança da população. É mais do que urgente também a necessidade de reformular as práticas e de oxigenar os partidos, agregando às siglas principalmente as pessoas jovens - não necessariamente jovens no RG, mas ‘jovens de espírito’.

A postura antipolítica não é o caminho para se revolver os problemas do Brasil. Não nos podemos nos dar o luxo de apenas reclamar e esperar por mudanças de braços cruzados. É essencial permitir, especialmente aos cidadãos que criticam, que eles possam participar do processo eleitoral como agentes transformadores e proativos. Precisamos repensar nossas práticas, resgatar nossos valores e, principalmente, restabelecer a fé na política, pois não há outro caminho que não seja a Democracia.

Giuseppe Vecci é empresário, economista e deputado federal pelo PSDB.

Giuseppe Vecci

Especial para o Jornal Opção

Os últimos acontecimentos políticos foram sem dúvidas fulcrais para fragilizar ainda mais os combalidos alicerces do sistema político brasileiro. E nas condições de deputado federal, presidente do PSDB em Goiás e vice-presidente nacional do partido, fui abordado em diversas ocasiões pela imprensa nos últimos dias para expressar minhas opiniões e qual era meu prognóstico sobre o futuro do Brasil em curto prazo. Obviamente tais questionamentos se devem aos lamentáveis desdobramentos da delação dos donos da JBS e após áudios com conversas comprometedoras entre o presidente Michel Temer e o empresário Joesley Batista virem a público e ganharem o noticiário no País.

Compartilho com toda a sociedade de total pesar e tristeza, principalmente porque o País finalmente esboçava sinais de uma possível recuperação econômica. Indiferente à nossa simpatia, o presidente Michel Temer estava colocando o País nos eixos. Ele teve a coragem de fazer reformas nada populares e mudar um pouco os rumos de nossa economia. A inflação e juros estavam diminuindo, o País voltou a gerar empregos e alguns indicadores econômicos voltaram a ficar positivos, ensaiando uma ainda que leve recuperação. Mas eis que no meio desse momento positivo que se acenava, somos surpreendidos por essa 'bomba'.

A cada dia, a situação do presidente Temer vai ficando insustentável. Mas é preciso cuidado em momentos em que os ânimos encontram-se exaltados. É preciso agir com cautela, sem arroubos e, principalmente, respeitando a Constituição. A História do Brasil já nos ensinou que, em todas as vezes que o País tentou mudar a Constituição, como aconteceu em 1964 com João Goulart e em outros momentos, não foi salutar. Claro que as eleições diretas são a melhor opção dentro do estado Democrático de Direito, mas não dá para ‘rasgar’ a Carta Magna apenas para o bel prazer de algumas pessoas.

O Brasil está raivoso. Fracionado. Os sucessivos escândalos estão fazendo com que a população nutra verdadeira aversão à classe política e polarizou o Brasil em dicotomias extremadas. Neste momento extremamente delicado, a classe política precisa ter uma atitude positiva e trabalhar em prol de uma agenda que una a nação. Políticos precisam dar bons exemplos e recuperar a confiança da população. É mais do que urgente também a necessidade de reformular as práticas e de oxigenar os partidos, agregando às siglas principalmente as pessoas jovens - não necessariamente jovens no RG, mas ‘jovens de espírito’.

A postura antipolítica não é o caminho para se revolver os problemas do Brasil. Não nos podemos nos dar o luxo de apenas reclamar e esperar por mudanças de braços cruzados. É essencial permitir, especialmente aos cidadãos que criticam, que eles possam participar do processo eleitoral como agentes transformadores e proativos. Precisamos repensar nossas práticas, resgatar nossos valores e, principalmente, restabelecer a fé na política, pois não há outro caminho que não seja a Democracia.

Giuseppe Vecci é empresário, economista e deputado federal pelo PSDB.

Otávio Lage Filho, José Alves e Alberto Borges afirmam que o governador de Goiás tem competência para se candidatar. O ministro Gilberto Kassab engrossa o coro

A corrupção atinge vários setores da economia, reduzindo sua estabilidade. Mas há a corrupção do dia a dia, que inclui não apenas políticos

Para deputado, as reformas discutidas são necessárias para a recuperação econômica do país

Para que a Europa continue a ser, apesar dos problemas recorrentes, um modelo de “mundo civilizado”, é necessário que tenha em vista a preservação da “ordem da cidade”

Se tivéssemos aprendido algo com a religião, saberíamos que o homem é propenso ao pecado, que é falho, imperfeito e que o resultado das sociedades “perfeitas”, que foram anunciadas com várias revoluções, estava fadado ao fracasso

Se Pilar reclama a certa altura a presença de Saramago como maldição incontornável, talvez interesse muito mais anotar como ela afirma a si mesma biográfica e politicamente

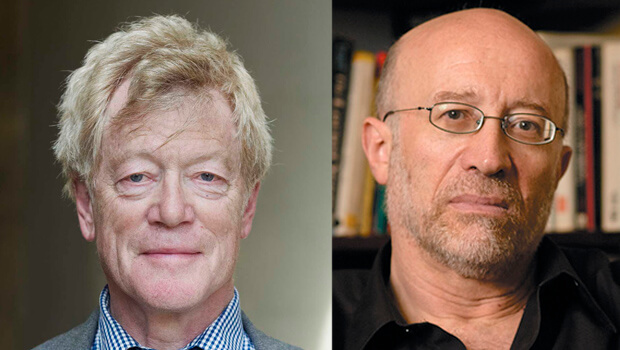

[caption id="attachment_93206" align="aligncenter" width="620"] Jornalista e escritora espanhola Pilar del Río[/caption]

Thiago Cazarim

Especial para o Jornal Opção

Na manchete da entrevista Pilar del Rio: “José foi uma maldição”, que pode ser acessada aqui, publicada no último dia 30, o portal português Expresso produz, apenas como fogo-de-artifício, um conflito José Saramago e Pilar del Río – conflito em verdade, que até mesmo uma leitura superficial seria capaz de desacreditar. Pilar, que se nega a ser uma função de Saramago (“Não gosto que me chamem ‘viúva de’ porque ninguém me chamou ‘mulher de’ enquanto Saramago foi vivo. [...] Nunca fui a mulher de Saramago nem serei a viúva dele, por respeito a Saramago e a mim própria.”), Pilar del Río, cuja forma sintática geral “ser-X-de-Saramago” não pode sequer alcançar, não deixa de mostrar como a estatura de Saramago eclipsa um drama personalíssimo e ao mesmo tempo universal: o da mulher sem lugar no mundo. Pilar se constrói, nesta brilhante entrevista, como emblema da falta, dessa marca oca que ainda constitui para tantas mulheres cruz e calvário. Ou seria o oposto?

Se Pilar reclama a certa altura a presença de Saramago como maldição incontornável, talvez interesse muito mais anotar como ela afirma a si mesma biográfica e politicamente. Num período vasto, atravessando uma História que vai do franquismo ao presente, Pilar faz atravessar uma segunda História junto com a primeira, por meio da qual precisamente a tríade Deus-Pátria-Família, sustentáculo das ditaduras ocidentais, são roídas por dentro em cada um de seus elementos.

Filha mais velha de quinze irmãos, carregou a maldição de dividir com a mãe o cuidado com uma prole que não a sua. Maldição que forjou para si o benefício de uma maturidade prematura. Maldição cujo benefício a jornalista não rejeita – mas que tampouco lhe serve de bode expiatório para explicar a si mesma como mãe: “Fui uma má mãe, porque sempre pensei que seria a vida a educar o meu filho e não eu. Nunca pensei no que queria ser como mãe, tinha outras coisas que fazer”. Nas inúmeras linhas-de-fuga de sua biografia, Pilar dá a entender enfim porque não se pode entender sua relação com Saramago no modelo de família tradicionalmente aceito. Família, esta maldição ainda maior que a de Saramago, esbarra sempre na compreensão equivocada de ser-um, rejeitada de cara quando Pilar diz que “tinham de enfrentar Saramago e tinham de me enfrentar a mim. Cada um de nós é o produto de si próprio. Não somos nem do pai nem do filho. Somos o que queremos ser”.

A afirmação de sua independência em relação a Saramago e à Pátria (espanhola ou portuguesa) convergem para evidenciar uma estratégia de existência de rara sagacidade e eloquência. Pilar, que parece se debater contra a constatação de que é uma personalidade sem lugar na memória portuguesa, mulher que também não encontra no pai e na ditadura de Franco qualquer possibilidade de negociação e convivência, tampouco construiu sua vida escapando da História que não lhe concedeu morada. É dessa falta de lugar, é nesse não-lugar, que ela escolhe jogar com todos os lugares delimitados para fazê-los estremecer.

Dois vértices dessa convergência são exemplares. O primeiro, político, questiona a ideia de Pátria pela constatação do falseamento histórico-teológico da Espanha sob o regime de Franco, do qual a família participou como cúmplice ativo: “Em criança sabia que vivíamos num país criado por obra e graça de Deus. Sabia que Deus tinha criado Franco para fazer o país preferido dele”; “já o tinha aprendido em casa: Deus criou Franco e Espanha!”. E se Pilar adotou Portugal como seu país ao requerer cidadania portuguesa, o fez não por um sentimento de pertencimento nacional ou simbólico, mas tão somente para escolher a quem deveria pagar seus impostos – o que lhe permitiu, de acordo com ela mesma, adquirir reconhecimento jurídico para opinar sobre os rumos do país. (“Para mim, não existem países. Tenho semelhantes. O que é que herdei do franquismo? A repulsão pela bandeira.”)

O segundo pilar da existência de Pilar, biográfico, expressou-se na opção pragmática pelo casamento religioso “para não dar um desgosto à minha mãe, que vivia uma guerra civil e não tinha de suportar as iras do meu pai. Porém, a palavra ‘família’ provoca-me fastio, repugna-me. [...] Fi-lo para não aumentar o conflito entre a minha mãe e o meu pai. Para mim, era igual, queria lá saber da religião. Casei-me pela Igreja porque a religião não me dizia nada. Era como pôr um vestido comprido para ir a uma festa social ou usar uma joia, tanto me fazia. Deus não significa nada para mim”. Casou-se não por convicção religiosa, mas por uma aguda sabedoria prática que compreende seus limites provisórios sem ceder passivamente a eles.

Pilar aceita duas vezes as regras de um jogo que ela buscou subverter. Duas vezes, uma pela denúncia da hipocrisia política do nacionalismo, outra por um sentido prático de vida que transborda os limites da família, Pilar põe na mira um mesmo réu: Deus. Ainda que afirme que redescobriu um sentido de religião que preenche sua vida (religião como amor, caridade, partilha, solidariedade), Deus é a figura à qual Pilar não cede, mas de quem tampouco escapa: “Se há um Deus, ele vai perceber que tudo o que inventaram à sua volta é uma merda. Quero que haja um Deus para lhe pedir contas sobre o que fez aos seres humanos, às mulheres”. Quando chama Deus para Seu julgamento, o que ela faz adquire o mesmo sentido de sua relação com Saramago: não aniquilá-Lo, não fundi-Lo com seus pares para aliviar o peso sua singularidade; antes, afirmá-Lo no nível de sua própria existência, fazer com que Ele dê um relato, explique a responsabilidade que Lhe compete por aquilo que outros o incitaram a assumir como Sua obra. Trata-se de se negar a fugir de Deus, desejar que Ele exista para destituí-Lo de sua toga e fazer com se tome assento no banco dos julgados (e isso no momento em que a Ele competiria emitir juízo).

Talvez seja o momento também de Portugal prestar contas a Pilar pela parte que lhe cabe na maldição de Saramago. Não simplesmente por tornar Saramago ainda mais insuperável do que de fato pode ser e será um dia. Mas por ainda não conferir a Pilar a dignidade na vida cultural portuguesa que lhe é merecida. Que o Prêmio Luso-Espanhol de Cultura que lhe será entregue em maio em ocasião de seu trabalho na Fundação Saramago faça mais que lhe dar um lugar na memória de Portugal: que ele saiba acolher esse não-lugar e todos os terremotos que a vida pública de Pilar del Río têm dado à cultura da Europa e do mundo. Assim como Pilar não escapa de Deus, talvez também Portugal não deva escapar dessa memória falha: somente afirmando a fragilidade de quem não tem lugar é que se pode exigir que se preste contas pelas faltas cometidas.

Thiago Cazarim é bacharel em música e mestre em filosofia.

Jornalista e escritora espanhola Pilar del Río[/caption]

Thiago Cazarim

Especial para o Jornal Opção

Na manchete da entrevista Pilar del Rio: “José foi uma maldição”, que pode ser acessada aqui, publicada no último dia 30, o portal português Expresso produz, apenas como fogo-de-artifício, um conflito José Saramago e Pilar del Río – conflito em verdade, que até mesmo uma leitura superficial seria capaz de desacreditar. Pilar, que se nega a ser uma função de Saramago (“Não gosto que me chamem ‘viúva de’ porque ninguém me chamou ‘mulher de’ enquanto Saramago foi vivo. [...] Nunca fui a mulher de Saramago nem serei a viúva dele, por respeito a Saramago e a mim própria.”), Pilar del Río, cuja forma sintática geral “ser-X-de-Saramago” não pode sequer alcançar, não deixa de mostrar como a estatura de Saramago eclipsa um drama personalíssimo e ao mesmo tempo universal: o da mulher sem lugar no mundo. Pilar se constrói, nesta brilhante entrevista, como emblema da falta, dessa marca oca que ainda constitui para tantas mulheres cruz e calvário. Ou seria o oposto?

Se Pilar reclama a certa altura a presença de Saramago como maldição incontornável, talvez interesse muito mais anotar como ela afirma a si mesma biográfica e politicamente. Num período vasto, atravessando uma História que vai do franquismo ao presente, Pilar faz atravessar uma segunda História junto com a primeira, por meio da qual precisamente a tríade Deus-Pátria-Família, sustentáculo das ditaduras ocidentais, são roídas por dentro em cada um de seus elementos.

Filha mais velha de quinze irmãos, carregou a maldição de dividir com a mãe o cuidado com uma prole que não a sua. Maldição que forjou para si o benefício de uma maturidade prematura. Maldição cujo benefício a jornalista não rejeita – mas que tampouco lhe serve de bode expiatório para explicar a si mesma como mãe: “Fui uma má mãe, porque sempre pensei que seria a vida a educar o meu filho e não eu. Nunca pensei no que queria ser como mãe, tinha outras coisas que fazer”. Nas inúmeras linhas-de-fuga de sua biografia, Pilar dá a entender enfim porque não se pode entender sua relação com Saramago no modelo de família tradicionalmente aceito. Família, esta maldição ainda maior que a de Saramago, esbarra sempre na compreensão equivocada de ser-um, rejeitada de cara quando Pilar diz que “tinham de enfrentar Saramago e tinham de me enfrentar a mim. Cada um de nós é o produto de si próprio. Não somos nem do pai nem do filho. Somos o que queremos ser”.

A afirmação de sua independência em relação a Saramago e à Pátria (espanhola ou portuguesa) convergem para evidenciar uma estratégia de existência de rara sagacidade e eloquência. Pilar, que parece se debater contra a constatação de que é uma personalidade sem lugar na memória portuguesa, mulher que também não encontra no pai e na ditadura de Franco qualquer possibilidade de negociação e convivência, tampouco construiu sua vida escapando da História que não lhe concedeu morada. É dessa falta de lugar, é nesse não-lugar, que ela escolhe jogar com todos os lugares delimitados para fazê-los estremecer.

Dois vértices dessa convergência são exemplares. O primeiro, político, questiona a ideia de Pátria pela constatação do falseamento histórico-teológico da Espanha sob o regime de Franco, do qual a família participou como cúmplice ativo: “Em criança sabia que vivíamos num país criado por obra e graça de Deus. Sabia que Deus tinha criado Franco para fazer o país preferido dele”; “já o tinha aprendido em casa: Deus criou Franco e Espanha!”. E se Pilar adotou Portugal como seu país ao requerer cidadania portuguesa, o fez não por um sentimento de pertencimento nacional ou simbólico, mas tão somente para escolher a quem deveria pagar seus impostos – o que lhe permitiu, de acordo com ela mesma, adquirir reconhecimento jurídico para opinar sobre os rumos do país. (“Para mim, não existem países. Tenho semelhantes. O que é que herdei do franquismo? A repulsão pela bandeira.”)

O segundo pilar da existência de Pilar, biográfico, expressou-se na opção pragmática pelo casamento religioso “para não dar um desgosto à minha mãe, que vivia uma guerra civil e não tinha de suportar as iras do meu pai. Porém, a palavra ‘família’ provoca-me fastio, repugna-me. [...] Fi-lo para não aumentar o conflito entre a minha mãe e o meu pai. Para mim, era igual, queria lá saber da religião. Casei-me pela Igreja porque a religião não me dizia nada. Era como pôr um vestido comprido para ir a uma festa social ou usar uma joia, tanto me fazia. Deus não significa nada para mim”. Casou-se não por convicção religiosa, mas por uma aguda sabedoria prática que compreende seus limites provisórios sem ceder passivamente a eles.

Pilar aceita duas vezes as regras de um jogo que ela buscou subverter. Duas vezes, uma pela denúncia da hipocrisia política do nacionalismo, outra por um sentido prático de vida que transborda os limites da família, Pilar põe na mira um mesmo réu: Deus. Ainda que afirme que redescobriu um sentido de religião que preenche sua vida (religião como amor, caridade, partilha, solidariedade), Deus é a figura à qual Pilar não cede, mas de quem tampouco escapa: “Se há um Deus, ele vai perceber que tudo o que inventaram à sua volta é uma merda. Quero que haja um Deus para lhe pedir contas sobre o que fez aos seres humanos, às mulheres”. Quando chama Deus para Seu julgamento, o que ela faz adquire o mesmo sentido de sua relação com Saramago: não aniquilá-Lo, não fundi-Lo com seus pares para aliviar o peso sua singularidade; antes, afirmá-Lo no nível de sua própria existência, fazer com que Ele dê um relato, explique a responsabilidade que Lhe compete por aquilo que outros o incitaram a assumir como Sua obra. Trata-se de se negar a fugir de Deus, desejar que Ele exista para destituí-Lo de sua toga e fazer com se tome assento no banco dos julgados (e isso no momento em que a Ele competiria emitir juízo).

Talvez seja o momento também de Portugal prestar contas a Pilar pela parte que lhe cabe na maldição de Saramago. Não simplesmente por tornar Saramago ainda mais insuperável do que de fato pode ser e será um dia. Mas por ainda não conferir a Pilar a dignidade na vida cultural portuguesa que lhe é merecida. Que o Prêmio Luso-Espanhol de Cultura que lhe será entregue em maio em ocasião de seu trabalho na Fundação Saramago faça mais que lhe dar um lugar na memória de Portugal: que ele saiba acolher esse não-lugar e todos os terremotos que a vida pública de Pilar del Río têm dado à cultura da Europa e do mundo. Assim como Pilar não escapa de Deus, talvez também Portugal não deva escapar dessa memória falha: somente afirmando a fragilidade de quem não tem lugar é que se pode exigir que se preste contas pelas faltas cometidas.

Thiago Cazarim é bacharel em música e mestre em filosofia.

A ironia e a inteligência afiada foram os traços definidores da personalidade de Roberto Campos, um dos mais destacados intelectuais brasileiros. Em “A Técnica e o Riso”, livro de 1966, a verve irônica fica patente

A proposta de criação de um novo Estado da Região Metropolitana de Brasília não é nova. Quem não se lembra do PL nº 298 de 2002, que autorizava o desmembramento dos atuais estados de Goiás, Minas Gerais e também do Distrito Federal? Neste cenário, a capital do novo estado seria a cidade de Taguatinga e a maior parte do estado e da população seria de Goiás, além das 12 regiões administrativas do Distrito Federal. Se esta proposta fosse aprovada, Brasília passaria a ser, exclusivamente, a capital administrativa do Brasil.

Hoje sabemos que a criação de um novo estado com os desmembramentos das regiões administrativas do DF seria, na verdade, um tiro no pé. Hoje, toda região conta com o fundo constitucional de R$ 13,2 bilhões — R$ 7,8 bilhões destinados à segurança pública; R$ 2 bilhões à educação; e R$ 3,4 bilhões à saúde. De acordo com aquela proposta, entretanto, o Estado do Entorno teria recebido em 2014 cerca de R$ 1 bilhão de Fundo de Participação dos Estados (FPE) -- valor semelhante ao recebido por estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Espírito Santo. Ou seja, as regiões administrativas do DF perderiam 12 bilhões de reais, o que colocaria em risco a garantia que a população do Distrito Federal tem hoje de serviços básicos, como saúde, educação e segurança.

Recentemente, o deputado Federal Célio Silveira reacendeu o debate e apresentou nova proposta que convoca plebiscito para criar o Estado do Entorno, próximo ao Distrito Federal. A matéria, que contempla apenas os municípios do Entorno, criaria, na verdade, uma espécie de faixa de gaza em pleno Planalto Central.

O novo ente federativo seria composto por uma estreita faixa de terra, com fronteiras com três estados, além de uma poligonal cercando o Distrito Federal. As coincidências não param por aí: a população da faixa de gaza é formada hoje por 1,7 milhão de pessoas, enquanto a região metropolitana tem 1,8 milhão de habitantes. Além disso, ambas as áreas sofrem com a escassez crônica de serviços sociais, e praticamente não tem indústrias.

Assim sendo, a criação de um novo Estado só seria um escape para grupos políticos chegarem ao poder de maneira mais fácil -- o que é praticamente impossível com a atual configuração. A proposta, de fato, não resolve problema algum e só exclui ainda mais quem já foi excluído do Distrito Federal.

Dito isso, é preciso salientar que a saída para a região não passa pela criação de um novo estado, mas sim pela implementação de políticas públicas com ações integradas envolvendo o Estado de Goiás, Distrito Federal e a União.

A Região Metropolitana de Brasília necessita de políticas para sua população e não de políticas para grupos políticos.

A proposta de criação de um novo Estado da Região Metropolitana de Brasília não é nova. Quem não se lembra do PL nº 298 de 2002, que autorizava o desmembramento dos atuais estados de Goiás, Minas Gerais e também do Distrito Federal? Neste cenário, a capital do novo estado seria a cidade de Taguatinga e a maior parte do estado e da população seria de Goiás, além das 12 regiões administrativas do Distrito Federal. Se esta proposta fosse aprovada, Brasília passaria a ser, exclusivamente, a capital administrativa do Brasil.

Hoje sabemos que a criação de um novo estado com os desmembramentos das regiões administrativas do DF seria, na verdade, um tiro no pé. Hoje, toda região conta com o fundo constitucional de R$ 13,2 bilhões — R$ 7,8 bilhões destinados à segurança pública; R$ 2 bilhões à educação; e R$ 3,4 bilhões à saúde. De acordo com aquela proposta, entretanto, o Estado do Entorno teria recebido em 2014 cerca de R$ 1 bilhão de Fundo de Participação dos Estados (FPE) -- valor semelhante ao recebido por estados como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná e Espírito Santo. Ou seja, as regiões administrativas do DF perderiam 12 bilhões de reais, o que colocaria em risco a garantia que a população do Distrito Federal tem hoje de serviços básicos, como saúde, educação e segurança.

Recentemente, o deputado Federal Célio Silveira reacendeu o debate e apresentou nova proposta que convoca plebiscito para criar o Estado do Entorno, próximo ao Distrito Federal. A matéria, que contempla apenas os municípios do Entorno, criaria, na verdade, uma espécie de faixa de gaza em pleno Planalto Central.

O novo ente federativo seria composto por uma estreita faixa de terra, com fronteiras com três estados, além de uma poligonal cercando o Distrito Federal. As coincidências não param por aí: a população da faixa de gaza é formada hoje por 1,7 milhão de pessoas, enquanto a região metropolitana tem 1,8 milhão de habitantes. Além disso, ambas as áreas sofrem com a escassez crônica de serviços sociais, e praticamente não tem indústrias.

Assim sendo, a criação de um novo Estado só seria um escape para grupos políticos chegarem ao poder de maneira mais fácil -- o que é praticamente impossível com a atual configuração. A proposta, de fato, não resolve problema algum e só exclui ainda mais quem já foi excluído do Distrito Federal.

Dito isso, é preciso salientar que a saída para a região não passa pela criação de um novo estado, mas sim pela implementação de políticas públicas com ações integradas envolvendo o Estado de Goiás, Distrito Federal e a União.

A Região Metropolitana de Brasília necessita de políticas para sua população e não de políticas para grupos políticos.

Jean Carlo (PHS) lembrou que os citado serão investigados e devem ter direito de defesa respeitado. "É temerário levantar qualquer juízo de valor", pontuou

Documento da Fundação Perseu Abramo sobre “percepções e valores políticos” nas periferias da cidade de São Paulo revela o incômodo dos pesquisadores com as inclinações “liberais” dos entrevistados

Na canção musical, como bem percebeu Manuel Bandeira, a letra está como que “algemada à melodia”. A observação de Bandeira é bastante esclarecedora, uma vez que a melodia da canção, muitas vezes, nasce antes da letra

[caption id="attachment_90067" align="aligncenter" width="620"] "Orpheus". Detalhe de pintura atribuída a Jean François Paul Duqueylard (1771-1845)[/caption]

Bernardo Souto

Especial para o Jornal Opção

O saudoso poeta Bruno Tolentino – em artigo publicado no Jornal do Brasil em agosto de 1995, e republicado recentemente como apêndice da nova edição de sua Balada do cárcere (Record, 2016) – explica muito bem a enorme diferença que há entre poesia e letra de música:

[caption id="attachment_90070" align="alignleft" width="285"]

"Orpheus". Detalhe de pintura atribuída a Jean François Paul Duqueylard (1771-1845)[/caption]

Bernardo Souto

Especial para o Jornal Opção

O saudoso poeta Bruno Tolentino – em artigo publicado no Jornal do Brasil em agosto de 1995, e republicado recentemente como apêndice da nova edição de sua Balada do cárcere (Record, 2016) – explica muito bem a enorme diferença que há entre poesia e letra de música:

[caption id="attachment_90070" align="alignleft" width="285"] Poeta carioca Bruno Tolentino (1940-2007)[/caption]

Letra não é texto, é subtexto, até porque é esta a sua função. Hofmannsthal, o maior poeta austríaco do século [20], era também o autor dos libretti para as óperas de Strauss, mas não os reuniu às suas Poesias completas, pela óbvia razão de que a autonomia do poema é de outra ordem. Auden jamais sonhou incluir seus libretti para Stravinsky e Britten nos Collected longer poems, porque não são poemas, são poéticos, como bem disse o Sr. Lyra, o que não basta para se constituírem em obra literária.

Fernando Pessoa chamou à poesia ‘a música que se faz com as idéias’; os franceses chamam suas letras de paroles e não de vers... As palavras para um texto musical, mesmo erudito, não aspiram sequer à condição de arte autônoma, menos ainda à de poema. Quanto às palavrosas ‘idéias’ dos senhoritos do telecoteco, protestando contra suas “exclusões” de uma Antologia de Poetas, são apenas simplórias, bamboleiam entre o violão, o tamborim na marcação e o reco-reco. E não se trata nem sequer de coisa deles: é fruto podre de outra armação dos notórios irmãos Campos, que por sua vez copiavam (como é de seu hábito) a tese-hipótese, abortada nos anos 60, do crítico inglês Frank Kermode em favor do letrismo dos Beatles como sendo poesia. Foi-se ver, riu-se muito e nunca mais se ouviu falar dessa tolice no mundo (como se sabe, civilizado) de língua inglesa.[i]

O bardo e ensaísta Wagner Schadeck, meu companheiro de geração, também trata deste tema de forma minuciosa, no denso ensaio “Poesia, canto e canção”, publicado na Revista Amálgama (podendo ser acessado aqui).

De tempos em tempos, tal debate volta à tona. A recente atribuição do Nobel de Literatura ao cantor e compositor norte-americano Bob Dylan pôs novamente o assunto em evidência. Afinal de contas, o que de fato diferencia o poema da letra de música? Nos próximos parágrafos, direi o que penso a respeito, a fim de acrescentar algumas informações ao já riquíssimo corpus existente.

Ei-las:

Na canção musical, como bem percebeu Manuel Bandeira, a letra está como que “algemada à melodia”[ii]. A observação de Bandeira é bastante esclarecedora, uma vez que a melodia da canção, muitas vezes, nasce antes da letra (é importante salientar que canção musical não tem nada a ver com a canção poética, que é uma fôrma lírica surgida no medievo europeu). Já na poesia lírica, o campo de força sonoro, para usarmos uma expressão cara a Emil Staiger[iii], é construído através da recorrência intencional de certos sons semelhantes, tais como: rimas, paranomásias, paralelismos, aliterações consonantais, assonâncias, etc.; também é arquitetado pela cadência e pela modulação rítmica e acentual (ou seja, a melodia é intrínseca). A poesia lírica não deve ser moldada por nenhum elemento extrínseco ou exterior, sob pena de redirecionar a correnteza da linguagem, interferindo naquilo que Valéry chamou de “permanente oscilação entre som e sentido”[iv] – fenômeno que se dá no seio mesmo da esfera sonoro-semântica do poema durante a sua gestação –.

É que ritmo do poema, como bem observou Vladimir Maiakóvski, nasce do “fluxo do psiquismo”[v], que está diretamente ligado à Stimmung – isto é, à “disposição anímica” através da qual “o sujeito mergulha em si mesmo”, nas palavras de Staiger –. Ocorre que, quando existe a presença de um elemento extrínseco – por exemplo, a melodia de origem instrumental –, essa “disposição anímica” passa a ser pré-determinada, interferindo na sondagem autêntica do psiquismo profundo.

Para o poeta inglês Wordsworth, poesia é "emotion recollected in tranquility" (“emoção recolhida na tranquilidade”), recolhida dos recessos mais profundos da alma, onde medra a recordação. “O passado como tema do lírico é um tesouro de recordação”, diz-nos Staiger. É bastante significativo, a propósito, o regate etimológico da palavra recordação feito pelo ensaísta alemão: re-cordar (do latim re-cordis, que significa trazer de volta ao coração).

Fica claro, portanto, que a poesia possui uma densidade bem diversa da canção musical popular – esta, em geral, estruturada de maneira simples, visto que o seu objetivo primordial é o entertainment, o que praticamente a obriga a ser de fácil assimilação: em suma, a possuir um tecido metafórico bem menos sofisticado e um ritmo que é refém da melodia extrínseca. Além disso, como observou Tolentino, as melodias instrumentais, por via de regra, estão demasiado presas ao Zeitgeist, ao espírito da época.

Outro ponto interessante é o seguinte: tanto os textos dos salmos bíblicos como os poemas de provençais de Arnaut Daniel, de Guilhem de Poitiers ou de Bernart de Ventadorn eram acompanhados por instrumentos musicais, e não pré-moldados para se encaixar em melodias produzidas por instrumentos de corda ou de sopro.

Podemos concluir, pelo que foi dito acima, que há diferenças muito significativas entre a natureza do poema e a natureza da canção musical, o que não quer dizer que a questão esteja encerrada. É que, embora não aconteça com frequência, existem algumas letras de música que se sustêm como poemas de valor. São os casos, por exemplo, das milongas produzidas pelo grande escritor argentino Jorge Luis Borges (como a Milonga de Manuel Flores e a Milonga de Calandra), ambas incluídas pelo autor portenho em suas Poesías Completas[vi].

Bernardo Souto é bacharel em Letras/Crítica Literária pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Literatura e Cultura: Estudos Comparados, pela Universidade Federal da Paraíba.

NOTAS

[i] TOLENTINO, Bruno. A Balada do Cárcere. Rio de Janeiro: Record, 2016. pp. 177- 179.

[ii] BANDEIRA, Manuel. Manuel Bandeira: Poesia e Prosa (vol. 2). Rio de Janeiro: José Aguilar, 1958.

[iii] STAIGER, Emil. Conceitos fundamentais de poética. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1993.

[iv] VALÉRY, Paul. Variedades. Tradução Maiza Martins de Siqueira. São Paulo Iluminuras, 2011.

[v] MAIAKÓVSKI, Vladimir. “Como fazer versos?” in SCHNAIDERMAN, Boris. A poética de Maiakóvski. São Paulo: Perspectiva, 1971.

[vi] BORGES, Jorge Luis. Poesía completa. Barcelona: Debolsillo, 2015.

Poeta carioca Bruno Tolentino (1940-2007)[/caption]

Letra não é texto, é subtexto, até porque é esta a sua função. Hofmannsthal, o maior poeta austríaco do século [20], era também o autor dos libretti para as óperas de Strauss, mas não os reuniu às suas Poesias completas, pela óbvia razão de que a autonomia do poema é de outra ordem. Auden jamais sonhou incluir seus libretti para Stravinsky e Britten nos Collected longer poems, porque não são poemas, são poéticos, como bem disse o Sr. Lyra, o que não basta para se constituírem em obra literária.

Fernando Pessoa chamou à poesia ‘a música que se faz com as idéias’; os franceses chamam suas letras de paroles e não de vers... As palavras para um texto musical, mesmo erudito, não aspiram sequer à condição de arte autônoma, menos ainda à de poema. Quanto às palavrosas ‘idéias’ dos senhoritos do telecoteco, protestando contra suas “exclusões” de uma Antologia de Poetas, são apenas simplórias, bamboleiam entre o violão, o tamborim na marcação e o reco-reco. E não se trata nem sequer de coisa deles: é fruto podre de outra armação dos notórios irmãos Campos, que por sua vez copiavam (como é de seu hábito) a tese-hipótese, abortada nos anos 60, do crítico inglês Frank Kermode em favor do letrismo dos Beatles como sendo poesia. Foi-se ver, riu-se muito e nunca mais se ouviu falar dessa tolice no mundo (como se sabe, civilizado) de língua inglesa.[i]

O bardo e ensaísta Wagner Schadeck, meu companheiro de geração, também trata deste tema de forma minuciosa, no denso ensaio “Poesia, canto e canção”, publicado na Revista Amálgama (podendo ser acessado aqui).

De tempos em tempos, tal debate volta à tona. A recente atribuição do Nobel de Literatura ao cantor e compositor norte-americano Bob Dylan pôs novamente o assunto em evidência. Afinal de contas, o que de fato diferencia o poema da letra de música? Nos próximos parágrafos, direi o que penso a respeito, a fim de acrescentar algumas informações ao já riquíssimo corpus existente.

Ei-las:

Na canção musical, como bem percebeu Manuel Bandeira, a letra está como que “algemada à melodia”[ii]. A observação de Bandeira é bastante esclarecedora, uma vez que a melodia da canção, muitas vezes, nasce antes da letra (é importante salientar que canção musical não tem nada a ver com a canção poética, que é uma fôrma lírica surgida no medievo europeu). Já na poesia lírica, o campo de força sonoro, para usarmos uma expressão cara a Emil Staiger[iii], é construído através da recorrência intencional de certos sons semelhantes, tais como: rimas, paranomásias, paralelismos, aliterações consonantais, assonâncias, etc.; também é arquitetado pela cadência e pela modulação rítmica e acentual (ou seja, a melodia é intrínseca). A poesia lírica não deve ser moldada por nenhum elemento extrínseco ou exterior, sob pena de redirecionar a correnteza da linguagem, interferindo naquilo que Valéry chamou de “permanente oscilação entre som e sentido”[iv] – fenômeno que se dá no seio mesmo da esfera sonoro-semântica do poema durante a sua gestação –.

É que ritmo do poema, como bem observou Vladimir Maiakóvski, nasce do “fluxo do psiquismo”[v], que está diretamente ligado à Stimmung – isto é, à “disposição anímica” através da qual “o sujeito mergulha em si mesmo”, nas palavras de Staiger –. Ocorre que, quando existe a presença de um elemento extrínseco – por exemplo, a melodia de origem instrumental –, essa “disposição anímica” passa a ser pré-determinada, interferindo na sondagem autêntica do psiquismo profundo.

Para o poeta inglês Wordsworth, poesia é "emotion recollected in tranquility" (“emoção recolhida na tranquilidade”), recolhida dos recessos mais profundos da alma, onde medra a recordação. “O passado como tema do lírico é um tesouro de recordação”, diz-nos Staiger. É bastante significativo, a propósito, o regate etimológico da palavra recordação feito pelo ensaísta alemão: re-cordar (do latim re-cordis, que significa trazer de volta ao coração).

Fica claro, portanto, que a poesia possui uma densidade bem diversa da canção musical popular – esta, em geral, estruturada de maneira simples, visto que o seu objetivo primordial é o entertainment, o que praticamente a obriga a ser de fácil assimilação: em suma, a possuir um tecido metafórico bem menos sofisticado e um ritmo que é refém da melodia extrínseca. Além disso, como observou Tolentino, as melodias instrumentais, por via de regra, estão demasiado presas ao Zeitgeist, ao espírito da época.

Outro ponto interessante é o seguinte: tanto os textos dos salmos bíblicos como os poemas de provençais de Arnaut Daniel, de Guilhem de Poitiers ou de Bernart de Ventadorn eram acompanhados por instrumentos musicais, e não pré-moldados para se encaixar em melodias produzidas por instrumentos de corda ou de sopro.

Podemos concluir, pelo que foi dito acima, que há diferenças muito significativas entre a natureza do poema e a natureza da canção musical, o que não quer dizer que a questão esteja encerrada. É que, embora não aconteça com frequência, existem algumas letras de música que se sustêm como poemas de valor. São os casos, por exemplo, das milongas produzidas pelo grande escritor argentino Jorge Luis Borges (como a Milonga de Manuel Flores e a Milonga de Calandra), ambas incluídas pelo autor portenho em suas Poesías Completas[vi].

Bernardo Souto é bacharel em Letras/Crítica Literária pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Literatura e Cultura: Estudos Comparados, pela Universidade Federal da Paraíba.

NOTAS

[i] TOLENTINO, Bruno. A Balada do Cárcere. Rio de Janeiro: Record, 2016. pp. 177- 179.

[ii] BANDEIRA, Manuel. Manuel Bandeira: Poesia e Prosa (vol. 2). Rio de Janeiro: José Aguilar, 1958.

[iii] STAIGER, Emil. Conceitos fundamentais de poética. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1993.

[iv] VALÉRY, Paul. Variedades. Tradução Maiza Martins de Siqueira. São Paulo Iluminuras, 2011.

[v] MAIAKÓVSKI, Vladimir. “Como fazer versos?” in SCHNAIDERMAN, Boris. A poética de Maiakóvski. São Paulo: Perspectiva, 1971.

[vi] BORGES, Jorge Luis. Poesía completa. Barcelona: Debolsillo, 2015.

É preciso um esforço para compreender o parnasianismo segundo suas próprias premissas estéticas, o que não significa suspender o juízo contemporâneo sobre ele

[caption id="attachment_90054" align="aligncenter" width="620"] Trio do Parnasianismo brasileiro: Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac[/caption]

Emmanuel Santiago

Especial para o Jornal Opção

Em torno do parnasianismo brasileiro, cristalizaram-se inúmeros lugares-comuns, muitos dos quais estabelecidos desde que os modernistas de 1922 tomaram de assalto as letras nacionais, imprimindo sobre a fronte da poética anterior um verdadeiro sinal de Caim. Décadas de estudos literários não foram capazes de dirimir os mal-entendidos que então se fixaram; pelo contrário, parecem tê-los reforçado. Grande parte de tal estado de coisas deve-se à maneira como, em geral, a poesia parnasiana é apresentada ao público, sobretudo por meio de antologias e materiais didáticos.

Resumidamente, “ensinar parnasianismo” no Ensino Médio é apresentar meia-dúzia de clichês (correção formal, temas clássicos, linguagem erudita, objetivismo, impassibilidade, absenteísmo político) e possibilitar a leitura de alguns poemas antológicos dos três autores mais consagrados. E só. Será que isso realmente faz alguma diferença na formação literária dos alunos — levando-se em conta que, nos três anos de Ensino Médio, não se pode esperar mais do que uma formação literária básica — ? Parece-me que não.

[caption id="attachment_90055" align="alignleft" width="214"]

Trio do Parnasianismo brasileiro: Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac[/caption]

Emmanuel Santiago

Especial para o Jornal Opção

Em torno do parnasianismo brasileiro, cristalizaram-se inúmeros lugares-comuns, muitos dos quais estabelecidos desde que os modernistas de 1922 tomaram de assalto as letras nacionais, imprimindo sobre a fronte da poética anterior um verdadeiro sinal de Caim. Décadas de estudos literários não foram capazes de dirimir os mal-entendidos que então se fixaram; pelo contrário, parecem tê-los reforçado. Grande parte de tal estado de coisas deve-se à maneira como, em geral, a poesia parnasiana é apresentada ao público, sobretudo por meio de antologias e materiais didáticos.

Resumidamente, “ensinar parnasianismo” no Ensino Médio é apresentar meia-dúzia de clichês (correção formal, temas clássicos, linguagem erudita, objetivismo, impassibilidade, absenteísmo político) e possibilitar a leitura de alguns poemas antológicos dos três autores mais consagrados. E só. Será que isso realmente faz alguma diferença na formação literária dos alunos — levando-se em conta que, nos três anos de Ensino Médio, não se pode esperar mais do que uma formação literária básica — ? Parece-me que não.

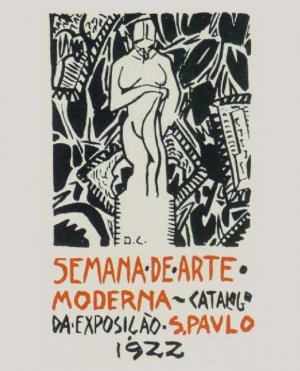

[caption id="attachment_90055" align="alignleft" width="214"] Capa do catálogo de exposição da Semana de Arte Moderna de 1922, desenhado por Di Cavalcanti[/caption]

Contudo, o parnasianismo cumpre um papel importante na atual narrativa de nossa história literária. Em tal narrativa, de natureza teleológica, o parnasianismo existiria para que os escritores da geração de 1922 pudessem romper com ele, justificando, assim, o surgimento e a existência do modernismo, descrito como um movimento de combate a uma poética pedante, alienada e obsoleta. Em alguns sentidos, isso não é completamente falso, mas também não é a verdade toda; é apenas uma forma parcial de enxergar as coisas, encaixando-se na versão de um modernismo triunfante, à sombra da qual se desenvolveu a crítica brasileira do século XX.

Dessa maneira, o parnasianismo deixa de ser visto como ele de fato foi e passa a ser apreendido como aquilo o que ele deveria ter sido e não era, ou seja: o modernismo. Este, por sua vez, legitima-se na medida em que rompe com aquele outro, apresentado como seu inverso simétrico. Numa dialética estranha, o modernismo passa a ser definido pelo parnasianismo, que, como vimos, é definido tendo em vista sua oposição àquele: o modernismo passa a ser valorizado justamente por não ser o parnasianismo; na verdade, por ser o seu contrário. Em última instância, tal modelo explicativo é um círculo vicioso que não explica nada.

Assistimos, por consequência, à entronização de algumas obras modernistas que possuem um interesse puramente historiográfico, o de terem rompido com o establishment literário da época, enquanto outras obras, de fato significativas, são valorizadas não por seus méritos particulares, mas pela ausência de determinadas características associadas à poética anterior.

Não falamos do parnasianismo propriamente, mas do que ele deveria ter sido (o modernismo). De maneira semelhante, não falamos do que o modernismo foi, e sim do que ele não era (o parnasianismo). É um jogo de espelhos, em que as obras são convertidas em fantasmagorias sem substância. Se excluirmos o parnasianismo, o modernismo desaparece no ar. E, sem o modernismo, o que dizer dessa miragem conceitual chamada “pré-modernismo”, que reúne autores tão díspares quanto Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Aranha e Augusto dos Anjos?

Avizinhando-se dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo, é passada a hora não apenas de revermos a posição da primeira fase do modernismo em nosso sistema literário, mas também de reconsiderarmos o consenso que se formou em torno da poética que lhe antecedeu. Sobretudo, é preciso um esforço de se compreender o parnasianismo segundo suas próprias premissas estéticas, o que não significa, necessariamente, uma suspensão do juízo contemporâneo sobre ele. Em síntese, a questão é dissociar a poesia parnasiana da imagem construída pelos modernistas de 1922.

Emmanuel Santiago é poeta e tradutor. Autor do livro de poesias “Pavão Bizarro” (São Paulo: Editora Patuá, 2014).

Capa do catálogo de exposição da Semana de Arte Moderna de 1922, desenhado por Di Cavalcanti[/caption]

Contudo, o parnasianismo cumpre um papel importante na atual narrativa de nossa história literária. Em tal narrativa, de natureza teleológica, o parnasianismo existiria para que os escritores da geração de 1922 pudessem romper com ele, justificando, assim, o surgimento e a existência do modernismo, descrito como um movimento de combate a uma poética pedante, alienada e obsoleta. Em alguns sentidos, isso não é completamente falso, mas também não é a verdade toda; é apenas uma forma parcial de enxergar as coisas, encaixando-se na versão de um modernismo triunfante, à sombra da qual se desenvolveu a crítica brasileira do século XX.

Dessa maneira, o parnasianismo deixa de ser visto como ele de fato foi e passa a ser apreendido como aquilo o que ele deveria ter sido e não era, ou seja: o modernismo. Este, por sua vez, legitima-se na medida em que rompe com aquele outro, apresentado como seu inverso simétrico. Numa dialética estranha, o modernismo passa a ser definido pelo parnasianismo, que, como vimos, é definido tendo em vista sua oposição àquele: o modernismo passa a ser valorizado justamente por não ser o parnasianismo; na verdade, por ser o seu contrário. Em última instância, tal modelo explicativo é um círculo vicioso que não explica nada.

Assistimos, por consequência, à entronização de algumas obras modernistas que possuem um interesse puramente historiográfico, o de terem rompido com o establishment literário da época, enquanto outras obras, de fato significativas, são valorizadas não por seus méritos particulares, mas pela ausência de determinadas características associadas à poética anterior.

Não falamos do parnasianismo propriamente, mas do que ele deveria ter sido (o modernismo). De maneira semelhante, não falamos do que o modernismo foi, e sim do que ele não era (o parnasianismo). É um jogo de espelhos, em que as obras são convertidas em fantasmagorias sem substância. Se excluirmos o parnasianismo, o modernismo desaparece no ar. E, sem o modernismo, o que dizer dessa miragem conceitual chamada “pré-modernismo”, que reúne autores tão díspares quanto Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Aranha e Augusto dos Anjos?

Avizinhando-se dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo, é passada a hora não apenas de revermos a posição da primeira fase do modernismo em nosso sistema literário, mas também de reconsiderarmos o consenso que se formou em torno da poética que lhe antecedeu. Sobretudo, é preciso um esforço de se compreender o parnasianismo segundo suas próprias premissas estéticas, o que não significa, necessariamente, uma suspensão do juízo contemporâneo sobre ele. Em síntese, a questão é dissociar a poesia parnasiana da imagem construída pelos modernistas de 1922.

Emmanuel Santiago é poeta e tradutor. Autor do livro de poesias “Pavão Bizarro” (São Paulo: Editora Patuá, 2014).

Quando um escritor é elevado ao status de divindade, todos à sua volta são preteridos, ainda que suas obras possuam valor estético elevado. Isso aconteceu no Brasil, quando João Cabral de Melo Neto se tornou a menina dos olhos da crítica, ao passo que Jorge de Lima, poeta maior, foi praticamente ignorado