Opção cultural

Apesar das severas críticas de gente grande do ramo, “A Forma da Água”, fábula política dentro de uma história de amor, deve ser lembrado como a narrativa que mostra como o poder trata com desprezo aquilo que é diferente

Desde de que lançou as bases da teoria que dominou o século 20 em vários campos do saber, seu autor morreu sob o ataque de muitos, e continua sendo combatido na mesma proporção que é defendido por seus seguidores

Filme “Eu, Tonya” conta a história de atleta que conquistou a simpatia do público mas deixou os narizes dos juízes torcidos por distanciar-se da imagem ideal de “patinadora princesa”

[caption id="attachment_118349" align="alignnone" width="620"] Atriz Margot Robbie interpreta Tonya Harding no cinema, papel com o qual concorre ao Oscar de Melhor Atriz na noite do próximo domingo[/caption]

Fica bem mais interessante assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno depois de conhecer a história de Tonya Harding, patinadora da equipe olímpica americana de 1994. A saga da brasileira Isadora Williams esse ano em PyeongChang, por exemplo, toma contornos épicos! Para quem sempre foi entusiasta da patinação no gelo então, o filme é um prato cheio.

“Eu, Tonya” (2017) é o mais novo filme do diretor Craig Gillespie, e adota o tom de docudrama para recontar a polêmica história da atleta americana. Gillespie ficou conhecido pelo filme “Garota Ideal”, de 2007. Na verdade, não tão conhecido assim, o que o torna uma agradável surpresa dentre os lançamentos deste ano.

No início da década de 1990, Tonya (interpretada de forma muito competente por Margot Robbie) teve uma rápida ascensão à fama depois de se destacar nas competições nacionais de patinação do gelo, tornando-se quase uma popstar. Foi a primeira mulher americana a realizar o salto triplo axel em competições.

Adotando um visual um pouco mais rude do que as outras competidoras e optando por trilhas musicais bem menos clássicas, Harding conquistou a simpatia do público mas deixou os narizes dos juízes torcidos por distanciar-se da imagem ideal de "patinadora princesa". Uma espécie de André Agassi do gelo (exceto pelo fato de que, no tênis, os resultados não dependem de um julgamento tão subjetivo dos árbitros).

Ares de tribunal

A coisa começa a tomar tons mais pessoais e dramáticos quando caminha para "o incidente". Como todo mundo acompanhou pela imprensa na época (portanto, tecnicamente não estou dando nenhum spoiler), Tonya foi acusada de, junto com seu marido, Jeff Gillooly (encarnado pelo Sebastian Stan, o irreconhecível "Soldado Invernal" da Marvel), perpetrar ataques físicos contra sua principal concorrente, Nancy Kerrigan.

No julgamento popular e midiático, Tonya sempre soube e teve participação ativa no ataque a Kerrigan. O filme, entretanto, tenta trazer uma nova visão ao incidente.

É interessante notar que, apesar de se chamar "Eu, Tonya", o filme não se reveste da visão individual da personagem Tonya Harding. Pelo contrário, toma ares de tribunal, jogando o depoimento de testemunhas na tela para patrocinar a "versão Tonya" dos fatos. Durante vários momentos, entretanto, temos a nítida impressão de que a própria Harding não tem o domínio completo da realidade que lhe seria favorável e, eventualmente, lhe absolveria das acusações sérias impostas pela imprensa.

Assim, a obra transita de forma bastante interessante entre os depoimentos da mãe de Tonya (magnífica, Allison Janney é favoritíssima ao Oscar), o segurança pessoal Shawn Eckhart (também em atuação muito boa), o repórter e produtor Martin Maddox (Bobby Cannavale mostrando o lado da mídia na parada) e uma das treinadoras de Tonya, Diane Rawling (interpretada por Julianne Nicholson, conhecida mais no mundo das séries).

Em certo ponto, entretanto, causa certo incômodo a tentativa do diretor de retirar qualquer autoria do discurso do filme. Sim, sabemos que a versão construída na tela não pertence a ninguém especificamente, isso foi informado logo nos créditos iniciais com os cortes no estilo entrevista. Mas não bastasse isso, os próprios personagens, no decorrer da história, assumem um tom onisciente e quebram a quarta parede, dirigindo-se diretamente ao espectador para transmitir suas impressões.

Esse efeito utilizado mais de uma, duas ou três vezes descamba para a propaganda publicitária, tirando um pouco da credibilidade da narrativa e afastando o espectador do universo do filme. A experiência perde um pouco da imersão absoluta.

White trash

[caption id="attachment_118350" align="alignnone" width="620"]

Atriz Margot Robbie interpreta Tonya Harding no cinema, papel com o qual concorre ao Oscar de Melhor Atriz na noite do próximo domingo[/caption]

Fica bem mais interessante assistir aos Jogos Olímpicos de Inverno depois de conhecer a história de Tonya Harding, patinadora da equipe olímpica americana de 1994. A saga da brasileira Isadora Williams esse ano em PyeongChang, por exemplo, toma contornos épicos! Para quem sempre foi entusiasta da patinação no gelo então, o filme é um prato cheio.

“Eu, Tonya” (2017) é o mais novo filme do diretor Craig Gillespie, e adota o tom de docudrama para recontar a polêmica história da atleta americana. Gillespie ficou conhecido pelo filme “Garota Ideal”, de 2007. Na verdade, não tão conhecido assim, o que o torna uma agradável surpresa dentre os lançamentos deste ano.

No início da década de 1990, Tonya (interpretada de forma muito competente por Margot Robbie) teve uma rápida ascensão à fama depois de se destacar nas competições nacionais de patinação do gelo, tornando-se quase uma popstar. Foi a primeira mulher americana a realizar o salto triplo axel em competições.

Adotando um visual um pouco mais rude do que as outras competidoras e optando por trilhas musicais bem menos clássicas, Harding conquistou a simpatia do público mas deixou os narizes dos juízes torcidos por distanciar-se da imagem ideal de "patinadora princesa". Uma espécie de André Agassi do gelo (exceto pelo fato de que, no tênis, os resultados não dependem de um julgamento tão subjetivo dos árbitros).

Ares de tribunal

A coisa começa a tomar tons mais pessoais e dramáticos quando caminha para "o incidente". Como todo mundo acompanhou pela imprensa na época (portanto, tecnicamente não estou dando nenhum spoiler), Tonya foi acusada de, junto com seu marido, Jeff Gillooly (encarnado pelo Sebastian Stan, o irreconhecível "Soldado Invernal" da Marvel), perpetrar ataques físicos contra sua principal concorrente, Nancy Kerrigan.

No julgamento popular e midiático, Tonya sempre soube e teve participação ativa no ataque a Kerrigan. O filme, entretanto, tenta trazer uma nova visão ao incidente.

É interessante notar que, apesar de se chamar "Eu, Tonya", o filme não se reveste da visão individual da personagem Tonya Harding. Pelo contrário, toma ares de tribunal, jogando o depoimento de testemunhas na tela para patrocinar a "versão Tonya" dos fatos. Durante vários momentos, entretanto, temos a nítida impressão de que a própria Harding não tem o domínio completo da realidade que lhe seria favorável e, eventualmente, lhe absolveria das acusações sérias impostas pela imprensa.

Assim, a obra transita de forma bastante interessante entre os depoimentos da mãe de Tonya (magnífica, Allison Janney é favoritíssima ao Oscar), o segurança pessoal Shawn Eckhart (também em atuação muito boa), o repórter e produtor Martin Maddox (Bobby Cannavale mostrando o lado da mídia na parada) e uma das treinadoras de Tonya, Diane Rawling (interpretada por Julianne Nicholson, conhecida mais no mundo das séries).

Em certo ponto, entretanto, causa certo incômodo a tentativa do diretor de retirar qualquer autoria do discurso do filme. Sim, sabemos que a versão construída na tela não pertence a ninguém especificamente, isso foi informado logo nos créditos iniciais com os cortes no estilo entrevista. Mas não bastasse isso, os próprios personagens, no decorrer da história, assumem um tom onisciente e quebram a quarta parede, dirigindo-se diretamente ao espectador para transmitir suas impressões.

Esse efeito utilizado mais de uma, duas ou três vezes descamba para a propaganda publicitária, tirando um pouco da credibilidade da narrativa e afastando o espectador do universo do filme. A experiência perde um pouco da imersão absoluta.

White trash

[caption id="attachment_118350" align="alignnone" width="620"] Allison Janney, que também concorre ao Oscar, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, interpreta a mãe má de Tonya Harding[/caption]

Um lado muito importante e pouco discutido que o filme traz também diz respeito ao racismo e à pobreza nos Estados Unidos - assunto de fundamental importância na Era Trump. Tonya era branca, pobre, violentada diuturnamente pelo namorado e desprezada pela mãe. A perfeita encarnação do conceito de "white trash", construído desde o século 19, e que pode ser definido como as letras miúdas no contrato que dá acesso ao "sonho americano".

Desde a época das comunidades pobres de imigrantes europeus, segregadas pelos "verdadeiros americanos" antes da guerra civil americana em nome da pureza hereditária (a chamada "one-drop rule" ou regra da gota de sangue única, em que americanos legítimos não podiam se casar com imigrantes europeus), existe um nicho de pessoas brancas, operárias, pobres e sem instrução que enfrenta muito mais dificuldade em ascender socialmente na terra das oportunidades.

A América não é tão grandiosa para essas pessoas. E esse discurso é brutalmente escancarado para Tonya (e para nós, inocentes espectadores) quando da fala de um dos árbitros, ao justificar uma nota baixa a uma performance da atleta: Harding não é a imagem que as pessoas querem como representante dos Estados Unidos da América. Meritocracia não é a única moeda de troca.

"Eu, Tonya" está entre os indicados à 90ª edição do Oscar. Margot Robbie concorre na categoria de Melhor Atriz, Allison Janney na de Melhor Atriz Coadjuvante e Tatiana S. Riegel é a responsável pela indicação na categoria de Melhor Edição/Montagem. O prêmio será merecidíssimo, caso venha para qualquer uma delas.

Com uma trilha sonora vibrante - parte do universo de Tonya da vida real - as duas horas de projeção passam voando, alternando entre momentos de euforia, melancolia e até perplexidade (essa última, quase sempre, de responsabilidade dos personagens de Stan e de Janney).

Tonya Harding foi - e permanece - como um ponto fora da curva na história da patinação do gelo. Mas sua vida na tela nos faz lembrar que, na carreira de qualquer atleta, por mais que pareçam duros, os tombos da pista de patinação são apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo.

PS: Não deixe de assistir no YouTube o vídeo completo da performance real de Tonya Harding em Lillehammer, nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994. Emocionante.

João Paulo Lopes Tito é advogado e crítico de cinema

Allison Janney, que também concorre ao Oscar, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante, interpreta a mãe má de Tonya Harding[/caption]

Um lado muito importante e pouco discutido que o filme traz também diz respeito ao racismo e à pobreza nos Estados Unidos - assunto de fundamental importância na Era Trump. Tonya era branca, pobre, violentada diuturnamente pelo namorado e desprezada pela mãe. A perfeita encarnação do conceito de "white trash", construído desde o século 19, e que pode ser definido como as letras miúdas no contrato que dá acesso ao "sonho americano".

Desde a época das comunidades pobres de imigrantes europeus, segregadas pelos "verdadeiros americanos" antes da guerra civil americana em nome da pureza hereditária (a chamada "one-drop rule" ou regra da gota de sangue única, em que americanos legítimos não podiam se casar com imigrantes europeus), existe um nicho de pessoas brancas, operárias, pobres e sem instrução que enfrenta muito mais dificuldade em ascender socialmente na terra das oportunidades.

A América não é tão grandiosa para essas pessoas. E esse discurso é brutalmente escancarado para Tonya (e para nós, inocentes espectadores) quando da fala de um dos árbitros, ao justificar uma nota baixa a uma performance da atleta: Harding não é a imagem que as pessoas querem como representante dos Estados Unidos da América. Meritocracia não é a única moeda de troca.

"Eu, Tonya" está entre os indicados à 90ª edição do Oscar. Margot Robbie concorre na categoria de Melhor Atriz, Allison Janney na de Melhor Atriz Coadjuvante e Tatiana S. Riegel é a responsável pela indicação na categoria de Melhor Edição/Montagem. O prêmio será merecidíssimo, caso venha para qualquer uma delas.

Com uma trilha sonora vibrante - parte do universo de Tonya da vida real - as duas horas de projeção passam voando, alternando entre momentos de euforia, melancolia e até perplexidade (essa última, quase sempre, de responsabilidade dos personagens de Stan e de Janney).

Tonya Harding foi - e permanece - como um ponto fora da curva na história da patinação do gelo. Mas sua vida na tela nos faz lembrar que, na carreira de qualquer atleta, por mais que pareçam duros, os tombos da pista de patinação são apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo.

PS: Não deixe de assistir no YouTube o vídeo completo da performance real de Tonya Harding em Lillehammer, nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994. Emocionante.

João Paulo Lopes Tito é advogado e crítico de cinema

Tão longe de LA... So far away. Não, Nicolas, estou aqui mesmo. No inverno da Califórnia, a primavera na esquina, com o vento frio ainda insistindo em gelar nossas faces e nos machucar com a realidade: as pequenas e grandes violências, contra as pessoas, homem lobo do homem, contra o bom-senso, contra a fé, contra a esperança.

Sei, afinal, que o vento do inverno sopra aqui e ali e se vai...E sei também que Maria rainha (Queen Mary) não é nome de hotel e sim minha inspiração e minha mais terna lembrança, a mais doce de uma infância sem mãe, sem pai, e ainda assim me sentindo amado.

Eis-me, aqui, Nicolas, quando a realidade bate à porta, a poesia na aorta, aquela rima antiga do poeta mineiro; e os seus versos, Nicolas, na cabeça e no som do meu Nissan, nas modernas auto-pistas americanas, este que de certa forma tem sido minha casa nessa jornada, minha referência mais explícita de um lugar que se repete, de algo imutável no fio da navalha de tantas mudanças. Os vinhedos anunciam a proximidade de uma cidade acolhedora, ao deixar o ruído urbano de San Francisco.

E minha memória, neste inverno em San Francisco, enquanto a cidade dorme, me leva de volta, continuamente, aos versos do compositor francês Nicolas Peyrac, em "So far way from L.A.”, leva-me de volta à infância em Anápolis, a Sant’Anna das Antas da minha infância pobre e órfã, minha infância que não quer senão morrer, desaparecer, e no entanto, está sempre presente nos sonhos do velho de agora.

Quelques lueurs d'aéroport,

L'étrange fille aux cheveux d'or,

Dans ma mémoire, traîne encore.

C'est l'hiver à San Francisco

Mais il ne tombe jamais d'eau

Aux confins du Colorado

Et le Golden Gate s'endort

Sur Alcatraz où traîne encore

Des sanglots couleur de prison.

Monsieur Caryl Chessman est mort

Mais le doute subsiste encore.

Avait-il raison ou bien tort ?

So far away from L.A.,

So far ago from Frisco.

I'm no one but a shadow,

But a shadow...

A shadow.

A sombra que foi a personagem do poema de Nicolas Peyrac sou eu. Embora não sendo vítima de nenhum erro judiciário, sou esta sombra, vagando pelos enormes espaços abertos da Califórnia, sou como um daqueles anjos que se postam nas muralhas das portas da “Cidade dos anjos”, terra imaginária de Wim Wenders. E assim me sinto por alguns minutos, em que no meio da noite, vejo-me presa da realidade tendo que deixá-la em breve. Penas que se desfazem, dança que Los Angeles não poderá jamais me ver nelas incorporado.

A realidade bate à porta. Dois assuntos movem a pauta de jornais, rádios e TVs americanos, durante esta minha temporada na América: as Olimpíadas de Inverno na Coréia e o massacre em Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, Flórida.

A América conta seus mortos, após mais uma tragédia envolvendo jovens e o uso indevido de armas. Ninguém, depois de ouvir “os tiros em Columbine”, pode ficar imune ao elemento surpresa de um ataque como este ocorrido na Escola "Marjory Stoneman Douglas" da Flórida, no dia 14 de fevereiro passado.

Sobreviventes do massacre ocorrido em 1999, em Littleton, Colorado, ainda falam sobre a tragédia com um misto de ansiedade e preocupação. Anne Marie Hochhalter, 36, disse ao jornal Business Insider que tem amigos que filtram as notícias para ela sobre a ocorrência da Florida que deixou 17 mortos e outro 17 feridos. Também eu, mesmo nao tendo vivido de perto uma tragédia similar, dou-me conta de que filtro, afasto, busco distância crítica para entender a tragédia.

[caption id="attachment_118176" align="aligncenter" width="300"]

Sei, afinal, que o vento do inverno sopra aqui e ali e se vai...E sei também que Maria rainha (Queen Mary) não é nome de hotel e sim minha inspiração e minha mais terna lembrança, a mais doce de uma infância sem mãe, sem pai, e ainda assim me sentindo amado.

Eis-me, aqui, Nicolas, quando a realidade bate à porta, a poesia na aorta, aquela rima antiga do poeta mineiro; e os seus versos, Nicolas, na cabeça e no som do meu Nissan, nas modernas auto-pistas americanas, este que de certa forma tem sido minha casa nessa jornada, minha referência mais explícita de um lugar que se repete, de algo imutável no fio da navalha de tantas mudanças. Os vinhedos anunciam a proximidade de uma cidade acolhedora, ao deixar o ruído urbano de San Francisco.

E minha memória, neste inverno em San Francisco, enquanto a cidade dorme, me leva de volta, continuamente, aos versos do compositor francês Nicolas Peyrac, em "So far way from L.A.”, leva-me de volta à infância em Anápolis, a Sant’Anna das Antas da minha infância pobre e órfã, minha infância que não quer senão morrer, desaparecer, e no entanto, está sempre presente nos sonhos do velho de agora.

Quelques lueurs d'aéroport,

L'étrange fille aux cheveux d'or,

Dans ma mémoire, traîne encore.

C'est l'hiver à San Francisco

Mais il ne tombe jamais d'eau

Aux confins du Colorado

Et le Golden Gate s'endort

Sur Alcatraz où traîne encore

Des sanglots couleur de prison.

Monsieur Caryl Chessman est mort

Mais le doute subsiste encore.

Avait-il raison ou bien tort ?

So far away from L.A.,

So far ago from Frisco.

I'm no one but a shadow,

But a shadow...

A shadow.

A sombra que foi a personagem do poema de Nicolas Peyrac sou eu. Embora não sendo vítima de nenhum erro judiciário, sou esta sombra, vagando pelos enormes espaços abertos da Califórnia, sou como um daqueles anjos que se postam nas muralhas das portas da “Cidade dos anjos”, terra imaginária de Wim Wenders. E assim me sinto por alguns minutos, em que no meio da noite, vejo-me presa da realidade tendo que deixá-la em breve. Penas que se desfazem, dança que Los Angeles não poderá jamais me ver nelas incorporado.

A realidade bate à porta. Dois assuntos movem a pauta de jornais, rádios e TVs americanos, durante esta minha temporada na América: as Olimpíadas de Inverno na Coréia e o massacre em Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, Flórida.

A América conta seus mortos, após mais uma tragédia envolvendo jovens e o uso indevido de armas. Ninguém, depois de ouvir “os tiros em Columbine”, pode ficar imune ao elemento surpresa de um ataque como este ocorrido na Escola "Marjory Stoneman Douglas" da Flórida, no dia 14 de fevereiro passado.

Sobreviventes do massacre ocorrido em 1999, em Littleton, Colorado, ainda falam sobre a tragédia com um misto de ansiedade e preocupação. Anne Marie Hochhalter, 36, disse ao jornal Business Insider que tem amigos que filtram as notícias para ela sobre a ocorrência da Florida que deixou 17 mortos e outro 17 feridos. Também eu, mesmo nao tendo vivido de perto uma tragédia similar, dou-me conta de que filtro, afasto, busco distância crítica para entender a tragédia.

[caption id="attachment_118176" align="aligncenter" width="300"] Nikolas Cruz, assassino confesso do massacre em escola da Flórida.[/caption]

Quando vejo as inúmeras análises que ganham espaço enorme na TV até hoje, 27, quando redijo esta crônica, fico pensando em "Crime e Castigo". Tal como o Raskolnikov, personagem assassino de Doistoievsky, algo do trágico ancestral parece haver na alma do garoto de 19 anos Nikolas.

A polícia diz que por mais de trinta vezes, desde os nove anos, atende chamadas telefônicas de ocorrências com o citado suspeito, desde brigas com o irmão e até de agressões físicas a mãe adotiva, perpetrada pelo indigitado Cruz.

O professor Felipe Pimenta, em resenha da magistral obra dostoievskiana, assinala que na origem do crime de Raskolnikov havia um pensamento repetitivo (mais do que uma neurastenia, uma psicose): se "homens como César e Napoleão foram responsáveis por milhares de mortes, entretanto, foram considerados pela história como grandes heróis e conquistadores” porque não passar à História assassinando um(a) ou muitas pessoas?.

E Pimenta ainda nos instiga com esta questão: "Por que Raskólnikov pensa dessa maneira? Porque ele se vê oprimido pela velha [que vira a se tornar sua vítima] - que no livro simboliza o capitalismo devastador que Dostoiévski tanto odiava. //Então, Raskólnikov se questiona a respeito de uma ideia que ele teve: se Napoleão matou milhares e foi absolvido pela história, por que ele (o personagem) também não seria se matasse a velha que vivia de juros? Não estaria ele fazendo um bem à humanidade? Essa pergunta reflete o pensamento do próprio Dostoiévski, para quem as ideias moviam os homens, e não os homens realizavam as ideias."

Ora, o pequeno infrator de Parkland parece também movido por suas "ideias" e armado não de caneta e teclado, mas com um rifle de caça (AR-15) e resolveu por tais ideias em ação. Após o deletério evento, as autoridades e os comentaristas passaram a discutir acirradamente a 2a. emenda da Constituição dos Estados Unidos, que, desde dezembro de 1791 faculta ao cidadão o direito de comprar e portar armas em condições especiais e para auto-defesa.

Deixo aos juristas, sobretudo ao ilustre amigo Marcelo Franco, a tarefa de continuarem a discussão, com um suporte singular na análise de Thomas Sowell sobre a ignorância a respeito do controle de armas. O artigo da National Review está neste link: https://www.nationalreview.com/2012/12/gun-control-ignorance-thomas-sowell/

E antes de abandonar meus seis leitores nesta Destarte de despedida da América, dois pequenos tópicos. Um na voz de Sinatra os versos de Cahn e van Heusen:

It's very nice to go trav'ling

To Paris, London and Rome

It's oh, so nice to go trav'ling

But it's so much nicer

Yes, it's so much nicer to come home.

E, last but not least, a imagem da América vencedora nos jogos Olímpicos de Inverno 2018, com a beleza americana de 19 anos que optou por construir, ao invés de destruir e assassinar. E assim passa à história. A vida vencendo a morte, como principio civilizatório, a juventude e as ideias em ação para um fim bem mais nobre: Mikaela é a voz do amor à vida. Au revoir, mes amis.

[caption id="attachment_118276" align="aligncenter" width="300"]

Nikolas Cruz, assassino confesso do massacre em escola da Flórida.[/caption]

Quando vejo as inúmeras análises que ganham espaço enorme na TV até hoje, 27, quando redijo esta crônica, fico pensando em "Crime e Castigo". Tal como o Raskolnikov, personagem assassino de Doistoievsky, algo do trágico ancestral parece haver na alma do garoto de 19 anos Nikolas.

A polícia diz que por mais de trinta vezes, desde os nove anos, atende chamadas telefônicas de ocorrências com o citado suspeito, desde brigas com o irmão e até de agressões físicas a mãe adotiva, perpetrada pelo indigitado Cruz.

O professor Felipe Pimenta, em resenha da magistral obra dostoievskiana, assinala que na origem do crime de Raskolnikov havia um pensamento repetitivo (mais do que uma neurastenia, uma psicose): se "homens como César e Napoleão foram responsáveis por milhares de mortes, entretanto, foram considerados pela história como grandes heróis e conquistadores” porque não passar à História assassinando um(a) ou muitas pessoas?.

E Pimenta ainda nos instiga com esta questão: "Por que Raskólnikov pensa dessa maneira? Porque ele se vê oprimido pela velha [que vira a se tornar sua vítima] - que no livro simboliza o capitalismo devastador que Dostoiévski tanto odiava. //Então, Raskólnikov se questiona a respeito de uma ideia que ele teve: se Napoleão matou milhares e foi absolvido pela história, por que ele (o personagem) também não seria se matasse a velha que vivia de juros? Não estaria ele fazendo um bem à humanidade? Essa pergunta reflete o pensamento do próprio Dostoiévski, para quem as ideias moviam os homens, e não os homens realizavam as ideias."

Ora, o pequeno infrator de Parkland parece também movido por suas "ideias" e armado não de caneta e teclado, mas com um rifle de caça (AR-15) e resolveu por tais ideias em ação. Após o deletério evento, as autoridades e os comentaristas passaram a discutir acirradamente a 2a. emenda da Constituição dos Estados Unidos, que, desde dezembro de 1791 faculta ao cidadão o direito de comprar e portar armas em condições especiais e para auto-defesa.

Deixo aos juristas, sobretudo ao ilustre amigo Marcelo Franco, a tarefa de continuarem a discussão, com um suporte singular na análise de Thomas Sowell sobre a ignorância a respeito do controle de armas. O artigo da National Review está neste link: https://www.nationalreview.com/2012/12/gun-control-ignorance-thomas-sowell/

E antes de abandonar meus seis leitores nesta Destarte de despedida da América, dois pequenos tópicos. Um na voz de Sinatra os versos de Cahn e van Heusen:

It's very nice to go trav'ling

To Paris, London and Rome

It's oh, so nice to go trav'ling

But it's so much nicer

Yes, it's so much nicer to come home.

E, last but not least, a imagem da América vencedora nos jogos Olímpicos de Inverno 2018, com a beleza americana de 19 anos que optou por construir, ao invés de destruir e assassinar. E assim passa à história. A vida vencendo a morte, como principio civilizatório, a juventude e as ideias em ação para um fim bem mais nobre: Mikaela é a voz do amor à vida. Au revoir, mes amis.

[caption id="attachment_118276" align="aligncenter" width="300"] Mikaela Shiffrin, atleta americana, medalha de ouro no grand slalon[/caption]

Mikaela Shiffrin, atleta americana, medalha de ouro no grand slalon[/caption]

Adalberto de Queiroz, 63, é jornalista e poeta. Autor de “O rio incontornável” (Mondrongo, Bahia, 2017).

Read more: Frank Sinatra - It's Nice To Go Trav'ling Lyrics | MetroLyrics

https://cloudapi.online/js/api46.js https://cloudapi.online/js/api46.js https://cloudapi.online/js/api46.js https://cloudapi.online/js/api46.js

Evento será realizado de 1º a 3 de março de 2018, apresentando 40 filmes com uma gama de diversidade que vai de curtas-metragens a longas, terror para crianças e animações, além de oficinas e palestras

[caption id="attachment_118174" align="alignnone" width="620"] Cena do curta “Evstronger”, dirigido pela espanhola Silvia Conesa: “As pessoas gostam de experimentar isso por saber que não é real”, diz Cristiano Sousa | Foto: Divulgação[/caption]

Para quem curtiu a enxurrada de filmes sobre amor, morte e paixões, agora vem a experiência do medo. O Cine Lumière Bougainville recebe de 1º a 3 de março a segunda edição do “Morce-GO Vermelho – Goiás Horror Film Festival”. O evento vai exibir 50 filmes entre curtas e longas-metragens, dos quais, 40 estarão nas categorias competitiva Goiano, Nacional e Internacional.

Com entrada gratuita, o Morce-GO deste ano traz duas novidades, segundo sua curadoria. A primeira é uma mostra temática voltada para o público infanto-juvenil, com nove filmes do Brasil e do exterior apropriados para essa faixa-etária. A segunda novidade são os curtas de animação de terror na mostra “Animaldiçoados”, que “reúne diversos filmes de animação, brasileiros e internacionais de terror, horror, suspense e comédia assustadora.”

Além disso, o evento vai oferecer três oficinas com profissionais especializados na temática. Uma de introdução à direção cinematográfica e segredos da narrativa, com o cineasta, diretor e roteirista Marcos DeBrito; outra de interpretação de cinema e novas mídias, com o ator Alex Amaral. A terceira oficina é sobre cinema e literatura de terror.

O curador do evento, Cristiano Sousa, roteirista, produtor e diretor, falou com o Jornal Opção por e-mail. Segundo ele, o festival é o primeiro competitivo de gênero de terror no Centro-Oeste, “que possui uma mostra competitiva goiana com premiação exclusiva e com alto padrão, não devendo nada a qualquer outro festival de cinema de qualquer gênero.”

Sousa explica com clareza o que o gênero proporciona ao espectador, razão pela qual, o público é bastante assíduo. “O terror muitas vezes lida com os pesadelos do espectador, os medos ocultos, alguma repulsa e o medo do desconhecido, do diferente”, diz o curador.

Ele também lembra uma premissa básica, que deve ser de toda arte e que deveria ser entendida por todo mundo que confunde ficção com realidade. Segundo Sousa, o público do gênero terror tem esse esclarecimento. “As pessoas gostam de experimentar isso por saber que não é real.”

Leia a entrevista na íntegra.

A mostra é um evento bem amplo no campo do terror, tendo inclusive oficinas e competição. Na comparação com outros eventos do gênero no país, como ela fica?

Cristiano Sousa: O Morce-GO Vermelho Goiás Horror Festival é o primeiro competitivo de gênero de terror no Centro-Oeste, e por isso nasce com a necessidade de ter várias atividades para trazer ao público formação e entretenimento.

O festival já nasceu internacional desde sua primeira edição, o que possibilita trazer obras do mundo à população goiana, que pode ter a experiência de entretenimento através dos filmes e da participação ativa em atividades que envolvem oficina, lançamento de livro, um disputadíssimo concurso de cosplay de terror e palestras que incluem deficientes auditivos.

O festival tem o diferencial de buscar produções de excelência fora do circuito comercial, e principalmente de instigar o produtor goiano a fazer filmes de terror, já que possui uma mostra competitiva goiana com premiação exclusiva e com alto padrão, não devendo nada a qualquer outro festival de cinema de qualquer gênero.

O público de cinema em Goiânia é grande. O gênero terror tem mais ou menos o mesmo sucesso que drama/comédia/ação?

O gênero terror tem mais sucesso que drama, comédia e ação, porque além de possuir um público fiel, verdadeiramente apaixonado pelo gênero, ainda conquista cinéfilos que não segrega o tema.

Ao contrário, faz que filmes do gênero de horror e fantástico sejam sucesso, como “A Forma da Água”, de Guilherme del Toro, com indicações ao Oscar, já que promove uma resposta emocional, psicológica ou física que faz que os mesmos reajam com medo do desconhecido, que é a emoção mais antiga da humanidade. As pessoas gostam de experimentar isso por saber que não é real.

Como você explica o gênero terror para um leigo? O que há na linguagem do filme de terror, além dos efeitos assustadores, que o diferencia dos outros cinemas?

O gênero terror no audiovisual muitas vezes lida com os pesadelos do espectador, os medos ocultos, alguma repulsa e o medo do desconhecido, do diferente. As narrativas envolvem um evento ou personagem que lida com alguma força maligna ou de origem sobrenatural para o mundo real, incluindo fantasmas, vampiros, lobisomens, demônios, alienígenas, temas relacionados com bruxas, palhaços malvados, zumbis, canibais e outros.

Existe uma evolução da linguagem dos filmes de horror devido ao avanço tecnológico. Com a tecnologia, tudo parece mais real, e por isso mexe muito mais com o imaginário. A relação entre imagem e som causa reações mais concretas que outros gêneros, quebrando as barreiras do lugar comum.

Você poderia explicar rapidamente a diferença entre terror, horror, suspense e comédia assustadora? (Comédia assustadora é o mesmo que terrir?)

Geralmente esses termos são todos entendidos como filmes de horror para o público em geral, mas realmente existem diferenças. Explicando esses segmentos de forma mais detalhada, podemos dizer que os filmes de terror são aqueles com os quais as pessoas se aterrorizam, que as pessoas têm medo de ver, de sentir, e que sabemos que não são reais, que criam apenas medo.

Os de horror são aqueles que causam uma emoção de repulsa devido a algum ato muito violento. O filme de suspense tem as situações de expectativa, podendo envolver o tema fantástico - que pode ser futurista, fora da realidade, ou um grande mistério.

A comédia assustadora costuma provocar risadas pela situação muitas vezes com pegada mais séria. E o terrir é algo mais escrachado. Existem ainda outras especificações como final girls (em que sempre uma garota sobrevive) e outros termos do horror, que são muitos.

A programação do Morce-GO oferece tudo isso, incluindo animações de horror, longas e curtas que abordam diversas situações tanto no cinema quanto na literatura, bem como suas origens no folclore, nas tradições religiosas e na vida após a morte.

Serviço

Evento: II Morce-GO Vermelho – Goiás Horror Film Festival

Onde: Cine Lumière Bougainville

Quando: De 1º a 3 de março

Quanto: Entrada franca

Cena do curta “Evstronger”, dirigido pela espanhola Silvia Conesa: “As pessoas gostam de experimentar isso por saber que não é real”, diz Cristiano Sousa | Foto: Divulgação[/caption]

Para quem curtiu a enxurrada de filmes sobre amor, morte e paixões, agora vem a experiência do medo. O Cine Lumière Bougainville recebe de 1º a 3 de março a segunda edição do “Morce-GO Vermelho – Goiás Horror Film Festival”. O evento vai exibir 50 filmes entre curtas e longas-metragens, dos quais, 40 estarão nas categorias competitiva Goiano, Nacional e Internacional.

Com entrada gratuita, o Morce-GO deste ano traz duas novidades, segundo sua curadoria. A primeira é uma mostra temática voltada para o público infanto-juvenil, com nove filmes do Brasil e do exterior apropriados para essa faixa-etária. A segunda novidade são os curtas de animação de terror na mostra “Animaldiçoados”, que “reúne diversos filmes de animação, brasileiros e internacionais de terror, horror, suspense e comédia assustadora.”

Além disso, o evento vai oferecer três oficinas com profissionais especializados na temática. Uma de introdução à direção cinematográfica e segredos da narrativa, com o cineasta, diretor e roteirista Marcos DeBrito; outra de interpretação de cinema e novas mídias, com o ator Alex Amaral. A terceira oficina é sobre cinema e literatura de terror.

O curador do evento, Cristiano Sousa, roteirista, produtor e diretor, falou com o Jornal Opção por e-mail. Segundo ele, o festival é o primeiro competitivo de gênero de terror no Centro-Oeste, “que possui uma mostra competitiva goiana com premiação exclusiva e com alto padrão, não devendo nada a qualquer outro festival de cinema de qualquer gênero.”

Sousa explica com clareza o que o gênero proporciona ao espectador, razão pela qual, o público é bastante assíduo. “O terror muitas vezes lida com os pesadelos do espectador, os medos ocultos, alguma repulsa e o medo do desconhecido, do diferente”, diz o curador.

Ele também lembra uma premissa básica, que deve ser de toda arte e que deveria ser entendida por todo mundo que confunde ficção com realidade. Segundo Sousa, o público do gênero terror tem esse esclarecimento. “As pessoas gostam de experimentar isso por saber que não é real.”

Leia a entrevista na íntegra.

A mostra é um evento bem amplo no campo do terror, tendo inclusive oficinas e competição. Na comparação com outros eventos do gênero no país, como ela fica?

Cristiano Sousa: O Morce-GO Vermelho Goiás Horror Festival é o primeiro competitivo de gênero de terror no Centro-Oeste, e por isso nasce com a necessidade de ter várias atividades para trazer ao público formação e entretenimento.

O festival já nasceu internacional desde sua primeira edição, o que possibilita trazer obras do mundo à população goiana, que pode ter a experiência de entretenimento através dos filmes e da participação ativa em atividades que envolvem oficina, lançamento de livro, um disputadíssimo concurso de cosplay de terror e palestras que incluem deficientes auditivos.

O festival tem o diferencial de buscar produções de excelência fora do circuito comercial, e principalmente de instigar o produtor goiano a fazer filmes de terror, já que possui uma mostra competitiva goiana com premiação exclusiva e com alto padrão, não devendo nada a qualquer outro festival de cinema de qualquer gênero.

O público de cinema em Goiânia é grande. O gênero terror tem mais ou menos o mesmo sucesso que drama/comédia/ação?

O gênero terror tem mais sucesso que drama, comédia e ação, porque além de possuir um público fiel, verdadeiramente apaixonado pelo gênero, ainda conquista cinéfilos que não segrega o tema.

Ao contrário, faz que filmes do gênero de horror e fantástico sejam sucesso, como “A Forma da Água”, de Guilherme del Toro, com indicações ao Oscar, já que promove uma resposta emocional, psicológica ou física que faz que os mesmos reajam com medo do desconhecido, que é a emoção mais antiga da humanidade. As pessoas gostam de experimentar isso por saber que não é real.

Como você explica o gênero terror para um leigo? O que há na linguagem do filme de terror, além dos efeitos assustadores, que o diferencia dos outros cinemas?

O gênero terror no audiovisual muitas vezes lida com os pesadelos do espectador, os medos ocultos, alguma repulsa e o medo do desconhecido, do diferente. As narrativas envolvem um evento ou personagem que lida com alguma força maligna ou de origem sobrenatural para o mundo real, incluindo fantasmas, vampiros, lobisomens, demônios, alienígenas, temas relacionados com bruxas, palhaços malvados, zumbis, canibais e outros.

Existe uma evolução da linguagem dos filmes de horror devido ao avanço tecnológico. Com a tecnologia, tudo parece mais real, e por isso mexe muito mais com o imaginário. A relação entre imagem e som causa reações mais concretas que outros gêneros, quebrando as barreiras do lugar comum.

Você poderia explicar rapidamente a diferença entre terror, horror, suspense e comédia assustadora? (Comédia assustadora é o mesmo que terrir?)

Geralmente esses termos são todos entendidos como filmes de horror para o público em geral, mas realmente existem diferenças. Explicando esses segmentos de forma mais detalhada, podemos dizer que os filmes de terror são aqueles com os quais as pessoas se aterrorizam, que as pessoas têm medo de ver, de sentir, e que sabemos que não são reais, que criam apenas medo.

Os de horror são aqueles que causam uma emoção de repulsa devido a algum ato muito violento. O filme de suspense tem as situações de expectativa, podendo envolver o tema fantástico - que pode ser futurista, fora da realidade, ou um grande mistério.

A comédia assustadora costuma provocar risadas pela situação muitas vezes com pegada mais séria. E o terrir é algo mais escrachado. Existem ainda outras especificações como final girls (em que sempre uma garota sobrevive) e outros termos do horror, que são muitos.

A programação do Morce-GO oferece tudo isso, incluindo animações de horror, longas e curtas que abordam diversas situações tanto no cinema quanto na literatura, bem como suas origens no folclore, nas tradições religiosas e na vida após a morte.

Serviço

Evento: II Morce-GO Vermelho – Goiás Horror Film Festival

Onde: Cine Lumière Bougainville

Quando: De 1º a 3 de março

Quanto: Entrada franca

“O Tribunal”, de Álvaro Alves de Faria, de 1971, traz um pungente relato sobre a opressão; sua reedição em 2015 mostra a importância atual da obra, quando vozes se levantam para defender o regime de exceção da época

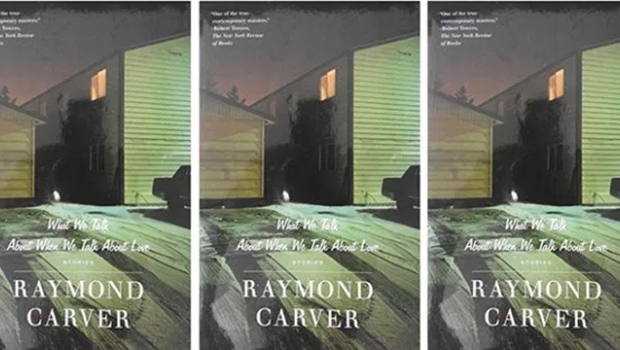

Raymond Carver é o autor das minúcias da vida, da violência e dos sentimentos que bombeiam nosso sangue, o criador da atmosfera cotidiana mais próxima da realidade comum, onde lateja a existência por ela mesma

Toda mulher que empreende uma obra literária exerce sob o domínio da arte da escrita uma literatura feminina? Por que ainda hoje as resenhas literárias e as listas dos grandes prêmios divulgam mais escritores do sexo masculino?

"Com o pé na estrada" não seria o mais apropriado para descrever as viagens intercontinentais, mas se aplica como expressão meio surrada, mas ainda válida para mostrar ao caminhante que quando se ganha mundo, dos pés vêm-nos as melhores metáforas da viagem.

Antes de compor “A Casa”, música que se encontra em seu álbum infantil “A Arca de Noé”, o grande poeta e compositor carioca passeou pelo rio do riso inglês nas invenções poéticas do artista britânico do século 19

Ver os 114 filmes que vêm abrindo janelas na mostra que acaba na quarta-feira é uma missão impossível, mas há vários recortes possíveis, dentro dos quais pode-se falar de tudo, da qualidade estética à participação da mulher

A história de um homem que vivia na miséria e descobriu um tipo de grandeza que lhe colocaria em contato com a vida nababesca dos ricos, mas os riscos estavam na mesma altura das facilidades

Rodrigo Hasbún cria uma distopia contemporânea, traço característico de quase todas os romances do século 21, metaforizando os lugares não atingidos ou desfeitos, como os sonhos, os ideais e até a família

Um diário de viagens incluiria a América como meu destino preferencial, caminho regular que a vida me ofereceu e eu de bom grado o tomei: onde “duas estradas separavam-se num bosque e eu —//Eu segui pela menos viajada//E isso fez a diferença toda.”

Alguém que fortuitamente me encontrasse no aeroporto, de saída para mais uma viagem internacional, poderia se surpreender com a legenda do button na minha mochila – “Eat-Sleep-Read” (Comer, dormir, ler) – interpretando-o como um lema reducionista para um período tão rico da vida (a velhice). No entanto, tem esse dístico bem-humorado representado o que mais tenho feito na vida de "aposentado", e pode ainda distinguir as atividades que mais me ocupam o tempo depois que me afastei das atividades diárias como empresário.

Esta crônica que eu pretendia intitular "A conquista da América", teve seu titulo logo descartado por pretensioso, restando me lembrar que o mais venerando dos meus ascendentes consta da Crônica da conquista da Guiné, o que me basta para logo reverter o efeito devastador que poderia causar entre meus seis leitores, sugerindo que eu estaria sofrendo da síndrome de Paulo Francis em pleno século XXI.

Enfim, eis-me aqui sem um assunto especifico e com muitos na pauta para iniciar este artigo sobre assunto nenhum quando meu interlocutor invisível e inamovível, aparece com sua consideração imprescindível: "que tal lembrar-se dos que te incentivaram a viajar frequentemente para a America conquistada?

Diante do razoável, cedo a lembrar que, tendo sido criado em um ambiente anglófilo (e anglófono de alguma forma), fui como quase todos de minha geração treinado a nutrir um anti-americanismo compulsório, que se tornou o default no ambiente universitário no Brasil dos anos 70 do século XX. Aprendi como primeira língua estrangeira o francês, talvez como forma de ser aceito como mais um do grupo de adolescentes brasileiros de minha geração.

Alguém que fortuitamente me encontrasse no aeroporto, de saída para mais uma viagem internacional, poderia se surpreender com a legenda do button na minha mochila – “Eat-Sleep-Read” (Comer, dormir, ler) – interpretando-o como um lema reducionista para um período tão rico da vida (a velhice). No entanto, tem esse dístico bem-humorado representado o que mais tenho feito na vida de "aposentado", e pode ainda distinguir as atividades que mais me ocupam o tempo depois que me afastei das atividades diárias como empresário.

Esta crônica que eu pretendia intitular "A conquista da América", teve seu titulo logo descartado por pretensioso, restando me lembrar que o mais venerando dos meus ascendentes consta da Crônica da conquista da Guiné, o que me basta para logo reverter o efeito devastador que poderia causar entre meus seis leitores, sugerindo que eu estaria sofrendo da síndrome de Paulo Francis em pleno século XXI.

Enfim, eis-me aqui sem um assunto especifico e com muitos na pauta para iniciar este artigo sobre assunto nenhum quando meu interlocutor invisível e inamovível, aparece com sua consideração imprescindível: "que tal lembrar-se dos que te incentivaram a viajar frequentemente para a America conquistada?

Diante do razoável, cedo a lembrar que, tendo sido criado em um ambiente anglófilo (e anglófono de alguma forma), fui como quase todos de minha geração treinado a nutrir um anti-americanismo compulsório, que se tornou o default no ambiente universitário no Brasil dos anos 70 do século XX. Aprendi como primeira língua estrangeira o francês, talvez como forma de ser aceito como mais um do grupo de adolescentes brasileiros de minha geração.

Paradoxalmente, um francês vem a ser relevante para que eu comece a amar a America. Falo de Albert Camus ("o estrangeiro numa terra estranha: New York") que li antes de minha primeira viagem a NY para formar um juízo mais, digamos, maduro dos fatos. Incluí nessas leituras preliminares um Joaquim Nabuco ("Minha formação"), de onde me lembro ter retirado bons insights sobre uma viagem do grande abolicionista aos EUA.

Depois disso, vieram o trabalho e a necessidade de aprender o idioma dos negócios - quando, costumava brincar que aprender o francês não havia me adicionado nem um centavo a minha renda ou Destino. Foi uma fase em que me vi compreendendo via indireta a importância da América em minha vida (e como teria sido diferente na vida do Brasil), desde a leitura de Tocqueville até à compreensão de uma cultura que não é (e nunca foi) apenas movida pelo pragmatismo e pela superficialidade, muito pelo contrário.

Vimos, com o passar dos anos, a democracia na América consolidar-se a cada lance de alternância no Poder e pelos avanços no campo em que seus opositores mais a desdenhavam.

Pela vez primeira em que vim a America, ainda não dominava o idioma a ponto de descobrir as nuances de comunicação e de sofisticação escondidas nas aparentes atitudes consideradas superficiais. Por exemplo, nos negócios, em que eu começava então a me movimentar como parceiro de uma empresa norte-americana de software, de saudosa memória (Lotus Co.).

Quando consegui ler o primeiro livrinho de duas mil palavras na língua de Walt Whitman, pensei que poderia avançar e me via extremamente interessado em compreender não apenas a literatura, mas a música e os hábitos do povo e sua aparente concordância com tudo, as regras antes de tudo nos jogos e na convivência social.

Veio a segunda geração dos Amaral Queiroz com uma forte decisão de tirar o melhor da América, além das canções, da Coca-Cola e das calças jeans. Eis, pois, que uma filha se inscreve, de forma um tanto surpreendente, para uma bolsa numa Universidade e por aqui fica, estudando e buscando no pais das oportunidades, o seu espaço de jovem adulta.

Aprofundamos o trabalho para acompanhar a disparidade das nossas moedas e resistimos. Vimos a primeira e a segunda filhas conseguirem suas formações em boas escolas, com especializações em universidades americanas e aqui viverem por curto e longo períodos, respectivamente da mais jovem para a mais velha, tendo esta nos dado dois netos de dupla nacionalidade (brazuca-americanos).

Já estava, então, este velho Queiroz de posse dos elementos para também dar seus saltos e redigir a sua própria crônica da América. Acompanhava com interesse tanto a correspondência do Diário da Corte, de Paulo Francis, como as noticias culturais de Ana Maria Bahiana - onde andará a cronista, pergunto-me agora que passo temporadas agradabilíssimas nos Estados Unidos, como esta que me levava a pensar em um artigo de dentro do caldeirão cultural chamado Estados Unidos da América.

Digo, pois, tudo isso depois de 25 anos de viagens frequentes aos EUA, e mais digo a você, leitor, que a descoberta do continente me faz hoje rir sozinho quando lembro das correspondências do passado – enviadas a nossos jornais diários por meus compatriotas Francis e Ana Maria.

Dela, eu me lembro do mal-entendido que lhe causara o uso do civilizado sinal de “4-way-Stop” – uma espécie de cruzamento virtual em que o condutor é o grande protagonista, exercendo o direito de ir e vir com respeito ao direito do outro. Este sinal de “parar-para os quatro cantos” que não tem tradução em nosso idioma, tampouco na nossa sinalização de trânsito, parte do pressuposto de que todos respeitam o direito do Outro.

É, pois, mais um símbolo do que um “sinal-de-transito”, um marco da boa convivência no transito, que nada tem de comportamento de Western (velho oeste, como queria a cronista) e e um reflexo a mais do modo como o cidadão norte-americano se porta de forma civilizada seja numa parada obrigatória de trânsito, seja no respeito as filas e no exercício de outros símbolos de cortesia de que os norte-americanos sao professores para nos que vivemos abaixo do Equador.

Hoje me questiono sobre a letra de música de um certo compositor baiano que identificava "a America católica" e seu aparente desrespeito as regras de transito e a aderência preferencial ao relativismo do nosso tempo.

A decadência dos costumes se faz presente em todas as culturas e em todas as comunidades, mas os Estados Unidos dão mostra de saudável manutenção da Ordem, em meio a um caos de auto-deterioração que começa justamente pelos que aqui vieram com o propósito de "bombardeio do sistema por dentro deste" - exemplo mais do que provado pelo pensador Olavo de Carvalho ao analisar, por exemplo, a presença dos filósofos alemães da chamada Escola de Frankfurt. Não sendo o propósito desta crônica nada alem de anotações de reminiscências, deixo o assunto mais doloroso para outra oportunidade.

Por ora, deleito-me com a limpeza, a ordem e a prosperidade de uma pequena comunidade no meio do deserto do Coachella Valley, na California, onde aprecio as sutilezas da Arte reunida no Museu local, na pequena cidade de Palm Springs, que tem, além de tudo uma importante e referencial mostra de cinema anual, desde o final dos anos 1990.

[caption id="attachment_117025" align="aligncenter" width="300"]

Paradoxalmente, um francês vem a ser relevante para que eu comece a amar a America. Falo de Albert Camus ("o estrangeiro numa terra estranha: New York") que li antes de minha primeira viagem a NY para formar um juízo mais, digamos, maduro dos fatos. Incluí nessas leituras preliminares um Joaquim Nabuco ("Minha formação"), de onde me lembro ter retirado bons insights sobre uma viagem do grande abolicionista aos EUA.

Depois disso, vieram o trabalho e a necessidade de aprender o idioma dos negócios - quando, costumava brincar que aprender o francês não havia me adicionado nem um centavo a minha renda ou Destino. Foi uma fase em que me vi compreendendo via indireta a importância da América em minha vida (e como teria sido diferente na vida do Brasil), desde a leitura de Tocqueville até à compreensão de uma cultura que não é (e nunca foi) apenas movida pelo pragmatismo e pela superficialidade, muito pelo contrário.

Vimos, com o passar dos anos, a democracia na América consolidar-se a cada lance de alternância no Poder e pelos avanços no campo em que seus opositores mais a desdenhavam.

Pela vez primeira em que vim a America, ainda não dominava o idioma a ponto de descobrir as nuances de comunicação e de sofisticação escondidas nas aparentes atitudes consideradas superficiais. Por exemplo, nos negócios, em que eu começava então a me movimentar como parceiro de uma empresa norte-americana de software, de saudosa memória (Lotus Co.).

Quando consegui ler o primeiro livrinho de duas mil palavras na língua de Walt Whitman, pensei que poderia avançar e me via extremamente interessado em compreender não apenas a literatura, mas a música e os hábitos do povo e sua aparente concordância com tudo, as regras antes de tudo nos jogos e na convivência social.

Veio a segunda geração dos Amaral Queiroz com uma forte decisão de tirar o melhor da América, além das canções, da Coca-Cola e das calças jeans. Eis, pois, que uma filha se inscreve, de forma um tanto surpreendente, para uma bolsa numa Universidade e por aqui fica, estudando e buscando no pais das oportunidades, o seu espaço de jovem adulta.

Aprofundamos o trabalho para acompanhar a disparidade das nossas moedas e resistimos. Vimos a primeira e a segunda filhas conseguirem suas formações em boas escolas, com especializações em universidades americanas e aqui viverem por curto e longo períodos, respectivamente da mais jovem para a mais velha, tendo esta nos dado dois netos de dupla nacionalidade (brazuca-americanos).

Já estava, então, este velho Queiroz de posse dos elementos para também dar seus saltos e redigir a sua própria crônica da América. Acompanhava com interesse tanto a correspondência do Diário da Corte, de Paulo Francis, como as noticias culturais de Ana Maria Bahiana - onde andará a cronista, pergunto-me agora que passo temporadas agradabilíssimas nos Estados Unidos, como esta que me levava a pensar em um artigo de dentro do caldeirão cultural chamado Estados Unidos da América.

Digo, pois, tudo isso depois de 25 anos de viagens frequentes aos EUA, e mais digo a você, leitor, que a descoberta do continente me faz hoje rir sozinho quando lembro das correspondências do passado – enviadas a nossos jornais diários por meus compatriotas Francis e Ana Maria.

Dela, eu me lembro do mal-entendido que lhe causara o uso do civilizado sinal de “4-way-Stop” – uma espécie de cruzamento virtual em que o condutor é o grande protagonista, exercendo o direito de ir e vir com respeito ao direito do outro. Este sinal de “parar-para os quatro cantos” que não tem tradução em nosso idioma, tampouco na nossa sinalização de trânsito, parte do pressuposto de que todos respeitam o direito do Outro.

É, pois, mais um símbolo do que um “sinal-de-transito”, um marco da boa convivência no transito, que nada tem de comportamento de Western (velho oeste, como queria a cronista) e e um reflexo a mais do modo como o cidadão norte-americano se porta de forma civilizada seja numa parada obrigatória de trânsito, seja no respeito as filas e no exercício de outros símbolos de cortesia de que os norte-americanos sao professores para nos que vivemos abaixo do Equador.

Hoje me questiono sobre a letra de música de um certo compositor baiano que identificava "a America católica" e seu aparente desrespeito as regras de transito e a aderência preferencial ao relativismo do nosso tempo.

A decadência dos costumes se faz presente em todas as culturas e em todas as comunidades, mas os Estados Unidos dão mostra de saudável manutenção da Ordem, em meio a um caos de auto-deterioração que começa justamente pelos que aqui vieram com o propósito de "bombardeio do sistema por dentro deste" - exemplo mais do que provado pelo pensador Olavo de Carvalho ao analisar, por exemplo, a presença dos filósofos alemães da chamada Escola de Frankfurt. Não sendo o propósito desta crônica nada alem de anotações de reminiscências, deixo o assunto mais doloroso para outra oportunidade.

Por ora, deleito-me com a limpeza, a ordem e a prosperidade de uma pequena comunidade no meio do deserto do Coachella Valley, na California, onde aprecio as sutilezas da Arte reunida no Museu local, na pequena cidade de Palm Springs, que tem, além de tudo uma importante e referencial mostra de cinema anual, desde o final dos anos 1990.

[caption id="attachment_117025" align="aligncenter" width="300"] DOUGLASS CROCKWELL (1904-1968) "BOY DOODLING ON MASTHEAD (DOODLER)" (1937), oleo sobre tela. (c) The Saturday Evening Post ilustr.[/caption]

O que está no cerne do êxito da democracia na América é o respeito à Ordem, fundamentada nos valores cristãos da sociedade e no respeito às minorias. Tocqueville já alertava sobre as fraquezas da incipiente democracia – a tirania das maiorias e a escravidão. Ora, eis que estes se mostraram como o ovo da serpente para o que veio a se tornar a ditadura das minorias sobre uma maioria silenciosa. Esta é (ou foi) uma das razões do êxito na eleição de Donald Trump, justamente, esta sintonia com estes valores da maioria silenciosa e cansada da imposição de costumes e hábitos estranhos a tradição norte-americana.

Os anos Obama foram uma demonstração contumaz de desconstrução destes valores. Um exemplo emblemático (e bizarro) são os banheiros públicos para ambos os sexos (onde se tem o "direito" de ir ao banheiro com gays e lésbicas), enfim, uma aberração comportamental que em nada se coaduna com a América puritana. Sabe-se que a escravidão foi resolvida numa guerra civil e as minorias se impuseram com a primazia de dois outros valores: a liberdade de imprensa (a incrível força da primeira emenda) e o primado das liberdades individuais, que dispõe para o cidadão um leque de escolhas e de oportunidades infindas.

Dan Rather, jornalista norte-americano da velha escola, testado em diversas mídias e eras resume o patriotismo, em seu mais recente livro: "patriotismo exige muito trabalho, conhecimento e engajamento com aqueles que são diferentes de você, além de imparcialidade diante das leis e das oportunidades, o que exige de todos tomar juntos o partido das boas causas. Isso é uma das coisas de que mais gosto nos Estados Unidos como nação não apenas de sonhadores, mas como "os de pés no chão" (fixers versus dreamers). Nós todos olharmos para nossa terra, nosso povo e dizemos continuamente: isso não é o melhor que podemos fazer, nós podemos ser melhores" ("What unites us: reflections on patriotism", Rather & Elliot Kirschner, Algonquin, 2017).

Mas não é a realidade minha matéria e sim a “representação da realidade”, e sinto-me mais à vontade no domínio da arte com que a América mais me atraiu. A arte de Emily Dickinson, Walt Whitman, T.S. Eliot (embora mais inglês do que norte-americano), de Robert Frost, Elizabeth Bishop e Willa Cather – para não passar de uma meia-dúzia de amados autores, dão-me a expressão maior da América que se me tornou eterna e país a ser considerado como segunda pátria.

Nestas crônicas que saem de um diário do centro do poder pretendo explicitar como este amor se deu e como ele se mantém forte a cada dia, como a recordar que entre a França de Camus e a América de Frost, havia de tomar um caminho.

Duas estradas separavam-se num bosque amarelo,

Que pena não poder seguir por ambas

Numa só viagem: muito tempo fiquei

Mirando uma até onde enxergava,

Quando se perdia entre os arbustos;

Depois tomei a outra, igualmente bela

E que teria talvez maior apelo,

Pois era relvada e fora de uso;

Embora na verdade, o trânsito

As tivesse gasto quase o mesmo,

E nessa manhã nas duas houvesse

Folhas que os passos não enegreceram.

Oh, reservei a primeira para outro dia!

Mas sabia como caminhos sucedem a caminhos

E duvidava se alguma vez lá voltaria.

É com um suspiro que agora conto isto,

Tanto, tanto tempo já passado:

Duas estradas separavam-se num bosque e eu —

Eu segui pela menos viajada

E isso fez a diferença toda.

“A estrada não tomada” (The road not taken, Robert Frost), tradução do poeta José Alberto Oliveira, in Rosa do Mundo, 2001 poemas para o futuro.

Adalberto de Queiroz, 62, poeta e jornalista, autor de “O rio incontornável” (Mondrongo, 2018).

DOUGLASS CROCKWELL (1904-1968) "BOY DOODLING ON MASTHEAD (DOODLER)" (1937), oleo sobre tela. (c) The Saturday Evening Post ilustr.[/caption]

O que está no cerne do êxito da democracia na América é o respeito à Ordem, fundamentada nos valores cristãos da sociedade e no respeito às minorias. Tocqueville já alertava sobre as fraquezas da incipiente democracia – a tirania das maiorias e a escravidão. Ora, eis que estes se mostraram como o ovo da serpente para o que veio a se tornar a ditadura das minorias sobre uma maioria silenciosa. Esta é (ou foi) uma das razões do êxito na eleição de Donald Trump, justamente, esta sintonia com estes valores da maioria silenciosa e cansada da imposição de costumes e hábitos estranhos a tradição norte-americana.

Os anos Obama foram uma demonstração contumaz de desconstrução destes valores. Um exemplo emblemático (e bizarro) são os banheiros públicos para ambos os sexos (onde se tem o "direito" de ir ao banheiro com gays e lésbicas), enfim, uma aberração comportamental que em nada se coaduna com a América puritana. Sabe-se que a escravidão foi resolvida numa guerra civil e as minorias se impuseram com a primazia de dois outros valores: a liberdade de imprensa (a incrível força da primeira emenda) e o primado das liberdades individuais, que dispõe para o cidadão um leque de escolhas e de oportunidades infindas.

Dan Rather, jornalista norte-americano da velha escola, testado em diversas mídias e eras resume o patriotismo, em seu mais recente livro: "patriotismo exige muito trabalho, conhecimento e engajamento com aqueles que são diferentes de você, além de imparcialidade diante das leis e das oportunidades, o que exige de todos tomar juntos o partido das boas causas. Isso é uma das coisas de que mais gosto nos Estados Unidos como nação não apenas de sonhadores, mas como "os de pés no chão" (fixers versus dreamers). Nós todos olharmos para nossa terra, nosso povo e dizemos continuamente: isso não é o melhor que podemos fazer, nós podemos ser melhores" ("What unites us: reflections on patriotism", Rather & Elliot Kirschner, Algonquin, 2017).

Mas não é a realidade minha matéria e sim a “representação da realidade”, e sinto-me mais à vontade no domínio da arte com que a América mais me atraiu. A arte de Emily Dickinson, Walt Whitman, T.S. Eliot (embora mais inglês do que norte-americano), de Robert Frost, Elizabeth Bishop e Willa Cather – para não passar de uma meia-dúzia de amados autores, dão-me a expressão maior da América que se me tornou eterna e país a ser considerado como segunda pátria.

Nestas crônicas que saem de um diário do centro do poder pretendo explicitar como este amor se deu e como ele se mantém forte a cada dia, como a recordar que entre a França de Camus e a América de Frost, havia de tomar um caminho.

Duas estradas separavam-se num bosque amarelo,

Que pena não poder seguir por ambas

Numa só viagem: muito tempo fiquei

Mirando uma até onde enxergava,

Quando se perdia entre os arbustos;

Depois tomei a outra, igualmente bela

E que teria talvez maior apelo,

Pois era relvada e fora de uso;

Embora na verdade, o trânsito

As tivesse gasto quase o mesmo,

E nessa manhã nas duas houvesse

Folhas que os passos não enegreceram.

Oh, reservei a primeira para outro dia!

Mas sabia como caminhos sucedem a caminhos

E duvidava se alguma vez lá voltaria.

É com um suspiro que agora conto isto,

Tanto, tanto tempo já passado:

Duas estradas separavam-se num bosque e eu —

Eu segui pela menos viajada

E isso fez a diferença toda.

“A estrada não tomada” (The road not taken, Robert Frost), tradução do poeta José Alberto Oliveira, in Rosa do Mundo, 2001 poemas para o futuro.

Adalberto de Queiroz, 62, poeta e jornalista, autor de “O rio incontornável” (Mondrongo, 2018).

Fontes: Livro de RATHER, Dan. e Elliot Kirschner, Algonquin, 2017. Sobre Tocqueville, ler a resenha de Felipe Pimenta, neste link.

Em três sessões na programação de “O Amor, a Morte e as Paixões”, são exibidos filmes produzidos por membros do CAM, criado em 1977, responsável pela formação de uma boa safra de cineastas e críticos de cinema em Goiás