Opção cultural

Não é tão simples traduzir um soneto de treze versos! Sobretudo se escrito por alguém como H. P. Lovecraft e dedicado a ninguém menos que Edgar Allan Poe

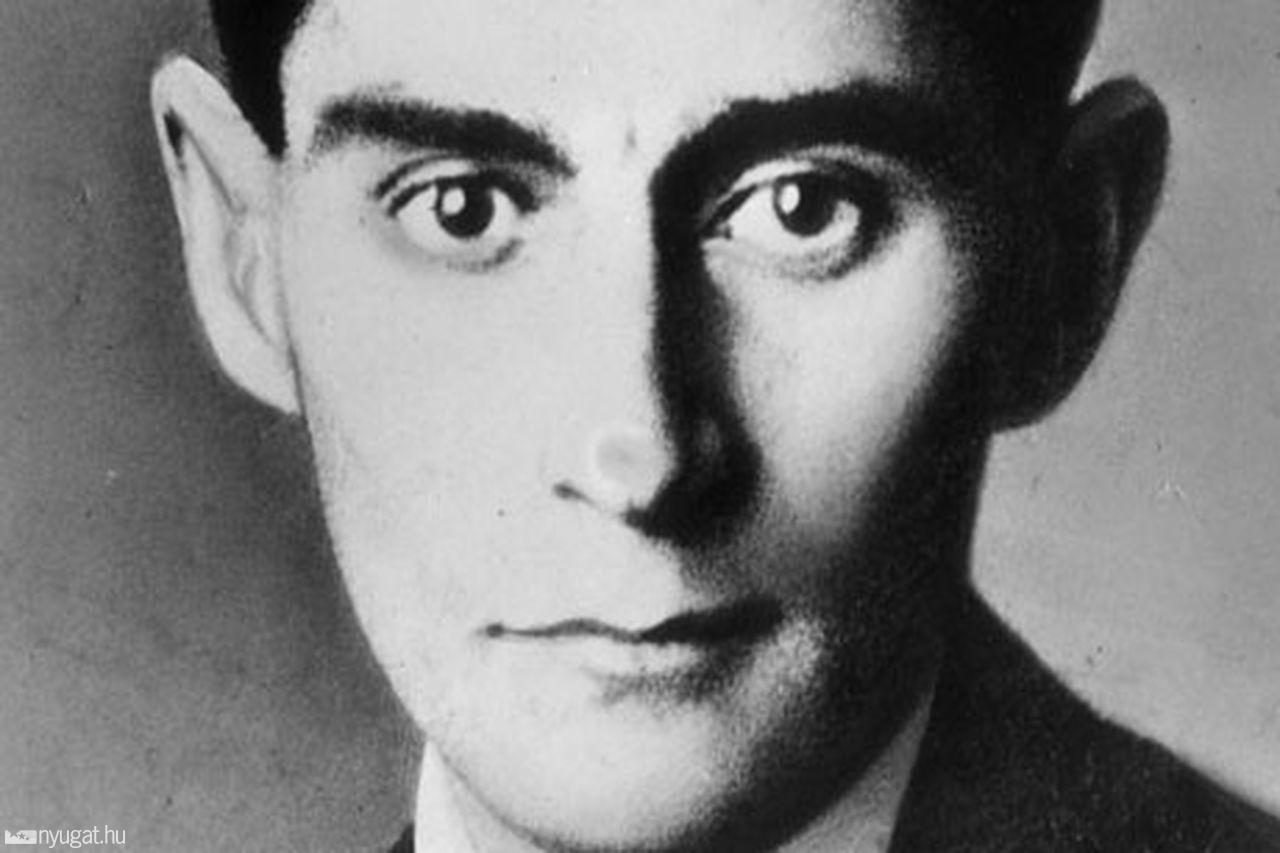

[caption id="attachment_88381" align="aligncenter" width="620"] H. P. Lovecraft, mestre do gênero do horror[/caption]

Pedro Mohallem

Especial para o Jornal Opção

Edgar Allan Poe (1809 - 1849) é um daqueles casos curiosos na Literatura: ao mesmo tempo em que é venerado por escritores como Baudelaire (que via nele o arquétipo do poéte maudit) e Mallarmé (impressionado com seu virtuosismo técnico), é desprezado por outros como T. S. Eliot (que considerava sua escrita genial... para um pré-adolescente) e Henry James (que em dado momento afirmara que todo entusiasmo por Poe e seu trabalho é sinal de um nível primitivo de reflexão). Estudos analíticos do verso à parte, o que não se pode negar é a influência de seu trabalho sobre os escritores que se seguiriam, sobretudo os decadentes, dos franceses aos brasileiros. E é incrível como, na cultura pop, Poe é quase uma deidade: mesmo quem detesta poesia deixa um "NEVERMORE" bem grande gravado no plano de fundo do computador ou na capa do facebook. Dessa admiração e respeito pelo homem cujos versos amargos foram justificados pela vida ainda mais amarga, nasceram diversas homenagens -- a mais famosa, talvez, Le tombeau d'Edgar Poe, de Mallarmé:

Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change,

Le Poète suscite avec un glaive nu

Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu

Que la mort triomphait dans cette voix étrange !

Eux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange

Donner un sens plus pur aux mots de la tribu,

Proclamèrent très haut le sortilège bu

Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.

Du sol et de la nue hostiles, ô grief!

Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief

Dont la tombe de Poe éblouissante s'orne

Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur

Que ce granit du moins montre à jamais sa borne

Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.

na qual lemos, em tradução de Augusto de Campos:

Tal que a Si-mesmo enfim a Eternidade o guia,

O Poeta suscita com o gládio erguido

Seu século espantado por não ter sabido

Que nessa estranha voz a morte se insurgia!

Vil sobressalto de hidra ante o anjo que urgia

Um sentido mais puro às palavras da tribo,

Proclamaram bem alto o sortilégio atribu-

Ído à onda sem honra de uma negra orgia.

Do solo e céu hostis, ó dor! Se o que descrevo -

A idéia sob - não esculpir baixo-relevo

Que ao túmulo de Poe luminescente indique,

Calmo bloco caído de um desastre obscuro,

Que este granito ao menos seja eterno dique

Aos vôos da Blasfêmia esparsos no futuro.

[caption id="attachment_88382" align="alignleft" width="300"]

H. P. Lovecraft, mestre do gênero do horror[/caption]

Pedro Mohallem

Especial para o Jornal Opção

Edgar Allan Poe (1809 - 1849) é um daqueles casos curiosos na Literatura: ao mesmo tempo em que é venerado por escritores como Baudelaire (que via nele o arquétipo do poéte maudit) e Mallarmé (impressionado com seu virtuosismo técnico), é desprezado por outros como T. S. Eliot (que considerava sua escrita genial... para um pré-adolescente) e Henry James (que em dado momento afirmara que todo entusiasmo por Poe e seu trabalho é sinal de um nível primitivo de reflexão). Estudos analíticos do verso à parte, o que não se pode negar é a influência de seu trabalho sobre os escritores que se seguiriam, sobretudo os decadentes, dos franceses aos brasileiros. E é incrível como, na cultura pop, Poe é quase uma deidade: mesmo quem detesta poesia deixa um "NEVERMORE" bem grande gravado no plano de fundo do computador ou na capa do facebook. Dessa admiração e respeito pelo homem cujos versos amargos foram justificados pela vida ainda mais amarga, nasceram diversas homenagens -- a mais famosa, talvez, Le tombeau d'Edgar Poe, de Mallarmé:

Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change,

Le Poète suscite avec un glaive nu

Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu

Que la mort triomphait dans cette voix étrange !

Eux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange

Donner un sens plus pur aux mots de la tribu,

Proclamèrent très haut le sortilège bu

Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.

Du sol et de la nue hostiles, ô grief!

Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief

Dont la tombe de Poe éblouissante s'orne

Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur

Que ce granit du moins montre à jamais sa borne

Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.

na qual lemos, em tradução de Augusto de Campos:

Tal que a Si-mesmo enfim a Eternidade o guia,

O Poeta suscita com o gládio erguido

Seu século espantado por não ter sabido

Que nessa estranha voz a morte se insurgia!

Vil sobressalto de hidra ante o anjo que urgia

Um sentido mais puro às palavras da tribo,

Proclamaram bem alto o sortilégio atribu-

Ído à onda sem honra de uma negra orgia.

Do solo e céu hostis, ó dor! Se o que descrevo -

A idéia sob - não esculpir baixo-relevo

Que ao túmulo de Poe luminescente indique,

Calmo bloco caído de um desastre obscuro,

Que este granito ao menos seja eterno dique

Aos vôos da Blasfêmia esparsos no futuro.

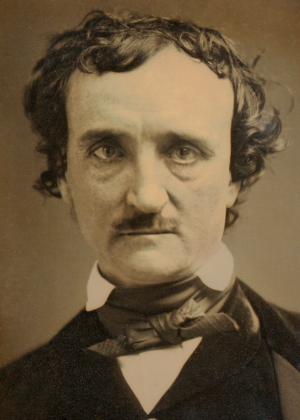

[caption id="attachment_88382" align="alignleft" width="300"] Edgar Allan Poe, autor do célebre poema "O Corvo"[/caption]

Outra menos famosa, porém não menos interessante é a que me propus traduzir, de autoria de Howard Phillips Lovecraft (1890 - 1937). A maior dificuldade encontrada nesse curioso soneto de 13 versos não foi nem a manutenção das rimas em -ore na primeira estrofe, possivelmente uma referência ao já mencionado "Nevermore" do The Raven (que traduzi em -ais/az/ás, visto que é de nosso feitio recriar a célebre fala do corvo como "Nunca Mais"), nem o fato de Lovecraft espremer um monte de significado em tão poucas sílabas, o que me obrigou a verter os pentâmetros em alexandrinos. O problema, mesmo, foi manter o bendito acróstico. Basicamente, esse acróstico é a razão de o poema ser o que é, isto é, um soneto de 13 versos. Seria no mínimo incoerente traduzir um soneto de 13 versos desprezando a principal razão de ele assim o ser. Claro, isso implicou alterações na construção de alguns versos (às vezes dava tão certo, mas a letra não batia...), e embora não haja prejuízo de sentido, cada distanciamento formal, sintático e vocabular se amenizaria sem o acróstico. Todavia, novamente, nada compensaria a perda do nome que, como um espectro, caminha sobre o poema, invisível ao olhar comum, revelado somente aos que conhecem os segredos do Verso...

Combatido o bom combate, posta minha versão na gaveta, tive contato com a tradução de Renato Suttana, que também verteu em dodecassílabos, mantendo a rima e sobretudo o acróstico. Um trabalho admirável, presente em sua antologia poética traduzida de H. P. Lovecraft, que o leitor encontrará à venda em e-book na Amazon.

Sem mais delongas...

***

IN A SEQUESTER'D PROVIDENCE CHURCHYARD WHERE ONCE POE WALK'D

Eternal brood the shadows on this ground,

Dreaming of centuries that have gone before;

Great elms rise solemnly by slab and mound,

Arch’d high above a hidden world of yore.

Round all the scene a light of memory plays,

And dead leaves whisper of departed days,

Longing for sights and sounds that are no more.

Lonely and sad, a spectre glides along

Aisles where of old his living footsteps fell;

No common glance discerns him, tho’ his song

Peals down thro’ time with a mysterious spell:

Only the few who sorcery’s secret know

Espy amidst these tombs the shade of Poe.

EM UM ERMO CEMITÉRIO DE PROVIDENCE POR ONDE POE ANDARA

Eterno é o cismar das sombras no terreiro,

Devaneando o outrora em séculos atrás;

Grave olmedal se eleva entre lousa e outeiro,

Arqueado sobre um mundo oculto que ora jaz.

Rodeando a cena, atua o lume da memória,

As folhas secas, num cicio, contam a história

Levadas por visões e sons de nunca mais.

Lastimoso e só, um espectro adeja sobre

Alas onde seus pés, vivos, deitaram pouso;

Não se avulta ante o olhar comum, embora dobre

P'lo tempo sua canção com um verso misterioso:

Os poucos a quem tal feitiço se mostrou

Entre estas tumbas veem a sombra de Edgar Poe.

(Publicado originalmente no blog Esta Pouca Cinza Fria )

Pedro Mohallem é graduando em Letras Português-Inglês pela Universidade de São Paulo (USP)

Edgar Allan Poe, autor do célebre poema "O Corvo"[/caption]

Outra menos famosa, porém não menos interessante é a que me propus traduzir, de autoria de Howard Phillips Lovecraft (1890 - 1937). A maior dificuldade encontrada nesse curioso soneto de 13 versos não foi nem a manutenção das rimas em -ore na primeira estrofe, possivelmente uma referência ao já mencionado "Nevermore" do The Raven (que traduzi em -ais/az/ás, visto que é de nosso feitio recriar a célebre fala do corvo como "Nunca Mais"), nem o fato de Lovecraft espremer um monte de significado em tão poucas sílabas, o que me obrigou a verter os pentâmetros em alexandrinos. O problema, mesmo, foi manter o bendito acróstico. Basicamente, esse acróstico é a razão de o poema ser o que é, isto é, um soneto de 13 versos. Seria no mínimo incoerente traduzir um soneto de 13 versos desprezando a principal razão de ele assim o ser. Claro, isso implicou alterações na construção de alguns versos (às vezes dava tão certo, mas a letra não batia...), e embora não haja prejuízo de sentido, cada distanciamento formal, sintático e vocabular se amenizaria sem o acróstico. Todavia, novamente, nada compensaria a perda do nome que, como um espectro, caminha sobre o poema, invisível ao olhar comum, revelado somente aos que conhecem os segredos do Verso...

Combatido o bom combate, posta minha versão na gaveta, tive contato com a tradução de Renato Suttana, que também verteu em dodecassílabos, mantendo a rima e sobretudo o acróstico. Um trabalho admirável, presente em sua antologia poética traduzida de H. P. Lovecraft, que o leitor encontrará à venda em e-book na Amazon.

Sem mais delongas...

***

IN A SEQUESTER'D PROVIDENCE CHURCHYARD WHERE ONCE POE WALK'D

Eternal brood the shadows on this ground,

Dreaming of centuries that have gone before;

Great elms rise solemnly by slab and mound,

Arch’d high above a hidden world of yore.

Round all the scene a light of memory plays,

And dead leaves whisper of departed days,

Longing for sights and sounds that are no more.

Lonely and sad, a spectre glides along

Aisles where of old his living footsteps fell;

No common glance discerns him, tho’ his song

Peals down thro’ time with a mysterious spell:

Only the few who sorcery’s secret know

Espy amidst these tombs the shade of Poe.

EM UM ERMO CEMITÉRIO DE PROVIDENCE POR ONDE POE ANDARA

Eterno é o cismar das sombras no terreiro,

Devaneando o outrora em séculos atrás;

Grave olmedal se eleva entre lousa e outeiro,

Arqueado sobre um mundo oculto que ora jaz.

Rodeando a cena, atua o lume da memória,

As folhas secas, num cicio, contam a história

Levadas por visões e sons de nunca mais.

Lastimoso e só, um espectro adeja sobre

Alas onde seus pés, vivos, deitaram pouso;

Não se avulta ante o olhar comum, embora dobre

P'lo tempo sua canção com um verso misterioso:

Os poucos a quem tal feitiço se mostrou

Entre estas tumbas veem a sombra de Edgar Poe.

(Publicado originalmente no blog Esta Pouca Cinza Fria )

Pedro Mohallem é graduando em Letras Português-Inglês pela Universidade de São Paulo (USP)

“O velho Lêdo Ivo, como certo personagem de Bergman, há muito jogava calmamente seu xadrez com a morte. O cenário, porém, não era em preto e branco, e o nórdico mar de fundo de O sétimo selo era o mar gaio de Alagoas”

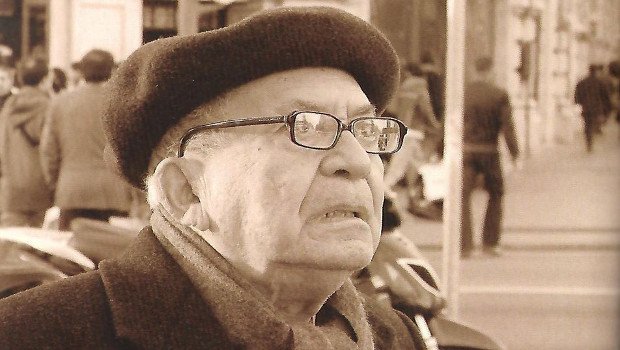

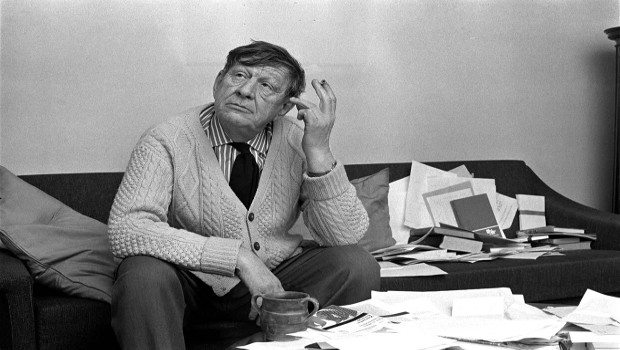

[caption id="attachment_88360" align="aligncenter" width="620"] Lêdo Ivo contemplativo | Imagem da contracapa do livro "Aurora"[/caption]

Wladimir Saldanha

Especial para o Jornal Opção

Em Aurora (Rio de Janeiro: Contracapa Editora, 2016. 125 páginas), o leitor encontrará um Lêdo Ivo aparentemente límpido, muitas vezes de marcado prosaísmo; mas a facilidade esconde cerrada dimensão intratextual: “Levantou-se da terra uma roxa alvorada/ num claro desafio ao sol esbraseado/ e à nuvem emudecida que no céu passava”. Simples, à primeira vista; para certos paladares exigentes, talvez uma poesia demasiado entregue e discursiva, desde o grito epifânico do poema-título, Aurora, até uma cantante Serenata final. Mas, que amanhecer é esse, não de madrugada e, sim, sob o sol esbraseado? Lá está o adjetivo, meio imperceptível no seu contrassenso. Vejamos todo o poema – O Desafio que seu título nos propõe:

O DESAFIO

Foi em algum lugar, foi onde a relva cresce

e o mundo se dispersa e uma fogueira arde.

Foi onde o sol clareia estações desterradas

e um seio nu afronta a vontade da treva.

Onde a sombra ensombrece os dias sepultados

e no verão persiste um cheiro de jasmim

e uma abelha dourada pousa na corola

da majestosa flor que reina no jardim.

Foi onde fervilhava o rumor das charnecas

e as águas de um riacho fulgiam nas pedras

e a manhã respirava a promessa da vida.

Levantou-se da terra uma roxa alvorada

num claro desafio ao sol esbraseado

e à nuvem emudecida que no céu passava.

Roxa é a alvorada que afronta (desafia) o sol esbraseado: o poeta discretamente parece brincar com a epígrafe geral de Góngora, que fala do “paso rojo de la blanca aurora”, mas o falso cognato do espanhol, na aurora de Lêdo Ivo, é mesmo tirante a violeta, não o rubro do verso barroco. Referimo-nos a tais jogos entre o espanhol e o português na primeira parte deste estudo (link abaixo à esquerda); em outro soneto do livro, fica ainda mais evidente a apropriação: “Silenciosa e roxa e branca aurora” é o primeiro verso e, nos tercetos, sabemo-la um “derramamento de ouro e sol purpúreo,// golfo rubro no azul despetalado,/ amarelo e lilás no céu ferido,// filha da sombra, súbito murmúrio/ no silêncio do mundo despertado,/ pão de luz entre os homens repartido” (Novo Soneto da Aurora).

[relacionadas artigos=" 87814 "]

Esse amanhecer de exéquias nos evoca dois livros anteriores do autor, marcados pela reflexão sobre a morte. Um é Mormaço – o último publicado em vida do poeta, no qual a proximidade da morte é associada à atmosfera acachapante, ensolarada mas sem aragem; o outro é Réquiem, o livro-poema publicado em 2008, em que Lêdo Ivo pranteia a perda da amada. Neste último, a ambiência é a localidade de Barra de São Miguel, em Alagoas, com a memória dos antropófagos caetés, dos quais descendia o poeta (o que lhe servira, durante a vida, para inúmeros motes contra os “antropófagos de papel” de 1922).

Em Réquiem se constrói a identificação entre morte e fogo, a que parece remeter o segundo verso de O desafio, passando pelo calor causticante de Mormaço: “Na noite crematória, a morte é uma fogueira”. O mar de Réquiem, mar da barra de São Miguel, exsurge como um elemento de dissolução que “apaga todos os naufrágios/ e todo fogo se extingue, todo fogo dourado/ se alastra e se extingue no silêncio do mundo”.

[caption id="attachment_88363" align="alignleft" width="150"]

Lêdo Ivo contemplativo | Imagem da contracapa do livro "Aurora"[/caption]

Wladimir Saldanha

Especial para o Jornal Opção

Em Aurora (Rio de Janeiro: Contracapa Editora, 2016. 125 páginas), o leitor encontrará um Lêdo Ivo aparentemente límpido, muitas vezes de marcado prosaísmo; mas a facilidade esconde cerrada dimensão intratextual: “Levantou-se da terra uma roxa alvorada/ num claro desafio ao sol esbraseado/ e à nuvem emudecida que no céu passava”. Simples, à primeira vista; para certos paladares exigentes, talvez uma poesia demasiado entregue e discursiva, desde o grito epifânico do poema-título, Aurora, até uma cantante Serenata final. Mas, que amanhecer é esse, não de madrugada e, sim, sob o sol esbraseado? Lá está o adjetivo, meio imperceptível no seu contrassenso. Vejamos todo o poema – O Desafio que seu título nos propõe:

O DESAFIO

Foi em algum lugar, foi onde a relva cresce

e o mundo se dispersa e uma fogueira arde.

Foi onde o sol clareia estações desterradas

e um seio nu afronta a vontade da treva.

Onde a sombra ensombrece os dias sepultados

e no verão persiste um cheiro de jasmim

e uma abelha dourada pousa na corola

da majestosa flor que reina no jardim.

Foi onde fervilhava o rumor das charnecas

e as águas de um riacho fulgiam nas pedras

e a manhã respirava a promessa da vida.

Levantou-se da terra uma roxa alvorada

num claro desafio ao sol esbraseado

e à nuvem emudecida que no céu passava.

Roxa é a alvorada que afronta (desafia) o sol esbraseado: o poeta discretamente parece brincar com a epígrafe geral de Góngora, que fala do “paso rojo de la blanca aurora”, mas o falso cognato do espanhol, na aurora de Lêdo Ivo, é mesmo tirante a violeta, não o rubro do verso barroco. Referimo-nos a tais jogos entre o espanhol e o português na primeira parte deste estudo (link abaixo à esquerda); em outro soneto do livro, fica ainda mais evidente a apropriação: “Silenciosa e roxa e branca aurora” é o primeiro verso e, nos tercetos, sabemo-la um “derramamento de ouro e sol purpúreo,// golfo rubro no azul despetalado,/ amarelo e lilás no céu ferido,// filha da sombra, súbito murmúrio/ no silêncio do mundo despertado,/ pão de luz entre os homens repartido” (Novo Soneto da Aurora).

[relacionadas artigos=" 87814 "]

Esse amanhecer de exéquias nos evoca dois livros anteriores do autor, marcados pela reflexão sobre a morte. Um é Mormaço – o último publicado em vida do poeta, no qual a proximidade da morte é associada à atmosfera acachapante, ensolarada mas sem aragem; o outro é Réquiem, o livro-poema publicado em 2008, em que Lêdo Ivo pranteia a perda da amada. Neste último, a ambiência é a localidade de Barra de São Miguel, em Alagoas, com a memória dos antropófagos caetés, dos quais descendia o poeta (o que lhe servira, durante a vida, para inúmeros motes contra os “antropófagos de papel” de 1922).

Em Réquiem se constrói a identificação entre morte e fogo, a que parece remeter o segundo verso de O desafio, passando pelo calor causticante de Mormaço: “Na noite crematória, a morte é uma fogueira”. O mar de Réquiem, mar da barra de São Miguel, exsurge como um elemento de dissolução que “apaga todos os naufrágios/ e todo fogo se extingue, todo fogo dourado/ se alastra e se extingue no silêncio do mundo”.

[caption id="attachment_88363" align="alignleft" width="150"] Capa do livro "Mormaço"[/caption]

Isso justifica que o poeta se coloque em atitude de “espera” ante a “mesa do silêncio”, na primeira estância do livro-poema. A passagem da expectação para o convívio, podemos dizer que seria feita em Mormaço, onde, pela primeira vez na obra lediana, o signo silêncio é reiterativo. Se o “eu” lírico, retrospectivamente, confessará no Réquiem até então ter amado “o longo murmúrio nas estações ferroviárias”, em Mormaço, no poema A praça muda, vemos essa perplexidade ante o silêncio: “Ao sair do metrô/ Estação Cinelândia/ espantou-me o silêncio// que havia na cidade./ Ninguém ria ou falava./ Todos os transeuntes/ eram mudos fantasmas/ cuspidos pelo sol. [...]”. Em outro momento, a consciência poética com que arrematava sua obra é ainda mais notável:

A FALA FINAL

Já falei ao dia, hoje falo à noite.

Falei ao dia e ninguém me escutou.

Os homens passavam apressados

cada um com o seu tédio

seus embrulhos e suspiros.

Falei ao amor e era uma concha

que ressoava longe do mar.

Os anos de minha vida passaram tão rápidos

que nem sequer coube neles um vôo de pássaro.

Agora só falo à noite e às estrelas.

Só falo ao silêncio e à escuridão.

A mudança de atitude do sujeito lírico é marcada com uma grande visada na produção anterior: Lêdo Ivo, cuja poesia celebratória da vida desagradou inicialmente a alguns críticos de 1945 (não nos esqueçamos: essa é a geração do pós-guerra), agora assume o tom de pesar que lhe exigiam na juventude. Em outros poemas de Mormaço, o silêncio aparece ou é até o tema principal, alçado a título, como é o caso de O silêncio do mundo, ou de O silêncio esperado – este, claramente remissivo aos versos iniciais de Réquiem: “Aqui estou, à espera do silêncio”.

Contudo, um dos conceitos fundamentais para entender a produção lediana é a palinódia. Nosso poeta não se compraz em construir um sentido único, mas em desdizer-se e assumir múltiplas perspectivas, todas elas unificadas sob o seu mesmo nome de autor, já que abandonara a meio caminho o que seria um esboço heteronímico – Teseu do Carmo – e repudiava, talvez com certa má-vontade, a celebrada legião de heterônimos pessoanos. A Lêdo Ivo não causava nenhum incômodo a palinódia pura, o poema que retifica ou contesta outro poema – e há exemplos não só livro a livro, mas às vezes numa mesma obra. Isso, evidentemente, cria uma dificuldade a mais para sua compreensão, torna-o particularmente difícil de ser antologiado e alvo fácil daquele tipo de leitura subjetiva que vai dar na superinterpretação apontada por Umberto Eco, ou seja: é relativamente simples achar o Lêdo Ivo que nos fala mais de perto, o Lêdo Ivo de nossas próprias crenças. Difícil será aceitá-lo em sua contradição fundadora... Quanto a Aurora, eis um dos momentos que parecem rever a perspectiva anterior, de Mormaço:

O ESTALIDO

São passos furtivos na escada.

Talvez seja apenas um eco da memória, uma sombra

que se esgueira no ar como uma nuvem ou um pássaro

ou a palavra desejada que atravessa o dia lunar

como um sopro da brisa marinha.

Sempre esperei o visitante que não veio.

Deixei inutilmente a porta aberta.

Perguntei e não obtive resposta.

Agora, para mim, tudo é irrelevante.

Para que perguntar? Para que responder?

Após o estalido do fim da escada virá o silêncio

que dispensa a pergunta e a resposta.

O “silêncio” agora é diferido: o poeta está por um átimo novamente em meio a rumores, estalidos que parecem significar. Indaga-se em outra peça: “Sou um mudo entre os que falam, ou alguém que fala entre os mudos?” (poema Escutar). Já o silêncio que aguarda não é o do luto anunciado em Réquiem e maximizado em Mormaço. É silêncio de outra ordem, silêncio de quem já tateia o indizível.

[caption id="attachment_88362" align="alignleft" width="150"]

Capa do livro "Mormaço"[/caption]

Isso justifica que o poeta se coloque em atitude de “espera” ante a “mesa do silêncio”, na primeira estância do livro-poema. A passagem da expectação para o convívio, podemos dizer que seria feita em Mormaço, onde, pela primeira vez na obra lediana, o signo silêncio é reiterativo. Se o “eu” lírico, retrospectivamente, confessará no Réquiem até então ter amado “o longo murmúrio nas estações ferroviárias”, em Mormaço, no poema A praça muda, vemos essa perplexidade ante o silêncio: “Ao sair do metrô/ Estação Cinelândia/ espantou-me o silêncio// que havia na cidade./ Ninguém ria ou falava./ Todos os transeuntes/ eram mudos fantasmas/ cuspidos pelo sol. [...]”. Em outro momento, a consciência poética com que arrematava sua obra é ainda mais notável:

A FALA FINAL

Já falei ao dia, hoje falo à noite.

Falei ao dia e ninguém me escutou.

Os homens passavam apressados

cada um com o seu tédio

seus embrulhos e suspiros.

Falei ao amor e era uma concha

que ressoava longe do mar.

Os anos de minha vida passaram tão rápidos

que nem sequer coube neles um vôo de pássaro.

Agora só falo à noite e às estrelas.

Só falo ao silêncio e à escuridão.

A mudança de atitude do sujeito lírico é marcada com uma grande visada na produção anterior: Lêdo Ivo, cuja poesia celebratória da vida desagradou inicialmente a alguns críticos de 1945 (não nos esqueçamos: essa é a geração do pós-guerra), agora assume o tom de pesar que lhe exigiam na juventude. Em outros poemas de Mormaço, o silêncio aparece ou é até o tema principal, alçado a título, como é o caso de O silêncio do mundo, ou de O silêncio esperado – este, claramente remissivo aos versos iniciais de Réquiem: “Aqui estou, à espera do silêncio”.

Contudo, um dos conceitos fundamentais para entender a produção lediana é a palinódia. Nosso poeta não se compraz em construir um sentido único, mas em desdizer-se e assumir múltiplas perspectivas, todas elas unificadas sob o seu mesmo nome de autor, já que abandonara a meio caminho o que seria um esboço heteronímico – Teseu do Carmo – e repudiava, talvez com certa má-vontade, a celebrada legião de heterônimos pessoanos. A Lêdo Ivo não causava nenhum incômodo a palinódia pura, o poema que retifica ou contesta outro poema – e há exemplos não só livro a livro, mas às vezes numa mesma obra. Isso, evidentemente, cria uma dificuldade a mais para sua compreensão, torna-o particularmente difícil de ser antologiado e alvo fácil daquele tipo de leitura subjetiva que vai dar na superinterpretação apontada por Umberto Eco, ou seja: é relativamente simples achar o Lêdo Ivo que nos fala mais de perto, o Lêdo Ivo de nossas próprias crenças. Difícil será aceitá-lo em sua contradição fundadora... Quanto a Aurora, eis um dos momentos que parecem rever a perspectiva anterior, de Mormaço:

O ESTALIDO

São passos furtivos na escada.

Talvez seja apenas um eco da memória, uma sombra

que se esgueira no ar como uma nuvem ou um pássaro

ou a palavra desejada que atravessa o dia lunar

como um sopro da brisa marinha.

Sempre esperei o visitante que não veio.

Deixei inutilmente a porta aberta.

Perguntei e não obtive resposta.

Agora, para mim, tudo é irrelevante.

Para que perguntar? Para que responder?

Após o estalido do fim da escada virá o silêncio

que dispensa a pergunta e a resposta.

O “silêncio” agora é diferido: o poeta está por um átimo novamente em meio a rumores, estalidos que parecem significar. Indaga-se em outra peça: “Sou um mudo entre os que falam, ou alguém que fala entre os mudos?” (poema Escutar). Já o silêncio que aguarda não é o do luto anunciado em Réquiem e maximizado em Mormaço. É silêncio de outra ordem, silêncio de quem já tateia o indizível.

[caption id="attachment_88362" align="alignleft" width="150"] Capa do livro "Aurora"[/caption]

“Deixei inutilmente a porta aberta” – diz um dos versos do poema transcrito. Dediquemos algum espaço a essa percepção, pois outro signo de Mormaço revisto em Aurora é bem esse – o da “porta”. Há muitos exemplos, em toda a poesia do autor, de como tal substantivo se ergue à categoria de símbolo agenciador de sugestões, pedra angular de sua dicção. Não podemos, aqui, historiar todo o percurso. Fiquemos com algumas aparições de Mormaço: ali há uma “porta sem chave” que não é jamais aberta (O segredo irrevelado); uma porta que não existe ou não se sabe onde exista – é antes uma “chave sem porta/ que fulgura sozinha” (A saída); uma sombra inextinguível “junto à porta entreaberta” (A última lição); e, em certo poema de amor em meio à maioria lutulenta, diz o poeta que o “dia se abre/ como uma porta/ para que passes” (Além da noite escura).

Essa última perspectiva parece ganhar força em Aurora. Ao postar-se Atrás da porta cerrada, e aparentemente negar uma continuidade da existência depois da morte – “Não há nada atrás da porta./ Nenhum céu para que vivas/ entre os anjos radiosos” –, estaria Lêdo Ivo jogando com o nosso vocábulo português, cerrada, no sentido de porta encostada ou fechada sem tranca (cf. Dicionário Priberam), e o espanhol cerrada, correlato quase transparente de fechada?

Diante do andamento da obra, temos a nossa confirmação nesse pequeno e belo poema:

OS DOIS LADOS

No outro lado da noite alguém gritava.

No outro lado do muro eles se amavam

e espalhavam murmúrios e gemidos.

Todas as portas estavam fechadas.

A vida era um segredo, era um suspiro.

E o amor lavrava doido e revirado.

Amar de um lado só já não bastava?

Era cara e coroa, era em dois lados,

moeda que a si mesma se pagava.

Aqui se reencontram os amantes apartados em Réquiem. A porta fechada – ou apenas cerrada – agora nada interdita: protege. Já não poderia o poeta confirmar as amargas palavras de Réquiem: “O que perdi, perdi para sempre”. Aurora é mais um lance – e no particular da lírica amorosa, o último – de um longo jogo entre crença e ceticismo, que por vezes faz a obra de Lêdo Ivo identificar-se com uma postura deísta, de um Deus ausente da criação, e em outras se reaproxima do sentido cristão de seus primeiros livros, quando dizia, na Ode ao crepúsculo, em 1946: “Ó meu Deus,...// Dai-me o que não tenho, o que não posso ter/ pois em meu combate com o anjo não busco senão o inefável”.

Em busca do “inefável”, palavra cara ao vocabulário simbolista que some da obra lediana desde Cântico (1949), o poeta continuará sua perquirição, e a fronteira da vida lhe será sempre um dos temas mais caros. O velho Lêdo Ivo, como certo personagem de Bergman, há muito jogava calmamente seu xadrez com a morte. O cenário, porém, não era em preto e branco, e o nórdico mar de fundo de O sétimo selo era o mar gaio de Alagoas. Ou os manguezais que o poeta converte em símbolo da mistura de elementos, água e terra no conúbio que uma lógica binária parece repelir, como nesse outro momento de Aurora:

(...)

Venho dos pântanos.

No céu claro de Rotterdam que se recusa a aceitar a imposição do escuro

a prolongada noite de verão cobra de mim promessas não cumpridas.

Na mesa do silêncio eu deposito minha desculpa e justificação.

Só mereço perdão e tolerância.

Venho dos pântanos e dos miasmas que fervilham na água negra das lagunas

e só trouxe comigo uma pátria perdida e a lembrança de um púbis bem-amado.

(...)

O púbis, como o seio que se entrevê no poema O desafio, citado inicialmente, são metonímias do “corpo bem-amado” de Réquiem: “Fui sempre amor no leito memorável/ e agora a minha mão errante só encontra a treva/ no lugar em que estava o corpo bem-amado.” E a terra natal alagoana, cenário do livro-poema – “pátria perdida”; “água negra das lagunas” – impõe-se a Rotterdam, na malha poética de Aurora.

[caption id="attachment_88364" align="alignleft" width="150"]

Capa do livro "Aurora"[/caption]

“Deixei inutilmente a porta aberta” – diz um dos versos do poema transcrito. Dediquemos algum espaço a essa percepção, pois outro signo de Mormaço revisto em Aurora é bem esse – o da “porta”. Há muitos exemplos, em toda a poesia do autor, de como tal substantivo se ergue à categoria de símbolo agenciador de sugestões, pedra angular de sua dicção. Não podemos, aqui, historiar todo o percurso. Fiquemos com algumas aparições de Mormaço: ali há uma “porta sem chave” que não é jamais aberta (O segredo irrevelado); uma porta que não existe ou não se sabe onde exista – é antes uma “chave sem porta/ que fulgura sozinha” (A saída); uma sombra inextinguível “junto à porta entreaberta” (A última lição); e, em certo poema de amor em meio à maioria lutulenta, diz o poeta que o “dia se abre/ como uma porta/ para que passes” (Além da noite escura).

Essa última perspectiva parece ganhar força em Aurora. Ao postar-se Atrás da porta cerrada, e aparentemente negar uma continuidade da existência depois da morte – “Não há nada atrás da porta./ Nenhum céu para que vivas/ entre os anjos radiosos” –, estaria Lêdo Ivo jogando com o nosso vocábulo português, cerrada, no sentido de porta encostada ou fechada sem tranca (cf. Dicionário Priberam), e o espanhol cerrada, correlato quase transparente de fechada?

Diante do andamento da obra, temos a nossa confirmação nesse pequeno e belo poema:

OS DOIS LADOS

No outro lado da noite alguém gritava.

No outro lado do muro eles se amavam

e espalhavam murmúrios e gemidos.

Todas as portas estavam fechadas.

A vida era um segredo, era um suspiro.

E o amor lavrava doido e revirado.

Amar de um lado só já não bastava?

Era cara e coroa, era em dois lados,

moeda que a si mesma se pagava.

Aqui se reencontram os amantes apartados em Réquiem. A porta fechada – ou apenas cerrada – agora nada interdita: protege. Já não poderia o poeta confirmar as amargas palavras de Réquiem: “O que perdi, perdi para sempre”. Aurora é mais um lance – e no particular da lírica amorosa, o último – de um longo jogo entre crença e ceticismo, que por vezes faz a obra de Lêdo Ivo identificar-se com uma postura deísta, de um Deus ausente da criação, e em outras se reaproxima do sentido cristão de seus primeiros livros, quando dizia, na Ode ao crepúsculo, em 1946: “Ó meu Deus,...// Dai-me o que não tenho, o que não posso ter/ pois em meu combate com o anjo não busco senão o inefável”.

Em busca do “inefável”, palavra cara ao vocabulário simbolista que some da obra lediana desde Cântico (1949), o poeta continuará sua perquirição, e a fronteira da vida lhe será sempre um dos temas mais caros. O velho Lêdo Ivo, como certo personagem de Bergman, há muito jogava calmamente seu xadrez com a morte. O cenário, porém, não era em preto e branco, e o nórdico mar de fundo de O sétimo selo era o mar gaio de Alagoas. Ou os manguezais que o poeta converte em símbolo da mistura de elementos, água e terra no conúbio que uma lógica binária parece repelir, como nesse outro momento de Aurora:

(...)

Venho dos pântanos.

No céu claro de Rotterdam que se recusa a aceitar a imposição do escuro

a prolongada noite de verão cobra de mim promessas não cumpridas.

Na mesa do silêncio eu deposito minha desculpa e justificação.

Só mereço perdão e tolerância.

Venho dos pântanos e dos miasmas que fervilham na água negra das lagunas

e só trouxe comigo uma pátria perdida e a lembrança de um púbis bem-amado.

(...)

O púbis, como o seio que se entrevê no poema O desafio, citado inicialmente, são metonímias do “corpo bem-amado” de Réquiem: “Fui sempre amor no leito memorável/ e agora a minha mão errante só encontra a treva/ no lugar em que estava o corpo bem-amado.” E a terra natal alagoana, cenário do livro-poema – “pátria perdida”; “água negra das lagunas” – impõe-se a Rotterdam, na malha poética de Aurora.

[caption id="attachment_88364" align="alignleft" width="150"] Capa do livro "Réquiem"[/caption]

O poema longo e inteiriço que é Réquiem revive a inflexão das primeiras odes de Lêdo Ivo, o largo fôlego das enumerações, ali submetidas a um timbre ocluso, consentâneo com o tema que o inspira. É um dos grandes pontos de chegada, porque o amor recíproco, ansiado nas obras iniciais e celebrado a partir de Cântico, em quase sessenta anos de poesia (de 1949, fim da escritura de Cântico, até 2008, quando se publica Réquiem), foi muito mais que o “trocadilho” ressaltado pelo amigo Manuel Bandeira, ou o amor dos “acentos circunflexos”, como no vers de circonstance de Ribeiro Couto (cf. E agora adeus – correspondência passiva). Com a companheira Maria Lêda Sarmento de Medeiros, Lêdo Ivo compôs o “mundo gêmeo num só astro” de um dos seus sonetos, e pausou − para celebrar o amor vivido e correspondido − a lira de “espasmo e espanto” de suas primeiras obras, em que se debatia na busca de uma ansiada reciprocidade, àquela hora encontrando nas marés (cf. Ode e elegia, Ode à noite) o correlato imagístico de seu ir e vir.

[caption id="attachment_88361" align="alignleft" width="150"]

Capa do livro "Réquiem"[/caption]

O poema longo e inteiriço que é Réquiem revive a inflexão das primeiras odes de Lêdo Ivo, o largo fôlego das enumerações, ali submetidas a um timbre ocluso, consentâneo com o tema que o inspira. É um dos grandes pontos de chegada, porque o amor recíproco, ansiado nas obras iniciais e celebrado a partir de Cântico, em quase sessenta anos de poesia (de 1949, fim da escritura de Cântico, até 2008, quando se publica Réquiem), foi muito mais que o “trocadilho” ressaltado pelo amigo Manuel Bandeira, ou o amor dos “acentos circunflexos”, como no vers de circonstance de Ribeiro Couto (cf. E agora adeus – correspondência passiva). Com a companheira Maria Lêda Sarmento de Medeiros, Lêdo Ivo compôs o “mundo gêmeo num só astro” de um dos seus sonetos, e pausou − para celebrar o amor vivido e correspondido − a lira de “espasmo e espanto” de suas primeiras obras, em que se debatia na busca de uma ansiada reciprocidade, àquela hora encontrando nas marés (cf. Ode e elegia, Ode à noite) o correlato imagístico de seu ir e vir.

[caption id="attachment_88361" align="alignleft" width="150"] Lêdo e seu filho, Gonçalo Ivo[/caption]

Por tudo isso – não apenas pela datação editorial, mas pela dobra que significa na obra anterior –, a Aurora que o leitor de Lêdo Ivo tem agora diante de si é póstuma. Morre nela o sol esbraseado de Mormaço, de par com o silêncio que Réquiem anunciava: “Agora o silêncio do mundo lacra minha alma./ O róseo raio da rósea alvorada/ aponta para a noite escura”. Retirado esse lacre, o poeta aceita a aurora violácea (curiosamente crepuscular, na identidade dos signos de sua eleição). E o livro Aurora, assim como Réquiem, faz-se acompanhar de pinturas do filho do casal, o artista plástico Gonçalo Ivo, compondo, também visualmente, um cenário dialogal entre as obras. Vê-se um Lêdo Ivo flagrado em contemplação perplexa na contracapa; sem dúvida este, que tem –

OS OLHOS ABERTOS

Nas minhas mãos abertas cabe a aurora

como um fruto que amadurece na limpidez do verão.

Nos meus olhos abertos os teus seios fugitivos

se acercam e se afastam como proas de navios.

Os meus lábios fechados aboliram a morte

para que pudesses voltar quando o dia renasce

e a seiva da vida circula nas árvores e nas veias dos homens

e escorre das estrelas

e sustenta as luzes do arco-íris.

As fontes calam para que nenhum barulho perturbe o teu regresso

a tua passagem entre o nevoeiro e o sol ardente

a tua sombra que dança entre as marés

a tua voz usurpada pela noite

e o teu corpo que a escuridão não ousa esconder

de meus olhos abertos para sempre.

Entre seiva e árvore, lábio e arco-íris, o leitor desambientado dessa obra talvez se agrade mais dos seios que são proas ou da sombra entre marés, sombra “usurpada pela noite”. Veio até aqui, esse leitor presumível, acedendo ao convite de uma resenha, recolhendo para si as beautés éparses de Aurora – no caso do poema citado, sobretudo o final tão límpido quanto perturbador dos “olhos abertos para sempre” – mas, só ao cabo do volume de trinta e uma peças, terá sua paga do poeta ancião em alguns raios luminosos, poemas inteiros, ou boa monta de cintilações em versos e estrofes.

Já outro, um segundo leitor, buscará ouvir as reverberações da obra pregressa, e poderá ir mais longe. É para ele que pensamos falar, ou antes: para que o primeiro, não iniciado talvez pelos motivos que elencamos no ensaio precedente – todas as barreiras críticas erguidas ao conhecimento de Lêdo Ivo – seja convidado não apenas a ler Aurora, mas a reler alguns signos nesse livro epilogal, signos que compõem uma espécie de vocabulário poético do autor e ressurgem como em diálogo do “eu” lírico de Aurora com “eus” anteriores.

Wladimir Saldanha é poeta e tradutor. Doutor em Letras pela UFBA, com tese sobre a poesia de Lêdo Ivo.

Lêdo e seu filho, Gonçalo Ivo[/caption]

Por tudo isso – não apenas pela datação editorial, mas pela dobra que significa na obra anterior –, a Aurora que o leitor de Lêdo Ivo tem agora diante de si é póstuma. Morre nela o sol esbraseado de Mormaço, de par com o silêncio que Réquiem anunciava: “Agora o silêncio do mundo lacra minha alma./ O róseo raio da rósea alvorada/ aponta para a noite escura”. Retirado esse lacre, o poeta aceita a aurora violácea (curiosamente crepuscular, na identidade dos signos de sua eleição). E o livro Aurora, assim como Réquiem, faz-se acompanhar de pinturas do filho do casal, o artista plástico Gonçalo Ivo, compondo, também visualmente, um cenário dialogal entre as obras. Vê-se um Lêdo Ivo flagrado em contemplação perplexa na contracapa; sem dúvida este, que tem –

OS OLHOS ABERTOS

Nas minhas mãos abertas cabe a aurora

como um fruto que amadurece na limpidez do verão.

Nos meus olhos abertos os teus seios fugitivos

se acercam e se afastam como proas de navios.

Os meus lábios fechados aboliram a morte

para que pudesses voltar quando o dia renasce

e a seiva da vida circula nas árvores e nas veias dos homens

e escorre das estrelas

e sustenta as luzes do arco-íris.

As fontes calam para que nenhum barulho perturbe o teu regresso

a tua passagem entre o nevoeiro e o sol ardente

a tua sombra que dança entre as marés

a tua voz usurpada pela noite

e o teu corpo que a escuridão não ousa esconder

de meus olhos abertos para sempre.

Entre seiva e árvore, lábio e arco-íris, o leitor desambientado dessa obra talvez se agrade mais dos seios que são proas ou da sombra entre marés, sombra “usurpada pela noite”. Veio até aqui, esse leitor presumível, acedendo ao convite de uma resenha, recolhendo para si as beautés éparses de Aurora – no caso do poema citado, sobretudo o final tão límpido quanto perturbador dos “olhos abertos para sempre” – mas, só ao cabo do volume de trinta e uma peças, terá sua paga do poeta ancião em alguns raios luminosos, poemas inteiros, ou boa monta de cintilações em versos e estrofes.

Já outro, um segundo leitor, buscará ouvir as reverberações da obra pregressa, e poderá ir mais longe. É para ele que pensamos falar, ou antes: para que o primeiro, não iniciado talvez pelos motivos que elencamos no ensaio precedente – todas as barreiras críticas erguidas ao conhecimento de Lêdo Ivo – seja convidado não apenas a ler Aurora, mas a reler alguns signos nesse livro epilogal, signos que compõem uma espécie de vocabulário poético do autor e ressurgem como em diálogo do “eu” lírico de Aurora com “eus” anteriores.

Wladimir Saldanha é poeta e tradutor. Doutor em Letras pela UFBA, com tese sobre a poesia de Lêdo Ivo.

Não é fácil cantar em português, então é preciso valorizar o esforço dos estrangeiros A língua portuguesa não facilita a vida dos artistas. Não é fácil escrever em português e, muito menos compor (de maneira decente, eu digo) nesta língua. É claro que isso não torna as músicas brasileiras de qualidade superiores às de outras línguas, afinal é difícil compor em qualquer idioma, mas agrega valor a elas, sobretudo aos ouvidos que entendem de música. Por isso, não é simples para um estrangeiro cantar em português: há dificuldades, inclusive, físicas para falar a língua. Então, é preciso valorizar o esforço. A lista tem esse propósito. Uma observação: O que reproduzo aqui está — como todas as listas — ancorado no gosto pessoal, mas não invalida a qualidade do conteúdo apresentado. Aprecie, caro leitor.

Sant Andreu Jazz Band - Águas de Março

Sou suspeito para falar de "Águas de Março", que é uma das composições mais lindas deixadas por Tom Jobim e magistralmente interpretada por ele e Elis Regina. Aqui, a Sant Andreu Jazz Band, da Espanha, faz uma belíssima interpretação desta canção, nas vozes de Alba Armengou e Rita Payes. A escolha foi difícil porque a Sant Andreu, sob direção do maestro Joan Chamorro, tem outras fantásticas versões da MPB brasileira, como "Chega de Saudade", música de Vinicius de Moraes e do velho Tom, no portuguesa cambaleante da jovem e talentosa Andrea Motis. https://www.youtube.com/watch?v=EazJHMFvQ3s&spfreload=5Beirut - Leãozinho

Beirut é uma das bandas das quais gosto muito. O primeiro CD que comprei deles foi em Uberlândia há anos atrás, que está no carro até hoje e, vez ou outra, roda de uma ponta a outra. Por isso, a interpretação de "Leãozinho", de Caetano Veloso, não poderia falta na lista. Neste vídeo há uma fala de Zach Condon sobre seu gosto pela música brasileira e também do porquê cantar a canção de Caetano — ele chega a mostrar alguns LPs e, quando chega no disco de Chico Buarque ele diz que "Roda Viva" é uma de suas músicas "favoritas de todos os tempos". E fala também de Jorge Ben... https://www.youtube.com/watch?v=6XKfi97LcqoMiriam Makeba - Chove chuva

Aliás, quem fez uma linda interpretação de Jorge Ben Jor, em 1966, foi Miriam Makeba. Ouça a beleza da voz da sul-africana cantando "Chove chuva", música de 1963: https://www.youtube.com/watch?v=F4dT7l7sWVgBrigitte Bardot - Maria Ninguém

Brigitte Bardot, a belíssima Brigitte Bardot, também tem uma interpretação de música brasileira. Trata-se de "Maria Ninguém", canção de Carlos Lyra, a qual cantou em 1964. Brigitte merece estar aqui? Claro, afinal, se "Deus criou a mulher", criou também a Bossa Nova. https://www.youtube.com/watch?v=fhIC4JzcqIoNat King Cole - Suas mãos

O inesquecível Nat King Cole cantou "Ninguém me ama". A música do compositor pernambucano Antônio Maria foi interpretada em dupla com Silvinha Telles, mas a versão que de fato marcou foi a de "Suas mãos", também de Antônio Maria em parceria com João Pernambuco. https://www.youtube.com/watch?v=bWVX3_sFpAADizzy Gillespie - "Desafinado"

Outra interpretação digna de eterno replay é vem do trompetista estadunidense Dizzy Gillespie. Em uma de suas marcantes apresentações, ele tocou esta música de Tom Jobim, empolgando a plateia da época e a quem escuta atualmente, décadas depois da gravação. Dizzy era um mestre do trompete e do jazz e sua versão de "Desafinado" deve ficar eternizada. https://www.youtube.com/watch?v=nf0_s-Ijl3AArcade Fire - O morro não tem vez

No Lollapalooza Brasil 2014, a canadense Arcade Fire resolveu mostrar para seu público uma versão muito interessante de "O morro não tem vez", da grande Elis Regina. O trecho é curto, apenas a primeira estrofe da canção de Elis, mas vale a pena ouvir. Na voz de Régine Chassagne, a banda fez um belo mash up de Elis com "It's Never Over", da própria Arcade Fire. https://www.youtube.com/watch?v=oNlEGyR9X2QEsperanza Spalding - Ponto de Areia

Essa é dica do leitor Emerson Fagundes, que é músico e compartilhou com a gente essa lindeza da contrabaixista estadunidense Esperanza Spalding. Uma bela interpretação de "Ponto de Areia", música do mestre Milton Nascimento. É para fechar com chave de ouro! https://www.youtube.com/watch?v=V7snPl8L6Zg

O carnaval da virada do século XIX para o XX tinha que cumprir rigorosamente os requisitos exigidos pela chefia de polícia, que publicava um edital impondo regras à folia

[caption id="attachment_88311" align="aligncenter" width="620"] Cena de carnaval pintada por Jean-Baptiste Debret[/caption]

Carlos César Higa

Especial para o Jornal Opção

O acervo do jornal O Estado de São Paulo é uma daquelas coisas que fazem qualquer pesquisador encher os olhos de lágrimas de emoção e não de poeira - até porque as páginas do jornal estão digitalizadas. Tem notícias de 1875 até os dias de hoje. É possível ver como era o carnaval no tempo em que era comum ter escravo no Brasil. O Estadão é tão antigo que, quando foi lançado, São Paulo nem estado era, mas sim província. Por isso, de 1875 até 1889, o jornal se chamava A Província de São Paulo. O nome só foi trocado para o atual logo após a Proclamação da República.

Se hoje o carnaval é vale tudo, como dizia Tim Maia, nem sempre foi assim. O carnaval da virada do século XIX para o XX tinha que cumprir rigorosamente os requisitos exigidos pela chefia de polícia, que publicava um edital no jornal com as regras da folia. Não se podia vestir com trajes indecentes e nem alegorias ofensivas à religião. O Estadão de 17 de fevereiro de 1901 trazia a chamada do diretor da chefia de polícia de São Paulo, João Cândido de Carvalho, atentando para os foliões não descuidarem das fantasias. Caso contrário, ia para a delegacia.

O carnaval que tivesse o diretor João Cândido em serviço poderia ter a certeza de que a lei e a ordem valeriam nos três dias de folia. Além do cuidado com as fantasias dos foliões, até mesmo brinquedos seriam fiscalizados pelo nobre diretor. Língua de sogra, bisnagas e carrapichos eram proibidos. Inocentes brinquedos que hoje usamos para comemorar o carnaval já foram casos de polícia.

Em uma crônica sobre carnaval de 1915, o Estadão trazia o relato de um japonês que esteve em nosso país durante o carnaval. No Brasil, em certa época do ano, a população é acometida subitamente de loucura. Durante três dias ficam inteiramente mentecaptos. No quarto dia, pela manhã, vão ao templo onde o sacerdote lhe faz com cinza uma cruz na testa e eles recuperam a razão. Ao contrário do que diziam os pensadores iluministas, uma cruz na testa podia sim recuperar a razão de uma pessoa.

Quem é religioso pode pular o carnaval? Na década de 1940, o Estadão tinha uma coluna chamada Movimento Religioso, na qual se reservava um espaço para que cada religião se manifestasse. A edição de 11 de fevereiro de 1945 do jornal, na parte católica do movimento, dizia que sim, o religioso poderia pular o carnaval e recordou São Paulo Apóstolo na carta aos Romanos: Sede alegre com os que estão alegres. Só que essa alegria durava pouco já que após os festejos do carnaval, o católico se resguardaria para a quaresma.

Em passeio pelo acervo do Estadão percebe-se as mudanças que o carnaval brasileiro passou ao longo dos tempos. Vemos também que muita coisa continua como a alegria de se aproveitar este tão querido feriado. Que a memória do diretor João Cândido de Carvalho garanta a segurança de quem comemora nas ruas e a paz de quem quer descansar nos três dias de folia.

Carlos César Higa é mestre em história pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e professor nas redes particular e pública de ensino na cidade de Goiânia.

Cena de carnaval pintada por Jean-Baptiste Debret[/caption]

Carlos César Higa

Especial para o Jornal Opção

O acervo do jornal O Estado de São Paulo é uma daquelas coisas que fazem qualquer pesquisador encher os olhos de lágrimas de emoção e não de poeira - até porque as páginas do jornal estão digitalizadas. Tem notícias de 1875 até os dias de hoje. É possível ver como era o carnaval no tempo em que era comum ter escravo no Brasil. O Estadão é tão antigo que, quando foi lançado, São Paulo nem estado era, mas sim província. Por isso, de 1875 até 1889, o jornal se chamava A Província de São Paulo. O nome só foi trocado para o atual logo após a Proclamação da República.

Se hoje o carnaval é vale tudo, como dizia Tim Maia, nem sempre foi assim. O carnaval da virada do século XIX para o XX tinha que cumprir rigorosamente os requisitos exigidos pela chefia de polícia, que publicava um edital no jornal com as regras da folia. Não se podia vestir com trajes indecentes e nem alegorias ofensivas à religião. O Estadão de 17 de fevereiro de 1901 trazia a chamada do diretor da chefia de polícia de São Paulo, João Cândido de Carvalho, atentando para os foliões não descuidarem das fantasias. Caso contrário, ia para a delegacia.

O carnaval que tivesse o diretor João Cândido em serviço poderia ter a certeza de que a lei e a ordem valeriam nos três dias de folia. Além do cuidado com as fantasias dos foliões, até mesmo brinquedos seriam fiscalizados pelo nobre diretor. Língua de sogra, bisnagas e carrapichos eram proibidos. Inocentes brinquedos que hoje usamos para comemorar o carnaval já foram casos de polícia.

Em uma crônica sobre carnaval de 1915, o Estadão trazia o relato de um japonês que esteve em nosso país durante o carnaval. No Brasil, em certa época do ano, a população é acometida subitamente de loucura. Durante três dias ficam inteiramente mentecaptos. No quarto dia, pela manhã, vão ao templo onde o sacerdote lhe faz com cinza uma cruz na testa e eles recuperam a razão. Ao contrário do que diziam os pensadores iluministas, uma cruz na testa podia sim recuperar a razão de uma pessoa.

Quem é religioso pode pular o carnaval? Na década de 1940, o Estadão tinha uma coluna chamada Movimento Religioso, na qual se reservava um espaço para que cada religião se manifestasse. A edição de 11 de fevereiro de 1945 do jornal, na parte católica do movimento, dizia que sim, o religioso poderia pular o carnaval e recordou São Paulo Apóstolo na carta aos Romanos: Sede alegre com os que estão alegres. Só que essa alegria durava pouco já que após os festejos do carnaval, o católico se resguardaria para a quaresma.

Em passeio pelo acervo do Estadão percebe-se as mudanças que o carnaval brasileiro passou ao longo dos tempos. Vemos também que muita coisa continua como a alegria de se aproveitar este tão querido feriado. Que a memória do diretor João Cândido de Carvalho garanta a segurança de quem comemora nas ruas e a paz de quem quer descansar nos três dias de folia.

Carlos César Higa é mestre em história pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e professor nas redes particular e pública de ensino na cidade de Goiânia.

William Shakespeare (1564-1516), além de ter sido um dos maiores dramaturgos de todos os tempos, foi também um poeta lírico estupendo. Os seus sonetos, em especial, são até hoje paradigmas de excelência poética

Svetlana Aleksiévitch trouxe à luz as dores e as intimidades das mulheres soviéticas que estiveram nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial

Mais que uma “resposta” ao “1984”, de Orwell, o livro de Burgess parte de observações pessoais, concretas, da vida política e social da Europa dos anos 1970, para mostrar a incapacidade do Ocidente de preservar a sua própria civilização

Eis mais uma Playlist Opção: temos desde a nova do Linkin Park até Massive Attack e Tricky, passando por Stone Temple Pilots, Beatles e muito mais. Confira! https://www.youtube.com/watch?v=lp00DMy3aVw https://www.youtube.com/watch?v=mdrAdcxFB9c https://www.youtube.com/watch?v=LlDC361onUs https://www.youtube.com/watch?v=Lr5ltqQf1QA https://www.youtube.com/watch?v=o0qyP1bA-ME https://www.youtube.com/watch?v=QMhkdatUUPA https://www.youtube.com/watch?v=ElvLZMsYXlo https://www.youtube.com/watch?v=usNsCeOV4GM https://www.youtube.com/watch?v=oAmnkPUFMHg https://www.youtube.com/watch?v=hNByRhoycdc https://www.youtube.com/watch?v=D5drYkLiLI8

[caption id="attachment_87979" align="aligncenter" width="620"] "A cidade onde envelheço" é o primeiro da programação | Foto: Divulgação[/caption]

A programação de carnaval dos goianienses está repleta de opções, sobretudo para quem prefere ver um bom filme ao invés de ouvir (ou pular, seja lá como se diz) as marchinhas.

Além da Mostra "o Amor, a Morte e as Paixões", que acontece no Lumière do Shopping Bouganville e que exibe uma centena de filmes (veja aqui), há também o Cine Cultura.

Veja a programação de carnaval do Cine Cultura:

"A cidade onde envelheço" - 15h (25 a 28 de fevereiro) e 16h (23 e 24 de fevereiro e 1º de março);

"Sangue do meu sangue" - 17h (25 a 28 de fevereiro) e 18h (23 e 24 de fevereiro e 1º de março);

"Belos sonhos" - 19h (25 a 28 de fevereiro) e 20h (23 e 24 de fevereiro e 1º de março).

1) A cidade onde envelheço (2017, Brasil, 99 minutos, 12 anos)

Direção: Marília Rocha

Elenco: Elizabete Francisca Santos, Francisca Manuel, Paulo Nazareth

Sinopse: Francisca, uma jovem emigrante portuguesa morando no Brasil, recebe em sua casa Teresa, uma antiga conhecida com quem já havia perdido contato. Teresa acaba de chegar e vive momentos de descoberta e encantamento com o novo país, enquanto Francisca anseia por Lisboa. O filme acompanha as aventuras de cada uma pela cidade e a profunda ligação que nasce entre elas, obrigando-as a lidar com desejos simultâneos e opostos: a vontade de partir para um país desconhecido e a saudade irremediável de casa.

2) Sangue do meu sangue (2016, Itália, 107 minutos, 16 anos)

Direção: Marco Bellocchio

Elenco: Roberto Herlitzka, Piergiorgio Bellocchio Jr., Alba Rohrwacher

Sinopse: No século XVII, Federico Mai chega a um monastério com uma missão: seu irmão cometeu suicídio e não pode ser enterrado em terreno sagrado, a não ser que sua amante, a irmã Benedetta, confesse seus pecados, salvando assim a alma do morto. Benedetta é submetida a provações e questionada pela hierarquia apostólica – enquanto Federico assiste. Nos dias de hoje, um homem russo deseja comprar o monastério onde Benedetta foi torturada. Ele encontra habitando o local um velho conde e uma mulher cujo marido desapareceu.

3) Belos Sonhos (2016, Itália, 134 minutos, 14 anos)

Direção: Marco Bellocchio

Elenco: Barbara Ronchi, Bérénice Bejo, Guido Caprino

Sinopse: Massimo tem sua infância abalada pela misteriosa morte de sua mãe, a qual ele se recusa a aceitar. Anos mais tarde, após ter coberto como jornalista a guerra em Sarajevo, começa a ter ataques de pânico e é obrigado a reviver seu passado traumático enquanto se prepara para vender o apartamento dos pais. O longa é inspirado no romance homônimo de Massimo Gramellini.

O Cine Cultura fica no Centro Cultural Marieta Telles Machado, na Praça Cívica e o ingressos podem ser comprados no local (somente dinheiro): R$ 8 a inteira e R$ 4 a meia.

"A cidade onde envelheço" é o primeiro da programação | Foto: Divulgação[/caption]

A programação de carnaval dos goianienses está repleta de opções, sobretudo para quem prefere ver um bom filme ao invés de ouvir (ou pular, seja lá como se diz) as marchinhas.

Além da Mostra "o Amor, a Morte e as Paixões", que acontece no Lumière do Shopping Bouganville e que exibe uma centena de filmes (veja aqui), há também o Cine Cultura.

Veja a programação de carnaval do Cine Cultura:

"A cidade onde envelheço" - 15h (25 a 28 de fevereiro) e 16h (23 e 24 de fevereiro e 1º de março);

"Sangue do meu sangue" - 17h (25 a 28 de fevereiro) e 18h (23 e 24 de fevereiro e 1º de março);

"Belos sonhos" - 19h (25 a 28 de fevereiro) e 20h (23 e 24 de fevereiro e 1º de março).

1) A cidade onde envelheço (2017, Brasil, 99 minutos, 12 anos)

Direção: Marília Rocha

Elenco: Elizabete Francisca Santos, Francisca Manuel, Paulo Nazareth

Sinopse: Francisca, uma jovem emigrante portuguesa morando no Brasil, recebe em sua casa Teresa, uma antiga conhecida com quem já havia perdido contato. Teresa acaba de chegar e vive momentos de descoberta e encantamento com o novo país, enquanto Francisca anseia por Lisboa. O filme acompanha as aventuras de cada uma pela cidade e a profunda ligação que nasce entre elas, obrigando-as a lidar com desejos simultâneos e opostos: a vontade de partir para um país desconhecido e a saudade irremediável de casa.

2) Sangue do meu sangue (2016, Itália, 107 minutos, 16 anos)

Direção: Marco Bellocchio

Elenco: Roberto Herlitzka, Piergiorgio Bellocchio Jr., Alba Rohrwacher

Sinopse: No século XVII, Federico Mai chega a um monastério com uma missão: seu irmão cometeu suicídio e não pode ser enterrado em terreno sagrado, a não ser que sua amante, a irmã Benedetta, confesse seus pecados, salvando assim a alma do morto. Benedetta é submetida a provações e questionada pela hierarquia apostólica – enquanto Federico assiste. Nos dias de hoje, um homem russo deseja comprar o monastério onde Benedetta foi torturada. Ele encontra habitando o local um velho conde e uma mulher cujo marido desapareceu.

3) Belos Sonhos (2016, Itália, 134 minutos, 14 anos)

Direção: Marco Bellocchio

Elenco: Barbara Ronchi, Bérénice Bejo, Guido Caprino

Sinopse: Massimo tem sua infância abalada pela misteriosa morte de sua mãe, a qual ele se recusa a aceitar. Anos mais tarde, após ter coberto como jornalista a guerra em Sarajevo, começa a ter ataques de pânico e é obrigado a reviver seu passado traumático enquanto se prepara para vender o apartamento dos pais. O longa é inspirado no romance homônimo de Massimo Gramellini.

O Cine Cultura fica no Centro Cultural Marieta Telles Machado, na Praça Cívica e o ingressos podem ser comprados no local (somente dinheiro): R$ 8 a inteira e R$ 4 a meia.

[caption id="attachment_87976" align="aligncenter" width="620"] Orquestra Filarmônica de Goiás começa 2017 com novidades | Foto: Rafaella Pessoa[/caption]

A Orquestra Filarmônica de Goiás tem firmado cada vez suas apresentações na agenda dos goianienses. Em muitos concertos, quem não chega cedo, não encontra lugar, o que é excelente para a cultura, pois mostra que a música erudita tem lugar em um mundo cheio de outras atrações.

A Filarmônica de Goiás tem feito um bom trabalho ao levar sua música de qualidade à cidade, apresentando-se, por exemplo, em parques e com um repertório variado. É isso o que tem atraído cada vez mais o público e demarcado o espaço da orquestra, sobretudo em Goiânia, mas também no interior.

Assim, para se programar. A temporada começa no dia próximo dia 16, às 20h30, no Teatro Goiânia, sob a regência de Neil Thomson, que é regente titular e diretor artístico da instituição. A entrada, como sempre, é gratuita.

Neste concerto, serão apresentadas as seguintes peças: "Variations on America", do compositor americano Charles Ives; "O duende das águas", de Dvorák; "O Mandarim Maravilhoso", do húngaro Bartók e ainda "Water", do compositor e instrumentista inglês Jonny Greenwood, considerado um dos maiores guitarristas da era moderna.

A temporada deste ano tem um tema: “Música que transforma”. A ideia da Filarmônica é proporcionar ao público momentos de leveza em um mundo turbulento, repleto de incertezas e de conflitos sociais e políticos.

Além disso, neste ano, a orquestra continua com a missão de contribuir com a ampliação da música orquestral ao divulgar obras inéditas de autoria de compositores brasileiros. Tanto que a Filarmônica executará, pela primeira vez: “Música para orquestra nº 6”, do compositor goiano Estércio Marques Cunha; “Noturno”, do jovem compositor Luiz Gonçalves, vencedor da 2ª edição do Opus I, concurso promovido pela Filarmônica; e ainda a estreia de “Concerto para Sixeen e Orquestra”, da compositora Michelle Agnes.

Obras nacionais de compositores já consagrados também terão seu espaço, caso de Nepomuceno, Francisco Braga, José Maria Nunes Garcia, Villa-Lobos e Guerra-Peixe. As composições deste último, inclusive, integram o 2º álbum da Filarmônica, que será lançado em julho.

Contudo, os repertórios também contemplarão obras dos maiores compositores de música orquestral. Entre os destaques estão “A Sagração da Primavera” e “ O Pássaro de Fogo” de Stravinsky; a execução integral das suítes orquestrais de Bach; “Como una ola de fuerza e luz”, de Luigi Nono; o famoso “ Bolero” de Maurice Ravel; entre outros.

Séries

De Março à Dezembro, a temporada segue com a apresentação das séries Quinta Clássica, Concertos Especiais, Concertos para a Juventude, Concertos de Câmara, além das atividades complementares como as apresentações em parques, turnês nacional e estadual, concertos didáticos e ações profissionalizantes que visam valorizar e formar jovens músicos.

A grande novidade desta temporada é a estreia da série de apresentações “Concertos Impopulares”, que apresentará repertórios contemporâneos inovadores. Para a execução desta série, a Orquestra contará com a presença da versátil soprano polonesa Alice Zavadzki, que vem ganhando reconhecimento internacional por mesclar elementos da música clássica com o jazz e o folk.

Ao todo a Filarmônica realizará 40 concertos ao longo de 2017 e receberá 20 artistas renomados internacionalmente para participar dos concertos como solistas e regentes. Por meio de um sólido e bem definido calendário de apresentações, a Orquestra reafirma seu compromisso com a cultura goiana, proporcionando lazer, educação e cultura, por meio da música, de forma democrática.

Orquestra Filarmônica de Goiás começa 2017 com novidades | Foto: Rafaella Pessoa[/caption]

A Orquestra Filarmônica de Goiás tem firmado cada vez suas apresentações na agenda dos goianienses. Em muitos concertos, quem não chega cedo, não encontra lugar, o que é excelente para a cultura, pois mostra que a música erudita tem lugar em um mundo cheio de outras atrações.

A Filarmônica de Goiás tem feito um bom trabalho ao levar sua música de qualidade à cidade, apresentando-se, por exemplo, em parques e com um repertório variado. É isso o que tem atraído cada vez mais o público e demarcado o espaço da orquestra, sobretudo em Goiânia, mas também no interior.

Assim, para se programar. A temporada começa no dia próximo dia 16, às 20h30, no Teatro Goiânia, sob a regência de Neil Thomson, que é regente titular e diretor artístico da instituição. A entrada, como sempre, é gratuita.

Neste concerto, serão apresentadas as seguintes peças: "Variations on America", do compositor americano Charles Ives; "O duende das águas", de Dvorák; "O Mandarim Maravilhoso", do húngaro Bartók e ainda "Water", do compositor e instrumentista inglês Jonny Greenwood, considerado um dos maiores guitarristas da era moderna.

A temporada deste ano tem um tema: “Música que transforma”. A ideia da Filarmônica é proporcionar ao público momentos de leveza em um mundo turbulento, repleto de incertezas e de conflitos sociais e políticos.

Além disso, neste ano, a orquestra continua com a missão de contribuir com a ampliação da música orquestral ao divulgar obras inéditas de autoria de compositores brasileiros. Tanto que a Filarmônica executará, pela primeira vez: “Música para orquestra nº 6”, do compositor goiano Estércio Marques Cunha; “Noturno”, do jovem compositor Luiz Gonçalves, vencedor da 2ª edição do Opus I, concurso promovido pela Filarmônica; e ainda a estreia de “Concerto para Sixeen e Orquestra”, da compositora Michelle Agnes.

Obras nacionais de compositores já consagrados também terão seu espaço, caso de Nepomuceno, Francisco Braga, José Maria Nunes Garcia, Villa-Lobos e Guerra-Peixe. As composições deste último, inclusive, integram o 2º álbum da Filarmônica, que será lançado em julho.

Contudo, os repertórios também contemplarão obras dos maiores compositores de música orquestral. Entre os destaques estão “A Sagração da Primavera” e “ O Pássaro de Fogo” de Stravinsky; a execução integral das suítes orquestrais de Bach; “Como una ola de fuerza e luz”, de Luigi Nono; o famoso “ Bolero” de Maurice Ravel; entre outros.

Séries

De Março à Dezembro, a temporada segue com a apresentação das séries Quinta Clássica, Concertos Especiais, Concertos para a Juventude, Concertos de Câmara, além das atividades complementares como as apresentações em parques, turnês nacional e estadual, concertos didáticos e ações profissionalizantes que visam valorizar e formar jovens músicos.

A grande novidade desta temporada é a estreia da série de apresentações “Concertos Impopulares”, que apresentará repertórios contemporâneos inovadores. Para a execução desta série, a Orquestra contará com a presença da versátil soprano polonesa Alice Zavadzki, que vem ganhando reconhecimento internacional por mesclar elementos da música clássica com o jazz e o folk.

Ao todo a Filarmônica realizará 40 concertos ao longo de 2017 e receberá 20 artistas renomados internacionalmente para participar dos concertos como solistas e regentes. Por meio de um sólido e bem definido calendário de apresentações, a Orquestra reafirma seu compromisso com a cultura goiana, proporcionando lazer, educação e cultura, por meio da música, de forma democrática.

“O homem derivado de suas águas está só e sozinho ele fala a esmo. Talvez fale movido apenas pelo prazer da errância e, por isso mesmo, ele fala como quem está literalmente à deriva"

[caption id="attachment_87924" align="aligncenter" width="620"] Escritor goiano Wesley Godoi Peres | Foto: reprodução Facebook[/caption]

Tiago Ribeiro Nunes

Especial para o Jornal Opção

Em Água Anônima (Goiânia: AGEPEL, 2002), livro de estreia de Wesley Peres, são traçados, em azul, os primeiros contornos da obsessão literária por “fixar as vertigens nas palavras”, com afirma o poeta Manoel de Barros, na quarta-capa do livro. Ao leitor dos poemas ali reunidos, não passará despercebida a assiduidade do termo. Serão dez, ao todo, as ocorrências desse significante ou de variações suas.

Ao longo das três partes que formam o livro (Água, Lábios e Lábios de Água), sua distribuição é todavia desigual: duas na primeira parte, cinco na segunda e três na terceira. Mais equilibrado é certamente o efeito expressivo das imagens que veiculam o azul. Transportado para uma frase ou para um conjunto de frases, ele coloca em contato elementos dessemelhantes ou mesmo contrários entre si. Dessa reunião inesperada resultam estranhamentos. Suprimido o princípio lógico da não contradição, as paisagens cotidianas resvalam subitamente naquilo que nunca se viu. Assim, por exemplo, o mar se volatiza em azul e a impressão desse cheiro sentido em cor se reverbera polifônica, renovando um olhar já demasiadamente habituado à repetição de todos os dias: “Há um azul cheiro de mar agora/ há um cortante e horizontal chilrar/ sobre o meu olho prenhe de manhãs”.

[caption id="attachment_87927" align="alignleft" width="300"]

Escritor goiano Wesley Godoi Peres | Foto: reprodução Facebook[/caption]

Tiago Ribeiro Nunes

Especial para o Jornal Opção

Em Água Anônima (Goiânia: AGEPEL, 2002), livro de estreia de Wesley Peres, são traçados, em azul, os primeiros contornos da obsessão literária por “fixar as vertigens nas palavras”, com afirma o poeta Manoel de Barros, na quarta-capa do livro. Ao leitor dos poemas ali reunidos, não passará despercebida a assiduidade do termo. Serão dez, ao todo, as ocorrências desse significante ou de variações suas.

Ao longo das três partes que formam o livro (Água, Lábios e Lábios de Água), sua distribuição é todavia desigual: duas na primeira parte, cinco na segunda e três na terceira. Mais equilibrado é certamente o efeito expressivo das imagens que veiculam o azul. Transportado para uma frase ou para um conjunto de frases, ele coloca em contato elementos dessemelhantes ou mesmo contrários entre si. Dessa reunião inesperada resultam estranhamentos. Suprimido o princípio lógico da não contradição, as paisagens cotidianas resvalam subitamente naquilo que nunca se viu. Assim, por exemplo, o mar se volatiza em azul e a impressão desse cheiro sentido em cor se reverbera polifônica, renovando um olhar já demasiadamente habituado à repetição de todos os dias: “Há um azul cheiro de mar agora/ há um cortante e horizontal chilrar/ sobre o meu olho prenhe de manhãs”.

[caption id="attachment_87927" align="alignleft" width="300"] "Água Anônima", livro de estreia de Wesley Peres[/caption]

Já em O infinito e seus arredores, a proliferação de imagens fluidas continua até desaguar na pergunta contida na pergunta: “quantas horas faz em você/ quando o violino de som amarelo/ flutua a concha de formas de uma mulher/ que me pergunta: Deus é azul?” (p. 95). Na imagem sonhada, o poeta viola, a um só tempo, a sintaxe comum e o mandamento religioso - infração sacrílega dos absolutos. Mais adiante, dois outros poemas e duas outras imagens escritas em azul: o curvilíneo “e azul cheiro de sal vermelho” (p. 103) da amada assim como os “peixes embolhados [que] rasgam o azul e vestem uma cordilheira de pássaros” (p. 137). Revela-se, em ambos os casos, um exercício consciente de transgressão imposto à política da percepção balizada pelos códigos cotidianos.

Com recursos emprestados principalmente da poética de Manoel de Barros, a Peres interessa fazer ressoar “o som azul da maçã” (p. 157) e apontar sutilmente o “azul da distância” (p. 161). Importa esgarçar o tecido do discurso comum a fim de “recuperar o caráter fluido e provisório da língua”, como apregoa Georges Steiner, no texto “O poeta e o silêncio”, contido em Linguagem e silêncio: ensaios sobre a crise da palavra (São Paulo: Companhia das Letras, 1988. Trad. Gilda Stuart e Felipe Rajabally, p. 46). Interesse mudado em poema, temos Arqueologia da linguagem: “Vazio/ com suas formas azuis/ de sonho decaído/ o rumo incerto da carne dos deuses/ em decomposição/ assim nasce do homem/ o centro de sua invenção/ assim nasce sua morte/ a sua infinitude/ pousada entre o vôo da matéria explodida/ e o ventre esférico dos desejos perdidos./ O homem está no contrário de seu contrário pensado” (Água anônima, op. cit., p. 35).

O poeta revolve a linguagem, exuma suas origens. Revisitada em sua aurora, a palavra revela sua força disseminadora, geradora de princípios e de transcendências. No todo da imagem que surge com o poema, nem mesmo o vazio primordial chega a ser obstáculo frente à potência proliferadora do verbo. Assim como enuncia o poeta, as formas azuis do nada primal são íntimas dos sonhos e das metafísicas religiosas. Infectado pelo verbo, o homem reage tecendo suas narrativas. Acossado pela mortalidade, é compreensível que na palavra ele queira sonhar o infinito. Tal como fica sugerido no remate do poema, o homem se faz unicamente pelo enxerto da coisa pensante na substância viva. Dessa conjunção resultam sua vocação para os engendramentos e um desejo não mais conformado aos protocolos instintuais mas condenado a errância. Por meio do gesto poético realizado em seu livro primeiro, Peres materializa literariamente o paradoxo da soberania segundo o qual, “o soberano está, ao mesmo tempo, dentro e fora do ordenamento”, já dizia Carl Schmitt: está dentro porque, tal como os outros, também o poeta encontra-se submetido ao regime geral da linguagem; encontra-se fora porque sua arte permite transgredir legitimamente as leis da palavra.

Muito embora o comparecimento do significante-mestre azul e de suas variações não obedeça a princípios estritamente uniformes em todo Água Anônima, vale ressaltar sua importância no contexto geral dessa obra cujo intuito primeiro parece ser operar sobre a linguagem a fim de restituir à palavra seu “poder de encantação”. Objetivo certamente fundado na tese segundo a qual, pelo trabalho do poeta, a linguagem poderia ser levada, como diz Octavio Paz em O arco e a lira, a reconquistar “seus valores plásticos e sonoros”, mas também “os afetivos” e os “significativos”. É para esse ponto que convergem os escritos que formam o estágio embrionário da produção de Wesley Peres, período que compreende os seus dois primeiros livros publicados, a saber: Água Anônima (2002) e Rio Revoando (2003). Ambos testemunham a mesma inquietação fundamental, a mesma necessidade imperativa de “enxertar uma nova geografia à palavra em demolição” (Rio revoando. São Paulo: Com-Arte, 2003, p. 2).

Não por acaso, aquilo que há de mais bem realizado no primeiro livro acaba reaparecendo no segundo: Água Anônima flui sem reservas para o Rio revoando. Entretanto, apesar dessa repetição, em Rio revoando realiza-se uma mudança estilística sutil, mas extremamente

importante no contexto da obra de Peres. Ali veremos aparecer, entremeados aos demais poemas, alguns aglomerados discursivos nos quais a linguagem se espessa. Tomemos o primeiro deles, Carta de um Homem Derivado de Suas Águas - naquilo que não se repete ainda o azul, nosso fio de Ariadne: “dos anjos desejo apenas os seios azuis escorrendo a língua alada salivando o pistilo da morte e da vida” (Rio revoando. Op. Cit. p. 16).

O homem derivado de suas águas está só e sozinho ele fala a esmo. Talvez fale movido apenas pelo prazer da errância e, por isso mesmo, ele fala como quem está literalmente à deriva. É possível ainda que fale para tentar vencer na palavra a monotonia dos códigos fixos, afinal, “embora não haja nada de novo sob o sol, tudo se renova e se rediz quando a realidade se repropõe, [...] a cada um de nós, indivíduos irrepetíveis que somos”, já dizia Alfredo Bosi (“Meditatio mortis: sobre um livro de Reventós, poeta catalão”. In: Entre a literatura e a história. São Paulo: Editora 34, 2013, p. 66). Fala para se visitar e, nesse percurso, descobrir-se incomunicável. “Entre um ser e um outro há um abismo, uma descontinuidade”, como quer Bataille (O erotismo. São Paulo: Arx, 2004, p. 22), entre ele e Camila, uma vertiginosa incompreensão. E se, “a palavra é uma ponte mediante a qual o homem tenta superar a distância que o separa da realidade exterior” (Paz, Octavio. O arco e a lira. São Paulo: COSAC NAIFY, 2012. Trad. Ari Roitman e Paulina Wacht, p. 43), é exatamente ao entregar-se a ela, ao fazer a experiência do discurso, que ele poderá concluir que a distância é a sua casa.

Assim afastados, os amantes esperam por um encontro que teima em não se realizar. Ambos anseiam por aquilo que insiste em não acontecer: o aguardado retorno da ausência-ela, a mínima estabilização para o caos-ele. Ainda que endereçados um ao outro, eles se vêem fadados a repetir o mesmo destino: naquilo que se procuram só fazem se perder. Seres líquidos, em contínuo fluir. Que ele falasse sobre si e sobre si apenas, ela talvez tenha lhe rogado em algum momento do passado. Ao que ele, agora, lhe responde: “Bem, Camila, pediu que eu lhe escrevesse uma carta e que, nesta, eu me dissesse. Não lhe escrevi, mas talvez a

tenha escrito ao tentar me dizer. Sei que o pedido era que eu falasse de mim e apenas de mim, sem, como você mesma expressou, usar o subterfúgio de falar também de você. Lembre-se, esta carta não é para você, porém, na verdade, a sua carta está dentro desta carta” (Rio revoando, op. cit., p. 29). Encerrada a carta, o seguinte pós-escrito: “P.S.: Seja feita a vossa vontade. A seguir, algumas poucas linhas [...]: eu falando de mim, só de mim, mesmo que eu não saiba quem fala, serei eu, falando só de mim”. Promessa cumprida ao pé da letra.

[caption id="attachment_87929" align="alignleft" width="300"]

"Água Anônima", livro de estreia de Wesley Peres[/caption]

Já em O infinito e seus arredores, a proliferação de imagens fluidas continua até desaguar na pergunta contida na pergunta: “quantas horas faz em você/ quando o violino de som amarelo/ flutua a concha de formas de uma mulher/ que me pergunta: Deus é azul?” (p. 95). Na imagem sonhada, o poeta viola, a um só tempo, a sintaxe comum e o mandamento religioso - infração sacrílega dos absolutos. Mais adiante, dois outros poemas e duas outras imagens escritas em azul: o curvilíneo “e azul cheiro de sal vermelho” (p. 103) da amada assim como os “peixes embolhados [que] rasgam o azul e vestem uma cordilheira de pássaros” (p. 137). Revela-se, em ambos os casos, um exercício consciente de transgressão imposto à política da percepção balizada pelos códigos cotidianos.