Opção cultural

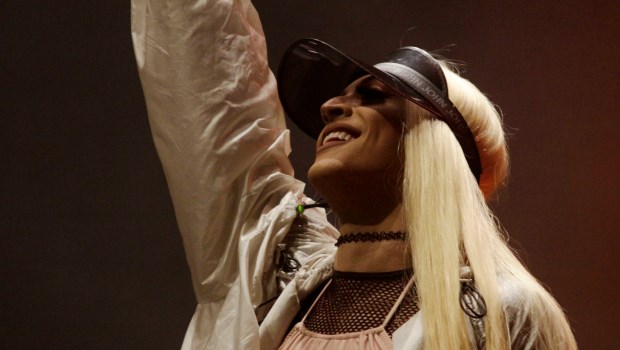

Público foi confortado (dentro do possível) com bela apresentação da musa Pabllo Vittar, que driblou problemas de segurança no palco e falhas no microfone com muita simpatia e presença hipnotizante

Com sete atrações, festival chega ao Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, tem a goiana Chell às 20 horas desta sexta (22/9) e vai até 1 hora de sábado (23), quando a maranhense sobe ao palco

Banda Corazones Muertos (SP/ARG) traz memórias do espaço de shows independentes de São Paulo para a programação do Festival a partir das 20 horas desta quinta (21/9)

A Poesia será o cantar deste pássaro da noite audível a qualquer ser disposto a tomar da água refrescante que salta das estantes, em forma de livro

[caption id="attachment_105765" align="alignleft" width="620"] São João da Cruz, poeta e místico espanhol do século XVI[/caption]

Deixo o meu interlocutor perguntar e, à maneira de Temístocles Linhares, diante daquele perguntador retórico, mesmo sem o mesmo talento do emérito crítico, vou tentando responder-lhe às indagações.

- Se há mesmo utilidade na poesia, então, afinal, a crise é dos poetas ou da ausência de leitores? – dispara meu interlocutor.

Na primeira parte dessa investigação, falei do esforço de se criar um público leitor, a partir da experiência de leitura de poesia (e de literatura em geral) nas escolas – conforme a referência ao excelente trabalho “Trilhas na formação do jovem leitor[i]” (Goiandira Ortiz e Maria Zaira Turchi, organizadoras, 2015).

Não vamos confundir as coisas, por questão de método, dividamos as questões. Assim, a) a ausência dos leitores no mundo hodierno; b) A crise da poesia; c) poesia: uma esperança que não quer se apagar. Vamos, pois, ao simples abc, em meio à complexidade de um mundo cheio de algoritmos que querem determinar o que (e quanto) lemos.

Como pressuposto a falar de uma crise, lembremo-nos sempre de que o conhecimento está na gênese da Poesia, digo, repetindo Temístocles Linhares[ii] ao analisar a obra de José Guilherme Merquior (A astúcia da mimese, 1972), a respeito da análise que este fazia da poesia do pernambucano João Cabral de Melo Neto:

“O conhecimento, no caso, é existência e a existência é conhecimento. E a poesia é a voz da existência, como no nosso poeta. Para que melhor justificação que essa? A poesia como estudo de sua própria essência, a poesia como conhecimento, como uma espécie de operação sobre o tempo e sobre o espaço, uma manipulação do tempo e do espaço, chegando mesmo à criação de um tempo que não seja mais o tempo...”

Em poetas que exercem a imitação da realidade, como o fez João Cabral, isso é muito importante, e vem se repetindo para poetas que herdaram e deram continuidade à vertente dessa capacidade de “adesão ao primado da realidade objetiva, identificada como o universo social em suas relações concretas...sem filosofia transcendentalista. ”

E quanto aos ditos metafísicos e transcendentalistas, como lidar com eles e ainda assim achar alguma adequação da Poesia ao conhecimento? O que dizer dos que da poesia lançam mão como o fez São João da Cruz, para uma espécie de ascensão, de elevação do material ao espiritual, como na “Subida do Monte Carmelo” ou na sua “Noite escura”

“Em uma noite escura,

De amor em vivas ânsias inflamada,

Oh! Ditosa ventura!

Saí sem ser notada,

Já minha casa estando sossegada. ”

Eis que duas vertentes se opõem e, no entanto, entre elas a comunhão que se interpõe é a linguagem. Afinal, como queria Martin Heidegger, em “A poesia de Hölderlin”: “É mesmo apenas a linguagem que nos concede a possibilidade de estar no centro da abertura do ente. Apenas onde há linguagem há um mundo, ou seja, o local das mudanças nas decisões e obras, de ações e responsabilidade, mas também de arbítrio e rumor, decadência e confusão. Somente onde há mundo que domina há história. A linguagem é um bem em sentido mais originário. Ela traz o bem-estar, ou seja, a garantia de que o homem pode ser enquanto [ser] histórico[iii]”.

Em ambas há a exigência de um vetor comum – a linguagem e de um requisito fundamental – o silêncio interior, uma espécie de fuga que é um enfrentar-se, uma subida que é um mergulho em si mesmo e nas coisas da alma. Talvez por isso o mesmo Heidegger tenha dito que “a poesia é nomear que institui o ser e a essência de todas as coisas”. Similar condição do pensamento de Vilém Flusser para quem antes de entendermos o perfume da rosa ou o sabor da maçã foi preciso que alguém as nomeasse – doassem vida imaterial a algo que se vê e ao Amor descrição para além do ato, como o fez o fundador da língua Portuguesa, Luís Vaz de Camões, em um de seus famosos sonetos sobre o Amor:

Amor é um fogo que arde sem se ver;

É ferida que dói, e não se sente;

É um contentamento descontente;

É dor que desatina sem doer.

Ora, em ambos os casos – o do que imita a realidade para nomeá-la (João Cabral) e o do que imerge para subir aos altos cimos da espiritualidade (o espanhol João da Cruz e um Jorge de Lima, entre os poetas brasileiros) – o que os une é “o estado de emergência” que parecem alimentar o poeta (e por que não o leitor de poesia?), porque “a Poesia é uma alma inaugurando uma forma”, segundo Gaston Bachelard.

Do abc, este é o cerne do (b), pois, quando o pensador francês resume este “estado de emergência” em que a poesia coloca o homem como de “supremo poder e humana dignidade” (Edward Hirsch)[iv] estamos diante de uma crise. Eis a crise que pode ser nomeada desde então. Todos querem o poder, todos almejam a dignidade suprema, mas só a alguns é dado o dom de fazer-se ligar ao imaterial que conduz a poesia e nos conduz à leitura da poesia, além do que nos parece desequilibrada a relação numérica de poetas/leitores.

Os vícios que podem deturpar esse “caminho espiritual da alma” (João da Cruz), essa sondagem profunda do ser, para abrir a porta da Poesia são os da desumanidade. Útil relembrar que esses vícios na literatura já foram apontados por teóricos importantes, como Tzvetan Todorov, que entre nós foi, recentemente, relembrado pelo crítico e professor de Escrita Criativa Rodrigo Gurgel. São três os males, diz Todorov, via Gurgel: “formalismo, niilismo e solipsismo” – vícios que podem colocar em crise não só a Poesia como toda a literatura, incluindo a crítica literária.

Remeto o leitor ao final da 1ª. Parte desta série sobre Poesia, onde transcrevi o poema “Expectar”, de autoria do goiano Edmar Guimarães:

“É tarde para a euforia da forma.

[...]

E quando se vai lendo/frios ventos nos olhos,/aprendendo a caligrafia/dos ocasos,//do cheiro mumificado do mundo,/de aves suadas/nas escarpas/escuras//do ar /há desespero/nuvens rasas nos olhos.//aves são de carne, mas têm/asas."

Aí está, dileto leitor, o famoso dar asas à leitura que pressupõe olharmos com cautelosa percuciência para o problema acima nomeado: talvez o elemento crucial de nosso país e da cultura de hoje é mesmo encontrarmos resposta à pergunta: Para quem escrevemos? Onde estão os leitores?

Em 1976, o crítico paranaense Temístocles Linhares (“Diálogos sobre a poesia brasileira”) já advertia que a palavra escrita foi invenção de culturas altamente desenvolvidas, seguindo-se então o livro como o seu melhor veículo de comunicação; e se muitos séculos foram necessários para a fixação da poesia oral, nem tantos para fixar o livro – e já agora, adverte Linhares “em largo voo através do espaço e do tempo, nos encontramos diante de novos problemas, de novas transformações para a poesia, em face do advento de novos meios de comunicação, capazes até de lhe criarem um processo de baldeação, a ser fomentado pela segunda revolução industrial” em que vivia a humanidade de então. Segundo Linhares éramos “cem milhões de habitantes, dos quais pelo menos um milhão de leitores, média altíssima, uma vez que se lê poesia cada vez menos. E, no entanto, aí estão os poetas e os que se ocupam teimosamente de poetas e de poesia”.

Eis-nos na era pós-industrial e da cibercultura, com um nível decrescente de interesse pela leitura. Uma era em que respondendo à pergunta “Para quem escrevemos? ”, o ficcionista Fernando Monteiro disse: “Os poetas não precisarão participar dessa rodada de desencanto, pois eles já escrevem para um vazio que não é só o das grandes livrarias grosseiras, com suas girândolas de livros de ocasião com capas brilhantes como catarro em parede. Os poetas, como que abençoados por Deus ou pelo diabo, estão escrevendo para leitores tão escassos (há muitíssimo tempo), que se tornaram monges trapistas da literatura, escrevendo em monastérios transformados nos palácios da mente que os libertam de escrever para quem já não possui o código da Poesia, a tábua de decifração (e salvação) do verso que foi carne, no Princípio etc. Enfim, os poetas estão libertados pelo silêncio que os cerca – enquanto aqui se convocam, sim, principalmente os praticantes da ficção, nesta hora “vigésima quinta” por obra e graça, em parte, das editoras voltadas, nos últimos anos, quase exclusivamente para aquilo que passou a se entender como sucessos”

Assim, cada vez mais parece mais anacrônica a leitura silenciosa (e demorada, saboreada, quase sem fim utilitário nenhum, que não seja o de ligar-se às coisas do espírito) – a “delectatio morosa dos antigos” – ou seja: uma leitura mais proveitosa e de engrandecimento espiritual do leitor (Linhares). Este “dar asas à imaginação” vem, talvez, daí. Não está o leitor a preparar-se para nenhum teste do dia seguinte, não está diante da pressa do leito de morte que o obriga a colher um lápis e um pequeno papel – como teria feito Thomas Wolfe no seu leito de morte... Ele, tão só e apenas lê.

Está, pura e simplesmente, este leitor a deleitar-se com o que lê, porque desejoso de ser melhor, disposto a escalar o monte Carmelo do seu dia-a-dia burocrático, desapegado que está do prazer, da inovação e da criatividade; ou, mesmo quando suprido disso tudo, quer que sua alma diga ao poema (o Amado), como o fiel declara ao Redentor na “Noite escura” da alma:

Essa luz me guiava,

Com mais clareza que a do meio-dia

Aonde me esperava

Quem eu bem conhecia,

Em sítio onde ninguém aparecia.

Oh! noite que me guiaste,

Oh! noite mais amável que a alvorada;

Oh! noite que juntaste

Amado com amada,

Amada já no Amado transformada!

A alma do leitor assim distendida pela leitura e pela meditação silenciosa, poderá ouvir e repetir – fazendo eco de um abismo a outro abismo, gerando um Esperança imorredoura (eis-nos diante do “c”, diria o “x”, do abc):

“Esquecida, quedei-me,

O roso reclinado sobre o Amado;

Tudo cessou. Deixei-me,

Largando meu cuidado

Por entre as açucenas olvidado.[v]

Como ressalta Dom Penido, na introdução às obras de São João da Cruz em português, se a poesia pode falar à alma, exige-se do leitor uma ascese, uma disciplina – às vezes, desconfortável aos pés do caminhante nas primeiras jornadas, afeito que está à rapidez e à superficialidade do mundo cibernético. É preciso, alerta dom Penido: “nos dispor a receber os dons gratuitos de Deus” e dispostos a receber o divino beneplácito, “Deus não põe sua graça na alma senão na medida da vontade e do amor dela”.

Similarmente, aos incrédulos, a Poesia não cederá nunca sem a contrapartida igual de meditação e silêncio que prepara o espírito para o uso das asas da imaginação. É com Hirsch que encerro essa peroração com meu interlocutor imaginário. Trata-se de viajar à “Heartland” – a terra do coração, literalmente, para onde se vai, mesmo que seja apenas colhendo uma mensagem numa garrafa (Paul Celan), ouvindo uma voz no meio da noite, propondo-se a si mesmo algo fora da rotina escravizadora do mundo do trabalho.

Só assim a Poesia será o cantar deste pássaro da noite audível a qualquer ser disposto a tomar da água refrescante que salta das estantes, em forma de livro; ou que irá em busca da poesia falada, a poesia em prosa ou mixada em música por meios os mais diversos – eis o Abc da poesia.

NOTAS

[i] “Trilhas na formação do jovem leitor: imaginários sociais e cidadania”, Org. Goiandira Ortiz de Camargo e Maria Zaira Turchi, Goiânia, Cânone Editorial, 2015, 217 p.

[ii] LINHARES, Temístocles. “Diálogos sobre a poesia brasileira”, Ed. Melhoramentos/MEC, 1976, 280 p.

[iii] Heidegger, Martin. Cit. Por Vicenzo Costa (2015), p.131. Trad. Yvone da Silva.

[iv] HIRSH, Edward. “How to read a poem and fall in love with Poetry”, Harvest books, 1999, 354 p..

[v] Obras de São João da Cruz, vol. I – “A subida do Monte Carmelo, Noite Escura e Cautelas” (1960), trad. Monjas do Mosteiro das Carmelitas descalças de Sta. Teresa do Rio de Janeiro.

São João da Cruz, poeta e místico espanhol do século XVI[/caption]

Deixo o meu interlocutor perguntar e, à maneira de Temístocles Linhares, diante daquele perguntador retórico, mesmo sem o mesmo talento do emérito crítico, vou tentando responder-lhe às indagações.

- Se há mesmo utilidade na poesia, então, afinal, a crise é dos poetas ou da ausência de leitores? – dispara meu interlocutor.

Na primeira parte dessa investigação, falei do esforço de se criar um público leitor, a partir da experiência de leitura de poesia (e de literatura em geral) nas escolas – conforme a referência ao excelente trabalho “Trilhas na formação do jovem leitor[i]” (Goiandira Ortiz e Maria Zaira Turchi, organizadoras, 2015).

Não vamos confundir as coisas, por questão de método, dividamos as questões. Assim, a) a ausência dos leitores no mundo hodierno; b) A crise da poesia; c) poesia: uma esperança que não quer se apagar. Vamos, pois, ao simples abc, em meio à complexidade de um mundo cheio de algoritmos que querem determinar o que (e quanto) lemos.

Como pressuposto a falar de uma crise, lembremo-nos sempre de que o conhecimento está na gênese da Poesia, digo, repetindo Temístocles Linhares[ii] ao analisar a obra de José Guilherme Merquior (A astúcia da mimese, 1972), a respeito da análise que este fazia da poesia do pernambucano João Cabral de Melo Neto:

“O conhecimento, no caso, é existência e a existência é conhecimento. E a poesia é a voz da existência, como no nosso poeta. Para que melhor justificação que essa? A poesia como estudo de sua própria essência, a poesia como conhecimento, como uma espécie de operação sobre o tempo e sobre o espaço, uma manipulação do tempo e do espaço, chegando mesmo à criação de um tempo que não seja mais o tempo...”

Em poetas que exercem a imitação da realidade, como o fez João Cabral, isso é muito importante, e vem se repetindo para poetas que herdaram e deram continuidade à vertente dessa capacidade de “adesão ao primado da realidade objetiva, identificada como o universo social em suas relações concretas...sem filosofia transcendentalista. ”

E quanto aos ditos metafísicos e transcendentalistas, como lidar com eles e ainda assim achar alguma adequação da Poesia ao conhecimento? O que dizer dos que da poesia lançam mão como o fez São João da Cruz, para uma espécie de ascensão, de elevação do material ao espiritual, como na “Subida do Monte Carmelo” ou na sua “Noite escura”

“Em uma noite escura,

De amor em vivas ânsias inflamada,

Oh! Ditosa ventura!

Saí sem ser notada,

Já minha casa estando sossegada. ”

Eis que duas vertentes se opõem e, no entanto, entre elas a comunhão que se interpõe é a linguagem. Afinal, como queria Martin Heidegger, em “A poesia de Hölderlin”: “É mesmo apenas a linguagem que nos concede a possibilidade de estar no centro da abertura do ente. Apenas onde há linguagem há um mundo, ou seja, o local das mudanças nas decisões e obras, de ações e responsabilidade, mas também de arbítrio e rumor, decadência e confusão. Somente onde há mundo que domina há história. A linguagem é um bem em sentido mais originário. Ela traz o bem-estar, ou seja, a garantia de que o homem pode ser enquanto [ser] histórico[iii]”.

Em ambas há a exigência de um vetor comum – a linguagem e de um requisito fundamental – o silêncio interior, uma espécie de fuga que é um enfrentar-se, uma subida que é um mergulho em si mesmo e nas coisas da alma. Talvez por isso o mesmo Heidegger tenha dito que “a poesia é nomear que institui o ser e a essência de todas as coisas”. Similar condição do pensamento de Vilém Flusser para quem antes de entendermos o perfume da rosa ou o sabor da maçã foi preciso que alguém as nomeasse – doassem vida imaterial a algo que se vê e ao Amor descrição para além do ato, como o fez o fundador da língua Portuguesa, Luís Vaz de Camões, em um de seus famosos sonetos sobre o Amor:

Amor é um fogo que arde sem se ver;

É ferida que dói, e não se sente;

É um contentamento descontente;

É dor que desatina sem doer.

Ora, em ambos os casos – o do que imita a realidade para nomeá-la (João Cabral) e o do que imerge para subir aos altos cimos da espiritualidade (o espanhol João da Cruz e um Jorge de Lima, entre os poetas brasileiros) – o que os une é “o estado de emergência” que parecem alimentar o poeta (e por que não o leitor de poesia?), porque “a Poesia é uma alma inaugurando uma forma”, segundo Gaston Bachelard.

Do abc, este é o cerne do (b), pois, quando o pensador francês resume este “estado de emergência” em que a poesia coloca o homem como de “supremo poder e humana dignidade” (Edward Hirsch)[iv] estamos diante de uma crise. Eis a crise que pode ser nomeada desde então. Todos querem o poder, todos almejam a dignidade suprema, mas só a alguns é dado o dom de fazer-se ligar ao imaterial que conduz a poesia e nos conduz à leitura da poesia, além do que nos parece desequilibrada a relação numérica de poetas/leitores.

Os vícios que podem deturpar esse “caminho espiritual da alma” (João da Cruz), essa sondagem profunda do ser, para abrir a porta da Poesia são os da desumanidade. Útil relembrar que esses vícios na literatura já foram apontados por teóricos importantes, como Tzvetan Todorov, que entre nós foi, recentemente, relembrado pelo crítico e professor de Escrita Criativa Rodrigo Gurgel. São três os males, diz Todorov, via Gurgel: “formalismo, niilismo e solipsismo” – vícios que podem colocar em crise não só a Poesia como toda a literatura, incluindo a crítica literária.

Remeto o leitor ao final da 1ª. Parte desta série sobre Poesia, onde transcrevi o poema “Expectar”, de autoria do goiano Edmar Guimarães:

“É tarde para a euforia da forma.

[...]

E quando se vai lendo/frios ventos nos olhos,/aprendendo a caligrafia/dos ocasos,//do cheiro mumificado do mundo,/de aves suadas/nas escarpas/escuras//do ar /há desespero/nuvens rasas nos olhos.//aves são de carne, mas têm/asas."

Aí está, dileto leitor, o famoso dar asas à leitura que pressupõe olharmos com cautelosa percuciência para o problema acima nomeado: talvez o elemento crucial de nosso país e da cultura de hoje é mesmo encontrarmos resposta à pergunta: Para quem escrevemos? Onde estão os leitores?

Em 1976, o crítico paranaense Temístocles Linhares (“Diálogos sobre a poesia brasileira”) já advertia que a palavra escrita foi invenção de culturas altamente desenvolvidas, seguindo-se então o livro como o seu melhor veículo de comunicação; e se muitos séculos foram necessários para a fixação da poesia oral, nem tantos para fixar o livro – e já agora, adverte Linhares “em largo voo através do espaço e do tempo, nos encontramos diante de novos problemas, de novas transformações para a poesia, em face do advento de novos meios de comunicação, capazes até de lhe criarem um processo de baldeação, a ser fomentado pela segunda revolução industrial” em que vivia a humanidade de então. Segundo Linhares éramos “cem milhões de habitantes, dos quais pelo menos um milhão de leitores, média altíssima, uma vez que se lê poesia cada vez menos. E, no entanto, aí estão os poetas e os que se ocupam teimosamente de poetas e de poesia”.

Eis-nos na era pós-industrial e da cibercultura, com um nível decrescente de interesse pela leitura. Uma era em que respondendo à pergunta “Para quem escrevemos? ”, o ficcionista Fernando Monteiro disse: “Os poetas não precisarão participar dessa rodada de desencanto, pois eles já escrevem para um vazio que não é só o das grandes livrarias grosseiras, com suas girândolas de livros de ocasião com capas brilhantes como catarro em parede. Os poetas, como que abençoados por Deus ou pelo diabo, estão escrevendo para leitores tão escassos (há muitíssimo tempo), que se tornaram monges trapistas da literatura, escrevendo em monastérios transformados nos palácios da mente que os libertam de escrever para quem já não possui o código da Poesia, a tábua de decifração (e salvação) do verso que foi carne, no Princípio etc. Enfim, os poetas estão libertados pelo silêncio que os cerca – enquanto aqui se convocam, sim, principalmente os praticantes da ficção, nesta hora “vigésima quinta” por obra e graça, em parte, das editoras voltadas, nos últimos anos, quase exclusivamente para aquilo que passou a se entender como sucessos”

Assim, cada vez mais parece mais anacrônica a leitura silenciosa (e demorada, saboreada, quase sem fim utilitário nenhum, que não seja o de ligar-se às coisas do espírito) – a “delectatio morosa dos antigos” – ou seja: uma leitura mais proveitosa e de engrandecimento espiritual do leitor (Linhares). Este “dar asas à imaginação” vem, talvez, daí. Não está o leitor a preparar-se para nenhum teste do dia seguinte, não está diante da pressa do leito de morte que o obriga a colher um lápis e um pequeno papel – como teria feito Thomas Wolfe no seu leito de morte... Ele, tão só e apenas lê.

Está, pura e simplesmente, este leitor a deleitar-se com o que lê, porque desejoso de ser melhor, disposto a escalar o monte Carmelo do seu dia-a-dia burocrático, desapegado que está do prazer, da inovação e da criatividade; ou, mesmo quando suprido disso tudo, quer que sua alma diga ao poema (o Amado), como o fiel declara ao Redentor na “Noite escura” da alma:

Essa luz me guiava,

Com mais clareza que a do meio-dia

Aonde me esperava

Quem eu bem conhecia,

Em sítio onde ninguém aparecia.

Oh! noite que me guiaste,

Oh! noite mais amável que a alvorada;

Oh! noite que juntaste

Amado com amada,

Amada já no Amado transformada!

A alma do leitor assim distendida pela leitura e pela meditação silenciosa, poderá ouvir e repetir – fazendo eco de um abismo a outro abismo, gerando um Esperança imorredoura (eis-nos diante do “c”, diria o “x”, do abc):

“Esquecida, quedei-me,

O roso reclinado sobre o Amado;

Tudo cessou. Deixei-me,

Largando meu cuidado

Por entre as açucenas olvidado.[v]

Como ressalta Dom Penido, na introdução às obras de São João da Cruz em português, se a poesia pode falar à alma, exige-se do leitor uma ascese, uma disciplina – às vezes, desconfortável aos pés do caminhante nas primeiras jornadas, afeito que está à rapidez e à superficialidade do mundo cibernético. É preciso, alerta dom Penido: “nos dispor a receber os dons gratuitos de Deus” e dispostos a receber o divino beneplácito, “Deus não põe sua graça na alma senão na medida da vontade e do amor dela”.

Similarmente, aos incrédulos, a Poesia não cederá nunca sem a contrapartida igual de meditação e silêncio que prepara o espírito para o uso das asas da imaginação. É com Hirsch que encerro essa peroração com meu interlocutor imaginário. Trata-se de viajar à “Heartland” – a terra do coração, literalmente, para onde se vai, mesmo que seja apenas colhendo uma mensagem numa garrafa (Paul Celan), ouvindo uma voz no meio da noite, propondo-se a si mesmo algo fora da rotina escravizadora do mundo do trabalho.

Só assim a Poesia será o cantar deste pássaro da noite audível a qualquer ser disposto a tomar da água refrescante que salta das estantes, em forma de livro; ou que irá em busca da poesia falada, a poesia em prosa ou mixada em música por meios os mais diversos – eis o Abc da poesia.

NOTAS

[i] “Trilhas na formação do jovem leitor: imaginários sociais e cidadania”, Org. Goiandira Ortiz de Camargo e Maria Zaira Turchi, Goiânia, Cânone Editorial, 2015, 217 p.

[ii] LINHARES, Temístocles. “Diálogos sobre a poesia brasileira”, Ed. Melhoramentos/MEC, 1976, 280 p.

[iii] Heidegger, Martin. Cit. Por Vicenzo Costa (2015), p.131. Trad. Yvone da Silva.

[iv] HIRSH, Edward. “How to read a poem and fall in love with Poetry”, Harvest books, 1999, 354 p..

[v] Obras de São João da Cruz, vol. I – “A subida do Monte Carmelo, Noite Escura e Cautelas” (1960), trad. Monjas do Mosteiro das Carmelitas descalças de Sta. Teresa do Rio de Janeiro.

Lançamento, que faz parte da programação do 16º Festival Vaca Amarela, será às 21 horas desta quinta-feira (21/9) no Complexo Estúdio & Pub, com três bandas e dois DJs

Em seu livro de contos, escritor paulistano toma como pontos de referência grandes nomes, como André Breton, Jorge Luis Borges e Maurits Cornelis Escher

Aforista estadunidense possuía pensamento rápido como uma bala, escrita afiada como uma faca, e estilo cáustico como ácido

Bruno Zago fala sobre o presente e o futuro dos quadrinhos, sua importância como porta de entrada para o universo da leitura, a influência dos quadrinhos e desenhos animados japoneses no Brasil e muito mais

Com entrada gratuita no Centro Cultural da UFG às 20 horas desta segunda-feira (18/9), o projeto La Bomba Latina dá início à programação do evento marcado pela diversidade

Depois do grandioso e questionável Sonic Highways (2014), banda reconhece bandas que influenciaram formação musical do grupo e lança um disco impactante

“Carta a um Jovem Cientista”, de Edward Wilson, é essencial para pessoas que queiram se dedicar à ciência, seja na Academia, nos Institutos de Pesquisa, ou nas indústrias

Após se render à pornografia, na década de 1970, o faroeste brasileiro bateu em retirada. Nos últimos anos, entretanto, vem reaparecendo cautelosamente

Episódio envolvendo a exposição no museu do Santander Cultural de Porto Alegre (RS) mostra que, no Brasil atual, a capacidade de fazer perguntas e averiguar detalhes está sendo gradativamente obnubilada por atitudes irascíveis, o que impede avaliações criteriosas

É somente com o uso do poder imaginativo que a Poesia pode se fazer presença e presente

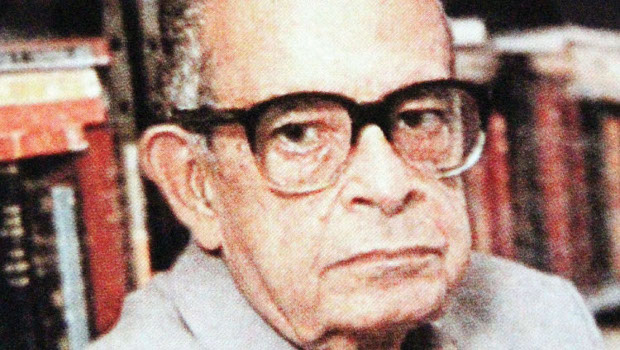

[caption id="attachment_105199" align="aligncenter" width="620"] Crítico literário Franklin de Oliveira (1916 - 2000)[/caption]

Creio ter sido o emérito e temido crítico – ao tempo em que esses existiam e eram temidos! – Temístocles Linhares quem primeiro me chamou a atenção para o fato de que ler poesia exige aprendizado especial. De um de seus livros magistrais “Diálogos sobre a poesia brasileira” (1976) fiz-me interlocutor silencioso por momentos e debatedor, declamador, noutros, concorde ou discorde ao conteúdo, mas sempre aprendendo muito.

Porém, há de ser sob a ótica de outro velho crítico dos rodapés à antiga, do erudito autodidata Franklin de Oliveira, que hei de escrever meu primeiro artigo sobre Poesia neste espaço. Há 17 anos o Brasil perdia esse grande pensador – o acadêmico, erudito, mas nada academicista - Franklin de Oliveira (1916-2000).

Batizado como José Ribamar de Oliveira Franklin da Costa, nasceu em São Luís do Maranhão em 12 de março de 1916, onde passou a infância e o início da juventude. Desde cedo, trabalhou para a imprensa, mas sua vocação de estudioso, de erudito mesmo (embora sem títulos acadêmicos), veio da valiosa biblioteca que lhe abriram José Neves de Andrade e Antônio Lopes; das recomendações de leitura de Nascimento Moraes, Rubem Almeida e Clarindo Santiago e, nas artes plásticas, aprendeu sobretudo com Rubens Damasceno.

Deixou uma porção de bons livros, dos quais destaco "A fantasia exata" (ensaios de literatura e música); "Viola d´amore" (idem); e o incontornável "Literatura e civilização" (1978).

No Rio de Janeiro, a partir de 1938, Franklin se firmou como redator e editor de jornais como A Notícia, Correio da manhã - onde se alternava com Otto Maria Carpeaux no rodízio da coluna de crítica literária e musical. Foi assessor político do governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola, a quem serviu como colaborador, conselheiro e amigo; tendo sido ao final da vida redator de O Globo e colaborador da Folha de São Paulo.

Definindo-se como "um homem ao qual a tempestade não dá folga, Franklin de Oliveira achava que não remar contra a maré é falta de caráter. E da vida só espera não morrer na cama que - dizia - é lugar de amar", Franklin é destes homens que fazem falta à crítica de rodapé impressa e digital, tal como a figura gigantesca (e ímpar) de Otto Maria Carpeaux, com quem Franklin chegou a se revezar no mesmo espaço jornalístico, escrevendo sobre literatura e música; deixou-nos a figura professoral, porém do mestre, quase um monge educador.

Assim, é como se eu o visse sentado na redação do Correio da Manhã “quando aparece na redação, surgido de torna-viagem” seu chefe, o sr. Paulo Bittencourt e lhe diz: “Aproveitei estes dias de Araxá para ler um livro que deveria ter lido há quarenta anos”. O livro: “Civilização do Renascimento na Itália”, editado em Sttutgart, em 1860. Estava o editor e crítico Franklin vivendo o ano do centenário do famoso livro de Jacob Burckhardt. Mas, deixemos de lado por ora Burckhardt, para voltar ao tema, pois com alguns parágrafos já vou consumindo boa parte da paciência do leitor.

Em “A fantasia exata”, Franklin de Oliveira busca nos ensinamentos de Ernst Cassirer as bases para afirmar que “a região na qual a atividade do espírito é a mais alta atividade franqueada ao próprio espírito, é a da linguagem. Aquelas ´inumeráveis realidades vivas que Rodin viu na pedra, também Cassirer as surpreendeu na linguagem. Como os mármores de Rodin, pedras onde, segundo Rilke, tudo é simultâneo e desperto...” Daí não podemos como leitores esquecermo-nos, adverte Oliveira, que “a linguagem, a arte e a religião integram o universo simbólico no qual se move o homem”.

É somente com o uso do poder imaginativo que a Poesia pode se fazer presença e presente. “Este poder é privilégio do artista, ser que pensa da forma pela qual o homem comum sonha. Assim, ideal, hispânico, ´gitano`, Federico Garcia Lorca pode escrever para sempre Verde que te quiero verde. ”

Não por acaso, no I Colóquio de Poesia Goiana, realizado na Universidade Federal de Goiás, ouvi de um colega poeta, o brilhante Edmar Guimarães (autor de “Caderno” e “Águas de Claudel”) a definição mais singela e uma das mais convincentes sobre o fazer poético – ele, Edmar que deve ser leitor de Rilke disse: “penso num poema como se olhasse para uma pedra que pode ser esculpida”.

No evento citado, onde pude conhecer e rever poetas conhecidos e famosos (como Gilberto Mendonça Teles e Heleno Godoy), fiquei sabendo do esforço de formar leitores que um grupo de denodados professores tem feito junto às escolas de Goiás. A missão é civilizatória: “investir na leitura, compartilhando experiências de ensino e pesquisa por meio de eventos e de publicações”, é o que move a “Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia, coordenada pela professora doutora Goiandira Ortiz de Camargo.

Em “Trilhas na formação do jovem leitor: imaginários sociais e cidadania” (Cânone, 2015), Goiandira Ortiz afirma que “a literatura, especialmente a poesia, exige um modo de ler que o contexto atual dificulta com sua velocidade de comunicação, de apelos visuais e ruídos, jogando o sujeito para fora de si, não permitindo tempo-espaço para uma disponibilidade de silêncio interior”.

Somente esse “silêncio interior”, esse mutismo pensante, essas meditações, em meio às turbulências do mundo hodierno, só o silêncio, dizia, pode nos conceder o dom e a graça de ler e fazer poesia – em meio ao furacão midiático. Em um livro de 1989, depois traduzido ao português em 2010, o filósofo Vilém Flusser[1] alerta para os desgastes que a tecnologia e a pressa das rotinas no mundo poderiam impor não só à Poesia mas à Escrita em geral. Ele diz:

Crítico literário Franklin de Oliveira (1916 - 2000)[/caption]

Creio ter sido o emérito e temido crítico – ao tempo em que esses existiam e eram temidos! – Temístocles Linhares quem primeiro me chamou a atenção para o fato de que ler poesia exige aprendizado especial. De um de seus livros magistrais “Diálogos sobre a poesia brasileira” (1976) fiz-me interlocutor silencioso por momentos e debatedor, declamador, noutros, concorde ou discorde ao conteúdo, mas sempre aprendendo muito.

Porém, há de ser sob a ótica de outro velho crítico dos rodapés à antiga, do erudito autodidata Franklin de Oliveira, que hei de escrever meu primeiro artigo sobre Poesia neste espaço. Há 17 anos o Brasil perdia esse grande pensador – o acadêmico, erudito, mas nada academicista - Franklin de Oliveira (1916-2000).

Batizado como José Ribamar de Oliveira Franklin da Costa, nasceu em São Luís do Maranhão em 12 de março de 1916, onde passou a infância e o início da juventude. Desde cedo, trabalhou para a imprensa, mas sua vocação de estudioso, de erudito mesmo (embora sem títulos acadêmicos), veio da valiosa biblioteca que lhe abriram José Neves de Andrade e Antônio Lopes; das recomendações de leitura de Nascimento Moraes, Rubem Almeida e Clarindo Santiago e, nas artes plásticas, aprendeu sobretudo com Rubens Damasceno.

Deixou uma porção de bons livros, dos quais destaco "A fantasia exata" (ensaios de literatura e música); "Viola d´amore" (idem); e o incontornável "Literatura e civilização" (1978).

No Rio de Janeiro, a partir de 1938, Franklin se firmou como redator e editor de jornais como A Notícia, Correio da manhã - onde se alternava com Otto Maria Carpeaux no rodízio da coluna de crítica literária e musical. Foi assessor político do governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola, a quem serviu como colaborador, conselheiro e amigo; tendo sido ao final da vida redator de O Globo e colaborador da Folha de São Paulo.

Definindo-se como "um homem ao qual a tempestade não dá folga, Franklin de Oliveira achava que não remar contra a maré é falta de caráter. E da vida só espera não morrer na cama que - dizia - é lugar de amar", Franklin é destes homens que fazem falta à crítica de rodapé impressa e digital, tal como a figura gigantesca (e ímpar) de Otto Maria Carpeaux, com quem Franklin chegou a se revezar no mesmo espaço jornalístico, escrevendo sobre literatura e música; deixou-nos a figura professoral, porém do mestre, quase um monge educador.

Assim, é como se eu o visse sentado na redação do Correio da Manhã “quando aparece na redação, surgido de torna-viagem” seu chefe, o sr. Paulo Bittencourt e lhe diz: “Aproveitei estes dias de Araxá para ler um livro que deveria ter lido há quarenta anos”. O livro: “Civilização do Renascimento na Itália”, editado em Sttutgart, em 1860. Estava o editor e crítico Franklin vivendo o ano do centenário do famoso livro de Jacob Burckhardt. Mas, deixemos de lado por ora Burckhardt, para voltar ao tema, pois com alguns parágrafos já vou consumindo boa parte da paciência do leitor.

Em “A fantasia exata”, Franklin de Oliveira busca nos ensinamentos de Ernst Cassirer as bases para afirmar que “a região na qual a atividade do espírito é a mais alta atividade franqueada ao próprio espírito, é a da linguagem. Aquelas ´inumeráveis realidades vivas que Rodin viu na pedra, também Cassirer as surpreendeu na linguagem. Como os mármores de Rodin, pedras onde, segundo Rilke, tudo é simultâneo e desperto...” Daí não podemos como leitores esquecermo-nos, adverte Oliveira, que “a linguagem, a arte e a religião integram o universo simbólico no qual se move o homem”.

É somente com o uso do poder imaginativo que a Poesia pode se fazer presença e presente. “Este poder é privilégio do artista, ser que pensa da forma pela qual o homem comum sonha. Assim, ideal, hispânico, ´gitano`, Federico Garcia Lorca pode escrever para sempre Verde que te quiero verde. ”

Não por acaso, no I Colóquio de Poesia Goiana, realizado na Universidade Federal de Goiás, ouvi de um colega poeta, o brilhante Edmar Guimarães (autor de “Caderno” e “Águas de Claudel”) a definição mais singela e uma das mais convincentes sobre o fazer poético – ele, Edmar que deve ser leitor de Rilke disse: “penso num poema como se olhasse para uma pedra que pode ser esculpida”.

No evento citado, onde pude conhecer e rever poetas conhecidos e famosos (como Gilberto Mendonça Teles e Heleno Godoy), fiquei sabendo do esforço de formar leitores que um grupo de denodados professores tem feito junto às escolas de Goiás. A missão é civilizatória: “investir na leitura, compartilhando experiências de ensino e pesquisa por meio de eventos e de publicações”, é o que move a “Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia, coordenada pela professora doutora Goiandira Ortiz de Camargo.

Em “Trilhas na formação do jovem leitor: imaginários sociais e cidadania” (Cânone, 2015), Goiandira Ortiz afirma que “a literatura, especialmente a poesia, exige um modo de ler que o contexto atual dificulta com sua velocidade de comunicação, de apelos visuais e ruídos, jogando o sujeito para fora de si, não permitindo tempo-espaço para uma disponibilidade de silêncio interior”.

Somente esse “silêncio interior”, esse mutismo pensante, essas meditações, em meio às turbulências do mundo hodierno, só o silêncio, dizia, pode nos conceder o dom e a graça de ler e fazer poesia – em meio ao furacão midiático. Em um livro de 1989, depois traduzido ao português em 2010, o filósofo Vilém Flusser[1] alerta para os desgastes que a tecnologia e a pressa das rotinas no mundo poderiam impor não só à Poesia mas à Escrita em geral. Ele diz:

“(...)com a hegemonia do alfabeto, essa associação estreita do pensamento à língua, entende-se majoritariamente por "poesia" um jogo com a linguagem cuja estratégia é aumentar criativamente o universo da língua. Esse universo é aprofundado poeticamente devido à manipulação de palavras e frases, à modulação de funções da língua, a um jogo com o significado das palavras e das frases, a modulações rítmicas e melódicas dos fonemas. Poesia, nesse sentido, é qualquer fonte da qual a língua sempre nasce renovada, e precisamente em qualquer literatura, ou seja, também nos textos científicos, filosóficos e políticos, e não apenas nos 'poéticos'. As reflexões anteriores sugerem que a poesia, ao contrário da imitação, tomará caminhos até agora inimagináveis, especificamente os caminhos que se abrem graças à introdução de aparelhos e aos seus respectivos novos códigos. As imagens se desligarão de suas funções imitativa e mimética e vão se tornar poéticas, criadoras. Esse poder poético já está claramente evidente, por exemplo, em filmes, vídeos e imagens sintéticas. Contudo, no que diz respeito à poesia, no sentido de jogo de linguagem, parece que o acesso à nova cultura está atravancado: pois ela se vê vinculada ao escrever alfabético.”O pensador tcheco-brasileiro continua advertindo que deveríamos, diante do advento de novas tecnologias, repensar a poesia, pois: “à primeira vista, parece como se pudesse haver também jogos de linguagem não alfabéticos. Os aparelhos não podem, pois, brincar com a língua tanto quanto com as imagens e os tons musicais? Não pode, pois, haver, além de imagens e músicas eletrônicas, poesia eletrônica? É possível pensar programas que movimentem os aparelhos para uma modulação linguística automática a superar de longe, em termos de força poética, as modulações alfabéticas. Uma programação de tal ordem poderia libertar a poesia alfabética de seu atual cárcere elitista e, tendo em vista o declínio do alfabeto, levá-la a uma oralidade cada vez mais poderosa e refinada. Caso essa estratégia pudesse ser adotada poderíamos esperar por salmos e epopeias como os de Davi e as de Homero, mas em novos níveis. Uma nova canção poderia ser entoada ao Senhor.” Ora, para Flusser, “o desligamento da poesia (como jogo de linguagem) do alfabeto e sua transposição para aparelhos computacionais pressupõem, sem dúvida, que haja pessoas engajadas em uma oralidade cada vez mais poderosa e refinada. Isso, contudo, contradiz o capítulo anterior [trecho em que Flussém trata de "A Língua Falada. Como o programar se desligou da escrita alfanumérica..."]. Se quisermos prever a atividade poética futura, é necessário refletir sobre poesia como oposição à imitação, e ter em vista, então, o caso especial da poesia como criação de linguagem. ” Então, eis-nos, aqui às vésperas do final da segunda década do século XXI, sem tomarmos a sério a advertência de Flusser:

“Nem sempre estamos cientes do que devemos à poesia, no sentido lato da palavra: quase tudo que percebemos e vivenciamos. Fazer poesia é a produção de modelos de experiência, e sem tais modelos não poderíamos perceber quase nada. Ficaríamos anestesiados e teríamos de - submetidos aos nossos instintos atrofiados - cambalear cegos, surdos e insensíveis. Os poetas são nossos órgãos do sentido. Nós vemos, ouvimos, sentimos sabores e cheiros devido aos modelos que nos são apresentados pelos poetas. Nós percebemos o mundo por meio desses modelos. Os poetas criaram esses modelos e não os imitaram a partir daquilo que se encontrasse desmodelado e bruto em algum lugar. Quando vemos cores, seja por meio de Van Gogh ou de uma Kodak; [obs.: Flusser escreve isso em 1987] quando ouvimos sons, seja o de Bach ou de um rock; quando sentimos sabores, seja o de um Brillat-Savarin ou de um ´fast-food´; essas cores, sons e sabores são como são não porque vêm da Natureza assim, mas porque são culturais, isto é, porque foram poeticamente elaborados por um motivo fundamental de alguma forma não percebido naturalmente. Se tentássemos escrever uma história da percepção a partir da hipótese de que as cores são percebidas de maneira diferente antes e depois de Van Gogh, ela seria uma história da estética, da experiência. ”Ou para citar um exemplo transcrito apropriadamente pela professora Goiandira Ortiz, tomado de empréstimo à “Matéria de poesia” de Manoel de Barros (2010)[2]:

As coisas que não pretendem, como por exemplo: pedras que cheiram água, homens que atravessam períodos de árvore, se prestam para a poesia [...] Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você pode vender no mercado como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia [...] Tudo que explique o alicate cremoso e o lodo das estrelas serve demais da conta Pessoas desimportantes dão pra poesia qualquer pessoa ou escada O que é bom para o lixo é bom para a poesia[...] Franklin de Oliveira chega quase à mesma conclusão quando falando de “Verde que te quiero Verde” (Lorca) que seu verso, tal como o de Gertrude Stein – “A rose is a rose is a rose” – é uma forma de “protesto contra a nossa abstrata forma de estimar as coisas”; ou ainda em “Todas las rosas son la misma rosa” (de Juan Ramón Jimenez, prêmio Nobel de Literatura 1956) é onde o mistério é penetrado: aquela “forma de desnudar o universo; é forma de rebelião contra a desvitalização das coisas e das criaturas, daí o repetir o jogral dos ciganos espanhóis no verso imortal de Lorca “Verde que te quiero verde”. É “desse entendimento do contraditório, de um lado, e do vazio desse discurso de outro, o poeta propõe outra percepção do mundo...”, segundo Goiandira Ortiz, lançando mão do contexto em que escreve o poeta brasileiro do pantanal (Manoel Barros). Da mesma natureza desse “confinamento à inutilidade e à inferioridade” que salta das “coisas que não pretendem... ” mas “serve (m) demais da conta” foi como antes e em outro contexto confluiu para o mesmo tema a poetisa polonesa. Nesse caso, mais do que preocupação com o mármore de onde poderia extrair a poesia (à la Edmar Guimarães), da contenção do como e com que material fazer poesia, a polonesa poeta estava preocupada com o quem: “a quem serve a poesia”. E assim, suplementando a reflexão da professora Goiandira Ortiz, a poetisa Wislawa Szymborska[3] (pron.: “Vissuáva Chembórska”) – 1923-2012 – prêmio Nobel de Literatura 1996 diz num poema – leitores de poesia: “somos dois em mil”.

Alguns gostam de poesia Alguns gostam de poesia Alguns – ou seja nem todos. Nem mesmo a maioria de todos, mas a minoria. Sem contar a escola onde é obrigatório e os próprios poetas seriam talvez uns dois em mil.Sabendo como Franklin de Oliveira que “toda grande poesia é um ato de perplexidade”, reafirmo como civilizatória o propósito de “ler poemas na sala de aula”, como querem os mestres de nossa Faculdade de Letras (UFG e de outras instituições) e o faço no jornal preso ao mesmo espanto, este “assombro ante às desarticulações do mundo” (Oliveira) nas quais fomos lançados e somos arremessados cotidianamente pelo furor hodierno e a que se deve antepor a Poesia como “instrumento do conhecer, em relação à decifração dos hieróglifos que tecem, espesso, a vida no planeta Terra e na sua circunstância sideral”. E para fechar a coluna de hoje, volto às origens da poesia de língua portuguesa com o mestre Luís de Camões – que antepõe a “superior nobreza do talento” em que devemos sempre reclamar como o bardo lusitano tão bem o fez: “numa mão sempre a pena e noutra a espada” (teoria e prática, poesia e amor à Pátria):

Destarte se esclarece o entendimento, Que experiências fazem repousado, E fica vendo, como de alto assento, O baixo trato humano embaraçado. Este, onde tiver força o regimento Direito, e de afeitos ocupado, Subirá (como deve) a ilustre mando, Contra vontade sua, e não rogando.[4]Ao que adiciono este belo voo poético de Edmar Guimarães, a quem voltarei com interlocução específica na época da reedição de seu belo “Águas de Claudel”, prometido para este ano – o poema se intitula “Expectar”, que é o que faço como cidadão e leitor, diante do trabalho da Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia:

É tarde para a euforia da forma. O coração, sol de músculos a entornar crepúsculos ..........nos dias de dentro. E quando se vai lendo frios ventos nos olhos, aprendendo a caligrafia dos ocasos, do cheiro mumificado do mundo, de aves suadas nas escarpas escuras do ar há desespero nuvens rasas nos olhos. Aves são de carne, mas têm asas.NOTAS [1] “A escrita – Há futuro para a escrita ?”. Trad. do alemão por Murilo J da Costa – S.Paulo, Annablume, 2010. Orig. alemão de 1989. 178 p. [2] ORTIZ, Goiandira. Trilhas na formação do jovem leitor. P.56/7 apud Barros, 2010, p.145/7 (trechos). [3] Poemas, seleção e tradução de Regina Przybycien. [4] CAMÕES, Luís de. “Os Lusíadas”, Canto VI, 99. /

Um dos autores mais talentosos e polêmicos do século passado é o tema de evento que ocorre na tarde desta segunda-feira

[caption id="attachment_104861" align="aligncenter" width="620"] Antropóloga Lilia Schwarcz, biógrafa de Lima Barreto[/caption]

A professora Lilia Moritz Schwarcz, titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo (USP), e curadora adjunta do Museu de Arte de São Paulo (Masp), protagoniza debate nesta segunda-feira, às 14h30, na Biblioteca Central da UFG. O evento tem como título "Lima Barreto: triste visionário", mesmo nome do lívro recém-lançado por ela.

Entre outras obras, Lilia é autora também de "As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos", que ganhou o Prêmio Jabuti de Livro do Ano, em 1999. A biografia do grande escritor brasileiro do início do século passado é resultado de um trabalho de mais de uma década, no qual ela se valeu do olhar de antropóloga e historiadora para lançar luz sobre sua vida e seus livros. Lima Barreto é tido como um dos escritores mais militantes da literatura nacional e trouxe polêmicas sociais à frente de seu tempo, especialmente em relação ao racismo - era mulato e sentiu a discriminação ele próprio.

O debate contará ainda com a participação do professor Luis Felipe Kojima Hirano, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFG (PPGAS) e do artista plástico de Goiás Dalton Paula, que participou da 32ª Bienal de São Paulo (2016) com a obra "Rota do Tabaco", sobre a religiosidade afro-brasileira.

Evento: Debate "Lima Barreto: triste visionário"

Local: Auditório da Biblioteca Central da Universidade Federal de Goiás (Campus Samambaia)

Data e horário: segunda-feira (11/9), às 14h30

Valor: entrada franca

Antropóloga Lilia Schwarcz, biógrafa de Lima Barreto[/caption]

A professora Lilia Moritz Schwarcz, titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo (USP), e curadora adjunta do Museu de Arte de São Paulo (Masp), protagoniza debate nesta segunda-feira, às 14h30, na Biblioteca Central da UFG. O evento tem como título "Lima Barreto: triste visionário", mesmo nome do lívro recém-lançado por ela.

Entre outras obras, Lilia é autora também de "As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos", que ganhou o Prêmio Jabuti de Livro do Ano, em 1999. A biografia do grande escritor brasileiro do início do século passado é resultado de um trabalho de mais de uma década, no qual ela se valeu do olhar de antropóloga e historiadora para lançar luz sobre sua vida e seus livros. Lima Barreto é tido como um dos escritores mais militantes da literatura nacional e trouxe polêmicas sociais à frente de seu tempo, especialmente em relação ao racismo - era mulato e sentiu a discriminação ele próprio.

O debate contará ainda com a participação do professor Luis Felipe Kojima Hirano, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFG (PPGAS) e do artista plástico de Goiás Dalton Paula, que participou da 32ª Bienal de São Paulo (2016) com a obra "Rota do Tabaco", sobre a religiosidade afro-brasileira.

Evento: Debate "Lima Barreto: triste visionário"

Local: Auditório da Biblioteca Central da Universidade Federal de Goiás (Campus Samambaia)

Data e horário: segunda-feira (11/9), às 14h30

Valor: entrada franca