Opção cultural

Sentimos angústia quando o mundo simbólico que nos sustenta é ameaçado. Vemos isso, por exemplo, nas presenças invisíveis mas ameaçadoras do Predador e do Alien

[caption id="attachment_86245" align="aligncenter" width="620"] Major Alan Dutch (Arnold Schwarzenegger) é surpreendido ao ver o sargento Billy (Sonny Landham) paralisado na floresta. Mesmo sem ver, Billy sabia que ali estava uma ameaça e sentia-se angustiado | Foto: Reprodução - "O Predador"[/caption]

Cristiano Pimenta

Especial para o Jornal Opção

A angústia, na psicanálise¹, se define inicialmente em sua relação com o fenômeno do “estranho”, ao qual Freud (1919) dedicou um importante artigo. Para falar do estranho tal como ele aparece no cinema, gostaria de me valer de uma breve passagem de um filme infinitas vezes reprisado na TV: “O Predador” (1987). Logo no início, quando a equipe do “Major Alan Dutch” (Arnold Schwarzenegger) atravessa a densa floresta da América Central, o “sargento Billy” (Sonny Landham) fica paralisado diante de uma paisagem composta apenas por árvores. Ninguém da pequena tropa de elite fazia ideia do perigo que todos corriam. Assustado, o Major se aproxima e pergunta ao Billy o que ele vê. Ele não vê nada e, de fato, nada aparece. Mas ele pressente algo. Apalpando um amuleto místico que traz em seu colar, Billy lhe responde: “Tem algo ali, Major”.

De fato, o predador alienígena, invisível em sua camuflagem, os espreita, os investiga e aguarda o melhor momento para aniquilar todos, um por um. Digamos que os objetos que são vistos na cena, a vegetação, a paisagem, etc., são aqueles que podem ser objetivados, catalogados, medidos, estudados. Já o Predador, ausente do campo visual, é o que escapa à objetivação do olhar, mas, ainda assim, está presente em seu caráter ameaçador e mortífero. Na verdade, o predador invisível é o que é realmente necessário ver na cena aparentemente banal, para ao menos poder lutar pela própria vida. Todavia, para vê-lo é preciso, por assim dizer, fechar os olhos para o visível, para o que pode ser objetivado e abri-los para o invisível, para o que não se deixa objetivar. Ou seja, é preciso apelar para outra forma de ver. É o que Billy tenta fazer.

Essa situação não seria típica daquelas em que podemos apenas intuir que “há algo de errado”? No entanto, a presença invisível do predador certamente produz algumas alterações sutis que permitem concluir que “tem algo ali”. Digamos que ocorre um silêncio anormal, os animais se retiram, tal como os momentos que antecedem um tsunami devastador, segundo relatos daqueles que presenciaram sua chegada. Essas alterações sutis perturbam a normalidade da cena, dão a esta um caráter de estranhamento. Freud (1919) observou que o fenômeno do estranho, “unheimlich, ocorre justamente quando vivenciamos uma situação que nos é familiar, “heimlich”. Diante do que nos parece ser normal, familiar, pressentimos a presença de um elemento perturbador, estrangeiro, estranho, difuso e, por vezes, profundamente ameaçador.

É justamente aí que encontramos a essência do fenômeno da angústia, tal como ela é descrita na psicanálise freudiana e também lacaniana. Nós nos angustiamos quando o que nos ameaça é uma presença que não pode ser discernida e nem capturada por nossa compreensão, por nossas palavras, nem mesmo por nossos conceitos, em suma, pelo significante que viria apaziguar a situação. Trata-se da presença de um objeto paradoxal, chamado por Lacan de objeto a. Quando um telefone toca na madrugada e ainda não sabemos o motivo, nesse intervalo de não saber, podemos apenas pressentir o de que se trata. Nesse contexto, o termo “pressentimento” deve ser entendido, mais precisamente, como “pré-sentimento”, ou seja, “aquilo que experimentamos antes do nascimento de um sentimento” (Lacan; 2005), e que na psicanálise chamamos de angústia. É diferente do medo, que se caracteriza por um elemento ameaçador perfeitamente discernível.

O elemento estranho, por seu lado, é um objeto paradoxal que escapa à própria definição clássica de objeto, daí que sua aparição, ou sua intromissão, no campo da objetividade é geradora de angústia, pois ela produz uma deformação desse campo. Podemos afirmar que, na medida em que o campo da objetividade se mantém estável ele está sendo governado pelo “princípio de prazer” (Freud). Como exemplo, basta imaginar uma bela praia da Indonésia repleta de gente feliz, se divertindo. Eis uma cena dominada pelo princípio de prazer. Mas se de repente o nível da água do mar recuar drasticamente antecipando um tsunami, teremos uma perturbação angustiante da cena.

Major Alan Dutch (Arnold Schwarzenegger) é surpreendido ao ver o sargento Billy (Sonny Landham) paralisado na floresta. Mesmo sem ver, Billy sabia que ali estava uma ameaça e sentia-se angustiado | Foto: Reprodução - "O Predador"[/caption]

Cristiano Pimenta

Especial para o Jornal Opção

A angústia, na psicanálise¹, se define inicialmente em sua relação com o fenômeno do “estranho”, ao qual Freud (1919) dedicou um importante artigo. Para falar do estranho tal como ele aparece no cinema, gostaria de me valer de uma breve passagem de um filme infinitas vezes reprisado na TV: “O Predador” (1987). Logo no início, quando a equipe do “Major Alan Dutch” (Arnold Schwarzenegger) atravessa a densa floresta da América Central, o “sargento Billy” (Sonny Landham) fica paralisado diante de uma paisagem composta apenas por árvores. Ninguém da pequena tropa de elite fazia ideia do perigo que todos corriam. Assustado, o Major se aproxima e pergunta ao Billy o que ele vê. Ele não vê nada e, de fato, nada aparece. Mas ele pressente algo. Apalpando um amuleto místico que traz em seu colar, Billy lhe responde: “Tem algo ali, Major”.

De fato, o predador alienígena, invisível em sua camuflagem, os espreita, os investiga e aguarda o melhor momento para aniquilar todos, um por um. Digamos que os objetos que são vistos na cena, a vegetação, a paisagem, etc., são aqueles que podem ser objetivados, catalogados, medidos, estudados. Já o Predador, ausente do campo visual, é o que escapa à objetivação do olhar, mas, ainda assim, está presente em seu caráter ameaçador e mortífero. Na verdade, o predador invisível é o que é realmente necessário ver na cena aparentemente banal, para ao menos poder lutar pela própria vida. Todavia, para vê-lo é preciso, por assim dizer, fechar os olhos para o visível, para o que pode ser objetivado e abri-los para o invisível, para o que não se deixa objetivar. Ou seja, é preciso apelar para outra forma de ver. É o que Billy tenta fazer.

Essa situação não seria típica daquelas em que podemos apenas intuir que “há algo de errado”? No entanto, a presença invisível do predador certamente produz algumas alterações sutis que permitem concluir que “tem algo ali”. Digamos que ocorre um silêncio anormal, os animais se retiram, tal como os momentos que antecedem um tsunami devastador, segundo relatos daqueles que presenciaram sua chegada. Essas alterações sutis perturbam a normalidade da cena, dão a esta um caráter de estranhamento. Freud (1919) observou que o fenômeno do estranho, “unheimlich, ocorre justamente quando vivenciamos uma situação que nos é familiar, “heimlich”. Diante do que nos parece ser normal, familiar, pressentimos a presença de um elemento perturbador, estrangeiro, estranho, difuso e, por vezes, profundamente ameaçador.

É justamente aí que encontramos a essência do fenômeno da angústia, tal como ela é descrita na psicanálise freudiana e também lacaniana. Nós nos angustiamos quando o que nos ameaça é uma presença que não pode ser discernida e nem capturada por nossa compreensão, por nossas palavras, nem mesmo por nossos conceitos, em suma, pelo significante que viria apaziguar a situação. Trata-se da presença de um objeto paradoxal, chamado por Lacan de objeto a. Quando um telefone toca na madrugada e ainda não sabemos o motivo, nesse intervalo de não saber, podemos apenas pressentir o de que se trata. Nesse contexto, o termo “pressentimento” deve ser entendido, mais precisamente, como “pré-sentimento”, ou seja, “aquilo que experimentamos antes do nascimento de um sentimento” (Lacan; 2005), e que na psicanálise chamamos de angústia. É diferente do medo, que se caracteriza por um elemento ameaçador perfeitamente discernível.

O elemento estranho, por seu lado, é um objeto paradoxal que escapa à própria definição clássica de objeto, daí que sua aparição, ou sua intromissão, no campo da objetividade é geradora de angústia, pois ela produz uma deformação desse campo. Podemos afirmar que, na medida em que o campo da objetividade se mantém estável ele está sendo governado pelo “princípio de prazer” (Freud). Como exemplo, basta imaginar uma bela praia da Indonésia repleta de gente feliz, se divertindo. Eis uma cena dominada pelo princípio de prazer. Mas se de repente o nível da água do mar recuar drasticamente antecipando um tsunami, teremos uma perturbação angustiante da cena.

A beleza de Lolita e as aparências que não enganam

Sendo assim, se nos fiássemos apenas nos objetos familiares, apreensíveis, que compõem a cena, nós seríamos enganados ou mesmo iludidos. Podemos observar também que quando a visão dos objetos visíveis prevalece, quando a cena é dominada pelo princípio de prazer, é aí que a beleza desses objetos tende a se impor e ofuscar tudo que é da ordem do feio. Ora, a beleza possui afinidades com o prazer e com o familiar, já o feio, por seu lado, possui afinidades com o desprazer e com o estranho. Digamos, então, que a beleza ofuscante tende sempre a encobrir o elemento estranho, tal como a pinta negra de Marilyn Monroe quase desaparecia em meio à brancura de seu belo rosto. A beleza tende a apaziguar o olho que olha. Já o feio tende causar perturbação. É claro que nem sempre a beleza serve para encobrir o ponto negro, feio e perturbador. Nas obras de arte contemporâneas, só para dar um exemplo, é comum encontrarmos uma beleza que, de algum modo, inclui em si o feio e não o faz desaparecer. Trata-se aqui de uma beleza que apazigua e perturba ao mesmo tempo. Quanto à beleza que faz desaparecer o elemento estranho do campo visual, podemos encontrar um exemplo paradigmático no filme de Stanley Kubrick, “Lolita” (1962). Neste vemos Humbert (James Mason), um professor de meia idade, recém-chegado da Europa, à procura de uma pensão para se hospedar. Ele estava decidido a não ficar na casa de Charlotte Haze (Shelley Winters), uma mulher também de meia idade, chata, e desesperada por um marido. Mas, ao ver sua filha Lolita (Sue Lyon) de biquíni, tomando sol no “jardim” da casa, Humbert fica fascinado e instantaneamente capturado. Neste caso, ao contrário do que vemos em “O predador”, a beleza estupefante de Lolita, adornada pela beleza da paisagem, do jardim, esconde e oculta completamente o elemento estranho e angustiante. Capturado, Humbert investirá toda sua vida em Lolita. Para ficar próximo dessa jovem que deseja intensamente, ele se casa com sua mãe. Chega a tramar o assassinato desta, que acaba morrendo num acidente. Por fim, se passando por seu pai, mantém um relacionamento clandestino com Lolita. No entanto, Humbert nada sabe e nem quer saber da verdade que se escondia por detrás de tanta beleza. Desde o início, Lolita já amava outro homem, Clare Quilty (Peter Sellers), com quem jamais deixou de se encontrar. Humbert não percebeu que Lolita, para atingir seus objetivos, o enganou desde o início. Quilty, por sua vez, através de disfarces de ator, bigodes postiços, sempre se escondendo na penumbra, construía personagens persecutórios e manipuladores. Quilty foi um autêntico predador que perseguiu e angustiou Humbert até o final. Não poderíamos dizer que Humbert não viu o que só poderia aparecer de forma sutil e quase imperceptível através do elemento estranho? Ele não percebeu que Quilty, esse predador que nunca se deixava ver na cena, era parte essencial do mundo de Lolita, era, por assim dizer, a pinta negra no belo rosto dessa mocinha ardilosa. Humbert estava decidido a amar cegamente Lolita e a mantê-la como objeto agalmático, precioso, e por isso não teve olhos para os perigos que corria. Aqui é possível corrigir o dito popular segundo o qual “as aparências enganam”. Na verdade, as aparências não enganam jamais, desde que estejamos abertos, como Billy, para a presença do estranho na cena.Angústia no Word Trade Center e o supereu em Lacan

Assim, nos valendo da elaboração de Jacques Lacan (2006), percebemos que, em relação ao objeto estranho, maléfico e ameaçador, os objetos apreensíveis ou visíveis são, por assim dizer, falsos, são “semblantes”, ficcionais e evanescentes. Já o objeto angustiante é real. Quem nunca ouviu, numa situação de perigo angustiante, aquela voz reconfortante: “não se preocupe, não há de ser nada, volte a dormir tranquilamente”, ou mesmo “contemple essa bela paisagem.”. Encontramos relatos dos momentos vividos no atentado de 11 de setembro ao Word Trade Center, em que logo após o choque do primeiro avião, certos responsáveis em organizar a evacuação do prédio diziam às pessoas que estava tudo bem e que não havia o que temer. Ora, a angústia, ao contrário, nos alerta, nos dá o “sinal” de que há um real ameaçador que não pode ser ignorado. De modo geral, a angústia é o que sentimos quando o mundo simbólico que nos sustenta é ameaçado de vir abaixo. Por isso Lacan diz que a angústia é o único afeto que não engana. A certa altura do nosso filme de ação, o predador se torna visível, analisável, ou seja, passa a fazer parte dos objetos perceptíveis. A partir desse momento, por mais ameaçador que seja, ele não gera mais angústia, pois ele já não olha mais lá de onde não é visto, ele não mais presentifica seu olhar angustiante, olhar que não pode ser visto por aquele que é olhado. Freud chamou de “supereu” — essa instância psíquica que nos vigia, nos olha, nos avalia, nos critica, sempre para nos rebaixar e nos condenar, não importando o quanto não mereçamos tal condenação — se manifesta justamente por meio de um “olhar” ou de uma “voz” que, tal como o Predador, não aparece nem é escutada no campo perceptivo. Para Lacan (2006), o “supereu” é uma das formas do objeto angustiante, o objeto a. A voz e o olhar em Lacan, são objetos paradoxais que escapam à própria definição clássica de objeto, por isso, sua aparição no campo da objetividade é geradora de angústia, pois ela produz uma deformação desse campo.Sobre o que o psicanalista deve falar

Voltando ao filme, vemos que é somente depois que o Predador passa a fazer parte do campo perceptivo, quando deixa de ser objeto angustiante, que o Major Dutch monta suas armadilhas e tornando, assim, o caçador. Mas, vale dizer, essas armadilhas são feitas para capturar objetos perceptíveis, são como as chamadas “pesquisas de opinião”, que podem capturar informações interessantes sobre o que as pessoas querem, sobre em quem elas vão votar, etc., mas, se não são muito confiáveis, se tantas vezes fracassam, é justamente porque essas pesquisas não lidam com o que há de não sabido, de inconsciente, no próprio querer das pessoas. Digamos que, mais além do que elas revelam pode estar justamente o mais importante. Daí que, quando alguém que se diz psicanalista vem a público dizer algo baseado fundamentalmente em pesquisa de opinião, ele pode estar fazendo uma interessante contribuição psicológica ou sociológica, mas não psicanalítica. Penso que o psicanalista que vem a público deve, na medida do possível, “dar notícias” a respeito desse mais além angustiante, desse real, com o qual cada paciente seu está às voltas no seu consultório. Isso implica em dizer algo a respeito do que é singular, do que não está ao acesso de qualquer pesquisa de opinião.O oitavo passageiro e o mal que vem de dentro

[caption id="attachment_86244" align="aligncenter" width="620"] A ameaça invisível de Alien causa no espectador a angústia | Foto: Reprodução - "Alien, o oitavo passageiro"[/caption]

A estrutura da angústia está presente também em um filme infinitas vezes superior ao que acabamos de comentar. Trata-se de outro filme sobre alienígenas: “Alien, o oitavo passageiro” (1979). Poderíamos dedicar todo esse texto somente a ele, o primeiro da franquia, cuja estrutura é feita para gerar angústia não somente nos ocupantes da espaçonave — sugestivamente chamada de “Mãe” — mas, sobretudo, em quem assiste a ele. Poderíamos sublinhar o fato de que aqui o objeto angustiante, o Alien, embora venha de outro planeta, de fora, se aloja dentro do corpo das pessoas e, de modo surpreendente, faz sua irrupção traumática e destruidora. Eis aí uma bela representação de uma das dimensões do sexual que há em nós, a “pulsão de morte”, tal como Freud a postula em “O mal estar da civilização”. “A civilização”, diz Freud, “é construída [...] pela opressão e repressão de pulsões poderosas”. Nesse sentido, a pulsão é o elemento destruidor, antissocial, ameaçador e angustiante, que deve ser recalcado para que haja vida social. Ela provém de dentro, tem sua fonte no interior do corpo e é de tal modo premente que o seu recalque tem sempre um preço — a saber, sua transformação em um monstro que irrompe de forma indesejada e destrutiva.

Restringirei meu comentário sobre “Alien, o oitavo passageiro” a um fator que nos permite observar outro aspecto do funcionamento da angústia. Os episódios que sucedem o primeiro e fazem a série jamais conseguem produzir no espectador o mesmo nível de angústia. Ao contrário, são cada vez menos angustiantes, e neles prevalece a ação, a batalha, a luta pela sobrevivência, os efeitos especiais etc. Chega-se ao ponto de vermos os dois alienígenas que protagonizaram aqui nosso texto duelarem entre si em “Alien versus Predador” (2004).

Em “Alien, o oitavo passageiro”, praticamente não existe ação, prevalece o mistério, o não-saber a respeito dessa criatura enigmática. Nesse contexto, os detalhes, o silêncio, os ruídos, o vazio e as sutilezas são valorizados, como pode ser observado na cena inicial em que vemos a imensa nave Mãe, vazia e num silêncio sepulcral, ser ligada automaticamente para atender ao chamado misterioso. Os tripulantes, num sono profundo, jaziam nos compartimentos especiais, semelhantes a tumbas, que os mantinha dormindo por meses (ou até anos) durante toda a viagem.

Portanto, na medida em que a angústia dá um “sinal”, ela permite que o sujeito se prepare, mobilize suas defesas, e não fique à mercê do elemento invasor. Nesse sentido, a angústia nos apresenta como que uma pequena “amostra” do perigo que se aproxima para nos deixar avisados e para que tomemos a tempo uma atitude. Naturalmente, a questão que se coloca é: o que ocorre quando o real invade o mundo do sujeito sem ser percebido previamente, ou seja, quando o sujeito não passa pela angústia? Pois bem, o que ocorre é o que se chama na psicanálise de trauma.

A ameaça invisível de Alien causa no espectador a angústia | Foto: Reprodução - "Alien, o oitavo passageiro"[/caption]

A estrutura da angústia está presente também em um filme infinitas vezes superior ao que acabamos de comentar. Trata-se de outro filme sobre alienígenas: “Alien, o oitavo passageiro” (1979). Poderíamos dedicar todo esse texto somente a ele, o primeiro da franquia, cuja estrutura é feita para gerar angústia não somente nos ocupantes da espaçonave — sugestivamente chamada de “Mãe” — mas, sobretudo, em quem assiste a ele. Poderíamos sublinhar o fato de que aqui o objeto angustiante, o Alien, embora venha de outro planeta, de fora, se aloja dentro do corpo das pessoas e, de modo surpreendente, faz sua irrupção traumática e destruidora. Eis aí uma bela representação de uma das dimensões do sexual que há em nós, a “pulsão de morte”, tal como Freud a postula em “O mal estar da civilização”. “A civilização”, diz Freud, “é construída [...] pela opressão e repressão de pulsões poderosas”. Nesse sentido, a pulsão é o elemento destruidor, antissocial, ameaçador e angustiante, que deve ser recalcado para que haja vida social. Ela provém de dentro, tem sua fonte no interior do corpo e é de tal modo premente que o seu recalque tem sempre um preço — a saber, sua transformação em um monstro que irrompe de forma indesejada e destrutiva.

Restringirei meu comentário sobre “Alien, o oitavo passageiro” a um fator que nos permite observar outro aspecto do funcionamento da angústia. Os episódios que sucedem o primeiro e fazem a série jamais conseguem produzir no espectador o mesmo nível de angústia. Ao contrário, são cada vez menos angustiantes, e neles prevalece a ação, a batalha, a luta pela sobrevivência, os efeitos especiais etc. Chega-se ao ponto de vermos os dois alienígenas que protagonizaram aqui nosso texto duelarem entre si em “Alien versus Predador” (2004).

Em “Alien, o oitavo passageiro”, praticamente não existe ação, prevalece o mistério, o não-saber a respeito dessa criatura enigmática. Nesse contexto, os detalhes, o silêncio, os ruídos, o vazio e as sutilezas são valorizados, como pode ser observado na cena inicial em que vemos a imensa nave Mãe, vazia e num silêncio sepulcral, ser ligada automaticamente para atender ao chamado misterioso. Os tripulantes, num sono profundo, jaziam nos compartimentos especiais, semelhantes a tumbas, que os mantinha dormindo por meses (ou até anos) durante toda a viagem.

Portanto, na medida em que a angústia dá um “sinal”, ela permite que o sujeito se prepare, mobilize suas defesas, e não fique à mercê do elemento invasor. Nesse sentido, a angústia nos apresenta como que uma pequena “amostra” do perigo que se aproxima para nos deixar avisados e para que tomemos a tempo uma atitude. Naturalmente, a questão que se coloca é: o que ocorre quando o real invade o mundo do sujeito sem ser percebido previamente, ou seja, quando o sujeito não passa pela angústia? Pois bem, o que ocorre é o que se chama na psicanálise de trauma.

Trauma e angústia em “De olhos bem fechados”

[caption id="attachment_86243" align="alignleft" width="620"] Sob a certeza de uma vida perfeita, Bill vê seu mundo ameaçado quando, sem aviso prévio, sua esposa Alice confessa já ter pensado em abandoná-lo. Isso derruba um de seus pilares, o traumatiza e dá início a seus delírios| Foto: Reprodução - "De olhos bem fechados"[/caption]

Podemos encontrar um exemplo de trauma em outro belíssimo filme de Stanley Kubrick, “De olhos bem fechados” (1999). Esse filme está centrado no que acontece com o médico Bill (Tom Cruise). Não poderia haver exemplo de um homem tão bem sucedido. Bill é um médico muito requisitado pela alta burguesia de Nova York, onde ele reside num requintado e confortável apartamento, é casado com uma mulher lindíssima, Alice (Nicole Kidman), e é pai de uma encantadora garotinha de 7 anos.

O casal é muito bem inserido na vida social da cidade. Jovem, belo, encantador, autoconfiante e cobiçado pelas mais lindas mulheres, Bill é apenas um dos objetos que compõem a cena agradável ao nosso olhar de espectador. Com uma autoestima tão elevada, ele não vê razão para sentir ciúme de sua mulher. Afinal, o que mais uma mulher poderia desejar? Alice, sua esposa, tinha um marido dedicado, um pai amoroso para sua filha e um futuro garantido, seguro e confortável, no qual não precisaria trabalhar para desfrutar do que o dinheiro pode comprar. Esse mundo de “arco-íris” e “árvores de natal” (objetos que também embelezam as cenas), naturalmente, não interessaria a nós espectadores se ele não estivesse aí para ser perturbado, mas de modo absolutamente traumático.

Por não suportar a autoconfiança do marido, Alice lhe revela um de seus desejos mais secretos e obscuros. Ela lhe conta que no verão anterior, no hall do hotel onde passavam as férias, ela cruzou com um jovem “oficial da marinha” que lhe lançou um olhar de relance. Pois bem, inexplicavelmente, esse mais que breve encontro, no qual nada aparentemente aconteceu, deixou-a completamente capturada. Lembrando Humbert, que investiu toda sua vida em Lolita após vê-la no jardim, Alice igualmente se viu compelida a “deixar tudo” por esse homem: sua filha, seu marido e sua vida segura e confortável. E tudo isso — pasmem! — por apenas “uma noite” de amor! Bastaria que o oficial desse o sinal para que ela se entregasse dessa maneira. Por “sorte”, ele foi embora no dia seguinte e nada disso aconteceu.

Essa revelação de Alice pega Bill completamente desprevenido, ele fica em estado de choque, ou melhor, traumatizado. Seu mundo narcísico, sua vida certinha e invejada, vem abaixo, é demolida, pois um dos seus pilares — o desejo de sua esposa — é radicalmente colocado em questão. Uma cratera se abre abaixo de seus pés sem que Bill tivesse tido tempo de se segurar em algo. Aqui não houve o tempo da angústia, a pontinha do real como sinal. Aqui o real lhe cai sobre a cabeça como um monólito, sem poder se valer da função de proteção que a angústia propicia.

Mas, se Bill é pego de surpresa, é porque ele nada via e nada sabia sobre por onde andava o desejo de sua esposa. “De olhos bem fechados” nos mostra, por assim dizer, a cegueira de Bill. Só que aqui, diferentemente de Humbert, Bill não está fascinado pelos encantos de sua mulher Alice, mas sim pelos seus próprios. É justamente por não suportar seu narcisismo que sua esposa lhe revela essa verdade avassaladora sobre o oficial. É seu narcisismo, portanto, o que o impede de perceber os detalhes, os indícios, que lhe permitiriam prever algo a respeito do desejo de sua mulher.

Aliás, Bill nem se deu conta, na festa em que o casal vai, logo no início do filme, de que Alice se deliciava sendo seduzida e paquerada por um homem mais velho e muito estranho, Sandor Szvost (Sky Du Mont). Digamos que Bill deixou escapar o “x” da questão, ou melhor, o “y”. Bill não foi Billy, ou seja, ele só teve olhos para os objetos visíveis e belos. Esses olhos da objetividade deveriam estar “bem fechados” para que, com ou sem amuleto, eles pudessem se abrir para o que está mais além.

Pois bem, tudo o que acontece no filme depois dessa conversa com Alice, pode ser interpretado como os efeitos traumáticos produzidos pela incidência desse real. Bill parte rumo a uma espécie de odisseia de desejos perversos, oníricos, tenebrosos e perigosos. É de notar que toda a realidade à sua volta passa a funcionar de modo estranho, deformado, como se ele estivesse sonhando um sonho angustiante, permeado por desejos sexuais.

A conversa com sua esposa é interrompida por um telefonema que leva Bill a se encontrar Marion (Marie Richardson), a filha de um paciente que acabara de morrer. Marion lhe faz uma fervorosa declaração de amor que o deixa constrangido e desconcertado. Em seguida, atordoado, ele sai perambulando pela rua e acaba na casa de uma bela prostituta, Domino (Vinessa Shaw), que o seduziu na rua. Noutra noite, na loja do Senhor Milich (Rade Serbedzija), onde aluga roupa e máscara para a festa misteriosa, ele encontra a filha de Milich (Leelee Sobieski), uma linda adolescente perversa que se insinua para ele. Por fim, ele vai parar na perigosa mansão dos mascarados ricos onde há rituais perversos, orgias com mulheres lindas, tudo isso num clima muito perigoso e angustiante.

O que poderia significar essa odisseia de Bill senão um sonho? A dimensão onírica é fundamental aqui, aliás ela consta no próprio título da novela de Arthur Schnitzler — “Traumnovelle”, cuja tradução para o português é “Breve romance de sonho” — em que o filme foi baseado. Essa sucessão de aventuras de Bill pode ser interpretada como um pesadelo, no qual sua estrutura psíquica, seu mundo simbólico, está como que dando voltas, tentando dar um sentido ao buraco traumático aberto pela revelação de sua mulher. Como não encontra uma resposta, pois no fundo não há resposta para o gozo feminino, ele fabrica uma série de cenas comandadas por um supereu gozador, o qual, por sua vez, faz com que toda a sua realidade passe a funcionar de modo pervertido. Neste pesadelo, a figura das mulheres como objeto sexual adquire a forma de verdadeiros demônios que arrastam Bill para um inferno de gozo e morte.

Em outras palavras, a sua realidade passa a ser comandada pelo lado mais perverso de suas próprias fantasias. Eis que aqui se evidencia a dimensão fundamental da angústia, tal como Lacan (2006) formulou: a presença do objeto do gozo, as mulheres lindas e sedutoras, e a possibilidade real de gozar desses objetos, tudo isso é profundamente angustiante. Na medida em que Bill constata que não faria falta à sua esposa, já que esta poderia abandoná-lo definitivamente por outro homem, na medida, portanto, em que “a falta vem a faltar” (Lacan, 2006), é aí que os objetos de gozo se tornam excessivamente próximos, é aí que eles se presentificam de forma angustiante.

Sob a certeza de uma vida perfeita, Bill vê seu mundo ameaçado quando, sem aviso prévio, sua esposa Alice confessa já ter pensado em abandoná-lo. Isso derruba um de seus pilares, o traumatiza e dá início a seus delírios| Foto: Reprodução - "De olhos bem fechados"[/caption]

Podemos encontrar um exemplo de trauma em outro belíssimo filme de Stanley Kubrick, “De olhos bem fechados” (1999). Esse filme está centrado no que acontece com o médico Bill (Tom Cruise). Não poderia haver exemplo de um homem tão bem sucedido. Bill é um médico muito requisitado pela alta burguesia de Nova York, onde ele reside num requintado e confortável apartamento, é casado com uma mulher lindíssima, Alice (Nicole Kidman), e é pai de uma encantadora garotinha de 7 anos.

O casal é muito bem inserido na vida social da cidade. Jovem, belo, encantador, autoconfiante e cobiçado pelas mais lindas mulheres, Bill é apenas um dos objetos que compõem a cena agradável ao nosso olhar de espectador. Com uma autoestima tão elevada, ele não vê razão para sentir ciúme de sua mulher. Afinal, o que mais uma mulher poderia desejar? Alice, sua esposa, tinha um marido dedicado, um pai amoroso para sua filha e um futuro garantido, seguro e confortável, no qual não precisaria trabalhar para desfrutar do que o dinheiro pode comprar. Esse mundo de “arco-íris” e “árvores de natal” (objetos que também embelezam as cenas), naturalmente, não interessaria a nós espectadores se ele não estivesse aí para ser perturbado, mas de modo absolutamente traumático.

Por não suportar a autoconfiança do marido, Alice lhe revela um de seus desejos mais secretos e obscuros. Ela lhe conta que no verão anterior, no hall do hotel onde passavam as férias, ela cruzou com um jovem “oficial da marinha” que lhe lançou um olhar de relance. Pois bem, inexplicavelmente, esse mais que breve encontro, no qual nada aparentemente aconteceu, deixou-a completamente capturada. Lembrando Humbert, que investiu toda sua vida em Lolita após vê-la no jardim, Alice igualmente se viu compelida a “deixar tudo” por esse homem: sua filha, seu marido e sua vida segura e confortável. E tudo isso — pasmem! — por apenas “uma noite” de amor! Bastaria que o oficial desse o sinal para que ela se entregasse dessa maneira. Por “sorte”, ele foi embora no dia seguinte e nada disso aconteceu.

Essa revelação de Alice pega Bill completamente desprevenido, ele fica em estado de choque, ou melhor, traumatizado. Seu mundo narcísico, sua vida certinha e invejada, vem abaixo, é demolida, pois um dos seus pilares — o desejo de sua esposa — é radicalmente colocado em questão. Uma cratera se abre abaixo de seus pés sem que Bill tivesse tido tempo de se segurar em algo. Aqui não houve o tempo da angústia, a pontinha do real como sinal. Aqui o real lhe cai sobre a cabeça como um monólito, sem poder se valer da função de proteção que a angústia propicia.

Mas, se Bill é pego de surpresa, é porque ele nada via e nada sabia sobre por onde andava o desejo de sua esposa. “De olhos bem fechados” nos mostra, por assim dizer, a cegueira de Bill. Só que aqui, diferentemente de Humbert, Bill não está fascinado pelos encantos de sua mulher Alice, mas sim pelos seus próprios. É justamente por não suportar seu narcisismo que sua esposa lhe revela essa verdade avassaladora sobre o oficial. É seu narcisismo, portanto, o que o impede de perceber os detalhes, os indícios, que lhe permitiriam prever algo a respeito do desejo de sua mulher.

Aliás, Bill nem se deu conta, na festa em que o casal vai, logo no início do filme, de que Alice se deliciava sendo seduzida e paquerada por um homem mais velho e muito estranho, Sandor Szvost (Sky Du Mont). Digamos que Bill deixou escapar o “x” da questão, ou melhor, o “y”. Bill não foi Billy, ou seja, ele só teve olhos para os objetos visíveis e belos. Esses olhos da objetividade deveriam estar “bem fechados” para que, com ou sem amuleto, eles pudessem se abrir para o que está mais além.

Pois bem, tudo o que acontece no filme depois dessa conversa com Alice, pode ser interpretado como os efeitos traumáticos produzidos pela incidência desse real. Bill parte rumo a uma espécie de odisseia de desejos perversos, oníricos, tenebrosos e perigosos. É de notar que toda a realidade à sua volta passa a funcionar de modo estranho, deformado, como se ele estivesse sonhando um sonho angustiante, permeado por desejos sexuais.

A conversa com sua esposa é interrompida por um telefonema que leva Bill a se encontrar Marion (Marie Richardson), a filha de um paciente que acabara de morrer. Marion lhe faz uma fervorosa declaração de amor que o deixa constrangido e desconcertado. Em seguida, atordoado, ele sai perambulando pela rua e acaba na casa de uma bela prostituta, Domino (Vinessa Shaw), que o seduziu na rua. Noutra noite, na loja do Senhor Milich (Rade Serbedzija), onde aluga roupa e máscara para a festa misteriosa, ele encontra a filha de Milich (Leelee Sobieski), uma linda adolescente perversa que se insinua para ele. Por fim, ele vai parar na perigosa mansão dos mascarados ricos onde há rituais perversos, orgias com mulheres lindas, tudo isso num clima muito perigoso e angustiante.

O que poderia significar essa odisseia de Bill senão um sonho? A dimensão onírica é fundamental aqui, aliás ela consta no próprio título da novela de Arthur Schnitzler — “Traumnovelle”, cuja tradução para o português é “Breve romance de sonho” — em que o filme foi baseado. Essa sucessão de aventuras de Bill pode ser interpretada como um pesadelo, no qual sua estrutura psíquica, seu mundo simbólico, está como que dando voltas, tentando dar um sentido ao buraco traumático aberto pela revelação de sua mulher. Como não encontra uma resposta, pois no fundo não há resposta para o gozo feminino, ele fabrica uma série de cenas comandadas por um supereu gozador, o qual, por sua vez, faz com que toda a sua realidade passe a funcionar de modo pervertido. Neste pesadelo, a figura das mulheres como objeto sexual adquire a forma de verdadeiros demônios que arrastam Bill para um inferno de gozo e morte.

Em outras palavras, a sua realidade passa a ser comandada pelo lado mais perverso de suas próprias fantasias. Eis que aqui se evidencia a dimensão fundamental da angústia, tal como Lacan (2006) formulou: a presença do objeto do gozo, as mulheres lindas e sedutoras, e a possibilidade real de gozar desses objetos, tudo isso é profundamente angustiante. Na medida em que Bill constata que não faria falta à sua esposa, já que esta poderia abandoná-lo definitivamente por outro homem, na medida, portanto, em que “a falta vem a faltar” (Lacan, 2006), é aí que os objetos de gozo se tornam excessivamente próximos, é aí que eles se presentificam de forma angustiante.

A função da angústia no tratamento psicanalítico

Por fim, vale dizer uma palavra sobre o tratamento da angústia na clínica psicanalítica. Por um lado, falar a um psicanalista possui sempre um efeito desangustiante, um efeito de apaziguamento. Por outro, há sempre um resto angustiante que a palavra não consegue apaziguar. Pois bem, a direção do tratamento tal como o entendemos é no sentido de um enfrentamento do real do qual a angústia é sinal. Esse enfrentamento deve conduzir o sujeito ao ato. Lá onde não há palavra que de jeito é justamente aí que um ato se impõe como necessário. A maior contribuição de Lacan (2005), no que se refere à função da angústia na clínica, é ter colocado em evidência o seu caráter ativo e produtivo. Qual seja: é justamente por meio da angústia que o sujeito pode vir a realizar um ato, um ato de separação. Podemos apontar a separação em questão no caso de Bill: não necessariamente a separação de sua esposa (com quem ele tem contas a acertar, evidentemente), mas a separação de si mesmo, do Bill que encontra sua razão de ser na satisfação narcísica. Afinal, de que adianta ser um homem tão cobiçado, tão invejado, e não ter o desejo de sua própria mulher? No fundo, não seria uma condição para se assumir verdadeiramente como um homem, na relação com uma mulher, o abandono de seu apego ao culto à sua própria imagem? Referências: FREUD. S. "O estranho" (1919). Rio de Janeiro: Imago, 1989. (Edição standard Grasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, vol. 17). FREUD. S. "Inibição, sintomas e angústia" (1925). Rio de Janeiro: Imago, 1989. (Edição standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, vol. 20). LACAN. J. "O Seminário, livro 10: a angústia" (1963-1964) Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005. MILLER. J.-A. "La angustia lacaniana". Buenos Aires: Paidós, 2008. ¹ Esse artigo segue as coordenadas da psicanálise de “Orientação Lacaniana”. Trata-se do trabalho, realizado por Jacques-Alain Miller, de leitura e elaboração a partir da obra de Jacques Lacan. Cristiano Pimenta é psicanalista e membro da Escola Brasileira de Psicanálise (EBP) e da Associação Mundial de Psicanálise (AMP); é graduado em Filosofia (USP) e mestre em Psicologia Clínica (UNB).

Ex-vocalista e guitarrista da banda Udora fala sobre o Oceania, trio que começou a tocar junto em 2016 e acaba de lançar seu primeiro EP

[caption id="attachment_86121" align="aligncenter" width="620"] Filme mostra o esforço linguístico da humanidade em tentar se comunicar com alienígenas recém-chegados à Terra. A questão: como fazer isso? | Foto: Reprodução[/caption]

Quem foi ao cinema ver "Interestelar" provavelmente não se lembra de como saiu do local. Isso porque não há mente no mundo que consiga lidar com os muitos bugs que o filme dá no pensamento lógico de qualquer ser humano que tenha visto aquilo — até hoje acho que Christopher Nolan, revoltado com a pecha de ser um diretor demasiadamente explicativo, resolveu fazer "Interestelar" só para sacanear seus críticos.

[relacionadas artigos="86072, 85994"]

Os bugs promovidos por "Interestelar" têm um motivo: o filme leva a um nível sem noção o entendimento circular do tempo — algo que, aliás, não é nada novo. O longa é esteticamente impecável, tanto que ganhou o Oscar de Melhor efeitos visuais, em 2015, mas tenho certeza de que a Academia também não entendeu o filme. Se tivesse compreendido, "Interestelar" teria levado muitas outras estatuetas para casa. Dois anos depois, Denis Villeneuve parece ter tentado explicar "Interestelar" com "A Chegada", voltando à ideia de tempo circular, mas agora trazendo isso para o campo da linguagem.

No conjunto da obra, "A Chegada" não chega nem perto de "Interestelar", nem na falta de noção nem na trilha sonora (a trilha é ruim e chega a ser irritante, às vezes) e, muito menos, na fotografia. Isso torna o longa de Villeneuve bastante mediano, embora tenha recebido oito indicações ao Oscar, inclusive de Melhor filme. Porém, "A Chegada" é um ótimo filme do ponto de vista linguístico.

De certa forma, o filme defende a ideia de que a língua determina o pensamento. Isto é, que a estrutura e o vocabulário de uma língua são capazes de moldar os pensamentos e percepções de seus falantes. O conceito tem nome: hipótese de Sapir-Whorf. Edward Sapir, um antropólogo que associou língua e cultura, e Benjamin Lee Whorf, um engenheiro químico. Juntos, os dois moldaram a teoria de que cognição e língua são inseparáveis.

A teoria é citada no filme e representa um mote perfeito para explicar como a linguista estadunidense Louise Banks (Amy Adams) consegue entender a língua escrita dos heptápodes, como são chamados os alienígenas recém-chegados à Terra dado seus sete "pés". É claro que o filme se utiliza de muitos artifícios sobrenaturais para tentar explicar ao espectador como ela passa a se comunicar com os aliens, mas o caminho linguístico escolhido é muito interessante.

Convidada a ajudar o governo dos EUA a entender o propósito dos heptápodes na Terra, Louise Banks é uma das primeiras a entender que os aliens têm dois tipos diferentes de comunicação, a falada e a escrita, e que as duas não são diretamente ligadas, uma vez que a escrita é simbólica — os símbolos feitos por eles representam sentenças inteiras e não palavras.

Contudo, "A Chegada" não consegue explicitar o caminho usado por Louise para entender o mecanismo da língua escrita dos heptápodes e isso é uma falha grave, pois confunde o espectador e faz com que quem assista tenha que assinar o pacto de confiança na história sob a pena de não conseguir continuar assistindo ao filme. Isto é, em certa altura do longa, o espectador precisa colaborar, desligar seu raciocínio lógico e comprar a ideia. É daí em diante que o roteiro deixa a desejar.

Uma vez comprada a ideia de que a língua molda o raciocínio do falante, o espectador assiste a uma Louise Banks que passa a sonhar e viver sob os símbolos da língua escrita heptápode que são circulares (veja a foto acima). É nesse ponto que o longa faz o salto, ligando a língua à noção circular de tempo, dando a Louise a capacidade de literalmente ver o futuro. É assim que "A Chegada", em uma grande montagem linguística, une o presente ao futuro, "explicando" tudo a quem assiste.

Para quem faz o pacto, o filme é bom; para quem não faz, é péssimo. Para mim, que já vi centenas de milhares de filmes de ficção científica, "A Chegada" só é interessante do ponto de vista linguístico. O resto é só pano de fundo.

As apostas: não ganhará Melhor filme (que deve ficar com "La La Land"), não ganhará Melhor diretor (que deve ficar com Damien Chazelle), não ganhará Melhor fotografia (que pode ficar com "La La Land" ou "Moonlight"), não ganhará Melhor roteiro adaptado (está entre "Estrelas além do tempo" e "Fences"), mas tem chances de levar a estatueta de Melhor edição.

Filme mostra o esforço linguístico da humanidade em tentar se comunicar com alienígenas recém-chegados à Terra. A questão: como fazer isso? | Foto: Reprodução[/caption]

Quem foi ao cinema ver "Interestelar" provavelmente não se lembra de como saiu do local. Isso porque não há mente no mundo que consiga lidar com os muitos bugs que o filme dá no pensamento lógico de qualquer ser humano que tenha visto aquilo — até hoje acho que Christopher Nolan, revoltado com a pecha de ser um diretor demasiadamente explicativo, resolveu fazer "Interestelar" só para sacanear seus críticos.

[relacionadas artigos="86072, 85994"]

Os bugs promovidos por "Interestelar" têm um motivo: o filme leva a um nível sem noção o entendimento circular do tempo — algo que, aliás, não é nada novo. O longa é esteticamente impecável, tanto que ganhou o Oscar de Melhor efeitos visuais, em 2015, mas tenho certeza de que a Academia também não entendeu o filme. Se tivesse compreendido, "Interestelar" teria levado muitas outras estatuetas para casa. Dois anos depois, Denis Villeneuve parece ter tentado explicar "Interestelar" com "A Chegada", voltando à ideia de tempo circular, mas agora trazendo isso para o campo da linguagem.

No conjunto da obra, "A Chegada" não chega nem perto de "Interestelar", nem na falta de noção nem na trilha sonora (a trilha é ruim e chega a ser irritante, às vezes) e, muito menos, na fotografia. Isso torna o longa de Villeneuve bastante mediano, embora tenha recebido oito indicações ao Oscar, inclusive de Melhor filme. Porém, "A Chegada" é um ótimo filme do ponto de vista linguístico.

De certa forma, o filme defende a ideia de que a língua determina o pensamento. Isto é, que a estrutura e o vocabulário de uma língua são capazes de moldar os pensamentos e percepções de seus falantes. O conceito tem nome: hipótese de Sapir-Whorf. Edward Sapir, um antropólogo que associou língua e cultura, e Benjamin Lee Whorf, um engenheiro químico. Juntos, os dois moldaram a teoria de que cognição e língua são inseparáveis.

A teoria é citada no filme e representa um mote perfeito para explicar como a linguista estadunidense Louise Banks (Amy Adams) consegue entender a língua escrita dos heptápodes, como são chamados os alienígenas recém-chegados à Terra dado seus sete "pés". É claro que o filme se utiliza de muitos artifícios sobrenaturais para tentar explicar ao espectador como ela passa a se comunicar com os aliens, mas o caminho linguístico escolhido é muito interessante.

Convidada a ajudar o governo dos EUA a entender o propósito dos heptápodes na Terra, Louise Banks é uma das primeiras a entender que os aliens têm dois tipos diferentes de comunicação, a falada e a escrita, e que as duas não são diretamente ligadas, uma vez que a escrita é simbólica — os símbolos feitos por eles representam sentenças inteiras e não palavras.

Contudo, "A Chegada" não consegue explicitar o caminho usado por Louise para entender o mecanismo da língua escrita dos heptápodes e isso é uma falha grave, pois confunde o espectador e faz com que quem assista tenha que assinar o pacto de confiança na história sob a pena de não conseguir continuar assistindo ao filme. Isto é, em certa altura do longa, o espectador precisa colaborar, desligar seu raciocínio lógico e comprar a ideia. É daí em diante que o roteiro deixa a desejar.

Uma vez comprada a ideia de que a língua molda o raciocínio do falante, o espectador assiste a uma Louise Banks que passa a sonhar e viver sob os símbolos da língua escrita heptápode que são circulares (veja a foto acima). É nesse ponto que o longa faz o salto, ligando a língua à noção circular de tempo, dando a Louise a capacidade de literalmente ver o futuro. É assim que "A Chegada", em uma grande montagem linguística, une o presente ao futuro, "explicando" tudo a quem assiste.

Para quem faz o pacto, o filme é bom; para quem não faz, é péssimo. Para mim, que já vi centenas de milhares de filmes de ficção científica, "A Chegada" só é interessante do ponto de vista linguístico. O resto é só pano de fundo.

As apostas: não ganhará Melhor filme (que deve ficar com "La La Land"), não ganhará Melhor diretor (que deve ficar com Damien Chazelle), não ganhará Melhor fotografia (que pode ficar com "La La Land" ou "Moonlight"), não ganhará Melhor roteiro adaptado (está entre "Estrelas além do tempo" e "Fences"), mas tem chances de levar a estatueta de Melhor edição.

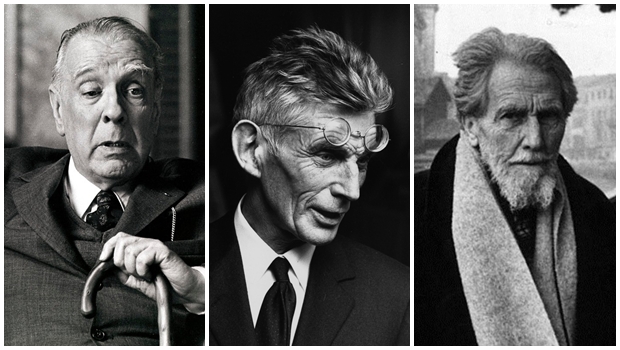

[caption id="attachment_86110" align="alignnone" width="620"] Jorge Luis Borges e Samuel Beckett foram indicados para o prêmio Nobel de Literatura de 1966, vencido na ocasião por Shmuel Yosef Agnon e a Nelly Sachs.[/caption]

O site do Prêmio Nobel divulgou a lista oficial dos indicados de 1966 à categoria de literatura. O time, como pode se perceber abaixo, é pesadíssimo. Temos de Akhmátova a Nabokov, de Borges a Pound, de Erns Jünger a Eugênio Montale.

Quem levou o prêmio na ocasião foram o judeu Shmuel Yosef Agnon e a alemã Nelly Sachs. Mas a escolha não deve ter sido nada fácil.

Confira:

Anna Akhmátova

Miguel Ángel Asturias

Samuel Beckett

Jorge Luis Borges

Heinrich Böll, Alejo

Carpentier, Lawrence Durrell

Max Frisch

Carlo Emilio Gadda

Rómulo Gallegos

Witold Gombrowicz

Günter Grass

Robert Graves

Graham Greene

Ernst Jünger

Yasunari Kawabata

Miroslav Krleža

Carlo Levi

André Malraux

Eugenio Montale

Alberto Moravia

Vladimir Nabokov

Pablo Neruda

Konstantin Paustovski

Ezra Pound

Paul Celan

Simon Vestdijk

Thornton Wilde

Edmund Wilson

Jorge Luis Borges e Samuel Beckett foram indicados para o prêmio Nobel de Literatura de 1966, vencido na ocasião por Shmuel Yosef Agnon e a Nelly Sachs.[/caption]

O site do Prêmio Nobel divulgou a lista oficial dos indicados de 1966 à categoria de literatura. O time, como pode se perceber abaixo, é pesadíssimo. Temos de Akhmátova a Nabokov, de Borges a Pound, de Erns Jünger a Eugênio Montale.

Quem levou o prêmio na ocasião foram o judeu Shmuel Yosef Agnon e a alemã Nelly Sachs. Mas a escolha não deve ter sido nada fácil.

Confira:

Anna Akhmátova

Miguel Ángel Asturias

Samuel Beckett

Jorge Luis Borges

Heinrich Böll, Alejo

Carpentier, Lawrence Durrell

Max Frisch

Carlo Emilio Gadda

Rómulo Gallegos

Witold Gombrowicz

Günter Grass

Robert Graves

Graham Greene

Ernst Jünger

Yasunari Kawabata

Miroslav Krleža

Carlo Levi

André Malraux

Eugenio Montale

Alberto Moravia

Vladimir Nabokov

Pablo Neruda

Konstantin Paustovski

Ezra Pound

Paul Celan

Simon Vestdijk

Thornton Wilde

Edmund Wilson

[caption id="attachment_86076" align="aligncenter" width="620"] "Estrelas além do tempo" não é uma boa tradução para este filme, que consegue reunir, de maneira clara, vários discursos de superação | Foto: Reprodução[/caption]

No desafio de assistir a todos os filmes indicados nas principais categorias do Oscar, me deparei com "Estrelas além do tempo". Bem, um filme sobre mulheres negras trabalhando na Nasa da década de 1960 só pode ter como base um forte discurso de superação, certo? A questão é tão óbvia que sequer seria necessário falar desse filme e, por isso, vou falar sobre "Hidden figures", pois o título original representa muito mais este filme, que não apresenta o discurso de superação de três mulheres negras que tentam subir na carreira em uma Nasa predominantemente branca e masculina, mas rompe com isso, dando ao espectador múltiplos discursos de superação, apresentando cada uma delas em suas particularidades e situando-as em um discurso ainda maior: a da superação da própria humanidade ao mandar um homem para o espaço.

[relacionadas artigos="85994, 85503"]

O pano de fundo do filme é a corrida espacial travada entre EUA e União Soviética, disputa essa que "terminou" com a chegada do homem à lua, em 1969. O longa mostra um país que estava perdendo a corrida para os soviéticos e que precisava reverter a situação urgentemente — aliás, documentário recente da BBC mostra que os soviéticos venceram a corrida, ao contrário do que se costuma dizer, afinal, eles levaram ao espaço o primeiro satélite, o primeiro ser humano e a primeira estação orbital, coisas que os EUA só conseguiram fazer muito depois.

É justamente esse o contexto do filme de Theodore Melfi, que mostra como três mulheres negras assumiram papeis de destaque na tarefa de ajudar a Nasa, em 1962, a superar suas dificuldades e alcançar aquilo que os soviéticos já haviam feito em 1961: Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), são as três "figuras escondidas" da história de sucesso da Nasa que culminou no "grande salto da humanidade", em 1969.

Acho que não é preciso situar ninguém em relação às leis segregacionistas dos EUA da década de 1960, então o leitor já pode imaginar como mulheres negras, por mais intelectualmente preparadas que fossem, eram tratadas em uma instituição de ponta como a Nasa naquela época. E olha que estamos falando da primeira negra a participar do Space Task Group, a divisão que comandava as pesquisas espaciais no centro de pesquisa de Langley, o mais antigo da Nasa (Katherine Johnson); da primeira negra a chegar a um cargo de supervisão na Nasa (Dorothy Vaughn) ; e da primeira engenheira negra da Nasa (Mary Jackson).

Nesse contexto, o êxito do filme está em conseguir narrar as superações das três ao passo que une esses discursos à própria superação da Nasa na busca de levar o homem à lua. É um filme sobre feminismo, sobre questões raciais, sobre desenvolvimento social, sobre evolução tecnológica. É tudo isso junto exposto de uma forma fantástica e, por isso, o filme tem o melhor roteiro entre os que vi até o momento (ainda não vi todos), com claras chances de ganhar a estatueta nesta categoria.

Ok, essa crítica não foi tão "mini" quanto eu gostaria que tivesse sido, mas (vá lá!) o filme é bom.

"Estrelas além do tempo" não é uma boa tradução para este filme, que consegue reunir, de maneira clara, vários discursos de superação | Foto: Reprodução[/caption]

No desafio de assistir a todos os filmes indicados nas principais categorias do Oscar, me deparei com "Estrelas além do tempo". Bem, um filme sobre mulheres negras trabalhando na Nasa da década de 1960 só pode ter como base um forte discurso de superação, certo? A questão é tão óbvia que sequer seria necessário falar desse filme e, por isso, vou falar sobre "Hidden figures", pois o título original representa muito mais este filme, que não apresenta o discurso de superação de três mulheres negras que tentam subir na carreira em uma Nasa predominantemente branca e masculina, mas rompe com isso, dando ao espectador múltiplos discursos de superação, apresentando cada uma delas em suas particularidades e situando-as em um discurso ainda maior: a da superação da própria humanidade ao mandar um homem para o espaço.

[relacionadas artigos="85994, 85503"]

O pano de fundo do filme é a corrida espacial travada entre EUA e União Soviética, disputa essa que "terminou" com a chegada do homem à lua, em 1969. O longa mostra um país que estava perdendo a corrida para os soviéticos e que precisava reverter a situação urgentemente — aliás, documentário recente da BBC mostra que os soviéticos venceram a corrida, ao contrário do que se costuma dizer, afinal, eles levaram ao espaço o primeiro satélite, o primeiro ser humano e a primeira estação orbital, coisas que os EUA só conseguiram fazer muito depois.

É justamente esse o contexto do filme de Theodore Melfi, que mostra como três mulheres negras assumiram papeis de destaque na tarefa de ajudar a Nasa, em 1962, a superar suas dificuldades e alcançar aquilo que os soviéticos já haviam feito em 1961: Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), são as três "figuras escondidas" da história de sucesso da Nasa que culminou no "grande salto da humanidade", em 1969.

Acho que não é preciso situar ninguém em relação às leis segregacionistas dos EUA da década de 1960, então o leitor já pode imaginar como mulheres negras, por mais intelectualmente preparadas que fossem, eram tratadas em uma instituição de ponta como a Nasa naquela época. E olha que estamos falando da primeira negra a participar do Space Task Group, a divisão que comandava as pesquisas espaciais no centro de pesquisa de Langley, o mais antigo da Nasa (Katherine Johnson); da primeira negra a chegar a um cargo de supervisão na Nasa (Dorothy Vaughn) ; e da primeira engenheira negra da Nasa (Mary Jackson).

Nesse contexto, o êxito do filme está em conseguir narrar as superações das três ao passo que une esses discursos à própria superação da Nasa na busca de levar o homem à lua. É um filme sobre feminismo, sobre questões raciais, sobre desenvolvimento social, sobre evolução tecnológica. É tudo isso junto exposto de uma forma fantástica e, por isso, o filme tem o melhor roteiro entre os que vi até o momento (ainda não vi todos), com claras chances de ganhar a estatueta nesta categoria.

Ok, essa crítica não foi tão "mini" quanto eu gostaria que tivesse sido, mas (vá lá!) o filme é bom.

[caption id="attachment_86070" align="alignright" width="300"] "Terra e Luz", filme de terror goiano, foi muito comentado durante a Mostra | Foto: Reprodução[/caption]

No sábado, 28 de janeiro, a Mostra de Cinema de Tiradentes anunciou os grandes vencedores da 20ª edição do festival, que reuniu aproximadamente 35 mil pessoas, exibindo 108 filmes de curta, média e longa metragem em 57 sessões, entre os dias 20 e 28 de janeiro, na cidade histórica de Tiradentes, Minas Gerais.

Goiás, que teve participação até agora tímida, mas marcante na história da Mostra de Tiradentes — na edição do ano passado, o documentário “Taego Ãwa”, dos irmãos Marcela e Henrique Borela, concorreu na Mostra Aurora e recebeu diversos elogios —, neste ano, foi representado pelo longa “Terra e Luz”, de Renné França, que além de diretor e roteirista, também é professor do curso de Cinema e Audiovisual do Instituto Federal de Goiás, na cidade de Goiás.

[relacionadas artigos="85557"]

“Terra e Luz” foi exibido no dia 27 de janeiro, em sessão na Mostra Bendita, um espaço reservado a filmes de horror e terror, e que não compõe as mostras competitivas. Bancado com recursos próprios, o filme foi orçado em cerca de R$ 6 mil e construiu sua trama de tensão ancorada numa realidade pós-apocalíptica para tecer uma metáfora ao desfazimento do indivíduo face às pressões do mundo.

Apesar dos aspectos filosófico e sociológico presentes, a obra utiliza-se das características do nicho de horror de forma sólida, sem se escorar apenas nos estereótipos óbvios do estilo. Ou seja, este é sim um “filme de vampiro”, mas não só isso. O enredo gira em torno de um homem faminto que vaga em busca de saciedade, mas que precisa lidar com vampiros que saem para caçar durante as noites quentes do cerrado goiano. Nessa jornada, o protagonista vivido pelo ator Pedro Otto não consegue nos convencer de que seja mesmo o herói, afinal, quem precisa sobreviver não tem tempo para se preocupar em corresponder a moldes estéticos de sistemas preestabelecidos.

Essa premissa, aliás, se aplica ao próprio filme de França. Situado num contexto de ebulição cultural e cinematográfica em Goiás, “Terra e Luz” fugiu dos sistemas tradicionais de produção, representando o típico cinema de resistência, de reação imediata. Em entrevistas, o próprio diretor ressaltou, por mais de uma vez, a urgência na produção da obra, que não podia depender de intrincados e burocráticos processos de captação para sair do papel.

É exatamente por isso que “Terra e Luz” é perfeito para figurar dentre os destaques da Mostra de Tiradentes, que neste ano levantou a bandeira do “Cinema em Reação/Reinvenção na Crise”.

"Terra e Luz", filme de terror goiano, foi muito comentado durante a Mostra | Foto: Reprodução[/caption]

No sábado, 28 de janeiro, a Mostra de Cinema de Tiradentes anunciou os grandes vencedores da 20ª edição do festival, que reuniu aproximadamente 35 mil pessoas, exibindo 108 filmes de curta, média e longa metragem em 57 sessões, entre os dias 20 e 28 de janeiro, na cidade histórica de Tiradentes, Minas Gerais.

Goiás, que teve participação até agora tímida, mas marcante na história da Mostra de Tiradentes — na edição do ano passado, o documentário “Taego Ãwa”, dos irmãos Marcela e Henrique Borela, concorreu na Mostra Aurora e recebeu diversos elogios —, neste ano, foi representado pelo longa “Terra e Luz”, de Renné França, que além de diretor e roteirista, também é professor do curso de Cinema e Audiovisual do Instituto Federal de Goiás, na cidade de Goiás.

[relacionadas artigos="85557"]

“Terra e Luz” foi exibido no dia 27 de janeiro, em sessão na Mostra Bendita, um espaço reservado a filmes de horror e terror, e que não compõe as mostras competitivas. Bancado com recursos próprios, o filme foi orçado em cerca de R$ 6 mil e construiu sua trama de tensão ancorada numa realidade pós-apocalíptica para tecer uma metáfora ao desfazimento do indivíduo face às pressões do mundo.

Apesar dos aspectos filosófico e sociológico presentes, a obra utiliza-se das características do nicho de horror de forma sólida, sem se escorar apenas nos estereótipos óbvios do estilo. Ou seja, este é sim um “filme de vampiro”, mas não só isso. O enredo gira em torno de um homem faminto que vaga em busca de saciedade, mas que precisa lidar com vampiros que saem para caçar durante as noites quentes do cerrado goiano. Nessa jornada, o protagonista vivido pelo ator Pedro Otto não consegue nos convencer de que seja mesmo o herói, afinal, quem precisa sobreviver não tem tempo para se preocupar em corresponder a moldes estéticos de sistemas preestabelecidos.

Essa premissa, aliás, se aplica ao próprio filme de França. Situado num contexto de ebulição cultural e cinematográfica em Goiás, “Terra e Luz” fugiu dos sistemas tradicionais de produção, representando o típico cinema de resistência, de reação imediata. Em entrevistas, o próprio diretor ressaltou, por mais de uma vez, a urgência na produção da obra, que não podia depender de intrincados e burocráticos processos de captação para sair do papel.

É exatamente por isso que “Terra e Luz” é perfeito para figurar dentre os destaques da Mostra de Tiradentes, que neste ano levantou a bandeira do “Cinema em Reação/Reinvenção na Crise”.

Os vencedores da Mostra

Os filmes do festival foram exibidos dentro de três mostras competitivas, por seis premiações diferentes. A de Melhor Longa pelo Júri Popular, teve como vencedor o documentário “Pitanga” (SP), dirigido pela estreante Camila Pitanga e por Beto Brant. Na categoria Melhor Longa pelo Júri da Crítica, que compõe a Mostra Aurora — o carro-chefe do festival — a vencedora foi a obra “Baronesa” (MG), de Juliana Antunes. O Melhor Longa pelo Júri Jovem, na Mostra Olhos Livres, foi “Lamparina da Aurora” (MA), de Frederico Machado. Na categoria Melhor Curta pelo Júri Popular foi aclamado “Procura-se Irenice” (SP), de Marco Escrivão e Marcelo Mendonça. O Melhor Curta pelo Júri da Crítica, na Mostra Foco, foi “Vando Vulgo Vedita” (CE), de Andréia Pires e Leonardo Mouramateus. E o Melhor Curta, pelo Júri Canal Brasil, foi “Vando Vulgo Vedita”. Uma novidade nessa edição foi o prêmio Helena Ignez, conferido pela primeira vez a título de homenagem a mulheres que tenham trabalhado na produção de obras inscritas no Festival. A primeira homenageada foi Fernanda de Sena, diretora de fotografia em “Baronesa”. Outra homenagem especial dessa 20ª Edição foi às atrizes e diretoras Leandra Leal (estreante com o documentário “Divinas Divas”), e Helena Ignez (já experiente, com um extenso currículo, e homenageada pelo conjunto de sua obra). Esta última, aliás, também nomeou a já mencionada nova premiação em homenagem à capacidade produtiva da mulher no cinema. Sobre mulheres e cinema, aliás, foi bem interessante notar o aumento na produção e participação feminina na edição deste ano — algo que também deverá impactar o mercado cinematográfico em geral, paulatinamente. Dos 108 títulos da programação, 43 tinham presença feminina na direção (algo em torno de 40%). À parte a quantidade produzida, também a qualidade mostrou-se garantida, já que quatro, das seis premiações conferidas, contaram com diretoras premiadas. Confira a lista completa dos vencedores da 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes: Melhor Longa – Júri Popular “Pitanga” (SP) - Camila Pitanga e Beto Brant Melhor Longa – Mostra Aurora – Júri da Crítica “Baronesa” (MG) - Juliana Antunes Melhor Longa – Mostra Olhos Livres – Júri Jovem “Lamparina da Aurora” (MA) - Frederico Machado Melhor Curta – Júri Popular “Procura-se Irenice” (SP) - Marco Escrivão e Marcelo Mendonça Melhor Curta – Mostra Foco – Júri da Crítica “Vando Vulgo Vedita” (CE) - Andréia Pires e Leonardo Mouramateus Melhor Curta – Mostra Foco – Júri Canal Brasil (Prêmio Aquisição Canal Brasil) “Vando Vulgo Vedita” (CE) - Andréia Pires e Leonardo Mouramateus 1º Prêmio Helena Ignez Fernanda de Sena - Diretora de Fotografia em “Baronesa” Homenageadas especiais- Leandra Leal

- Helena Ignez

Os presidentes brasileiros no período entre 1946 e 1961 tomaram posse no 31 de janeiro

[caption id="attachment_86067" align="alignnone" width="620"] Marechal Eurico Gaspar Dutra, eleito pelo voto popular, foi o primeiro presidente do Brasil a tomar posse em 31 de janeiro | Foto: Planalto Federal[/caption]

Carlos César Higa

Especial para o Opção Cultural

Atualmente, a posse dos presidentes da República acontece no primeiro dia do ano seguinte ao das eleições, mas nem sempre foi assim. De 1946 até 1961, os presidentes eleitos tomavam posse em 31 de janeiro.

O primeiro presidente a tomar posse no dia 31 de janeiro dentro do período citado acima foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra. Ele foi ministro da Guerra durante a ditadura do Estado Novo e foi eleito democraticamente pelo voto popular. Nota-se que nem todo militar na Presidência foi eleito indiretamente.

Getúlio Vargas voltou à Presidência pelo voto direto em 31 de janeiro de 1951, mas não cumpriu o mandato, pois suicidou em 24 de agosto de 1954.

A posse de Juscelino Kubitschek, ocorrida em 31 de janeiro de 1956, foi marcada pela crise político-militar que quase impediu a sua chegada ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro (Sede do Poder Executivo antes da inauguração de Brasília em 1960).

A primeira sucessão presidencial ocorrida na nova capital federal foi em 31 de janeiro de 1961. Juscelino Kubitschek, eleito diretamente, transmitiu a faixa presidencial para Jânio Quadros, também eleito diretamente. A próxima vez que Brasília assistiria um presidente eleito democraticamente passar a faixa para outro presidente eleito democraticamente não foi num 31 de janeiro e sim no dia 1º de janeiro de 2003, quando Fernando Henrique Cardoso, eleito e reeleito pelo voto direto, passou a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva eleito diretamente.

O mandato presidencial de acordo com a Constituição de 1946 era de cinco anos. Isso permitiu Juscelino Kubitschek (ou melhor, o poeta Augusto Frederico Schmidt) criar o slogan 50 anos em 5.

Se Jânio Quadros não tivesse visto as forças ocultas no fundo do copo de uísque, entregaria a faixa presidencial para o presidente eleito pelo povo em 31 de janeiro de 1966. Juscelino era um dos que desejavam voltar ao Palácio do Planalto. O slogan já estava pronto: JK-65: 5 de anos agricultura para 50 anos de fartura. De novo, slogan do poeta Augusto Schmidt.

A posse no dia 31 de janeiro foi rompida pelos militares após o golpe de 1964. Não custa lembrar que o primeiro presidente da ditadura, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, havia prometido devolver a faixa presidencial para um civil eleito democraticamente no dia 31 de janeiro de 1966. Não só descumpriu a promessa como quebrou uma sucessão de datas que vinha desde 1946. Durante a ditadura, os presidentes militares eleitos indiretamente pelo Congresso Nacional tomavam posse em 15 de março. O mandato dos presidentes fardados tinha cinco anos.

Um presidente sem farda, com mandato de cinco anos e tomando posse em 31 de janeiro não faz mal a ninguém. Não precisa bater continência para ninguém, tem tempo para fazer algo edificante para o país e com prazo para enviar os convites para a posse. A posse hoje é no dia 1º de janeiro, quando os convidados nem curaram a ressaca do réveillon.

Carlos César Higa é mestre em história e professor na rede particular de ensino, em Goiânia

Marechal Eurico Gaspar Dutra, eleito pelo voto popular, foi o primeiro presidente do Brasil a tomar posse em 31 de janeiro | Foto: Planalto Federal[/caption]

Carlos César Higa

Especial para o Opção Cultural

Atualmente, a posse dos presidentes da República acontece no primeiro dia do ano seguinte ao das eleições, mas nem sempre foi assim. De 1946 até 1961, os presidentes eleitos tomavam posse em 31 de janeiro.

O primeiro presidente a tomar posse no dia 31 de janeiro dentro do período citado acima foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra. Ele foi ministro da Guerra durante a ditadura do Estado Novo e foi eleito democraticamente pelo voto popular. Nota-se que nem todo militar na Presidência foi eleito indiretamente.

Getúlio Vargas voltou à Presidência pelo voto direto em 31 de janeiro de 1951, mas não cumpriu o mandato, pois suicidou em 24 de agosto de 1954.

A posse de Juscelino Kubitschek, ocorrida em 31 de janeiro de 1956, foi marcada pela crise político-militar que quase impediu a sua chegada ao Palácio do Catete, no Rio de Janeiro (Sede do Poder Executivo antes da inauguração de Brasília em 1960).

A primeira sucessão presidencial ocorrida na nova capital federal foi em 31 de janeiro de 1961. Juscelino Kubitschek, eleito diretamente, transmitiu a faixa presidencial para Jânio Quadros, também eleito diretamente. A próxima vez que Brasília assistiria um presidente eleito democraticamente passar a faixa para outro presidente eleito democraticamente não foi num 31 de janeiro e sim no dia 1º de janeiro de 2003, quando Fernando Henrique Cardoso, eleito e reeleito pelo voto direto, passou a faixa para Luiz Inácio Lula da Silva eleito diretamente.

O mandato presidencial de acordo com a Constituição de 1946 era de cinco anos. Isso permitiu Juscelino Kubitschek (ou melhor, o poeta Augusto Frederico Schmidt) criar o slogan 50 anos em 5.

Se Jânio Quadros não tivesse visto as forças ocultas no fundo do copo de uísque, entregaria a faixa presidencial para o presidente eleito pelo povo em 31 de janeiro de 1966. Juscelino era um dos que desejavam voltar ao Palácio do Planalto. O slogan já estava pronto: JK-65: 5 de anos agricultura para 50 anos de fartura. De novo, slogan do poeta Augusto Schmidt.

A posse no dia 31 de janeiro foi rompida pelos militares após o golpe de 1964. Não custa lembrar que o primeiro presidente da ditadura, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, havia prometido devolver a faixa presidencial para um civil eleito democraticamente no dia 31 de janeiro de 1966. Não só descumpriu a promessa como quebrou uma sucessão de datas que vinha desde 1946. Durante a ditadura, os presidentes militares eleitos indiretamente pelo Congresso Nacional tomavam posse em 15 de março. O mandato dos presidentes fardados tinha cinco anos.

Um presidente sem farda, com mandato de cinco anos e tomando posse em 31 de janeiro não faz mal a ninguém. Não precisa bater continência para ninguém, tem tempo para fazer algo edificante para o país e com prazo para enviar os convites para a posse. A posse hoje é no dia 1º de janeiro, quando os convidados nem curaram a ressaca do réveillon.

Carlos César Higa é mestre em história e professor na rede particular de ensino, em Goiânia

O evento começará nesta segunda, 30 de janeiro de 2017, às 20 horas Terá início às 20 horas desta segunda-feira, 30 de janeiro de 2017, a exposição das obras de Frei Nazareno Confaloni, na Galeria da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), localizada na Área III – Praça Universitária. A exposição permanecerá aberta ao público até 30 de março, nos períodos de 9h a 12h e de 15h às 20h. A exposição é comemorativa do centenário do artista plástico (nascido em 23 de janeiro de 1917, em Grotte di Castro, Viterbo, Itália, e morto em Goiânia, em 1977), sendo resultado de uma iniciativa conjunta da PUC-GO e da Ordem dos Pregadores (Frades Dominicanos). Frei Confaloni mudou-se para Goiânia em 1952, depois de ter vivido os dois anos anteriores na Cidade de Goiás (onde introduziu a técnica do afresco na Igreja do Rosário), a convite do bispo Cândi Penzo. No total, 46 obras estarão expostas. A maior parte é de pinturas a óleo sobre tela. Abaixo, segue um trecho do folder disponibilizado ao Opção Cultural por uma das curadoras do evento, Nancy de Melo. Percebe-se que em sua produção, apresentada na mostra comemorativa Centenário Confaloni, composta do acervo da Ordem dos Pregadores, Paróquia São Judas Tadeu, e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Frei Confaloni, além de sua linguagem pessoal, desenvolvia obras de cunho didático, com temas próprios do ensino de artes tradicionais passando por temáticas de paisagens, retratos, naturezas mortas, dentre outros. Porém, utilizava técnicas modernas carregando suas tintas de maneira espatulada com policromias e cores contrastantes, ou pinceladas mais livres reforçando as linhas do desenho. Como todo artista moderno, temos na obra de Confaloni a percepção do exercício do desenho que, embora típico da formação de artistas acadêmicos, nunca foi por ele abandonado. A partir de seu traço inicial de desenhos de observação trabalha uma pintura de caráter expressionista, abandonando muitas vezes a ”beleza” ou o simples deleite estético para trazer questões morais ao seu trabalho. Esta confluência de estilos modernos, a liberdade de transitar entre eles, é típica de quem viveu momentos de debate estético e poético no contexto europeu.

A casAcorpO comemora três anos de dedicação à cultura em Goiânia e, para participar da festa, convida a coreógrafa e bailarina Denise Stutz (RJ). Mineira de nascença, carioca de coração, desembarca em Goiânia para participar de duas atividades entre os dias 10, 11 e 12 de fevereiro: a Oficina Corpo Presente, que acontecerá na sexta, 10, das 19h às 22h, e no sábado e domingo, 11 e 12, das 10h às 13h; e no Encontro Con(versado), na segunda, 13, às 19h. Denise Stutz é um dos nomes de destaque da dança nacional desde a década de 1970. É cofundadora do Grupo Corpo, em Belo Horizonte, mas foi na capital carioca que construiu sólida trajetória na dança. Trabalhou com nomes como Lia Rodrigues e Klauss Vianna e, além da experiência com o palco e a cena, se dedicou à pesquisa do corpo. Na televisão, trabalhou para as minisséries "Capitu" e "Hoje é dia de Maria". Serviço: Denise Stutz nos três anos de casAcorpO Programação: Corpo Presente – oficina e vivência Sexta-feira, 10/02 (das 19h às 22h) Sábado e domingo, 11 e 12/02 (das 10h às 13h) Quanto: R$ 200 12 vagas / Inscrições: (62) 3609-8386 ou [email protected] Encontro Con(versado) Segunda-feira, 13/02, a partir das 19h Quanto: Contribuição voluntária Onde: casAcorpO Endereço: Av. 243 esquina com R. 233 n° 1370 Qd. C Lt. 08, Setor Leste Universitário - Goiânia, GO Mais informações: 3609-8386

Uma olhada rápida pelos longas que disputam a estatueta nas principais categorias La la Land — É um musical. Nada muito além disso. Musicalmente, é quase impecável, afinal o diretor é músico (como baterista, Damien Chazelle estudou jazz na Princeton High School). Porém, o roteiro é fraco e previsível. Ryan Gosling é Ryan Gosling, um ator médio que representa bem seu papel, mas que não acrescenta. Aliás, ele é uma boa caracterização para o filme em si. Emma Stone está bem e consegue ultrapassar um pouco aquilo que seu papel pede. O final é a única surpresa, não pelos acontecimentos, mas pela forma com que foi feito, isto é, seu processo é mais interessante que o resultado. Longe de ser um "Whiplash", que é um filme de excelência, "La La Land" ganhará o Oscar de Melhor Filme por ser nada mais do que o que se propôs a ser: um filme de Hollywood. Vale o ingresso, mas não conquista. [relacionadas artigos="85503, 85345, "] Fences — Ainda não tinha visto um filme dirigido por Denzel Washington. O resultado é impressionante. O filme, baseado na premiada peça homônima de August Wilson e na qual tanto Denzel quanto Viola Davis também atuaram, é um poderoso drama familiar. O longa tem como palco a casa dos Maxson e como foco o papel centralizador de Troy Maxson (Denzel). O roteiro é magnífico e o diretor consegue filmá-lo muito bem, alcançando a díficil tarefa de prender a atenção do público em um filme praticamente teatral — é claro que a qualidade dos atores ajuda muito e não falo apenas de Denzel e Viola, mas também dos coadjuvantes Jovan Adepo (Cory), Stephen Henderson (Bono), Mykelti Williamson (Gabe) e a pequena Saniyya Sidney (Raynell), que dá um show de interpretação no final. "Fences" ("Um Limite Entre Nós", em português) é um filme de forte simbologia e só pega seu sentido completo quem presta atenção aos detalhes, a começar pelo título. Não vencerá na categoria Melhor Filme, mas tem chances na disputa pelo Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, visto que Viola está, como sempre, belíssima no filme. Capitão Fantástico — Um ótimo filme. Não tem a produção de "La la Land" e nem poderia ter, dado seu perfil ideológico. Aliás, se podemos falar em uma falha do filme, é justamente certo exagero ideológico. O exagero parece ser proposital, pois serve para dar entendimento ao final do filme, o de que o radicalismo, por mais benéfico que seja em qualquer aspecto, sempre trás más consequências e de que o ideal é ser moderado. Ben Cash, personagem de Viggo Mortensen, entende isso ao final do longa. Porém, às vezes, o filme dá a impressão de perder o controle desse exagero, o que causa mal estar. Isso não tira, entretanto, a força do filme. Viggo Mortensen está bem, mas provavelmente não levará o Oscar de Melhor Ator.

Quisera qualquer brasileiro exercer seu ofício com a naturalidade e desembaraço de quem compôs “Samba de uma nota só” e “Samba do Avião”

[caption id="attachment_85959" align="alignleft" width="300"] Tom Jobim, o gênio da música, faria 90 anos de idade dia 25 de janeiro | Foto: Carlos Mancini[/caption]

Vitor Hugo Goiabinha

Especial para o Opção Cultural

Um certo cantor de voz muito grave, da cena paulistana da década de 1980, costumava interromper suas apresentações e perguntava muito seriamente para sua plateia: “Você conhece Tom Jobim?” Diante dos sorrisos desconcertados pela pergunta repentina, ele insistia: “Você realmente já ouviu Tom Jobim?... É preciso ouvir Tom Jobim”. Qual brasileiro não conhece Tom Jobim?

Jobim é um desses gigantes dos quais é difícil falar algo, dada a responsabilidade, mas é impossível deixar passar em branco a data em que ele completaria 90 anos (25 de janeiro). Seria inútil qualquer homenagem ou tentativa de engrandecer sua formidável obra musical, de forma que gostaríamos apenas de ensaiar, aqui, um mapeamento da sua presença significativa, da sua figura e do seu papel no imaginário da cultura brasileira.

Tom não era apenas o “maestro soberano”, como bem lembrou Chico Buarque em “Paratodos”. Era o Tom da ligação profunda com a poesia de Vinícius de Moraes, de Carlos Drummond de Andrade e de Manuel Bandeira. Era o Tom da literatura, ao ler Guimarães Rosa e trazê-lo para sua música em “Urubu” e “Matita Perê”. Era o Tom da política, ao compor “Sinfonia da Alvorada” para a Brasília de JK. Era o Tom da natureza no clamar, no seu último disco, “salvem as flores, salvem a primavera”, em “Forever Green”. Era o Tom do humor refinado e da simplicidade nas entrevistas que concedia.

Nos idos da década de 1950, quando o samba encontrou-se com o cool-jazz, originando a Bossa Nova, o Brasil viveu uma vanguarda artística que não conhecia. O novo momento político se misturou com uma belle époque das artes — como se referem os franceses. Jovens talentosos, dados à boemia e à vida noturna, com a cabeça em um projeto de procura da identidade cultural nacional, num momento em que a Semana de Arte Moderna de 1922 já havia aberto as portas para experimentação antropofágica e em que Tom herdava Villa-Lobos. Eram momentos de tensão do pós-guerra, das possibilidades democráticas de crescimento sociocultural e político-econômico, da construção da moderna Brasília.