Por Edgar Welzel

Os arquivos de muitas cidades europeias guardam uma riqueza ímpar de documentos, livros e registros de épocas passadas. É um valioso legado, uma fonte variada de informações que contribuem para trazer à memória acontecimentos que merecem e costumam ser festejados, comemorados ou simplesmente lembrados. Cada país tem seu próprio calendário festivo. A soma de todos é inesgotável.

Por esta razão a agenda anual de eventos costuma estar repleto de datas comemorativas que lembram acontecimentos históricos. Muitos desses eventos, por sua natureza, são lembrados apenas a nível regional ou nacional; outros são lembrados e festejados a nível europeu e, não raro, a nível mundial. No ano de 2013, por exemplo, Giuseppe Verdi e Richard Wagner, ambos compositores nascidos em 1813, foram lembrados por seus bicentenários de nascimento; no decorrer do ano suas composições constavam em programas de milhares de concertos, palestras, cursos musicais e de regência em todos os Continentes.

No corrente ano a Itália lembra a morte do imperador romano Gaius Octavius Augustus que morreu há 2 mil anos, em 19 de agosto do ano 14 D.C. Segundo o Novo Testamento, Augustus foi o imperador responsável pelo recenceamento na época do nascimento de Jesus Cristo.

Os romanos lembram também a Coluna de Trajano, construída há 2 mil anos pelo imperador Trajano (98-117 D.C) nos anos 113/14 (Há fontes que indicam a data 112/13). A Coluna de Trajano encontra-se até hoje, firme em seu pedestal, no centro de Roma, perto do Quirinal.

Também Carlos Magno que morreu há 1200 anos, em 28 de janeiro de 814 em Aachen (Alemanha), está sendo lembrado em vários países europeus. Inúmeros órgãos da imprensa publicaram artigos sobre esta grande personalidade da história europeia; além disso há exposições sobre a história de sua época, palestras e seminários especiais em escolas, universidades etc.

Em Constança, cidade às margens do Lago de Constança, espremido entre o sul da Alemanha, a Áustria e a Suíça, está sendo lembrado o Concílio de Constança que, há 600 anos, durou de 1414 a 1418. Foi o maior congresso da Idade Média. Na época Constança contava apenas com 6 mil habitantes mas teve que abrigar 72 mil visitantes. Foi neste concílio, ao norte dos Alpes, que terminou o cisma da Igreja, período no qual três papas sentiam-se no direito de ocupar o trono de São Pedro. No fim, nenhum dos três o conseguiu pois foi eleito um novo papa.

Constança lembra o concílio com amplo programa que termina em 2018 do qual faz parte uma impressionante exposição de conteúdo histórico sobre a época que o antecedeu, sobre as consequências do concílio, um evento que, entre outros, abriu o caminho à Renascença. Há palestras, discussões e publicações referentes ao assunto.

Os ingleses comemoram o 450° aniversário de nascimento do maior poeta da língua inglesa e um dos maiores expoentes da literatura mundial, William Shakespeare, nascido em 1564. Durante o ano grandes espetáculos estão programados não só em sua cidade natal, Stratford-upon-Avon, mas em muitas outras cidades ao redor do mundo.

Exemplos de tais comemorações são infindáveis e as pessoas interessadas têm, em cada ano, rica oferta para assistir a programas ou a eventos condizentes a seus interesses.

O ano de 2014, neste sentido, é um ano marcante. Na maioria dos países europeus, alguns países da África, da Ásia, da América, da Austrália lembram (não festejam e nem comemoram, pois não é evento que se festeje) o centenário do início da 1ª Guerra Mundial.

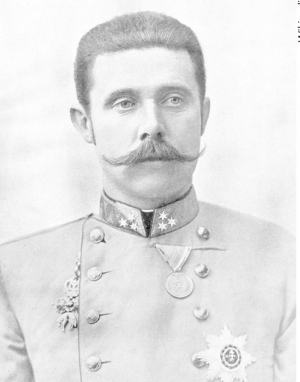

Em 28 de junho de 1914, há exatamente 100 anos, o príncipe-herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Fernando, e sua esposa, Sophie Chotek, duquesa de Hohenberg, foram mortos em atentado em Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina. Um mês depois o atentado causou a “Crise de Julho” que culminou com a deflagração da 1ª Guerra Mundial que o historiador norte-americano George F. Kennan (1904-2005) em 1979 denominou “the great seminal catastrophe of this century” (A grande catástrofe seminal deste século). A denominação foi usada posteriormente também por outros historiadores. A Alemanha Imperial foi vista como a culpada pela eclosão.

Entre estudiosos do assunto existe, entre outras, a discussão sobre as consequências da 1ª Guerra Mundial e não são poucos os afirmam que estas seriam bem mais abrangentes do que as da 2ª Guerra Mundial. De fato, o estudo da 1ª Guerra Mundial é deveras um tema interessante pois a “grande catástrofe do século” não apenas mudou os rumos da história europeia, mas teve grande influência histórica, política, econômica e geoestratégica em grande parte do mundo. Eis aí também a razão pela qual os ingleses continuam a chamar a 1ª Guerra Mundial de “The Great War” e os franceses “La Grande Guerre” (A Grande Guerra).

Para quem quiser aprofundar-se na matéria encontrará um obstáculo: a enorme quantidade de material complica o trabalho tanto aos leigos quanto aos historiadores profissionais. Há especialistas que afirmam que a historiografia sobre a 1ª Guerra Mundial chega a 325 mil publicações entre livros, estudos, análises, pesquisas, dissertações e informações afins.

Diz-se que a história das guerras é escrita pelos vencedores. Na 1ª Guerra Mundial houve muitos vencedores e cada qual contou-a a sua maneira. Talvez reside aí uma parte da explicação sobre a razão de tão ampla historiografia.

Duas questões cruciais foram discutidas durante todo este século, de 1914 até hoje, sem que houvesse consenso entre os historiadores. (Houve consenso apenas no que diz respeito a culpa da Alemanha). Várias publicações recentes, as quais mencionaremos no decurso deste texto, contribuíram ou contribuirão para esclarecer estas duas questões e quiçá eliminar a centenária discórdia histórica em relação ao assunto. Eis as questões:

1ª – Por quê a Alemanha foi o único país culpado pela deflagração do conflito e por isso condenada, no Tratado de Versalhes, a pagar altas indenizações?

2ª – Como foi possível que o atentado ao herdeiro do trono austro-húngaro, arquiduque

Francisco Fernando, em Sarajevo, na Bósnia, um pequeno país periférico da Europa, pudesse desencadear uma guerra de dimensões globais?

São estas as questões cruciais sobre as quais já se discutiu durante um século. Respondê-las ou abordá-las convenientemente num espaço de página de jornal é tarefa hercúlea. Alguns detalhes só poderão ser tocados de leve o que talvez estimula leitores mais interessados a saciar sua sede por informações em outras fontes.

A fim de podermos entrosar-nos nas duas questões acima postas, é necessário conhecer o espírito reinante na época na Europa por volta do ano de 1900 e analisar a situação nos Bálcãs a partir de então.

Muitos historiadores viam no Imperialismo das nações europeias o motivo principal para a deflagração da 1ª Guerra Mundial. Gerd Krumeich, professor de História Moderna na Universidade Heinrich Heine de Düsseldorf (Alemanha), autor da impressionante “Enciclopédia sobre a 1ª Guerra Mundial” (Editora C.Beck, Munique) explica: “Em verdade, por volta do ano de 1900, para as nações europeias o Imperialismo foi (diferentemente do Colonialismo desde o século 16) uma espécie de desenvolvimento e uma estratégia de sobrevivência. A posse de territórios na África e na Ásia foi efetuada na convicção de que a ‘Velha Europa’ não mais teria espaço suficiente para alimentar adequadamente a sempre crescente massa da população e dar-lhe chances para participar do bem-estar”.

A maioria dos países da Europa viviam numa época de exacerbado orgulho patriótico. Já à partir do século 16, pouco a pouco, o patriotismo e o nacionalismo começaram a tomar vulto comungando, cada vez mais, com o Estado. O resultado de tais sentimentos culminou com a criação dos Estados nacionais, evolução na qual a Revolução Francesa teve marcante influência. Neste contexto citemos, mais uma vez, Gerd Krumeich: “Por volta de 1900 tinha-se, em quase todos os países (europeus), uma extremada, quase que religiosa, idéia de Nação (“God’s own cuntry”, “Dieu avec nous”, “Gott mit uns”).

A Alemanha formou-se como Estado Nacional apenas em 1871. Mas, entre todos os países, talvez a Alemanha tenha sido, na época, o país no qual esses sentimentos nacionalistas tenham-se desenvolvido de forma mais expressiva. Segundo Krumeich: “O nacionalismo transformou-se numa espécie de histeria coletiva”.

Gerd Krumeich defende a tese de que “o novo imperialismo teve influência marcante neste desenvolvimento pois este, diferentemente do colonialismo tradicional, entendia-se como necessidade vital para a sobrevivência dos impérios e nações”. A ideia da necessidade vital foi assimilada também por Adolf Hitler durante a 2ª Guerra Mundial. Hitler falava do “Lebensraum” (espaço vital) do qual já falamos neste jornal em outra coluna.

Curioso é que também a teoria de Charles Darwin, sem que ele mesmo tivesse pensado nisso, teve influência nestes desenvolvimentos que, enfim, culminaram com a 1ª Guerra Mundial. Em 1859 Darwin publicou a “A Origem das Espécies” com a qual fundamentou a moderna “Teoria da Evolução”. Darwin argumenta que na na Natureza, sempre houve processos de adaptação. A evolução (na natureza) baseia-se no princípio do “survival of the fittest” (Sobrevivência do mais forte).

Não tardou e as teses de Darwin, essencialmente naturalistas, foram popularizadas causando grande impacto. Não decorreram nem dez anos após o lançamento e já as teses de Darwin começaram a ser aplicadas em sociedades e classes sociais. O “survival of the fittest” começou a se tornar ideia mestra dos defensores da expansão territorial. Partindo desta ideia não demorou que se desenvolvesse outra, ainda pior, a da “superioridade do homem branco” em relação a outras raças, ideia que permaneceu e se tornou catastrófica do decorrer da 2ª Guerra Mundial.

Com estas considerações passaremos a analisar a situação nos Bálcãs entre 1870 e 1913. Durante este período já houve várias guerras nesta região multifacetada por suas etnias, religião, minorias perseguidas, fronteiras não definidas, uma região esprimida entre interesses de outras potências, nomeadamente do Império Austro-Húngaro, da Rússia e do Império Otomano. Mais ou menos à partir de 1900 falava-se da região como sendo o barril de pólvora da Europa, designação esta que, em parte, ainda é válida hoje.

Em 1912/13 houve uma acirrada disputa diplomática entre a França e a Alemanha em virtude do Marrocos. Enquanto estes dois países discutiam, a Itália apodera-se da Líbia, que na época fazia parte do Império Otomano. A Turquia era fraca, não tinha condições de defesa e não recebeu apoio de outras potências. Com isso o Império Otomano, que há anos já era visto como o “homem enfermo do Bósforo”, entrou numa situação difícil. Vários Estados Balcânicos que já desde 1870 ansiavam por separar-se das garras do Império Otomano, aproveitaram-se da situação para resolver definitivamente seus anseios por independência.

A situação não definida de fronteiras entre vários países balcânicos acrescida de litígios por áreas não delimitadas fez com que as grandes potências, que tinham interesses políticos e econômicos próprios na região, acabaram se intromentendo nos conflitos.

Em 1912, sob liderança russa, foi criada a Liga Balcânica, uma união entre a Bulgária, Grécia, Sérvia e Montenegro. O interesse russo em apoiar a criação desta liga consistia no fato de evitar, a todo custo, que a Turquia conseguisse o, já há décadas cobiçado, controle sobre o Estreito do Mar Negro. Este desenvolvimento foi visto pelas grandes potências com grande preocupação. A Rússia, por sua vez, argumentava que não haveria motivos para preocupação já que a criação da Liga Balcânica fora uma medida tomada com o objetivo de controlar os pequenos países balcânicos.

Tal não se concretizou pois em 18 de outubro de 1912 a Liga Balcânica declarou a guerra contra a Turquia a qual, em maio de 1913, após várias derrotas, foi obrigada a assinar um contrato elaborado em Londres pela Grã-Bretanha e outras grandes potências. A Rússia saíu perdendo, pois o documento foi elaborado de forma tal que a Turquia (estreita aliada da Alemanha) permanecesse com o controle do Estreito do Mar Negro.

[caption id="attachment_8440" align="alignleft" width="300"] Morte do arquiduque Francisco Ferdinando foi o estopim da guerra[/caption]

Nestas gestões foi tomada outra medida de marcante influência na região. Há longo tempo a Sérvia, que alimentava ideias nacionalistas e visava a criação de uma Grande Sérvia, vinha reclamando uma saída para o Adriático. As grandes potências, no entanto, não simpatizavam com os desejos sérvios. A fim de impedir tal anseio, foi criado o Estado da Albânia.

É compreensível que dentro deste ambiente, aqui apenas descrito de forma suscinta, surgissem grupos clandestinos, especialmente entre os nacionalistas sérvios, que atuavam contra a supremacia do governo em Viena. Todos esses grupos, embora atuassem de forma distinta, tinham um objetivo comum: livrar-se do jugo do Império Austro-Húngaro e eliminar a influência russa e turca.

Já antes da volta do século houve vários atentados na região. Alexandre I, rei da Sérvia de 1889 a 1903, foi morto em 16 de junho de 1903 com toda a sua família e vários membros de seu governo. Para Viena a Sérvia passou a ser um inimigo figadal.

A crise teve o seu auge com o atentado em Sarajevo, no domingo ensolarado de 28 de junho de 1914 no qual foi morto o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Fernando e sua esposa. Gavrilo Princip, 19 anos, de nacionalidade sérvia nascido na Bósnia, foi o assassino. Ele mesmo não foi o autor da ideia, mas como membro de uma sociedade ultranacionalista secreta sérvia denominada “Unidade ou Morte”, conhecida também como “Mão Negra”, serviu, junto com outros, de intrumento para concretizar um atentado que mudou os rumos da história não só da Europa. Talvez tenha sido o atentado de maior influência mundial. Todos os envolvidos foram presos, alguns fuzilados, outros condenados a longas penas.

O assassinato de Francisco Fernando é uma ironia da história. Os autores do plano não foram suficientemente cautelosos no que diz respeito a escolha da vítima. Francisco Fernando era conhecido como reformador. A fim de evitar o desmembramento do Império Austro-Húngaro, o arquiduque herdeiro já arquitetara vários cenários e não ocultava a sua ideia de um Estado federativo com mais direitos às minorias em relação aos húngaros. Tal “abertura” em vista em nada contribuíu para amainar o profundo ódio que os nacionalistas sérvios alimentavam em relação à Áustria na pessoa de Francisco Fernando que, não tardaria (seu pai já andava na casa dos 90), assumiria o trono.

Guilherme II, imperador da Alemanha, forte aliado da Áustria e inimigo figadal dos sérvios em virtude de seus planos de uma “Grande Sérvia” informou o governo em Viena: “Façam o que quiserem, mas em tudo que fizerem, terão o nosso irrestrito apoio”. É provável que não o assassinato de Francisco Fernando tenha deflagrado a 1ª Guerra Mundial. Mais provável é que a frase solta de Guilherme II tenha sido o estopim de tudo pois foi interpretada, tanto em Viena como nas outras potências, como uma “carte blanche”, uma carta branca para tudo.

Um outro fato que complicou a situação do imperador Guilherme II encontra-se em um documento preservado e enviado por aqueles dias pelo governo de Viena ao imperador da Alemanha. À margem do documento encontra-se a anotação manuscrita do imperador: “Arrasem os sérvios. Quanto antes, melhor!”

O explicado nestes dois últimos parágrafos é o motivo do qual muitos historiadores deduzem a responsabilidade da culpabilidade da 1ª Guerra Mundial: A Alemanha, unicamente a Alemanha, é a culpada, por ter dado carta branca a tudo. Foi esta também a base para a condenação da Alemanha no Tratado de Versalhes. O professor Gerd Krumeich constata: “Nenhum episódio da História Mundial foi discutido tão ampla e azedamente como o da responsabilidade da erupção da 1ª Guerra Mundial”.

Houve um período no qual prevaleceu a argumentação de David Lloyd George, político britânico, que defendeu a tese de que “todos os Estados envolvidos, de uma forma ou outra, foram catapultados a esta catástrofe”.

Esta ideia prevaleceu até o início dos anos 60, quando o historiador alemão professor Dr. Fritz Fischer, de Hamburgo, lançou a sua muito discutida obra “Der Griff nach der Weltmacht”, reeditada recentemente pela editora Droste Verlag GmbH, Düsseldorf. Trata-se de uma obra seminal sobre a 1ª Guerra Mundial cuja leitura é imprescindível a todos que pretendem estudar o assunto.

O professor Fischer defende a ideia de que a Alemanha planejou esta guerra “longamente com atecedência e concretizou os objetivos metodicamente”. Esta tese originou uma disputa histórica que durou 30 anos até que se cristalizou a tese de que “um planejamento a longo prazo por parte da Alemanha não é sustentável mas que a política irresponsável do governo da Alemanha, indubitavelmente, tem contribuído para a catástrofe”.

O renomado historiador australiano Christopher Clark, professor de Moderna História Europeia no St. Catherine’s College em Cambridge, em 1913 publicou a obra “The Sleepwalkers – How Europe Went to War in 1914” (Editora Allen Lane, Londres). O livro, enquanto isso, traduzido em varias línguas, tornou-se um best-seller. Já antes Clark havia escrito outra obra sobre a história da Prússia que também faz parte da lista dos “mais vendidos”.

Christopher Clark reanimou a discussão em torno da culpabilidade e refuta a teoria da culpabilidade única. Clark defende a tese de que todos os países que participaram naquela guerra não fizeram justiça à responsabilidade que tinham. Nesta questão não há “culpado que se possa pegar posteriormente, de arma na mão”. A hipermoralização da questão da culpa por parte do Tratado de Versalhes Clark define como a “hipoteca do século”. A tese de Clark é compatível com os argumentos de David Lloyd George.

Segundo Clark o “culpado” não existia no Direito Internacional antes da 1ª Guerra Mundial. O que existia era o “jus ad bellum” (o direito à guerra) e este não tinha nada a ver com moral; tinha apenas interesses. (Nada mudou: vejamos a Ucrânia). Em todo caso, o “The Sleepwalkers” (Os Sonâmbulos) é obra capital. O único país que não a aceita é a Sérvia, que se sente difamada a ponto de o livro ser tema de discussão a nível de governo naquele país.

Outra obra recente é a do historiador alemão Herfried Münkler “Der Grosse Krieg – Die Welt 1914-1918” (A Grande Guerra – O Mundo em 1914-1918) da editora Rowohlt, Berlim 2013. A obra também já existe em várias línguas. Münkler defende, em grande parte, as mesmas teses de Christopher Clark.

Vale menção também a obra do historiador estadunidense Adam Hochschild “The End all Wars – A Story of Loyalty and Rebellion 1914 -1918”, já traduzida, lançada em 2011 pela editora Houghton Mifflin Harcourt de Boston, USA.

A segunda pergunta formulada inicialmente fica, para hoje, sem resposta em virtude de espaço. Voltarei ao assunto em coluna separada para tratá-la em seus devidos detalhes. A questão da culpabilidade, neste momento, está sendo vista sob novo ângulo.

Morte do arquiduque Francisco Ferdinando foi o estopim da guerra[/caption]

Nestas gestões foi tomada outra medida de marcante influência na região. Há longo tempo a Sérvia, que alimentava ideias nacionalistas e visava a criação de uma Grande Sérvia, vinha reclamando uma saída para o Adriático. As grandes potências, no entanto, não simpatizavam com os desejos sérvios. A fim de impedir tal anseio, foi criado o Estado da Albânia.

É compreensível que dentro deste ambiente, aqui apenas descrito de forma suscinta, surgissem grupos clandestinos, especialmente entre os nacionalistas sérvios, que atuavam contra a supremacia do governo em Viena. Todos esses grupos, embora atuassem de forma distinta, tinham um objetivo comum: livrar-se do jugo do Império Austro-Húngaro e eliminar a influência russa e turca.

Já antes da volta do século houve vários atentados na região. Alexandre I, rei da Sérvia de 1889 a 1903, foi morto em 16 de junho de 1903 com toda a sua família e vários membros de seu governo. Para Viena a Sérvia passou a ser um inimigo figadal.

A crise teve o seu auge com o atentado em Sarajevo, no domingo ensolarado de 28 de junho de 1914 no qual foi morto o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Fernando e sua esposa. Gavrilo Princip, 19 anos, de nacionalidade sérvia nascido na Bósnia, foi o assassino. Ele mesmo não foi o autor da ideia, mas como membro de uma sociedade ultranacionalista secreta sérvia denominada “Unidade ou Morte”, conhecida também como “Mão Negra”, serviu, junto com outros, de intrumento para concretizar um atentado que mudou os rumos da história não só da Europa. Talvez tenha sido o atentado de maior influência mundial. Todos os envolvidos foram presos, alguns fuzilados, outros condenados a longas penas.

O assassinato de Francisco Fernando é uma ironia da história. Os autores do plano não foram suficientemente cautelosos no que diz respeito a escolha da vítima. Francisco Fernando era conhecido como reformador. A fim de evitar o desmembramento do Império Austro-Húngaro, o arquiduque herdeiro já arquitetara vários cenários e não ocultava a sua ideia de um Estado federativo com mais direitos às minorias em relação aos húngaros. Tal “abertura” em vista em nada contribuíu para amainar o profundo ódio que os nacionalistas sérvios alimentavam em relação à Áustria na pessoa de Francisco Fernando que, não tardaria (seu pai já andava na casa dos 90), assumiria o trono.

Guilherme II, imperador da Alemanha, forte aliado da Áustria e inimigo figadal dos sérvios em virtude de seus planos de uma “Grande Sérvia” informou o governo em Viena: “Façam o que quiserem, mas em tudo que fizerem, terão o nosso irrestrito apoio”. É provável que não o assassinato de Francisco Fernando tenha deflagrado a 1ª Guerra Mundial. Mais provável é que a frase solta de Guilherme II tenha sido o estopim de tudo pois foi interpretada, tanto em Viena como nas outras potências, como uma “carte blanche”, uma carta branca para tudo.

Um outro fato que complicou a situação do imperador Guilherme II encontra-se em um documento preservado e enviado por aqueles dias pelo governo de Viena ao imperador da Alemanha. À margem do documento encontra-se a anotação manuscrita do imperador: “Arrasem os sérvios. Quanto antes, melhor!”

O explicado nestes dois últimos parágrafos é o motivo do qual muitos historiadores deduzem a responsabilidade da culpabilidade da 1ª Guerra Mundial: A Alemanha, unicamente a Alemanha, é a culpada, por ter dado carta branca a tudo. Foi esta também a base para a condenação da Alemanha no Tratado de Versalhes. O professor Gerd Krumeich constata: “Nenhum episódio da História Mundial foi discutido tão ampla e azedamente como o da responsabilidade da erupção da 1ª Guerra Mundial”.

Houve um período no qual prevaleceu a argumentação de David Lloyd George, político britânico, que defendeu a tese de que “todos os Estados envolvidos, de uma forma ou outra, foram catapultados a esta catástrofe”.

Esta ideia prevaleceu até o início dos anos 60, quando o historiador alemão professor Dr. Fritz Fischer, de Hamburgo, lançou a sua muito discutida obra “Der Griff nach der Weltmacht”, reeditada recentemente pela editora Droste Verlag GmbH, Düsseldorf. Trata-se de uma obra seminal sobre a 1ª Guerra Mundial cuja leitura é imprescindível a todos que pretendem estudar o assunto.

O professor Fischer defende a ideia de que a Alemanha planejou esta guerra “longamente com atecedência e concretizou os objetivos metodicamente”. Esta tese originou uma disputa histórica que durou 30 anos até que se cristalizou a tese de que “um planejamento a longo prazo por parte da Alemanha não é sustentável mas que a política irresponsável do governo da Alemanha, indubitavelmente, tem contribuído para a catástrofe”.

O renomado historiador australiano Christopher Clark, professor de Moderna História Europeia no St. Catherine’s College em Cambridge, em 1913 publicou a obra “The Sleepwalkers – How Europe Went to War in 1914” (Editora Allen Lane, Londres). O livro, enquanto isso, traduzido em varias línguas, tornou-se um best-seller. Já antes Clark havia escrito outra obra sobre a história da Prússia que também faz parte da lista dos “mais vendidos”.

Christopher Clark reanimou a discussão em torno da culpabilidade e refuta a teoria da culpabilidade única. Clark defende a tese de que todos os países que participaram naquela guerra não fizeram justiça à responsabilidade que tinham. Nesta questão não há “culpado que se possa pegar posteriormente, de arma na mão”. A hipermoralização da questão da culpa por parte do Tratado de Versalhes Clark define como a “hipoteca do século”. A tese de Clark é compatível com os argumentos de David Lloyd George.

Segundo Clark o “culpado” não existia no Direito Internacional antes da 1ª Guerra Mundial. O que existia era o “jus ad bellum” (o direito à guerra) e este não tinha nada a ver com moral; tinha apenas interesses. (Nada mudou: vejamos a Ucrânia). Em todo caso, o “The Sleepwalkers” (Os Sonâmbulos) é obra capital. O único país que não a aceita é a Sérvia, que se sente difamada a ponto de o livro ser tema de discussão a nível de governo naquele país.

Outra obra recente é a do historiador alemão Herfried Münkler “Der Grosse Krieg – Die Welt 1914-1918” (A Grande Guerra – O Mundo em 1914-1918) da editora Rowohlt, Berlim 2013. A obra também já existe em várias línguas. Münkler defende, em grande parte, as mesmas teses de Christopher Clark.

Vale menção também a obra do historiador estadunidense Adam Hochschild “The End all Wars – A Story of Loyalty and Rebellion 1914 -1918”, já traduzida, lançada em 2011 pela editora Houghton Mifflin Harcourt de Boston, USA.

A segunda pergunta formulada inicialmente fica, para hoje, sem resposta em virtude de espaço. Voltarei ao assunto em coluna separada para tratá-la em seus devidos detalhes. A questão da culpabilidade, neste momento, está sendo vista sob novo ângulo.

O meu professor de psicologia costumava tornar os temas mais compreensíveis dando exemplos. Certo dia, referindo sobre “sincretismo infantil” explicou-o da seguinte maneira: “Entende-se por sincretismo infantil”, disse ele, “aquela fase da criança na qual ela ainda não distingue entre a parte e o todo. É a fase na qual a criança ao ver, por exemplo, uma árvore, vê-a como um todo. Ela ainda não distingue que a árvore é formada por um tronco, muitos galhos, hastes, folhas e eventualmente flores. Em regra, esta fase vai, aproximadamente, até aos 3 anos de idade”.

O Dicionário Aurélio menciona que o termo é do campo da Psicologia sem citar explicitamente que se trata de um termo da Psicologia Infantil. Aurélio interpreta-o assim: “Percepção global e indistinta da qual surgem, depois, objetos distintamente percebidos”. A explicação de Aurélio corresponde à explicação do meu mestre embora a dele tenha sido mais simples e mais compreensível.

Passaram os anos, nunca esqueci esta singela explicação tampouco aprofundei o tema. Especialistas do ramo que me perdoem, caso não tenha eu reproduzido corretamente a definição.

Em todo caso, o sincretismo infantil existe. É um termo real e específico do campo da Psicologia Infantil para explicar uma realidade, isto é, um fenômeno natural no desenvolvimento da criança em seus primeiros anos de vida.

O termo sincretismo é usado também em outras áreas do saber humano, se bem que com distintas conotações. Encontramo-lo na Filosofia, na Etnografia, na Antropologia, nas Artes, especialmente na pintura, bem como em várias religiões como no cristianismo, no budismo, no hinduísmo, no islamismo e em outras ciências.

O que por definição não existe é a expressão “sincretismo geográfico”. É uma invenção minha, uma artimanha estilística, para explicar lapsos muito comuns na mídia europeia em relação ao Brasil. “Sincretismo geográfico, portanto, não existe na realidade, mas existe na prática como demonstram os exemplos concretos que encontrei em jornais, folhetos de propaganda, cartazes, letreiros luminosos, paredes pintadas e outros meios de poluição visual. Também a TV fornece, nesses dias da Copa, fartos exemplos.

Os exemplos comprovam que alguns jornalistas, redatores e profissionais, não só da área da publicidade, têm um problema que bem poderíamos chamar de “sincretismo geográfico” cuja definição poderia ser a seguinte: “Trata-se de uma anomalia mental que se manifesta na fase adulta de indivíduos com faculdade intelectual subdesenvolvida cujos sintomas consistem em verem um Continente, por exemplo a América Latina, como um todo, como se o Continente fosse um país só”.

Os exemplos a seguir não deixam dúvida quanto a existência desta anomalia. Na internet encontrei a seguinte frase: “A cidade do Rio de Janeiro, a metrópole sul-americana, apresenta o seu completo esplendor durante o carnaval”. Neste caso, o Rio, antes de ser cidade brasileira, é a metrópole sul-americana.

Um jornal alemão anuncia um espetáculo musical com o título “Canções de amor da América Latina” seguido com a seguinte informação: “No programa “Monday Sessions” participará a cantora Dorothee Götz que apresentará uma seleção de títulos, selecionados pessoalmente pela cantora, de seu álbum “Brasilian Love Song Book”. Neste exemplo quem vai ao espetáculo, na esperança de ouvir canções de amor da América Latina, acaba ouvindo brazilian love songs.

Um político de um dos Estados da Alemanha perdeu a eleição, o cargo e a reputação, mas teve uma oferta de uma grande empresa alemã para um cargo de chefia em sua filial brasileira no Rio de Janeiro. Em um encontro regional de seu partido o político convidou alguns amigos para visitá-lo em seu novo posto de trabalho, no Rio de Janeiro, “a fim de tomar uma boa caipirinha com vocês”. Um jornal local registrou a notícia e um leitor enviou uma carta à redação na qual perguntou: “Que tal seria se o político convidasse também o sr. Friedrich Wegner (nome alterado) para visitá-lo na América do Sul?”. Neste exemplo o Rio de Janeiro e a América do Sul também são a mesma coisa. Além disso, visitar alguém na América do Sul! Onde?

Outro exemplo com o seguinte título: “Brasil atrai montadoras” seguido com um texto que é típico para o sincretismo geográfico: “Apesar de os automóveis da classe alta ocuparem apenas um pequeno segmento do mercado a Audi, BMW e a Daimler investem fortemente na América do Sul”. Neste caso é o Brasil que atrai as montadoras mas todas elas investem na América do Sul. Afinal onde, em que país?

Outro exemplo da área industrial com o título: “BASF investe 500 milhões de euros” seguido com o seguinte texto: “O maior grupo mundial da área química, a BASF, investirá 500 milhões de euros numa nova fábrica no Brasil. Trata-se do maior investimento da centenária história da BASF na América do Sul... Em Camaçari a BASF construirá o primeiro complexo industrial para a produção de ácido acrílico e superabsorventes na América do Sul”. Como vemos, Brasil, Camaçari e América do Sul parece um todo!

Um jornal alemão publica artigo sobre o prefeito de uma cidade, uma personalidade conhecida no sul da Alemanha. O artigo inclui dados biográficos onde se lê: “Formação: Após concluir o ensino médio, o prefeito Fulano de Tal fez uma aprendizado na área de transportes e em prosseguimento estudou Ciências Econômicas na Universidade de Paderborn e nos Estados Unidos. Encarregado pela Fundação Friedrich-Ebert, trabalhou vários anos na América do Sul”. Trabalhou na América do Sul? Onde? Entre o Canal do Panamá e a Tierra del Fuego há inúmeros países.

Um exemplo do comércio. Na caixa do correio encontro um folheto de uma loja chique da cidade no qual vejo a seguinte aberração: “Camisetas-Benchmarking. +invariáveis há 20 anos, +algodão sul-americano, +embalagem dupla por 29,00 euros”. Algodão sul-americano! Afinal donde vem o algodão? Do Brasil? Da Guiana Francesa? Do Chile ou quiçá de uma país chamado América do Sul?

No folheto de uma grande cadeia de supermercados vejo a foto de uma embalagem com a seguinte inscrição: “Rosbife sul-americano”! Curiosamente, o concorrente deste supermercado anuncia, com foto semelhante, um “Filé de peixe sul-americano”. Donde será que vem o rosbife sul-americano? Dos pampas argentinos? Do Uruguai? De alguma fazenda de Goiás?

Tentei descobrir a procedência do filé de peixe sul-americano. Casualmente encontrei o gerente quando me encontrava no supermercado. Mostrei-lhe a embalagem e perguntei: “Donde vem este filé de peixe sul-americano?” O homem pegou a embalagem, fitou-a, fitou-a longamente e disse: “Da América do Sul! Está escrito na embalagem”. Desisti.

Já que estamos presenciando o Mundial de Futebol registro um exemplo típico de sincretismo geográfico referente a este esporte. Em agosto de 2011 houve uma partida amistosa entre as seleções do Brasil e da Alemanha. Na época Mano Menezes era o técnico da seleção brasileira. O encontro teve lugar no Estádio do VfB em Stuttgart. A Alemanha venceu por 3 a 2. Mano Menezes, em entrevista à imprensa, comentou: “Desde que sou técnico da Seleção Brasileira, já faz um ano, foi este o primeiro jogo no qual o adversário nos superou em todos os sentidos”.

No dia seguinte o maior jornal local alemão comenta:”A interpretação de Mano Menezes foi muito franca o que não facilita as coisas para o técnico da Seleção Sul-Americana”.

No dia da abertura da Copa um jornal alemão escreve o seguinte: “Com a cerimônia de abertura e o jogo entre o país anfitrião e a Croácia começa hoje, em São Paulo, o Campeonato Mundial de Futebol. A equipe sul-americana entra em campo carregando um enorme peso: ela terá que conquistar o sexto título”. A Seleção Brasileira é a equipe sul-americana.

Não é somente na mídia escrita que se ouvem tais “sincretismos geográficos”. Durante os jogos da Copa em andamente é comum na TV ouvir falar da equipe uruguaia como sendo a equipe sul-americana. O mesmo já se ouviu da equipe chilena, da argentina, da colombiana... Todas elas, antes de serem chilena, argentina ou colombiana, são sul-americanas.

Além disso, no que diz respeito à pronúncia, ouve-se coisas engraçadíssimas. As cidades ou os estádios nos quais são realizados os jogos, falados pelos homens e mulheres da TV, soam pra doer: Curitchiba, Guiaba, Portalechre, Sankpaulo, Fortaletza, Retzife, Maracaná... e a “Marcha Real”, o hino nacional da Espanha, passou a ser a “Marca Real”.

Terça-feira, 17 de junho, teve lugar a partida entre a Bélgica e a Argélia em Belo Horizonte. No momento em que a Argélia fez o primeiro gol o comentarista saiu com a seguinte observação: “Os africanos estão complicando a vida dos belgas”. Sincretismo geográfico também em relação à África! Estão realmente vendo a árvore como um todo. Desliguei a televisão.

O meu professor de psicologia costumava tornar os temas mais compreensíveis dando exemplos. Certo dia, referindo sobre “sincretismo infantil” explicou-o da seguinte maneira: “Entende-se por sincretismo infantil”, disse ele, “aquela fase da criança na qual ela ainda não distingue entre a parte e o todo. É a fase na qual a criança ao ver, por exemplo, uma árvore, vê-a como um todo. Ela ainda não distingue que a árvore é formada por um tronco, muitos galhos, hastes, folhas e eventualmente flores. Em regra, esta fase vai, aproximadamente, até aos 3 anos de idade”.

O Dicionário Aurélio menciona que o termo é do campo da Psicologia sem citar explicitamente que se trata de um termo da Psicologia Infantil. Aurélio interpreta-o assim: “Percepção global e indistinta da qual surgem, depois, objetos distintamente percebidos”. A explicação de Aurélio corresponde à explicação do meu mestre embora a dele tenha sido mais simples e mais compreensível.

Passaram os anos, nunca esqueci esta singela explicação tampouco aprofundei o tema. Especialistas do ramo que me perdoem, caso não tenha eu reproduzido corretamente a definição.

Em todo caso, o sincretismo infantil existe. É um termo real e específico do campo da Psicologia Infantil para explicar uma realidade, isto é, um fenômeno natural no desenvolvimento da criança em seus primeiros anos de vida.

O termo sincretismo é usado também em outras áreas do saber humano, se bem que com distintas conotações. Encontramo-lo na Filosofia, na Etnografia, na Antropologia, nas Artes, especialmente na pintura, bem como em várias religiões como no cristianismo, no budismo, no hinduísmo, no islamismo e em outras ciências.

O que por definição não existe é a expressão “sincretismo geográfico”. É uma invenção minha, uma artimanha estilística, para explicar lapsos muito comuns na mídia europeia em relação ao Brasil. “Sincretismo geográfico, portanto, não existe na realidade, mas existe na prática como demonstram os exemplos concretos que encontrei em jornais, folhetos de propaganda, cartazes, letreiros luminosos, paredes pintadas e outros meios de poluição visual. Também a TV fornece, nesses dias da Copa, fartos exemplos.

Os exemplos comprovam que alguns jornalistas, redatores e profissionais, não só da área da publicidade, têm um problema que bem poderíamos chamar de “sincretismo geográfico” cuja definição poderia ser a seguinte: “Trata-se de uma anomalia mental que se manifesta na fase adulta de indivíduos com faculdade intelectual subdesenvolvida cujos sintomas consistem em verem um Continente, por exemplo a América Latina, como um todo, como se o Continente fosse um país só”.

Os exemplos a seguir não deixam dúvida quanto a existência desta anomalia. Na internet encontrei a seguinte frase: “A cidade do Rio de Janeiro, a metrópole sul-americana, apresenta o seu completo esplendor durante o carnaval”. Neste caso, o Rio, antes de ser cidade brasileira, é a metrópole sul-americana.

Um jornal alemão anuncia um espetáculo musical com o título “Canções de amor da América Latina” seguido com a seguinte informação: “No programa “Monday Sessions” participará a cantora Dorothee Götz que apresentará uma seleção de títulos, selecionados pessoalmente pela cantora, de seu álbum “Brasilian Love Song Book”. Neste exemplo quem vai ao espetáculo, na esperança de ouvir canções de amor da América Latina, acaba ouvindo brazilian love songs.

Um político de um dos Estados da Alemanha perdeu a eleição, o cargo e a reputação, mas teve uma oferta de uma grande empresa alemã para um cargo de chefia em sua filial brasileira no Rio de Janeiro. Em um encontro regional de seu partido o político convidou alguns amigos para visitá-lo em seu novo posto de trabalho, no Rio de Janeiro, “a fim de tomar uma boa caipirinha com vocês”. Um jornal local registrou a notícia e um leitor enviou uma carta à redação na qual perguntou: “Que tal seria se o político convidasse também o sr. Friedrich Wegner (nome alterado) para visitá-lo na América do Sul?”. Neste exemplo o Rio de Janeiro e a América do Sul também são a mesma coisa. Além disso, visitar alguém na América do Sul! Onde?

Outro exemplo com o seguinte título: “Brasil atrai montadoras” seguido com um texto que é típico para o sincretismo geográfico: “Apesar de os automóveis da classe alta ocuparem apenas um pequeno segmento do mercado a Audi, BMW e a Daimler investem fortemente na América do Sul”. Neste caso é o Brasil que atrai as montadoras mas todas elas investem na América do Sul. Afinal onde, em que país?

Outro exemplo da área industrial com o título: “BASF investe 500 milhões de euros” seguido com o seguinte texto: “O maior grupo mundial da área química, a BASF, investirá 500 milhões de euros numa nova fábrica no Brasil. Trata-se do maior investimento da centenária história da BASF na América do Sul... Em Camaçari a BASF construirá o primeiro complexo industrial para a produção de ácido acrílico e superabsorventes na América do Sul”. Como vemos, Brasil, Camaçari e América do Sul parece um todo!

Um jornal alemão publica artigo sobre o prefeito de uma cidade, uma personalidade conhecida no sul da Alemanha. O artigo inclui dados biográficos onde se lê: “Formação: Após concluir o ensino médio, o prefeito Fulano de Tal fez uma aprendizado na área de transportes e em prosseguimento estudou Ciências Econômicas na Universidade de Paderborn e nos Estados Unidos. Encarregado pela Fundação Friedrich-Ebert, trabalhou vários anos na América do Sul”. Trabalhou na América do Sul? Onde? Entre o Canal do Panamá e a Tierra del Fuego há inúmeros países.

Um exemplo do comércio. Na caixa do correio encontro um folheto de uma loja chique da cidade no qual vejo a seguinte aberração: “Camisetas-Benchmarking. +invariáveis há 20 anos, +algodão sul-americano, +embalagem dupla por 29,00 euros”. Algodão sul-americano! Afinal donde vem o algodão? Do Brasil? Da Guiana Francesa? Do Chile ou quiçá de uma país chamado América do Sul?

No folheto de uma grande cadeia de supermercados vejo a foto de uma embalagem com a seguinte inscrição: “Rosbife sul-americano”! Curiosamente, o concorrente deste supermercado anuncia, com foto semelhante, um “Filé de peixe sul-americano”. Donde será que vem o rosbife sul-americano? Dos pampas argentinos? Do Uruguai? De alguma fazenda de Goiás?

Tentei descobrir a procedência do filé de peixe sul-americano. Casualmente encontrei o gerente quando me encontrava no supermercado. Mostrei-lhe a embalagem e perguntei: “Donde vem este filé de peixe sul-americano?” O homem pegou a embalagem, fitou-a, fitou-a longamente e disse: “Da América do Sul! Está escrito na embalagem”. Desisti.

Já que estamos presenciando o Mundial de Futebol registro um exemplo típico de sincretismo geográfico referente a este esporte. Em agosto de 2011 houve uma partida amistosa entre as seleções do Brasil e da Alemanha. Na época Mano Menezes era o técnico da seleção brasileira. O encontro teve lugar no Estádio do VfB em Stuttgart. A Alemanha venceu por 3 a 2. Mano Menezes, em entrevista à imprensa, comentou: “Desde que sou técnico da Seleção Brasileira, já faz um ano, foi este o primeiro jogo no qual o adversário nos superou em todos os sentidos”.

No dia seguinte o maior jornal local alemão comenta:”A interpretação de Mano Menezes foi muito franca o que não facilita as coisas para o técnico da Seleção Sul-Americana”.

No dia da abertura da Copa um jornal alemão escreve o seguinte: “Com a cerimônia de abertura e o jogo entre o país anfitrião e a Croácia começa hoje, em São Paulo, o Campeonato Mundial de Futebol. A equipe sul-americana entra em campo carregando um enorme peso: ela terá que conquistar o sexto título”. A Seleção Brasileira é a equipe sul-americana.

Não é somente na mídia escrita que se ouvem tais “sincretismos geográficos”. Durante os jogos da Copa em andamente é comum na TV ouvir falar da equipe uruguaia como sendo a equipe sul-americana. O mesmo já se ouviu da equipe chilena, da argentina, da colombiana... Todas elas, antes de serem chilena, argentina ou colombiana, são sul-americanas.

Além disso, no que diz respeito à pronúncia, ouve-se coisas engraçadíssimas. As cidades ou os estádios nos quais são realizados os jogos, falados pelos homens e mulheres da TV, soam pra doer: Curitchiba, Guiaba, Portalechre, Sankpaulo, Fortaletza, Retzife, Maracaná... e a “Marcha Real”, o hino nacional da Espanha, passou a ser a “Marca Real”.

Terça-feira, 17 de junho, teve lugar a partida entre a Bélgica e a Argélia em Belo Horizonte. No momento em que a Argélia fez o primeiro gol o comentarista saiu com a seguinte observação: “Os africanos estão complicando a vida dos belgas”. Sincretismo geográfico também em relação à África! Estão realmente vendo a árvore como um todo. Desliguei a televisão.

O luxemburguês Jean-Claude Junker teve a maioria dos votos contra o alemão Martin Schultz, mas não se sabe se ele será o sucessor do português José Manoel Barroso

O luxemburgês Jean-Claude Junker e o alemão Martin Schulz são os dois concorrentes ao importante cargo

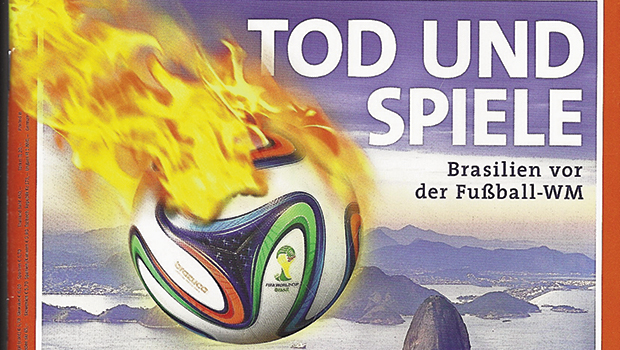

A poucas semanas do início da Copa do Mundo, as críticas em relação a situação no Brasil aumentam no exterior

Além da economia em frangalhos e o alto índice de desemprego, o país enfrenta outras dificuldades

Vladimir Putin em novembro de 2013 deu o recado: “À Rússia não interessa uma Ucrânia dividida”

Após a Crimeia separar-se da Ucrânia, os escoceses vão votar se seu país sai ou não do Reino Unido

O enredo do drama que se desenrola naquela parte do mundo é medíocre; mais medíocre é a atuação dos próprios atores. Nenhum convenceu. Todos fracassaram, inclusive, a diplomacia