Resultados do marcador: Terça Poética

Duas traduções de um soneto "erótico-pornográfico” do “Século de Ouro” espanhol

[caption id="attachment_89379" align="aligncenter" width="620"] Desenho de Mihály Zichy (1827-1906)[/caption]

A “Terça poética” de hoje oferece ao leitor duas traduções de um soneto de autoria desconhecida, retirado de um manuscrito do Século XVII, o denominado “Siglo de Oro”, “Século de Ouro”, espanhol, no qual floresceu toda arte barroca de Espanha e também pérolas da poesia erótica ocidental.

A primeira tradução é de José Paulo Paes*, a segunda, de Silvério Duque**

Texto original

-¿Qué me quiere, señor ? -Niña, hoderte.

-Dígalo más rodado. -Cabalgarte.

-Dígalo a lo cortés. -Quiero gozarte.

-Dígamelo a lo bobo. -Merecerte.

-¡Mal haya quien lo pide de esa suerte,

y tú hayas bien, que sabes declararte!

y luego ¿qué harás ? -Arremangarte,

y con la pija arrecha acometerte.

-Tú sí que gozarás mi paraíso.

-¿Qué paraíso ? Yo tu coño quiero,

para meterle dentro mi carajo.

-¡Qué rodado lo dices y qué liso!

-Calla, mi vida, calla, que me muero

por culear tiniéndote debajo.

***

Tradução de José Paulo Paes

— Que quer de mim, senhor? — Filha, foder-te.

— Diga com mais rodeios. — Cavalgar-te.

— Diga ao modo cortês. — Então, gozar-te.

— Diga ao modo pateta. — Merecer-te.

— Bem hajas que consigo compreender-te

e mal haja quem peça de tal arte.

Depois, o que farás? — Arregaçar-te

e com a pica alçada acometer-te.

— Tu sim hás de gozar meu paraíso.

— Que paraíso? Eu quero é minha porra

metida bem no fundo do teu racho.

— Com que rodeio o dizes, tão precioso!

— Caluda, amor, que de prazer já morra,

fodendo-te, eu por cima, tu por baixo.

***

Tradução de Silvério Duque

– De mim, o que quer, Senhor? – Moça, foder-te.

– Diga-o com mais rodeios. – Cavalgar-te.

– Diga, ao modo cortês. – Quero gozar-te.

– Diga-mo feito um bobo. – Merecer-te.

– De certo, muito fiz por receber-te,

e fi-lo bem, pois sabes declarar-te!

– E logo, o que farás? – Arregaçar-te,

e, com minha pica em riste, vou comer-te.

Tu gozarás, enfim, em meu paraíso...

– Que paraíso? Eu quero é o teu rabo

e nele enfiar inteiro o meu caralho.

– Diga-mo, então, de um modo mais preciso!

– Cala, minha vida, cala, que eu me acabo,

tilintando em teu cu com o meu vergalho.

* José Paulo Paes (1922-1998) foi poeta, tradutor, ensaísta e crítico literário paulista, autor do livro “Anatomias” (1967).

** Silvério Duque (1978) é poeta, tradutor e músico baiano, autor dos livros “A pele de Esaú” (2010), “Ciranda de Sombras” (2011) e “Do coração dos malditos” (2013).

Desenho de Mihály Zichy (1827-1906)[/caption]

A “Terça poética” de hoje oferece ao leitor duas traduções de um soneto de autoria desconhecida, retirado de um manuscrito do Século XVII, o denominado “Siglo de Oro”, “Século de Ouro”, espanhol, no qual floresceu toda arte barroca de Espanha e também pérolas da poesia erótica ocidental.

A primeira tradução é de José Paulo Paes*, a segunda, de Silvério Duque**

Texto original

-¿Qué me quiere, señor ? -Niña, hoderte.

-Dígalo más rodado. -Cabalgarte.

-Dígalo a lo cortés. -Quiero gozarte.

-Dígamelo a lo bobo. -Merecerte.

-¡Mal haya quien lo pide de esa suerte,

y tú hayas bien, que sabes declararte!

y luego ¿qué harás ? -Arremangarte,

y con la pija arrecha acometerte.

-Tú sí que gozarás mi paraíso.

-¿Qué paraíso ? Yo tu coño quiero,

para meterle dentro mi carajo.

-¡Qué rodado lo dices y qué liso!

-Calla, mi vida, calla, que me muero

por culear tiniéndote debajo.

***

Tradução de José Paulo Paes

— Que quer de mim, senhor? — Filha, foder-te.

— Diga com mais rodeios. — Cavalgar-te.

— Diga ao modo cortês. — Então, gozar-te.

— Diga ao modo pateta. — Merecer-te.

— Bem hajas que consigo compreender-te

e mal haja quem peça de tal arte.

Depois, o que farás? — Arregaçar-te

e com a pica alçada acometer-te.

— Tu sim hás de gozar meu paraíso.

— Que paraíso? Eu quero é minha porra

metida bem no fundo do teu racho.

— Com que rodeio o dizes, tão precioso!

— Caluda, amor, que de prazer já morra,

fodendo-te, eu por cima, tu por baixo.

***

Tradução de Silvério Duque

– De mim, o que quer, Senhor? – Moça, foder-te.

– Diga-o com mais rodeios. – Cavalgar-te.

– Diga, ao modo cortês. – Quero gozar-te.

– Diga-mo feito um bobo. – Merecer-te.

– De certo, muito fiz por receber-te,

e fi-lo bem, pois sabes declarar-te!

– E logo, o que farás? – Arregaçar-te,

e, com minha pica em riste, vou comer-te.

Tu gozarás, enfim, em meu paraíso...

– Que paraíso? Eu quero é o teu rabo

e nele enfiar inteiro o meu caralho.

– Diga-mo, então, de um modo mais preciso!

– Cala, minha vida, cala, que eu me acabo,

tilintando em teu cu com o meu vergalho.

* José Paulo Paes (1922-1998) foi poeta, tradutor, ensaísta e crítico literário paulista, autor do livro “Anatomias” (1967).

** Silvério Duque (1978) é poeta, tradutor e músico baiano, autor dos livros “A pele de Esaú” (2010), “Ciranda de Sombras” (2011) e “Do coração dos malditos” (2013).

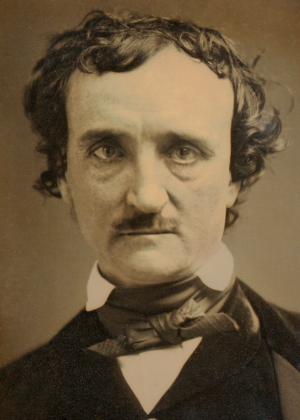

Não é tão simples traduzir um soneto de treze versos! Sobretudo se escrito por alguém como H. P. Lovecraft e dedicado a ninguém menos que Edgar Allan Poe

[caption id="attachment_88381" align="aligncenter" width="620"] H. P. Lovecraft, mestre do gênero do horror[/caption]

Pedro Mohallem

Especial para o Jornal Opção

Edgar Allan Poe (1809 - 1849) é um daqueles casos curiosos na Literatura: ao mesmo tempo em que é venerado por escritores como Baudelaire (que via nele o arquétipo do poéte maudit) e Mallarmé (impressionado com seu virtuosismo técnico), é desprezado por outros como T. S. Eliot (que considerava sua escrita genial... para um pré-adolescente) e Henry James (que em dado momento afirmara que todo entusiasmo por Poe e seu trabalho é sinal de um nível primitivo de reflexão). Estudos analíticos do verso à parte, o que não se pode negar é a influência de seu trabalho sobre os escritores que se seguiriam, sobretudo os decadentes, dos franceses aos brasileiros. E é incrível como, na cultura pop, Poe é quase uma deidade: mesmo quem detesta poesia deixa um "NEVERMORE" bem grande gravado no plano de fundo do computador ou na capa do facebook. Dessa admiração e respeito pelo homem cujos versos amargos foram justificados pela vida ainda mais amarga, nasceram diversas homenagens -- a mais famosa, talvez, Le tombeau d'Edgar Poe, de Mallarmé:

Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change,

Le Poète suscite avec un glaive nu

Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu

Que la mort triomphait dans cette voix étrange !

Eux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange

Donner un sens plus pur aux mots de la tribu,

Proclamèrent très haut le sortilège bu

Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.

Du sol et de la nue hostiles, ô grief!

Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief

Dont la tombe de Poe éblouissante s'orne

Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur

Que ce granit du moins montre à jamais sa borne

Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.

na qual lemos, em tradução de Augusto de Campos:

Tal que a Si-mesmo enfim a Eternidade o guia,

O Poeta suscita com o gládio erguido

Seu século espantado por não ter sabido

Que nessa estranha voz a morte se insurgia!

Vil sobressalto de hidra ante o anjo que urgia

Um sentido mais puro às palavras da tribo,

Proclamaram bem alto o sortilégio atribu-

Ído à onda sem honra de uma negra orgia.

Do solo e céu hostis, ó dor! Se o que descrevo -

A idéia sob - não esculpir baixo-relevo

Que ao túmulo de Poe luminescente indique,

Calmo bloco caído de um desastre obscuro,

Que este granito ao menos seja eterno dique

Aos vôos da Blasfêmia esparsos no futuro.

[caption id="attachment_88382" align="alignleft" width="300"]

H. P. Lovecraft, mestre do gênero do horror[/caption]

Pedro Mohallem

Especial para o Jornal Opção

Edgar Allan Poe (1809 - 1849) é um daqueles casos curiosos na Literatura: ao mesmo tempo em que é venerado por escritores como Baudelaire (que via nele o arquétipo do poéte maudit) e Mallarmé (impressionado com seu virtuosismo técnico), é desprezado por outros como T. S. Eliot (que considerava sua escrita genial... para um pré-adolescente) e Henry James (que em dado momento afirmara que todo entusiasmo por Poe e seu trabalho é sinal de um nível primitivo de reflexão). Estudos analíticos do verso à parte, o que não se pode negar é a influência de seu trabalho sobre os escritores que se seguiriam, sobretudo os decadentes, dos franceses aos brasileiros. E é incrível como, na cultura pop, Poe é quase uma deidade: mesmo quem detesta poesia deixa um "NEVERMORE" bem grande gravado no plano de fundo do computador ou na capa do facebook. Dessa admiração e respeito pelo homem cujos versos amargos foram justificados pela vida ainda mais amarga, nasceram diversas homenagens -- a mais famosa, talvez, Le tombeau d'Edgar Poe, de Mallarmé:

Tel qu'en Lui-même enfin l'éternité le change,

Le Poète suscite avec un glaive nu

Son siècle épouvanté de n'avoir pas connu

Que la mort triomphait dans cette voix étrange !

Eux, comme un vil sursaut d'hydre oyant jadis l'ange

Donner un sens plus pur aux mots de la tribu,

Proclamèrent très haut le sortilège bu

Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.

Du sol et de la nue hostiles, ô grief!

Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief

Dont la tombe de Poe éblouissante s'orne

Calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur

Que ce granit du moins montre à jamais sa borne

Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.

na qual lemos, em tradução de Augusto de Campos:

Tal que a Si-mesmo enfim a Eternidade o guia,

O Poeta suscita com o gládio erguido

Seu século espantado por não ter sabido

Que nessa estranha voz a morte se insurgia!

Vil sobressalto de hidra ante o anjo que urgia

Um sentido mais puro às palavras da tribo,

Proclamaram bem alto o sortilégio atribu-

Ído à onda sem honra de uma negra orgia.

Do solo e céu hostis, ó dor! Se o que descrevo -

A idéia sob - não esculpir baixo-relevo

Que ao túmulo de Poe luminescente indique,

Calmo bloco caído de um desastre obscuro,

Que este granito ao menos seja eterno dique

Aos vôos da Blasfêmia esparsos no futuro.

[caption id="attachment_88382" align="alignleft" width="300"] Edgar Allan Poe, autor do célebre poema "O Corvo"[/caption]

Outra menos famosa, porém não menos interessante é a que me propus traduzir, de autoria de Howard Phillips Lovecraft (1890 - 1937). A maior dificuldade encontrada nesse curioso soneto de 13 versos não foi nem a manutenção das rimas em -ore na primeira estrofe, possivelmente uma referência ao já mencionado "Nevermore" do The Raven (que traduzi em -ais/az/ás, visto que é de nosso feitio recriar a célebre fala do corvo como "Nunca Mais"), nem o fato de Lovecraft espremer um monte de significado em tão poucas sílabas, o que me obrigou a verter os pentâmetros em alexandrinos. O problema, mesmo, foi manter o bendito acróstico. Basicamente, esse acróstico é a razão de o poema ser o que é, isto é, um soneto de 13 versos. Seria no mínimo incoerente traduzir um soneto de 13 versos desprezando a principal razão de ele assim o ser. Claro, isso implicou alterações na construção de alguns versos (às vezes dava tão certo, mas a letra não batia...), e embora não haja prejuízo de sentido, cada distanciamento formal, sintático e vocabular se amenizaria sem o acróstico. Todavia, novamente, nada compensaria a perda do nome que, como um espectro, caminha sobre o poema, invisível ao olhar comum, revelado somente aos que conhecem os segredos do Verso...

Combatido o bom combate, posta minha versão na gaveta, tive contato com a tradução de Renato Suttana, que também verteu em dodecassílabos, mantendo a rima e sobretudo o acróstico. Um trabalho admirável, presente em sua antologia poética traduzida de H. P. Lovecraft, que o leitor encontrará à venda em e-book na Amazon.

Sem mais delongas...

***

IN A SEQUESTER'D PROVIDENCE CHURCHYARD WHERE ONCE POE WALK'D

Eternal brood the shadows on this ground,

Dreaming of centuries that have gone before;

Great elms rise solemnly by slab and mound,

Arch’d high above a hidden world of yore.

Round all the scene a light of memory plays,

And dead leaves whisper of departed days,

Longing for sights and sounds that are no more.

Lonely and sad, a spectre glides along

Aisles where of old his living footsteps fell;

No common glance discerns him, tho’ his song

Peals down thro’ time with a mysterious spell:

Only the few who sorcery’s secret know

Espy amidst these tombs the shade of Poe.

EM UM ERMO CEMITÉRIO DE PROVIDENCE POR ONDE POE ANDARA

Eterno é o cismar das sombras no terreiro,

Devaneando o outrora em séculos atrás;

Grave olmedal se eleva entre lousa e outeiro,

Arqueado sobre um mundo oculto que ora jaz.

Rodeando a cena, atua o lume da memória,

As folhas secas, num cicio, contam a história

Levadas por visões e sons de nunca mais.

Lastimoso e só, um espectro adeja sobre

Alas onde seus pés, vivos, deitaram pouso;

Não se avulta ante o olhar comum, embora dobre

P'lo tempo sua canção com um verso misterioso:

Os poucos a quem tal feitiço se mostrou

Entre estas tumbas veem a sombra de Edgar Poe.

(Publicado originalmente no blog Esta Pouca Cinza Fria )

Pedro Mohallem é graduando em Letras Português-Inglês pela Universidade de São Paulo (USP)

Edgar Allan Poe, autor do célebre poema "O Corvo"[/caption]

Outra menos famosa, porém não menos interessante é a que me propus traduzir, de autoria de Howard Phillips Lovecraft (1890 - 1937). A maior dificuldade encontrada nesse curioso soneto de 13 versos não foi nem a manutenção das rimas em -ore na primeira estrofe, possivelmente uma referência ao já mencionado "Nevermore" do The Raven (que traduzi em -ais/az/ás, visto que é de nosso feitio recriar a célebre fala do corvo como "Nunca Mais"), nem o fato de Lovecraft espremer um monte de significado em tão poucas sílabas, o que me obrigou a verter os pentâmetros em alexandrinos. O problema, mesmo, foi manter o bendito acróstico. Basicamente, esse acróstico é a razão de o poema ser o que é, isto é, um soneto de 13 versos. Seria no mínimo incoerente traduzir um soneto de 13 versos desprezando a principal razão de ele assim o ser. Claro, isso implicou alterações na construção de alguns versos (às vezes dava tão certo, mas a letra não batia...), e embora não haja prejuízo de sentido, cada distanciamento formal, sintático e vocabular se amenizaria sem o acróstico. Todavia, novamente, nada compensaria a perda do nome que, como um espectro, caminha sobre o poema, invisível ao olhar comum, revelado somente aos que conhecem os segredos do Verso...

Combatido o bom combate, posta minha versão na gaveta, tive contato com a tradução de Renato Suttana, que também verteu em dodecassílabos, mantendo a rima e sobretudo o acróstico. Um trabalho admirável, presente em sua antologia poética traduzida de H. P. Lovecraft, que o leitor encontrará à venda em e-book na Amazon.

Sem mais delongas...

***

IN A SEQUESTER'D PROVIDENCE CHURCHYARD WHERE ONCE POE WALK'D

Eternal brood the shadows on this ground,

Dreaming of centuries that have gone before;

Great elms rise solemnly by slab and mound,

Arch’d high above a hidden world of yore.

Round all the scene a light of memory plays,

And dead leaves whisper of departed days,

Longing for sights and sounds that are no more.

Lonely and sad, a spectre glides along

Aisles where of old his living footsteps fell;

No common glance discerns him, tho’ his song

Peals down thro’ time with a mysterious spell:

Only the few who sorcery’s secret know

Espy amidst these tombs the shade of Poe.

EM UM ERMO CEMITÉRIO DE PROVIDENCE POR ONDE POE ANDARA

Eterno é o cismar das sombras no terreiro,

Devaneando o outrora em séculos atrás;

Grave olmedal se eleva entre lousa e outeiro,

Arqueado sobre um mundo oculto que ora jaz.

Rodeando a cena, atua o lume da memória,

As folhas secas, num cicio, contam a história

Levadas por visões e sons de nunca mais.

Lastimoso e só, um espectro adeja sobre

Alas onde seus pés, vivos, deitaram pouso;

Não se avulta ante o olhar comum, embora dobre

P'lo tempo sua canção com um verso misterioso:

Os poucos a quem tal feitiço se mostrou

Entre estas tumbas veem a sombra de Edgar Poe.

(Publicado originalmente no blog Esta Pouca Cinza Fria )

Pedro Mohallem é graduando em Letras Português-Inglês pela Universidade de São Paulo (USP)

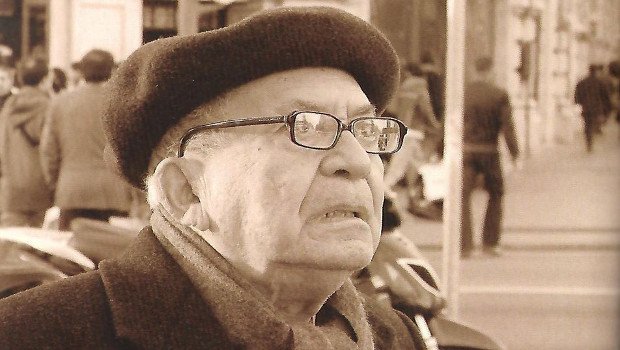

“O velho Lêdo Ivo, como certo personagem de Bergman, há muito jogava calmamente seu xadrez com a morte. O cenário, porém, não era em preto e branco, e o nórdico mar de fundo de O sétimo selo era o mar gaio de Alagoas”

[caption id="attachment_88360" align="aligncenter" width="620"] Lêdo Ivo contemplativo | Imagem da contracapa do livro "Aurora"[/caption]

Wladimir Saldanha

Especial para o Jornal Opção

Em Aurora (Rio de Janeiro: Contracapa Editora, 2016. 125 páginas), o leitor encontrará um Lêdo Ivo aparentemente límpido, muitas vezes de marcado prosaísmo; mas a facilidade esconde cerrada dimensão intratextual: “Levantou-se da terra uma roxa alvorada/ num claro desafio ao sol esbraseado/ e à nuvem emudecida que no céu passava”. Simples, à primeira vista; para certos paladares exigentes, talvez uma poesia demasiado entregue e discursiva, desde o grito epifânico do poema-título, Aurora, até uma cantante Serenata final. Mas, que amanhecer é esse, não de madrugada e, sim, sob o sol esbraseado? Lá está o adjetivo, meio imperceptível no seu contrassenso. Vejamos todo o poema – O Desafio que seu título nos propõe:

O DESAFIO

Foi em algum lugar, foi onde a relva cresce

e o mundo se dispersa e uma fogueira arde.

Foi onde o sol clareia estações desterradas

e um seio nu afronta a vontade da treva.

Onde a sombra ensombrece os dias sepultados

e no verão persiste um cheiro de jasmim

e uma abelha dourada pousa na corola

da majestosa flor que reina no jardim.

Foi onde fervilhava o rumor das charnecas

e as águas de um riacho fulgiam nas pedras

e a manhã respirava a promessa da vida.

Levantou-se da terra uma roxa alvorada

num claro desafio ao sol esbraseado

e à nuvem emudecida que no céu passava.

Roxa é a alvorada que afronta (desafia) o sol esbraseado: o poeta discretamente parece brincar com a epígrafe geral de Góngora, que fala do “paso rojo de la blanca aurora”, mas o falso cognato do espanhol, na aurora de Lêdo Ivo, é mesmo tirante a violeta, não o rubro do verso barroco. Referimo-nos a tais jogos entre o espanhol e o português na primeira parte deste estudo (link abaixo à esquerda); em outro soneto do livro, fica ainda mais evidente a apropriação: “Silenciosa e roxa e branca aurora” é o primeiro verso e, nos tercetos, sabemo-la um “derramamento de ouro e sol purpúreo,// golfo rubro no azul despetalado,/ amarelo e lilás no céu ferido,// filha da sombra, súbito murmúrio/ no silêncio do mundo despertado,/ pão de luz entre os homens repartido” (Novo Soneto da Aurora).

[relacionadas artigos=" 87814 "]

Esse amanhecer de exéquias nos evoca dois livros anteriores do autor, marcados pela reflexão sobre a morte. Um é Mormaço – o último publicado em vida do poeta, no qual a proximidade da morte é associada à atmosfera acachapante, ensolarada mas sem aragem; o outro é Réquiem, o livro-poema publicado em 2008, em que Lêdo Ivo pranteia a perda da amada. Neste último, a ambiência é a localidade de Barra de São Miguel, em Alagoas, com a memória dos antropófagos caetés, dos quais descendia o poeta (o que lhe servira, durante a vida, para inúmeros motes contra os “antropófagos de papel” de 1922).

Em Réquiem se constrói a identificação entre morte e fogo, a que parece remeter o segundo verso de O desafio, passando pelo calor causticante de Mormaço: “Na noite crematória, a morte é uma fogueira”. O mar de Réquiem, mar da barra de São Miguel, exsurge como um elemento de dissolução que “apaga todos os naufrágios/ e todo fogo se extingue, todo fogo dourado/ se alastra e se extingue no silêncio do mundo”.

[caption id="attachment_88363" align="alignleft" width="150"]

Lêdo Ivo contemplativo | Imagem da contracapa do livro "Aurora"[/caption]

Wladimir Saldanha

Especial para o Jornal Opção

Em Aurora (Rio de Janeiro: Contracapa Editora, 2016. 125 páginas), o leitor encontrará um Lêdo Ivo aparentemente límpido, muitas vezes de marcado prosaísmo; mas a facilidade esconde cerrada dimensão intratextual: “Levantou-se da terra uma roxa alvorada/ num claro desafio ao sol esbraseado/ e à nuvem emudecida que no céu passava”. Simples, à primeira vista; para certos paladares exigentes, talvez uma poesia demasiado entregue e discursiva, desde o grito epifânico do poema-título, Aurora, até uma cantante Serenata final. Mas, que amanhecer é esse, não de madrugada e, sim, sob o sol esbraseado? Lá está o adjetivo, meio imperceptível no seu contrassenso. Vejamos todo o poema – O Desafio que seu título nos propõe:

O DESAFIO

Foi em algum lugar, foi onde a relva cresce

e o mundo se dispersa e uma fogueira arde.

Foi onde o sol clareia estações desterradas

e um seio nu afronta a vontade da treva.

Onde a sombra ensombrece os dias sepultados

e no verão persiste um cheiro de jasmim

e uma abelha dourada pousa na corola

da majestosa flor que reina no jardim.

Foi onde fervilhava o rumor das charnecas

e as águas de um riacho fulgiam nas pedras

e a manhã respirava a promessa da vida.

Levantou-se da terra uma roxa alvorada

num claro desafio ao sol esbraseado

e à nuvem emudecida que no céu passava.

Roxa é a alvorada que afronta (desafia) o sol esbraseado: o poeta discretamente parece brincar com a epígrafe geral de Góngora, que fala do “paso rojo de la blanca aurora”, mas o falso cognato do espanhol, na aurora de Lêdo Ivo, é mesmo tirante a violeta, não o rubro do verso barroco. Referimo-nos a tais jogos entre o espanhol e o português na primeira parte deste estudo (link abaixo à esquerda); em outro soneto do livro, fica ainda mais evidente a apropriação: “Silenciosa e roxa e branca aurora” é o primeiro verso e, nos tercetos, sabemo-la um “derramamento de ouro e sol purpúreo,// golfo rubro no azul despetalado,/ amarelo e lilás no céu ferido,// filha da sombra, súbito murmúrio/ no silêncio do mundo despertado,/ pão de luz entre os homens repartido” (Novo Soneto da Aurora).

[relacionadas artigos=" 87814 "]

Esse amanhecer de exéquias nos evoca dois livros anteriores do autor, marcados pela reflexão sobre a morte. Um é Mormaço – o último publicado em vida do poeta, no qual a proximidade da morte é associada à atmosfera acachapante, ensolarada mas sem aragem; o outro é Réquiem, o livro-poema publicado em 2008, em que Lêdo Ivo pranteia a perda da amada. Neste último, a ambiência é a localidade de Barra de São Miguel, em Alagoas, com a memória dos antropófagos caetés, dos quais descendia o poeta (o que lhe servira, durante a vida, para inúmeros motes contra os “antropófagos de papel” de 1922).

Em Réquiem se constrói a identificação entre morte e fogo, a que parece remeter o segundo verso de O desafio, passando pelo calor causticante de Mormaço: “Na noite crematória, a morte é uma fogueira”. O mar de Réquiem, mar da barra de São Miguel, exsurge como um elemento de dissolução que “apaga todos os naufrágios/ e todo fogo se extingue, todo fogo dourado/ se alastra e se extingue no silêncio do mundo”.

[caption id="attachment_88363" align="alignleft" width="150"] Capa do livro "Mormaço"[/caption]

Isso justifica que o poeta se coloque em atitude de “espera” ante a “mesa do silêncio”, na primeira estância do livro-poema. A passagem da expectação para o convívio, podemos dizer que seria feita em Mormaço, onde, pela primeira vez na obra lediana, o signo silêncio é reiterativo. Se o “eu” lírico, retrospectivamente, confessará no Réquiem até então ter amado “o longo murmúrio nas estações ferroviárias”, em Mormaço, no poema A praça muda, vemos essa perplexidade ante o silêncio: “Ao sair do metrô/ Estação Cinelândia/ espantou-me o silêncio// que havia na cidade./ Ninguém ria ou falava./ Todos os transeuntes/ eram mudos fantasmas/ cuspidos pelo sol. [...]”. Em outro momento, a consciência poética com que arrematava sua obra é ainda mais notável:

A FALA FINAL

Já falei ao dia, hoje falo à noite.

Falei ao dia e ninguém me escutou.

Os homens passavam apressados

cada um com o seu tédio

seus embrulhos e suspiros.

Falei ao amor e era uma concha

que ressoava longe do mar.

Os anos de minha vida passaram tão rápidos

que nem sequer coube neles um vôo de pássaro.

Agora só falo à noite e às estrelas.

Só falo ao silêncio e à escuridão.

A mudança de atitude do sujeito lírico é marcada com uma grande visada na produção anterior: Lêdo Ivo, cuja poesia celebratória da vida desagradou inicialmente a alguns críticos de 1945 (não nos esqueçamos: essa é a geração do pós-guerra), agora assume o tom de pesar que lhe exigiam na juventude. Em outros poemas de Mormaço, o silêncio aparece ou é até o tema principal, alçado a título, como é o caso de O silêncio do mundo, ou de O silêncio esperado – este, claramente remissivo aos versos iniciais de Réquiem: “Aqui estou, à espera do silêncio”.

Contudo, um dos conceitos fundamentais para entender a produção lediana é a palinódia. Nosso poeta não se compraz em construir um sentido único, mas em desdizer-se e assumir múltiplas perspectivas, todas elas unificadas sob o seu mesmo nome de autor, já que abandonara a meio caminho o que seria um esboço heteronímico – Teseu do Carmo – e repudiava, talvez com certa má-vontade, a celebrada legião de heterônimos pessoanos. A Lêdo Ivo não causava nenhum incômodo a palinódia pura, o poema que retifica ou contesta outro poema – e há exemplos não só livro a livro, mas às vezes numa mesma obra. Isso, evidentemente, cria uma dificuldade a mais para sua compreensão, torna-o particularmente difícil de ser antologiado e alvo fácil daquele tipo de leitura subjetiva que vai dar na superinterpretação apontada por Umberto Eco, ou seja: é relativamente simples achar o Lêdo Ivo que nos fala mais de perto, o Lêdo Ivo de nossas próprias crenças. Difícil será aceitá-lo em sua contradição fundadora... Quanto a Aurora, eis um dos momentos que parecem rever a perspectiva anterior, de Mormaço:

O ESTALIDO

São passos furtivos na escada.

Talvez seja apenas um eco da memória, uma sombra

que se esgueira no ar como uma nuvem ou um pássaro

ou a palavra desejada que atravessa o dia lunar

como um sopro da brisa marinha.

Sempre esperei o visitante que não veio.

Deixei inutilmente a porta aberta.

Perguntei e não obtive resposta.

Agora, para mim, tudo é irrelevante.

Para que perguntar? Para que responder?

Após o estalido do fim da escada virá o silêncio

que dispensa a pergunta e a resposta.

O “silêncio” agora é diferido: o poeta está por um átimo novamente em meio a rumores, estalidos que parecem significar. Indaga-se em outra peça: “Sou um mudo entre os que falam, ou alguém que fala entre os mudos?” (poema Escutar). Já o silêncio que aguarda não é o do luto anunciado em Réquiem e maximizado em Mormaço. É silêncio de outra ordem, silêncio de quem já tateia o indizível.

[caption id="attachment_88362" align="alignleft" width="150"]

Capa do livro "Mormaço"[/caption]

Isso justifica que o poeta se coloque em atitude de “espera” ante a “mesa do silêncio”, na primeira estância do livro-poema. A passagem da expectação para o convívio, podemos dizer que seria feita em Mormaço, onde, pela primeira vez na obra lediana, o signo silêncio é reiterativo. Se o “eu” lírico, retrospectivamente, confessará no Réquiem até então ter amado “o longo murmúrio nas estações ferroviárias”, em Mormaço, no poema A praça muda, vemos essa perplexidade ante o silêncio: “Ao sair do metrô/ Estação Cinelândia/ espantou-me o silêncio// que havia na cidade./ Ninguém ria ou falava./ Todos os transeuntes/ eram mudos fantasmas/ cuspidos pelo sol. [...]”. Em outro momento, a consciência poética com que arrematava sua obra é ainda mais notável:

A FALA FINAL

Já falei ao dia, hoje falo à noite.

Falei ao dia e ninguém me escutou.

Os homens passavam apressados

cada um com o seu tédio

seus embrulhos e suspiros.

Falei ao amor e era uma concha

que ressoava longe do mar.

Os anos de minha vida passaram tão rápidos

que nem sequer coube neles um vôo de pássaro.

Agora só falo à noite e às estrelas.

Só falo ao silêncio e à escuridão.

A mudança de atitude do sujeito lírico é marcada com uma grande visada na produção anterior: Lêdo Ivo, cuja poesia celebratória da vida desagradou inicialmente a alguns críticos de 1945 (não nos esqueçamos: essa é a geração do pós-guerra), agora assume o tom de pesar que lhe exigiam na juventude. Em outros poemas de Mormaço, o silêncio aparece ou é até o tema principal, alçado a título, como é o caso de O silêncio do mundo, ou de O silêncio esperado – este, claramente remissivo aos versos iniciais de Réquiem: “Aqui estou, à espera do silêncio”.

Contudo, um dos conceitos fundamentais para entender a produção lediana é a palinódia. Nosso poeta não se compraz em construir um sentido único, mas em desdizer-se e assumir múltiplas perspectivas, todas elas unificadas sob o seu mesmo nome de autor, já que abandonara a meio caminho o que seria um esboço heteronímico – Teseu do Carmo – e repudiava, talvez com certa má-vontade, a celebrada legião de heterônimos pessoanos. A Lêdo Ivo não causava nenhum incômodo a palinódia pura, o poema que retifica ou contesta outro poema – e há exemplos não só livro a livro, mas às vezes numa mesma obra. Isso, evidentemente, cria uma dificuldade a mais para sua compreensão, torna-o particularmente difícil de ser antologiado e alvo fácil daquele tipo de leitura subjetiva que vai dar na superinterpretação apontada por Umberto Eco, ou seja: é relativamente simples achar o Lêdo Ivo que nos fala mais de perto, o Lêdo Ivo de nossas próprias crenças. Difícil será aceitá-lo em sua contradição fundadora... Quanto a Aurora, eis um dos momentos que parecem rever a perspectiva anterior, de Mormaço:

O ESTALIDO

São passos furtivos na escada.

Talvez seja apenas um eco da memória, uma sombra

que se esgueira no ar como uma nuvem ou um pássaro

ou a palavra desejada que atravessa o dia lunar

como um sopro da brisa marinha.

Sempre esperei o visitante que não veio.

Deixei inutilmente a porta aberta.

Perguntei e não obtive resposta.

Agora, para mim, tudo é irrelevante.

Para que perguntar? Para que responder?

Após o estalido do fim da escada virá o silêncio

que dispensa a pergunta e a resposta.

O “silêncio” agora é diferido: o poeta está por um átimo novamente em meio a rumores, estalidos que parecem significar. Indaga-se em outra peça: “Sou um mudo entre os que falam, ou alguém que fala entre os mudos?” (poema Escutar). Já o silêncio que aguarda não é o do luto anunciado em Réquiem e maximizado em Mormaço. É silêncio de outra ordem, silêncio de quem já tateia o indizível.

[caption id="attachment_88362" align="alignleft" width="150"] Capa do livro "Aurora"[/caption]

“Deixei inutilmente a porta aberta” – diz um dos versos do poema transcrito. Dediquemos algum espaço a essa percepção, pois outro signo de Mormaço revisto em Aurora é bem esse – o da “porta”. Há muitos exemplos, em toda a poesia do autor, de como tal substantivo se ergue à categoria de símbolo agenciador de sugestões, pedra angular de sua dicção. Não podemos, aqui, historiar todo o percurso. Fiquemos com algumas aparições de Mormaço: ali há uma “porta sem chave” que não é jamais aberta (O segredo irrevelado); uma porta que não existe ou não se sabe onde exista – é antes uma “chave sem porta/ que fulgura sozinha” (A saída); uma sombra inextinguível “junto à porta entreaberta” (A última lição); e, em certo poema de amor em meio à maioria lutulenta, diz o poeta que o “dia se abre/ como uma porta/ para que passes” (Além da noite escura).

Essa última perspectiva parece ganhar força em Aurora. Ao postar-se Atrás da porta cerrada, e aparentemente negar uma continuidade da existência depois da morte – “Não há nada atrás da porta./ Nenhum céu para que vivas/ entre os anjos radiosos” –, estaria Lêdo Ivo jogando com o nosso vocábulo português, cerrada, no sentido de porta encostada ou fechada sem tranca (cf. Dicionário Priberam), e o espanhol cerrada, correlato quase transparente de fechada?

Diante do andamento da obra, temos a nossa confirmação nesse pequeno e belo poema:

OS DOIS LADOS

No outro lado da noite alguém gritava.

No outro lado do muro eles se amavam

e espalhavam murmúrios e gemidos.

Todas as portas estavam fechadas.

A vida era um segredo, era um suspiro.

E o amor lavrava doido e revirado.

Amar de um lado só já não bastava?

Era cara e coroa, era em dois lados,

moeda que a si mesma se pagava.

Aqui se reencontram os amantes apartados em Réquiem. A porta fechada – ou apenas cerrada – agora nada interdita: protege. Já não poderia o poeta confirmar as amargas palavras de Réquiem: “O que perdi, perdi para sempre”. Aurora é mais um lance – e no particular da lírica amorosa, o último – de um longo jogo entre crença e ceticismo, que por vezes faz a obra de Lêdo Ivo identificar-se com uma postura deísta, de um Deus ausente da criação, e em outras se reaproxima do sentido cristão de seus primeiros livros, quando dizia, na Ode ao crepúsculo, em 1946: “Ó meu Deus,...// Dai-me o que não tenho, o que não posso ter/ pois em meu combate com o anjo não busco senão o inefável”.

Em busca do “inefável”, palavra cara ao vocabulário simbolista que some da obra lediana desde Cântico (1949), o poeta continuará sua perquirição, e a fronteira da vida lhe será sempre um dos temas mais caros. O velho Lêdo Ivo, como certo personagem de Bergman, há muito jogava calmamente seu xadrez com a morte. O cenário, porém, não era em preto e branco, e o nórdico mar de fundo de O sétimo selo era o mar gaio de Alagoas. Ou os manguezais que o poeta converte em símbolo da mistura de elementos, água e terra no conúbio que uma lógica binária parece repelir, como nesse outro momento de Aurora:

(...)

Venho dos pântanos.

No céu claro de Rotterdam que se recusa a aceitar a imposição do escuro

a prolongada noite de verão cobra de mim promessas não cumpridas.

Na mesa do silêncio eu deposito minha desculpa e justificação.

Só mereço perdão e tolerância.

Venho dos pântanos e dos miasmas que fervilham na água negra das lagunas

e só trouxe comigo uma pátria perdida e a lembrança de um púbis bem-amado.

(...)

O púbis, como o seio que se entrevê no poema O desafio, citado inicialmente, são metonímias do “corpo bem-amado” de Réquiem: “Fui sempre amor no leito memorável/ e agora a minha mão errante só encontra a treva/ no lugar em que estava o corpo bem-amado.” E a terra natal alagoana, cenário do livro-poema – “pátria perdida”; “água negra das lagunas” – impõe-se a Rotterdam, na malha poética de Aurora.

[caption id="attachment_88364" align="alignleft" width="150"]

Capa do livro "Aurora"[/caption]

“Deixei inutilmente a porta aberta” – diz um dos versos do poema transcrito. Dediquemos algum espaço a essa percepção, pois outro signo de Mormaço revisto em Aurora é bem esse – o da “porta”. Há muitos exemplos, em toda a poesia do autor, de como tal substantivo se ergue à categoria de símbolo agenciador de sugestões, pedra angular de sua dicção. Não podemos, aqui, historiar todo o percurso. Fiquemos com algumas aparições de Mormaço: ali há uma “porta sem chave” que não é jamais aberta (O segredo irrevelado); uma porta que não existe ou não se sabe onde exista – é antes uma “chave sem porta/ que fulgura sozinha” (A saída); uma sombra inextinguível “junto à porta entreaberta” (A última lição); e, em certo poema de amor em meio à maioria lutulenta, diz o poeta que o “dia se abre/ como uma porta/ para que passes” (Além da noite escura).

Essa última perspectiva parece ganhar força em Aurora. Ao postar-se Atrás da porta cerrada, e aparentemente negar uma continuidade da existência depois da morte – “Não há nada atrás da porta./ Nenhum céu para que vivas/ entre os anjos radiosos” –, estaria Lêdo Ivo jogando com o nosso vocábulo português, cerrada, no sentido de porta encostada ou fechada sem tranca (cf. Dicionário Priberam), e o espanhol cerrada, correlato quase transparente de fechada?

Diante do andamento da obra, temos a nossa confirmação nesse pequeno e belo poema:

OS DOIS LADOS

No outro lado da noite alguém gritava.

No outro lado do muro eles se amavam

e espalhavam murmúrios e gemidos.

Todas as portas estavam fechadas.

A vida era um segredo, era um suspiro.

E o amor lavrava doido e revirado.

Amar de um lado só já não bastava?

Era cara e coroa, era em dois lados,

moeda que a si mesma se pagava.

Aqui se reencontram os amantes apartados em Réquiem. A porta fechada – ou apenas cerrada – agora nada interdita: protege. Já não poderia o poeta confirmar as amargas palavras de Réquiem: “O que perdi, perdi para sempre”. Aurora é mais um lance – e no particular da lírica amorosa, o último – de um longo jogo entre crença e ceticismo, que por vezes faz a obra de Lêdo Ivo identificar-se com uma postura deísta, de um Deus ausente da criação, e em outras se reaproxima do sentido cristão de seus primeiros livros, quando dizia, na Ode ao crepúsculo, em 1946: “Ó meu Deus,...// Dai-me o que não tenho, o que não posso ter/ pois em meu combate com o anjo não busco senão o inefável”.

Em busca do “inefável”, palavra cara ao vocabulário simbolista que some da obra lediana desde Cântico (1949), o poeta continuará sua perquirição, e a fronteira da vida lhe será sempre um dos temas mais caros. O velho Lêdo Ivo, como certo personagem de Bergman, há muito jogava calmamente seu xadrez com a morte. O cenário, porém, não era em preto e branco, e o nórdico mar de fundo de O sétimo selo era o mar gaio de Alagoas. Ou os manguezais que o poeta converte em símbolo da mistura de elementos, água e terra no conúbio que uma lógica binária parece repelir, como nesse outro momento de Aurora:

(...)

Venho dos pântanos.

No céu claro de Rotterdam que se recusa a aceitar a imposição do escuro

a prolongada noite de verão cobra de mim promessas não cumpridas.

Na mesa do silêncio eu deposito minha desculpa e justificação.

Só mereço perdão e tolerância.

Venho dos pântanos e dos miasmas que fervilham na água negra das lagunas

e só trouxe comigo uma pátria perdida e a lembrança de um púbis bem-amado.

(...)

O púbis, como o seio que se entrevê no poema O desafio, citado inicialmente, são metonímias do “corpo bem-amado” de Réquiem: “Fui sempre amor no leito memorável/ e agora a minha mão errante só encontra a treva/ no lugar em que estava o corpo bem-amado.” E a terra natal alagoana, cenário do livro-poema – “pátria perdida”; “água negra das lagunas” – impõe-se a Rotterdam, na malha poética de Aurora.

[caption id="attachment_88364" align="alignleft" width="150"] Capa do livro "Réquiem"[/caption]

O poema longo e inteiriço que é Réquiem revive a inflexão das primeiras odes de Lêdo Ivo, o largo fôlego das enumerações, ali submetidas a um timbre ocluso, consentâneo com o tema que o inspira. É um dos grandes pontos de chegada, porque o amor recíproco, ansiado nas obras iniciais e celebrado a partir de Cântico, em quase sessenta anos de poesia (de 1949, fim da escritura de Cântico, até 2008, quando se publica Réquiem), foi muito mais que o “trocadilho” ressaltado pelo amigo Manuel Bandeira, ou o amor dos “acentos circunflexos”, como no vers de circonstance de Ribeiro Couto (cf. E agora adeus – correspondência passiva). Com a companheira Maria Lêda Sarmento de Medeiros, Lêdo Ivo compôs o “mundo gêmeo num só astro” de um dos seus sonetos, e pausou − para celebrar o amor vivido e correspondido − a lira de “espasmo e espanto” de suas primeiras obras, em que se debatia na busca de uma ansiada reciprocidade, àquela hora encontrando nas marés (cf. Ode e elegia, Ode à noite) o correlato imagístico de seu ir e vir.

[caption id="attachment_88361" align="alignleft" width="150"]

Capa do livro "Réquiem"[/caption]

O poema longo e inteiriço que é Réquiem revive a inflexão das primeiras odes de Lêdo Ivo, o largo fôlego das enumerações, ali submetidas a um timbre ocluso, consentâneo com o tema que o inspira. É um dos grandes pontos de chegada, porque o amor recíproco, ansiado nas obras iniciais e celebrado a partir de Cântico, em quase sessenta anos de poesia (de 1949, fim da escritura de Cântico, até 2008, quando se publica Réquiem), foi muito mais que o “trocadilho” ressaltado pelo amigo Manuel Bandeira, ou o amor dos “acentos circunflexos”, como no vers de circonstance de Ribeiro Couto (cf. E agora adeus – correspondência passiva). Com a companheira Maria Lêda Sarmento de Medeiros, Lêdo Ivo compôs o “mundo gêmeo num só astro” de um dos seus sonetos, e pausou − para celebrar o amor vivido e correspondido − a lira de “espasmo e espanto” de suas primeiras obras, em que se debatia na busca de uma ansiada reciprocidade, àquela hora encontrando nas marés (cf. Ode e elegia, Ode à noite) o correlato imagístico de seu ir e vir.

[caption id="attachment_88361" align="alignleft" width="150"] Lêdo e seu filho, Gonçalo Ivo[/caption]

Por tudo isso – não apenas pela datação editorial, mas pela dobra que significa na obra anterior –, a Aurora que o leitor de Lêdo Ivo tem agora diante de si é póstuma. Morre nela o sol esbraseado de Mormaço, de par com o silêncio que Réquiem anunciava: “Agora o silêncio do mundo lacra minha alma./ O róseo raio da rósea alvorada/ aponta para a noite escura”. Retirado esse lacre, o poeta aceita a aurora violácea (curiosamente crepuscular, na identidade dos signos de sua eleição). E o livro Aurora, assim como Réquiem, faz-se acompanhar de pinturas do filho do casal, o artista plástico Gonçalo Ivo, compondo, também visualmente, um cenário dialogal entre as obras. Vê-se um Lêdo Ivo flagrado em contemplação perplexa na contracapa; sem dúvida este, que tem –

OS OLHOS ABERTOS

Nas minhas mãos abertas cabe a aurora

como um fruto que amadurece na limpidez do verão.

Nos meus olhos abertos os teus seios fugitivos

se acercam e se afastam como proas de navios.

Os meus lábios fechados aboliram a morte

para que pudesses voltar quando o dia renasce

e a seiva da vida circula nas árvores e nas veias dos homens

e escorre das estrelas

e sustenta as luzes do arco-íris.

As fontes calam para que nenhum barulho perturbe o teu regresso

a tua passagem entre o nevoeiro e o sol ardente

a tua sombra que dança entre as marés

a tua voz usurpada pela noite

e o teu corpo que a escuridão não ousa esconder

de meus olhos abertos para sempre.

Entre seiva e árvore, lábio e arco-íris, o leitor desambientado dessa obra talvez se agrade mais dos seios que são proas ou da sombra entre marés, sombra “usurpada pela noite”. Veio até aqui, esse leitor presumível, acedendo ao convite de uma resenha, recolhendo para si as beautés éparses de Aurora – no caso do poema citado, sobretudo o final tão límpido quanto perturbador dos “olhos abertos para sempre” – mas, só ao cabo do volume de trinta e uma peças, terá sua paga do poeta ancião em alguns raios luminosos, poemas inteiros, ou boa monta de cintilações em versos e estrofes.

Já outro, um segundo leitor, buscará ouvir as reverberações da obra pregressa, e poderá ir mais longe. É para ele que pensamos falar, ou antes: para que o primeiro, não iniciado talvez pelos motivos que elencamos no ensaio precedente – todas as barreiras críticas erguidas ao conhecimento de Lêdo Ivo – seja convidado não apenas a ler Aurora, mas a reler alguns signos nesse livro epilogal, signos que compõem uma espécie de vocabulário poético do autor e ressurgem como em diálogo do “eu” lírico de Aurora com “eus” anteriores.

Wladimir Saldanha é poeta e tradutor. Doutor em Letras pela UFBA, com tese sobre a poesia de Lêdo Ivo.

Lêdo e seu filho, Gonçalo Ivo[/caption]

Por tudo isso – não apenas pela datação editorial, mas pela dobra que significa na obra anterior –, a Aurora que o leitor de Lêdo Ivo tem agora diante de si é póstuma. Morre nela o sol esbraseado de Mormaço, de par com o silêncio que Réquiem anunciava: “Agora o silêncio do mundo lacra minha alma./ O róseo raio da rósea alvorada/ aponta para a noite escura”. Retirado esse lacre, o poeta aceita a aurora violácea (curiosamente crepuscular, na identidade dos signos de sua eleição). E o livro Aurora, assim como Réquiem, faz-se acompanhar de pinturas do filho do casal, o artista plástico Gonçalo Ivo, compondo, também visualmente, um cenário dialogal entre as obras. Vê-se um Lêdo Ivo flagrado em contemplação perplexa na contracapa; sem dúvida este, que tem –

OS OLHOS ABERTOS

Nas minhas mãos abertas cabe a aurora

como um fruto que amadurece na limpidez do verão.

Nos meus olhos abertos os teus seios fugitivos

se acercam e se afastam como proas de navios.

Os meus lábios fechados aboliram a morte

para que pudesses voltar quando o dia renasce

e a seiva da vida circula nas árvores e nas veias dos homens

e escorre das estrelas

e sustenta as luzes do arco-íris.

As fontes calam para que nenhum barulho perturbe o teu regresso

a tua passagem entre o nevoeiro e o sol ardente

a tua sombra que dança entre as marés

a tua voz usurpada pela noite

e o teu corpo que a escuridão não ousa esconder

de meus olhos abertos para sempre.

Entre seiva e árvore, lábio e arco-íris, o leitor desambientado dessa obra talvez se agrade mais dos seios que são proas ou da sombra entre marés, sombra “usurpada pela noite”. Veio até aqui, esse leitor presumível, acedendo ao convite de uma resenha, recolhendo para si as beautés éparses de Aurora – no caso do poema citado, sobretudo o final tão límpido quanto perturbador dos “olhos abertos para sempre” – mas, só ao cabo do volume de trinta e uma peças, terá sua paga do poeta ancião em alguns raios luminosos, poemas inteiros, ou boa monta de cintilações em versos e estrofes.

Já outro, um segundo leitor, buscará ouvir as reverberações da obra pregressa, e poderá ir mais longe. É para ele que pensamos falar, ou antes: para que o primeiro, não iniciado talvez pelos motivos que elencamos no ensaio precedente – todas as barreiras críticas erguidas ao conhecimento de Lêdo Ivo – seja convidado não apenas a ler Aurora, mas a reler alguns signos nesse livro epilogal, signos que compõem uma espécie de vocabulário poético do autor e ressurgem como em diálogo do “eu” lírico de Aurora com “eus” anteriores.

Wladimir Saldanha é poeta e tradutor. Doutor em Letras pela UFBA, com tese sobre a poesia de Lêdo Ivo.

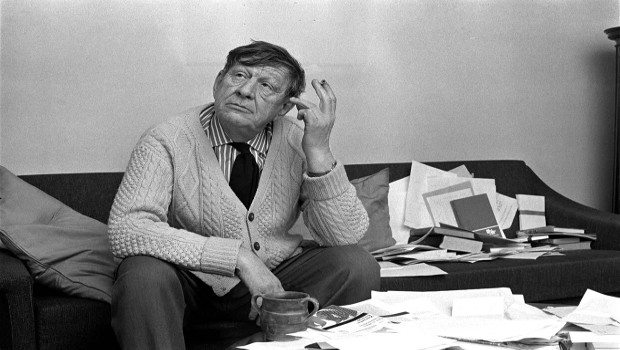

Wystan Hugh Auden, mais conhecido como W. H. Auden, nasceu em York, Inglaterra, em 21 de fevereiro do 1907. Auden é um dos maiores poetas modernos e o Opção Cultural não poderia deixar de homenageá-lo. Portanto, posto abaixo o poema This lunar beauty, seguido da tradução de José Paulo Paes (Poemas. São Paulo: Cia das Letras, 2013. Org. João Moura Jr). This lunar beauty This lunar beauty Has no history, Is complete and early; If beauty later Bear any feature It had a lover And is another. This like a dream Keeps other time, And daytime is The loss of this; For time is inches And the heart’s changes Where ghosts has haunted, Lost and wanted. But this was never A ghost’s endeavour Nor, finished this, Was ghost at ease; And till it pass Love shall not near The sweetness here Nor sorrow take His endless look. April 1930 Lunar, esta beleza Lunar, esta beleza É primeva, inteira, Não tem nenhuma história. Se a beleza mais tarde Exibe algum traço, Foi porque teve amante, Já não é como antes. Nisto, qual em sonho, Vige um outro tempo, Perdido se o dia De tudo se apropria. O tempo são centímetros E mudanças de alma Que espectro assombrou, Perdeu e desejou. Mas isto, por certo, Não foi coisa de espectro, Nem espectro, ela finda, Sentiu-se a gosto, ainda, E enquanto persista, Nem se chega amor A tal doçura e a dor Tampouco lhe vem dar Seu infinito olhar

A Aurora do poeta alagoano há de ser póstuma. É do outro lado do Atlântico que nos chega sua voz solar, da Espanha, onde faleceu. Mas, em vida, por que não lhe foi dado o merecido lugar ao Sol, em sua terra natal?

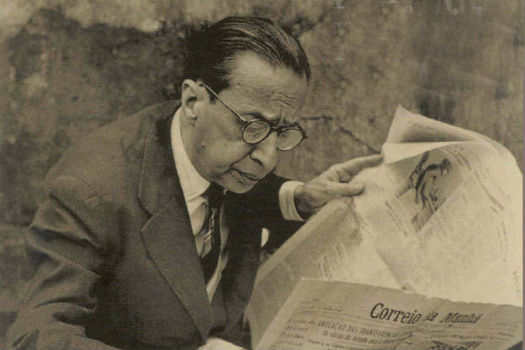

[caption id="attachment_87820" align="alignleft" width="620"] Lêdo Ivo | Foto: acervo ABL[/caption]

Wladimir Saldanha

Especial para o Jornal Opção

Lêdo Ivo (1924-2012) terá sido, talvez, um neossimbolista, em meio à reação ao Modernismo – lida “em bloco” como neoparnasiana – que foi a Geração de 45. O equívoco parte de José Guilherme Merquior, em ensaio fundador no qual excetua João Cabral de Melo Neto e, mais pontualmente, José Paulo Moreira da Fonseca; contudo, o próprio Merquior admitiria depois a necessidade de rever o julgamento do “malsinado parnaso”, em texto reunido no seu livro O Elixir do Apocalipse, no qual cita nominamente o caso de Lêdo Ivo: “Hoje teria que discriminar muito mais”.

Entre o primeiro e o segundo tempo, o crítico participou da organização de uma antologia de poetas brasileiros em que pôs em prática a própria lição – deixou de fora a maior parte dos poetas de 45 – o que rendeu uma resposta, agora sim, em bloco, dos dois grupos da Geração – o de São Paulo, reunido em torno da Revista Brasileria de Poesia, tendo à frente Péricles Eugênio da Silva Ramos e Domingos Carvalho da Silva – e o do Rio de Janeiro, que publicara com intermitência a Revista Orfeu, da qual participou Lêdo Ivo. Na antologia-resposta,

[caption id="attachment_87815" align="alignleft" width="288"]

Lêdo Ivo | Foto: acervo ABL[/caption]

Wladimir Saldanha

Especial para o Jornal Opção

Lêdo Ivo (1924-2012) terá sido, talvez, um neossimbolista, em meio à reação ao Modernismo – lida “em bloco” como neoparnasiana – que foi a Geração de 45. O equívoco parte de José Guilherme Merquior, em ensaio fundador no qual excetua João Cabral de Melo Neto e, mais pontualmente, José Paulo Moreira da Fonseca; contudo, o próprio Merquior admitiria depois a necessidade de rever o julgamento do “malsinado parnaso”, em texto reunido no seu livro O Elixir do Apocalipse, no qual cita nominamente o caso de Lêdo Ivo: “Hoje teria que discriminar muito mais”.

Entre o primeiro e o segundo tempo, o crítico participou da organização de uma antologia de poetas brasileiros em que pôs em prática a própria lição – deixou de fora a maior parte dos poetas de 45 – o que rendeu uma resposta, agora sim, em bloco, dos dois grupos da Geração – o de São Paulo, reunido em torno da Revista Brasileria de Poesia, tendo à frente Péricles Eugênio da Silva Ramos e Domingos Carvalho da Silva – e o do Rio de Janeiro, que publicara com intermitência a Revista Orfeu, da qual participou Lêdo Ivo. Na antologia-resposta,

[caption id="attachment_87815" align="alignleft" width="288"] José Guilherme Merquior faleceu antes de fazer uma prometida revisão de sua crítica aos poetas da "Geração de 1945"[/caption]

organizada por Fernando Ferreira de Loanda, dita da Moderna Poesia Brasileira, Silva Ramos ironiza Merquior no prefácio, enquanto Lêdo Ivo assina um dos ensaios que lhe valeriam a proscrição: um Epitáfio do Modernismo no qual sistematiza críticas aos que viam, na Geração de 45, uma “continuadora” de 1922 – tese que, se hoje parece absurda, era então defendida por parte dos críticos e poetas, no sentido de ser uma geração de “extensão de conquistas”, como deixou dito o insuspeito João Cabral de Melo Neto.

Ao tempo da Moderna Poesia Brasileira, estamos falando da década de 1960, e já então se conhecia o Itinerário de Pasárgada, publicado por Manuel Bandeira em 1954, com o capítulo da revisão de seu papel em 1922, quando esclarece que o poema Os sapos se dirigia a parnasianos menores como Goulart de Andrade. Ali repudia o poema-piada, dizendo-o apenas um episódio da reação modernista, sem maior importância na poética dos que lhe praticaram, à exceção de Oswald (por ser algo da própria natureza desse autor). O leitor que tiver a curiosidade de conhecer o Epitáfio do Modernismo, de Lêdo Ivo, verá que o poema-piada é um dos pontos contra os quais investe o ensaísta, somando-se a isso, entre outras coisas, o projeto paulistano de “inaugurar” uma modernidade como se esta não já viesse por influxos diversos, e por diversos portos, como os do Simbolismo, não sendo acontecimento situável numa data – a Semana de 1922 – e num lugar – São Paulo.

Acalmados os ânimos da juventude, infelizmente Merquior morreria em 1991, sem fazer a revisão anunciada anos antes, em 1983. Àquela altura, a semente redutora já tinha germinado fácil na terra onde, em se plantando, tudo que é erva daninha sempre dá: grandes nomes da teoria e da crítica, ao tratar em ensaios ou obras monográficas da poesia de João Cabral, reforçaram a tese da “incômoda convergência cronológica”: de Benedito Nunes a João Alexandre Barbosa, de Luiz Costa Lima a Haroldo de Campos. Lêdo Ivo, um daqueles a “discriminar muito mais”, prosseguiria na sua obra múltivoca, de poesia, romance, ensaio, crônica, conto – cada vez mais se distanciando do palco reativo de 45, no reagenciamento dos signos informativos de sua poética. Pelo menos desde o final da década de 1940, com a segunda seção de Linguagem, a geografia da terra natal alagona é reapropriada em clave aberta, pela qual mangues, lagoas e penínsulas, longe de uma referencialidade, falam de sua cosmovisão dual.

O estigma da Geração, porém, iria grudar-se a seu nome como sinal de nascença. Seria lembrado, muito mais, como o poeta que “quis atirar uma pedra na vidraça de Drummond”, imagem recortada de um texto de algumas páginas, publicado na revista gaúcha A província de São Pedro e tido como ataque insofismável ao grande mineiro, via paródia com o poema da pedra no meio do caminho. Não é bem isso que lá está, na velha brochura esquecida, onde um Lêdo Ivo de vinte anos vê a geração precedente – não só Drummond, mas Murilo Mendes, Jorge de Lima etc. – como um muro contra o qual teriam forçosamente que investir.

Não se perca de vista: a Geração de 45 é a que se segue à de Drummond, chamada inicialmente de “Poetas de 1930”; de quinze em quinze anos, como diz Ortega y Gasset, as coisas “cambiam” significativamente. Ora, quem estude com o mínimo de honestidade a questão das gerações literárias, a própria forma textual da paródia (vide Yuri Tynianov) e o

[caption id="attachment_87817" align="alignleft" width="150"]

José Guilherme Merquior faleceu antes de fazer uma prometida revisão de sua crítica aos poetas da "Geração de 1945"[/caption]

organizada por Fernando Ferreira de Loanda, dita da Moderna Poesia Brasileira, Silva Ramos ironiza Merquior no prefácio, enquanto Lêdo Ivo assina um dos ensaios que lhe valeriam a proscrição: um Epitáfio do Modernismo no qual sistematiza críticas aos que viam, na Geração de 45, uma “continuadora” de 1922 – tese que, se hoje parece absurda, era então defendida por parte dos críticos e poetas, no sentido de ser uma geração de “extensão de conquistas”, como deixou dito o insuspeito João Cabral de Melo Neto.

Ao tempo da Moderna Poesia Brasileira, estamos falando da década de 1960, e já então se conhecia o Itinerário de Pasárgada, publicado por Manuel Bandeira em 1954, com o capítulo da revisão de seu papel em 1922, quando esclarece que o poema Os sapos se dirigia a parnasianos menores como Goulart de Andrade. Ali repudia o poema-piada, dizendo-o apenas um episódio da reação modernista, sem maior importância na poética dos que lhe praticaram, à exceção de Oswald (por ser algo da própria natureza desse autor). O leitor que tiver a curiosidade de conhecer o Epitáfio do Modernismo, de Lêdo Ivo, verá que o poema-piada é um dos pontos contra os quais investe o ensaísta, somando-se a isso, entre outras coisas, o projeto paulistano de “inaugurar” uma modernidade como se esta não já viesse por influxos diversos, e por diversos portos, como os do Simbolismo, não sendo acontecimento situável numa data – a Semana de 1922 – e num lugar – São Paulo.

Acalmados os ânimos da juventude, infelizmente Merquior morreria em 1991, sem fazer a revisão anunciada anos antes, em 1983. Àquela altura, a semente redutora já tinha germinado fácil na terra onde, em se plantando, tudo que é erva daninha sempre dá: grandes nomes da teoria e da crítica, ao tratar em ensaios ou obras monográficas da poesia de João Cabral, reforçaram a tese da “incômoda convergência cronológica”: de Benedito Nunes a João Alexandre Barbosa, de Luiz Costa Lima a Haroldo de Campos. Lêdo Ivo, um daqueles a “discriminar muito mais”, prosseguiria na sua obra múltivoca, de poesia, romance, ensaio, crônica, conto – cada vez mais se distanciando do palco reativo de 45, no reagenciamento dos signos informativos de sua poética. Pelo menos desde o final da década de 1940, com a segunda seção de Linguagem, a geografia da terra natal alagona é reapropriada em clave aberta, pela qual mangues, lagoas e penínsulas, longe de uma referencialidade, falam de sua cosmovisão dual.

O estigma da Geração, porém, iria grudar-se a seu nome como sinal de nascença. Seria lembrado, muito mais, como o poeta que “quis atirar uma pedra na vidraça de Drummond”, imagem recortada de um texto de algumas páginas, publicado na revista gaúcha A província de São Pedro e tido como ataque insofismável ao grande mineiro, via paródia com o poema da pedra no meio do caminho. Não é bem isso que lá está, na velha brochura esquecida, onde um Lêdo Ivo de vinte anos vê a geração precedente – não só Drummond, mas Murilo Mendes, Jorge de Lima etc. – como um muro contra o qual teriam forçosamente que investir.

Não se perca de vista: a Geração de 45 é a que se segue à de Drummond, chamada inicialmente de “Poetas de 1930”; de quinze em quinze anos, como diz Ortega y Gasset, as coisas “cambiam” significativamente. Ora, quem estude com o mínimo de honestidade a questão das gerações literárias, a própria forma textual da paródia (vide Yuri Tynianov) e o

[caption id="attachment_87817" align="alignleft" width="150"] João Cabral foi eleito "borgeanamente" pelos poetas concretos, como o seu precursor[/caption]

particular da relação de influência em poesia (vide Harold Bloom), não deveria dar muito seguimento a isso, ou pelo menos deveria descer às fontes primárias, antes de repercutir a citação da citação. Mais acadêmico foi o próprio Drummond, que nunca levou a sério tal pedra na vidraça, tanto assim não lhe ter recolhido entre as paródias e pastiches da Biografia de um poema, livro sobre a recepção da “pedra no meio do caminho”, no qual só uma reedição mais recente faz lembrar, em prefácio acrescido, da pelota de Lêdo Ivo.

Outro equívoco será o do papel do poeta alagoano na própria Geração de 45: embora tenha sido um dos editores do primeiro grupo da Orfeu, não foi o autor paradigmático que se alardeia, tendo sido, inclusive, criticado por Domingos Carvalho da Silva nas páginas da Revista Brasileira de Poesia, quando da publicação do Acontecimento do Soneto. Note-se que seria o mesmo Carvalho da Silva quem, tendo objetado a Lêdo Ivo o uso de sibilações e rimas toantes, faria ressalvas a João Cabral de Melo Neto por usar palavras “apoéticas”, tais como “cachorro” (em vez de “cão”) ou “fruta” (em vez de “fruto”). Em bom tempo tudo isso foi repelido por um crítico do porte de Sérgio Buarque de Holanda – que a Lêdo Ivo, muito mais que a Cabral, chamava de “ponto de fuga” da Geração de 45, por não vê-lo pactuar com duas pedras-de-toque dos grupos, ao contrário do pernambucano: a contenção da linguagem (com repúdio ao verso longo) e o chamado rigor, a clareza e a racionalidade na criação literária. Era a Geração do culto a Ungaretti, a Valéry, e o “malsinado parnaso”, para usar a expressão de Merquior, nada tinha a ver, nesse particular, com a produção já muito divergente de Lêdo Ivo, onde abundava o que chamou de verso “respiratório”, de matriz whitmaniana, e um sentido intuitivo ou irracional da criação, mais próximo dos surrealistas (indo mais longe: dos simbolistas e românticos).

Se a Lêdo Ivo, como aos colegas de Geração, o poema-piada e a busca de uma “gramática brasileira” repugnavam, as analogias param por aí. Domingos Carvalho da Silva, que de um lado atacava o Acontecimento do Soneto e, do outro, O cão sem plumas, seria o autor da polêmica tese Há uma nova poesia no Brasil, esta de matriz claramente neoparnasiana, que rendeu intensos debates em 1948, no I Congresso de Poesia de São Paulo (!), quando Oswald de Andrade acusava, junto à companheira Pagu, ter sido a “revolução traída”, entenda-se: a revolução modernista, a despeito do vocabulário marxista da invectiva (ou por isso mesmo).

A roda girou mais uma vez contra Lêdo Ivo, e seria ele, não Carvalho da Silva – de resto esquecido e também carecedor de revisão –, o antípoda de Oswald, no imaginário crítico-acadêmico brasileiro, o que em parte se deve ao Epitáfio do Modernismo e à inimizade dos

[caption id="attachment_87816" align="alignleft" width="150"]

João Cabral foi eleito "borgeanamente" pelos poetas concretos, como o seu precursor[/caption]

particular da relação de influência em poesia (vide Harold Bloom), não deveria dar muito seguimento a isso, ou pelo menos deveria descer às fontes primárias, antes de repercutir a citação da citação. Mais acadêmico foi o próprio Drummond, que nunca levou a sério tal pedra na vidraça, tanto assim não lhe ter recolhido entre as paródias e pastiches da Biografia de um poema, livro sobre a recepção da “pedra no meio do caminho”, no qual só uma reedição mais recente faz lembrar, em prefácio acrescido, da pelota de Lêdo Ivo.

Outro equívoco será o do papel do poeta alagoano na própria Geração de 45: embora tenha sido um dos editores do primeiro grupo da Orfeu, não foi o autor paradigmático que se alardeia, tendo sido, inclusive, criticado por Domingos Carvalho da Silva nas páginas da Revista Brasileira de Poesia, quando da publicação do Acontecimento do Soneto. Note-se que seria o mesmo Carvalho da Silva quem, tendo objetado a Lêdo Ivo o uso de sibilações e rimas toantes, faria ressalvas a João Cabral de Melo Neto por usar palavras “apoéticas”, tais como “cachorro” (em vez de “cão”) ou “fruta” (em vez de “fruto”). Em bom tempo tudo isso foi repelido por um crítico do porte de Sérgio Buarque de Holanda – que a Lêdo Ivo, muito mais que a Cabral, chamava de “ponto de fuga” da Geração de 45, por não vê-lo pactuar com duas pedras-de-toque dos grupos, ao contrário do pernambucano: a contenção da linguagem (com repúdio ao verso longo) e o chamado rigor, a clareza e a racionalidade na criação literária. Era a Geração do culto a Ungaretti, a Valéry, e o “malsinado parnaso”, para usar a expressão de Merquior, nada tinha a ver, nesse particular, com a produção já muito divergente de Lêdo Ivo, onde abundava o que chamou de verso “respiratório”, de matriz whitmaniana, e um sentido intuitivo ou irracional da criação, mais próximo dos surrealistas (indo mais longe: dos simbolistas e românticos).

Se a Lêdo Ivo, como aos colegas de Geração, o poema-piada e a busca de uma “gramática brasileira” repugnavam, as analogias param por aí. Domingos Carvalho da Silva, que de um lado atacava o Acontecimento do Soneto e, do outro, O cão sem plumas, seria o autor da polêmica tese Há uma nova poesia no Brasil, esta de matriz claramente neoparnasiana, que rendeu intensos debates em 1948, no I Congresso de Poesia de São Paulo (!), quando Oswald de Andrade acusava, junto à companheira Pagu, ter sido a “revolução traída”, entenda-se: a revolução modernista, a despeito do vocabulário marxista da invectiva (ou por isso mesmo).

A roda girou mais uma vez contra Lêdo Ivo, e seria ele, não Carvalho da Silva – de resto esquecido e também carecedor de revisão –, o antípoda de Oswald, no imaginário crítico-acadêmico brasileiro, o que em parte se deve ao Epitáfio do Modernismo e à inimizade dos

[caption id="attachment_87816" align="alignleft" width="150"] Lêdo Ivo demonstrou diversas vezes a sua aversão por Oswald de Andrade[/caption]

dois escritores, que data da juventude de Lêdo. Conta no livro memorialístico Confissões de um poeta a sua versão para o desentendimento, segundo a qual Oswald lhe teria pedido a cabeça no emprego que arrumara na redação de um jornal, pelo fato de que ele, Lêdo Ivo, dissera aos colegas que o velho modernista apressara um lauto almoço no Copacabana Palace para terminar um “romance proletário”.

Verdade ou meia-verdade, fato é que Lêdo Ivo detestava Oswald de Andrade e sua poesia, e o disse muitas vezes, a última em entrevista a uma rede nacional televisão. No país do silêncio murmurante, na Pindorama do tapinha nas costas, isso é imperdoável – e mais em se tratando de um corifeu do “novo”, do “moderno” e da “ruptura”.

O prosseguimento do discurso crítico de exceção, cristalizado na “incômoda convergência cronológica” de João Cabral, teria uma sobrevida muito robusta, sobretudo quando os poetas concretos o elegeram borgeanamente como precursor. Se a crítica anterior, ocupando nas universidades o espaço dos rodapés no meio literário depois da cruzada de Afrânio Coutinho, procurava o poeta ideal para substituir o “impressionismo” pelo “método”, no momento mesmo da criação dos institutos de Letras no Brasil, uma vanguarda da década de 1950 – coisa aliás unicamente brasileira – e nascida nas páginas da mesma Revista Brasileira de Poesia do grupo de Péricles Eugênio da Silva Ramos, ao tomar a cena da poesia e da tradução reinvidicava para si o “pai” João Cabral, geômetra engajado, como o chamaria Haroldo de Campos. Quanto a Cabral, é fato que participou da Geração de 45, tendo inclusive colaborado com traduções de quinze poetas catalães para aquela mesma revista, quando recomendava, em nota, que a “...posição materialista diante da criação poética” daqueles autores talvez devesse “ser considerada por parte de outros idiomas não-ameaçados”, como o português.

[caption id="attachment_87818" align="alignleft" width="150"]

Lêdo Ivo demonstrou diversas vezes a sua aversão por Oswald de Andrade[/caption]

dois escritores, que data da juventude de Lêdo. Conta no livro memorialístico Confissões de um poeta a sua versão para o desentendimento, segundo a qual Oswald lhe teria pedido a cabeça no emprego que arrumara na redação de um jornal, pelo fato de que ele, Lêdo Ivo, dissera aos colegas que o velho modernista apressara um lauto almoço no Copacabana Palace para terminar um “romance proletário”.

Verdade ou meia-verdade, fato é que Lêdo Ivo detestava Oswald de Andrade e sua poesia, e o disse muitas vezes, a última em entrevista a uma rede nacional televisão. No país do silêncio murmurante, na Pindorama do tapinha nas costas, isso é imperdoável – e mais em se tratando de um corifeu do “novo”, do “moderno” e da “ruptura”.

O prosseguimento do discurso crítico de exceção, cristalizado na “incômoda convergência cronológica” de João Cabral, teria uma sobrevida muito robusta, sobretudo quando os poetas concretos o elegeram borgeanamente como precursor. Se a crítica anterior, ocupando nas universidades o espaço dos rodapés no meio literário depois da cruzada de Afrânio Coutinho, procurava o poeta ideal para substituir o “impressionismo” pelo “método”, no momento mesmo da criação dos institutos de Letras no Brasil, uma vanguarda da década de 1950 – coisa aliás unicamente brasileira – e nascida nas páginas da mesma Revista Brasileira de Poesia do grupo de Péricles Eugênio da Silva Ramos, ao tomar a cena da poesia e da tradução reinvidicava para si o “pai” João Cabral, geômetra engajado, como o chamaria Haroldo de Campos. Quanto a Cabral, é fato que participou da Geração de 45, tendo inclusive colaborado com traduções de quinze poetas catalães para aquela mesma revista, quando recomendava, em nota, que a “...posição materialista diante da criação poética” daqueles autores talvez devesse “ser considerada por parte de outros idiomas não-ameaçados”, como o português.

[caption id="attachment_87818" align="alignleft" width="150"] Gilberto Mendonça Teles é autor de um dos poucos estudos de fôlego sobre a poesia de Lêdo Ivo [/caption]

Sustenta Gilberto Mendonça Teles, em um dos poucos ensaios de fôlego sobre a poesia de Lêdo Ivo, que seria ele o distoante e Cabral o paradigmático em relação a 45; a tese parece ecoar um pouco o artigo de Sérgio Buarque de Holanda, mas vai mais longe. Não pensamos que Cabral seja paradigmático da Geração; contudo, sem dúvida o é de alguns aspectos dela – precisamente aqueles que, com alguns pontos de contato com o Parnaso, a que não era alheia a objetividade (o banimento do “eu” romântico), passavam longe da convenção literária de “palavras poéticas” e assimilavam a assim chamada antilira – precisamente aquilo que repudiava Domingos Carvalho da Silva. E é este viés objetal e antiliríco, até materialista, que, bebendo em fontes estrangeiras, como Valéry ou Marianne Moore, e servindo-se dos metros tradicionais ibéricos, iria engendrar a obra cabralina. A visualidade da imagem, radicalizada pelos concretos, pode ser lida em tal linhagem, porém se articula com uma dimensão, não propriamente parnasiana, mas simbolista da pesquisa poética – um Simbolismo de experimentos, entendido na sua mais ampla acepção europeia, como aqui só houve episodicamente, em autores que os próprios concretos também cuidaram de revificar, como é o caso de Pedro Kilkerry.

Hábeis na construção de seu cânone, traduzindo em ritmo acelarado e publicando autores até então lidos apenas no original ou mesmo desconhecidos, os filhos bastardos da Geração de 45 logo apagariam essa naturalidade de seus registros de nascimento, fariam sua própria revista e se voltariam contra a mesma Geração que lhes deu à estampa pela primeira vez.

Aí estão alinhavadas, tanto quanto o permite este espaço, as razões pelas quais se pode entender o silenciamento em que caíram nomes como Péricles Eugênio da Silva Ramos, Darcy Damasceno, Fernando Ferreira de Loanda, José Paulo Moreira da Fonseca (este, apesar do aplauso inicial de Merquior), Afonso Félix de Sousa ou o próprio Lêdo Ivo. Quanto ao último, foi sem dúvida o mais resistente de todos, aquele que ultrapassou, pela única força de sua palavra literária, todas as barreiras criadas pelo não-dito, pelos apodos jocosos – “lêdo ivo engano” etc. –, pelas citações propositamente mal recortadas, pela valorização de eventos da vida literária em detrimento da literatura. Publicou, ganhou prêmios importantes, foi traduzido e, para um poeta, nos padrões do Brasil, não se pode dizer que tenha caído em ostracismo.

Contudo, em quase setenta anos de atividade literária, assusta pensar que a universidade brasileira produziu pouquíssimo conhecimento em relação à sua obra. Assusta pensar que seja nome quase impronunciável em programas de pós-graduação, e que o único perfil jornalístico feito dele, quando do seu falecimento, tenha preferido ressaltar o anedotário da Academia Brasileira de Letras à sua volumosa poesia: quase mil e cem páginas em uma edição de 2004, a que faltam alguns livros posteriores.

Gilberto Mendonça Teles é autor de um dos poucos estudos de fôlego sobre a poesia de Lêdo Ivo [/caption]

Sustenta Gilberto Mendonça Teles, em um dos poucos ensaios de fôlego sobre a poesia de Lêdo Ivo, que seria ele o distoante e Cabral o paradigmático em relação a 45; a tese parece ecoar um pouco o artigo de Sérgio Buarque de Holanda, mas vai mais longe. Não pensamos que Cabral seja paradigmático da Geração; contudo, sem dúvida o é de alguns aspectos dela – precisamente aqueles que, com alguns pontos de contato com o Parnaso, a que não era alheia a objetividade (o banimento do “eu” romântico), passavam longe da convenção literária de “palavras poéticas” e assimilavam a assim chamada antilira – precisamente aquilo que repudiava Domingos Carvalho da Silva. E é este viés objetal e antiliríco, até materialista, que, bebendo em fontes estrangeiras, como Valéry ou Marianne Moore, e servindo-se dos metros tradicionais ibéricos, iria engendrar a obra cabralina. A visualidade da imagem, radicalizada pelos concretos, pode ser lida em tal linhagem, porém se articula com uma dimensão, não propriamente parnasiana, mas simbolista da pesquisa poética – um Simbolismo de experimentos, entendido na sua mais ampla acepção europeia, como aqui só houve episodicamente, em autores que os próprios concretos também cuidaram de revificar, como é o caso de Pedro Kilkerry.

Hábeis na construção de seu cânone, traduzindo em ritmo acelarado e publicando autores até então lidos apenas no original ou mesmo desconhecidos, os filhos bastardos da Geração de 45 logo apagariam essa naturalidade de seus registros de nascimento, fariam sua própria revista e se voltariam contra a mesma Geração que lhes deu à estampa pela primeira vez.

Aí estão alinhavadas, tanto quanto o permite este espaço, as razões pelas quais se pode entender o silenciamento em que caíram nomes como Péricles Eugênio da Silva Ramos, Darcy Damasceno, Fernando Ferreira de Loanda, José Paulo Moreira da Fonseca (este, apesar do aplauso inicial de Merquior), Afonso Félix de Sousa ou o próprio Lêdo Ivo. Quanto ao último, foi sem dúvida o mais resistente de todos, aquele que ultrapassou, pela única força de sua palavra literária, todas as barreiras criadas pelo não-dito, pelos apodos jocosos – “lêdo ivo engano” etc. –, pelas citações propositamente mal recortadas, pela valorização de eventos da vida literária em detrimento da literatura. Publicou, ganhou prêmios importantes, foi traduzido e, para um poeta, nos padrões do Brasil, não se pode dizer que tenha caído em ostracismo.

Contudo, em quase setenta anos de atividade literária, assusta pensar que a universidade brasileira produziu pouquíssimo conhecimento em relação à sua obra. Assusta pensar que seja nome quase impronunciável em programas de pós-graduação, e que o único perfil jornalístico feito dele, quando do seu falecimento, tenha preferido ressaltar o anedotário da Academia Brasileira de Letras à sua volumosa poesia: quase mil e cem páginas em uma edição de 2004, a que faltam alguns livros posteriores.

O dândi vê-se acorrentado a uma sociedade pútrida que o aparta do Ideal. Não mais versando o sublime, deve-se voltar ao baixo, ao cotidiano, onde a vida, como diria João Cabral, fala com palavras agudas

[caption id="attachment_87215" align="alignnone" width="620"] "I Shot the Albatross". Detalhe de uma das ilustração de Gustav Doré para o livro "The Rime of the Ancient Mariner", de Samuel Taylor Coleridge[/caption]

Pedro Mohallem

Especial para o Jornal Opção

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposés sur les planches,

Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!

Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!

L'un agace son bec avec un brûle-gueule,

L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!

Le Poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l'archer;

Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

(“L’Albatros”, Charles Baudelaire )

Quando falamos da poética de Charles Baudelaire, logo nos vem à mente um apanhado de características marcantes: o requinte formal com ares de ruína, o simbolismo carregado de liturgia e revolta, o olhar de camarote à miséria humana e a coexistência do mármore e da carniça. Pode-se dizer que esse conjunto de elementos contraditórios compõe seu principal motivo: a expressão da modernidade, contraditória por excelência.

Mas o que se entende por modernidade e moderno no contexto de Baudelaire? Decerto todas as mudanças que as unidades social, econômica e política enfrentavam, com a decadência da monarquia e ascensão da burguesia e da classe operária, com o progresso industrial, que transformava as pequenas vilas em núcleos de calor e burburinho, e com um nova compreensão de sociedade: um coletivo de homens de morais díspares, guiados por propósitos individuais. Aos olhos daqueles que primavam pelo Belo e pelo Sublime, a modernidade era uma ameaça à pureza moral do homem e de suas ideias. Dessa aversão ao progresso, hastearam-se as bandeiras de escolas literárias como o Romantismo, que buscara a fuga sobretudo no exótico e no onírico, e o Parnasianismo, que propunha uma regressão ao passado e à harmonia grega. Baudelaire hasteara sua bandeira justamente contra esses ideais.

[caption id="attachment_87218" align="alignleft" width="300"]

"I Shot the Albatross". Detalhe de uma das ilustração de Gustav Doré para o livro "The Rime of the Ancient Mariner", de Samuel Taylor Coleridge[/caption]

Pedro Mohallem

Especial para o Jornal Opção

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposés sur les planches,

Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule!

Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid!

L'un agace son bec avec un brûle-gueule,

L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait!

Le Poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l'archer;