Opção cultural

Artista visual responsável pela arte que estampa o material de divulgação do Bananada, ele diz que o babuíno de boca aberta representa um momento de contracultura

Repertório mais popular, que inclui Beatles e Abba, faz parte de ações de aproximação do público propostas pelo maestro Neil Thomson

Programação do festival inclui o The Flash Weekend Tattoo, que acontece nos dias 12, 13 e 14 de maio no Centro Cultural Oscar Niemeyer

Depois de participar da produção do festival, primeiro com o bar e depois no backstage, empresário da noite de Goiânia se tornou sócio do evento

Macbeth é uma criança em guerra. Uma imaginação trágica que absorve como imã gigantesco todo o seu ato monstruoso, e o interpreta monstruosamente diante do mundo inteiro

[caption id="attachment_90412" align="aligncenter" width="620"] Orson Welles e Jeanette Nolan como Macbeth e Lady Macbeth, em cena do filme "Macbeth", de 1948, dirigido pelo próprio Welles[/caption]

It is the eye of childhood that fears a painted devil.

– Macbeth, II.ii 52-53

Fernando Simões

Especial para o Jornal Opção

Quando eu estava no ensino fundamental e a defesa de algum colega fraquinho era sempre ocasião de arrumar mais uma briga, minha reação era a da mais pura felicidade. Os fracos eu os defendia sempre. Sem exceção. Houvesse um fracozito de sapatos sujos e alguém que lhes apontasse a sujeira, lá ia eu, feliz da vida, protestar com socos e pontapés aquela observação pouco gentil, pouco precisa, quase sempre insincera, que eu reputava ao malfeitor. O mundo infantil é essa repetição dolorida de uma inconsciência que se prolonga, que se quer pura, que a si reivindica, pelas caras angelicais, imberbes, e pela ignorância, o perdão generalizado do mundo adulto. Pelo menos era assim que eu fazia na sala da diretora: tinha socado o colega, minha mão doía, mas eu era puro, não vê, dona Maria Isabel, nos meus olhos?, como em mim tudo é pureza e boa vontade? Com vergonha, sem dúvidas, mas certo do perdão ligeiro, do perdão quase imediato.

Depois crescemos. A diretora não acredita mais nas nossas boas intenções. Insiste em nos lembrar, naquela sua voz grave, naquela sua voz rouca, naquela sua voz gorda de mulher solteira, que há consequências. “Você não pode”, querendo dizer que eu não posso mais socar os colegas assim tão impunemente. Se dona Olga, a diretora do ensino médio, tivesse alguma cultura, talvez me dissesse para parar com esses trejeitos esquisitos de Dom Quixote. Dona Olga era loira, filha de poloneses, cultivava um bigodinho claro que me chamava mais atenção do que aquelas palavras que ela me dizia.

Adultos. Emprego, uniforme, etc. Macbeth tinha o seu: o militarizado, e portava lá a sua espada, a sua brandished steel, com que rasgava os inimigos do umbigo até a altura das costelas. Foi assim na guerra, que venceu, ao lado de Banquo. Macbeth já deveria ter aí os seus 35-40 anos, e portanto já havia internalizado boa parte dos mandamentos das diretoras, e mais aqueles outros do pecado, e mais ainda aqueles outros instituídos pela boa burocracia da sua época. Conhecia o crime. Conhecia a maçã. O homem era corajoso. E também era sabido dessas coisas todas.

Mas lhe vêm as bruxas. Que destino formidável e oblíquo, o seu. Com conjurações em rimas parelhas – aquelas próprias às criancinhas - as bruxas vão empurrando ao coração de Macbeth mistérios e mistérios que lhe torcem e retorcem e dele fazem pingar as gotas fúnebres da decisão assassina.

if the assassination

Could trammel up the consequence, and catch

With his surcease success. (I.vii 2-4)

(Se o golpe detivesse em suas redes

Todas as consequências, e lograsse

Triunfar com a morte dele.)

É a primeiro raciocínio de Macbeth, no começo da sétima cena do primeiro ato. Duncan, o Rei, deve ser morto para que Macbeth cumpra a profecia das bruxas. Esses três pequenos versos nos mostram a natureza infantil escondida do homem adulto que pretende agir livremente como as crianças. Do homem adulto que pretende agir livremente como as crianças. Não há diretora que lhe perdoe a má ação.

Durante a compunção, após o crime, Macbeth ele próprio vai se fazendo o papel do adulto que mostra à criança o conteúdo moral da maldade praticada. Macbeth enobrece, agiganta-se, se vê num alto de rochedo prestes a pular no infindável e negro mar de uma noite densa.

Aqui, abro parênteses, entro no assunto chato. Eu não queria, com medo de entediar o leitor. Mas concedo. Transijo. Dos críticos, há os bons (Bloom, Wilson Knight, Nuttall), há os do meio (Garber, Mack), e há o melhor, na minha opinião, e é dele que vou falar agora.

Harold Goddard. “The Meaning of Shakespeare” é o único livro em que Goddard discute todas as peças de William Shakespeare. E o melhor, nele, é seu ensaio sobre Macbeth. Goddard é pouco aclamado. Pouco aplaudido. Bloom o elogia de pé, bate palmas e o homenageia em público, mas é voz isolada numa multidão quase infinita de direções editoriais. De resto, nada. A Riverside Shakespeare o cita na bibliografia. Mas a New Cambridge, não. Vejam o seguinte, uma questão chatinha do mercado editorial: o Macbeth da New Cambridge é, hoje, a melhor edição disponível. Braunmuller, o editor, é gigante. E, no entanto, lá no fim, na lista bibliográfica, não há nada sobre o livro do Goddard.

Mas é Goddard quem sai de cima do muro e resolve a questão. Não dá tapas, não dá chutes no joelho. Não há jogos linguísticos, interpretações sobre a questão do tempo, das sucessões, etc. Macbeth é sobre o eclipse da civilidade e da masculinidade, é sobre o triunfo temporário do mal. É o que nos diz Frank Kermode no seu prefácio à edição da Riverside Shakespeare. E é assim que Harold nos vai devolvendo a peça à consciência, em quadros vermelhos e de espessura noturna. A escuridão que antecede a aurora. Há apenas um problema para Goddard: qual é a qualidade trágica de Macbeth, e o que ele nos diz de si próprio se comparado à sua esposa?

A questão do mal. Da culpa. Da compunção e do arrependimento. Goddard é o fundamento da crítica do ponto de vista metafísico. Macbeth é personagem de imaginação trágica, desenvolvida. Diferentemente da esposa, vê no seu ato assassino uma monstruosidade quase metafísica. Diante do crime sanguinolento em que Duncan é apunhalado enquanto dorme, a reação de Lady Macbeth é simplória, prática, costumeira:

LADY MACBETH: A little water clears us of this deed:

How easy is it, then! (II.ii 66-67)

(Um pouco d’água limpa-nos

Deste ato: como é simples!)

Em contraposição, a reação de Macbeth só é possível em uma imaginação que abrange toda a terra, sim, mas também todo o paraíso e todo o inferno:

MACBETH: What hands are here? ha! they pluck out mine eyes.

Will all great Neptune's ocean wash this blood

Clean from my hand? No, this my hand will rather

The multitudinous seas in incarnadine,

Making the green one red. (II.ii 58-62)

(MACBETH: Que mãos são estas?

Oh, elas horrorizam-me! Me arrancam

Os olhos! Lavaria o grande oceano

De Netuno esta mão ensanguentada?

Não! Esta minha mão é que faria

Vermelho o verde mal de polo a polo!)

Goddard nos assola. É uma transcendência. Wilson Knight havia, décadas antes, no seu “The Wheel of Fire”, nos mostrado todos os detalhes da maldade. Um metafísico, sem dúvidas. Mas é Goddard quem nos revela os mecanismos psicológicos do apelo sedutor que tem o mal em nossas vidas. Macbeth, que a princípio nos parece analítico, dialético, um tipo que vai organizando pontos contrastantes um em frente ao outro para chegar a uma conclusão, como fazem as crianças diante de um jogo, depois se mostra grandioso na sua culpa. Tem medo. Sua mão, tão pequena, pode encarnar com a cor do sangue o verde vasto e infinito do oceano. Que imaginação! Que diferença com a pouca água da pia da cozinha a que reclama como suficiente a sua esposa!

Macbeth é uma criança. Eu digo. As rimas emparelhadas das bruxas, os versos livres de Macbeth, ainda que isso esteja na tradição poética de todas as épocas. Feitiço é sempre feito em rimazinhas. Um leitor desatento talvez julgasse que esse recurso das rhymed couplets (i'll drain him dry as hay / sleep shall neither night nor day, etc) fosse utilizado por Shakespeare apenas de modo inconsciente, ou, no máximo, para chamar atenção da plateia, como parte contrastante aos versos brancos, sem rima. Mas não. O discurso de Macbeth (nothing is but what is not) absorve o sickening see-saw rhythm das bruxas. Ritmo de gangorra. São versinhos próprios às crianças, usados nas escolas para facilitar a memorização.

(Sobre a relação entre rima e sangue e feitiço e sangue, deixo aqui uma nota de Arden Shakespeare 2 sobre esse assunto: Dowden comments on this parallel that Shakespeare intimated by it 'that, upon these hags, the connection is already established between his soul and them. Their spells have already wrought upon his blood.)

Macbeth foi vítima porque foi criança. E foi criança porque teve imaginação. Antes do crime, depois de pensar um pouco, Macbeth desiste de matar Duncan, mas sua esposa, num gesto, põe em dúvida a sua masculinidade, e diz, pontualmente, de forma dilacerante para um homem, que não se pode voltar atrás com uma promessa:

How tender 'tis to love the babe that milks me:

I would, while it was smiling in my face,

Have pluck'd my nipple from his boneless gums,

And dash'd the brains out, had I so sworn as you

Have done to this. (I.vii 55-58)

(Bem conheço

As Delícias de amar um terno filho

Que se amamenta: embora! Eu lhe arrancara

Às gengivas sem dente, ainda quando

Vendo-o sorrir-se para mim, o bico

De meu seio, e faria sem piedade

Saltarem-lhe os miolos, se tivesse

Jurado assim fazer, como juraste

Cumprir esta empreitada.)

Macbeth é uma criança em guerra. Uma imaginação trágica que absorve como imã gigantesco todo o seu ato monstruoso, e o interpreta monstruosamente diante do mundo inteiro. É uma escolha que lembra a reação de Hamlet após a conversa com o fantasma:

O all you host of heaven! O earth! what else?

And shall I couple hell? O, fie! Hold, hold, my heart. (I.v 92-93)

Dois exemplos.

Lady Macbeth, à espera do marido que a esta altura está cometendo o crime, conjectura as possíveis falhas, deseja o sucesso, rechaça a tentativa frustrada. Macbeth, que está num plano mais alto do palco, onde ficam os quartos dos hóspedes, vai descendo, e à mulher explica o que houve:

MACBETH: One cried, “God bless us!”, and “Amen” the other,

As they had seen me with these hangman’s hands.

List’ning their fear, I could not say “Amen”

When they did say, “God bless us!”

LADY MACBETH: Consider it not so deeply.

MACBETH: But wherefore could not I pronounce “Amen”?

I had most need of blessing, and “Amen”

Stuck in my throat. (II.ii 26-32)

(MACBETH: Um deles gritou: “Valha-nos

Deus!” E o outro: “Amém!”, como se houvessem visto

Estas mãos de carrasco. E eu, a ouvir-lhes

O medo, não podia repetir

“Amém” quando disseram: “Deus nos valha!”.

LADY MACBETH: Não o leves tanto a sério

MACBETH: Que motivos

Me impediu de proferir “Amém”, se tanto

Me era graça divina necessária?

O “Amém” colou-se-me à garganta)

Macbeth está ali com as adagas sujas de sangue. As mãos sujas de sangue. E se perturba com o “Amém” que não pôde dizer! É um maravilhamento que parece lhe cair dos céus como um presente divino. Não é cogitação verdadeira que acometesse a um assassino, é perturbação interior de alguém que se vê espantado diante de um mistério. Macbeth, a criança assassina, procurando por trás da porta o verdadeiro significado metafísico da sua ação. Qualquer sombra lhe assalta. Qualquer ruído lhe é inimigo. O inferno do crime é o espelho onipresente em que se reflete seu coração.

Logo após, batem à porta. Macbeth diz:

Whence is that knocking?

How is’t with me, when every noise appalls me?

What hands are here? (II.ii 57-59)

(Quem será que bate?

O que há comigo, que qualquer ruído

Me sobressalta assim?)

Lady Macbeth, sabendo do crime, responde às batidas de outras forma:

I hear a knocking

At the South entry. (II.ii 64-65)

(Estão batendo à porta

Do lado sul.)

Macduff e Lennox estão batendo à porta. As batidas ressoam em mundos diferentes.

Crianças não têm memória, por isso esta lagartixa no jardim, que tenta se esconder atrás da luz fixada à parede, pode ser um dragão, pode ser um jacaré, pode ser o monstro que lhes devorará os sonhos ou o filhinho da fada que lhes visita à noite. Tudo é dúvida. Só existem perguntas. As breves certezas, quando surgem, são logo desviadas pelos córregos adjacentes, cheios de mato, galhos de árvore e peixes esquisitos, hostis; dentro de pouco, pelo assombro, as certezas voltam a ser dúvidas. Cada objeto irradia uma perspectiva que se alarga e se torna nova. Nada é o que é. O que não é, na verdade, é mais do que aquilo que é, porque a literalidade e os sentidos são apenas portas para um mundo independente cujo soberano é a Imaginação.

NOTA: As traduções dos trechos de “Macbeth” são de Manuel Bandeira (São Paulo: COSACNAIFY, 2009).

Fernando Simões é ensaísta e cursa Direito na Faculdade Dom Bosco.

Orson Welles e Jeanette Nolan como Macbeth e Lady Macbeth, em cena do filme "Macbeth", de 1948, dirigido pelo próprio Welles[/caption]

It is the eye of childhood that fears a painted devil.

– Macbeth, II.ii 52-53

Fernando Simões

Especial para o Jornal Opção

Quando eu estava no ensino fundamental e a defesa de algum colega fraquinho era sempre ocasião de arrumar mais uma briga, minha reação era a da mais pura felicidade. Os fracos eu os defendia sempre. Sem exceção. Houvesse um fracozito de sapatos sujos e alguém que lhes apontasse a sujeira, lá ia eu, feliz da vida, protestar com socos e pontapés aquela observação pouco gentil, pouco precisa, quase sempre insincera, que eu reputava ao malfeitor. O mundo infantil é essa repetição dolorida de uma inconsciência que se prolonga, que se quer pura, que a si reivindica, pelas caras angelicais, imberbes, e pela ignorância, o perdão generalizado do mundo adulto. Pelo menos era assim que eu fazia na sala da diretora: tinha socado o colega, minha mão doía, mas eu era puro, não vê, dona Maria Isabel, nos meus olhos?, como em mim tudo é pureza e boa vontade? Com vergonha, sem dúvidas, mas certo do perdão ligeiro, do perdão quase imediato.

Depois crescemos. A diretora não acredita mais nas nossas boas intenções. Insiste em nos lembrar, naquela sua voz grave, naquela sua voz rouca, naquela sua voz gorda de mulher solteira, que há consequências. “Você não pode”, querendo dizer que eu não posso mais socar os colegas assim tão impunemente. Se dona Olga, a diretora do ensino médio, tivesse alguma cultura, talvez me dissesse para parar com esses trejeitos esquisitos de Dom Quixote. Dona Olga era loira, filha de poloneses, cultivava um bigodinho claro que me chamava mais atenção do que aquelas palavras que ela me dizia.

Adultos. Emprego, uniforme, etc. Macbeth tinha o seu: o militarizado, e portava lá a sua espada, a sua brandished steel, com que rasgava os inimigos do umbigo até a altura das costelas. Foi assim na guerra, que venceu, ao lado de Banquo. Macbeth já deveria ter aí os seus 35-40 anos, e portanto já havia internalizado boa parte dos mandamentos das diretoras, e mais aqueles outros do pecado, e mais ainda aqueles outros instituídos pela boa burocracia da sua época. Conhecia o crime. Conhecia a maçã. O homem era corajoso. E também era sabido dessas coisas todas.

Mas lhe vêm as bruxas. Que destino formidável e oblíquo, o seu. Com conjurações em rimas parelhas – aquelas próprias às criancinhas - as bruxas vão empurrando ao coração de Macbeth mistérios e mistérios que lhe torcem e retorcem e dele fazem pingar as gotas fúnebres da decisão assassina.

if the assassination

Could trammel up the consequence, and catch

With his surcease success. (I.vii 2-4)

(Se o golpe detivesse em suas redes

Todas as consequências, e lograsse

Triunfar com a morte dele.)

É a primeiro raciocínio de Macbeth, no começo da sétima cena do primeiro ato. Duncan, o Rei, deve ser morto para que Macbeth cumpra a profecia das bruxas. Esses três pequenos versos nos mostram a natureza infantil escondida do homem adulto que pretende agir livremente como as crianças. Do homem adulto que pretende agir livremente como as crianças. Não há diretora que lhe perdoe a má ação.

Durante a compunção, após o crime, Macbeth ele próprio vai se fazendo o papel do adulto que mostra à criança o conteúdo moral da maldade praticada. Macbeth enobrece, agiganta-se, se vê num alto de rochedo prestes a pular no infindável e negro mar de uma noite densa.

Aqui, abro parênteses, entro no assunto chato. Eu não queria, com medo de entediar o leitor. Mas concedo. Transijo. Dos críticos, há os bons (Bloom, Wilson Knight, Nuttall), há os do meio (Garber, Mack), e há o melhor, na minha opinião, e é dele que vou falar agora.

Harold Goddard. “The Meaning of Shakespeare” é o único livro em que Goddard discute todas as peças de William Shakespeare. E o melhor, nele, é seu ensaio sobre Macbeth. Goddard é pouco aclamado. Pouco aplaudido. Bloom o elogia de pé, bate palmas e o homenageia em público, mas é voz isolada numa multidão quase infinita de direções editoriais. De resto, nada. A Riverside Shakespeare o cita na bibliografia. Mas a New Cambridge, não. Vejam o seguinte, uma questão chatinha do mercado editorial: o Macbeth da New Cambridge é, hoje, a melhor edição disponível. Braunmuller, o editor, é gigante. E, no entanto, lá no fim, na lista bibliográfica, não há nada sobre o livro do Goddard.

Mas é Goddard quem sai de cima do muro e resolve a questão. Não dá tapas, não dá chutes no joelho. Não há jogos linguísticos, interpretações sobre a questão do tempo, das sucessões, etc. Macbeth é sobre o eclipse da civilidade e da masculinidade, é sobre o triunfo temporário do mal. É o que nos diz Frank Kermode no seu prefácio à edição da Riverside Shakespeare. E é assim que Harold nos vai devolvendo a peça à consciência, em quadros vermelhos e de espessura noturna. A escuridão que antecede a aurora. Há apenas um problema para Goddard: qual é a qualidade trágica de Macbeth, e o que ele nos diz de si próprio se comparado à sua esposa?

A questão do mal. Da culpa. Da compunção e do arrependimento. Goddard é o fundamento da crítica do ponto de vista metafísico. Macbeth é personagem de imaginação trágica, desenvolvida. Diferentemente da esposa, vê no seu ato assassino uma monstruosidade quase metafísica. Diante do crime sanguinolento em que Duncan é apunhalado enquanto dorme, a reação de Lady Macbeth é simplória, prática, costumeira:

LADY MACBETH: A little water clears us of this deed:

How easy is it, then! (II.ii 66-67)

(Um pouco d’água limpa-nos

Deste ato: como é simples!)

Em contraposição, a reação de Macbeth só é possível em uma imaginação que abrange toda a terra, sim, mas também todo o paraíso e todo o inferno:

MACBETH: What hands are here? ha! they pluck out mine eyes.

Will all great Neptune's ocean wash this blood

Clean from my hand? No, this my hand will rather

The multitudinous seas in incarnadine,

Making the green one red. (II.ii 58-62)

(MACBETH: Que mãos são estas?

Oh, elas horrorizam-me! Me arrancam

Os olhos! Lavaria o grande oceano

De Netuno esta mão ensanguentada?

Não! Esta minha mão é que faria

Vermelho o verde mal de polo a polo!)

Goddard nos assola. É uma transcendência. Wilson Knight havia, décadas antes, no seu “The Wheel of Fire”, nos mostrado todos os detalhes da maldade. Um metafísico, sem dúvidas. Mas é Goddard quem nos revela os mecanismos psicológicos do apelo sedutor que tem o mal em nossas vidas. Macbeth, que a princípio nos parece analítico, dialético, um tipo que vai organizando pontos contrastantes um em frente ao outro para chegar a uma conclusão, como fazem as crianças diante de um jogo, depois se mostra grandioso na sua culpa. Tem medo. Sua mão, tão pequena, pode encarnar com a cor do sangue o verde vasto e infinito do oceano. Que imaginação! Que diferença com a pouca água da pia da cozinha a que reclama como suficiente a sua esposa!

Macbeth é uma criança. Eu digo. As rimas emparelhadas das bruxas, os versos livres de Macbeth, ainda que isso esteja na tradição poética de todas as épocas. Feitiço é sempre feito em rimazinhas. Um leitor desatento talvez julgasse que esse recurso das rhymed couplets (i'll drain him dry as hay / sleep shall neither night nor day, etc) fosse utilizado por Shakespeare apenas de modo inconsciente, ou, no máximo, para chamar atenção da plateia, como parte contrastante aos versos brancos, sem rima. Mas não. O discurso de Macbeth (nothing is but what is not) absorve o sickening see-saw rhythm das bruxas. Ritmo de gangorra. São versinhos próprios às crianças, usados nas escolas para facilitar a memorização.

(Sobre a relação entre rima e sangue e feitiço e sangue, deixo aqui uma nota de Arden Shakespeare 2 sobre esse assunto: Dowden comments on this parallel that Shakespeare intimated by it 'that, upon these hags, the connection is already established between his soul and them. Their spells have already wrought upon his blood.)

Macbeth foi vítima porque foi criança. E foi criança porque teve imaginação. Antes do crime, depois de pensar um pouco, Macbeth desiste de matar Duncan, mas sua esposa, num gesto, põe em dúvida a sua masculinidade, e diz, pontualmente, de forma dilacerante para um homem, que não se pode voltar atrás com uma promessa:

How tender 'tis to love the babe that milks me:

I would, while it was smiling in my face,

Have pluck'd my nipple from his boneless gums,

And dash'd the brains out, had I so sworn as you

Have done to this. (I.vii 55-58)

(Bem conheço

As Delícias de amar um terno filho

Que se amamenta: embora! Eu lhe arrancara

Às gengivas sem dente, ainda quando

Vendo-o sorrir-se para mim, o bico

De meu seio, e faria sem piedade

Saltarem-lhe os miolos, se tivesse

Jurado assim fazer, como juraste

Cumprir esta empreitada.)

Macbeth é uma criança em guerra. Uma imaginação trágica que absorve como imã gigantesco todo o seu ato monstruoso, e o interpreta monstruosamente diante do mundo inteiro. É uma escolha que lembra a reação de Hamlet após a conversa com o fantasma:

O all you host of heaven! O earth! what else?

And shall I couple hell? O, fie! Hold, hold, my heart. (I.v 92-93)

Dois exemplos.

Lady Macbeth, à espera do marido que a esta altura está cometendo o crime, conjectura as possíveis falhas, deseja o sucesso, rechaça a tentativa frustrada. Macbeth, que está num plano mais alto do palco, onde ficam os quartos dos hóspedes, vai descendo, e à mulher explica o que houve:

MACBETH: One cried, “God bless us!”, and “Amen” the other,

As they had seen me with these hangman’s hands.

List’ning their fear, I could not say “Amen”

When they did say, “God bless us!”

LADY MACBETH: Consider it not so deeply.

MACBETH: But wherefore could not I pronounce “Amen”?

I had most need of blessing, and “Amen”

Stuck in my throat. (II.ii 26-32)

(MACBETH: Um deles gritou: “Valha-nos

Deus!” E o outro: “Amém!”, como se houvessem visto

Estas mãos de carrasco. E eu, a ouvir-lhes

O medo, não podia repetir

“Amém” quando disseram: “Deus nos valha!”.

LADY MACBETH: Não o leves tanto a sério

MACBETH: Que motivos

Me impediu de proferir “Amém”, se tanto

Me era graça divina necessária?

O “Amém” colou-se-me à garganta)

Macbeth está ali com as adagas sujas de sangue. As mãos sujas de sangue. E se perturba com o “Amém” que não pôde dizer! É um maravilhamento que parece lhe cair dos céus como um presente divino. Não é cogitação verdadeira que acometesse a um assassino, é perturbação interior de alguém que se vê espantado diante de um mistério. Macbeth, a criança assassina, procurando por trás da porta o verdadeiro significado metafísico da sua ação. Qualquer sombra lhe assalta. Qualquer ruído lhe é inimigo. O inferno do crime é o espelho onipresente em que se reflete seu coração.

Logo após, batem à porta. Macbeth diz:

Whence is that knocking?

How is’t with me, when every noise appalls me?

What hands are here? (II.ii 57-59)

(Quem será que bate?

O que há comigo, que qualquer ruído

Me sobressalta assim?)

Lady Macbeth, sabendo do crime, responde às batidas de outras forma:

I hear a knocking

At the South entry. (II.ii 64-65)

(Estão batendo à porta

Do lado sul.)

Macduff e Lennox estão batendo à porta. As batidas ressoam em mundos diferentes.

Crianças não têm memória, por isso esta lagartixa no jardim, que tenta se esconder atrás da luz fixada à parede, pode ser um dragão, pode ser um jacaré, pode ser o monstro que lhes devorará os sonhos ou o filhinho da fada que lhes visita à noite. Tudo é dúvida. Só existem perguntas. As breves certezas, quando surgem, são logo desviadas pelos córregos adjacentes, cheios de mato, galhos de árvore e peixes esquisitos, hostis; dentro de pouco, pelo assombro, as certezas voltam a ser dúvidas. Cada objeto irradia uma perspectiva que se alarga e se torna nova. Nada é o que é. O que não é, na verdade, é mais do que aquilo que é, porque a literalidade e os sentidos são apenas portas para um mundo independente cujo soberano é a Imaginação.

NOTA: As traduções dos trechos de “Macbeth” são de Manuel Bandeira (São Paulo: COSACNAIFY, 2009).

Fernando Simões é ensaísta e cursa Direito na Faculdade Dom Bosco.

Em entrevista à coluna 365 Shows, fundador do festival fala sobre a programação, novidades da 19ª edição e rebate críticas ao formato do evento

Rapper dos Racionais MCs vem à capital goiana depois de lançar o disco Boogie Naipe ao vivo em São Paulo dois dias antes e faz parte da programação do Festival Bananada

A onça levou a vaca até um banquete onde essa onça havia conseguido pegar uma paca, um cavalo e um bezerro. Mas aí um enorme tronco caiu bem em cima da onça, deixando o banquete todo para um urubu (trecho da fábula “A Vaca e a Onça”)

Se o laço que sustenta as relações comuns extrai sua força coesiva da estabilidade conferida por ele aos seres que ele liga entre si, o laço que liga Simone e Edwarda aos seus, é inteiramente pulsional: um laço que tem sua origem e seu fim no corpo vivo, um laço que é menos identidade do que intensidade

Charles Baudelaire (1821-1867) é um dos poetas mais traduzidos para o português. Wladimir Saldanha, poeta e tradutor, percebeu, entretanto, que as traduções vindas a lume até agora não levaram em conta o tom prosáico e, não raro, humorístico presente nos versos do poeta francês. A proposta das «Baudelérias» é tornar tais características evidentes

Cantora paulistana de MPB se apresenta no sábado 13 de maio dentro da programação do festival goianiense, que acontece de 8 a 14 do mesmo mês

Aprecie mais uma Playlist Opção, talvez a mais malucas de todas. É só dar Play! https://www.youtube.com/watch?v=uMaS3VDbWRE https://www.youtube.com/watch?v=3T1c7GkzRQQ&index=10&list=LLDuRM8T6yLymBOzx8AXmlOw https://www.youtube.com/watch?v=fBd94swat4M https://www.youtube.com/watch?v=HRC-gKU9NWo https://www.youtube.com/watch?v=3yd_eoMOvqk https://www.youtube.com/watch?v=p7FCgw_GlWc https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY https://www.youtube.com/watch?v=D7ab595h0AU https://www.youtube.com/watch?v=13D1YY_BvWU

Banda antecipa anúncio da programação do festival, que será feito no dia 28 de março, e cria evento no Facebook com data da apresentação no evento

Na canção musical, como bem percebeu Manuel Bandeira, a letra está como que “algemada à melodia”. A observação de Bandeira é bastante esclarecedora, uma vez que a melodia da canção, muitas vezes, nasce antes da letra

[caption id="attachment_90067" align="aligncenter" width="620"] "Orpheus". Detalhe de pintura atribuída a Jean François Paul Duqueylard (1771-1845)[/caption]

Bernardo Souto

Especial para o Jornal Opção

O saudoso poeta Bruno Tolentino – em artigo publicado no Jornal do Brasil em agosto de 1995, e republicado recentemente como apêndice da nova edição de sua Balada do cárcere (Record, 2016) – explica muito bem a enorme diferença que há entre poesia e letra de música:

[caption id="attachment_90070" align="alignleft" width="285"]

"Orpheus". Detalhe de pintura atribuída a Jean François Paul Duqueylard (1771-1845)[/caption]

Bernardo Souto

Especial para o Jornal Opção

O saudoso poeta Bruno Tolentino – em artigo publicado no Jornal do Brasil em agosto de 1995, e republicado recentemente como apêndice da nova edição de sua Balada do cárcere (Record, 2016) – explica muito bem a enorme diferença que há entre poesia e letra de música:

[caption id="attachment_90070" align="alignleft" width="285"] Poeta carioca Bruno Tolentino (1940-2007)[/caption]

Letra não é texto, é subtexto, até porque é esta a sua função. Hofmannsthal, o maior poeta austríaco do século [20], era também o autor dos libretti para as óperas de Strauss, mas não os reuniu às suas Poesias completas, pela óbvia razão de que a autonomia do poema é de outra ordem. Auden jamais sonhou incluir seus libretti para Stravinsky e Britten nos Collected longer poems, porque não são poemas, são poéticos, como bem disse o Sr. Lyra, o que não basta para se constituírem em obra literária.

Fernando Pessoa chamou à poesia ‘a música que se faz com as idéias’; os franceses chamam suas letras de paroles e não de vers... As palavras para um texto musical, mesmo erudito, não aspiram sequer à condição de arte autônoma, menos ainda à de poema. Quanto às palavrosas ‘idéias’ dos senhoritos do telecoteco, protestando contra suas “exclusões” de uma Antologia de Poetas, são apenas simplórias, bamboleiam entre o violão, o tamborim na marcação e o reco-reco. E não se trata nem sequer de coisa deles: é fruto podre de outra armação dos notórios irmãos Campos, que por sua vez copiavam (como é de seu hábito) a tese-hipótese, abortada nos anos 60, do crítico inglês Frank Kermode em favor do letrismo dos Beatles como sendo poesia. Foi-se ver, riu-se muito e nunca mais se ouviu falar dessa tolice no mundo (como se sabe, civilizado) de língua inglesa.[i]

O bardo e ensaísta Wagner Schadeck, meu companheiro de geração, também trata deste tema de forma minuciosa, no denso ensaio “Poesia, canto e canção”, publicado na Revista Amálgama (podendo ser acessado aqui).

De tempos em tempos, tal debate volta à tona. A recente atribuição do Nobel de Literatura ao cantor e compositor norte-americano Bob Dylan pôs novamente o assunto em evidência. Afinal de contas, o que de fato diferencia o poema da letra de música? Nos próximos parágrafos, direi o que penso a respeito, a fim de acrescentar algumas informações ao já riquíssimo corpus existente.

Ei-las:

Na canção musical, como bem percebeu Manuel Bandeira, a letra está como que “algemada à melodia”[ii]. A observação de Bandeira é bastante esclarecedora, uma vez que a melodia da canção, muitas vezes, nasce antes da letra (é importante salientar que canção musical não tem nada a ver com a canção poética, que é uma fôrma lírica surgida no medievo europeu). Já na poesia lírica, o campo de força sonoro, para usarmos uma expressão cara a Emil Staiger[iii], é construído através da recorrência intencional de certos sons semelhantes, tais como: rimas, paranomásias, paralelismos, aliterações consonantais, assonâncias, etc.; também é arquitetado pela cadência e pela modulação rítmica e acentual (ou seja, a melodia é intrínseca). A poesia lírica não deve ser moldada por nenhum elemento extrínseco ou exterior, sob pena de redirecionar a correnteza da linguagem, interferindo naquilo que Valéry chamou de “permanente oscilação entre som e sentido”[iv] – fenômeno que se dá no seio mesmo da esfera sonoro-semântica do poema durante a sua gestação –.

É que ritmo do poema, como bem observou Vladimir Maiakóvski, nasce do “fluxo do psiquismo”[v], que está diretamente ligado à Stimmung – isto é, à “disposição anímica” através da qual “o sujeito mergulha em si mesmo”, nas palavras de Staiger –. Ocorre que, quando existe a presença de um elemento extrínseco – por exemplo, a melodia de origem instrumental –, essa “disposição anímica” passa a ser pré-determinada, interferindo na sondagem autêntica do psiquismo profundo.

Para o poeta inglês Wordsworth, poesia é "emotion recollected in tranquility" (“emoção recolhida na tranquilidade”), recolhida dos recessos mais profundos da alma, onde medra a recordação. “O passado como tema do lírico é um tesouro de recordação”, diz-nos Staiger. É bastante significativo, a propósito, o regate etimológico da palavra recordação feito pelo ensaísta alemão: re-cordar (do latim re-cordis, que significa trazer de volta ao coração).

Fica claro, portanto, que a poesia possui uma densidade bem diversa da canção musical popular – esta, em geral, estruturada de maneira simples, visto que o seu objetivo primordial é o entertainment, o que praticamente a obriga a ser de fácil assimilação: em suma, a possuir um tecido metafórico bem menos sofisticado e um ritmo que é refém da melodia extrínseca. Além disso, como observou Tolentino, as melodias instrumentais, por via de regra, estão demasiado presas ao Zeitgeist, ao espírito da época.

Outro ponto interessante é o seguinte: tanto os textos dos salmos bíblicos como os poemas de provençais de Arnaut Daniel, de Guilhem de Poitiers ou de Bernart de Ventadorn eram acompanhados por instrumentos musicais, e não pré-moldados para se encaixar em melodias produzidas por instrumentos de corda ou de sopro.

Podemos concluir, pelo que foi dito acima, que há diferenças muito significativas entre a natureza do poema e a natureza da canção musical, o que não quer dizer que a questão esteja encerrada. É que, embora não aconteça com frequência, existem algumas letras de música que se sustêm como poemas de valor. São os casos, por exemplo, das milongas produzidas pelo grande escritor argentino Jorge Luis Borges (como a Milonga de Manuel Flores e a Milonga de Calandra), ambas incluídas pelo autor portenho em suas Poesías Completas[vi].

Bernardo Souto é bacharel em Letras/Crítica Literária pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Literatura e Cultura: Estudos Comparados, pela Universidade Federal da Paraíba.

NOTAS

[i] TOLENTINO, Bruno. A Balada do Cárcere. Rio de Janeiro: Record, 2016. pp. 177- 179.

[ii] BANDEIRA, Manuel. Manuel Bandeira: Poesia e Prosa (vol. 2). Rio de Janeiro: José Aguilar, 1958.

[iii] STAIGER, Emil. Conceitos fundamentais de poética. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1993.

[iv] VALÉRY, Paul. Variedades. Tradução Maiza Martins de Siqueira. São Paulo Iluminuras, 2011.

[v] MAIAKÓVSKI, Vladimir. “Como fazer versos?” in SCHNAIDERMAN, Boris. A poética de Maiakóvski. São Paulo: Perspectiva, 1971.

[vi] BORGES, Jorge Luis. Poesía completa. Barcelona: Debolsillo, 2015.

Poeta carioca Bruno Tolentino (1940-2007)[/caption]

Letra não é texto, é subtexto, até porque é esta a sua função. Hofmannsthal, o maior poeta austríaco do século [20], era também o autor dos libretti para as óperas de Strauss, mas não os reuniu às suas Poesias completas, pela óbvia razão de que a autonomia do poema é de outra ordem. Auden jamais sonhou incluir seus libretti para Stravinsky e Britten nos Collected longer poems, porque não são poemas, são poéticos, como bem disse o Sr. Lyra, o que não basta para se constituírem em obra literária.

Fernando Pessoa chamou à poesia ‘a música que se faz com as idéias’; os franceses chamam suas letras de paroles e não de vers... As palavras para um texto musical, mesmo erudito, não aspiram sequer à condição de arte autônoma, menos ainda à de poema. Quanto às palavrosas ‘idéias’ dos senhoritos do telecoteco, protestando contra suas “exclusões” de uma Antologia de Poetas, são apenas simplórias, bamboleiam entre o violão, o tamborim na marcação e o reco-reco. E não se trata nem sequer de coisa deles: é fruto podre de outra armação dos notórios irmãos Campos, que por sua vez copiavam (como é de seu hábito) a tese-hipótese, abortada nos anos 60, do crítico inglês Frank Kermode em favor do letrismo dos Beatles como sendo poesia. Foi-se ver, riu-se muito e nunca mais se ouviu falar dessa tolice no mundo (como se sabe, civilizado) de língua inglesa.[i]

O bardo e ensaísta Wagner Schadeck, meu companheiro de geração, também trata deste tema de forma minuciosa, no denso ensaio “Poesia, canto e canção”, publicado na Revista Amálgama (podendo ser acessado aqui).

De tempos em tempos, tal debate volta à tona. A recente atribuição do Nobel de Literatura ao cantor e compositor norte-americano Bob Dylan pôs novamente o assunto em evidência. Afinal de contas, o que de fato diferencia o poema da letra de música? Nos próximos parágrafos, direi o que penso a respeito, a fim de acrescentar algumas informações ao já riquíssimo corpus existente.

Ei-las:

Na canção musical, como bem percebeu Manuel Bandeira, a letra está como que “algemada à melodia”[ii]. A observação de Bandeira é bastante esclarecedora, uma vez que a melodia da canção, muitas vezes, nasce antes da letra (é importante salientar que canção musical não tem nada a ver com a canção poética, que é uma fôrma lírica surgida no medievo europeu). Já na poesia lírica, o campo de força sonoro, para usarmos uma expressão cara a Emil Staiger[iii], é construído através da recorrência intencional de certos sons semelhantes, tais como: rimas, paranomásias, paralelismos, aliterações consonantais, assonâncias, etc.; também é arquitetado pela cadência e pela modulação rítmica e acentual (ou seja, a melodia é intrínseca). A poesia lírica não deve ser moldada por nenhum elemento extrínseco ou exterior, sob pena de redirecionar a correnteza da linguagem, interferindo naquilo que Valéry chamou de “permanente oscilação entre som e sentido”[iv] – fenômeno que se dá no seio mesmo da esfera sonoro-semântica do poema durante a sua gestação –.

É que ritmo do poema, como bem observou Vladimir Maiakóvski, nasce do “fluxo do psiquismo”[v], que está diretamente ligado à Stimmung – isto é, à “disposição anímica” através da qual “o sujeito mergulha em si mesmo”, nas palavras de Staiger –. Ocorre que, quando existe a presença de um elemento extrínseco – por exemplo, a melodia de origem instrumental –, essa “disposição anímica” passa a ser pré-determinada, interferindo na sondagem autêntica do psiquismo profundo.

Para o poeta inglês Wordsworth, poesia é "emotion recollected in tranquility" (“emoção recolhida na tranquilidade”), recolhida dos recessos mais profundos da alma, onde medra a recordação. “O passado como tema do lírico é um tesouro de recordação”, diz-nos Staiger. É bastante significativo, a propósito, o regate etimológico da palavra recordação feito pelo ensaísta alemão: re-cordar (do latim re-cordis, que significa trazer de volta ao coração).

Fica claro, portanto, que a poesia possui uma densidade bem diversa da canção musical popular – esta, em geral, estruturada de maneira simples, visto que o seu objetivo primordial é o entertainment, o que praticamente a obriga a ser de fácil assimilação: em suma, a possuir um tecido metafórico bem menos sofisticado e um ritmo que é refém da melodia extrínseca. Além disso, como observou Tolentino, as melodias instrumentais, por via de regra, estão demasiado presas ao Zeitgeist, ao espírito da época.

Outro ponto interessante é o seguinte: tanto os textos dos salmos bíblicos como os poemas de provençais de Arnaut Daniel, de Guilhem de Poitiers ou de Bernart de Ventadorn eram acompanhados por instrumentos musicais, e não pré-moldados para se encaixar em melodias produzidas por instrumentos de corda ou de sopro.

Podemos concluir, pelo que foi dito acima, que há diferenças muito significativas entre a natureza do poema e a natureza da canção musical, o que não quer dizer que a questão esteja encerrada. É que, embora não aconteça com frequência, existem algumas letras de música que se sustêm como poemas de valor. São os casos, por exemplo, das milongas produzidas pelo grande escritor argentino Jorge Luis Borges (como a Milonga de Manuel Flores e a Milonga de Calandra), ambas incluídas pelo autor portenho em suas Poesías Completas[vi].

Bernardo Souto é bacharel em Letras/Crítica Literária pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em Literatura e Cultura: Estudos Comparados, pela Universidade Federal da Paraíba.

NOTAS

[i] TOLENTINO, Bruno. A Balada do Cárcere. Rio de Janeiro: Record, 2016. pp. 177- 179.

[ii] BANDEIRA, Manuel. Manuel Bandeira: Poesia e Prosa (vol. 2). Rio de Janeiro: José Aguilar, 1958.

[iii] STAIGER, Emil. Conceitos fundamentais de poética. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1993.

[iv] VALÉRY, Paul. Variedades. Tradução Maiza Martins de Siqueira. São Paulo Iluminuras, 2011.

[v] MAIAKÓVSKI, Vladimir. “Como fazer versos?” in SCHNAIDERMAN, Boris. A poética de Maiakóvski. São Paulo: Perspectiva, 1971.

[vi] BORGES, Jorge Luis. Poesía completa. Barcelona: Debolsillo, 2015.

É preciso um esforço para compreender o parnasianismo segundo suas próprias premissas estéticas, o que não significa suspender o juízo contemporâneo sobre ele

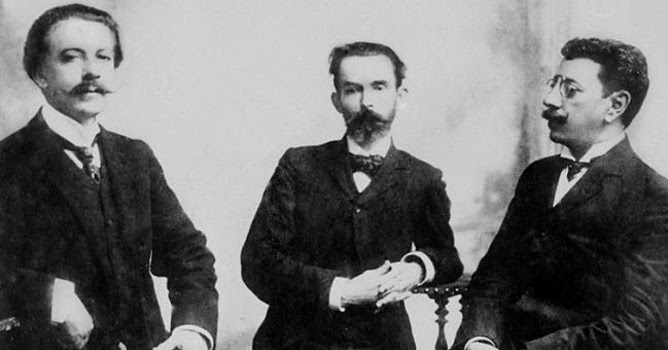

[caption id="attachment_90054" align="aligncenter" width="620"] Trio do Parnasianismo brasileiro: Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac[/caption]

Emmanuel Santiago

Especial para o Jornal Opção

Em torno do parnasianismo brasileiro, cristalizaram-se inúmeros lugares-comuns, muitos dos quais estabelecidos desde que os modernistas de 1922 tomaram de assalto as letras nacionais, imprimindo sobre a fronte da poética anterior um verdadeiro sinal de Caim. Décadas de estudos literários não foram capazes de dirimir os mal-entendidos que então se fixaram; pelo contrário, parecem tê-los reforçado. Grande parte de tal estado de coisas deve-se à maneira como, em geral, a poesia parnasiana é apresentada ao público, sobretudo por meio de antologias e materiais didáticos.

Resumidamente, “ensinar parnasianismo” no Ensino Médio é apresentar meia-dúzia de clichês (correção formal, temas clássicos, linguagem erudita, objetivismo, impassibilidade, absenteísmo político) e possibilitar a leitura de alguns poemas antológicos dos três autores mais consagrados. E só. Será que isso realmente faz alguma diferença na formação literária dos alunos — levando-se em conta que, nos três anos de Ensino Médio, não se pode esperar mais do que uma formação literária básica — ? Parece-me que não.

[caption id="attachment_90055" align="alignleft" width="214"]

Trio do Parnasianismo brasileiro: Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac[/caption]

Emmanuel Santiago

Especial para o Jornal Opção

Em torno do parnasianismo brasileiro, cristalizaram-se inúmeros lugares-comuns, muitos dos quais estabelecidos desde que os modernistas de 1922 tomaram de assalto as letras nacionais, imprimindo sobre a fronte da poética anterior um verdadeiro sinal de Caim. Décadas de estudos literários não foram capazes de dirimir os mal-entendidos que então se fixaram; pelo contrário, parecem tê-los reforçado. Grande parte de tal estado de coisas deve-se à maneira como, em geral, a poesia parnasiana é apresentada ao público, sobretudo por meio de antologias e materiais didáticos.

Resumidamente, “ensinar parnasianismo” no Ensino Médio é apresentar meia-dúzia de clichês (correção formal, temas clássicos, linguagem erudita, objetivismo, impassibilidade, absenteísmo político) e possibilitar a leitura de alguns poemas antológicos dos três autores mais consagrados. E só. Será que isso realmente faz alguma diferença na formação literária dos alunos — levando-se em conta que, nos três anos de Ensino Médio, não se pode esperar mais do que uma formação literária básica — ? Parece-me que não.

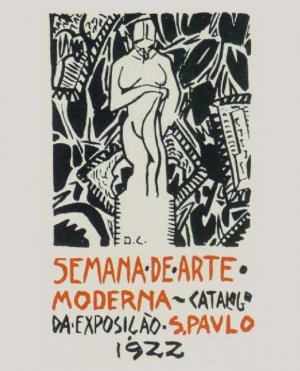

[caption id="attachment_90055" align="alignleft" width="214"] Capa do catálogo de exposição da Semana de Arte Moderna de 1922, desenhado por Di Cavalcanti[/caption]

Contudo, o parnasianismo cumpre um papel importante na atual narrativa de nossa história literária. Em tal narrativa, de natureza teleológica, o parnasianismo existiria para que os escritores da geração de 1922 pudessem romper com ele, justificando, assim, o surgimento e a existência do modernismo, descrito como um movimento de combate a uma poética pedante, alienada e obsoleta. Em alguns sentidos, isso não é completamente falso, mas também não é a verdade toda; é apenas uma forma parcial de enxergar as coisas, encaixando-se na versão de um modernismo triunfante, à sombra da qual se desenvolveu a crítica brasileira do século XX.

Dessa maneira, o parnasianismo deixa de ser visto como ele de fato foi e passa a ser apreendido como aquilo o que ele deveria ter sido e não era, ou seja: o modernismo. Este, por sua vez, legitima-se na medida em que rompe com aquele outro, apresentado como seu inverso simétrico. Numa dialética estranha, o modernismo passa a ser definido pelo parnasianismo, que, como vimos, é definido tendo em vista sua oposição àquele: o modernismo passa a ser valorizado justamente por não ser o parnasianismo; na verdade, por ser o seu contrário. Em última instância, tal modelo explicativo é um círculo vicioso que não explica nada.

Assistimos, por consequência, à entronização de algumas obras modernistas que possuem um interesse puramente historiográfico, o de terem rompido com o establishment literário da época, enquanto outras obras, de fato significativas, são valorizadas não por seus méritos particulares, mas pela ausência de determinadas características associadas à poética anterior.

Não falamos do parnasianismo propriamente, mas do que ele deveria ter sido (o modernismo). De maneira semelhante, não falamos do que o modernismo foi, e sim do que ele não era (o parnasianismo). É um jogo de espelhos, em que as obras são convertidas em fantasmagorias sem substância. Se excluirmos o parnasianismo, o modernismo desaparece no ar. E, sem o modernismo, o que dizer dessa miragem conceitual chamada “pré-modernismo”, que reúne autores tão díspares quanto Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Aranha e Augusto dos Anjos?

Avizinhando-se dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo, é passada a hora não apenas de revermos a posição da primeira fase do modernismo em nosso sistema literário, mas também de reconsiderarmos o consenso que se formou em torno da poética que lhe antecedeu. Sobretudo, é preciso um esforço de se compreender o parnasianismo segundo suas próprias premissas estéticas, o que não significa, necessariamente, uma suspensão do juízo contemporâneo sobre ele. Em síntese, a questão é dissociar a poesia parnasiana da imagem construída pelos modernistas de 1922.

Emmanuel Santiago é poeta e tradutor. Autor do livro de poesias “Pavão Bizarro” (São Paulo: Editora Patuá, 2014).

Capa do catálogo de exposição da Semana de Arte Moderna de 1922, desenhado por Di Cavalcanti[/caption]

Contudo, o parnasianismo cumpre um papel importante na atual narrativa de nossa história literária. Em tal narrativa, de natureza teleológica, o parnasianismo existiria para que os escritores da geração de 1922 pudessem romper com ele, justificando, assim, o surgimento e a existência do modernismo, descrito como um movimento de combate a uma poética pedante, alienada e obsoleta. Em alguns sentidos, isso não é completamente falso, mas também não é a verdade toda; é apenas uma forma parcial de enxergar as coisas, encaixando-se na versão de um modernismo triunfante, à sombra da qual se desenvolveu a crítica brasileira do século XX.

Dessa maneira, o parnasianismo deixa de ser visto como ele de fato foi e passa a ser apreendido como aquilo o que ele deveria ter sido e não era, ou seja: o modernismo. Este, por sua vez, legitima-se na medida em que rompe com aquele outro, apresentado como seu inverso simétrico. Numa dialética estranha, o modernismo passa a ser definido pelo parnasianismo, que, como vimos, é definido tendo em vista sua oposição àquele: o modernismo passa a ser valorizado justamente por não ser o parnasianismo; na verdade, por ser o seu contrário. Em última instância, tal modelo explicativo é um círculo vicioso que não explica nada.

Assistimos, por consequência, à entronização de algumas obras modernistas que possuem um interesse puramente historiográfico, o de terem rompido com o establishment literário da época, enquanto outras obras, de fato significativas, são valorizadas não por seus méritos particulares, mas pela ausência de determinadas características associadas à poética anterior.

Não falamos do parnasianismo propriamente, mas do que ele deveria ter sido (o modernismo). De maneira semelhante, não falamos do que o modernismo foi, e sim do que ele não era (o parnasianismo). É um jogo de espelhos, em que as obras são convertidas em fantasmagorias sem substância. Se excluirmos o parnasianismo, o modernismo desaparece no ar. E, sem o modernismo, o que dizer dessa miragem conceitual chamada “pré-modernismo”, que reúne autores tão díspares quanto Euclides da Cunha, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Graça Aranha e Augusto dos Anjos?

Avizinhando-se dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo, é passada a hora não apenas de revermos a posição da primeira fase do modernismo em nosso sistema literário, mas também de reconsiderarmos o consenso que se formou em torno da poética que lhe antecedeu. Sobretudo, é preciso um esforço de se compreender o parnasianismo segundo suas próprias premissas estéticas, o que não significa, necessariamente, uma suspensão do juízo contemporâneo sobre ele. Em síntese, a questão é dissociar a poesia parnasiana da imagem construída pelos modernistas de 1922.

Emmanuel Santiago é poeta e tradutor. Autor do livro de poesias “Pavão Bizarro” (São Paulo: Editora Patuá, 2014).