Opção cultural

O silêncio na poética de R.S. Thomas não é o vazio ou o vácuo semântico, mas precisamente o oposto – é a instância prenhe de sentido, o espaço que tanto precede quanto se sucede à voz. É o estado de coisas anterior e posterior ao Verbo Divino

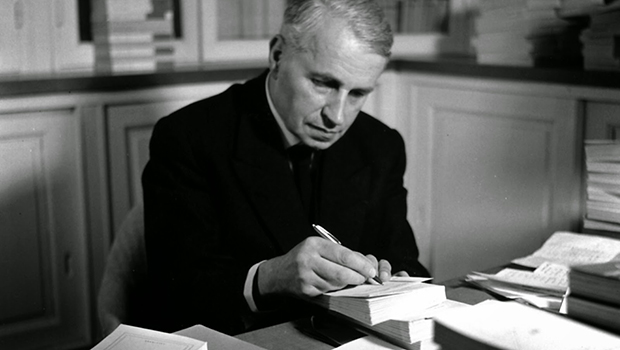

[caption id="attachment_90590" align="aligncenter" width="620"] R. S. Thomas (1913-2000)[/caption]

R. S. Thomas (1913-2000)[/caption]

Às vezes este Deus aparece distante, silencioso, incompreensível, escondido. Mas Deus está próximo, mesmo quando se cala. O silêncio fascinante de Deus... Deus chama continuamente o homem à gratuidade, à doação de si aos outros.

– Edward Schillebeeckx Fabrício Tavares de Moraes Especial para o Jornal Opção Alguns anos atrás, Harold Bloom organizou uma antologia poética intitulada The God Within [O Deus Interior], que reunia mais de seiscentas páginas de poemas norte-americanos cujos temas se pautassem especificamente em questões espirituais ou religiosas. Assim, a obra inclui desde textos mais populares como o sombrio Day of the Doom [O Dia do Juízo Final], de Michael Wigglesworth, passando por poemas fascinantes, embora para nós desconhecidos, como Upon a Spider Catching a Fly [De uma Aranha Enredando uma Mosca], de Edward Taylor, e Thanatopsis, de William Cullen Bryant, até poetas contemporâneos como Joseph Harrison. De fato, talvez num primeiro momento nos surpreendamos com o fato de que nesta era secularizada, parafraseando a célebre mas não menos equivocada frase de Adorno, ainda sejam possíveis as manifestações poéticas marcadas ou influenciadas por tons espirituais ou religiosos, depois dos horrores políticos do século XX. Afinal, se é verdade que, como já afirma André Malraux, “vivemos na primeira civilização agnóstica – e possivelmente a última civilização”, talvez não seja a ideia de Deus em si que nos assombra, ou em casos mais extremos, repugna; antes, talvez o indivíduo moderno demonstre certo terror perante as tentativas e esforços, por parte de alguns, de novamente infundir Deus nos assuntos terrenos, em relacioná-lo – este ente tão abstrato – com nossas demandas concretas e contingências exasperadoras deste século. Daí a designação de Dan Cupritt de nossa era como aquela que vem depois de Deus – não necessariamente ou apenas anticristã, o que implicaria uma oposição frontal e positiva para com o cristianismo, mas sim a indiferença ou antipatia para com, segundo julgam, todo ranço doutrinal. Todavia, qualquer um que se disponha, de bom grado, a analisar as raízes espirituais de poetas modernos reconhecerá neles a ânsia metafísica, ou mais especificamente, religiosa. Não somente pela avidez com que um Yeats, Pessoa, Mann se voltavam para o vigoroso substrato pagão da Europa, mas também com a recorrência da tradição judaico-cristã e seus elementos em Eliot, Faulkner, Joyce, Kafka, Beckett. Em nosso caso, temos os grandes poetas Tasso de Oliveira, Jorge de Lima, Murilo Mendes e ainda Adélia Prado, os quais permanecem sendo grandes nomes da literatura brasileira e universal. Já a Inglaterra, por exemplo, nos brindou e foi insuflada pela poesia de George Herbert, John Donne (cujos poemas sensuais sabem aos frutos polpudos de Cantares de Salomão) e, mais tarde, com Gerard Manley Hopkins, o poeta jesuíta que, junto com os americanos Emily Dickson e Whitman, indiscutivelmente lançou as bases para toda a poesia moderna anglo-saxã. Seguindo em parte essa linha, mas dela divergindo em alguns aspectos, temos também o pastor anglicano galês R.S. Thomas, um dos principais nomes cotados para o Prêmio Nobel de 1995, concedido na época ao poeta irlandês Seamus Heaney. O alvoroço em torno de seu nome e os elogios à sua produção poética talvez deponham contra as afirmações e inclinações acadêmicas ao materialismo e também contra o niilismo de grande parte dos poetas. Não negamos, todavia, que, em contrapartida a esse ambiente estéril da academia, alguns círculos intelectuais têm se servido da poesia como pretexto para as concepções mais gnósticas e obscurantistas, possivelmente numa falsa analogia com os mistérios órficos ou os poemas essênios. De todo modo, tanto para os que tomam a poesia como flor que rompe o asfalto quanto para aqueles que a têm como os cardos e abrolhos da maldição genesíaca, a lastimável ordem do dia é, seguindo Cândido, cultivar o próprio jardim, com certa alienação e ressentimento para com aquele outro Jardim do qual, ao que tudo indica, fomos anteriormente residentes, e ignorar aquele Jardineiro que vagava pelo cemitério no dia da Ressurreição. Dito de outro modo, a maior parte dos leitores, críticos e poetas, independentemente de suas raízes espirituais, acreditam que a poesia é, a princípio, um âmbito profano, território murado contra a presença de Deus – afinal, Sua ilustre presença transformaria o poema num simples tratado dogmático, ou um catecismo em versos, absolutamente impalatáveis. A questão, entretanto, se torna mais complexa na medida em que R.S. Thomas, como os poetas anteriormente citados, expõe em seu jardim justamente a ausência ou o conflito com Deus. Num certo sentido, embora Thomas contradiga aquilo que o senso comum concebe acerca de uma poética do transcendente, em outro sentido, ele simplesmente nos remete à tradição dos poetas do Antigo Testamento – Jó, Jeremias, Davi e posteriormente o próprio Cristo – que expressam em seus grandes poemas seu sentimento de desamparo e o aparente abandono de Deus. Przemysław Michalski, num ensaio sobre a obra de R.S. Thomas, chama a atenção para a presença maciça de pequenas igrejas, capelas desconhecidas e templos em rincões obscuros do Reino Unido nos poemas do autor. Assim, seu lamento poético geralmente não se dá dentro das grandes catedrais – hoje em parte esvaziadas de seu conteúdo sagrado e concebidas apenas como monumentos arquitetônicos ou sítios para turismo –, mas nos recintos ignorados também pelos homens. Segundo Michalski, “Thomas tem sido geralmente chamado de um poeta do Deus oculto, mas ele também é um poeta do silêncio e da voz que se cala, qualidades que estão em completa sintonia com o tema de sua obra”. [caption id="attachment_90595" align="alignleft" width="285"] Shusako Endo (1923-1996)[/caption]

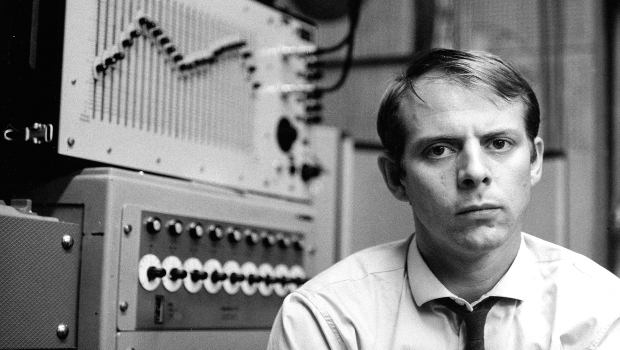

Com efeito, a temática do silêncio de Deus – central à obra de um Shusaku Endo, por exemplo, que agora é trazida novamente à tona com o filme de Scorcese (“Silêncio”, 2016) – é uma das preocupações centrais da teologia e arte modernas. Decerto, deparamo-nos com esse Deus absconditus de Lutero na poética de Thomas; no entanto, o que torna sua obra diferente ou destoante da tradição apofática, que percebe Deus por meio da via negativa, é precisamente o fato de que o poeta galês integra em sua essência o sentimento de desamparo oriundo da exaustão do humanismo ocidental, bem como um senso de irrelevância ou impotência do discurso da fé num mundo que lhe é cada vez mais hostil.

Portanto, ao mesmo tempo em que temos em sua poética o sentimento de mistério de um São João da Cruz, encontramos, de igual modo, a angústia cética ou racionalista das grandes teodiceias dos pensadores iluministas.

Num de seus poemas mais famosos, Here [Aqui], deparamo-nos com a mesma atmosfera de Velejando para Bizâncio (na tradução e Péricles Eugênio da Silva Ramos), de Yeats, para quem “terra aquela não é que sirva para ancião” [This is no country for old men], mas talvez numa forma mais aguda na medida em que a consciência de senilidade do eu-lírico advém não do confronto da efemeridade humana com a imutabilidade de Deus, mas sim da diferença desproporcional entre a celeridade das tecnologias e o ritmo vagaroso e limitado da condição humana:

Sou um homem agora.

Passe a mão nesta testa afora.

Podes ver onde o miolo aflora.

Sou como um arvoredo

De meus altos ramos percebo

As pegadas nas quais enveredo

Em minhas veias sangue deslancha,

Que corre limpo das manchas

Contraídas em tantas barganhas.

Por que estes dedos encarnados

Com sangue de tantos finados?

Foi cá que me tornei desgarrado?

Por que minhas mãos deste tipo,

Que não agem quando me aplico?

Não ouve Deus quando o suplico?

Não há lugar que me acoite

Mostra os céleres satélites:

Certo é que o relógio de meu ser hesite,

É tarde demais para partidas

Que não são ao coração devidas.

Devo ficar aqui com minha ferida.

O primeiro verso em si já revela a tensão entre o mistério da fé e a perspectiva do abandono, pois se, sob certo aspecto ele pode se referir à Encarnação (Deus tornando-se um homem no presente), pode também se referir ao processo de amadurecimento, ou mais especificamente, ao descobrimento amargo da finitude.

A tensão se agrava ainda na segunda estrofe, na medida em que sua comparação com um arvoredo remete também à crucificação do Cristo, quando foi pendurado no madeiro que, segundo a metáfora de Santo Agostinho, provém da mesma árvore do conhecimento do bem e do mal que trouxe ao homem sua condenação. Dessa forma, esse Cristo vê na cruz em que está cravado a culminação e clímax de seu trajeto.

Em outro extremo, entretanto, podemos entender também como a altivez da condição humana, posicionada nos seus altos ramos, no ápice de seu périplo, observando o próprio caminho. Não esqueçamos também da árvore do sonho de Nabucodonosor, símbolo de soberba que figura e prediz a zoantropia do rei, conforme descrito no livro de Daniel.

E assim o poema se conduz em perspectivas paralelas – a do Cristo e do homem. Os “dedos encarnados/ com sangue de tantos finados”, ou o “sangue que corre limpo das manchas”, podem ser lidos tanto como referências às vicissitudes humanas quanto ao sacrifício sui generis de Cristo, cujas mãos portam em si o sangue dos demais homens.

O paroxismo das indagações se dá quando o eu-lírico indaga se Deus escuta ou não suas súplicas, pois neste ponto reside um dos cernes da poesia de Thomas. Afinal, a despeito das aparências, sua obra suprime precisamente o abismo entre a condição humana e a essência divina; assim, o lamento de Cristo – “Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes?” – é o próprio Deus valendo-se das palavras de Davi, um homem, para expressar o espanto para com seu próprio silêncio, lamento esse que é, aqui no poema, transmutado no verso “Não ouve Deus quando o suplico?”.

Não que tenhamos perante nós um teomorfismo; pelo contrário, temos algo semelhante à confissão de Calcedônia, que uniu para sempre as naturezas humana e divina em Cristo, sem confusão ou mistura, mas também sem separação. Em outros termos, expondo a condição humana em seus momentos mais sombrios, R.S. Thomas retrata precisamente Cristo, em que tal condição se manifestou perfeita e integralmente. Descrever o sofrimento do homem é retratar a angústia de Cristo e vice-versa.

Portanto, o silêncio na poética de R.S. Thomas não é o vazio ou o vácuo semântico, mas precisamente o oposto – é a instância prenhe de sentido, o espaço que tanto precede quanto se sucede à voz. Em suma, é o estado de coisas anterior e posterior ao Verbo Divino: antes da criação e após sua ressurreição, o silêncio é a ânsia da realidade em reverberar novamente a palavra primordial.

Se de fato, como dizia Irineu de Lyon, a “glória de Deus é o homem vivendo em plenitude”, talvez seja possível perceber, como R.S. Thomas em seu poema Alive [Vivo], tanto na plenitude dos entes quanto no silêncio e nas trevas, a revelação de Deus: “A escuridão/é profunda penumbra/de tua presença; o silêncio, um/processo no metabolismo do ser de amor”.

Fabrício Tavares de Moraes estuda Literatura na Queen Mary University of London.

Shusako Endo (1923-1996)[/caption]

Com efeito, a temática do silêncio de Deus – central à obra de um Shusaku Endo, por exemplo, que agora é trazida novamente à tona com o filme de Scorcese (“Silêncio”, 2016) – é uma das preocupações centrais da teologia e arte modernas. Decerto, deparamo-nos com esse Deus absconditus de Lutero na poética de Thomas; no entanto, o que torna sua obra diferente ou destoante da tradição apofática, que percebe Deus por meio da via negativa, é precisamente o fato de que o poeta galês integra em sua essência o sentimento de desamparo oriundo da exaustão do humanismo ocidental, bem como um senso de irrelevância ou impotência do discurso da fé num mundo que lhe é cada vez mais hostil.

Portanto, ao mesmo tempo em que temos em sua poética o sentimento de mistério de um São João da Cruz, encontramos, de igual modo, a angústia cética ou racionalista das grandes teodiceias dos pensadores iluministas.

Num de seus poemas mais famosos, Here [Aqui], deparamo-nos com a mesma atmosfera de Velejando para Bizâncio (na tradução e Péricles Eugênio da Silva Ramos), de Yeats, para quem “terra aquela não é que sirva para ancião” [This is no country for old men], mas talvez numa forma mais aguda na medida em que a consciência de senilidade do eu-lírico advém não do confronto da efemeridade humana com a imutabilidade de Deus, mas sim da diferença desproporcional entre a celeridade das tecnologias e o ritmo vagaroso e limitado da condição humana:

Sou um homem agora.

Passe a mão nesta testa afora.

Podes ver onde o miolo aflora.

Sou como um arvoredo

De meus altos ramos percebo

As pegadas nas quais enveredo

Em minhas veias sangue deslancha,

Que corre limpo das manchas

Contraídas em tantas barganhas.

Por que estes dedos encarnados

Com sangue de tantos finados?

Foi cá que me tornei desgarrado?

Por que minhas mãos deste tipo,

Que não agem quando me aplico?

Não ouve Deus quando o suplico?

Não há lugar que me acoite

Mostra os céleres satélites:

Certo é que o relógio de meu ser hesite,

É tarde demais para partidas

Que não são ao coração devidas.

Devo ficar aqui com minha ferida.

O primeiro verso em si já revela a tensão entre o mistério da fé e a perspectiva do abandono, pois se, sob certo aspecto ele pode se referir à Encarnação (Deus tornando-se um homem no presente), pode também se referir ao processo de amadurecimento, ou mais especificamente, ao descobrimento amargo da finitude.

A tensão se agrava ainda na segunda estrofe, na medida em que sua comparação com um arvoredo remete também à crucificação do Cristo, quando foi pendurado no madeiro que, segundo a metáfora de Santo Agostinho, provém da mesma árvore do conhecimento do bem e do mal que trouxe ao homem sua condenação. Dessa forma, esse Cristo vê na cruz em que está cravado a culminação e clímax de seu trajeto.

Em outro extremo, entretanto, podemos entender também como a altivez da condição humana, posicionada nos seus altos ramos, no ápice de seu périplo, observando o próprio caminho. Não esqueçamos também da árvore do sonho de Nabucodonosor, símbolo de soberba que figura e prediz a zoantropia do rei, conforme descrito no livro de Daniel.

E assim o poema se conduz em perspectivas paralelas – a do Cristo e do homem. Os “dedos encarnados/ com sangue de tantos finados”, ou o “sangue que corre limpo das manchas”, podem ser lidos tanto como referências às vicissitudes humanas quanto ao sacrifício sui generis de Cristo, cujas mãos portam em si o sangue dos demais homens.

O paroxismo das indagações se dá quando o eu-lírico indaga se Deus escuta ou não suas súplicas, pois neste ponto reside um dos cernes da poesia de Thomas. Afinal, a despeito das aparências, sua obra suprime precisamente o abismo entre a condição humana e a essência divina; assim, o lamento de Cristo – “Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes?” – é o próprio Deus valendo-se das palavras de Davi, um homem, para expressar o espanto para com seu próprio silêncio, lamento esse que é, aqui no poema, transmutado no verso “Não ouve Deus quando o suplico?”.

Não que tenhamos perante nós um teomorfismo; pelo contrário, temos algo semelhante à confissão de Calcedônia, que uniu para sempre as naturezas humana e divina em Cristo, sem confusão ou mistura, mas também sem separação. Em outros termos, expondo a condição humana em seus momentos mais sombrios, R.S. Thomas retrata precisamente Cristo, em que tal condição se manifestou perfeita e integralmente. Descrever o sofrimento do homem é retratar a angústia de Cristo e vice-versa.

Portanto, o silêncio na poética de R.S. Thomas não é o vazio ou o vácuo semântico, mas precisamente o oposto – é a instância prenhe de sentido, o espaço que tanto precede quanto se sucede à voz. Em suma, é o estado de coisas anterior e posterior ao Verbo Divino: antes da criação e após sua ressurreição, o silêncio é a ânsia da realidade em reverberar novamente a palavra primordial.

Se de fato, como dizia Irineu de Lyon, a “glória de Deus é o homem vivendo em plenitude”, talvez seja possível perceber, como R.S. Thomas em seu poema Alive [Vivo], tanto na plenitude dos entes quanto no silêncio e nas trevas, a revelação de Deus: “A escuridão/é profunda penumbra/de tua presença; o silêncio, um/processo no metabolismo do ser de amor”.

Fabrício Tavares de Moraes estuda Literatura na Queen Mary University of London.

Longa não é uma cinebiografia, mas um retrato bem feito da mulher que revolucionou a psiquiatria brasileira ao aplicar métodos que reumanizavam os pacientes

[caption id="attachment_90558" align="alignleft" width="620"] Nise da Silveira, representada no filme por Glória Pires, foi a primeira médica no Brasil a aplicar as artes plásticas como tratamento psiquiátrico[/caption]

A primeira cena de "Nise: O coração da loucura" (2015), de Roberto Berliner, incomoda pela sutileza. Um plano aberto, chapado em um grande muro cinza, revela um pequeno portão que, em minutos, recebe pancadas de uma mulher querendo entrar. A câmera deveria estar fixa, mas não está. A técnica de câmera na mão, utilizada em um momento totalmente inapropriado, transmite, nas entrelinhas, o incômodo e a falta de adequação que testemunharemos na próxima hora e meia, assim que aquela personagem entrar para além do muro. A moça querendo entrar é Nise da Silveira, e o muro cerca o Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II – no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – e a mente de centenas de internos.

Nise está entre as primeiras mulheres no Brasil a se formar em Medicina, em 1931. Isso o filme não mostra. Aliás, um dos aspectos instigantes da obra está justamente no fato de ser um recorte rígido de um período específico da vida de Nise, deixando-nos todos curiosos a respeito do antes e do depois de sua passagem pela História. Isso obviamente tem um motivo de ser.

O que se vê na tela inicialmente é a sua reintegração enquanto funcionária da saúde pública, adentrando um meio claustrofóbico física e socialmente. Médicos empertigados no machismo de seus jalecos brancos dividem suas teorias mal comprovadas com o sofrimento escatológico de pacientes à margem da sanidade. Um purgatório na Terra, esquecido por Dante e pelo resto da humanidade. Não há espaço para a luz, para a esperança, ou para qualquer expressão individual criativa – consciente ou inconscientemente.

A chegada da médica, entretanto, causa um rebuliço na rotina do sanatório. Ao aplicar técnicas pioneiras como o uso das artes plásticas e do contato com animais como forma de humanização – fruto muito mais de sua capacidade de observação e intuição do que de quilos de literatura médica – Nise revoluciona a psiquiatria. Os reflexos podem ser apontados até hoje por qualquer profissional da área.

O que o filme deixa de lado, talvez numa preocupação excessiva em evitar qualquer tipo de propaganda ideológica, é que Nise da Silveira era militante comunista na juventude. Há tímidas referências em um ou outro diálogo. Nascida em Maceió, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1927, já casada com o sanitarista Mário Magalhães da Silveira, onde começou a engajar-se nos meios artístico e literário, principalmente com aplicação na área médica. Chegou a militar pelo Partido Comunista Brasileiro. Em meados da década de 30, entretanto, durante a Intentona Comunista, foi denunciada por uma enfermeira enquanto carregava livros de doutrina marxista, o que a levou à prisão em 1936. No presídio Frei Caneca, permaneceu por mais de um ano, onde fez amizade com Graciliano Ramos, recluso também naquele estabelecimento. Fato curioso é que Nise é mencionada no livro "Memórias do Cárcere", do alagoano.

Encontramos Nise nesse ponto. Liberta, é reincorporada ao serviço público em 1944. A bela interpretação de Glória Pires nos mostra uma personalidade austera, destemida, decidida a deixar a militância política de lado para se dedicar à sua missão de vida: a psiquiatria. Trocou o livro vermelho de Marx pelo de Carl Gustav Jung. A cara feia dos colegas médicos não lhe mete medo.

Decidida a combater os métodos violentos de tratamento mental amplamente estimulados na época, como a lobotomia e a eletroconvulsoterapia, seus métodos humanísticos libertam expressões do inconsciente de seus pacientes (a quem prefere chamar de "clientes"), restabelecendo de forma mais eficaz o elo destes com a realidade através da simbologia. Os resultados são surpreendentes, e até hoje são tidos como referenciais.

Aliás, suas descobertas nessa área a levaram a estabelecer contato com seu mestre Jung – algo retratado en passant na tela, mas de reflexos profundos em nosso país. Nise foi a responsável por introduzir e divulgar no Brasil os estudos da psicologia junguiana. Foi pioneira também nesse aspecto.

O filme não são só flores. Escorado numa mise-en-scène essencialmente novelesca, com uma ou outra atuação beirando à canastrice e uma trilha sonora bem modesta, a sensação que fica é que a história de Nise merecia um pouco mais. Certos diálogos soam muito mecânicos, e algumas dinâmicas propostas iniciam-se e interrompem-se de forma desnecessariamente abrupta – por exemplo, a sequência do jogo com a bola de meia (não vou contar mais do que isso, prometo!).

Porém, amparando-se em um roteiro que utiliza fórmulas já consagradas em "Patch Adams - o amor é contagioso", "Uma lição de amor" e "Tempo de despertar", e com excelentes atuações de Augusto Madeira, Claudio Jaborandy, Júlio Adrião e Fabrício Boliveira, não é de se estranhar que a obra tenha batido a marca de 23 mil ingressos vendidos em sua estreia, mesmo com exibição em apenas 56 salas em todo o país. Algo louvável para um filme nacional parcamente divulgado e que contou com um orçamento abaixo da média.

Berliner não se propõe a fazer uma cinebiografia completa, propriamente dita. Escolhe apenas uma janela para abrir, retratando o período em que a médica desenvolveu seus trabalhos no Engenho de Dentro. Mas uma janela significativa, que mostra a revolução iniciada por Nise na área da psiquiatria, o impacto de seus estudos na introdução da obra junguiana no Brasil, e seus esforços individuais na tentativa de superar pensamentos retrógrados arraigados na cultura médica e sanitarista do país – dentro e fora das academias.

É fundamental, entretanto, que se tenha um pouco mais de curiosidade para ultrapassar o excerto representado na obra de Berliner e descobrir mais sobre essa figura ímpar da medicina, da psiquiatria, da psicologia e, porque não, das artes plásticas no Brasil e no mundo. Apenas para começar, fica a sugestão do documentário “Imagens do Inconsciente”, de 1986, dirigido Leon Hirszman e com roteiro da própria Nise, recentemente lançado em DVD no país. As obras feitas por clientes do Engenho de Dentro também podem ser facilmente apreciadas numa busca rápida pelo Google.

João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG

Nise da Silveira, representada no filme por Glória Pires, foi a primeira médica no Brasil a aplicar as artes plásticas como tratamento psiquiátrico[/caption]

A primeira cena de "Nise: O coração da loucura" (2015), de Roberto Berliner, incomoda pela sutileza. Um plano aberto, chapado em um grande muro cinza, revela um pequeno portão que, em minutos, recebe pancadas de uma mulher querendo entrar. A câmera deveria estar fixa, mas não está. A técnica de câmera na mão, utilizada em um momento totalmente inapropriado, transmite, nas entrelinhas, o incômodo e a falta de adequação que testemunharemos na próxima hora e meia, assim que aquela personagem entrar para além do muro. A moça querendo entrar é Nise da Silveira, e o muro cerca o Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II – no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – e a mente de centenas de internos.

Nise está entre as primeiras mulheres no Brasil a se formar em Medicina, em 1931. Isso o filme não mostra. Aliás, um dos aspectos instigantes da obra está justamente no fato de ser um recorte rígido de um período específico da vida de Nise, deixando-nos todos curiosos a respeito do antes e do depois de sua passagem pela História. Isso obviamente tem um motivo de ser.

O que se vê na tela inicialmente é a sua reintegração enquanto funcionária da saúde pública, adentrando um meio claustrofóbico física e socialmente. Médicos empertigados no machismo de seus jalecos brancos dividem suas teorias mal comprovadas com o sofrimento escatológico de pacientes à margem da sanidade. Um purgatório na Terra, esquecido por Dante e pelo resto da humanidade. Não há espaço para a luz, para a esperança, ou para qualquer expressão individual criativa – consciente ou inconscientemente.

A chegada da médica, entretanto, causa um rebuliço na rotina do sanatório. Ao aplicar técnicas pioneiras como o uso das artes plásticas e do contato com animais como forma de humanização – fruto muito mais de sua capacidade de observação e intuição do que de quilos de literatura médica – Nise revoluciona a psiquiatria. Os reflexos podem ser apontados até hoje por qualquer profissional da área.

O que o filme deixa de lado, talvez numa preocupação excessiva em evitar qualquer tipo de propaganda ideológica, é que Nise da Silveira era militante comunista na juventude. Há tímidas referências em um ou outro diálogo. Nascida em Maceió, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1927, já casada com o sanitarista Mário Magalhães da Silveira, onde começou a engajar-se nos meios artístico e literário, principalmente com aplicação na área médica. Chegou a militar pelo Partido Comunista Brasileiro. Em meados da década de 30, entretanto, durante a Intentona Comunista, foi denunciada por uma enfermeira enquanto carregava livros de doutrina marxista, o que a levou à prisão em 1936. No presídio Frei Caneca, permaneceu por mais de um ano, onde fez amizade com Graciliano Ramos, recluso também naquele estabelecimento. Fato curioso é que Nise é mencionada no livro "Memórias do Cárcere", do alagoano.

Encontramos Nise nesse ponto. Liberta, é reincorporada ao serviço público em 1944. A bela interpretação de Glória Pires nos mostra uma personalidade austera, destemida, decidida a deixar a militância política de lado para se dedicar à sua missão de vida: a psiquiatria. Trocou o livro vermelho de Marx pelo de Carl Gustav Jung. A cara feia dos colegas médicos não lhe mete medo.

Decidida a combater os métodos violentos de tratamento mental amplamente estimulados na época, como a lobotomia e a eletroconvulsoterapia, seus métodos humanísticos libertam expressões do inconsciente de seus pacientes (a quem prefere chamar de "clientes"), restabelecendo de forma mais eficaz o elo destes com a realidade através da simbologia. Os resultados são surpreendentes, e até hoje são tidos como referenciais.

Aliás, suas descobertas nessa área a levaram a estabelecer contato com seu mestre Jung – algo retratado en passant na tela, mas de reflexos profundos em nosso país. Nise foi a responsável por introduzir e divulgar no Brasil os estudos da psicologia junguiana. Foi pioneira também nesse aspecto.

O filme não são só flores. Escorado numa mise-en-scène essencialmente novelesca, com uma ou outra atuação beirando à canastrice e uma trilha sonora bem modesta, a sensação que fica é que a história de Nise merecia um pouco mais. Certos diálogos soam muito mecânicos, e algumas dinâmicas propostas iniciam-se e interrompem-se de forma desnecessariamente abrupta – por exemplo, a sequência do jogo com a bola de meia (não vou contar mais do que isso, prometo!).

Porém, amparando-se em um roteiro que utiliza fórmulas já consagradas em "Patch Adams - o amor é contagioso", "Uma lição de amor" e "Tempo de despertar", e com excelentes atuações de Augusto Madeira, Claudio Jaborandy, Júlio Adrião e Fabrício Boliveira, não é de se estranhar que a obra tenha batido a marca de 23 mil ingressos vendidos em sua estreia, mesmo com exibição em apenas 56 salas em todo o país. Algo louvável para um filme nacional parcamente divulgado e que contou com um orçamento abaixo da média.

Berliner não se propõe a fazer uma cinebiografia completa, propriamente dita. Escolhe apenas uma janela para abrir, retratando o período em que a médica desenvolveu seus trabalhos no Engenho de Dentro. Mas uma janela significativa, que mostra a revolução iniciada por Nise na área da psiquiatria, o impacto de seus estudos na introdução da obra junguiana no Brasil, e seus esforços individuais na tentativa de superar pensamentos retrógrados arraigados na cultura médica e sanitarista do país – dentro e fora das academias.

É fundamental, entretanto, que se tenha um pouco mais de curiosidade para ultrapassar o excerto representado na obra de Berliner e descobrir mais sobre essa figura ímpar da medicina, da psiquiatria, da psicologia e, porque não, das artes plásticas no Brasil e no mundo. Apenas para começar, fica a sugestão do documentário “Imagens do Inconsciente”, de 1986, dirigido Leon Hirszman e com roteiro da própria Nise, recentemente lançado em DVD no país. As obras feitas por clientes do Engenho de Dentro também podem ser facilmente apreciadas numa busca rápida pelo Google.

João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG

Artista visual responsável pela arte que estampa o material de divulgação do Bananada, ele diz que o babuíno de boca aberta representa um momento de contracultura

Repertório mais popular, que inclui Beatles e Abba, faz parte de ações de aproximação do público propostas pelo maestro Neil Thomson

Programação do festival inclui o The Flash Weekend Tattoo, que acontece nos dias 12, 13 e 14 de maio no Centro Cultural Oscar Niemeyer

Depois de participar da produção do festival, primeiro com o bar e depois no backstage, empresário da noite de Goiânia se tornou sócio do evento

Macbeth é uma criança em guerra. Uma imaginação trágica que absorve como imã gigantesco todo o seu ato monstruoso, e o interpreta monstruosamente diante do mundo inteiro

[caption id="attachment_90412" align="aligncenter" width="620"] Orson Welles e Jeanette Nolan como Macbeth e Lady Macbeth, em cena do filme "Macbeth", de 1948, dirigido pelo próprio Welles[/caption]

It is the eye of childhood that fears a painted devil.

– Macbeth, II.ii 52-53

Fernando Simões

Especial para o Jornal Opção

Quando eu estava no ensino fundamental e a defesa de algum colega fraquinho era sempre ocasião de arrumar mais uma briga, minha reação era a da mais pura felicidade. Os fracos eu os defendia sempre. Sem exceção. Houvesse um fracozito de sapatos sujos e alguém que lhes apontasse a sujeira, lá ia eu, feliz da vida, protestar com socos e pontapés aquela observação pouco gentil, pouco precisa, quase sempre insincera, que eu reputava ao malfeitor. O mundo infantil é essa repetição dolorida de uma inconsciência que se prolonga, que se quer pura, que a si reivindica, pelas caras angelicais, imberbes, e pela ignorância, o perdão generalizado do mundo adulto. Pelo menos era assim que eu fazia na sala da diretora: tinha socado o colega, minha mão doía, mas eu era puro, não vê, dona Maria Isabel, nos meus olhos?, como em mim tudo é pureza e boa vontade? Com vergonha, sem dúvidas, mas certo do perdão ligeiro, do perdão quase imediato.

Depois crescemos. A diretora não acredita mais nas nossas boas intenções. Insiste em nos lembrar, naquela sua voz grave, naquela sua voz rouca, naquela sua voz gorda de mulher solteira, que há consequências. “Você não pode”, querendo dizer que eu não posso mais socar os colegas assim tão impunemente. Se dona Olga, a diretora do ensino médio, tivesse alguma cultura, talvez me dissesse para parar com esses trejeitos esquisitos de Dom Quixote. Dona Olga era loira, filha de poloneses, cultivava um bigodinho claro que me chamava mais atenção do que aquelas palavras que ela me dizia.

Adultos. Emprego, uniforme, etc. Macbeth tinha o seu: o militarizado, e portava lá a sua espada, a sua brandished steel, com que rasgava os inimigos do umbigo até a altura das costelas. Foi assim na guerra, que venceu, ao lado de Banquo. Macbeth já deveria ter aí os seus 35-40 anos, e portanto já havia internalizado boa parte dos mandamentos das diretoras, e mais aqueles outros do pecado, e mais ainda aqueles outros instituídos pela boa burocracia da sua época. Conhecia o crime. Conhecia a maçã. O homem era corajoso. E também era sabido dessas coisas todas.

Mas lhe vêm as bruxas. Que destino formidável e oblíquo, o seu. Com conjurações em rimas parelhas – aquelas próprias às criancinhas - as bruxas vão empurrando ao coração de Macbeth mistérios e mistérios que lhe torcem e retorcem e dele fazem pingar as gotas fúnebres da decisão assassina.

if the assassination

Could trammel up the consequence, and catch

With his surcease success. (I.vii 2-4)

(Se o golpe detivesse em suas redes

Todas as consequências, e lograsse

Triunfar com a morte dele.)

É a primeiro raciocínio de Macbeth, no começo da sétima cena do primeiro ato. Duncan, o Rei, deve ser morto para que Macbeth cumpra a profecia das bruxas. Esses três pequenos versos nos mostram a natureza infantil escondida do homem adulto que pretende agir livremente como as crianças. Do homem adulto que pretende agir livremente como as crianças. Não há diretora que lhe perdoe a má ação.

Durante a compunção, após o crime, Macbeth ele próprio vai se fazendo o papel do adulto que mostra à criança o conteúdo moral da maldade praticada. Macbeth enobrece, agiganta-se, se vê num alto de rochedo prestes a pular no infindável e negro mar de uma noite densa.

Aqui, abro parênteses, entro no assunto chato. Eu não queria, com medo de entediar o leitor. Mas concedo. Transijo. Dos críticos, há os bons (Bloom, Wilson Knight, Nuttall), há os do meio (Garber, Mack), e há o melhor, na minha opinião, e é dele que vou falar agora.

Harold Goddard. “The Meaning of Shakespeare” é o único livro em que Goddard discute todas as peças de William Shakespeare. E o melhor, nele, é seu ensaio sobre Macbeth. Goddard é pouco aclamado. Pouco aplaudido. Bloom o elogia de pé, bate palmas e o homenageia em público, mas é voz isolada numa multidão quase infinita de direções editoriais. De resto, nada. A Riverside Shakespeare o cita na bibliografia. Mas a New Cambridge, não. Vejam o seguinte, uma questão chatinha do mercado editorial: o Macbeth da New Cambridge é, hoje, a melhor edição disponível. Braunmuller, o editor, é gigante. E, no entanto, lá no fim, na lista bibliográfica, não há nada sobre o livro do Goddard.

Mas é Goddard quem sai de cima do muro e resolve a questão. Não dá tapas, não dá chutes no joelho. Não há jogos linguísticos, interpretações sobre a questão do tempo, das sucessões, etc. Macbeth é sobre o eclipse da civilidade e da masculinidade, é sobre o triunfo temporário do mal. É o que nos diz Frank Kermode no seu prefácio à edição da Riverside Shakespeare. E é assim que Harold nos vai devolvendo a peça à consciência, em quadros vermelhos e de espessura noturna. A escuridão que antecede a aurora. Há apenas um problema para Goddard: qual é a qualidade trágica de Macbeth, e o que ele nos diz de si próprio se comparado à sua esposa?

A questão do mal. Da culpa. Da compunção e do arrependimento. Goddard é o fundamento da crítica do ponto de vista metafísico. Macbeth é personagem de imaginação trágica, desenvolvida. Diferentemente da esposa, vê no seu ato assassino uma monstruosidade quase metafísica. Diante do crime sanguinolento em que Duncan é apunhalado enquanto dorme, a reação de Lady Macbeth é simplória, prática, costumeira:

LADY MACBETH: A little water clears us of this deed:

How easy is it, then! (II.ii 66-67)

(Um pouco d’água limpa-nos

Deste ato: como é simples!)

Em contraposição, a reação de Macbeth só é possível em uma imaginação que abrange toda a terra, sim, mas também todo o paraíso e todo o inferno:

MACBETH: What hands are here? ha! they pluck out mine eyes.

Will all great Neptune's ocean wash this blood

Clean from my hand? No, this my hand will rather

The multitudinous seas in incarnadine,

Making the green one red. (II.ii 58-62)

(MACBETH: Que mãos são estas?

Oh, elas horrorizam-me! Me arrancam

Os olhos! Lavaria o grande oceano

De Netuno esta mão ensanguentada?

Não! Esta minha mão é que faria

Vermelho o verde mal de polo a polo!)

Goddard nos assola. É uma transcendência. Wilson Knight havia, décadas antes, no seu “The Wheel of Fire”, nos mostrado todos os detalhes da maldade. Um metafísico, sem dúvidas. Mas é Goddard quem nos revela os mecanismos psicológicos do apelo sedutor que tem o mal em nossas vidas. Macbeth, que a princípio nos parece analítico, dialético, um tipo que vai organizando pontos contrastantes um em frente ao outro para chegar a uma conclusão, como fazem as crianças diante de um jogo, depois se mostra grandioso na sua culpa. Tem medo. Sua mão, tão pequena, pode encarnar com a cor do sangue o verde vasto e infinito do oceano. Que imaginação! Que diferença com a pouca água da pia da cozinha a que reclama como suficiente a sua esposa!

Macbeth é uma criança. Eu digo. As rimas emparelhadas das bruxas, os versos livres de Macbeth, ainda que isso esteja na tradição poética de todas as épocas. Feitiço é sempre feito em rimazinhas. Um leitor desatento talvez julgasse que esse recurso das rhymed couplets (i'll drain him dry as hay / sleep shall neither night nor day, etc) fosse utilizado por Shakespeare apenas de modo inconsciente, ou, no máximo, para chamar atenção da plateia, como parte contrastante aos versos brancos, sem rima. Mas não. O discurso de Macbeth (nothing is but what is not) absorve o sickening see-saw rhythm das bruxas. Ritmo de gangorra. São versinhos próprios às crianças, usados nas escolas para facilitar a memorização.

(Sobre a relação entre rima e sangue e feitiço e sangue, deixo aqui uma nota de Arden Shakespeare 2 sobre esse assunto: Dowden comments on this parallel that Shakespeare intimated by it 'that, upon these hags, the connection is already established between his soul and them. Their spells have already wrought upon his blood.)

Macbeth foi vítima porque foi criança. E foi criança porque teve imaginação. Antes do crime, depois de pensar um pouco, Macbeth desiste de matar Duncan, mas sua esposa, num gesto, põe em dúvida a sua masculinidade, e diz, pontualmente, de forma dilacerante para um homem, que não se pode voltar atrás com uma promessa:

How tender 'tis to love the babe that milks me:

I would, while it was smiling in my face,

Have pluck'd my nipple from his boneless gums,

And dash'd the brains out, had I so sworn as you

Have done to this. (I.vii 55-58)

(Bem conheço

As Delícias de amar um terno filho

Que se amamenta: embora! Eu lhe arrancara

Às gengivas sem dente, ainda quando

Vendo-o sorrir-se para mim, o bico

De meu seio, e faria sem piedade

Saltarem-lhe os miolos, se tivesse

Jurado assim fazer, como juraste

Cumprir esta empreitada.)

Macbeth é uma criança em guerra. Uma imaginação trágica que absorve como imã gigantesco todo o seu ato monstruoso, e o interpreta monstruosamente diante do mundo inteiro. É uma escolha que lembra a reação de Hamlet após a conversa com o fantasma:

O all you host of heaven! O earth! what else?

And shall I couple hell? O, fie! Hold, hold, my heart. (I.v 92-93)

Dois exemplos.

Lady Macbeth, à espera do marido que a esta altura está cometendo o crime, conjectura as possíveis falhas, deseja o sucesso, rechaça a tentativa frustrada. Macbeth, que está num plano mais alto do palco, onde ficam os quartos dos hóspedes, vai descendo, e à mulher explica o que houve:

MACBETH: One cried, “God bless us!”, and “Amen” the other,

As they had seen me with these hangman’s hands.

List’ning their fear, I could not say “Amen”

When they did say, “God bless us!”

LADY MACBETH: Consider it not so deeply.

MACBETH: But wherefore could not I pronounce “Amen”?

I had most need of blessing, and “Amen”

Stuck in my throat. (II.ii 26-32)

(MACBETH: Um deles gritou: “Valha-nos

Deus!” E o outro: “Amém!”, como se houvessem visto

Estas mãos de carrasco. E eu, a ouvir-lhes

O medo, não podia repetir

“Amém” quando disseram: “Deus nos valha!”.

LADY MACBETH: Não o leves tanto a sério

MACBETH: Que motivos

Me impediu de proferir “Amém”, se tanto

Me era graça divina necessária?

O “Amém” colou-se-me à garganta)

Macbeth está ali com as adagas sujas de sangue. As mãos sujas de sangue. E se perturba com o “Amém” que não pôde dizer! É um maravilhamento que parece lhe cair dos céus como um presente divino. Não é cogitação verdadeira que acometesse a um assassino, é perturbação interior de alguém que se vê espantado diante de um mistério. Macbeth, a criança assassina, procurando por trás da porta o verdadeiro significado metafísico da sua ação. Qualquer sombra lhe assalta. Qualquer ruído lhe é inimigo. O inferno do crime é o espelho onipresente em que se reflete seu coração.

Logo após, batem à porta. Macbeth diz:

Whence is that knocking?

How is’t with me, when every noise appalls me?

What hands are here? (II.ii 57-59)

(Quem será que bate?

O que há comigo, que qualquer ruído

Me sobressalta assim?)

Lady Macbeth, sabendo do crime, responde às batidas de outras forma:

I hear a knocking

At the South entry. (II.ii 64-65)

(Estão batendo à porta

Do lado sul.)

Macduff e Lennox estão batendo à porta. As batidas ressoam em mundos diferentes.

Crianças não têm memória, por isso esta lagartixa no jardim, que tenta se esconder atrás da luz fixada à parede, pode ser um dragão, pode ser um jacaré, pode ser o monstro que lhes devorará os sonhos ou o filhinho da fada que lhes visita à noite. Tudo é dúvida. Só existem perguntas. As breves certezas, quando surgem, são logo desviadas pelos córregos adjacentes, cheios de mato, galhos de árvore e peixes esquisitos, hostis; dentro de pouco, pelo assombro, as certezas voltam a ser dúvidas. Cada objeto irradia uma perspectiva que se alarga e se torna nova. Nada é o que é. O que não é, na verdade, é mais do que aquilo que é, porque a literalidade e os sentidos são apenas portas para um mundo independente cujo soberano é a Imaginação.

NOTA: As traduções dos trechos de “Macbeth” são de Manuel Bandeira (São Paulo: COSACNAIFY, 2009).

Fernando Simões é ensaísta e cursa Direito na Faculdade Dom Bosco.

Orson Welles e Jeanette Nolan como Macbeth e Lady Macbeth, em cena do filme "Macbeth", de 1948, dirigido pelo próprio Welles[/caption]

It is the eye of childhood that fears a painted devil.

– Macbeth, II.ii 52-53

Fernando Simões

Especial para o Jornal Opção

Quando eu estava no ensino fundamental e a defesa de algum colega fraquinho era sempre ocasião de arrumar mais uma briga, minha reação era a da mais pura felicidade. Os fracos eu os defendia sempre. Sem exceção. Houvesse um fracozito de sapatos sujos e alguém que lhes apontasse a sujeira, lá ia eu, feliz da vida, protestar com socos e pontapés aquela observação pouco gentil, pouco precisa, quase sempre insincera, que eu reputava ao malfeitor. O mundo infantil é essa repetição dolorida de uma inconsciência que se prolonga, que se quer pura, que a si reivindica, pelas caras angelicais, imberbes, e pela ignorância, o perdão generalizado do mundo adulto. Pelo menos era assim que eu fazia na sala da diretora: tinha socado o colega, minha mão doía, mas eu era puro, não vê, dona Maria Isabel, nos meus olhos?, como em mim tudo é pureza e boa vontade? Com vergonha, sem dúvidas, mas certo do perdão ligeiro, do perdão quase imediato.

Depois crescemos. A diretora não acredita mais nas nossas boas intenções. Insiste em nos lembrar, naquela sua voz grave, naquela sua voz rouca, naquela sua voz gorda de mulher solteira, que há consequências. “Você não pode”, querendo dizer que eu não posso mais socar os colegas assim tão impunemente. Se dona Olga, a diretora do ensino médio, tivesse alguma cultura, talvez me dissesse para parar com esses trejeitos esquisitos de Dom Quixote. Dona Olga era loira, filha de poloneses, cultivava um bigodinho claro que me chamava mais atenção do que aquelas palavras que ela me dizia.

Adultos. Emprego, uniforme, etc. Macbeth tinha o seu: o militarizado, e portava lá a sua espada, a sua brandished steel, com que rasgava os inimigos do umbigo até a altura das costelas. Foi assim na guerra, que venceu, ao lado de Banquo. Macbeth já deveria ter aí os seus 35-40 anos, e portanto já havia internalizado boa parte dos mandamentos das diretoras, e mais aqueles outros do pecado, e mais ainda aqueles outros instituídos pela boa burocracia da sua época. Conhecia o crime. Conhecia a maçã. O homem era corajoso. E também era sabido dessas coisas todas.

Mas lhe vêm as bruxas. Que destino formidável e oblíquo, o seu. Com conjurações em rimas parelhas – aquelas próprias às criancinhas - as bruxas vão empurrando ao coração de Macbeth mistérios e mistérios que lhe torcem e retorcem e dele fazem pingar as gotas fúnebres da decisão assassina.

if the assassination

Could trammel up the consequence, and catch

With his surcease success. (I.vii 2-4)

(Se o golpe detivesse em suas redes

Todas as consequências, e lograsse

Triunfar com a morte dele.)

É a primeiro raciocínio de Macbeth, no começo da sétima cena do primeiro ato. Duncan, o Rei, deve ser morto para que Macbeth cumpra a profecia das bruxas. Esses três pequenos versos nos mostram a natureza infantil escondida do homem adulto que pretende agir livremente como as crianças. Do homem adulto que pretende agir livremente como as crianças. Não há diretora que lhe perdoe a má ação.

Durante a compunção, após o crime, Macbeth ele próprio vai se fazendo o papel do adulto que mostra à criança o conteúdo moral da maldade praticada. Macbeth enobrece, agiganta-se, se vê num alto de rochedo prestes a pular no infindável e negro mar de uma noite densa.

Aqui, abro parênteses, entro no assunto chato. Eu não queria, com medo de entediar o leitor. Mas concedo. Transijo. Dos críticos, há os bons (Bloom, Wilson Knight, Nuttall), há os do meio (Garber, Mack), e há o melhor, na minha opinião, e é dele que vou falar agora.

Harold Goddard. “The Meaning of Shakespeare” é o único livro em que Goddard discute todas as peças de William Shakespeare. E o melhor, nele, é seu ensaio sobre Macbeth. Goddard é pouco aclamado. Pouco aplaudido. Bloom o elogia de pé, bate palmas e o homenageia em público, mas é voz isolada numa multidão quase infinita de direções editoriais. De resto, nada. A Riverside Shakespeare o cita na bibliografia. Mas a New Cambridge, não. Vejam o seguinte, uma questão chatinha do mercado editorial: o Macbeth da New Cambridge é, hoje, a melhor edição disponível. Braunmuller, o editor, é gigante. E, no entanto, lá no fim, na lista bibliográfica, não há nada sobre o livro do Goddard.

Mas é Goddard quem sai de cima do muro e resolve a questão. Não dá tapas, não dá chutes no joelho. Não há jogos linguísticos, interpretações sobre a questão do tempo, das sucessões, etc. Macbeth é sobre o eclipse da civilidade e da masculinidade, é sobre o triunfo temporário do mal. É o que nos diz Frank Kermode no seu prefácio à edição da Riverside Shakespeare. E é assim que Harold nos vai devolvendo a peça à consciência, em quadros vermelhos e de espessura noturna. A escuridão que antecede a aurora. Há apenas um problema para Goddard: qual é a qualidade trágica de Macbeth, e o que ele nos diz de si próprio se comparado à sua esposa?

A questão do mal. Da culpa. Da compunção e do arrependimento. Goddard é o fundamento da crítica do ponto de vista metafísico. Macbeth é personagem de imaginação trágica, desenvolvida. Diferentemente da esposa, vê no seu ato assassino uma monstruosidade quase metafísica. Diante do crime sanguinolento em que Duncan é apunhalado enquanto dorme, a reação de Lady Macbeth é simplória, prática, costumeira:

LADY MACBETH: A little water clears us of this deed:

How easy is it, then! (II.ii 66-67)

(Um pouco d’água limpa-nos

Deste ato: como é simples!)

Em contraposição, a reação de Macbeth só é possível em uma imaginação que abrange toda a terra, sim, mas também todo o paraíso e todo o inferno:

MACBETH: What hands are here? ha! they pluck out mine eyes.

Will all great Neptune's ocean wash this blood

Clean from my hand? No, this my hand will rather

The multitudinous seas in incarnadine,

Making the green one red. (II.ii 58-62)

(MACBETH: Que mãos são estas?

Oh, elas horrorizam-me! Me arrancam

Os olhos! Lavaria o grande oceano

De Netuno esta mão ensanguentada?

Não! Esta minha mão é que faria

Vermelho o verde mal de polo a polo!)

Goddard nos assola. É uma transcendência. Wilson Knight havia, décadas antes, no seu “The Wheel of Fire”, nos mostrado todos os detalhes da maldade. Um metafísico, sem dúvidas. Mas é Goddard quem nos revela os mecanismos psicológicos do apelo sedutor que tem o mal em nossas vidas. Macbeth, que a princípio nos parece analítico, dialético, um tipo que vai organizando pontos contrastantes um em frente ao outro para chegar a uma conclusão, como fazem as crianças diante de um jogo, depois se mostra grandioso na sua culpa. Tem medo. Sua mão, tão pequena, pode encarnar com a cor do sangue o verde vasto e infinito do oceano. Que imaginação! Que diferença com a pouca água da pia da cozinha a que reclama como suficiente a sua esposa!

Macbeth é uma criança. Eu digo. As rimas emparelhadas das bruxas, os versos livres de Macbeth, ainda que isso esteja na tradição poética de todas as épocas. Feitiço é sempre feito em rimazinhas. Um leitor desatento talvez julgasse que esse recurso das rhymed couplets (i'll drain him dry as hay / sleep shall neither night nor day, etc) fosse utilizado por Shakespeare apenas de modo inconsciente, ou, no máximo, para chamar atenção da plateia, como parte contrastante aos versos brancos, sem rima. Mas não. O discurso de Macbeth (nothing is but what is not) absorve o sickening see-saw rhythm das bruxas. Ritmo de gangorra. São versinhos próprios às crianças, usados nas escolas para facilitar a memorização.

(Sobre a relação entre rima e sangue e feitiço e sangue, deixo aqui uma nota de Arden Shakespeare 2 sobre esse assunto: Dowden comments on this parallel that Shakespeare intimated by it 'that, upon these hags, the connection is already established between his soul and them. Their spells have already wrought upon his blood.)

Macbeth foi vítima porque foi criança. E foi criança porque teve imaginação. Antes do crime, depois de pensar um pouco, Macbeth desiste de matar Duncan, mas sua esposa, num gesto, põe em dúvida a sua masculinidade, e diz, pontualmente, de forma dilacerante para um homem, que não se pode voltar atrás com uma promessa:

How tender 'tis to love the babe that milks me:

I would, while it was smiling in my face,

Have pluck'd my nipple from his boneless gums,

And dash'd the brains out, had I so sworn as you

Have done to this. (I.vii 55-58)

(Bem conheço

As Delícias de amar um terno filho

Que se amamenta: embora! Eu lhe arrancara

Às gengivas sem dente, ainda quando

Vendo-o sorrir-se para mim, o bico

De meu seio, e faria sem piedade

Saltarem-lhe os miolos, se tivesse

Jurado assim fazer, como juraste

Cumprir esta empreitada.)

Macbeth é uma criança em guerra. Uma imaginação trágica que absorve como imã gigantesco todo o seu ato monstruoso, e o interpreta monstruosamente diante do mundo inteiro. É uma escolha que lembra a reação de Hamlet após a conversa com o fantasma:

O all you host of heaven! O earth! what else?

And shall I couple hell? O, fie! Hold, hold, my heart. (I.v 92-93)

Dois exemplos.

Lady Macbeth, à espera do marido que a esta altura está cometendo o crime, conjectura as possíveis falhas, deseja o sucesso, rechaça a tentativa frustrada. Macbeth, que está num plano mais alto do palco, onde ficam os quartos dos hóspedes, vai descendo, e à mulher explica o que houve:

MACBETH: One cried, “God bless us!”, and “Amen” the other,

As they had seen me with these hangman’s hands.

List’ning their fear, I could not say “Amen”

When they did say, “God bless us!”

LADY MACBETH: Consider it not so deeply.

MACBETH: But wherefore could not I pronounce “Amen”?

I had most need of blessing, and “Amen”

Stuck in my throat. (II.ii 26-32)

(MACBETH: Um deles gritou: “Valha-nos

Deus!” E o outro: “Amém!”, como se houvessem visto

Estas mãos de carrasco. E eu, a ouvir-lhes

O medo, não podia repetir

“Amém” quando disseram: “Deus nos valha!”.

LADY MACBETH: Não o leves tanto a sério

MACBETH: Que motivos

Me impediu de proferir “Amém”, se tanto

Me era graça divina necessária?

O “Amém” colou-se-me à garganta)

Macbeth está ali com as adagas sujas de sangue. As mãos sujas de sangue. E se perturba com o “Amém” que não pôde dizer! É um maravilhamento que parece lhe cair dos céus como um presente divino. Não é cogitação verdadeira que acometesse a um assassino, é perturbação interior de alguém que se vê espantado diante de um mistério. Macbeth, a criança assassina, procurando por trás da porta o verdadeiro significado metafísico da sua ação. Qualquer sombra lhe assalta. Qualquer ruído lhe é inimigo. O inferno do crime é o espelho onipresente em que se reflete seu coração.

Logo após, batem à porta. Macbeth diz:

Whence is that knocking?

How is’t with me, when every noise appalls me?

What hands are here? (II.ii 57-59)

(Quem será que bate?

O que há comigo, que qualquer ruído

Me sobressalta assim?)

Lady Macbeth, sabendo do crime, responde às batidas de outras forma:

I hear a knocking

At the South entry. (II.ii 64-65)

(Estão batendo à porta

Do lado sul.)

Macduff e Lennox estão batendo à porta. As batidas ressoam em mundos diferentes.

Crianças não têm memória, por isso esta lagartixa no jardim, que tenta se esconder atrás da luz fixada à parede, pode ser um dragão, pode ser um jacaré, pode ser o monstro que lhes devorará os sonhos ou o filhinho da fada que lhes visita à noite. Tudo é dúvida. Só existem perguntas. As breves certezas, quando surgem, são logo desviadas pelos córregos adjacentes, cheios de mato, galhos de árvore e peixes esquisitos, hostis; dentro de pouco, pelo assombro, as certezas voltam a ser dúvidas. Cada objeto irradia uma perspectiva que se alarga e se torna nova. Nada é o que é. O que não é, na verdade, é mais do que aquilo que é, porque a literalidade e os sentidos são apenas portas para um mundo independente cujo soberano é a Imaginação.

NOTA: As traduções dos trechos de “Macbeth” são de Manuel Bandeira (São Paulo: COSACNAIFY, 2009).

Fernando Simões é ensaísta e cursa Direito na Faculdade Dom Bosco.

Em entrevista à coluna 365 Shows, fundador do festival fala sobre a programação, novidades da 19ª edição e rebate críticas ao formato do evento

Rapper dos Racionais MCs vem à capital goiana depois de lançar o disco Boogie Naipe ao vivo em São Paulo dois dias antes e faz parte da programação do Festival Bananada

A onça levou a vaca até um banquete onde essa onça havia conseguido pegar uma paca, um cavalo e um bezerro. Mas aí um enorme tronco caiu bem em cima da onça, deixando o banquete todo para um urubu (trecho da fábula “A Vaca e a Onça”)

Se o laço que sustenta as relações comuns extrai sua força coesiva da estabilidade conferida por ele aos seres que ele liga entre si, o laço que liga Simone e Edwarda aos seus, é inteiramente pulsional: um laço que tem sua origem e seu fim no corpo vivo, um laço que é menos identidade do que intensidade

Charles Baudelaire (1821-1867) é um dos poetas mais traduzidos para o português. Wladimir Saldanha, poeta e tradutor, percebeu, entretanto, que as traduções vindas a lume até agora não levaram em conta o tom prosáico e, não raro, humorístico presente nos versos do poeta francês. A proposta das «Baudelérias» é tornar tais características evidentes

Cantora paulistana de MPB se apresenta no sábado 13 de maio dentro da programação do festival goianiense, que acontece de 8 a 14 do mesmo mês

Aprecie mais uma Playlist Opção, talvez a mais malucas de todas. É só dar Play! https://www.youtube.com/watch?v=uMaS3VDbWRE https://www.youtube.com/watch?v=3T1c7GkzRQQ&index=10&list=LLDuRM8T6yLymBOzx8AXmlOw https://www.youtube.com/watch?v=fBd94swat4M https://www.youtube.com/watch?v=HRC-gKU9NWo https://www.youtube.com/watch?v=3yd_eoMOvqk https://www.youtube.com/watch?v=p7FCgw_GlWc https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY https://www.youtube.com/watch?v=D7ab595h0AU https://www.youtube.com/watch?v=13D1YY_BvWU

Banda antecipa anúncio da programação do festival, que será feito no dia 28 de março, e cria evento no Facebook com data da apresentação no evento