Opção cultural

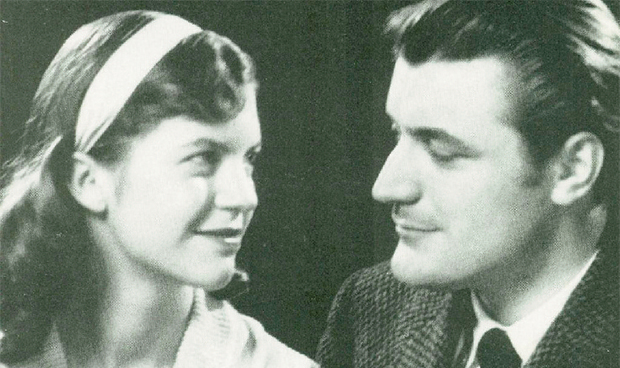

A poesia de Sylvia Plath dialoga com episódios de uma vida marcada pelo sucesso intelectual contrastante com uma série de experiências traumáticas e a sua recusa em aceitar o papel socialmente imposto às mulheres do seu tempo

[caption id="attachment_20085" align="alignleft" width="620"] Foto: Artchive[/caption]

Foto: Artchive[/caption]

André J. Gomes Especial para o Jornal Opção

Ah… pessoa amiga, essa vida tem de tudo. Tem risos e choros, brigas e tréguas, achados e perdidos, secos e molhados. Tem quem ganha e tem quem perde, quem encontra e desencontra. Tem tanto medo provocando nossas coragens! Tanta dúvida, tanto “só Deus sabe”, tanto Amém para pouca reza. E entre tudo isso estamos nós, caminhando nossos altos e baixos, na vida que tem mesmo de tudo um pouco. Mas é certo que, de quando em vez, esse pouco vira muito ou, no mínimo, mais do que a gente aguenta.

Nessas horas, eu tenho uma sugestão: vamos sair daqui! Tanta confusão não pode nunca fazer bem. Vê quanta vontade de tristeza? Quanto desejo de dor? Essa frieza acalorada, esse abafamento gritado, esse gelo queimando no ventre. Olha quanta gente buscando o desencontro, quanta disposição para a guerra! E o barulho? Quanto barulho! Vamos deixar isso para trás, para baixo. Vamos para longe. Vamos voar daqui.

Segura a minha mão. Aperta forte. O solavanco da subida assusta, sobressalta, mas é só no início. Depois acalma, tudo se ajeita. Logo estaremos lá em cima, no silêncio manso e morno, voando sobre o tumulto.

De lá, à distância, veremos as coisas em justa perspectiva. E assistiremos a nós mesmos assim como somos: pequenos seres desesperados, perdidos em miudezas, carregando suas migalhas, trombando uns nos outros, juntando farelos para sabe-se lá o quê.

Assim, mirando do alto nossa vida aqui embaixo, pensaremos serenos sobre a distância, as faltas e as sobras, os nós e os dós. Um vento forte cortará as emendas de nossa pele e fará gelar aqui dentro uma saudade funda de tanta alegria rara que vem e vai. Ainda que lá no alto, deslizando acima de nossas obrigações terrenas, doerão em nós as tantas vezes em que deveríamos perdoar ou pedir perdão e decidimos não fazê-lo.

Então buscaremos lá de cima, correndo os olhos aéreos pelos desenhos divertidos das árvores e lagos e plantações e estradas de terra, em algum lugar cá no chão, os perdões que perdemos no caminho. Sonhando a hora certa de cada um deles brotar com alegria de planta nova.

Para longe desse quiproquó que entope as ruas de lixo e ódio, você e eu nos encontraremos na lembrança da alegria de ter os amigos perto, e de sermos aqueles a quem os amigos procuram na falta e na sobra. Juntos, suspeitaremos a eternidade do instante de um abraço esperado.

Veremos do alto tantas casas cheias de vazios, suas paredes clarinhas que o tempo escurece de fumo e mofo e ressentimento, como a inocência apagada de pancadas e mágoas. E logo ali, vê? Ali, sentada sobre os telhados, olhando longe, reconheceremos nossa incapacidade de falar na hora certa sobre o que nos parece errado, aplaudindo comovidos os seus gritos para o nada.

Lá das alturas, olharemos a beleza dolorida dos velhos na janela e suas vistas embaçadas de lembranças. Sentiremos o grandioso amor das criaturas pequenas e seus fragores ligeiros, inesperados, instantâneos. Veremos as pessoas reduzidas a sua vontade enorme e irrefreável. Riremos com a alegria inocente dos cachorros, das crianças e das almas simples que praticam a amizade, o amor e a gratidão.

E então um arrepio nos congelará por dentro quando notarmos a esperteza dos que vivem à espreita, sucumbidos à sua própria maldade, camuflados como mariposas turvas de ódio posadas nas paredes do estômago, aguardando seu tempo de esvoaçar raivosas pelas vísceras de um mundo atormentado.

Nessa hora, aperta a minha mão mais forte. Segura firme. Será o tempo de voltarmos ao chão. Porque há muito que fazer aqui. Nossa vontade de alegria, nosso desejo de amor, nossa inclinação para o encontro precisam de terra firme e boa para arraigar e florescer. É nesse barulho, nessa guerra que eles encontram sentido. Mas agora, para vermos tudo isso em merecida perspectiva, você e eu precisamos sair do alvoroço.

Vem, pessoa amiga. Vamos começar de novo. Vamos voar daqui para ver, lá de cima, o quanto somos pequenos. Pobres seres rasteiros em busca de um amor que nos leve mais longe. Vem. Vamos voar daqui.

André J. Gomes é escritor e publicitário.

via Revista Bula

Mesclando memórias e análises sobre origens e os desdobramentos do golpe militar de 1964, o ex-governador de São Paulo José Serra narra sua trajetória de filho único de um imigrante italiano vendedor de frutas no mercado de São Paulo ao batismo de fogo como presidente da União Nacional dos Estudantes, de exilado político na França e no Chile ao pesquisador de prestígio de um dos mais respeitados centros acadêmicos do mundo: a Universidade de Princeton

As amarguras de Gertrudes doíam na alma tropeçante de quem parasse um pouquinho só para observá-las. Havia um sorriso de penumbra sempre lhe embaçando o olhar cor de chuva, de tormento, de desvairo e de profunda solidão.

Gertrudes apareceu na cidadezinha assim como sarna surge, de repente, sem explicação. Chegou com sua maturidade acalmada, retinta de fogo morto, sobrando apenas cinzas fabulosas. Alugou a casa da viúva Eleonora, do seu Tomás, aquele de olhar branco, com os cabelos grudados e que possuía um sorriso tão alto e cheio de estranha sonoridade, que espantava os passarinhos de todas as árvores da praça e os morcegos da torre da igreja de Nossa Senhora do Bom Parto.

Gertrudes montou seu “ateliê de costura” (como escreveu na placa rústica e simpática do portãozinho) e trouxe tecidos de cores primorosas e sem semelhança com outras cores de uso acostumado. Esses panos passavam uma intranquilidade danada no espírito dos homens de todas as idades e um contentamento esfuziante no espírito das mulheres.

A freguesia cresceu como a brisa de maio, assim silenciosa e rápida, inflexível em sua presença, que rangia de tão cheia de frescor. Gertrudes, muito prosa, falava até espumar os cantos da boca e contava grandeza do amor de seu homem, e tocava a pianola, e dava corda nos relógios, e plantava lírios amarelos nos fundos da casa e girassóis no jardim. Mas as amarguras de Gertrudes iam atrás dela, de tão forte presença que se assemelhavam a vultos de espíritos num acampamento solene.

A sociedade amou rapidamente aquela mulher, que dizia com a boca benta de paixão: “Meu marido chegou de viagem tarde da noite, agora dorme. É viajante, não tem porto, o coitado. Ama o lar, mas a profissão o consome. Vamos falar baixo, pois, se ele acordar, fica ansioso o resto do dia”. Puxava a porta, trazia as botinas sujas de lama para perto da bacia no corredor do jardim. A mala abria sobre duas cadeiras ao sol.

Todo mundo que frequentava o ateliê de costura, sempre ouvia as estórias de Romão, esse nome sempre envolto de onírico mistério ruidoso, palpável e, sobretudo, impenetrável. Ninguém nunca o vira, só sinais do cavalheiro distinto que “estralava” de amores por Gertrudes.

Sempre um presente acompanhava o retorno daquele rapaz escalavrado de vítrea aura impermeável, e que sufocava o ambiente com um perfume de macho saudável, vigoroso e quase satisfeito plenamente.

E Gertrudes fazia bolos e broa, peta e biscoitos, rocamboles com frutas cristalizadas, tão perfumadas, e abarrotava de “quitutes” os guarda-comidas. Sempre havia dois pratos, dois copos, duas xícaras, duas chávenas, e assim por diante, na enorme mesa “antigona” e toda trabalhada, acomodada num salão, só para refeições. A toalha rendada de branco céu e, em tudo por tudo, uma zelosa harmonia parecia dançar valsa naquele ambiente. O interior da casa sempre sóbrio, elegante e distinto, bonito de se contemplar.

“Gertrudes não é desse mundo, gente!”, diziam as moças cheias de vida e encantadas com tudo. Leninha jurou de pé junto que viu mais de uma vez seu Romão atravessar o pátio dos lírios desesperados. E contava na praça: “Ele é lindo, altão, moreno claro, tem uns olhos tão verdes como uma folha de parreira nova. É perfumado, o homem. Deixou no ar um cheiro tão bom, que nem dei conta de ir embora dali, até que o sol me queimou e, quando ardeu minha pele, consegui sair andando. Ele tem as mãos longas e macias. Deram-me calafrios. Quando cheguei em casa, tive febre a noite toda. Esse homem veio do começo do mundo, gente!”

A aura do marido de Gertrudes crescia com fama audível, indomável. Seus cheiros, sinais, astros, marcas estavam por todos os cantos e cantoneiras da casa. A curiosidade de vê-lo era atiçada, fora de toda compreensão, quanto mais casos Gertrudes cantava de Romão. De como o conhecera, do dia do casamento, do filho que lhe morreu na barriga, porque um jacaré imenso apareceu rolando no limpo chão.

Esse dia, Gertrudes, entrecortada de dor, pensou que fosse morrer e engomou a mortalha que bordara em noites de espera de Romão. Inteiramente de vidrilhos cor de água, cor de espuma, em desenhos e arabesco geometricamente riscados e que, olhados de longe, imitavam uma biga com sete cavalos e um cavaleiro, como aqueles antigas que corriam nos primórdios dos tempos cristãos, na cidade de Roma, que, de tão conhecida, até pereciam-lhe os encantos.

Era sempre e sempre um martírio sem conta, de uma fundura custosa, aquele sofrido pelas senhoras e moças que visitavam o ateliê de costura de Gertrudes.

E ela voejava pela imensa casa como borboleta, sempre a fazer mil coisas. E, entre uma e outra, olhava-se no espelho e contava mais um caso, e revelava as noites de amor com aquele potro de legítima gentileza e incansável ternura.

No fim de pouco tempo, as pernas das adolescentes, das moças velhas e novas, das donas viúvas e das senhoras casadas tremiam só de pensar em ter de experimentar o vestido, de provar a saia plissada, ou verificar se o chapéu melancólico, mas cheio de luz, estava em ponto de prova satisfatória.

Quem andava com a alma cheia de musgo, zumbindo resignação dolorida de ciúme consistente, como aço, era cada marido, ou cada pai, ou cada irmão.

O perfume de Romão, sempre rarefeito, sufocava e parecia derreter os ossos e nervos das freguesas. E Gertrudes a contar suas noites afogueadas, mostrar os presentes e pedir mais silêncio, pois ele ressonava. Chegara novamente de longa viagem.

A agitação interior das meninas costumava provocar câimbras nos pensamentos delas, as coitadas, ouvintes das confidências pesadas de tão reais, fundindo o coração e a alma, resultando daí um caldo de angustiante desejo e curiosidade sem termo.

Às vezes, quando a ausência da viagem era maior, Gertrudes caía na cama, inapetente, pálida e, todas as tardes, chorava inclementemente, que toda a cidade começava a rezar para que a profunda amargura descesse o rio o deixasse a costureira sossegada. Mas logo chegava o moço, com seus assombros em brasa, seu perfume e paixão indecifráveis, seus suspiros que carbonizavam até planos e bordados. Os quatro cantos da cidade pareciam sacudidos por terremotos dolorosos de tanto carinho.

Ninguém nunca conseguia explicar o porquê da desatinada amargura que emanava sempre e constantemente da costureira Gertrudes, estando o nobre amo e senhor presente ou estando em suas obscuras ausências de ambulante, mascateando miudezas raras e curiosas.

Após mais de ano de tanto martírio, meia dúzia de aventureiras insalubres e desalmadas planejaram invadir o quarto do cavalheiro para vê-lo dormindo e em pelo, pele, suores e suspiros.

Isso, evidentemente, quando Gertrudes fosse às compras na feira do morro ou no mercado velho, onde costumava ficar horas piruetando entre as vendinhas, aproveitando um gole de café, e então contava as façanhas de seu amado distante ou presente bem dentro de sua alcova dominada pela penumbra e cheiro de céu.

Numa manhã cravejada de mau agouro, as meninas tomaram coragem e penetraram no imenso e silencioso recinto. O homem ressonava, coberto de linho puro todo bordado de rosáceas de seda. Bárbara de seu Tonico, o seresteiro afamado, acendeu a vela da cabeceira, enquanto as meninas, devagarinho, para não despertá-lo, foram lhe tocando os linhos com a leveza das mãos e das palavras. O resfolegar da serpente interior das fêmeas mugia solene naquela manhã calorenta e pasmada até a raiz das nuvens.

Com vagar e doçura, foram descobrindo o rosto, os ombros, o meio do corpo daquele homem moreno, fragilizado pelo sono, dormindo tão justo e casto. Até que, por fim, descobriram-no por inteiro, nu, repousando na beleza de um deus grego, tão silencioso como uma estátua perfeita e fascinante de um museu de Tróia.

Era o dia do fim do mundo. Ele, ali, verdadeiro e completo. A menor das moças, Ditinha de Sá Rita, tocou-lhe os lábios. Estavam frios como gelo. Assustadas, vieram todas apalpando os cabelos de seda, os ombros cheios de flores, o peito vigoroso de pelos lisos e dourados e os pés alvos e de perfeição rara de se ver. Ele estava ausente de alma? Habitaria naquele instante o mundo subterrâneo, levado pela “indesejada de todas as gentes?”

Não é possível! Abram as janelas, acendam luzes do alto, escancarem tudo para o sol chegar! O ar fresco, restolho da madrugada há pouco morta, entrou em cheio no aposento. E elas reviravam agora aquele homem acalentado tanto tempo em sonhos, cercado de intenso silêncio e fragilidade exposta.

Os minutos enfraqueciam nos relógios de toda terra, para chegarem a mais esquisita constatação: era um boneco de goma, espécie de uma borracha, perfeito dos perfeitos.

Com mãos trêmulas e úmidas de suores, abriram-lhe com tesoura o ventre delicado viril e incandescente. O grito soou rompendo tímpanos. Uma caixa mecânica incrustada no plexo solar, para que os suspiros, gemidos ali dormitassem cumprindo sua sina cronometrada. O resto era algodão com sementes, saindo aos borbotões. Os olhos de vidro, lindos, brilhantes e lacrimosos. As orelhas, lábios e língua feitos de matéria como uma borracha especial e macia. Gritaram até a outra madrugada chegar. A cidade acorreu em massa. Frei Lauro, o caolho, veio tropeçante em pura castidade, suando frio com roxo beiço tremido.

Depois de três dias de afobação tresloucada, sentiram falta de Gertrudes. Esvaziaram Romão, beijaram-lhe todas as partes, num misto ódio e amor, e o partiram em pedaços nobres e pouco nobres. O perfume no ar, e Gertrudes nunca aparecia. Cada qual pôde levar um pedaço para casa, nem que fosse uma unha, daquele sonho deitado acima de todas as compreensões. As trevas vieram em forma de aguaceiro sem nome, sem tempo, e provocaram mediana enchente, lambendo pontes e pinguelas.

Uma semana depois, na prainha, bem abaixo do matadouro, estava Gertrudes, perfeita como viva, abraçada com os agrados que buscara do seu amado. Eram colônias, sais de banho, presentinhos e enfeites, um anel de pedra lilás, tudo para Romão, homem de suas palavras diurnas e noturnas. Nada sucumbiu à chuvarada e nem à enchente.

Gertrudes guardou entre os seios e braços os presentes do viajante, tudo bem guardadinho, para aquele que havia voltado de mais uma viagem. Mas quem pegou a estrada dessa vez foi Gertrudes, não foi o cavalheiro amoroso. A alma de Gertrudes foi vista mais de uma vez; às vezes, tomava forma de uma pomba sempre esperta e fria.

O corpo em nada foi maculado, mas recendia aquela antiga amargura disfarçante, que ficou repousando por todos os recantos da cidade, vinda daquela mulher que parecia adormecida, na curva maior da prainha, coberta de violetas e solidão. Ninguém nunca esclareceu se a senhora Gertrudes teria morrido na hora exata em que descobriram e violentaram seu sagrado segredo, ou se aguaceiro lhe havia roubado a flor da vida.

Até o último momento, ao fechar o esquife, ainda possuía o frescor dos vivos, a tristeza de quem está partindo e a saudade desmesurada de um ente querido que perdera definitivamente.

Augusta Faro é escritora.

[caption id="attachment_19525" align="alignnone" width="620"] Richard Dormer, em cena de “Good Vibrations”, dirigido por Glen Leyburn e Lisa Barros D’Sa | Foto: Steffan Hill/Divulgação[/caption]

Marcelo Costa

Os anos 1960 na Irlanda do Norte foram bastante tumultuados. Questões políticas e religiosas dividiram o país fortemente (protestantes contra católicos) culminando no trágico Domingo Sangrento, em 1972, quando o exército inglês matou 14 ativistas católicos em uma passeata. O surgimento do IRA (Exército Republicano Irlandês), uma dissidência do fortemente marxista Official IRA, colocou mais pólvora no cenário — ao longo de mais de duas décadas de luta armada, ocorreram mais de 3500 mortes.

A história de Terri Hooley começa em 1948 em Belfast, com seu nascimento. Ainda criança, Terri é atingido por um dardo (arremessado por uma turma de garotos protestantes) e perde a visão de um dos olhos, sendo obrigado a colocar um olho de vidro no lugar. Corta para o começo dos anos 1970: Terry, um apaixonado por música pop, se apaixona por uma garota, se casa e tem uma visão: salvar a alma dos irlandeses espalhando o reggae pelo país. Como? Abrindo uma loja de discos. Nasce a Good Vibrations.

A loja de discos sobrevive a trancos e barrancos, mas tudo muda quando Terri, em meio a uma balada (e uma batida da polícia), assiste ao show da banda Rudi, cinco garotos que tocavam covers de rock and roll e glam rock que, influenciados por Sex Pistols e Buzzcocks, começam a compor material próprio. Inebriado pelo show, Terri Hooley decide bancar o primeiro single do Rudi no que viria a ser o primeiro lançamento do selo Good Vibrations: o compacto “Big Time” é lançado em 1978. “Agora precisamos encontrar 3 mil compradores para o single”, diz o personagem em certo momento.

O país seguia em quase guerra civil e Terri continuava lançando singles pela Good Vibrations: o segundo foi “Strange Thing By Night”, do Victmin, o terceiro foi “Just Another Teenage Rebel”, do Outcasts, e o quarto foi aquele que faria a fama de Hooley além de obter o respeito eterno do radialista e DJ londrino John Peel, que, ao vivo em seu programa na BBC, assim que tocou o single que Terri enviou pela primeira vez, avisou aos ouvintes: “Eu nunca fiz isso, mas a música é tão boa que vou tocar de novo”. A canção era o hino punk “Teenage Kicks”, dos Undertones.

Tudo isso é apresentado ao espectador no filme “Good Vibrations” (2012), dirigido pelo casal Glen Leyburn e Lisa Barros D’Sa, e pouco comentado neste lado debaixo da linha do Equador (não entrou em cartaz no Brasil), um pecado porque “Good Vibrations” é uma deliciosa aula sobre punk irlandês safra 77, com uma trilha sonora empolgante e um retrato interessante de um personagem hippie fadado ao fracasso, mas que sobreviveu a todas as bancarrotas e segue tocando a loja (e arranjando brigas) aos 65 anos.

Interessante que a história de Terri em muitos momentos lembra a de Tony Wilson, um dos caras responsáveis pelo lançamento de Joy Division, New Order e Happy Mondays, mas que também se importava mais com a arte do que com o dinheiro: se Tony tem o mérito de lançar um single do New Order cuja design o fazia ficar mais caro do que o preço que era vendido (e esse single, “Blue Monday”, bateu recordes de venda), Terri Hooley concorre com o concerto que fez na casa mais famosa de Belfast, que visava arrecadar fundos para a loja, mas que deu prejuízo porque praticamente ninguém pagou ingresso (“Terri, você tem a lista de convidados mais longa que eu já vi na vida”, diz um amigo).

Exemplo interessante de homens levantando o dedo médio para o capitalismo, Tony Wilson e Terri Hooley tem trajetórias bastante parecidas, o que faz de “Good Vibrations” um primo próximo de “A Festa Nunca Termina” (”24 Hour Party People”, 2002). No caso de Terri, sua história de altos e baixos também vem costurada por uma trilha sonora empolgante, que além dos grupos lançados pelo selo (Rudi, The Outcasts, Undertones) ainda conta com Stiff Little Fingers (a grande banda do punk irlandês não saiu pela Good Vibrations), David Bowie, Suicide e The Saints, resultando num retrato interessante sobre uma bela cena musical e um país.

Marcelo Costa é jornalista. Editor do Scream & Yell.

Richard Dormer, em cena de “Good Vibrations”, dirigido por Glen Leyburn e Lisa Barros D’Sa | Foto: Steffan Hill/Divulgação[/caption]

Marcelo Costa

Os anos 1960 na Irlanda do Norte foram bastante tumultuados. Questões políticas e religiosas dividiram o país fortemente (protestantes contra católicos) culminando no trágico Domingo Sangrento, em 1972, quando o exército inglês matou 14 ativistas católicos em uma passeata. O surgimento do IRA (Exército Republicano Irlandês), uma dissidência do fortemente marxista Official IRA, colocou mais pólvora no cenário — ao longo de mais de duas décadas de luta armada, ocorreram mais de 3500 mortes.

A história de Terri Hooley começa em 1948 em Belfast, com seu nascimento. Ainda criança, Terri é atingido por um dardo (arremessado por uma turma de garotos protestantes) e perde a visão de um dos olhos, sendo obrigado a colocar um olho de vidro no lugar. Corta para o começo dos anos 1970: Terry, um apaixonado por música pop, se apaixona por uma garota, se casa e tem uma visão: salvar a alma dos irlandeses espalhando o reggae pelo país. Como? Abrindo uma loja de discos. Nasce a Good Vibrations.

A loja de discos sobrevive a trancos e barrancos, mas tudo muda quando Terri, em meio a uma balada (e uma batida da polícia), assiste ao show da banda Rudi, cinco garotos que tocavam covers de rock and roll e glam rock que, influenciados por Sex Pistols e Buzzcocks, começam a compor material próprio. Inebriado pelo show, Terri Hooley decide bancar o primeiro single do Rudi no que viria a ser o primeiro lançamento do selo Good Vibrations: o compacto “Big Time” é lançado em 1978. “Agora precisamos encontrar 3 mil compradores para o single”, diz o personagem em certo momento.

O país seguia em quase guerra civil e Terri continuava lançando singles pela Good Vibrations: o segundo foi “Strange Thing By Night”, do Victmin, o terceiro foi “Just Another Teenage Rebel”, do Outcasts, e o quarto foi aquele que faria a fama de Hooley além de obter o respeito eterno do radialista e DJ londrino John Peel, que, ao vivo em seu programa na BBC, assim que tocou o single que Terri enviou pela primeira vez, avisou aos ouvintes: “Eu nunca fiz isso, mas a música é tão boa que vou tocar de novo”. A canção era o hino punk “Teenage Kicks”, dos Undertones.

Tudo isso é apresentado ao espectador no filme “Good Vibrations” (2012), dirigido pelo casal Glen Leyburn e Lisa Barros D’Sa, e pouco comentado neste lado debaixo da linha do Equador (não entrou em cartaz no Brasil), um pecado porque “Good Vibrations” é uma deliciosa aula sobre punk irlandês safra 77, com uma trilha sonora empolgante e um retrato interessante de um personagem hippie fadado ao fracasso, mas que sobreviveu a todas as bancarrotas e segue tocando a loja (e arranjando brigas) aos 65 anos.

Interessante que a história de Terri em muitos momentos lembra a de Tony Wilson, um dos caras responsáveis pelo lançamento de Joy Division, New Order e Happy Mondays, mas que também se importava mais com a arte do que com o dinheiro: se Tony tem o mérito de lançar um single do New Order cuja design o fazia ficar mais caro do que o preço que era vendido (e esse single, “Blue Monday”, bateu recordes de venda), Terri Hooley concorre com o concerto que fez na casa mais famosa de Belfast, que visava arrecadar fundos para a loja, mas que deu prejuízo porque praticamente ninguém pagou ingresso (“Terri, você tem a lista de convidados mais longa que eu já vi na vida”, diz um amigo).

Exemplo interessante de homens levantando o dedo médio para o capitalismo, Tony Wilson e Terri Hooley tem trajetórias bastante parecidas, o que faz de “Good Vibrations” um primo próximo de “A Festa Nunca Termina” (”24 Hour Party People”, 2002). No caso de Terri, sua história de altos e baixos também vem costurada por uma trilha sonora empolgante, que além dos grupos lançados pelo selo (Rudi, The Outcasts, Undertones) ainda conta com Stiff Little Fingers (a grande banda do punk irlandês não saiu pela Good Vibrations), David Bowie, Suicide e The Saints, resultando num retrato interessante sobre uma bela cena musical e um país.

Marcelo Costa é jornalista. Editor do Scream & Yell.

Eberth Vêncio Especial para o Jornal Opção Não. Eu não quero um empréstimo consignado. Eu não quero informações privilegiadas de um ex-diretor do Banco Central que atua no mercado financeiro. Eu não quero saldo ilimitado no cartão de crédito. Aliás, eu não quero que me enviem mais cartão algum com a primeira anuidade grátis. Eu não quero as menores taxas de juros do mercado. Eu não quero que você faça “aquele meio campo” pra mim durante a reunião. Eu não quero ser promovido a nada. Eu não quero investir na bolsa. Eu não quero que você traga uma Louis Vuitton do out-let. Eu não quero aproveitar a crise para comprar dólares. Eu não quero o telefone de contato do seu pistolão. Eu não quero curtir a vida adoidado, prefiro apenas viver. Eu não quero voar no jatinho do senador, nem que seja na poltrona da janela. Eu não quero comer a aeromoça. Eu não quero comissão nenhuma, é apenas um favor o que estou lhe fazendo. Eu não quero comprar uma apólice de seguro de vida. Eu não quero saber o que vem depois da morte. Eu não quero usar um trevo da sorte. Eu não quero morrer dormindo. Eu não quero ir pro céu. Eu não quero consultar um psiquiatra, nem me confessar com um padre (eu não quero que ele tenha ereções sob a batina, nem oscilações na fé, ao saber dos meus pecados). Eu não quero comprar assinaturas de revistas que me deixam alienado em suaves prestações. Eu não quero torrar grana em Miami. Eu não quero que você me ame por altruísmo. Eu não quero a guarda compartilhada de um amor que se acabou. Eu não quero me mudar do Brasil. Eu não quero ficar rico lavando latrinas para os nova-iorquinos. Eu não quero aprender mandarim, o idioma do momento. Eu não quero entrar no bolão da Mega Sena. Eu não quero ficar rico. Eu não quero saber de um segredo. Eu não quero acampar numa fila durante a Black Friday. Eu não quero almoçar amanhã com o governador no palácio. Eu não quero credenciais prum camarote VIP. Eu não quero prolongar os meus orgasmos, muito menos esticar o pênis (pelo amor de Deus, parem de anunciar o fim da calvície e enviarem spams por e-mail!). Eu não quero friccionar pomada japonesa na genitália de ninguém. Eu não quero massagens relaxantes, sem frescuras, para a minha satisfação total ou o dinheiro de volta. Eu não quero descabaçar uma virgem. Eu não quero explorar o ponto G de uma analfabeta afetiva. Eu não quero que uma cigana leia o meu destino antes de mim. Eu não quero alimentos que soltem o intestino. Eu não quero ficar musculoso, sexy e com boa aparência. Eu não quero ler Paulo Coelho na praça de alimentação do shopping. Eu não quero mais querer ser Carlos Drummond de Andrade. Eu não quero ser eleito para uma academia de vaidosos para passar o resto da minha mortalidade vestindo uma bata ridícula e tomando o chá das cinco com eles. Eu não quero atenuar as minhas rugas de preocupação e aplicar botox. Eu não quero o IPhone 6. Eu não quero um apartamento de cobertura em frente ao mar. Eu não quero me confraternizar com desconhecidos. Eu não quero saber o que disseram de mim no réveillon. Eu não quero fazer terapia para ser uma pessoa melhor e crescer como ser humano. Na verdade, eu não queria nem mesmo ser humano. Eu não quero aprender a desentupir a pia da cozinha usando Coca-Cola. Eu não quero parar de comer carne vermelha. Eu não quero discutir a relação. Eu não quero dar um tempo. Eu não quero dar conselhos nem mesmo para o surdo da porta da igreja. Eu não quero sentar na primeira fila para ter uma visão privilegiada. Eu não quero me aposentar o mais breve possível para poder aproveitar a vida. Eu não quero colocar aparelho nos dentes. Eu não quero sorrir quando sentir vontade de chorar. Eu não quero comprar o seu lugar na fila. Eu não quero pagar gorjetas numa repartição pública. Eu não quero dar um jeitinho na situação, seu guarda. Eu não quero saber em primeira mão o que você tem a dizer a respeito daquilo que não lhe diz respeito. Eu não quero autógrafos das celebridades. Eu não quero beijo de misse. Eu não quero me reconciliar com pessoas que não gostam de mim. Eu não quero fazer uma selfie comigo. Eu não quero parecer redundante. Eu não quero perguntar porra nenhuma pro palestrante, eu só estava me espreguiçando. Eu não quero ser hipnotizado no palco. Eu não quero blindar o meu carro e me sentir a salvo nesta cidade. Eu não quero aproveitar a nova isenção de IPI para comprar um carango zero com câmbio automático, trio elétrico, bancos de couro e dez anos pra pagar. Eu não quero lamentar a morte de quem me sacaneou. Eu não quero melzinho na chupeta, nem o amargo na boca. Eu não quero lisonjas. Eu não quero benesses. Eu não quero culpados. Eu não quero mais mentir. Eu só quero ser tratado com o mínimo de respeito. É só isso o que eu quero. Eberth Vêncio é escritor e médico

Em “Paisagem de Porcelana”, Claudia Nina dá voz a uma protagonista atacada por diversos níveis de opressão, que desmorona passivamente

O mundo criado pelo nazifascismo era ao mesmo tempo antigo e novo, “revolucionário” e retrógrado. Nele os valores ligados à ideia do indivíduo, verdade, liberdade, direito, razão, ficariam inteiramente debilitados e rejeitados, assumindo um significado totalmente diferente do que tiveram nos séculos precedentes

“Uma Voz e o Silêncio” é um livro que fala das várias faces do amor — entre esposos, entre pais e filhos, entre irmãos, entre cristãos — e fala também do sofrimento. Mesmo diante das vicissitudes, a poetisa não abandona a esperança, âncora que lhe dá firmeza e não a deixa à deriva

Graça Taguti Especial para o Jornal Opção Desde a mais tenra idade se habituou a gostar de misturas e de contrastes no seu dia a dia iluminado de curiosidade. As manias, obsessões, compulsões renitentes não interessavam a essa menina-menino. Considerava as repetições de qualquer ordem sempre previsíveis e esvaziadoras de sentidos maiores da vida. As experiências, ahhh, sim, as experiências alquimizavam as cores do horizonte dela-dele trazendo nuances de rosa, tons pastel em degrades delicados, quando se punha a pintar aquarelas para decorar seu quarto de sonhos. Ainda na infância, o menino-menina brincava com bonecas diversificadas, algumas artesanais, de madeira ou de algodão, que seu paciente e talentoso tio fazia. Nada de brinquedos prontos. Nada de alegrias serializadas, com cheiro de indústria cega e fria. Nada de diversão comoditizada, com Barbies ou Falcons bocejando entediados nas prateleiras das lojas. Na hora das refeições, nossa personagem saboreava as delícias do tudo-junto-e-misturado. Arroz com feijão, pato com molho de laranja, doces e salgados entrelaçados, convivendo em placidez com as papilas e a gula de sua língua tão acesa. Eram muitos desejos morando dentro. Ela-ele desde cedo também descobriu que possuía hormônios mesclados em sua fisiologia e glândulas. Estrógenos, testosteronas e afins. Aí achou engraçado ao detectar sua energética determinação, proatividade e dinamismo no exercício de certas tarefas. Bem como observou seu olhar lânguido e contemplativo, debruçado sobre o passeio das nuvens em mutantes e transitórias formas, que lhe preenchiam de surpresas o teto maior, acoplado lá no firmamento, de sua sagaz existência. Ao crescer, ele-ela farejou outras demandas, que lhe atiçavam comichões nos neurônios. Estudar astrologia, ciências, dedicar-se a atividades ao ar livre, manter romances explícitos com as rajadas de vento e as lambidas dos raios de sol, deliciosamente tingindo sua pele de puro ouro. Eram muitos anseios morando dentro. Percebeu a paixão gradual pela literatura de todos os gêneros, a poesia, o levitar de sua alma inquieta e buliçosa. Caminhou suavemente pela mitologia, as histórias da medusa e as serpentes, o Cérbero, sátiro, centauro, cujas naturezas mesclavam frequentemente o humano, o monstruoso e o animal. Volta e meia, nossa personagem refletia sobre sua condição irisada, caleidoscópica, como se flagrasse sendo mais que uma criatura no planeta, um verdadeiro “risoto de pessoa”. Ele-ela dirigiu-se então, já na idade adulta, à esfera dos pensamentos e emoções. Todos importa sublinhar, turbulentos, contrastantes e paradoxais. Detectou logo de saída uma enorme bagunça na alma. Ódio e amor, Inveja e benevolência, mesquinhez e generosidade, individualismo e fraternidade, ciúmes e desapego, egocentrismo e solidariedade. Tantas emoções e sentimentos acotovelando-se apertados, entre uma e outra respiração entrecortada ou desabafos solitários. Eram muitas contradições morando dentro. De repente, deu-se conta de que, no laboratório de suas vivências, estes sentimentos não poderiam excluir-se mutuamente. Nem se desgarrar uns dos outros. A fusão, a mistura de opostos tornava-se, no caso, imprescindível para a manutenção e fortalecimento de sua saúde mental. Abrindo um parêntesis, quantos de nós alijamos o que aparentemente nos enfeia e apodrece, como ódio cumulativo e rancores em profusão, erguendo suas soturnas moradas no desterro da inconsciência. Talvez seja perigoso ou danoso, imaginamos, agregarmos todos, a um só tempo, no mesmo laboratório, submetendo-os a transformações e metamorfoses substanciais. Fel e mel. Dor e Alívio. Amargura e Amar cura. Certa vez pegou-se na leitura de Orlando, de Virgínia Wolff obra na qual se observa a alternância dos gêneros masculino e feminino. Nossa personagem flagrara-se homossexual, bissexual, transexual talvez neste episódio? Não. Mas dispunha-se a acolher, a partir de então, as premências de aceitar, intimamente, a livre expressão de desejos sexuais amplos e diferenciados. Desejos, aliás, que nem sempre precisava externalizar ou colocar em prática. Como, por sinal, aquelas súbitas raivas e fúrias propulsoras de instintos assassinos. Você se pergunta neste instante: ele-ela tem um nome? — é a inquietação inevitável. Sim, pencas deles. Daniel, Joana, Flávia, Paulo, Ana, Rogério, você, eu e todos os iniciados por cada letra do alfabeto. O vizinho estranho da porta ao lado, seu pai, mãe e aparentados. É muita gente disputando espaço dentro de você. Enfim, cai a ficha: percebemos reunir em nosso psiquismo um vasto espectro de possibilidades e mosaicos mentais, emocionais e atitudinais. Mas nos dá medo, muito medo, admitirmos essa realidade e tentarmos conviver civilizadamente com nossos anjos e demônios. O mais cômodo e auto apaziguador é atirarmos uns nos outros, como em uma agitada partida de paint ball, tudo o que nos mancha, desagrada e até envergonha. Teimamos esconder essa bagagem maldita nos armários da dissimulação cotidiana ou sob as penumbras do tapete da nossa comportada sala de visitas social. Escondemos tudo. Nossos gritantes defeitos, hábitos perniciosos, falhas de caráter eventuais e permissivas faltas de ética. Afirmamos, porém, que tudo é lindo e maravilhoso. A harmonia existe, embora você duvide. O sol se casa com a lua, as alvoradas com os crepúsculos, Os eclipses com as estrelas. A proposta é deixar estas uniões acontecerem. Faz bem à nossa felicidade aceitarmos e aplaudirmos todo o tipo de sinergias que permeiam nossa personalidade. Uma provocação: que tal dispor-se a saborear, em sua próxima refeição, o eventual exotismo de um frango flambado na cerveja, um linguado ao molho de maracujá… Hum… Só falta fecharmos os olhos e entregarmos o corpo, o espírito e o paladar a deleites inusitados. Porque aí você já compreendeu que — deixando todos os receios e senões de lado — convém sentar-se à mesa com todas as pessoas que moram em você. Mas não para por aí. As sensações vão além e excedem qualquer expectativa para quem admite ser múltiplo. Creia. Há indescritíveis orgasmos à sua espera. Experimente oferecer-se a eles. Graça Taguti é jornalista e escritora. via Revista Bula

Itaney Campos Não, não guardo raiva ou pesar pelo que me aconteceu. Aqui e agora já não há espaço para esse tipo de sentimento. As tragédias têm reduzida a sua dimensão, passam a representar apenas um infortúnio a mais, no oceano de carnificina que é a existência humana no mundo. No entanto, não posso negar que me pesa algum desconforto, uma certa insatisfação, algo que me constrange fundamente. Não, não chega a ser um aborrecimento. Na verdade, não sei definir essa sensação. Percebo que o que não me satisfaz é a consciência que esse fato, de que fui vítima, e seus protagonistas, não estejam completamente identificados e suas circunstâncias efetivamente desvendadas. Agora, em olhar retrospectivo continuo tendo dificuldades de reconstituir a ocorrência, de visualizar os seus personagens e individualizar as condutas de cada um. Eu me vejo inicialmente no interior de um veículo, reconheço que ali estou a contragosto, alimentando uma sensação de insegurança. Gostaria de saltar do automóvel, mas algo me impede. Já nem sei se estava amarrado ou algemado ou preso à lataria do veículo. O motorista não me ouve, faz ouvidos de mercador às minhas súplicas. Logo em seguida, já me vejo sob a mira de uma arma, um sujeito estranho profere ameaças, me insulta, brada que eu mereço a sova que vou levar, o sofrimento que vou ter de expiar. Observo que havíamos saído da estrada municipal e, depois de seguir por uma estradinha vicinal, numa distância aproximada de quinhentos metros, o veículo estacionou no meio do cerrado, a cerca de cinquenta metros daquele trilho. São dois os elementos que me mantém imobilizado, amarrado com os braços para trás. Posso vê-los, estão de pé, do lado de fora, ambos armados. Não os reconheço, mas a intuição me diz que meu fim se aproxima. Eles mencionam meu envolvimento com uma mulher, cujo nome declino de registrar aqui, acrescentando os meus algozes, aos gritos, que eu devia aprender a respeitar família alheia, comportar-me como pai e marido de mulher honesta, e não como um desgraçado que faz a desgraça dos outros. Naquele momento, percebi nitidamente que suas palavras iradas serviam de alimento à sua raiva, queriam encher-se de ira, provocar-me, para, então, descarregar sobre mim o seu ódio. Tento argumentar, no pouco espaço de tempo deixado por suas maledicências, por suas maldições, procuro mostrar que fui seduzido por aquela mulher, que não fui o primeiro com quem ela mantivera um caso clandestino, traindo o marido. E foi aí que me dei conta de que estava sendo alvo de vingança, que se tratava ali de crime encomendado, e minha morte era a empreita. Reparei que as armas se tratavam de dois revólveres cromados, de cano longo, provavelmente de calibre 38.0. Quando pronunciei as primeiras palavras para tentar convencê-los a desistir da empreitada, porque teriam maior ganho com o que eu lhes poderia pagar, senti o relâmpago da dor percorrendo meu corpo, penetrado por uma sequência de balas. O barulho seco dos estampidos feriu duramente os meus ouvidos. Uma dor agudíssima no peito me fez consciente de que uma das balas me transfixiava o pulmão. Ou, quem sabe, o coração. Senti-me desfalecer, a friagem que me avassalou o corpo era indicativo seguro de que um processo de hemorragia interna se desencadeara. Fui perdendo a consciência como se mergulhasse na escuridão de um poço sem fundo. No entanto, eu ainda percebia alguns sons, tinha consciência do meu corpo fragilizado, um último lampejo de lucidez exigia que eu lutasse contra aquele torpor mortal. Foi nesse momento crucial, de agonia inigualável, que senti a violência de mãos segurando-me a cabeça, puxando-me os cabelos, expondo meu rosto desfigurado e forçando-o para cima. Aquele que se jogou sobre mim tinha uma faca na mão direita. Meu corpo, que já pendia para a esquerda, foi violentamente empurrado contra a lateral do carro, vindo a ficar apoiado na lataria, meio fletido. A cena que se seguiu já não posso precisar se tive consciência dela no momento mesmo de sua ocorrência ou se só agora, em consideração retroativa, apreendo a sequência de sua execução. Lembro-me bem e, ainda me dói de forma lancinante essa lembrança, que algum resquício de consciência latejava em meu cérebro. De alguma forma, ainda que minha pressão sucumbisse, a friagem enrijecesse meus músculos e doessem os meus ossos, eu sentia que uma facada impiedosa seria desferida sobre o meu corpo inerte. Os meus carrascos tinham pressa em concluir o seu serviço macabro. Só não pressentia, e nem pressenti no ato, porque possivelmente só agora tomo consciência disso, que o golpe cruel se dirigia para o meu globo ocular. A lâmina entrou rasgando no meu olho direito, em meio ao sangue que esguichava. O executor não se perturbou, aparentemente, com o jato de sangue que escorria por sua mão, seu antebraço e atingia sua camisa. Nervoso, cortava os nervos, veias e artérias, na tentativa de extrair o globo ocular, provocando um fluxo contínuo de sangue que se espalhava pelo encosto do banco e respingava no meu rosto, no seu rosto, na lataria e nas imediações das poltronas traseira e dianteira. O procedimento e a crueldade compulsiva repetiram-se no outro olho. Consumada a tarefa, as órbitas vazias exibiam uma massa de sangue a extravasar pelo rosto, entranhando-se à barba mal feita. De posse da prova da execução do serviço, retiraram-se os malfeitores do local, em um outro veículo. Havia mais de duas horas que se fizera noite fechada. Só na madrugada do dia seguinte as diligências empreendidas pela família e pela polícia lograram localizar-me, sem vida e sem os olhos, no local da minha morte. Da minha morte matada. Como disse, já não guardo mágoas, nem ódios, nem ressentimentos ou qualquer outro sentimento que me comova. Nem mesmo a alegria das lembranças dos convívios, dos amores, do bons negócios que realizei. Observo os eventos tumultuados ou não da minha vida como se observasse uma nuvem que passa, uma mosca que pousasse sobre uma mesa, guardando distanciamento e quase indiferença. Mas me perturba ainda constatar a ignorância humana sobre os fatos mais evidentes. As circunstâncias da minha morte continuam envoltas por um véu de imprecisões, de indefinições, de interesses escusos e especulações malévolas. Há quem tire proveito, evidentemente. Não que eu pretenda que os meus carrascos e o mandante sejam punidos. O que incomoda e estarrece são as invenções, as fantasias e a cegueira generalizada, a despeito da evidência solar dos fatos. Noticiada a minha morte, que comoveu a família e alguns poucos amigos — porque espantoso número aprovou tacitamente o episódio ( “agiota geralmente termina assim”; “ele sempre foi impiedoso nos negócios”) — fez-se circular a versão de que, por haver denunciado uma rede de tráfico de drogas na cidade — eu fora executado, como queima de arquivo, pois presenciara, em um dos meus imóveis alugados, os inquilinos estocando pacotes de cocaína. Mais do que isso, eu teria testemunhado o grupo a aspirar cocaína, enquanto se divertiam com um carteado, na varanda da casa que há pouco lhes alugara. Algumas testemunhas relataram que no dia do meu assassinato me teriam visto em um bar, bebendo em companhia de pessoas estranhas, novatas na cidade, Outras informaram ter presenciado comportamento estranho da minha parte, com aparência de estar embriagado ou mesmo drogado, e houve até quem comentasse ter havido murmúrios do meu envolvimento com drogas proibidas. À meia boca, discutiu-se se não seria a droga o fator determinante de minha impulsividade sexual. Quanta fantasia, quantas mentiras e maledicências. É certo que se chegou a aventar a possibilidade de crime passional, a título de vingança de algum marido traído, porque a fama que corria é de que eu não poupava as mulheres dos amigos, e nem dos inimigos. Sedutor incorrigível, eu semeava chifres nas testas de conhecidos e desconhecidos. A pobre da minha companheira passava horrores, suportando os meus incontáveis envolvimentos com mulheres. Mas essa hipótese foi logo descartada. A suposta amante foi ouvida e jurou, de mãos postas e joelhos, ao chão, sua fidelidade ao marido, a bondade angelical deste e sua completa aversão à minha pessoa. Ela, que ameaçara matar-se por mim, caso eu renegasse os seus carinhos ardorosos. Ela, que todas as noites sonhava estar imersa no azul profundo dos meus olhos. A cidade preferiu dar vazão à versão que relacionava o assassinato ao negócio de drogas, à execução a mando de traficantes. Pouco a pouco, à medida que a investigação se desenvolvia, emergia dos depoimentos, encarnado em minha pessoa, um dos mais importantes chefes do tráfico de drogas da região. As investigações estenderam-se por meses. O processo tramitou ao longo de cinco anos. No dia do julgamento, os sete jurados, por unanimidade, declararam a absolvição, por insuficiência de provas, dos dois acusados de minha morte, notórios usuários de drogas da cidade, molambos que não tinham onde cair mortos. Um deles foragira e fora julgado à revelia. O outro, catador de lixo e furador de covas no cemitério, após levar uma esfregada do Delegado, foi colocado na rua, por ordem do juiz, em consequência de sua absolvição. O meu desconforto, repito, não se deve à impunidade dos meus executores e do mandante de minha morte, mas à rede de intrigas e invencionices que se tramou em torno do triste episódio. Não julgo, apenas constato. E encerro minhas confidências parafraseando a Bíblia: os que tem olhos para ver, que vejam; os que tem ouvidos para ouvir, que ouçam! Itaney Campos é escritor. Desembargador do TJGO.

“O Último Concerto”, dirigido pelo cineasta Yaron Zilberman, é um pequeno grande filme que discute valores (e arte, e amor, e a vida) de forma delicada e sem ser piegas embalado por música emocionante

Geraldo Lima Especial para o Jornal Opção Morar próximo à natureza tem seu preço. É romântico e saudável, mas tem seu preço.Normalmente esse “morar próximo” significa invadir o habitat natural de algumas espécies de animais. Somos nós, seres humanos, os invasores em todos os casos. Por mais que tenhamos boas intenções e ideias preservacionistas, ainda assim somos invasores. A natureza dispensa nossa presença. Ela basta a si mesma. E, quanto for preciso, ela vai nos cobrar por esse espaço que lhe foi subtraído. Agora mesmo, mal começou o mês de outubro, trazendo as primeiras chuvas, eis que uma horda de besouros “Onthophagus taurus” da ordem Coleoptera, conhecido vulgarmente como “besouro rola-bosta”, procura a todo custo invadir a nossa residência. Buscam, ansiosos e persistentes, gretas nas portas e janelas que lhes permitam ganhar o interior da casa. Vêm atraídos pela luz. O gesto é fanático e suicida. Amanhã estarão todos mortos, geralmente de pernas pro ar, numa demonstração trágica do quanto lutaram pela vida na frieza da cerâmica. Embora saibamos que esses insetos não representam nenhum perigo à nossa saúde, nos sentimos incomodados com sua presença — eles, como kamikazes, chocam-se contra a parede, estatelam-se no chão, giram ruidosos em volta da lâmpada, tiram a nossa concentração, obrigam-nos a ficar de portas e janelas cerradas, e, vez ou outra, ouvimos o estalar de um deles sob a sola dos nossos calçados. Minha esposa, por pouco, não juntou um desses bichinhos frenéticos ao cozido de carne e batata. Para outros povos isso seria só um ingrediente a mais, mas não é o nosso caso. Disse que nos sentimos incomodados com a presença desses insetos. Para eles, com certeza, a recíproca é verdadeira. Aqui estamos nós, na divisa com uma reserva ambiental, trazendo incômodo e sedução fatal para esses pequenos seres em busca de acasalamento. Esse é o momento em que as larvas saem da terra, já como besouros, para se reproduzirem. Poucos indivíduos da espécie alcançarão, no entanto, o seu objetivo. Dizem as pesquisas que setenta por cento deles morrem, ficando a cargo dos trinta por cento que sobrevivem a responsabilidade da procriação e preservação da espécie. Sabendo disso, tento fazer a minha parte para ajudá-los: procuro sempre devolver os invasores à escuridão da noite, onde a luz artificial não funcione como armadilha. Sei que o gesto é meio inútil, alguns já nem têm mais forças para voar. Jogo fora, na verdade, seres sem vida. Como não posso ir dormir assim, cercado de cadáveres, procuro alívio para minha consciência na teoria darwinista da “seleção natural das espécies”, dando-me conta de que a natureza acha, assim, seu modo de se manter em equilíbrio. Geraldo Lima é escritor, dramaturgo e roteirista.

Escrito em estilo fluente e elegante, solidamente embasado em documentos, publicações e depoimentos — além de uma excelente iconografia — “Getúlio: Da Volta Pela Consagração Popular ao Suicídio (1945-1954)” é percorrido com o interesse de um thriller de ficção dramática