Opção cultural

Outro dia vi uma lista sobre as séries mais importantes de todos os tempos e nela constava "Smallville". Ora, se alguém que considera "Smallville" importante, eu precisava me pronunciar, porque poucas vezes uma série foi tão ruim quanto àquela do "somebody saaave me" [tenho certeza que você cantou isso mentalmente].

Pois bem. Decidi levar em consideração apenas dois critérios: relevância e qualidade de roteiro e de filmagem, sendo esta a razão pela qual o leitor não verá séries como "Friends" aqui [ok, os seis amigos tiveram uma grande influência no mundo dos seriados, porém, convenhamos, todo mundo assiste, mas ninguém leva aquilo a sério].

Sem mais explicações para o momento, vamos lá:

Star Trek

"Star Trek" foi exibida na década de 1960, em plena corrida espacial, e significou muito para o mundo das séries. A importância da obra de Gene Roddenberry é tão grande que serviu de inspiração para George Lucas criar Star Wars, uma das maiores sagas já vistas no cinema. Além disso, os caras "filmaram" teletransporte em 1966! Isso só não é mais incrível do que os efeitos de "Além da imaginação", clássico do final da década de 1950.

Família Soprano

"Star Trek" foi exibida na década de 1960, em plena corrida espacial, e significou muito para o mundo das séries. A importância da obra de Gene Roddenberry é tão grande que serviu de inspiração para George Lucas criar Star Wars, uma das maiores sagas já vistas no cinema. Além disso, os caras "filmaram" teletransporte em 1966! Isso só não é mais incrível do que os efeitos de "Além da imaginação", clássico do final da década de 1950.

Família Soprano

Quem nasceu na década de 1990 e se acostumou às séries dos anos 2000 provavelmente terá dificuldades em ver este clássico. Porém, ele deve figurar em todas as listas de melhores séries, além de ter a melhor abertura já feita.

Arquivo X

Quem nasceu na década de 1990 e se acostumou às séries dos anos 2000 provavelmente terá dificuldades em ver este clássico. Porém, ele deve figurar em todas as listas de melhores séries, além de ter a melhor abertura já feita.

Arquivo X

Outro clássico dos anos 1990. Existem inúmeras séries policiais (inúmeras!), mas esta é a única entre as mais bem avaliadas em todos os sites especializados. Não é a toa. Afinal, quem não viu "Arquivo X" não sabe o que é tensão.

House of Cards

Outro clássico dos anos 1990. Existem inúmeras séries policiais (inúmeras!), mas esta é a única entre as mais bem avaliadas em todos os sites especializados. Não é a toa. Afinal, quem não viu "Arquivo X" não sabe o que é tensão.

House of Cards

Nenhuma série sobre política merece tanto espaço quanto "House of Cards". E não só pela genial atuação Kevin Spacey como Frank Underwood, mas pela belíssima fotografia, pela fantástica trilha sonora e, sobretudo, pela indiscutível qualidade do roteiro. Sim, a série vale todos os adjetivos.

O que pouca gente sabe é que a série, embora seja um produto "original Netflix", não é original, ao pé da letra, mas uma releitura da série da BBC de mesmo nome lançada na década de 1990. A "House of Cards" da BBC foi exibida em três temporadas de quatro episódios cada e mostrava as tramas de Francis Urquhart (Ian Richardson) para alcançar o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, no lugar de Margaret Thatcher. Sim, a história é a mesma, só que na Inglaterra.

The Leftovers

Nenhuma série sobre política merece tanto espaço quanto "House of Cards". E não só pela genial atuação Kevin Spacey como Frank Underwood, mas pela belíssima fotografia, pela fantástica trilha sonora e, sobretudo, pela indiscutível qualidade do roteiro. Sim, a série vale todos os adjetivos.

O que pouca gente sabe é que a série, embora seja um produto "original Netflix", não é original, ao pé da letra, mas uma releitura da série da BBC de mesmo nome lançada na década de 1990. A "House of Cards" da BBC foi exibida em três temporadas de quatro episódios cada e mostrava as tramas de Francis Urquhart (Ian Richardson) para alcançar o cargo de primeiro-ministro da Grã-Bretanha, no lugar de Margaret Thatcher. Sim, a história é a mesma, só que na Inglaterra.

The Leftovers

Essa produção da HBO não é uma série policial, embora tenha um policial como protagonista; não é uma série religiosa, embora tenha o arrebatamento como tema principal; não é uma série sobrenatural, embora conte sempre acontecimentos nada naturais. A série caminha para a quarta temporada e quem acompanha entendeu pouco do que já ocorreu, mas continua ali, curioso. Esse é o mérito da série. "The Leftovers" é provavelmente a série mais humana que você irá assistir. Tão humana que embrulha o estômago. É por isso que ela está aqui.

Sherlock

Essa produção da HBO não é uma série policial, embora tenha um policial como protagonista; não é uma série religiosa, embora tenha o arrebatamento como tema principal; não é uma série sobrenatural, embora conte sempre acontecimentos nada naturais. A série caminha para a quarta temporada e quem acompanha entendeu pouco do que já ocorreu, mas continua ali, curioso. Esse é o mérito da série. "The Leftovers" é provavelmente a série mais humana que você irá assistir. Tão humana que embrulha o estômago. É por isso que ela está aqui.

Sherlock

Esta produção da BBC segue a genialidade e a sociopatia de seu próprio personagem principal, fantasticamente vivido por Benedict Cumberbatch. Na verdade, ninguém poderia encarnar a versão mais antipática de Sherlock Holmes e ainda conseguir cativar seu público. Não bastasse, ainda vemos Martin Freeman encarnando a, provavelmente, melhor versão de Watson já filmada; ele e Cumberbatc são uma boa dupla.

A série, que está na quarta temporada e segue o padrão da BBC de poucos episódios (três temporadas de três e uma de quatro), embora longos (média de 60 minutos), é um primor e vale as horas dispensadas.

Game of Thrones

Esta produção da BBC segue a genialidade e a sociopatia de seu próprio personagem principal, fantasticamente vivido por Benedict Cumberbatch. Na verdade, ninguém poderia encarnar a versão mais antipática de Sherlock Holmes e ainda conseguir cativar seu público. Não bastasse, ainda vemos Martin Freeman encarnando a, provavelmente, melhor versão de Watson já filmada; ele e Cumberbatc são uma boa dupla.

A série, que está na quarta temporada e segue o padrão da BBC de poucos episódios (três temporadas de três e uma de quatro), embora longos (média de 60 minutos), é um primor e vale as horas dispensadas.

Game of Thrones

Não, Game of Thrones (GoT) não é superestimada. A série é excelente: bem filmada, bom roteiro, linda fotografia, trilha sonora impecável e repleta de bons atores. Com GoT, a HBO elevou (e muito) o nível de produção de seriados — basta ver o que andam fazendo com "Westworld", que é muito boa, mas ainda não chegou lá. A verdade é que o mundo contemporâneo das séries é um antes de GoT e outro completamente diferente depois dele.

Breaking Bad

Não, Game of Thrones (GoT) não é superestimada. A série é excelente: bem filmada, bom roteiro, linda fotografia, trilha sonora impecável e repleta de bons atores. Com GoT, a HBO elevou (e muito) o nível de produção de seriados — basta ver o que andam fazendo com "Westworld", que é muito boa, mas ainda não chegou lá. A verdade é que o mundo contemporâneo das séries é um antes de GoT e outro completamente diferente depois dele.

Breaking Bad

Confesso que não assisti, mas li tanto a respeito na época do último episódio, que vale a pena colocar aqui. Afinal, são raras as séries de grande abrangência cujo final agrada à maioria absoluta dos fãs.

* As duas últimas séries da lista são revelações, pois nem só de "velharia" viverão os “binge-watchers”. Bem, estas duas são séries de apenas uma temporada e, se você ainda não viu, veja.

The People vs. O.J. Simpson

Confesso que não assisti, mas li tanto a respeito na época do último episódio, que vale a pena colocar aqui. Afinal, são raras as séries de grande abrangência cujo final agrada à maioria absoluta dos fãs.

* As duas últimas séries da lista são revelações, pois nem só de "velharia" viverão os “binge-watchers”. Bem, estas duas são séries de apenas uma temporada e, se você ainda não viu, veja.

The People vs. O.J. Simpson

Genial. Essa é a palavra para definir "The People vs. O.J. Simpson". O caso do jogador de futebol americano acusado de assassinar a ex-esposa marca a primeira temporada de American Crime Story, produzida pela FX. A história é fantástica, mas a forma como Ryan Murphy, Anthony Hemingway e John Singleton a filmaram é de tirar o fôlego. Não à toa, a série ganhou tudo no Emmy 2016.

Sem contar que o elenco é sensacional: Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson, John Travolta, Courtney B. Vance, Sterling K. Brown e David Schwimmer (sim, ele consegue fazer outro papel que não seja o eterno Ross, de "Friends". Aliás, ele está muito bem na série, vivendo Robert, o pai da então desconhecida família Kardashian).

11.22.63

Genial. Essa é a palavra para definir "The People vs. O.J. Simpson". O caso do jogador de futebol americano acusado de assassinar a ex-esposa marca a primeira temporada de American Crime Story, produzida pela FX. A história é fantástica, mas a forma como Ryan Murphy, Anthony Hemingway e John Singleton a filmaram é de tirar o fôlego. Não à toa, a série ganhou tudo no Emmy 2016.

Sem contar que o elenco é sensacional: Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson, John Travolta, Courtney B. Vance, Sterling K. Brown e David Schwimmer (sim, ele consegue fazer outro papel que não seja o eterno Ross, de "Friends". Aliás, ele está muito bem na série, vivendo Robert, o pai da então desconhecida família Kardashian).

11.22.63

O leitor com certeza conhece o streaming Netflix. E o Hulu? Não? É quase a mesma coisa. A única diferença é que o Hulu nasceu da junção de duas grandes cadeias televisivas dos EUA, a Fox e a NBC Universal, na tentativa de lucrar com o advento dos streamings. Bem, a nota de abertura foi só para dizer que é este streaming que produz "11.22.63", série do diretor J.J. Abrams (conhecido por "Lost". Nada a ver, amigos. Nada a ver). A série de uma só temporada trata do assassinato de J.F. Kennedy, ocorrido na data que dá título à série, e ainda reúne viagem no tempo e uma trama bem feita e magistralmente filmada. Merece lugar aqui.

Bônus:

Os Simpsons

O leitor com certeza conhece o streaming Netflix. E o Hulu? Não? É quase a mesma coisa. A única diferença é que o Hulu nasceu da junção de duas grandes cadeias televisivas dos EUA, a Fox e a NBC Universal, na tentativa de lucrar com o advento dos streamings. Bem, a nota de abertura foi só para dizer que é este streaming que produz "11.22.63", série do diretor J.J. Abrams (conhecido por "Lost". Nada a ver, amigos. Nada a ver). A série de uma só temporada trata do assassinato de J.F. Kennedy, ocorrido na data que dá título à série, e ainda reúne viagem no tempo e uma trama bem feita e magistralmente filmada. Merece lugar aqui.

Bônus:

Os Simpsons

Diga a verdade: nada supera "Os Simpsons".

Diga a verdade: nada supera "Os Simpsons".

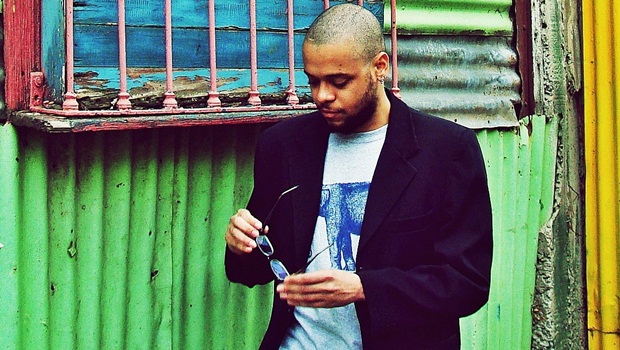

Filme de Barry Jenkins é uma pedrada na vidraça da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que foi acusada de racismo na última edição do Oscar

[caption id="attachment_87769" align="aligncenter" width="620"] "Moonlight" consegue, nos olhares e diálogos curtos, mas significativos, instigar a busca permanente pela essência do que é "viver" e "ser"[/caption]

"Quem é você, Chiron?". A pergunta que aparece no trecho final de "Moonlight: Sob a Luz do Luar" se arrasta pelas entrelinhas de todo o novo filme de Barry Jenkins, desde o começo. Mas as cenas iniciais não são sobre o protagonista Chiron.

Juan, vivido por Mahershala Ali, é um traficante de bairro que evita conflitos e não se orgulha do que faz. Na rotina de um dia qualquer é interrompido pela correria de crianças — o menor, fugindo do bullying, tenta evitar ataque dos maiores que o perseguem. Assim somos apresentados a Chiron: acuado, arisco, desconfiado. Apelido, "Little".

O filme acompanha três fases da vida do franzino "Little". A infância, período em que se afiniza à figura masculina de Juan e luta contra a violência viciada de sua mãe, que finge que educa e tem ciúmes de quem quer que se aproxime durante sua constante ausência; a adolescência, em que firma sua independência em relação à vida caótica da genitora, mas ainda não se posiciona firmemente perante a vida social na escola e na vizinhança; e a fase adulta, na qual ganha mais autonomia, toma posse de sua masculinidade e se escora no corpo forte e avantajado para se impor como traficante, mas que ainda não tem muita certeza sobre nada.

O filme aborda de forma genérica questões raciais, sexuais, sobre drogas e também abandono familiar. Mas não se esgota só nisso.

[relacionadas artigos="86358, 87306"]

Depois de muitos protestos Hollywood afora — inclusive na noite do 88° Oscar, no ano passado, em que Chris Rock vestiu a roupa de camaleão e subiu no muro para tentar desempenhar a diplomática missão de, ao mesmo tempo que receber e valorizar as críticas à falta de reconhecimento a artistas negros no mercado cinematográfico, promover uma reconciliação destes com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas — "Moonlight" é uma verdadeira pedrada na vidraça.

Indicado a oito categorias da maior premiação do cinema americano, mas injustificadamente não tão ouriçado quanto "La La Land", de Damien Chazelle, o filme conta com um elenco principal só de artistas negros. Além de Trevante Rhodes, estão no casting a cantora Janelle Monaé, Naomie Harris ("Mandela: O caminho para a liberdade"), Mahershala Ali ("Um Estado de Liberdade"), André Holland ("Selma") e Edson Jean ("Cães de Guerra"). Barry Jenkins conduz a locomotiva (dirigindo e roteirizando) demonstrando, de uma vez por todas, que a Academia não pode — e nem se quisesse, conseguiria — deixar passar batido o poder da cultura negra.

Aliás, aqui cabe uma observação importantíssima sobre o papel do filme em toda essa discussão sobre o reconhecimento do trabalho de artistas negros. Se você pegar os principais filmes americanos protagonizados por negros nos últimos anos, ou com um envolvimento mais direto desses artistas, dá para chegar facilmente à constatação de que a temática acaba se esgotando na luta pela igualdade, na denúncia ao preconceito e na retrospectiva histórica das conquistas negras (esse ano mesmo, temos em destaque "Estrelas além do tempo", "Loving", "Eu não sou seu negro" e "Um limite entre nós"). Não que devamos dar pouca importância a isso — de maneira alguma! É indispensável que a humanidade nunca se esqueça das atrocidades já cometidas em nome da supremacia branca, e que continue avançando na eliminação das desigualdades. Principalmente no já surrado território americano.

Mas há que se convir que a produção cinematográfica (e cultural, de maneira geral) não pode ficar restrita a essa temática — aliás, à temática alguma! A igualdade se alcança, também, na liberdade de explorar temáticas universais que estão lá, sempre existiram, mas que ainda perdem em urgência para temas mais profundos como a luta pela igualdade racial.

Assim é que Barry Jenkins consegue deixar um pouco de lado as mazelas advindas do preconceito racial e de gênero (ainda que não os abandone completamente — nem poderia, já que Chiron é um negro americano da década de 80, em plena descoberta de sua sexualidade) para permitir-se tratar de um tema universal: o "conhece-te a ti mesmo". O interessante é que, de forma inteligente, nas entrelinhas, ainda assim Barry nos joga essa verdade crua da busca pela igualdade: O Templo de Delfos também aconselha negros e homossexuais. Como não? Filmes "de negros" também podem falar sobre temáticas intimistas e universais de forma belíssima, sem desprezar todas as lutas coletivas.

Nesse contexto um pouco mais intimista, a beleza de "Moonlight" se revela em cada detalhe. Na trilha sonora meticulosamente inserida — delicada, melancólica, introspectiva. Na fotografia de cores frias, por vezes revelando a dureza do mundo contra o qual Chiron luta, e no qual quer se inserir. Nos olhares e diálogos curtos, mas significativos, instigando a busca permanente pela essência do que é "viver" e "ser".

No fundo, Chiron só quer se descobrir e ser aceito. Percebemos isso quando ele estranha o calor com o qual é recebido, inicialmente, por Juan e sua esposa Tereza. Se surpreende com a compreensão que depois vira beijo, oferecidos pelo melhor amigo. E, por fim, busca sofregamente por um colo, alguém que lhe compreenda sem julgamentos e lhe ofereça perspectivas, carinho, ligação. A rejeição está nos meandros da rotina comum.

"Sob a luz do luar, garotos negros ficam azuis", diz um dos diálogos. Azul de uma melancolia profunda e individual. Azul de ainda inexplorado, misterioso, quase lacônico. E azul de uma sensualidade latente. Assim se descobre Chiron. Assim se revela ao mundo, ansiando que alguém o descubra — e o acolha. Azul é a cor mais profunda.

João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG

"Moonlight" consegue, nos olhares e diálogos curtos, mas significativos, instigar a busca permanente pela essência do que é "viver" e "ser"[/caption]

"Quem é você, Chiron?". A pergunta que aparece no trecho final de "Moonlight: Sob a Luz do Luar" se arrasta pelas entrelinhas de todo o novo filme de Barry Jenkins, desde o começo. Mas as cenas iniciais não são sobre o protagonista Chiron.

Juan, vivido por Mahershala Ali, é um traficante de bairro que evita conflitos e não se orgulha do que faz. Na rotina de um dia qualquer é interrompido pela correria de crianças — o menor, fugindo do bullying, tenta evitar ataque dos maiores que o perseguem. Assim somos apresentados a Chiron: acuado, arisco, desconfiado. Apelido, "Little".

O filme acompanha três fases da vida do franzino "Little". A infância, período em que se afiniza à figura masculina de Juan e luta contra a violência viciada de sua mãe, que finge que educa e tem ciúmes de quem quer que se aproxime durante sua constante ausência; a adolescência, em que firma sua independência em relação à vida caótica da genitora, mas ainda não se posiciona firmemente perante a vida social na escola e na vizinhança; e a fase adulta, na qual ganha mais autonomia, toma posse de sua masculinidade e se escora no corpo forte e avantajado para se impor como traficante, mas que ainda não tem muita certeza sobre nada.

O filme aborda de forma genérica questões raciais, sexuais, sobre drogas e também abandono familiar. Mas não se esgota só nisso.

[relacionadas artigos="86358, 87306"]

Depois de muitos protestos Hollywood afora — inclusive na noite do 88° Oscar, no ano passado, em que Chris Rock vestiu a roupa de camaleão e subiu no muro para tentar desempenhar a diplomática missão de, ao mesmo tempo que receber e valorizar as críticas à falta de reconhecimento a artistas negros no mercado cinematográfico, promover uma reconciliação destes com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas — "Moonlight" é uma verdadeira pedrada na vidraça.

Indicado a oito categorias da maior premiação do cinema americano, mas injustificadamente não tão ouriçado quanto "La La Land", de Damien Chazelle, o filme conta com um elenco principal só de artistas negros. Além de Trevante Rhodes, estão no casting a cantora Janelle Monaé, Naomie Harris ("Mandela: O caminho para a liberdade"), Mahershala Ali ("Um Estado de Liberdade"), André Holland ("Selma") e Edson Jean ("Cães de Guerra"). Barry Jenkins conduz a locomotiva (dirigindo e roteirizando) demonstrando, de uma vez por todas, que a Academia não pode — e nem se quisesse, conseguiria — deixar passar batido o poder da cultura negra.

Aliás, aqui cabe uma observação importantíssima sobre o papel do filme em toda essa discussão sobre o reconhecimento do trabalho de artistas negros. Se você pegar os principais filmes americanos protagonizados por negros nos últimos anos, ou com um envolvimento mais direto desses artistas, dá para chegar facilmente à constatação de que a temática acaba se esgotando na luta pela igualdade, na denúncia ao preconceito e na retrospectiva histórica das conquistas negras (esse ano mesmo, temos em destaque "Estrelas além do tempo", "Loving", "Eu não sou seu negro" e "Um limite entre nós"). Não que devamos dar pouca importância a isso — de maneira alguma! É indispensável que a humanidade nunca se esqueça das atrocidades já cometidas em nome da supremacia branca, e que continue avançando na eliminação das desigualdades. Principalmente no já surrado território americano.

Mas há que se convir que a produção cinematográfica (e cultural, de maneira geral) não pode ficar restrita a essa temática — aliás, à temática alguma! A igualdade se alcança, também, na liberdade de explorar temáticas universais que estão lá, sempre existiram, mas que ainda perdem em urgência para temas mais profundos como a luta pela igualdade racial.

Assim é que Barry Jenkins consegue deixar um pouco de lado as mazelas advindas do preconceito racial e de gênero (ainda que não os abandone completamente — nem poderia, já que Chiron é um negro americano da década de 80, em plena descoberta de sua sexualidade) para permitir-se tratar de um tema universal: o "conhece-te a ti mesmo". O interessante é que, de forma inteligente, nas entrelinhas, ainda assim Barry nos joga essa verdade crua da busca pela igualdade: O Templo de Delfos também aconselha negros e homossexuais. Como não? Filmes "de negros" também podem falar sobre temáticas intimistas e universais de forma belíssima, sem desprezar todas as lutas coletivas.

Nesse contexto um pouco mais intimista, a beleza de "Moonlight" se revela em cada detalhe. Na trilha sonora meticulosamente inserida — delicada, melancólica, introspectiva. Na fotografia de cores frias, por vezes revelando a dureza do mundo contra o qual Chiron luta, e no qual quer se inserir. Nos olhares e diálogos curtos, mas significativos, instigando a busca permanente pela essência do que é "viver" e "ser".

No fundo, Chiron só quer se descobrir e ser aceito. Percebemos isso quando ele estranha o calor com o qual é recebido, inicialmente, por Juan e sua esposa Tereza. Se surpreende com a compreensão que depois vira beijo, oferecidos pelo melhor amigo. E, por fim, busca sofregamente por um colo, alguém que lhe compreenda sem julgamentos e lhe ofereça perspectivas, carinho, ligação. A rejeição está nos meandros da rotina comum.

"Sob a luz do luar, garotos negros ficam azuis", diz um dos diálogos. Azul de uma melancolia profunda e individual. Azul de ainda inexplorado, misterioso, quase lacônico. E azul de uma sensualidade latente. Assim se descobre Chiron. Assim se revela ao mundo, ansiando que alguém o descubra — e o acolha. Azul é a cor mais profunda.

João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG

“Febre de enxofre” propõe um jogo de espelhos, no qual obra e criador se fundem

Sérgio Tavares

Especial para o Jornal Opção

O mito do homem que sela um pacto com o diabo ganha uma releitura vertiginosa em “Febre de enxofre”, de Bruno Ribeiro. Tomando o clássico “Fausto”, de Johann Wolfgang von Goethe, como tábua de comparação, a estreia no romance do escritor mineiro radicado na Paraíba revisita algumas das composições que dão norte ao texto trágico do autor alemão: a procura desbragada por um sentido na vida, os excessos, a rivalidade entre o mundano e o etéreo, o desejo que se torna a contundência do amor. A única diferença está na recompensa. Não se trata de aprisionar a alma, mas o corpo, a matéria viva, esse invólucro de pele, carne, ossos e excreções.

A história tem início com uma despedida. Yuri Quirino, um poeta celebrado por seu primeiro livro, observa a namorada Luciana embarcar num avião com destino ao Rio de Janeiro, onde passará uma longa temporada. Ainda no aeroporto, abalado pelo frescor da separação, o personagem é abordado por um indivíduo estranho — “cabelos longos e negros, olhos e lábios finos, porcelana em forma de gente” — que se apresenta como Manuel di Paula, um fã, e afirma ter uma proposta de trabalho: escrever sua biografia. Para tanto, Quirino deveria se mudar para Buenos Aires, cidade natal do biografado, cuja mansão serviria de hospedagem. O trato também envolveria acerto financeiro.

“Não tenho tempo. Tem sim. Acho que não. O seu tempo é eterno, Yuri. Não te apresses. Não te apegues. O tempo caminha na sua direção”, altercam.

Apesar da insistência do desconhecido, o poeta decide voltar para Campina Grande, onde afoga suas mágoas na esbórnia, varando a madrugada entre a fauna local constituída por prostitutas, travestis, adictos e artistas. Num momento, está num cabaré; num outro, num lançamento de livro. Neste último, reencontra Malena, uma ex-amante, que agora namora um playboy dublê de poeta. Quirino transa com ela, transa com prostitutas, transa poesia e com travestis. Passa os dias bebendo com amigos, queimando o dinheiro que tem, enquanto não cola o rosto na tela do computador, chorando a saudade de Luciana em conversas via Skype.

Durante essa aventura hedonista, a figura misteriosa de di Paula é sempre uma sombra. Parece estar em todos os lugares, singrando o espaço-tempo, a fim de que o poeta o biografe. Chega, inclusive, a assediar Luciana, no Rio de Janeiro. Quirino continua o rechaçando o quanto pode, escorado na solidez complacente do pai. No entanto, quando a extravagância se revela uma jornada (quase fatal) de autodestruição, ele aceita o serviço e toma o avião rumo à Argentina.

A contextura dessa primeira parte se dá por meio de uma narrativa ágil, por vezes frenética, que muito lembra a carpintaria de autores como Luís Antônio Giron e, especialmente, Reinaldo Moraes. Blocos textuais que se conformam a partir de um vernáculo de transgressões e obscenidades, cujos significados transcendem o enredo. Neste caso, um exame sardônico da poesia contemporânea brasileira (“com a pós-modernidade, tudo é poesia) e da mercadização de autores de redes sociais que, na verdade, não passam de “paredes em branco”. Ribeiro desconstrói a forma, encavalando prosa linear e diálogos, abrindo apêndices, num ritmo que repercute a psiquê de seu protagonista. Achando um termo adequado na fala do próprio personagem, algo como “Beethoven dopado de LSD”.

Daí tem início a segunda metade, e o romance parece girar uma chave de contenção. Assim como acontece na parte dois de “Fausto”, a trama vai se enchendo de um clima mais velado, reduzindo o compasso e indicando outras intenções. O passado de di Paula (e, por conseguinte, o da sua família) vai sendo descoberto, tal uma história dentro da história (ou um fantasma dentro de um fantasma), na qual o autor propõe uma analogia entre não pertencimento e vampirismo. As referências também mudam: vão de Edgar Allan Poe (“A queda da casa de Usher”) a Julio Cortázar (“Casa tomada”). Ribeiro constrói uma viagem ao inferno, que é uma viagem pelo sentido identitário, pela literatura que avança contra a própria literatura para consumi-la e fazer, do seu livro, uma experiência anônima.

Com isso, o que se tem, afinal, é um jogo de espelhos confrontados cujos aços refletem o próprio autor. A quebra da barreira entre obra e criador, mostrando que a escrita nem sempre é uma maneira de expurgar demônios, mas também a chance de se fazer um pacto com o diabo.

Sérgio Tavares é jornalista e escritor, autor de “Cavala”, vencedor do Prêmio Sesc

Leia trechos do romance de Bruno Ribeiro:

TRECHO 1

Sérgio Tavares

Especial para o Jornal Opção

O mito do homem que sela um pacto com o diabo ganha uma releitura vertiginosa em “Febre de enxofre”, de Bruno Ribeiro. Tomando o clássico “Fausto”, de Johann Wolfgang von Goethe, como tábua de comparação, a estreia no romance do escritor mineiro radicado na Paraíba revisita algumas das composições que dão norte ao texto trágico do autor alemão: a procura desbragada por um sentido na vida, os excessos, a rivalidade entre o mundano e o etéreo, o desejo que se torna a contundência do amor. A única diferença está na recompensa. Não se trata de aprisionar a alma, mas o corpo, a matéria viva, esse invólucro de pele, carne, ossos e excreções.

A história tem início com uma despedida. Yuri Quirino, um poeta celebrado por seu primeiro livro, observa a namorada Luciana embarcar num avião com destino ao Rio de Janeiro, onde passará uma longa temporada. Ainda no aeroporto, abalado pelo frescor da separação, o personagem é abordado por um indivíduo estranho — “cabelos longos e negros, olhos e lábios finos, porcelana em forma de gente” — que se apresenta como Manuel di Paula, um fã, e afirma ter uma proposta de trabalho: escrever sua biografia. Para tanto, Quirino deveria se mudar para Buenos Aires, cidade natal do biografado, cuja mansão serviria de hospedagem. O trato também envolveria acerto financeiro.

“Não tenho tempo. Tem sim. Acho que não. O seu tempo é eterno, Yuri. Não te apresses. Não te apegues. O tempo caminha na sua direção”, altercam.

Apesar da insistência do desconhecido, o poeta decide voltar para Campina Grande, onde afoga suas mágoas na esbórnia, varando a madrugada entre a fauna local constituída por prostitutas, travestis, adictos e artistas. Num momento, está num cabaré; num outro, num lançamento de livro. Neste último, reencontra Malena, uma ex-amante, que agora namora um playboy dublê de poeta. Quirino transa com ela, transa com prostitutas, transa poesia e com travestis. Passa os dias bebendo com amigos, queimando o dinheiro que tem, enquanto não cola o rosto na tela do computador, chorando a saudade de Luciana em conversas via Skype.

Durante essa aventura hedonista, a figura misteriosa de di Paula é sempre uma sombra. Parece estar em todos os lugares, singrando o espaço-tempo, a fim de que o poeta o biografe. Chega, inclusive, a assediar Luciana, no Rio de Janeiro. Quirino continua o rechaçando o quanto pode, escorado na solidez complacente do pai. No entanto, quando a extravagância se revela uma jornada (quase fatal) de autodestruição, ele aceita o serviço e toma o avião rumo à Argentina.

A contextura dessa primeira parte se dá por meio de uma narrativa ágil, por vezes frenética, que muito lembra a carpintaria de autores como Luís Antônio Giron e, especialmente, Reinaldo Moraes. Blocos textuais que se conformam a partir de um vernáculo de transgressões e obscenidades, cujos significados transcendem o enredo. Neste caso, um exame sardônico da poesia contemporânea brasileira (“com a pós-modernidade, tudo é poesia) e da mercadização de autores de redes sociais que, na verdade, não passam de “paredes em branco”. Ribeiro desconstrói a forma, encavalando prosa linear e diálogos, abrindo apêndices, num ritmo que repercute a psiquê de seu protagonista. Achando um termo adequado na fala do próprio personagem, algo como “Beethoven dopado de LSD”.

Daí tem início a segunda metade, e o romance parece girar uma chave de contenção. Assim como acontece na parte dois de “Fausto”, a trama vai se enchendo de um clima mais velado, reduzindo o compasso e indicando outras intenções. O passado de di Paula (e, por conseguinte, o da sua família) vai sendo descoberto, tal uma história dentro da história (ou um fantasma dentro de um fantasma), na qual o autor propõe uma analogia entre não pertencimento e vampirismo. As referências também mudam: vão de Edgar Allan Poe (“A queda da casa de Usher”) a Julio Cortázar (“Casa tomada”). Ribeiro constrói uma viagem ao inferno, que é uma viagem pelo sentido identitário, pela literatura que avança contra a própria literatura para consumi-la e fazer, do seu livro, uma experiência anônima.

Com isso, o que se tem, afinal, é um jogo de espelhos confrontados cujos aços refletem o próprio autor. A quebra da barreira entre obra e criador, mostrando que a escrita nem sempre é uma maneira de expurgar demônios, mas também a chance de se fazer um pacto com o diabo.

Sérgio Tavares é jornalista e escritor, autor de “Cavala”, vencedor do Prêmio Sesc

Leia trechos do romance de Bruno Ribeiro:

TRECHO 1

¿O que há em minha boca sem dente? ¿Só abismo? Um labirinto de espelhos e dentro de cada reflexo uma luz contendo as Américas, milhões de olhos derretendo, as mulheres da nossa, minha vida, pedaços de cigarros, engrenagens rodando e violentando colossos, três milhões e quatrocentos e quatorze padres loucos invocando Lúcifer para destruírem o totalitarismo do filho Jesus Cristo, desertos equiláteros deslizando pelas gengivas pútridas, longos cabelos negros tornando-se uma só química capilar, nervos de aço, um tumor no cu, cancro mole, pai comendo vinte e duas garçonetes da cidade natal que não lembro mais o nome, a menina que disse que me esperava, ela nos espera, um redemoinho de poetas, um dinossauro em decomposição, sombras me perseguindo, a pobreza em forma concreta: é um mar sem água, e finalmente vi, vimos, minha, nossa morte; no rosto dele, em meu rosto, poeta, coagulam tripa e picos na veia, eu sou aquilo que todos conhecem e temem, admiram e odeiam, dentro das galáxias reproduzem meu nome, na minha boca eu gargarejo escritores e cuspo gênios, eu sou os pingos da chuva que deslizam pelo corpo humano, a projeção do passado, a metafísica do cão, a máquina sem capital, a luz branca do inferno, o deslizar de todas as fezes do mundo: você. ¿O que você fez? Perguntei. Ele tirou a campânula do meu peito, uma fumaça subiu, ele disse: você está pronto. ¿Pronto? Sim, você está pronto para escrever a biografia de Manuel di Paula, poeta. Sentia uma vertigem sem fim, tombava dentro da minha própria constituição humana: perdido. Amanhã começamos. Beatriz o levará até seu quarto. Fui para o meu quarto em ziguezague. Beatriz sorriu, escreveu em um papel buenas nochese saiu. Dormi. Dia seguinte, respirei e fui conhecer essa cidade que não era uma cidade, era uma hecatombe de mim mesmo. De nós. Não havia mais retorno.

TRECHO 2

¿Sabe o que ela disse para mim antes de partir para o Rio de Janeiro? Estávamos no aeroporto, sozinhos, de mãos dadas. Minutos depois eu conheceria este puto do Manuel di Paula, mas neste momento, lhe juro, eu sabia que suas palavras eram verdadeiras, sabia. Yuri, ela disse e sua voz era firme, ¿você parou pra pensar em sua fraqueza? Eu parei para pensar na minha. Não importa, mas sou instável, oscilante, sei que você odeia isso, ¿mas sabe por que você odeia? Porque você tem medo do futuro. Você calcula cada passo, pois tem medo de cair, você teme as feridas e para isso criou uma carranca de certezas; você clama por aí que é cheio de cortes e que são elas que fazem você ser o escritor celebridade underground que é; falácia. O escritor em você nasceu do medo. Você teme tanto que escreve, difere sombras no papel, reproduz um grito seco que nunca poderia ter saído de ti, mas transborda da caneta; ¿sabe por que te amo? Porque você é um homem cheio de medos e são eles que fazem de você tão cheio de paixão e vontade; pois um homem com medo é um homem que não perde tempo, é alguém que precisa planejar tudo antes que seja tarde, é intenso por vida; você vive como se sempre fosse tarde, estou atrasado é seu dizer favorito, mesmo que não esteja; a pulsação no seu peito passa para o meu e aqui estamos; minha oscilação e dúvida nada mais são do que uma defesa contra sua loucura. Sem meus cuidados, nós estaríamos mortos, Yuri. Minha tensão, pilha, voz grave, nervosismo, ansiedade, não chegam perto do que passa no seu corpo, no interior de ti; a curvatura do seu demônio-bicho toma o aeroporto, toma João Pessoa, toma é tudo, é tão forte que um dia vai ganhar vida, vai comer gente ao redor, universo, galáxia, mastigar o próprio Deus e Diabo; eu conheço esse bicho, Yuri, nunca o vi, mas conheço. Eu não tenho medo dele, posso senti-lo com sua boca de eco, posso escutá-lo e não tema, pois estamos juntos, é sua loucura que me incentiva a ser forte e é minha ansiedade que o incentiva a ser um protetor e é seu medo que me incentiva a ser dura e é minha paralisação que o torna ativo; eu vejo você, Yuri. Eu poderia ter voltado de diversas maneiras para a Paraíba, amorosa, romanticazinha, mimada, mas não temos tempo para isso, algo maior do que nós está pairando no ar: o seu bicho, Yuri, é dele que tô falando. E é dele que você precisa cuidar. Agora saiba: eu quero você e estarei do seu lado; você pode ver meu bicho também, ¿não pode? Por isso que nunca seremos capazes de nos esquecermos... E você imaginou que eu voltaria como relâmpago, daqueles kamikazes que se imortalizam no céu na forma de cicatriz. Não. Eu retornei tormenta, daquelas que puxam tudo para o ralo, inundando qualquer rastro de rua.

TRECHO 3

¿E é amor? Aquela arma apontada no peito. ¿E é dor? Interrompo a traveco e em meio a gritos enlouquecidos, eu digo: nunca rime amor com dor, caralho. Já disse, ¿não disse? Disse menino, oxe, fique calmo. É difícil ter inspiração, a gente não somo artista não. ¿Calmo? ¿Vocês pensam com o intestino? ¿E a novinha? ¿Não veio hoje? As duas travecos ficam caladas. Nós três estávamos em uma das casinhas barrocas que ficam na frente da rodoviária velha. Locais que são tomados de conta por velhinhas rugosas que cobram dez reais a hora em um quarto. Cafetinas antigas, daquelas que pariam menino como se cagassem. O quarto fedia a estragado; cama de casal no chão e uma mesa de centro. Papéis e jornais enfeitavam o espaço; nós sentávamos na cama e escrevíamos com as canetas que eu trazia de casa. Elas arregalaram os olhos e começaram a me escutar. Poesia, queridas, fiquei de pé, é se perder em território linguístico. Já diria o infeliz Octavio Paz, “somos filhos do romantismo alemão”, filhos dessa ideia da inspiração, da luz no poeta, o abençoado das palavras, ora não, não existe essa abominação. Antes os verdadeiros pioneiros do século XIX, o simbolismo, a decadência, somos nós; Rimbaud, Mallarmé e Baudelaire, antes este último nome, o primeiro dos malditos e modernos. Aqui para vocês, uma cópia de Flores do Mal... Leiam e, na próxima classe, digam o que acharam. Digam da maneira de vocês, mas digam. Já diria Baudelaire, “ser sempre poeta, incluso na prosa”, atrevo a dizer, agora citando Yuri Quirino - eu próprio, caso não saibam - ser sempre poeta incluso na vida. E vocês, assim como eu, são poetas na vida. A ruptura é um retorno às origens e o dia-a-dia de vocês é pura ruptura. Vocês têm o que, mas não tem o como. Mas ter o que é mais importante do que o como. O que há de estudantes de literatura preenchidos pelo como não há como contabilizar, são bilhões, trilhões, e nenhum deles tem o que, o que, o que, ¿o que vou contar? Nada. Baudelaire vivia atrás do que, bebendo putas e comendo vinhos. Rimbaud abandonou tudo, ainda ninfeto, para virar traficante na África. ¿E Artaud? ¿Que viveu sua própria obra transgressiva, respirando utopia e vomitando manifestos dilacerados e falidos? Eles tinham vida, amores, cheios de que, atravessados pelo como, resultando a mistura em dinamite lapidada. ¿O que deve morrer para a escrita surgir? Matar amores, gente, cotidiano, trabalho, algo deve tombar. Dissecar a linguagem e jogá-la em cima do cadáver, só assim a poesia pura renascerá. Repitam comigo: ¿O que deve morrer para a escrita surgir? As duas ficam sem jeito. Começo a pular e grito: repitam. Elas repetem: ¿O que deve morrer para a escrita surgir? Você, eu aponto para a travesti de peruca loira, escreva uma poesia agora, sem pensar em métrica ou rima, assassine o soneto: escreva algo envolvendo morte, isso mesmo, quero algo com efeito poético e que carregue finitude. Ela pisca os olhos freneticamente, empolgada, pega a caneta, pensa por alguns segundos e começa a escrever.

TRECHO 4

A depressão vinha. Luciana não foi exclusividade, com Malena também teve distância no relacionamento. Desde pequeno, em Minas Gerais, após mudanças e mais mudanças de cidades, eu lutei contra a dor do adeus. Sinto-me feito aqueles soldados traumatizados do Vietnã, ao invés de crises sobre cadáveres, tenho crises de amor. Não há como produzir dessa maneira, sabendo que a mulher que você tanto quer está em outro lugar. Nunca consegui concretizar um relacionamento normal, sempre teve barreiras em forma de bueiros, longos e negros, tão afastados das minhas mãos que nem conseguiria medir quilometragem. Fecho o notebook e não respondo o recado de Luciana. Preso em Campina Grande, sem trabalho, sem escrever, sem nada. Meu pai é um bom homem, vem até minha casa e diz que pagará o aluguel, mas que não rola de ser assim para sempre. Sei que você é poeta, filho, ele diz, sei que você ganhou prêmios, mas porra, vai trabalhar, cacete. E eu abaixo a cabeça. Observo a varanda, três andares, no máximo conseguiria ficar aleijado. Tentar se matar e fracassar é uma das coisas mais patéticas do universo, a outra são as coisas que dizemos quando estamos amando. Ou seja, eu estava próximo de ser o maior patético do universo. Crise de gente branca é deplorável. Decido dar uma volta pelo meu bairro, Catolé, e vejo o quanto cresceu. Agora tem prédios onde havia barro, tudo desenvolve, cresce dentro do ecossistema das moradias humanas, prolifera feito barata e não existe remédio que as extermine. Agora é obra diariamente, gritos de pedreiro, assovios, movimento, tudo indo para frente. Agora é imobiliária, martelo, trator, pastilhas, argamassa, base, mão, capacete, madeira, capital, investimento, e só sei que tudo mudou. As coisas evoluem, os corpos não. Movimento é vida.

TRECHO 5

O idoso disse que quando o pai foi encontrado morto, a cidade passou por um momento de horror. A filha do prefeito estava grávida e, quando foi parir, teve uma criança sem cabeça e braço. O bebê nasceu vivo, chorava, ria, vivia: ninguém sabia como, mas era possível escutar seu choro reverberando por toda a cidade; os médicos tentaram encontrar os membros dentro da vagina da mulher, mas não havia nada, literalmente nada; o bebê sem cabeça e braço chorava sem parar, assombrando a todos da cidade. Até que o marido da mulher matou o filho e foi preso. Cinco dias depois, o marido foi encontrado em sua cela transformado em um bode vermelho: os policiais o mataram e jogaram a carcaça do animal no rio; dois dias depois, o rio estava vermelho; as plantações deixaram de crescer; os alimentos apodreceram; chovia pregos diariamente; a maioria da população se mudou para a capital, e os que ficaram tiveram que passar por uma temporada terrível e escassa de comida, pois tudo apodrecia. Os moradores das cabanas enlouqueceram e muitos se mataram e outros imploravam ajuda a Deus. Todos os bebês nascidos neste período vinham com alguma deficiência, a maioria nascia com demência ou com alguma parte do corpo faltando. Bebês decapitados e insanos foram se infestando pela cidade de Tigre; maridos bodes, mulheres perdendo os dentes e se tornando ninfomaníacas, bandidos se transformando em ratos, chuvas ácidas toda quinta-feira e eventuais terremotos e trovões de sangue; a maldição cessou quando a mansão caiu no Delta do Rio Paraná; o idoso não sabe a data em que isso aconteceu, perguntei o ano ao menos, mas ele virou as costas e pediu para eu esquecer essas coisas: a família di Paula viveu em todos os séculos, dias, anos, não tem um dia para isso, só há esquecimento e é o que se deve fazer, ele disse em castelhano e fechou a porta envelhecida da sua casa. Manuel di Paula carrega séculos de trevas em suas costas, uma maldição familiar, uma herança que o aterroriza até hoje. E também aterroriza a todos nós que aqui resistimos e escrevemos o que restou do todo.

¿O que há em minha boca sem dente? ¿Só abismo? Um labirinto de espelhos e dentro de cada reflexo uma luz contendo as Américas, milhões de olhos derretendo, as mulheres da nossa, minha vida, pedaços de cigarros, engrenagens rodando e violentando colossos, três milhões e quatrocentos e quatorze padres loucos invocando Lúcifer para destruírem o totalitarismo do filho Jesus Cristo, desertos equiláteros deslizando pelas gengivas pútridas, longos cabelos negros tornando-se uma só química capilar, nervos de aço, um tumor no cu, cancro mole, pai comendo vinte e duas garçonetes da cidade natal que não lembro mais o nome, a menina que disse que me esperava, ela nos espera, um redemoinho de poetas, um dinossauro em decomposição, sombras me perseguindo, a pobreza em forma concreta: é um mar sem água, e finalmente vi, vimos, minha, nossa morte; no rosto dele, em meu rosto, poeta, coagulam tripa e picos na veia, eu sou aquilo que todos conhecem e temem, admiram e odeiam, dentro das galáxias reproduzem meu nome, na minha boca eu gargarejo escritores e cuspo gênios, eu sou os pingos da chuva que deslizam pelo corpo humano, a projeção do passado, a metafísica do cão, a máquina sem capital, a luz branca do inferno, o deslizar de todas as fezes do mundo: você. ¿O que você fez? Perguntei. Ele tirou a campânula do meu peito, uma fumaça subiu, ele disse: você está pronto. ¿Pronto? Sim, você está pronto para escrever a biografia de Manuel di Paula, poeta. Sentia uma vertigem sem fim, tombava dentro da minha própria constituição humana: perdido. Amanhã começamos. Beatriz o levará até seu quarto. Fui para o meu quarto em ziguezague. Beatriz sorriu, escreveu em um papel buenas nochese saiu. Dormi. Dia seguinte, respirei e fui conhecer essa cidade que não era uma cidade, era uma hecatombe de mim mesmo. De nós. Não havia mais retorno.

TRECHO 2

¿Sabe o que ela disse para mim antes de partir para o Rio de Janeiro? Estávamos no aeroporto, sozinhos, de mãos dadas. Minutos depois eu conheceria este puto do Manuel di Paula, mas neste momento, lhe juro, eu sabia que suas palavras eram verdadeiras, sabia. Yuri, ela disse e sua voz era firme, ¿você parou pra pensar em sua fraqueza? Eu parei para pensar na minha. Não importa, mas sou instável, oscilante, sei que você odeia isso, ¿mas sabe por que você odeia? Porque você tem medo do futuro. Você calcula cada passo, pois tem medo de cair, você teme as feridas e para isso criou uma carranca de certezas; você clama por aí que é cheio de cortes e que são elas que fazem você ser o escritor celebridade underground que é; falácia. O escritor em você nasceu do medo. Você teme tanto que escreve, difere sombras no papel, reproduz um grito seco que nunca poderia ter saído de ti, mas transborda da caneta; ¿sabe por que te amo? Porque você é um homem cheio de medos e são eles que fazem de você tão cheio de paixão e vontade; pois um homem com medo é um homem que não perde tempo, é alguém que precisa planejar tudo antes que seja tarde, é intenso por vida; você vive como se sempre fosse tarde, estou atrasado é seu dizer favorito, mesmo que não esteja; a pulsação no seu peito passa para o meu e aqui estamos; minha oscilação e dúvida nada mais são do que uma defesa contra sua loucura. Sem meus cuidados, nós estaríamos mortos, Yuri. Minha tensão, pilha, voz grave, nervosismo, ansiedade, não chegam perto do que passa no seu corpo, no interior de ti; a curvatura do seu demônio-bicho toma o aeroporto, toma João Pessoa, toma é tudo, é tão forte que um dia vai ganhar vida, vai comer gente ao redor, universo, galáxia, mastigar o próprio Deus e Diabo; eu conheço esse bicho, Yuri, nunca o vi, mas conheço. Eu não tenho medo dele, posso senti-lo com sua boca de eco, posso escutá-lo e não tema, pois estamos juntos, é sua loucura que me incentiva a ser forte e é minha ansiedade que o incentiva a ser um protetor e é seu medo que me incentiva a ser dura e é minha paralisação que o torna ativo; eu vejo você, Yuri. Eu poderia ter voltado de diversas maneiras para a Paraíba, amorosa, romanticazinha, mimada, mas não temos tempo para isso, algo maior do que nós está pairando no ar: o seu bicho, Yuri, é dele que tô falando. E é dele que você precisa cuidar. Agora saiba: eu quero você e estarei do seu lado; você pode ver meu bicho também, ¿não pode? Por isso que nunca seremos capazes de nos esquecermos... E você imaginou que eu voltaria como relâmpago, daqueles kamikazes que se imortalizam no céu na forma de cicatriz. Não. Eu retornei tormenta, daquelas que puxam tudo para o ralo, inundando qualquer rastro de rua.

TRECHO 3

¿E é amor? Aquela arma apontada no peito. ¿E é dor? Interrompo a traveco e em meio a gritos enlouquecidos, eu digo: nunca rime amor com dor, caralho. Já disse, ¿não disse? Disse menino, oxe, fique calmo. É difícil ter inspiração, a gente não somo artista não. ¿Calmo? ¿Vocês pensam com o intestino? ¿E a novinha? ¿Não veio hoje? As duas travecos ficam caladas. Nós três estávamos em uma das casinhas barrocas que ficam na frente da rodoviária velha. Locais que são tomados de conta por velhinhas rugosas que cobram dez reais a hora em um quarto. Cafetinas antigas, daquelas que pariam menino como se cagassem. O quarto fedia a estragado; cama de casal no chão e uma mesa de centro. Papéis e jornais enfeitavam o espaço; nós sentávamos na cama e escrevíamos com as canetas que eu trazia de casa. Elas arregalaram os olhos e começaram a me escutar. Poesia, queridas, fiquei de pé, é se perder em território linguístico. Já diria o infeliz Octavio Paz, “somos filhos do romantismo alemão”, filhos dessa ideia da inspiração, da luz no poeta, o abençoado das palavras, ora não, não existe essa abominação. Antes os verdadeiros pioneiros do século XIX, o simbolismo, a decadência, somos nós; Rimbaud, Mallarmé e Baudelaire, antes este último nome, o primeiro dos malditos e modernos. Aqui para vocês, uma cópia de Flores do Mal... Leiam e, na próxima classe, digam o que acharam. Digam da maneira de vocês, mas digam. Já diria Baudelaire, “ser sempre poeta, incluso na prosa”, atrevo a dizer, agora citando Yuri Quirino - eu próprio, caso não saibam - ser sempre poeta incluso na vida. E vocês, assim como eu, são poetas na vida. A ruptura é um retorno às origens e o dia-a-dia de vocês é pura ruptura. Vocês têm o que, mas não tem o como. Mas ter o que é mais importante do que o como. O que há de estudantes de literatura preenchidos pelo como não há como contabilizar, são bilhões, trilhões, e nenhum deles tem o que, o que, o que, ¿o que vou contar? Nada. Baudelaire vivia atrás do que, bebendo putas e comendo vinhos. Rimbaud abandonou tudo, ainda ninfeto, para virar traficante na África. ¿E Artaud? ¿Que viveu sua própria obra transgressiva, respirando utopia e vomitando manifestos dilacerados e falidos? Eles tinham vida, amores, cheios de que, atravessados pelo como, resultando a mistura em dinamite lapidada. ¿O que deve morrer para a escrita surgir? Matar amores, gente, cotidiano, trabalho, algo deve tombar. Dissecar a linguagem e jogá-la em cima do cadáver, só assim a poesia pura renascerá. Repitam comigo: ¿O que deve morrer para a escrita surgir? As duas ficam sem jeito. Começo a pular e grito: repitam. Elas repetem: ¿O que deve morrer para a escrita surgir? Você, eu aponto para a travesti de peruca loira, escreva uma poesia agora, sem pensar em métrica ou rima, assassine o soneto: escreva algo envolvendo morte, isso mesmo, quero algo com efeito poético e que carregue finitude. Ela pisca os olhos freneticamente, empolgada, pega a caneta, pensa por alguns segundos e começa a escrever.

TRECHO 4

A depressão vinha. Luciana não foi exclusividade, com Malena também teve distância no relacionamento. Desde pequeno, em Minas Gerais, após mudanças e mais mudanças de cidades, eu lutei contra a dor do adeus. Sinto-me feito aqueles soldados traumatizados do Vietnã, ao invés de crises sobre cadáveres, tenho crises de amor. Não há como produzir dessa maneira, sabendo que a mulher que você tanto quer está em outro lugar. Nunca consegui concretizar um relacionamento normal, sempre teve barreiras em forma de bueiros, longos e negros, tão afastados das minhas mãos que nem conseguiria medir quilometragem. Fecho o notebook e não respondo o recado de Luciana. Preso em Campina Grande, sem trabalho, sem escrever, sem nada. Meu pai é um bom homem, vem até minha casa e diz que pagará o aluguel, mas que não rola de ser assim para sempre. Sei que você é poeta, filho, ele diz, sei que você ganhou prêmios, mas porra, vai trabalhar, cacete. E eu abaixo a cabeça. Observo a varanda, três andares, no máximo conseguiria ficar aleijado. Tentar se matar e fracassar é uma das coisas mais patéticas do universo, a outra são as coisas que dizemos quando estamos amando. Ou seja, eu estava próximo de ser o maior patético do universo. Crise de gente branca é deplorável. Decido dar uma volta pelo meu bairro, Catolé, e vejo o quanto cresceu. Agora tem prédios onde havia barro, tudo desenvolve, cresce dentro do ecossistema das moradias humanas, prolifera feito barata e não existe remédio que as extermine. Agora é obra diariamente, gritos de pedreiro, assovios, movimento, tudo indo para frente. Agora é imobiliária, martelo, trator, pastilhas, argamassa, base, mão, capacete, madeira, capital, investimento, e só sei que tudo mudou. As coisas evoluem, os corpos não. Movimento é vida.

TRECHO 5

O idoso disse que quando o pai foi encontrado morto, a cidade passou por um momento de horror. A filha do prefeito estava grávida e, quando foi parir, teve uma criança sem cabeça e braço. O bebê nasceu vivo, chorava, ria, vivia: ninguém sabia como, mas era possível escutar seu choro reverberando por toda a cidade; os médicos tentaram encontrar os membros dentro da vagina da mulher, mas não havia nada, literalmente nada; o bebê sem cabeça e braço chorava sem parar, assombrando a todos da cidade. Até que o marido da mulher matou o filho e foi preso. Cinco dias depois, o marido foi encontrado em sua cela transformado em um bode vermelho: os policiais o mataram e jogaram a carcaça do animal no rio; dois dias depois, o rio estava vermelho; as plantações deixaram de crescer; os alimentos apodreceram; chovia pregos diariamente; a maioria da população se mudou para a capital, e os que ficaram tiveram que passar por uma temporada terrível e escassa de comida, pois tudo apodrecia. Os moradores das cabanas enlouqueceram e muitos se mataram e outros imploravam ajuda a Deus. Todos os bebês nascidos neste período vinham com alguma deficiência, a maioria nascia com demência ou com alguma parte do corpo faltando. Bebês decapitados e insanos foram se infestando pela cidade de Tigre; maridos bodes, mulheres perdendo os dentes e se tornando ninfomaníacas, bandidos se transformando em ratos, chuvas ácidas toda quinta-feira e eventuais terremotos e trovões de sangue; a maldição cessou quando a mansão caiu no Delta do Rio Paraná; o idoso não sabe a data em que isso aconteceu, perguntei o ano ao menos, mas ele virou as costas e pediu para eu esquecer essas coisas: a família di Paula viveu em todos os séculos, dias, anos, não tem um dia para isso, só há esquecimento e é o que se deve fazer, ele disse em castelhano e fechou a porta envelhecida da sua casa. Manuel di Paula carrega séculos de trevas em suas costas, uma maldição familiar, uma herança que o aterroriza até hoje. E também aterroriza a todos nós que aqui resistimos e escrevemos o que restou do todo.

Festival, que teve recorde de filmes brasileiros participantes, terminou sem nenhum prêmio para o Brasil, que novamente usou festivais internacionais para protestos

[caption id="attachment_87613" align="aligncenter" width="620"] "Sobre Corpo e Alma", da cineasta Ildikó Enyedi, venceu o Urso de Ouro de melhor filme[/caption]

Rui Martins

Especial para o Jornal Opção, de Berlim

O estranho filme húngaro "Sobre Corpo e Alma", da cineasta Ildikó Enyedi, no qual um homem e uma mulher têm o mesmo sonho, embora não se conheçam e só trabalhem no mesmo lugar, ganhou o Urso de Ouro de melhor filme no Festival Internacional de Cinema de Berlim.

Os sonhos ocorrem numa floresta. Maria, controladora da qualidade da carne bovina e da presença de gordura num matadouro moderno, sonha ser um alce fêmea; Endre, o patrão do matadouro sonha ser o alce macho.

[relacionadas artigos="87126, 87441, 87225"]

Essa coincidência de relações entre eles e o casal de alces intriga uma psicóloga, que descobre que ambos sonham a mesma coisa — uma atração entre os animais, que se aproximam, mas não copulam. Informados pela psicóloga, ambos passam a se perguntar sobre os sonhos da noite anterior, se aproximam e chegam a dormir no mesmo quarto, a pretexto de conferir os sonhos.

Maria tem tudo de uma mulher fria, solitária, que, mesmo na cantina, procura ficar só para comer. Tem tudo de uma frígida, que vê pornografia por curiosidade e não para se excitar. Endre procura entrar nesse mundo frio e reservado.

Esse mesmo tema de mulher frígida ou com problemas de relacionamento sexual surgiu no filme romeno "Ana Meu Amor", revelando ser provavelmente uma consequência do isolamento das pessoas na sociedade moderna.

O Urso de Prata do Grande Prêmio do Júri foi para o filme do cineasta franco-senegalês Alain Gomis, "Félicité", nome de uma mulher congolesa em Kinshasa, que canta num bar e cujo filho motoqueiro sofre um acidente e perde uma perna. Entre cantos e músicas, perda de emprego, falta de dinheiro para tratar do filho, Félicité, cujo nome quer dizer felicidade, se mantém forte, decidida, lutadora, social e exuberante, nada tendo a ver com a Maria apagada e fria do filme Urso de Ouro.

O terceiro prêmio pela ordem de importância, é o Urso de Prata Prêmio Alfred Bauer para filmes que trazem alguma inovação. No caso, o filme da polonesa "Agnieszka Holland", cujo título "A Pista" consiste numa trama entre policial e naturalista, envolvendo uma engenheira aposentada, Duszejko, vivendo numa região montanhosa perto da fronteira com a República Checa.

Vidrada em astrologia, ela garante poder dizer a data de sua morte, com base na data do seu nascimento e signo astral. Bem na moda, ela é vegetariana e não suporta temporadas de caçadores, carnívoros em geral e muito menos quem mata cachorro para medir a pontaria. Por isso, fotos de caçadores com seus troféus podem se transformar num guia para assassinatos em série, cometidos discretamente e de maneira orgânica e biológica.

O Urso de Prata de melhor direção foi para o filme o "Outro lado da Esperança", dirigido pelo finlandês Aki Kaurismaki, no qual o papel principal é de um sírio clandestino acolhido por um dono de restaurante, enquanto a Finlândia se alinha entre os países sem solidariedade.

O Urso de Prata de melhor interpretação feminina foi para a coreana Kim Min-hee, no filme "Sozinha de Noite na Praia", de Hong Sangsoo.

O Urso de Prata de melhor interpretação masculina foi para Georg Friedrich, no papel de um pai numa viagem pelas montanhas desertas norueguesas, junto com o filho que o detesta por ter se separado da mãe. Filme "Noites Claras", de Thomas Arslan.

O Urso de Prata do melhor roteiro foi para Sebastian Lelio e Gonzalo Maza, pelo filme transgênero "Uma Mulher Fantástica", de Sebastian Lelio, com a transsexual Daniela Vega.

O Urso de Ouro para o melhor curta-metragem foi para o cineasta português Diogo Costa Amarante com o filme "Cidade Pequena". O filme "Pendular", de Julia Murat, ganhou o prêmio da crítica internacional FIPRESCI. Como previmos, os filmes brasileiros não ganharam nenhum prêmio, nem os oficiais dos júris independentes.

Depois das manifestações político-partidárias em Cannes, Locarno e agora em Berlim, fica nossa sugestão para os cineastas e atores brasileiros suspenderem essas iniciativas que vão se tornando ridículas e, se continuarem, acabarão virando piada. Deixem o manifesto, as faixas e os slogans para quando o filme ganhar algum prêmio, não antes. Não utilizem pretextos políticos para chamar atenção sobre seus filmes.

Rui Martins esteve em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

"Sobre Corpo e Alma", da cineasta Ildikó Enyedi, venceu o Urso de Ouro de melhor filme[/caption]

Rui Martins

Especial para o Jornal Opção, de Berlim

O estranho filme húngaro "Sobre Corpo e Alma", da cineasta Ildikó Enyedi, no qual um homem e uma mulher têm o mesmo sonho, embora não se conheçam e só trabalhem no mesmo lugar, ganhou o Urso de Ouro de melhor filme no Festival Internacional de Cinema de Berlim.

Os sonhos ocorrem numa floresta. Maria, controladora da qualidade da carne bovina e da presença de gordura num matadouro moderno, sonha ser um alce fêmea; Endre, o patrão do matadouro sonha ser o alce macho.

[relacionadas artigos="87126, 87441, 87225"]

Essa coincidência de relações entre eles e o casal de alces intriga uma psicóloga, que descobre que ambos sonham a mesma coisa — uma atração entre os animais, que se aproximam, mas não copulam. Informados pela psicóloga, ambos passam a se perguntar sobre os sonhos da noite anterior, se aproximam e chegam a dormir no mesmo quarto, a pretexto de conferir os sonhos.

Maria tem tudo de uma mulher fria, solitária, que, mesmo na cantina, procura ficar só para comer. Tem tudo de uma frígida, que vê pornografia por curiosidade e não para se excitar. Endre procura entrar nesse mundo frio e reservado.

Esse mesmo tema de mulher frígida ou com problemas de relacionamento sexual surgiu no filme romeno "Ana Meu Amor", revelando ser provavelmente uma consequência do isolamento das pessoas na sociedade moderna.

O Urso de Prata do Grande Prêmio do Júri foi para o filme do cineasta franco-senegalês Alain Gomis, "Félicité", nome de uma mulher congolesa em Kinshasa, que canta num bar e cujo filho motoqueiro sofre um acidente e perde uma perna. Entre cantos e músicas, perda de emprego, falta de dinheiro para tratar do filho, Félicité, cujo nome quer dizer felicidade, se mantém forte, decidida, lutadora, social e exuberante, nada tendo a ver com a Maria apagada e fria do filme Urso de Ouro.

O terceiro prêmio pela ordem de importância, é o Urso de Prata Prêmio Alfred Bauer para filmes que trazem alguma inovação. No caso, o filme da polonesa "Agnieszka Holland", cujo título "A Pista" consiste numa trama entre policial e naturalista, envolvendo uma engenheira aposentada, Duszejko, vivendo numa região montanhosa perto da fronteira com a República Checa.

Vidrada em astrologia, ela garante poder dizer a data de sua morte, com base na data do seu nascimento e signo astral. Bem na moda, ela é vegetariana e não suporta temporadas de caçadores, carnívoros em geral e muito menos quem mata cachorro para medir a pontaria. Por isso, fotos de caçadores com seus troféus podem se transformar num guia para assassinatos em série, cometidos discretamente e de maneira orgânica e biológica.

O Urso de Prata de melhor direção foi para o filme o "Outro lado da Esperança", dirigido pelo finlandês Aki Kaurismaki, no qual o papel principal é de um sírio clandestino acolhido por um dono de restaurante, enquanto a Finlândia se alinha entre os países sem solidariedade.

O Urso de Prata de melhor interpretação feminina foi para a coreana Kim Min-hee, no filme "Sozinha de Noite na Praia", de Hong Sangsoo.

O Urso de Prata de melhor interpretação masculina foi para Georg Friedrich, no papel de um pai numa viagem pelas montanhas desertas norueguesas, junto com o filho que o detesta por ter se separado da mãe. Filme "Noites Claras", de Thomas Arslan.

O Urso de Prata do melhor roteiro foi para Sebastian Lelio e Gonzalo Maza, pelo filme transgênero "Uma Mulher Fantástica", de Sebastian Lelio, com a transsexual Daniela Vega.

O Urso de Ouro para o melhor curta-metragem foi para o cineasta português Diogo Costa Amarante com o filme "Cidade Pequena". O filme "Pendular", de Julia Murat, ganhou o prêmio da crítica internacional FIPRESCI. Como previmos, os filmes brasileiros não ganharam nenhum prêmio, nem os oficiais dos júris independentes.

Depois das manifestações político-partidárias em Cannes, Locarno e agora em Berlim, fica nossa sugestão para os cineastas e atores brasileiros suspenderem essas iniciativas que vão se tornando ridículas e, se continuarem, acabarão virando piada. Deixem o manifesto, as faixas e os slogans para quando o filme ganhar algum prêmio, não antes. Não utilizem pretextos políticos para chamar atenção sobre seus filmes.

Rui Martins esteve em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

Buscando reagir à “perda de qualidade” na poesia brasileira, observável na passagem da geração de 1930 para a geração de 1945, o Concretismo revelou-se um movimento catastrófico

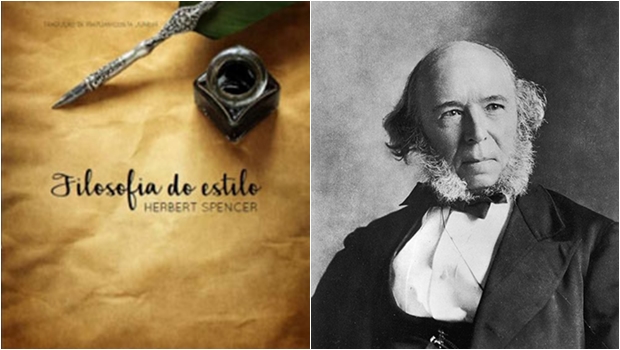

Com tradução de Irapuan Costa Junior, publicada pela Cânone Editorial em 2016, o público brasileiro tem agora acesso a uma das reflexões mais importantes sobre a linguagem, elaborada pelo filósofo Herbert Spencer

Em 19 de janeiro de 2017, comemora-se cem anos do nascimento de Carson McCullers , a escritora estadunidense que retratou a solidão humana com tragicidade, compaixão e senso de humor

Com extrema violência, filme fez críticos dizerem que não levariam seus filhos

[caption id="attachment_87443" align="aligncenter" width="620"] Hugh Jackman volta ao papel que o consagrou e diz ter gostado deste que será seu último filme como Logan, o Wolverine[/caption]

Rui Martins

Especial para o Jornal Opção, de Berlim

No Festival Internacional de Cinema de Berlim não há só filmes de arte. Desta vez, foi um blockbuster (filmes de alto custo de produção e rendimento destinados ao grande público) americano que encerrou a principal mostra, a da Competição Internacional, mas sem dela participar.

"Logan" é o terceiro filme da série criada e dirigida por James Mangold, especialista em super heróis. Tem um enorme sucesso de bilheteria, principalmente junto ao público jovem, tanto que o cinema exibido para a crítica e a sala reservada para a coletiva ficaram lotados.

[relacionadas artigos="87301, 86888"]

O filme mostra Logan, um mutante dotado de extraordinária força e resistência, mas vivendo, na maturidade, uma vida comum de chofer de táxi e ligado ao álcool.

Embora não tendo pretensões políticas, o filme mostra algumas coincidências. É uma mexicana que vai pedir ajuda a Logan, pois uma adolescente, Laura, está ameaçada e deve ser levada para a fronteira com o Canadá. Laura é mutante, também com capacidades especiais, uma verdadeira arma de guerra. Perto da fronteira canadense vive um grupo de adolescentes com os mesmos poderes, criados pelo mesmo programa, e agora ameaçados de extinção.

O filme, já destinado nos EUA a um público maior de 18 anos, tem cenas de grande violência, o que levou um dos críticos a afirmar que não levaria sua filha para ver, criando um certo constrangimento. Ao mesmo tempo, diante da presença de adolescentes que participam das lutas e mortes, perguntou o crítico como James Mangold via o uso de atores menores em filmes de extrema violência.

Mangold argumenta que, embora a limitação da idade dos espectadores para maiores de 18 anos, limite também a bilheteria, tem um efeito positivo: o realizador e sua equipe podem fazer o filme com maior liberdade, sem a preocupação do que poderia causar tal cena de violência numa criança menor. Em outras palavras, essa preocupação com cenas de violências passa a ser dos pais, ele tem outra preocupação: a de fazer um bom filme do gênero.

Quanto às crianças participando do filme, Mangold disse não se confundir as cenas do cinema com o visto no local das filmagens. A percepção é outra e, nas pausas de filmagens, as crianças eram tratadas com a maior atenção e afeto, tendo havido muitos jogos e entretenimento nas longas pausas sem entrar em cena.

O ator Hugh Jackman (Logan) desconhece esse tipo de preocupação, pois afirma que ao chegar aos 80 anos, irá dar aos seus netos esse terceiro filme da série por considerá-lo o melhor e o mais bem acabado. Para ele, as histórias de super heróis são uma maneira de se sair do cotidiano humano.

Mangold contou ser um viciado em histórias em quadrinhos desde a adolescência, fontes de inspiração para seus filmes.

Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

Hugh Jackman volta ao papel que o consagrou e diz ter gostado deste que será seu último filme como Logan, o Wolverine[/caption]

Rui Martins

Especial para o Jornal Opção, de Berlim

No Festival Internacional de Cinema de Berlim não há só filmes de arte. Desta vez, foi um blockbuster (filmes de alto custo de produção e rendimento destinados ao grande público) americano que encerrou a principal mostra, a da Competição Internacional, mas sem dela participar.

"Logan" é o terceiro filme da série criada e dirigida por James Mangold, especialista em super heróis. Tem um enorme sucesso de bilheteria, principalmente junto ao público jovem, tanto que o cinema exibido para a crítica e a sala reservada para a coletiva ficaram lotados.

[relacionadas artigos="87301, 86888"]

O filme mostra Logan, um mutante dotado de extraordinária força e resistência, mas vivendo, na maturidade, uma vida comum de chofer de táxi e ligado ao álcool.

Embora não tendo pretensões políticas, o filme mostra algumas coincidências. É uma mexicana que vai pedir ajuda a Logan, pois uma adolescente, Laura, está ameaçada e deve ser levada para a fronteira com o Canadá. Laura é mutante, também com capacidades especiais, uma verdadeira arma de guerra. Perto da fronteira canadense vive um grupo de adolescentes com os mesmos poderes, criados pelo mesmo programa, e agora ameaçados de extinção.

O filme, já destinado nos EUA a um público maior de 18 anos, tem cenas de grande violência, o que levou um dos críticos a afirmar que não levaria sua filha para ver, criando um certo constrangimento. Ao mesmo tempo, diante da presença de adolescentes que participam das lutas e mortes, perguntou o crítico como James Mangold via o uso de atores menores em filmes de extrema violência.

Mangold argumenta que, embora a limitação da idade dos espectadores para maiores de 18 anos, limite também a bilheteria, tem um efeito positivo: o realizador e sua equipe podem fazer o filme com maior liberdade, sem a preocupação do que poderia causar tal cena de violência numa criança menor. Em outras palavras, essa preocupação com cenas de violências passa a ser dos pais, ele tem outra preocupação: a de fazer um bom filme do gênero.

Quanto às crianças participando do filme, Mangold disse não se confundir as cenas do cinema com o visto no local das filmagens. A percepção é outra e, nas pausas de filmagens, as crianças eram tratadas com a maior atenção e afeto, tendo havido muitos jogos e entretenimento nas longas pausas sem entrar em cena.

O ator Hugh Jackman (Logan) desconhece esse tipo de preocupação, pois afirma que ao chegar aos 80 anos, irá dar aos seus netos esse terceiro filme da série por considerá-lo o melhor e o mais bem acabado. Para ele, as histórias de super heróis são uma maneira de se sair do cotidiano humano.

Mangold contou ser um viciado em histórias em quadrinhos desde a adolescência, fontes de inspiração para seus filmes.

Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

Filme de Marcelo Gomes não encontrou o desejado ouro no Festival de Berlim, mas deu uma contribuição importante ao resgatar a figura do negro na história brasileira

[caption id="attachment_85634" align="aligncenter" width="620"] "Joaquim" mostra com clareza que o negro participou ativamente da revolta contra Portugal[/caption]

Rui Martins

Especial para o Jornal Opção, de Berlim

Joaquim, o personagem principal do filme brasileiro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, não achou o ouro tão desejado pelo colonizador português. Marcelo Gomes, o realizador, também não. Mas o filme tem um filão precioso: o de incorporar a presença negra, no relato do episódio histórico daquela que seria a primeira tentativa de rebelião contra Portugal.

[relacionadas artigos="87301, 87225"]

Geralmente, quando se fala em libertação brasileira da colonização portuguesa, são esquecidos os escravos, submetidos tanto aos portugueses quanto aos brasileiros da elite branca em formação. Ao criar a figura imaginária de Preta, a mulher por quem se apaixonara Joaquim, Marcelo Gomes, criou na condição da escrava que Joaquim não podia comprar o fator detonador da revolta de Tiradentes.

Como costuma ocorrer, as explicações e mesmo um certo debate do realizador com a crítica, na tradicional entrevista coletiva posterior à exibição do filme, completaram a compreensão de alguns aspectos da nossa colonização, não muito claros no filme. Durante algumas dezenas de minutos, o filme se perde no garimpo do ouro, tornando-se mesmo um documentário desnecessário.

Marcelo Gomes, na apresentação do filme, descreveu a colonização portuguesa com uma das piores, provocando explicações contrárias de um crítico de origem eritreia, que enumerou os excessos cometidos pelos italianos contra as populações africanas. A própria produtora portuguesa e um crítico português reagiram contra à má catalogação dos colonizadores portugueses. Na verdade, não existiram bons ou menos maus colonizadores, tanto espanhóis, holandeses, ingleses, italianos como franceses tratavam os colonizados como seres inferiores, igualando-se, embora de maneiras diversas, nas suas políticas e crueldades.

Convido o leitor a ouvir o anexo em MP3, de minha declaração e da resposta de Marcelo Gomes, durante a entrevista coletiva sobre a participação do negro no processo da independência brasileira:

[playlist images="false" artists="false" ids="87379"]

Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

"Joaquim" mostra com clareza que o negro participou ativamente da revolta contra Portugal[/caption]

Rui Martins

Especial para o Jornal Opção, de Berlim

Joaquim, o personagem principal do filme brasileiro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, não achou o ouro tão desejado pelo colonizador português. Marcelo Gomes, o realizador, também não. Mas o filme tem um filão precioso: o de incorporar a presença negra, no relato do episódio histórico daquela que seria a primeira tentativa de rebelião contra Portugal.

[relacionadas artigos="87301, 87225"]

Geralmente, quando se fala em libertação brasileira da colonização portuguesa, são esquecidos os escravos, submetidos tanto aos portugueses quanto aos brasileiros da elite branca em formação. Ao criar a figura imaginária de Preta, a mulher por quem se apaixonara Joaquim, Marcelo Gomes, criou na condição da escrava que Joaquim não podia comprar o fator detonador da revolta de Tiradentes.

Como costuma ocorrer, as explicações e mesmo um certo debate do realizador com a crítica, na tradicional entrevista coletiva posterior à exibição do filme, completaram a compreensão de alguns aspectos da nossa colonização, não muito claros no filme. Durante algumas dezenas de minutos, o filme se perde no garimpo do ouro, tornando-se mesmo um documentário desnecessário.

Marcelo Gomes, na apresentação do filme, descreveu a colonização portuguesa com uma das piores, provocando explicações contrárias de um crítico de origem eritreia, que enumerou os excessos cometidos pelos italianos contra as populações africanas. A própria produtora portuguesa e um crítico português reagiram contra à má catalogação dos colonizadores portugueses. Na verdade, não existiram bons ou menos maus colonizadores, tanto espanhóis, holandeses, ingleses, italianos como franceses tratavam os colonizados como seres inferiores, igualando-se, embora de maneiras diversas, nas suas políticas e crueldades.

Convido o leitor a ouvir o anexo em MP3, de minha declaração e da resposta de Marcelo Gomes, durante a entrevista coletiva sobre a participação do negro no processo da independência brasileira:

[playlist images="false" artists="false" ids="87379"]

Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

Não é de espantar que o movimento Holliness e o surgimento de seitas pentecostais, bem como seu correlato católico, a Renovação Carismática, promovam espetaculares sessões de cura e libertação e forneçam os modelos culturais seja do entusiasmo divino, seja do furor diabólico

[caption id="attachment_87361" align="alignleft" width="620"] Detalhe do quadro "Sabá das Bruxas" (1746), de Francisco Goya[/caption]

Philippe Sartin

Especial para o Jornal Opção

Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. (Lucas, 8: 33)

1.

A possessão pelo demônio no mundo Ocidental (sobretudo nos meios católicos), tal como hoje a conhecemos, é uma formação cultural típica dos séculos XVI e XVII – a época da “caça às bruxas” –, período no qual o número de casos reportados (seja de indivíduos atormentados, seja de possessões coletivas) foi inaudito. Mais que um fenômeno quantitativo, todavia, as feições que adquiriu em meio a crises confessionais, acusações de bruxaria, neuroses sexuais em conventos e psicopatologias reais tornaram-no o símbolo de um mundo controvertido: a carne convulsiva das endemoninhadas (na expressão de Michel Foucault), desdenhada pelos iluministas como tola superstição e desencantada, já no século XIX, pelo racionalismo psiquiátrico (e psicanalítico), teima em oferecer-se aos olhos da modernidade no escuro dos porões de igreja, ou das salas de cinema. O mundo das reformas e revoluções – que, afinal, é o nosso mundo – não pode ainda prescindir deste fenômeno misterioso, relutante e incompreendido, que insistimos, tolamente, em chamar de “medieval”.

[caption id="attachment_87368" align="alignleft" width="300"]

Detalhe do quadro "Sabá das Bruxas" (1746), de Francisco Goya[/caption]

Philippe Sartin

Especial para o Jornal Opção

Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. (Lucas, 8: 33)

1.

A possessão pelo demônio no mundo Ocidental (sobretudo nos meios católicos), tal como hoje a conhecemos, é uma formação cultural típica dos séculos XVI e XVII – a época da “caça às bruxas” –, período no qual o número de casos reportados (seja de indivíduos atormentados, seja de possessões coletivas) foi inaudito. Mais que um fenômeno quantitativo, todavia, as feições que adquiriu em meio a crises confessionais, acusações de bruxaria, neuroses sexuais em conventos e psicopatologias reais tornaram-no o símbolo de um mundo controvertido: a carne convulsiva das endemoninhadas (na expressão de Michel Foucault), desdenhada pelos iluministas como tola superstição e desencantada, já no século XIX, pelo racionalismo psiquiátrico (e psicanalítico), teima em oferecer-se aos olhos da modernidade no escuro dos porões de igreja, ou das salas de cinema. O mundo das reformas e revoluções – que, afinal, é o nosso mundo – não pode ainda prescindir deste fenômeno misterioso, relutante e incompreendido, que insistimos, tolamente, em chamar de “medieval”.

[caption id="attachment_87368" align="alignleft" width="300"] "Jesus exorciza geraseno" | Iluminura medieval[/caption]