Opção cultural

Depois do grandioso e questionável Sonic Highways (2014), banda reconhece bandas que influenciaram formação musical do grupo e lança um disco impactante

“Carta a um Jovem Cientista”, de Edward Wilson, é essencial para pessoas que queiram se dedicar à ciência, seja na Academia, nos Institutos de Pesquisa, ou nas indústrias

Após se render à pornografia, na década de 1970, o faroeste brasileiro bateu em retirada. Nos últimos anos, entretanto, vem reaparecendo cautelosamente

Episódio envolvendo a exposição no museu do Santander Cultural de Porto Alegre (RS) mostra que, no Brasil atual, a capacidade de fazer perguntas e averiguar detalhes está sendo gradativamente obnubilada por atitudes irascíveis, o que impede avaliações criteriosas

É somente com o uso do poder imaginativo que a Poesia pode se fazer presença e presente

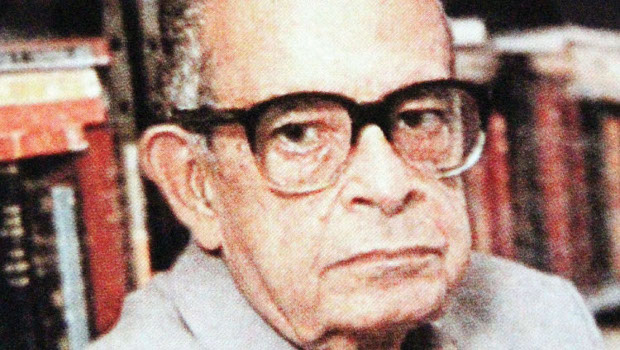

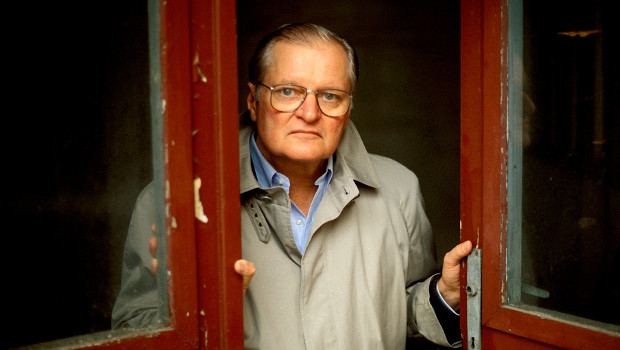

[caption id="attachment_105199" align="aligncenter" width="620"] Crítico literário Franklin de Oliveira (1916 - 2000)[/caption]

Creio ter sido o emérito e temido crítico – ao tempo em que esses existiam e eram temidos! – Temístocles Linhares quem primeiro me chamou a atenção para o fato de que ler poesia exige aprendizado especial. De um de seus livros magistrais “Diálogos sobre a poesia brasileira” (1976) fiz-me interlocutor silencioso por momentos e debatedor, declamador, noutros, concorde ou discorde ao conteúdo, mas sempre aprendendo muito.

Porém, há de ser sob a ótica de outro velho crítico dos rodapés à antiga, do erudito autodidata Franklin de Oliveira, que hei de escrever meu primeiro artigo sobre Poesia neste espaço. Há 17 anos o Brasil perdia esse grande pensador – o acadêmico, erudito, mas nada academicista - Franklin de Oliveira (1916-2000).

Batizado como José Ribamar de Oliveira Franklin da Costa, nasceu em São Luís do Maranhão em 12 de março de 1916, onde passou a infância e o início da juventude. Desde cedo, trabalhou para a imprensa, mas sua vocação de estudioso, de erudito mesmo (embora sem títulos acadêmicos), veio da valiosa biblioteca que lhe abriram José Neves de Andrade e Antônio Lopes; das recomendações de leitura de Nascimento Moraes, Rubem Almeida e Clarindo Santiago e, nas artes plásticas, aprendeu sobretudo com Rubens Damasceno.

Deixou uma porção de bons livros, dos quais destaco "A fantasia exata" (ensaios de literatura e música); "Viola d´amore" (idem); e o incontornável "Literatura e civilização" (1978).

No Rio de Janeiro, a partir de 1938, Franklin se firmou como redator e editor de jornais como A Notícia, Correio da manhã - onde se alternava com Otto Maria Carpeaux no rodízio da coluna de crítica literária e musical. Foi assessor político do governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola, a quem serviu como colaborador, conselheiro e amigo; tendo sido ao final da vida redator de O Globo e colaborador da Folha de São Paulo.

Definindo-se como "um homem ao qual a tempestade não dá folga, Franklin de Oliveira achava que não remar contra a maré é falta de caráter. E da vida só espera não morrer na cama que - dizia - é lugar de amar", Franklin é destes homens que fazem falta à crítica de rodapé impressa e digital, tal como a figura gigantesca (e ímpar) de Otto Maria Carpeaux, com quem Franklin chegou a se revezar no mesmo espaço jornalístico, escrevendo sobre literatura e música; deixou-nos a figura professoral, porém do mestre, quase um monge educador.

Assim, é como se eu o visse sentado na redação do Correio da Manhã “quando aparece na redação, surgido de torna-viagem” seu chefe, o sr. Paulo Bittencourt e lhe diz: “Aproveitei estes dias de Araxá para ler um livro que deveria ter lido há quarenta anos”. O livro: “Civilização do Renascimento na Itália”, editado em Sttutgart, em 1860. Estava o editor e crítico Franklin vivendo o ano do centenário do famoso livro de Jacob Burckhardt. Mas, deixemos de lado por ora Burckhardt, para voltar ao tema, pois com alguns parágrafos já vou consumindo boa parte da paciência do leitor.

Em “A fantasia exata”, Franklin de Oliveira busca nos ensinamentos de Ernst Cassirer as bases para afirmar que “a região na qual a atividade do espírito é a mais alta atividade franqueada ao próprio espírito, é a da linguagem. Aquelas ´inumeráveis realidades vivas que Rodin viu na pedra, também Cassirer as surpreendeu na linguagem. Como os mármores de Rodin, pedras onde, segundo Rilke, tudo é simultâneo e desperto...” Daí não podemos como leitores esquecermo-nos, adverte Oliveira, que “a linguagem, a arte e a religião integram o universo simbólico no qual se move o homem”.

É somente com o uso do poder imaginativo que a Poesia pode se fazer presença e presente. “Este poder é privilégio do artista, ser que pensa da forma pela qual o homem comum sonha. Assim, ideal, hispânico, ´gitano`, Federico Garcia Lorca pode escrever para sempre Verde que te quiero verde. ”

Não por acaso, no I Colóquio de Poesia Goiana, realizado na Universidade Federal de Goiás, ouvi de um colega poeta, o brilhante Edmar Guimarães (autor de “Caderno” e “Águas de Claudel”) a definição mais singela e uma das mais convincentes sobre o fazer poético – ele, Edmar que deve ser leitor de Rilke disse: “penso num poema como se olhasse para uma pedra que pode ser esculpida”.

No evento citado, onde pude conhecer e rever poetas conhecidos e famosos (como Gilberto Mendonça Teles e Heleno Godoy), fiquei sabendo do esforço de formar leitores que um grupo de denodados professores tem feito junto às escolas de Goiás. A missão é civilizatória: “investir na leitura, compartilhando experiências de ensino e pesquisa por meio de eventos e de publicações”, é o que move a “Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia, coordenada pela professora doutora Goiandira Ortiz de Camargo.

Em “Trilhas na formação do jovem leitor: imaginários sociais e cidadania” (Cânone, 2015), Goiandira Ortiz afirma que “a literatura, especialmente a poesia, exige um modo de ler que o contexto atual dificulta com sua velocidade de comunicação, de apelos visuais e ruídos, jogando o sujeito para fora de si, não permitindo tempo-espaço para uma disponibilidade de silêncio interior”.

Somente esse “silêncio interior”, esse mutismo pensante, essas meditações, em meio às turbulências do mundo hodierno, só o silêncio, dizia, pode nos conceder o dom e a graça de ler e fazer poesia – em meio ao furacão midiático. Em um livro de 1989, depois traduzido ao português em 2010, o filósofo Vilém Flusser[1] alerta para os desgastes que a tecnologia e a pressa das rotinas no mundo poderiam impor não só à Poesia mas à Escrita em geral. Ele diz:

Crítico literário Franklin de Oliveira (1916 - 2000)[/caption]

Creio ter sido o emérito e temido crítico – ao tempo em que esses existiam e eram temidos! – Temístocles Linhares quem primeiro me chamou a atenção para o fato de que ler poesia exige aprendizado especial. De um de seus livros magistrais “Diálogos sobre a poesia brasileira” (1976) fiz-me interlocutor silencioso por momentos e debatedor, declamador, noutros, concorde ou discorde ao conteúdo, mas sempre aprendendo muito.

Porém, há de ser sob a ótica de outro velho crítico dos rodapés à antiga, do erudito autodidata Franklin de Oliveira, que hei de escrever meu primeiro artigo sobre Poesia neste espaço. Há 17 anos o Brasil perdia esse grande pensador – o acadêmico, erudito, mas nada academicista - Franklin de Oliveira (1916-2000).

Batizado como José Ribamar de Oliveira Franklin da Costa, nasceu em São Luís do Maranhão em 12 de março de 1916, onde passou a infância e o início da juventude. Desde cedo, trabalhou para a imprensa, mas sua vocação de estudioso, de erudito mesmo (embora sem títulos acadêmicos), veio da valiosa biblioteca que lhe abriram José Neves de Andrade e Antônio Lopes; das recomendações de leitura de Nascimento Moraes, Rubem Almeida e Clarindo Santiago e, nas artes plásticas, aprendeu sobretudo com Rubens Damasceno.

Deixou uma porção de bons livros, dos quais destaco "A fantasia exata" (ensaios de literatura e música); "Viola d´amore" (idem); e o incontornável "Literatura e civilização" (1978).

No Rio de Janeiro, a partir de 1938, Franklin se firmou como redator e editor de jornais como A Notícia, Correio da manhã - onde se alternava com Otto Maria Carpeaux no rodízio da coluna de crítica literária e musical. Foi assessor político do governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola, a quem serviu como colaborador, conselheiro e amigo; tendo sido ao final da vida redator de O Globo e colaborador da Folha de São Paulo.

Definindo-se como "um homem ao qual a tempestade não dá folga, Franklin de Oliveira achava que não remar contra a maré é falta de caráter. E da vida só espera não morrer na cama que - dizia - é lugar de amar", Franklin é destes homens que fazem falta à crítica de rodapé impressa e digital, tal como a figura gigantesca (e ímpar) de Otto Maria Carpeaux, com quem Franklin chegou a se revezar no mesmo espaço jornalístico, escrevendo sobre literatura e música; deixou-nos a figura professoral, porém do mestre, quase um monge educador.

Assim, é como se eu o visse sentado na redação do Correio da Manhã “quando aparece na redação, surgido de torna-viagem” seu chefe, o sr. Paulo Bittencourt e lhe diz: “Aproveitei estes dias de Araxá para ler um livro que deveria ter lido há quarenta anos”. O livro: “Civilização do Renascimento na Itália”, editado em Sttutgart, em 1860. Estava o editor e crítico Franklin vivendo o ano do centenário do famoso livro de Jacob Burckhardt. Mas, deixemos de lado por ora Burckhardt, para voltar ao tema, pois com alguns parágrafos já vou consumindo boa parte da paciência do leitor.

Em “A fantasia exata”, Franklin de Oliveira busca nos ensinamentos de Ernst Cassirer as bases para afirmar que “a região na qual a atividade do espírito é a mais alta atividade franqueada ao próprio espírito, é a da linguagem. Aquelas ´inumeráveis realidades vivas que Rodin viu na pedra, também Cassirer as surpreendeu na linguagem. Como os mármores de Rodin, pedras onde, segundo Rilke, tudo é simultâneo e desperto...” Daí não podemos como leitores esquecermo-nos, adverte Oliveira, que “a linguagem, a arte e a religião integram o universo simbólico no qual se move o homem”.

É somente com o uso do poder imaginativo que a Poesia pode se fazer presença e presente. “Este poder é privilégio do artista, ser que pensa da forma pela qual o homem comum sonha. Assim, ideal, hispânico, ´gitano`, Federico Garcia Lorca pode escrever para sempre Verde que te quiero verde. ”

Não por acaso, no I Colóquio de Poesia Goiana, realizado na Universidade Federal de Goiás, ouvi de um colega poeta, o brilhante Edmar Guimarães (autor de “Caderno” e “Águas de Claudel”) a definição mais singela e uma das mais convincentes sobre o fazer poético – ele, Edmar que deve ser leitor de Rilke disse: “penso num poema como se olhasse para uma pedra que pode ser esculpida”.

No evento citado, onde pude conhecer e rever poetas conhecidos e famosos (como Gilberto Mendonça Teles e Heleno Godoy), fiquei sabendo do esforço de formar leitores que um grupo de denodados professores tem feito junto às escolas de Goiás. A missão é civilizatória: “investir na leitura, compartilhando experiências de ensino e pesquisa por meio de eventos e de publicações”, é o que move a “Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia, coordenada pela professora doutora Goiandira Ortiz de Camargo.

Em “Trilhas na formação do jovem leitor: imaginários sociais e cidadania” (Cânone, 2015), Goiandira Ortiz afirma que “a literatura, especialmente a poesia, exige um modo de ler que o contexto atual dificulta com sua velocidade de comunicação, de apelos visuais e ruídos, jogando o sujeito para fora de si, não permitindo tempo-espaço para uma disponibilidade de silêncio interior”.

Somente esse “silêncio interior”, esse mutismo pensante, essas meditações, em meio às turbulências do mundo hodierno, só o silêncio, dizia, pode nos conceder o dom e a graça de ler e fazer poesia – em meio ao furacão midiático. Em um livro de 1989, depois traduzido ao português em 2010, o filósofo Vilém Flusser[1] alerta para os desgastes que a tecnologia e a pressa das rotinas no mundo poderiam impor não só à Poesia mas à Escrita em geral. Ele diz:

“(...)com a hegemonia do alfabeto, essa associação estreita do pensamento à língua, entende-se majoritariamente por "poesia" um jogo com a linguagem cuja estratégia é aumentar criativamente o universo da língua. Esse universo é aprofundado poeticamente devido à manipulação de palavras e frases, à modulação de funções da língua, a um jogo com o significado das palavras e das frases, a modulações rítmicas e melódicas dos fonemas. Poesia, nesse sentido, é qualquer fonte da qual a língua sempre nasce renovada, e precisamente em qualquer literatura, ou seja, também nos textos científicos, filosóficos e políticos, e não apenas nos 'poéticos'. As reflexões anteriores sugerem que a poesia, ao contrário da imitação, tomará caminhos até agora inimagináveis, especificamente os caminhos que se abrem graças à introdução de aparelhos e aos seus respectivos novos códigos. As imagens se desligarão de suas funções imitativa e mimética e vão se tornar poéticas, criadoras. Esse poder poético já está claramente evidente, por exemplo, em filmes, vídeos e imagens sintéticas. Contudo, no que diz respeito à poesia, no sentido de jogo de linguagem, parece que o acesso à nova cultura está atravancado: pois ela se vê vinculada ao escrever alfabético.”O pensador tcheco-brasileiro continua advertindo que deveríamos, diante do advento de novas tecnologias, repensar a poesia, pois: “à primeira vista, parece como se pudesse haver também jogos de linguagem não alfabéticos. Os aparelhos não podem, pois, brincar com a língua tanto quanto com as imagens e os tons musicais? Não pode, pois, haver, além de imagens e músicas eletrônicas, poesia eletrônica? É possível pensar programas que movimentem os aparelhos para uma modulação linguística automática a superar de longe, em termos de força poética, as modulações alfabéticas. Uma programação de tal ordem poderia libertar a poesia alfabética de seu atual cárcere elitista e, tendo em vista o declínio do alfabeto, levá-la a uma oralidade cada vez mais poderosa e refinada. Caso essa estratégia pudesse ser adotada poderíamos esperar por salmos e epopeias como os de Davi e as de Homero, mas em novos níveis. Uma nova canção poderia ser entoada ao Senhor.” Ora, para Flusser, “o desligamento da poesia (como jogo de linguagem) do alfabeto e sua transposição para aparelhos computacionais pressupõem, sem dúvida, que haja pessoas engajadas em uma oralidade cada vez mais poderosa e refinada. Isso, contudo, contradiz o capítulo anterior [trecho em que Flussém trata de "A Língua Falada. Como o programar se desligou da escrita alfanumérica..."]. Se quisermos prever a atividade poética futura, é necessário refletir sobre poesia como oposição à imitação, e ter em vista, então, o caso especial da poesia como criação de linguagem. ” Então, eis-nos, aqui às vésperas do final da segunda década do século XXI, sem tomarmos a sério a advertência de Flusser:

“Nem sempre estamos cientes do que devemos à poesia, no sentido lato da palavra: quase tudo que percebemos e vivenciamos. Fazer poesia é a produção de modelos de experiência, e sem tais modelos não poderíamos perceber quase nada. Ficaríamos anestesiados e teríamos de - submetidos aos nossos instintos atrofiados - cambalear cegos, surdos e insensíveis. Os poetas são nossos órgãos do sentido. Nós vemos, ouvimos, sentimos sabores e cheiros devido aos modelos que nos são apresentados pelos poetas. Nós percebemos o mundo por meio desses modelos. Os poetas criaram esses modelos e não os imitaram a partir daquilo que se encontrasse desmodelado e bruto em algum lugar. Quando vemos cores, seja por meio de Van Gogh ou de uma Kodak; [obs.: Flusser escreve isso em 1987] quando ouvimos sons, seja o de Bach ou de um rock; quando sentimos sabores, seja o de um Brillat-Savarin ou de um ´fast-food´; essas cores, sons e sabores são como são não porque vêm da Natureza assim, mas porque são culturais, isto é, porque foram poeticamente elaborados por um motivo fundamental de alguma forma não percebido naturalmente. Se tentássemos escrever uma história da percepção a partir da hipótese de que as cores são percebidas de maneira diferente antes e depois de Van Gogh, ela seria uma história da estética, da experiência. ”Ou para citar um exemplo transcrito apropriadamente pela professora Goiandira Ortiz, tomado de empréstimo à “Matéria de poesia” de Manoel de Barros (2010)[2]:

As coisas que não pretendem, como por exemplo: pedras que cheiram água, homens que atravessam períodos de árvore, se prestam para a poesia [...] Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você pode vender no mercado como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia [...] Tudo que explique o alicate cremoso e o lodo das estrelas serve demais da conta Pessoas desimportantes dão pra poesia qualquer pessoa ou escada O que é bom para o lixo é bom para a poesia[...] Franklin de Oliveira chega quase à mesma conclusão quando falando de “Verde que te quiero Verde” (Lorca) que seu verso, tal como o de Gertrude Stein – “A rose is a rose is a rose” – é uma forma de “protesto contra a nossa abstrata forma de estimar as coisas”; ou ainda em “Todas las rosas son la misma rosa” (de Juan Ramón Jimenez, prêmio Nobel de Literatura 1956) é onde o mistério é penetrado: aquela “forma de desnudar o universo; é forma de rebelião contra a desvitalização das coisas e das criaturas, daí o repetir o jogral dos ciganos espanhóis no verso imortal de Lorca “Verde que te quiero verde”. É “desse entendimento do contraditório, de um lado, e do vazio desse discurso de outro, o poeta propõe outra percepção do mundo...”, segundo Goiandira Ortiz, lançando mão do contexto em que escreve o poeta brasileiro do pantanal (Manoel Barros). Da mesma natureza desse “confinamento à inutilidade e à inferioridade” que salta das “coisas que não pretendem... ” mas “serve (m) demais da conta” foi como antes e em outro contexto confluiu para o mesmo tema a poetisa polonesa. Nesse caso, mais do que preocupação com o mármore de onde poderia extrair a poesia (à la Edmar Guimarães), da contenção do como e com que material fazer poesia, a polonesa poeta estava preocupada com o quem: “a quem serve a poesia”. E assim, suplementando a reflexão da professora Goiandira Ortiz, a poetisa Wislawa Szymborska[3] (pron.: “Vissuáva Chembórska”) – 1923-2012 – prêmio Nobel de Literatura 1996 diz num poema – leitores de poesia: “somos dois em mil”.

Alguns gostam de poesia Alguns gostam de poesia Alguns – ou seja nem todos. Nem mesmo a maioria de todos, mas a minoria. Sem contar a escola onde é obrigatório e os próprios poetas seriam talvez uns dois em mil.Sabendo como Franklin de Oliveira que “toda grande poesia é um ato de perplexidade”, reafirmo como civilizatória o propósito de “ler poemas na sala de aula”, como querem os mestres de nossa Faculdade de Letras (UFG e de outras instituições) e o faço no jornal preso ao mesmo espanto, este “assombro ante às desarticulações do mundo” (Oliveira) nas quais fomos lançados e somos arremessados cotidianamente pelo furor hodierno e a que se deve antepor a Poesia como “instrumento do conhecer, em relação à decifração dos hieróglifos que tecem, espesso, a vida no planeta Terra e na sua circunstância sideral”. E para fechar a coluna de hoje, volto às origens da poesia de língua portuguesa com o mestre Luís de Camões – que antepõe a “superior nobreza do talento” em que devemos sempre reclamar como o bardo lusitano tão bem o fez: “numa mão sempre a pena e noutra a espada” (teoria e prática, poesia e amor à Pátria):

Destarte se esclarece o entendimento, Que experiências fazem repousado, E fica vendo, como de alto assento, O baixo trato humano embaraçado. Este, onde tiver força o regimento Direito, e de afeitos ocupado, Subirá (como deve) a ilustre mando, Contra vontade sua, e não rogando.[4]Ao que adiciono este belo voo poético de Edmar Guimarães, a quem voltarei com interlocução específica na época da reedição de seu belo “Águas de Claudel”, prometido para este ano – o poema se intitula “Expectar”, que é o que faço como cidadão e leitor, diante do trabalho da Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia:

É tarde para a euforia da forma. O coração, sol de músculos a entornar crepúsculos ..........nos dias de dentro. E quando se vai lendo frios ventos nos olhos, aprendendo a caligrafia dos ocasos, do cheiro mumificado do mundo, de aves suadas nas escarpas escuras do ar há desespero nuvens rasas nos olhos. Aves são de carne, mas têm asas.NOTAS [1] “A escrita – Há futuro para a escrita ?”. Trad. do alemão por Murilo J da Costa – S.Paulo, Annablume, 2010. Orig. alemão de 1989. 178 p. [2] ORTIZ, Goiandira. Trilhas na formação do jovem leitor. P.56/7 apud Barros, 2010, p.145/7 (trechos). [3] Poemas, seleção e tradução de Regina Przybycien. [4] CAMÕES, Luís de. “Os Lusíadas”, Canto VI, 99. /

Um dos autores mais talentosos e polêmicos do século passado é o tema de evento que ocorre na tarde desta segunda-feira

[caption id="attachment_104861" align="aligncenter" width="620"] Antropóloga Lilia Schwarcz, biógrafa de Lima Barreto[/caption]

A professora Lilia Moritz Schwarcz, titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo (USP), e curadora adjunta do Museu de Arte de São Paulo (Masp), protagoniza debate nesta segunda-feira, às 14h30, na Biblioteca Central da UFG. O evento tem como título "Lima Barreto: triste visionário", mesmo nome do lívro recém-lançado por ela.

Entre outras obras, Lilia é autora também de "As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos", que ganhou o Prêmio Jabuti de Livro do Ano, em 1999. A biografia do grande escritor brasileiro do início do século passado é resultado de um trabalho de mais de uma década, no qual ela se valeu do olhar de antropóloga e historiadora para lançar luz sobre sua vida e seus livros. Lima Barreto é tido como um dos escritores mais militantes da literatura nacional e trouxe polêmicas sociais à frente de seu tempo, especialmente em relação ao racismo - era mulato e sentiu a discriminação ele próprio.

O debate contará ainda com a participação do professor Luis Felipe Kojima Hirano, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFG (PPGAS) e do artista plástico de Goiás Dalton Paula, que participou da 32ª Bienal de São Paulo (2016) com a obra "Rota do Tabaco", sobre a religiosidade afro-brasileira.

Evento: Debate "Lima Barreto: triste visionário"

Local: Auditório da Biblioteca Central da Universidade Federal de Goiás (Campus Samambaia)

Data e horário: segunda-feira (11/9), às 14h30

Valor: entrada franca

Antropóloga Lilia Schwarcz, biógrafa de Lima Barreto[/caption]

A professora Lilia Moritz Schwarcz, titular do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo (USP), e curadora adjunta do Museu de Arte de São Paulo (Masp), protagoniza debate nesta segunda-feira, às 14h30, na Biblioteca Central da UFG. O evento tem como título "Lima Barreto: triste visionário", mesmo nome do lívro recém-lançado por ela.

Entre outras obras, Lilia é autora também de "As Barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos", que ganhou o Prêmio Jabuti de Livro do Ano, em 1999. A biografia do grande escritor brasileiro do início do século passado é resultado de um trabalho de mais de uma década, no qual ela se valeu do olhar de antropóloga e historiadora para lançar luz sobre sua vida e seus livros. Lima Barreto é tido como um dos escritores mais militantes da literatura nacional e trouxe polêmicas sociais à frente de seu tempo, especialmente em relação ao racismo - era mulato e sentiu a discriminação ele próprio.

O debate contará ainda com a participação do professor Luis Felipe Kojima Hirano, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFG (PPGAS) e do artista plástico de Goiás Dalton Paula, que participou da 32ª Bienal de São Paulo (2016) com a obra "Rota do Tabaco", sobre a religiosidade afro-brasileira.

Evento: Debate "Lima Barreto: triste visionário"

Local: Auditório da Biblioteca Central da Universidade Federal de Goiás (Campus Samambaia)

Data e horário: segunda-feira (11/9), às 14h30

Valor: entrada franca

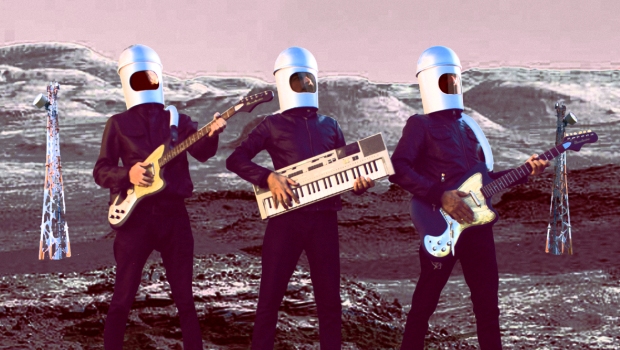

Selo goiano chega ao décimo vinil em três anos de existência e faz noite com shows das bandas Wi-Fi Kills (PR) e Thee Dirty Rats (SP) às 22 horas desta quinta (7/9) na Trip

Um dos escritores mais editados em Goiás nos últimos três anos, em quantidade e qualidade, é um nonagenário excepcional. Às vésperas de completar 93 anos, Ursulino Leão, mostra vitalidade e energia para lançar livros em sequência.

[caption id="attachment_104719" align="aligncenter" width="620"] Escritores Ursulino Leão e Adalberto de Queiroz[/caption]

Quando decidi escrever sobre Ursulino, procurei ficar circunscrito à carreira do escritor, do homem que tem uma obra e uma fortuna crítica que, se não ficou no limbo do silêncio nos primeiros anos, tampouco o merece nesta quadra da vida do nonagenário escritor. Portanto, aqui não me interessa focar a carreira exitosa e plena de virtudes do político e do jurista Ursulino Leão.

O católico escritor, poeta e cronista é um homem de muitas virtudes e, na arte da escrita, mostrou a alta potência de quem produz em quantidade e qualidade. Este homem que exerceu diversos ofícios com grande maestria revelou, numa entrevista ao escritor Miguel Jorge, seu método de buscar a palavra vagarosamente, “como as trevas buscam a claridade, e a fome busca o alimento”. Inspirado em outro católico escritor de renome (o inglês Graham Greene), conclui ser o ato de escrever “uma forma de terapia”.

Sabe-se como próprio da província fazer descer sobre as obras literárias um manto de silêncio, mas há também um nível de silêncio imposto que causa desconforto, constrangimento, quando sabemos que este se instaura por conta de uma atitude premeditada. Um pacto de silêncio é estabelecido em torno de um escritor ou de toda uma obra por razões as mais diversas, entre as quais a divergência ideológica entre analista e produtor da obra de arte.

Ainda hoje cultivam-se, na província, os péssimos hábitos de estabelecer-se um rumor surdo (fofoca) que precede ao silêncio, prática daquilo que Unamuno aconselhou o escritor sério a distanciar-se: as “corjas literárias”. Melhor seria que as divergências saíssem da obscuridade em debate pacífico e se garantisse aos jovens escritores o direito de expressão – e, entre esses, o mais sagrado direito de produção literária – que pode ser considerado como verdadeiro sacerdócio, embora para alguns não passe de exibicionismo ou forma de diferenciação – principalmente em Goiás, onde os leitores são escassos e as tiragens de livros diminutas.

Sobre essa espécie de pacto de silêncio em torno de um escritor, Fabrício Tavares de Moraes, crítico, tradutor e doutor em Literatura diz que “há motivações ideológicas, sim, e não menos uma boa dose de inveja. Tomo sempre o exemplo de Knut Hamsun, que no início simpatizou com o nazismo. Sua obra é sensacional, e recebeu o Nobel. Há o caso de Cornélio Penna, um Faulkner brasileiro, foi esquecido. E lá em Portugal é celebrado; além de outro exemplo, Céline – [por causa] também de sua simpatia pelo nazismo, mas o curioso é que Heidegger e Paul de Man foram nazistas ou simpáticos e ainda hoje são exaltados e justificados. ”

Em “Esquecidos & Superestimados” o professor e crítico Rodrigo Gurgel, dando continuação ao que fizera em “Muita retórica – pouca literatura (de Alencar a Graça Aranha) ” elenca “autores esquecidos, sobranceados pelos que, injustamente, se tornaram famosos. Traídos pelas convenções estéticas, pelas panelinhas que controlam os cadernos culturais e pelos críticos obedientes a modismos, esses menosprezados cumprem, no entanto, digno papel: o de aguilhoar o establishment e comprovar que, andando na contramão, também é possível produzir boa literatura. Silentes, preenchendo as prateleiras dos sebos ou o canto úmido das bibliotecas, tais obras sussurram aos novos escritores: “Não receiem tomar emprestados meus acertos e melhores lições”.

Deixemos claro que, de um modo mais amplo, Ursulino Leão não poderia (nem deverá!) ser listado nesse rol de escritores esquecidos, depreciados ou abandonados às estantes – por aqueles poucos que, em Goiás, adquirem livros e os leem. Meu ponto é que um escritor dessa grandeza merece recepção mais efusiva à sua obra do que os eflúvios dos coquetéis de lançamento; pois, é no mínimo desagradável que, livro após livro, tenha o escritor como retorno à sua produção só o silêncio por parte da massa de leitores, sem nenhuma avaliação crítica ou de resenhas literárias.

A causa desse silêncio constrangedor sobre os escritores de nossa terra está mais para o pecado capital da inveja, nutrido pelo abafado ar provinciano de pouca oxigenação cultural de nossos meios literários. Ocorre que o mau hábito de silenciar-nos sobre a obra do Outro – o que testemunha negativamente a respeito da languidez do pensar a criação literária –, surge em Goiás, misturado a uma boa dose de cálculo maléfico, na espera de que diante do silêncio, o candidato a escritor (ou o repetente) não tome jamais as já minguadas vagas no “status quo” de Escritor e tampouco vagas no coração dos leitores – estes, sim, cada vez mais faltosos.

Convenhamos que a fortuna crítica sobre a obra de Ursulino Leão não autoriza este (ou outro) crítico a dizer que sobre ele e sua obra tenhamos feito descer o velho capote do silêncio maldoso e calculista; nada me autoriza a pensar que há silêncio velado, porém, tudo ainda é pouco se dito sobre o que fez e a qualidade do que foi feito, em vista da estatura do escritor aqui focado. Em consequência deste hábito, podem ser contados muitos outros criadores sobre os quais o silêncio é ainda mais constrangedor.

No âmbito da poesia, por exemplo, constrange o silêncio que paira sobre a representativa (em quantidade e qualidade) criação de vários poetas, entre os quais os mais gritantes casos são os de Valdivino Braz, de Sônia Maria dos Santos e de Darcy França Denófrio, esta que, contrariamente a esse movimento denunciado, fez sempre o bom uso da crítica para divulgar a obra dos escritores goianos e, em especial, do amigo emigrado para o Rio de Janeiro, o professor Gilberto Mendonça Teles, entre outros estudos da maior importância para o conhecimento da nossa literatura entre os mais jovens.

Fora da Academia, há pouco ou quase nada – no terreno crítico e de divulgação literária sobre Alaor Barbosa, José Décio Filho, Dilermando Vieira, sobre outro goiano (emigrado) Flávio Carneiro, Maria Lúcia Félix Bufáiçal e tantos outros de qualidade literária superior, mas que não se postam como superioridades engalanadas no desarranjado cenário da literatura produzida em Goiás.

No arco de uma vida produtiva como a de Ursulino Leão, que de romancista (“Maya”, 1949) aos derradeiros livros de crônica e poesia – sobre os quais a imprensa apenas cumpriu (e mal) o papel de divulgar os eventos festivos de lançamento, nada mais se leu. Nenhuma crítica, nenhuma palavra – a mais faltosa sendo, principalmente a de reconhecido agradecimento a um cronista diário que brindou os leitores de O Popular por mais de 40 anos.

Exceção

Em 2010, a Academia Goiana de Letras (AGL), sob a presidência do médico-escritor Hélio Moreira, lançou uma nova edição crítica de “Maya”, organizada por Licínio Barbosa e Antonio José de Moura, com prefácio crítico de José Fernandes e posfácio da professora Moema de Castro e Silva Olival e diversos depoimentos dos pares de Ursulino na Academia. Embora padeça de falhas de produção, gralhas e erros de edição, o livro é um diamante para o cérebro dos jovens leitores da província que, somente com muita pesquisa e esforços, poderiam ter acesso à edição de “Maya”, feita pela Pongetti (1949) ou a 2ª. Edição de 1975 (feita pela Editora Oriente).

Reli o romance com a visão da maturidade, tendo subido ainda mais admiração ao católico romancista do que quando o li, eu, ainda jovem em Anápolis. O estudo da professora Moema nos faz entender que, tendo o jovem Ursulino tomando a senda mais difícil de expressão literária, a trama romanesca realiza-se na pena do estreante porque optou “pela visão de sondagem psicológica, de maior densidade, como Lúcio Cardoso, Cornélio Penna, Octavio de Faria, Cyro dos Anjos” – que é uma espécie do gênero romanesco mais propenso à “busca de conhecimento interior”.

Num dado momento da carreira literária, já com a fama rondando a sua porta de cronista do dia-a-dia, em que angariou boa parte de seus leitores assíduos como este que gera linhas em louvor à pessoa humana e ao escritor nonagenário, Ursulino declara que o romance não deveria ser reescrito, mesmo sendo “livro de jovem, elaborado de um jato nas horas que antecediam o jantar...”, pois, para o escritor maduro qualquer interferência seria retirar do livro “o melhor dele: seu sabor de fruto de vez. Doce e acre como os dias que lhe dediquei. Doce e acre era também a minha alma naqueles tempos. Agora, que os tempos mudaram, como estaria ela”.

Não tendo o dom de prospecção das almas, hoje cada vez mais raro, busco na releitura de “Maya” e na leitura de “Idílio na serra da da figura”, de “GYN: seleta de crônicas” e, principalmente, do sublime “Lírios do campo para Jesus de Nazaré” a expressão sempre elegante, a capacidade de ler nas dobras da convivência social, a expressão primeira de quem a gera – o ser Humano. Ursulino é antes e, principalmente, o cronista do humano e do sagrado, verticalizando o que há de sonho possível no mortal que lhe passa à frente como material de ficção.

Na seleta de crônicas que leva o acrônimo de nossa cidade, na linguagem aeroportuária, há uma pequena obra-prima intitulada “Um burrico e meu (80º.) aniversário”, começa assim:

“Dia 10 de setembro de 2004, eu estava andando na fazenda São João. A manhã tentou felicitar-me pelo transcurso dos meus 80 anos de idade. Mas não conseguiu oferecer-me senão a outra face daquela data: havia um mês que os bulcões da morte nos tinham arrebatado a Lena (os horizontes de minha velhice, desde então, possuem cores esmaecidas).

“Com o espírito anuviado por tais contrastes, em vez de enveredar-me pela estrada de rodagem em que costumo realizar minhas caminhadas, pegara um esquecido trieiro de gado.

“De repente ouvi os passos de equino em minha retaguarda. Supondo fosse a cavalgadura de um desconhecido, que me ultrapassaria no primeiro cotovelo que aparecesse no trajeto, não virei o rosto para ver o sujeito, nem me arredei da trilha para lhe dar passagem.

“A curva surgiu e a situação não mudou. Então, bastante intrigado, volvi a cabeça para encarar paciencioso cavaleiro...

“Era um burrinho, sem ninguém em cima dele. Queimado, com uma malha branca na testa, pernas rajadas e ares bíblicos. Tive a impressão de que já o conhecia...”

“Seria um clone do jumentinho que o Cristo montava quando recebeu hosanas de ramos verdes nas ruas de Jerusalém? ...

“Deixei a senda e parei. O bonito animal parou também, me fitou com seus grandes olhos e abanou as orelhas...

“– Vamos, siga...

“Ele não se moveu.

“– Bem, se lhe apraz minha triste companhia marchemos...

“Daí a pouco, enquanto procurava encontrar uma nesga de satisfação na caligem dos meus pesares, senti o quente bafejo do jovem muar em minhas costas. Certo de que meu simpático companheiro desejava estreitar nossas relações, escorei-me ao tronco de uma dadivosa árvore. Ele, me imitando, estacou:

E assim prossegue a conversa com o burrico, até nos dar confessar o autor que o humilde animal lhe recuperara à memória vivências com a sua amada perdida (Lena) que lhe presenteara quatro décadas antes com um livrinho intitulado “Platero e Eu” (Juan Ramón Jimenez, Nobel de Literatura de 1956), e no qual apusera uma dedicatória afirmando que “gostara do Platero” – Platero, o burrico espanhol tem o dom de trazer das memórias fundas do octogenário de então, a mais doce lembrança do amor perdido. Ao final, Ursulino apõe ao dorso do animal o troféu da lembrança, destacando o burrico entre os animais das criações literárias – como a baleia de Melville, em Moby Dick, o peixe de Hemingway, em “O velho e o mar” e a cachorra Baleia do velho Graça em “Vidas secas”.

Em 2016, em viagem de férias, ao fazer o giro pelas livrarias de São Petersburgo, tive a chance de encontrar o livrinho de Jimenez (Platero y yo) em edição bilingue (espanhol-russo) numa grande livraria às margens do famoso rio Neva, e, tocado pela sensibilidade de nosso cronista, o adquiri como quem acha uma relíquia e, assim o mantenho como troféu à admiração que tenho pelo cronista Ursulino. E mais: ainda arvorei-me em dar minha versão poética ao burrico, poema que dediquei ao cronista imortal de nossa terra.

É ainda no reino animal de onde retira o Ursulino-contista material para uma outra pequena joia intitulada “Idílio na serra da figura”, que recomendo com entusiasmo. Espero que a história cause no leitor o encantamento que me causou o caso de Sereia e Tigre. Do enleio entre os animais, devem brotar na imaginação dos leitores sensíveis os sons da lamentação triste da perda – que parece humana, feito “pios de saudade profunda, como o canto da jaó chamando o parceiro, como o clamor de uma alma que acaba de receber a estocada de uma notícia cruel” – qualquer que seja desde que transcritos pela pena de um ser humano sensível e dono de estilo único entre os goianos escritores.

Dos “Lírios do campo para Jesus de Nazaré”, resta-me no curto espaço desta crônica dizer-lhes: colham todos, pois que o livro é inteiro superior e diz respeito ao Sagrado no humano um livro que, nas palavras do próprio Ursulino, é “singela metáfora daquela braçada de lírios do campo que ofertei a Jesus de Nazaré, na álacre manhã da Fazenda São João em que decidi escrevê-lo”. São flores que fazem um bem enorme ao leitor, principalmente se o leitor é um fiel católico, porque “não são páginas produzidas na estufa do conhecimento” – afirma Ursulino; onde “não buscaram o adubo da beleza literária, mas receberam o sol do meu afeto, floresceram sob o efeito de chuvas da espontaneidade. Derivaram da humildade de minha velhice, como as flores silvestres vingam na aridez dos campos”.

Os “Lírios...” tornaram-se aquela obra que animou o escritor já idoso a viajar a Jerusalém, malgrado os transtornos dos deslocamentos intercontinentais na sua idade, mas ao fazê-lo, ao fim e ao cabo da empreitada, arremata com um Deo gratias, declarando como o salmista:

“Se porventura eu vier

me esquecer de ti, Jerusalém,

fique seca a mão com que

toco a minha harpa. ”

Ave, Ursulino! que Deus preserve sua mão e sua lira, que suas virtudes pessoais e literárias sejam para a glória do Criador – é o que lhe deseja este cronista. Feliz aniversário, dr. Ursulino!

Escritores Ursulino Leão e Adalberto de Queiroz[/caption]

Quando decidi escrever sobre Ursulino, procurei ficar circunscrito à carreira do escritor, do homem que tem uma obra e uma fortuna crítica que, se não ficou no limbo do silêncio nos primeiros anos, tampouco o merece nesta quadra da vida do nonagenário escritor. Portanto, aqui não me interessa focar a carreira exitosa e plena de virtudes do político e do jurista Ursulino Leão.

O católico escritor, poeta e cronista é um homem de muitas virtudes e, na arte da escrita, mostrou a alta potência de quem produz em quantidade e qualidade. Este homem que exerceu diversos ofícios com grande maestria revelou, numa entrevista ao escritor Miguel Jorge, seu método de buscar a palavra vagarosamente, “como as trevas buscam a claridade, e a fome busca o alimento”. Inspirado em outro católico escritor de renome (o inglês Graham Greene), conclui ser o ato de escrever “uma forma de terapia”.

Sabe-se como próprio da província fazer descer sobre as obras literárias um manto de silêncio, mas há também um nível de silêncio imposto que causa desconforto, constrangimento, quando sabemos que este se instaura por conta de uma atitude premeditada. Um pacto de silêncio é estabelecido em torno de um escritor ou de toda uma obra por razões as mais diversas, entre as quais a divergência ideológica entre analista e produtor da obra de arte.

Ainda hoje cultivam-se, na província, os péssimos hábitos de estabelecer-se um rumor surdo (fofoca) que precede ao silêncio, prática daquilo que Unamuno aconselhou o escritor sério a distanciar-se: as “corjas literárias”. Melhor seria que as divergências saíssem da obscuridade em debate pacífico e se garantisse aos jovens escritores o direito de expressão – e, entre esses, o mais sagrado direito de produção literária – que pode ser considerado como verdadeiro sacerdócio, embora para alguns não passe de exibicionismo ou forma de diferenciação – principalmente em Goiás, onde os leitores são escassos e as tiragens de livros diminutas.

Sobre essa espécie de pacto de silêncio em torno de um escritor, Fabrício Tavares de Moraes, crítico, tradutor e doutor em Literatura diz que “há motivações ideológicas, sim, e não menos uma boa dose de inveja. Tomo sempre o exemplo de Knut Hamsun, que no início simpatizou com o nazismo. Sua obra é sensacional, e recebeu o Nobel. Há o caso de Cornélio Penna, um Faulkner brasileiro, foi esquecido. E lá em Portugal é celebrado; além de outro exemplo, Céline – [por causa] também de sua simpatia pelo nazismo, mas o curioso é que Heidegger e Paul de Man foram nazistas ou simpáticos e ainda hoje são exaltados e justificados. ”

Em “Esquecidos & Superestimados” o professor e crítico Rodrigo Gurgel, dando continuação ao que fizera em “Muita retórica – pouca literatura (de Alencar a Graça Aranha) ” elenca “autores esquecidos, sobranceados pelos que, injustamente, se tornaram famosos. Traídos pelas convenções estéticas, pelas panelinhas que controlam os cadernos culturais e pelos críticos obedientes a modismos, esses menosprezados cumprem, no entanto, digno papel: o de aguilhoar o establishment e comprovar que, andando na contramão, também é possível produzir boa literatura. Silentes, preenchendo as prateleiras dos sebos ou o canto úmido das bibliotecas, tais obras sussurram aos novos escritores: “Não receiem tomar emprestados meus acertos e melhores lições”.

Deixemos claro que, de um modo mais amplo, Ursulino Leão não poderia (nem deverá!) ser listado nesse rol de escritores esquecidos, depreciados ou abandonados às estantes – por aqueles poucos que, em Goiás, adquirem livros e os leem. Meu ponto é que um escritor dessa grandeza merece recepção mais efusiva à sua obra do que os eflúvios dos coquetéis de lançamento; pois, é no mínimo desagradável que, livro após livro, tenha o escritor como retorno à sua produção só o silêncio por parte da massa de leitores, sem nenhuma avaliação crítica ou de resenhas literárias.

A causa desse silêncio constrangedor sobre os escritores de nossa terra está mais para o pecado capital da inveja, nutrido pelo abafado ar provinciano de pouca oxigenação cultural de nossos meios literários. Ocorre que o mau hábito de silenciar-nos sobre a obra do Outro – o que testemunha negativamente a respeito da languidez do pensar a criação literária –, surge em Goiás, misturado a uma boa dose de cálculo maléfico, na espera de que diante do silêncio, o candidato a escritor (ou o repetente) não tome jamais as já minguadas vagas no “status quo” de Escritor e tampouco vagas no coração dos leitores – estes, sim, cada vez mais faltosos.

Convenhamos que a fortuna crítica sobre a obra de Ursulino Leão não autoriza este (ou outro) crítico a dizer que sobre ele e sua obra tenhamos feito descer o velho capote do silêncio maldoso e calculista; nada me autoriza a pensar que há silêncio velado, porém, tudo ainda é pouco se dito sobre o que fez e a qualidade do que foi feito, em vista da estatura do escritor aqui focado. Em consequência deste hábito, podem ser contados muitos outros criadores sobre os quais o silêncio é ainda mais constrangedor.

No âmbito da poesia, por exemplo, constrange o silêncio que paira sobre a representativa (em quantidade e qualidade) criação de vários poetas, entre os quais os mais gritantes casos são os de Valdivino Braz, de Sônia Maria dos Santos e de Darcy França Denófrio, esta que, contrariamente a esse movimento denunciado, fez sempre o bom uso da crítica para divulgar a obra dos escritores goianos e, em especial, do amigo emigrado para o Rio de Janeiro, o professor Gilberto Mendonça Teles, entre outros estudos da maior importância para o conhecimento da nossa literatura entre os mais jovens.

Fora da Academia, há pouco ou quase nada – no terreno crítico e de divulgação literária sobre Alaor Barbosa, José Décio Filho, Dilermando Vieira, sobre outro goiano (emigrado) Flávio Carneiro, Maria Lúcia Félix Bufáiçal e tantos outros de qualidade literária superior, mas que não se postam como superioridades engalanadas no desarranjado cenário da literatura produzida em Goiás.

No arco de uma vida produtiva como a de Ursulino Leão, que de romancista (“Maya”, 1949) aos derradeiros livros de crônica e poesia – sobre os quais a imprensa apenas cumpriu (e mal) o papel de divulgar os eventos festivos de lançamento, nada mais se leu. Nenhuma crítica, nenhuma palavra – a mais faltosa sendo, principalmente a de reconhecido agradecimento a um cronista diário que brindou os leitores de O Popular por mais de 40 anos.

Exceção

Em 2010, a Academia Goiana de Letras (AGL), sob a presidência do médico-escritor Hélio Moreira, lançou uma nova edição crítica de “Maya”, organizada por Licínio Barbosa e Antonio José de Moura, com prefácio crítico de José Fernandes e posfácio da professora Moema de Castro e Silva Olival e diversos depoimentos dos pares de Ursulino na Academia. Embora padeça de falhas de produção, gralhas e erros de edição, o livro é um diamante para o cérebro dos jovens leitores da província que, somente com muita pesquisa e esforços, poderiam ter acesso à edição de “Maya”, feita pela Pongetti (1949) ou a 2ª. Edição de 1975 (feita pela Editora Oriente).

Reli o romance com a visão da maturidade, tendo subido ainda mais admiração ao católico romancista do que quando o li, eu, ainda jovem em Anápolis. O estudo da professora Moema nos faz entender que, tendo o jovem Ursulino tomando a senda mais difícil de expressão literária, a trama romanesca realiza-se na pena do estreante porque optou “pela visão de sondagem psicológica, de maior densidade, como Lúcio Cardoso, Cornélio Penna, Octavio de Faria, Cyro dos Anjos” – que é uma espécie do gênero romanesco mais propenso à “busca de conhecimento interior”.

Num dado momento da carreira literária, já com a fama rondando a sua porta de cronista do dia-a-dia, em que angariou boa parte de seus leitores assíduos como este que gera linhas em louvor à pessoa humana e ao escritor nonagenário, Ursulino declara que o romance não deveria ser reescrito, mesmo sendo “livro de jovem, elaborado de um jato nas horas que antecediam o jantar...”, pois, para o escritor maduro qualquer interferência seria retirar do livro “o melhor dele: seu sabor de fruto de vez. Doce e acre como os dias que lhe dediquei. Doce e acre era também a minha alma naqueles tempos. Agora, que os tempos mudaram, como estaria ela”.

Não tendo o dom de prospecção das almas, hoje cada vez mais raro, busco na releitura de “Maya” e na leitura de “Idílio na serra da da figura”, de “GYN: seleta de crônicas” e, principalmente, do sublime “Lírios do campo para Jesus de Nazaré” a expressão sempre elegante, a capacidade de ler nas dobras da convivência social, a expressão primeira de quem a gera – o ser Humano. Ursulino é antes e, principalmente, o cronista do humano e do sagrado, verticalizando o que há de sonho possível no mortal que lhe passa à frente como material de ficção.

Na seleta de crônicas que leva o acrônimo de nossa cidade, na linguagem aeroportuária, há uma pequena obra-prima intitulada “Um burrico e meu (80º.) aniversário”, começa assim:

“Dia 10 de setembro de 2004, eu estava andando na fazenda São João. A manhã tentou felicitar-me pelo transcurso dos meus 80 anos de idade. Mas não conseguiu oferecer-me senão a outra face daquela data: havia um mês que os bulcões da morte nos tinham arrebatado a Lena (os horizontes de minha velhice, desde então, possuem cores esmaecidas).

“Com o espírito anuviado por tais contrastes, em vez de enveredar-me pela estrada de rodagem em que costumo realizar minhas caminhadas, pegara um esquecido trieiro de gado.

“De repente ouvi os passos de equino em minha retaguarda. Supondo fosse a cavalgadura de um desconhecido, que me ultrapassaria no primeiro cotovelo que aparecesse no trajeto, não virei o rosto para ver o sujeito, nem me arredei da trilha para lhe dar passagem.

“A curva surgiu e a situação não mudou. Então, bastante intrigado, volvi a cabeça para encarar paciencioso cavaleiro...

“Era um burrinho, sem ninguém em cima dele. Queimado, com uma malha branca na testa, pernas rajadas e ares bíblicos. Tive a impressão de que já o conhecia...”

“Seria um clone do jumentinho que o Cristo montava quando recebeu hosanas de ramos verdes nas ruas de Jerusalém? ...

“Deixei a senda e parei. O bonito animal parou também, me fitou com seus grandes olhos e abanou as orelhas...

“– Vamos, siga...

“Ele não se moveu.

“– Bem, se lhe apraz minha triste companhia marchemos...

“Daí a pouco, enquanto procurava encontrar uma nesga de satisfação na caligem dos meus pesares, senti o quente bafejo do jovem muar em minhas costas. Certo de que meu simpático companheiro desejava estreitar nossas relações, escorei-me ao tronco de uma dadivosa árvore. Ele, me imitando, estacou:

E assim prossegue a conversa com o burrico, até nos dar confessar o autor que o humilde animal lhe recuperara à memória vivências com a sua amada perdida (Lena) que lhe presenteara quatro décadas antes com um livrinho intitulado “Platero e Eu” (Juan Ramón Jimenez, Nobel de Literatura de 1956), e no qual apusera uma dedicatória afirmando que “gostara do Platero” – Platero, o burrico espanhol tem o dom de trazer das memórias fundas do octogenário de então, a mais doce lembrança do amor perdido. Ao final, Ursulino apõe ao dorso do animal o troféu da lembrança, destacando o burrico entre os animais das criações literárias – como a baleia de Melville, em Moby Dick, o peixe de Hemingway, em “O velho e o mar” e a cachorra Baleia do velho Graça em “Vidas secas”.

Em 2016, em viagem de férias, ao fazer o giro pelas livrarias de São Petersburgo, tive a chance de encontrar o livrinho de Jimenez (Platero y yo) em edição bilingue (espanhol-russo) numa grande livraria às margens do famoso rio Neva, e, tocado pela sensibilidade de nosso cronista, o adquiri como quem acha uma relíquia e, assim o mantenho como troféu à admiração que tenho pelo cronista Ursulino. E mais: ainda arvorei-me em dar minha versão poética ao burrico, poema que dediquei ao cronista imortal de nossa terra.

É ainda no reino animal de onde retira o Ursulino-contista material para uma outra pequena joia intitulada “Idílio na serra da figura”, que recomendo com entusiasmo. Espero que a história cause no leitor o encantamento que me causou o caso de Sereia e Tigre. Do enleio entre os animais, devem brotar na imaginação dos leitores sensíveis os sons da lamentação triste da perda – que parece humana, feito “pios de saudade profunda, como o canto da jaó chamando o parceiro, como o clamor de uma alma que acaba de receber a estocada de uma notícia cruel” – qualquer que seja desde que transcritos pela pena de um ser humano sensível e dono de estilo único entre os goianos escritores.

Dos “Lírios do campo para Jesus de Nazaré”, resta-me no curto espaço desta crônica dizer-lhes: colham todos, pois que o livro é inteiro superior e diz respeito ao Sagrado no humano um livro que, nas palavras do próprio Ursulino, é “singela metáfora daquela braçada de lírios do campo que ofertei a Jesus de Nazaré, na álacre manhã da Fazenda São João em que decidi escrevê-lo”. São flores que fazem um bem enorme ao leitor, principalmente se o leitor é um fiel católico, porque “não são páginas produzidas na estufa do conhecimento” – afirma Ursulino; onde “não buscaram o adubo da beleza literária, mas receberam o sol do meu afeto, floresceram sob o efeito de chuvas da espontaneidade. Derivaram da humildade de minha velhice, como as flores silvestres vingam na aridez dos campos”.

Os “Lírios...” tornaram-se aquela obra que animou o escritor já idoso a viajar a Jerusalém, malgrado os transtornos dos deslocamentos intercontinentais na sua idade, mas ao fazê-lo, ao fim e ao cabo da empreitada, arremata com um Deo gratias, declarando como o salmista:

“Se porventura eu vier

me esquecer de ti, Jerusalém,

fique seca a mão com que

toco a minha harpa. ”

Ave, Ursulino! que Deus preserve sua mão e sua lira, que suas virtudes pessoais e literárias sejam para a glória do Criador – é o que lhe deseja este cronista. Feliz aniversário, dr. Ursulino!

O que dizer do western tupiniquim? Desde “Da Terra Nasce o Ódio”, de 1954, o gênero cinematográfico vem sendo praticado entre nós

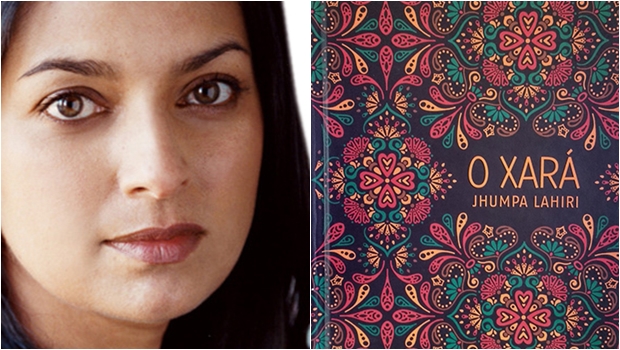

Em seu primeiro romance, autora norte-americana, filha de indianos, faz referência direta ao escritor russo Nikolai Gógol

Ercília Macedo-Eckel examina a arquitetura do primeiro livro de poesia do autor de “Neon” e “Flor imediata”, que tem segunda edição lançada dia 14 de setembro de 2017 pela editora goiana Caminhos*

O curta de Isaac Brum, "Intervenção", mostra que o cinema goiano tem se esforçado bastante e, após muito tempo, parece estar no caminho certo. Os questionamentos levantados não podem parar

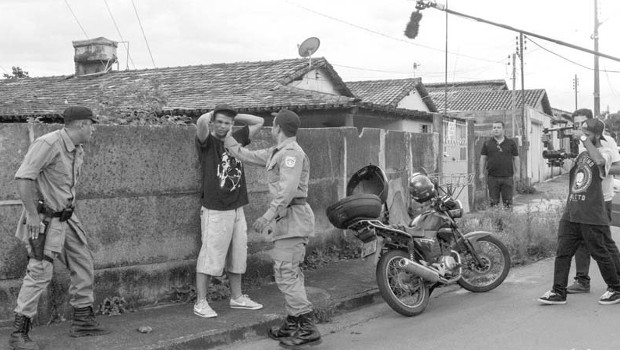

[caption id="attachment_104526" align="aligncenter" width="620"] Gravação de cena do curta "Intervenção", de Isaac Brum | Foto: Flávio Sousa[/caption]

Parece o Repórter Esso, mas não é. Os primeiros ruídos que saem da tela vêm de um rádio noticiando a violência urbana em Goiânia - novidade. A voz firme do locutor, entretanto, deixa ver uma ansiedade em posicionar o ouvinte: Estamos vivendo uma guerra, e quem paga o preço é a população.

Assim decidiu começar Isaac Brum, que assina o roteiro e a direção de seu curta "Intervenção" (2017). O filme era um sonho antigo do diretor, que investiu grana do próprio bolso para vê-lo sair do papel. Em que pese a dificuldade em poupar dinheiro, a vantagem é a falta de burocracia e a liberdade em produzir. Numa produção Sublimação Filmes e É Nóis Ki Tá Produções, com apoio da Ideia Produções, bem como de parceiros como Raphael Gustavo da Silva (coordenador do Festival Audiovisual Vera Cruz - Favera) e Diego D'Ascheri (um dos fundadores do canal Entre Brisas no YouTube), Isaac reuniu um bom time de profissionais para movimentar a tela por 17 minutos de projeção, e mais uma infinidade de questionamentos sociais e culturais em torno da famigerada "guerra às drogas".

A fotografia, a cargo de Marcos Tomazetti e Léo Rocha, é predominantemente de um cinza desesperançoso. A câmera gira com uma simbiose interessante com a própria cidade, evidenciando e fazendo parte de cenários já conhecidos de todos nós goianos, mas vez por outra penetrando em bairros residenciais anônimos. Tudo isso somado a uma trilha seca, deliberadamente caótica, traça o plano de fundo deprê das relações utilitaristas do dia-a-dia: o filho que precisa buscar a mãe, o traficante que precisa entregar a droga, o moto-boy que espera o serviço aparecer, a classe média que força a amizade para descolar um barato.

Mas no meio de todo o marasmo da rotina caótica de uma grande cidade, varando ruas e expectativas, também está o Estado, administrando - de forma competente ou não, fantasiosamente ou não - a vida dos cidadãos de bem e afastando-os do mal.

Mas quem é o famigerado cidadão de bem? Como descobri-lo e separar o joio do trigo, numa sociedade onde o aparato policial repressivo (que dirá o investigativo!) não tem condições de fazer um trabalho prévio bem feito, e sofre para intervir quando demandado.

E quem demanda? A voz no rádio? O já citado cidadão de bem? O superior hierárquico? De onde vem a pressão, e como amainá-la? O fato é que, quando o recipiente é pequeno, a tampa acaba explodindo.

Quem começa e quem termina a guerra às drogas? Quem são os atores desse jogo, as peças fundamentais, e quais suas funções?

Trazendo questionamentos intermináveis, o curta de Isaac Brum carrega um papel conhecido no cenário nacional, mas incomum e necessário ao cinema goiano: o de parte ativa na busca por mudanças sociais.

Em que pese a atuação eventualmente questionável de um ou outro ator durante a obra, justamente esse ponto traz uma aproximação interessante à obra de Kleber Mendonça Filho, mormente em "O som ao redor". Demandando técnicas bastante temerárias de atuação, o diretor pernambucano foi atrás de personagens crus, quase amadores, para retratar o marasmo e o improvável da rotina urbana. Aqui com Isaac, é também perceptível essa camada, o que não raro contribui para uma urgência e uma tensão que permeia todo o filme (a bela cena em que o personagem Dudu caminha por uma rua residencial, cercado por sons absolutamente "residenciais", desconhecendo o que o destino lhe reserva representa muito dessa tensão).

Enfim, o curta de Isaac Brum mostra que o cinema goiano tem se esforçado bastante e, após muito tempo, parece estar no caminho certo. Os questionamentos levantados não podem parar.

"Intervenção" tem sua estreia oficial marcada para o 17° Goiânia Mostra Curtas, em outubro, e poderá ser conferido no decorrer da programação da "Curta Mostra Brasil" e da "Curta Mostra Goiás", dentro do festival.

Gravação de cena do curta "Intervenção", de Isaac Brum | Foto: Flávio Sousa[/caption]

Parece o Repórter Esso, mas não é. Os primeiros ruídos que saem da tela vêm de um rádio noticiando a violência urbana em Goiânia - novidade. A voz firme do locutor, entretanto, deixa ver uma ansiedade em posicionar o ouvinte: Estamos vivendo uma guerra, e quem paga o preço é a população.

Assim decidiu começar Isaac Brum, que assina o roteiro e a direção de seu curta "Intervenção" (2017). O filme era um sonho antigo do diretor, que investiu grana do próprio bolso para vê-lo sair do papel. Em que pese a dificuldade em poupar dinheiro, a vantagem é a falta de burocracia e a liberdade em produzir. Numa produção Sublimação Filmes e É Nóis Ki Tá Produções, com apoio da Ideia Produções, bem como de parceiros como Raphael Gustavo da Silva (coordenador do Festival Audiovisual Vera Cruz - Favera) e Diego D'Ascheri (um dos fundadores do canal Entre Brisas no YouTube), Isaac reuniu um bom time de profissionais para movimentar a tela por 17 minutos de projeção, e mais uma infinidade de questionamentos sociais e culturais em torno da famigerada "guerra às drogas".

A fotografia, a cargo de Marcos Tomazetti e Léo Rocha, é predominantemente de um cinza desesperançoso. A câmera gira com uma simbiose interessante com a própria cidade, evidenciando e fazendo parte de cenários já conhecidos de todos nós goianos, mas vez por outra penetrando em bairros residenciais anônimos. Tudo isso somado a uma trilha seca, deliberadamente caótica, traça o plano de fundo deprê das relações utilitaristas do dia-a-dia: o filho que precisa buscar a mãe, o traficante que precisa entregar a droga, o moto-boy que espera o serviço aparecer, a classe média que força a amizade para descolar um barato.

Mas no meio de todo o marasmo da rotina caótica de uma grande cidade, varando ruas e expectativas, também está o Estado, administrando - de forma competente ou não, fantasiosamente ou não - a vida dos cidadãos de bem e afastando-os do mal.

Mas quem é o famigerado cidadão de bem? Como descobri-lo e separar o joio do trigo, numa sociedade onde o aparato policial repressivo (que dirá o investigativo!) não tem condições de fazer um trabalho prévio bem feito, e sofre para intervir quando demandado.

E quem demanda? A voz no rádio? O já citado cidadão de bem? O superior hierárquico? De onde vem a pressão, e como amainá-la? O fato é que, quando o recipiente é pequeno, a tampa acaba explodindo.

Quem começa e quem termina a guerra às drogas? Quem são os atores desse jogo, as peças fundamentais, e quais suas funções?

Trazendo questionamentos intermináveis, o curta de Isaac Brum carrega um papel conhecido no cenário nacional, mas incomum e necessário ao cinema goiano: o de parte ativa na busca por mudanças sociais.

Em que pese a atuação eventualmente questionável de um ou outro ator durante a obra, justamente esse ponto traz uma aproximação interessante à obra de Kleber Mendonça Filho, mormente em "O som ao redor". Demandando técnicas bastante temerárias de atuação, o diretor pernambucano foi atrás de personagens crus, quase amadores, para retratar o marasmo e o improvável da rotina urbana. Aqui com Isaac, é também perceptível essa camada, o que não raro contribui para uma urgência e uma tensão que permeia todo o filme (a bela cena em que o personagem Dudu caminha por uma rua residencial, cercado por sons absolutamente "residenciais", desconhecendo o que o destino lhe reserva representa muito dessa tensão).

Enfim, o curta de Isaac Brum mostra que o cinema goiano tem se esforçado bastante e, após muito tempo, parece estar no caminho certo. Os questionamentos levantados não podem parar.

"Intervenção" tem sua estreia oficial marcada para o 17° Goiânia Mostra Curtas, em outubro, e poderá ser conferido no decorrer da programação da "Curta Mostra Brasil" e da "Curta Mostra Goiás", dentro do festival.

Assista ao trailer do filme:

https://vimeo.com/229710711

Com novo álbum, lançado em 24 de agosto, os velhos ícones não criam; soam recursos estilísticos já desbotados, surrados, suados

[caption id="attachment_104486" align="aligncenter" width="620"] Tribalistas: Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes | Foto: divulgação

Tribalistas: Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes | Foto: divulgação

[/caption]

André Luiz Pacheco da Silva

Especial para o Jornal Opção

Os talentos individuais de Arnaldo Antunes, Marisa Monte e Carlinhos Brown e suas respectivas carreiras são incontestáveis. Suas posições, funções e contribuições para o surgimento do Tribalismo na música brasileira fizeram do projeto um happening, genial. Fizeram um espetáculo, saíram do palco sem bis, imaculados e amados. No entanto, a relevância do novo trabalho em conjunto é questionável.

Após o boom que causaram, o trio fez jus aos versos da canção que o apresenta enquanto um antimovimento, desintegrando-se logo em seguida e desiludindo a nação. Ainda que as parcerias tenham se mantido nos respectivos projetos individuais, o retorno dos Tribalistas era apenas uma expectativa e, depois de tantos anos, restava apenas se contentar com aquelas treze faixas. Porém, no fim do ano passado, os três se apresentaram juntos e surgiram rumores de um novo álbum acontecer. E aconteceu. Antes não tivesse acontecido.

Os três são mais que um grupo, são uma tribo com identidade musical própria, costumes sonoros próprios, método de composição instituído e pouca amplitude criativa. Como eles mesmo dizem, na segunda faixa do novo álbum, juntos são um só. Um só artista com dificuldades criativas, com recursos artísticos desbotados, que vive na sombra dos louros de outra época.

Em 2002, quando Arnaldo, Marisa e Brown se apresentaram como “Tribalistas”, as testemunhas do fenômeno Marisa no Jazzmania, os reminiscentes do Rock Brasil, os emepebistas, bossanovistas, os fãs do axé music, os viúvos do tropicalismo e as torcidas de Flamengo e Corinthians puseram seus olhos grandes sobre eles. O hit “Já sei namorar” estourou nas rodas de violão, nas rádios e nas boates: na crista da onda da febre do remix, embalava os solteiros.

Do outro lado, o clássico da MPB deste século, “Velha Infância” fascinava todo mundo, era trilha de paixões secretas e declaradas; com seus quatro acordes, soava de todo e qualquer violão; quem não tinha um amor, queria ter só para cantar de um coração para outro. Manifestos como as faixas “Carnavália”, “Carnalismo” e “Tribalistas” mexeram com a nostalgia dos saudosos e atiçaram a fraca brasa da esperança do surgimento de um movimento na música brasileira. Versos como “segredos de liquidificador” e “um dia eu já fui chimpanzé” eram familiares a quem se deliciou em saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina e que respondia de peito inflado: “Yes, nós temos banana!”. Na cozinha da música brasileira, os tropicalistas já haviam deixado receitas e ingredientes para fazer a salada e os tribalistas aproveitaram.

A neobossa “Pecado é lhe deixar de molho” é uma bonita homenagem, sem excessos, com um arranjo para João Gilberto nenhum botar defeito. Além disso, ao longo daquele álbum, as dissonâncias ressoam bem distribuídas. Outras canções encorpam o debut com bom desenvolvimento, com leveza e peso, simplicidade e sofisticação, ingenuidade e maturidade. Enfim, há 15 anos, essa tríade, esse trinômio, essa trindade, esse trímero mostrava a extensão de seu talento, suas matizes estéticas e sua capacidade inventiva, agradando a gregos, troianos, egípcios. Republicanos, monarquistas, tribalistas aplaudiam enquanto o trio saía de cena.

Em sua diáspora tribalista para o Novo Mundo fonográfico, o novo álbum começa com uma canção tratando sobre retirantes, refugiados. Logo de início, há a presença de dois recursos típicos dos Tribalistas já explorados à exaustão: a gravíssima voz de Arnaldo recitando versos e as agudíssimas e manjadas vocalizações de Marisa. Cada um se repete posteriormente. Nem mesmo as referências às obras O Guesa e Vozes d’África dos poetas românticos Sousândrade e Castro Alves, respectivamente, desviam a atenção da já cansada fórmula tribal de cantar. Com letra instigante e reflexiva, com exceção do desnecessário refrão em inglês, a primeira canção política dos Tribalistas deixa a desejar.

A quarta faixa do álbum é irmã de outra canção gravada por Marisa em seu “Infinito Particular”, lançado em 2006. “Vilarejo” é composta pelo trio em parceria com Pedro Baby; Pretinho da Serrinha se junta aos compositores para assinar a apaixonada “Aliança”, que encaixa com a mesma proposta de “Velha Infância” no álbum anterior. O arranjo requentado não é nada criativo, tampouco o é a letra, mas a faixa é amorosa, cativante, bonitinha e gruda como chiclete, é forte candidata a cair no gosto popular.

Ao longo do disco, encontramos a interessante “Baião do Mundo”, uma oração tribalista ao elemento água. Os versos vazam para dentro dos nossos ouvidos e trazem na correnteza uma sensibilidade estética, com a percussão de Brown marcando o jorrar rítmico. Uma das poucas faixas originais deste álbum, pode passar despercebida em meio a tanta repetição estilística por ser, ironicamente, destoante do conjunto.

Ao ouvir “Feliz e Saudável”, é possível que soe familiar, isso porque a introdução tem como referência “A Minha Menina” d’Os Mutantes. Ambivalente, ora amorosa, ora vingativa, essa faixa nos faz lembrar a versatilidade com a qual os Tribalistas surgiram no início do século. Um background tropical, arranjo criando diferentes ambientes para casar letra e música e sem perder o fio da meada, tudo isso em menos de três minutos.

De forma geral, cada faixa tem a tatuagem tribal. “Ânima” e “Fora da Memória” não fogem ao quadrado e “Peixinhos”, tal como “Mary Cristo” em 2002, parece corresponder à cota de ingenuidade e leveza presente nas obras do trio, sobretudo, nas de Marisa. A participação da cantora portuguesa Carminho é um charme para a canção. Ponto positivo. A vocalização de Marisa se repetindo em todas as faixas cansa, aqui não será diferente. Ponto negativo. E por falar em características individuais que se sobressaem, a faixa “Trabalivre” é a cara de Arnaldo, tem o seu DNA, figuraria em um de seus álbuns solo sem nenhum estranhamento.

Se a última faixa do álbum de 2002 era um cartão de visitas que inspirava, que animava, que colocava mão no teto e chão no pé, o mesmo não acontece agora com “Lutar e Vencer” que convida a participar dessa “ocupação tribalista”. E, apesar de parecer ser um b-side de “Tribalistas”, não convence, não tem a mesma força, nem a mesma jovialidade. Um retorno já não era tão necessário, um álbum novo menos ainda. Caíram no erro do revival. Time que vence no tempo regulamentar não volta a campo para mais alguns minutos.

André Luiz Pacheco da Silva é estudante de psicologia e psicanálise, escritor e melômano.

O quadro, comandado por Michel Teló, foi uma grande sacada da TV Globo e deve se repetir mais vezes nos próximos anos

[caption id="attachment_104470" align="aligncenter" width="620"] Cantor Michel Teló esteve à frente do quadro "Bem Sertanejo"[/caption]

Chega ao fim a terceira temporada do quadro “Bem Sertanejo”, comandado pelo cantor Michel Teló no Fantástico da TV Globo. As histórias, entrevistas e canções com grandes nomes da música sertaneja alavancaram ainda mais a audiência do programa dominical e contabilizaram milhões de visualizações nas redes sociais.

Essa é uma prova concreta que o sertanejo é o gênero musical mais popular do Brasil, conquistando por isso, grande espaço na mídia. Conhecido até em outros países devido ao estouro do “Ai se eu te pego”, Michel Teló já é figura carimbada na música e na televisão. O cantor esbanja carisma em programas como o The Voice Brasil e agora no Fantástico.

Nesta terceira temporada, o Bem Sertanejo viajou num “food truck” pelos estados brasileiros que influenciaram e ainda influenciam o sertanejo. São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Tocantins, Mato Grosso do Sul e claro Goiás, tiveram destaque no quadro. Michel Teló bateu papo sobre vida, carreira e música com grandes ícones como Almir Sater, Bruno, Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé di Camargo, Jorge, Renato Teixeira, Sérgio Reis e Luan Santana. E ainda teve pratos típicos de cada região ao final de cada gravação.

Em Goiânia, talvez um dos melhores episódios desta temporada, o quadro foi gravado no Memorial do Cerrado, um dos pontos turísticos da capital. Michel Teló encontrou as principais vozes sertanejas do estado: Zezé di Camargo, Leonardo, Bruno (da dupla com Marrone) e Jorge (da dupla com Mateus). No cardápio, galinhada com pequi e doce de leite goiano.

O projeto rendeu até um DVD, gravado em Curitiba no início do ano. No trabalho, Michel Teló canta com feras como Maiara e Maraísa, Jorge e Mateus, Marília Mendonça e Luan Santana. O repertório contou com vários clássicos da música sertaneja como “Menino da Porteira”, “Chico Mineiro”, “Estrada da Vida”, “Fio de Cabelo” e “Pense em Mim”, além de dez músicas inéditas.

O fato é que o quadro foi uma grande sacada da TV Globo e deve se repetir mais vezes nos próximos anos. Por um lado é bom ver o estilo ganhando cada vez mais espaço e respeito em todos os cantos do Brasil.

Cantor Michel Teló esteve à frente do quadro "Bem Sertanejo"[/caption]

Chega ao fim a terceira temporada do quadro “Bem Sertanejo”, comandado pelo cantor Michel Teló no Fantástico da TV Globo. As histórias, entrevistas e canções com grandes nomes da música sertaneja alavancaram ainda mais a audiência do programa dominical e contabilizaram milhões de visualizações nas redes sociais.

Essa é uma prova concreta que o sertanejo é o gênero musical mais popular do Brasil, conquistando por isso, grande espaço na mídia. Conhecido até em outros países devido ao estouro do “Ai se eu te pego”, Michel Teló já é figura carimbada na música e na televisão. O cantor esbanja carisma em programas como o The Voice Brasil e agora no Fantástico.

Nesta terceira temporada, o Bem Sertanejo viajou num “food truck” pelos estados brasileiros que influenciaram e ainda influenciam o sertanejo. São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Tocantins, Mato Grosso do Sul e claro Goiás, tiveram destaque no quadro. Michel Teló bateu papo sobre vida, carreira e música com grandes ícones como Almir Sater, Bruno, Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé di Camargo, Jorge, Renato Teixeira, Sérgio Reis e Luan Santana. E ainda teve pratos típicos de cada região ao final de cada gravação.

Em Goiânia, talvez um dos melhores episódios desta temporada, o quadro foi gravado no Memorial do Cerrado, um dos pontos turísticos da capital. Michel Teló encontrou as principais vozes sertanejas do estado: Zezé di Camargo, Leonardo, Bruno (da dupla com Marrone) e Jorge (da dupla com Mateus). No cardápio, galinhada com pequi e doce de leite goiano.

O projeto rendeu até um DVD, gravado em Curitiba no início do ano. No trabalho, Michel Teló canta com feras como Maiara e Maraísa, Jorge e Mateus, Marília Mendonça e Luan Santana. O repertório contou com vários clássicos da música sertaneja como “Menino da Porteira”, “Chico Mineiro”, “Estrada da Vida”, “Fio de Cabelo” e “Pense em Mim”, além de dez músicas inéditas.

O fato é que o quadro foi uma grande sacada da TV Globo e deve se repetir mais vezes nos próximos anos. Por um lado é bom ver o estilo ganhando cada vez mais espaço e respeito em todos os cantos do Brasil.

Um dos grandes poetas modernos dos Estados Unidos da América, John Ashbery, vinculado à “Escola de Nova York”, que despontou no cenário cultural nas décadas de 1950 e 1960, ao lado de nomes como Frank O’Hara, faleceu no domingo, 3, em sua residência, de causas naturais.

Bastante elogiado por críticos de grande estatura, como Harold Bloom, Ashbery ganhou o Pulitzer, em 1975, pelo livro “Self-Portrait in Convex Mirror”.

Abaixo, uma tradução de seu poema “A blessing in disguise”, feita por Adriano Scandolara, e publicada no site Escamandro em 1º de janeiro de 2014.

[caption id="attachment_104365" align="alignleft" width="300"] John Ashbery (1927 - 2017)[/caption]

John Ashbery (1927 - 2017)[/caption]