Opção cultural

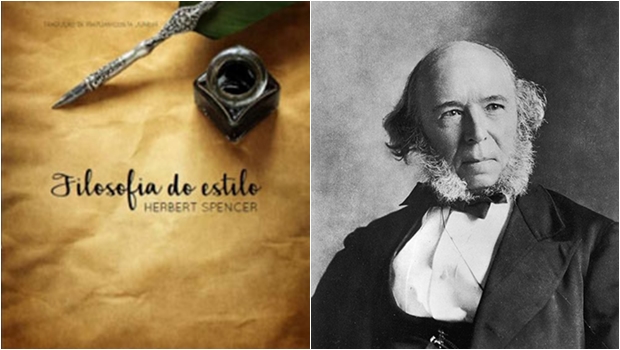

Com tradução de Irapuan Costa Junior, publicada pela Cânone Editorial em 2016, o público brasileiro tem agora acesso a uma das reflexões mais importantes sobre a linguagem, elaborada pelo filósofo Herbert Spencer

Em 19 de janeiro de 2017, comemora-se cem anos do nascimento de Carson McCullers , a escritora estadunidense que retratou a solidão humana com tragicidade, compaixão e senso de humor

Com extrema violência, filme fez críticos dizerem que não levariam seus filhos

[caption id="attachment_87443" align="aligncenter" width="620"] Hugh Jackman volta ao papel que o consagrou e diz ter gostado deste que será seu último filme como Logan, o Wolverine[/caption]

Rui Martins

Especial para o Jornal Opção, de Berlim

No Festival Internacional de Cinema de Berlim não há só filmes de arte. Desta vez, foi um blockbuster (filmes de alto custo de produção e rendimento destinados ao grande público) americano que encerrou a principal mostra, a da Competição Internacional, mas sem dela participar.

"Logan" é o terceiro filme da série criada e dirigida por James Mangold, especialista em super heróis. Tem um enorme sucesso de bilheteria, principalmente junto ao público jovem, tanto que o cinema exibido para a crítica e a sala reservada para a coletiva ficaram lotados.

[relacionadas artigos="87301, 86888"]

O filme mostra Logan, um mutante dotado de extraordinária força e resistência, mas vivendo, na maturidade, uma vida comum de chofer de táxi e ligado ao álcool.

Embora não tendo pretensões políticas, o filme mostra algumas coincidências. É uma mexicana que vai pedir ajuda a Logan, pois uma adolescente, Laura, está ameaçada e deve ser levada para a fronteira com o Canadá. Laura é mutante, também com capacidades especiais, uma verdadeira arma de guerra. Perto da fronteira canadense vive um grupo de adolescentes com os mesmos poderes, criados pelo mesmo programa, e agora ameaçados de extinção.

O filme, já destinado nos EUA a um público maior de 18 anos, tem cenas de grande violência, o que levou um dos críticos a afirmar que não levaria sua filha para ver, criando um certo constrangimento. Ao mesmo tempo, diante da presença de adolescentes que participam das lutas e mortes, perguntou o crítico como James Mangold via o uso de atores menores em filmes de extrema violência.

Mangold argumenta que, embora a limitação da idade dos espectadores para maiores de 18 anos, limite também a bilheteria, tem um efeito positivo: o realizador e sua equipe podem fazer o filme com maior liberdade, sem a preocupação do que poderia causar tal cena de violência numa criança menor. Em outras palavras, essa preocupação com cenas de violências passa a ser dos pais, ele tem outra preocupação: a de fazer um bom filme do gênero.

Quanto às crianças participando do filme, Mangold disse não se confundir as cenas do cinema com o visto no local das filmagens. A percepção é outra e, nas pausas de filmagens, as crianças eram tratadas com a maior atenção e afeto, tendo havido muitos jogos e entretenimento nas longas pausas sem entrar em cena.

O ator Hugh Jackman (Logan) desconhece esse tipo de preocupação, pois afirma que ao chegar aos 80 anos, irá dar aos seus netos esse terceiro filme da série por considerá-lo o melhor e o mais bem acabado. Para ele, as histórias de super heróis são uma maneira de se sair do cotidiano humano.

Mangold contou ser um viciado em histórias em quadrinhos desde a adolescência, fontes de inspiração para seus filmes.

Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

Hugh Jackman volta ao papel que o consagrou e diz ter gostado deste que será seu último filme como Logan, o Wolverine[/caption]

Rui Martins

Especial para o Jornal Opção, de Berlim

No Festival Internacional de Cinema de Berlim não há só filmes de arte. Desta vez, foi um blockbuster (filmes de alto custo de produção e rendimento destinados ao grande público) americano que encerrou a principal mostra, a da Competição Internacional, mas sem dela participar.

"Logan" é o terceiro filme da série criada e dirigida por James Mangold, especialista em super heróis. Tem um enorme sucesso de bilheteria, principalmente junto ao público jovem, tanto que o cinema exibido para a crítica e a sala reservada para a coletiva ficaram lotados.

[relacionadas artigos="87301, 86888"]

O filme mostra Logan, um mutante dotado de extraordinária força e resistência, mas vivendo, na maturidade, uma vida comum de chofer de táxi e ligado ao álcool.

Embora não tendo pretensões políticas, o filme mostra algumas coincidências. É uma mexicana que vai pedir ajuda a Logan, pois uma adolescente, Laura, está ameaçada e deve ser levada para a fronteira com o Canadá. Laura é mutante, também com capacidades especiais, uma verdadeira arma de guerra. Perto da fronteira canadense vive um grupo de adolescentes com os mesmos poderes, criados pelo mesmo programa, e agora ameaçados de extinção.

O filme, já destinado nos EUA a um público maior de 18 anos, tem cenas de grande violência, o que levou um dos críticos a afirmar que não levaria sua filha para ver, criando um certo constrangimento. Ao mesmo tempo, diante da presença de adolescentes que participam das lutas e mortes, perguntou o crítico como James Mangold via o uso de atores menores em filmes de extrema violência.

Mangold argumenta que, embora a limitação da idade dos espectadores para maiores de 18 anos, limite também a bilheteria, tem um efeito positivo: o realizador e sua equipe podem fazer o filme com maior liberdade, sem a preocupação do que poderia causar tal cena de violência numa criança menor. Em outras palavras, essa preocupação com cenas de violências passa a ser dos pais, ele tem outra preocupação: a de fazer um bom filme do gênero.

Quanto às crianças participando do filme, Mangold disse não se confundir as cenas do cinema com o visto no local das filmagens. A percepção é outra e, nas pausas de filmagens, as crianças eram tratadas com a maior atenção e afeto, tendo havido muitos jogos e entretenimento nas longas pausas sem entrar em cena.

O ator Hugh Jackman (Logan) desconhece esse tipo de preocupação, pois afirma que ao chegar aos 80 anos, irá dar aos seus netos esse terceiro filme da série por considerá-lo o melhor e o mais bem acabado. Para ele, as histórias de super heróis são uma maneira de se sair do cotidiano humano.

Mangold contou ser um viciado em histórias em quadrinhos desde a adolescência, fontes de inspiração para seus filmes.

Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

Filme de Marcelo Gomes não encontrou o desejado ouro no Festival de Berlim, mas deu uma contribuição importante ao resgatar a figura do negro na história brasileira

[caption id="attachment_85634" align="aligncenter" width="620"] "Joaquim" mostra com clareza que o negro participou ativamente da revolta contra Portugal[/caption]

Rui Martins

Especial para o Jornal Opção, de Berlim

Joaquim, o personagem principal do filme brasileiro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, não achou o ouro tão desejado pelo colonizador português. Marcelo Gomes, o realizador, também não. Mas o filme tem um filão precioso: o de incorporar a presença negra, no relato do episódio histórico daquela que seria a primeira tentativa de rebelião contra Portugal.

[relacionadas artigos="87301, 87225"]

Geralmente, quando se fala em libertação brasileira da colonização portuguesa, são esquecidos os escravos, submetidos tanto aos portugueses quanto aos brasileiros da elite branca em formação. Ao criar a figura imaginária de Preta, a mulher por quem se apaixonara Joaquim, Marcelo Gomes, criou na condição da escrava que Joaquim não podia comprar o fator detonador da revolta de Tiradentes.

Como costuma ocorrer, as explicações e mesmo um certo debate do realizador com a crítica, na tradicional entrevista coletiva posterior à exibição do filme, completaram a compreensão de alguns aspectos da nossa colonização, não muito claros no filme. Durante algumas dezenas de minutos, o filme se perde no garimpo do ouro, tornando-se mesmo um documentário desnecessário.

Marcelo Gomes, na apresentação do filme, descreveu a colonização portuguesa com uma das piores, provocando explicações contrárias de um crítico de origem eritreia, que enumerou os excessos cometidos pelos italianos contra as populações africanas. A própria produtora portuguesa e um crítico português reagiram contra à má catalogação dos colonizadores portugueses. Na verdade, não existiram bons ou menos maus colonizadores, tanto espanhóis, holandeses, ingleses, italianos como franceses tratavam os colonizados como seres inferiores, igualando-se, embora de maneiras diversas, nas suas políticas e crueldades.

Convido o leitor a ouvir o anexo em MP3, de minha declaração e da resposta de Marcelo Gomes, durante a entrevista coletiva sobre a participação do negro no processo da independência brasileira:

[playlist images="false" artists="false" ids="87379"]

Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

"Joaquim" mostra com clareza que o negro participou ativamente da revolta contra Portugal[/caption]

Rui Martins

Especial para o Jornal Opção, de Berlim

Joaquim, o personagem principal do filme brasileiro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, não achou o ouro tão desejado pelo colonizador português. Marcelo Gomes, o realizador, também não. Mas o filme tem um filão precioso: o de incorporar a presença negra, no relato do episódio histórico daquela que seria a primeira tentativa de rebelião contra Portugal.

[relacionadas artigos="87301, 87225"]

Geralmente, quando se fala em libertação brasileira da colonização portuguesa, são esquecidos os escravos, submetidos tanto aos portugueses quanto aos brasileiros da elite branca em formação. Ao criar a figura imaginária de Preta, a mulher por quem se apaixonara Joaquim, Marcelo Gomes, criou na condição da escrava que Joaquim não podia comprar o fator detonador da revolta de Tiradentes.

Como costuma ocorrer, as explicações e mesmo um certo debate do realizador com a crítica, na tradicional entrevista coletiva posterior à exibição do filme, completaram a compreensão de alguns aspectos da nossa colonização, não muito claros no filme. Durante algumas dezenas de minutos, o filme se perde no garimpo do ouro, tornando-se mesmo um documentário desnecessário.

Marcelo Gomes, na apresentação do filme, descreveu a colonização portuguesa com uma das piores, provocando explicações contrárias de um crítico de origem eritreia, que enumerou os excessos cometidos pelos italianos contra as populações africanas. A própria produtora portuguesa e um crítico português reagiram contra à má catalogação dos colonizadores portugueses. Na verdade, não existiram bons ou menos maus colonizadores, tanto espanhóis, holandeses, ingleses, italianos como franceses tratavam os colonizados como seres inferiores, igualando-se, embora de maneiras diversas, nas suas políticas e crueldades.

Convido o leitor a ouvir o anexo em MP3, de minha declaração e da resposta de Marcelo Gomes, durante a entrevista coletiva sobre a participação do negro no processo da independência brasileira:

[playlist images="false" artists="false" ids="87379"]

Rui Martins está em Berlim, convidado pelo Festival Internacional de Cinema

Não é de espantar que o movimento Holliness e o surgimento de seitas pentecostais, bem como seu correlato católico, a Renovação Carismática, promovam espetaculares sessões de cura e libertação e forneçam os modelos culturais seja do entusiasmo divino, seja do furor diabólico

[caption id="attachment_87361" align="alignleft" width="620"] Detalhe do quadro "Sabá das Bruxas" (1746), de Francisco Goya[/caption]

Philippe Sartin

Especial para o Jornal Opção

Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. (Lucas, 8: 33)

1.

A possessão pelo demônio no mundo Ocidental (sobretudo nos meios católicos), tal como hoje a conhecemos, é uma formação cultural típica dos séculos XVI e XVII – a época da “caça às bruxas” –, período no qual o número de casos reportados (seja de indivíduos atormentados, seja de possessões coletivas) foi inaudito. Mais que um fenômeno quantitativo, todavia, as feições que adquiriu em meio a crises confessionais, acusações de bruxaria, neuroses sexuais em conventos e psicopatologias reais tornaram-no o símbolo de um mundo controvertido: a carne convulsiva das endemoninhadas (na expressão de Michel Foucault), desdenhada pelos iluministas como tola superstição e desencantada, já no século XIX, pelo racionalismo psiquiátrico (e psicanalítico), teima em oferecer-se aos olhos da modernidade no escuro dos porões de igreja, ou das salas de cinema. O mundo das reformas e revoluções – que, afinal, é o nosso mundo – não pode ainda prescindir deste fenômeno misterioso, relutante e incompreendido, que insistimos, tolamente, em chamar de “medieval”.

[caption id="attachment_87368" align="alignleft" width="300"]

Detalhe do quadro "Sabá das Bruxas" (1746), de Francisco Goya[/caption]

Philippe Sartin

Especial para o Jornal Opção

Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. (Lucas, 8: 33)

1.

A possessão pelo demônio no mundo Ocidental (sobretudo nos meios católicos), tal como hoje a conhecemos, é uma formação cultural típica dos séculos XVI e XVII – a época da “caça às bruxas” –, período no qual o número de casos reportados (seja de indivíduos atormentados, seja de possessões coletivas) foi inaudito. Mais que um fenômeno quantitativo, todavia, as feições que adquiriu em meio a crises confessionais, acusações de bruxaria, neuroses sexuais em conventos e psicopatologias reais tornaram-no o símbolo de um mundo controvertido: a carne convulsiva das endemoninhadas (na expressão de Michel Foucault), desdenhada pelos iluministas como tola superstição e desencantada, já no século XIX, pelo racionalismo psiquiátrico (e psicanalítico), teima em oferecer-se aos olhos da modernidade no escuro dos porões de igreja, ou das salas de cinema. O mundo das reformas e revoluções – que, afinal, é o nosso mundo – não pode ainda prescindir deste fenômeno misterioso, relutante e incompreendido, que insistimos, tolamente, em chamar de “medieval”.

[caption id="attachment_87368" align="alignleft" width="300"] "Jesus exorciza geraseno" | Iluminura medieval[/caption]

Presentes em diversas culturas espalhadas pelo mundo todo, e ao longo da História, os fenômenos de possessão enraizaram-se na cristandade desde os seus primórdios: os Evangelhos contêm descrições memoráveis dos embates, geralmente fulminantes, entre Jesus e os espíritos malignos. Talvez o mais significativo seja o dos demônios de Gerasa: possuído por uma legião e apartado da vida em sociedade, um homem dilapidava-se aos gritos entre as sepulturas, até que Cristo – num gesto apocalíptico, anunciando a chegada do Reino – libertou-o de seus tormentos, e a miríade demoníaca tomou posse de uma vara de porcos, lançando-a no mar. Muito embora tais narrativas forneçam os contornos do fenômeno, é preciso notar que a sua violência e negatividade são características peculiares de uma interpretação cristã de mundo, calcada no conceito de Diabo e que entende a tomada do corpo e o eclipse da consciência como uma forma de desordem. Em muitas culturas, todavia, outras formas de possessão (que nada tem de demoníacas) exercem importantes papéis culturais, sendo encorajadas e cultuadas.

Mas fiquemos com o Ocidente, que é o que nos interessa. Durante o período medieval os relatos desenvolvem-se lentamente. Presentes nalgumas crônicas e, sobretudo, nas vidas dos santos, a possessão e o exorcismo cumpriam uma função pouco mais que retórica: eram símbolos da luta travada entre o cristianismo e as superstições, a partir da qual a magia era substituída pelas devoções sacramentais e os feiticeiros pelos sacerdotes (ou pelos santos). Foi apenas no “outono da Idade Média” (na expressão do grande historiador Johan Huizinga), quando uma espiritualidade mística extrapolou os muros conventuais e atingiu o coração dos leigos, e quando, igualmente, iniciou-se o terrível capítulo da caça às bruxas, que as possessões demoníacas adquiriram maior notoriedade. Este novo ambiente forneceria os elementos para o seu enredo típico: o indivíduo – geralmente mulher – que por meio de seus próprios pecados (geralmente sexuais) ou por um ataque de terceiros (sob a forma do malefício) percebe-se tolhido em seus pensamentos e ações por uma presença cega e obscura; os sacerdotes que modulam o seu sofrimento em termos religiosos, tornando-o operativo enquanto possessão, pronta para se dissolver nos extenuantes exorcismos; por fim, após disputas e controvérsias, propaganda (do clero) e edificação (dos ouvintes), a crise que amaina, a possuída que se vê livre e reconciliada com o grêmio dos cristãos.

Segundo historiadores como Brian Levack (The devil within. Possession and exorcism in Christian West, 2013, Yale University Press, 346 pp.) foi na Época Moderna, quando católicos e protestantes se anatematizavam, fogueiras ardiam em praça pública e, por outro lado, a ciência de Galileu e Newton dava seus importantes passos, que os sintomas mais comuns da possessão se fixaram: seja os fisiológicos (convulsões, dores, rigidez dos membros, ou flexibilidade muscular e contorsões, força sobre-humana, levitação, inchaço em algumas partes do corpo, vômitos, perda de funções corporais, perda de apetite), seja os comportamentais (falar línguas estranhas, usar de vozes incomuns, transe, clarevidência, blasfêmia, aversão a objetos sagrados e uma conduta imoral). Foi igualmente neste período que o rito do exorcismo adquiriu os contornos com que hoje o identificamos: bençãos, ladainhas, deprecações e conjurações. Com efeito, o primeiro ritual oficial da Igreja surgiu apenas em 1614.

Com o passar dos anos, todavia, o fenômeno foi pouco a pouco perdendo a credibilidade: cenários extravagantes como o da possessão coletiva das freiras ursulinas em Loudun, a descoberta de fraudes, os avanços do pensamento científico e, por fim, as realizações da medicina mergulharam as possessões, já no século XIX, numa aura de desencanto e decadência, até transformá-las num objeto de curiosidade, espécie de símbolo do fanatismo do passado. Estudos como os de Charcot, Janet e Freud revelaram mecanismos psíquicos desencadeantes de fenômenos semelhantes à possessão, definindo-a ora como neurose, ora como histeria. Foi no campo das artes, já no século XX, que a possessão demoníaca recobrou suas forças e tornou-se novamente relevante para a cultura ocidental: após sucessos literárias como os de Georges Bernanos (Sous le soleil de Satan, 1926) e Aldous Huxley (The devils of Loudun, 1952), seria a vez do cinema trazer o diabo à tona.

2.

O cinema da segunda metade do século XX foi pródigo em realizações sobre o tema da possessão. Gostaria de destacar as principais: Matka Joanna od Aniołów, de Jerzy Kawalerowicz (1961) vencedor do Prêmio Especial do Júri, em Cannes, e baseado na famosa possessão de Loudun; The Devils, de Ken Russel (1971), sobre o mesmo evento, com destaque para as atuações de Oliver Reed e Vanessa Redgrave; The Exorcist, de William Friedkin (1973), que recebeu nada menos que dez indicações ao Oscar (vencendo como Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Mixagem de Som) e sete ao Globo de Ouro (vencendo em quatro categorias); Sous le soleil de Satan, de Maurice Pialat (1987), vencedor da Palma de Ouro, e com seis nomeações ao César.

[caption id="attachment_87365" align="alignleft" width="620"]

"Jesus exorciza geraseno" | Iluminura medieval[/caption]

Presentes em diversas culturas espalhadas pelo mundo todo, e ao longo da História, os fenômenos de possessão enraizaram-se na cristandade desde os seus primórdios: os Evangelhos contêm descrições memoráveis dos embates, geralmente fulminantes, entre Jesus e os espíritos malignos. Talvez o mais significativo seja o dos demônios de Gerasa: possuído por uma legião e apartado da vida em sociedade, um homem dilapidava-se aos gritos entre as sepulturas, até que Cristo – num gesto apocalíptico, anunciando a chegada do Reino – libertou-o de seus tormentos, e a miríade demoníaca tomou posse de uma vara de porcos, lançando-a no mar. Muito embora tais narrativas forneçam os contornos do fenômeno, é preciso notar que a sua violência e negatividade são características peculiares de uma interpretação cristã de mundo, calcada no conceito de Diabo e que entende a tomada do corpo e o eclipse da consciência como uma forma de desordem. Em muitas culturas, todavia, outras formas de possessão (que nada tem de demoníacas) exercem importantes papéis culturais, sendo encorajadas e cultuadas.

Mas fiquemos com o Ocidente, que é o que nos interessa. Durante o período medieval os relatos desenvolvem-se lentamente. Presentes nalgumas crônicas e, sobretudo, nas vidas dos santos, a possessão e o exorcismo cumpriam uma função pouco mais que retórica: eram símbolos da luta travada entre o cristianismo e as superstições, a partir da qual a magia era substituída pelas devoções sacramentais e os feiticeiros pelos sacerdotes (ou pelos santos). Foi apenas no “outono da Idade Média” (na expressão do grande historiador Johan Huizinga), quando uma espiritualidade mística extrapolou os muros conventuais e atingiu o coração dos leigos, e quando, igualmente, iniciou-se o terrível capítulo da caça às bruxas, que as possessões demoníacas adquiriram maior notoriedade. Este novo ambiente forneceria os elementos para o seu enredo típico: o indivíduo – geralmente mulher – que por meio de seus próprios pecados (geralmente sexuais) ou por um ataque de terceiros (sob a forma do malefício) percebe-se tolhido em seus pensamentos e ações por uma presença cega e obscura; os sacerdotes que modulam o seu sofrimento em termos religiosos, tornando-o operativo enquanto possessão, pronta para se dissolver nos extenuantes exorcismos; por fim, após disputas e controvérsias, propaganda (do clero) e edificação (dos ouvintes), a crise que amaina, a possuída que se vê livre e reconciliada com o grêmio dos cristãos.

Segundo historiadores como Brian Levack (The devil within. Possession and exorcism in Christian West, 2013, Yale University Press, 346 pp.) foi na Época Moderna, quando católicos e protestantes se anatematizavam, fogueiras ardiam em praça pública e, por outro lado, a ciência de Galileu e Newton dava seus importantes passos, que os sintomas mais comuns da possessão se fixaram: seja os fisiológicos (convulsões, dores, rigidez dos membros, ou flexibilidade muscular e contorsões, força sobre-humana, levitação, inchaço em algumas partes do corpo, vômitos, perda de funções corporais, perda de apetite), seja os comportamentais (falar línguas estranhas, usar de vozes incomuns, transe, clarevidência, blasfêmia, aversão a objetos sagrados e uma conduta imoral). Foi igualmente neste período que o rito do exorcismo adquiriu os contornos com que hoje o identificamos: bençãos, ladainhas, deprecações e conjurações. Com efeito, o primeiro ritual oficial da Igreja surgiu apenas em 1614.

Com o passar dos anos, todavia, o fenômeno foi pouco a pouco perdendo a credibilidade: cenários extravagantes como o da possessão coletiva das freiras ursulinas em Loudun, a descoberta de fraudes, os avanços do pensamento científico e, por fim, as realizações da medicina mergulharam as possessões, já no século XIX, numa aura de desencanto e decadência, até transformá-las num objeto de curiosidade, espécie de símbolo do fanatismo do passado. Estudos como os de Charcot, Janet e Freud revelaram mecanismos psíquicos desencadeantes de fenômenos semelhantes à possessão, definindo-a ora como neurose, ora como histeria. Foi no campo das artes, já no século XX, que a possessão demoníaca recobrou suas forças e tornou-se novamente relevante para a cultura ocidental: após sucessos literárias como os de Georges Bernanos (Sous le soleil de Satan, 1926) e Aldous Huxley (The devils of Loudun, 1952), seria a vez do cinema trazer o diabo à tona.

2.

O cinema da segunda metade do século XX foi pródigo em realizações sobre o tema da possessão. Gostaria de destacar as principais: Matka Joanna od Aniołów, de Jerzy Kawalerowicz (1961) vencedor do Prêmio Especial do Júri, em Cannes, e baseado na famosa possessão de Loudun; The Devils, de Ken Russel (1971), sobre o mesmo evento, com destaque para as atuações de Oliver Reed e Vanessa Redgrave; The Exorcist, de William Friedkin (1973), que recebeu nada menos que dez indicações ao Oscar (vencendo como Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Mixagem de Som) e sete ao Globo de Ouro (vencendo em quatro categorias); Sous le soleil de Satan, de Maurice Pialat (1987), vencedor da Palma de Ouro, e com seis nomeações ao César.

[caption id="attachment_87365" align="alignleft" width="620"] "O exorcista" ("The Exorcist"), 1973. Direção: William Friedkin[/caption]

A partir dos anos 2000, uma explosão de películas caça-níqueis tomou conta das salas de cinema, desde filmes relacionados a O exorcista (Exorcist: The Begining, de Renny Harlin, em 2004, e Dominion: Prequel to the Exorcist, de Paul Schraber, em 2005), buscando redimir as péssimas sequências de décadas anteriores (Exorcist II: The Heretic, de John Boorman, em 1977 e The Exorcist III, dirigido pelo proprio W. P. Blatty, em 1990) – e falhando miseravelmente, diga-se de passagem – até produções puramente formulaicas, como The Possession, de Ole Bornedal (2012), The devil inside, de William Brent Bell (2012) e o sofrível The Vatican Tapes, de Mark Neveldine (2015). Destacam-se filmes regulares como The Last Exorcism, de Daniel Stamm (2010) (com um final, todavia, decepcionante) e The rite, de Mikael Håfström (2011) que, se não trazem nada de novo, são um entretenimento honesto. As produções mais relevantes, todavia – pela abordagem, e boas atuações – são The Exorcism of Emily Rose, de Scott Derrickson (2005), Requiem, de Hans-Christian Schmid (2006), que deu a Sandra Hüller um Urso de Prata – ambos sobre o caso Kinglenberg (1976) – e, por fim, După dealuri (2012), que em Cannes rendeu a Cristian Mungiu o prêmio de Melhor Roteiro e a Cristina Flutur e Cosmina Stratan o de Melhor Atriz.

Paralelo ao avanço “demonológico” no cinema, os casos de possessão aumentaram significativamente na segunda metade do século XX. Hoje são milhares os exorcismos realizados todos os anos em diversas dioceses mundo afora – seja nos países católicos da Europa e da América Latina, seja nos Estados Unidos – onde a busca por consolo espiritual – ante males geralmente bem mundanos – convive com um renovado interesse nos aspectos extraordinários da vida religiosa. Não é de espantar que o movimento Holliness e o surgimento de seitas pentecostais, bem como seu correlato católico, a Renovação Carismática, promovam espetaculares sessões de cura e libertação e forneçam os modelos culturais seja do entusiasmo divino – visível nas explosões teatrais da glossolalia – seja do furor diabólico. Soma-se a tais fenômenos a crescente divulgação da pastoral exorcística por figuras icônicas como o eufórico passionista padre Gabriele Amorth, responsável pelo revigoramento do ritual no coração de Roma, fazendo-se presente com inúmeras publicações, aparições televisivas e um famoso programa de rádio.

[caption id="attachment_87366" align="alignleft" width="300"]

"O exorcista" ("The Exorcist"), 1973. Direção: William Friedkin[/caption]

A partir dos anos 2000, uma explosão de películas caça-níqueis tomou conta das salas de cinema, desde filmes relacionados a O exorcista (Exorcist: The Begining, de Renny Harlin, em 2004, e Dominion: Prequel to the Exorcist, de Paul Schraber, em 2005), buscando redimir as péssimas sequências de décadas anteriores (Exorcist II: The Heretic, de John Boorman, em 1977 e The Exorcist III, dirigido pelo proprio W. P. Blatty, em 1990) – e falhando miseravelmente, diga-se de passagem – até produções puramente formulaicas, como The Possession, de Ole Bornedal (2012), The devil inside, de William Brent Bell (2012) e o sofrível The Vatican Tapes, de Mark Neveldine (2015). Destacam-se filmes regulares como The Last Exorcism, de Daniel Stamm (2010) (com um final, todavia, decepcionante) e The rite, de Mikael Håfström (2011) que, se não trazem nada de novo, são um entretenimento honesto. As produções mais relevantes, todavia – pela abordagem, e boas atuações – são The Exorcism of Emily Rose, de Scott Derrickson (2005), Requiem, de Hans-Christian Schmid (2006), que deu a Sandra Hüller um Urso de Prata – ambos sobre o caso Kinglenberg (1976) – e, por fim, După dealuri (2012), que em Cannes rendeu a Cristian Mungiu o prêmio de Melhor Roteiro e a Cristina Flutur e Cosmina Stratan o de Melhor Atriz.

Paralelo ao avanço “demonológico” no cinema, os casos de possessão aumentaram significativamente na segunda metade do século XX. Hoje são milhares os exorcismos realizados todos os anos em diversas dioceses mundo afora – seja nos países católicos da Europa e da América Latina, seja nos Estados Unidos – onde a busca por consolo espiritual – ante males geralmente bem mundanos – convive com um renovado interesse nos aspectos extraordinários da vida religiosa. Não é de espantar que o movimento Holliness e o surgimento de seitas pentecostais, bem como seu correlato católico, a Renovação Carismática, promovam espetaculares sessões de cura e libertação e forneçam os modelos culturais seja do entusiasmo divino – visível nas explosões teatrais da glossolalia – seja do furor diabólico. Soma-se a tais fenômenos a crescente divulgação da pastoral exorcística por figuras icônicas como o eufórico passionista padre Gabriele Amorth, responsável pelo revigoramento do ritual no coração de Roma, fazendo-se presente com inúmeras publicações, aparições televisivas e um famoso programa de rádio.

[caption id="attachment_87366" align="alignleft" width="300"] A jovem estudante alemã, Anneliese Michel, morta após sessões de exorcismo, em 1976[/caption]

O contemporâneo interesse pela demonologia, pela possessão e pelos exorcismos, oferece a ocasião de um raciocínio no qual o historiador, acostumado à navalha de Occam, frequentemente se compraz: seria a publicidade do fenômeno a responsável pelo incremento nos casos de possessão? Me lembro de ter mencionado, não há muito, um certo “caso Kinglenberg”: trata-se da dolorosa possessão de uma jovem estudante alemã, Anneliese Michel, e das catastróficas sessões de exorcismo que, em 1976, culminaram na sua morte. O episódio suscitou animosas reações da opinião pública e de setores liberais da Igreja (não havia muito que uma teologia avessa ao tradicional conceito do Diabo se afirmara entre os teólogos de língua alemã). Pensou-se que uma crença equivocada nos poderes diabólicos – como a da própria Anneliese e de sua família, bem como dos exorcistas envolvidos – desse azo a situações descontroladas com consequências muitas vezes fatais.

Por trás da possessão e de suas críticas palpitava o estrondoso sucesso de Friedkin. Teria a narrativa de Reagan e Pazuzu extrapolado o nível do entretenimento e suscitado possessões verdadeiras, no mundo real? Ou, ao contrário, seria o retorno destas práticas a ocasião de que se beneficiara o filme, para popularizar-se como nenhuma película de terror até então? É certo que, de modo diverso do que as cenas isoladas – hoje mesmo ridículas – dos malabarismos da garota podem levar a crer, o mérito de O exorcista foi atingir, ao meu ver, um reservatório íntimo de emoções e crenças que o visual gore e os jumpscares dos filmes atuais não conseguem senão arranhar. Talvez, como na Época Moderna, quando o paradigma da possessão esteve em pleno funcionamento, a materialidade e a paranóia do terror de Friedkin tenham posto o público ocidental em contato com aspectos da própria cultura que jaziam candidamente adormecidos. O filme toca nos caracteres centrais dos sintomas de possessão: em seu terror crescente, claustrofóbico e angustiante, a eficaz intensidade da religião transparece como uma possibilidade real de autocompreensão e transformação. Os ateus dificilmente são possuídos.

3.

Estabelecer uma relação de causalidade entre o filme de 1973 e os sintomas de ataque diabólico, hoje em dia corriqueiros no Ocidente cristão, parece-me um exercício de futilidade. Uma simples correlação, todavia, é muito mais que plausível, embora coloque questões de difícil resolução. Permito-me uma pequena digressão à grande obra de Carlo Ginzburg, Storia Notturna, de 1989 (História noturna, tradução de Nilson Louzada, Cia. De Bolso, 2012, 479 pp.). Decifrar o sabá – a misteriosa reunião das bruxas com o Demônio, um mito que gerou pânicos persecutórios na Época Moderna – significou uma série de escolhas de caráter teórico e metodológico: era preciso separar, nos relatos compilados pelos inquisidores, os lugares comuns repetidos pela pressão dos interrogatórios (muitas vezes sob tortura) das informações fornecidas pelas supostas bruxas que contrastavam com os saberes demonológicos. Numa palavra, tratava-se de rastrear as origens dos diversos elementos narrativos, numa pesquisa guiada por pistas aparentemente irrelevantes e comparações em grande escala, que consagrou justamente o já célebre historiador italiano.

[relacionadas artigos=" 99959 "]

Entre as complexas conclusões de Ginzburg, uma é preciso reter para o que nos interessa: a viagem noturna, o contato com o mundo dos mortos – elementos folclóricos deslindados por sua análise do estereótipo da bruxaria – não implica tão somente a fatídica pergunta “quem vem primeiro, o relato ou o fato?”. Ela ilumina a raiz da própria idéia de narrativa: ter estado lá e retornar para dar notícia. É, por assim dizer, uma espécie de pré-condição. Todavia, a narrativa não se cria ex nihilo, mas resulta de um aprendizado, donde a importância do relato.

Ora, podemos transpor suas indagações para o universo, igualmente misterioso, das possessões. A pergunta a ser feita, a partir destes problemas é: o que possibilita a narrativa silenciosa que um indivíduo no século XXI, sentindo-se possuído, recita a si mesmo, no âmago de sua intimidade? Não penso que seja possível ignorar o papel desempenhado pelas narrativas cinematográficas nestas questões. Penso que seja o meio mais eficaz de difusão de tais modelos – com maior alcance, inclusive, que as obras literárias que lhes deram origem. Donde uma segunda pergunta: o que torna estes filmes tão bem aceitos entre uma larga parcela da população? Penso que podemos aprender muito a partir destas duas questões.

Philippe Sartin é doutorando em História pela Universidade de São Paulo (USP)

A jovem estudante alemã, Anneliese Michel, morta após sessões de exorcismo, em 1976[/caption]

O contemporâneo interesse pela demonologia, pela possessão e pelos exorcismos, oferece a ocasião de um raciocínio no qual o historiador, acostumado à navalha de Occam, frequentemente se compraz: seria a publicidade do fenômeno a responsável pelo incremento nos casos de possessão? Me lembro de ter mencionado, não há muito, um certo “caso Kinglenberg”: trata-se da dolorosa possessão de uma jovem estudante alemã, Anneliese Michel, e das catastróficas sessões de exorcismo que, em 1976, culminaram na sua morte. O episódio suscitou animosas reações da opinião pública e de setores liberais da Igreja (não havia muito que uma teologia avessa ao tradicional conceito do Diabo se afirmara entre os teólogos de língua alemã). Pensou-se que uma crença equivocada nos poderes diabólicos – como a da própria Anneliese e de sua família, bem como dos exorcistas envolvidos – desse azo a situações descontroladas com consequências muitas vezes fatais.

Por trás da possessão e de suas críticas palpitava o estrondoso sucesso de Friedkin. Teria a narrativa de Reagan e Pazuzu extrapolado o nível do entretenimento e suscitado possessões verdadeiras, no mundo real? Ou, ao contrário, seria o retorno destas práticas a ocasião de que se beneficiara o filme, para popularizar-se como nenhuma película de terror até então? É certo que, de modo diverso do que as cenas isoladas – hoje mesmo ridículas – dos malabarismos da garota podem levar a crer, o mérito de O exorcista foi atingir, ao meu ver, um reservatório íntimo de emoções e crenças que o visual gore e os jumpscares dos filmes atuais não conseguem senão arranhar. Talvez, como na Época Moderna, quando o paradigma da possessão esteve em pleno funcionamento, a materialidade e a paranóia do terror de Friedkin tenham posto o público ocidental em contato com aspectos da própria cultura que jaziam candidamente adormecidos. O filme toca nos caracteres centrais dos sintomas de possessão: em seu terror crescente, claustrofóbico e angustiante, a eficaz intensidade da religião transparece como uma possibilidade real de autocompreensão e transformação. Os ateus dificilmente são possuídos.

3.

Estabelecer uma relação de causalidade entre o filme de 1973 e os sintomas de ataque diabólico, hoje em dia corriqueiros no Ocidente cristão, parece-me um exercício de futilidade. Uma simples correlação, todavia, é muito mais que plausível, embora coloque questões de difícil resolução. Permito-me uma pequena digressão à grande obra de Carlo Ginzburg, Storia Notturna, de 1989 (História noturna, tradução de Nilson Louzada, Cia. De Bolso, 2012, 479 pp.). Decifrar o sabá – a misteriosa reunião das bruxas com o Demônio, um mito que gerou pânicos persecutórios na Época Moderna – significou uma série de escolhas de caráter teórico e metodológico: era preciso separar, nos relatos compilados pelos inquisidores, os lugares comuns repetidos pela pressão dos interrogatórios (muitas vezes sob tortura) das informações fornecidas pelas supostas bruxas que contrastavam com os saberes demonológicos. Numa palavra, tratava-se de rastrear as origens dos diversos elementos narrativos, numa pesquisa guiada por pistas aparentemente irrelevantes e comparações em grande escala, que consagrou justamente o já célebre historiador italiano.

[relacionadas artigos=" 99959 "]

Entre as complexas conclusões de Ginzburg, uma é preciso reter para o que nos interessa: a viagem noturna, o contato com o mundo dos mortos – elementos folclóricos deslindados por sua análise do estereótipo da bruxaria – não implica tão somente a fatídica pergunta “quem vem primeiro, o relato ou o fato?”. Ela ilumina a raiz da própria idéia de narrativa: ter estado lá e retornar para dar notícia. É, por assim dizer, uma espécie de pré-condição. Todavia, a narrativa não se cria ex nihilo, mas resulta de um aprendizado, donde a importância do relato.

Ora, podemos transpor suas indagações para o universo, igualmente misterioso, das possessões. A pergunta a ser feita, a partir destes problemas é: o que possibilita a narrativa silenciosa que um indivíduo no século XXI, sentindo-se possuído, recita a si mesmo, no âmago de sua intimidade? Não penso que seja possível ignorar o papel desempenhado pelas narrativas cinematográficas nestas questões. Penso que seja o meio mais eficaz de difusão de tais modelos – com maior alcance, inclusive, que as obras literárias que lhes deram origem. Donde uma segunda pergunta: o que torna estes filmes tão bem aceitos entre uma larga parcela da população? Penso que podemos aprender muito a partir destas duas questões.

Philippe Sartin é doutorando em História pela Universidade de São Paulo (USP)

Teorias e levantamentos do Ph.D. nos estudos do sistema e da complexidade John Casti resultaram em um livro ao mesmo tempo esclarecedor e aterrorizante, quase paranoico

[caption id="attachment_87315" align="aligncenter" width="620"] A explosão nuclear é a mais temida e, talvez, comum alternativa para o fim do mundo. Porém, há outras não tão óbvias que podem levar à decadência da humanidade[/caption]

Marcos Nunes Carreiro

Há aproximadamente 74 mil anos, no lugar onde hoje se encontra a ilha de Sumatra, na Indonésia, o vulcão Toba — também denominado supervulcão devido às suas atividades já registradas —entrou em erupção com uma força que não pode ser comparada a nada ocorrido na Terra desde que o ser humano passou a andar ereto. Um exemplo, a título de comparação: o leitor já deve ter ouvido falar do vulcão Krakatoa, cuja erupção fez desaparecer a ilha de mesmo nome em 1883. Esse evento deixou quase 40 mil mortos com uma explosão de 150 megatons de TNT, o que equivale a 10 mil vezes a força da bomba atômica que devastou a cidade japonesa de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial.

Bem, a erupção do Toba, segundo estimativas, teve a força de um gigaton. Isto é, quase seis vezes superior à do Krakatoa. Nessa época — o auge da última Era Glacial estimada entre 110 mil a 10 mil anos atrás —, a Terra era habitada pelo homem de Neandertal, ao lado do Homo sapiens na Europa, do Homo erectus e do Homo floresiensis na Ásia. Ainda havia mamutes peludos e tigres-dentes-de-sabre dividindo espaço com o homem. Mas, de uma hora para outra, o vulcão mudou tudo.

Além das gigantescas ondas do tsunami, os quase 3 mil quilômetros cúbicos de poeira vulcânica e fragmentos de rocha lançados na atmosfera reduziram a radiação solar de forma tão drástica que as plantas não conseguiram sobreviver. A temperatura média mundial caiu para -15ºC transformando o verão em inverno e o inverno em um frio congelante.

Atualmente, a estimativa é que apenas alguns milhares de pessoas sobreviveram e a maioria vivia em pequenos grupos na África. Os dados são resultado do trabalho minucioso de acadêmicos que examinaram amostras de DNA daquele período. De acordo com os pesquisadores, as amostras genéticas do mundo inteiro teriam sido bastante diferentes se os seres humanos tivessem conseguido se desenvolver sem as dificuldades criadas pelo Toba em todo o planeta.

Assim, é possível afirmar que a erupção do vulcão Toba foi responsável pela quase extinção da humanidade. Porém, como afirma o matemático estadunidense John Casti, quase, porém, não é fato: “e mesmo um poderoso vulcão como o Toba não seria capaz de varrer totalmente os seres humanos da face da Terra. Foi uma catástrofe monumental, sem dúvida, mas não enviou a humanidade para o cemitério da história.” Então, o que poderia levar ao seu real desaparecimento?

Para refletir acerca dessa pergunta, Casti, que é Ph.D. nos estudos das teorias dos sistemas e da complexidade, escreveu o livro “O colapso de tudo: os eventos extremos que podem destruir a civilização a qualquer momento”.

Mas não apenas desastres naturais podem resultar em uma tragédia para a humanidade. Segundo Casti, o que mais assusta é a fragilidade dos sistemas que sustentam o estilo de vida do século XXI. O cerne do livro está no fato de que a sociedade atual é frágil, em que todas as infraestruturas necessárias para manter esse estilo de vida pós-industrial — em relação à energia, água, comida, comunicação, transporte, saúde, segurança e finanças — estão tão interligadas que, “se um sistema espirrar, os outros pegam pneumonia na mesma hora”.

Casti tem muitas informações de bastidores, além de ser uma pessoa bastante informada acerca do andamento dos sistemas mundiais. Por isso, suas previsões são de deixar os menos informados em estado de alerta. Aos mais assustados, após a leitura do livro, resta fazer um cômodo subterrâneo em casa, correr até o supermercado e ao posto de gasolina mais próximos e abastecer uma reserva visando o breve colapso mundial. À frente daremos voz a alguns desses cenários descritos pelo autor. Mas, por enquanto, devemos apresentar ao leitor o modo de seleção e análise usados para selecionar os “eventos X”.

Todos eles são medidos pelo que o autor denomina “níveis de complexidade”. O que são? Casti, na página 54 do livro, cita alguns exemplos para estabelecer a relação entre a complexidade da sociedade atual e os eventos que podem levá-la à destruição:

“É muito provável que grande parte dos leitores destas páginas tenha, em casa ou no escritório, uma cafeteira de última geração, que prepara um maravilhoso expresso ao simples toque de um botão. Primeiro, os grãos são moídos, prensados e pré-lavados. Depois, a água fervendo passa pelos grãos a alta pressão, e o resultado é aquela dose de cafeína de que aparentemente precisamos tanto para que nosso motor funcione pela manhã. Em suma, essa máquina é um robô de fazer café. […] Mas toda a automação embutida na cafeteira tem um preço: um grande aumento na complexidade do aparelho que faz café. […] Você não é mais capaz de fazer a manutenção da máquina.

Evidentemente, uma sobrecarga de complexidade na cafeteira é apenas um aborrecimento. Uma sobrecarga dessas em seu carro já é outra história. E, quando algo similar acontece numa infraestrutura da qual se depende no dia a dia, as coisas realmente começam a ficar sérias.

Numa nota aos desenvolvedores de software da Microsoft em 2005, Ray Ozzie, ex-responsável técnico da empresa, escreveu: ‘A complexidade mata. Ela drena a energia dos programadores, dificulta o planejamento, o desenvolvimento e a testagem de produtos, ocasiona problemas de segurança e gera frustação nos administradores e nos usuários finais.’ A nota prosseguia com ideias para manter a complexidade sob controle.

Ozzie escreveu essas palavras numa época em que o Windows 2000 continha cerca de 30 milhões de linhas de código. Seu sucessor, o Windows XP, tinha 45 milhões, e, embora a Microsoft tenha sabiamente se recusado a anunciar o número de linhas de código do Windows 7, tudo leva a crer que ele possua bem mais do que 50 milhões. Mas e daí?

Mesmo que a Microsoft conseguisse controlar o tamanho (leia-se ‘complexidade’) de seu sistema operacional, complementos de programas, plug-ins de navegação, wikis e apetrechos do gênero elevam as linhas de código ocultas dentro de seu computador à casa das centenas de milhões. O ponto é que os sistemas computacionais não são projetados. Eles evoluem e, ao evoluírem, acabam ultrapassando nossa capacidade de controlá-los — ou mesmo de compreendê-los — totalmente. De certa forma, assumem, literalmente, vida própria. E aqui chegamos a uma das maiores lições desse livro: a vida desses sistemas complexos não permanece estática para sempre.”

E esse conceito é levado por Casti para muitas outras áreas da vida atual, abordando todo o sistema de vida em que vivemos hoje. É como se a modernidade levasse a sociedade para um nível de complexidade que já não é possível de ser acompanhado pelas pessoas. Assim, segundo o matemático, surge um desnível de complexidade. Esse desnível entre a sociedade e seu estilo de vida gera, por sua vez, uma crise. Ela surge quando se reconhece que, embora seja necessário solucionar problemas sempre para continuar crescendo, a solução dos problemas complexos atuais requer estruturas ainda mais complexas.

Em última instância, é chegado o ponto em que todos os recursos são consumidos apenas para manter o sistema em seu nível. Logo, a sociedade experimenta uma sobrecarga de complexidade. Isto é, não existem mais graus de liberdade para lidar com novos problemas, pois, quando eles surgem, o sistema não tem como se adaptar acrescentando complexidade e, portanto, entra em colapso na hora, por meio de um evento extremo que tende a reduzir rapidamente a sobrecarga.

É o preço do crescimento. Consequências, que podem assumir a forma de uma calamidade financeira ou de uma revolução política. Contudo, ao longo da história, de modo geral, é a guerra — grande ou pequena, civil ou militar — que desfaz o acúmulo de complexidade. “Depois, a sociedade se reconstrói, partindo de um patamar muito mais baixo. A bem documentada ‘ascensão e queda’ do Império Romano é apenas um entre muitos exemplos disso”.

Mas qual o meio mais eficaz para se combater o aumento da complexidade e evitar as tais consequências desastrosas? Segundo Casti, a solução mais “brutal” para este problema é sua redução por meio do retorno a um estilo de vida anterior ao atual. Porém, ele reconhece que a ideia de uma vida mais simples não deverá se popularizar, visto que a “vida das pessoas na sociedade atual é tão imbricada a diversas infraestruturas — abastecimento de alimento e água, fornecimento de energia, transporte, meios de comunicação e outras — que não dá para se afastar da droga da modernidade sem sofrer os dolorosos e inaceitáveis sintomas da síndrome de abstinência. Quase ninguém quer pagar esse preço”.

[caption id="attachment_87317" align="alignleft" width="300"]

A explosão nuclear é a mais temida e, talvez, comum alternativa para o fim do mundo. Porém, há outras não tão óbvias que podem levar à decadência da humanidade[/caption]

Marcos Nunes Carreiro

Há aproximadamente 74 mil anos, no lugar onde hoje se encontra a ilha de Sumatra, na Indonésia, o vulcão Toba — também denominado supervulcão devido às suas atividades já registradas —entrou em erupção com uma força que não pode ser comparada a nada ocorrido na Terra desde que o ser humano passou a andar ereto. Um exemplo, a título de comparação: o leitor já deve ter ouvido falar do vulcão Krakatoa, cuja erupção fez desaparecer a ilha de mesmo nome em 1883. Esse evento deixou quase 40 mil mortos com uma explosão de 150 megatons de TNT, o que equivale a 10 mil vezes a força da bomba atômica que devastou a cidade japonesa de Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial.

Bem, a erupção do Toba, segundo estimativas, teve a força de um gigaton. Isto é, quase seis vezes superior à do Krakatoa. Nessa época — o auge da última Era Glacial estimada entre 110 mil a 10 mil anos atrás —, a Terra era habitada pelo homem de Neandertal, ao lado do Homo sapiens na Europa, do Homo erectus e do Homo floresiensis na Ásia. Ainda havia mamutes peludos e tigres-dentes-de-sabre dividindo espaço com o homem. Mas, de uma hora para outra, o vulcão mudou tudo.

Além das gigantescas ondas do tsunami, os quase 3 mil quilômetros cúbicos de poeira vulcânica e fragmentos de rocha lançados na atmosfera reduziram a radiação solar de forma tão drástica que as plantas não conseguiram sobreviver. A temperatura média mundial caiu para -15ºC transformando o verão em inverno e o inverno em um frio congelante.

Atualmente, a estimativa é que apenas alguns milhares de pessoas sobreviveram e a maioria vivia em pequenos grupos na África. Os dados são resultado do trabalho minucioso de acadêmicos que examinaram amostras de DNA daquele período. De acordo com os pesquisadores, as amostras genéticas do mundo inteiro teriam sido bastante diferentes se os seres humanos tivessem conseguido se desenvolver sem as dificuldades criadas pelo Toba em todo o planeta.

Assim, é possível afirmar que a erupção do vulcão Toba foi responsável pela quase extinção da humanidade. Porém, como afirma o matemático estadunidense John Casti, quase, porém, não é fato: “e mesmo um poderoso vulcão como o Toba não seria capaz de varrer totalmente os seres humanos da face da Terra. Foi uma catástrofe monumental, sem dúvida, mas não enviou a humanidade para o cemitério da história.” Então, o que poderia levar ao seu real desaparecimento?

Para refletir acerca dessa pergunta, Casti, que é Ph.D. nos estudos das teorias dos sistemas e da complexidade, escreveu o livro “O colapso de tudo: os eventos extremos que podem destruir a civilização a qualquer momento”.

Mas não apenas desastres naturais podem resultar em uma tragédia para a humanidade. Segundo Casti, o que mais assusta é a fragilidade dos sistemas que sustentam o estilo de vida do século XXI. O cerne do livro está no fato de que a sociedade atual é frágil, em que todas as infraestruturas necessárias para manter esse estilo de vida pós-industrial — em relação à energia, água, comida, comunicação, transporte, saúde, segurança e finanças — estão tão interligadas que, “se um sistema espirrar, os outros pegam pneumonia na mesma hora”.

Casti tem muitas informações de bastidores, além de ser uma pessoa bastante informada acerca do andamento dos sistemas mundiais. Por isso, suas previsões são de deixar os menos informados em estado de alerta. Aos mais assustados, após a leitura do livro, resta fazer um cômodo subterrâneo em casa, correr até o supermercado e ao posto de gasolina mais próximos e abastecer uma reserva visando o breve colapso mundial. À frente daremos voz a alguns desses cenários descritos pelo autor. Mas, por enquanto, devemos apresentar ao leitor o modo de seleção e análise usados para selecionar os “eventos X”.

Todos eles são medidos pelo que o autor denomina “níveis de complexidade”. O que são? Casti, na página 54 do livro, cita alguns exemplos para estabelecer a relação entre a complexidade da sociedade atual e os eventos que podem levá-la à destruição:

“É muito provável que grande parte dos leitores destas páginas tenha, em casa ou no escritório, uma cafeteira de última geração, que prepara um maravilhoso expresso ao simples toque de um botão. Primeiro, os grãos são moídos, prensados e pré-lavados. Depois, a água fervendo passa pelos grãos a alta pressão, e o resultado é aquela dose de cafeína de que aparentemente precisamos tanto para que nosso motor funcione pela manhã. Em suma, essa máquina é um robô de fazer café. […] Mas toda a automação embutida na cafeteira tem um preço: um grande aumento na complexidade do aparelho que faz café. […] Você não é mais capaz de fazer a manutenção da máquina.

Evidentemente, uma sobrecarga de complexidade na cafeteira é apenas um aborrecimento. Uma sobrecarga dessas em seu carro já é outra história. E, quando algo similar acontece numa infraestrutura da qual se depende no dia a dia, as coisas realmente começam a ficar sérias.

Numa nota aos desenvolvedores de software da Microsoft em 2005, Ray Ozzie, ex-responsável técnico da empresa, escreveu: ‘A complexidade mata. Ela drena a energia dos programadores, dificulta o planejamento, o desenvolvimento e a testagem de produtos, ocasiona problemas de segurança e gera frustação nos administradores e nos usuários finais.’ A nota prosseguia com ideias para manter a complexidade sob controle.

Ozzie escreveu essas palavras numa época em que o Windows 2000 continha cerca de 30 milhões de linhas de código. Seu sucessor, o Windows XP, tinha 45 milhões, e, embora a Microsoft tenha sabiamente se recusado a anunciar o número de linhas de código do Windows 7, tudo leva a crer que ele possua bem mais do que 50 milhões. Mas e daí?

Mesmo que a Microsoft conseguisse controlar o tamanho (leia-se ‘complexidade’) de seu sistema operacional, complementos de programas, plug-ins de navegação, wikis e apetrechos do gênero elevam as linhas de código ocultas dentro de seu computador à casa das centenas de milhões. O ponto é que os sistemas computacionais não são projetados. Eles evoluem e, ao evoluírem, acabam ultrapassando nossa capacidade de controlá-los — ou mesmo de compreendê-los — totalmente. De certa forma, assumem, literalmente, vida própria. E aqui chegamos a uma das maiores lições desse livro: a vida desses sistemas complexos não permanece estática para sempre.”

E esse conceito é levado por Casti para muitas outras áreas da vida atual, abordando todo o sistema de vida em que vivemos hoje. É como se a modernidade levasse a sociedade para um nível de complexidade que já não é possível de ser acompanhado pelas pessoas. Assim, segundo o matemático, surge um desnível de complexidade. Esse desnível entre a sociedade e seu estilo de vida gera, por sua vez, uma crise. Ela surge quando se reconhece que, embora seja necessário solucionar problemas sempre para continuar crescendo, a solução dos problemas complexos atuais requer estruturas ainda mais complexas.

Em última instância, é chegado o ponto em que todos os recursos são consumidos apenas para manter o sistema em seu nível. Logo, a sociedade experimenta uma sobrecarga de complexidade. Isto é, não existem mais graus de liberdade para lidar com novos problemas, pois, quando eles surgem, o sistema não tem como se adaptar acrescentando complexidade e, portanto, entra em colapso na hora, por meio de um evento extremo que tende a reduzir rapidamente a sobrecarga.

É o preço do crescimento. Consequências, que podem assumir a forma de uma calamidade financeira ou de uma revolução política. Contudo, ao longo da história, de modo geral, é a guerra — grande ou pequena, civil ou militar — que desfaz o acúmulo de complexidade. “Depois, a sociedade se reconstrói, partindo de um patamar muito mais baixo. A bem documentada ‘ascensão e queda’ do Império Romano é apenas um entre muitos exemplos disso”.

Mas qual o meio mais eficaz para se combater o aumento da complexidade e evitar as tais consequências desastrosas? Segundo Casti, a solução mais “brutal” para este problema é sua redução por meio do retorno a um estilo de vida anterior ao atual. Porém, ele reconhece que a ideia de uma vida mais simples não deverá se popularizar, visto que a “vida das pessoas na sociedade atual é tão imbricada a diversas infraestruturas — abastecimento de alimento e água, fornecimento de energia, transporte, meios de comunicação e outras — que não dá para se afastar da droga da modernidade sem sofrer os dolorosos e inaceitáveis sintomas da síndrome de abstinência. Quase ninguém quer pagar esse preço”.

[caption id="attachment_87317" align="alignleft" width="300"] Com informações para deixar qualquer um aflito, o livro é capaz de fazer o leitor mais leigo pensar a respeito do fim do mundo[/caption]

O que são os “eventos X” e as sete faces da complexidade

“Eventos X” é o nome dado por Casti àqueles eventos extremos capazes de exercer um grande impacto sobre a vida humana. São possibilidades. Raras, dramáticas, surpreendentes, capazes de exercer um enorme impacto no mundo e sobre os quais se mantêm a ilusão de que não há relação alguma com os fatos da sociedade.

O autor classifica os “eventos X” como sendo os agentes da transformação da vida humana. “E isso nunca foi tão verdadeiro quanto nos dias de hoje, quando nós, os seres humanos, temos pela primeira vez a capacidade de criar algo tão extremo que poderia provocar nossa própria destruição”.

Exemplos: um caso sério de gripe aviária atinge os seres humanos em Hong Kong, antes de se espalhar por toda a Ásia e acaba matando mais de 50 milhões de pessoas; abelhas começam a morrer em grandes quantidades, interferindo na polinização de plantas do mundo inteiro e deflagrando uma escassez global de alimentação; um carro-tanque cheio de cloro tomba no Rio de Janeiro, derramando seu conteúdo e matando mais de 5 milhões de cariocas.

Ou seja, as consequências dependem do nível de complexidade e Casti apresenta sete níveis de complexidade:

1) Emersão: um conjunto de indivíduos em interação forma um “sistema”, que como um todo possui suas próprias características. Essas características emergentes são denominadas traços “sistêmicos”, uma vez que são originadas pelas interações e não por ações individuais. Exemplos: pontos marcados em uma partida de basquete ou a mudança de preço no mercado financeiro. Assim, comportamentos emergentes são, com frequência, considerados como algo “inesperado”, pois, mesmo tendo conhecimento acerca das características individuais do sistema, nada se sabe do que emergirá das propriedades sistêmicas geradas pelas interações.

2) A hipótese da Rainha de Copas: na clássica obra do escritor britânico Lewis Carroll “Alice através do espelho”, a Rainha de Copas diz para Alice: “Neste lugar, precisamos correr o máximo possível para permanecer no mesmo lugar”. Essa ideia foi levada para a ciência pelo ecologista Leigh van Valen. Segundo ele, em todo sistema formado por um conjunto de organismos em evolução, cada integrante precisa se desenvolver à altura dos outros para evitar a extinção. Ou seja, evoluir o mais rápido apenas para permanecer no jogo. Exemplos: corrida armamentista ou a atual disputa econômica entre Estados Unidos e China.

3) Tudo tem um preço: Há um preço inevitável a ser pago para usufruir dos benefícios de uma sociedade eficiente. Para ter um sistema econômico, social, político, etc. que funcione excelentemente, é preciso aperfeiçoar esse sistema. “Um alpinista, por exemplo, poderia decidir escalar sozinho um despenhadeiro. Talvez até consiga repetir o feito várias vezes, mas basta um único incidente inesperado para que ele despenque para a morte. É por isso que os alpinistas mais experientes trabalham em equipe e se ocupam com uma série de medidas redundantes de proteção para a escalada”. A eficiência pode diminuir o tempo da subida, mas se algo ocorrer, eles poderão continuar.

4) O princípio de Cachinhos Dourados: os sistemas funcionam de maneira mais flexível quando os graus de liberdade disponíveis para eles se assemelham ao mingau do conto infantil “Cachinhos Dourados”: nem quente nem frio demais, mas na temperatura certa. “No jargão dos sistemas, isso geralmente é chamado de o ‘limite do caos’”. Isto é, está na tênue divisão entre o estado em que o sistema está paralisado demais — sem liberdade para explorar novos regimes de comportamento — e o estado em que existe tanta liberdade que o sistema é caótico. Vale quase tudo. Assim, o caminho é ser médio.

5) Indecidibilidade/ Incompletude: a racionalidade não se basta para determinar as possibilidades de certo comportamento acontecer. Sempre haverá acontecimentos improváveis, impossível de se prever, pois previsões acertadas requerem o uso da intuição e/ou informações que não fazem parte dos dados originais disponíveis. O que quase sempre ocorre, fazendo com que o sistema seja sempre incompleto. “A previsão de eventos extremos está atrelada à tendência humana de contar histórias”. Porém, para Casti, explicações não valem nada, pois são as previsões que contam. Mas elas são possíveis de acontecer? Essa já é outra história.

6) O efeito borboleta: a mais óbvia das faces da complexidade propostas por Casti. Está baseado no modelo do meteorologista Ed Lorenz de que o bater das asas de uma borboleta num lugar gerará um furacão em outro. Um exemplo: no início dos anos 2000, Theresa LePore projetava a cédula eletrônica que os eleitores de Palm Beach, Flórida, usariam nas eleições presidenciais daquele ano. Um equívoco no projeto fez com que muitos eleitores se confundissem e acabassem votando em um candidato diferente do que queria. Resultado: Al Gore, que deveria sair vencedor da Flórida e ser eleito o presidente dos Estados Unidos, perdeu votos devido à confusão gerada e George Bush venceu. Há quem diga que esse bater de asas da borboleta poderia ter evitado a guerra contra o Iraque.

7) A lei da variedade necessária: na década de 1950, o especialista em cibernética W. Ross Ashby teve o seguinte insight: “a variedade em um sistema regulatório tem de ser, no mínimo, do mesmo tamanho da variedade do sistema regulado para ser efetiva”. Em outras palavras, o sistema de controle tem de ter, no mínimo, a mesma complexidade do sistema controlado, senão o desnível de complexidade entre os dois pode causar diversas surpresas desagradáveis. E isso vale para muitos aspectos da vida e não só para o mundo cibernético. Leve isso para a política, e o leitor talvez entenda os motivos que levaram a população às ruas durante muitos meses de 2013.

Autor lista a possibilidade de 11 casos extremos

[caption id="attachment_87316" align="aligncenter" width="620"]

Com informações para deixar qualquer um aflito, o livro é capaz de fazer o leitor mais leigo pensar a respeito do fim do mundo[/caption]

O que são os “eventos X” e as sete faces da complexidade

“Eventos X” é o nome dado por Casti àqueles eventos extremos capazes de exercer um grande impacto sobre a vida humana. São possibilidades. Raras, dramáticas, surpreendentes, capazes de exercer um enorme impacto no mundo e sobre os quais se mantêm a ilusão de que não há relação alguma com os fatos da sociedade.

O autor classifica os “eventos X” como sendo os agentes da transformação da vida humana. “E isso nunca foi tão verdadeiro quanto nos dias de hoje, quando nós, os seres humanos, temos pela primeira vez a capacidade de criar algo tão extremo que poderia provocar nossa própria destruição”.

Exemplos: um caso sério de gripe aviária atinge os seres humanos em Hong Kong, antes de se espalhar por toda a Ásia e acaba matando mais de 50 milhões de pessoas; abelhas começam a morrer em grandes quantidades, interferindo na polinização de plantas do mundo inteiro e deflagrando uma escassez global de alimentação; um carro-tanque cheio de cloro tomba no Rio de Janeiro, derramando seu conteúdo e matando mais de 5 milhões de cariocas.

Ou seja, as consequências dependem do nível de complexidade e Casti apresenta sete níveis de complexidade:

1) Emersão: um conjunto de indivíduos em interação forma um “sistema”, que como um todo possui suas próprias características. Essas características emergentes são denominadas traços “sistêmicos”, uma vez que são originadas pelas interações e não por ações individuais. Exemplos: pontos marcados em uma partida de basquete ou a mudança de preço no mercado financeiro. Assim, comportamentos emergentes são, com frequência, considerados como algo “inesperado”, pois, mesmo tendo conhecimento acerca das características individuais do sistema, nada se sabe do que emergirá das propriedades sistêmicas geradas pelas interações.

2) A hipótese da Rainha de Copas: na clássica obra do escritor britânico Lewis Carroll “Alice através do espelho”, a Rainha de Copas diz para Alice: “Neste lugar, precisamos correr o máximo possível para permanecer no mesmo lugar”. Essa ideia foi levada para a ciência pelo ecologista Leigh van Valen. Segundo ele, em todo sistema formado por um conjunto de organismos em evolução, cada integrante precisa se desenvolver à altura dos outros para evitar a extinção. Ou seja, evoluir o mais rápido apenas para permanecer no jogo. Exemplos: corrida armamentista ou a atual disputa econômica entre Estados Unidos e China.

3) Tudo tem um preço: Há um preço inevitável a ser pago para usufruir dos benefícios de uma sociedade eficiente. Para ter um sistema econômico, social, político, etc. que funcione excelentemente, é preciso aperfeiçoar esse sistema. “Um alpinista, por exemplo, poderia decidir escalar sozinho um despenhadeiro. Talvez até consiga repetir o feito várias vezes, mas basta um único incidente inesperado para que ele despenque para a morte. É por isso que os alpinistas mais experientes trabalham em equipe e se ocupam com uma série de medidas redundantes de proteção para a escalada”. A eficiência pode diminuir o tempo da subida, mas se algo ocorrer, eles poderão continuar.

4) O princípio de Cachinhos Dourados: os sistemas funcionam de maneira mais flexível quando os graus de liberdade disponíveis para eles se assemelham ao mingau do conto infantil “Cachinhos Dourados”: nem quente nem frio demais, mas na temperatura certa. “No jargão dos sistemas, isso geralmente é chamado de o ‘limite do caos’”. Isto é, está na tênue divisão entre o estado em que o sistema está paralisado demais — sem liberdade para explorar novos regimes de comportamento — e o estado em que existe tanta liberdade que o sistema é caótico. Vale quase tudo. Assim, o caminho é ser médio.

5) Indecidibilidade/ Incompletude: a racionalidade não se basta para determinar as possibilidades de certo comportamento acontecer. Sempre haverá acontecimentos improváveis, impossível de se prever, pois previsões acertadas requerem o uso da intuição e/ou informações que não fazem parte dos dados originais disponíveis. O que quase sempre ocorre, fazendo com que o sistema seja sempre incompleto. “A previsão de eventos extremos está atrelada à tendência humana de contar histórias”. Porém, para Casti, explicações não valem nada, pois são as previsões que contam. Mas elas são possíveis de acontecer? Essa já é outra história.

6) O efeito borboleta: a mais óbvia das faces da complexidade propostas por Casti. Está baseado no modelo do meteorologista Ed Lorenz de que o bater das asas de uma borboleta num lugar gerará um furacão em outro. Um exemplo: no início dos anos 2000, Theresa LePore projetava a cédula eletrônica que os eleitores de Palm Beach, Flórida, usariam nas eleições presidenciais daquele ano. Um equívoco no projeto fez com que muitos eleitores se confundissem e acabassem votando em um candidato diferente do que queria. Resultado: Al Gore, que deveria sair vencedor da Flórida e ser eleito o presidente dos Estados Unidos, perdeu votos devido à confusão gerada e George Bush venceu. Há quem diga que esse bater de asas da borboleta poderia ter evitado a guerra contra o Iraque.

7) A lei da variedade necessária: na década de 1950, o especialista em cibernética W. Ross Ashby teve o seguinte insight: “a variedade em um sistema regulatório tem de ser, no mínimo, do mesmo tamanho da variedade do sistema regulado para ser efetiva”. Em outras palavras, o sistema de controle tem de ter, no mínimo, a mesma complexidade do sistema controlado, senão o desnível de complexidade entre os dois pode causar diversas surpresas desagradáveis. E isso vale para muitos aspectos da vida e não só para o mundo cibernético. Leve isso para a política, e o leitor talvez entenda os motivos que levaram a população às ruas durante muitos meses de 2013.

Autor lista a possibilidade de 11 casos extremos

[caption id="attachment_87316" align="aligncenter" width="620"] O matemático John Casti faz um apanhado acerca dos níveis de complexidade que podem gerar crises na sociedade atual[/caption]

John Casti seleciona e desenvolve 11 casos para explicar sua teoria do desnível de complexidade que pode gerar o fim da humanidade a curto e longo prazos. São eles: um apagão na internet; a falência do sistema global de abastecimento de alimentos; um ataque por pulso eletromagnético que destrói todos os aparelhos eletrônicos; o fracasso da globalização; a destruição provocada pela criação de partículas exóticas; a desestabilização do panorama nuclear; o esgotamento das reservas de petróleo; uma pandemia global; pane no sistema elétrico e no suprimento de água potável; robôs inteligentes que dominam a humanidade; e uma crise no sistema financeiro global.

O escritor explica que procurou evitar os tipos mais “corriqueiros” de eventos extremos, como os deliberadamente “naturais”, caso de vulcões, colisões de asteroides ou até mesmo o aquecimento global. E esses possíveis acontecimentos são tratados sob três aspectos: duração, timing e possibilidade. A duração se refere exatamente ao período levado por um evento para atingir o mundo. Alguns tipos de acontecimento levam tempo para provocar caos. Uma praga, por exemplo, não infecta todo o mundo de uma hora para outra, mesmo na atualidade em que tudo corre a uma velocidade a jato.

Por outro lado, o timing remete à quando o desastre pode ocorrer, trata da existência ou não de condições prévias que relegam o evento a algum momento impreciso em um futuro distante — podendo ou não acontecer — ou se ele pode se manifestar a qualquer momento. As respostas? Bem, elas podem variar de “imediatamente” a “nunca”. Por exemplo, uma extinção por nanorobôs auto multiplicáveis. A tecnologia não chegou lá. Mas não existe ainda, o que deverá acontecer em uma década, no máximo. Agora, uma invasão alienígena hostil pode acontecer a qualquer momento, assim como pode nunca ocorrer. Não existe a mínima evidência que conduza a essa linha de pensamento.

Por fim, a probabilidade. Não se trata de dizer que aquele evento X acontecerá dentro de um determinado de tempo, mas se ocorrerá algum dia. Qual a probabilidade de a Terra ser destruída por alienígenas? Não há registros que apontem para uma previsão segura. Já a erupção de um supervulcão como o Toba pode acontecer a qualquer momento. Pode-se prever um evento assim com base nos estudos e análises de situações parecidas ocorridas anteriormente. Ou seja, há um histórico. Casos semelhantes. Casti subdivide a probabilidade em três: praticamente certo; bem possível; improvável; muito remoto; e impossível dizer, caso dos alienígenas.

Apagão digital

Falhas na base da internet já mostraram que ela pode ser derrubada ou manipulada por pessoas com a habilidade necessária para tal. Em 2008, o consultor de segurança de computadores Dan Kaminsky descobriu que poderia induzir o sistema DNS (Sistema de Domínio de Nomes na sigla em inglês, aquele que transforma os endereços digitais como conhecemos, como jornalopcao.com.br, em endereços IP de 12 dígitos) da internet. Ou seja, ele achou uma brecha no sistema que determina o tráfego de um servidor a outro. Uma falha assim utilizada por um hacker inteligente pode dar acesso a quase todos os computadores da rede. Ele poderia hipnotizar toda a internet e reter qualquer dado a respeito de qualquer pessoa.

Kaminsky não limpou algumas contas bancárias e fugiu. Ele alertou as autoridades e as convocou para encontrar uma solução. Mas o simples vislumbre do que ele poderia ter feito mostra o quão frágil é o sistema mundial atual. Desde e-banking, email, e-books, até o fornecimento de água, energia elétrica, comida, ar, transporte e comunicação, todos os elementos da vida moderna no mundo industrializado de hoje dependem das funções de comunicação fornecidas pela internet. Isto é, se ela parar de funcionar, o mesmo acontece com o estilo de vida do mundo. O que pode ser feito.

Exemplo: seja por cartão de crédito ou transferência bancária, o dinheiro viaja pela internet. Em 2007, a quantidade de dinheiro que circulava pelo sistema era de quase 4 trilhões de dólares por dia. Atualmente, esse número deve chegar à casa dos 10 trilhões. O que aconteceria se a internet deixasse de funcionar essas transações tivessem que ser feitas por fax, telefone ou até mesmo pelo correio. No passado era assim. A vida viraria um caos.

Casti ressalta que o sistema atual utiliza uma arquitetura da década de 1970, época em que a internet foi concebida, o que provoca um grande desnível de complexidade entre a estrutura e seu uso atualmente. Quais as falhas? A internet gera buracos negros de informação. Por isso, às vezes, alguns sites não carregam na primeira tentativa. O leitor já deve ter vivenciado algo do tipo. A estimativa é que dois milhões de falhas desse tipo sejam geradas todos os dias e poderá engolir toda a internet um dia. Fora as falhas físicas. Os cabos de fibra ótica — para ficar apenas em um exemplo — cruzam o mundo pelo fundo do mar. Não são poucos os exemplos de países que ficaram às cegas devido a quebra desses cabos por terremotos ou outras situações.

Quando vamos comer?

O leitor sabia que mais de 4 milhões de pessoas ficaram pobres desde junho de 2011 devido ao aumento do preço dos alimentos? Ou que devido à diminuição no suprimento de água, a Arábia Saudita não poderá mais produzir trigo em breve? Ou que, de acordo com estudos realizados pela Global Phosphorus Research Initiative, nas próximas duas ou três décadas não haverá fósforo suficiente para atender às necessidades de produção de alimentos?

Essas informações são trazidas por Casti em seu livro — publicado em 2012 e, embora possa estar desatualizado, traz dados recentes. Mas a última dessa pequena lista trata das superdoenças que estão atacando as plantações do mundo. Ora, não estamos vivendo no Brasil algo assim? O que o leitor me diz da lagarta Helicoverpa armigera, que já causou R$ 600 milhões de prejuízo apenas em Goiás? Ela come de tudo e é resistente a qualquer tipo de inseticida conhecido no Brasil. Apenas inseticidas mais fortes poderão controlar sua reprodução, mas podem também causar outros danos, como já dizem especialistas.

Fora isso, há outros fatores. A industrialização da agricultura, modificações genéticas, inseticidas, monocultura, instabilidade climática, crescimento da população, etc. Segundo Casti, esses são fatores que criam a base para um colapso, via evento X, da rede de produção e distribuição de alimentos no mundo. O autor cita alguns exemplos que podem afetar muito a produção de alimentos nos próximos anos: escassez de água (a Arábia Saudita, país autossuficiente na produção de trigo por mais de 20 anos pode ter o cultivo ameaçado devido à falta de água); fenômenos climáticos (ressalte-se o aquecimento global); alta no preço do petróleo; crescimento populacional; e grãos para combustível (aqui, Casti cita o fato de que os Estados Unidos viabilizam grande parte de sua produção de milho para a produção de etanol, assim como no Brasil).

“O mundo está enfrentando, neste momento, uma confluência de escassez crescente em três elementos fundamentais para a continuação da vida humana neste planeta: água, energia e alimentos. A combinação resultante é maior do que a soma das partes, podendo acabar em desastre até 2030”, conclui Casti.

O dia em que os eletrônicos pararam

O PEM (pulso eletromagnético) é uma onda de choque produzida por uma explosão de alta energia na atmosfera. Essa onda cria uma sobrecarga momentânea de corrente elétrica nos circuitos de aparelhos como telefones celulares, computadores, TVs, e automóveis desprotegidos. O pulso queima qualquer aparelho eletrônico ao alcance, independente de fiação.

Já houve um. Em 1962, no Pacífico Sul, a operação Starfish Prime explodiu um PEM de 1,4 megaton a uma altitude de 400 quilômetros. A área era remota, mas o pulso de energia eletromagnética resultante foi sentido em Honolulu, no Havaí, a mais de mil quilômetros do epicentro. Mesmo assim, queimou lâmpadas de iluminação pública e danificou retransmissores de rádio. E isso com uma explosão razoavelmente pequena feita há mais de 50 anos. Um ataque desse tipo atualmente poderia gerar danos talvez irreversíveis no mundo tecnológico de hoje. Computadores e outros aparelhos com microcircuitos; todos os condutores e linhas de transmissão de energia elétrica; segurança de bancos, elevadores e equipamentos hospitalares; carros, aviões, trens, barcos, etc. Tudo acabaria em questão de segundos.

“No caso de um ataque de PEM, o tempo de recuperação é de muitos meses, ou mesmo anos. Ao final da primeira semana, o pânico se instalaria. As ruas seriam tomadas por saqueadores, policiais e militares abandonariam seus postos para proteger suas famílias, não haveria ninguém para combater os incêndios e, de um modo geral, a sociedade logo voltaria a um estilo de vida semelhante àquele imaginado após um conflito nuclear”, embora seja um cenário completamente inofensivo à saúde humana diretamente.

Uma nova desordem

As previsões de Casti são quase que uma estratégia voltada para os Estados Unidos no caso de um evento X ocorrer. Não injusto, pois, além de ser estadunidense, seu país é a maior potencial econômica mundial e se um dia a globalização, nos moldes de hoje, ruir, os Estados Unidos estarão no centro do desastre. Assim, o matemático separa alguns cenários visando essa crise: