Imprensa

A Amazon (www.amazon.com.br), maior livraria virtual do mundo, está no Brasil desde quinta-feira, 21, oferecendo, além de mais de 2 milhões de e-books, 150 mil livros impressos de 2.100 editoras brasileiras. “É o maior catálogo de livros em português no país”, afirma o gerente geral do grupo no Brasil, Alex Szapiro.

Não resta dúvida de que a Amazon facilita a vida dos leitores e deve contribuir para melhorar os serviços das livrarias (e até das editoras) brasileiras. A concorrência é um incentivo à melhoria do atendimento do leitor. A Fnac de Goiânia, para ficar num exemplo, trata o leitor como se não existisse. Recentemente, comprei uma biografia do Frei Tito pela Livraria Cultura (a melhor do país no atendimento virtual) e o livro demorou mais de um mês para chegar. As livrarias físicas de Goiânia, como Saraiva, Fnac e Nobel, já estavam vendendo a obra.

Mas, se beneficia os leitores, com preços mais baixos, a Amazon joga pesado e contribui para o fechamento de livrarias físicas e provoca crise até em grandes editoras, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Há uma briga sem quartel entre a livraria e a Editora Hachette, que não aceita vender segundo seus preços. Autores como os best selleres John Grisham e Stephen King — e mais 900 escritores — ficaram ao lado da editora

As editoras Record, Companhia das Letras e Novo Conceito saudaram a chegada da Amazon. Mal sabem o que está prestes a acontecer. A livraria vai promover, a médio prazo, uma verdadeira guerra com livrarias e editoras. Jeff Bezos, o chefão da Amazon, joga pesado, especialmente quando se sente fortalecido localmente.

Dá para controlar a Amazon? Não dá. Os Estados Unidos não deram conta. França e Alemanha tentam mantê-la sob controle. Mas sua relação forte com o leitor, com a política de preços mais baixos, é praticamente invencível.

A Amazon (www.amazon.com.br), maior livraria virtual do mundo, está no Brasil desde quinta-feira, 21, oferecendo, além de mais de 2 milhões de e-books, 150 mil livros impressos de 2.100 editoras brasileiras. “É o maior catálogo de livros em português no país”, afirma o gerente geral do grupo no Brasil, Alex Szapiro.

Não resta dúvida de que a Amazon facilita a vida dos leitores e deve contribuir para melhorar os serviços das livrarias (e até das editoras) brasileiras. A concorrência é um incentivo à melhoria do atendimento do leitor. A Fnac de Goiânia, para ficar num exemplo, trata o leitor como se não existisse. Recentemente, comprei uma biografia do Frei Tito pela Livraria Cultura (a melhor do país no atendimento virtual) e o livro demorou mais de um mês para chegar. As livrarias físicas de Goiânia, como Saraiva, Fnac e Nobel, já estavam vendendo a obra.

Mas, se beneficia os leitores, com preços mais baixos, a Amazon joga pesado e contribui para o fechamento de livrarias físicas e provoca crise até em grandes editoras, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Há uma briga sem quartel entre a livraria e a Editora Hachette, que não aceita vender segundo seus preços. Autores como os best selleres John Grisham e Stephen King — e mais 900 escritores — ficaram ao lado da editora

As editoras Record, Companhia das Letras e Novo Conceito saudaram a chegada da Amazon. Mal sabem o que está prestes a acontecer. A livraria vai promover, a médio prazo, uma verdadeira guerra com livrarias e editoras. Jeff Bezos, o chefão da Amazon, joga pesado, especialmente quando se sente fortalecido localmente.

Dá para controlar a Amazon? Não dá. Os Estados Unidos não deram conta. França e Alemanha tentam mantê-la sob controle. Mas sua relação forte com o leitor, com a política de preços mais baixos, é praticamente invencível.

William Bonner e Patrícia Poeta fizeram entrevistas exemplares com Eduardo Campos, Aécio Neves e Dilma Rousseff. Os jornalistas não “alisaram” nenhum dos candidatos e fizeram perguntas críticas cruciais. Aécio e Dilma não gostaram, evidentemente, porque no Brasil todos querem que o jornalismo seja o sorriso do poder e a cárie da sociedade.

Militantes atacam a TV Globo, fazendo referências à sua ligação com o regime militar. Os militares não estão no poder há 29 anos e a Globo se tornou crítica e, como as entrevistas mostram, com todos. Seus proprietários, diretores e editores podem ter simpatia por algum candidato — talvez Aécio Neves (e Dilma Rousseff tende a ser o plano b) —, mas as entrevistas foram deliciosamente objetivas.

William Bonner e Patrícia Poeta fizeram entrevistas exemplares com Eduardo Campos, Aécio Neves e Dilma Rousseff. Os jornalistas não “alisaram” nenhum dos candidatos e fizeram perguntas críticas cruciais. Aécio e Dilma não gostaram, evidentemente, porque no Brasil todos querem que o jornalismo seja o sorriso do poder e a cárie da sociedade.

Militantes atacam a TV Globo, fazendo referências à sua ligação com o regime militar. Os militares não estão no poder há 29 anos e a Globo se tornou crítica e, como as entrevistas mostram, com todos. Seus proprietários, diretores e editores podem ter simpatia por algum candidato — talvez Aécio Neves (e Dilma Rousseff tende a ser o plano b) —, mas as entrevistas foram deliciosamente objetivas.

O empreendedor ficou cego aos 26 anos e mesmo assim fundou um mini império de venda de tecidos

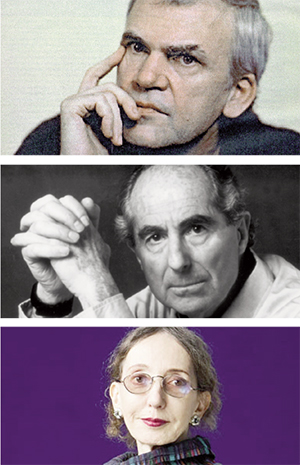

[caption id="attachment_13405" align="alignright" width="620"] Miriam Leitão, jornalista, e Rodrigo Constantino: a primeira, vítima da ditadura dos militares; o segundo, vítima da censura da revista “Veja”[/caption]

A revista “Veja” é uma das poucas publicações liberais do Brasil. Há outras, mas mantêm um pé na esquerda, flertam com o centro e fingem que não percebem a direita, tratando-a com certo distanciamento e ironia, às vezes como uma coisa exótica e bizarra. Se a “CartaCapital” alinha-se à esquerda, apoiando desabridamente o governo da presidente Dilma Rousseff, por identificação ideológica, a “Veja” não faz diferente, apostando no pensamento liberal, tanto que escreve a palavra “Estado” com letra minúscula — o que talvez seja uma infantilidade, porque o Estado tem sido uma espécie de salva-vidas das alopradices do mercado. Pode-se dizer que, como é avessa ao populismo patropi e não disputa eleições, a “Veja” é mais liberal do que a maioria dos liberais. Às vezes “empurra” (ou devolve) os liberais para o liberalismo — o que é positivo. A revista contribui para deixar o ambiente político e ideológico mais claro e objetivo.

Nesta semana, porém, o liberalismo da “Veja” foi posto em xeque. Pode-se até acusar o colunista Rodrigo Constantino de “deselegante”, mas pelo menos é um dos poucos liberais que, além de ter o que dizer, não tem receio de expor suas posições, às vezes cáusticas (e mais fundamentadas do que as de Diogo Mainardi). A jornalista Míriam Leitão concedeu um depoimento lancinante ao jornalista Luiz Cláudio Cunha, publicado no Observatório da Imprensa, no qual relata como foi torturada (leia o depoimento no link http://bit.ly/1tv22VS) por militares, em 1972, quando era ligada ao Partido Comunista do Brasil (PC do B). Ela tinha 19 anos, estava grávida e trabalhava como jornalista numa rádio.

Tudo indica que o depoimento é sincero — há um histórico de seriedade a considerar — e Míriam Leitão diz que não tem ódio e não exige indenização do governo. A jornalista quer apenas um pedido de desculpas das Forças Armadas, que, até agora, não ocorreu. Não há revanchismo em suas palavras, não há proposta de caça às bruxas. No seu artigo, publicado no site da “Veja”, no qual é blogueiro, Rodrigo Constantino pergunta se Míriam Leitão vai pedir desculpas por ter pertencido a um partido comunista, “entoando hinos marxistas”. Ele frisa que a jornalista não é uma “heroína”. No seu depoimento, em nenhum momento ela diz que é.

Se condena Míriam Leitão por ter sido comunista e por ter combatido a ditadura com o objetivo de instalar outra ditadura — a do proletariado; na prática, da Nomenklatura —, Rodrigo Constantino não condena a tortura, o que seria de se esperar de um liberal. Liberais em geral defendem o indivíduo contra os tentáculos arbitrários do Estado, sejam de direita ou de esquerda. Entretanto, o liberalismo de combate não raro deixa de perceber esta dimensão.

Discordar de Rodrigo Constantino significa que ele está errado e quem pensa diferente está certo? Nada disso. Na democracia, ideias, mesmo que consideradas implacáveis, devem ser expostas, e sobretudo com o máximo de clareza possível. É o que o economista faz, sem tergiversações, e isto, no lugar de fechar, deveria contribuir para abrir o debate. Comungo sua crítica ao comunismo, que obviamente não tem um projeto democrático, mas discordo de sua crítica ácida ao depoimento de Míriam Leitão. Isto não significa, porém, que defenda que seu artigo seja banido.

O editor da “Veja”, não fica explícito se foi o diretor de redação Eurípedes Alcântara — liberal dos mais ferrenhos —, censurou e tirou do site o texto de Rodrigo Constantino. “A pedido do editor da Veja.com, retirei do ar. Ele apresentou seus argumentos, eu concordei em parte, e achei melhor retirar. Poderia causar a impressão em alguns de que eram coisas equivalentes a tortura que ela sofreu e o comunismo que ela pregava, ambos tendo de pedir desculpas. Ainda acho que ela deveria fazer um reconhecimento público de que não lutava pela democracia e não era uma heroína, mas faço isso em outra ocasião”, escreveu o economista no Facebook. Fica-se com a impressão de que não concordou, nem em parte, com os argumentos do editor.

O editor de “Veja” errou. No caso de discordância, como é o caso, que a revista publicasse o texto mais qualificado como resposta ao artigo de Rodrigo Constantino. Mas retirar a divergência do ar, ainda que seja “grossa” ou “deselegante”, não contribui em nada para a prática democrática. O crítico Edmund Wilson, autor de “Rumo à Estação Finlândia”, e o escritor Vladimir Nabokov, autor de “Lolita”, trocaram farpas violentas devido a uma tradução de Púchkin. No Brasil, é provável que algum editor tirasse os artigos, o que desagradaria tanto Wilson quanto Nabokov. Nos Estados Unidos, os artigos foram publicados e nenhum editor cogitou eliminar trechos ou deixar de divulgá-los. A nossa democracia ainda não é completa porque temos medo — até certo pânico — de ouvir e ler divergências duras, mas necessárias.

Em suma, a “Veja” cometeu uma violência, ainda que não tão grave quanto a violência cometida pelos militares contra Míriam Leitão. Acabou que temos, por assim dizer, duas “vítimas”: Míriam Leitão (que, felizmente, pôde falar) e Rodrigo Constantino (que, infelizmente, parece que não pode falar abertamente, ao menos não no site da revista).

Miriam Leitão, jornalista, e Rodrigo Constantino: a primeira, vítima da ditadura dos militares; o segundo, vítima da censura da revista “Veja”[/caption]

A revista “Veja” é uma das poucas publicações liberais do Brasil. Há outras, mas mantêm um pé na esquerda, flertam com o centro e fingem que não percebem a direita, tratando-a com certo distanciamento e ironia, às vezes como uma coisa exótica e bizarra. Se a “CartaCapital” alinha-se à esquerda, apoiando desabridamente o governo da presidente Dilma Rousseff, por identificação ideológica, a “Veja” não faz diferente, apostando no pensamento liberal, tanto que escreve a palavra “Estado” com letra minúscula — o que talvez seja uma infantilidade, porque o Estado tem sido uma espécie de salva-vidas das alopradices do mercado. Pode-se dizer que, como é avessa ao populismo patropi e não disputa eleições, a “Veja” é mais liberal do que a maioria dos liberais. Às vezes “empurra” (ou devolve) os liberais para o liberalismo — o que é positivo. A revista contribui para deixar o ambiente político e ideológico mais claro e objetivo.

Nesta semana, porém, o liberalismo da “Veja” foi posto em xeque. Pode-se até acusar o colunista Rodrigo Constantino de “deselegante”, mas pelo menos é um dos poucos liberais que, além de ter o que dizer, não tem receio de expor suas posições, às vezes cáusticas (e mais fundamentadas do que as de Diogo Mainardi). A jornalista Míriam Leitão concedeu um depoimento lancinante ao jornalista Luiz Cláudio Cunha, publicado no Observatório da Imprensa, no qual relata como foi torturada (leia o depoimento no link http://bit.ly/1tv22VS) por militares, em 1972, quando era ligada ao Partido Comunista do Brasil (PC do B). Ela tinha 19 anos, estava grávida e trabalhava como jornalista numa rádio.

Tudo indica que o depoimento é sincero — há um histórico de seriedade a considerar — e Míriam Leitão diz que não tem ódio e não exige indenização do governo. A jornalista quer apenas um pedido de desculpas das Forças Armadas, que, até agora, não ocorreu. Não há revanchismo em suas palavras, não há proposta de caça às bruxas. No seu artigo, publicado no site da “Veja”, no qual é blogueiro, Rodrigo Constantino pergunta se Míriam Leitão vai pedir desculpas por ter pertencido a um partido comunista, “entoando hinos marxistas”. Ele frisa que a jornalista não é uma “heroína”. No seu depoimento, em nenhum momento ela diz que é.

Se condena Míriam Leitão por ter sido comunista e por ter combatido a ditadura com o objetivo de instalar outra ditadura — a do proletariado; na prática, da Nomenklatura —, Rodrigo Constantino não condena a tortura, o que seria de se esperar de um liberal. Liberais em geral defendem o indivíduo contra os tentáculos arbitrários do Estado, sejam de direita ou de esquerda. Entretanto, o liberalismo de combate não raro deixa de perceber esta dimensão.

Discordar de Rodrigo Constantino significa que ele está errado e quem pensa diferente está certo? Nada disso. Na democracia, ideias, mesmo que consideradas implacáveis, devem ser expostas, e sobretudo com o máximo de clareza possível. É o que o economista faz, sem tergiversações, e isto, no lugar de fechar, deveria contribuir para abrir o debate. Comungo sua crítica ao comunismo, que obviamente não tem um projeto democrático, mas discordo de sua crítica ácida ao depoimento de Míriam Leitão. Isto não significa, porém, que defenda que seu artigo seja banido.

O editor da “Veja”, não fica explícito se foi o diretor de redação Eurípedes Alcântara — liberal dos mais ferrenhos —, censurou e tirou do site o texto de Rodrigo Constantino. “A pedido do editor da Veja.com, retirei do ar. Ele apresentou seus argumentos, eu concordei em parte, e achei melhor retirar. Poderia causar a impressão em alguns de que eram coisas equivalentes a tortura que ela sofreu e o comunismo que ela pregava, ambos tendo de pedir desculpas. Ainda acho que ela deveria fazer um reconhecimento público de que não lutava pela democracia e não era uma heroína, mas faço isso em outra ocasião”, escreveu o economista no Facebook. Fica-se com a impressão de que não concordou, nem em parte, com os argumentos do editor.

O editor de “Veja” errou. No caso de discordância, como é o caso, que a revista publicasse o texto mais qualificado como resposta ao artigo de Rodrigo Constantino. Mas retirar a divergência do ar, ainda que seja “grossa” ou “deselegante”, não contribui em nada para a prática democrática. O crítico Edmund Wilson, autor de “Rumo à Estação Finlândia”, e o escritor Vladimir Nabokov, autor de “Lolita”, trocaram farpas violentas devido a uma tradução de Púchkin. No Brasil, é provável que algum editor tirasse os artigos, o que desagradaria tanto Wilson quanto Nabokov. Nos Estados Unidos, os artigos foram publicados e nenhum editor cogitou eliminar trechos ou deixar de divulgá-los. A nossa democracia ainda não é completa porque temos medo — até certo pânico — de ouvir e ler divergências duras, mas necessárias.

Em suma, a “Veja” cometeu uma violência, ainda que não tão grave quanto a violência cometida pelos militares contra Míriam Leitão. Acabou que temos, por assim dizer, duas “vítimas”: Míriam Leitão (que, felizmente, pôde falar) e Rodrigo Constantino (que, infelizmente, parece que não pode falar abertamente, ao menos não no site da revista).

[caption id="attachment_13406" align="alignright" width="300"] Milan Kundera, Philip Roth e Joyce Carol Oates: um deles, se escolhido pela Academia Sueca, faria do Nobel um prêmio mais nobre e qualitativo[/caption]

Há autores que, de tão consagrados, não precisam mais do Prêmio Nobel de Literatura. Tal como ocorreu com Liev Tolstói, Henry James, James Joyce, Guimarães Rosa, Jorge Luis Borges, Carlos Drummond de Andrade, todos mortos, consagrados mas sem o Nobel, o americano Philip Roth e o tcheco Milan Kundera não precisam do Nobel. Se um deles for escolhido este ano, a Academia Sueca merecerá ganhar um prêmio, o de qualidade literária.

Nos últimos anos, Roth posicionou-se como um escritor de esquerda, quem sabe para agradar os politicamente corretos, como os acadêmicos suecos, e disse que aposentou-se. Talvez agora seja premiado.

Milan Kundera é uma vítima de seu sucesso. Embora seja um autor de qualidade, tanto como prosador quanto como crítico literário — mais ensaísta —, Milan Kundera, por ter se tornado popular, devido ao imenso sucesso do romance e do filme “A Insustentável Leveza do Ser”, passou a ser considerado praticamente um escritor do segundo time, o que não é. Assim como Roth, merece o Nobel deste ano.

Há outros escritores que merecem o Nobel.

Se quiserem premiar uma mulher, para demonstrar algum equilíbrio, Joyce Carol Oates é a escolha mais adequada. O português António Lobo Antunes, embora não muito cotado, é outro autor que merece o Nobel. No caso de se homenagear um brasileiro, o poeta Ferreira Gullar é o nome apropriado. É mais poeta do que Manoel de Barros. O poeta Adonis aparece nas listas de nobelizáveis todos os anos. Thomas Pynchon, embora tenha cancha para ser premiado, certamente não o será porque, se escolhido, talvez não vá à Suécia. Ele permanece incógnito. Don DeLillo e Ian McEwan são ótimos escritores, mas quase não aparecem nas listas. Salman Rushdie, dada a perseguição iraniana e à qualidade de sua literatura, tende a figurar na bolsa de apostas. Seria um novo Orhan Pamuk. O japonês Haruki Murakami pode ser vítima do seu sucesso. O sul-coreano Ko Un, do qual não conheço nada, figura nas listas, ao lado de Jonathan Franzen (é muito jovem), Paul Auster, Michael Ondaatje, Péter Nádas, Cees Nooteboom e Ngugi wa Thiog’o (quem leu?).

Milan Kundera, Philip Roth e Joyce Carol Oates: um deles, se escolhido pela Academia Sueca, faria do Nobel um prêmio mais nobre e qualitativo[/caption]

Há autores que, de tão consagrados, não precisam mais do Prêmio Nobel de Literatura. Tal como ocorreu com Liev Tolstói, Henry James, James Joyce, Guimarães Rosa, Jorge Luis Borges, Carlos Drummond de Andrade, todos mortos, consagrados mas sem o Nobel, o americano Philip Roth e o tcheco Milan Kundera não precisam do Nobel. Se um deles for escolhido este ano, a Academia Sueca merecerá ganhar um prêmio, o de qualidade literária.

Nos últimos anos, Roth posicionou-se como um escritor de esquerda, quem sabe para agradar os politicamente corretos, como os acadêmicos suecos, e disse que aposentou-se. Talvez agora seja premiado.

Milan Kundera é uma vítima de seu sucesso. Embora seja um autor de qualidade, tanto como prosador quanto como crítico literário — mais ensaísta —, Milan Kundera, por ter se tornado popular, devido ao imenso sucesso do romance e do filme “A Insustentável Leveza do Ser”, passou a ser considerado praticamente um escritor do segundo time, o que não é. Assim como Roth, merece o Nobel deste ano.

Há outros escritores que merecem o Nobel.

Se quiserem premiar uma mulher, para demonstrar algum equilíbrio, Joyce Carol Oates é a escolha mais adequada. O português António Lobo Antunes, embora não muito cotado, é outro autor que merece o Nobel. No caso de se homenagear um brasileiro, o poeta Ferreira Gullar é o nome apropriado. É mais poeta do que Manoel de Barros. O poeta Adonis aparece nas listas de nobelizáveis todos os anos. Thomas Pynchon, embora tenha cancha para ser premiado, certamente não o será porque, se escolhido, talvez não vá à Suécia. Ele permanece incógnito. Don DeLillo e Ian McEwan são ótimos escritores, mas quase não aparecem nas listas. Salman Rushdie, dada a perseguição iraniana e à qualidade de sua literatura, tende a figurar na bolsa de apostas. Seria um novo Orhan Pamuk. O japonês Haruki Murakami pode ser vítima do seu sucesso. O sul-coreano Ko Un, do qual não conheço nada, figura nas listas, ao lado de Jonathan Franzen (é muito jovem), Paul Auster, Michael Ondaatje, Péter Nádas, Cees Nooteboom e Ngugi wa Thiog’o (quem leu?).

O romance “A Festa da Insignificância” (Companhia das Letras,tradução de Teresa Bulhões) exibe um Milan Kundera em plena forma. O autor tcheco mostra o que se pode fazer, em termos de qualidade literária, em apenas 136 páginas. Trata-se de um romance mignon, em tamanho, e gigante, no conteúdo.

“Passados mais de dez anos da publicação de seu último romance, Milan Kundera — um dos maiores escritores vivos — volta à ficção com uma trama breve e espirituosa ambientada em Paris nos dias de hoje.

“Autor de romances, volumes de contos, ensaios, uma peça de teatro e alguns livros de poemas, Milan Kundera, nascido na República Tcheca e naturalizado francês, é um dos maiores intelectuais vivos. Ficou especialmente conhecido por aquela que é considerada sua obra-prima, A Insustentável leveza do ser, adaptada ao cinema por Philip Kaufman em 1988. Vencedor de inúmeros prêmios, como o Grand Prix de Littérature da Academia Francesa pelo conjunto da obra e o Prêmio da Biblioteca Nacional da França, Kundera costuma figurar entre os favoritos ao Nobel de Literatura. Seus livros já foram traduzidos para mais de trinta línguas, e há mais de quinze anos o autor tem sua obra publicada no Brasil pela Companhia das Letras.

“Em 2013, o mundo editorial se surpreendeu com um novo romance de Kundera, que já não publicava obras de ficção desde o lançamento de A ignorância, há mais de dez anos. A festa da insignificância foi aclamado pela crítica e despertou enorme interesse dos leitores na França e na Itália, onde logo figurava em todas as listas de best-sellers.

“Lembrando ‘A Grande Beleza’, filme de Paolo Sorrentino acolhido com entusiasmo pelo público brasileiro no mesmo ano, o novo romance de Milan Kundera coloca em cena quatro amigos parisienses que vivem numa deriva inócua, característica de uma existência contemporânea esvaziada de sentido. Eles passeiam pelos jardins de Luxemburgo, se encontram numa festa sinistra, constatam que as novas gerações já se esqueceram de quem era Stálin, perguntam-se o que está por trás de uma sociedade que, ao invés dos seios ou das pernas, coloca o umbigo no centro do erotismo.

“Na forma de uma fuga com variações sobre um mesmo tema, Kundera transita com naturalidade entre a Paris de hoje em dia e a União Soviética de ontem, propondo um paralelo entre essas duas épocas. Assim o romance tematiza o pior da civilização e lança luz sobre os problemas mais sérios com muito bom humor e ironia, abraçando a insignificância da existência humana.

“Mas será insignificante, a insignificância? Assim Kundera responde a essa questão: “A insignificância, meu amigo, é a essência da existência. Ela está conosco em toda parte e sempre. Ela está presente mesmo ali onde ninguém quer vê-la: nos horrores, nas lutas sangrentas, nas piores desgraças. Isso exige muitas vezes coragem para reconhecê-la em condições tão dramáticas e para chamá-la pelo nome. Mas não se trata apenas de reconhecê-la, é preciso amar a insignificância, é preciso aprender a amá-la.”

“Autor de romances, volumes de contos, ensaios, uma peça de teatro e alguns livros de poemas, Milan Kundera, nascido na República Tcheca e naturalizado francês, é um dos maiores intelectuais vivos. Ficou especialmente conhecido por aquela que é considerada sua obra-prima, A Insustentável leveza do ser, adaptada ao cinema por Philip Kaufman em 1988. Vencedor de inúmeros prêmios, como o Grand Prix de Littérature da Academia Francesa pelo conjunto da obra e o Prêmio da Biblioteca Nacional da França, Kundera costuma figurar entre os favoritos ao Nobel de Literatura. Seus livros já foram traduzidos para mais de trinta línguas, e há mais de quinze anos o autor tem sua obra publicada no Brasil pela Companhia das Letras.

“Em 2013, o mundo editorial se surpreendeu com um novo romance de Kundera, que já não publicava obras de ficção desde o lançamento de A ignorância, há mais de dez anos. A festa da insignificância foi aclamado pela crítica e despertou enorme interesse dos leitores na França e na Itália, onde logo figurava em todas as listas de best-sellers.

“Lembrando ‘A Grande Beleza’, filme de Paolo Sorrentino acolhido com entusiasmo pelo público brasileiro no mesmo ano, o novo romance de Milan Kundera coloca em cena quatro amigos parisienses que vivem numa deriva inócua, característica de uma existência contemporânea esvaziada de sentido. Eles passeiam pelos jardins de Luxemburgo, se encontram numa festa sinistra, constatam que as novas gerações já se esqueceram de quem era Stálin, perguntam-se o que está por trás de uma sociedade que, ao invés dos seios ou das pernas, coloca o umbigo no centro do erotismo.

“Na forma de uma fuga com variações sobre um mesmo tema, Kundera transita com naturalidade entre a Paris de hoje em dia e a União Soviética de ontem, propondo um paralelo entre essas duas épocas. Assim o romance tematiza o pior da civilização e lança luz sobre os problemas mais sérios com muito bom humor e ironia, abraçando a insignificância da existência humana.

“Mas será insignificante, a insignificância? Assim Kundera responde a essa questão: “A insignificância, meu amigo, é a essência da existência. Ela está conosco em toda parte e sempre. Ela está presente mesmo ali onde ninguém quer vê-la: nos horrores, nas lutas sangrentas, nas piores desgraças. Isso exige muitas vezes coragem para reconhecê-la em condições tão dramáticas e para chamá-la pelo nome. Mas não se trata apenas de reconhecê-la, é preciso amar a insignificância, é preciso aprender a amá-la.”

Na quinta-feira, 20, em comemoração aos 125 anos de nascimento da poeta goiana Cora Coralina (1889-1985), o “Correio Braziliense” publicou uma entrevista de sua filha, Vicência Bretas Tahan, e um poema inédito de sua autoria — “Guia de Goiás”. Tahan conta que há outros textos que não foram publicados. Um documentário sobre sua vida será exibido no próximo ano. Guia de Goiás Cora Coralina Tem sua rima Bem pode ser a mulher terra, a mulher sertaneja, sua velha escriba, Cora Coralina Guia do meu Goiás Guia de muita gente, para conhecer mais o meu Goiás. Goiás, seu mapa é uma certeza no centro do Brasil. Goiás é coração, é o sonido Augusto do berrante na frente das manadas, das estradas do sertão Goiás é água e pão, água para toda sede e pão para toda fome Goiás é oferta de trabalho, é a terra em gestação

O brasileiro Antonio Pedro Tota põe nas livrarias patropis uma obra que deve fazer sucesso nos Estados Unidos: “O Amigo Americano — Nelson Rockefeller e o Brasil” (Companhia das Letras, 480 páginas). Liberal do Partido Republicano, Nelson Aldrich Rockefeller era integrante de uma das famílias mais ricas dos Estados Unidos, com negócios espalhados por vários países. Ele foi governador do Estado de Nova York, vice-presidente e tentou mas não conseguiu ser presidente do país. São facetas muito conhecidas e biografadas. O que Antonio Tota revela, segundo a editora, é o papel de Rockefeller como “propulsor do capitalismo brasileiro”. A Companhia das Letras informa que “Rockefeller aproximou-se do país quando se tornou chefe do Office of Inter-American Affairs, a agência para assuntos interamericanos dos Estados Unidos (a qual trouxe Orson Welles e Walt Disney para o Brasil, e mandou Carmen Miranda na via inversa), organismo que tinha por missão afastar o governo Vargas do nazifascismo e, uma vez vencida a Segunda Guerra, garantir que o Brasil permanecesse no bloco de influência norte-americano. Com afinco, ‘boas intenções’ e fortemente imbuído da ideologia de seu país e de sua classe, o político manifestou genuíno interesse pelo Brasil, e aqui se envolveu, inclusive como investidor direto, mecenas e empresário, nas mais diversas atividades, do cultivo da borracha ao planejamento urbanístico de São Paulo, do incentivo às artes à constituição de fundos de investimento que modernizaram o mercado de capitais local, sempre na tentativa de importar a eficiência e o American way of life como antídotos à expansão do comunismo”. O jornalista e historiador Jorge Caldeira afirma que o pesquisador brasileiro conseguiu produzir um perfil equilibrado, sem preconceitos ideológicos, do financista e, vá lá, desenvolvimentista americano.

Dostoiévski (“Os Demônios”), Joseph Conrad (“O Agente Secreto”), Doris Lessing (“A Terrorista”) e John Updike (“Terrorista”) escreveram muito bem sobre o mundo do terrorismo. Para os terroristas não existe aquilo que chamam de Humanidade e indivíduos. Existe apenas a causa. Para provocar reações, até para chocar, terroristas matam qualquer um, sobretudo pessoas indefesas. O jornalista americano James Wright Foley, de 40 anos, foi decapitado pelo grupo extremista Estado Islâmico. O EI queria 132 milhões de dólares para não matá-lo, mas poderia não cumprir a promessa de libertá-lo. Forças militares dos Estados Unidos bombardearam locais onde se escondem militantes do EI, no Norte do Iraque, e os terroristas ameaçam matar outro jornalista, Steven Sotloff. Certas imagens são sempre chocantes, mas mostrá-las é uma forma de denunciar a desumanidade do terrorismo. Pode-se contrapor que os Estados Unidos mataram e matam (e torturam) milhares de inocentes no Oriente Médio e outros lugares. Não é falso. Quem duvidar deve ler o livro “Guerras Sujas — O Mundo É um Campo de Batalha” (Companhia das Letras, 840 páginas, tradução de Donaldson Garschagen), do jornalista americano Jeremy Scahill. Às vezes, militares dos EUA dizem, quando o setor de Inteligência descobre que mataram inocentes, como crianças, mais ou menos assim: “Erramos”. O livro de Scarril é impressionante. Mas aquilo que os Estados Unidos fazem, matando e torturando, também não justifica as ações dos terroristas contra inocentes. O que fazer? Dizer, como Norberto Bobbio, que há “guerras justas”? Não sei. Mas os dois lados, que estão envolvidos numa guerra equivocada, vão continuar matando inocentes, como James Foley, em nome da religião ou da civilização (economia?).

Josemar Gimenez trocou o cargo de diretor de redação do “Correio Braziliense” pelo de vice-presidente de Negócios Corporativos dos Diários Associados. Os jornais “Correio” e “Estado de Minas” permanecem sob sua supervisão editorial. No “Correio” — como Gimenez vai circular pelo país, acompanhando os negócios jornalísticos do grupo —, a editora-chefe Ana Dubeux fica ainda mais forte.

Carlos César Higa tem rosto de garoto e é garoto. Mas, acima de tudo, Higa é um intelectual. Não um intelectual qualquer. Trata-se, isto sim, de um intelectual público, quer dizer, daqueles que avaliam que é preciso comunicar as ideias sofisticadas e, às vezes, complexas e problemáticas do meio acadêmico. Outra característica do pesquisador infatigável é sua capacidade de produzir textos de qualidade e, sobretudo, numa linguagem acessível, mas sem simplificar as ideias. O jornalista liga e pede, já cobrando: “Preciso de um texto de 50 linhas sobre tal assunto”. Higa estuda a pauta, faz pesquisas e conexões, e, em seguida, envia um texto impecável e quase sempre surpreendente. Aliás, deveria reunir seus textos esparsos e publicá-los em livro.

Carlos César Higa tem rosto de garoto e é garoto. Mas, acima de tudo, Higa é um intelectual. Não um intelectual qualquer. Trata-se, isto sim, de um intelectual público, quer dizer, daqueles que avaliam que é preciso comunicar as ideias sofisticadas e, às vezes, complexas e problemáticas do meio acadêmico. Outra característica do pesquisador infatigável é sua capacidade de produzir textos de qualidade e, sobretudo, numa linguagem acessível, mas sem simplificar as ideias. O jornalista liga e pede, já cobrando: “Preciso de um texto de 50 linhas sobre tal assunto”. Higa estuda a pauta, faz pesquisas e conexões, e, em seguida, envia um texto impecável e quase sempre surpreendente. Aliás, deveria reunir seus textos esparsos e publicá-los em livro.

Nos últimos anos, Higa dedicou-se a uma pesquisa exaustiva sobre Carlos Lacerda, um dos mais notáveis políticos e jornalistas do Brasil. Ele sempre soube que não estou entre os admiradores de Lacerda, mas, como muitos, tenho uma curiosidade insaciável pelo período em que viveu e, mesmo, por suas ideias, estapafúrdias ou não. Lacerda é desses homens aos quais ninguém, conhecendo seu pensamento e ações, fica indiferente. Tanto que é difícil ficar em cima do muro. Quase sempre se é pró ou contra.

Na semana passada, Higa defendeu sua dissertação de mestrado — “Exilado em Seu Próprio País: A Narrativa Lacerdiana Sobre a Política Pós-1964” —, que, se levada ao formato livro, pode ganhar destaque nacional. A dissertação pode ser consultada na Biblioteca da Universidade Federal de Goiás. Lacerda é um dos temas espinhosos da história recente do país e examiná-lo sem parti pris ideológico é sempre muito difícil. Unindo paixão e rigor — fica-se com a impressão de que leu (e entendeu) tudo sobre o seu personagem —, Higa enfrentou e decifrou o mito, ou parte dele, tornando-o, certamente, mais humano, mais próximo de nós. O objetivo do pesquisador não é “aumentar” ou “diminuir” o tamanho de Lacerda, e sim compreendê-lo, situá-lo no jogo político de seu tempo.

Higa foi orientado pela professora-doutora Fabiana de Souza Fredrigo, da Universidade Federal de Goiás, um centro de excelência em pesquisa histórica.

Jack London (1876-1916) impressiona como escritor e, por conta de seu espírito aventureiro, como homem. Sua ficção beira à transcrição imaginativa da realidade, dado ao seu caráter não raro autobiográfico. O autor americano escreveu dezenas de livros que, ao contrário de outras obras, podem ser relidas com prazer, porque, no geral, não parecem datadas.

Há biografias de Jack London, mas seu admirador também pode conhecê-lo, ainda que menos do que nas biografias, por intermédio de sua correspondência. O livro “Cartas de Jack London” (Edições Antígona, 382 páginas), com seleção, tradução e notas de Ana Barradas, é esplêndido.

Em 4 de junho de 1915, de Honolulu, Jack London escreveu uma carta para o sofisticado Joseph Conrad. O escritor polonês respondeu a 10 de setembro de 1915.

A carta de Jack London: “Caro Joseph Conrad: Os tordos despertam a madrugada cálida em meu redor. As ondas ressoam nos meus ouvidos quando batem na areia branca da praia, aqui em Waikiki, onde a erva verde que cresce em volta das raízes das palmeiras quase chega à fímbria da maré. A noite que passou foi dedicada a si... e a mim. "

“Eu tinha-me iniciado na escrita quando li as suas primeiras obras. Apreciei-as com verdadeira paixão e ao longo de todos estes anos comuniquei a minha apreciação aos meus amigos. Nunca lhe escrevi. Nunca sonhei em escrever-lhe. Mas ‘Victory’ [o romance ‘Vitória’] deixou-me rendido e aqui junto a cópia de uma carta que redigi para um amigo no fim desta noite em que não dormi. "

"Talvez se aperceba melhor do significado desta noite em que não dormi se lhe disser que foi imediatamente precedida de um dia em que velejei 60 milhas num sampã japonês, vindo da Leprosaria de Molokai (onde Mrs. London e eu fomos visitar velhos amigos) para Honolulu."

"Tudo isto tem a ver comigo."

“Aloha (que é a palavra gentil com que os havaianos se cumprimentam e que significa ‘que o meu amor esteja contigo’)."

A resposta de Joseph Conrad: "Tocou-me muitíssimo a sua amável carta, para não falar da intensa satisfação que me deu a aprovação vinda de um emérito oficial do mesmo ofício e um verdadeiro companheiro de letras, de cuja personalidade e arte me tenho apercebido intensamente desde há muitos anos. Justamente já uns dias estive com Percival Gibbon (um contista e muito distinto jornalista e correspondente de guerra) e estive a falar-lhe de si longamente, até alta madrugada. Gibbon, que acaba de regressar de 5 meses na frente russa, tinha estado a ler uma série de livros seus, mergulhando completamente na sua prosa. E admiramos, com a maior simpatia e respeito, a veemência da sua força e a delicadeza. Ainda não li o seu último livro. As recensões que tenho visto são entusiásticas. Tenho o livro em casa mas estou à espera de acabar uma coisa (curta) que ando a escrever agora para depois me sentar a lê-lo. Será a recompensa de me ter portado bem a trabalhar. Porque nos tempos que correm não é fácil escrever aqui. Neste preciso momento Dover está debaixo de fogo. Chegam até mim os estrondos dos disparos dos morteiros e metralhadoras — e não sei o que se passa. Na noite passada, passou um Zep por cima da minha casa (não foi a primeira vez) em direção a ocidente, para aquele bombardeamento a Londres de que já deve ter tido conhecimento pelos jornais. Além disso, neste momento tenho o pulso magoado, o que explica a minha caligrafia irregular. E por aqui me fico — de momento. Guarde-me na sua benévola memória e aceite um aperto de mão grato e cordial."

O encalhe levou o “Pop” a uma reação. Primeiro, afastou o gerente comercial, Paulo Lacerda. Agora, está tentando imprimir um tom mais crítico na cobertura diária. O problema é que o jornal parece que não consegue manter a mesma pegada. Num dia, está crítico, tanto ao governo de Marconi Perillo, do PSDB, quanto ao governo do prefeito Paulo Garcia, do PT. No dia seguinte, está mais frio do que geladeira.

Frederico Victor A estudante de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de Goiânia (PUC-GO) e estagiária do Jornal Opção Sarah Teófilo Marcelino é a vencedora do 2º Prêmio Tetra Pak de Jornalismo Ambiental, realizado em conjunto com a Semana Estado de Jornalismo Ambiental. O anúncio foi feito na sexta-feira, 22, em São Paulo, pelo diretor de Desenvolvimento Editorial do Estadão, Roberto Gazzi, e pela gerente de Relações Institucionais da Tetra Pak, Daniela Alves. Os trabalhos inscritos exploraram a viabilidade do crescimento econômico sem destruir o meio ambiente. Os seis finalistas farão uma viagem, organizada pela Tetra Pak, para visitar áreas florestais no Paraná. A universitária Sarah Teófilo Marcelino, de 21 anos, terá sua reportagem publicada no jornal “O Estado de S. Paulo” na edição de sábado, 23. Como prêmio, a vencedora receberá uma viagem para Austin, capital do Estado do Texas nos Estados Unidos, onde participará de um programa de estágio personalizado no Centro Knight para o Jornalismo nas Américas, da Universidade do Texas.

Miriam Leitão foi torturada por militares, na ditadura. Rodrigo Constantino foi proibido de critica-la no site da Veja. Duas violências