Opção cultural

Ciro Barcelos enfatizou a antropofagia cultural e musical como linha de discurso visual, sonoro, interpretativo e cênico dos Dzi Croquettes. Os elementos da cultura erudita são revisitados e interpretados como popular

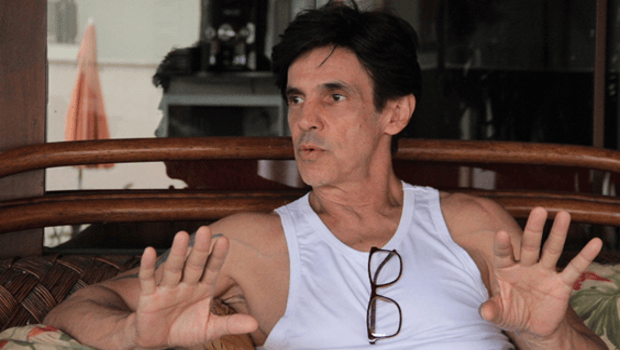

[caption id="attachment_91047" align="aligncenter" width="620"] Ciro Barcelos, atual líder do grupo Dzi Croquettes | Foto: Vitor Hugo Goiabinha[/caption]

Keides Batista Vicente & Vitor Hugo Goiabinha

Especial para o Jornal Opção

Já se vão quarenta e cinco anos da estreia, em 1972, de um dos grupos mais representativos da nossa cultura. E mesmo assim, como permanecem atuais!

Os Dzi Croquettes nasceram em um contexto extremamente turbulento, quando a Ditadura Militar tentava calar as palavras contra o governo na imprensa, na música e na literatura. Mas a estratégia dos Dzis foi mais refinada: se os militares almejavam a disciplina, o controle absoluto do comportamento, o grupo liderado por Lennie Dale e Wagner Ribeiro dava a resposta com uso livre do corpo. Bebendo na fonte antropofágica de Oswald de Andrade, o desbunde, o escracho, o deboche, a irreverência (valores compartilhados com a Tropicália e o Teatro Oficina) eram associados a uma androgenia extremamente provocativa: homens vestidos de mulheres, maquiados e não depilados deixavam o público completamente alucinado e incapaz de definir o que eles representavam. Soma-se a esses elementos uma capacidade cênica e uma técnica de dança impressionantes.

Os tempos eram outros. A censura restringia as opiniões, o que suscitava a emergência de novas maneiras de discurso. A estética era uma forma de resistência. No caso dos Dzis, um discurso discreto nas palavras, mas incisivo pelo corpo, que os militares demoraram a compreender, mas que, quando “a ficha caiu”, sair do Brasil tornou-se uma opção inevitável. Fizeram sucesso na Europa, mas, no retorno, o grupo acabou se separando e encerrando o espetáculo. Mas permaneceu a referência do vanguardismo e da provocação, o que acabou inspirando o documentário lançado em 2009 por Tatiana Issa e Raphael Alvarez sobre a trupe. Nesse trabalho, o público pode ainda se deliciar com os depoimentos de personalidades que circundaram o movimento e, principalmente, de alguns integrantes.

Dentre esses, Ciro Barcelos, que participou da formação original, tenta manter acesa a chama da irreverência e da liberdade como discursos. Em 2012, Ciro remontou o espetáculo, mas como um novo elenco, uma nova roupagem, que mantém a proposta original do uso e abuso do corpo, mas que (re)pensam os problemas do presente: hipocrisia, falsa liberdade, machismo, homofobia, consumismo, conservadorismo e fundamentalismo.

De passagem por Goiânia, Ciro muito gentilmente nos recebeu para uma conversa sobre a formação original, e sobre como e por que resolveu remontar o espetáculo. Ele enfatizou a antropofagia cultural e musical como linha de discurso visual, sonoro, interpretativo e cênico. Os elementos da cultura erudita são revisitados e interpretados como popular, aproximando os discursos de belo, ousado e cotidiano, como exemplo a remontagem da cena do musical “Lago do cisne”, que usa técnicas de dança feminina no balé clássico, como pontas dos pés, sendo encenada por um homem, que, por sua vez, é “abatido” por um jovem infrator e transformado em uma outra ave que será utilizada em um ritual religioso sincrético.

Ciro nos explicou que o espetáculo mantém a originalidade do belo e sarcástico, com um tom político e em busca constante de uma avaliação da realidade. Algumas músicas da primeira montagem na década de 1970 foram mantidas, como a gravação de Elis Regina “Dois prá lá, dois prá cá”, e o “Pato”, de Lennie Dale, cuja interpretação é realizada por Ciro Barcelos e os atuais componentes do grupo. Músicas do grupo “Mamonas assassinas”, um rap – alusão cênica à música “Vapor Barato”, de Jards Macalê e Wally Salomão, e alguns funks são anexadas, com uma coreografia andrógena, marcante, colorida e envolvente.

Ciro Barcelos preza pela construção de novos textos musicais, poesias, manifestos e cenografias, e busca a participação do público na relação entre os andrógenos corpos dos atuais Dzis e a compreensão dos corpos como livre de estereótipos e marcas. Com isso, percebemos a relação entre presente e passado, o sincretismo cultural, religioso e de gênero, bem como a compreensão do indivíduo na sua totalidade, preconizada na primeira montagem dos Dzis: “Não somos mulheres também não... somos gente”.

Keides Batista Vicente é professora de História na Universidade Estadual de Goiás, e Vitor Hugo Goiabinha é doutor em história pela UFG, professor de história na UEG, no Colégio Sagrado Coração de Jesus – Pires do Rio, e na Faculdade Brasil Central-Goiânia.

Ciro Barcelos, atual líder do grupo Dzi Croquettes | Foto: Vitor Hugo Goiabinha[/caption]

Keides Batista Vicente & Vitor Hugo Goiabinha

Especial para o Jornal Opção

Já se vão quarenta e cinco anos da estreia, em 1972, de um dos grupos mais representativos da nossa cultura. E mesmo assim, como permanecem atuais!

Os Dzi Croquettes nasceram em um contexto extremamente turbulento, quando a Ditadura Militar tentava calar as palavras contra o governo na imprensa, na música e na literatura. Mas a estratégia dos Dzis foi mais refinada: se os militares almejavam a disciplina, o controle absoluto do comportamento, o grupo liderado por Lennie Dale e Wagner Ribeiro dava a resposta com uso livre do corpo. Bebendo na fonte antropofágica de Oswald de Andrade, o desbunde, o escracho, o deboche, a irreverência (valores compartilhados com a Tropicália e o Teatro Oficina) eram associados a uma androgenia extremamente provocativa: homens vestidos de mulheres, maquiados e não depilados deixavam o público completamente alucinado e incapaz de definir o que eles representavam. Soma-se a esses elementos uma capacidade cênica e uma técnica de dança impressionantes.

Os tempos eram outros. A censura restringia as opiniões, o que suscitava a emergência de novas maneiras de discurso. A estética era uma forma de resistência. No caso dos Dzis, um discurso discreto nas palavras, mas incisivo pelo corpo, que os militares demoraram a compreender, mas que, quando “a ficha caiu”, sair do Brasil tornou-se uma opção inevitável. Fizeram sucesso na Europa, mas, no retorno, o grupo acabou se separando e encerrando o espetáculo. Mas permaneceu a referência do vanguardismo e da provocação, o que acabou inspirando o documentário lançado em 2009 por Tatiana Issa e Raphael Alvarez sobre a trupe. Nesse trabalho, o público pode ainda se deliciar com os depoimentos de personalidades que circundaram o movimento e, principalmente, de alguns integrantes.

Dentre esses, Ciro Barcelos, que participou da formação original, tenta manter acesa a chama da irreverência e da liberdade como discursos. Em 2012, Ciro remontou o espetáculo, mas como um novo elenco, uma nova roupagem, que mantém a proposta original do uso e abuso do corpo, mas que (re)pensam os problemas do presente: hipocrisia, falsa liberdade, machismo, homofobia, consumismo, conservadorismo e fundamentalismo.

De passagem por Goiânia, Ciro muito gentilmente nos recebeu para uma conversa sobre a formação original, e sobre como e por que resolveu remontar o espetáculo. Ele enfatizou a antropofagia cultural e musical como linha de discurso visual, sonoro, interpretativo e cênico. Os elementos da cultura erudita são revisitados e interpretados como popular, aproximando os discursos de belo, ousado e cotidiano, como exemplo a remontagem da cena do musical “Lago do cisne”, que usa técnicas de dança feminina no balé clássico, como pontas dos pés, sendo encenada por um homem, que, por sua vez, é “abatido” por um jovem infrator e transformado em uma outra ave que será utilizada em um ritual religioso sincrético.

Ciro nos explicou que o espetáculo mantém a originalidade do belo e sarcástico, com um tom político e em busca constante de uma avaliação da realidade. Algumas músicas da primeira montagem na década de 1970 foram mantidas, como a gravação de Elis Regina “Dois prá lá, dois prá cá”, e o “Pato”, de Lennie Dale, cuja interpretação é realizada por Ciro Barcelos e os atuais componentes do grupo. Músicas do grupo “Mamonas assassinas”, um rap – alusão cênica à música “Vapor Barato”, de Jards Macalê e Wally Salomão, e alguns funks são anexadas, com uma coreografia andrógena, marcante, colorida e envolvente.

Ciro Barcelos preza pela construção de novos textos musicais, poesias, manifestos e cenografias, e busca a participação do público na relação entre os andrógenos corpos dos atuais Dzis e a compreensão dos corpos como livre de estereótipos e marcas. Com isso, percebemos a relação entre presente e passado, o sincretismo cultural, religioso e de gênero, bem como a compreensão do indivíduo na sua totalidade, preconizada na primeira montagem dos Dzis: “Não somos mulheres também não... somos gente”.

Keides Batista Vicente é professora de História na Universidade Estadual de Goiás, e Vitor Hugo Goiabinha é doutor em história pela UFG, professor de história na UEG, no Colégio Sagrado Coração de Jesus – Pires do Rio, e na Faculdade Brasil Central-Goiânia.

Shows acontecem a partir das 20 horas deste sábado (1º/4) no Teatro Goiânia, no Centro da capital, com ingresso a R$ 30 na bilheteria

“Imbilino em Cartaz: um caipira no cinema”, embora seja fruto de um trabalho acadêmico, é de leitura simples e fluída. É um desses raros livros feitos para serem realmente lidos, não para enfeitar estante de primo

Pervertendo a palavra para reinventá-la, o escritor cria quase que um anti-romance, burlando as regras do fio artesanal das narrativas. Seu poder de recriar termos e revirá-los do avesso, dá-lhe dimensões de Guimarães Rosa

Em entrevista ao Jornal Opção, o diretor de teatro Marcos Fayad fala do espetáculo “Cerimônia Para Personagens Estranhos — Miniaturas Grotescas”, baseado na obra do escritor soviético Daniil Kharms (1905-1942), e dá também sua opinião a respeito da qualidade do que tem sido feito, atualmente, no campo da cultura no Brasil

Segura aí mais uma Playlist Opção! Aperte o play! https://www.youtube.com/watch?v=-sUXMzkh-jI https://www.youtube.com/watch?v=p9n9gW1wCks https://www.youtube.com/watch?v=92XVwY54h5k https://www.youtube.com/watch?v=5madtiLf7DI https://www.youtube.com/watch?v=Iwa3DO5_irM https://www.youtube.com/watch?v=NmCFY1oYDeM&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=vUra4lOgkmI https://www.youtube.com/watch?v=2_HXUhShhmY https://www.youtube.com/watch?v=T9Ika-PNmHg

A Associação Brasileira de Literatura Comparada – ABRALIC – publicou ontem, 30 de março de 2017, os anais completos de seu XV Encontro, realizado entre os dias 19 e 23 de setembro de 2016, nas dependências da Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ. A ABRALIC, que se encontra sobre a presidência do professor João Cezar de Castro Rocha, docente do Instituto de Letras da UERJ, é uma das organizações mais importantes do Brasil, dentre aquelas que se dedicam aos estudos literários. O documento, que pode ser acessado aqui, possui quase 7 mil páginas e reúne os artigos referentes às apresentações dos participantes que estiveram no evento, ano passado. É um excelente termômetro para se ter ciência das investigações que vem sendo feitas sobre literatura no Brasil, atualmente. Apesar das grandes dificuldades financeiras que vem enfrentando nos últimos tempos, a UERJ realizará outra edição do encontro da ABRALIC, entre os dias 7 e 11 de agosto de 2017. Mais informações podem ser obtidas no site http://www.abralic.org.br/.

O filme é uma adaptação fiel do anime que tem como protagonista a claramente japonesa Major Motoko Kusanagi, que vivida por uma americana loira, por melhor que esteja na tela, destoa do contexto do longa

[caption id="attachment_90800" align="alignleft" width="620"] Scarlett está bem no filme, mas sua figura destoa do contexto. O estúdio chegou a admitir que foram feitos testes de maquiagem e computação gráfica para torná-la mais "asiática"[/caption]

Nas últimas semanas, pregou-se muito que a atuação de Scarlett Johansson como protagonista de "A vigilante do amanhã" (2017), que estreia nos cinemas brasileiros, diminuiria a força do filme. Não diminuiu, pelo contrário. Mas é preciso analisar com cuidado o cerne das discussões para entender que a mais nova obra de Rupert Sanders tem a sua dose de polêmica.

No início da década de 1980, William Gibson, um contista américo-canadense que vinha se destacando em publicações de baixa tiragem lançou seu primeiro romance. Com ele, embalado pelo clima noir-futurista de "Blade Runner" (1982), desenhou-se praticamente todo um universo que seria, a partir de então, exaustivamente explorado em obras de ficção científica. "Neuromancer", o primeiro da série "Sprawl", trouxe ideias como "hackear", "surfar na rede", "pirataria digital", cunhou oficialmente o termo "cyberspace", e originou o movimento cyberpunk (uma mistura de noir, com ação e tecnologia). Tudo isso muito antes do surgimento da internet como a conhecemos.

Foram os japoneses, entretanto, que abusaram desse universo, criando uma série de obras seminais, principalmente através dos quadrinhos (mangás) e animações (animes). Podem ser citados "Akira" (1982), "Battle Angel Alita" (1990), "Cowboy Bebop" (1998) e "Gantz" (2013), por exemplo. Os japas são aficionados por esse tema. E "Ghost in the shell", o mangá que embasou o filme estrelado por Scarlett, está nesse mesmo baralho.

De autoria de Masamune Shirow, o mangá foi publicado no Japão entre 1989 e 1991 e conta a história de um grupo secreto de elite da polícia japonesa, que tem na Major Motoko Kusanagi sua principal agente. Ela é uma ciborgue (cérebro humano num corpo robótico) que luta contra o ciberterrorismo, o tráfico de informações e a espionagem industrial no ano de 2029. O mangá virou animação e foi para as telonas em 1995, pelas mãos de Mamoru Oshii, e se tornou referência mundial. Basta dizer que as irmãs Wachowski jogaram "Ghost" e "Neuromancer" num liquidificador e apareceram com "Matrix", em 1999, para entender a importância dessas obras todas (para explorar mais dessa relação simbiótica entre "Matrix" e os animes, é imperdível assistir à série "Animatrix", de 2003).

Sempre foi sonho dos fãs que fosse feita uma adaptação em live-action (filme com atores reais) para a obra de Masamune, mas um leve estranhamento começou quando anunciaram que Scarlett estava confirmada no papel da Major Motoko. Afinal, Hollywood sempre bebeu na fonte criativa nipônica, mas isso quase sempre significou a desfiguração completa da obra original. E trocar a protagonista japonesa por uma americana loira indicava, num primeiro instante, uma intenção perigosa da produção. Por algum tempo pairou essa dúvida: adaptação fiel, ou versão americanizada? O pessoal da Paramount chegou a admitir que foram feitos testes de maquiagem e computação gráfica para alterar os traços de Scarlett, tornando suas feições um pouco mais "asiáticas". Terrível.

Então, espera aí: se o filme seria fiel aos quadrinhos, ambientado no Japão do futuro, com personagens japoneses, porque escalar uma atriz loira americana para o papel principal? Ainda que o casting também conte com Juliette Binoche, Pilou Asbaek e Michael Pitt interpretando personagens não-japoneses, a protagonista Motoko Kusanagi é visivelmente asiática na obra original. Choveram críticas e acusações de "apropriação cultural" e o chamado "whitewashing", um termo cunhado para designar especificamente essa adaptação de elementos de outras etnias para o padrão branco de ser. (A título de curiosidade, a Netflix também vem sendo criticada de forma semelhante pela produção do filme "Death Note", adaptação do consagrado mangá japonês).

De qualquer forma, o filme é muito bom para os admiradores do gênero – só não será unanimidade porque envolve um nicho de interesse bem específico. As principais cenas e motivações de roteiro foram mantidas intactas, e é interessantíssimo ver cenas sincronizadas da animação de 1995 com o filme recém-lançado – algo que uma consulta rápida no YouTube pode propiciar. A direção e a fotografia são bastante competentes e conseguem resgatar o clima dos quadrinhos em cada plano rodado. Parecem pinturas. As cenas de ação, visivelmente influenciadas pelas correrias de Neo, Morpheus e Trinity dentro da Matrix, são de encher os olhos. Tudo embalado por uma trilha psicodélica-eletrônica que lembra bastante a onda techno oitentista, copiada recentemente pelo seriado "Stranger Things", da Netflix. Enfim, supera bastante as expectativas de quem estivesse com medo de encontrar pela frente um "Aeon Flux" (2005) ou um "Riddick" (2000, 2004 e 2013 – todos fiascos).

O filme é forte. O "senão" fica apenas na escalação da protagonista, algo que incomoda durante a projeção, e que muito provavelmente resulta de uma escolha puramente comercial. Talvez pudesse mesmo ter havido um pouco mais de consideração com Shirow, Oshii e a cultura japonesa em geral, que aparece como tema implícito na película, mas cujos elementos são tomados apenas como coadjuvantes. Ao contrário do que alguns possam argumentar, não se trata aqui de uma versão americana da estória contada pelos japas. A intenção foi uma adaptação fiel. E como tal, ainda que deslumbrante, Scarlett Johansson está no lugar errado. Lembra-se de Madonna interpretando a Evita em inglês, lá em 1996? Pega mal. É o tipo de cuidado que os ingleses fazem questão, como por exemplo na escalação de atores e carros da franquia de James Bond (dizem que quando a rainha viu Pierce Brosnan dirigindo uma alemã BMW, caiu da cadeira), ou no pudor que J.K. Rowling sempre manteve quando levou Harry e seus amigos para passearem nas telas.

João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG

Scarlett está bem no filme, mas sua figura destoa do contexto. O estúdio chegou a admitir que foram feitos testes de maquiagem e computação gráfica para torná-la mais "asiática"[/caption]

Nas últimas semanas, pregou-se muito que a atuação de Scarlett Johansson como protagonista de "A vigilante do amanhã" (2017), que estreia nos cinemas brasileiros, diminuiria a força do filme. Não diminuiu, pelo contrário. Mas é preciso analisar com cuidado o cerne das discussões para entender que a mais nova obra de Rupert Sanders tem a sua dose de polêmica.

No início da década de 1980, William Gibson, um contista américo-canadense que vinha se destacando em publicações de baixa tiragem lançou seu primeiro romance. Com ele, embalado pelo clima noir-futurista de "Blade Runner" (1982), desenhou-se praticamente todo um universo que seria, a partir de então, exaustivamente explorado em obras de ficção científica. "Neuromancer", o primeiro da série "Sprawl", trouxe ideias como "hackear", "surfar na rede", "pirataria digital", cunhou oficialmente o termo "cyberspace", e originou o movimento cyberpunk (uma mistura de noir, com ação e tecnologia). Tudo isso muito antes do surgimento da internet como a conhecemos.

Foram os japoneses, entretanto, que abusaram desse universo, criando uma série de obras seminais, principalmente através dos quadrinhos (mangás) e animações (animes). Podem ser citados "Akira" (1982), "Battle Angel Alita" (1990), "Cowboy Bebop" (1998) e "Gantz" (2013), por exemplo. Os japas são aficionados por esse tema. E "Ghost in the shell", o mangá que embasou o filme estrelado por Scarlett, está nesse mesmo baralho.

De autoria de Masamune Shirow, o mangá foi publicado no Japão entre 1989 e 1991 e conta a história de um grupo secreto de elite da polícia japonesa, que tem na Major Motoko Kusanagi sua principal agente. Ela é uma ciborgue (cérebro humano num corpo robótico) que luta contra o ciberterrorismo, o tráfico de informações e a espionagem industrial no ano de 2029. O mangá virou animação e foi para as telonas em 1995, pelas mãos de Mamoru Oshii, e se tornou referência mundial. Basta dizer que as irmãs Wachowski jogaram "Ghost" e "Neuromancer" num liquidificador e apareceram com "Matrix", em 1999, para entender a importância dessas obras todas (para explorar mais dessa relação simbiótica entre "Matrix" e os animes, é imperdível assistir à série "Animatrix", de 2003).

Sempre foi sonho dos fãs que fosse feita uma adaptação em live-action (filme com atores reais) para a obra de Masamune, mas um leve estranhamento começou quando anunciaram que Scarlett estava confirmada no papel da Major Motoko. Afinal, Hollywood sempre bebeu na fonte criativa nipônica, mas isso quase sempre significou a desfiguração completa da obra original. E trocar a protagonista japonesa por uma americana loira indicava, num primeiro instante, uma intenção perigosa da produção. Por algum tempo pairou essa dúvida: adaptação fiel, ou versão americanizada? O pessoal da Paramount chegou a admitir que foram feitos testes de maquiagem e computação gráfica para alterar os traços de Scarlett, tornando suas feições um pouco mais "asiáticas". Terrível.

Então, espera aí: se o filme seria fiel aos quadrinhos, ambientado no Japão do futuro, com personagens japoneses, porque escalar uma atriz loira americana para o papel principal? Ainda que o casting também conte com Juliette Binoche, Pilou Asbaek e Michael Pitt interpretando personagens não-japoneses, a protagonista Motoko Kusanagi é visivelmente asiática na obra original. Choveram críticas e acusações de "apropriação cultural" e o chamado "whitewashing", um termo cunhado para designar especificamente essa adaptação de elementos de outras etnias para o padrão branco de ser. (A título de curiosidade, a Netflix também vem sendo criticada de forma semelhante pela produção do filme "Death Note", adaptação do consagrado mangá japonês).

De qualquer forma, o filme é muito bom para os admiradores do gênero – só não será unanimidade porque envolve um nicho de interesse bem específico. As principais cenas e motivações de roteiro foram mantidas intactas, e é interessantíssimo ver cenas sincronizadas da animação de 1995 com o filme recém-lançado – algo que uma consulta rápida no YouTube pode propiciar. A direção e a fotografia são bastante competentes e conseguem resgatar o clima dos quadrinhos em cada plano rodado. Parecem pinturas. As cenas de ação, visivelmente influenciadas pelas correrias de Neo, Morpheus e Trinity dentro da Matrix, são de encher os olhos. Tudo embalado por uma trilha psicodélica-eletrônica que lembra bastante a onda techno oitentista, copiada recentemente pelo seriado "Stranger Things", da Netflix. Enfim, supera bastante as expectativas de quem estivesse com medo de encontrar pela frente um "Aeon Flux" (2005) ou um "Riddick" (2000, 2004 e 2013 – todos fiascos).

O filme é forte. O "senão" fica apenas na escalação da protagonista, algo que incomoda durante a projeção, e que muito provavelmente resulta de uma escolha puramente comercial. Talvez pudesse mesmo ter havido um pouco mais de consideração com Shirow, Oshii e a cultura japonesa em geral, que aparece como tema implícito na película, mas cujos elementos são tomados apenas como coadjuvantes. Ao contrário do que alguns possam argumentar, não se trata aqui de uma versão americana da estória contada pelos japas. A intenção foi uma adaptação fiel. E como tal, ainda que deslumbrante, Scarlett Johansson está no lugar errado. Lembra-se de Madonna interpretando a Evita em inglês, lá em 1996? Pega mal. É o tipo de cuidado que os ingleses fazem questão, como por exemplo na escalação de atores e carros da franquia de James Bond (dizem que quando a rainha viu Pierce Brosnan dirigindo uma alemã BMW, caiu da cadeira), ou no pudor que J.K. Rowling sempre manteve quando levou Harry e seus amigos para passearem nas telas.

João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG

Simpósio oferece aulas e concertos gratuitos, atividades que integram calendário mundial voltado para celebrar o instrumento

[caption id="attachment_90772" align="alignleft" width="300"] Wagner Poulistchuk, primeiro-trombone da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), é um dos convidados do evento[/caption]

De 3 a 7 de abril, Goiânia recebe o 4º Simpósio de Trombones do Estado de Goiás, com professores renomados, músicos talentosos e amantes do instrumento. A programação reserva espaço para aulas especiais – chamadas de “masterclasses” – e concertos. As atividades têm formatos e locais variados, mas uma coisa em comum: são gratuitas.

Os convidados desta edição do simpósio são Wagner Poulistchuk, primeiro-trombone da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp); Raphael Paixão, da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB); e Ricardo Santos, também da OSB.

Eles ministrarão masterclasses e participarão de um concerto especial na quarta-feira, 5, às 18 horas, no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (UFG), na Praça Universitária.

O evento é realizado por meio da Lei Goyazes e coordenado pelos professores Marcos Botelho, da Universidade Federal de Goiás (UFG), e Roberto Milet, do Instituto Federal de Goiás (IFG).

O simpósio está ligado à International Trombone Association (ITA) e inclui na programação a BoneWeek Goiânia, dentro do calendário da International Trombone Week (ITW), realizada simultaneamente em vários países com objetivo de congregar trombonistas amadores e profissionais, além de divulgar e desenvolver o instrumento.

Serviço:

Evento: IV Simpósio de Trombones do Estado de Goiás/BoneWeek Goiânia

Data: de 3 a 7 de abril de 2017

Locais: vários (ver programação)

Entrada franca

Site oficial: http://trombone8.wixsite.com/boneweekgoiania/

Facebook: https://www.facebook.com/boneweekgoiania/

Programação completa

● 3 de abril – segunda-feira

19 horas – Teatro Goiânia - Concerto de abertura com participação de Corporação Musical Cemadipe, Banda Marcial C.E. Jose Lobo, Banda Marcial CPMG Ayrton Senna, Grupo Heróis de Botequim e professores de trombone.

● 4 de abril – terça-feira

15 horas – IFG - Masterclasses

18 horas – Teatro IFG - Concerto de música de câmara com professores locais

● 5 de abril – quarta-feira

15 horas – Centro Cultural UFG - Masterclasses com professores convidados

18 horas – Centro Cultural UFG - Concerto com professores convidados

● 6 de abril – quinta-feira

9 horas – EMAC/UFG (Praça Universitária) - Masterclasses avançados com professores convidados

14h30 – CPMG Ayrton Senna - Masterclasses

● 7 de abril – sexta-feira

9 horas – EMAC/UFG (Praça Universitária) - Masterclasses avançados com professores convidados

14h30 – IFG - Masterclasses com professores convidados

18 horas – Teatro IFG - Concerto de encerramento com Banda Sinfônica Jovem de Goiás e Banda Sinfônica do Estado de Goiás

Wagner Poulistchuk, primeiro-trombone da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), é um dos convidados do evento[/caption]

De 3 a 7 de abril, Goiânia recebe o 4º Simpósio de Trombones do Estado de Goiás, com professores renomados, músicos talentosos e amantes do instrumento. A programação reserva espaço para aulas especiais – chamadas de “masterclasses” – e concertos. As atividades têm formatos e locais variados, mas uma coisa em comum: são gratuitas.

Os convidados desta edição do simpósio são Wagner Poulistchuk, primeiro-trombone da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp); Raphael Paixão, da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB); e Ricardo Santos, também da OSB.

Eles ministrarão masterclasses e participarão de um concerto especial na quarta-feira, 5, às 18 horas, no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (UFG), na Praça Universitária.

O evento é realizado por meio da Lei Goyazes e coordenado pelos professores Marcos Botelho, da Universidade Federal de Goiás (UFG), e Roberto Milet, do Instituto Federal de Goiás (IFG).

O simpósio está ligado à International Trombone Association (ITA) e inclui na programação a BoneWeek Goiânia, dentro do calendário da International Trombone Week (ITW), realizada simultaneamente em vários países com objetivo de congregar trombonistas amadores e profissionais, além de divulgar e desenvolver o instrumento.

Serviço:

Evento: IV Simpósio de Trombones do Estado de Goiás/BoneWeek Goiânia

Data: de 3 a 7 de abril de 2017

Locais: vários (ver programação)

Entrada franca

Site oficial: http://trombone8.wixsite.com/boneweekgoiania/

Facebook: https://www.facebook.com/boneweekgoiania/

Programação completa

● 3 de abril – segunda-feira

19 horas – Teatro Goiânia - Concerto de abertura com participação de Corporação Musical Cemadipe, Banda Marcial C.E. Jose Lobo, Banda Marcial CPMG Ayrton Senna, Grupo Heróis de Botequim e professores de trombone.

● 4 de abril – terça-feira

15 horas – IFG - Masterclasses

18 horas – Teatro IFG - Concerto de música de câmara com professores locais

● 5 de abril – quarta-feira

15 horas – Centro Cultural UFG - Masterclasses com professores convidados

18 horas – Centro Cultural UFG - Concerto com professores convidados

● 6 de abril – quinta-feira

9 horas – EMAC/UFG (Praça Universitária) - Masterclasses avançados com professores convidados

14h30 – CPMG Ayrton Senna - Masterclasses

● 7 de abril – sexta-feira

9 horas – EMAC/UFG (Praça Universitária) - Masterclasses avançados com professores convidados

14h30 – IFG - Masterclasses com professores convidados

18 horas – Teatro IFG - Concerto de encerramento com Banda Sinfônica Jovem de Goiás e Banda Sinfônica do Estado de Goiás

Diretor demorou a entender que, depois de atingido certo nível de qualidade no cinema, não dá para ser qualquer coisa. Novo filme dá indícios de ser fruto deste entendimento

[caption id="attachment_90718" align="alignleft" width="620"] Transtorno Dissociativo de Identidade abre as cortinas para um show de interpretação de James McAvoy, que vive Kevin, um criminoso que tem 23 personalidades[/caption]

Depois de se engalfinhar com Will e Jaden Smith no fiasco de "Depois da Terra" (2013), já vindo de uma derrota vergonhosa com "A Dama da Água" (2006), choveram críticas e diagnósticos de que M. Night Shyamalan já era (aliás, merece um estudo o fato de os franceses, ao contrário dos americanos, terem continuado a dar suporte às suas obras de forma mais incisiva mesmo durante esse período conturbado).

A verdade é que Shyamalan esperneou durante um tempo até descobrir que, depois de atingido certo nível de qualidade no cinema, não dá para ser qualquer coisa. É preciso, no mínimo, atender às expectativas. Daí ele lança esse petardo que é "Fragmentado" (2017), contrariando a torcida adversária.

A ideia inicial do filme é bem simples. Inclusive, já a encontramos distribuída por algumas outras obras como "O silêncio dos inocentes" (1991), "A cela" (2000) e "O quarto de Jack"(2015). Um cara vigia três garotas por alguns dias, as sequestra e encarcera em algum lugar isolado, sem contato com o resto da civilização. A missão do telespectador é tentar descobrir o que está acontecendo e acompanhar as tentativas (frustradas ou não) de fuga das reféns. Um pouco de síndrome de estocolmo ali, traumas de infância acolá, enfim.

A coisa começa a ficar realmente interessante quando descobrimos, junto com as sequestradas, que o captor é portador de um Transtorno Dissociativo de Identidade (popularmente conhecido como Transtorno de Personalidade Múltipla), o que abre as cortinas para um show de interpretação de James McAvoy. Kevin, o criminoso interpretado por McAvoy, tem nada menos que 23 personalidades (a do moleque de 9 anos, Hedwig, é simplesmente sensacional). Na tela, desfilam um pouco menos, mas encontramos referências a todas elas espalhadas pelo filme.

Assim que se dá conta disso, Casey, uma das reclusas, interpretada também de forma magistral por Anya Taylor-Joy (revelada no thriller "A bruxa", de 2015), começa a ousar em um truque psicológico ou outro na tentativa de penetrar na mente do sequestrador. Vale ressaltar, aliás, a excelente cenografia, que transforma todo o ambiente do cativeiro em uma excelente metáfora para essa mente doentia de Kevin.

É interessante que, desde o início, percebemos certo tirocínio em Casey. Algo mexe com ela de forma diferente em tudo aquilo (perceba a forma como ela rapidamente aconselha sua amiga Márcia a escapar da primeira investida de Kevin, agora assumido na personalidade "Dennis" – não se preocupe, não vou revelar mais do que isso). Infelizmente, por mais que Casey e sua trupe tentem, tudo leva a crer que nunca será possível saber tudo sobre Kevin/Dennis/Hedwig/Patrícia e todas as outras personalidades.

Inclusive, a personagem de Betty Bluckey, Dra. Karen Fletcher, de força dramática um pouco menor, até tenta nos auxiliar nessa dissecação das personalidades. Mas existe sempre uma porta a mais a ser aberta. E de soslaio, indícios de que algo mais brutal está brotando daquela moçoroca de personalidades – como o pôster já avisa, muito possivelmente uma 24a personalidade.

Shyamalan, como sempre, entrega uma direção instigante. O uso constante de câmeras subjetivas (as mais hitchcockianas, como os olhares através de buracos de fechadura, frestas de portas e de armários, são sempre as mais prazerosas), ou em planos móveis (os famosos "travellings") conduzem sempre o fio da atenção em meio a diálogos reveladores – em que pese num ritmo um pouco mais lento dessa vez.

Mas o grande responsável por jogar o diretor de volta aos holofotes após os desastres de público e crítica que se tornaram as últimas duas ou três de suas grandes produções é o roteiro. Shyamalan levou algo em torno de 10 anos para escrevê-lo, instigado pelos estudos em psicologia que sua esposa vinha levando desde então. Aliás, sabendo disso, torna-se ainda mais interessante que o filme tenha repercutido no público de hoje, uma década depois.

Existem algumas falhas básicas, como ter escalado três garotas como vítimas, mas fazer um bom uso narrativo de apenas uma – nossa protagonista. As outras duas são estereotipadas, sem uma base de construção (não sabemos absolutamente nada sobre elas – exceto que são perfeitinhas demais), e mal sabemos seus nomes – algo que sempre indica um futuro não muito promissor na trama. Mas, situando o filme dentro do gênero a que se propõe, nada que não possa ser perdoado.

Muita gente ficou perdida com o final do filme. Não é para menos. Existe ali uma referência surpresa a uma de suas outras obras – algo que o diretor fez questão de comentar em sua mais recente visita ao Brasil. Aliás, acostumados que estamos a grandes viradas de enredo ("plot twists"), que se tornaram a marca registrada de Shyamalan (as mais famosas, em "Sexto Sentido" e "A Vila", realmente são de cair da cadeira), o fim desse filme perde um pouco a força ao se escorar apenas nessa "surpresa". Pessoalmente, saí arrepiado. Mas, vá lá, assista e julgue por si.

A mensagem que fica é que M. Night Shyamalan está de volta na cena. "Os que sofrem são os mais evoluídos", diz uma das facetas de Kevin. Agradando a público e crítica (leia-se, faturando alto sem perder a qualidade), quando as luzes da sala de projeção se acendem, temos uma certeza: vem mais coisa boa por aí.

João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG

Transtorno Dissociativo de Identidade abre as cortinas para um show de interpretação de James McAvoy, que vive Kevin, um criminoso que tem 23 personalidades[/caption]

Depois de se engalfinhar com Will e Jaden Smith no fiasco de "Depois da Terra" (2013), já vindo de uma derrota vergonhosa com "A Dama da Água" (2006), choveram críticas e diagnósticos de que M. Night Shyamalan já era (aliás, merece um estudo o fato de os franceses, ao contrário dos americanos, terem continuado a dar suporte às suas obras de forma mais incisiva mesmo durante esse período conturbado).

A verdade é que Shyamalan esperneou durante um tempo até descobrir que, depois de atingido certo nível de qualidade no cinema, não dá para ser qualquer coisa. É preciso, no mínimo, atender às expectativas. Daí ele lança esse petardo que é "Fragmentado" (2017), contrariando a torcida adversária.

A ideia inicial do filme é bem simples. Inclusive, já a encontramos distribuída por algumas outras obras como "O silêncio dos inocentes" (1991), "A cela" (2000) e "O quarto de Jack"(2015). Um cara vigia três garotas por alguns dias, as sequestra e encarcera em algum lugar isolado, sem contato com o resto da civilização. A missão do telespectador é tentar descobrir o que está acontecendo e acompanhar as tentativas (frustradas ou não) de fuga das reféns. Um pouco de síndrome de estocolmo ali, traumas de infância acolá, enfim.

A coisa começa a ficar realmente interessante quando descobrimos, junto com as sequestradas, que o captor é portador de um Transtorno Dissociativo de Identidade (popularmente conhecido como Transtorno de Personalidade Múltipla), o que abre as cortinas para um show de interpretação de James McAvoy. Kevin, o criminoso interpretado por McAvoy, tem nada menos que 23 personalidades (a do moleque de 9 anos, Hedwig, é simplesmente sensacional). Na tela, desfilam um pouco menos, mas encontramos referências a todas elas espalhadas pelo filme.

Assim que se dá conta disso, Casey, uma das reclusas, interpretada também de forma magistral por Anya Taylor-Joy (revelada no thriller "A bruxa", de 2015), começa a ousar em um truque psicológico ou outro na tentativa de penetrar na mente do sequestrador. Vale ressaltar, aliás, a excelente cenografia, que transforma todo o ambiente do cativeiro em uma excelente metáfora para essa mente doentia de Kevin.

É interessante que, desde o início, percebemos certo tirocínio em Casey. Algo mexe com ela de forma diferente em tudo aquilo (perceba a forma como ela rapidamente aconselha sua amiga Márcia a escapar da primeira investida de Kevin, agora assumido na personalidade "Dennis" – não se preocupe, não vou revelar mais do que isso). Infelizmente, por mais que Casey e sua trupe tentem, tudo leva a crer que nunca será possível saber tudo sobre Kevin/Dennis/Hedwig/Patrícia e todas as outras personalidades.

Inclusive, a personagem de Betty Bluckey, Dra. Karen Fletcher, de força dramática um pouco menor, até tenta nos auxiliar nessa dissecação das personalidades. Mas existe sempre uma porta a mais a ser aberta. E de soslaio, indícios de que algo mais brutal está brotando daquela moçoroca de personalidades – como o pôster já avisa, muito possivelmente uma 24a personalidade.

Shyamalan, como sempre, entrega uma direção instigante. O uso constante de câmeras subjetivas (as mais hitchcockianas, como os olhares através de buracos de fechadura, frestas de portas e de armários, são sempre as mais prazerosas), ou em planos móveis (os famosos "travellings") conduzem sempre o fio da atenção em meio a diálogos reveladores – em que pese num ritmo um pouco mais lento dessa vez.

Mas o grande responsável por jogar o diretor de volta aos holofotes após os desastres de público e crítica que se tornaram as últimas duas ou três de suas grandes produções é o roteiro. Shyamalan levou algo em torno de 10 anos para escrevê-lo, instigado pelos estudos em psicologia que sua esposa vinha levando desde então. Aliás, sabendo disso, torna-se ainda mais interessante que o filme tenha repercutido no público de hoje, uma década depois.

Existem algumas falhas básicas, como ter escalado três garotas como vítimas, mas fazer um bom uso narrativo de apenas uma – nossa protagonista. As outras duas são estereotipadas, sem uma base de construção (não sabemos absolutamente nada sobre elas – exceto que são perfeitinhas demais), e mal sabemos seus nomes – algo que sempre indica um futuro não muito promissor na trama. Mas, situando o filme dentro do gênero a que se propõe, nada que não possa ser perdoado.

Muita gente ficou perdida com o final do filme. Não é para menos. Existe ali uma referência surpresa a uma de suas outras obras – algo que o diretor fez questão de comentar em sua mais recente visita ao Brasil. Aliás, acostumados que estamos a grandes viradas de enredo ("plot twists"), que se tornaram a marca registrada de Shyamalan (as mais famosas, em "Sexto Sentido" e "A Vila", realmente são de cair da cadeira), o fim desse filme perde um pouco a força ao se escorar apenas nessa "surpresa". Pessoalmente, saí arrepiado. Mas, vá lá, assista e julgue por si.

A mensagem que fica é que M. Night Shyamalan está de volta na cena. "Os que sofrem são os mais evoluídos", diz uma das facetas de Kevin. Agradando a público e crítica (leia-se, faturando alto sem perder a qualidade), quando as luzes da sala de projeção se acendem, temos uma certeza: vem mais coisa boa por aí.

João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG

Brás Cubas já alertava sobre ideias fixas, "Deus te livre, leitor, de uma idéa fixa; antes um argueiro, antes uma trave no olho", mas a verdade é que sem uma ideia fixa sequer o próprio Brás Cubas, personagem dos mais importantes para a literatura brasileira, existiria. A literatura talvez existisse, mas seria ela privada de grandes obras, histórias cujas ideias fixas dos protagonistas são o centro dos enredos e, em alguns casos, também as peripécias, os twists, as reviravoltas. Talvez por isso uma lista que reúne as dez melhores ideias fixas da literatura seja necessária, afinal, quem não tem uma obsessão ou outra, uma daquelas ideias que, de súbito, dá um salto, estende braços e pernas, até tomar a forma de um X e diz: decifra-me ou devoro-te? Não foi uma ideia do tipo que nos levou ao desenrolar da história de Raskolnikóv? ou de Dante? ou mesmo de Fausto?, para o bem ou para o mal? Mas, vá lá, uma ideia fixa não é exatamente uma obsessão. Esta é mais poderosa, é um querer levado a níveis nunca sentidos. É provável que a jovem escritora estadunidense Sara Flannery Murphy não tenha pensado em ideias fixas, quando fez a lista publicada no britânico The Guardian. Trata-se de uma boa seleção, mas que, como todas as listas, deixa muitos títulos interessantes de fora. Veja: Moby Dick, de Herman Melville Ninguém personifica melhor a obsessão do que Capitão Ahab. Enquanto persegue o cachalote branco que lhe arrancou a perna, ele queima na busca por vingança. É a obsessão em estado mais puro, que leva ao sofrimento não apenas o próprio Ahab, mas toda sua tripulação. O Morro dos Ventos Uivantes, Emily Brontë Quando se trata de relacionamento, nenhuma obsessão é maior que a de Heathcliff por Catherine. Não é ele quem pede ao coveiro que retire uma parte lateral do caixão de Catherine para que ele, quando morrer, seja enterrado a seu lado também sem uma parte do caixão para que seus corpos estejam próximos? Lolita, Vladimir Nabokov “Lolita, luz da minha vida, fogo da minha carne. Minha alma, meu pecado. Lo-li-ta: a ponta da língua toca em três pontos consecutivos do palato para encostar, ao três, nos dentes. Lo. Li. Ta.” Precisamos ir além do primeiro parágrafo para demonstrar o argumento? Acho que não. Louca obsessão, Stephen King A tradução de "Misery" (título original) já deixa à mostra do que se trata o livro. A história de King mostra como Annie Wilkes, uma leitora obcecada por uma personagem, aprisiona e tortura o autor do livro para que ele crie um final melhor para seu livro. Anotações sobre um Escândalo, Zoë Heller O centro da história parece ser o caso proibido entre Sheba, uma professora na casa dos 40, e um aluno de 15 anos, mas trata, na verdade, da obsessão de outra professora, Barbara, por Sheba. É por meio dessa relação que a autora habilmente consegue mostrar como uma amizade próxima pode deslizar da co-dependência para algo tóxico e torcido. Estranha presença, Sarah Waters A história narra a obsessão de Faraday, o filho de uma empregada que se torna médico, pelos Ayres, uma família que antes era rica e que entra em decadência. Faraday se torna médico da família, depois conselheiro, e, "à medida que o romance avança", diz Sara Flannery Murphy, "é difícil dizer se Faraday está à procura de escalada social ou em busca de vingança". Possessão, A.S. Byatt Roland Michell, um estudioso, é obcecado pelo poeta há muito morto Randolph Henry Ash e descobre um documento que sugere o caso de amor ilícito entre o poeta e uma mulher. Fascinado, ele tem que descobrir a história completa. A história retrata a obsessão em diferentes níveis: romântico e intelectual, passado e presente. A vegetariana, Han Kang O livro, que é composto por três novelas, conta a história de uma coreana que decide não comer mais carne e, por isso, precisa enfrentar a reação da sociedade a qual pertence. É uma história inquietante, que explora a obsessão como um desejo onírico, primordial, e que pode desfazer famílias inteiras. Wilful Disregard, Lena Andersson O livro da autora sueca ainda não foi traduzido para o português. A história trata de Ester, uma intelectual que é obcecada por um artista. Sara Flannery Murphy diz: "Eu li Wilful Disregard cheia de embaraço e admiração pela prosa nítida de Andersson. Ester é elouquecedora, adorável... e reconhecível para qualquer um que já teve um dia arruinado por uma mensagem de texto sem resposta". You, Caroline Kepnes Também sem tradução em português (mas com previsão de lançamento no Brasil pela Rocco), o livro narra a obsessão de Joe por Beck. Trata-se de um stalker, um perseguidor da era digital.

Dias 12, 13 e 14 de maio, quando o evento acontece no Oscar Niemeyer, têm BaianaSystem, Os Mutantes e Mano Brown como atrações principais

O silêncio na poética de R.S. Thomas não é o vazio ou o vácuo semântico, mas precisamente o oposto – é a instância prenhe de sentido, o espaço que tanto precede quanto se sucede à voz. É o estado de coisas anterior e posterior ao Verbo Divino

[caption id="attachment_90590" align="aligncenter" width="620"] R. S. Thomas (1913-2000)[/caption]

R. S. Thomas (1913-2000)[/caption]

Às vezes este Deus aparece distante, silencioso, incompreensível, escondido. Mas Deus está próximo, mesmo quando se cala. O silêncio fascinante de Deus... Deus chama continuamente o homem à gratuidade, à doação de si aos outros.

– Edward Schillebeeckx Fabrício Tavares de Moraes Especial para o Jornal Opção Alguns anos atrás, Harold Bloom organizou uma antologia poética intitulada The God Within [O Deus Interior], que reunia mais de seiscentas páginas de poemas norte-americanos cujos temas se pautassem especificamente em questões espirituais ou religiosas. Assim, a obra inclui desde textos mais populares como o sombrio Day of the Doom [O Dia do Juízo Final], de Michael Wigglesworth, passando por poemas fascinantes, embora para nós desconhecidos, como Upon a Spider Catching a Fly [De uma Aranha Enredando uma Mosca], de Edward Taylor, e Thanatopsis, de William Cullen Bryant, até poetas contemporâneos como Joseph Harrison. De fato, talvez num primeiro momento nos surpreendamos com o fato de que nesta era secularizada, parafraseando a célebre mas não menos equivocada frase de Adorno, ainda sejam possíveis as manifestações poéticas marcadas ou influenciadas por tons espirituais ou religiosos, depois dos horrores políticos do século XX. Afinal, se é verdade que, como já afirma André Malraux, “vivemos na primeira civilização agnóstica – e possivelmente a última civilização”, talvez não seja a ideia de Deus em si que nos assombra, ou em casos mais extremos, repugna; antes, talvez o indivíduo moderno demonstre certo terror perante as tentativas e esforços, por parte de alguns, de novamente infundir Deus nos assuntos terrenos, em relacioná-lo – este ente tão abstrato – com nossas demandas concretas e contingências exasperadoras deste século. Daí a designação de Dan Cupritt de nossa era como aquela que vem depois de Deus – não necessariamente ou apenas anticristã, o que implicaria uma oposição frontal e positiva para com o cristianismo, mas sim a indiferença ou antipatia para com, segundo julgam, todo ranço doutrinal. Todavia, qualquer um que se disponha, de bom grado, a analisar as raízes espirituais de poetas modernos reconhecerá neles a ânsia metafísica, ou mais especificamente, religiosa. Não somente pela avidez com que um Yeats, Pessoa, Mann se voltavam para o vigoroso substrato pagão da Europa, mas também com a recorrência da tradição judaico-cristã e seus elementos em Eliot, Faulkner, Joyce, Kafka, Beckett. Em nosso caso, temos os grandes poetas Tasso de Oliveira, Jorge de Lima, Murilo Mendes e ainda Adélia Prado, os quais permanecem sendo grandes nomes da literatura brasileira e universal. Já a Inglaterra, por exemplo, nos brindou e foi insuflada pela poesia de George Herbert, John Donne (cujos poemas sensuais sabem aos frutos polpudos de Cantares de Salomão) e, mais tarde, com Gerard Manley Hopkins, o poeta jesuíta que, junto com os americanos Emily Dickson e Whitman, indiscutivelmente lançou as bases para toda a poesia moderna anglo-saxã. Seguindo em parte essa linha, mas dela divergindo em alguns aspectos, temos também o pastor anglicano galês R.S. Thomas, um dos principais nomes cotados para o Prêmio Nobel de 1995, concedido na época ao poeta irlandês Seamus Heaney. O alvoroço em torno de seu nome e os elogios à sua produção poética talvez deponham contra as afirmações e inclinações acadêmicas ao materialismo e também contra o niilismo de grande parte dos poetas. Não negamos, todavia, que, em contrapartida a esse ambiente estéril da academia, alguns círculos intelectuais têm se servido da poesia como pretexto para as concepções mais gnósticas e obscurantistas, possivelmente numa falsa analogia com os mistérios órficos ou os poemas essênios. De todo modo, tanto para os que tomam a poesia como flor que rompe o asfalto quanto para aqueles que a têm como os cardos e abrolhos da maldição genesíaca, a lastimável ordem do dia é, seguindo Cândido, cultivar o próprio jardim, com certa alienação e ressentimento para com aquele outro Jardim do qual, ao que tudo indica, fomos anteriormente residentes, e ignorar aquele Jardineiro que vagava pelo cemitério no dia da Ressurreição. Dito de outro modo, a maior parte dos leitores, críticos e poetas, independentemente de suas raízes espirituais, acreditam que a poesia é, a princípio, um âmbito profano, território murado contra a presença de Deus – afinal, Sua ilustre presença transformaria o poema num simples tratado dogmático, ou um catecismo em versos, absolutamente impalatáveis. A questão, entretanto, se torna mais complexa na medida em que R.S. Thomas, como os poetas anteriormente citados, expõe em seu jardim justamente a ausência ou o conflito com Deus. Num certo sentido, embora Thomas contradiga aquilo que o senso comum concebe acerca de uma poética do transcendente, em outro sentido, ele simplesmente nos remete à tradição dos poetas do Antigo Testamento – Jó, Jeremias, Davi e posteriormente o próprio Cristo – que expressam em seus grandes poemas seu sentimento de desamparo e o aparente abandono de Deus. Przemysław Michalski, num ensaio sobre a obra de R.S. Thomas, chama a atenção para a presença maciça de pequenas igrejas, capelas desconhecidas e templos em rincões obscuros do Reino Unido nos poemas do autor. Assim, seu lamento poético geralmente não se dá dentro das grandes catedrais – hoje em parte esvaziadas de seu conteúdo sagrado e concebidas apenas como monumentos arquitetônicos ou sítios para turismo –, mas nos recintos ignorados também pelos homens. Segundo Michalski, “Thomas tem sido geralmente chamado de um poeta do Deus oculto, mas ele também é um poeta do silêncio e da voz que se cala, qualidades que estão em completa sintonia com o tema de sua obra”. [caption id="attachment_90595" align="alignleft" width="285"] Shusako Endo (1923-1996)[/caption]

Com efeito, a temática do silêncio de Deus – central à obra de um Shusaku Endo, por exemplo, que agora é trazida novamente à tona com o filme de Scorcese (“Silêncio”, 2016) – é uma das preocupações centrais da teologia e arte modernas. Decerto, deparamo-nos com esse Deus absconditus de Lutero na poética de Thomas; no entanto, o que torna sua obra diferente ou destoante da tradição apofática, que percebe Deus por meio da via negativa, é precisamente o fato de que o poeta galês integra em sua essência o sentimento de desamparo oriundo da exaustão do humanismo ocidental, bem como um senso de irrelevância ou impotência do discurso da fé num mundo que lhe é cada vez mais hostil.

Portanto, ao mesmo tempo em que temos em sua poética o sentimento de mistério de um São João da Cruz, encontramos, de igual modo, a angústia cética ou racionalista das grandes teodiceias dos pensadores iluministas.

Num de seus poemas mais famosos, Here [Aqui], deparamo-nos com a mesma atmosfera de Velejando para Bizâncio (na tradução e Péricles Eugênio da Silva Ramos), de Yeats, para quem “terra aquela não é que sirva para ancião” [This is no country for old men], mas talvez numa forma mais aguda na medida em que a consciência de senilidade do eu-lírico advém não do confronto da efemeridade humana com a imutabilidade de Deus, mas sim da diferença desproporcional entre a celeridade das tecnologias e o ritmo vagaroso e limitado da condição humana:

Sou um homem agora.

Passe a mão nesta testa afora.

Podes ver onde o miolo aflora.

Sou como um arvoredo

De meus altos ramos percebo

As pegadas nas quais enveredo

Em minhas veias sangue deslancha,

Que corre limpo das manchas

Contraídas em tantas barganhas.

Por que estes dedos encarnados

Com sangue de tantos finados?

Foi cá que me tornei desgarrado?

Por que minhas mãos deste tipo,

Que não agem quando me aplico?

Não ouve Deus quando o suplico?

Não há lugar que me acoite

Mostra os céleres satélites:

Certo é que o relógio de meu ser hesite,

É tarde demais para partidas

Que não são ao coração devidas.

Devo ficar aqui com minha ferida.

O primeiro verso em si já revela a tensão entre o mistério da fé e a perspectiva do abandono, pois se, sob certo aspecto ele pode se referir à Encarnação (Deus tornando-se um homem no presente), pode também se referir ao processo de amadurecimento, ou mais especificamente, ao descobrimento amargo da finitude.

A tensão se agrava ainda na segunda estrofe, na medida em que sua comparação com um arvoredo remete também à crucificação do Cristo, quando foi pendurado no madeiro que, segundo a metáfora de Santo Agostinho, provém da mesma árvore do conhecimento do bem e do mal que trouxe ao homem sua condenação. Dessa forma, esse Cristo vê na cruz em que está cravado a culminação e clímax de seu trajeto.

Em outro extremo, entretanto, podemos entender também como a altivez da condição humana, posicionada nos seus altos ramos, no ápice de seu périplo, observando o próprio caminho. Não esqueçamos também da árvore do sonho de Nabucodonosor, símbolo de soberba que figura e prediz a zoantropia do rei, conforme descrito no livro de Daniel.

E assim o poema se conduz em perspectivas paralelas – a do Cristo e do homem. Os “dedos encarnados/ com sangue de tantos finados”, ou o “sangue que corre limpo das manchas”, podem ser lidos tanto como referências às vicissitudes humanas quanto ao sacrifício sui generis de Cristo, cujas mãos portam em si o sangue dos demais homens.

O paroxismo das indagações se dá quando o eu-lírico indaga se Deus escuta ou não suas súplicas, pois neste ponto reside um dos cernes da poesia de Thomas. Afinal, a despeito das aparências, sua obra suprime precisamente o abismo entre a condição humana e a essência divina; assim, o lamento de Cristo – “Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes?” – é o próprio Deus valendo-se das palavras de Davi, um homem, para expressar o espanto para com seu próprio silêncio, lamento esse que é, aqui no poema, transmutado no verso “Não ouve Deus quando o suplico?”.

Não que tenhamos perante nós um teomorfismo; pelo contrário, temos algo semelhante à confissão de Calcedônia, que uniu para sempre as naturezas humana e divina em Cristo, sem confusão ou mistura, mas também sem separação. Em outros termos, expondo a condição humana em seus momentos mais sombrios, R.S. Thomas retrata precisamente Cristo, em que tal condição se manifestou perfeita e integralmente. Descrever o sofrimento do homem é retratar a angústia de Cristo e vice-versa.

Portanto, o silêncio na poética de R.S. Thomas não é o vazio ou o vácuo semântico, mas precisamente o oposto – é a instância prenhe de sentido, o espaço que tanto precede quanto se sucede à voz. Em suma, é o estado de coisas anterior e posterior ao Verbo Divino: antes da criação e após sua ressurreição, o silêncio é a ânsia da realidade em reverberar novamente a palavra primordial.

Se de fato, como dizia Irineu de Lyon, a “glória de Deus é o homem vivendo em plenitude”, talvez seja possível perceber, como R.S. Thomas em seu poema Alive [Vivo], tanto na plenitude dos entes quanto no silêncio e nas trevas, a revelação de Deus: “A escuridão/é profunda penumbra/de tua presença; o silêncio, um/processo no metabolismo do ser de amor”.

Fabrício Tavares de Moraes estuda Literatura na Queen Mary University of London.

Shusako Endo (1923-1996)[/caption]

Com efeito, a temática do silêncio de Deus – central à obra de um Shusaku Endo, por exemplo, que agora é trazida novamente à tona com o filme de Scorcese (“Silêncio”, 2016) – é uma das preocupações centrais da teologia e arte modernas. Decerto, deparamo-nos com esse Deus absconditus de Lutero na poética de Thomas; no entanto, o que torna sua obra diferente ou destoante da tradição apofática, que percebe Deus por meio da via negativa, é precisamente o fato de que o poeta galês integra em sua essência o sentimento de desamparo oriundo da exaustão do humanismo ocidental, bem como um senso de irrelevância ou impotência do discurso da fé num mundo que lhe é cada vez mais hostil.

Portanto, ao mesmo tempo em que temos em sua poética o sentimento de mistério de um São João da Cruz, encontramos, de igual modo, a angústia cética ou racionalista das grandes teodiceias dos pensadores iluministas.

Num de seus poemas mais famosos, Here [Aqui], deparamo-nos com a mesma atmosfera de Velejando para Bizâncio (na tradução e Péricles Eugênio da Silva Ramos), de Yeats, para quem “terra aquela não é que sirva para ancião” [This is no country for old men], mas talvez numa forma mais aguda na medida em que a consciência de senilidade do eu-lírico advém não do confronto da efemeridade humana com a imutabilidade de Deus, mas sim da diferença desproporcional entre a celeridade das tecnologias e o ritmo vagaroso e limitado da condição humana:

Sou um homem agora.

Passe a mão nesta testa afora.

Podes ver onde o miolo aflora.

Sou como um arvoredo

De meus altos ramos percebo

As pegadas nas quais enveredo

Em minhas veias sangue deslancha,

Que corre limpo das manchas

Contraídas em tantas barganhas.

Por que estes dedos encarnados

Com sangue de tantos finados?

Foi cá que me tornei desgarrado?

Por que minhas mãos deste tipo,

Que não agem quando me aplico?

Não ouve Deus quando o suplico?

Não há lugar que me acoite

Mostra os céleres satélites:

Certo é que o relógio de meu ser hesite,

É tarde demais para partidas

Que não são ao coração devidas.

Devo ficar aqui com minha ferida.

O primeiro verso em si já revela a tensão entre o mistério da fé e a perspectiva do abandono, pois se, sob certo aspecto ele pode se referir à Encarnação (Deus tornando-se um homem no presente), pode também se referir ao processo de amadurecimento, ou mais especificamente, ao descobrimento amargo da finitude.

A tensão se agrava ainda na segunda estrofe, na medida em que sua comparação com um arvoredo remete também à crucificação do Cristo, quando foi pendurado no madeiro que, segundo a metáfora de Santo Agostinho, provém da mesma árvore do conhecimento do bem e do mal que trouxe ao homem sua condenação. Dessa forma, esse Cristo vê na cruz em que está cravado a culminação e clímax de seu trajeto.

Em outro extremo, entretanto, podemos entender também como a altivez da condição humana, posicionada nos seus altos ramos, no ápice de seu périplo, observando o próprio caminho. Não esqueçamos também da árvore do sonho de Nabucodonosor, símbolo de soberba que figura e prediz a zoantropia do rei, conforme descrito no livro de Daniel.

E assim o poema se conduz em perspectivas paralelas – a do Cristo e do homem. Os “dedos encarnados/ com sangue de tantos finados”, ou o “sangue que corre limpo das manchas”, podem ser lidos tanto como referências às vicissitudes humanas quanto ao sacrifício sui generis de Cristo, cujas mãos portam em si o sangue dos demais homens.

O paroxismo das indagações se dá quando o eu-lírico indaga se Deus escuta ou não suas súplicas, pois neste ponto reside um dos cernes da poesia de Thomas. Afinal, a despeito das aparências, sua obra suprime precisamente o abismo entre a condição humana e a essência divina; assim, o lamento de Cristo – “Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes?” – é o próprio Deus valendo-se das palavras de Davi, um homem, para expressar o espanto para com seu próprio silêncio, lamento esse que é, aqui no poema, transmutado no verso “Não ouve Deus quando o suplico?”.

Não que tenhamos perante nós um teomorfismo; pelo contrário, temos algo semelhante à confissão de Calcedônia, que uniu para sempre as naturezas humana e divina em Cristo, sem confusão ou mistura, mas também sem separação. Em outros termos, expondo a condição humana em seus momentos mais sombrios, R.S. Thomas retrata precisamente Cristo, em que tal condição se manifestou perfeita e integralmente. Descrever o sofrimento do homem é retratar a angústia de Cristo e vice-versa.

Portanto, o silêncio na poética de R.S. Thomas não é o vazio ou o vácuo semântico, mas precisamente o oposto – é a instância prenhe de sentido, o espaço que tanto precede quanto se sucede à voz. Em suma, é o estado de coisas anterior e posterior ao Verbo Divino: antes da criação e após sua ressurreição, o silêncio é a ânsia da realidade em reverberar novamente a palavra primordial.

Se de fato, como dizia Irineu de Lyon, a “glória de Deus é o homem vivendo em plenitude”, talvez seja possível perceber, como R.S. Thomas em seu poema Alive [Vivo], tanto na plenitude dos entes quanto no silêncio e nas trevas, a revelação de Deus: “A escuridão/é profunda penumbra/de tua presença; o silêncio, um/processo no metabolismo do ser de amor”.

Fabrício Tavares de Moraes estuda Literatura na Queen Mary University of London.

Longa não é uma cinebiografia, mas um retrato bem feito da mulher que revolucionou a psiquiatria brasileira ao aplicar métodos que reumanizavam os pacientes

[caption id="attachment_90558" align="alignleft" width="620"] Nise da Silveira, representada no filme por Glória Pires, foi a primeira médica no Brasil a aplicar as artes plásticas como tratamento psiquiátrico[/caption]

A primeira cena de "Nise: O coração da loucura" (2015), de Roberto Berliner, incomoda pela sutileza. Um plano aberto, chapado em um grande muro cinza, revela um pequeno portão que, em minutos, recebe pancadas de uma mulher querendo entrar. A câmera deveria estar fixa, mas não está. A técnica de câmera na mão, utilizada em um momento totalmente inapropriado, transmite, nas entrelinhas, o incômodo e a falta de adequação que testemunharemos na próxima hora e meia, assim que aquela personagem entrar para além do muro. A moça querendo entrar é Nise da Silveira, e o muro cerca o Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II – no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – e a mente de centenas de internos.

Nise está entre as primeiras mulheres no Brasil a se formar em Medicina, em 1931. Isso o filme não mostra. Aliás, um dos aspectos instigantes da obra está justamente no fato de ser um recorte rígido de um período específico da vida de Nise, deixando-nos todos curiosos a respeito do antes e do depois de sua passagem pela História. Isso obviamente tem um motivo de ser.

O que se vê na tela inicialmente é a sua reintegração enquanto funcionária da saúde pública, adentrando um meio claustrofóbico física e socialmente. Médicos empertigados no machismo de seus jalecos brancos dividem suas teorias mal comprovadas com o sofrimento escatológico de pacientes à margem da sanidade. Um purgatório na Terra, esquecido por Dante e pelo resto da humanidade. Não há espaço para a luz, para a esperança, ou para qualquer expressão individual criativa – consciente ou inconscientemente.

A chegada da médica, entretanto, causa um rebuliço na rotina do sanatório. Ao aplicar técnicas pioneiras como o uso das artes plásticas e do contato com animais como forma de humanização – fruto muito mais de sua capacidade de observação e intuição do que de quilos de literatura médica – Nise revoluciona a psiquiatria. Os reflexos podem ser apontados até hoje por qualquer profissional da área.

O que o filme deixa de lado, talvez numa preocupação excessiva em evitar qualquer tipo de propaganda ideológica, é que Nise da Silveira era militante comunista na juventude. Há tímidas referências em um ou outro diálogo. Nascida em Maceió, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1927, já casada com o sanitarista Mário Magalhães da Silveira, onde começou a engajar-se nos meios artístico e literário, principalmente com aplicação na área médica. Chegou a militar pelo Partido Comunista Brasileiro. Em meados da década de 30, entretanto, durante a Intentona Comunista, foi denunciada por uma enfermeira enquanto carregava livros de doutrina marxista, o que a levou à prisão em 1936. No presídio Frei Caneca, permaneceu por mais de um ano, onde fez amizade com Graciliano Ramos, recluso também naquele estabelecimento. Fato curioso é que Nise é mencionada no livro "Memórias do Cárcere", do alagoano.

Encontramos Nise nesse ponto. Liberta, é reincorporada ao serviço público em 1944. A bela interpretação de Glória Pires nos mostra uma personalidade austera, destemida, decidida a deixar a militância política de lado para se dedicar à sua missão de vida: a psiquiatria. Trocou o livro vermelho de Marx pelo de Carl Gustav Jung. A cara feia dos colegas médicos não lhe mete medo.

Decidida a combater os métodos violentos de tratamento mental amplamente estimulados na época, como a lobotomia e a eletroconvulsoterapia, seus métodos humanísticos libertam expressões do inconsciente de seus pacientes (a quem prefere chamar de "clientes"), restabelecendo de forma mais eficaz o elo destes com a realidade através da simbologia. Os resultados são surpreendentes, e até hoje são tidos como referenciais.

Aliás, suas descobertas nessa área a levaram a estabelecer contato com seu mestre Jung – algo retratado en passant na tela, mas de reflexos profundos em nosso país. Nise foi a responsável por introduzir e divulgar no Brasil os estudos da psicologia junguiana. Foi pioneira também nesse aspecto.

O filme não são só flores. Escorado numa mise-en-scène essencialmente novelesca, com uma ou outra atuação beirando à canastrice e uma trilha sonora bem modesta, a sensação que fica é que a história de Nise merecia um pouco mais. Certos diálogos soam muito mecânicos, e algumas dinâmicas propostas iniciam-se e interrompem-se de forma desnecessariamente abrupta – por exemplo, a sequência do jogo com a bola de meia (não vou contar mais do que isso, prometo!).

Porém, amparando-se em um roteiro que utiliza fórmulas já consagradas em "Patch Adams - o amor é contagioso", "Uma lição de amor" e "Tempo de despertar", e com excelentes atuações de Augusto Madeira, Claudio Jaborandy, Júlio Adrião e Fabrício Boliveira, não é de se estranhar que a obra tenha batido a marca de 23 mil ingressos vendidos em sua estreia, mesmo com exibição em apenas 56 salas em todo o país. Algo louvável para um filme nacional parcamente divulgado e que contou com um orçamento abaixo da média.

Berliner não se propõe a fazer uma cinebiografia completa, propriamente dita. Escolhe apenas uma janela para abrir, retratando o período em que a médica desenvolveu seus trabalhos no Engenho de Dentro. Mas uma janela significativa, que mostra a revolução iniciada por Nise na área da psiquiatria, o impacto de seus estudos na introdução da obra junguiana no Brasil, e seus esforços individuais na tentativa de superar pensamentos retrógrados arraigados na cultura médica e sanitarista do país – dentro e fora das academias.

É fundamental, entretanto, que se tenha um pouco mais de curiosidade para ultrapassar o excerto representado na obra de Berliner e descobrir mais sobre essa figura ímpar da medicina, da psiquiatria, da psicologia e, porque não, das artes plásticas no Brasil e no mundo. Apenas para começar, fica a sugestão do documentário “Imagens do Inconsciente”, de 1986, dirigido Leon Hirszman e com roteiro da própria Nise, recentemente lançado em DVD no país. As obras feitas por clientes do Engenho de Dentro também podem ser facilmente apreciadas numa busca rápida pelo Google.

João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG

Nise da Silveira, representada no filme por Glória Pires, foi a primeira médica no Brasil a aplicar as artes plásticas como tratamento psiquiátrico[/caption]

A primeira cena de "Nise: O coração da loucura" (2015), de Roberto Berliner, incomoda pela sutileza. Um plano aberto, chapado em um grande muro cinza, revela um pequeno portão que, em minutos, recebe pancadas de uma mulher querendo entrar. A câmera deveria estar fixa, mas não está. A técnica de câmera na mão, utilizada em um momento totalmente inapropriado, transmite, nas entrelinhas, o incômodo e a falta de adequação que testemunharemos na próxima hora e meia, assim que aquela personagem entrar para além do muro. A moça querendo entrar é Nise da Silveira, e o muro cerca o Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II – no Engenho de Dentro, Rio de Janeiro – e a mente de centenas de internos.

Nise está entre as primeiras mulheres no Brasil a se formar em Medicina, em 1931. Isso o filme não mostra. Aliás, um dos aspectos instigantes da obra está justamente no fato de ser um recorte rígido de um período específico da vida de Nise, deixando-nos todos curiosos a respeito do antes e do depois de sua passagem pela História. Isso obviamente tem um motivo de ser.

O que se vê na tela inicialmente é a sua reintegração enquanto funcionária da saúde pública, adentrando um meio claustrofóbico física e socialmente. Médicos empertigados no machismo de seus jalecos brancos dividem suas teorias mal comprovadas com o sofrimento escatológico de pacientes à margem da sanidade. Um purgatório na Terra, esquecido por Dante e pelo resto da humanidade. Não há espaço para a luz, para a esperança, ou para qualquer expressão individual criativa – consciente ou inconscientemente.

A chegada da médica, entretanto, causa um rebuliço na rotina do sanatório. Ao aplicar técnicas pioneiras como o uso das artes plásticas e do contato com animais como forma de humanização – fruto muito mais de sua capacidade de observação e intuição do que de quilos de literatura médica – Nise revoluciona a psiquiatria. Os reflexos podem ser apontados até hoje por qualquer profissional da área.

O que o filme deixa de lado, talvez numa preocupação excessiva em evitar qualquer tipo de propaganda ideológica, é que Nise da Silveira era militante comunista na juventude. Há tímidas referências em um ou outro diálogo. Nascida em Maceió, mudou-se para o Rio de Janeiro em 1927, já casada com o sanitarista Mário Magalhães da Silveira, onde começou a engajar-se nos meios artístico e literário, principalmente com aplicação na área médica. Chegou a militar pelo Partido Comunista Brasileiro. Em meados da década de 30, entretanto, durante a Intentona Comunista, foi denunciada por uma enfermeira enquanto carregava livros de doutrina marxista, o que a levou à prisão em 1936. No presídio Frei Caneca, permaneceu por mais de um ano, onde fez amizade com Graciliano Ramos, recluso também naquele estabelecimento. Fato curioso é que Nise é mencionada no livro "Memórias do Cárcere", do alagoano.

Encontramos Nise nesse ponto. Liberta, é reincorporada ao serviço público em 1944. A bela interpretação de Glória Pires nos mostra uma personalidade austera, destemida, decidida a deixar a militância política de lado para se dedicar à sua missão de vida: a psiquiatria. Trocou o livro vermelho de Marx pelo de Carl Gustav Jung. A cara feia dos colegas médicos não lhe mete medo.

Decidida a combater os métodos violentos de tratamento mental amplamente estimulados na época, como a lobotomia e a eletroconvulsoterapia, seus métodos humanísticos libertam expressões do inconsciente de seus pacientes (a quem prefere chamar de "clientes"), restabelecendo de forma mais eficaz o elo destes com a realidade através da simbologia. Os resultados são surpreendentes, e até hoje são tidos como referenciais.

Aliás, suas descobertas nessa área a levaram a estabelecer contato com seu mestre Jung – algo retratado en passant na tela, mas de reflexos profundos em nosso país. Nise foi a responsável por introduzir e divulgar no Brasil os estudos da psicologia junguiana. Foi pioneira também nesse aspecto.

O filme não são só flores. Escorado numa mise-en-scène essencialmente novelesca, com uma ou outra atuação beirando à canastrice e uma trilha sonora bem modesta, a sensação que fica é que a história de Nise merecia um pouco mais. Certos diálogos soam muito mecânicos, e algumas dinâmicas propostas iniciam-se e interrompem-se de forma desnecessariamente abrupta – por exemplo, a sequência do jogo com a bola de meia (não vou contar mais do que isso, prometo!).

Porém, amparando-se em um roteiro que utiliza fórmulas já consagradas em "Patch Adams - o amor é contagioso", "Uma lição de amor" e "Tempo de despertar", e com excelentes atuações de Augusto Madeira, Claudio Jaborandy, Júlio Adrião e Fabrício Boliveira, não é de se estranhar que a obra tenha batido a marca de 23 mil ingressos vendidos em sua estreia, mesmo com exibição em apenas 56 salas em todo o país. Algo louvável para um filme nacional parcamente divulgado e que contou com um orçamento abaixo da média.

Berliner não se propõe a fazer uma cinebiografia completa, propriamente dita. Escolhe apenas uma janela para abrir, retratando o período em que a médica desenvolveu seus trabalhos no Engenho de Dentro. Mas uma janela significativa, que mostra a revolução iniciada por Nise na área da psiquiatria, o impacto de seus estudos na introdução da obra junguiana no Brasil, e seus esforços individuais na tentativa de superar pensamentos retrógrados arraigados na cultura médica e sanitarista do país – dentro e fora das academias.

É fundamental, entretanto, que se tenha um pouco mais de curiosidade para ultrapassar o excerto representado na obra de Berliner e descobrir mais sobre essa figura ímpar da medicina, da psiquiatria, da psicologia e, porque não, das artes plásticas no Brasil e no mundo. Apenas para começar, fica a sugestão do documentário “Imagens do Inconsciente”, de 1986, dirigido Leon Hirszman e com roteiro da própria Nise, recentemente lançado em DVD no país. As obras feitas por clientes do Engenho de Dentro também podem ser facilmente apreciadas numa busca rápida pelo Google.

João Paulo Lopes Tito é advogado e estuda Cinema e Audiovisual na UEG

Artista visual responsável pela arte que estampa o material de divulgação do Bananada, ele diz que o babuíno de boca aberta representa um momento de contracultura