Por Adalberto de Queiroz

É somente com o uso do poder imaginativo que a Poesia pode se fazer presença e presente

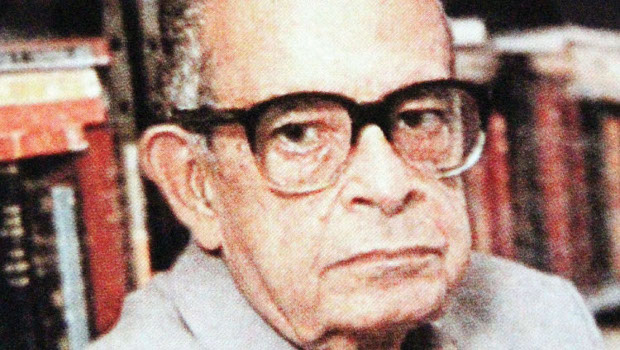

[caption id="attachment_105199" align="aligncenter" width="620"] Crítico literário Franklin de Oliveira (1916 - 2000)[/caption]

Creio ter sido o emérito e temido crítico – ao tempo em que esses existiam e eram temidos! – Temístocles Linhares quem primeiro me chamou a atenção para o fato de que ler poesia exige aprendizado especial. De um de seus livros magistrais “Diálogos sobre a poesia brasileira” (1976) fiz-me interlocutor silencioso por momentos e debatedor, declamador, noutros, concorde ou discorde ao conteúdo, mas sempre aprendendo muito.

Porém, há de ser sob a ótica de outro velho crítico dos rodapés à antiga, do erudito autodidata Franklin de Oliveira, que hei de escrever meu primeiro artigo sobre Poesia neste espaço. Há 17 anos o Brasil perdia esse grande pensador – o acadêmico, erudito, mas nada academicista - Franklin de Oliveira (1916-2000).

Batizado como José Ribamar de Oliveira Franklin da Costa, nasceu em São Luís do Maranhão em 12 de março de 1916, onde passou a infância e o início da juventude. Desde cedo, trabalhou para a imprensa, mas sua vocação de estudioso, de erudito mesmo (embora sem títulos acadêmicos), veio da valiosa biblioteca que lhe abriram José Neves de Andrade e Antônio Lopes; das recomendações de leitura de Nascimento Moraes, Rubem Almeida e Clarindo Santiago e, nas artes plásticas, aprendeu sobretudo com Rubens Damasceno.

Deixou uma porção de bons livros, dos quais destaco "A fantasia exata" (ensaios de literatura e música); "Viola d´amore" (idem); e o incontornável "Literatura e civilização" (1978).

No Rio de Janeiro, a partir de 1938, Franklin se firmou como redator e editor de jornais como A Notícia, Correio da manhã - onde se alternava com Otto Maria Carpeaux no rodízio da coluna de crítica literária e musical. Foi assessor político do governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola, a quem serviu como colaborador, conselheiro e amigo; tendo sido ao final da vida redator de O Globo e colaborador da Folha de São Paulo.

Definindo-se como "um homem ao qual a tempestade não dá folga, Franklin de Oliveira achava que não remar contra a maré é falta de caráter. E da vida só espera não morrer na cama que - dizia - é lugar de amar", Franklin é destes homens que fazem falta à crítica de rodapé impressa e digital, tal como a figura gigantesca (e ímpar) de Otto Maria Carpeaux, com quem Franklin chegou a se revezar no mesmo espaço jornalístico, escrevendo sobre literatura e música; deixou-nos a figura professoral, porém do mestre, quase um monge educador.

Assim, é como se eu o visse sentado na redação do Correio da Manhã “quando aparece na redação, surgido de torna-viagem” seu chefe, o sr. Paulo Bittencourt e lhe diz: “Aproveitei estes dias de Araxá para ler um livro que deveria ter lido há quarenta anos”. O livro: “Civilização do Renascimento na Itália”, editado em Sttutgart, em 1860. Estava o editor e crítico Franklin vivendo o ano do centenário do famoso livro de Jacob Burckhardt. Mas, deixemos de lado por ora Burckhardt, para voltar ao tema, pois com alguns parágrafos já vou consumindo boa parte da paciência do leitor.

Em “A fantasia exata”, Franklin de Oliveira busca nos ensinamentos de Ernst Cassirer as bases para afirmar que “a região na qual a atividade do espírito é a mais alta atividade franqueada ao próprio espírito, é a da linguagem. Aquelas ´inumeráveis realidades vivas que Rodin viu na pedra, também Cassirer as surpreendeu na linguagem. Como os mármores de Rodin, pedras onde, segundo Rilke, tudo é simultâneo e desperto...” Daí não podemos como leitores esquecermo-nos, adverte Oliveira, que “a linguagem, a arte e a religião integram o universo simbólico no qual se move o homem”.

É somente com o uso do poder imaginativo que a Poesia pode se fazer presença e presente. “Este poder é privilégio do artista, ser que pensa da forma pela qual o homem comum sonha. Assim, ideal, hispânico, ´gitano`, Federico Garcia Lorca pode escrever para sempre Verde que te quiero verde. ”

Não por acaso, no I Colóquio de Poesia Goiana, realizado na Universidade Federal de Goiás, ouvi de um colega poeta, o brilhante Edmar Guimarães (autor de “Caderno” e “Águas de Claudel”) a definição mais singela e uma das mais convincentes sobre o fazer poético – ele, Edmar que deve ser leitor de Rilke disse: “penso num poema como se olhasse para uma pedra que pode ser esculpida”.

No evento citado, onde pude conhecer e rever poetas conhecidos e famosos (como Gilberto Mendonça Teles e Heleno Godoy), fiquei sabendo do esforço de formar leitores que um grupo de denodados professores tem feito junto às escolas de Goiás. A missão é civilizatória: “investir na leitura, compartilhando experiências de ensino e pesquisa por meio de eventos e de publicações”, é o que move a “Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia, coordenada pela professora doutora Goiandira Ortiz de Camargo.

Em “Trilhas na formação do jovem leitor: imaginários sociais e cidadania” (Cânone, 2015), Goiandira Ortiz afirma que “a literatura, especialmente a poesia, exige um modo de ler que o contexto atual dificulta com sua velocidade de comunicação, de apelos visuais e ruídos, jogando o sujeito para fora de si, não permitindo tempo-espaço para uma disponibilidade de silêncio interior”.

Somente esse “silêncio interior”, esse mutismo pensante, essas meditações, em meio às turbulências do mundo hodierno, só o silêncio, dizia, pode nos conceder o dom e a graça de ler e fazer poesia – em meio ao furacão midiático. Em um livro de 1989, depois traduzido ao português em 2010, o filósofo Vilém Flusser[1] alerta para os desgastes que a tecnologia e a pressa das rotinas no mundo poderiam impor não só à Poesia mas à Escrita em geral. Ele diz:

Crítico literário Franklin de Oliveira (1916 - 2000)[/caption]

Creio ter sido o emérito e temido crítico – ao tempo em que esses existiam e eram temidos! – Temístocles Linhares quem primeiro me chamou a atenção para o fato de que ler poesia exige aprendizado especial. De um de seus livros magistrais “Diálogos sobre a poesia brasileira” (1976) fiz-me interlocutor silencioso por momentos e debatedor, declamador, noutros, concorde ou discorde ao conteúdo, mas sempre aprendendo muito.

Porém, há de ser sob a ótica de outro velho crítico dos rodapés à antiga, do erudito autodidata Franklin de Oliveira, que hei de escrever meu primeiro artigo sobre Poesia neste espaço. Há 17 anos o Brasil perdia esse grande pensador – o acadêmico, erudito, mas nada academicista - Franklin de Oliveira (1916-2000).

Batizado como José Ribamar de Oliveira Franklin da Costa, nasceu em São Luís do Maranhão em 12 de março de 1916, onde passou a infância e o início da juventude. Desde cedo, trabalhou para a imprensa, mas sua vocação de estudioso, de erudito mesmo (embora sem títulos acadêmicos), veio da valiosa biblioteca que lhe abriram José Neves de Andrade e Antônio Lopes; das recomendações de leitura de Nascimento Moraes, Rubem Almeida e Clarindo Santiago e, nas artes plásticas, aprendeu sobretudo com Rubens Damasceno.

Deixou uma porção de bons livros, dos quais destaco "A fantasia exata" (ensaios de literatura e música); "Viola d´amore" (idem); e o incontornável "Literatura e civilização" (1978).

No Rio de Janeiro, a partir de 1938, Franklin se firmou como redator e editor de jornais como A Notícia, Correio da manhã - onde se alternava com Otto Maria Carpeaux no rodízio da coluna de crítica literária e musical. Foi assessor político do governador do Rio Grande do Sul Leonel Brizola, a quem serviu como colaborador, conselheiro e amigo; tendo sido ao final da vida redator de O Globo e colaborador da Folha de São Paulo.

Definindo-se como "um homem ao qual a tempestade não dá folga, Franklin de Oliveira achava que não remar contra a maré é falta de caráter. E da vida só espera não morrer na cama que - dizia - é lugar de amar", Franklin é destes homens que fazem falta à crítica de rodapé impressa e digital, tal como a figura gigantesca (e ímpar) de Otto Maria Carpeaux, com quem Franklin chegou a se revezar no mesmo espaço jornalístico, escrevendo sobre literatura e música; deixou-nos a figura professoral, porém do mestre, quase um monge educador.

Assim, é como se eu o visse sentado na redação do Correio da Manhã “quando aparece na redação, surgido de torna-viagem” seu chefe, o sr. Paulo Bittencourt e lhe diz: “Aproveitei estes dias de Araxá para ler um livro que deveria ter lido há quarenta anos”. O livro: “Civilização do Renascimento na Itália”, editado em Sttutgart, em 1860. Estava o editor e crítico Franklin vivendo o ano do centenário do famoso livro de Jacob Burckhardt. Mas, deixemos de lado por ora Burckhardt, para voltar ao tema, pois com alguns parágrafos já vou consumindo boa parte da paciência do leitor.

Em “A fantasia exata”, Franklin de Oliveira busca nos ensinamentos de Ernst Cassirer as bases para afirmar que “a região na qual a atividade do espírito é a mais alta atividade franqueada ao próprio espírito, é a da linguagem. Aquelas ´inumeráveis realidades vivas que Rodin viu na pedra, também Cassirer as surpreendeu na linguagem. Como os mármores de Rodin, pedras onde, segundo Rilke, tudo é simultâneo e desperto...” Daí não podemos como leitores esquecermo-nos, adverte Oliveira, que “a linguagem, a arte e a religião integram o universo simbólico no qual se move o homem”.

É somente com o uso do poder imaginativo que a Poesia pode se fazer presença e presente. “Este poder é privilégio do artista, ser que pensa da forma pela qual o homem comum sonha. Assim, ideal, hispânico, ´gitano`, Federico Garcia Lorca pode escrever para sempre Verde que te quiero verde. ”

Não por acaso, no I Colóquio de Poesia Goiana, realizado na Universidade Federal de Goiás, ouvi de um colega poeta, o brilhante Edmar Guimarães (autor de “Caderno” e “Águas de Claudel”) a definição mais singela e uma das mais convincentes sobre o fazer poético – ele, Edmar que deve ser leitor de Rilke disse: “penso num poema como se olhasse para uma pedra que pode ser esculpida”.

No evento citado, onde pude conhecer e rever poetas conhecidos e famosos (como Gilberto Mendonça Teles e Heleno Godoy), fiquei sabendo do esforço de formar leitores que um grupo de denodados professores tem feito junto às escolas de Goiás. A missão é civilizatória: “investir na leitura, compartilhando experiências de ensino e pesquisa por meio de eventos e de publicações”, é o que move a “Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia, coordenada pela professora doutora Goiandira Ortiz de Camargo.

Em “Trilhas na formação do jovem leitor: imaginários sociais e cidadania” (Cânone, 2015), Goiandira Ortiz afirma que “a literatura, especialmente a poesia, exige um modo de ler que o contexto atual dificulta com sua velocidade de comunicação, de apelos visuais e ruídos, jogando o sujeito para fora de si, não permitindo tempo-espaço para uma disponibilidade de silêncio interior”.

Somente esse “silêncio interior”, esse mutismo pensante, essas meditações, em meio às turbulências do mundo hodierno, só o silêncio, dizia, pode nos conceder o dom e a graça de ler e fazer poesia – em meio ao furacão midiático. Em um livro de 1989, depois traduzido ao português em 2010, o filósofo Vilém Flusser[1] alerta para os desgastes que a tecnologia e a pressa das rotinas no mundo poderiam impor não só à Poesia mas à Escrita em geral. Ele diz:

“(...)com a hegemonia do alfabeto, essa associação estreita do pensamento à língua, entende-se majoritariamente por "poesia" um jogo com a linguagem cuja estratégia é aumentar criativamente o universo da língua. Esse universo é aprofundado poeticamente devido à manipulação de palavras e frases, à modulação de funções da língua, a um jogo com o significado das palavras e das frases, a modulações rítmicas e melódicas dos fonemas. Poesia, nesse sentido, é qualquer fonte da qual a língua sempre nasce renovada, e precisamente em qualquer literatura, ou seja, também nos textos científicos, filosóficos e políticos, e não apenas nos 'poéticos'. As reflexões anteriores sugerem que a poesia, ao contrário da imitação, tomará caminhos até agora inimagináveis, especificamente os caminhos que se abrem graças à introdução de aparelhos e aos seus respectivos novos códigos. As imagens se desligarão de suas funções imitativa e mimética e vão se tornar poéticas, criadoras. Esse poder poético já está claramente evidente, por exemplo, em filmes, vídeos e imagens sintéticas. Contudo, no que diz respeito à poesia, no sentido de jogo de linguagem, parece que o acesso à nova cultura está atravancado: pois ela se vê vinculada ao escrever alfabético.”O pensador tcheco-brasileiro continua advertindo que deveríamos, diante do advento de novas tecnologias, repensar a poesia, pois: “à primeira vista, parece como se pudesse haver também jogos de linguagem não alfabéticos. Os aparelhos não podem, pois, brincar com a língua tanto quanto com as imagens e os tons musicais? Não pode, pois, haver, além de imagens e músicas eletrônicas, poesia eletrônica? É possível pensar programas que movimentem os aparelhos para uma modulação linguística automática a superar de longe, em termos de força poética, as modulações alfabéticas. Uma programação de tal ordem poderia libertar a poesia alfabética de seu atual cárcere elitista e, tendo em vista o declínio do alfabeto, levá-la a uma oralidade cada vez mais poderosa e refinada. Caso essa estratégia pudesse ser adotada poderíamos esperar por salmos e epopeias como os de Davi e as de Homero, mas em novos níveis. Uma nova canção poderia ser entoada ao Senhor.” Ora, para Flusser, “o desligamento da poesia (como jogo de linguagem) do alfabeto e sua transposição para aparelhos computacionais pressupõem, sem dúvida, que haja pessoas engajadas em uma oralidade cada vez mais poderosa e refinada. Isso, contudo, contradiz o capítulo anterior [trecho em que Flussém trata de "A Língua Falada. Como o programar se desligou da escrita alfanumérica..."]. Se quisermos prever a atividade poética futura, é necessário refletir sobre poesia como oposição à imitação, e ter em vista, então, o caso especial da poesia como criação de linguagem. ” Então, eis-nos, aqui às vésperas do final da segunda década do século XXI, sem tomarmos a sério a advertência de Flusser:

“Nem sempre estamos cientes do que devemos à poesia, no sentido lato da palavra: quase tudo que percebemos e vivenciamos. Fazer poesia é a produção de modelos de experiência, e sem tais modelos não poderíamos perceber quase nada. Ficaríamos anestesiados e teríamos de - submetidos aos nossos instintos atrofiados - cambalear cegos, surdos e insensíveis. Os poetas são nossos órgãos do sentido. Nós vemos, ouvimos, sentimos sabores e cheiros devido aos modelos que nos são apresentados pelos poetas. Nós percebemos o mundo por meio desses modelos. Os poetas criaram esses modelos e não os imitaram a partir daquilo que se encontrasse desmodelado e bruto em algum lugar. Quando vemos cores, seja por meio de Van Gogh ou de uma Kodak; [obs.: Flusser escreve isso em 1987] quando ouvimos sons, seja o de Bach ou de um rock; quando sentimos sabores, seja o de um Brillat-Savarin ou de um ´fast-food´; essas cores, sons e sabores são como são não porque vêm da Natureza assim, mas porque são culturais, isto é, porque foram poeticamente elaborados por um motivo fundamental de alguma forma não percebido naturalmente. Se tentássemos escrever uma história da percepção a partir da hipótese de que as cores são percebidas de maneira diferente antes e depois de Van Gogh, ela seria uma história da estética, da experiência. ”Ou para citar um exemplo transcrito apropriadamente pela professora Goiandira Ortiz, tomado de empréstimo à “Matéria de poesia” de Manoel de Barros (2010)[2]:

As coisas que não pretendem, como por exemplo: pedras que cheiram água, homens que atravessam períodos de árvore, se prestam para a poesia [...] Tudo aquilo que nos leva a coisa nenhuma e que você pode vender no mercado como, por exemplo, o coração verde dos pássaros, serve para a poesia [...] Tudo que explique o alicate cremoso e o lodo das estrelas serve demais da conta Pessoas desimportantes dão pra poesia qualquer pessoa ou escada O que é bom para o lixo é bom para a poesia[...] Franklin de Oliveira chega quase à mesma conclusão quando falando de “Verde que te quiero Verde” (Lorca) que seu verso, tal como o de Gertrude Stein – “A rose is a rose is a rose” – é uma forma de “protesto contra a nossa abstrata forma de estimar as coisas”; ou ainda em “Todas las rosas son la misma rosa” (de Juan Ramón Jimenez, prêmio Nobel de Literatura 1956) é onde o mistério é penetrado: aquela “forma de desnudar o universo; é forma de rebelião contra a desvitalização das coisas e das criaturas, daí o repetir o jogral dos ciganos espanhóis no verso imortal de Lorca “Verde que te quiero verde”. É “desse entendimento do contraditório, de um lado, e do vazio desse discurso de outro, o poeta propõe outra percepção do mundo...”, segundo Goiandira Ortiz, lançando mão do contexto em que escreve o poeta brasileiro do pantanal (Manoel Barros). Da mesma natureza desse “confinamento à inutilidade e à inferioridade” que salta das “coisas que não pretendem... ” mas “serve (m) demais da conta” foi como antes e em outro contexto confluiu para o mesmo tema a poetisa polonesa. Nesse caso, mais do que preocupação com o mármore de onde poderia extrair a poesia (à la Edmar Guimarães), da contenção do como e com que material fazer poesia, a polonesa poeta estava preocupada com o quem: “a quem serve a poesia”. E assim, suplementando a reflexão da professora Goiandira Ortiz, a poetisa Wislawa Szymborska[3] (pron.: “Vissuáva Chembórska”) – 1923-2012 – prêmio Nobel de Literatura 1996 diz num poema – leitores de poesia: “somos dois em mil”.

Alguns gostam de poesia Alguns gostam de poesia Alguns – ou seja nem todos. Nem mesmo a maioria de todos, mas a minoria. Sem contar a escola onde é obrigatório e os próprios poetas seriam talvez uns dois em mil.Sabendo como Franklin de Oliveira que “toda grande poesia é um ato de perplexidade”, reafirmo como civilizatória o propósito de “ler poemas na sala de aula”, como querem os mestres de nossa Faculdade de Letras (UFG e de outras instituições) e o faço no jornal preso ao mesmo espanto, este “assombro ante às desarticulações do mundo” (Oliveira) nas quais fomos lançados e somos arremessados cotidianamente pelo furor hodierno e a que se deve antepor a Poesia como “instrumento do conhecer, em relação à decifração dos hieróglifos que tecem, espesso, a vida no planeta Terra e na sua circunstância sideral”. E para fechar a coluna de hoje, volto às origens da poesia de língua portuguesa com o mestre Luís de Camões – que antepõe a “superior nobreza do talento” em que devemos sempre reclamar como o bardo lusitano tão bem o fez: “numa mão sempre a pena e noutra a espada” (teoria e prática, poesia e amor à Pátria):

Destarte se esclarece o entendimento, Que experiências fazem repousado, E fica vendo, como de alto assento, O baixo trato humano embaraçado. Este, onde tiver força o regimento Direito, e de afeitos ocupado, Subirá (como deve) a ilustre mando, Contra vontade sua, e não rogando.[4]Ao que adiciono este belo voo poético de Edmar Guimarães, a quem voltarei com interlocução específica na época da reedição de seu belo “Águas de Claudel”, prometido para este ano – o poema se intitula “Expectar”, que é o que faço como cidadão e leitor, diante do trabalho da Rede Goiana de Pesquisa em Leitura e Ensino de Poesia:

É tarde para a euforia da forma. O coração, sol de músculos a entornar crepúsculos ..........nos dias de dentro. E quando se vai lendo frios ventos nos olhos, aprendendo a caligrafia dos ocasos, do cheiro mumificado do mundo, de aves suadas nas escarpas escuras do ar há desespero nuvens rasas nos olhos. Aves são de carne, mas têm asas.NOTAS [1] “A escrita – Há futuro para a escrita ?”. Trad. do alemão por Murilo J da Costa – S.Paulo, Annablume, 2010. Orig. alemão de 1989. 178 p. [2] ORTIZ, Goiandira. Trilhas na formação do jovem leitor. P.56/7 apud Barros, 2010, p.145/7 (trechos). [3] Poemas, seleção e tradução de Regina Przybycien. [4] CAMÕES, Luís de. “Os Lusíadas”, Canto VI, 99. /

Um dos escritores mais editados em Goiás nos últimos três anos, em quantidade e qualidade, é um nonagenário excepcional. Às vésperas de completar 93 anos, Ursulino Leão, mostra vitalidade e energia para lançar livros em sequência.

[caption id="attachment_104719" align="aligncenter" width="620"] Escritores Ursulino Leão e Adalberto de Queiroz[/caption]

Quando decidi escrever sobre Ursulino, procurei ficar circunscrito à carreira do escritor, do homem que tem uma obra e uma fortuna crítica que, se não ficou no limbo do silêncio nos primeiros anos, tampouco o merece nesta quadra da vida do nonagenário escritor. Portanto, aqui não me interessa focar a carreira exitosa e plena de virtudes do político e do jurista Ursulino Leão.

O católico escritor, poeta e cronista é um homem de muitas virtudes e, na arte da escrita, mostrou a alta potência de quem produz em quantidade e qualidade. Este homem que exerceu diversos ofícios com grande maestria revelou, numa entrevista ao escritor Miguel Jorge, seu método de buscar a palavra vagarosamente, “como as trevas buscam a claridade, e a fome busca o alimento”. Inspirado em outro católico escritor de renome (o inglês Graham Greene), conclui ser o ato de escrever “uma forma de terapia”.

Sabe-se como próprio da província fazer descer sobre as obras literárias um manto de silêncio, mas há também um nível de silêncio imposto que causa desconforto, constrangimento, quando sabemos que este se instaura por conta de uma atitude premeditada. Um pacto de silêncio é estabelecido em torno de um escritor ou de toda uma obra por razões as mais diversas, entre as quais a divergência ideológica entre analista e produtor da obra de arte.

Ainda hoje cultivam-se, na província, os péssimos hábitos de estabelecer-se um rumor surdo (fofoca) que precede ao silêncio, prática daquilo que Unamuno aconselhou o escritor sério a distanciar-se: as “corjas literárias”. Melhor seria que as divergências saíssem da obscuridade em debate pacífico e se garantisse aos jovens escritores o direito de expressão – e, entre esses, o mais sagrado direito de produção literária – que pode ser considerado como verdadeiro sacerdócio, embora para alguns não passe de exibicionismo ou forma de diferenciação – principalmente em Goiás, onde os leitores são escassos e as tiragens de livros diminutas.

Sobre essa espécie de pacto de silêncio em torno de um escritor, Fabrício Tavares de Moraes, crítico, tradutor e doutor em Literatura diz que “há motivações ideológicas, sim, e não menos uma boa dose de inveja. Tomo sempre o exemplo de Knut Hamsun, que no início simpatizou com o nazismo. Sua obra é sensacional, e recebeu o Nobel. Há o caso de Cornélio Penna, um Faulkner brasileiro, foi esquecido. E lá em Portugal é celebrado; além de outro exemplo, Céline – [por causa] também de sua simpatia pelo nazismo, mas o curioso é que Heidegger e Paul de Man foram nazistas ou simpáticos e ainda hoje são exaltados e justificados. ”

Em “Esquecidos & Superestimados” o professor e crítico Rodrigo Gurgel, dando continuação ao que fizera em “Muita retórica – pouca literatura (de Alencar a Graça Aranha) ” elenca “autores esquecidos, sobranceados pelos que, injustamente, se tornaram famosos. Traídos pelas convenções estéticas, pelas panelinhas que controlam os cadernos culturais e pelos críticos obedientes a modismos, esses menosprezados cumprem, no entanto, digno papel: o de aguilhoar o establishment e comprovar que, andando na contramão, também é possível produzir boa literatura. Silentes, preenchendo as prateleiras dos sebos ou o canto úmido das bibliotecas, tais obras sussurram aos novos escritores: “Não receiem tomar emprestados meus acertos e melhores lições”.

Deixemos claro que, de um modo mais amplo, Ursulino Leão não poderia (nem deverá!) ser listado nesse rol de escritores esquecidos, depreciados ou abandonados às estantes – por aqueles poucos que, em Goiás, adquirem livros e os leem. Meu ponto é que um escritor dessa grandeza merece recepção mais efusiva à sua obra do que os eflúvios dos coquetéis de lançamento; pois, é no mínimo desagradável que, livro após livro, tenha o escritor como retorno à sua produção só o silêncio por parte da massa de leitores, sem nenhuma avaliação crítica ou de resenhas literárias.

A causa desse silêncio constrangedor sobre os escritores de nossa terra está mais para o pecado capital da inveja, nutrido pelo abafado ar provinciano de pouca oxigenação cultural de nossos meios literários. Ocorre que o mau hábito de silenciar-nos sobre a obra do Outro – o que testemunha negativamente a respeito da languidez do pensar a criação literária –, surge em Goiás, misturado a uma boa dose de cálculo maléfico, na espera de que diante do silêncio, o candidato a escritor (ou o repetente) não tome jamais as já minguadas vagas no “status quo” de Escritor e tampouco vagas no coração dos leitores – estes, sim, cada vez mais faltosos.

Convenhamos que a fortuna crítica sobre a obra de Ursulino Leão não autoriza este (ou outro) crítico a dizer que sobre ele e sua obra tenhamos feito descer o velho capote do silêncio maldoso e calculista; nada me autoriza a pensar que há silêncio velado, porém, tudo ainda é pouco se dito sobre o que fez e a qualidade do que foi feito, em vista da estatura do escritor aqui focado. Em consequência deste hábito, podem ser contados muitos outros criadores sobre os quais o silêncio é ainda mais constrangedor.

No âmbito da poesia, por exemplo, constrange o silêncio que paira sobre a representativa (em quantidade e qualidade) criação de vários poetas, entre os quais os mais gritantes casos são os de Valdivino Braz, de Sônia Maria dos Santos e de Darcy França Denófrio, esta que, contrariamente a esse movimento denunciado, fez sempre o bom uso da crítica para divulgar a obra dos escritores goianos e, em especial, do amigo emigrado para o Rio de Janeiro, o professor Gilberto Mendonça Teles, entre outros estudos da maior importância para o conhecimento da nossa literatura entre os mais jovens.

Fora da Academia, há pouco ou quase nada – no terreno crítico e de divulgação literária sobre Alaor Barbosa, José Décio Filho, Dilermando Vieira, sobre outro goiano (emigrado) Flávio Carneiro, Maria Lúcia Félix Bufáiçal e tantos outros de qualidade literária superior, mas que não se postam como superioridades engalanadas no desarranjado cenário da literatura produzida em Goiás.

No arco de uma vida produtiva como a de Ursulino Leão, que de romancista (“Maya”, 1949) aos derradeiros livros de crônica e poesia – sobre os quais a imprensa apenas cumpriu (e mal) o papel de divulgar os eventos festivos de lançamento, nada mais se leu. Nenhuma crítica, nenhuma palavra – a mais faltosa sendo, principalmente a de reconhecido agradecimento a um cronista diário que brindou os leitores de O Popular por mais de 40 anos.

Exceção

Em 2010, a Academia Goiana de Letras (AGL), sob a presidência do médico-escritor Hélio Moreira, lançou uma nova edição crítica de “Maya”, organizada por Licínio Barbosa e Antonio José de Moura, com prefácio crítico de José Fernandes e posfácio da professora Moema de Castro e Silva Olival e diversos depoimentos dos pares de Ursulino na Academia. Embora padeça de falhas de produção, gralhas e erros de edição, o livro é um diamante para o cérebro dos jovens leitores da província que, somente com muita pesquisa e esforços, poderiam ter acesso à edição de “Maya”, feita pela Pongetti (1949) ou a 2ª. Edição de 1975 (feita pela Editora Oriente).

Reli o romance com a visão da maturidade, tendo subido ainda mais admiração ao católico romancista do que quando o li, eu, ainda jovem em Anápolis. O estudo da professora Moema nos faz entender que, tendo o jovem Ursulino tomando a senda mais difícil de expressão literária, a trama romanesca realiza-se na pena do estreante porque optou “pela visão de sondagem psicológica, de maior densidade, como Lúcio Cardoso, Cornélio Penna, Octavio de Faria, Cyro dos Anjos” – que é uma espécie do gênero romanesco mais propenso à “busca de conhecimento interior”.

Num dado momento da carreira literária, já com a fama rondando a sua porta de cronista do dia-a-dia, em que angariou boa parte de seus leitores assíduos como este que gera linhas em louvor à pessoa humana e ao escritor nonagenário, Ursulino declara que o romance não deveria ser reescrito, mesmo sendo “livro de jovem, elaborado de um jato nas horas que antecediam o jantar...”, pois, para o escritor maduro qualquer interferência seria retirar do livro “o melhor dele: seu sabor de fruto de vez. Doce e acre como os dias que lhe dediquei. Doce e acre era também a minha alma naqueles tempos. Agora, que os tempos mudaram, como estaria ela”.

Não tendo o dom de prospecção das almas, hoje cada vez mais raro, busco na releitura de “Maya” e na leitura de “Idílio na serra da da figura”, de “GYN: seleta de crônicas” e, principalmente, do sublime “Lírios do campo para Jesus de Nazaré” a expressão sempre elegante, a capacidade de ler nas dobras da convivência social, a expressão primeira de quem a gera – o ser Humano. Ursulino é antes e, principalmente, o cronista do humano e do sagrado, verticalizando o que há de sonho possível no mortal que lhe passa à frente como material de ficção.

Na seleta de crônicas que leva o acrônimo de nossa cidade, na linguagem aeroportuária, há uma pequena obra-prima intitulada “Um burrico e meu (80º.) aniversário”, começa assim:

“Dia 10 de setembro de 2004, eu estava andando na fazenda São João. A manhã tentou felicitar-me pelo transcurso dos meus 80 anos de idade. Mas não conseguiu oferecer-me senão a outra face daquela data: havia um mês que os bulcões da morte nos tinham arrebatado a Lena (os horizontes de minha velhice, desde então, possuem cores esmaecidas).

“Com o espírito anuviado por tais contrastes, em vez de enveredar-me pela estrada de rodagem em que costumo realizar minhas caminhadas, pegara um esquecido trieiro de gado.

“De repente ouvi os passos de equino em minha retaguarda. Supondo fosse a cavalgadura de um desconhecido, que me ultrapassaria no primeiro cotovelo que aparecesse no trajeto, não virei o rosto para ver o sujeito, nem me arredei da trilha para lhe dar passagem.

“A curva surgiu e a situação não mudou. Então, bastante intrigado, volvi a cabeça para encarar paciencioso cavaleiro...

“Era um burrinho, sem ninguém em cima dele. Queimado, com uma malha branca na testa, pernas rajadas e ares bíblicos. Tive a impressão de que já o conhecia...”

“Seria um clone do jumentinho que o Cristo montava quando recebeu hosanas de ramos verdes nas ruas de Jerusalém? ...

“Deixei a senda e parei. O bonito animal parou também, me fitou com seus grandes olhos e abanou as orelhas...

“– Vamos, siga...

“Ele não se moveu.

“– Bem, se lhe apraz minha triste companhia marchemos...

“Daí a pouco, enquanto procurava encontrar uma nesga de satisfação na caligem dos meus pesares, senti o quente bafejo do jovem muar em minhas costas. Certo de que meu simpático companheiro desejava estreitar nossas relações, escorei-me ao tronco de uma dadivosa árvore. Ele, me imitando, estacou:

E assim prossegue a conversa com o burrico, até nos dar confessar o autor que o humilde animal lhe recuperara à memória vivências com a sua amada perdida (Lena) que lhe presenteara quatro décadas antes com um livrinho intitulado “Platero e Eu” (Juan Ramón Jimenez, Nobel de Literatura de 1956), e no qual apusera uma dedicatória afirmando que “gostara do Platero” – Platero, o burrico espanhol tem o dom de trazer das memórias fundas do octogenário de então, a mais doce lembrança do amor perdido. Ao final, Ursulino apõe ao dorso do animal o troféu da lembrança, destacando o burrico entre os animais das criações literárias – como a baleia de Melville, em Moby Dick, o peixe de Hemingway, em “O velho e o mar” e a cachorra Baleia do velho Graça em “Vidas secas”.

Em 2016, em viagem de férias, ao fazer o giro pelas livrarias de São Petersburgo, tive a chance de encontrar o livrinho de Jimenez (Platero y yo) em edição bilingue (espanhol-russo) numa grande livraria às margens do famoso rio Neva, e, tocado pela sensibilidade de nosso cronista, o adquiri como quem acha uma relíquia e, assim o mantenho como troféu à admiração que tenho pelo cronista Ursulino. E mais: ainda arvorei-me em dar minha versão poética ao burrico, poema que dediquei ao cronista imortal de nossa terra.

É ainda no reino animal de onde retira o Ursulino-contista material para uma outra pequena joia intitulada “Idílio na serra da figura”, que recomendo com entusiasmo. Espero que a história cause no leitor o encantamento que me causou o caso de Sereia e Tigre. Do enleio entre os animais, devem brotar na imaginação dos leitores sensíveis os sons da lamentação triste da perda – que parece humana, feito “pios de saudade profunda, como o canto da jaó chamando o parceiro, como o clamor de uma alma que acaba de receber a estocada de uma notícia cruel” – qualquer que seja desde que transcritos pela pena de um ser humano sensível e dono de estilo único entre os goianos escritores.

Dos “Lírios do campo para Jesus de Nazaré”, resta-me no curto espaço desta crônica dizer-lhes: colham todos, pois que o livro é inteiro superior e diz respeito ao Sagrado no humano um livro que, nas palavras do próprio Ursulino, é “singela metáfora daquela braçada de lírios do campo que ofertei a Jesus de Nazaré, na álacre manhã da Fazenda São João em que decidi escrevê-lo”. São flores que fazem um bem enorme ao leitor, principalmente se o leitor é um fiel católico, porque “não são páginas produzidas na estufa do conhecimento” – afirma Ursulino; onde “não buscaram o adubo da beleza literária, mas receberam o sol do meu afeto, floresceram sob o efeito de chuvas da espontaneidade. Derivaram da humildade de minha velhice, como as flores silvestres vingam na aridez dos campos”.

Os “Lírios...” tornaram-se aquela obra que animou o escritor já idoso a viajar a Jerusalém, malgrado os transtornos dos deslocamentos intercontinentais na sua idade, mas ao fazê-lo, ao fim e ao cabo da empreitada, arremata com um Deo gratias, declarando como o salmista:

“Se porventura eu vier

me esquecer de ti, Jerusalém,

fique seca a mão com que

toco a minha harpa. ”

Ave, Ursulino! que Deus preserve sua mão e sua lira, que suas virtudes pessoais e literárias sejam para a glória do Criador – é o que lhe deseja este cronista. Feliz aniversário, dr. Ursulino!

Escritores Ursulino Leão e Adalberto de Queiroz[/caption]

Quando decidi escrever sobre Ursulino, procurei ficar circunscrito à carreira do escritor, do homem que tem uma obra e uma fortuna crítica que, se não ficou no limbo do silêncio nos primeiros anos, tampouco o merece nesta quadra da vida do nonagenário escritor. Portanto, aqui não me interessa focar a carreira exitosa e plena de virtudes do político e do jurista Ursulino Leão.

O católico escritor, poeta e cronista é um homem de muitas virtudes e, na arte da escrita, mostrou a alta potência de quem produz em quantidade e qualidade. Este homem que exerceu diversos ofícios com grande maestria revelou, numa entrevista ao escritor Miguel Jorge, seu método de buscar a palavra vagarosamente, “como as trevas buscam a claridade, e a fome busca o alimento”. Inspirado em outro católico escritor de renome (o inglês Graham Greene), conclui ser o ato de escrever “uma forma de terapia”.

Sabe-se como próprio da província fazer descer sobre as obras literárias um manto de silêncio, mas há também um nível de silêncio imposto que causa desconforto, constrangimento, quando sabemos que este se instaura por conta de uma atitude premeditada. Um pacto de silêncio é estabelecido em torno de um escritor ou de toda uma obra por razões as mais diversas, entre as quais a divergência ideológica entre analista e produtor da obra de arte.

Ainda hoje cultivam-se, na província, os péssimos hábitos de estabelecer-se um rumor surdo (fofoca) que precede ao silêncio, prática daquilo que Unamuno aconselhou o escritor sério a distanciar-se: as “corjas literárias”. Melhor seria que as divergências saíssem da obscuridade em debate pacífico e se garantisse aos jovens escritores o direito de expressão – e, entre esses, o mais sagrado direito de produção literária – que pode ser considerado como verdadeiro sacerdócio, embora para alguns não passe de exibicionismo ou forma de diferenciação – principalmente em Goiás, onde os leitores são escassos e as tiragens de livros diminutas.

Sobre essa espécie de pacto de silêncio em torno de um escritor, Fabrício Tavares de Moraes, crítico, tradutor e doutor em Literatura diz que “há motivações ideológicas, sim, e não menos uma boa dose de inveja. Tomo sempre o exemplo de Knut Hamsun, que no início simpatizou com o nazismo. Sua obra é sensacional, e recebeu o Nobel. Há o caso de Cornélio Penna, um Faulkner brasileiro, foi esquecido. E lá em Portugal é celebrado; além de outro exemplo, Céline – [por causa] também de sua simpatia pelo nazismo, mas o curioso é que Heidegger e Paul de Man foram nazistas ou simpáticos e ainda hoje são exaltados e justificados. ”

Em “Esquecidos & Superestimados” o professor e crítico Rodrigo Gurgel, dando continuação ao que fizera em “Muita retórica – pouca literatura (de Alencar a Graça Aranha) ” elenca “autores esquecidos, sobranceados pelos que, injustamente, se tornaram famosos. Traídos pelas convenções estéticas, pelas panelinhas que controlam os cadernos culturais e pelos críticos obedientes a modismos, esses menosprezados cumprem, no entanto, digno papel: o de aguilhoar o establishment e comprovar que, andando na contramão, também é possível produzir boa literatura. Silentes, preenchendo as prateleiras dos sebos ou o canto úmido das bibliotecas, tais obras sussurram aos novos escritores: “Não receiem tomar emprestados meus acertos e melhores lições”.

Deixemos claro que, de um modo mais amplo, Ursulino Leão não poderia (nem deverá!) ser listado nesse rol de escritores esquecidos, depreciados ou abandonados às estantes – por aqueles poucos que, em Goiás, adquirem livros e os leem. Meu ponto é que um escritor dessa grandeza merece recepção mais efusiva à sua obra do que os eflúvios dos coquetéis de lançamento; pois, é no mínimo desagradável que, livro após livro, tenha o escritor como retorno à sua produção só o silêncio por parte da massa de leitores, sem nenhuma avaliação crítica ou de resenhas literárias.

A causa desse silêncio constrangedor sobre os escritores de nossa terra está mais para o pecado capital da inveja, nutrido pelo abafado ar provinciano de pouca oxigenação cultural de nossos meios literários. Ocorre que o mau hábito de silenciar-nos sobre a obra do Outro – o que testemunha negativamente a respeito da languidez do pensar a criação literária –, surge em Goiás, misturado a uma boa dose de cálculo maléfico, na espera de que diante do silêncio, o candidato a escritor (ou o repetente) não tome jamais as já minguadas vagas no “status quo” de Escritor e tampouco vagas no coração dos leitores – estes, sim, cada vez mais faltosos.

Convenhamos que a fortuna crítica sobre a obra de Ursulino Leão não autoriza este (ou outro) crítico a dizer que sobre ele e sua obra tenhamos feito descer o velho capote do silêncio maldoso e calculista; nada me autoriza a pensar que há silêncio velado, porém, tudo ainda é pouco se dito sobre o que fez e a qualidade do que foi feito, em vista da estatura do escritor aqui focado. Em consequência deste hábito, podem ser contados muitos outros criadores sobre os quais o silêncio é ainda mais constrangedor.

No âmbito da poesia, por exemplo, constrange o silêncio que paira sobre a representativa (em quantidade e qualidade) criação de vários poetas, entre os quais os mais gritantes casos são os de Valdivino Braz, de Sônia Maria dos Santos e de Darcy França Denófrio, esta que, contrariamente a esse movimento denunciado, fez sempre o bom uso da crítica para divulgar a obra dos escritores goianos e, em especial, do amigo emigrado para o Rio de Janeiro, o professor Gilberto Mendonça Teles, entre outros estudos da maior importância para o conhecimento da nossa literatura entre os mais jovens.

Fora da Academia, há pouco ou quase nada – no terreno crítico e de divulgação literária sobre Alaor Barbosa, José Décio Filho, Dilermando Vieira, sobre outro goiano (emigrado) Flávio Carneiro, Maria Lúcia Félix Bufáiçal e tantos outros de qualidade literária superior, mas que não se postam como superioridades engalanadas no desarranjado cenário da literatura produzida em Goiás.

No arco de uma vida produtiva como a de Ursulino Leão, que de romancista (“Maya”, 1949) aos derradeiros livros de crônica e poesia – sobre os quais a imprensa apenas cumpriu (e mal) o papel de divulgar os eventos festivos de lançamento, nada mais se leu. Nenhuma crítica, nenhuma palavra – a mais faltosa sendo, principalmente a de reconhecido agradecimento a um cronista diário que brindou os leitores de O Popular por mais de 40 anos.

Exceção

Em 2010, a Academia Goiana de Letras (AGL), sob a presidência do médico-escritor Hélio Moreira, lançou uma nova edição crítica de “Maya”, organizada por Licínio Barbosa e Antonio José de Moura, com prefácio crítico de José Fernandes e posfácio da professora Moema de Castro e Silva Olival e diversos depoimentos dos pares de Ursulino na Academia. Embora padeça de falhas de produção, gralhas e erros de edição, o livro é um diamante para o cérebro dos jovens leitores da província que, somente com muita pesquisa e esforços, poderiam ter acesso à edição de “Maya”, feita pela Pongetti (1949) ou a 2ª. Edição de 1975 (feita pela Editora Oriente).

Reli o romance com a visão da maturidade, tendo subido ainda mais admiração ao católico romancista do que quando o li, eu, ainda jovem em Anápolis. O estudo da professora Moema nos faz entender que, tendo o jovem Ursulino tomando a senda mais difícil de expressão literária, a trama romanesca realiza-se na pena do estreante porque optou “pela visão de sondagem psicológica, de maior densidade, como Lúcio Cardoso, Cornélio Penna, Octavio de Faria, Cyro dos Anjos” – que é uma espécie do gênero romanesco mais propenso à “busca de conhecimento interior”.

Num dado momento da carreira literária, já com a fama rondando a sua porta de cronista do dia-a-dia, em que angariou boa parte de seus leitores assíduos como este que gera linhas em louvor à pessoa humana e ao escritor nonagenário, Ursulino declara que o romance não deveria ser reescrito, mesmo sendo “livro de jovem, elaborado de um jato nas horas que antecediam o jantar...”, pois, para o escritor maduro qualquer interferência seria retirar do livro “o melhor dele: seu sabor de fruto de vez. Doce e acre como os dias que lhe dediquei. Doce e acre era também a minha alma naqueles tempos. Agora, que os tempos mudaram, como estaria ela”.

Não tendo o dom de prospecção das almas, hoje cada vez mais raro, busco na releitura de “Maya” e na leitura de “Idílio na serra da da figura”, de “GYN: seleta de crônicas” e, principalmente, do sublime “Lírios do campo para Jesus de Nazaré” a expressão sempre elegante, a capacidade de ler nas dobras da convivência social, a expressão primeira de quem a gera – o ser Humano. Ursulino é antes e, principalmente, o cronista do humano e do sagrado, verticalizando o que há de sonho possível no mortal que lhe passa à frente como material de ficção.

Na seleta de crônicas que leva o acrônimo de nossa cidade, na linguagem aeroportuária, há uma pequena obra-prima intitulada “Um burrico e meu (80º.) aniversário”, começa assim:

“Dia 10 de setembro de 2004, eu estava andando na fazenda São João. A manhã tentou felicitar-me pelo transcurso dos meus 80 anos de idade. Mas não conseguiu oferecer-me senão a outra face daquela data: havia um mês que os bulcões da morte nos tinham arrebatado a Lena (os horizontes de minha velhice, desde então, possuem cores esmaecidas).

“Com o espírito anuviado por tais contrastes, em vez de enveredar-me pela estrada de rodagem em que costumo realizar minhas caminhadas, pegara um esquecido trieiro de gado.

“De repente ouvi os passos de equino em minha retaguarda. Supondo fosse a cavalgadura de um desconhecido, que me ultrapassaria no primeiro cotovelo que aparecesse no trajeto, não virei o rosto para ver o sujeito, nem me arredei da trilha para lhe dar passagem.

“A curva surgiu e a situação não mudou. Então, bastante intrigado, volvi a cabeça para encarar paciencioso cavaleiro...

“Era um burrinho, sem ninguém em cima dele. Queimado, com uma malha branca na testa, pernas rajadas e ares bíblicos. Tive a impressão de que já o conhecia...”

“Seria um clone do jumentinho que o Cristo montava quando recebeu hosanas de ramos verdes nas ruas de Jerusalém? ...

“Deixei a senda e parei. O bonito animal parou também, me fitou com seus grandes olhos e abanou as orelhas...

“– Vamos, siga...

“Ele não se moveu.

“– Bem, se lhe apraz minha triste companhia marchemos...

“Daí a pouco, enquanto procurava encontrar uma nesga de satisfação na caligem dos meus pesares, senti o quente bafejo do jovem muar em minhas costas. Certo de que meu simpático companheiro desejava estreitar nossas relações, escorei-me ao tronco de uma dadivosa árvore. Ele, me imitando, estacou:

E assim prossegue a conversa com o burrico, até nos dar confessar o autor que o humilde animal lhe recuperara à memória vivências com a sua amada perdida (Lena) que lhe presenteara quatro décadas antes com um livrinho intitulado “Platero e Eu” (Juan Ramón Jimenez, Nobel de Literatura de 1956), e no qual apusera uma dedicatória afirmando que “gostara do Platero” – Platero, o burrico espanhol tem o dom de trazer das memórias fundas do octogenário de então, a mais doce lembrança do amor perdido. Ao final, Ursulino apõe ao dorso do animal o troféu da lembrança, destacando o burrico entre os animais das criações literárias – como a baleia de Melville, em Moby Dick, o peixe de Hemingway, em “O velho e o mar” e a cachorra Baleia do velho Graça em “Vidas secas”.

Em 2016, em viagem de férias, ao fazer o giro pelas livrarias de São Petersburgo, tive a chance de encontrar o livrinho de Jimenez (Platero y yo) em edição bilingue (espanhol-russo) numa grande livraria às margens do famoso rio Neva, e, tocado pela sensibilidade de nosso cronista, o adquiri como quem acha uma relíquia e, assim o mantenho como troféu à admiração que tenho pelo cronista Ursulino. E mais: ainda arvorei-me em dar minha versão poética ao burrico, poema que dediquei ao cronista imortal de nossa terra.

É ainda no reino animal de onde retira o Ursulino-contista material para uma outra pequena joia intitulada “Idílio na serra da figura”, que recomendo com entusiasmo. Espero que a história cause no leitor o encantamento que me causou o caso de Sereia e Tigre. Do enleio entre os animais, devem brotar na imaginação dos leitores sensíveis os sons da lamentação triste da perda – que parece humana, feito “pios de saudade profunda, como o canto da jaó chamando o parceiro, como o clamor de uma alma que acaba de receber a estocada de uma notícia cruel” – qualquer que seja desde que transcritos pela pena de um ser humano sensível e dono de estilo único entre os goianos escritores.

Dos “Lírios do campo para Jesus de Nazaré”, resta-me no curto espaço desta crônica dizer-lhes: colham todos, pois que o livro é inteiro superior e diz respeito ao Sagrado no humano um livro que, nas palavras do próprio Ursulino, é “singela metáfora daquela braçada de lírios do campo que ofertei a Jesus de Nazaré, na álacre manhã da Fazenda São João em que decidi escrevê-lo”. São flores que fazem um bem enorme ao leitor, principalmente se o leitor é um fiel católico, porque “não são páginas produzidas na estufa do conhecimento” – afirma Ursulino; onde “não buscaram o adubo da beleza literária, mas receberam o sol do meu afeto, floresceram sob o efeito de chuvas da espontaneidade. Derivaram da humildade de minha velhice, como as flores silvestres vingam na aridez dos campos”.

Os “Lírios...” tornaram-se aquela obra que animou o escritor já idoso a viajar a Jerusalém, malgrado os transtornos dos deslocamentos intercontinentais na sua idade, mas ao fazê-lo, ao fim e ao cabo da empreitada, arremata com um Deo gratias, declarando como o salmista:

“Se porventura eu vier

me esquecer de ti, Jerusalém,

fique seca a mão com que

toco a minha harpa. ”

Ave, Ursulino! que Deus preserve sua mão e sua lira, que suas virtudes pessoais e literárias sejam para a glória do Criador – é o que lhe deseja este cronista. Feliz aniversário, dr. Ursulino!

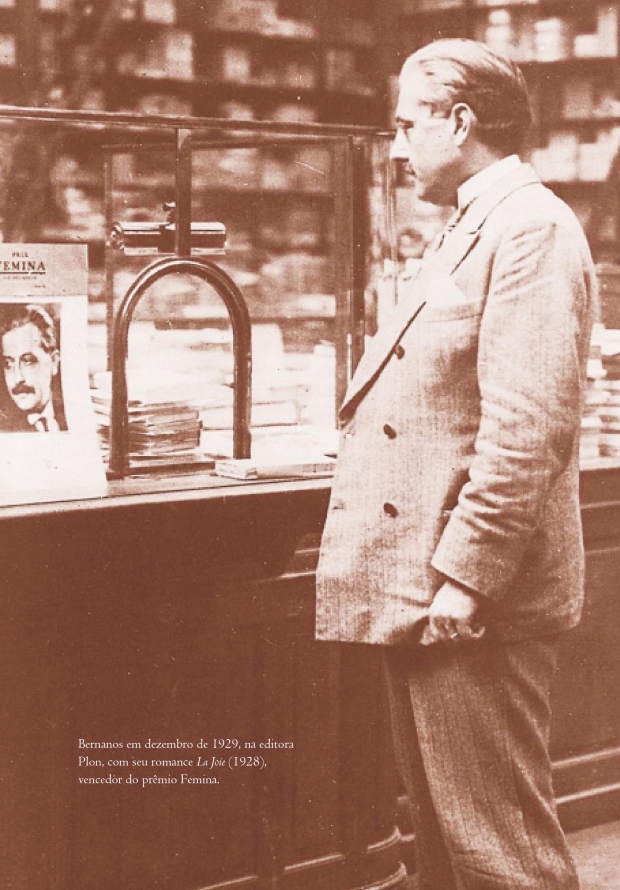

Whitman é o fundamento para as falas dos personagens da tríade de histórias de Cunningham, as personagens absorvem muitos de seus hábitos e comportamentos descritos em detalhes no original de prosa “Specimen days”

[caption id="attachment_104022" align="alignleft" width="620"] Walt Whitman (1819 - 1892)[/caption]

“Os dias exemplares” (Companhia das Letras, 408 páginas), de Michael Cunningham, é uma espécie de “painel tríptico” pintado por um artista da literatura sobre uma moldura canônica, que inova o quadro do romance, dentro do espectro da chamada “ficção histórica”, funcionando para o leitor como o olhar para três telas diversas, sob uma perspectiva unificada e unificadora. Neste “Specimem days” (título original) são recolhidas amostras do que pode configurar a América do Norte e sua tradição poética em três momentos diversos – o passado, o presente e uma mirada para o futuro.

Cunningham se sustenta em seu passado, respeitando o cânone e a tradição, mas também lança luzes sobre o futuro – pode até vir ele próprio a fazer parte dos livros emblemáticos do século XXI, ainda que tenhamos que levar em conta a má recepção crítica, se comparada àquela dada ao tão prestigiado romance “As horas” (ganhador dos prêmios Pen/Faulkner Award & Pulitzer Prize 1999), que foi adaptado para o cinema. No entanto, “Os dias...” tem todos os elementos de um livro respeitoso para com o passado e inovador quando projetamos o olhar para a literatura do futuro.

No livro, o profeta-poeta Whitman é o fio condutor da narrativa e, se o leitor atento observar, desde o título original (“Specimen days”) – similar ao de um volume de prosa do poeta já ao final de sua vida – contém aí uma espécie de pan-americanismo, comparável ao pan-eslavismo que fez a crítica torcer o nariz para Nikolai Gógol e outros russos, incluindo Dostoiévski. Por razões similares, há quem não goste de “Os dias...” (ao menos não tanto quanto de “As Horas”). Talvez para certa parcela da crítica, apenas porque a América sai dessas páginas reafirmada como um país de heróis, em meio a uma história única, onde os personagens, mesmo em meio às enormes dificuldades e percalços, pelos quais passam ao longo da narrativa, saem do quadro final de forma otimista.

É útil para compreendermos essa perspectiva, voltarmos ao prefácio da primeira edição de “Folhas da relva” (1855), de Walt Whitman que se abre com uma nota, donde retiro três parágrafos, que bem poderiam servir como pilares para a compreensão de “Os dias exemplares”:

“A América não rejeita seu passado nem o que foi produzido sob suas formas ou em outras políticas nem a ideia de castas nem de velhas religiões... recebe a lição com tranquilidade ...não é tão impaciente quanto se supunha já que o tecido necrosado ainda está grudado nas opiniões e maneiras e literatura enquanto a vida que já cumpriu seus pré-requisitos passou para a nova vida das formas... percebe que o cadáver sai devagar dos quartos e da cozinha da casa...percebe que ele espera um pouco enquanto está na porta... que foi o mais adequado para seu tempo... que sua ação descende do herdeiro robusto e de boa forma que está chegando...e que ele será mais adequado para seu tempo.

“Os americanos de todas as nações em qualquer era sobre a terra provavelmente têm a natureza poética mais completa. Os Estados Unidos são essencialmente o maior de todos os poemas. De agora em diante na história da terra os maiores e mais agitados poemas vão parecer domesticados e bem-comportados diante da sua grandeza e agitação ainda maiores. Enfim aqui alguma coisa nos atos humanos que corresponde com os atos que o dia e a noite transmitem. Enfim aqui não só uma nação, mas uma nação proliferante de nações. Enfim aqui a ação livre de amarras necessariamente cega aos destacamentos e particularidades que se movem magnificamente em imensas massas. (...).

“Outros estados se revelam em seus representantes...mas o gênio dos Estados Unidos não está nem no melhor ou na maioria dos seus executivos e legislaturas, nem nos seus embaixadores ou autores ou faculdades ou igrejas ou gabinetes, nem mesmo nos seus jornais ou inventores... mas sobretudo e sempre nas pessoas comuns. Seus modos jeitos de falar de se vestir fazer amigos – na frescura e na candura de suas fisionomias – a descontração pitoresca de seus jeitos de andar... seu amor imortal pela liberdade... (Tradução de Rodrigo Garcia Lopes, Iluminuras, 2006).

Ora, é este Whitman que reúne “espécimenes” – pequenas amostras ou partes feitas para mostrar a natureza do conjunto humano, botânico, biológico, sentimental do que é esse imenso e generoso país (os Estados Unidos), onde o Quaker Whitman passou sua vida, por onde viajou e exerceu os mais diversos ofícios, até encontrar-se com a poesia profética e criar uma espécie de “evangelho norte-americano” com fins civilizatórios, de olho no futuro.

O poeta que é retratado por Van Wyck Brooks em “The times of Melville and Whitman”, como o homem capaz de verter este “liquid mystic theme” – assim o fez trabalhando em um único livro de poesia (nada açucarada!), legando uma lírica mística que foi construída através da observação do humano, do homem comum, do senso comum, a partir da vastidão da América que ele palmilhou – caminhando e navegando em seus rios, “em busca do vadio e do filho da indolência” e dos heróis da guerra civil, dos heróis do dia-a-dia do país que começava sua industrialização – com direito à referência a Diógenes, o filósofo-mendigo que habitava as ruas de Atenas, fazendo da pobreza extrema uma virtude; aquele mesmo que fez do barril sua casa, e perambulava pelas ruas carregando uma lamparina, durante o dia, alegando estar procurando por um homem honesto.

Este Whitman foi o homem das ruas, o visitante dos hospitais onde padeciam feridos da Guerra Civil Americana, o que amava os barcos, e a ordem dos campos de sua Long Island, com suas influências de um pai Quaker e uma mãe de origem holandesa. Esse poeta – que é a própria face da poesia norte-americana (ao lado de Emily Dickinson), talvez o maior entre os maiores; este Whitman, dizia eu, habita o livro que ora convido você, leitor, a conhecer.

Não se importando com o que diz a crítica, você pode começar a observar a estrutura inovadora construída por Michael Cunningham, autor de oito romances e um livro de não-ficção (“Land´s end”).

Ora, por se tratar de ficção de cunho histórico, o Autor foi sensível em anunciar em nota inicial que procurou ser “fiel aos pormenores históricos nas cenas que situei no passado”. Esse procedimento se justifica porque a ficção histórica muitas vezes tem feito descambar a narrativa para a manipulação da verdade histórica. Ora, embora não sendo historiador, cabe – a meu ver, ao ficcionista buscar um equilíbrio diante dos riscos extremos do “ah, tudo isso-é-pura-ficção! ”, tudo (re)inventando de modo a causar uma dissonância cognitiva no leitor, com a consequente perda de consciência da leitura e do personagem histórico enfocado.

[caption id="attachment_104030" align="alignleft" width="300"]

Walt Whitman (1819 - 1892)[/caption]

“Os dias exemplares” (Companhia das Letras, 408 páginas), de Michael Cunningham, é uma espécie de “painel tríptico” pintado por um artista da literatura sobre uma moldura canônica, que inova o quadro do romance, dentro do espectro da chamada “ficção histórica”, funcionando para o leitor como o olhar para três telas diversas, sob uma perspectiva unificada e unificadora. Neste “Specimem days” (título original) são recolhidas amostras do que pode configurar a América do Norte e sua tradição poética em três momentos diversos – o passado, o presente e uma mirada para o futuro.

Cunningham se sustenta em seu passado, respeitando o cânone e a tradição, mas também lança luzes sobre o futuro – pode até vir ele próprio a fazer parte dos livros emblemáticos do século XXI, ainda que tenhamos que levar em conta a má recepção crítica, se comparada àquela dada ao tão prestigiado romance “As horas” (ganhador dos prêmios Pen/Faulkner Award & Pulitzer Prize 1999), que foi adaptado para o cinema. No entanto, “Os dias...” tem todos os elementos de um livro respeitoso para com o passado e inovador quando projetamos o olhar para a literatura do futuro.

No livro, o profeta-poeta Whitman é o fio condutor da narrativa e, se o leitor atento observar, desde o título original (“Specimen days”) – similar ao de um volume de prosa do poeta já ao final de sua vida – contém aí uma espécie de pan-americanismo, comparável ao pan-eslavismo que fez a crítica torcer o nariz para Nikolai Gógol e outros russos, incluindo Dostoiévski. Por razões similares, há quem não goste de “Os dias...” (ao menos não tanto quanto de “As Horas”). Talvez para certa parcela da crítica, apenas porque a América sai dessas páginas reafirmada como um país de heróis, em meio a uma história única, onde os personagens, mesmo em meio às enormes dificuldades e percalços, pelos quais passam ao longo da narrativa, saem do quadro final de forma otimista.

É útil para compreendermos essa perspectiva, voltarmos ao prefácio da primeira edição de “Folhas da relva” (1855), de Walt Whitman que se abre com uma nota, donde retiro três parágrafos, que bem poderiam servir como pilares para a compreensão de “Os dias exemplares”:

“A América não rejeita seu passado nem o que foi produzido sob suas formas ou em outras políticas nem a ideia de castas nem de velhas religiões... recebe a lição com tranquilidade ...não é tão impaciente quanto se supunha já que o tecido necrosado ainda está grudado nas opiniões e maneiras e literatura enquanto a vida que já cumpriu seus pré-requisitos passou para a nova vida das formas... percebe que o cadáver sai devagar dos quartos e da cozinha da casa...percebe que ele espera um pouco enquanto está na porta... que foi o mais adequado para seu tempo... que sua ação descende do herdeiro robusto e de boa forma que está chegando...e que ele será mais adequado para seu tempo.

“Os americanos de todas as nações em qualquer era sobre a terra provavelmente têm a natureza poética mais completa. Os Estados Unidos são essencialmente o maior de todos os poemas. De agora em diante na história da terra os maiores e mais agitados poemas vão parecer domesticados e bem-comportados diante da sua grandeza e agitação ainda maiores. Enfim aqui alguma coisa nos atos humanos que corresponde com os atos que o dia e a noite transmitem. Enfim aqui não só uma nação, mas uma nação proliferante de nações. Enfim aqui a ação livre de amarras necessariamente cega aos destacamentos e particularidades que se movem magnificamente em imensas massas. (...).

“Outros estados se revelam em seus representantes...mas o gênio dos Estados Unidos não está nem no melhor ou na maioria dos seus executivos e legislaturas, nem nos seus embaixadores ou autores ou faculdades ou igrejas ou gabinetes, nem mesmo nos seus jornais ou inventores... mas sobretudo e sempre nas pessoas comuns. Seus modos jeitos de falar de se vestir fazer amigos – na frescura e na candura de suas fisionomias – a descontração pitoresca de seus jeitos de andar... seu amor imortal pela liberdade... (Tradução de Rodrigo Garcia Lopes, Iluminuras, 2006).

Ora, é este Whitman que reúne “espécimenes” – pequenas amostras ou partes feitas para mostrar a natureza do conjunto humano, botânico, biológico, sentimental do que é esse imenso e generoso país (os Estados Unidos), onde o Quaker Whitman passou sua vida, por onde viajou e exerceu os mais diversos ofícios, até encontrar-se com a poesia profética e criar uma espécie de “evangelho norte-americano” com fins civilizatórios, de olho no futuro.

O poeta que é retratado por Van Wyck Brooks em “The times of Melville and Whitman”, como o homem capaz de verter este “liquid mystic theme” – assim o fez trabalhando em um único livro de poesia (nada açucarada!), legando uma lírica mística que foi construída através da observação do humano, do homem comum, do senso comum, a partir da vastidão da América que ele palmilhou – caminhando e navegando em seus rios, “em busca do vadio e do filho da indolência” e dos heróis da guerra civil, dos heróis do dia-a-dia do país que começava sua industrialização – com direito à referência a Diógenes, o filósofo-mendigo que habitava as ruas de Atenas, fazendo da pobreza extrema uma virtude; aquele mesmo que fez do barril sua casa, e perambulava pelas ruas carregando uma lamparina, durante o dia, alegando estar procurando por um homem honesto.

Este Whitman foi o homem das ruas, o visitante dos hospitais onde padeciam feridos da Guerra Civil Americana, o que amava os barcos, e a ordem dos campos de sua Long Island, com suas influências de um pai Quaker e uma mãe de origem holandesa. Esse poeta – que é a própria face da poesia norte-americana (ao lado de Emily Dickinson), talvez o maior entre os maiores; este Whitman, dizia eu, habita o livro que ora convido você, leitor, a conhecer.

Não se importando com o que diz a crítica, você pode começar a observar a estrutura inovadora construída por Michael Cunningham, autor de oito romances e um livro de não-ficção (“Land´s end”).

Ora, por se tratar de ficção de cunho histórico, o Autor foi sensível em anunciar em nota inicial que procurou ser “fiel aos pormenores históricos nas cenas que situei no passado”. Esse procedimento se justifica porque a ficção histórica muitas vezes tem feito descambar a narrativa para a manipulação da verdade histórica. Ora, embora não sendo historiador, cabe – a meu ver, ao ficcionista buscar um equilíbrio diante dos riscos extremos do “ah, tudo isso-é-pura-ficção! ”, tudo (re)inventando de modo a causar uma dissonância cognitiva no leitor, com a consequente perda de consciência da leitura e do personagem histórico enfocado.

[caption id="attachment_104030" align="alignleft" width="300"] Michael Cunningham, autor de "Dias Exemplares"[/caption]

“Os dias exemplares” (na bela tradução de José Geraldo Couto) não cai neste erro. O livro está assentado em três narrativas entrelaçadas, forma inovadora dentro da tradicional manutenção de um “fio condutor” que amarra as narrativas. Na primeira delas (“Na máquina”) temos Simon (morto desde logo), Lucas – que lhe carrega a chama da vida e conduz a máquina que engolira seu irmão – e temos Catherine. Situada na Manhattan industrial do século XIX, esta primeira parte é narrada em ambiente de conto gótico.

O segundo painel do tríptico, intitulado “A cruzada das crianças” – nos transporta para mais de cem anos depois da primeira parte do livro, e lá, novamente, surge um Simon, um Luke e uma Cat - personagens do período pós-atentado às torres gêmeas em Nova York (conhecido por “September Eleven”), quando o medo e a vigilância rondam a todos e o autor dá ao painel o ritmo de "thriller contemporâneo" ou, como disse Jan Clausen, do Boston Review, “saímos de um sonho em câmera lenta [da parte 1] para uma novela detetivesca habilmente impulsionada por uma história conduzida no modo “enredo-diálogo” (“plot-and-dialogue driven”).

No fim, temos uma terceira e última história – “Como a Beleza” –, onde conhecemos Simon, Luke e [E.T.] Catareen – personagens situados num cenário do século XXIII, como num curto romance de ficção científica em que tudo aponta para os fracassos do presente, porém sem perda da esperança futura.

Se tomamos o título original de Whitman como a chave do romance de Cunningham, caberia de novo uma volta às origens, justamente àquele trecho de “Specimen Days” (Whitman) em que o poeta diz ser aquele “o mais rebelde, espontâneo e fragmentário livro já impresso”. E nessa espécie de memorabilia encomendada ao poeta (em 1881), na época inválido por conta de um “derrame ou paralisia – um hemiplégico, especialmente da perna direita” (desde 1873) – como se essas fossem suas últimas palavras. Não foram.

Tal como este romance “Os dias...” de Cunningham, malgrado o desprezo de boa parte da crítica, não é o último e pode ser lido como a expressão de um autor em sua maturidade literária, embora com uma obra em construção.

Whitman é o fundamento para as falas dos personagens da tríade de histórias de Cunningham, as personagens absorvem muitos de seus hábitos e comportamentos descritos em detalhes no original de prosa “Specimen days”. A expressão do menino irlandês Lucas de “Na máquina” é a voz histórica e poética de Whitman; bem assim para o personagem Luke, espécie de “Gollum (feito o personagem de J.R.R. Tolkien), “um menino encantado” que é central na segunda parte – “A cruzada das crianças” – “o poema é a linguagem”; e, por último, também o é Simon – o “símulo” criado por uma empresa de biotecnologia, um humanoide capaz de compreender, mas não sentir a Beleza.

A narrativa de cada parte do tríptico tem diferentes vozes. Essa multiplicidade de pontos-de-vista narrativos, entretanto, segundo Ian Clausen (do Boston Review), isso torna-se o problema de Cunningham (desde o seu “Uma casa no fim do mundo” até este “Os dias...”). Clausen não é nada generoso em sua crítica a Cunningham quando diz que o problema reside na multiplicidade de pontos-de-vista das diversas narrativas. Isso poderia deixar o leitor confuso para decidir qual a voz central da obra que deva seguir e qual perspectiva deve ser adotada. Ainda segundo Clausen, esta é a nova técnica do velho “narrador onisciente”. A técnica de Cunningham evita explicitar conclusões e cria uma ilusão de que os personagens são deixados livres no campo de ação e falam por si mesmos, sem que um narrador os conduza – conclui Clausen.

O que para Clausen é uma prisão do leitor, para mim é uma liberação (vejam que não digo libertação). Fica “o leitor que queima pestanas” – para usar a expressão do poeta-crítico gaúcho Augusto Meyer na posição satisfatória de criar, de ser o que Meyer chamara de “leitor petulante” livre para reinventar e escolher seus finais –; baseado numa camada que não é a camada primária do romance. Se a morte está presente nos três episódios há uma esperança de vida que alimenta o leitor a refletir sobre a transitoriedade e o destino, sobre imaginação e beleza, sobre o senso comum e a consciência individual.

Um exemplo bem tangível disso foi que justamente no dia em que estava lendo sobre o “símulo-Simon”, o mundo assistia à realização de experiências com DNA em humanos – “experimentos que ajudam, conforme relato do site da Deutsche Welle, a entender melhor como funcionam nossos genes e quais mecanismos participam do processo – experiências que representam uma revolução para a pesquisa fundamental. Desta vez, constatou-se, com om técnica Crispr-Cas 9, que células embrionárias dispõem de mecanismos próprios de reparo não encontrados em outras células-tronco ” – que ressalva: “correção de DNA de embrião para evitar doença hereditária é revolução na ciência, mas o foco de pesquisadores deve ser ganho de conhecimentos científicos, e não "editar" bebês a pedido dos pais, opina Fabian Schmidt. ” Ora, mas quem nos pode garantir que se pode manter o controle completo sobre a experiência, sem que essa fuja ao controle, como ocorreu no episódio relatado nas páginas 308 e 309 de “Os dias exemplares”.

Simon é o menino robotizado, em busca do seu pai – Emory Lowell, o inventor autônomo das criaturas do tipo de “Simon-símulo”, terceirizado por uma empresa chamada ‘Biologe´, bem pago com a condição que o nome da firma não fosse citado se “o experimento desse errado. ” Simon é fruto desse “erro”, nascido de uma combinação de seres humanos e chips, fora de controle de seus criadores – “humanoides para viagens de longo alcance pelo espaço, mas capazes de raciocínio abstrato”. Um dos circuitos de Simon conhecia a poesia inteira de Walt Whitman, mas não a sente: “compreendo a Beleza, domino o conceito, sei quais são os critérios, mas não a sinto”, diz ele.

Quantos Simons temos hoje em dia? Estáticos, diante das TV, paralisado diante das séries midiáticas, do cinema e dos jogos de ação, de comerciais e filmes exibindo mortes por segundo, que se negam a ler; ou que, lendo não são capazes de compreender, ou compreendendo, são incapazes de sentir a Beleza. Para esses Simons e, tal como para o “Luke-Gollum-menino encantado” da segunda parte do livro: “A Poesia significa alguma coisa..., mas ele não é capaz de dizer o que é.”

Ora, a lição aprendida de René Girard, em seu “Mentira Romântica e Verdade Romanesca”, é que a busca de significado se esconde no desejo de expressão. “A emoção estética não é desejo e sim cessamento de todo desejo, retorno à calma e à alegria.” Só o leitor apaziguado consigo mesmo e que se põe em calma atitude de percepção pode ser dar essa alegria. Este será o que fugiu do mundo robotizado e mecânico que não gera leitores, mas colecionadores de livros e de listas de leituras – como se os livros fossem uma espécie de “rol de roupa suja” no caminho das suas vidas sem sentido.

Eis um livro a se ler e, ao final, perguntar-se: – Por que não o li antes? e poder repetir com Whitman (excetuado o animismo do poeta):

“ Oh, minha alma! Se a percebo me satisfaço,

Animais e vegetais! Se os percebo me satisfaço,

Leis da terra e do ar! Se as percebo me satisfaço.

(...)

Juro achar que só a imortalidade existe! ”

Pois sabemos das lições demonstradas em “Os dias exemplares”, tomadas ao senso comum da poesia de Whitman que: “Grande é a vida...é real e mística...seja aonde for e o que for,//Grande é a morte...Certa como a vida junta todas as partes, a morte junta todas as partes;//Certa como as estrelas retornam depois de fundirem-se na luz, a morte é tão grande como a vida”.

Ao jornal Público (de Portugal), Michael Cunningham, afirmou, logo após o lançamento deste livro (2005), que "queria que esta novela registrasse o arco temporal do "progresso" entre a Revolução Industrial e o fim, com a clonagem e as viagens interestelares". Disse que "o nosso grande humanista, o nosso grande bardo da vida [o poeta Walt Whitman] em todas as suas formas tinha que estar lá".

“Os poetas americanos devem trazer em si o antigo e o novo porque a América é a raça das raças. Delas um bardo será proporcional à sua gente. Para ele os outros continentes chegam como contribuições... e lhes dá as boas-vindas por eles e por ele mesmo. Seu espírito corresponde ao espírito de seu país... ele encarna sua geografia e a vida natural e rios e lagos. ”

Seria a poesia de Whitman e a poesia em geral a tábua de salvação ? A resposta provisória, mas intensa vem da poetisa polonesa Wislawa Szymborska (1923-2012 – prêmio Nobel de Literatura de 1996): “(...) mas o que é isso, poesia? / muita resposta vaga/já foi dada a essa pergunta. //pois eu não sei e não sei e me agarro a isso/como a uma tábua de salvação. ” Agarre-se a ela, leitor.

[caption id="attachment_104032" align="alignleft" width="213"]

Michael Cunningham, autor de "Dias Exemplares"[/caption]

“Os dias exemplares” (na bela tradução de José Geraldo Couto) não cai neste erro. O livro está assentado em três narrativas entrelaçadas, forma inovadora dentro da tradicional manutenção de um “fio condutor” que amarra as narrativas. Na primeira delas (“Na máquina”) temos Simon (morto desde logo), Lucas – que lhe carrega a chama da vida e conduz a máquina que engolira seu irmão – e temos Catherine. Situada na Manhattan industrial do século XIX, esta primeira parte é narrada em ambiente de conto gótico.

O segundo painel do tríptico, intitulado “A cruzada das crianças” – nos transporta para mais de cem anos depois da primeira parte do livro, e lá, novamente, surge um Simon, um Luke e uma Cat - personagens do período pós-atentado às torres gêmeas em Nova York (conhecido por “September Eleven”), quando o medo e a vigilância rondam a todos e o autor dá ao painel o ritmo de "thriller contemporâneo" ou, como disse Jan Clausen, do Boston Review, “saímos de um sonho em câmera lenta [da parte 1] para uma novela detetivesca habilmente impulsionada por uma história conduzida no modo “enredo-diálogo” (“plot-and-dialogue driven”).

No fim, temos uma terceira e última história – “Como a Beleza” –, onde conhecemos Simon, Luke e [E.T.] Catareen – personagens situados num cenário do século XXIII, como num curto romance de ficção científica em que tudo aponta para os fracassos do presente, porém sem perda da esperança futura.

Se tomamos o título original de Whitman como a chave do romance de Cunningham, caberia de novo uma volta às origens, justamente àquele trecho de “Specimen Days” (Whitman) em que o poeta diz ser aquele “o mais rebelde, espontâneo e fragmentário livro já impresso”. E nessa espécie de memorabilia encomendada ao poeta (em 1881), na época inválido por conta de um “derrame ou paralisia – um hemiplégico, especialmente da perna direita” (desde 1873) – como se essas fossem suas últimas palavras. Não foram.

Tal como este romance “Os dias...” de Cunningham, malgrado o desprezo de boa parte da crítica, não é o último e pode ser lido como a expressão de um autor em sua maturidade literária, embora com uma obra em construção.

Whitman é o fundamento para as falas dos personagens da tríade de histórias de Cunningham, as personagens absorvem muitos de seus hábitos e comportamentos descritos em detalhes no original de prosa “Specimen days”. A expressão do menino irlandês Lucas de “Na máquina” é a voz histórica e poética de Whitman; bem assim para o personagem Luke, espécie de “Gollum (feito o personagem de J.R.R. Tolkien), “um menino encantado” que é central na segunda parte – “A cruzada das crianças” – “o poema é a linguagem”; e, por último, também o é Simon – o “símulo” criado por uma empresa de biotecnologia, um humanoide capaz de compreender, mas não sentir a Beleza.

A narrativa de cada parte do tríptico tem diferentes vozes. Essa multiplicidade de pontos-de-vista narrativos, entretanto, segundo Ian Clausen (do Boston Review), isso torna-se o problema de Cunningham (desde o seu “Uma casa no fim do mundo” até este “Os dias...”). Clausen não é nada generoso em sua crítica a Cunningham quando diz que o problema reside na multiplicidade de pontos-de-vista das diversas narrativas. Isso poderia deixar o leitor confuso para decidir qual a voz central da obra que deva seguir e qual perspectiva deve ser adotada. Ainda segundo Clausen, esta é a nova técnica do velho “narrador onisciente”. A técnica de Cunningham evita explicitar conclusões e cria uma ilusão de que os personagens são deixados livres no campo de ação e falam por si mesmos, sem que um narrador os conduza – conclui Clausen.

O que para Clausen é uma prisão do leitor, para mim é uma liberação (vejam que não digo libertação). Fica “o leitor que queima pestanas” – para usar a expressão do poeta-crítico gaúcho Augusto Meyer na posição satisfatória de criar, de ser o que Meyer chamara de “leitor petulante” livre para reinventar e escolher seus finais –; baseado numa camada que não é a camada primária do romance. Se a morte está presente nos três episódios há uma esperança de vida que alimenta o leitor a refletir sobre a transitoriedade e o destino, sobre imaginação e beleza, sobre o senso comum e a consciência individual.

Um exemplo bem tangível disso foi que justamente no dia em que estava lendo sobre o “símulo-Simon”, o mundo assistia à realização de experiências com DNA em humanos – “experimentos que ajudam, conforme relato do site da Deutsche Welle, a entender melhor como funcionam nossos genes e quais mecanismos participam do processo – experiências que representam uma revolução para a pesquisa fundamental. Desta vez, constatou-se, com om técnica Crispr-Cas 9, que células embrionárias dispõem de mecanismos próprios de reparo não encontrados em outras células-tronco ” – que ressalva: “correção de DNA de embrião para evitar doença hereditária é revolução na ciência, mas o foco de pesquisadores deve ser ganho de conhecimentos científicos, e não "editar" bebês a pedido dos pais, opina Fabian Schmidt. ” Ora, mas quem nos pode garantir que se pode manter o controle completo sobre a experiência, sem que essa fuja ao controle, como ocorreu no episódio relatado nas páginas 308 e 309 de “Os dias exemplares”.

Simon é o menino robotizado, em busca do seu pai – Emory Lowell, o inventor autônomo das criaturas do tipo de “Simon-símulo”, terceirizado por uma empresa chamada ‘Biologe´, bem pago com a condição que o nome da firma não fosse citado se “o experimento desse errado. ” Simon é fruto desse “erro”, nascido de uma combinação de seres humanos e chips, fora de controle de seus criadores – “humanoides para viagens de longo alcance pelo espaço, mas capazes de raciocínio abstrato”. Um dos circuitos de Simon conhecia a poesia inteira de Walt Whitman, mas não a sente: “compreendo a Beleza, domino o conceito, sei quais são os critérios, mas não a sinto”, diz ele.

Quantos Simons temos hoje em dia? Estáticos, diante das TV, paralisado diante das séries midiáticas, do cinema e dos jogos de ação, de comerciais e filmes exibindo mortes por segundo, que se negam a ler; ou que, lendo não são capazes de compreender, ou compreendendo, são incapazes de sentir a Beleza. Para esses Simons e, tal como para o “Luke-Gollum-menino encantado” da segunda parte do livro: “A Poesia significa alguma coisa..., mas ele não é capaz de dizer o que é.”

Ora, a lição aprendida de René Girard, em seu “Mentira Romântica e Verdade Romanesca”, é que a busca de significado se esconde no desejo de expressão. “A emoção estética não é desejo e sim cessamento de todo desejo, retorno à calma e à alegria.” Só o leitor apaziguado consigo mesmo e que se põe em calma atitude de percepção pode ser dar essa alegria. Este será o que fugiu do mundo robotizado e mecânico que não gera leitores, mas colecionadores de livros e de listas de leituras – como se os livros fossem uma espécie de “rol de roupa suja” no caminho das suas vidas sem sentido.

Eis um livro a se ler e, ao final, perguntar-se: – Por que não o li antes? e poder repetir com Whitman (excetuado o animismo do poeta):

“ Oh, minha alma! Se a percebo me satisfaço,

Animais e vegetais! Se os percebo me satisfaço,

Leis da terra e do ar! Se as percebo me satisfaço.

(...)

Juro achar que só a imortalidade existe! ”