Imprensa

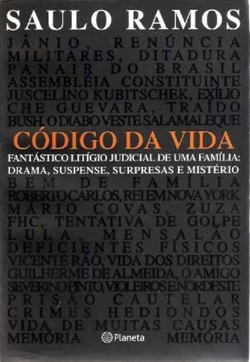

Nas suas celebradas memórias, “Código da Vida”, o advogado Saulo Ramos conta histórias deliciosas (as informações sobre Jânio Quadros são reveladoras). Relato uma delas.

Nas suas celebradas memórias, “Código da Vida”, o advogado Saulo Ramos conta histórias deliciosas (as informações sobre Jânio Quadros são reveladoras). Relato uma delas.

No comício pelas Diretas Já realizado em Goiânia, os comunistas compareceram com bandeiras vermelhas que incluíam as indefectíveis foice e o martelo. Os comunistas e os petistas atacavam duramente os militares, apontados como bestas feras. A versão de Saulo Ramos: “Não deu outra: nova conspiração de altas patentes. ‘Vinte anos não foram suficientes! É preciso mais!’. Fomos salvos, por incrível que pareça, porque o Congresso Nacional derrotou a emenda das diretas. Diante disso, os militares passaram a acreditar que poderiam ganhar as eleições naquele eleitorado encurralado e medroso”.

Nos bastidores, o presidente João Figueiredo dizia, segundo Saulo Ramos: “Tancredo, never!”. Eleito Tancredo Neves, no Colégio Eleitoral, “as fotos do comício de Goiânia, bandeiras vermelhas com foice e martelo, voltaram a circular nos quartéis. O PT agitando o máximo, com viseiras e sem visão. Quase faz os militares retomarem o poder por mais de 20 anos”, conta Saulo Ramos.

Quando souberam que José Sarney seria empossado no lugar de Tancredo, os militares tentaram um golpe, garante Saulo Ramos: “Walter Pires, então ministro do Exército, ao ter conhecimento de que seria empossado Sarney, avisou: ‘Então vou agora mesmo para o ministério mobilizar nosso dispositivo’. O doutor Leitão de Abreu calmamente ponderou: ‘General Walter Pires, o senhor não é mais ministro. Nos quartéis, quem já está dando ordens é o general Leônidas’ [Pires Gonçalves]. A nomeação dele para ministro do Exército, naquele momento, não era válida. Leitão de Abreu blefou. E ninguém pagou para ver”.

Saulo Ramos assegura que, se os militares leais a João Figueiredo tivesse tentando um golpe, haveria reação nas Forças Armadas. O advogado e poeta Saulo Ramos foi jornalista, trabalhou para Jânio Quadros e foi consultor-geral da República, no governo Sarney.

Erros do livro de Saulo Ramos

O título das memórias de Saulo Ramos, “Código da Vida” (Planeta, 467 páginas), é uma referência explícita ao “Código da Vinci”, de Dan Brown, citado no livro do advogado brasileiro.

O livro é delicioso e deveria ser lido pelo menos por advogados e jornalistas (Saulo Ramos foi jornalista). Os erros, poucos e sem importância, não atrapalham a leitura.

Uma listinha desatenta das falhas de Saulo Ramos:

1 — “Enfarto”. Infarto e enfarte são mais apropriados.

2 — Mario Quintana e Mário Quintana. Saulo Ramos escreve o prenome do poeta gaúcho com e sem acento. No caso, Mario não tem acento.

3 — O nome do escritor turco Orhan Pamuk é reinventado por Saulo Ramos: “Orthan” Pamuk.

4 — “Blá-blá-blá.” O certo (ou mais usual) é blablablá.

5 — O ministro do Superior Tribunal de Justiça William Páterson ganha dois prenomes: “William” e “Willian”.

6 — O livro “A Trajetória de Octavio Frias de Oliveira”, de Engel Paschoal, não foi publicado pela Companhia das Letras, e sim pelas editoras Mega Brasil e, em seguida, Publifolha.

7 — “O senhor não sabe o que rooming?”. Falta uma palavra: “O senhor não sabe o que é rooming?”

8 — “Sua filha, Dra. Ana Drummond, trabalhou em meu escritória.” (Saulo inventa o feminino de escritório.)

Dean Baquet é o substituto de Jill Abramson como editor-executivo. O “Times” quer faturar mais e renovar seu jornalismo O leitor de sites de notícias de imprensa fica com a impressão de que Jill Abramson se tornou editora-executiva do mais importante jornal dos Estados Unidos, o “New York Times”, por ser mulher. Na verdade, é apontada pelos colegas como uma profissional notável, uma pessoa que se tornou chefe pela competência – não devido a algum tipo de cota, a “cota-mulher”. Porém, como se tornou a primeira mulher a comandar a redação mais poderosa do globo, pode-se falar num fato história, ou quase, em termos de imprensa. Agora, para substitui-la, foi escalado Dean Baquet, tornando-se, revela o Portal Imprensa, “o primeiro negro a ocupar” o posto de editor-executivo do “Times”. Por certo, há quem acredite que Dean Baquet foi indicado para o cargo porque é negro, como o presidente Barack Obama. Nada disso, é claro. Trata-se de reconhecimento ao seu talento e profissionalismo. “Não há jornalista, na nossa redação ou em qualquer outro lugar, melhor qualificado para essa responsabilidade nesse momento do que Dean Baquet”, disse Arthur Sulzberger, o publisher do jornal. Nem se questiona o provável exagero, que até desmerece os demais profissionais do “Times”, mas é óbvio que o jornalista deve ter sido escolhido pelo mérito, porque o jornal não faria a maluquice de indicar alguém para um cargo da mais alta responsabilidade apenas porque é negro. Dean Baquet foi editor do “Los Angeles Times” e ganhou um prêmio Pulitzer, o Esso dos americanos. “É uma honra ser solicitado para liderar essa que é a única redação do país que está, de fato, melhor hoje do que era uma geração atrás”, disse o jornalista. O que ele quis dizer, exatamente, não se sabe. O “Times” aposenta seus editores-executivos quando completam 65 anos. O estranho é que Jill Abramson, que era bem avaliada pela cúpula do jornal, por ter sido responsável por sua modernização e pela adesão às mídias digitais com sucesso, tem apenas 60 anos. O fato é que o “Times” não é mais tão lucrativo quanto antes. E seu principal concorrente, o “Washington Post”, com Jeff Bezos como proprietário, está se tornando mais agressivo, inclusive fazendo várias contratações. O “Times” está dando um recado aos seus leitores: está mudando quase tudo, como o país, com Obama. A escolha de um editor branco teria merecido menos destaque na mídia mundial do que a de um negro. Muita coisa, e não apenas alguma coisa, estaria mudando no antiquíssimo jornal, tido como conservador. Mas o que a direção do “Times” quer mesmo é um jornal que fature mais dinheiro nos próximos anos.

Jornalismo e entretenimento põem família Marinho, da Globo, como a mais rica do Brasil, seguida das famílias Safra, Ermírio Moraes e Moreira Salles

Mesmo em crise, o “Correio Braziliense” pode contratar Fabiana Pulcineli, principal repórter de política do “Pop”. Seus colegas que estão no “Correio” fizeram a publicidade e o trabalho da jornalista teria sido bem avaliado pela cúpula da redação do jornal de Brasília. Se o “Correio” não levar o passe da competente profissional, um candidato a governador pretende contratá-la para a campanha. Mas Fabiana Pulcineli não bateu o martelo e, apesar de não ser valorizada pela chefia da redação, aprecia trabalhar no “Pop”. É uma das últimas das moicanas, uma workaholic assumida.

Alguns artistas têm fama de irresponsáveis, de que não cumprem compromissos e não são pontuais. Até os mais rigorosos, ao menos com a própria arte, como João Gilberto, são criticados. O cantor e compositor Erasmo Carlos — talvez maior do que Roberto, mas quem não se torna mito fica sempre menor — prova que é um profissional sério ao dizer as seguintes palavras, publicadas no jornal “O Estado de S. Paulo” na segunda-feira, 12: “O show não pode parar, bicho. Eu e meus filhos trabalhamos com música e temos um pacto: o que acontece com um não pode impedir os outros de seguir em frente. Meu filho ainda está em coma induzido, mas logo será retirado deste estágio para que os médicos façam uma avaliação do seu estado. Entendo que outras pessoas parem suas vidas para chorar, mas isso não resolve. Você pode mandar pensamentos positivos a todo instante, de qualquer lugar”. Ao contrário do que podem pensar os passionais, não se trata de insensibilidade, e sim de profissionalismo. Na quarta-feira, 14, uma equipe médica do Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, anunciou a morte cerebral de Carlos Alexandre Esteves, o Alexandre Pessoal, de 40 anos, filho de Erasmo Carlos, que decidiu cancelar um show que faria no sábado, 17, em Brasília. “A grandeza do amor é sempre se tornar inteiro mesmo perdendo uma grande parte...adeus, meu Gugu querido, jamais esquecerei você”, disse Erasmo Carlos nas redes sociais. Alexandre Pessoal havia sofrido um acidente de moto na quarta-feira, 7.

O jornalista Nilson Gomes deve ser o editor do novo semanário que vai circular brevemente em Goiânia. Repórteres estão sendo sondados para compor a equipe. “Trata-se de um jornal de caráter mais popular, e não de jornal para fazer campanha política”, afirma Nilson Gomes. “É um jornal ‘normal’.”

Um grupo de jornalistas do Estado de Goiás revela que 700 funcionários efetivos da Agência Goiana de Comunicação, das rádios, TV e Diário Oficial vão paralisar suas atividades na quarta-feira, 14. Os servidores cobram a aprovação do Plano de Cargos e Salários (PCR).

O jornalista inglês Thomas Harding revela que o judeu Hanns Alexander, a serviço dos ingleses, descobriu o comandante do campo de extermínio e o entregou para julgamento

“A estrada para Auschwitz foi construída pelo ódio, mas pavimentada com a indiferença.”

Ian Kershaw

[caption id="attachment_3778" align="alignright" width="300"] Este excelente livro contra a história de como o nazismo matou cerca de 5 a 6 milhões de judeus e, sobretudo, revela a história do nazista Rudolf Höss e do homem que o prendeu, na Alemanha, o judeu Hanns Alexander. Foto: Editora Dom Quixote[/caption]

No campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau foram assassinados 1 milhão e 100 mil seres humanos, entre eles mais de 200 mil crianças. Mais de 90% eram judeus. A maioria morreu nas câmaras de gás. Soldados e oficiais da SS mataram milhares a tiros. Vários morreram de fome. No livro “Auschwitz — Os Nazis e a ‘Solução Final’” (Dom Quixote, 425 páginas, tradução de Clara Fonseca e Lídia Geer), Laurence Rees, historiador formado por Oxford e documentarista da BBC, além de contar a história geral de Auschwitz — citando também os outros campos da morte, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno e Majdanek —, relata a vida de pessoas comuns. Resgata a história de alguns que morreram e de outros que sobreviveram. Alguns sobreviventes disseram-lhe que Deus não esteve em Auschwitz e, por isso, tornaram-se ateus.

No seu excelente livro “A Segunda Guerra Mundial” (Bertrand, 1095 páginas, tradução de Fernanda Oliveira), o historiador inglês Antony Beevor registra que, em 1940, os nazistas transformaram um quartel de cavalaria oitocentista “em campo de prisioneiros” dirigido “pelas SS para albergar prisioneiros polacos. Este era conhecido como Auschwitz. Era aqui que os primeiros testes do Zyklon B tinham sido levados a cabo em setembro de 1941 em prisioneiros soviéticos e polacos. No final de 1941, começaram os trabalhos ali próximo, em Birkenau, conhecida como Auschwitz II. Duas casas rurais foram convertidas em câmaras de gás improvisadas, que começaram a ser usadas em março de 1942. Os massacres em escala significativa só começaram em maio, mas em outubro já era claro para o comandante das SS [no campo], Rudolf Höss, que as instalações era totalmente insuficientes e que os enterros em massa estavam a poluir o lençol freático. Durante o inverno, foi construído um sistema de câmaras de gás totalmente novo.” Beevor ressalva: “Embora tivessem sido efetuados testes com o Zyklon B em Auschwitz em setembro de 1941, o primeiro campo de extermínio com câmaras de gás apropriadas construído sob a direção de [Oswald] Pohl foi Belzec. O trabalho começou em novembro de 1941, dois meses antes da Conferência de Wannsee” (a que decidiu pela Solução Final, o extermínio em massa dos judeus).

Num livro de alta qualidade, “A Tempestade da Guerra — Uma Nova História da Segunda Guerra Mundial” (Record, 811 páginas, tradução de Joubert de Oliveira Brízida), o historiador britânico Andrew Roberts revela que “na biblioteca particular de Hitler existia um manual de bolso, de 1931, sobre gases venenosos que dedicava um capítulo ao ácido prússico asfixiante vendido com a marca Zyklon B. (...) O uso de Zyklon, que significa Ciclone, e o B, inicial de Blausäure (ácido prússico), segundo a intenção original de Rudolf Höss, comandante do campo de Auschwitz, era para ‘poupar’ um ‘banho de sangue’, com o que ele queria dizer membros da SS tendo de matar, individualmente, judeus e outros. (...) No entendimento de um historiador de Auschwitz, ‘o uso do Zyklon B suavizava o processo da matança’”.

Entretanto, o uso de gás não foi uma invenção de Adolf Hitler ou de seu braço direito, Heinrich Himmler. A criação dos nazistas da SS de segundo ou terceiro escalão foi aprovada pela cúpula, que, de fato, cobrava métodos não para suavizar a morte dos judeus, e sim para deixar os nazistas da SS menos abalados. Muitos militares matavam judeus, ciganos, homossexuais, comunistas, mas ficavam emocionalmente abatidos. O ódio aos judeus, supostos culpados da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial e pela crise da Alemanha, havia sido inculcado nos esquadrões da SS — daí terem uma justificativa para matá-los. Mesmo assim, aqueles que não eram sádicos, possivelmente a maioria, ficavam profundamente horrorizados com os assassinatos em massa. Isto preocupou Himmler.

Os historiadores têm procurado responder se a maioria do povo alemão sabia do Holocausto. O livro “Apoiando Hitler — Consentimento e Coerção na Alemanha Nazista” (Record, 518 páginas, tradução de Vitor Paolozzi), de Robert Gellately, conclui que, embora não se possa dizer que foram cúmplices (carrascos voluntários, no dizer de um historiador) da política do Estado, os alemães sabiam, sim, do Holocausto. Antony Beevor secunda Gellately — autor do livro mais equilibrado sobre a polêmica —, ao frisar que, “a princípio, a maioria dos civis não conseguia acreditar que os judeus estavam a ser gaseados em série. Mas havia tantos alemães envolvidos em vários aspectos da Solução Final e tantos a beneficiar da confiscação dos bens dos judeus, tanto do seus negócios como dos seus apartamentos, que uma grande minoria de alemães não tardou a ter uma boa percepção daquilo que estava a acontecer”.

Andrew Roberts relata que “ninguém foi sentenciado por se recusar a matar judeus; os oficiais arriscavam suas carreiras, e não suas vidas, quando se opunham a Hitler em termos de princípios militares. Eles podiam estar ‘apenas obedecendo ordens’, porém não o fizeram por bem fundamentado receio quanto às suas vidas”. O historiador britânico Ian Kershaw, autor da mais aclamada biografia do ditador nazista, “Hitler” (Companhia das Letras, 1160 páginas, tradução de Pedro Maia Soares), escreveu: “A estrada para Auschwitz foi construída pelo ódio, mas pavimentada com a indiferença”. Mas não apenas alemães “crucificaram” judeus. Poloneses, ucranianos e russos devotavam um ódio especial aos judeus. Stálin matou milhares de judeus.

O comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, é dissecado em vários livros, e ele próprio deixou memórias em geral sinceras, com algumas justificativas questionáveis. Höss não era, assim como Adolf Eichmann, um mero cumpridor de ordens, um burocrata sem iniciativa, um homem que só cumpria as leis do Estado. Era um ser participante, que contribuiu para acelerar a mortandade no campo de extermínio. Antony Beevor contrapõe: “Höss era um antigo soldado imperturbável e de meia-idade, que tinha conseguido subir na hierarquia do sistema dos campos de concentração sem nunca questionar uma ordem. Primo Levi não o via como ‘um monstro’ ou como ‘um sádico’, mas sim como ‘um canalha ordinário, estúpido, arrogante e palavroso’. Höss era completamente servil em relação aos superiores, sobretudo” Himmler.

Este excelente livro contra a história de como o nazismo matou cerca de 5 a 6 milhões de judeus e, sobretudo, revela a história do nazista Rudolf Höss e do homem que o prendeu, na Alemanha, o judeu Hanns Alexander. Foto: Editora Dom Quixote[/caption]

No campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau foram assassinados 1 milhão e 100 mil seres humanos, entre eles mais de 200 mil crianças. Mais de 90% eram judeus. A maioria morreu nas câmaras de gás. Soldados e oficiais da SS mataram milhares a tiros. Vários morreram de fome. No livro “Auschwitz — Os Nazis e a ‘Solução Final’” (Dom Quixote, 425 páginas, tradução de Clara Fonseca e Lídia Geer), Laurence Rees, historiador formado por Oxford e documentarista da BBC, além de contar a história geral de Auschwitz — citando também os outros campos da morte, Treblinka, Sobibor, Belzec, Chelmno e Majdanek —, relata a vida de pessoas comuns. Resgata a história de alguns que morreram e de outros que sobreviveram. Alguns sobreviventes disseram-lhe que Deus não esteve em Auschwitz e, por isso, tornaram-se ateus.

No seu excelente livro “A Segunda Guerra Mundial” (Bertrand, 1095 páginas, tradução de Fernanda Oliveira), o historiador inglês Antony Beevor registra que, em 1940, os nazistas transformaram um quartel de cavalaria oitocentista “em campo de prisioneiros” dirigido “pelas SS para albergar prisioneiros polacos. Este era conhecido como Auschwitz. Era aqui que os primeiros testes do Zyklon B tinham sido levados a cabo em setembro de 1941 em prisioneiros soviéticos e polacos. No final de 1941, começaram os trabalhos ali próximo, em Birkenau, conhecida como Auschwitz II. Duas casas rurais foram convertidas em câmaras de gás improvisadas, que começaram a ser usadas em março de 1942. Os massacres em escala significativa só começaram em maio, mas em outubro já era claro para o comandante das SS [no campo], Rudolf Höss, que as instalações era totalmente insuficientes e que os enterros em massa estavam a poluir o lençol freático. Durante o inverno, foi construído um sistema de câmaras de gás totalmente novo.” Beevor ressalva: “Embora tivessem sido efetuados testes com o Zyklon B em Auschwitz em setembro de 1941, o primeiro campo de extermínio com câmaras de gás apropriadas construído sob a direção de [Oswald] Pohl foi Belzec. O trabalho começou em novembro de 1941, dois meses antes da Conferência de Wannsee” (a que decidiu pela Solução Final, o extermínio em massa dos judeus).

Num livro de alta qualidade, “A Tempestade da Guerra — Uma Nova História da Segunda Guerra Mundial” (Record, 811 páginas, tradução de Joubert de Oliveira Brízida), o historiador britânico Andrew Roberts revela que “na biblioteca particular de Hitler existia um manual de bolso, de 1931, sobre gases venenosos que dedicava um capítulo ao ácido prússico asfixiante vendido com a marca Zyklon B. (...) O uso de Zyklon, que significa Ciclone, e o B, inicial de Blausäure (ácido prússico), segundo a intenção original de Rudolf Höss, comandante do campo de Auschwitz, era para ‘poupar’ um ‘banho de sangue’, com o que ele queria dizer membros da SS tendo de matar, individualmente, judeus e outros. (...) No entendimento de um historiador de Auschwitz, ‘o uso do Zyklon B suavizava o processo da matança’”.

Entretanto, o uso de gás não foi uma invenção de Adolf Hitler ou de seu braço direito, Heinrich Himmler. A criação dos nazistas da SS de segundo ou terceiro escalão foi aprovada pela cúpula, que, de fato, cobrava métodos não para suavizar a morte dos judeus, e sim para deixar os nazistas da SS menos abalados. Muitos militares matavam judeus, ciganos, homossexuais, comunistas, mas ficavam emocionalmente abatidos. O ódio aos judeus, supostos culpados da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial e pela crise da Alemanha, havia sido inculcado nos esquadrões da SS — daí terem uma justificativa para matá-los. Mesmo assim, aqueles que não eram sádicos, possivelmente a maioria, ficavam profundamente horrorizados com os assassinatos em massa. Isto preocupou Himmler.

Os historiadores têm procurado responder se a maioria do povo alemão sabia do Holocausto. O livro “Apoiando Hitler — Consentimento e Coerção na Alemanha Nazista” (Record, 518 páginas, tradução de Vitor Paolozzi), de Robert Gellately, conclui que, embora não se possa dizer que foram cúmplices (carrascos voluntários, no dizer de um historiador) da política do Estado, os alemães sabiam, sim, do Holocausto. Antony Beevor secunda Gellately — autor do livro mais equilibrado sobre a polêmica —, ao frisar que, “a princípio, a maioria dos civis não conseguia acreditar que os judeus estavam a ser gaseados em série. Mas havia tantos alemães envolvidos em vários aspectos da Solução Final e tantos a beneficiar da confiscação dos bens dos judeus, tanto do seus negócios como dos seus apartamentos, que uma grande minoria de alemães não tardou a ter uma boa percepção daquilo que estava a acontecer”.

Andrew Roberts relata que “ninguém foi sentenciado por se recusar a matar judeus; os oficiais arriscavam suas carreiras, e não suas vidas, quando se opunham a Hitler em termos de princípios militares. Eles podiam estar ‘apenas obedecendo ordens’, porém não o fizeram por bem fundamentado receio quanto às suas vidas”. O historiador britânico Ian Kershaw, autor da mais aclamada biografia do ditador nazista, “Hitler” (Companhia das Letras, 1160 páginas, tradução de Pedro Maia Soares), escreveu: “A estrada para Auschwitz foi construída pelo ódio, mas pavimentada com a indiferença”. Mas não apenas alemães “crucificaram” judeus. Poloneses, ucranianos e russos devotavam um ódio especial aos judeus. Stálin matou milhares de judeus.

O comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, é dissecado em vários livros, e ele próprio deixou memórias em geral sinceras, com algumas justificativas questionáveis. Höss não era, assim como Adolf Eichmann, um mero cumpridor de ordens, um burocrata sem iniciativa, um homem que só cumpria as leis do Estado. Era um ser participante, que contribuiu para acelerar a mortandade no campo de extermínio. Antony Beevor contrapõe: “Höss era um antigo soldado imperturbável e de meia-idade, que tinha conseguido subir na hierarquia do sistema dos campos de concentração sem nunca questionar uma ordem. Primo Levi não o via como ‘um monstro’ ou como ‘um sádico’, mas sim como ‘um canalha ordinário, estúpido, arrogante e palavroso’. Höss era completamente servil em relação aos superiores, sobretudo” Himmler.

“Eutanásia adulta”

O jornalista Thomas Harding, no livro “Hanns & Rudolf — O Judeu-Alemão e a Caçada ao Kommandant de Auschwitz” (Rocco, 302 páginas, tradução de Ângela Lobo), traça um perfil equilibrado de Rudolf Franz Ferdinand Höss. Hanns Hermann Alexander (1917-2006), o militar alemão a serviço da Inglaterra que capturou Höss, é tio de Harding. Este diz, de cara, que “Höss foi o primeiro nazista sênior a admitir ter cumprido ordens de Hitler e Himmler para a Solução Final”. Assim como Höss, Hanns nasceu na Alemanha. Porém, diferentemente do nazista, era judeu. O pai, o conceituado médico Alfred Alexander, era amigo do físico Albert Einstein, de políticos, escritores, compositores (Richard Strauss) e atores famosos (Marlene Dietrich e Max Pallenberg). A família estava inteiramente assimilada e nem era muito religiosa. Höss encantou-se com Hitler, ao ouvi-lo, em Munique, em 1922. Hitler havia criado, em 1919, o Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães, ao qual Höss se filiou. Em 1923, juntou-se a Martin Bormann para torturar e matar Walter Kadow, que havia pertencido aos Freikorps e, supostamente, traído um companheiro. Höss e Bormann foram presos. Para proteger o amigo, o primeiro assumiu a culpa e foi condenado pelo assassinato, em 1924, a dez anos de trabalhos forçados. Bormann pegou uma pena branda — um ano de prisão. Em 1928, aos 26 anos, Höss foi libertado. Era, então, antissemita. “Pessoalmente, nunca odiei os judeus, mas os vi como inimigos de nossa nação”, disse Höss. Em 1929, Himmler, nomeado por Hitler para chefiar sua guarda de segurança nacional, a SS, conversou demoradamente com Höss. Os dois tinham um interesse profundo por agricultura. Em 30 de janeiro de 1933, Hitler é nomeado chanceler pelo presidente Paul von Hindenburg. Na eleição, o Partido Nazista havia obtido 33% dos votos. Himmler, nomeado chefe da polícia política na Bavária, passou a prender e assassinar adversários. Já em março de 1933, Himmler criou o campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Primeiro campo de concentração da Alemanha, Dachau era um local para prisioneiros políticos, como comunistas e socialdemocratas. A SS deixou de ser a guarda de Hitler para se tornar, escreve Harding, “uma considerável organização e burocracia paramilitar”, com 200 mil integrantes, no final de 1933. Höss foi levado para Dachau como supervisor e, depois, comandante de companhia ou líder de bloco. O comandante era Theodor Eicke. No início, Höss ficou abalado com a crueldade com que os presos políticos eram tratados pelos nazistas. Depois, acostumou-se. Logo depois de assistir alguma cena de violência, ceava normalmente com a mulher e os filhos. Em 1938, foi transferido para o campo de Sachsenhausen e se tornou “responsável pela disciplina e as execuções”. Um amigo da SS, um oficial, deixou um comunista escapar e foi levado a um pelotão de fuzilamento. Depois de executado, Höss ainda deu um tiro em sua cabeça. Enquanto Höss progredia, a família de Hanns era perseguida pelos nazistas e teve de fugir para a Inglaterra. Perdeu seus bens. Hanns chegou na terra de Winston Churchill em junho de 1936, aos 19 anos. Na Inglaterra, Hanns e seu irmão gêmeo, Paul, que eram ricos na Alemanha, se tornaram pobres. Em abril de 1940, Himmler disse a Richard Glücks para convocar Höss. Este recebeu a incumbência de montar um campo de concentração na Silésia do Norte, na Polônia, nas proximidades da cidadezinha de Auschwitz (Oswiecim em polonês). Foi escolhido para comandante por ser “enérgico” e “eficiente”. Josef Kramer era seu ajudante. Os primeiros 728 detentos eram prisioneiros civis poloneses. Auschwitz não era, na altura, um campo de extermínio. Era um campo de concentração. “Por ordem de Eicke, Rudolf colocou sobre o portão um arco de ferro forjado com as palavras ‘Arbeit Macht Frei’ (O trabalho liberta).” No campo, Höss chamava os prisioneiros de “untermensch”, sub-humanos. A Fritz Hensel, irmão de sua mulher, Hedwig, ele disse: “Não são como você e eu. São diferentes. Não se comportam como seres humanos. Têm números nos braços. Estão aqui para morrer”. Em seguida, Höss se empenhou na construção de Birkenau, ou Auschwitz II, a cinco quilômetros de Auschwitz I. Himmler informou ao comandante do campo que pretendia “construir uma fábrica de borracha sintética [buna] perto de Birkenau para a enorme indústria química” I. G.-Farben-Konzern, “que teria mais de 10 mil trabalhadores” escravos. No livro “Heinrich Himmler — Uma Biografia” (Objetiva, 911 páginas, tradução de Angelika Elisabeth Köhnke, Christine Röhrig, Gabriele Ella Elisabeth Lipkau e Margit Sandra Bugs), o historiador alemão Peter Longerich assinala que “tanto a conveniente localização geográfica da cidade quanto a perspectiva de mão de obra barata dos prisioneiros favoreciam o local”. Em 1941, Höss “supervisionou a introdução do programa de ‘eutanásia’ adulta. (...) Os médicos do campo selecionaram os presos supostamente incapazes de sobreviver para matá-los com uma injeção”. Os nazistas aplicavam “uma injeção de fenol diretamente no coração, causando a morte imediata”. Ainda sem as câmaras de gás, “assim foram assassinados milhares de prisioneiros nos primeiros anos de Auschwitz”. Como Himmler era implacável com os oficiais que deixavam prisioneiros fugirem, “Höss”, relata Harding, “implementou uma política draconiana: para cada prisioneiro que tentasse escapar, os guardas escolheriam dez do mesmo barracão, que seriam levados aos porões do bloco 11 e deixados lá para morrer de fome. Em consequência disso, o número de presos que tentavam fugir de Auschwitz era baixo: apenas dois tentaram escapar em 1940, dezessete em 1941 e 173 em 1942”.Solução Final

Em junho de 1941, com a Operação Barbarossa, Hitler atacou a União Soviética. Num encontro com Höss, em 1941, Himmler teria dito: “O Führer ordenou a Solução Final da questão judaica, e nós, a SS, é que vamos colocá-la em prática”. Höss pode ter confundido a data, pois a ordem para liquidar todos os judeus teria sido dada na Conferência de Wannsee, em 1942. Como matar judeus em grandes quantidades, e não apenas com tiros e injeções? Karl Fritzch, assistente de Höss, contou ao chefe que havia colocado Zyklon granulado “numa pequena cela do bloco 11” e que, “minutos depois, os russos [soviéticos] haviam morrido”. Além de aprovar a ideia, Höss — e, até aquele momento, Hitler e Himmler não haviam sido notificados da experiência de Auschwitz — “sugeriu que mais prisioneiros podiam ser mortos se usassem o antigo crematório do outro lado dos blocos, adjacente à ‘villa’ onde morava. Seria também uma solução ‘in loco’ para o problema de dar fim aos corpos”. Em seguida, Höss patrocinou um teste maior, agora com 900 presos políticos soviéticos. “As pessoas foram empurradas para dentro do crematório e as portas foram trancadas. Um guarda da SS, usando máscara de gás, subiu pela lateral do prédio, jogou um pó por uma abertura no telhado e fechou-a rapidamente. Mesmo através das grossas paredes de concreto, [Josef] Paczynski [barbeiro polonês de Höss] ouviu uma gritaria terrível. Aos poucos, os gritos foram cessando. Uma hora depois os guardas abriram as portas”, escreve Harding. Todos estavam mortos. Hanns, na Inglaterra, muda o nome para Howard Hervey Alexander, se tornou soldado e lutou na Normandia, na França, contra os alemães. O outro “H”, Höss, trabalhava intensamente, como Senhor da Morte. “O primeiro trem carregado de judeus para Auschwitz chegou em janeiro de 1942.” Foram levados para a “Sala de Desinfecção”, onde, “dez minutos depois, todos os prisioneiros estavam mortos”. Os nazistas usaram o gás Zyklon B. Mais tarde, os sonderkommandos, judeus obrigados a servir aos nazistas, “arrancavam anéis e dentes de ouro dos cadáveres”. Depois, os corpos foram levados para os crematórios. “Entre 1940 e 1944”, relata Harding, “mais de 1,3 milhão de prisioneiros chegaram a Auschwitz. Desses 1,1 milhão morreram, sendo 1 milhão de judeus, 75 mil de etnia polonesa, 21 mil roma (ciganos) e 15 mil prisioneiros de guerra” soviéticos. Satisfeito, Himmler promoveu Höss a major. No campo, uma das estrelas era o médico Josef Mengele, que morreu afogado, em 1979, em Bertioga, em São Paulo. Höss permitia a corrupção em Auschwitz e ele mesmo assediou sexualmente a austríaca (não judia) Eleanor Hodys, que engravidou. O comandante do campo mandou um médico fazer o aborto. Ela estava com seis meses de gestação. Mas Himmler estava satisfeito: Auschwitz era “capaz de assassinar mais de 4 mil pessoas por dia”. Porém, como havia denúncias de corrupção, Höss acabou afastado e transferido para Sachsenhausen. Passou a trabalhar sob a chefia direta de Richard Glücks. Em maio de 1944, dada sua “eficiência”, estava de volta a Auschwitz, com o objetivo de comandar o extermínio dos judeus-húngaros. As seleções foram feitas pelos médicos Josef Mengele e Kritz Klein. A “Aktion Höss” exterminou mais de 400 mil judeus-húngaros. Em seguida, Höss assumiu a supervisão dos campos.Caçada a Höss

Em agosto de 1944, as Aliados criaram um banco de dados, o Registro Central de Criminosos de Guerra e Suspeitos contra a Segurança (Crowcass). Eram citados Hitler, Oswald Pohl e Hermann Göring. Höss era mencionado, mas não Richard Glücks, o médico Enno Lolling e Adolf Eichmann. Em 15 de abril de 1945, os soldados e oficias ingleses entraram no campo de concentração de Belsen e ficaram horrorizados com o estado dos prisioneiros. Os ingleses decidiram escolher 12 homens — quatro investigadores, quatro intérpretes e quatro assistentes — para encontrar e penalizar judicialmente os criminosos de guerra. Hanns, com o nome de Howard Hervey Alexander, foi um dos escolhidos para integrar a primeira equipe de investigação de crimes de guerra. Hanns ficou sob as ordens do tenente-coronel inglês Leo Glenn, atuando como intérprete. Um dos investigadores era Alfred James Fox. O primeiro a ser ouvido, Franz Hössler, havia sido subchefe de um subcampo de Auschwitz. “Todos no campo sabiam das câmaras de gás em Auschwitz”, admitiu Hössler. Hanns ficou chocado e irritado com as declarações do nazista, mas anotou tudo que ele falou organizada e corretamente. Fritz Klein, médico em Auschwitz, disse que participou das seleções de prisioneiros e relatou que as ordens para o Holocausto eram verbais. “Nunca protestei contra as pessoas serem mandadas para a câmara de gás”, declarou. Ante os depoimentos sobre o horror, sobre a brutalidade como eram tratadas até as crianças, Hanns tornou-se mais duro nos interrogatórios e jurou caçar Höss. Mesmo quando desautorizado, o jovem caçava nazistas. “Hanns foi um dos primeiros homens do Exército Britânico a caçar criminosos de guerra.” A revisão do depoimento de Josef Kramer, que, depois de vários depoimentos de guardas e prisioneiros, finalmente admitiu que tinha conhecimento das câmaras de gás em Auschwitz e que havia sido ajudante de Höss, foi feita por Hanns. Kramer e outros 44 integrantes da SS foram julgados em setembro de 1945, na Alemanha. Franz Hössler, Fritz Klein, Josef Kramer, Elisabeth Volkenrath e Irma Grese, condenados, foram enforcados em dezembro de 1945. [caption id="attachment_3784" align="alignright" width="305"] Hanns Alexander: a família do jovem judeu fugiu para a Inglaterra, para não morrer, e ele, que se tornou capitão do exército britânico, esteve no desembarque na Normandia e se tornou um eficiente caçador de nazistas. Foto: The Telegraph[/caption]

Todos os depoimentos sustentavam que Höss era o homem chave de Auschwitz. Por isso Hanns, agora promovido a capitão, com autoridade para investigar e prender nazistas, decidiu caçá-lo.

Informado por Himmler que “a luta tinha acabado” e que cada um deveria cuidar de si, Höss ficou chocado. O suicídio de seu chefe adorado o deixou prostrado. Mesmo assim, adotou o nome de Franz Lang, um marinheiro que havia morrido, e se escondeu.

Antes de descobrir o paradeiro de Höss, Hanns, integrante da Operação Palheiro, prendeu o nazista Gustav Simon, que havia deportado toda população judaica de Luxemburgo. “Dos 3.900 judeus de Luxemburgo pré-ocupação, 1.290 morreram no Holocausto”, anota Harding. A versão aceita é que Simon cometeu suicídio, mas há outra — de que Hanns e um grupo de partisans de Luxemburgo o teriam matado. “Hanns havia rastreado e prendido o primeiro criminoso de guerra importante”, escreve Harding.

Mas como localizar Höss? Sua mulher, Hedwig, que se recusava a prestar qualquer informação, apenas insistia que o marido estava “morto”. Em março de 1946, Hanns apareceu na cela de Hedwig e disse que um trem iria levar Klaus para a Sibéria e que “ela nunca mais o veria”. Com receio de perder o filho para os soviéticos, que eram cruéis, ela deu o endereço e o nome falso de Höss.

[caption id="attachment_3780" align="alignleft" width="305"]

Hanns Alexander: a família do jovem judeu fugiu para a Inglaterra, para não morrer, e ele, que se tornou capitão do exército britânico, esteve no desembarque na Normandia e se tornou um eficiente caçador de nazistas. Foto: The Telegraph[/caption]

Todos os depoimentos sustentavam que Höss era o homem chave de Auschwitz. Por isso Hanns, agora promovido a capitão, com autoridade para investigar e prender nazistas, decidiu caçá-lo.

Informado por Himmler que “a luta tinha acabado” e que cada um deveria cuidar de si, Höss ficou chocado. O suicídio de seu chefe adorado o deixou prostrado. Mesmo assim, adotou o nome de Franz Lang, um marinheiro que havia morrido, e se escondeu.

Antes de descobrir o paradeiro de Höss, Hanns, integrante da Operação Palheiro, prendeu o nazista Gustav Simon, que havia deportado toda população judaica de Luxemburgo. “Dos 3.900 judeus de Luxemburgo pré-ocupação, 1.290 morreram no Holocausto”, anota Harding. A versão aceita é que Simon cometeu suicídio, mas há outra — de que Hanns e um grupo de partisans de Luxemburgo o teriam matado. “Hanns havia rastreado e prendido o primeiro criminoso de guerra importante”, escreve Harding.

Mas como localizar Höss? Sua mulher, Hedwig, que se recusava a prestar qualquer informação, apenas insistia que o marido estava “morto”. Em março de 1946, Hanns apareceu na cela de Hedwig e disse que um trem iria levar Klaus para a Sibéria e que “ela nunca mais o veria”. Com receio de perder o filho para os soviéticos, que eram cruéis, ela deu o endereço e o nome falso de Höss.

[caption id="attachment_3780" align="alignleft" width="305"] Rudolf Höss, o comandante de Auschwtiz, admitiu que foi responsável pelo assassinato de pelo menos 2,5 milhões de pessoas, a maioria delas judias. Ele foi enforcado, em 1947, na Polônia. Foto: The Telegraph[/caption]

Hanns localizou Höss e enfiou uma pistola em sua boca e o médico que o acompanhava verificou se havia alguma pílula de cianureto. O comandante de Auschwitz negava que era Höss.

Hanns pediu a aliança de Höss, que disse: “Não posso, está presa no dedo há anos”. Hanns respondeu: “Não tem problema, vou cortar o seu dedo”. Pegou uma faca e aproximou-se do nazista da SS, que preferiu tirar o anel do dedo. Estavam gravados os nomes Rudolf e Hedwig.

“Quero Höss no meu carro em dez minutos — ileso”, disse Hanns aos seus companheiros. Entendendo a senha, os soldados ingleses deram uma surra em Höss.

Talvez por medo, Höss decidiu falar, deu detalhes sobre a Solução Final “e confessou ter coordenado a morte de 2 milhões de pessoas”. Noutro depoimento, aumentou a cifra para mais de 2,5 milhões de judeus e outros prisioneiros. Ao psicólogo Gustave Gilbert, disse, seca e friamente: “Sou inteiramente normal”. O psiquiatra Leo Goldensohn perguntou se tinha pesadelos, e Höss respondeu: “Não, não tenho essas fantasias”. Goldensohn concluiu que era um “psicopata amoral”.

O julgamento de Höss ocorreu em março de 1947, na Polônia. Mesmo admitindo que havia chefiado o assassínio de 2,5 milhões de judeus (além de ciganos, homossexuais e prisioneiros políticos e militares), defendeu-se: “Eu nunca maltratei um prisioneiro pessoalmente, e muito menos matei alguém”. E acrescentou: “Todas essas coisas aconteceram em Auschwitz e sou responsável por elas. Porque, conforme o regulamentos dos campos, o Kommandant é totalmente responsável por tudo o que ocorre em seu campo”. Não negou que havia “supervisionado a construção das câmaras de gás, os processos de seleção e os crematórios”, anota Harding. “E, como argumento crucial, disse que fora um erro, não porque o assassinato em massa fosse imoral ou monstruoso, e sim porque ‘foi a política de extermínio que atraiu o ódio do mundo inteiro para a Alemanha’.” Testemunhas garantiram que Höss “tinha controle de tudo o que acontecia no campo”. Ele foi enforcado em 16 de abril de 1947.

Em abril de 1946, Hanns conseguiu finalmente se tornar cidadão inglês e ele se casou com a jovem Ann.

Hanns nunca mais voltou à Alemanha e morreu em dezembro de 2006, aos 89 anos, na Inglaterra, a pátria que havia adotado em definitivo. O livro de Harding revelou uma história que poucos sabiam — a de Hanns, um dos primeiros caçadores de nazistas e, sobretudo, o homem que prendeu o cruel Höss.

Rudolf Höss, o comandante de Auschwtiz, admitiu que foi responsável pelo assassinato de pelo menos 2,5 milhões de pessoas, a maioria delas judias. Ele foi enforcado, em 1947, na Polônia. Foto: The Telegraph[/caption]

Hanns localizou Höss e enfiou uma pistola em sua boca e o médico que o acompanhava verificou se havia alguma pílula de cianureto. O comandante de Auschwitz negava que era Höss.

Hanns pediu a aliança de Höss, que disse: “Não posso, está presa no dedo há anos”. Hanns respondeu: “Não tem problema, vou cortar o seu dedo”. Pegou uma faca e aproximou-se do nazista da SS, que preferiu tirar o anel do dedo. Estavam gravados os nomes Rudolf e Hedwig.

“Quero Höss no meu carro em dez minutos — ileso”, disse Hanns aos seus companheiros. Entendendo a senha, os soldados ingleses deram uma surra em Höss.

Talvez por medo, Höss decidiu falar, deu detalhes sobre a Solução Final “e confessou ter coordenado a morte de 2 milhões de pessoas”. Noutro depoimento, aumentou a cifra para mais de 2,5 milhões de judeus e outros prisioneiros. Ao psicólogo Gustave Gilbert, disse, seca e friamente: “Sou inteiramente normal”. O psiquiatra Leo Goldensohn perguntou se tinha pesadelos, e Höss respondeu: “Não, não tenho essas fantasias”. Goldensohn concluiu que era um “psicopata amoral”.

O julgamento de Höss ocorreu em março de 1947, na Polônia. Mesmo admitindo que havia chefiado o assassínio de 2,5 milhões de judeus (além de ciganos, homossexuais e prisioneiros políticos e militares), defendeu-se: “Eu nunca maltratei um prisioneiro pessoalmente, e muito menos matei alguém”. E acrescentou: “Todas essas coisas aconteceram em Auschwitz e sou responsável por elas. Porque, conforme o regulamentos dos campos, o Kommandant é totalmente responsável por tudo o que ocorre em seu campo”. Não negou que havia “supervisionado a construção das câmaras de gás, os processos de seleção e os crematórios”, anota Harding. “E, como argumento crucial, disse que fora um erro, não porque o assassinato em massa fosse imoral ou monstruoso, e sim porque ‘foi a política de extermínio que atraiu o ódio do mundo inteiro para a Alemanha’.” Testemunhas garantiram que Höss “tinha controle de tudo o que acontecia no campo”. Ele foi enforcado em 16 de abril de 1947.

Em abril de 1946, Hanns conseguiu finalmente se tornar cidadão inglês e ele se casou com a jovem Ann.

Hanns nunca mais voltou à Alemanha e morreu em dezembro de 2006, aos 89 anos, na Inglaterra, a pátria que havia adotado em definitivo. O livro de Harding revelou uma história que poucos sabiam — a de Hanns, um dos primeiros caçadores de nazistas e, sobretudo, o homem que prendeu o cruel Höss.- “Holocausto — História dos Judeus da Europa Durante a Segunda Guerra Mundial” (Hucitec, 1022 páginas, tradução de Samuel Feldberg e Nancy Rozenchan), de Martin Gilbert. Supre, em parte, a lacuna de “A Destruição dos Judeus Europeus”, de Raul Hilberg, estranhamente inédito em português. - “Auschwitz — Os Nazis e a ‘Solução Final’” (Dom Quixote, 425 páginas, tradução de Clara Fonseca e Lídia Geer), de Laurence Rees. É um livro notável de um pesquisador competente e equilibrado. - “A Alemanha Nazista e os Judeus — Os Anos de Extermínio, 1939-1945” (Perspectiva, 840 páginas, tradução de Lyslei Nascimento, Josane Barbosa, Maria Clara Cescato e Fany Kon), de Saul Friedlander. Volume 2. Uma história ampla da perseguição e assassinato de judeus. Livro importante. - “Heinrich Himmler — Uma Biografia” (Objetiva, 911 páginas, tradução de Angelika Elisabeth Köhnke, Christine Röhrig, Gabriele Ella Elisabeth Lipkau e Margit Sandra Bugs), de Peter Longerich. Disparada, a melhor biografia de Himmler e, de quebra, uma brilhante história da Alemanha no século 20 (até 1945). - “A Segunda Guerra Mundial” (Bertrand, 1095 páginas, tradução de Fernanda Oliveira), de Antony Beevor. Neste livro, o historiador britânico mostra, com fartos dados, que a guerra foi de fato mundial e pode ter começado não na Europa, mas na Ásia. A crueldade japonesa surpreende. Os japoneses chegavam a comer americanos e outros prisioneiros como se fossem gado. - “A Tempestade da Guerra — Uma Nova História da Segunda Guerra Mundial” (Record, 811 páginas, tradução de Joubert de Oliveira Brízida), de Andrew Roberts. O historiador britânico mostra que o Holocausto, além de uma desumanidade, foi contraproducente para a economia alemã. Frisa o autor: “O Holocausto foi um erro militar, pois desviou meios ferroviários de monta e tropas SS, mas, sobretudo, porque privou a Alemanha de milhões de trabalhadores potencialmente produtivos e de prováveis soldados”. Confira resenha. - “Hitler” (Companhia das Letras, 1160 páginas, tradução de Pedro Maia Soares), de Ian Kershaw. Trata-se de uma edição condensada pelo historiador inglês. A edição integral saiu, em inglês e em espanhol, em dois volumes. É a mais ampla e perceptiva biografia do criador do nazismo. Kershaw é peremptório: o cabo austríaco que mesmerizou e levou os alemães à guerra morreu mesmo em 1945. E observa que, se cometeu erros, não era tolo nem maluco. - “Europa na Guerra — 1939-1945” (Record, 602 páginas, tradução de Victor Paolozzi), de Norman Davies. O livro faz um balanço excelente das principais publicações sobre a Segunda Guerra Mundial e comenta até obras literárias e filmes que tratam do assunto. Ele manda “O Resgate do Soldado Ryan” para o raio que o parta... E mostra quais filmes realmente examinam a guerra com mais precisão. Leia.

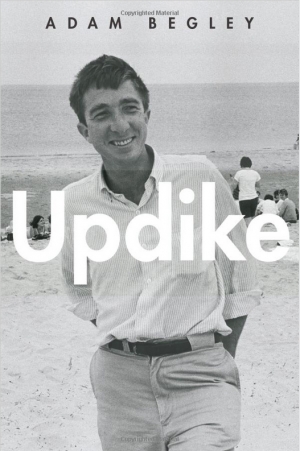

Adam Begley, filho do escritor Louis Begley, lança “Updike” (Harper USA, 576 páginas), a biografia do escritor americano John Updike, o Balzac da classe média americana. Orhan Pamuk elogiou o livro, no “New York Times”. Como o autor da série “Coelho” era prolífico, o Nobel turco disse que, lido o livro de Begley, sentiu vontade de sentar-se e escrever.

O motivo é simples: poucos autores escreveram tanto, e tão bem, quanto John Updike (1932-2009), mais conhecido pelos quatro livros (e mais um conto) sobre uma família de classe média americana — a chamada série “Coelho” (republicada no Brasil pela Companhia das Letras). “Corre, Coelho” e “O Coelho Está Rico” são romances do balacobaco. Suas memórias, “Consciência à Flor da Pele”, são tremendamente perspicazes. Ele conta, por exemplo, porque apoiou a guerra do Vietnã, fala de sua psoríase e de ter um neto negro. “Bem Perto da Costa” inclui algumas de suas críticas. Ele era admirador de Machado de Assis e Clarice Lispector.

Durante anos, fizesse calor ou frio, os leitores americanos tinham, todo ano, algum livro novo de Updike para ler, quase sempre com alta qualidade. Eram romances, contos, crítica literária e, sim, poesia. Andrés Hax, em texto publicado no “Clarín”, diz que o escritor tinha um alto poder de observação e sua prosa “celebrava o mundano quase que para santificá-lo”.

[relacionadas artigos="3692"]

Nascido na Pensilvânia, em 1932, Updike era filho único de um casal de trabalhadores. Sua mãe uma escritora menor que sabia incentivá-lo. Aos 15 anos, ele já falava em escrever para a “New Yorker”, uma das principais revistas americanas. Formado por Harvard e Oxford, apontado como aluno brilhante, logo estava escrevendo para a revista.

Depois do encanto com a “New Yorker”, para a qual continuou escrevendo, Updike decidiu se tornar escritor. Mudou-se com a mulher e a filha para uma cidadezinha ao norte de Boston e passou a vida inteira escrevendo e publicando livros. Ele vivia disso.

Begley mostra que Updike transformou suas vivências em ficção. Não uma mera transposição. Ele usou sua poderosa imaginação, não para embelezar ou caricaturizar aquilo que via — o cotidiano da classe média americana —, mas para entender e explicitar, por meio da literatura, a sociedade em que viveu. Marcel Proust e James Joyce eram os heróis literários de Updike, mas sua prosa realista não tinha tanto a ver com a dos autores de “Em Busca do Tempo Perdido” e “Ulysses”, sobre os quais escreveu tão bem. Não era apenas a linguagem do francês e do irlandês que interessavam ao autor de “Coelho Em Crise”. Ele apreciava o uso que os dois faziam de suas próprias histórias e das histórias de seus povos, países e cidades nas suas literaturas.

No “New York Times”, Louis Manad escreveu: “Updike quis fazer com o mundo da classe média da metade do século [certamente a segunda metade do século 20] o que Proust fez com a Belle Époque e Joyce com um só dia de 1904, em Dublin — e também o que Jane Austen fez com os proprietários de terras ingleses no tempo das guerras napoleônicas e Henry James com os endinheirados americanos expatriados vivendo na Europa nos fins do século 19”.

A criação literária mais importante de Updike é a série sobre Harry (Harold) Angstrom, o Coelho, iniciada em 1960 e concluída em 1990 (há um conto “finalizando” a história). Trata-se de uma história do século 20 americano — a partir de 1960 — recriada pela literatura. A história agrada a presidente Dilma Rousseff, uma leitora compulsiva tanto de Updike quanto de Philip Roth. Os romances contam a história de Harry da juventude, passando pelo casamento, até sua morte. O veículo japonês Corolla, que hoje encanta os brasileiros, é quase um personagem do livro.

Begley mostra que Updike tinha grande interesse pelo conto e pelo jornalismo cultural. Tinha uma curiosidade insaciável e escreveu, com mestria, sobre a prosa de Machado de Assis. Ele também apreciava o poeta e prosador “inglês” Jorge Luis Borges, “por acaso” nascido na Argentina. A biografia mostra que Updike era obcecado com seu trabalho, que revisava-o intensamente. Era um operário da literatura e das artes em geral.

Orhan Pamuk, perplexo com sua capacidade de escrever, com a quantidade raramente sacrificando a qualidade — as quedas eram mínimas —, pergunta: “Como pôde ser possível uma pessoa como Updike?” E tenta responder: “Lida esta convincente biografia, eu diria que Updike foi possível, em parte, porque viveu em um país grande e democrático como os Estados Unidos, com um público leitor, otimista, de classe média; e em parte por sua própria independência de espírito e individualismo rousseauniano. O livro provocou em mim o desejo de sentar-me em meu escritório e trabalhar mais duro e escrever”.

Andrés Hax diz que “Updike é um autor para descobrir e redescobrir. Com o passar dos anos, veremos se sua persona literária vai se agigantar ou se vai ficar menor. Por hora, é um modelo para qualquer escritor, por sua disciplina, sua ambição e beleza de sua escritura”. O tempo é mesmo o teste para os grandes autores, porque ninguém nasce Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe, Flaubert, Machado de Assis, Proust, Joyce e Thomas Mann. Mas tenho a impressão de que Updike ficará como uma espécie de Balzac da classe média americana. Só que mais refinado do que o francês e próximo, porém menos moralista, de Henry James.

Adam Begley, filho do escritor Louis Begley, lança “Updike” (Harper USA, 576 páginas), a biografia do escritor americano John Updike, o Balzac da classe média americana. Orhan Pamuk elogiou o livro, no “New York Times”. Como o autor da série “Coelho” era prolífico, o Nobel turco disse que, lido o livro de Begley, sentiu vontade de sentar-se e escrever.

O motivo é simples: poucos autores escreveram tanto, e tão bem, quanto John Updike (1932-2009), mais conhecido pelos quatro livros (e mais um conto) sobre uma família de classe média americana — a chamada série “Coelho” (republicada no Brasil pela Companhia das Letras). “Corre, Coelho” e “O Coelho Está Rico” são romances do balacobaco. Suas memórias, “Consciência à Flor da Pele”, são tremendamente perspicazes. Ele conta, por exemplo, porque apoiou a guerra do Vietnã, fala de sua psoríase e de ter um neto negro. “Bem Perto da Costa” inclui algumas de suas críticas. Ele era admirador de Machado de Assis e Clarice Lispector.

Durante anos, fizesse calor ou frio, os leitores americanos tinham, todo ano, algum livro novo de Updike para ler, quase sempre com alta qualidade. Eram romances, contos, crítica literária e, sim, poesia. Andrés Hax, em texto publicado no “Clarín”, diz que o escritor tinha um alto poder de observação e sua prosa “celebrava o mundano quase que para santificá-lo”.

[relacionadas artigos="3692"]

Nascido na Pensilvânia, em 1932, Updike era filho único de um casal de trabalhadores. Sua mãe uma escritora menor que sabia incentivá-lo. Aos 15 anos, ele já falava em escrever para a “New Yorker”, uma das principais revistas americanas. Formado por Harvard e Oxford, apontado como aluno brilhante, logo estava escrevendo para a revista.

Depois do encanto com a “New Yorker”, para a qual continuou escrevendo, Updike decidiu se tornar escritor. Mudou-se com a mulher e a filha para uma cidadezinha ao norte de Boston e passou a vida inteira escrevendo e publicando livros. Ele vivia disso.

Begley mostra que Updike transformou suas vivências em ficção. Não uma mera transposição. Ele usou sua poderosa imaginação, não para embelezar ou caricaturizar aquilo que via — o cotidiano da classe média americana —, mas para entender e explicitar, por meio da literatura, a sociedade em que viveu. Marcel Proust e James Joyce eram os heróis literários de Updike, mas sua prosa realista não tinha tanto a ver com a dos autores de “Em Busca do Tempo Perdido” e “Ulysses”, sobre os quais escreveu tão bem. Não era apenas a linguagem do francês e do irlandês que interessavam ao autor de “Coelho Em Crise”. Ele apreciava o uso que os dois faziam de suas próprias histórias e das histórias de seus povos, países e cidades nas suas literaturas.

No “New York Times”, Louis Manad escreveu: “Updike quis fazer com o mundo da classe média da metade do século [certamente a segunda metade do século 20] o que Proust fez com a Belle Époque e Joyce com um só dia de 1904, em Dublin — e também o que Jane Austen fez com os proprietários de terras ingleses no tempo das guerras napoleônicas e Henry James com os endinheirados americanos expatriados vivendo na Europa nos fins do século 19”.

A criação literária mais importante de Updike é a série sobre Harry (Harold) Angstrom, o Coelho, iniciada em 1960 e concluída em 1990 (há um conto “finalizando” a história). Trata-se de uma história do século 20 americano — a partir de 1960 — recriada pela literatura. A história agrada a presidente Dilma Rousseff, uma leitora compulsiva tanto de Updike quanto de Philip Roth. Os romances contam a história de Harry da juventude, passando pelo casamento, até sua morte. O veículo japonês Corolla, que hoje encanta os brasileiros, é quase um personagem do livro.

Begley mostra que Updike tinha grande interesse pelo conto e pelo jornalismo cultural. Tinha uma curiosidade insaciável e escreveu, com mestria, sobre a prosa de Machado de Assis. Ele também apreciava o poeta e prosador “inglês” Jorge Luis Borges, “por acaso” nascido na Argentina. A biografia mostra que Updike era obcecado com seu trabalho, que revisava-o intensamente. Era um operário da literatura e das artes em geral.

Orhan Pamuk, perplexo com sua capacidade de escrever, com a quantidade raramente sacrificando a qualidade — as quedas eram mínimas —, pergunta: “Como pôde ser possível uma pessoa como Updike?” E tenta responder: “Lida esta convincente biografia, eu diria que Updike foi possível, em parte, porque viveu em um país grande e democrático como os Estados Unidos, com um público leitor, otimista, de classe média; e em parte por sua própria independência de espírito e individualismo rousseauniano. O livro provocou em mim o desejo de sentar-me em meu escritório e trabalhar mais duro e escrever”.

Andrés Hax diz que “Updike é um autor para descobrir e redescobrir. Com o passar dos anos, veremos se sua persona literária vai se agigantar ou se vai ficar menor. Por hora, é um modelo para qualquer escritor, por sua disciplina, sua ambição e beleza de sua escritura”. O tempo é mesmo o teste para os grandes autores, porque ninguém nasce Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe, Flaubert, Machado de Assis, Proust, Joyce e Thomas Mann. Mas tenho a impressão de que Updike ficará como uma espécie de Balzac da classe média americana. Só que mais refinado do que o francês e próximo, porém menos moralista, de Henry James.

Os críticos mais reticentes à prosa de Updike são aqueles que também são reticentes aos Estados Unidos. Porque, de certo modo, Updike é um “biógrafo”, crítico e compreensivo, do modo de vida americano. A crítica certamente, ao não negar o capitalismo, não agrada os críticos de esquerda, dominantes nos cadernos culturais. Updike queria compreender criticamente, mas não destruir, não era um revolucionário. Era “apenas” um escritor

Fabiana Pulcineli é, disparada, a melhor repórter de política do “Pop”, embora nem sempre seja valorizada pela cúpula da redação. Às vezes, pode ser ranzinza, até cri-cri, mas é crítica e analisa os fatos com certa qualidade e, sobretudo, coragem. Numa redação que comporta-se como se tivesse medo, e que se omite diante dos fatos ocorridos no Estado, evitando a opinião, la Pulcineli é uma exceção. Na semana passada, comentou-se que Pulcineli estaria de saída do jornal e que participaria de uma campanha eleitoral. A informação não procede. Um dirigente do jornal garante que a jovem repórter permanece na redação e, supostamente, prestigiada. Como, não se sabe. Supostos “lamentos” de Fabiana no Twitter provocaram os comentários. De maneira enigmática, como se fosse uma Henry James do jornalismo, Pulcineli escreveu, poetando e citando: “É o tempo da travessia. E, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos”. Depois, acrescentou: “Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares” (atribuído a Fernando Pessoa, mas seria do professor Fernando Teixeira de Andrade.). As frases sugerem que se trata de alguém que está planejando mudar de ambiente, mas também podem ser resultado de insatisfações transitórias. Ou são belas frases colhidas na internet?

Autor de “Blackwater — A Ascensão do Exército Mercenário Mais Poderoso do Mundo”, Jeremy Scahill lança “Guerras Sujas — O Mundo É um Campo de Batalha” (Companhia das Letras, 840 páginas, tradução de Donaldson M. Garschagen). O jornalista exibe a ação do governo dos Estados Unidos contra o terror em vários países.

Leia sinopse fornecida pelo editora:

“Nesta história pouco convencional da Guerra ao Terror, o jornalista Jeremy Scahill busca o novo paradigma da política externa norte-americana: a luta longe dos campos de batalha declarados, por unidades que oficialmente não existem, em milhares de operações para as quais não há dados oficiais.

“Conduzindo o leitor por uma viagem vertiginosa do Afeganistão ao Paquistão, de Washington ao Iêmen e à Somália, do Reino Unido ao Iraque, na tentativa de entrevistar agentes secretos, mercenários, líderes de organizações terroristas e parentes de vítimas, Scahill revela vidas por trás das sombras e uma nova visão da guerra contemporânea a partir de histórias que um olhar desatento julgaria desconexas.

“Entrelaçando relatos que abrangem desde os primeiros dias do governo Bush até o segundo mandato de Obama, o autor nos apresenta os homens que comandam as operações mais secretas das forças armadas americanas e da CIA, histórias de participantes que passaram a vida incógnitos, alguns dos quais contribuíram com o livro sob a condição de não ter sua identidade revelada.

“O mundo sabe que a Equipe 6 dos Sea, Air, Land Teams (SEALS) e o Comando Conjunto de Operações Especiais (Joint Special Operations Command, JSOC) foram as unidades que mataram Osama Bin Laden. Este livro revelará missões até agora desconhecidas dessas mesmas forças, que nunca serão discutidas por políticos norte-americanos nem imortalizadas em filmes de Hollywood.”

Autor de “Blackwater — A Ascensão do Exército Mercenário Mais Poderoso do Mundo”, Jeremy Scahill lança “Guerras Sujas — O Mundo É um Campo de Batalha” (Companhia das Letras, 840 páginas, tradução de Donaldson M. Garschagen). O jornalista exibe a ação do governo dos Estados Unidos contra o terror em vários países.

Leia sinopse fornecida pelo editora:

“Nesta história pouco convencional da Guerra ao Terror, o jornalista Jeremy Scahill busca o novo paradigma da política externa norte-americana: a luta longe dos campos de batalha declarados, por unidades que oficialmente não existem, em milhares de operações para as quais não há dados oficiais.

“Conduzindo o leitor por uma viagem vertiginosa do Afeganistão ao Paquistão, de Washington ao Iêmen e à Somália, do Reino Unido ao Iraque, na tentativa de entrevistar agentes secretos, mercenários, líderes de organizações terroristas e parentes de vítimas, Scahill revela vidas por trás das sombras e uma nova visão da guerra contemporânea a partir de histórias que um olhar desatento julgaria desconexas.

“Entrelaçando relatos que abrangem desde os primeiros dias do governo Bush até o segundo mandato de Obama, o autor nos apresenta os homens que comandam as operações mais secretas das forças armadas americanas e da CIA, histórias de participantes que passaram a vida incógnitos, alguns dos quais contribuíram com o livro sob a condição de não ter sua identidade revelada.

“O mundo sabe que a Equipe 6 dos Sea, Air, Land Teams (SEALS) e o Comando Conjunto de Operações Especiais (Joint Special Operations Command, JSOC) foram as unidades que mataram Osama Bin Laden. Este livro revelará missões até agora desconhecidas dessas mesmas forças, que nunca serão discutidas por políticos norte-americanos nem imortalizadas em filmes de Hollywood.”

A juíza Aparecida Angélica Corrêa, da 1ª Vara Criminal do Fórum Regional de Pinheiros (São Paulo), condenou o jornalista Ricardo Boechat a seis meses e 16 dias de prisão. Mas o apresentador do “Jornal da Band” vai cumprir a pena em liberdade, fazendo trabalhos sociais. A Bandeirantes e o profissional informam que vão recorrer. A pena de fato parece pesada, dado o que aconteceu. O repórter da Rádio Bandeirantes Victor Boyadjian questionou, em 2011, a aposentadoria que o senador Roberto Requião recebe como ex-governador do Paraná — uma “excrescência legal”, lá no Sul —, e o político tomou seu gravador e apagou a gravação. O que também deveria ter sido criminalizado, mas não foi. Ao comentar o fato na Bandnews FM, Boechat disse que o peemedebista estava envolvido com corrupção e nepotismo — a origem do processo — e disse, aí com razão, que o gesto do senador feria a liberdade de imprensa.

Thiago Burigato O projeto de reformulação do Jornal Opção na internet conquistou o público, que cada vez mais acompanha seu conteúdo e compartilha seu material nas redes sociais. É o que revelam os dados do Google Analytics, que apontam um aumento nos acessos de cerca de 54% desde a estreia do portal, no final de abril deste ano. O Jornal Opção apostou na renovação estética e de conteúdo na internet, o que aliado a um trabalho diferenciado nas redes sociais começou a trazer resultados. No período compreendido entre os dias 27 de abril a 3 de maio, o portal obteve 238 mil visualizações, um avanço considerável. O consultor do Jornal Opção Carlos Willian Leite explica que os bons índices são reflexo do trabalho realizado pelo analista de T. I. Hugo Wantuil, que conseguiu tornar o acesso do leitor mais intuitivo, prezando pela agilidade e pela interatividade. Ele destaca, no entanto, que os resultados não seriam possíveis sem o trato devido nas redes sociais como o Facebook e o Twitter. “Quem ignora as redes sociais hoje em dia está fadado ao fracasso”, diz o consultor. Nada disso teria validade sem um conteúdo abrangente e de qualidade, frisa Carlos Willian: “Aquele que entra no site para ver determinado conteúdo acaba acessando diversos outros ao ver o que está relacionado. Ele vai além do motivo que o levou à página.” O reconhecimento do público ao trabalho desenvolvido pelo Jornal Opção extrapola as fronteiras de Goiás e mesmo do Brasil. Os dados do Google Analytics demonstram que pessoas residentes em Portugal, Estados Unidos e França representam parte significativa do tráfego do jornal. Dentro do país, as unidades federativas que mais acessam o portal, além de Goiás (34,3%), são São Paulo (18,29%), Minas Gerais (6,34%), Rio de Janeiro (6,31%) e Distrito Federal (5,96%). As cidades que mais visitam o site são todas capitais: Goiânia (GO), São Paulo (SP), Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG). Em Goiás, depois da capital, os maiores acessos são oriundos de Rio Verde e Anápolis.