Por Gyovana Carneiro

Foi um concerto que se impôs menos pela pirotecnia, embora ela estivesse lá, e mais pela densidade simbólica de cada escolha: repertório, idioma, corpo, imagem e silêncio

O reconhecimento, concedido no âmbito do Grammy Awards, não celebra apenas um álbum ao vivo. Celebra uma herança cultural que atravessa mais de seis décadas da música brasileira, e que, ainda hoje, se renova com força estética e simbólica

O que chamamos “história da música” costuma se fixar nas capitais e nos repertórios legitimados por instituições. No entanto, Goiás, em particular, sempre abrigou ambientes musicais vigorosos, sustentados por bandas, corais, práticas religiosas e sociabilidades culturais complexas

Encerrar um ano é sempre um gesto simbólico. Olhamos para trás, organizamos memórias, tentamos compreender o que se fecha e o que permanece. Talvez por isso Johann Sebastian Bach seja uma companhia tão adequada para este momento. Poucos artistas representam com tanta clareza o fim de um mundo, e, paradoxalmente, o alicerce de tantos outros.

Para o historiador da música Roland de Candé, a obra de Bach resume toda a história da música tal como ela podia ser compreendida em seu tempo: uma síntese impressionante da polifonia imitativa, do estilo concertante e do canto dramático, levados ao mais alto grau de perfeição. Bach não foi um compositor profético, no sentido de anunciar o futuro. Foi, antes, aquele que levou o Barroco até o limite máximo de sua realização e, justamente por isso, marcou o fim desse estilo.

Nascido em Eisenach, em 1685, Bach herdou não apenas um sobrenome, mas um ofício. Antes dele, os Bach já eram músicos municipais, organistas, violinistas, mestres de capela. A música, naquela família, não era um chamado excepcional, mas um saber transmitido de geração em geração. Órfão ainda criança, Johann Sebastian foi criado pelo irmão mais velho, Johann Christoph, organista, com quem aprendeu desde cedo a disciplina silenciosa do teclado e da escrita musical.

Aos quinze anos, ingressou na escola de São Miguel, em Lüneburg, onde conciliava estudo e canto coral. Já então revelava uma inquietação pouco comum: caminhava longas distâncias para ouvir organistas que admirava, absorvendo estilos, técnicas e linguagens que circulavam pela Europa. Essa curiosidade, quase obsessiva, seria uma marca permanente de sua música.

Bach viveu de sua arte. Trabalhou como organista, músico de corte, compositor e professor. Seus períodos mais estáveis foram aqueles ligados às cortes, especialmente em Köthen, onde pôde se dedicar intensamente à música instrumental e de câmara. Ainda assim, seu desejo mais profundo era escrever música sacra. Por isso, aceitou o posto de Kantor da Igreja de Santo Tomás, em Leipzig, um cargo que ia muito além da regência de um coro. O Kantor era o responsável pela música das principais igrejas da cidade, pela formação musical dos estudantes e pela composição de novas obras para o calendário litúrgico. Era, ao mesmo tempo, diretor musical, educador e compositor oficial.

Foi nesse período que nasceram algumas das obras mais monumentais da história da música: as grandes Paixões, centenas de cantatas, motetos e a imensa Missa em si menor. Paradoxalmente, enquanto sua produção atingia um nível de complexidade e profundidade raramente igualado, o mundo ao seu redor mudava. As ideias do Iluminismo avançavam, o Classicismo se afirmava, e a música de Bach passou a soar excessiva, densa, “antiga”. Pouco a pouco, ele foi sendo afastado da composição.

Nos últimos anos, quase cego, ditava partituras com a ajuda de Anna Magdalena, sua segunda esposa. Seus cadernos domésticos, simples, cotidianos, seriam decisivos para que a música de Bach atravessasse o tempo. Quando morreu, em 1750, ano que simbolicamente marca a transição do Barroco para o Classicismo, Bach era respeitado sobretudo como instrumentista virtuose, não como compositor. Muitas de suas obras foram esquecidas ou perdidas. Durante décadas, seu nome permaneceu restrito a círculos especializados.

A redescoberta só ocorreria em 1829, quando Felix Mendelssohn regeu, em Berlim, a Paixão segundo São Mateus. A partir desse gesto, iniciou-se um movimento de recuperação que transformaria Bach no que hoje reconhecemos como a base da música ocidental. Mozart estudou Bach. Beethoven estudou Bach. Chopin estudou Bach. Todos beberam dessa fonte.

Talvez o aspecto mais comovente de sua história seja este: Bach nunca soube que era um gênio. Não compôs para a fama, nem para o aplauso. Muitas de suas obras sequer trazem seu nome, mas apenas as iniciais S.D.G., abreviação de Soli Deo Gloria “Somente para a glória de Deus”. A música, para ele, era ofício, fé e responsabilidade. Não espetáculo.

Morreu pobre, cansado e quase esquecido. Mas deixou algo que atravessa séculos. Hoje, sua música está presente em salas de concerto, escolas, gravações, pesquisas acadêmicas e até no espaço, levada como símbolo da humanidade. Encerrar 2025 com Bach não é apenas um tributo. É um lembrete silencioso de que a verdadeira permanência nasce da profundidade, não da urgência.

Viva Bach. E que saibamos escutá-lo, também como quem aprende a escutar o tempo.

Sugerimos A Paixão segundo São Mateus BWV 244, de Johann Sebastian Bach, com legenda em português; duração: 2h43min18s; na Kölner Philharmonie(Colônia, Alemanha) com o Coro e Orquestra do Collegium Vocale Gent sob a regência do maestro Philippe Herreweghe, com os solistas: Christoph Prégardien – tenor (Evangelista); Dorothee Mields – soprano; Hana Blažíková – soprano; Damien Guillon – contratenor (alto); Robin Blaze – contratenor (alto); Colin Balzer – tenor; Hans Jörg Mammel – tenor; Matthew Brook – baixo; Stephen MacLeod – baixo e Tobias Berndt – baixo (Cristo).

A Paixão segundo São Mateus é um vasto afresco sonoro sobre o sofrimento humano, a fé e a compaixão. Nela, Bach transforma o relato bíblico em experiência musical de rara intensidade, alternando coros monumentais, árias de extrema delicadeza e o papel central do Evangelista, aqui interpretado com clareza narrativa e sensibilidade por Christoph Prégardien. A escuta com legendas em português permite acompanhar o texto e compreender como palavra e música se entrelaçam de forma inseparável, revelando por que esta obra permanece, séculos depois, como um dos cumes da criação artística do Ocidente.

Fique atento ao tom geral da interpretação: não há virtuosismo exibido, nem busca de efeito. Tudo está a serviço do texto e da obra. É exatamente esse espírito que Bach assinalava com as iniciais S.D.G.“Somente para a glória de Deus”.

Pianista sul-coreano, tornou-se conhecido mundialmente em 2022 ao vencer, aos 18 anos, o Concurso Internacional de Piano Van Cliburn

Como explicar que, em 2025, menos de 23% dos pianistas profissionais do mundo sejam mulheres?

A existência do Teatro Baccarelli é argumento vivo, concreto e incontornável sobre o papel do Estado no fomento à cultura e na redução das desigualdades

Bienal de Música Brasileira Contemporânea é um deles. Criada em 1975 por Edino Krieger e Myrian Dauelsberg, ela chega em 2025 à sua 26ª edição e celebra 50 anos ininterruptos de existência

Cada vez que sua música volta à cena, algo em nós se reergue, como se recordasse, com certa surpresa, que há uma brasilidade possível, erudita, refinada e, ao mesmo tempo, absolutamente nossa

Há algo de profundamente simbólico em ver uma ópera nascer em Belém, às margens do maior rio do planeta. Enquanto o mundo se reúne na COP-30 para discutir o futuro da Terra, o Theatro da Paz abre suas portas para uma criação que é mais que espetáculo, é um rito de conciliação entre arte e natureza.

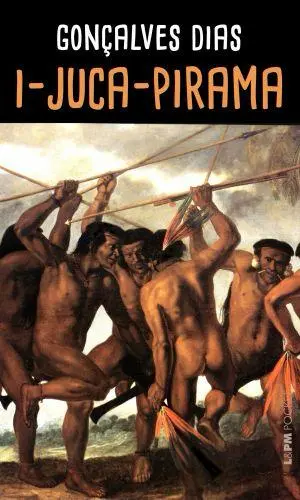

Baseada no poema I-Juca Pirama, de Gonçalves Dias, a nova ópera de Gilberto Gil, Aldo Brizzi e Paulo Coelho, intitulada I-Juca Pirama, Aquele que deve morrer, traz à cena um guerreiro tupi que canta diante da morte e um Brasil que tenta cantar diante do colapso ambiental. No palco, a voz do povo Huni kuin se une ao Coro Carlos Gomes e à Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, sob a regência do maestro e compositor italiano Brizzi.

O libreto de Coelho alterna tempos, o do mito e o da modernidade, fundindo o ritual indígena e a tragédia contemporânea: uma jornalista entrevista um “Juca” moderno entre cinzas e fumaça, e o que era canto de morte transforma-se em hino de resistência.

Antes da ópera, Gil surge em vídeo gravado na Amazônia, ao lado de Paulo Coelho, que encarna Gonçalves Dias como “Espírito da Terra”. A música composta em parceria com Brizzi é uma fusão de elementos afro-brasileiros, indígenas e eruditos.

A direção cênica busca a harmonia entre tradição e futuro: os figurinos, criados por Bu’ú Kennedy, artista Tukano do Alto Rio Negro, utilizam fibras naturais e pigmentos ancestrais; a renda da estreia será revertida em apoio às comunidades indígenas da Vila Dom Bosco, no Alto Rio Tiquié. Brizzi afirma:

É uma ópera popular no verdadeiro sentido da palavra,uma ópera para o tempo presente.

A ópera teve sua estreia em 10 de novembro de 2025, encerrando o XXIV Festival de Ópera do Theatro da Paz. Em cena, Jean William (I-Juca), Graça Reis, Irma Ferreira, Milla Franco e Josehr Santos conduziram o público por 75 minutos de música e mito, entre o som dos instrumentos e o rumor da floresta.

No poema de Gonçalves Dias, o velho Timbira termina dizendo: “Meninos, eu vi.”

E talvez nós também possamos dizer sobre uma arte que ainda ousa cantar diante da destruição, que escutamos, que revoluciona ao som de uma floresta que não se cala: “Meninos, eu vi.”

Para compreender a linguagem híbrida dessa nova criação, vamos recordar outra ópera de Gil & Brizzi, estreada em 2024 na Sala São Paulo: Amor Azul. Ali, Gilberto Gil interpreta Jayadeva/Vishnu, ao lado da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e do Coro Acadêmico da OSESP, sob regência de Brizzi. A obra propõe o encontro entre o canto popular e o canto lírico, entre os ritmos afro-brasileiros e o misticismo indiano, um diálogo entre a pulsação da Bahia e o sopro do Oriente.

No vídeo abaixo, fique atento ao eixo espiritual da obra: os timbres orquestrais, transparentes que envolvem a voz de Gil com uma aura meditativa; a percussão marca o chão brasileiro, enquanto os modos hindustânicos abrem um espaço de suspensão do tempo. Observe como a voz de Gil se move com naturalidade sobre o tecido sinfônico, não há contraste, mas convivência. A música cresce em ondas, com coros que lembram mantras e cordas que respiram como vento tropical. É o mesmo gesto estético que agora se renova em I-Juca Pirama: a fusão entre o popular e o sagrado, o erudito e o ancestral.

Leia mais: Livro infantojuvenil de Gyovana Carneiro, da UFG, conta a história do criador do piano

Nascido Salomão Borges Filho, em 10 de janeiro de 1952, Lô era o sexto de 11 irmãos

O dia 26 de outubro representa uma festa na música brasileira. Festa para um rei negro já entronizado na dimensão do infinito. Milton Nascimento completa 83 anos, se é que o tempo ainda se aplica a quem vive em outra frequência. Talvez Bituca, como é carinhosamente chamado pelos amigos, nem perceba a data com exatidão, imerso no universo silencioso em que as mentes vão se desligando do mundo racional. Mas cada ano de Milton no plano terreno é motivo de celebração, no Brasil e onde quer que sua voz tenha chegado.

Quando o país descobriu Milton, no palco de um festival em 1967, algo mudou para sempre. A música popular brasileira ganhou novos contornos, e o Brasil ganhou uma nova alma sonora. Bituca trouxe consigo um mundo: os trens de Minas transportando melodias impregnadas do lamento africano, do grito latino pela liberdade, do improviso do jazz, da harmonia da bossa nova e da solenidade barroca das igrejas mineiras. Tudo convivendo num mesmo sopro, numa mesma melodia.

A música de Milton é o Brasil visto de dentro. Uma travessia entre o sagrado e o cotidiano, entre o chão vermelho das Geraes e o infinito das estrelas. Sua voz, aguda, terna e andrógina é um instrumento em si, uma espécie de oráculo sonoro que parece vir de outro plano. Poucos artistas no mundo alcançaram essa comunhão entre o humano e o transcendente.

Milton cantou com todos e para todos. Dividiu a cena com gigantes como: Elis Regina, Gal Costa, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, mas seu território musical sempre foi intransponível. É uma geografia própria, de montanhas e nuvens, habitada por irmãos de fé: Fernando Brant, Márcio Borges, Beto Guedes, Wagner Tiso, Ronaldo Bastos, Lô Borges e Toninho Horta. Juntos, criaram o Clube da Esquina, um dos momentos mais luminosos da história da MPB, um manifesto poético sobre amizade, liberdade e pertencimento.

Hoje, quando o corpo já se curva ao peso do tempo e da doença, o espírito de Milton continua erguido em cada acorde de Travessia, em cada grito de Maria, Maria, em cada saudade de Cais. Ele se despediu dos palcos em 2022, diante de uma multidão emocionada no Mineirão, como quem encerra um ciclo e retorna à sua montanha interior. Mas o silêncio que se segue à sua voz não é vazio, é ressonância.

Milton Nascimento é a prova de que a música não se mede por notas, mas por presenças. A dele é uma das mais intensas que já habitaram a história do Brasil. Aos 83 anos, Milton Nascimento é memória viva de um país que ainda se descobre no espelho da própria canção.

E enquanto houver alguém que ouça “Canção da América” e sinta vontade de abraçar um amigo, Milton continuará existindo, não apenas como artista, mas como verbo: o verbo sentir.

Sugiro ouvir “Cais” é uma das obras mais simbólicas da estética de Milton. É uma canção que parece nascer do silêncio, um convite à escuta interior. A harmonia se move em ondas suaves, com acordes suspensos e transições inesperadas que sugerem a ideia de partida, travessia e retorno, temas recorrentes em sua obra.

Fique atento! Milton canta como quem medita. O timbre etéreo e o controle do vibrato criam uma sensação de transcendência; há um lirismo quase litúrgico. Observe os acordes abertos e as resoluções sutis, eles não buscam o repouso tonal tradicional, mas um equilíbrio flutuante, que espelha o sentido da palavra “cais”: o lugar entre terra e mar, segurança e viagem. O piano dialoga com o baixo e a bateria em textura mínima, mas profundamente expressiva. Cada nota tem peso emocional.

“Para quem quer se soltar, invento o cais...”

O verso inaugural já define a canção como metáfora da liberdade, do recomeço e do acolhimento. E quando ele canta, parece falar de todos nós: dos que partem, dos que ficam, dos que buscam um porto onde repousar a alma. Porque Milton não canta apenas notas: ele acende luzes. E cada vez que sua voz for ouvida, o Brasil se reencontra consigo mesmo, mais sensível, mais humano, mais inteiro.

Ouça “Cais” e deixe que a música de Milton te devolva o que o tempo não conseguiu levar.

Ao celebrar os 92 anos de Goiânia, em 24 de outubro, celebramos também o lugar que nos ensinou a ver e a ouvir, e que, tantas vezes, nos ensinou a sermos plateia um do outro

No Brasil, a música popular sempre teve um diálogo afetivo e inteligente com o universo das crianças

Marias do Brasil é mais do que um concerto. É um gesto simbólico de reparação que vem reconstruindo as biografias e repertórios de artistas negligenciadas pela história