Resultados do marcador: Luto na poesia

Um dos grandes poetas modernos dos Estados Unidos da América, John Ashbery, vinculado à “Escola de Nova York”, que despontou no cenário cultural nas décadas de 1950 e 1960, ao lado de nomes como Frank O’Hara, faleceu no domingo, 3, em sua residência, de causas naturais.

Bastante elogiado por críticos de grande estatura, como Harold Bloom, Ashbery ganhou o Pulitzer, em 1975, pelo livro “Self-Portrait in Convex Mirror”.

Abaixo, uma tradução de seu poema “A blessing in disguise”, feita por Adriano Scandolara, e publicada no site Escamandro em 1º de janeiro de 2014.

[caption id="attachment_104365" align="alignleft" width="300"] John Ashbery (1927 - 2017)[/caption]

John Ashbery (1927 - 2017)[/caption]

Um mal que vem para bem

Sim, eles estão vivos e podem ter essas cores, Mas eu, em minha alma, estou vivo também. Sinto que devo cantar e dançar, para dizer Isso de certo jeito, sabendo que você pode estar atraído por mim. E canto em meio ao desespero e o isolamento A chance de te conhecer, de cantar de mim O que é você. Você vê, Você me segura contra a luz de um modo Que nunca esperei ou suspeitei, talvez Porque você sempre me diz que eu sou você, E tenho razão. As grandes píceas rondam. Sou seu para morrer junto, desejar. Não posso jamais pensar em mim, eu desejo você Num quarto em que as cadeiras Estão com as costas viradas para a luz Infligida sobre a pedra e os caminhos, as árvores reais Que parecem brilhar para mim através das gelosias na sua direção. Se a luz selvagem deste dia de janeiro é real Eu me comprometo em ser-te verdadeiro, Você que não consigo mais parar de lembrar. Lembrar de perdoar. Lembrar de passar além de você, rumo ao dia Nas asas do segredo que você jamais saberá. Assumindo-me por mim mesmo, no caminho Que os contornos pasteis do dia me atribuíram. Prefiro “vocês” no plural, quero vocês Vocês devem vir até mim, todos dourados e pálidos Como o orvalho e o ar. E então me começa a vir esse sentimento de exaltação.A blessing in disguise

Yes, they are alive and can have those colors, But I, in my soul, am alive too. I feel I must sing and dance, to tell Of this in a way, that knowing you may be drawn to me. And I sing amid despair and isolation Of the chance to know you, to sing of me Which are you. You see, You hold me up to the light in a way I should never have expected, or suspected, perhaps Because you always tell me I am you, And right. The great spruces loom. I am yours to die with, to desire. I cannot ever think of me, I desire you For a room in which the chairs ever Have their backs turned to the light Inflicted on the stone and paths, the real trees That seem to shine at me through a lattice toward you. If the wild light of this January day is true I pledge me to be truthful unto you Whom I cannot ever stop remembering. Remembering to forgive. Remember to pass beyond you into the day On the wings of the secret you will never know. Taking me from myself, in the path Which the pastel girth of the day has assigned to me. I prefer “you” in the plural, I want “you” You must come to me, all golden and pale Like the dew and the air. And then I start getting this feeling of exaltation.

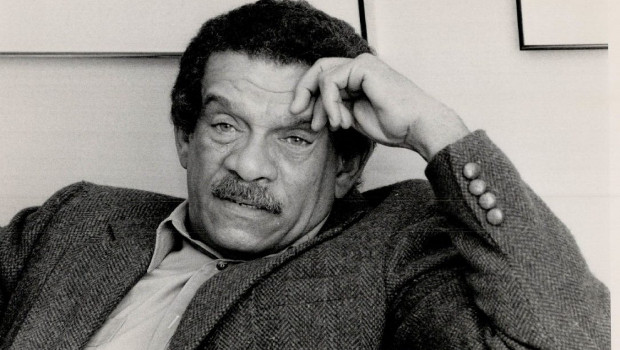

Morreu ontem, 17 de março de 2017, o poeta santa-lucense, tido como o maior poeta caribenho de todos os tempos e um dos maiores do século XX, Derek Walcott, contando então 87 anos. Walcott caracterizou-se por estabelecer em sua obra um diálogo transversal entre a tradição poética europeia e a caribenha. O maior exemplo deste diálogo está em seu livro "Omeros", publicado no Brasil pela Cia das Letras (1ª ed. 1994; 2ª ed. 2011), com tradução e prefácio de Paulo Vizioli. Àqueles que quiserem saber da importância de Walcott, sugiro que leiam o percuciente ensaio do poeta Joseph Brodsky, intitulado: "On Derek Walcott", publicado na The New York Review Of Books, em 10 de novembro de 1983. Abaixo, segue o canto primeiro do Capítulo 1 de "Omeros", em tradução de P. Vizioli. *** I “Foi assim que, num amanhecer, nós talhamos aquelas canoas.” Philoctete sorri para os turistas, que com suas máquinas fotográficas tentam tirar sua alma. “Logo que o vento traz a notícia para os laurier-cannelles, suas folhas se põem a tremer no instante em que o machado da luz do sol fere os cedros, porque podiam ver os machados em seus próprios olhos. O vento levanta as samambaias. Soam como o mar que alimenta a nós pescadores durante a vida inteira; e as samambaias se curvaram: Sim, as árvores têm que morrer! Assim, punhos premidos nos paletós — porque estava frio nas alturas — e a respiração fazendo plumas como a névoa, passamos o rum. Quando voltou, a bebida deu ânimo para a gente se tornar assassinos. Eu ergo o machado e rezo por força nas mãos, para ferir o primeiro cedro. O orvalho me enchia os olhos, mas atiro mais um rum branco. Então avançamos.” Por algum dinheiro extra, sob uma amendoeira marinha, ele lhes mostra uma cicatriz feita por uma âncora enferrujada, enrolando uma perna das calças com o lamento ascendente de uma concha. Ela ficou enrugada como a corola de um ouriço-cacheiro. Não explica a sua cura. “Tem coisas”, sorri, “que valem mais do que um dólar.” Desde que os altos loureiros tombaram, ele deixou que uma loquaz catarata derramasse o seu segredo do cimo do La Sorcière, deixou que o grito de acasalamento da pomba-do-mato passasse a sua nota aos tácitos montes azuis, cujos regatos tagarelas, ao levá-la para o mar, se tornam charcos preguiçosos, onde os claros peixinhos disparam e uma garça-real espreita os juncos com um grito rouco, enquanto fura e perfura a lama com um pé a se erguer. Depois o silêncio é serrado ao meio por uma libélula, e enguias assinam seus nomes pela areia clara do fundo, quando a aurora ilumina a memória do rio e ondas de samambaias enormes se agitam ao som do mar. Embora a fumaça esqueça a terra de onde ela ascende e urtigas guardem os buracos em que os loureiros morreram, um iguano ouve os machados, toldando cada lente sobre seu nome perdido, quando a ilha corcovada se chamava “Iounalao” — “Onde o iguano se encontra”. Mas, sem pressa, o iguano irá escalar o cordame das lianas num ano, sua barbela em leque, seus cotovelos nos quadris, sua cauda vagarosa a mover-se com a ilha. As vagens fendidas de seus olhos amadureceram numa pausa que durou séculos, que se ergueu com a fumaça dos arauaques até que uma nova raça desconhecida do lagarto se pôs a medir as árvores. Estas eram os seus pilares que tombaram, deixando um espaço azul para um Deus único onde antes os velhos deuses se postaram. Foi o primeiro deus uma gomeira. O gerador começou com um ganido; e um tubarão, de mandíbula enviesada, mandou lascas que voavam quais cavalas sobre as águas para dentro de ervas trêmulas. Agora desligam a serra, ainda quente e trepidante, para examinarem a ferida que fizera. Rasparam o seu musgo gangrenoso, depois arrancaram a ferida da rede de lianas que ainda a prendia a esta terra, e fizeram sinal com a cabeça. O gerador chicoteou de volta ao trabalho, e as lascas voaram mais depressa ainda, enquanto os dentes do tubarão roíam por igual. Eles cobriam os olhos ante o ninho estilhaçante. Agora, sobre as pastagens com bananeiras, a ilha levantava seus chifres. A aurora escoou por seus vales, o sangue se espalhou sobre os cedros, e o bosque inundou-se com a luz do sacrifício. Uma gomeira estalava. Suas folhas uma enorme lona que perdera o suporte central. O som rangente fez que os pescadores saltassem para trás, enquanto o mastro oblíquo se inclinava devagar sobre os leitos das samambaias; depois o chão tremeu em ondas sob os pés; depois as ondas passaram.

O poeta Herberto Helder morreu na segunda-feira, 23, ao 84 anos, em Cascais, de causas não relevadas pela família. Nascido no Funchal, em 1930, faleceu em sua casa. Isabel Coutinho, Hugo Pinto Santos, Isabel Lucas e Luís Migue Queirós, do jornal “Público”, publicaram um texto, “Morreu Herberto Helder, o poeta dos poetas”, no qual ouviram intelectuais sobre o bardo. “Era considerado por muitos o maior poeta português da segunda metade do século 20”, escrevem.

Em junho de 2014, Herberto Helder publicou o livro “A Morte Sem Mestre” (Porto Editora), considerado uma obra-prima. A obra esgotou-se imediatamente. “Servidões” saiu em 2013. “A Faca Não Corta o Fogo” é tido como o livro que o tornou “um caso de consenso crítico quase absoluto”, anotam os jornalistas.

O crítico António Guerreiro diz que “Herberto Helder foi um poeta poderoso, a sua obra foi um centro de atração e um horizonte em relação ao qual todos os seus contemporâneos tiveram de se situar. Como antes tinha acontecido com Fernando Pessoa, também houve um ‘efeito Herberto Helder’”.

O poeta Herberto Helder morreu na segunda-feira, 23, ao 84 anos, em Cascais, de causas não relevadas pela família. Nascido no Funchal, em 1930, faleceu em sua casa. Isabel Coutinho, Hugo Pinto Santos, Isabel Lucas e Luís Migue Queirós, do jornal “Público”, publicaram um texto, “Morreu Herberto Helder, o poeta dos poetas”, no qual ouviram intelectuais sobre o bardo. “Era considerado por muitos o maior poeta português da segunda metade do século 20”, escrevem.

Em junho de 2014, Herberto Helder publicou o livro “A Morte Sem Mestre” (Porto Editora), considerado uma obra-prima. A obra esgotou-se imediatamente. “Servidões” saiu em 2013. “A Faca Não Corta o Fogo” é tido como o livro que o tornou “um caso de consenso crítico quase absoluto”, anotam os jornalistas.

O crítico António Guerreiro diz que “Herberto Helder foi um poeta poderoso, a sua obra foi um centro de atração e um horizonte em relação ao qual todos os seus contemporâneos tiveram de se situar. Como antes tinha acontecido com Fernando Pessoa, também houve um ‘efeito Herberto Helder’”.

Maria Velho da Costa seguiu pela mesma seara: “Morreu o maior poeta português depois de Luís de Camões”. Note-se que a escritora o coloca acima de Fernando Pessoa. “A Morte Sem Mestre”, ressalta, “é um longo poema, belíssimo. Se as minhas palavras tivessem alguma influência, eu propunha um dia de luto nacional”. Basta saber, talvez, que os poetas estão de luto — assim como os leitores de Herberto Helder.

O poeta madeirense José Tolentino Mendonça, ouvido pelo “Público”, sublinhou que, “quando morre um poeta com a dimensão de Herberto Helder, o que sentimos é que não apenas morreu um poeta mas a poesia”.

José Tolentino Mendonça acrescentou que, no caso de um poeta como Herberto Helder, “o luto se torna insuportável e, ao mesmo tempo, este luto faz-nos perceber que Herberto Helder é imortal com a sua obra. Daqui a mil anos, se subsistir um falante de língua portuguesa a poesia de Herbert Helder subsistirá”.

O trecho de um poema do livro “A Colher na Boca”, de 1961, vem à memória de José Mendonça Tolentino quando se lembra dos versos de Herberto Helder: “Não sei como dizer-te que a minha voz te procura”.

Há uma certa “insularidade” na poesia de Herberto Helder, afirma José Mendonça Tolentino. A insularidade “está talvez mergulhada a muitas léguas de profundidade do que é essa palavra. Não é uma dimensão muito explícita, mas ler Herbert Helder na Ilha da Madeira tem uma ressonância e uma vitalidade que não se esquece. Quando se ouvia Herberto Helder falar, mesmo muitos anos depois de ter saído da ilha, continuava com a pronúncia de um habitante do Funchal. Era um funchalense claramente identificável. E isso era uma nota afetiva de grande impacto”.

O crítico e poeta Pedro Mexia, ouvido pela agência Lusa, frisa que “o lugar de Herbert Helder na literatura portuguesa equivalerá ao de Fernando Pessoa na primeira metade do século 20”. Isto, destaca, “se começou a dizer há pouco tempo e se tornará, com o tempo uma coisa pacífica, sem prejuízo dos grandes poetas da geração dele que houve em Portugal”.

Herberto Helder não quis receber o Prêmio Pessoa, em 1994, um dos mais importantes de Portugal. O poeta sugeriu que o entregasse a outro escritor.

Poemas de Herberto Helder

Sobre um Poema

Um poema cresce inseguramente

na confusão da carne,

sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto,

talvez como sangue

ou sombra de sangue pelos canais do ser.

Fora existe o mundo. Fora, a esplêndida violência

ou os bagos de uva de onde nascem

as raízes minúsculas do sol.

Fora, os corpos genuínos e inalteráveis

do nosso amor,

os rios, a grande paz exterior das coisas,

as folhas dormindo o silêncio,

as sementes à beira do vento,

- a hora teatral da posse.

E o poema cresce tomando tudo em seu regaço.

E já nenhum poder destrói o poema.

Insustentável, único,

invade as órbitas, a face amorfa das paredes,

a miséria dos minutos,

a força sustida das coisas,

a redonda e livre harmonia do mundo.

- Em baixo o instrumento perplexo ignora

a espinha do mistério.

- E o poema faz-se contra o tempo e a carne.

As musas cegas

V

Esta linguagem é pura. No meio está uma fogueira

e a eternidade das mãos.

Esta linguagem é colocada e extrema e cobre, com suas

lâmpadas, todas as coisas.

As coisas que são uma só no plural dos nomes.

- E nós estamos dentro, subtis, e tensos

na música.

Esta linguagem era o disposto verão das musas,

o meu único verão.

A profundidade das águas onde uma mulher

mergulha os dedos, e morre.

Onde ela ressuscita indefinidamente.

- Porque uma mulher toma-me

em suas mãos livres e faz de mim

um dardo que atira. - Sou amado,

multiplicado, difundido. Estou secreto, secreto-

e doado às coisas mínimas.

Na treva de uma carne batida como um búzio

pelas cítaras, sou uma onda.

Escorre minha vida imemorial pelos meandros

cegos. Sou esperado contra essas veias soturnas, no meio

dos ossos quentes. Dizem o meu nome: Torre.

E de repente eu sou uma torre queimada

pelos relâmpagos. Dizem: ele é uma palavra.

E chega o verão, e eu sou exactamente uma Palavra.

- Porque me amam até se despedaçarem todas as portas,

e por detrás de tudo, num lugar muito puro,

todas as coisas se unirem numa espécie de forte silêncio.

Essa mulher cercou-me com as duas mãos.

Vou entrando no seu tempo com essa cor de sangue,

acendo-lhe as falangetas,

faço um ruído tombado na harmonia das vísceras.

Seu rosto indica que vou brilhar perpetuamente.

Sou eterno, amado, análogo.

Destruo as coisas.

Toda a água descendo é fria, fria.

Os veios que escorrem são a imensa lembrança. Os velozes

sóis que se quebram entre os dedos,

as pedras caídas sobre as partes mais trêmulas

da carne,

tudo o que é úmido, e quente, e fecundo,

e terrivelmente belo

- não é nada que se diga com um nome.

Sou eu, uma ardente confusão de estrela e musgo.

E eu, que levo uma cegueira completa e perfeita, acendo

lírio a lírio todo o sangue interior,

e a vida que se toca de uma escoada

recordação.

Toda a juventude é vingativa.

Deita-se, adormece, sonha alto as coisas da loucura.

Um dia acorda com toda a ciência, e canta

ou o mês antigo dos mitos, ou a cor que sobe

pelos frutos,

ou a lenta iluminação da morte como espírito

nas paisagens de uma inspiração.

A mulher pega nessa pedra tão jovem,

e atira-a para o espaço.

Sou amado. - E é uma pedra celeste.

Há gente assim, tão pura. Recolhe-se com a candeia

de uma pessoa. Pensa, esgota-se, nutre-se

desse quente silêncio.

Há gente que se apossa da loucura, e morre, e vive.

Depois levanta-se com os olhos imensos

e incendeia as casas, grita abertamente as giestas,

aniquila o mundo com o seu silêncio apaixonado.

Amam-me; multiplicam-me.

Só assim eu sou eterno.

Em silêncio descobri essa cidade no mapa

Em silêncio descobri essa cidade no mapa

a toda a velocidade: gota

sombria. Descobri as poeiras que batiam

como peixes no sangue.

A toda a velocidade, em silêncio, no mapa -

como se descobre uma letra

de outra cor no meio das folhas,

estremecendo nos olmos, em silêncio. Gota

sombria num girassol. -

essa letra, essa cidade em silêncio,

batendo como sangue.

Era a minha cidade ao norte do mapa,

numa velocidade chamada

mundo sombrio. Seus peixes estremeciam

como letras no alto das folhas,

poeiras de outra cor: girassol que se descobre

como uma gota no mundo.

Descobri essa cidade, aplainando tábuas

lentas como rosas vigiadas

pelas letras dos espinhos. Era em silêncio

como uma gota

de seiva lenta numa tábua aplainada.

Descobri que tinha asas como uma pêra

que desce. E a essa velocidade

voava para mim aquela cidade do mapa.

Eu batia como os peixes batendo

dentro do sangue - peixes

em silêncio, cheios de folhas. Eu escrevia,

aplainando na tábua

todo o meu silêncio. E a seiva

sombria vinha escorrendo do mapa

desse girassol, no mapa

do mundo. Na sombra do sangue, estremecendo

como as letras nas folhas

de outra cor.

Cidade que aperto, batendo as asas - ela -

no ar do mapa. E que aperto

contra quanto, estremecendo em mim com folhas,

escrevo no mundo.

Que aperto com o amor sombrio contra

mim: peixes de grande velocidade,

letra monumental descoberta entre poeiras.

E que eu amo lentamente até ao fim

da tábua por onde escorre

em silêncio aplainado noutra cor:

como uma pêra voando,

um girassol do mundo.

Seis poemas de Herberto Helder

O “Público” selecionou seis poemas decisivos de Herberto Helder. A seleção foi feita pelo coordenador editorial da Editora Assírio & Alvim, Vasco David, e pelos críticos do jornal português António Guerreiro e Hugo Pinto Santos. Eles usaram como base o livro “Poemas Completos” (Porto Editora, de 2014).

AOS AMIGOS

Amo devagar os amigos que são tristes com cinco dedos de cada lado.

Os amigos que enlouquecem e estão sentados, fechando os olhos,

com os livros atrás a arder para toda a eternidade.

Não os chamo, e eles voltam-se profundamente

dentro do fogo.

— Temos um talento doloroso e obscuro.

Construímos um lugar de silêncio.

De paixão.

de Lugar (Escolha de Vasco David’)

alguém salgado porventura

te

toca

entre as omoplatas,

alguém algures sopra quente nos ouvidos,

e te apressa, enquanto corres

algumas braças acima

do chão fluido, leva-te a luz e subleva,

tão aturdidos dedos e sopros,

até ao recôndito,

alguma vez te tocaram nas têmporas e nos testículos, alto,

baixo,

com mais mão de sangue e abrasadura,

e te cruzaram nesse furor,

e criaram, com bafo

ardido, ásperos sais nos dedos, e te levaram,

a luz corrente lavrando o mundo,

cerrado e duro e doloroso, acaso

sabias

a que domínios e plenitudes idiomáticas

de íngremes ritmos, que buraco negro,

na labareda radioactiva,

bic cristal preta onde atrás raia às vezes

um pouco de urânio escrito

de A Faca não Corta o Fogo (Escolha de Vasco David’)

BICICLETA

Lá vai a bicicleta do poeta em direcção

ao símbolo, por um dia de verão

exemplar. De pulmões às costas e bico

no ar, o poeta pernalta dá à pata

nos pedais. Uma grande memória, os sinais

dos dias sobrenaturais e a história

secreta da bicicleta. O símbolo é simples.

Os êmbolos do coração ao ritmo dos pedais —

lá vai o poeta em direcção aos seus

sinais. Dá à pata

como os outros animais.

O sol é branco, as flores legítimas, o amor

confuso. A vida é para sempre tenebrosa.

Entre as rimas e o suor, aparece e des

aparece uma rosa. No dia de verão,

violenta, a fantasia esquece. Entre

o nascimento e a morte, o movimento da rosa floresce

sabiamente. E a bicicleta ultrapassa

o milagre. O poeta aperta o volante e derrapa

no instante da graça.

De pulmões às costas, a vida é para sempre

tenebrosa. A pata do poeta

mal ousa agora pedalar. No meio do ar

distrai-se a flor perdida. A vida é curta.

Puta de vida subdesenvolvida.

O bico do poeta corre os pontos cardeais.

O sol é branco, o campo plano, a morte

certa. Não há sombra de sinais.

E o poeta dá à pata como os outros animais.

Se a noite cai agora sobre a rosa passada,

e o dia de verão se recolhe

ao seu nada, e a única direcção é a própria noite

achada? De pulmões às costas, a vida

é tenebrosa. Morte é transfiguração,

pela imagem de uma rosa. E o poeta pernalta

de rosa interior dá à pata nos pedais

da confusão do amor.

Pela noite secreta dos caminhos iguais,

o poeta dá à pata como os outros animais.

Se o sul é para trás e o norte é para o lado,

é para sempre a morte.

Agarrado ao volante e pulmões às costas

como um pneu furado,

o poeta pedala o coração transfigurado.

Na memória mais antiga a direcção da morte

é a mesma do amor. E o poeta,

afinal mais mortal do que os outros animais,

dá à pata nos pedais para um verão interior.

de Cinco Canções Lunares (Escolha de Hugo Pinto Santos)

que eu aprenda tudo desde a morte,

mas não me chamem por um nome nem pelo uso das coisas,

colher, roupa, caneta,

roupa intensa com a respiração dentro dela,

e a tua mão sangra na minha,

brilha inteira se um pouco da minha mão sangra e brilha,

no toque entre os olhos,

na boca,

na rescrita de cada coisa já escrita nas entrelinhas das coisas,

fiat cantus! e faça-se o canto esdrúxulo que regula a terra,

o canto comum-de-dois,

o inexaurível,

o quanto se trabalha para que a noite apareça,

e à noite se vê a luz que desaparece na mesa,

chama-me pelo teu nome, troca-me,

toca-me

na boca sem idioma,

já te não chamaste nunca,

já estás pronta,

já és toda

de A Faca não Corta o Fogo (Escolha de Hugo Pinto Santos)

li algures que os gregos antigos não escreviam necrológios,

quando alguém morria perguntavam apenas:

tinha paixão?

quando alguém morre também eu quero saber da qualidade da sua paixão:

se tinha paixão pelas coisas gerais,

água,

música,

pelo talento de algumas palavras para se moverem no caos,

pelo corpo salvo dos seus precipícios com destino à glória,

paixão pela paixão,

tinha?

e então indago de mim se eu próprio tenho paixão,

se posso morrer gregamente,

que paixão?

os grandes animais selvagens extinguem-se na terra,

os grandes poemas desaparecem nas grandes línguas que desaparecem,

homens e mulheres perdem a aura

na usura,

na política,

no comércio,

na indústria,

dedos conexos, há dedos que se inspiram nos objectos à espera,

trémulos objectos entrando e saindo

dos dez tão poucos dedos para tantos

objectos do mundo

¿e o que há assim no mundo que responda à pergunta grega,

pode manter-se a paixão com fruta comida ainda viva,

e fazer depois com sal grosso uma canção curtida pelas cicatrizes,

palavra soprada a que forno com que fôlego,

que alguém perguntasse: tinha paixão?

afastem de mim a pimenta-do-reino, o gengibre, o cravo-da-índia,

ponham muito alto a música e que eu dance,

fluido, infindável,

apanhado por toda a luz antiga e moderna,

os cegos, os temperados, ah não, que ao menos me encontrasse a paixão e eu me perdesse nela,

a paixão grega

Maria Velho da Costa seguiu pela mesma seara: “Morreu o maior poeta português depois de Luís de Camões”. Note-se que a escritora o coloca acima de Fernando Pessoa. “A Morte Sem Mestre”, ressalta, “é um longo poema, belíssimo. Se as minhas palavras tivessem alguma influência, eu propunha um dia de luto nacional”. Basta saber, talvez, que os poetas estão de luto — assim como os leitores de Herberto Helder.

O poeta madeirense José Tolentino Mendonça, ouvido pelo “Público”, sublinhou que, “quando morre um poeta com a dimensão de Herberto Helder, o que sentimos é que não apenas morreu um poeta mas a poesia”.

José Tolentino Mendonça acrescentou que, no caso de um poeta como Herberto Helder, “o luto se torna insuportável e, ao mesmo tempo, este luto faz-nos perceber que Herberto Helder é imortal com a sua obra. Daqui a mil anos, se subsistir um falante de língua portuguesa a poesia de Herbert Helder subsistirá”.

O trecho de um poema do livro “A Colher na Boca”, de 1961, vem à memória de José Mendonça Tolentino quando se lembra dos versos de Herberto Helder: “Não sei como dizer-te que a minha voz te procura”.

Há uma certa “insularidade” na poesia de Herberto Helder, afirma José Mendonça Tolentino. A insularidade “está talvez mergulhada a muitas léguas de profundidade do que é essa palavra. Não é uma dimensão muito explícita, mas ler Herbert Helder na Ilha da Madeira tem uma ressonância e uma vitalidade que não se esquece. Quando se ouvia Herberto Helder falar, mesmo muitos anos depois de ter saído da ilha, continuava com a pronúncia de um habitante do Funchal. Era um funchalense claramente identificável. E isso era uma nota afetiva de grande impacto”.

O crítico e poeta Pedro Mexia, ouvido pela agência Lusa, frisa que “o lugar de Herbert Helder na literatura portuguesa equivalerá ao de Fernando Pessoa na primeira metade do século 20”. Isto, destaca, “se começou a dizer há pouco tempo e se tornará, com o tempo uma coisa pacífica, sem prejuízo dos grandes poetas da geração dele que houve em Portugal”.

Herberto Helder não quis receber o Prêmio Pessoa, em 1994, um dos mais importantes de Portugal. O poeta sugeriu que o entregasse a outro escritor.

Poemas de Herberto Helder

Sobre um Poema

Um poema cresce inseguramente

na confusão da carne,

sobe ainda sem palavras, só ferocidade e gosto,

talvez como sangue

ou sombra de sangue pelos canais do ser.

Fora existe o mundo. Fora, a esplêndida violência

ou os bagos de uva de onde nascem

as raízes minúsculas do sol.

Fora, os corpos genuínos e inalteráveis

do nosso amor,

os rios, a grande paz exterior das coisas,

as folhas dormindo o silêncio,

as sementes à beira do vento,

- a hora teatral da posse.

E o poema cresce tomando tudo em seu regaço.

E já nenhum poder destrói o poema.

Insustentável, único,

invade as órbitas, a face amorfa das paredes,

a miséria dos minutos,

a força sustida das coisas,

a redonda e livre harmonia do mundo.

- Em baixo o instrumento perplexo ignora

a espinha do mistério.

- E o poema faz-se contra o tempo e a carne.

As musas cegas

V

Esta linguagem é pura. No meio está uma fogueira

e a eternidade das mãos.

Esta linguagem é colocada e extrema e cobre, com suas

lâmpadas, todas as coisas.

As coisas que são uma só no plural dos nomes.

- E nós estamos dentro, subtis, e tensos

na música.

Esta linguagem era o disposto verão das musas,

o meu único verão.

A profundidade das águas onde uma mulher

mergulha os dedos, e morre.

Onde ela ressuscita indefinidamente.

- Porque uma mulher toma-me

em suas mãos livres e faz de mim

um dardo que atira. - Sou amado,

multiplicado, difundido. Estou secreto, secreto-

e doado às coisas mínimas.

Na treva de uma carne batida como um búzio

pelas cítaras, sou uma onda.

Escorre minha vida imemorial pelos meandros

cegos. Sou esperado contra essas veias soturnas, no meio

dos ossos quentes. Dizem o meu nome: Torre.

E de repente eu sou uma torre queimada

pelos relâmpagos. Dizem: ele é uma palavra.

E chega o verão, e eu sou exactamente uma Palavra.

- Porque me amam até se despedaçarem todas as portas,

e por detrás de tudo, num lugar muito puro,

todas as coisas se unirem numa espécie de forte silêncio.

Essa mulher cercou-me com as duas mãos.

Vou entrando no seu tempo com essa cor de sangue,

acendo-lhe as falangetas,

faço um ruído tombado na harmonia das vísceras.

Seu rosto indica que vou brilhar perpetuamente.

Sou eterno, amado, análogo.

Destruo as coisas.

Toda a água descendo é fria, fria.

Os veios que escorrem são a imensa lembrança. Os velozes

sóis que se quebram entre os dedos,

as pedras caídas sobre as partes mais trêmulas

da carne,

tudo o que é úmido, e quente, e fecundo,

e terrivelmente belo

- não é nada que se diga com um nome.

Sou eu, uma ardente confusão de estrela e musgo.

E eu, que levo uma cegueira completa e perfeita, acendo

lírio a lírio todo o sangue interior,

e a vida que se toca de uma escoada

recordação.

Toda a juventude é vingativa.

Deita-se, adormece, sonha alto as coisas da loucura.

Um dia acorda com toda a ciência, e canta

ou o mês antigo dos mitos, ou a cor que sobe

pelos frutos,

ou a lenta iluminação da morte como espírito

nas paisagens de uma inspiração.

A mulher pega nessa pedra tão jovem,

e atira-a para o espaço.

Sou amado. - E é uma pedra celeste.

Há gente assim, tão pura. Recolhe-se com a candeia

de uma pessoa. Pensa, esgota-se, nutre-se

desse quente silêncio.

Há gente que se apossa da loucura, e morre, e vive.

Depois levanta-se com os olhos imensos

e incendeia as casas, grita abertamente as giestas,

aniquila o mundo com o seu silêncio apaixonado.

Amam-me; multiplicam-me.

Só assim eu sou eterno.

Em silêncio descobri essa cidade no mapa

Em silêncio descobri essa cidade no mapa

a toda a velocidade: gota

sombria. Descobri as poeiras que batiam

como peixes no sangue.

A toda a velocidade, em silêncio, no mapa -

como se descobre uma letra

de outra cor no meio das folhas,

estremecendo nos olmos, em silêncio. Gota

sombria num girassol. -

essa letra, essa cidade em silêncio,

batendo como sangue.

Era a minha cidade ao norte do mapa,

numa velocidade chamada

mundo sombrio. Seus peixes estremeciam

como letras no alto das folhas,

poeiras de outra cor: girassol que se descobre

como uma gota no mundo.

Descobri essa cidade, aplainando tábuas

lentas como rosas vigiadas

pelas letras dos espinhos. Era em silêncio

como uma gota

de seiva lenta numa tábua aplainada.

Descobri que tinha asas como uma pêra

que desce. E a essa velocidade

voava para mim aquela cidade do mapa.

Eu batia como os peixes batendo

dentro do sangue - peixes

em silêncio, cheios de folhas. Eu escrevia,

aplainando na tábua

todo o meu silêncio. E a seiva

sombria vinha escorrendo do mapa

desse girassol, no mapa

do mundo. Na sombra do sangue, estremecendo

como as letras nas folhas

de outra cor.

Cidade que aperto, batendo as asas - ela -

no ar do mapa. E que aperto

contra quanto, estremecendo em mim com folhas,

escrevo no mundo.

Que aperto com o amor sombrio contra

mim: peixes de grande velocidade,

letra monumental descoberta entre poeiras.

E que eu amo lentamente até ao fim

da tábua por onde escorre

em silêncio aplainado noutra cor:

como uma pêra voando,

um girassol do mundo.

Seis poemas de Herberto Helder

O “Público” selecionou seis poemas decisivos de Herberto Helder. A seleção foi feita pelo coordenador editorial da Editora Assírio & Alvim, Vasco David, e pelos críticos do jornal português António Guerreiro e Hugo Pinto Santos. Eles usaram como base o livro “Poemas Completos” (Porto Editora, de 2014).

AOS AMIGOS

Amo devagar os amigos que são tristes com cinco dedos de cada lado.

Os amigos que enlouquecem e estão sentados, fechando os olhos,

com os livros atrás a arder para toda a eternidade.

Não os chamo, e eles voltam-se profundamente

dentro do fogo.

— Temos um talento doloroso e obscuro.

Construímos um lugar de silêncio.

De paixão.

de Lugar (Escolha de Vasco David’)

alguém salgado porventura

te

toca

entre as omoplatas,

alguém algures sopra quente nos ouvidos,

e te apressa, enquanto corres

algumas braças acima

do chão fluido, leva-te a luz e subleva,

tão aturdidos dedos e sopros,

até ao recôndito,

alguma vez te tocaram nas têmporas e nos testículos, alto,

baixo,

com mais mão de sangue e abrasadura,

e te cruzaram nesse furor,

e criaram, com bafo

ardido, ásperos sais nos dedos, e te levaram,

a luz corrente lavrando o mundo,

cerrado e duro e doloroso, acaso

sabias

a que domínios e plenitudes idiomáticas

de íngremes ritmos, que buraco negro,

na labareda radioactiva,

bic cristal preta onde atrás raia às vezes

um pouco de urânio escrito

de A Faca não Corta o Fogo (Escolha de Vasco David’)

BICICLETA

Lá vai a bicicleta do poeta em direcção

ao símbolo, por um dia de verão

exemplar. De pulmões às costas e bico

no ar, o poeta pernalta dá à pata

nos pedais. Uma grande memória, os sinais

dos dias sobrenaturais e a história

secreta da bicicleta. O símbolo é simples.

Os êmbolos do coração ao ritmo dos pedais —

lá vai o poeta em direcção aos seus

sinais. Dá à pata

como os outros animais.

O sol é branco, as flores legítimas, o amor

confuso. A vida é para sempre tenebrosa.

Entre as rimas e o suor, aparece e des

aparece uma rosa. No dia de verão,

violenta, a fantasia esquece. Entre

o nascimento e a morte, o movimento da rosa floresce

sabiamente. E a bicicleta ultrapassa

o milagre. O poeta aperta o volante e derrapa

no instante da graça.

De pulmões às costas, a vida é para sempre

tenebrosa. A pata do poeta

mal ousa agora pedalar. No meio do ar

distrai-se a flor perdida. A vida é curta.

Puta de vida subdesenvolvida.

O bico do poeta corre os pontos cardeais.

O sol é branco, o campo plano, a morte

certa. Não há sombra de sinais.

E o poeta dá à pata como os outros animais.

Se a noite cai agora sobre a rosa passada,

e o dia de verão se recolhe

ao seu nada, e a única direcção é a própria noite

achada? De pulmões às costas, a vida

é tenebrosa. Morte é transfiguração,

pela imagem de uma rosa. E o poeta pernalta

de rosa interior dá à pata nos pedais

da confusão do amor.

Pela noite secreta dos caminhos iguais,

o poeta dá à pata como os outros animais.

Se o sul é para trás e o norte é para o lado,

é para sempre a morte.

Agarrado ao volante e pulmões às costas

como um pneu furado,

o poeta pedala o coração transfigurado.

Na memória mais antiga a direcção da morte

é a mesma do amor. E o poeta,

afinal mais mortal do que os outros animais,

dá à pata nos pedais para um verão interior.

de Cinco Canções Lunares (Escolha de Hugo Pinto Santos)

que eu aprenda tudo desde a morte,

mas não me chamem por um nome nem pelo uso das coisas,

colher, roupa, caneta,

roupa intensa com a respiração dentro dela,

e a tua mão sangra na minha,

brilha inteira se um pouco da minha mão sangra e brilha,

no toque entre os olhos,

na boca,

na rescrita de cada coisa já escrita nas entrelinhas das coisas,

fiat cantus! e faça-se o canto esdrúxulo que regula a terra,

o canto comum-de-dois,

o inexaurível,

o quanto se trabalha para que a noite apareça,

e à noite se vê a luz que desaparece na mesa,

chama-me pelo teu nome, troca-me,

toca-me

na boca sem idioma,

já te não chamaste nunca,

já estás pronta,

já és toda

de A Faca não Corta o Fogo (Escolha de Hugo Pinto Santos)

li algures que os gregos antigos não escreviam necrológios,

quando alguém morria perguntavam apenas:

tinha paixão?

quando alguém morre também eu quero saber da qualidade da sua paixão:

se tinha paixão pelas coisas gerais,

água,

música,

pelo talento de algumas palavras para se moverem no caos,

pelo corpo salvo dos seus precipícios com destino à glória,

paixão pela paixão,

tinha?

e então indago de mim se eu próprio tenho paixão,

se posso morrer gregamente,

que paixão?

os grandes animais selvagens extinguem-se na terra,

os grandes poemas desaparecem nas grandes línguas que desaparecem,

homens e mulheres perdem a aura

na usura,

na política,

no comércio,

na indústria,

dedos conexos, há dedos que se inspiram nos objectos à espera,

trémulos objectos entrando e saindo

dos dez tão poucos dedos para tantos

objectos do mundo

¿e o que há assim no mundo que responda à pergunta grega,

pode manter-se a paixão com fruta comida ainda viva,

e fazer depois com sal grosso uma canção curtida pelas cicatrizes,

palavra soprada a que forno com que fôlego,

que alguém perguntasse: tinha paixão?

afastem de mim a pimenta-do-reino, o gengibre, o cravo-da-índia,

ponham muito alto a música e que eu dance,

fluido, infindável,

apanhado por toda a luz antiga e moderna,

os cegos, os temperados, ah não, que ao menos me encontrasse a paixão e eu me perdesse nela,

a paixão grega