Noites Brancas: a eterna melancolia de um sonhador em São Petersburgo

18 novembro 2025 às 15h47

COMPARTILHAR

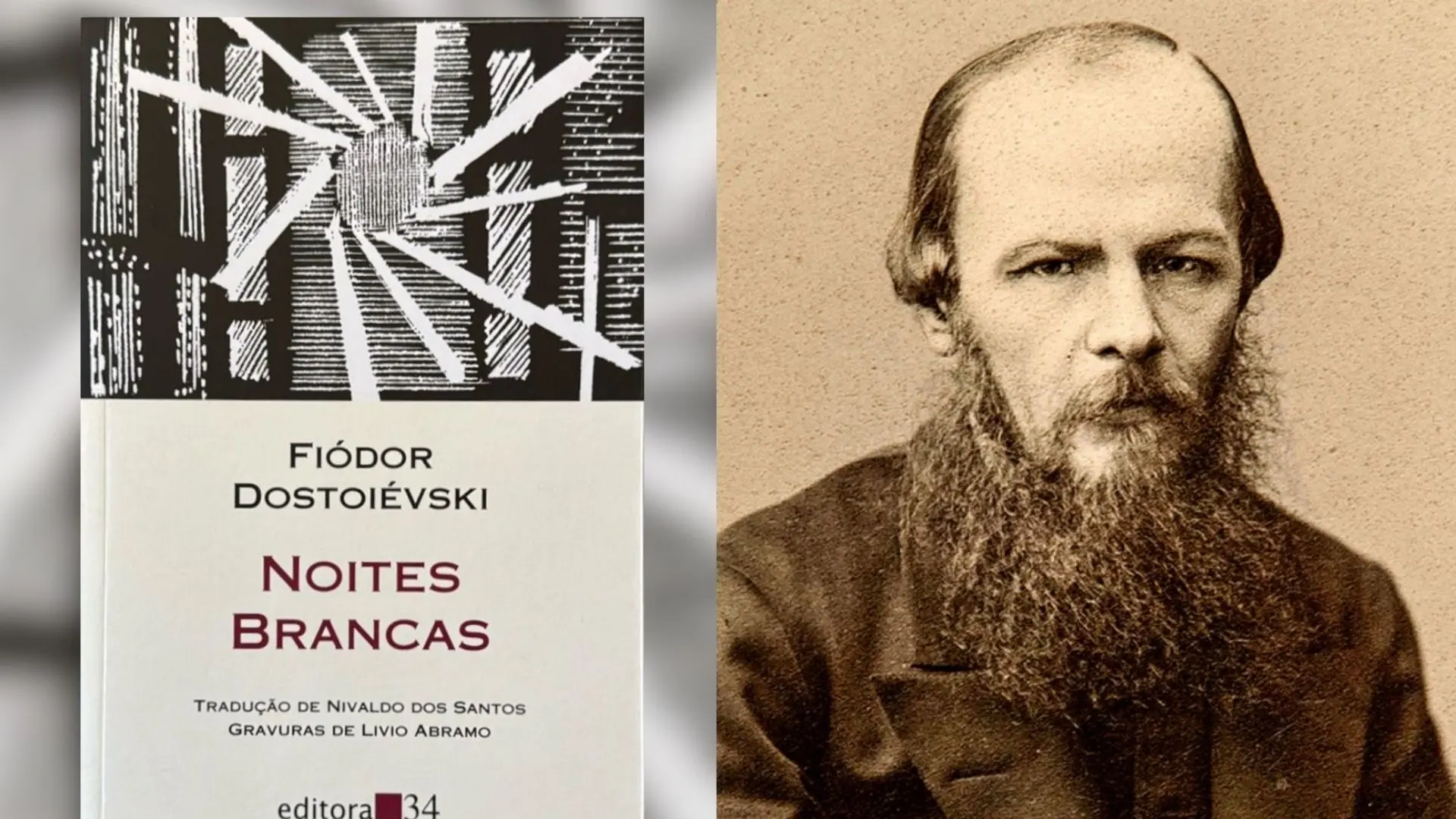

“Noites Brancas” (1848) é uma das obras mais líricas e comoventes do grande escritor russo Fiódor Dostoiévski (1821-1881). Lançada em uma fase inicial de sua carreira, a novela se destaca por sua atmosfera onírica, seu foco na psicologia da solidão e sua exploração do tema do amor platônico e da efemeridade da felicidade.

A história se desenrola na pitoresca São Petersburgo, no breve e mágico período do verão, quando o sol mal se põe, criando o fenômeno das “Noites Brancas”. Essa luz crepuscular, que suspende a escuridão, serve como um pano de fundo perfeito e simbolicamente rico para a trama.

Recentemente, para preparar uma palestra de cunho religioso sobre a urgência do afeto, recorri à leitura da obra em audiolivro, encontrando na novela um comparativo pungente para o clima de isolamento e solidão daqueles que, por medo ou idealização, se recusam a entrar no jogo da vida e a experimentar o sentido pleno do amor.

O protagonista, o “Sonhador”, é a perfeita alegoria da alma que prefere a segurança estéril da fantasia à incerteza vital da realidade. Ele vive em uma São Petersburgo que, no fenômeno das noites claras de verão, torna-se um limiar onírico, um cenário de esperança suspensa que permite a ele e à jovem Nástienka um breve e intenso encontro.

O Sonhador, que confessa seus devaneios e sua vida de reclusão, apaixona-se platonicamente, mas é incapaz de romper totalmente com a idealização que o aprisiona, ilustrando a neurose moderna: a covardia de aceitar a vulnerabilidade que o afeto real exige. Essa recusa em se entregar ao processo vivo e, muitas vezes, doloroso do amor, contrasta dramaticamente com a visão espiritual e filosófica.

O poeta Khalil Gibran, em seu clássico “O Profeta”, ao discursar sobre “O Amor”, define-o não como um refúgio, mas como uma força avassaladora e transformadora: “Quando o amor vos fizer sinal, segui-o, embora as suas vias sejam duras e escarpadas. E quando as suas asas vos envolverem, cedei-lhe, embora a espada escondida na sua plumagem vos possa ferir.”

Gibran descreve o amor como algo que “vos debulha até vos deixar nus” e que “vos triturará até vos deixar brancos e límpidos”, sugerindo que a plenitude afetiva exige renúncia e dor. Essa necessidade de convivência e afeto é um pilar de nossa constituição, algo que a filosofia ocidental reconhece desde os primórdios: Aristóteles qualificou o ser humano como um “Zoon Politikon” (animal político ou social), enfatizando que a realização humana só é possível no convívio e na comunidade, condenando a solidão extrema como uma fuga da natureza essencial.

Por sua vez, a psicologia comportamental e o existencialismo, embora de escolas diferentes, convergiram na análise da necessidade de pertencimento. Enquanto a psicologia humanista de Abraham Maslow colocou as “necessidades de amor e relacionamento” como fundamentais após as necessidades básicas de segurança, o existencialismo de Jean-Paul Sartre nos confronta com a angústia inerente à liberdade e a inescapabilidade do Outro — a existência se define no olhar e no encontro.

O Sonhador dostoievskiano personifica o medo de quebrar a segurança do seu casulo fantasioso para encarar a fragilidade do amor real, mas sua jornada nos ensina que a vida plena não reside na ausência de sofrimento, mas na coragem de acolher a alegria do momento.

Por fim, a grandeza da novela repousa na aceitação melancólica do protagonista, que transforma um instante de efêmera felicidade em eternidade, lembrando-nos de que a escolha, mesmo dolorosa, vale a pena: “Meu Deus! Um minuto inteiro de deleite! Por acaso isso não basta para toda uma vida humana?…”

Abílio Wolney Aires Neto é Juiz de Direito, professor e doutorando em Direito Constitucional e autor de 18 livros. Graduando em Filosofia, História e Jornalismo, integra a Academia Goiana de Letras, o IHGG, o ICEBE e a UBE. Também é membro do IHGT, ALEA, ADL, ALETRAS e do Gabinete Literário Goiano.

Leia também: Hélverton Baiano e o riso cordelizado entre a herança popular e a ironia moderna