A terceira margem da poética de Afonso Felix de Sousa/Poesia e Contemplação

07 julho 2025 às 09h36

COMPARTILHAR

Maria de Fátima Gonçalves Lima

Escolhi como corpus deste estudo sobre Afonso Felix de Sousa sua Nova Antologia Poética, publicada pela Cegraf da UFG em 1991, por achar uma reunião representativa da poesia desse autor.

Na nota introdutória desta edição, o poeta explicita que prefere ler “poesia alheia em sua nudez (…) sem juízos críticos e dados em excesso (…)” (p.11). Opta por “saber de antemão que ela é o que poderia deixar de ser: a expressão de um ser humano que escolheu (ou foi escolhido), para testemunho do seu encontro ou desencontro com o mundo e com a vida, essa linguagem particularíssima que é a poesia” (p.11). A partir dessa concepção sobre a leitura do texto poético, ele entrega seus poemas ao leitor, desnudos de prefácios e fortunas críticas, mas cobertos pelo gratificante prazer da leitura de poemas sem balizes críticas e, assim, o leitor é livre para sentir a poesia que emana de cada palavra e de cada verso.

A Nova Antologia Poética de Afonso Felix de Sousa, segundo o próprio poeta, não possui uma “sucessão de poemas pela ordem cronológica” (p.12), pois foi organizada a partir da interpretação ou concepção do autor sobre o “conjunto menos desarmonioso, sem demasiados entrechoques de altos e baixos” (p.12) da sua obra. A coletânea tem início com o “Autorretrato”, poema no qual leitor se depara com o olhar de um eu-poético que contempla o próprio ser do poeta. O eu-lírico é um filósofo que possui um discurso aprazível e um “pensamento a abrir estradas/ numa várzea distante (…) a atirar pedras/ contra as vidraças (…)” (p.15). O discurso do eu-lírico-filósofo é construído de metáforas e imagens de pura poesia:

O coração que bate

ao som de fábulas.

Que bate

contra rochedos mortos

numa praia de cinza

onde palpita o primeiro amor.

O coração eterno.

O amor eterno

que bate.

A alegria! A alegria!

(p.15)

As metáforas traduzem imagens vivas de um ser que vive pensando, mas já cometeu erros nos descaminhos da vida. No entanto, acredita que ainda pode sonhar, pois seu coração pulsa firme e bate com ânimo, entusiasmo tão visível no poema que pode ser observado o ritmo do coração nos versos a partir da reiteração “que bate”, “que bate”, “O coração eterno”, “O amor eterno”, “que bate”, “A alegria! A alegria!”. Assim, a poesia do texto está expressa nas metáforas, no ritmo e nas imagens de um autorretrato.

O eu-lírico contempla o mundo como se estivesse sobre uma montanha olhando a vida e poetiza, filosoficamente, sobre o “Ofício de viver”, em versos livres (p.17/18): “O mundo que encontrei já era isso. / O jeito foi bordá-lo/ com palavras. / Palavras e palavras, esta herança / que tive e vou deixando/ o jeito foi juntá-las / untá-las/ dobrá-las a meu jeito.” (…) (p.17).

Como filósofo, o eu-poético observa seu papel no mundo em “Ecce Homem” e averigua o que foi e o que é atualmente. Então se descobre um poeta e, como tal, possui uma sina – sua fortuna maior: lidar com as palavras, “feito uma abelha” (..) ““aextrair das palavras/ a polpa e o sumo/ e a devolvê-las/ ao mundo”, por meio de uma alquimia verbal particular, no seu singular estilo.

Depois dessa tomada de consciência sobre seu estar no mundo, o eu-lírico filosofa sobre o “Nascimento do poema” (p.21/22) e a “Gênese” (23/24). No primeiro, poetiza sobre os enigmas da alquimia do verbo. As duas primeiras estrofes exprimem ideias sobre o nascimento do poema que nos remetem ao pensamento de Otávio Paz em O Arco e a Lira quando expõe: “criação poética é um mistério porque consiste em falar dos deuses pela boca humana”. (Paz, O. (1982) p. 196). E o discurso poético tem o poder de produzir sonhos e despertar o homem para a sua humanidade perdida no deserto da realidade. A poesia desperta a alma humana e conduz o homem para a ponte que une duas realidades, traduzidas em palavras – uma vida sonhada e uma vivida: “No etéreo, muito além/ de onde os caminhos cortavam/ o mistério, teu canto é um sopro.// E sopram os ventos, das sombras/ que de ti se projetam/ para ti, para trás// e espelham as palavras/ de que alcanças/ a mansa superfície.// As palavras… como a um fruto/ abri-las – A polpa áspera/ da vida. (p.22).

O eu-lírico parece seguir a máxima do poeta francês Mallarmé que instruía que a palavra é, antes de tudo, o objeto de trabalho. Destarte, a poesia deve ser de palavras e de ideias, pois as ideias se exprimem por palavras e estas, segundo Maurice Blanchot, “possuem quatro significantes, entre os quais o halo; daí se conclui que as palavras usadas na poesia não pertencem, em geral, a uma linguagem e, sim, a uma metalinguagem; nunca a forma rígida, gramatical, de uma linguagem e muito menos de uma Linguagem Formalizada “(BLANCHOT, 1987, p.158).

No poema “Gênese” (p. 23), o eu-poético traduz as palavras de E. Pound quando afirma que a poesia “é a arte que se manifesta pela palavra, como a música é a arte que se manifesta pelos sons e a pintura pelas cores e linhas”(POUND. E. (1976 ) p.38.

No princípio

é o verbo

em vai e vem

como à procura

do próprio eco.

depois

a música

em mil e uma escala

(p.23)

Este poema, de alusão bíblica, acena para a construção da poesia que escorre das palavras na forma, no ritmo, nas imagens, nas metáforas, nas figuras, na vestimenta e na nudez do poema que é construído a partir de uma arquitetura de palavras, frases, ideias que produzem imagens, sons, ritmos, música e silêncio. A poesia nasce das palavras, por esse motivo, certa vez, Guimarães Rosa afirmou: “O idioma é a única porta para o infinito, mas infelizmente está oculto sob as montanhas de cinzas.” (…) “Cada palavra é, segundo sua essência, um poema.” O escritor deve se sentir a vontade no incompreensível, deve se ocupar do infinito, e pode fazê-lo não apenas aproveitando as possibilidades que lhe oferece a ciência moderna, mas também agindo ele mesmo como um cientista moderno.

a nudez

mais se mostrando

porque a encobrem

os véus do verbo

e mais e mais

porque reflete

os gestos e expressões

de quem se nutre

de ir devorando

o sal

e o sol

que traz na alma

um sopro sobre as secretas faces do silêncio

(p.24)

A poesia de Afonso Felix de Sousa contempla a vida ao mesmo tempo em cria metáforas; faz do poético uma arma da qual o poeta e a humanidade podem utilizar para se libertarem das sombras que cobrem a própria vida, que é feita de medo, de angústia; vida onde a morte se instaura desde o momento em que nasce. Portanto, a obra deste poeta é uma reflexão sobre as dores do mundo, sobre o homem e o sertão da sua existência, do sertão como o mundo, como um campo de experiências, de vivências, de dores, de encontro e desencontros, de vida, de morte. Enfim, no enfoque de Guimarães Rosa quando Riobaldo assevera: “Sertão velho de idade. Porque – serra pede serra – e dessas, altas, é que o senhor vê bem: como é que o sertão vem e volta. Não adianta de dar as costas. (…) Ele beira aqui, e vai beirar outros lugares, tão distantes. Rumor dele se escuta. (…) Travessia perigosa, mas é a vida. Sertão que se alteia e se abaixa. Mas que as curvas dos campos estendem sempre para mais longe. Ali envelhecem vento. E os brabos bichos, do fundo dele…” (ROSA, G. (1998) p.10).

A poética de Afonso Felix transfigura a experiência de mundo vivida e sentida pelo artista por meio de um discurso rítmico, imagético e filosófico. Por isso reiteramos que sua poética tem uma forte irmandade com a filosofia. Quando Mallarmé diz que “poesia se faz com palavras”, acrescenta também que é poeta quem cede às palavras a iniciativa de que elas falem por si mesmas. O filósofo Heidegger, no empreendimento de auscultação da linguagem, filosofou sobre sua essência. “O poeta e o filósofo buscaram a linguagem poética em sua pura essência dizente. Por estas e outras experiências e pensamentos, a Filosofia se avizinhará da poesia tanto quanto a filosofia da ciência. E ambas falarão sempre do ser; os textos dos poetas e dos filósofos rememoraram, reiterada e veladamente, mas de maneira diferente, essa mesma experiência congênita à própria linguagem e à humanidade do homem” (Nunes, B. (1986) p. 260). Heidegger afirma mesmo que a Filosofia está mais próxima da poesia do que da ciência.

O poema “Tapete persa” (p.147/ 148) metaforiza, filosoficamente, sobre o destino do ser humano, sobre o sertão-existência cheio de enredos e fios que se entrecruzam a partir de uma anterioridade e uma posposição vazias, nos quatro cantos da tessitura. Por isso o poema tem início e final balizados por reticências e seu ritmo é assinalado por quatro sílabas métricas.

…. e se emaranha

um fio em outro

e em outras cores

a cor avança

(…)

nasce e enrodilha-se

e volta em busca

do seu reflexo

ou sombra ou forma

definitiva

(…)

E insatisfei-

to de si mesmo

segue e persegue

as trilhas lógicas

da geometria

e deixa rastros

de aranha ilógica

(p.147/ 148)

No poema, o eu-lírico filosofa sobre a existência e suas tramas, emaranhados, caminhos de trilhas (i)lógicas, que (en)cantam os (des)caminhos do homem. O texto conduz o leitor a verificar, imageticamente, os emaranhados da existência das coisas, a (de)ordem de tudo. O poema faz o leitor pensar sobre o ser e o estar das coisas e dele mesmo; a buscar perguntas intrigantes e respostas inteligentes, a filosofar, como bem exemplifica “Ars abscondita” (p.27):

Vós que me ouvis, perdão se me atiça e deslumbra

O sol adormecido em carvão, na penumbra.

O texto poético eleva o homem à Filosofia e esta, por sua vez, encaminha o ser a uma passagem para um poético mágico, para uma alquimia verbal, para uma descoberta da magia e do poder das palavras. A palavra é que leva uma coisa a ser coisa (Nunes, B. (1986) p. 267). As palavras são poderosas e, de acordo com a interpretação de Heidegger: “As palavras não são simples vocábulos (Wörter), assim como baldes e barris dos quais extraímos um conteúdo existente. Elas são antes mananciais que o dizer (Sagen) perfura, mananciais que têm que ser encontrados e perfurados de novo, fáceis de obturar, mas que, de repente, brotam de onde menos se espera. Sem o retorno sempre renovado aos mananciais, permanecem vazios os baldes e os barris, ou têm, no mínimo, seu conteúdo estancado”. (Nunes, B. (1986) p. 270)

A poesia efetua esse retorno sempre renovado. O poeta é aquele que perfura os mananciais, tomando os vocábulos como palavras dizentes. Seu caminho não vai além das palavras; ele caminha entre elas, de uma a outra, escutando-as e fazendo-as falar. O retorno se opera no intervalo do silêncio, que vai de palavra a palavra, quando o poeta nomeia o discurso dizente. É a nomeação que leva a coisa a ser.

Antes da nomeação, as palavras, assim como a natureza, apenas estavam imersas no caos aparente da existência. O poeta desvela a existência das coisas por meio do texto poético, quebrando o silêncio das palavras, nomeando a existência das coisas e fazendo tudo emergir aos olhos do leitor: a vida, a morte, o destino, a arte, a alegria, o prazo da vida e o tempo da morte. O poeta desvela o poder do raciocínio, da observação, das palavras, da Filosofia e da Poesia. O texto poético transporta o homem do simples estar, para o eterno ser; conduz a criatura a perceber sua humanidade, inteligência, criatividade, existência dentro desse universo tão amplo, tão cheio de perguntas e respostas, aparentemente hermético, mas compreensível para o homem que contempla a vida e filosofa sobre a existência de um mundo cheio de “Máscaras” (p. 185): “A vida nos põe no rosto/ máscaras de gosto e desgosto/ que o tempo afoga/ em espelho sem nexo/ e sem tamanho/onde fica o reflexo/do rosto de um estranho/que se interroga” (p.185). Ao perceber esse disfarce do cotidiano e da natureza, o eu-lírico manifesta dois sentimentos: de compreensão e de resignação.

2.1. A lição de poesia e ritmo

Afonso Felix de Sousa é um representante da poesia de 1945. Os poetas dessa geração modernista procuraram utilizar uma linguagem mais culta, uma preocupação com a construção da arte poética e temas eternos. Destacam-se o cuidado formal, a arquitetura do texto poético, a retomada das formas fixas, balizes da poética de 45. Para Lêdo Ivo, “a poesia é rigor e vigor”. Apesar do soneto ter alcançado um grande momento na poesia de 30, com Cecília Meireles e principalmente com Vinícius de Morais, em 45 teve sua aclamação. Exemplo disso é a primazia com que foi tratado por Afonso Felix.

2.1.1 A lição do soneto

O soneto, palavra derivada do italiano “sonetto”, significa pequena canção ou pequeno som. Os poetas italianos Petrarca e Dante Aligheri foram mestres do soneto italiano. Especialmente, o soneto de Petrarca (composto por dois quartetos e dois tercetos, ou uma oitava e dois tercetos) influenciou a literatura ocidental. Na Inglaterra, William Shakespeare deu vida ao soneto inglês (composto por três quartetos e um dístico) e Luís Vaz de Camões (usando o soneto petrarquiano) e Fernando Pessoa (seguindo o estilo inglês) criaram escola do engenho e arte do soneto em Portugal. A escola do soneto encantou o mundo, a Rússia, a França. Baudelaire, por exemplo, foi um grande divulgador de sonetos de versos alexandrinos (doze sílabas poéticas) e Vivaldi também compôs sonetos.

Afonso Felix de Sousa apreciava um bom soneto, no estilo petrarquiano ou inglês. O “Soneto do essencial” (p.25) é um decassílabo com influência camoniana.

A vida, a que não tens e tanto buscas

terás, se te entregares à poesia

se andares entre pedras, as mais bruscas,

da escarpa a que te leva à rebeldia;

(…)

Se tanto de ajudar o engenho e arte,

Ao impossível possas elevar-te

Subindo em emoções, mas por vivê-las.

(p.25)

As rimas cruzadas desse soneto filosófico exprimem que a poesia leva o homem a imaginar, transformar, recriar, inventar mundos novos, mitologias novas, apesar do encantamento não fugir completamente do real. A poesia não pode ser dissociada do real, pelo contrário, deve conscientizar o homem e fazê-lo conhecer o melhor da vida, um mundo melhor, mais humano e mais imaginativo. O texto poético deve despertar a criatividade do homem.

A seção Sonetos do amante (59-62) é formada sonetos decassílabos que falam amor e não escondem uma certa inspiração da lírica de Camões.

Devem ser ressaltados ainda “Sonetos de Olinda” (p.92/93), “Sonetos de Íntima Parábola” (p.101-122), série de sonetos no estilo imortalizado por Shakespeare, compostos por três quarteto e um dístico, sempre em versos dodecassílabos, com rima preferencialmente ricas e quase sempre alternadas:

Ergo as mãos frente a nada, e a meus muitos reclamados

plasma-se o plano infindo onde o inefável erra.

Mas sinto os pés na terra – e vol por onde vamos,

E se penetro o azul mais sinto os pés na terra.

(p. 101)

As duas últimas rimas dos sonetos da série são sempre emparelhadas: “Às bordas de onde sonho ouve-se em pouco um rio,/ sonâmbulo escultor do seu próprio extravio” (p.101).

São do estilo petrarquiano os “Soneto na Estação das Barcas” (p.131), “Três sonetos crepusculares (p.140-142) e “Não só a inútil espera” (p.181) composto por versos alexandrinos brancos (doze sílabas métricas sem rima):

Não só a inútil espera. Ainda resta um sentido

de palavras que resistiram às gargalhadas e ao gelo

são anjos boiando no lodo, canções que se salvaram

do desespero coletivo. E nelas esperamos.

(…)

Vamos, que é tarde. Não sejamos uma estátua

entre deuses e templos em ruínas. Canta a esperança

nas mulheres grávidas. Ah, colheremos a aurora.

(p.181)

Este soneto canta os tempos modernos de “sólidos edifícios”, medo, caos. Tempo de desesperança, mas o eu-lírico não é pessimista, convida o homem para acreditar nas “canções que se salvaram”; sonetos que, nos seus 14 versos, cantam a vida e levam o ser humano a acreditar no amor. Os sonetos são fecundos como as mulheres grávidas, produzem a vida e reproduzem a esperança. Assim, o eu-lírico conclui: “Ah! Colheremos a aurora!”. O canto desperta o amanhã que ilumina a vida e tira o homem das sombras da caverna, do medo e da finitude.

2.1.2 Poemas narrativos

Os poemas narrativos “A noiva do sobrado” (p.74-77), “A moça de Goiatuba” (p.78-83), “Romance de Itapoã” (p.84-88), “A formação da Baía ou os amantes do Morro da Viúva” (p.89-91), “A um mercador de tapetes em Teerã” (p.145/146), “A nau do Camboja” (p.175-178) têm as características basilares do romance medieval, espécie poemática ibérica, transmitida por via oral durante a Idade Média, normalmente anônima e se caracterizava pela cursividade narrativa.

Os heptassílabos ou as redondilhas maiores do poema “A noiva do sobrado” (p.74-77) exteriorizam um discurso poético dotado de narratividade, uma vez que pode ser observado um estado inicial (o prenúncio da morte da “quarta Maria”, desde o primeiro verso, metaforizado pelo vento e os dobres dos sinos), as ações criando suspense (a maldade das três irmãs Marias que, por inveja das joias e da boa vida e até do noivado da caçula, ansiavam pela morte da noiva); uma transformação (quando a caçula , toda vestida de noiva, desceu a escadaria com sua caixa de joias e cavou a própria cova no quintal) e um estado final (o enterro das joias e a morte da quarta Maria). A voz poética que narra funciona como um narrador observador, que a tudo assistiu, detalhou os cenários e descreveu as cenas mais importantes da história.

O poema “A moça de Goiatuba” também possui essa narratividade marcada pelas redondilhas maiores, versos de sete sílabas, que possuem uma musicalidade muito usada nos antigos romances medievais ou nos romances de cordel atuais. Nessas narrativas, o vate apresenta histórias cantadas (possuem musicalidade fluente) de boca em boca, histórias lendárias ou míticas que as pessoas contam devido ao seu caráter inusitado.

Esse poema representa um exemplo típico das narrativas populares. O estado inicial da narrativa é o caso de uma moça bastante casta que negava seu amor aos pretendentes. Todas as vezes que era desejada recusava o carinho (“E se foi deixando o moço/ a se torcer de paixão”.) e, todas as vezes, os pretendentes morriam (“E quando foi chamá-llo, /o moço tinha dormido/ e não acordou mais não”). A transformação acontece quando a “Moça de Goiatuba” arrependida por ter causado a morte dos seus candidatos a amantes, resolveu se entregar a todos os homens da região até aos “caixeiros-viajantes/ e vigário e o sacristão/ e o revoltoso de trinta/ e promotor e escrivão/ (…) e os policiais e os meninos/ e o dia todo e de noite / não paravam a procissão” (p.81/82). O estado final foi quando ela sentiu uma dor “que lhe subia do ventre/ o peito e o coração” (p. 82) foi até a igreja e se ofereceu como mulher da vida a Jesus e depois morreu.

O estranhamento da narrativa está na alucinação da “Moça de Goiatuba” que, por fazer de sua vida um calvário marcado por dor e pecado, na hora de sua morte se ofereceu como prostituta a Cristo; porém, o Salvador não a quis como mulher, mas como uma pecadora que poderia ter salvação depois da morte. No entanto, no seu desvario, ela ainda pôde ver “o Cristo, que nem os homens, a se torcer de paixão/ e largando o crucifixo/ lhe pedir que nem os homens/ que ela deitasse no chão” (p.82), versos que exprimem a loucura da moça, provocada pela dor da vida que a levou à morte, e sugerem como as dores do mundo podem causar a insanidade no ser humano.

“Romance de Itapoã” (p.84-88), “A formação da Baía ou os amantes do Morro da Viúva” (p.89-91), “A um mercador de tapetes em Teerã” (p.145/146), “A nau do Camboja” (p.175-178), “ Desenhos de Debret” (p.98), “Das escrituras ou termos em que se ajusta o ajuste de dois corpos na cidade de São Sebastião” (p.130 ), “A casa em Botafogo”, (p.153/154), “Diálogo com o pai, companheiro da infância e enamorado das estrelas” (p.28/29), “Perguntas, com louvação, à mãe e à sua maneira de encarar a vida” (p.30/31) são outros poemas narrativos que ilustram a Nova Antologia Poética de Afonso Félix.

2.1.3. Canções

Canção é uma composição poética e musical curta com arranjos, de preferência, populares. Entre as várias espécies de canções podemos citar: ária, melodia, canção polifônica, cantiga de amor, a cantiga de amigo, canção de gesta (poema épico), canção popular, canção folclórica, canção de ninar, jingle, lamento, cântico e balada. Na Antologia em estudo estão evidenciadas três canções:

“Três canções na areia” (p.44/45) evidencia, no próprio título, seu arranjo ternário: a primeira, composta por cinco dísticos (estrofes formadas por dois versos); a segunda, por três e a última por dois conjuntos de dísticos.

“Canção do Pont Neuf” (p.94/95) é um canto de amor ao Rio Sena e à poesia da Ponte, cartão postal de Paris, e composto por oito estrofes e versos formados por oito sílabas métricas; cubisticamente, exprimem o sentimento e a contemplação do eu-lírico diante de sua afinidade pelo rio: “ Sei de meu coração sepulto/ nalgum ponto de tuas margens,/ mas sei que de há muito está mudo” (p.95).

“Canção antes do dilúvio” (p.137) é um canto arquitetado em decassílabos brancos, ilustrado pela semiótica de uma estrofe de gotas que caem no vazio construído pelo próprio homem, pois sua temática propõe uma reflexão sobre o destino do ser humano e o destino do planeta terra.

2.1.4. Balada

A balada é uma obra musical que possui uma tonalidade de narrativa lírica ou dramática. Na Idade Média ( por volta do século XV) era um tipo de arranjo de poesia francesa musicada, tinha como destaque uma voz aguda, duas vozes mais graves, vocalizadas ou executadas com instrumentos. No Classissimo, no final do século XVIII, consideravam balada as poesias narrativas de caráter folclórico. No século XIX, em pleno Romantismo, Balada foi o título de quatro das obras para piano de Féredric Chopin (Ópera 23,38,47, 3 52). Depois, outros compositores, como Johannes Brahms(a terceira de suas Klavierstucke opus 118, e conjunto de quatro peças opus 10), Edvard Grieg 9 opus 24, um conjuto de variações, Franz Liz (que escreveu duas baladas) e Grabriel Fauré (opus 19).

A Nova Antologia de poética a de Afonso Felix ilustra quatro baladas. A “Balada que seria de amor” (p.50-53) composta em versos brancos, mas polissílabos e de estrofes combinadas. Apresenta, ainda, “Balada do homem no caos” (p.133), “Balada-prefácio para uma tradução do “testamento” de François Villon” (p.168/169) e a “Balada de upminster” (p.57,) construída em versos hexassílabos e marcada pelo canto da ironia dos rimas e dos vocativos escritos em Inglês: My darling, quem diria/ que te encontrasse um dia? (…) Darling, bem que podia…/ Olha: a tarde é fria!” (p.57)

2.1.5. Madrigal

O Madrigal, em sua origem, entre os séculos XIII e XVI, era um gênero musical profano. No geral, aborda assuntos pastoris, heróicos e também libertinos. É uma das formas musicais mais flexímveis, seus textos são bem variáveis e oferecem asas à imaginação criadora, junto com outras formas musicais, que utilizavam o canto, deu origem à ópera. Na Itália, no final do séc. XIII, os madrigais eram cantados por Gioovanni de Caccia e de Jacopo da Bologna. No séc. XVI adquiriram um formato diferente; no século seguinte, foram substituídos pela cantata, mas depois adquiriram engenho e arte com os chamados “madrigalismos”, que exprimiam, semioticamente por meio da música, sentimentos de tristeza ou alegria. Bach compôs melodias sinuosas para fazer-las corresponder à palavra serpente.

Afonso Felix apresenta o “Madrigal no Aeroporto Santos Dumont” (p. 127) que possui um lirismo de expressão que sugere, imageticamente, a descida ou pousos, não dos aviões, mas das carícias de um apaixonado. É um poema erótico. A amada é metaforizada pelo avião que pousa no Aeroporto Santos Dumont (corpo do eu-emotivo). O texto é um canto de sutilezas e imagens, que lembra a chamada “pintura musical” ou “música visual” nos moldes da composição clássica. O “avião” (musa) que desce no “aeroporto”(eu-lírico): “Sós, em frente do mar e do aeroporto/ apertamos nas mãos ninhos de espera/ e há distância, há fugas, há convites/ em nossa frente”. Assim, ela pousa nos braços do amado, mas já voa novamente para as “ilhas de sonhos”, para outros ares e sua presença se ondula entre a terra e o ar, quando pousa, já alça vôos. O madrigal exprime uma imagem que oscila entre planos contrários, entre terra e céu, entre realidade e sonho, entre amor e ideal.

2.1.6. Toada e “O poço da roda”

Sem origem definida, a toada é um gênero musical de melodia simples e melancólica. Seus versos simples devem ser cantados sem pressa, num passo demorado e de maneira bem clara. A toada é quase sempre a contemplação de um amor, por isso, possui características românticas. Milton Nascimento, Chico Buarque, Zé Renato e Marisa Monte criaram belas toadas. No geral, a batida da toada soa com dois toques no baixo, pequena pausa, e uma puxada no resto do acorde.

“Toada goiana” (p.64/65) e “Toada do enjeitado” (p.72/ 73) são dois exemplos: A primeira canta os acordes tranquilos das chapadas, das noites, das matas, das solidões, das saudades, da distância, da “Poeira em giros vermelhos, / e o tempo já foi de lama”, dos amores, das lembranças, de quem “ama, suspira e canta/ chora e reclama”. Essa toada tem pureza do sertão de Goiás e do jeito se ser do goiano: “O vento vem, dá na vida. / Mas a terra – é em mim que mora. / Passarinho do coqueiro, do meu bem fala-me agora:/ se está morto, se está vivo,/ se casou, se foi embora.” (p.65).

A segunda toada, composta por redondilhas maiores (sete sílabas métricas) e refrões, apresenta uma influência das parlendas, pois se inicia com o clássico “Em cima daquele morro/ passa boi passa boiada/ só não passa moreninha dos cabelos cacheados”. Esta parlenda foi desconstruída na “Toada do enjeitado” (p.72/73) e adquire uma outra fabulação. No entanto, as redondilhas e os refrões cantam a triste melodia da existência de um eu-lírico sertanejo.

“O poço da roda” (p.66-69) é uma espécie de toada que intertextualiza a cultura popular das parlendas, as cantigas de roda, as noites do sertão e as brincadeiras noturnas do “cai no poço”, em que as crianças e jovens se divertiam e namoravam com os famosos versos: “– Cai no poço! / –Quem te ttira? /–Meu bem! /–Quem é teu bem?” (então era pronunciado o nome da(o) pretendente de quem que estava na berlinda). “O poço da roda” é uma espécie de berlinda, mas “o cai no poço” é substituído pelos versos: “Quem passa?” (…) “Quem geme?” e outras perguntas que aludem à passagem do tempo, às dores, à saudade do tempo que passou.

O poço da berlinda é, no presente do eu-lírico, apenas saudade da sua infância e metáfora da fugacidade da vida, das lembranças que permanecem rodando aquecidas pelo sol dentro da memória e da vivência do “eu-emotivo: “E o mesmo caminho que leva/ o sol para o meio-dia. / E o sol, a pôr fogo em tudo, / lhe queima a alma vazia. / “Queime, sol, até o poço, que a água da morte é bem fria.” // É meio-dia, e já meio/ cansado descansa o resto/ de alma que resta no moço. / E o sol descansa, com um gesto de cansaço sobre o poço. “(p.67)”.

O eu-poético é um “Poço da Roda”, sem roda, sem a alegria e o manejo de antes, sem água, sem vida; um poço apenas de lembranças. Destarte, “Poço da Roda” adquire uma pluralidade sêmica, vários sentidos, pois não é apenas um poço na acepção usual, isto é, aquele que possui uma roda que serve para puxar água e funciona como uma bomba d’água; significa, antes, a metáfora da berlinda da vida do eu-póetico, que perdeu a poesia da juventude: “Perdi a vida que tinha/ por quem não sei procurar. / Agora procuro o poço/ que havia neste lugar”. Observe que o eu-lírico procura o poço da juventude, o poço que tinha uma roda que cantava a alegria de um tempo sem retorno. No entanto, os versos do eu-poemático brotam de um momento de sua vida que é movido pela reflexão da experiência. Porém, apesar da maturidade, o eu-emotivo parece não aceitar a inexorável fugacidade do tempo. É o que pode ser exemplificado no arremate da ideia aludida no poema, na última estrofe: “Quem passa? – O sol que passava/ do meio-dia p’ra além. / – Quem dorme? O poço é que dorme/ guardando a filha do sol, / filha da morte também” (p.69).

2.1.7. Sextina

O poema, “Sextina para Joaquim Cardozo” (p.138/139), é uma homenagem ao poeta, dramaturgo, engenheiro calculista, estudioso e conhecedor da matemática, em cujo domínio penetrou com grande sensibilidade poética e inovou com métodos tradicionais do cálculo estrutural. A convite do seu amigo Oscar Niemeyer realizou os cálculos dos edifícios (o conjunto das obras do Conjunto Pampulha, em Belo Horizonte) o Palácio da Alvorada, a Catedral, a cúpula do Congresso Nacional e o Itamarati em Brasília.

Como poeta, Joaquim Cardozo começou na primeira fase do Modernismo nacionalista, mas consolidou sua obra, na segunda fase, ao lado de poetas como Augusto Frederico Schimidt, Augusto Meyer, Guilherme de Almeida e Mário Quintana. Pertenceu a um grupo de artistas que se preocupavam com ofício de escrever, refletiam sobre a metapoesia e consciência do fazer poético. Sobre a sua poesia, João Cabral de Melo Neto escreveu: “Joaquim Cardozo foi um dos maiores poetas que conheci. Sua obra é extraordinária, embora não tenha sido suficientemente estudada.” (in. MELO NETO, (1996) p.77. [9]

Ao lado de Jorge de Lima, Dirceu Rabelo, Américo Jacó, Joaquim Cardozo foi um construtor de sextinas – tipo de poema composto por um dos sistemas estróficos mais raros e difíceis, pois experimenta uma estrutura rítmica muito exigente. Normalmente, a sextina é composta por seis sextetos e um terceto final; os versos são decassilábicos, tem as palavras (ou as rimas) finais repetidas em todas as estrofes, num esquema pré-determinado. Assim, as palavras (ou rimas) que aparecem na primeira estrofe, na sequência de versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, repetem-se na estrofe seguinte, na sequência 6, 1, 5, 2, 4, 3. E se faz na estrofe seguinte a sequência 6, 1, 5, 2, 4, 3 em relação à estrofe anterior e o ludismo das palavras segue até a sexta estrofe.

A “Sextina para Joaquim Cardozo” (p.138), segue algumas características da sextina clássica, mas seus versos são de compostos por sextilhas (seis sílabas métricas) mas as palavras (ou rimas) que trabalhadas na primeira estrofe, na sequência de versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, (profundo, mundo, repousas, deserto, cousas, perto) repetem-se na estrofe seguinte, na sequência 6, 1, 5, 2, 4, 3. (perto, profundo, cousas, mundo, deserto, repousas) A terceira estrofe seguinte é composta pela sequência 6, 1, 5, 2, 4, 3 (em relação à estrofe anterior) (repousa, perto, deserto, profundo, mundo, cousas). E assim até a sexta estrofe, finalizando os sextetos. O terceto final tem, em cada verso, no meio e no fim, marcando as sílabas tônicas, as palavras (ou rimas) utilizadas no poema todo, na posição em que se apresentaram na primeira estrofe: como é perto e profundo /o deserto das cousas/ do mundo em que repousas.

2.2. Poesia como transfiguração da vida e da morte

A ronda da morte é um tema constantemente transfigurado na obra de Afonso Felix de Sousa. “Glosa elegíacos” (p.155-156), “Os mortos de Jaraguá” (p. 157), “Relógio da família” (p.158/159) são exemplos de poemas que têm a finitude como temática. Em “Glosa elegíaca”, poema composto em versos livres, (p.155/156) a criação verbal do poeta nasce da ausência, do vazio deixado pela mãe do artista. Daí o discurso poético surge como um monólogo rítmico, no qual o eu-lírico toma consciência da falta da mãe no mundo. A presença dos pássaros canta o tempo que passou, a infância de amor do artista e o presente de angústia e amargura:

Minha mãe está morta e os pássaros

ainda cantam, cantam, como que me chamando

para seus ninhos de fofura e acordes,

como que me chamando para os seus redutos de infância

e livitados.

Mas estou surdo. Está surdo

o pouco que sobrava em mim de íntimo

da infância e seus devãos e suas várzeas, abissal

Vou só, e minhas pernas estão frias,

frias, e o chão me foge dos pés, me foge

e mal arrasto tanto peso do próprio ser

de súbito caído, vazio e inerme, no

coração do nada… Minha mãe está morta.

(p.155)

O discurso poético traduz o vazio interior, a angústia do eu-lírico, ao mesmo tempo que reflete sobre temas universais de caráter metafísico como vida, morte, tempo, velhice, amor, família, infância e a própria poesia que nasce da aflição, “no coração do nada…”, na constatação da morte da mãe. Porém, esses temas não são abordados de forma pessimista; é um pessimismo filosófico, da descoberta de um tempo que ele registra em forma de poesia e no presente. É o que pode ser observado em “Os mortos de Jaraguá” (p.157):

Eles dormem: são dóceis

farelos de alma e ossos,

e nem como fantasmas

retornam, nuns espasmos

do que foram. E dormem

dentro da teia enorme

dos casos de família.

Ou nem isso: são ilhas

submersas no não-tempo,

em nunca mais, em sempre…

(p.157)

Estes versos de Afonso Felix nos remetem à teoria da Estética da Criação Verbal (2003) de Mikhail Bakhtin quando versa sobre o trabalho do artista que “se desenvolve nas fronteiras da vida interior, onde a alma está interiormente voltada para fora de si” (BAKHIN, M. p.93). [10] Esta alma, ou vida interior do artista, na poesia, é o sujeito-lírico que canta a história dos seus mortos, “dos casos de família”. A narrativa é marcada por imagens que pertencem à memória do autor e se desdobram num discurso metafórico: os mortos são “farelos de alma e ossos” e “dormem dentro da teia enorme”, “são ilhas/ submersas do não-tempo”. Os mortos, hoje, são metáforas, pura linguagem poética, e vivem no ritmo dos versos. Bakhtin expõe que “O ritmo pressupõe a certa predeterminação da aspiração, da ação, do vivenciamento (…) supera o futuro real, arriscando o absoluto, a própria fronteira entre o passado e o futuro (e o presente, é claro) em proveito do passado; o futuro semântico como que se dissolve no passado e no presente” (BAKHIN, M. p.107)

Em “Relógio da família” (p.158/159), o tema do ritmo é uma marca fundamental do poema: o artista da palavra poetiza a história da família por meio de uma narrativa rítmica construída por decassílabos brancos, pois não possuem rima. O poema tem início com uma expressão da prosa do interior de Goiás: “Ê-vem”; depois, segue “como quem diz…”. Assim, o discurso típico do goiano abre o poema para sugerir em seguida a batida indecisa do relógio: “ E agora? E agora?”. O ritmo do pêndulo segue os decassílabos que exprimem, no sétimo verso, o discurso direto do próprio relógio da família : “– E agora? Agora. E agora?”, como se as três batidas referissem ao passado, ao presente e ao futuro. Logo em seguida, o eu-lírico responde: “– Agoraoutrora”, neologismo que exprime a metáfora dos três tempos que serão apresentados na memória do relógio ou na imaginação do eu-poético: o tempo do seu bisavô, o tempo do seu avô, o tempo do seu pai e o tempo do poeta.

Ê-vem meu bisavô, ele ê-vem vindo

de entre a poeira erguida de uma tropa

no sertão de Goiás, ele é quem manda

que desçam três caixotes: num pêndulo,

(…)

(p.158)

Numa alusão ao dialeto típico do interior goiano, o eu-lírico inicia a narrativa com uma expressão do sertão de Goiás: “Ê-vem como quem diz”. Em seguida, descreve a chegada do relógio, na casa do seu bisavô, a imponência desse medidor de tempo, na sala de “estar-sendo”, e a vida da família diante daquela máquina e das novidades das horas. O tempo e o relógio testemunharam os “nascimentos/ mortes, conversas, choradeiras, risos// passos que foram e depois voltaram,// passos que foram e não mais voltaram// “(…) E do alto da parede, o relógio testemunhou as mortes do bisavô, a vida bem goiana do avô: “Toma café, acende um pito, e antes/ de ir cuidar dos negócios, ele sobe// num tamborete cuida do relógio// como quem a cuidar de um filho, e lhe dá corda//”. Depois, o avô morre e chega a vez do pai comandar a casa – “ele me explica tudo: esse mistério//de algarismos romanos, e do tempo”. Depois, o pai também morre. E então, no presente, o eu-lírico contempla poética e filosoficamente o relógio.

Os decassílabos brancos não possuem, aparentemente, divisão de estrofes, mas o poema está dividido em seis partes. A primeira parte, composta pelos sete primeiros versos, introduz a história do relógio da família. A segunda parte (do 8º verso ao 15º) relata a chegada do relógio na casa do bisavô. A terceira (do 16º até 24º) narrar a presença do relógio na casa da família. A quarta parte (do 25º ao 32º) descreve o tempo em que o avô cuidava da família e do relógio. A quinta parte (do 33º ao 39º) mostra o tempo do pai e a descoberta e compreensão do eu-lírico acerca relógio e tempo. A sexta e última parte é composta de um verso curto que apenas questiona a incógnita do futuro: “– E agora?”

O amanhã é sempre incerto, mas é sensato afirmar que os versos do poema são palpáveis e sua poesia transcende no ritmo do relógio da família, nas imagens, nas metáforas de um tempo passado que vive o presente e o futuro na poesia de Afonso Felix de Sousa.

Afonso Felix de Sousa dedicou o livro À beira de teu corpo (1990) ao seu filho, Giles, morto tragicamente. É uma obra de caráter fúnebre, chamada pelo poeta de trenodia, pois exprime um canto de dor um pai-poeta debruçado sobre o corpo do filho amado. É uma obra nascida do abismo, da angústia infindável, da dor insuportável: a perda de um filho, transfigurada em poesia:

À beira do teu corpo eu busco, e alcanço-a, e agarro-a

a mão que, de onde estás, já não me estendes, a mão

que em criança, com toda a confiança, me estendias.

(…)

Com teus olhos que já não me fitam, o que vês

que não me contas, como se tua vida e tua morte

nada tivessem a ver comigo, não fossem da conta

de quem te pôs neste mundo e tenta agora

conter o pranto por te ter posto neste mundo

para tão cedo e, antes de mim, dele partires?

(p.160)

Afonso Felix de Sousa, como um poeta moderno, sabe que qualquer recorte do mundo será apenas linguagem. A poesia não alimenta nenhuma ilusão de ser um armazém de emoções reais e existe uma distinção entre o poeta do texto e o poeta real, isto é, entre aquele que fala no poema e o homem comum que escreve o poema. Aquele que fala no poema é o sujeito-lírico, que é a presença do poeta no texto, enquanto sentimento que se revela. O poeta moderno se vê projetado no mundo exterior sabendo que dele só poderá fazer uma tradução parcial. Desta forma, nem sempre o eu-poético coincide com o profissional da palavra que produz o texto; é como se fossem personalidades diferentes. No entanto, nos poemas de À beira de teu corpo o sujeito-lírico consubstancia as emoções reais do poeta, o homem Afonso Felix de Sousa, nesse momento de angústia da sua travessia existencial. Porém, a fusão entre poeta e eu-lírico não produziu uma tonalidade passadista de uma poesia como, apenas, expressão dos sentimentos reais do eu-emotivo. Pelo contrário, os versos de Afonso Felix são a revelação da dor de um pai, expressa em forma de poesia. E o texto poético é construído com palavras polissêmicas, procedimentos metafóricos, imagens de intensa magia, que dizem o indizível e tocam a percepção sensorial do leitor.

Sob o campo imagético da poesia, o poeta Afonso Felix realiza uma tecelagem semântica, várias marcas estilísticas como metáforas, elipses, sutilezas verbais, interlocuções, monólogos, retórica envolvente, soluções rítmicas e infinitas sugestões, relatos de vidas, encontros, desencontros, a realidade sonhada e a vivida e cenas fatais que são frutos da sociedade moderna: “Ao pegar o carro e sair sem um destino certo/ o seu olhar à frente era um desafio/ e triunfo.//Ele não lembrava que se o mundo enlouquece/ em alta velocidade, bem pode um automóvel / levar-nos mais depressa ao nosso único destino / que é certo. (…) (p. 164). A noite em que mergulhas/é densa, é densa, é densa. / (…) É de quanto preciso, filho, para falar-te/ de homem para homem, e assim entenderes (…) // não preciso falar como de ilha para ilha/ um pai/ e/ um filho.” (p.166).

O eu-emotivo induz o leitor a refletir sobre o abismo e o silêncio da finitude, sobre as perguntas sem respostas que marcam o fim da vida: “É resposta em silêncio/ à suprema pergunta:// Se uma Luz nos espera, /ou nos espera o Nada.”; faz o homem refletir sobre sua condição e sobre seu niilismo. O artista da palavra é o agente responsável por esse despertar, por essa meditação sobre a vida e morte produzida pelo poema. O poeta é aquele que obriga o indivíduo a sentir as dores da própria existência. As imagens reveladas através do poético descrevem a figura de um homem constatando o inesperado, no silêncio do olhar e das palavras de seu filho morto:

O que olhas, que não me explicas, a mim que tentava

explicar-te até o inexplicável, e se tens a boca

entreaberta como a querer falar de alguma coisa,

de algum espanto,

e, curvado sobre teu corpo, eu coloco o ouvido

à tua boca, e nada ouço, e nada dizes?

Apalpo-te. Sinto o gelo em tua testa. Olho-te

nos olhos que talvez percorram as paisagens de um mundo

que aos poucos devassas, ou de um relance apenas

devassaste, é um segredo, e não me contas.

(p. 161)

Este é um momento de pleno caos no interior do poeta, ele se encontra à beira do abismo da angústia maior, à beira do corpo do seu filho (Giles). Só a poesia tem a magia e o poder de organizar esse caos, nomear os seres, preencher o mundo com sons, música, lirismo, devaneio, manhãs, tardes, noites e dias seguintes. O filho está morto, mas permanecerá vivo no poema. A morte o levou para o silêncio, mas a poesia tem o poder de fazer o silêncio cantar, dizer o indizível e o filho do poeta hoje é poesia e transcendência. O filho do poeta hoje é um canto lírico. Permanece nas palavras, nas imagens, nas metáforas e na contemplação do leitor que também sente a angústia. Assim, a dor do poeta é solitária, mas também solidária, pois divide seu conflito com todas as pessoas. Destarte, o artista da palavra, ao transfigurar sua agonia por meio de imagens poéticas, exprime a dor do mundo, de todos os homens diante da inexorabilidade da morte. É por isso que o poeta canta, o que nos faz lembrar os versos de Cecília: “Eu canto porque o instante existe/ e a minha vida está completa. / Não sou alegre nem sou triste: / sou poeta. // Irmão das coisas fugidias, / não sinto gozo nem tormento. / Atravesso noites e dias / no vento. // Se desmorono ou se edifico, / se permaneço ou me desfaço, / – não sei, não sei. Não sei se fico / ou passo. // Sei que canto. E a canção é tudo. (MEIRELES, C. (1996 )p. 11). A canção é a renovação da vida que se extinguiu de forma física, mas permanece no ritmo do poema, nas palavras polissêmicas, na sinestesia dos versos, nos sentimentos despertos e na contemplação da própria humanidade. Assim, a poesia é a salvação da dor do homem, é graça e transcendência.

2.3. Quem foi Afonso Felix de Sousa

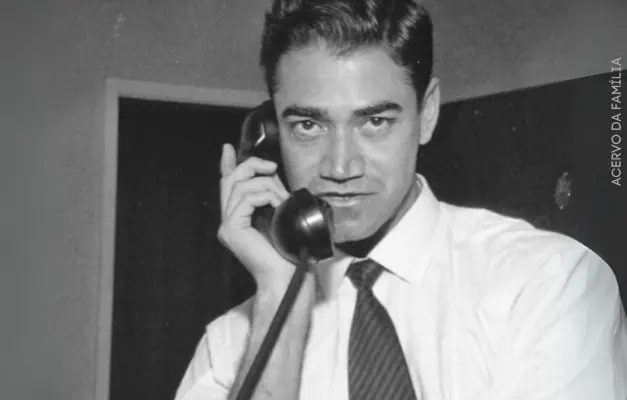

Afonso Felix de Sousa nasceu em Jaraguá, dia 5 de julho de 1925, e faleceu em 7 de setembro de 2002, no Rio de Janeiro. Fez seu curso primário na cidade natal e o secundário em Catalão. Morou em Goiânia no período de 1945 a 1947. No ano seguinte, por motivos profissionais, foi transferido para o Rio de Janeiro. Em 1959 casou-se com a escritora Astrid Cabral, com quem teve 5 filhos. Estudou Economia Internacional pela École Pratique de Hautes Études, Sorbone, Paris (em junho de 1955 obtém o diploma com uma dissertação sobre o surto de industrialização no Brasil no pós-guerra). Como poeta, seu nome é citado como um dos melhores poetas da geração de 45, ao lado de João Cabral de Melo Neto, Lêdo Ivo, Geir Campos, José Paulo Paes, Darcy Damasceno e Thiago de Melo. Foi ainda cronista, jornalista do Diário Carioca, tradutor e bancário (funcionário concursado do Banco do Brasil), adido comercial na Embaixada do Brasil em Beirute. Foi ainda um dos fundadores da Associação Brasileira de Escritores (seção Goiás), fundador da Associação Nacional de Escritores, fundador das Revistas Agora (em 1943) e Ensaio (ao lado de Darcy Damasceno e Fausto Cunha).

Publicou O túnel, 1948; Do sonho e da esfinge, 1950; O amoroso da terra, 1953; O memorial errante, 1956; Íntima parábola, 1969; Caminhos de Belém (auto de Natal em verso), 1962; Do ouro ao urânio (crônicas) 1969; Pretérito imperfeito (poemas reunidos), l976; Chão básico & itinerário leste, 1978; Antologia poética (homenagem aos seus trinta anos de poesia), 1979; As engrenagens do Belo (Coroa de sonetos), 1981; Rio das almas ( poema dramático), 1984; Quinquagésima hora & horas anteriores, 1987; À beira do teu corpo, 1990; Nova antologia poética, l991; Chamados e escolhidos, 2001. Traduziu e publicou Romanceiro gitano, Frederico Garcia Lorca, 1957, Sonetos de meditação (tradução de Hoy sonnets) de John Donne, 1985 (e publicou também o livro Máximas e mínimas do Barão de Itararé); Testamento, de François Villon, 1987; Sonetos de amor obscuro de Divã do Tamarit, de Frederico Garcia Lorca, 1988.

Recebeu as seguintes premiações: Prêmio Olavo Bilac, do Departamento de Cultura da Secretaria do ex-Distrito Federal, em 1957, com o livro Íntima Parábola; Prêmio Álvares de Azevedo, da Academia Paulista de Letras, em 1960, com o livro Íntima parábola; Prêmio Tiocô, da União Brasileira de Escritores, seção de Goiás, em 1979, com o livro Antologia poética; Prêmio de poesia do Pen Club do Brasil, em l981, com a coroa de sonetos As engrenagens do belo; Troféu Jaburu, do Conselho Estadual de Cultura, em 1990, como Personalidade do ano. Prêmio Nacional de poesia, 2001, da Academia Brasileira de Letras.

Leia também: Centenário de Afonso Félix de Souza é celebrado em três cidades goianas

Maria de Fátima Gonçalves é Doutora em Teoria Literária pela UNESP – São José do Rio Preto; Pós Doutora pela PUC Rio de Janeiro; Pós-doutorado pela PUC São Paulo. Coordenadora do PPGLETRAS _Mestrado e Doutorado da PUC/Goiás, crítica literária, ensaísta e escritora de obras infantis. Membro da Academia Goiana de Letras (AGL), Cadeira nº 5