Opção cultural

O livro “O Difícil Exercício das Cinzas” mostra um poeta em plena forma, inteiramente seguro de sua identidade e com a “angústia da influência” sob controle

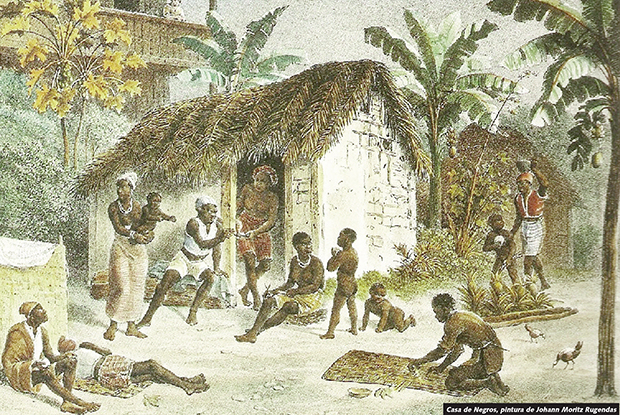

Ultrapassando a ideia de que quilombo se configura meramente como uma área delimitada e habitada por descendentes de escravos, a Associação Brasileira de Antropologia propõe pensar quilombo a partir de práticas de resistência e experiências que constroem uma trajetória comum, sem a necessidade da construção de um espaço propriamente demarcado

Eberth Vêncio

Especial para o Jornal Opção

Não costumo escrever a respeito dos meus destinos de viagem para não parecer mais presunçoso e metido a besta do que penso. No duro: não sou de vomitar cruzeiros all-inclusive, de me deixar fotografar ao lado de uma centenária torre francesa enferrujada. Melhor seria fazer um selfie com a septuagenária La Belle de Jour. É líquido e certo: Catherine Deneuve e o Rio de Janeiro continuam lindos.

Mesmo assim, vou contar: há pouco, estive no Peru e curti uma viagem repleta de paisagens estonteantes, bucólicas, picos monumentais, piscos inebriantes e mais de mil caçarolas de mate-de-coca para suportar a altitude. O maior barato que consegui ao encher a lata de chá foi incrementar a diurese. Nem de longe fui capaz de enxergar políticos honestos montados em unicórnios a sobrevoarem a atmosfera mística de Machu Picchu. Essas coisas — os políticos honestos — simplesmente não existem.

Duas constatações deixaram-me incomodado por lá. Número uno: o trânsito louco, descortês e caótico, no qual ninguém mais parece se afetar com a irritante sinfonia das buzinas que, de tão corriqueiras, tornaram-se ineficientes. Todos buzinam, mas ninguém dá a mínima. Prevalecem os mais impetuosos, a despeito da segurança dos transeuntes: o povo ziguezagueia entre os carros como se fosse um formigueiro.

Número dos: a malandragem dos taxistas. Não sei por que cargas d’água, os táxis de Lima e Cuzco não possuem taxímetro. Assim que pisei em solo peruano, fui alertado por um guia turístico a ficar velhaco em relação aos taxistas (não somos brasileiros assim tão espertos quanto o resto do mundo imagina). Ele me ensinou a identificar os automóveis oficiais, a fim de não contratar os serviços de um meliante qualquer, e acabar parando num bairro ermo com o cu na mão e uma pistola na cabeça.

A corrida deveria ser negociada ainda na calçada, antes de sentar o meu traseiro verde-amarelo no veículo. Negociação inglória, desigual, sujeita a tapeações, pelo simples fato de, evidentemente, eu não conhecer as distâncias e, portanto, não ter como prever os valores a serem pagos com Nuevo Sol. “Não há nada de nuevo nisso”, foi um grande amigo meu quem me consolou ao garantir que malandragem de taxista é um fenômeno pandêmico, uma artimanha desagradável que prevalece em vários países do mundo, em particular, na América Latina. Isso sem falar nos escritores malandros, nos médicos malandros e nos leitores malandros. É uma simples amostra de como o ser humano pode ser inconveniente aos projetos do Criador. Quem mandou criar? Agora, guenta!

Reclamar dos pecadinhos peruanos, que a mim pareciam tão familiares — afinal, em matéria de malandragem, somos “hors concours” no planeta — é apenas um lépido exercício de chatice da qual sou especialista, embora não me orgulhe nem um pouco disso. Frequentemente acordo com aquela vontade danada de ficar correndo atrás do próprio rabo. Não tem nada de engraçado. É uma lástima.

Então vamos mudar o rumo desta crônica e afirmar que a minha jornada gastronômico-cultural pelo Peru foi irretocável. Caminhar em meio às ruínas do povo inca em Machu Picchu foi o ponto máximo da jornada, o destino mais esperado. Muito mais do que física, a viagem foi mental, instigante, certamente potencializada pela paisagem místico-exótica, além da atmosfera levemente asfixiante proporcionada pelo ar rarefeito.

É fácil viajar na história, nas explanações detalhistas de guias turísticos tarimbados e com formação acadêmica apropriada. Enquanto o fole pulmonar mendigava por oxigênio na altitude, eu me entregava à benfazeja letargia neuronal para viajar também nas famigeradas asas da imaginação, e relembrar os despachados conquistadores espanhóis chegando àquelas plagas longínquas, invadindo territórios, saqueando ouro, dizimando gente, dominando tudo, enfim. É constrangedor notar que, ao longo dos centenários antecedentes de crueldade, dominação e medo, o pendor pela conquista seja ainda uma constante no ser humano.

Apreciar aquelas ruínas incas foi um momento mágico, mas arruinou também a minha paz e tirou da cartola uma consciência que parecia muito mais pesada que toda a pedraria que, um dia, sabe-se lá de que forma, uma destemida legião de homens e mulheres cismou em carregar para o topo das colinas, a fim de se protegerem dos riscos naturais, como os sismos, os pumas e os homens malvados de outras paragens.

Mesmo sofrendo com penhascos e desfiladeiros (sou um acrofóbico esforçado em busca da cura), consegui controlar o temor alguns minutos, ao ponto de me sentir tão tranquilo que parecia factível pular no vazio, bater as asas e voar para dentro da vida ideal. Efeito de hipóxia cerebral? Excesso de pisco nas veias? Talvez, sim. Me senti mais miserável que o normal ao imaginar que numa determinada época da história, uma civilização pouco compreendida pelos homens de hoje preencheu de vida e ilusões aquele amontoado de pedras que os atônitos turistas agora fotografavam.

Tudo na vida tem um final. Até esse texto possui um. Enquanto eu me dirigia ao aeroporto de Lima, fiz ao taxista amigo as corriqueiras perguntas que os turistas sempre fazem. Dentre elas: como é que os incas conseguiram levar para o cume das montanhas aquelas rochas enormes. “Eran los dioses los astronautas?”, eu perguntei num apalermado e plagiador portunhol. Com paciência, bom humor e nenhuma malandragem, o taxista com cara de índio disse-me “los hombres nunca dejan de soñar com las estrellas”.

Apertei sua mão, tomei um Dramin, e embarquei me borrando de medo dos homens e dos aviões. Mais dos homens do que dos aviões. Se for um taxista, então, nem te conto.

Eberth Vêncio é escritor e médico.

via Revista Bula

Não costumo escrever a respeito dos meus destinos de viagem para não parecer mais presunçoso e metido a besta do que penso. No duro: não sou de vomitar cruzeiros all-inclusive, de me deixar fotografar ao lado de uma centenária torre francesa enferrujada. Melhor seria fazer um selfie com a septuagenária La Belle de Jour. É líquido e certo: Catherine Deneuve e o Rio de Janeiro continuam lindos.

Mesmo assim, vou contar: há pouco, estive no Peru e curti uma viagem repleta de paisagens estonteantes, bucólicas, picos monumentais, piscos inebriantes e mais de mil caçarolas de mate-de-coca para suportar a altitude. O maior barato que consegui ao encher a lata de chá foi incrementar a diurese. Nem de longe fui capaz de enxergar políticos honestos montados em unicórnios a sobrevoarem a atmosfera mística de Machu Picchu. Essas coisas — os políticos honestos — simplesmente não existem.

Duas constatações deixaram-me incomodado por lá. Número uno: o trânsito louco, descortês e caótico, no qual ninguém mais parece se afetar com a irritante sinfonia das buzinas que, de tão corriqueiras, tornaram-se ineficientes. Todos buzinam, mas ninguém dá a mínima. Prevalecem os mais impetuosos, a despeito da segurança dos transeuntes: o povo ziguezagueia entre os carros como se fosse um formigueiro.

Número dos: a malandragem dos taxistas. Não sei por que cargas d’água, os táxis de Lima e Cuzco não possuem taxímetro. Assim que pisei em solo peruano, fui alertado por um guia turístico a ficar velhaco em relação aos taxistas (não somos brasileiros assim tão espertos quanto o resto do mundo imagina). Ele me ensinou a identificar os automóveis oficiais, a fim de não contratar os serviços de um meliante qualquer, e acabar parando num bairro ermo com o cu na mão e uma pistola na cabeça.

A corrida deveria ser negociada ainda na calçada, antes de sentar o meu traseiro verde-amarelo no veículo. Negociação inglória, desigual, sujeita a tapeações, pelo simples fato de, evidentemente, eu não conhecer as distâncias e, portanto, não ter como prever os valores a serem pagos com Nuevo Sol. “Não há nada de nuevo nisso”, foi um grande amigo meu quem me consolou ao garantir que malandragem de taxista é um fenômeno pandêmico, uma artimanha desagradável que prevalece em vários países do mundo, em particular, na América Latina. Isso sem falar nos escritores malandros, nos médicos malandros e nos leitores malandros. É uma simples amostra de como o ser humano pode ser inconveniente aos projetos do Criador. Quem mandou criar? Agora, guenta!

Reclamar dos pecadinhos peruanos, que a mim pareciam tão familiares — afinal, em matéria de malandragem, somos “hors concours” no planeta — é apenas um lépido exercício de chatice da qual sou especialista, embora não me orgulhe nem um pouco disso. Frequentemente acordo com aquela vontade danada de ficar correndo atrás do próprio rabo. Não tem nada de engraçado. É uma lástima.

Então vamos mudar o rumo desta crônica e afirmar que a minha jornada gastronômico-cultural pelo Peru foi irretocável. Caminhar em meio às ruínas do povo inca em Machu Picchu foi o ponto máximo da jornada, o destino mais esperado. Muito mais do que física, a viagem foi mental, instigante, certamente potencializada pela paisagem místico-exótica, além da atmosfera levemente asfixiante proporcionada pelo ar rarefeito.

É fácil viajar na história, nas explanações detalhistas de guias turísticos tarimbados e com formação acadêmica apropriada. Enquanto o fole pulmonar mendigava por oxigênio na altitude, eu me entregava à benfazeja letargia neuronal para viajar também nas famigeradas asas da imaginação, e relembrar os despachados conquistadores espanhóis chegando àquelas plagas longínquas, invadindo territórios, saqueando ouro, dizimando gente, dominando tudo, enfim. É constrangedor notar que, ao longo dos centenários antecedentes de crueldade, dominação e medo, o pendor pela conquista seja ainda uma constante no ser humano.

Apreciar aquelas ruínas incas foi um momento mágico, mas arruinou também a minha paz e tirou da cartola uma consciência que parecia muito mais pesada que toda a pedraria que, um dia, sabe-se lá de que forma, uma destemida legião de homens e mulheres cismou em carregar para o topo das colinas, a fim de se protegerem dos riscos naturais, como os sismos, os pumas e os homens malvados de outras paragens.

Mesmo sofrendo com penhascos e desfiladeiros (sou um acrofóbico esforçado em busca da cura), consegui controlar o temor alguns minutos, ao ponto de me sentir tão tranquilo que parecia factível pular no vazio, bater as asas e voar para dentro da vida ideal. Efeito de hipóxia cerebral? Excesso de pisco nas veias? Talvez, sim. Me senti mais miserável que o normal ao imaginar que numa determinada época da história, uma civilização pouco compreendida pelos homens de hoje preencheu de vida e ilusões aquele amontoado de pedras que os atônitos turistas agora fotografavam.

Tudo na vida tem um final. Até esse texto possui um. Enquanto eu me dirigia ao aeroporto de Lima, fiz ao taxista amigo as corriqueiras perguntas que os turistas sempre fazem. Dentre elas: como é que os incas conseguiram levar para o cume das montanhas aquelas rochas enormes. “Eran los dioses los astronautas?”, eu perguntei num apalermado e plagiador portunhol. Com paciência, bom humor e nenhuma malandragem, o taxista com cara de índio disse-me “los hombres nunca dejan de soñar com las estrellas”.

Apertei sua mão, tomei um Dramin, e embarquei me borrando de medo dos homens e dos aviões. Mais dos homens do que dos aviões. Se for um taxista, então, nem te conto.

Eberth Vêncio é escritor e médico.

via Revista Bula

Stefan Zweig ao escrever seu ensaio “Erasmo, grandeza e decadência de uma ideia”, em 1928, talvez pressentisse que já traçava, de certo modo, o seu perfil e o destino que iria cumprir

Ao lado de informações pouco conhecidas sobre a vida de Eça de Queiroz, o livro de Campos Matos traz vasta e preciosa iconografia, além de reflexões críticas que permitem uma visão aprofundada do percurso ideológico do escritor, da repercussão da sua obra e da sua figura pública entre os contemporâneos

André J. Gomes

[caption id="attachment_16959" align="alignright" width="620"] Wikipédia Commons[/caption]

Wikipédia Commons[/caption]

— Parabéns, Presidente!

Pronto. Ele conseguiu. Tantos anos de trabalho o levaram ao posto mais alto de sua organização, ao topo do organograma, à tampa da panela. Ele acaba de ser escolhido para o cargo mais importante de uma invejada companhia multinacional.

— O senhor precisa de alguma coisa? — pergunta-lhe sua secretária executiva

— Preciso, sim. Que você saia daqui e me deixe só.

A secretaria o atendeu de pronto. Fez o que a vida já havia feito antes. Ele estava só. Havia lido por aí que o poder é um exercício solitário. E daí? Ele agora é “o homem”. Podia até ser uma mulher, mas ainda assim seria “o homem”.

Ali, no fim de mais um dia cheio, soberano em seu castelo de vidro, na maior sala do último andar de um suntuoso edifício, ele viu a noite cair lá fora e se deu de presente dois minutos, não mais que isso, para se recuperar dos tantos tapas nas costas que recebera durante o dia. De repente, ele se pegou pensando na vida que o levara até ali.

Estava nessa havia quanto tempo? Vinte anos? Mais, muito mais. Quantos idiotas ele fora obrigado a aturar? Quanto preconceito foi levado a ouvir e a praticar? Quanta burrice, quanto ódio! A quantos relacionamentos interesseiros ele sobreviveu, a quantos inimigos prometeu amor eterno, quanta gente ele esqueceu por aí? Dane-se. Danem-se todos eles. Quem diria? Ele estava lá. O dono do jogo agora era ele!

A noite já era feita lá fora e o homem ali, passeando por dentro. Lembrou de seus sacrifícios todos. Suas horas sem dormir, sua sede e sua fome não atendidas. Recordou os cachorros quentes consumidos às pressas, ele nunca esqueceu o quanto é bom um cachorro quente barato. Sentiu até o gosto do molho de tomate, a salsicha saborosa, o tempero forte, a maionese. De suas certezas todas, a de que às vezes só um cachorro quente pode salvar a sua vida persistiu. Não fosse agora um rico frequentador de caros restaurantes, jantaria um senhor cachorro quente na calçada lá embaixo.

Pensou também em seus amores perdidos, trocados pela empresa, deixados para trás. A alta velocidade do mercado é tão diferente do passo a passo lento do amor que não havia jeito. Os amores ficaram para trás. Não havia tempo para isso. Tempo para conversas demoradas, cinema à tarde, declarações de amor, almoços intermináveis com a família. Não! Um alto executivo jamais almoça em vão. Não perde tempo com isso. Todas as suas namoradas sabiam muito bem.

Ele ficou ali, pensando em cada uma delas. A amiga de infância, a japonesa, a baixinha com quem foi a Cuba, a professora de russo, a amiga da baixinha com quem foi a Cuba, a negra linda, dançarina, a ruiva e seu cabelo da cor da fórmica do balcão do bar, a atriz e seus sonhos, a filha do senador e suas possibilidades. Pensou em todas elas, em sequência, até chegar àquela com quem se casou. Sem amor. Aquela de quem ele só não se separou por falta de tempo.

E agora? O que faz um sujeito no auge de sua vida profissional? Para onde mais subir? Em que investir agora? Viagens à lua, missões humanitárias na África, a solução dos problemas na Faixa de Gaza? Não, esses assuntos não interessam aos negócios de sua importante multinacional do ramo de seguros. E o caminhão de dinheiro que invadiu em cheio sua conta? Onde gastar tudo isso?

Herdeiros, não tem nenhum. Preferiu não mexer com isso. Não tivesse convencido a esposa a fazer aquele aborto, seu filho teria hoje o quê? Quinze anos? É isso. Uns quinze anos. E ele teria um punhado de problemas a mais. O peso de um filho lhe teria impedido de subir tão longe na hierarquia da corporação.

Agora, essa dinheirama sobrando lhe deu um tédio medonho. O que fazer? Quem sabe comprava uma comenda da República de Omã? Claro! Mandaria fazer uns cartões de visita novos. Antes de seu nome, a palavra “Comendador” lhe faria a distinção merecida, muito mais que o mero “Presidente” bem abaixo.

Era isso. Ele conseguiu. Chegou lá. O primeiro a chegar e o último a sair venceu na vida. Pisou o topo. Respirou o perfumado ar rarefeito a que poucos têm acesso.

Fim do expediente. O presidente estava pronto para ir. Arrumou suas coisas na pasta, desligou o computador, vestiu o paletó, olhou cada canto de sua sala com um tanto de desprezo, um tanto de carinho.

Depois ele abriu a janela, um vento selvagem lhe bateu na cara, tão diferente da brisa monótona e gelada de seu ar-condicionado, e pulou do trigésimo terceiro andar do suntuoso edifício. Lá embaixo, seu corpo se espatifou sobre uma carrocinha de cachorro quente, espalhando sangue e salsicha com molho de tomate por todo o calçadão.

André J. Gomes é escritor e publicitário.

via Revista Bula

Paulo Lima

[caption id="attachment_16904" align="alignleft" width="620"] Revista Placar[/caption]

Revista Placar[/caption]

Dizem que foi mais ou menos assim... Decisão no Vigário Geral. Clima de festa, apesar de as torcidas adversárias declararem ódio uma à outra e meia dúzia de boleiros, de cá e de lá, jurarem botinadas entre si para descontar alguns estranhamentos ao longo do campeonato. O visitante, Barra da Tijuca, iria enfrentar uma barra daquelas, mesmo tendo a vantagem de jogar pelo empate, uma vez vencido o primeiro jogo no estádio [sic] do Chinelão.

Naquele ano, nenhum time havia conseguido vencer o VG no Cascalhão, seu estádio [sic de novo]. A pressão da torcida era qualquer coisa, um verdadeiro caldeirão, e seus jogadores cresciam no jogo diante do seu público fiel.

Mas a grande atração era mesmo o centroavante Oscar, carinhosamente apelidado por Linha. Reza a lenda que recebeu esse apelido porque fez teste aos 14 anos para jogar no gol, o sonho de seu pai, mas logo viram que ele não segurava nada, nem bola murcha atrasada com a mão. Então, no segundo tempo o garoto de pernas compridas foi jogar na linha e cravou cinco gols, cada um mais bonito que o outro. Nunca deu conta de explicar onde achou inspiração para fazer aquilo. Já seu pai jurava que o apelido tinha outra origem: de tão magro, ele tinha a silhueta de uma linha.

A verdade é que todo mundo torcia por ele, ainda que defendesse as cores da camisa rival. Tinha fama de bom moço e realmente era. Durante a semana, depois do batente, enquanto seus colegas de copo e de cruz se rendiam aos encantos da noite, ele no máximo bebericava dois copos de loira no bar do Lalau e logo voltava pra casa. Disciplinado, não queria perder a disposição de treinar mais à noitinha. Uma rotina que se estendia até as dez da noite, em dias alternados.

Nos fins de semana, após as peladas — do futebol, bem entendido — demorava horas contando histórias que jurava serem verdadeiras e os amigos de verdade fingiam acreditar que fossem. Sua cerva mornava sobre a mesa. Bom de papo, conquistou uma outra loira de mesma idade, que conhecera no mesmo bairro, quando tinham oito anos. Casou cedo. Seu último gol tinha sido duas partidas antes, na semifinal contra o Magé. Passou em branco pela primeira vez no certame justo na primeira partida da final. O Vigário perdeu por dois a zero e voltava a jogar contra o BT com uma desvantagem enorme no placar. Difícil de reverter, pois enfrentava o time de melhor defesa da competição. Na decisiva, teria que vencer por dois gols de diferença para levar o título, beneficiado com a combinação de resultados pontuados, o chamado placar agregado, em virtude de sua melhor campanha. Nada impossível para um time que, a despeito do revés anterior, tinha uma média de cinco gols e meio por partida.

A outra atração era a presença ilustre do olheiro do Botafogo, Eurico Salgado, que estava na arquibancada ou algo parecido, de olho em tudo. Foi ele quem havia revelado Garrincha, o que dispensava apresentações. A expectativa geral era de que ele fora pessoalmente confirmar o interesse do time da estrela solitária em levar para seu plantel o centroavante de 19 anos que arrasou no campeonato de várzea com seus incríveis 38 gols em 16 partidas.

No meio esportivo, aqui incluindo-se os botecos e as acaloradas conversas entre os taxistas que faziam ponto pelas praças cariocas, não se falava de outra coisa: a dupla “Ga-Linha”, futura fonte de alegrias para o Glorioso, para desespero de rubro-negros, tricolores e cruzmaltinos. Mesmo sendo a estrela maior do time, o jovem Linha podia contar com o apoio de uma escalação de dar inveja: Peroba, Mateira, Elias (evitava-se chamá-lo pelo apelido, que ele odiava), Pezão, Cangaço, Lindinho, Trigueiro, Rapadura, Jurubeba, Caixeta e Anjico, o centroavante substituto que nunca tinha chance de entrar, embora fosse fera também. Uma seleção, na opinião dos especialistas!

Na esperança de faturar alto, nas imediações do campo disputavam o pouco espaço uma dezena de barraquinhas de churrasco e um batalhão de meninos defendendo o seu com laranjinhas de todas as cores e sabores. Estes, por sua vez, enfrentavam a indisfarçada hostilidade da concorrência: picolezeiros vindos de bairros próximos, com seus palitos gelados de leite condensado, frutas de todos os nomes, milho verde e creme holandês. Armado o palco, o árbitro ensaiou um rápido em nome do pai e soprou com força o apito, dando início ao último confronto do campeonato.

Não foi um jogo fácil. Naquela tarde quente de sábado, o Tijuca resolveu jogar bem de novo, muito firme na marcação, com aquela defesa marrenta, quase impenetrável. Do tanto que pulava, Macaco — o goleiro que mais parecia um gato peludo — naquele dia entrou disposto a não deixar entrar nem a própria toalhinha que, supersticioso, colocava sempre do lado de dentro da meta, no canto direito junto a um pote de água benta, procurando se defender de um inimigo que só ele via. Assessorado pela inspirada e truculenta dupla de zaga formada por Cocão e Tigrila, o ferrolho estava armado no gol do BT.

Rivalidades do futebol e nada mais. Foram amigos de escola e só defendiam camisas diferentes porque moravam em bairros distantes. Tinham até parentesco: Macaco era cunhado de Linha, da parte da irmã, e Cocão era primo da esposa dele. Mas, bons amigos, negócios à parte. Os quatro apostaram alto. O centroavante disse que faria pelo menos dois gols no trio de pernas de pau, do contrário penduraria as chuteiras. Eles também não iam deixar barato: caso isso ocorresse, prometeram lhe entregar todo o salário do mês, contadinho!

Foi um jogo disputado e sofrido. Para quem segurava o placar, o tempo andava feito tartaruga com mais de cem anos de estrada; para quem corria atrás, um cadeirante disputando prova com uma Ferrari.

O VG só conseguiu fazer um golzinho aos trinta e nove minutos do segundo tempo, quando a animada torcida já nem estava tão animada assim. De quem? Dele, claro. Mas foi gol de pênalti, para não dizer de bobeira do lateral imprudente que botou a mão na bola meio sem querer e o juiz, na pressão, marcou incontinenti para o time da casa. O guarda-metas quase pegou, e haveria de pegar se a bola não tivesse tocado antes num montinho artilheiro que fez a pelota subir um pouquinho acima de suas mais sinceras pretensões.

Após rápida comemoração e a cera costumeira na reposição de bola, o final do combate prometia. Ainda restavam cinco minutos. Com uma pitada de sorte e boa vontade do juiz — e os juízes costumam ser voluntariosos nessas horas —, dava para chegar aos 48 minutos, contando os acréscimos. A esperança é a última que morre.

Mas as coisas não caminharam exatamente como a torcida vigariana queria. O Tijuca continuou dono de si e teve mais duas chances de marcar, o que é comum em jogos de várzea, onde o campo é menor e a motivação é maior. Talvez, por um desses mágicos segredos do futebol, tenha sido aí seu grande erro. O Vigário tava acuado mas não tava morto. Tinha nego experiente, com lampejos de genialidade. Percebendo a situação, Linha fez algum sinal para Mateira que pareceu entender na hora. E baixou a cabeça, com as mãos nos joelhos, simulando extremo cansaço, enquanto o time visitante fervia em cima dos donos da casa.

Foi aí que aconteceu. Aos 47 minutos, com o juiz pronto para dar por encerrada a batalha, Lindinho recuperou a bola e tocou de imediato para Mateira, que a empurrou dois metros à frente para fazer um lançamento de longa distância, sua especialidade. Foram quase 30 metros de um voo preciso, até a redonda chegar ao seu destino. O futuro companheiro de Garrincha correu por entre a zaga, que até então contava como certo que ele já estivesse batido, e recebeu a bola ainda no ar, matando a gorduchinha no peito estufado, se preparando para o chute certeiro quando ela caísse calmamente à frente do seu pé esquerdo. A torcida visitante, que apesar de em menor número fazia uma festa ensurdecedora, emudeceu. Sabia que aquele atacante era especial por muitos motivos, inclusive por uma característica matadora: era ambidestro.

Normal seria se a galera do VG soltasse gritos de comemoração antecipada, mas não foi o caso. Aconteceu muito rapidamente e quem presenciou se lembra de tudo em câmera lenta: olhares atentos, esperando o desfecho que seria fatal para um dos times. Surpreendendo mais uma vez, o magricela habilidoso não chutou de imediato, optando por dar um lençol no zagueiro, deixando a bola limpa no outro lado. O arqueiro anteviu o pior: seria um gol de placa, justo em cima dele que havia segurado tudo, mas não haveria de dar conta daquele balaço.

Seria. A perna direita de Linha não chegou a concluir a jogada. Antes disso, seu corpo magro caiu no chão e ali permaneceu, inerte. Tigrila, que havia ganhado de presente o último chapéu do campeonato ficou parado, olhando, sem saber se chutava a bola para bem longe ou se esperava alguém lhe dar alguma explicação. A torcida, já muda, calada continuou. O juiz segurou o apito na boca, andando devagar rumo à grande área, sem saber que decisão tomar. Só o médico, na verdade um enfermeiro com experiência em primeiros socorros, teve a iniciativa de sair correndo em direção ao local. Foi lá, de joelhos, diante do jogador estirado no chão de terra batida, que viu um par de olhos arregalados, boca aberta e arroxeada, a mão no peito e um coração sem nenhum sinal de vida. Também foi ele quem levou a notícia para a esposa, grávida, que ficara em casa aguardando pelo resultado do jogo, ansiosa.

Naquele tempo, os times não tinham departamento médico para saber antecipadamente quem estava em condições de seguir carreira ou mudar de profissão. Enquanto nos dias atuais os cardíacos são logo barrados na peneira dos clubes, o que importava era apostar no talento e ver no que daria. Linha foi mais uma vítima do despreparo do amadorismo que durante décadas reinou no futebol brasileiro. O mesmo que atingiu também o “moleque travesso”, de pernas tortas e dribles desconcertantes, que não conseguiu vencer a rotina de infiltrações e as armadilhas da bebida.

Foi a primeira vez que o time da casa perdeu um campeonato jogando em seus domínios. E, pela primeira vez, não houve vencedor nem comemoração. O time da Barra da Tijuca depositou a taça junto ao caixão, em homenagem, respeito e admiração pelo companheiro de papo e de bola.

Alguns anos se passaram, o bairro foi encurtando e a comunidade viu-se invadida pelo crescimento desordenado da cidade grande. O campinho virou estacionamento de supermercado e o técnico do virtual time campeão, o seu dono.

[caption id="attachment_16905" align="alignleft" width="620"] Werther Santana/Ae[/caption]

Werther Santana/Ae[/caption]

Macaco até hoje vê passar na sua memória flashes do gol antológico que o cunhado não lhe deu. Nos seus sonhos, beija com satisfação a medalha de vice como se fosse de ouro. Isso antes de acordar de madrugada, com os olhos marejados, pelo menos uma vez por semana. Juntamente com a dupla de zaga do Tijuca, cumpriram a promessa e deram todo o salário e mais um pouco para bancar o funeral e auxiliar nas despesas diárias de uma jovem viúva.

O zagueiro Elias, mais conhecido como Cu Doce, montou uma oficina mecânica e foi levando a vida. Na companhia dos filhos, é visto com frequência bebendo suas Brahmas no bar do Lalau, bem ao lado.

Peroba, o goleiro, de tanta tristeza pela morte do melhor amigo, mudou-se para bem longe e, em São Paulo, conheceu a bela Mariana com quem se casou e finalmente foi feliz como vendedor de colchões numa loja das Casas Bahia.

Mateira, com seus lançamentos precisos, chegou a treinar no Bangu, mas uma sequência de erisipelas frustrou seus planos. Juntou um dinheirinho, comprou um Ford Corcel 1.4 e atualmente vive dos rendimentos de um ponto de taxi na Ilha do Governador.

Pezão, lateral direito, com a ajuda de um pistolão virou ator de novela na Globo. Fez sucesso nos anos 70, mas prometeu a si mesmo nunca revelar seu passado varzeano. E assim o fez. Cangaço, o lateral esquerdo, voltou para Patrocínio, sua cidade natal no sudoeste de Minas, e lá se aposentou como funcionário do Banco do Brasil.

Lindinho, o médio-volante, abriu uma escola com a esposa, professora de mão cheia, e acabou abrindo também uma academia de ginástica para o filho tocar.

Rapadura, ponta direita, montou uma fabriqueta de doces para vender sua produção nas feiras livres. Quebrou, abriu um restaurante de comida por quilo, quebrou de novo, se reergueu e hoje tem uma rede de cinco drogarias no morro do Flamengo.

Jurubeba virou policial. Foi baleado na perna numa operação de rotina, tornando-se um inválido para o serviço de rua. Desgostoso, pediu baixa da corporação e atualmente tá encostado pelo INSS.

O ponta direita Caixeta se enveredou pelas drogas e foi assassinado como bandido comum no morro do Jacaré, não se sabe pela polícia ou pelo alto comando do tráfico. Deu na TV.

Trigueiro, o ponta esquerda, abriu um centro de espírita — meio kardecista, meio de Umbanda — e dizem que já recebeu inúmeras mensagens dos falecidos, mas ninguém nunca deu muita bola pra ele.

Anjico, que nos treinos arrebentava no time reserva sem nunca participar de uma partida oficial, pendurou as chuteiras.

Urubu, o juiz, internou-se diversas vezes com crises de depressão numa clínica especializada, se perguntando por que não encerrou a peleja tão logo o Vigário recuperou a bola, evitando tudo aquilo.

Eurico Salgado nunca mais deu as caras por aquelas bandas.

Os jornais noticiaram no dia seguinte cada lance do jogo, com os detalhes e os exageros de sempre, como costumam fazer para aumentar as vendas de exemplares e conseguir mais anunciantes. As torcidas dos grandes clubes do Rio se comoveram com a tragédia, mas por motivos inconfessáveis também não lamentaram o ocorrido, exceção dos botafoguenses.

Dizem que foi mais ou menos assim. Não tenho certeza porque eu não estava lá: no campo, na arquibancada ou no alambrado. Apenas recolhi os depoimentos de alguns aqui e ali para recontar a história. Na época, só tinha quatro meses de vida e, na barriga da minha mãe, bem perto do coração, durante os meses seguintes só ouvi o choro dela, constante e doído, de saudade do meu pai.

Paulo Lima é escritor e publicitário.

Sem o pensamento utópico, o homem continuaria habitando florestas, vestido de tanga e comendo carne crua com o nariz enfiado nas carcaças

Proust conjuga o poético e o lírico, a memorialística e o comentário, concretizando-os numa sintaxe de parágrafos torrenciais, nos quais uma única frase apropria-se de uma página inteira

O que está ruim sempre pode piorar. Ao que parece, a carência de talento (e de vergonha na cara) no mundo da música não tem limites. O cúmulo da falta de respeito próprio ainda é um horizonte infindo ante a obsessão humana de ganhar dinheiro e fama

“As Fantasias Eletivas”, de Carlos Henrique Schroeder, faz uma ode à literatura, ao mostrar o encontro de dois solitários que buscam reinventar o mundo através do olhar sobre a ficção

[caption id="attachment_16252" align="alignright" width="260"] M. File[/caption]

M. File[/caption]

O começo como se conta O tempo se leva com os ventos. As ventanias da vida, os redemoinhos do mundo, para onde nos levam? Aonde foi aquele menino encantado com as curicacas e o vento nos guizos dos arrozais? Por onde foram os meninos, como foi que se perderam de nós? Perguntas se perguntam, respostas se inventam, verdade o que se conta.

Dobras do tempo, sombras. Não era ele, aquele menino? Será que ainda se encanta com o cicio dos cachos de arroz? Ainda lhe apraz extrair, com o polegar e o indicador, o verde assovio ao liso das folhas na touceira de grãos? Ainda se lembra de seus bois de mangas verdes, sabugos e caramujos? Provável que já nem seja mais como antes. Perdido no tempo sombrio, pode que seja outro, diferente de ontem, podendo que a vida revele sua real(idade).

Bem-te-vi avisou, insistiu que viu o menino passar por ali, ao amanhecer. Já o murmúrio da coruja acusara-lhe a passagem, em hora escura. Levado embora a cavalo da noite. Os vultos silentes dos cavaleiros. Os cascos dos cavalos ressoando no solo. Noite adentro, sertão afora. Longe, o mundo estranho. As mãos agressoras do mundo. O riso de quem rosna. As hienas da Terra. Do porvindouro percurso de vida do menino, que se conta mais adiante, recorte-se, antecipando a figura paterna, o dia em que um sanfoneiro cantava assim, dirigindo-se justamente ao pai do garoto:

O senhor, Seo Valdemar, escuta o que vou falar, não fui eu, não fui eu que matei seu canarinho, no galho da laranjeira, no derradeiro galhinho.

Noites seguintes, dias adiantes, anos seguidos. Procura-se o menino. “Mora não senhor. O menino não mora aqui mais não. Saiu daqui do Desemboque e desapareceu.” O fio da conversa alinhavando as palavras. Um modo peculiar de falar, fluindo simplicidade e sapiência. “A vida, o senhor sabe como é: anda e desanda. A vida mesma se perde na própria vida.”

As curicacas nas redondezas gritam que o menino foi uma criança infeliz. Que mal teve infância, desde aquela noite. Um caco de lua minguante, nenhuma estrela no céu. “Muita vez o destino entorta o focinho e desatina. A vida vai de mau jeito, como um salto de botina acalcanhado, pisando torto pelos caminhos.”

Desvãos cinzentos da memória Os bois ali à sombra do arvoredo, ao lado do curral, perto de umas rochas negras, brotadas da terra feito fossem tubérculos gigantes e abruptos, de natureza mineral. “Não se sabe do menino. Nunca que dele se soube mais não. E pouco se lembra.”

Do que mal se conta e muito não se acrescenta. Cinzento é o tempo da memória. Desvãos. Que mal se lembre, o tempo esquece. O dia não clareia, a noite não esclarece. Assunto delicado, de desacerto familiar. Ao certo é que era um menino claro, alourado, e tinha olhos azuis, o mesmo que ver bolinhas de vidro. E havia outros. Eram quatro, ao todo: três meninos e uma menina. O mais velho também tinha olhos azuis. Só eles dois puxaram pelos olhos do pai.

Os outros tinham os olhos castanhos da mãe. O menino foi na garupa da montaria do pai, e sua irmãzinha, aos cuidados de outro cavaleiro. Iam a passos compassados. A noite ao redor e a noite pela frente, numa noite só. Os homens calados. As duas crianças foram entregues a uma tia, irmã do pai; já o mais velho ficou com outra tia, e o mais novinho deles foi deixado com a mãe, de nome Sebastiana, que dali também se foi.

“Ficou aí a casa vazia. Foi construída em 1935. Compramos essas terras já de um outro dono, e construímos a casa nova. A casa velha agora abriga um peão nosso, com mulher e filho. O peão, vocês cruzaram com ele, na vinda pra cá; a mulher e o filho foram ver uns parentes.”

O fantasma da velha casa A conversa se desenrola de um novelo. Fala-se de velhos tempos, sem que se fale muito ao certo, por incerto o incerto mesmo. Difuso o tempo confuso. Ouvissem, do passado, o riço dos cachos de arroz soprados pelo vento, algo parecido com o chocalho das cascavéis. Avistassem a alma-de-gato, ou alma-perdida, com o seu penacho e as penas de sua longa cauda, pousada no mandiocal. Um encanto de ave, muito bonita, todavia agourenta, aviso de morte para breve, como se acredita. Mas o certo é que a infância se foi e o menino cresceu. Bem-te-vi de outras terras viu o menino já crescido passar acolá.

Agora o berro de um boi. Um familiar aroma no ar. O cheiro da terra, da relva e do seco esterco das vacas. O contentamento de voltar ali, passados mais de sessenta anos. A casa antiga, ao lado, ainda é a mesma, salvo um puxado que não tinha, e vitrôs ao invés dos janelões que havia.

Por trás da casa, os dois irmãos chupavam manga escondidos da mãe, enquanto ela cozinhava o almoço; vigiavam-na pela janela da cozinha e, às pressas, se lambuzavam com a fruta. “Limpa a boca”, sussurrava o mais velho. Iam lá dentro da sala, pra mãe não desconfiar, daí voltavam, sorrateiros, pra se lambuzarem de manga novamente. A doce infância!

Avulta-se o fantasma do passado. Espectro o próprio aspecto da casa. O que alegra os dois irmãos, ali chegar, também os entristece, só de olharem a casa por fora. Tomados pela comoção, ou como se deles mesmos saísse, liberta, aquela aparição.

O berço vazio Envelhecidos e grisalhos, foram rever o chão de suas origens. O berço. Lá no fundo do tempo, por onde corre o ribeirão Desemboque, e de onde as lembranças são as mais remotas que guardaram de si mesmos. Aquelas que não se apagam nunca. Mais dolorosas as que mais profundamente se guardam. Espaço e tempo houvesse a contento para tudo se contar.

A terra perdida, enfim reencontrada. Uma viagem sentimental, profundamente gratificante. E lá estavam as curicacas, como se fossem as mesmas de antes, ainda sobrevoando aquele chão de ausências. Tinham-nas, iguaizinhas, retidas nas retinas da memória.

O retorno às origens mistura sentimentos: contentamento, nostalgia, melancolia. Dorzinha sutil, feito farpa miúda. Fragmentos, lascas de histórico de família, de coisas que se guardam. Pudessem recompor o antigo lar, recolocar a mobília. E o pai, a mãe, os filhos. Refiar os fios. Reatar os laços de afeto. De resto, o que resta, senão pedaços de recordações? O berço é uma terra vazia. Não há ninguém. Nenhum deles por ali.

Não olhe para trás A tarde debulha seus minutos. Os dois visitantes precisam ir embora, recusam o convite pra mais demora. Voltarão, um dia, numa outra hora. Cocos secos e ocos de muito tempo, de bacuri e guariroba, um dia mascados pelo gado e agora cinzentos de pó, foram recolhidos do chão pelo irmão mais novo, próximo ao ribeirão, e guardados nos bolsos, como lembranças do regresso à terra da infância. Comentou que, se pudesse, se mudaria de volta. “É um belo lugar — completou —. Tem mais coisas do que supunha a minha memória, assim de encher os olhos e se derramar com o ribeirão que passa bem ali, rente aos fundos da casa”.

A casa. A profunda emoção de revê-la, e agora o pesar de deixá-la, como quem se separa do seio materno. Ainda antes da despedida, o mais novo caminhou até o ribeirão, molhou as mãos e lavou o rosto com água fresca, só pra dizer que tinha voltado, e sentir o gostinho da volta. Se se demorasse um pouco mais por ali, seria bem capaz de ouvir um menino chamando pelo pai e pela mãe. Então se despediram e saíram já com vontade de voltar, e de chorar.

Suspiros dobrados, sentidos, vindos do fundo da alma. “Ah, não olhe para trás! Dói demais, de tanta saudade e tristeza. E dá um vazio danado na gente”. Disse o mais novo ao irmão, ou mais para si mesmo, e enxugou os olhos na manga da camisa.

Para sempre separados (Álbum de família) A morte o levou em 26 de janeiro de 2007. A família quase toda, de vidas separadas, agora se junta. Ali, onde as diferenças se igualam e os extremos da vida se tocam e se cobrem de terra fúnebre. Só ali, e só então, se dá o momento da reunião. Quatro coveiros de uniforme azul aguardam. Três enxadas e três pás de prontidão. Os familiares em volta, à beira do chão aberto. A família desunida, enfim reunida. O que a vida separa, a morte reúne. A cova escancarada e ali o fundo do fim. Quatorze blocos de concreto, quinze tijolos e os calços de sustento. A camada retangular do reboque e cinco placas de laje que fecham o jazigo. O senhor Lázaro, “responsável pelo campo-santo”, como se identifica, supervisiona o serviço.

A terra é vermelha no Parque Memorial. Os vivos pisam na grama. São quinze horas e trinta minutos agora. Quadra 02, Módulo 5, Jazigo 01. Valdemar se foi. O pai. Uma vez mais, ele se vai, como de outras vezes se foi. “O pai de vocês tomou chá de sumiço”, a tia dizia. “Comeu pé de cachorro e sumiu no mundo”, dizia. “Parece que virou passarinho, que voa e desaparece”, concluía. Casado pela segunda vez, e pai de dois outros filhos, repegou dois do primeiro casamento: o menino em questão e a menina. Acabou que não deu certo. A madrasta não quis. Escorraçava-os, cometia-lhes horrores; por isso foram levadas de volta para a tia.

De alma boa, a tia, justiça seja feita, fez tudo por eles, não mediu sacrifícios; foi-lhes a mãe (e o pai) que não tiveram. Pra começar, foi ela quem lhes acendeu a luz do saber; ensinou-os a ler e escrever, e eles já entraram na escola sabendo, adiantados. O menino, certa feita, na verdade já rapaz, adoeceu e ficou cego; chegou a ser desenganado pelo médico sobre voltar a enxergar. A tia, desesperada, mas decidida, e ainda pela ciência do doutor, logrou salvar das trevas, e da morte, o filho enfermo. Momentos críticos.

Violentas convulsões do rapaz. Aos gritos e choro de desespero, clamando pelo Divino Pai Eterno, ela o trouxe de volta à vida. Foi como se o tomasse dos braços da morte, no último instante — a ele que, logo que se “viu” cego, não demonstrou desespero, mas pensou em suicídio. Saiu das sombras do vale da morte, transpôs o portal de intensa claridade e emergiu com os olhos inundados de luz. A luz da providência divina, segundo a tia, imbuída de fé.

A boa tia, porém, sofria dos nervos e havia vezes em que os tratava, aos meninos, com excessiva fúria, às cegas. Depois vinha com a salmoura do remorso, a banhar os ferimentos; e o menino até condoía-se dela em seu ar sofrido, tomada pelo arrependimento. De tudo, ficam as marcas, de certa forma confusas entre o sentimento de gratidão e de magoado perdão. Fica sempre um resquício de ressentimento, enfurnado e surdo, num escaninho da alma; fica lá, feito um morcego, no seu esconderijo, respirando e se remoendo no escuro. Repisar tudo isso, denuncia o resquício. Mas fica, sobretudo, o reconhecimento do bem que se recebe, e fica o afeto compartilhado, ainda que de forma defeituosa. Prevalece a falta que fica, o vazio da ausência: a tia-mãe já falecida.

Após devolver os meninos à tia, o pai andou sumido com a outra família. Cerca de oito anos sem dar notícia. Sem que se soubesse por onde andava. Nesse tempo foi que o menino cresceu.

A mãe Sebastiana morreu primeiro. Vivia ela só com o seu silêncio e sua solidão. Analfabeta e de pouco assunto. Conversa avulsa, quando muito. Quedava-se contemplando o filho já rapaz que a visitava, e vinha-lhe um riso curto e repentino, seguido por comentário relacionado a ele quando criança; coisa de que ela se lembrava e achava graça. A voz tirante a grave; o rosto de traços rústicos; o sobrecenho carregado, o olhar cor de terra sombria. O semblante fechado e um ar pensativo de quem parecia aceitar resignadamente o rumo tomado por sua vida. Vê-la assim era doloroso para o filho, por conta do sentimento de compaixão que o perseguia.

A mãe tinha uma violinha velha, ponteava trechos de modinhas e era comovente. Lembrava-se de seus tempos de moça. Isso também doía no filho, incomodava-o imaginar a mocidade da mãe e seus sonhos perdidos. A pobre mãe. Morava numa casinha simples, humilde, em cidade do interior, onde preferia ficar. Não se dava bem na capital em que o filho residia. Em sua própria casa, mantinha sobre uma pequena mesa a “máquina de costura de mão”, como então se dizia da máquina sem pedal, tocada a manivela; e costurava por encomenda, a mãe. Por certo que também tinha lá sua vida particular, algum namorado ocasional. Tocava sua vida. Já o filho caçula numa vida andarilha, buscando seu próprio caminho.

A terra cobre a sepultura no Parque Memorial. Valdemar se foi. O pai. Aonde vai agora, assim sozinho? Ouve-se pelo “campo” o voar de um passarinho.

O sopro do vento Mas, olha só, o menino que se foi com os demais, deixou seus rastros por aqui, escritos no pó, como se a dizer que um dia os ventos voltam e os tempos se reencontram. Os meninos por escrito. Demiro, Divino, Aparecida, Valdinho. Folga sabê-los ainda vivos. Saídos do tempo cíclico para o tempo interior da ficção, a cavalo de letras, com a língua de trapo do fio narrativo. O conto como se conta pelo fio, num colar de contas-de-lágrimas.

Os ventos que voltam, que cinzas sopram agora? Os tempos de volta, o que contam do que foi embora um dia? Que rosto de dor agora se contrai e se mostra dos meninos? Que rosto lhes resta, em ruínas?

“Que mal pergunte, o senhor é parente do menino que está procurando? É mesmo?! Mas então é o senhor mesmo?! Ora, ora, quem haveria de imaginar? Esse mundo dá mesmo suas voltas.”

Ele mesmo que se procura, um pouco se reencontra. A velha casa ali ao lado, soturna, silenciosa. Um livro que se fecha no tempo. Por dentro, quem sabe? O espírito do passado, por suposto que não inteiramente morto. “Vivo! Ele está vivo! Abriu os olhos! Mexeu ali!” Os gritos das curicacas. Que o menino virou personagem de livro. Ali, feito fantasma. Uma sombra que se move no desemboque das palavras.

Valdivino Braz é jornalista e escritor.

Nota: o conto aqui publicado, misto de prosa poética, foi vencedor da primeira etapa, em seleção regional (Centro-Oeste), da 14ª Edição do Concurso Cultural Talentos da Maturidade, promovido, em âmbito nacional, pelo Banco Santander (Santander Cultural/Ministério da Cultura). Agora revisto e reestruturado, posteriormente o conto será acrescido de uma segunda parte, ainda em processo de elaboração. O título do conto inspira-se no nome do filme norte-americano “Alice Não Mora Mais Aqui”, de 1974, dirigido por Martin Scorsese, com roteiro de Robert Getchell.

[caption id="attachment_16251" align="alignright" width="620"] Lori McNamara[/caption]

Lori McNamara[/caption]

Graça Taguti Especial para o Jornal Opção

Era um folguedo antigo, lembra? Jogar bolas de gude, no cimento da praça. Ou tampinhas de refrigerante. Como é também um tanto desbotada a palavra folguedo, mas que goza, entretanto, de um frescor artesanal. Frescor que passeia livre em nossas pueris lembranças.

Nossos olhos já brincavam de ziguezaguear à toa, se intrometendo em nossas infâncias, algumas travessuras mescladas ao sumo de maduras carambolas, roubadas gostosamente do pé da casa das tias ou vizinhas.

Depois nossos olhos cresceram, adolesceram e foram jogar boliche, sempre redondas, pesadas e incertas bolas, buscando acertar metas no longo corredor comprido e encerado. Diversão noturna, regada à cerveja, azarações, alguns eventuais ficantes no pulsar das madrugadas promissoras.

Mais tarde, entramos na sinuca dos bares. Jeito cool, meio mafioso, as bolas, o taco nem sempre preciso, a bola sete, estratégias e desvios simultâneos no entrechoque destes olhos rolando a esmo na mesa de feltro.

Sem que imaginássemos, porém, perdemos certa vez nosso dinheiro e, com estas bolas-olhos-de-viver-aos-solavancos, fomos com um esfaimado sorriso circense exercer malabarismos nos nevrálgicos abre-e-fecha dos sinais de trânsito.

Eram todos olhos metafóricos os nossos aqui descritos. Você já reparou? Os da infância, perdidos em superfícies cimentadas. Glóbulos de retina exposta a aventuras inexperientes e verdes ainda, piscando buliçosas e irrequietas traquinagens.

O boliche, a sinuca, o fascínio da sedução redonda, ultrapassando sinais de trânsito, definiam eventuais percursos ou distrações dos nossos olhos. Até então a malícia estava em greve, sonolenta, desconhecida e distante dos nossos neurônios e da nossa curiosa visão — sentido, aliás, explicitamente alerta, filtrando cores e fatos, acoplados nas membranas de paisagens do mundo.

Aí nossos olhos tomaram outros rumos. Foi quando a maturidade bateu à porta de nossa razão afoita e já um tanto embebida em inaugurais malícias. Os olhos esconderam-se ladinos na saliva ambiciosa de porta-joias, na conta corrente surrupiada do quase noivo. Na gula adornada por azeitonas importadas, em tentação nos couverts de restaurantes caríssimos, untados a pompa, elegância e cardápios únicos.

Nossos olhos também, sem mandar recado, escorregaram em relacionamentos fortuitos e se perderam rapidamente nos muitos outros rondando à nossa volta. Olhos que eram teus, por acaso. Eles ansiavam gritar “Amor, amor”, mas sem quaisquer sinais de emissão sonora.

Gritar em silêncio vítreo e corajosamente honesto, algum assustado sentimento, desatrelado das tecnologias do século 21.

A fuga, contudo, anunciava-se embutida neste encontro, quando nossos olhos se adesivaram a outros e aos teus.

Sim, porque, havia aqueles olhos outros, aficionados no redondo das bolas de futebol, rolando no milionário gramado junto aos pés dos nossos ídolos. As irresistíveis luvas e prêmios dos clubes internacionais.

Até que os smartphones invadiram nosso presente e a premência de atualíssimas intenções touch, apartadas da simples, aveludada e erótica tatilidade entre humanos.

Telas de amoled, sistemas operacionais velocíssimos. Os olhos se hipnotizaram com as premissas de tantos aplicativos e viagens nas redes virtuais.

De novo pularam fora as órbitas. Rejeitaram namoros licorosos em eloquente início. Saltaram para micro telas reluzentes e obedientes, afixadas em nossas mãos e dedos, nossas incansáveis e polivalentes gueixas digitais.

Atualmente circula nas ruas de países aflitos ardorosa campanha cingida aos retornos dos olhos à sua função de olhar, poetizar, admirar, contemplar as luzes e suas sombras no decorrer dos tempos e das horas mortas.

Olhos que aplaudam encantados todas as nuances de estações provisórias, aterrissadas nos vastos continentes da imensa geografia do planeta.

Que se intrometam em jogos de praça, bolinhas de gude inocentes, ou painéis digitais-eletrônicos consoles sofisticados e ultrassensíveis, viciados no comando de games complexos.

Mas que não desistam, estes olhos de vidro, de se recolarem plenos aos nossos rostos sedentos por contato. Que insistam sempre, estes olhos úmidos, em cerrar as pálpebras devagar. Não apenas durante o sono. Que fiquem à espera de delicados e mornos beijos.

Porque estes beijos e estes olhos macios ainda existem e resistem hoje . Mesmo que você duvide, eles existem e insistem. São carinhos apaixonados, embora sutis às vezes. E felizmente nada tecnológicos.

Graça Taguti é escritora e jornalista.

via Revista Bula