“O Avesso da Pele”, de Jeferson Tenório: o avesso de uma nação — breve ensaio

27 novembro 2025 às 15h59

COMPARTILHAR

No encontro do “Clube do Livro da UBE”, de 27 de novembro de 2025, sob a direção do Presidente, professor Ademir Luiz, a discussão de O Avesso da Pele demonstrará o quanto esse romance continua atual e necessário. Na qualidade de articulista e como pesquisador que estudou a obra no âmbito da disciplina Direito e Linguagem no IDP — elaboramos uma resenha crítica à guisa de leitura complementar — sinto-me compelido a oferecer uma análise mais densa: não apenas da narrativa, mas das tensões entre literatura, memória, racismo estrutural e o papel formativo da linguagem.

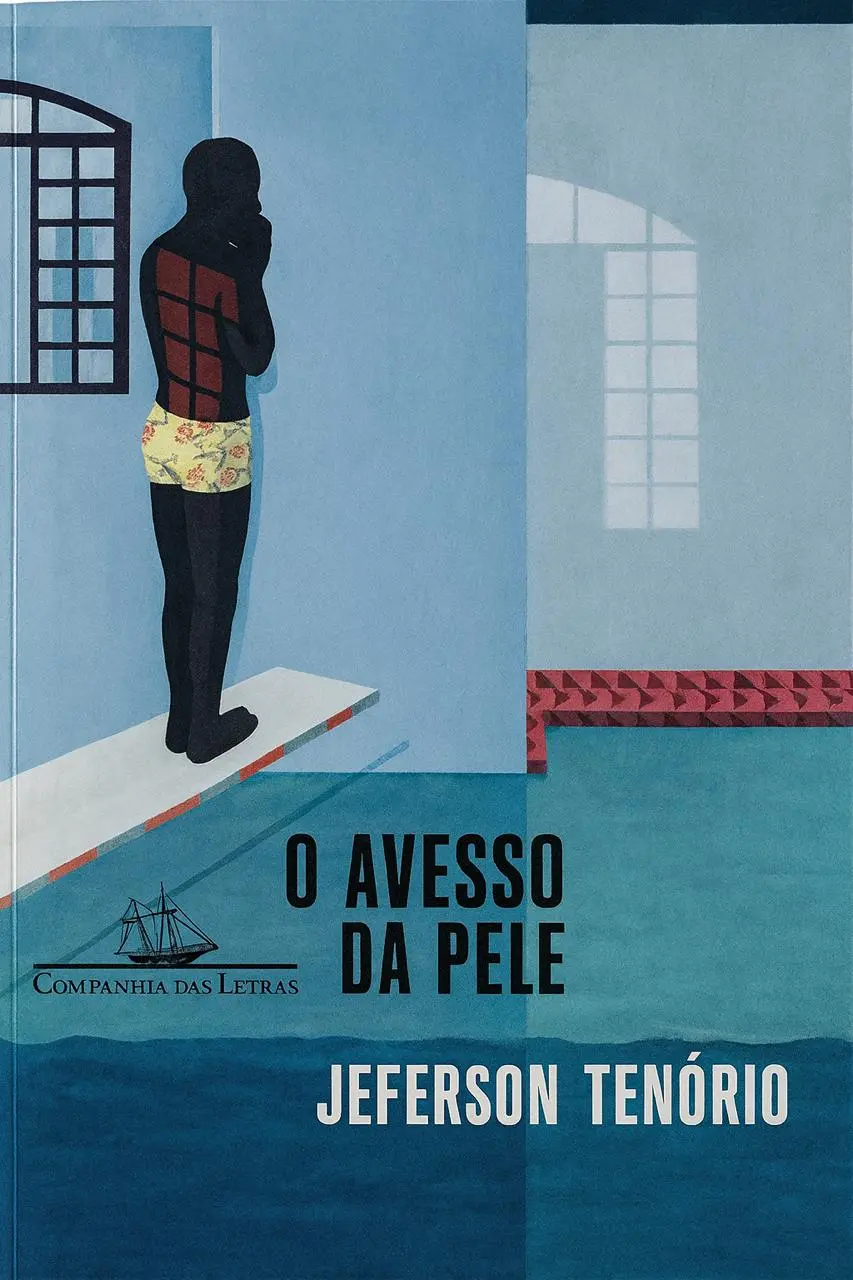

Publicado em 2020 e laureado com o Prêmio Jabuti de 2021, O Avesso da Pele narra a trajetória de uma família negra em Porto Alegre, pelo olhar de Pedro — narrador e filho de Henrique (professor) — que tenta reconstruir a vida do pai após seu assassinato numa abordagem policial. A narrativa se faz por meio de memórias, lacunas, objetos, relatos de conviventes — ao mesmo tempo que atravessa o luto, a negritude, as fraturas existenciais e os traumas que marcam não apenas uma pessoa, mas uma herança para gerações. A narrativa é estruturada de modo inusitado e potente: a voz narrativa, muitas vezes em segunda pessoa, convoca o leitor a habitar o lugar do pai — Henrique — ou a mergulhar no avesso da pele, essa parte invisível da identidade, atravessada pela história e pelo preconceito.

Embora o luto e a relação familiar — pai/filho — sejam eixos centrais, o livro denuncia com clareza a persistência do racismo estrutural no Brasil contemporâneo. A desconfiança às pessoas negras, o medo da autoridade policial, a objetificação dos corpos negros — todos esses elementos permeiam a trama como aspectos cotidianos da negritude. A figura de Henrique, professor de escola pública, também denuncia o colapso do sistema educacional e a dureza de ensinar em espaços marcados pela desigualdade, pobreza, racismo e descaso institucional. Mais do que expor o sofrimento, Tenório (via Pedro) aponta a literatura, a memória e o afeto como ferramentas de resistência. A reconstrução da trajetória paterna é também um esforço de ressignificar a negritude — não apenas como marca de dor, mas como herança identitária e de ancestralidade.

A força de O Avesso da Pele não está apenas no que é narrado, mas em como: há momentos em que o autor confere à linguagem uma dimensão poética, intensa, capaz de traduzir o trauma, o sentimento de perda, a busca por presença e a dor existencial. Por exemplo: “Às vezes você fazia um pensamento e morava nele. Afastava-se. … Construía uma casa assim. Longínqua. Dentro de si. Era esse o seu modo de lidar com as coisas. Hoje, prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas a sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. E apesar de tudo, nesta casa, neste apartamento, você será sempre um corpo que não vai parar de morrer. Será sempre o pai que se recusa a partir.” Esse fragmento revela a ambivalência entre ausência e presença, perda e memória, dor e redenção — elementos que fazem da obra muito mais do que denúncia: fazem dela um lamento e uma esperança coletiva.

Na resenha, agora articulada, percebi que a escolha narrativa — fragmentada, carregada de memórias, lacunas, silêncio — é uma estratégia estética coerente com a temática: reconstruir o pai é também reconstruir uma identidade marcada por silêncios, apagamentos e violência. A linguagem poética e disforme dialoga com as fissuras da história. Além disso, a obra revela o risco de reduzir sujeitos negros a estereótipos, violência, criminalidade — algo que a sociedade frequentemente naturaliza, mas que a literatura de Tenório escancara em sua brutalidade e persistência. Por outro lado, a aposta na afetividade — na memória, no amor, no luto — não cai numa sentimentalidade vazia: ela articula uma crítica social que pede não só empatia individual, mas transformações estruturais — na educação, na memória nacional, na consciência racial.

Desde sua publicação, O Avesso da Pele alcançou destaque: além do Prêmio Jabuti, foi finalista de premiações importantes. Contudo, a obra foi alvo de controvérsias: em 2024, entrou na mira de setores conservadores que alegaram haver “linguagem inadequada” e cenas sexualizadas — o que levou, em alguns estados, à retirada do livro do ambiente escolar. Esse episódio revela que o incômodo provocado não está na suposta “vulgaridade” da linguagem ou da sexualidade, mas no desconforto que a literatura causa ao expor a violência racial, estrutural — aquilo que muitos prefeririam manter invisível. Como observa o autor: “é curioso como palavras de baixo calão e atos sexuais causam mais incômodo do que o racismo, a violência policial e a morte de pessoas negras.”

Reconhece-se em O Avesso da Pele um instrumento poderoso de reflexão sobre a negritude, a violência institucional e a memória histórica brasileira. A obra é um apelo humano, um convite à empatia, um alerta. Para o campo jurídico e social, o romance põe em cena a urgência da visibilidade: das vítimas, das suas histórias, dos corpos e das memórias que o Estado — direta ou indireta — tem apagado. No contexto de debates sobre violência policial, racismo estrutural e direitos humanos, o livro funciona como um documento literário e moral. Para a linguagem, a obra demonstra que o português — essa língua nacional marcada por heranças coloniais — pode se tornar veículo de reparação simbólica, de denúncia, de memória. A segunda pessoa do narrador, a fragmentação temporal e o luto expressado em linguagem intensa e poética tornam a leitura um ato de reconstrução identitária. Para a memória social, o romance contribui para desfazer o mito da “democracia racial” e expõe a persistência das feridas abertas no corpo da nação — feridas que muitas vezes se chamam “cor da pele”.

Em um Brasil que constantemente tenta apagar ou minimizar a dor de sua população negra — seja por meio da negação, seja por omissão institucional — O Avesso da Pele surge como um grito literário: dolorido, urgente, necessário. A obra não é mero exercício ficcional ou memorialismo íntimo. Ela é um testemunho, um legado e uma convocação. Para lembrar, para sentir, para resistir. Para fazer com que o “avesso” deixe de ser escondido — e se torne visível, reconhecido, reconhecível. Talvez essa seja a mais profunda função da literatura: dar voz aos silenciados; transformar feridas em memória coletiva; e, sobretudo, nos obrigar a encarar o avesso da pele — e, com ele, o avesso da história.