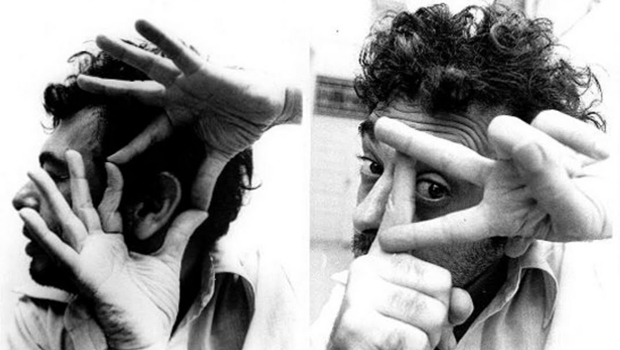

Glauber Rocha, o deus e o diabo do Cinema Novo

26 novembro 2016 às 09h55

COMPARTILHAR

Faroeste do terceiro mundo, o apocalíptico “Deus e o Diabo na Terra do Sol” é de pretensão épica e demonstra, da melhor forma, a cultura folclórica brasileira

“Os filmes são péssimos,

mas os diretores são geniais”

Paulo Francis

Ademir Luiz

Especial para o Jornal Opção

De 1964, “Deus e o Diabo na Terra do Sol” foi um dos filmes mais representativos do Cinema Novo, corrente artística fundada na metade dos anos de 1950, liderada por Glauber Rocha, que teve como principais adeptos Ruy Guerra, Joaquim Pedro de Andrade e Cacá Diegues, dentre outros jovens cineastas.

O cinema brasileiro estava em declínio com as falências das companhias cinematográficas paulistas, destacadamente a Vera Cruz, que tentou reproduzir a indústria hollywoodiana no Brasil. O filme “Rio, 40 Graus” (1955), de Nelson Pereira dos Santos, abriu espaço para o início deste movimento, que tinha como principais influências o Neo-Realismo Italiano e a Nouvelle Vague Francesa.

Com orçamentos baixos, a principal proposta era fazer filmes anti-industriais, politizados e polêmicos. Fazer o Brasil pensar por meio do cinema. Mostrar as mazelas do campo e a violência urbana crescente e não só um Brasil de cartão postal, como em “Orfeu Negro” (1959), do francês Marcel Camus.

O enredo se inicia apresentando Manuel (Geraldo Del Rey) e Rosa (Yoná Magalhães), um casal de trabalhadores nordestinos que sofrem com a pobreza, a fome, a miséria do sertão. O vaqueiro Manuel vê-se injustiçado e humilhado por seu patrão, o Coronel Morais (Milton Roda), e o mata. A partir daí começa a saga do casal que é obrigado a fugir. Encontram Sebastião (Lídio Silva), beato que se dizia santo e milagreiro e seus seguidores. O profeta promete prosperidade e salvação.

No entanto, no decorrer do filme, o profeta se mostra um homem alucinado, que apenas aliena o povo, em sua necessidade de ouvir palavras confortadoras. Em sua necessidade de crer em algo, Manuel apega-se firmemente às palavras do falso salvador. A cena de Manuel levando uma pedra morro acima é, talvez, a mais forte do filme. Mais realista, Rosa percebe a loucura do pregador e, após o sacrifício de uma criança, acaba matando-o. Enquanto isso, Antônio das Mortes (Maurício do Valle) lidera um ataque a mando dos latifundiários locais e da Igreja católica, que pedem a morte dos seguidores do beato. Estranhamente, Antônio das Mortes, o matador de cangaceiros, deixa o casal Manuel e Rosa vivos, para contar como foi o massacre à caravana de Sebastião.

Mais uma vez, o casal está sozinho no sertão e acaba se deparando com o bando de Corisco (Othon Bastos), cangaceiro remanescente do grupo de Lampião. Corisco, batiza Manuel de “Satanás”, transformando-o em cangaceiro, dando-lhe novamente um sentido a sua vida; dessa vez, completamente imerso no mundo do crime. Depois de muita violência, Antônio das Mortes resolve confrontar-se com o grupo. Essa parte do filme desconstrói os westerns hollywoodianos, mostrando todo seu exagero e pretensão épica.

Um faroeste do terceiro mundo, bem ao estilo do Cinema Novo, sob o lema de Glauber: “uma câmera na mão e uma idéia na cabeça”. O final é apocalíptico. Após testemunharem um banho de sangue, Rosa e Manuel correm pelo sertão até que ele, finalmente, vira mar. O plano final é do oceano, ondas quebrando na praia. Cumpre-se, simbolicamente, a promessa sebastianista de Antônio Conselheiro, líder de Canudos, uma das inspirações mais nítidas da obra.

Comumente apontado como o melhor filme brasileiro de todos os tempos (“Cidade de Deus” se tornou seu competidor mais sério), ganhou diversos prêmios e festivais por todo o globo. Glauber, então com apenas 25 anos, conseguiu seu lugar na eternidade com o filme que melhor retrata a cultura folclórica brasileira. O diretor, que também foi o principal roteirista, afirmou que:

“Eu parti do texto poético. A origem de Deus e o Diabo é uma língua metafórica, a literatura de cordel. No Nordeste, os cegos, nos circos, nas feiras, nos teatros populares, começam uma história cantando: eu vou lhes contar uma história, que é de verdade e de imaginação, ou então, que é imaginação verdadeira. Toda minha formação foi feita nesse clima. A idéia do filme me veio espontaneamente”.

O diretor e suas influências

Realmente, “Deus e o Diabo na Terra do Sol” exemplifica bem a personalidade de Glauber. Um homem ambíguo e controverso. Mandado ao exílio pelos militares, traiu a esquerda, e apoiou o general Geisel. Posteriormente, traiu os militares e ninguém mais o queria. Morreu jovem, com pouco mais de 40 anos, na condição de pária. Talentoso e polêmico, conseguiu a admiração de críticos e cineastas do nível de Fritz Lang, diretor de “Metrópoles” (1927), e Martin Scorsese. É possível identificar no roteiro influências do filosofo existencialista Jean-Paul Sartre com suas peças teatrais “O Diabo e o Bom Deus” e “Entre quatro paredes”.

A longa cena em ação suspensa entre os cangaceiros remete ao limbo sartriano, uma sala fechada, onde “o inferno são os outros”. O limbo de Glauber é a caatinga, sob o sol escaldante. Outra grande influência de Glauber para executar este filme foi o lendário “Encouraçado Potemkin” (1925), de Sergei Eisenstein.

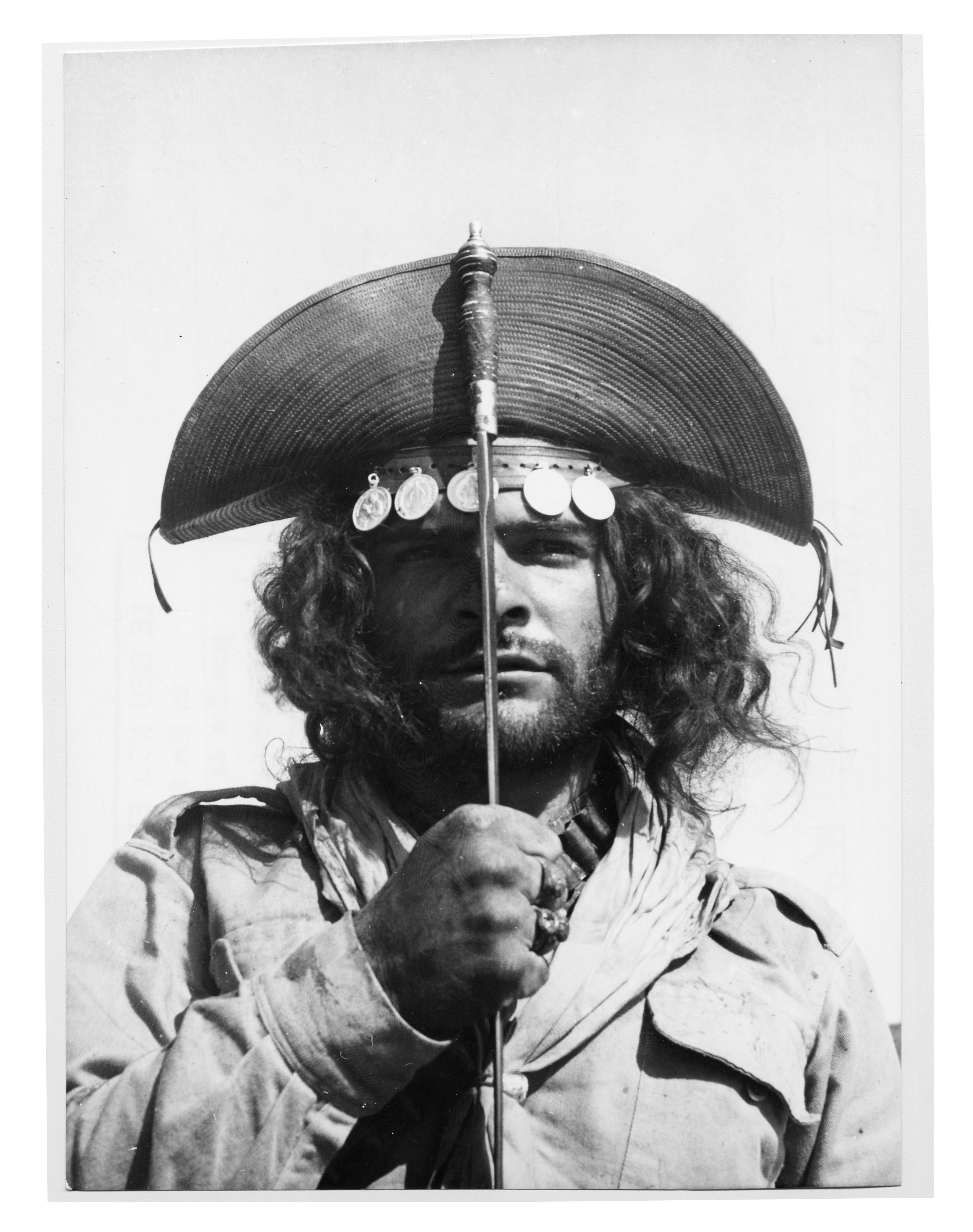

Glauber afirmava que o personagem de Antônio das Mortes era verídico, seu nome: José Rufino. Paulo Gil Soares documentou a história deste nordestino que, segundo a lenda, matou muitos cangaceiros. A vestimenta de Antônio das Mortes é toda característica, capa longa onde pode guardar seus utensílios, chapéu com amplas abas para se proteger do sol.

Com tudo isso, o personagem ganha um ar misterioso, frio e solitário. O fiel da balança entre Deus e o Diabo. Antônio das Mortes reaparece na continuação: “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro” (1969). Outro personagem importante é o Cego Júlio. Narrador eloquente que se torna crucial nos principais momentos do filme, narrando, cantando sempre de uma forma crítica e aguçada. Cego como Homero, mítico autor de “Ilíada” e “Odisseia”, Júlio pergunta para o contraditório Antônio das Mortes:

“— É matando, Antônio? É matando que você ajuda seus irmãos?

— Sebastião também me perguntou. Eu não queria, mas precisava. Eu não matei os beatos pelo dinheiro. Matei porque não posso viver descansado com essa miséria.

— A culpa não é do povo, Antônio! Não é do povo!

— Um dia vai ter uma guerra maior nesse sertão. Uma guerra grande, sem a cegueira de Deus e o Diabo. E para que essa guerra comece logo, eu, que já matei Sebastião, vou matar Corisco. E depois morrer de vez, que nós somos tudo uma mesma coisa”.

Toda a ação é sublinhada pela música de Sérgio Ricardo, que buscou inspiração nas cantorias nordestinas, cantando letras escritas pelo diretor. Seu contraponto é Heitor Villa-Lobos, sobretudo com o uso da bela Bachiana nº 5. O choque da mais erudita com a mais popular das manifestações musicais brasileiras.

Semelhante ao livro-ensaio-tratado “Os Sertões”, de Euclides da Cunha, “Deus e o Diabo na Terra do Sol” mostrou um Brasil desconhecido ou ignorado pela maioria da população. Todo o cenário do filme é composto por construções rústicas. Porém, embora muito simples, é possível estabelecer relações entre detalhes dos casebres em que viviam e a vida em êxtase religioso que levavam. Nas palavras de Euclides da Cunha:

“Era o lugar sagrado cingido de montanhas, onde não penetraria a ação do governo maldito… A sua topografia interessante modelava-o ante a imaginação daquelas gentes simples como o primeiro degrau, amplíssimo e alto, para os céus… Não surpreende que para lá convergissem, partindo de todos os pontos, turmas sucessivas de povoadores convergentes das vilas e povoadores mais remotos… Diz uma testemunha: Alguns lugares desta comarca e de outras circunvizinhas, e até do Estado de Sergipe, ficaram desabitados, tal aluvião… Causava dó verem-se expostos à venda nas feiras, extraordinária quantidade de gado cavalar, vacum, caprino, etc., além de outros objetos, por preços de nanada, como terrenos, casas, etc.. O anelo extremo era vender, apurar algum dinheiro e ir reparti-lo com o Santo Conselheiro. (…) As casas dos sertanejos eram simples, mas em Canudos eles encontravam refúgio para seus problemas, plantavam, colhiam, dividiam, aprendiam a viver em grupo: ‘(…) Feitas de pau-a-pique e divididas em três compartimentos minúsculos, as casas eram parodia grosseira da antiga morada romana…’”.

A referência não é gratuita. Um arraial naqueles tempos poderia ser tão isolado e independente do centro do império quanto uma urbe romana. E, da mesma forma, construído em torno do preceito religioso; não em torno de necessidades comerciais, como se estabeleceu a construção de cidades na Idade Média.

Os habitantes dessas praças, e sua cultura delirante, não poderiam ser considerados necessariamente perigosos, nem mesmo, um foco monarquista, mas produto de uma série de fatores econômicos, geográficos, raciais e históricos que culminaram em um retorno ao coletivismo messiânico das primeiras comunidades cristãs.

Uma população formada pela mistura do branco, negro e índio, que foi se isolando cada vez mais, organizando-se em comunidades fechadas. Comunidades que, acossadas por grandes proprietários de terras, viram-se cada vez mais entre o fogo e a caldeira, entre Deus e o Diabo. l

Ademir Luiz é professor da Universidade Estadual de Goiás.