O racismo estrutural atualizado pela pandemia da Covid-19 e pelo assassinato de George Floyd

11 junho 2020 às 09h58

COMPARTILHAR

Onda antirracismo: não se pode prever quando ocorrerá a 2ª cena que trará à superfície todo afeto recalcado da história de vida de cada manifestante, até que tal cena ocorra

Fernanda Palhares e Renata Wirthmann

Especial para o Jornal Opção

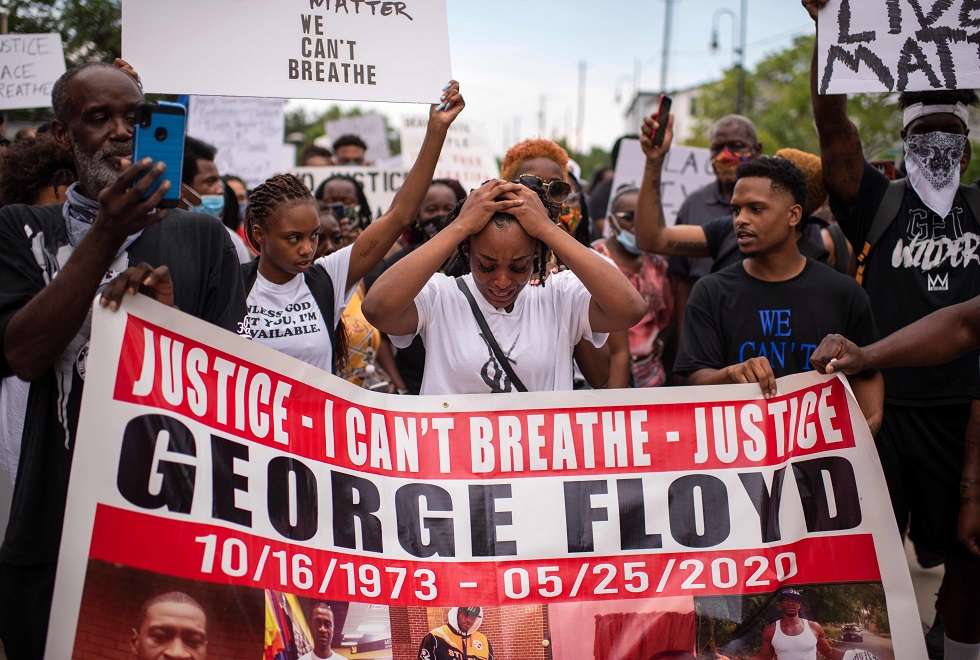

As manifestações após o assassinato do norte-americano George Floyd, um homem negro de 46 anos que teve o pescoço pressionado pelo joelho de um policial branco por mais de oito minutos, se espalharam por todo o mundo, inclusive no Brasil. No dia 25 de maio, na cidade de Minneapolis, no Estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Floyd foi acusado por um funcionário de uma loja local por, supostamente, entregar uma nota falsa de 20 dólares. A polícia foi chamada. O policial Derek Chauvin, acompanhado por mais três policiais, rendeu Floyd que, já algemado, foi imobilizado no chão.

A cena dura oito minutos e quarenta e seis segundos. Floyd esclarece não estar conseguindo respirar. Após três minutos da contenção, Floyd desmaia e não demonstra qualquer tipo de movimento. Segundo laudo médico, Floyd morreu em consequência de uma parada cardiopulmonar causada por compressão no pescoço. A cena foi gravada por uma adolescente de 17 anos, Darnella Frazier, e divulgada no dia 27 de maio na internet.

Simultaneamente ao assassinato de George Floyd, a pandemia da Covid-19 tem exposto estatísticas claras da desigualdade racial. A contaminação, que começou na parte mais rica da população pela importação do vírus de outros países do mundo, teve como primeiro óbito brasileiro uma empregada doméstica. Em pouco tempo, tanto no Brasil quanto nos EUA, os dados demonstram que a Covid-19, em países com grande desigualdade social, tem se tornado, fundamentalmente, uma doença social. Segundo pesquisa realizada pelo Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC-Rio, um paciente preto ou pardo e analfabeto tem um risco de óbito, por Covid-19, quase quatro vezes maior que um paciente branco e com nível superior. Segundo a pesquisa “quando a análise é feita pela escolaridade, pessoas com nível superior representavam 22% das mortes analisadas, enquanto os sem escolaridade chegavam a 71,31%”.

Os dois acontecimentos, o assassinato de Floyd e a pandemia da Covid-19, evidenciam a potência do racismo estrutural no Brasil e no mundo. Partindo do pressuposto de que, neste momento, o silêncio é uma forma de racismo que tem contribuído para a manutenção secular de um Estado racista, é necessário falar, analisar, escrever ou manifestar. Cabe a cada um encontrar um modo de quebrar tal silêncio. Eis o que buscamos neste ensaio: um esforço de manifestação, a partir do lugar social do psicanalista, frente ao assassinato de Floyd, Miguel, Breonna Taylor, João Pedro, Ágatha Félix, Marcos Vinícius, Maria Eduarda, Matheus, Marielle, além de todas as vítimas sociais da covid-19.

“Você não pode abusar de um grupo de gente inteligente

por 300 anos e esperar que aguentem indefinidamente”

Em primeiro lugar parece imprescindível analisar a repentina e potente onda de manifestações antirracismo. A professora dos EUA Jane Elliott, de 87 anos, tentou explicar tal fenômeno de um modo simples: “Você não pode abusar de um grupo de gente inteligente por 300 anos e esperar que aguentem indefinidamente”. Mas por que exatamente agora? Por que frente a morte de George Floyd? A constatação da professora Jane faz referência a uma ferida, cutucada há séculos e que parece retornar de modo traumático.

A palavra trauma deriva do grego e, em sua origem, significa ferida. Como conceito psicanalítico lacaniano este conceito é articulado ao conceito de real: o trauma como uma impossibilidade, uma incompreensão ou uma incapacidade de articulação em algum ponto da experiência humana. Lacan afirma que “o verdadeiro núcleo traumático é a relação com a língua”, ou seja, o trauma é a consequência da incidência da linguagem sobre cada sujeito. Eis a diferença fundamental do conceito de trauma para a psicanálise, ele está mais no sujeito que no acontecimento e, portanto, só pode ser localizado a posteriori, retroativamente.

A experiência traumática, portanto, ocorre frente a um acontecimento atual que tenha a potência de atualizar no sujeito um importante afeto, inconsciente, advindos de outros momentos primevos da sua vida. O trauma é, assim, composto por duas cenas, a primeira, que não é percebida no momento em que ocorre, mas guarda um afeto desconhecido, e uma segunda cena, que pode ocorrer a qualquer momento na vida do sujeito e que tenha a capacidade de evocar o afeto da cena originária. Isso significa que um episódio novo tem a potência de se tornar traumático pelo enlace com algo que já foi vivido anteriormente, mais especificamente, na infância. O que não significa dizer que o acontecimento atual ocorra como a cena originária do trauma, mas que o conteúdo afetivo irá se repetir devido a estrutura do sujeito em sua singularidade. O trauma, portanto, surge, ao mesmo tempo, de um evento imprevisto e de experiências originárias do sujeito.

Retomando a questão levantada de por que tamanha onda de manifestação antirracismo neste momento, eis o atravessamento do real: não se pode prever quando ocorrerá a segunda cena que trará à superfície todo afeto recalcado da história de vida de cada manifestante, até que tal cena ocorra. O assassinato de Floyd, nos EUA, é a segunda cena que inscreve o trauma pois atualiza o medo frente ao potencial assassinato de cada cidadão negro do mundo, como explicitado pelo cartaz “Am I next?” exibido pela menina negra de 3 anos em Nova York. “Floyd são todos” — gritam os manifestantes, evidenciando que o trauma faz laço e é elevado ao estatuto de movimento: #VidasNegrasImportam/ #BlackLivesMatter. Ao fazer laço social o trauma, originalmente singular, passa a ser experimentado coletivamente, oferecendo uma identidade coletiva através dos movimentos sociais. Por isso Freud afirma em “Psicologia de grupo e a análise do ego” que “a psicologia de grupo interessa-se assim pelo indivíduo como membro de uma raça, de uma nação, de uma casta, de uma profissão, de uma instituição, ou como parte componente de uma multidão de pessoas que se organizaram em grupo, numa ocasião determinada, para um intuito definido”.

Por fim, um segundo ponto. Sobre a origem do racismo, principal objeto das atuais manifestações. O psicanalista e professor da UFMG Jésus Santiago, num boletim da EBP para o Fórum “Por que só há raças de discurso: desafios à democracia”, em 2018, nos apresenta a tese de que o racismo, advém da ideia preconceituosa e ultrapassada de que existem raças: “Raça e racismo são inseparáveis, ou seja, o mito de raças diferentes é produto do racismo”. O psicanalista argumenta que a sociedade, amparada pela ciência de cada época, parece se esforçar para forjar uma espécie de hierarquia das raças. Como consequência disso, podemos inferir que tanto raça quanto racismo não são dados naturais, mas sim discursos, construídos e sustentados durante séculos e que podem, portanto, ser re-elaborados, a partir de um esforço contrário a este primeiro, ou seja, numa espécie de “terapêutica de massa” capaz de produzir ressonâncias no discurso público que destrua o mito da existência de raça e, consequentemente, faça furos e fraturas cada vez mais irreversíveis no grosso e antigo alicerce racista da sociedade.

Fernanda Palhares é psicóloga formada no curso de psicologia da Universidade Federal de Catalão (UFCAT). Renata Wirthmann é psicanalista e professora-doutora do curso de Psicologia da UFCAT.