Há 80 anos, Estados Unidos produziram, testaram e lançaram a primeira bomba atômica contra o Japão; veja fotos

14 julho 2025 às 19h40

COMPARTILHAR

Em 6 de agosto de 1945, há 80 anos, o mundo testemunhava um dos episódios mais devastadores e emblemáticos da história contemporânea: o lançamento da primeira bomba atômica, batizada de Little Boy, sobre a cidade japonesa de Hiroshima. Três dias depois, em 9 de agosto, a segunda bomba, Fat Man, atingiria Nagasaki. Os ataques marcaram o fim da Segunda Guerra Mundial, mas também inauguraram a era nuclear, trazendo à tona os limites da ciência e os dilemas éticos do uso da tecnologia.

Para compreender o contexto científico e histórico dessa arma de destruição em massa, o Jornal Opção entrevistou, em 2023, dois especialistas: Solemar Oliveira, doutor em Física pela USP, escritor e professor da Universidade Estadual de Goiás (UEG); e Lauriane Santin, doutora em Física Atômica e Molecular pela Universidade de Brasília (UnB). Ambos ajudaram a traçar a trajetória desde os primeiros experimentos com partículas subatômicas até a explosão que devastou Hiroshima.

O nascimento de uma força destrutiva

Segundo Solemar Oliveira, tudo começa com a descoberta do nêutron, em 1932, pelo físico britânico James Chadwick. A partícula, prevista teoricamente por Ernest Rutherford, é fundamental para o entendimento da estrutura do átomo. “Ele achou que poderia existir uma partícula que tivesse massa, mas sem carga, que equilibraria o núcleo e as forças de repulsão entre os prótons”, explica o físico.

O experimento que levou à comprovação da existência do nêutron envolveu o bombardeamento de átomos de berílio com partículas alfa. Essa técnica gerou radiação de alta penetração, que só poderia ser explicada pela emissão de uma nova partícula neutra.

A descoberta abriu caminho para experimentos com urânio, culminando na fissão nuclear — a divisão de um núcleo atômico pesado em núcleos menores, liberando imensas quantidades de energia. Em 1938, os químicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann realizaram o primeiro experimento bem-sucedido de fissão do urânio, mas foi a austríaca Lise Meitner, com seu sobrinho Otto Frisch, que explicou o fenômeno: o bombardeamento com nêutrons dividia o átomo em partes menores.

A reação em cadeia

O passo seguinte foi compreender como essa reação poderia ser mantida de forma contínua e em cadeia. “Uma reação em cadeia com urânio metálico comum é possível se o urânio for partido em pequenos pedaços separados por um material que desacelere nêutrons”, afirma Solemar.

O físico italiano Enrico Fermi, laureado com o Nobel, foi o responsável pela construção do primeiro reator nuclear funcional. Ele usou grafite como material moderador, capaz de reduzir a velocidade dos nêutrons, tornando-os mais eficazes em provocar novas fissões. Foi assim que se alcançou a primeira liberação controlada e auto-sustentada de energia nuclear.

Mas o urânio disponível na natureza não era suficiente para sustentar esse processo em larga escala. Era necessário enriquecer o material, aumentando a concentração do isótopo urânio-235, que é fissível, em comparação com o mais comum urânio-238, que não é. O enriquecimento tornou-se um dos pontos centrais da engenharia nuclear envolvida no desenvolvimento da bomba.

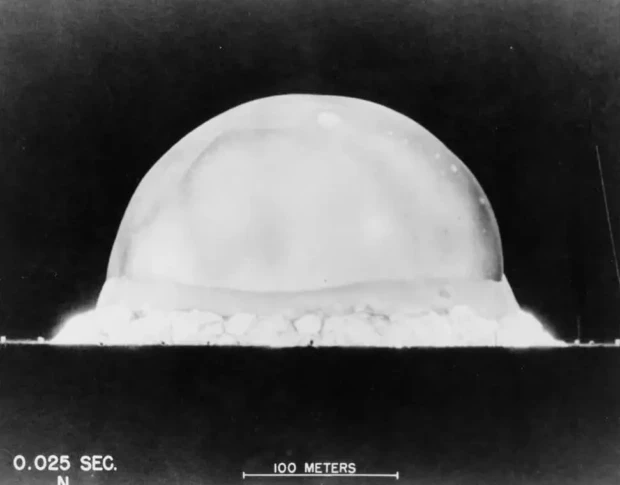

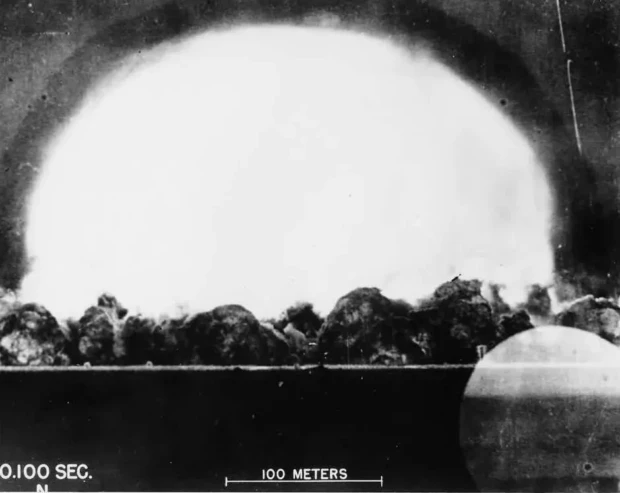

Primeiro teste ocorreu em 16 de julho de 1945

O desenvolvimento da bomba atômica foi formalizado com o Projeto Manhattan, uma iniciativa secreta liderada pelos Estados Unidos, com a participação do Reino Unido e do Canadá. Seu líder científico era o físico J. Robert Oppenheimer, que ficou conhecido como o “pai da bomba atômica”. Ele não apenas coordenou os principais cientistas do mundo como também foi responsável pelo design das bombas e pela realização do primeiro teste.

Esse primeiro teste, batizado de Trinity, ocorreu no dia 16 de julho de 1945, no deserto de Alamogordo, no Novo México. A bomba usada no teste era baseada em plutônio e provou ser funcional — abrindo caminho para os ataques nucleares que ocorreriam menos de um mês depois.

Leia também:

Oppeinheimer: conheça a história da descoberta, cientistas e funcionamento da bomba atômica

Historiadores discutem se era “inevitável” jogar bomba atômica no Japão em 1945