Como o projeto de Lei Antifacção acendeu a guerra entre governo, oposição e Polícia Federal

22 novembro 2025 às 21h00

COMPARTILHAR

Quando a Câmara aprovou, por 370 votos a 110, o chamado PL Antifacção, não foi apenas um projeto que avançou. Foi um sinal claro de que a segurança pública se tornou o novo campo minado da disputa nacional — um lugar onde técnica, estratégia e constitucionalidade parecem ser detalhes menores diante do apetite eleitoral de 2026.

A proposta original era do governo Lula. O relator acabou sendo Guilherme Derrite (PP-SP), ex-secretário de Segurança de Tarcísio de Freitas (Reublicanos) e aliado do bolsonarismo. No caminho entre o Palácio do Planalto e o plenário da Câmara, o texto sofreu seis versões, ganhou expansões de pena, perdeu coordenação federal e, na avaliação de especialistas, abriu brechas potencialmente perigosas.

O governo orientou voto contra o relatório derriteano. E perdeu.

A Polícia Federal publicou nota oficial alertando para “risco real de enfraquecimento no combate ao crime organizado.” No Congresso, a oposição comemorou como uma derrota do governo. O Centrão descreveu como “uma vitória da Câmara”. E governadores bolsonaristas celebraram como bandeira própria.

Por trás da votação, porém, há um debate mais profundo — jurídico, institucional e operacional — sobre como o Brasil escolhe enfrentar um problema cuja dimensão é muito maior que o Congresso parece compreender.

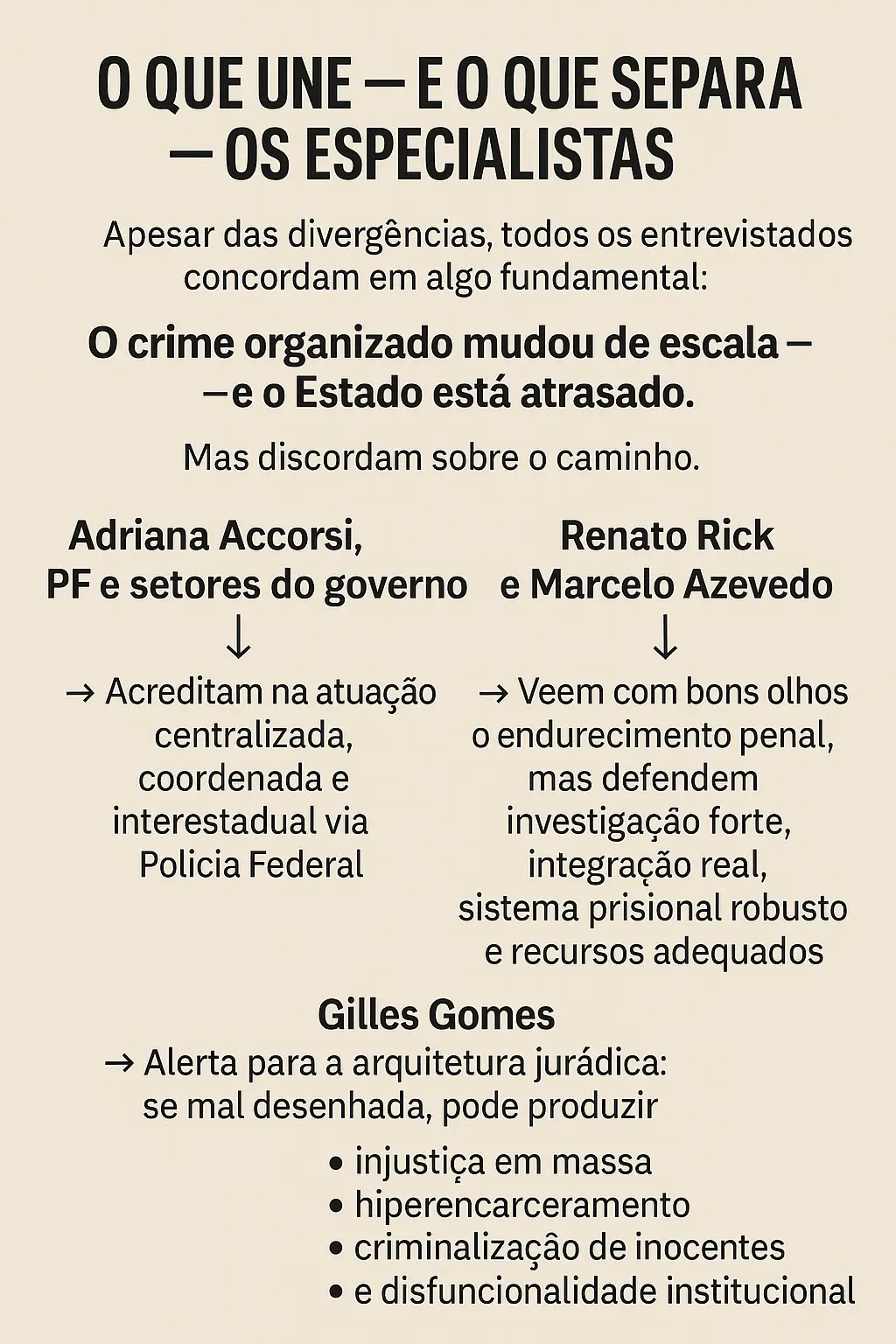

É nessa encruzilhada que se encaixam as falas da deputada federal e delegada Adriana Accorsi (PT-GO), do presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Goiás (SINPOL-GO), Renato Rick, do vice-presidente do sindicato da PRF em Goiás, Marcelo Azevedo, do advogado criminalista Gilles Gomes e da Polícia Federal – que se limitou a falar por meio de nota.

Adriana Accorsi: “a direita teve chance de agir contra o crime e não fez nada”

O governo Lula apresentou o PL Antifacção após uma escalada de ações de facções, inclusive a operação policial no Rio de Janeiro que deixou mais de 100 mortos e reacendeu o debate sobre controle territorial de milícias e organizações criminosas. A proposta original, elaborada com participação de especialistas como o promotor Lincoln Gakiya, referência no combate ao PCC, tinha um foco central: asfixiar financeiramente o crime organizado, integrando Polícia Federal, Receita Federal, Banco Central e Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) em um ataque coordenado à lavagem de dinheiro e ao patrimônio das facções.

Adriana Accorsi, que foi delegada da Polícia Civil por mais de 14 anos e é especialista em Segurança Pública e Ciências Criminais, comenta que há claro uso eleitoral da pauta da segurança por governadores e lideranças de direita que, segundo a deputada, não apresentaram nada estrutural contra o crime organizado quando estavam no poder.

Diz pra mim um projeto do governo Bolsonaro contra o crime organizado. Você teve? Não existe. Nem no governo do Temer. Ou seja, a direita está criticando algo que teve chance de fazer e não fez nada, nenhum projeto.

Na visão de Adriana Accorsi, esse eixo técnico foi atropelado por uma operação política. “O pacote, o projeto Antifacção, ele é um projeto elaborado por especialistas que a extrema-direita decapitou por interesses escusos para prejudicar o governo, interesses politiqueiros e para prejudicar a Polícia Federal”.

Ela lembra que Derrite apresentou seis versões do relatório em poucos dias, sempre deslocando o protagonismo da PF. “Ele [Derrite] abandonou a Secretaria de Segurança no momento em que um dos maiores especialistas em crime organizado do Brasil havia sido assassinado. Não houve debate, não houve seriedade.” Ela se refere ao ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes, que foi assassinado no último dia 15 de setembro por ordem do PCC como vingança.

A posição da deputada não é apenas política. Ela sustenta que o projeto final afronta o modelo de atuação conjunta que vinha sendo construído entre PF, Receita, estados e órgãos de inteligência — uma arquitetura que, segundo ela, é a única capaz de enfrentar o nível atual de sofisticação das facções.

“O crime organizado hoje é interestadual e internacional. Só a Polícia Federal tem jurisdição para coordenar esse enfrentamento. Os estados não têm como fazer isso sozinhos.”

Accorsi acredita que o Senado vai restabelecer o texto original do governo. É uma aposta — e talvez um último fio de esperança — de que o país não consolide um modelo que, em sua avaliação, fortalece a política e enfraquece as instituições que realmente enfrentam as facções.

Polícia Federal acende o sinal vermelho

A Polícia Federal raramente se posiciona de forma pública e direta contra um projeto em tramitação. Desta vez, achou necessário fazê-lo. A PF expressou “preocupação” com as mudanças feitas pelo relator e alertou que, se aprovadas como estão, poderiam:

- limitar sua ação investigativa, tornando operações dependentes de autorização ou solicitação de governos estaduais;

- reduzir o acesso da PF a recursos provenientes do combate ao crime, desviando parte para fundos estaduais;

- comprometer operações nacionais e interestaduais, como a maior operação da história contra o crime organizado, realizada em agosto.

A nota diz, explicitamente:

A execução de operações pela Polícia Federal dependeria de solicitação do governo estadual. Isso representa um retrocesso.

Em audiência na CPI do Crime Organizado, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, foi ainda mais direto: retirar recursos da PF nesse contexto seria contraditório com o discurso de “descapitalizar o crime”. Segundo ele, as mudanças do relatório representam redução de recursos justamente quando se busca ampliar o orçamento da PF, e sinalizam uma “obsessão de alguns em enfraquecer a instituição mais respeitada do país”.

Um projeto que tenta responder a um país sitiado

A aprovação do PL ocorreu em meio a um cenário que nenhum partido discute abertamente, mas todos conhecem: o crime organizado está mais rico, mais articulado e mais capilarizado do que jamais esteve.

O presidente do SINPOL-GO, Renato Rick, descreve com precisão:

Hoje o PCC tem terras na Bolívia e no Paraguai. É dono de plantações inteiras. É uma máfia.

Renato defende endurecimento penal e mudanças estruturais:

- penas mais altas;

- investigação criminal robusta;

- valorização das forças de segurança;

- bloqueio das regalias dentro dos presídios;

- combate às redes de lavagem — hoje espalhadas por fintechs, postos de gasolina e empresas de fachada.

Ao mesmo tempo, o presidente do SINPOL cobra que se trate não só da repressão, mas também da proteção do policial: cita os quatro policiais mortos em operações recentes no Rio e a desigualdade entre policiais militares (com integralidade e paridade para as famílias) e policiais civis, cujas famílias ficariam desprotegidas. Para ele, a discussão da PEC da Segurança Pública (PEC 18) e do PL Antifacção precisa incluir valorização e proteção do agente de segurança – não apenas aumento de punição para o criminoso.

Ele ainda faz um alerta:

Não adianta só combater o menino que está segurando o fuzil. Temos que alcançar quem comprou o fuzil sem nunca encostar nele.

A crítica é sofisticada: sem fortalecer investigação, especialmente a investigação patrimonial e cibernética, qualquer endurecimento penal é cosmético.

A PRF vê avanços, mas aponta o risco silencioso dos recursos

Marcelo Azevedo, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais (SINPRF) de Goiás e referência nacional na categoria, avalia o projeto como positivo, sobretudo pela segurança jurídica e pela tipificação mais clara de condutas hoje pulverizadas no Código Penal.

“As organizações criminosas não confiam 500 kg de cocaína a um motorista qualquer. Essas operações são feitas por gente da facção. O texto deixa isso claro.”

Ele também ressalta como o PL estimula forças-tarefas integradas, algo que está no DNA operacional da PRF:

- lembra operações em que apreensões em rodovias federais foram o gatilho para grandes investigações contra o PCC, envolvendo PF, polícias civis, polícias militares e Ministérios Públicos;

- ressalta que Goiás é um hub logístico, por onde passam rotas importantes do tráfico de drogas e de outros ilícitos, o que exige integração fina entre inteligência de PRF, PM, PC e PF.

A PRF também celebra o estímulo à integração — uma área em que, segundo ele, a corporação já atua com eficiência. Mas, para ele, há um ponto crítico: “O relator desviou recursos das forças federais. Isso prejudica o trabalho da PF, da PRF e das agências de investigação.”

Na avaliação dele, houve um “certo corporativismo” do relator, oriundo da Polícia Militar de São Paulo, ao tirar recursos da União e desequilibrar a distribuição entre PF e estruturas estaduais – um ponto convergente com as preocupações manifestadas pela PF.

E há outro dilema: o Brasil está discutindo endurecimento penal sem discutir efetivo. Sem aumento de quadro, a PRF reconhece que o texto pode virar um gargalo operacional.

O jurista que desceu ao subsolo do projeto e encontrou um “buraco negro penal”

Gilles Gomes, advogado criminalista, especialista em direito penal econômico e doutorando em direito constitucional, foi direto.

Esse projeto, da forma como está, é um buraco negro. Ele traga tudo.

Gilles desmonta o texto ponto a ponto. E o que ele revela é muito mais profundo que a disputa política que insiste em surfar na superfície da onda.

O processo legislativo: “assodado, atropelado, tecnicamente pobre”

Segundo ele, o projeto foi processado às pressas, sem passar pelos rituais mínimos de uma democracia funcional:

- audiências públicas;

- escuta de especialistas;

- debate na Comissão de Segurança;

- debate na CCJ;

- revisões técnicas.

“Tudo que é feito a toque de caixa acaba no Supremo. O Congresso está criando o problema — e o Judiciário vai ter que resolver.”

O ponto mais grave: o Estado determina quem é “faccionado”

Gilles detalha uma engrenagem que quase ninguém fora do sistema conhece: quem define se uma pessoa pertence a uma facção é o próprio Estado, via inteligência penitenciária.

Ele explica:

- Quando alguém entra no presídio, precisa informar sua origem territorial para não morrer.

- Isso determina em qual galeria ele será colocado.

- A galeria corresponde a uma facção (CV, PCC, ADE etc.).

- Esse registro fica para sempre.

- Mesmo que a pessoa não seja faccionada.

E, então, vem o ponto crucial:

Esse projeto transforma automaticamente essas pessoas em criminosos ultraviolentos. Elas serão tragadas para dentro de um tipo penal em que podem ficar presas por até 40 anos.

Isso significa que:

- pequenos infratores;

- presos primários;

- pessoas que nunca participaram de facção;

- indivíduos que apenas precisaram declarar sua “origem” para sobreviver;

podem virar parte estatística de um crime ultraviolento sob o novo marco.

É a crítica mais dura feita até agora ao texto.

O risco de criminalizar advogados

Outro ponto ignorado pelo debate público:

O texto permite interpretar que advogados podem ‘fornecer informação’ para o crime organizado. Isso abre margem para criminalizar a advocacia criminal.

É algo que, segundo ele, “pode acontecer da noite para o dia”, dada a tradição brasileira de expansão punitiva.

Prisão perpétua disfarçada

O projeto exige que condenados por crimes ultraviolentos cumpram 70% a 85% da pena em regime fechado, sem livramento condicional.

Gilles alerta que as inteligências penitenciárias continuarão classificando essas pessoas como faccionadas. Com isso, serão gerados pareceres negativos para progressão, porque o resultado é que elas poderão progredir.

Na prática, é prisão perpétua. Não no papel, mas na execução.

A crítica final do criminalista:

- O tipo penal é tão amplo que tudo “gruda” nele.

- A expressão “organização criminosa ultraviolenta” não tem limites claros.

- Há elementos que, apesar de não dizerem “terrorismo”, correspondem a atos típicos da lei antiterror.

O projeto cria uma massa de sucção penal. Ele expande o sistema, não racionaliza.

O país que tenta combater o crime sem discutir o óbvio

O Brasil discute penas e retórica, mas não discute:

- o sistema prisional;

- a inteligência cibernética;

- o marco regulatório da internet;

- a lavagem de dinheiro em fintechs;

- o papel das polícias investigativas;

- o fortalecimento da PF;

- o sucateamento das polícias civis;

- o impacto orçamentário real do projeto.

Gilles resume de forma brutal:

Equivoca-se quem acha que projetos de lei vão resolver o problema. Não vão.

O Senado agora carrega a “batata quente“

Nas próximas semanas, o Senado terá três caminhos:

- Aprovar o texto como está: dando vitória à oposição e abrindo espaço para judicialização massiva;

- Restaurar o texto do governo: fortalecendo PF e integração nacional;

- Construir um híbrido: correndo o risco de desagradar os dois lados, mas talvez corrigindo os maiores danos.

E, no fundo, o debate não é sobre pena — é sobre projeto de país

O Brasil está diante de um dilema civilizatório:

Como enfrentar um crime que virou empresa, máfia, corporação e Estado paralelo — sem cometer os erros de sempre?

O PL Antifacção tenta responder, mas escancara algo maior:

- o Estado não sabe ainda que tipo de força quer ser;

- não sabe quem deve liderar a guerra contra o crime;

- não sabe se quer coordenação ou fragmentação;

- não sabe se quer punir mais ou punir melhor;

- não sabe se quer proteger ou apenas reagir.

E sobretudo:

Não sabe ainda como lidar com a internet, que é hoje a verdadeira capital do crime organizado.

“A sensação de segurança melhorou, sim. Mas o crime migrou. E, enquanto isso não for enfrentado, qualquer lei será só maquiagem“, finalizou o advogado criminalista Gilles Gomes.