Autoestima e poder mundial: o exemplo dos Estados Unidos serve para a China?

06 dezembro 2025 às 21h21

COMPARTILHAR

J. C. Guimarães

Especial para o Jornal Opção

De acordo com o marxismo, a economia – ou infraestrutura – é a base sobre a qual se erguem as ideologias – superestruturas – da sociedade. Portanto, ideias repercutiriam as condições materiais, e não o contrário: seria caricato um personagem de fraque e cartola que arrogasse certo poder sem possuir um centavo no bolso. Sendo rico, tudo então mudaria para esse personagem arquetípico. Parece uma lógica inescapável, na qual muitos acreditam.

Em escala nacional, os Estados Unidos só puderam modelar o mundo no século XX, à sua imagem e semelhança, porque efetivamente tiveram força econômica (daí a militar) para isso.

Curioso é que, na história dos Estados Unidos, a ideologia antecedeu em muitas décadas essas condições materiais, correspondentes a autênticos arroubos de grandeza. Homens de fraque e cartola falaram grosso muito antes de possuir as condições materiais para sustentar os próprios “desvarios”, pelos quais sempre foram respeitados. Basta conferir a ordem dos acontecimentos na história norte-americana para chegarmos a essa conclusão.

Três fatores são decisivos na hora de medir o poder de um país: o político (ou ideológico), o econômico e o militar. Essa discussão é curiosa e pertinente na atual conjuntura por conta da emergência da China: ela será ou não a primeira potência mundial, nos próximos anos?

A China vai superar os Estados Unidos?

Segundo o historiador britânico Eric Hobsbawm, apesar da pobreza os chineses há muito se enxergavam como modelo de civilização para outros povos, incluindo o japonês.

Os chineses “não tinham qualquer senso de inferioridade cultural ou intelectual, coletivo ou individual, em comparação com qualquer outro povo.” (cf: “Era dos Extremos”).

Apesar disso, muitos duvidam que a China vá superar os Estados Unidos, porque seu critério é de outro natureza: a economia chinesa ainda é menor que a norte-americana (PIB nominal de US$ 18 trilhões versus US$ 25 trilhões, em 2025) e, militarmente, a disparidade entre esses países é ainda mais impressionante.

Embora a China tenha o maior exército do mundo em número de homens (2 milhões versus 1,3 do adversário), seu poderio nuclear é uma pequena fração do dos Estados Unidos. De forma que a altiva postura dos chineses não se justificaria, porque estaria ancorada “no vazio”.

Em outras palavras, o gigante asiático não teria condições materiais de sustentar o que, aos olhos dos críticos, é apenas propaganda, desmentida por certos dados de ordem econômica e militar.

O problema desse tipo de avaliação é ela considera apenas o presente, sobre o qual tenta projetar o futuro. É diferente quando olhamos para o passado, onde exemplos que problematizam essa percepção negativa encontram fundamento.

De acordo com o historicismo (sob o qual o marxismo, aliás, se amolda), a história não se repete: cada sociedade possui suas particularidades.

Dito isso, a evolução histórica norte-americana mostra que, até meados do século XIX, todos os maiores estadistas daquele país ancoravam-se “no vazio” quando vislumbravam para os Estados Unidos um futuro de potência universal, como a China pretende ser, agora.

Porque também na história dos Estados Unidos, as visões e os mitos – isto é, os constructos mentais – antecederam em décadas o poder real, econômico (só alcançado entre 1873 e 1900) e principalmente bélico (em 1945).

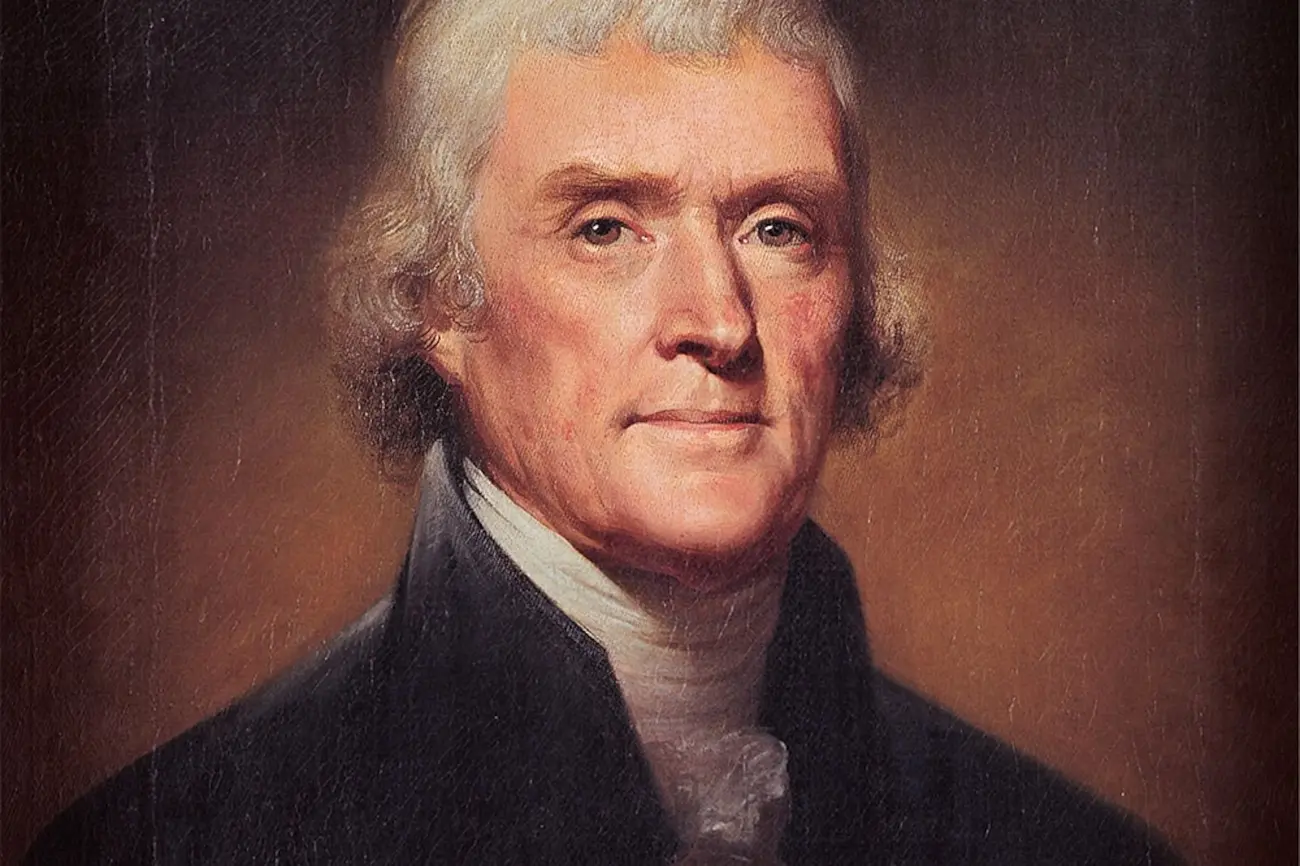

Thomas Jefferson e James Monroe: ideólogos

Até Abraham Lincoln, que governou o país entre 1961 e 1865 – Lincoln é importante porque foi o presidente que aboliu a escravidão e unificou a nação –, alguns líderes locais impressionaram o mundo por sua agressividade expansionista.

James Polk é lembrado por anexar 47% do antigo território do país vizinho durante a guerra Mexicano-Americana, entre 1846 e 1848, investida que resultou no Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Mas Polk estava em sintonia com a ideologia expansionista, em vez de moldá-la.

Em termos ideológicos, talvez os dois principais nomes entre a independência nacional, em 1776, e a segunda década do século XIX, tenham sido Thomas Jefferson (um dos Pais Fundadores) e James Monroe. Os dois foram presidentes, e cada qual é responsável por um documento chave, na consolidação de uma mentalidade que por fim concretizou o império que hoje conhecemos.

Jefferson escreveu um dos textos mais inspirados que algum líder político jamais ambicionou colocar no papel: a Declaração da Independência. É um texto curto, denso e capaz de insuflar os sentimentos mais dignos e altaneiros de um cidadão patriota. Diz ele, de forma memorável, que seu país deve “assumir, entre os poderes da Terra, a posição separada e igual a que têm direito pelas leis da natureza e de Deus”.

Ou seja, os Estados Unidos se colocam como “iguais” entre “os poderes da Terra”, e isso é uma “lei”.

Segundo Jefferson, seu povo estaria naturalmente destinado à grandeza. Quando escreveu isso seu país não passava, ainda, de uma pequena republiqueta nos confins do continente americano, muito longe dos verdadeiros impérios da época: o de Napoleão Bonaparte e o Britânico, na Europa. A ideia de autodeterminação nunca foi tão pungente e contagiosa, independentemente das condições materiais efetivas: elas eram inexistentes para os americanos.

Sob essa base inspirada, em 1823 James Monroe deu início a um processo na política externa que se estende ate o presente, ao idealizar a Doutrina Monroe. É um documento de Estado, pois transcendeu governos republicanos e democratas, baseado nos interesses estratégicos dos Estados Unidos fora do território norte-americano (portanto, geopolíticos).

América Latina: quintal dos Estados Unidos

Apesar de todas as inovações democráticas, os Estados Unidos ainda demorariam se constituir numa economia poderosa, e sua capacidade militar continuou irrisório por muito tempo. Ignorando essas limitações, foi com a Doutrina Monroe que surgiu a ideia de que a América Latina é um “quintal” dos Estados Unidos.

Não vem ao caso discutir aqui os aspectos positivos dessa doutrina – a ideia de autodeterminação latino-americana contra a reivestida neocolonial da Santa Aliança –, uma vez que o que está em debate é seu caráter (ou ethos), altamente pretensioso: sem poder de fato, os Estados Unidos já se arrogavam como potência pelo menos sobre as nações hemisféricas (incluindo, naturalmente, o Império do Brasil).

Ou seja, a pequena republiqueta do Norte já ambicionava ser uma das potências imperialistas do século XIX, comendo pelas beiradas.

O descompasso entre pretensão e realidade era tão grande que, segundo Voltaire Schilling, ainda em 1862, “os Estados Unidos tiveram que assistir impotentes o México passar momentaneamente para a órbita de Napoleão III e seu preposto, o imperador Maximiliano.” (cf: “Estados Unidos x América Latina”).

Não percamos de vista, portanto, que já haviam transcorrido 39 anos desde a arrogante Doutrina Monroe, sem que os norte-americanos tivessem um exército à altura para garantir suas pretensões.

Em outra frente, a economia norte-americana crescia, mas tampouco poderia sustentar a determinação político-ideológica de Jefferson e Monroe, tantas décadas depois. Somente em 1873 o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos superou o do Império Britânico, e apenas em 1900 sua economia tornou-se de fato a maior do mundo: 77 anos após a implementação da Doutrina Monroe.

Assentados numa profunda convicção ideológica, os Estados Unidos tornaram-se realmente, até o final do século XIX, uma das poucas potências imperialistas do mundo, com interesses localizados na América Latina, Caribe e Filipinas (ex-colônias espanholas).

Duas novas bases ideológicas iriam sustentar essa surpreendente evolução: o “Destino Manifesto”, elaborado em 1845 por um periodista jacksoniano que conviveu com Raph Waldo Emerson e Henry David Thoreau, John O’Sullivan, e um livro do almirante Afred T. Tahan, “The Influence of Seapower on History” (1890), obra que moldou certas convicções de Theodore Roosevelt.

Theodore Roosevelt foi o presidente que em 1903 insuflou a independência panamenha contra a república de Nova Granada (atual Colômbia) para, sem seguida, se apossar do Canal do Panamá. Não por acaso a política externa de Theodore Roosevelt consagrou-se com o nome de Big Stick (Política do Grande Porrete).

Apesar de não serem ainda a maior potência do mundo, a essa altura, os Estados Unidos já eram mais do que uma franquia político-ideológica, que inspirou entre outros Tiradentes e Simón Bolívar: era também uma potência econômica. Ainda inferiores militarmente, no entanto, os norte-americanos tinham a seu favor o isolamento geográfico, que lhes proporcionou enormes vantagens competitivas.

Tornando-se uma grande potência militar

Eles obviamente preocuparam-se com o crescimento doméstico e se isolaram dos problemas europeus, até o mundo pegar fogo, no século XX. A Primeira Guerra Mundial foi um problema europeu resolvido por europeus, e talvez a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) tivesse ido pelo mesmo caminho se o Japão não tivesse bombardeado Peal Harbor, em dezembro de 1941.

Seja como for, a base industrial montada desde a segunda revolução industrial, a partir de 1850, permitiu que o país se armasse de forma acelerada, a ponto de finalmente se tornar uma potência também militar. Nada mais faltava.

O ingresso forçado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial garantiu a derrota do eixo fascista, composto pela Alemanha, Itália e Japão.

A partir de 1945 o Império Britânico, depois de prevalecer durante 500 anos, passou o bastão para os Estados Unidos: um novo império mundial emergiu, impondo aos aliados a paz em seus próprios termos. Da Declaração de Independência até 1945, haviam se passado nada menos que 169 anos, e 122 desde a Doutrina Monroe.

Muito antes de se tornarem potência material – econômica e depois militar – os norte-americanos já estavam convencidos de que eram uma potência ideológica, provando que a vontade política e a determinação moral podem por si só estimular as bases materiais e mudar radicalmente o destino de um povo. A lição, talvez útil para o Brasil, é que nenhum país se torna potência mundial e mesmo império se, primeiro, não tiver crença nisso, e então materializá-la.

José Carlos Guimarães, historiador, escritor e crítico literário, é colaborador do Jornal Opção.